「●ま行の外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3023】 フェルナンド・メイレレス「ナイロビの蜂」

「●外国のアニメーション映画」の インデックッスへ「●森繁 久彌 出演作品」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「●海外絵本」の インデックッスへ 「○海外児童文学・絵本 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

アニメ映画化のメリットが大きい。監督は長崎に住む親戚を原爆で亡くしている日系アメリカ人。

「風が吹くとき デジタルリマスター版 [DVD]」/『風が吹くとき』['98年](さくま ゆみこ:訳)(上)/『風が吹くとき』['82年](小林忠夫:訳)(下右)

イギリスの片田舎で平穏に暮らすジムとヒルダの夫婦は、二度の世界大戦をくぐり抜け、子どもも育て上げ、いまは老境に差し掛かっている。そんなある日、2人は近く新たな世界大戦が起こり、核爆弾が落ちてくるという知らせを聞く。ジムは政府が配ったパンフレットに従ってシェルターを作り備えるが、ほどなくして凄まじい爆風に襲われる。周囲が瓦礫になった中で生き延びた2人は、政府の教えに従ってシェルターでの生活を始めるが―。

イギリスの片田舎で平穏に暮らすジムとヒルダの夫婦は、二度の世界大戦をくぐり抜け、子どもも育て上げ、いまは老境に差し掛かっている。そんなある日、2人は近く新たな世界大戦が起こり、核爆弾が落ちてくるという知らせを聞く。ジムは政府が配ったパンフレットに従ってシェルターを作り備えるが、ほどなくして凄まじい爆風に襲われる。周囲が瓦礫になった中で生き延びた2人は、政府の教えに従ってシェルターでの生活を始めるが―。

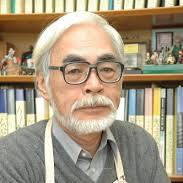

ジェームズ・T・ムラカミ

1986年のジェームズ・T・ムラカミ監督作。原作は、「スノーマン」「さむがりやのサンタ」で知られるイギリスの作家・イラストレーターのレイモンド・ブリッグズが1982年に発表した、核戦争に際した初老の夫婦ブロッグス夫妻を主人公にした絵本で(原題:When the Wind Blows)、彼らが参考にする政府が発行したパンフレットは、イギリス政府が実際に刊行した手引書 "Protect and Survive" (『防護と生存(英語版)』)の内容を踏まえているとのことです。日本語版は1982年に小林忠夫の訳で篠崎書林から出版され、1998年にはさくまゆみこの訳であすなろ書房から出版されています(小林忠夫はあとがきで、作者は本書を現代のエリートたちへの警告の書として描いたとしている)。

1986年のジェームズ・T・ムラカミ監督作。原作は、「スノーマン」「さむがりやのサンタ」で知られるイギリスの作家・イラストレーターのレイモンド・ブリッグズが1982年に発表した、核戦争に際した初老の夫婦ブロッグス夫妻を主人公にした絵本で(原題:When the Wind Blows)、彼らが参考にする政府が発行したパンフレットは、イギリス政府が実際に刊行した手引書 "Protect and Survive" (『防護と生存(英語版)』)の内容を踏まえているとのことです。日本語版は1982年に小林忠夫の訳で篠崎書林から出版され、1998年にはさくまゆみこの訳であすなろ書房から出版されています(小林忠夫はあとがきで、作者は本書を現代のエリートたちへの警告の書として描いたとしている)。

イギリス映画ですが、監督のジェームズ・T・ムラカミは、長崎に住む親戚を原爆で亡くしているという日系アメリカ人。音楽はロジャー・ウォーターズで、主題歌はデビッド・ボウイの英国人コンビ。日本語吹替え版は大島渚が監修し、ジムとヒルダの声を森繁久彌と加藤治子が担当。1987年7月に日本初公開。2008年7月、デジタルリマスター版が公開。2024年8月にも吹き替え版でリバイバル公開されましたが、個人的には字幕版で観ました。

イギリス映画ですが、監督のジェームズ・T・ムラカミは、長崎に住む親戚を原爆で亡くしているという日系アメリカ人。音楽はロジャー・ウォーターズで、主題歌はデビッド・ボウイの英国人コンビ。日本語吹替え版は大島渚が監修し、ジムとヒルダの声を森繁久彌と加藤治子が担当。1987年7月に日本初公開。2008年7月、デジタルリマスター版が公開。2024年8月にも吹き替え版でリバイバル公開されましたが、個人的には字幕版で観ました。

夫婦が孤立の中、マニュアルを参照しながらも、時に無知や思い込みからくる誤った行動をとってしまうことなどから(日光浴をしたり、雨水を飲んだり...)、次第に"被曝死"への道を辿っていく様は恐ろしいものであり、夫婦が最後まで政府の助けが来ることを信じているのも、それが心情的には"救い"であると言うよりは、むしろ見ていて歯がゆくなる思いがします。でも、実際に身近に核爆弾が落ちたら、中途半端な知識なんか役に立たないんだろなあ。政府も何かしてくれるわけでもないし、そもそも何もできないでしょう。

夫婦が孤立の中、マニュアルを参照しながらも、時に無知や思い込みからくる誤った行動をとってしまうことなどから(日光浴をしたり、雨水を飲んだり...)、次第に"被曝死"への道を辿っていく様は恐ろしいものであり、夫婦が最後まで政府の助けが来ることを信じているのも、それが心情的には"救い"であると言うよりは、むしろ見ていて歯がゆくなる思いがします。でも、実際に身近に核爆弾が落ちたら、中途半端な知識なんか役に立たないんだろなあ。政府も何かしてくれるわけでもないし、そもそも何もできないでしょう。

ペーパーバック(1986)/ハードカバー(1987)

原作の絵本は、そうした会話部分は細かく区切られたコマ漫画になっていて、それがほとんどを占め、それだけ夫婦間で交わされる会話が重要であるということでしょう。ただし、必ずしも読みやすいというものではありません(小林忠夫は「大人が子どもに読んで聞かせる絵本」としている)。それをアニメ映画にすることで、会話と情景描写を同時に味わえるため、誰もが鑑賞しやすくなっており、映画化のメリットは大きいと思いました(原作者レイモンド・ブリッグズが脚本を担当))。

原作の絵本は、そうした会話部分は細かく区切られたコマ漫画になっていて、それがほとんどを占め、それだけ夫婦間で交わされる会話が重要であるということでしょう。ただし、必ずしも読みやすいというものではありません(小林忠夫は「大人が子どもに読んで聞かせる絵本」としている)。それをアニメ映画にすることで、会話と情景描写を同時に味わえるため、誰もが鑑賞しやすくなっており、映画化のメリットは大きいと思いました(原作者レイモンド・ブリッグズが脚本を担当))。

因みに、核戦争が起きたと想定した映画では、この映画と同じ年に公開されたアンドレイ・タルコフスキー監督の「サクリファイス」('86年/スウェーデン・英・仏)があります。ハンガリーのタル・ベーラ監督の「ニーチェの馬」('11年ハンガリー・仏・スイス・独)もそうでした。ただ、いずれも、この「風が吹くとき」と同じく、核爆発や核攻撃の直接的な場面はありません(ただし、この「風が吹くとき」では、タイトル通り夫婦の家を凄まじい爆風が襲う場面はある)。

因みに、核戦争が起きたと想定した映画では、この映画と同じ年に公開されたアンドレイ・タルコフスキー監督の「サクリファイス」('86年/スウェーデン・英・仏)があります。ハンガリーのタル・ベーラ監督の「ニーチェの馬」('11年ハンガリー・仏・スイス・独)もそうでした。ただ、いずれも、この「風が吹くとき」と同じく、核爆発や核攻撃の直接的な場面はありません(ただし、この「風が吹くとき」では、タイトル通り夫婦の家を凄まじい爆風が襲う場面はある)。

「サクリファイス」では、世界の終りの危機が核戦争勃発によってもたらされたことが、登場人物がテレビでそのニュースを聴く場面があることから具体的に示されているのに対し(したがって「風が吹くとき」に近い形)、「ニーチェの馬」では、風吹きすさぶ中、父と娘が暮らす一軒家に立ち寄った男が、町は風で駄目になった」と言うだけです。ただし、2人きりで孤立して死を待つほかないとう状況は、「風が吹くとき」に似ているとも言えます。これらを見比べてみるのもよいかと思います。

「風が吹くとき」●原題:WHEN THE WIND BLOWS●制作年:1986年●制作国:イギリス●監督:ジェームズ・T・ムラカミ(日本語吹き替え版監督:大島渚)●製作:ジョン・コーツ●脚本:レイモンド・ブリッグズ●絵コンテ:ジミー・T・ムラカミ●音楽:ロジャー・ウォーターズ(主題歌:デビッド・ボウイ)●原作:レイモンド・ブリッグズ●時間:85分●出演:ジョン・ミルズ/ペギー・アシュクロフト/(日本語版)森繁久彌/加藤治子/田中秀幸●日本公開:1987/07●配給:ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿武蔵野館(24-08-25)(評価:★★★★)

「風が吹くとき」●原題:WHEN THE WIND BLOWS●制作年:1986年●制作国:イギリス●監督:ジェームズ・T・ムラカミ(日本語吹き替え版監督:大島渚)●製作:ジョン・コーツ●脚本:レイモンド・ブリッグズ●絵コンテ:ジミー・T・ムラカミ●音楽:ロジャー・ウォーターズ(主題歌:デビッド・ボウイ)●原作:レイモンド・ブリッグズ●時間:85分●出演:ジョン・ミルズ/ペギー・アシュクロフト/(日本語版)森繁久彌/加藤治子/田中秀幸●日本公開:1987/07●配給:ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿武蔵野館(24-08-25)(評価:★★★★)

外界から隔離された巨大なチョコレート工場がある大きな町の片隅で、貧乏な暮らしを余儀なくされている少年チャーリーとその一家。ある日、チョコレート工場の工場主ウィリー・ワンカ氏が、自社のチョコレートの中に5枚のゴールデンチケットを隠し、チケットを引き当てた5人の子供を工場見学に招待すると発表する―。

外界から隔離された巨大なチョコレート工場がある大きな町の片隅で、貧乏な暮らしを余儀なくされている少年チャーリーとその一家。ある日、チョコレート工場の工場主ウィリー・ワンカ氏が、自社のチョコレートの中に5枚のゴールデンチケットを隠し、チケットを引き当てた5人の子供を工場見学に招待すると発表する―。

但し、挿絵は、柳瀬訳のクウェンティン・ブレイク(Quentin Blake、1932年生まれ)のものが良く、大型本である『まるごと一冊ロアルド・ダール』('00年/評論社)によるとロアルド・ダールは何人かの画家と組んで仕事をしているようですが、クウェンティン・ブレイクとのコンビでの仕事が最も多く、また、クウェンティン・ブレイクの絵は、ちょっとシュールな話の内容よくマッチしたタッチであるように思います。

但し、挿絵は、柳瀬訳のクウェンティン・ブレイク(Quentin Blake、1932年生まれ)のものが良く、大型本である『まるごと一冊ロアルド・ダール』('00年/評論社)によるとロアルド・ダールは何人かの画家と組んで仕事をしているようですが、クウェンティン・ブレイクとのコンビでの仕事が最も多く、また、クウェンティン・ブレイクの絵は、ちょっとシュールな話の内容よくマッチしたタッチであるように思います。 このお話は、メル・スチュアート監督(「夢のチョコレート工場」('71年/米)ジーン・ワイルダー主演)と、先に述べたティム・バートン監督(「チャーリーとチョコレート工場」('05年/米))によってそれぞれ映画化されていますが、ジョニー・デップがチョコレート工場の工場主ワンカ氏に扮した後者「チャーリーとチョコレート工場」は比較的記憶に新しいところで、ジョニー・デップの演技力というより、演

このお話は、メル・スチュアート監督(「夢のチョコレート工場」('71年/米)ジーン・ワイルダー主演)と、先に述べたティム・バートン監督(「チャーリーとチョコレート工場」('05年/米))によってそれぞれ映画化されていますが、ジョニー・デップがチョコレート工場の工場主ワンカ氏に扮した後者「チャーリーとチョコレート工場」は比較的記憶に新しいところで、ジョニー・デップの演技力というより、演 出に「バットマン」シリーズのティム・バートン色を感じましたが、ストーリー的には原作を忠実になぞっています。男の子がパイプに詰まったり、女の子が巨大なブルーベリーに変身してしまったりするのもCGを使って再現していますが(映画館で近くに座った男の子が「CGだ、CGだ」といちいち口にしていた)、庭園のモニュメントや芝生はパティシェによって作られた本物の菓子だったそうです。

出に「バットマン」シリーズのティム・バートン色を感じましたが、ストーリー的には原作を忠実になぞっています。男の子がパイプに詰まったり、女の子が巨大なブルーベリーに変身してしまったりするのもCGを使って再現していますが(映画館で近くに座った男の子が「CGだ、CGだ」といちいち口にしていた)、庭園のモニュメントや芝生はパティシェによって作られた本物の菓子だったそうです。 ティム・バートン「チャーリーとチョコレート工場」('05年/米)

ティム・バートン「チャーリーとチョコレート工場」('05年/米) 但し、ジョニー・デップ扮するワンカ氏が、幼少時代に歯科医である厳格な父親に半ば虐待に近い躾を受けたことがトラウマになっている"アダルトチルドレン"として描かれているのは映画のオリジナルで、これに原作の続編である『ガラスの

但し、ジョニー・デップ扮するワンカ氏が、幼少時代に歯科医である厳格な父親に半ば虐待に近い躾を受けたことがトラウマになっている"アダルトチルドレン"として描かれているのは映画のオリジナルで、これに原作の続編である『ガラスの 大エレベーター』('05年/評論社)の話をミックスさせて、ラストはワンカ氏がチャーリーとその家族を通して新たな「家族」に回帰的に出会う(トラウマを克服する)というオチになっており、やや予定調和的である気もしますが、プロセスにおいて悪ガキが散々な目に遭い、一方のワンカ氏はケロッとしている(或いはふりをしている)という結構サディスティックな「毒」を孕んでいるため、こうしたオチにすることでバランスを保ったのではないでしょうか(映画はそこそこヒットし、映画館はロード終盤でも週末はほぼ満席。結構口コミで観に行った人が多かったのか)。結局は「家族愛」に搦め捕られてしまったワンカ氏といった感じで、個人的には、折角の「毒」を弱めてしまった印象が無くもありません。

大エレベーター』('05年/評論社)の話をミックスさせて、ラストはワンカ氏がチャーリーとその家族を通して新たな「家族」に回帰的に出会う(トラウマを克服する)というオチになっており、やや予定調和的である気もしますが、プロセスにおいて悪ガキが散々な目に遭い、一方のワンカ氏はケロッとしている(或いはふりをしている)という結構サディスティックな「毒」を孕んでいるため、こうしたオチにすることでバランスを保ったのではないでしょうか(映画はそこそこヒットし、映画館はロード終盤でも週末はほぼ満席。結構口コミで観に行った人が多かったのか)。結局は「家族愛」に搦め捕られてしまったワンカ氏といった感じで、個人的には、折角の「毒」を弱めてしまった印象が無くもありません。 「2001年宇宙の旅」「サタデー・ナイト・フィーバー」「鳥」「サイコ」「ベン・ハー」「水着の女王」「アフリカの女王」「アダムス・ファミリー」「スター・ウォーズ」といった映画作品へのオマージュも込められていて、後でまた観直してみるのも良し。音楽面でもクイーンやビートルズ、キッスへのオマージュが込められています。こうした味付けもさることながら、ビジュアル面で原作の(クウェンティン・ブレイクの絵の)イメージと一番違ったのは、チョコレート工場で働くウンパ・ルンパ人(柳瀬訳は「ウンパッパ・ルンパッパ人」)でしょうか。ワンカ氏がアフリカの何処かと思しきジャングルの地から連れてきた小人たちですが、色黒のオッサンになっていたなあ。演じたのはディープ・ロイというケニア生まれのインド人俳優で、インドで26代続くマハラジャの家系だそうですが、この映画で165人のウンパルンパ役をこなしたとのことです。個人的には原作も映画も(特にそこに込められた毒が)好きですが、映画は子どもも楽しんでいたのでは。

「2001年宇宙の旅」「サタデー・ナイト・フィーバー」「鳥」「サイコ」「ベン・ハー」「水着の女王」「アフリカの女王」「アダムス・ファミリー」「スター・ウォーズ」といった映画作品へのオマージュも込められていて、後でまた観直してみるのも良し。音楽面でもクイーンやビートルズ、キッスへのオマージュが込められています。こうした味付けもさることながら、ビジュアル面で原作の(クウェンティン・ブレイクの絵の)イメージと一番違ったのは、チョコレート工場で働くウンパ・ルンパ人(柳瀬訳は「ウンパッパ・ルンパッパ人」)でしょうか。ワンカ氏がアフリカの何処かと思しきジャングルの地から連れてきた小人たちですが、色黒のオッサンになっていたなあ。演じたのはディープ・ロイというケニア生まれのインド人俳優で、インドで26代続くマハラジャの家系だそうですが、この映画で165人のウンパルンパ役をこなしたとのことです。個人的には原作も映画も(特にそこに込められた毒が)好きですが、映画は子どもも楽しんでいたのでは。

ロアルド・ダールは学校を卒業して、まず石油会社に入社して最初の勤務地が東アフリカで、第二次世界大戦では空軍パイロットとして活躍したとのことですが、乗

ロアルド・ダールは学校を卒業して、まず石油会社に入社して最初の勤務地が東アフリカで、第二次世界大戦では空軍パイロットとして活躍したとのことですが、乗 った飛行機が燃料切れを起こして墜落、九死に一生を得たとのこと。その後、文筆家として活動するようになり、まずアフリカで聞いた話やパイロット時代の経験を生かして短編小説を書き始め、やがて児童文学の方へ進んだとのことです。初期の作品は、自伝的短編集『

った飛行機が燃料切れを起こして墜落、九死に一生を得たとのこと。その後、文筆家として活動するようになり、まずアフリカで聞いた話やパイロット時代の経験を生かして短編小説を書き始め、やがて児童文学の方へ進んだとのことです。初期の作品は、自伝的短編集『

「チャーリーとチョコレート工場」●原題:CHARLIE & CHOCOLATE FACTORY●制作年:2005年●制作国:アメリカ●監督:ティム・バートン●製作:ブラッド・グレイ/リチャード・D・ザナック●脚本:ジョン・オーガスト●撮

「チャーリーとチョコレート工場」●原題:CHARLIE & CHOCOLATE FACTORY●制作年:2005年●制作国:アメリカ●監督:ティム・バートン●製作:ブラッド・グレイ/リチャード・D・ザナック●脚本:ジョン・オーガスト●撮 影:フィリップ・ルースロ●音楽:ダニー・エルフマン●原作:ロアルド・ダール●時間:115分●出演:ジョニー・デップ/フレディ・ハイモア/デヴィッド・ケリー/ヘレナ・ボナム=カーター/ノア・テイラ/ミッシー・パイル/ジェームズ・フォックス/アナソフィア・ロブ/アダム・ゴドリー/アダム・ゴドリー/ディープ・ロイ/クリストファー・リー/ジュリア・ウィンター/ジョーダン・フライ/フィリップ・ウィーグラッツ/リズ・スミス●日本公開:2005/09●配給:ワーナー・ブラザーズ●最初に観た場所:丸の内TOEI2(05-10-23)(評価:★★★☆) アナソフィア・ロブ(AnnaSophia Robb) in 「ソウル・サーファー」('11年)/「チャーリーとチョコレート工場」('05年)

影:フィリップ・ルースロ●音楽:ダニー・エルフマン●原作:ロアルド・ダール●時間:115分●出演:ジョニー・デップ/フレディ・ハイモア/デヴィッド・ケリー/ヘレナ・ボナム=カーター/ノア・テイラ/ミッシー・パイル/ジェームズ・フォックス/アナソフィア・ロブ/アダム・ゴドリー/アダム・ゴドリー/ディープ・ロイ/クリストファー・リー/ジュリア・ウィンター/ジョーダン・フライ/フィリップ・ウィーグラッツ/リズ・スミス●日本公開:2005/09●配給:ワーナー・ブラザーズ●最初に観た場所:丸の内TOEI2(05-10-23)(評価:★★★☆) アナソフィア・ロブ(AnnaSophia Robb) in 「ソウル・サーファー」('11年)/「チャーリーとチョコレート工場」('05年)

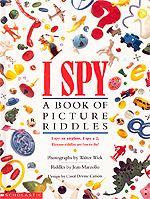

Jean Marzollo

Jean Marzollo 「かくれんぼ絵本」とか「探し物系絵本」というのは「ウォーリーをさがせシリーズ」から「ポケモンをさがせ!」とか「アンパンマンをさがせ!」といったものまでいろいろあるようですが、ジーン・マルゾーロ(Jean Marzollo)の文章(文章と言っても何を探すかという簡単な問いのことだが)、ウォールター・ウィック(Walter Wick)の写真によるこれは、「かくれんぼ絵本」の中でも"コラージュ系"とでもいうべきものです。

「かくれんぼ絵本」とか「探し物系絵本」というのは「ウォーリーをさがせシリーズ」から「ポケモンをさがせ!」とか「アンパンマンをさがせ!」といったものまでいろいろあるようですが、ジーン・マルゾーロ(Jean Marzollo)の文章(文章と言っても何を探すかという簡単な問いのことだが)、ウォールター・ウィック(Walter Wick)の写真によるこれは、「かくれんぼ絵本」の中でも"コラージュ系"とでもいうべきものです。 原著"I Spy: A Book of Picture Riddles"の刊行は1991年で、個人的にはこうした類では最初に触れた本であり、また、同作者らのシリーズの中で最初に刊行されたのも本書です。それまで普通の絵本作家(文章専門)だったマルゾーロは、その後は通常の絵本原作者としての仕事をしながら、毎年のようにこのシリーズを出しています。

原著"I Spy: A Book of Picture Riddles"の刊行は1991年で、個人的にはこうした類では最初に触れた本であり、また、同作者らのシリーズの中で最初に刊行されたのも本書です。それまで普通の絵本作家(文章専門)だったマルゾーロは、その後は通常の絵本原作者としての仕事をしながら、毎年のようにこのシリーズを出しています。 「かくれんぼ絵本」系統のものはこのマルゾーロ&ウィックのコンビ以外の作者によるものも多く出されているようですが、"コラージュ系"乃至"写真系"はこのマルゾーロらのシリーズ以外はあまり見ないように思います。

「かくれんぼ絵本」系統のものはこのマルゾーロ&ウィックのコンビ以外の作者によるものも多く出されているようですが、"コラージュ系"乃至"写真系"はこのマルゾーロらのシリーズ以外はあまり見ないように思います。 「かくれんぼ絵本」の類の中ではかなりセンスがいい方ではないでしょうか。オブジェの1つ1つが、なにか普遍的な郷愁を醸すものとなっています。一見雑然とオブジェをばらまいた感じで、実は巧妙に計算され尽くしていたりもして、これ、実際にやってみると結構大人でも難しいです。

「かくれんぼ絵本」の類の中ではかなりセンスがいい方ではないでしょうか。オブジェの1つ1つが、なにか普遍的な郷愁を醸すものとなっています。一見雑然とオブジェをばらまいた感じで、実は巧妙に計算され尽くしていたりもして、これ、実際にやってみると結構大人でも難しいです。

運河で首と両手脚が切断された死体が見つかる。時を同じくして、オックスフォード大学時代の同級生で同大学の学寮長を務める旧友アレックス・リース(バリー・フォスター)から、ケリッジ博士(テニエル・エヴァンス)が失踪していると相談を受けたモース。死体の状況から殺害されたのは博士だと思われたが...。一方、博士課程を修了したばかりのデボラ・バーンズ(ビーティ・エドニー)は、自分が特別研究員になれなかったのはケリッジ博士が反対票を投じたからだと思い込み博士に直接尋ねると、ケリッジは反対したのは自分ではなく、学寮長のリースだと言う。リースは彼女の博士論文の指導担当で、共著で本を出し、更には2人の間に肉体関係まであったのだが―。

運河で首と両手脚が切断された死体が見つかる。時を同じくして、オックスフォード大学時代の同級生で同大学の学寮長を務める旧友アレックス・リース(バリー・フォスター)から、ケリッジ博士(テニエル・エヴァンス)が失踪していると相談を受けたモース。死体の状況から殺害されたのは博士だと思われたが...。一方、博士課程を修了したばかりのデボラ・バーンズ(ビーティ・エドニー)は、自分が特別研究員になれなかったのはケリッジ博士が反対票を投じたからだと思い込み博士に直接尋ねると、ケリッジは反対したのは自分ではなく、学寮長のリースだと言う。リースは彼女の博士論文の指導担当で、共著で本を出し、更には2人の間に肉体関係まであったのだが―。

リースまで殺されてしまったのは、実力の無い彼が"漁夫の利"を得たことに対する犯人の恨みでしょうか。女子大生の研究成果を自分のものとし、肉体関係まで持っておいて研究員には推さないというのは、まあ、殺されても仕方無いという感じでしたが。

リースまで殺されてしまったのは、実力の無い彼が"漁夫の利"を得たことに対する犯人の恨みでしょうか。女子大生の研究成果を自分のものとし、肉体関係まで持っておいて研究員には推さないというのは、まあ、殺されても仕方無いという感じでしたが。

それにしてもモースは、捜査中にビールを飲む回数がどんどん多くなるなあ。しかも、独身の気安さからか、リースの秘書キャロルに声掛けして彼女の行きつけのジャマイカ料理のレストランで歓談しています。

それにしてもモースは、捜査中にビールを飲む回数がどんどん多くなるなあ。しかも、独身の気安さからか、リースの秘書キャロルに声掛けして彼女の行きつけのジャマイカ料理のレストランで歓談しています。 と呑みたがっているように見えました(上司のストレンジ警視正に罵倒され、歯医者にも苛められ、その上事件の解決が困難を極めれば、自宅でオペラを聴くだけではストレスは解消されないか)。

と呑みたがっているように見えました(上司のストレンジ警視正に罵倒され、歯医者にも苛められ、その上事件の解決が困難を極めれば、自宅でオペラを聴くだけではストレスは解消されないか)。

L. Bemelmans(1898- 1962)

L. Bemelmans(1898- 1962) 作者のルドウィッヒ・ベーメルマンス(Ludwig Bemelmans, 1898-1962)はオーストリア・チロルの生まれで、子供時代は問題児で様々な寄宿学校等で育ち14歳で学校を中退、ホテルで働き始めるも気性の激しさから騒動を起こして16歳で渡米、ニューヨークののリッツ・カールトンホテルで働き始め、1917年第一次世界大戦にアメリカ兵として入隊、戦争後はベルリンで本格的に絵の勉強をしようと渡欧計画を立てるも、夢果たせずにホテルの仕事を続け、やがて27歳でニューヨークのレストラン・オーナーとなり、自分のレストランの壁やアパートの日除けに絵を描いていたのが友人の編集者の目にとまって、その友人に絵本を描くことを勧められたとのが絵本作家となった契機であるとのこと。後の作品「マドレーヌ」も、最初はこのレストランのメニューの裏のいたずら書きだったそうです。

作者のルドウィッヒ・ベーメルマンス(Ludwig Bemelmans, 1898-1962)はオーストリア・チロルの生まれで、子供時代は問題児で様々な寄宿学校等で育ち14歳で学校を中退、ホテルで働き始めるも気性の激しさから騒動を起こして16歳で渡米、ニューヨークののリッツ・カールトンホテルで働き始め、1917年第一次世界大戦にアメリカ兵として入隊、戦争後はベルリンで本格的に絵の勉強をしようと渡欧計画を立てるも、夢果たせずにホテルの仕事を続け、やがて27歳でニューヨークのレストラン・オーナーとなり、自分のレストランの壁やアパートの日除けに絵を描いていたのが友人の編集者の目にとまって、その友人に絵本を描くことを勧められたとのが絵本作家となった契機であるとのこと。後の作品「マドレーヌ」も、最初はこのレストランのメニューの裏のいたずら書きだったそうです。

『

『 エルケ・ハイデンライヒ&トミー・ウンゲラー

エルケ・ハイデンライヒ&トミー・ウンゲラー

Ungerer.jpg) Jean-Thomas (Tomi) Ungerer

Jean-Thomas (Tomi) Ungerer 黒いマントに黒い帽子の泥棒三人組は、次々と馬車を襲い、奪った財宝をかくれがにため込んでいたが、ある夜、三人組が襲った馬車に乗っていたのは、意地悪な親戚に引き取られるところだった孤児のティファニー。親戚に引き取られるぐらいならこの三人組の方がおもしろそう!と泥棒の隠れ家に行き、宝の山を見て「これ、どうするの?」―。

黒いマントに黒い帽子の泥棒三人組は、次々と馬車を襲い、奪った財宝をかくれがにため込んでいたが、ある夜、三人組が襲った馬車に乗っていたのは、意地悪な親戚に引き取られるところだった孤児のティファニー。親戚に引き取られるぐらいならこの三人組の方がおもしろそう!と泥棒の隠れ家に行き、宝の山を見て「これ、どうするの?」―。

2.jpg)

.jpg)

自分の娘に捧げたこの絵本にはほのぼのとした味わいがありますが、彼のイラスト作品などの多くは毒気を含んだ風刺精神に満ちたもので(絵本の動物戯画などにもそれが現れている)、その戦争や差別に対する批判には、人間や社会に対する彼自身のシニカルな視線が感じられます(社交界の紳士淑女を痛烈に諷刺した『THE PARTY』は有名)。これは彼が移民というマイノリティであったことに関係しているのかも知れませんが、この作品の泥棒達も隠れ家に潜む"義賊"であり、「富の再配分」を実践することで、金持ちをストレートに批判しているともとれます。

自分の娘に捧げたこの絵本にはほのぼのとした味わいがありますが、彼のイラスト作品などの多くは毒気を含んだ風刺精神に満ちたもので(絵本の動物戯画などにもそれが現れている)、その戦争や差別に対する批判には、人間や社会に対する彼自身のシニカルな視線が感じられます(社交界の紳士淑女を痛烈に諷刺した『THE PARTY』は有名)。これは彼が移民というマイノリティであったことに関係しているのかも知れませんが、この作品の泥棒達も隠れ家に潜む"義賊"であり、「富の再配分」を実践することで、金持ちをストレートに批判しているともとれます。 "Fornicon"より

"Fornicon"より

Maurice Sendak(1928-2012)

Maurice Sendak(1928-2012)

センダックの両親はポーランドからのユダヤ系移民で、彼自身はブルックリンのユダヤ人街で生まれ育ちましたが、英国の古典的イラストレーションの影響を受けていて、それでいて子供の時からディズニー・アニメのファンだったそうで(ミッキーマウスと同じ1928年生まれ)、ヨーロッパ的であると同時にアメリカ的でもあるというか、結果的に普遍性とオリジナリティを兼ね備えた作風になっているように思えました。

センダックの両親はポーランドからのユダヤ系移民で、彼自身はブルックリンのユダヤ人街で生まれ育ちましたが、英国の古典的イラストレーションの影響を受けていて、それでいて子供の時からディズニー・アニメのファンだったそうで(ミッキーマウスと同じ1928年生まれ)、ヨーロッパ的であると同時にアメリカ的でもあるというか、結果的に普遍性とオリジナリティを兼ね備えた作風になっているように思えました。

Arnold Lobel (1933‐1987/享年54)

Arnold Lobel (1933‐1987/享年54)

米国ではミュージカル化されていて、原作にある幾つかの話を組み合わせて脚本化しているようですが、そのため、子供向け劇場で上演するものやブロードウェイで上演するものなど、幾つものパターンがあるようです(両親がブロードウェイ・ミュージカルに出かける時、子供は家で留守番というスタイルは、今でもあまり変わっていないみたい)。

米国ではミュージカル化されていて、原作にある幾つかの話を組み合わせて脚本化しているようですが、そのため、子供向け劇場で上演するものやブロードウェイで上演するものなど、幾つものパターンがあるようです(両親がブロードウェイ・ミュージカルに出かける時、子供は家で留守番というスタイルは、今でもあまり変わっていないみたい)。

Leo Lionni (1910-1999/享年89)

Leo Lionni (1910-1999/享年89)

ろちゃん』(Little Blue and Little Yellow '59年発表)は、孫をあやすために描いたそうですが、デザイナーらしい色使いです。

ろちゃん』(Little Blue and Little Yellow '59年発表)は、孫をあやすために描いたそうですが、デザイナーらしい色使いです。

是枝裕和監督が第71回カンヌ国際映画祭で最高賞となるパルムドールを受賞した「万引き家族」('18年)に子どもが大人(リリー・フランキー)に『スイミー』の内容を話す場面がある。是枝監督によれば、撮影前に児童虐待の保護施設を訪れたことがあり、学校から帰って来た女の子に「今、何勉強してるの?」と尋ねると、女の子がランドセルから国語の教科書を取り出し、レオ・レオニの「スイミー」を朗読し始め、施設職員から「みんな忙しいんだから」とやんわり注意されても気にも留めず、結局は最後まで読み切ってしまい、「僕たちがみんなで拍手をしたら、すごくうれしそうに笑った。この子はきっと、今は離れて暮らしている親に聞かせたいんじゃないか。その子の朗読をしている顔が頭から離れなくて、今回の映画の中で少年が教科書を読むシーンを書きました」との秘話を明かしている。(

是枝裕和監督が第71回カンヌ国際映画祭で最高賞となるパルムドールを受賞した「万引き家族」('18年)に子どもが大人(リリー・フランキー)に『スイミー』の内容を話す場面がある。是枝監督によれば、撮影前に児童虐待の保護施設を訪れたことがあり、学校から帰って来た女の子に「今、何勉強してるの?」と尋ねると、女の子がランドセルから国語の教科書を取り出し、レオ・レオニの「スイミー」を朗読し始め、施設職員から「みんな忙しいんだから」とやんわり注意されても気にも留めず、結局は最後まで読み切ってしまい、「僕たちがみんなで拍手をしたら、すごくうれしそうに笑った。この子はきっと、今は離れて暮らしている親に聞かせたいんじゃないか。その子の朗読をしている顔が頭から離れなくて、今回の映画の中で少年が教科書を読むシーンを書きました」との秘話を明かしている。(

マクーレ・ベロニカ (Marek Veronika)

マクーレ・ベロニカ (Marek Veronika)

1958年にイギリスの女流童話作家アン・フィリパ・ピアス(Ann Philippa Pearce 1910-2006)が発表したタイム・ファンタジーの傑作と言われる作品(原題は"Tom's Midnight Garden")。

1958年にイギリスの女流童話作家アン・フィリパ・ピアス(Ann Philippa Pearce 1910-2006)が発表したタイム・ファンタジーの傑作と言われる作品(原題は"Tom's Midnight Garden")。 河合隼雄氏の指摘を待つまでもなく、この物語の〈裏口の扉〉は"アリスの兎穴"と同じく日常と非日常の境界であり、また〈庭〉は、少年が秘密を持つことで大人になっていく、或いは大人になることの要件としての秘密そのものであることが、主人公の成長を通してわかります。

河合隼雄氏の指摘を待つまでもなく、この物語の〈裏口の扉〉は"アリスの兎穴"と同じく日常と非日常の境界であり、また〈庭〉は、少年が秘密を持つことで大人になっていく、或いは大人になることの要件としての秘密そのものであることが、主人公の成長を通してわかります。

〈裏口の扉〉と並ぶ重要なキイとして〈大時計〉があり、ハティに「あんたは幽霊よ!」と言われたトムは、徐々に大時計の謎を解こうという気持ちになっていきますが、それは〈時間〉というものに対する考察につながり、この部分は大人の読者をも充分に引き込むものがあります。

〈裏口の扉〉と並ぶ重要なキイとして〈大時計〉があり、ハティに「あんたは幽霊よ!」と言われたトムは、徐々に大時計の謎を解こうという気持ちになっていきますが、それは〈時間〉というものに対する考察につながり、この部分は大人の読者をも充分に引き込むものがあります。

Mark Haddon

Mark Haddon

ンカーンら歴史上の人物と出会ったりし、更にトロイ戦争や第七騎兵隊全滅を目撃し、ハレー彗星、クラカタウラ火山の噴火に遭遇しするな

ンカーンら歴史上の人物と出会ったりし、更にトロイ戦争や第七騎兵隊全滅を目撃し、ハレー彗星、クラカタウラ火山の噴火に遭遇しするな