「●「老い」を考える」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3568】酒井 順子 『老いを読む 老いを書く』

「●「死」を考える」の インデックッスへ 「●よ 養老 孟司」の インデックッスへ 「●PHP新書」の インデックッスへ

老い方、死に方を宗教者、科学者、地域エコノミスト、エッセイストと語る。

『老い方、死に方 (PHP新書) 』['23年]南直哉氏(福井県霊泉寺住職、青森県恐山菩提寺院代)

養老孟司氏が、禅僧の南直哉氏、生物学者の小林武彦氏、地域エコノミストの藻谷浩介氏、エッセイストの阿川佐和子氏の4氏と、老い方、死に方を語り合った対談集。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

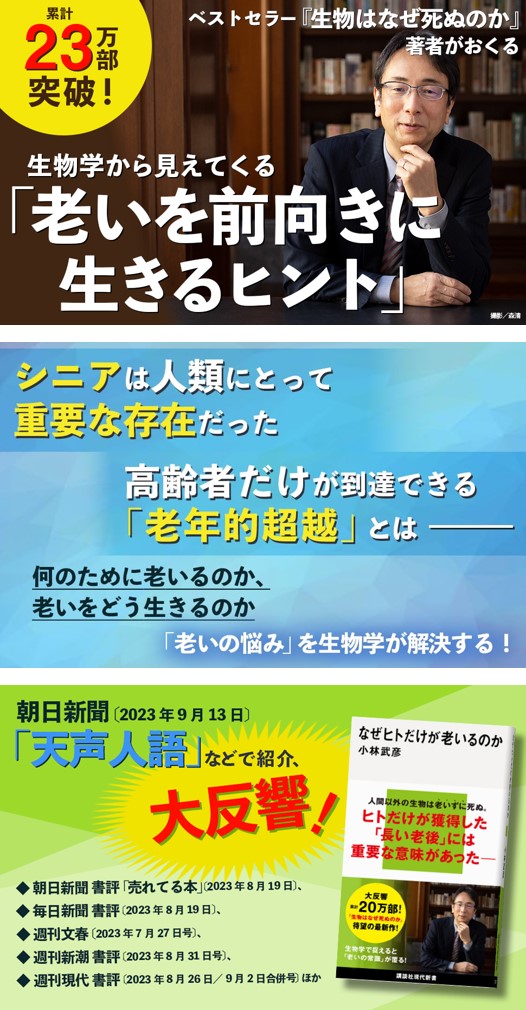

第2章の生物学者の小林武彦氏は、『生物はなぜ死ぬのか』('21年/講談社現代新書)がベストセラーになったゲノムの再生(若返り)機構を研究する学者で、当対談でも、生物には「老いて死ぬシステムがある」がDNAが壊れなければ、寿命は延びるとしています。老化のメカニズムについては、『なぜヒトだけが老いるのか』('23年/講談社現代新書)でも述べられている通りで、あの本は後半「シニア必要論」となって、やや社会学的色合いになったと個人的には感じたのですが、この対談でも同様の論を展開しています。

第2章の生物学者の小林武彦氏は、『生物はなぜ死ぬのか』('21年/講談社現代新書)がベストセラーになったゲノムの再生(若返り)機構を研究する学者で、当対談でも、生物には「老いて死ぬシステムがある」がDNAが壊れなければ、寿命は延びるとしています。老化のメカニズムについては、『なぜヒトだけが老いるのか』('23年/講談社現代新書)でも述べられている通りで、あの本は後半「シニア必要論」となって、やや社会学的色合いになったと個人的には感じたのですが、この対談でも同様の論を展開しています。

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『里山資本主義ー日本経済は「安心の原理」で動く』('13年/角川新書)などの著書があり、養老氏との共著もある人ですが、日本総研の主席研究員で、平成大合併以前の約3200市町村のすべて、海外119カ国を私費で訪問したというスゴイ人です。この対談では、里山資本主義というものを唱え、「ヒト」「モノ(人工物)」「情報」の循環再生を説いています。少子化問題、環境問題、エネルギー問題と話は拡がっていきます。やや話が拡がり過ぎの印象もありますが、そう言えば養老氏は別の本で、都会で死ぬより田舎で死ぬ方が「土に返る」という感覚があっていいと言っていたなあ。

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『里山資本主義ー日本経済は「安心の原理」で動く』('13年/角川新書)などの著書があり、養老氏との共著もある人ですが、日本総研の主席研究員で、平成大合併以前の約3200市町村のすべて、海外119カ国を私費で訪問したというスゴイ人です。この対談では、里山資本主義というものを唱え、「ヒト」「モノ(人工物)」「情報」の循環再生を説いています。少子化問題、環境問題、エネルギー問題と話は拡がっていきます。やや話が拡がり過ぎの印象もありますが、そう言えば養老氏は別の本で、都会で死ぬより田舎で死ぬ方が「土に返る」という感覚があっていいと言っていたなあ。

第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

宗教者と根本的な思想の問題について、科学者と生物学的に見た老化について、地域エコノミストと社会的な老いと死について、エッセイスト・作家と肉親の死や介護について語り合っていることになり、養老氏は、「全体として目配りが非常にいいのは、編集者の西村健さんのおかげである」と感謝しています。しかしながら、確かによく言えば全方位的ですが、悪く言えば、ややテーマが拡散した印象もあったように思います(第1章の禅僧の南直哉氏の話がいちばんテーマに近かったように思う)。

養老氏は、多くの自著で、「死は常に二人称」として存在するとし、なぜならば、一人称の死は自分の死なので見ることができず、三人称の死は自分に無関係なためとしていますが、阿川佐和子氏との対談の中で、愛猫の死を〈二人称の死〉としているのが、〈二人称の死〉とはどのようなものかを理解する上で分かりやすかったです。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

「週刊文春」2025年3月13日号「阿川佐和子のこの人に会いたい」ゲスト・南 直哉

《読書MEMO》

●「自己を開くことを繰り返していけば、自ずと死を迎えるための練習にもなるのではないかなという気がするんですね」(南直哉)

●「DNAの修復能力は『寿命の壁』を突破する一つのカギだと考えています」(小林武彦)

●「都会の高齢者ほど、老後の生活に必要なのは『お金』だけだと思い込んでいます。『自然資本』や『人的資本』に目が行かないのですね」(藻谷浩介)

●「(母の)認知症がだいぶ進んでからは、母が頭のなかで思い描く世界に一緒に乗ることにしました。そのほうが介護する側も、される側もおもしろいし、イライラしないし」(阿川佐和子)

●「自分のことなんか、人に理解されなくて当たり前と思ってりゃいい」(養老孟司)

「週刊文春」2021年4月29日号

「週刊文春」2021年4月29日号 第1章「老いの名作は老いない」では、『

第1章「老いの名作は老いない」では、『 第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『

第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『 第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった

第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった

読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。

読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。

第4章では、古代~中世期の要介護の要因となった病気として、認知症、脳卒中などの例を史料・物語で紹介しています(これは現代の要介護の二大要因と同じ)。ちなみに、高齢者以外も含めた要援護者に対する公的なケアの始まりは、西暦593年に聖徳太子が大阪・四天王寺に置いた今で言う病院・福祉施設(療病院と悲田院を含む「四箇院(しかいん)」。他に寺院そのものである敬田院、療病院は薬局にあたる施薬院から成る)が最初とされるとのことで、今から1400年も前に、ささやかながらも公的なケア・サービスが存在したことに驚かされます。一方で、身寄りのない高齢者の介護・看取りやその最期の悲惨な例も紹介されています。

第4章では、古代~中世期の要介護の要因となった病気として、認知症、脳卒中などの例を史料・物語で紹介しています(これは現代の要介護の二大要因と同じ)。ちなみに、高齢者以外も含めた要援護者に対する公的なケアの始まりは、西暦593年に聖徳太子が大阪・四天王寺に置いた今で言う病院・福祉施設(療病院と悲田院を含む「四箇院(しかいん)」。他に寺院そのものである敬田院、療病院は薬局にあたる施薬院から成る)が最初とされるとのことで、今から1400年も前に、ささやかながらも公的なケア・サービスが存在したことに驚かされます。一方で、身寄りのない高齢者の介護・看取りやその最期の悲惨な例も紹介されています。 『

『 「老化は治療できる」という考え方は、『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』の著者のハーバード大学のデビッド・シンクレア教授が急先鋒ですが(日本人ではワシントン大学の今井眞一郎教授で、今井教授は、「100歳まで寝たきりにならず、120歳くらいまでには死ぬという社会は、10年、20年後には来ると思う」と言っている)、あの本では「NMN」という物質が万能薬のように書かれていました(そのシンクレア教授でさえ、その"特効薬"の点滴は時期尚早だと反対している)。

「老化は治療できる」という考え方は、『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』の著者のハーバード大学のデビッド・シンクレア教授が急先鋒ですが(日本人ではワシントン大学の今井眞一郎教授で、今井教授は、「100歳まで寝たきりにならず、120歳くらいまでには死ぬという社会は、10年、20年後には来ると思う」と言っている)、あの本では「NMN」という物質が万能薬のように書かれていました(そのシンクレア教授でさえ、その"特効薬"の点滴は時期尚早だと反対している)。

第Ⅰ部「自然の驚異」(第1章~第4章)では、第1章「長寿の記録」で、自然界には、ストレスにさらされると種子のような休眠状態(芽胞)になるバクテリアや、成体の前のポリプ状態に若返るクラゲ(ベニクラゲ)などがいて(本書の原題は「Quallen altern rückwärts: Was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können」、英題「Jellyfish Age Backwards: Nature's Secrets to Longevity」)、寿命を延ばす巧妙なテクニックを進化させた生物(食料が足りなくなると自分を食べるプラナリアなど)がいることを紹介しているのが興味深かったです

第Ⅰ部「自然の驚異」(第1章~第4章)では、第1章「長寿の記録」で、自然界には、ストレスにさらされると種子のような休眠状態(芽胞)になるバクテリアや、成体の前のポリプ状態に若返るクラゲ(ベニクラゲ)などがいて(本書の原題は「Quallen altern rückwärts: Was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können」、英題「Jellyfish Age Backwards: Nature's Secrets to Longevity」)、寿命を延ばす巧妙なテクニックを進化させた生物(食料が足りなくなると自分を食べるプラナリアなど)がいることを紹介しているのが興味深かったです 第Ⅱ部「科学者の発見」(第5章~第17章)では、第5章「あなたを殺さないものは......」の「ホルミシス」効果(ストレスが生物を強くする現象)というのが興味深かったです。少量のヒ素などの毒物が線虫の生命力を強めるのも、ヒトが運動して鍛えられるのもホルミシス効果であると。逆境で耐久力(レジリエンス)が向上するようです。北欧文化にある「サウナ&寒中水泳」が健康にいいのもホルミシス効果ということのようです。

第Ⅱ部「科学者の発見」(第5章~第17章)では、第5章「あなたを殺さないものは......」の「ホルミシス」効果(ストレスが生物を強くする現象)というのが興味深かったです。少量のヒ素などの毒物が線虫の生命力を強めるのも、ヒトが運動して鍛えられるのもホルミシス効果であると。逆境で耐久力(レジリエンス)が向上するようです。北欧文化にある「サウナ&寒中水泳」が健康にいいのもホルミシス効果ということのようです。 第Ⅲ部「役立つアドバイス」(第18章~第24章)では、第18章「楽しく飢える」で、カロリーは摂り過ぎないのがよく、最も寿命が延びるのは飢餓状態であると(腹八分目は理にかなっている)。

第Ⅲ部「役立つアドバイス」(第18章~第24章)では、第18章「楽しく飢える」で、カロリーは摂り過ぎないのがよく、最も寿命が延びるのは飢餓状態であると(腹八分目は理にかなっている)。

『

『 因みに、文藝春秋より本書『LIFESPAN』の書評の依頼をされた作家の久坂部羊氏(この人はずっと、安易な長寿礼賛を批判し続けている)は、一般の読者には、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかということは些細な問題になってしまい、「希望にあふれた著者の主張を信じ、恍惚となるにちがいない」とし、最後に「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、かなり皮肉を込めて締め括っています(「週刊文春」2020年12月24日号)。

因みに、文藝春秋より本書『LIFESPAN』の書評の依頼をされた作家の久坂部羊氏(この人はずっと、安易な長寿礼賛を批判し続けている)は、一般の読者には、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかということは些細な問題になってしまい、「希望にあふれた著者の主張を信じ、恍惚となるにちがいない」とし、最後に「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、かなり皮肉を込めて締め括っています(「週刊文春」2020年12月24日号)。

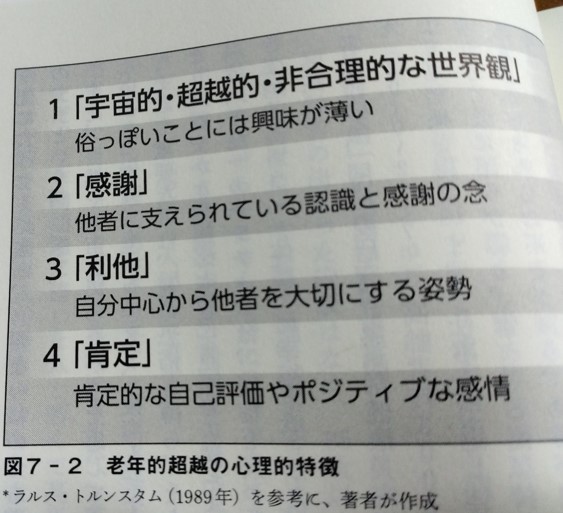

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

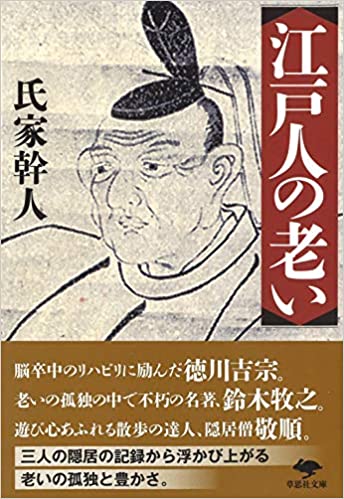

第8代将軍・徳川吉宗

第8代将軍・徳川吉宗 最初に出てくるのは、70歳で400字詰め原稿用紙に換算して175枚以上あろうという「遺書」を書いた鈴木儀三冶(ぎそうじ)という、中風(脳卒中)の後遺症に伏す隠居老人で、遺書の内容は、家族、とりわけ家業の質屋を老人の後に仕切る娘婿に対する愚痴が溢れているのですが、この、いかにもそこらにいそうな老人のどこが"特別"かというと、実は彼は俳詣・書道・絵画・漢詩などをたしなむ多才の文人で、「牧之」(ぼくし)という号で、各地を巡った記録を残している―。

最初に出てくるのは、70歳で400字詰め原稿用紙に換算して175枚以上あろうという「遺書」を書いた鈴木儀三冶(ぎそうじ)という、中風(脳卒中)の後遺症に伏す隠居老人で、遺書の内容は、家族、とりわけ家業の質屋を老人の後に仕切る娘婿に対する愚痴が溢れているのですが、この、いかにもそこらにいそうな老人のどこが"特別"かというと、実は彼は俳詣・書道・絵画・漢詩などをたしなむ多才の文人で、「牧之」(ぼくし)という号で、各地を巡った記録を残している―。 2番目の登場は、8代将軍・徳川吉宗で、ずば抜けた胆力と体力の持ち主であった"暴れん坊将軍"も、62歳で引退し大御所となった後は、中風の後遺症による半身麻痺と言語障害に苦しんでいて、1つ年下で側近中の側近である小笠原石見守政登は、将軍の介護をしつつ、長男の新将軍・家重とその弟・田安宗武との確執など悪い話は大御所の耳には入れまいとしますが―。

2番目の登場は、8代将軍・徳川吉宗で、ずば抜けた胆力と体力の持ち主であった"暴れん坊将軍"も、62歳で引退し大御所となった後は、中風の後遺症による半身麻痺と言語障害に苦しんでいて、1つ年下で側近中の側近である小笠原石見守政登は、将軍の介護をしつつ、長男の新将軍・家重とその弟・田安宗武との確執など悪い話は大御所の耳には入れまいとしますが―。 最後に登場する、寺の住職を退き隠居の身にある十方庵こと大浄敬順は、前2人と違って老いても頗る元気、各地を散策し、68歳になるまでに957話の紀行エッセイを綴った風流人ですが、表向き女人嫌いなようで、実は結構生臭だったというのが面白いです。

最後に登場する、寺の住職を退き隠居の身にある十方庵こと大浄敬順は、前2人と違って老いても頗る元気、各地を散策し、68歳になるまでに957話の紀行エッセイを綴った風流人ですが、表向き女人嫌いなようで、実は結構生臭だったというのが面白いです。