「●科学一般・科学者」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●数学」【343】 仲田 紀夫 『算数パズル「出しっこ問題」傑作選』

「●相対性理論・量子論」の インデックッスへ ○日本人ノーベル賞受賞者(サイエンス系)の本(南部陽一郎)

複数のノーベル賞理論のベースとなった理論を生んだ天才にも挫折の時があった。

『早すぎた男 南部陽一郎物語 時代は彼に追いついたか (ブルーバックス 2183) 』['21年]/『クォーク: 素粒子物理の最前線 (ブルーバックス 480) 』['81年]『クォーク 第2版 (ブルーバックス)』['98年]

「素粒子物理学および原子核物理学における自発的対称性の破れの機構の発見」により2008年にノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎(1921-2015/94歳没)の、生誕100年の節目に初めての本格的伝記。科学ライターによるもので、併せて素粒子物理学および原子核物理学の発展の歴史を辿るものにもなっています。

本書には、「理論物理学の巨人」南部理論の前では、2012年に発見され「質量の起源」として喝采を浴びたヒッグス粒子も、巨象にひれ伏す小さなアリでしかない―とあります。ただし、彼の途方もなく大きな才能は、常人には理解しがたく、そのため、彼の生涯最高傑作「自発的対称性の破れ」にノーベル物理学賞が授けられたのは発表後50年近くがたってからだったともことです。

幼い頃から神童と目され、エリートコースを歩み続けた天才のその道のりが平坦であったかというとそうではなく、「成功と失敗が交錯」したのが南部陽一郎の生涯であったと。素粒子物理を志していたのに、物性物理の講座しかない東大にうっかり入学してしまったが、そのことも含め「南部マジック」と呼ばれる数々の新理論を生み出すベースになったとか、

最大の苦境に陥ったのは、プリンストン高等研究所に留学した2年間。ここはかつて湯川秀樹も朝永振一郎も在籍した場所で、南部が留学した当時の所長はあのオッペンハイマーで、オッペンハイマーの客人の立場でアインシュタインがいました(クリストファー・ノーラン監督 の映画「オッペンハイマー」('23年/米)でもプリンストン高等研究所の庭での二人の"接触が"が描かれていた)。南部はアインシュタインの"追っかけ"のような志向があり、オッペンハイマーに無断でアインシュタインに会いに行ったりして(散策するアインシュタインを車から隠し撮りしたりしている)、当時研究所員からも畏怖されていたオッペンハイマーの機嫌を損ねるといったことがあったようです。

の映画「オッペンハイマー」('23年/米)でもプリンストン高等研究所の庭での二人の"接触が"が描かれていた)。南部はアインシュタインの"追っかけ"のような志向があり、オッペンハイマーに無断でアインシュタインに会いに行ったりして(散策するアインシュタインを車から隠し撮りしたりしている)、当時研究所員からも畏怖されていたオッペンハイマーの機嫌を損ねるといったことがあったようです。

「オッペンハイマー」('23年/米)

そのプリンストン高等研究所での2年間、南部は成果が出せず、研究所が超競争社会であったことも相俟って絶望状態に陥ったことで神経衰弱となり、さすがにオッペンハイマーも心配し、シアトルに行くことなどを勧めましたが、結局、(日本では教授職にあったのに)「ポスドク」扱いでシカゴ大学に移ることになります。シカゴ大学で出会った物性物理の新理論が気に入らず、そこで生まれたのが「自発的対称性の破れ」の理論で、そこから先にも述べた「南部マジック」と呼ばれる数々の新理論を打ち出すことになります。

2008年10月8日付「朝日新聞」

1991年に70歳で定年、シカゴ大学の名誉教授となりますが、驚くのは、1999年と2004年に、それぞれ南部が生み出した「自発的対称性の破れ」の理論および「量子色力学」の理論をベースとした研究でノーベル物理学賞が授与されているとのことで、南部の2008年の授賞は遅すぎたかもしれません(これも南部がその理論に影響を与えた益川敏英、小林誠との共

1991年に70歳で定年、シカゴ大学の名誉教授となりますが、驚くのは、1999年と2004年に、それぞれ南部が生み出した「自発的対称性の破れ」の理論および「量子色力学」の理論をベースとした研究でノーベル物理学賞が授与されているとのことで、南部の2008年の授賞は遅すぎたかもしれません(これも南部がその理論に影響を与えた益川敏英、小林誠との共 同授賞)。生きている間に受賞できたのは良かったですが、奥さんの健康上の理由と自身の体力の問題で授賞式に出られなかったのは残念でした(シカゴ大学にて授与され、記念講演も行った。そう言えば、本書にも出てくる南部の恩師で'65年に物理学賞を受賞した朝永振一郎は、酒で酩酊し風呂場で転んで骨折したため(朝永自身、エッセイに書いている)在日本スウェーデン大使館で賞状とメダルを受け取ったということがあった)。

同授賞)。生きている間に受賞できたのは良かったですが、奥さんの健康上の理由と自身の体力の問題で授賞式に出られなかったのは残念でした(シカゴ大学にて授与され、記念講演も行った。そう言えば、本書にも出てくる南部の恩師で'65年に物理学賞を受賞した朝永振一郎は、酒で酩酊し風呂場で転んで骨折したため(朝永自身、エッセイに書いている)在日本スウェーデン大使館で賞状とメダルを受け取ったということがあった)。

贈られたメダルを見せる南部陽一郎(2008年12月11日付「朝日新聞デジタル」米シカゴ、シカゴ大提供)本書p274

90歳になっても、宇宙を記述する理論として流体力学に関心を寄せ、その研究に情熱を傾けていたとのこと、1970年に、海外の学会に出かけて帰ってきた際の出張理由を当局に報告する負担から解放されるために米国籍を取得していましたが(ノーベル賞受賞当時、既に米国籍であったことは多くの人の記憶にあるのでは。新聞に「ノーベル賞日本人3氏」とあったが、南部については国籍上は米国人ということになる)、晩年は妻の地元である大阪府豊中市の自宅で暮らしていたとのことです。

本書は、冒頭にも述べたように、南部陽一郎の生涯の「物語」と並行して、素粒子物理学および原子核物理学の発展の歴史を様々な理論を解説しながら辿るものになっていますが、南部洋一郎自身が素粒子について一般向けに書いたものとしては、同じくブルーバックスに『クォーク―素粒子物理の最前線』('81年)があり、素粒子物理学が過去50年間にどう発展し、現在何がわかっているか、物理学者がどんな考え方を辿ってその理論に到達したのかを、相対性理論との関係などを説明しながら、具体的かつ系統的に解説しています。その17年後には、同じくブルーバックで本書の第2版にあたる『クォーク―素粒子物理はどこまで進んできたか』('98年)も刊行されています。

本書は、冒頭にも述べたように、南部陽一郎の生涯の「物語」と並行して、素粒子物理学および原子核物理学の発展の歴史を様々な理論を解説しながら辿るものになっていますが、南部洋一郎自身が素粒子について一般向けに書いたものとしては、同じくブルーバックスに『クォーク―素粒子物理の最前線』('81年)があり、素粒子物理学が過去50年間にどう発展し、現在何がわかっているか、物理学者がどんな考え方を辿ってその理論に到達したのかを、相対性理論との関係などを説明しながら、具体的かつ系統的に解説しています。その17年後には、同じくブルーバックで本書の第2版にあたる『クォーク―素粒子物理はどこまで進んできたか』('98年)も刊行されています。

『クォーク: 素粒子物理の最前線 (ブルーバックス 480) 』['81年]

最終章で、著者自身の信仰について述べるとともに、2002年に超新星爆発による宇宙ニュートリノの検出でノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏(2020年に亡くなった)に「三田君、宗教がないほうが世界は平和だよ」と言われたことや、2008年にノーベル物理学賞を受賞した益川敏英氏(この人も2021年に亡くなった)が、「神を信じている者は、自然現象に対して疑問を持ち、説明しようとすることを放棄している」という「積極的無宗教」であったことも紹介しています。

最終章で、著者自身の信仰について述べるとともに、2002年に超新星爆発による宇宙ニュートリノの検出でノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏(2020年に亡くなった)に「三田君、宗教がないほうが世界は平和だよ」と言われたことや、2008年にノーベル物理学賞を受賞した益川敏英氏(この人も2021年に亡くなった)が、「神を信じている者は、自然現象に対して疑問を持ち、説明しようとすることを放棄している」という「積極的無宗教」であったことも紹介しています。

結局、最後の、平成31年の講書始の儀での講義「免疫の力でがんを治せる時代」が一番分かりよかったかも。昭仁上皇が天皇在位中に行われた最後の講書始の儀となったものですが、簡潔ながらも、聴く方もそれなりに集中力がいるかも。ただ、このがん免疫療法というのは医学界でに注目度は高まっており、注目されるだけでなく実際にトレンド的と言っていいくらい多くのがん患者の治療に応用されているようです。

結局、最後の、平成31年の講書始の儀での講義「免疫の力でがんを治せる時代」が一番分かりよかったかも。昭仁上皇が天皇在位中に行われた最後の講書始の儀となったものですが、簡潔ながらも、聴く方もそれなりに集中力がいるかも。ただ、このがん免疫療法というのは医学界でに注目度は高まっており、注目されるだけでなく実際にトレンド的と言っていいくらい多くのがん患者の治療に応用されているようです。 がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、オプジーボなどは後者の代表格で、がん細胞を攻撃するT細胞(PD-1)にブレーキをかける分子の働きを阻害することで、T細胞のがん細胞に対する本来の攻撃性を取り戻させ、抗腫瘍効果を発揮させるということのようです。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言えるかと思いますが、そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、自らがそう認めている「幸運」があったのだなあと思いました。

がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、オプジーボなどは後者の代表格で、がん細胞を攻撃するT細胞(PD-1)にブレーキをかける分子の働きを阻害することで、T細胞のがん細胞に対する本来の攻撃性を取り戻させ、抗腫瘍効果を発揮させるということのようです。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言えるかと思いますが、そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、自らがそう認めている「幸運」があったのだなあと思いました。 著者は、「がんは持病レベルになる」とまで言い切っています。「がんの治療法を発見すればノーベル賞」という見方は一般の人の間でもずっと以前からありましたが、がん撲滅に向けて大きな進捗させる役割を果たしたという点で、まさにノーベル賞に相応しい功績です。ただ、本書について言えば、構成上、やや寄せ集め的な印象が無くもなく、論文の目的も違えば難易度も不統一なので、免疫療法についてもっと知りたいと思う人は他書に読み進むのもいいのではないでしょうか。

著者は、「がんは持病レベルになる」とまで言い切っています。「がんの治療法を発見すればノーベル賞」という見方は一般の人の間でもずっと以前からありましたが、がん撲滅に向けて大きな進捗させる役割を果たしたという点で、まさにノーベル賞に相応しい功績です。ただ、本書について言えば、構成上、やや寄せ集め的な印象が無くもなく、論文の目的も違えば難易度も不統一なので、免疫療法についてもっと知りたいと思う人は他書に読み進むのもいいのではないでしょうか。 先月['20年6月]、京都大学が「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長から総額100億円の寄付を受けると発表、本庶佑特別教授が進める「がん免疫療法」の研究や、同じくノーベル医学生理学賞の受賞者である山中伸弥教授のiPS細胞を用いた研究に活用するとしており、柳井会長、本庶教授、山中教授の3人で記者会見に臨んでそのスリーショットが新聞に出ているくらいなので、両教授の研究分野への将来の期待の高さが窺えます。

先月['20年6月]、京都大学が「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長から総額100億円の寄付を受けると発表、本庶佑特別教授が進める「がん免疫療法」の研究や、同じくノーベル医学生理学賞の受賞者である山中伸弥教授のiPS細胞を用いた研究に活用するとしており、柳井会長、本庶教授、山中教授の3人で記者会見に臨んでそのスリーショットが新聞に出ているくらいなので、両教授の研究分野への将来の期待の高さが窺えます。

その著書の一部は今なお読み継がれていて、あたかも著者が存命しているかのように毎年刊行されており、メジャーリーガーのダルビッシュ有なども信奉者です。どこかの栄養士がツイッターで著者の栄養学を、「三石巌氏は長く研究されているようですが、論文がありませんのでトンデモです」と批判したのに対し、ダルビッシュは「多分あなたがトンデモだと思いますよ」とツイートしていました(笑)。

その著書の一部は今なお読み継がれていて、あたかも著者が存命しているかのように毎年刊行されており、メジャーリーガーのダルビッシュ有なども信奉者です。どこかの栄養士がツイッターで著者の栄養学を、「三石巌氏は長く研究されているようですが、論文がありませんのでトンデモです」と批判したのに対し、ダルビッシュは「多分あなたがトンデモだと思いますよ」とツイートしていました(笑)。

大村智氏

大村智氏

評伝としてはオーソドックスで、生い立ち、人となり、業績をバランスよく丁寧に伝えていますが、研究者としては異例の経歴の持ち主で、やはりスゴイ人だったのだなあと。山梨県の韮崎高でサッカーや卓球、スキーに没頭して、特にスキーは山梨大学の学生の時に国体出場しており、大学卒業後、東京都立墨田工業高校夜間部教師に着任、理科と体育を教えると共に、卓球部の顧問として都立高校大会で準優勝に導いています。生徒たちが昼間工場で働いた後に登校し、熱心に勉強しているのを見て、「自分も頑張

評伝としてはオーソドックスで、生い立ち、人となり、業績をバランスよく丁寧に伝えていますが、研究者としては異例の経歴の持ち主で、やはりスゴイ人だったのだなあと。山梨県の韮崎高でサッカーや卓球、スキーに没頭して、特にスキーは山梨大学の学生の時に国体出場しており、大学卒業後、東京都立墨田工業高校夜間部教師に着任、理科と体育を教えると共に、卓球部の顧問として都立高校大会で準優勝に導いています。生徒たちが昼間工場で働いた後に登校し、熱心に勉強しているのを見て、「自分も頑張 らなければ」と一念発起、夜は教師を続けながら昼は東京理科大学の大学院に通い、分析化学を学んだとのことです。氏は1963年に同大学理学研究科修士課程を修了しており、小柴昌俊氏が明治大学(私立)の前身の工業専門学校に一時期在籍していていたことを除けば、東京理科大学は初めてノーベル賞受賞者を輩出した「私学」ということになるようです。

らなければ」と一念発起、夜は教師を続けながら昼は東京理科大学の大学院に通い、分析化学を学んだとのことです。氏は1963年に同大学理学研究科修士課程を修了しており、小柴昌俊氏が明治大学(私立)の前身の工業専門学校に一時期在籍していていたことを除けば、東京理科大学は初めてノーベル賞受賞者を輩出した「私学」ということになるようです。

但し、発明通信社によれば「大村博士らが治療薬の商用利用で得られる特許ロイヤリティの取得を放棄し、無償配布に賛同したために(WHOによる10億人への無償供与が)実現した」とのことで、これはつまり、彼は10億人の人々を救うために「特許権の一部」を放棄したのだと思われます(特許権を完全所有していれば数千億円が転がり込んできてもおかしくない状況か)。それ以外については特許ロイヤリティが北里研究所に支払われる契約のため、「150億円のキャッシュが北里研究所にもたらされ」(『大村智物語』)、研究所経営も立ち直ったということであり、更に、美術愛好家としても知られる大村氏は、2007年には故郷である山梨県韮崎市に私費で韮崎大村美術館を建設、自身が所有していた1500点以上の美術品を寄贈しています。

但し、発明通信社によれば「大村博士らが治療薬の商用利用で得られる特許ロイヤリティの取得を放棄し、無償配布に賛同したために(WHOによる10億人への無償供与が)実現した」とのことで、これはつまり、彼は10億人の人々を救うために「特許権の一部」を放棄したのだと思われます(特許権を完全所有していれば数千億円が転がり込んできてもおかしくない状況か)。それ以外については特許ロイヤリティが北里研究所に支払われる契約のため、「150億円のキャッシュが北里研究所にもたらされ」(『大村智物語』)、研究所経営も立ち直ったということであり、更に、美術愛好家としても知られる大村氏は、2007年には故郷である山梨県韮崎市に私費で韮崎大村美術館を建設、自身が所有していた1500点以上の美術品を寄贈しています。

今年['15年]はどうしたわけか色々な図書館で貸出回数ゼロの本の展示企画が流行り、藤枝市立駅南図書館(2月)、裾野市立鈴木図書館(2月)などで実施され、更にはICU大学図書館の「誰も借りてくれない本フェア」(6月)といったものもありましたが、つい最近では、江戸川区立松江図書館が1度も貸し出されたことがない本を集めた特設コーナーを設けたことが新聞等で報じられていました(12月)。その中に、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩氏による本書『クラゲに学ぶ』('10年/長崎文献社)があり、やや意外な印象も受けました(ローカルの版元であまり宣伝を見かけなかったせいか?)。

今年['15年]はどうしたわけか色々な図書館で貸出回数ゼロの本の展示企画が流行り、藤枝市立駅南図書館(2月)、裾野市立鈴木図書館(2月)などで実施され、更にはICU大学図書館の「誰も借りてくれない本フェア」(6月)といったものもありましたが、つい最近では、江戸川区立松江図書館が1度も貸し出されたことがない本を集めた特設コーナーを設けたことが新聞等で報じられていました(12月)。その中に、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩氏による本書『クラゲに学ぶ』('10年/長崎文献社)があり、やや意外な印象も受けました(ローカルの版元であまり宣伝を見かけなかったせいか?)。 本人が自らの人生の歩みと、緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見によりノーベル賞を受賞するまでの研究の歩みを振り返っている本ですが(タイトルは2008年ノーベル化学賞のポスター"Lessons from the jellyfish's green light"に由来)、淡々と書かれているだけに却って感動的であり、また、面白かったです。特に、学問や人との出会いが、実は偶然に大きく左右されていたというのが興味深かったです。

本人が自らの人生の歩みと、緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見によりノーベル賞を受賞するまでの研究の歩みを振り返っている本ですが(タイトルは2008年ノーベル化学賞のポスター"Lessons from the jellyfish's green light"に由来)、淡々と書かれているだけに却って感動的であり、また、面白かったです。特に、学問や人との出会いが、実は偶然に大きく左右されていたというのが興味深かったです。 1人として、プリンストンで共にオワンクラゲの研究に勤しんだ(共に休日に家族ぐるみでオワンクラゲの採

1人として、プリンストンで共にオワンクラゲの研究に勤しんだ(共に休日に家族ぐるみでオワンクラゲの採 集もした)ジョンソン博士の名を挙げていますが、その前に、安永峻五教授と平田義正教授の名を挙げています。やがてずっと米国で研究を続けることになる著者ですが、日本国籍を保持し続けていたことについて、何ら不便を感じたことがないと言っているのも興味深いです。

集もした)ジョンソン博士の名を挙げていますが、その前に、安永峻五教授と平田義正教授の名を挙げています。やがてずっと米国で研究を続けることになる著者ですが、日本国籍を保持し続けていたことについて、何ら不便を感じたことがないと言っているのも興味深いです。

『クラゲに学ぶ』の特徴としては、他の学者等の"ノーベル賞受賞記念本"と比べて受賞時及びそれ以降の過密スケジュールのことが相当詳しく書かれている点で(おそらく下村氏は記録魔?)、断れるものは断ろうとしたようですが、なかなかそうもいかないものあって(これも淡々と書いてはいるが)実にしんどそう。それでも、ノーベル賞を貰って"良かった"と思っているものと思いきや、人生で大きな嬉しさを感じたのは貴重な発見をした時で、ノーベル賞は栄誉をもたらしたが、喜びや幸福はもたらさなかったとしています。本書は受賞の1年版後に書かれたものですが、「今の状態では私はもはや現役の科学者ではない」と嘆いていて、米国の研究所を退任する際に実験器具一式を研究所の許可を得て自宅へ移したという、あくまでも研究一筋の著者らしい本音かもしれません。

『クラゲに学ぶ』の特徴としては、他の学者等の"ノーベル賞受賞記念本"と比べて受賞時及びそれ以降の過密スケジュールのことが相当詳しく書かれている点で(おそらく下村氏は記録魔?)、断れるものは断ろうとしたようですが、なかなかそうもいかないものあって(これも淡々と書いてはいるが)実にしんどそう。それでも、ノーベル賞を貰って"良かった"と思っているものと思いきや、人生で大きな嬉しさを感じたのは貴重な発見をした時で、ノーベル賞は栄誉をもたらしたが、喜びや幸福はもたらさなかったとしています。本書は受賞の1年版後に書かれたものですが、「今の状態では私はもはや現役の科学者ではない」と嘆いていて、米国の研究所を退任する際に実験器具一式を研究所の許可を得て自宅へ移したという、あくまでも研究一筋の著者らしい本音かもしれません。

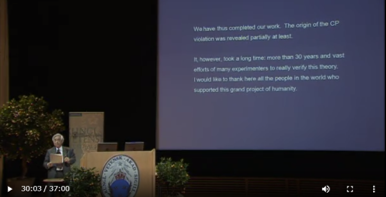

益川氏の『科学者は戦争で何をしたか』の中にある話ですが、益川氏はノーベル賞受賞の記念講演で戦争について語ったのですが(英語が苦手の益川氏は1968年に文学賞を受賞した川端康成以来40年ぶりに講演を日本語で行なった。歴代の日本人受賞者の中で最も流暢な英語を喋るのは

益川氏の『科学者は戦争で何をしたか』の中にある話ですが、益川氏はノーベル賞受賞の記念講演で戦争について語ったのですが(英語が苦手の益川氏は1968年に文学賞を受賞した川端康成以来40年ぶりに講演を日本語で行なった。歴代の日本人受賞者の中で最も流暢な英語を喋るのは

エットーレ・マヨラナ(Ettore Majorana、1906-1938?)はシチリア島カターニア出身の物理学者で、数学的な才能に溢れ、エンリコ・フェルミ率いるパニスペルナ研究所でその天賦の才を発揮、1933年に核力の理論として中性子と陽子の交換力(マヨラナ力)を考え、ニュートリノが実際に観測される25年も前にこの粒子の性質について考察していましたが、非社交的な性格で、1938年3月26日の夜、シチリア島のパレルモからナポリ行きの船に乗ったまま姿を消しています。

エットーレ・マヨラナ(Ettore Majorana、1906-1938?)はシチリア島カターニア出身の物理学者で、数学的な才能に溢れ、エンリコ・フェルミ率いるパニスペルナ研究所でその天賦の才を発揮、1933年に核力の理論として中性子と陽子の交換力(マヨラナ力)を考え、ニュートリノが実際に観測される25年も前にこの粒子の性質について考察していましたが、非社交的な性格で、1938年3月26日の夜、シチリア島のパレルモからナポリ行きの船に乗ったまま姿を消しています。 本書(原題"A Brilliant Darkness" 2009)は、レオナルド・シャーシャによる伝記以来、久しぶりに邦訳されたマヨラナの伝記で、レオナルド・シャーシャ(シチリア島出身)が当時のイタリアを代表する文豪と呼んでいい作家であったのに対し、著者ジョアオ・マゲイジョ(João Magueijo)はポルトガルの宇宙物理学者で、初期宇宙では光速は現在よりも60桁以上早かったとする「光速変動理論」を唱えている現役バリバリの研究者です(この理論は、佐藤勝彦・東京大学名誉教授が提唱したことで氏がノーベル物理学賞候補と目されるようになった「インフレーション理論」と真っ向から対立する)。

本書(原題"A Brilliant Darkness" 2009)は、レオナルド・シャーシャによる伝記以来、久しぶりに邦訳されたマヨラナの伝記で、レオナルド・シャーシャ(シチリア島出身)が当時のイタリアを代表する文豪と呼んでいい作家であったのに対し、著者ジョアオ・マゲイジョ(João Magueijo)はポルトガルの宇宙物理学者で、初期宇宙では光速は現在よりも60桁以上早かったとする「光速変動理論」を唱えている現役バリバリの研究者です(この理論は、佐藤勝彦・東京大学名誉教授が提唱したことで氏がノーベル物理学賞候補と目されるようになった「インフレーション理論」と真っ向から対立する)。 最初にマヨナラの失踪時の経緯を、最後に失踪後の経緯をもってきて、本編の大部分にあたる中間部分では、マヨラナの生い立ちから始まって、マヨナラと彼を巡る人々を取り上げ(必要に応じて様々な物理学理論の紹介もし)、それらが全体として、物理学分野で活躍した人々の立志伝、人物群像になっていますが、その中での様々なエピソードを通して、マヨナラがどれほど図抜けた天才だったか(フェルミなどは彼の頭脳に全くついていけなかった)、また、そうしたノーベル賞級の発見を数々成し得ながらもそれを自ら進んで公表しようとはしなかったその変人ぶりが浮き彫りにされています。

最初にマヨナラの失踪時の経緯を、最後に失踪後の経緯をもってきて、本編の大部分にあたる中間部分では、マヨラナの生い立ちから始まって、マヨナラと彼を巡る人々を取り上げ(必要に応じて様々な物理学理論の紹介もし)、それらが全体として、物理学分野で活躍した人々の立志伝、人物群像になっていますが、その中での様々なエピソードを通して、マヨナラがどれほど図抜けた天才だったか(フェルミなどは彼の頭脳に全くついていけなかった)、また、そうしたノーベル賞級の発見を数々成し得ながらもそれを自ら進んで公表しようとはしなかったその変人ぶりが浮き彫りにされています。 エンリコ・フェルミが率いたエットーレ・マヨラナほかパニスペルナ研究所の若き研究者らは「ラガッツィ・ディ・ヴィア・パニスペルナ(Ragazzi di via Panisperna、パニスペルナ通りの青年たち)」と呼ばれ、ジャンニ・アメリオ監督によってそのままのタイトルで'88年に映画化されていますが、当然のことながら、フェルミではなくマヨナラを中心として描いた作品のようです。但し、アメリオ監督の作品の中でこの作品は、高村倉太郎(監修)『世界映画大事典』('08年/日本図書センター)で紹介されていましたが、残念ながら日本では公開されていないようです。

エンリコ・フェルミが率いたエットーレ・マヨラナほかパニスペルナ研究所の若き研究者らは「ラガッツィ・ディ・ヴィア・パニスペルナ(Ragazzi di via Panisperna、パニスペルナ通りの青年たち)」と呼ばれ、ジャンニ・アメリオ監督によってそのままのタイトルで'88年に映画化されていますが、当然のことながら、フェルミではなくマヨナラを中心として描いた作品のようです。但し、アメリオ監督の作品の中でこの作品は、高村倉太郎(監修)『世界映画大事典』('08年/日本図書センター)で紹介されていましたが、残念ながら日本では公開されていないようです。

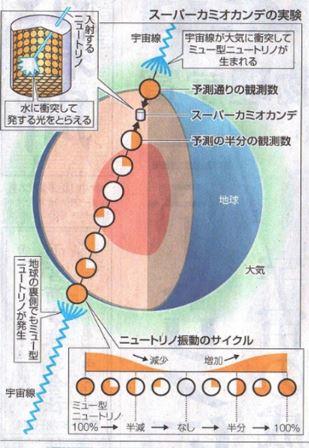

2015年のノーベル物理学賞に、ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動を発見したとして梶田隆章・東京大学宇宙線研究所長が選ばれ、日本人の物理学賞の受賞は、前年の赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏に続いて11人目(外国籍の日本人含む)となりました。この内、素粒子研究の分野での受賞は、'49年の湯川秀樹、'65年の朝永振一郎、'02年の小柴昌俊氏、'08年の南部陽一郎氏(今年['15年]7月に満94歳で逝去)・小林誠氏・益川敏英氏の3氏同時受賞に次ぐ7人目で、日本人がこの分野に強いことを示していると言えますが、更にこれを「紙と鉛筆でできる」とも言われる「理論」と、大型の観測装置や加速器を使って理論を検証する「実験」の2分野に分けると、「実験」で今回の梶田氏の前にノーベル賞を貰っているのは、梶田氏の師にあたる小柴氏のみとなります。

2015年のノーベル物理学賞に、ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動を発見したとして梶田隆章・東京大学宇宙線研究所長が選ばれ、日本人の物理学賞の受賞は、前年の赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏に続いて11人目(外国籍の日本人含む)となりました。この内、素粒子研究の分野での受賞は、'49年の湯川秀樹、'65年の朝永振一郎、'02年の小柴昌俊氏、'08年の南部陽一郎氏(今年['15年]7月に満94歳で逝去)・小林誠氏・益川敏英氏の3氏同時受賞に次ぐ7人目で、日本人がこの分野に強いことを示していると言えますが、更にこれを「紙と鉛筆でできる」とも言われる「理論」と、大型の観測装置や加速器を使って理論を検証する「実験」の2分野に分けると、「実験」で今回の梶田氏の前にノーベル賞を貰っているのは、梶田氏の師にあたる小柴氏のみとなります。 本書は、その小柴氏の口述をベースに2009年1月から2月にかけて46回に渡って「東京新聞」に連載された「この道」を加筆・修正してまとめたもので、第1章で、小柴氏がノーベル賞を受賞する理由となった、カミオカンデにおける宇宙ニュートリノの検出の経緯が書かれ、第2章から第5章までで小柴氏の生い立ちやこれまでの研究人生の歩みが描かれています。そして、最終第6章で、スーパーカミオカンデの設置や平成基礎科学財団の設立、これからの夢について書かれていますが、この中に、今回の梶田氏のノーベル賞受賞の報道でしばしば取り上げられる、1998年に岐阜・高山市で行われたニュートリノ国際学会で、ニュートリノ振動の存在を実証したスーパーカミオカンデの観測結果を梶田氏が発表した際のことも書かれていて、梶田氏の講演が終わると、聴衆が立ち上がって「ブラボー」と叫んで拍手が沸き起こり、まるでオペラが終わったような騒ぎになったとあります(小柴氏は学会に来ていた南部陽一郎氏(小柴氏より5歳年上)とその晩食事を共にし、南部氏に「よかったねえ」と喜ばれたという)。この時点で小柴氏もまだノーベル賞を貰っていないわけですが、小柴氏が自らの受賞の時に、まだまだスーパーカミオカンデでの研究から日本人ノーベル受賞者が何人か出ると言っていたのは、その確信があっての発言であったことが窺えます。

本書は、その小柴氏の口述をベースに2009年1月から2月にかけて46回に渡って「東京新聞」に連載された「この道」を加筆・修正してまとめたもので、第1章で、小柴氏がノーベル賞を受賞する理由となった、カミオカンデにおける宇宙ニュートリノの検出の経緯が書かれ、第2章から第5章までで小柴氏の生い立ちやこれまでの研究人生の歩みが描かれています。そして、最終第6章で、スーパーカミオカンデの設置や平成基礎科学財団の設立、これからの夢について書かれていますが、この中に、今回の梶田氏のノーベル賞受賞の報道でしばしば取り上げられる、1998年に岐阜・高山市で行われたニュートリノ国際学会で、ニュートリノ振動の存在を実証したスーパーカミオカンデの観測結果を梶田氏が発表した際のことも書かれていて、梶田氏の講演が終わると、聴衆が立ち上がって「ブラボー」と叫んで拍手が沸き起こり、まるでオペラが終わったような騒ぎになったとあります(小柴氏は学会に来ていた南部陽一郎氏(小柴氏より5歳年上)とその晩食事を共にし、南部氏に「よかったねえ」と喜ばれたという)。この時点で小柴氏もまだノーベル賞を貰っていないわけですが、小柴氏が自らの受賞の時に、まだまだスーパーカミオカンデでの研究から日本人ノーベル受賞者が何人か出ると言っていたのは、その確信があっての発言であったことが窺えます。 こうした小柴氏を可愛がったのが朝永振一郎(1906-1979)で、2人ともバンカラぽくってウマが合ったというのもあったようですが(本書にある数々の師弟エピソードがどれも可笑しい)、やはり朝永振一郎という人は小柴氏の持つ"何か"を見抜いていたのだろうなあと思いました。本書は小柴氏自身によるものなので、どこを見込まれたのか分からないという書き方になっていますが、小柴氏自身、良き師、良きメンターを持つことの大切さを身をもって経験し、それが、氏の「後継を育てる」ことを重視する姿勢に繋がっているように思います。小柴氏の後継としてスーパーカミオカンデを率いた

こうした小柴氏を可愛がったのが朝永振一郎(1906-1979)で、2人ともバンカラぽくってウマが合ったというのもあったようですが(本書にある数々の師弟エピソードがどれも可笑しい)、やはり朝永振一郎という人は小柴氏の持つ"何か"を見抜いていたのだろうなあと思いました。本書は小柴氏自身によるものなので、どこを見込まれたのか分からないという書き方になっていますが、小柴氏自身、良き師、良きメンターを持つことの大切さを身をもって経験し、それが、氏の「後継を育てる」ことを重視する姿勢に繋がっているように思います。小柴氏の後継としてスーパーカミオカンデを率いた

戸塚洋二氏が'08年に満66歳で早逝した際は、これで実験グループの日本人のノーベル章受賞はやや遠のいたかに思えましたが、梶田氏という後継がしっかり育っていたということになります。

戸塚洋二氏が'08年に満66歳で早逝した際は、これで実験グループの日本人のノーベル章受賞はやや遠のいたかに思えましたが、梶田氏という後継がしっかり育っていたということになります。

.jpg)

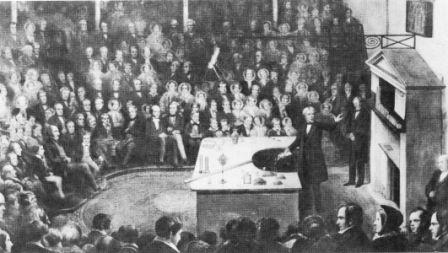

1860年(エジソンが電球を発明する19年前)の暮れに、「ファラデーの法則」で有名なマイケル・ファラデー(1791‐1867)が、少年少女のために行なったクリスマス講義6講を纏めたもので、この時ファラデーは70歳だったとのことですが、子供たちに科学へ関心抱いて欲しいという思いが伝わってくる生き生きとした話しぶりには、自らを「青年」と呼ぶに相応しいみずみずしさが感じられます。

1860年(エジソンが電球を発明する19年前)の暮れに、「ファラデーの法則」で有名なマイケル・ファラデー(1791‐1867)が、少年少女のために行なったクリスマス講義6講を纏めたもので、この時ファラデーは70歳だったとのことですが、子供たちに科学へ関心抱いて欲しいという思いが伝わってくる生き生きとした話しぶりには、自らを「青年」と呼ぶに相応しいみずみずしさが感じられます。 第1講で牛脂や鯨油、蜜蝋、パラフィンなどから作られた様々なロウソクを見せながらその製法を説明し(当時、ロウソクは今よりずっと生活に密着したものだっただろう)、ロウソクはなぜ燃えるのかという話に入っていき、毛管引力(表面張力)、毛管現象を解説、以下、全講を通じて、ロウソクを通して様々な科学(主に化学)現象を解説していきます。

第1講で牛脂や鯨油、蜜蝋、パラフィンなどから作られた様々なロウソクを見せながらその製法を説明し(当時、ロウソクは今よりずっと生活に密着したものだっただろう)、ロウソクはなぜ燃えるのかという話に入っていき、毛管引力(表面張力)、毛管現象を解説、以下、全講を通じて、ロウソクを通して様々な科学(主に化学)現象を解説していきます。 少年少女達の目の前で自ら(時に助手を使いながら)実験し、それに基づいて解説しているので、当時のファラデーの話を聴いた子供達は、かなり引き込まれたのではないでしょうか。自分達だってこんなやり方での授業は殆ど受けたことがなく、テレビで見る「米村でんじろう先生」とか「平成教育委員会」の実験に思わず魅入ってしまうのと同じ要素が、この講義録にはあるかと思われます(「平成」でやっていたのと全く同じ実験があった)。プレゼンテーターとしても卓越していますが、単に解り易いだけでなく、格調が高い!

少年少女達の目の前で自ら(時に助手を使いながら)実験し、それに基づいて解説しているので、当時のファラデーの話を聴いた子供達は、かなり引き込まれたのではないでしょうか。自分達だってこんなやり方での授業は殆ど受けたことがなく、テレビで見る「米村でんじろう先生」とか「平成教育委員会」の実験に思わず魅入ってしまうのと同じ要素が、この講義録にはあるかと思われます(「平成」でやっていたのと全く同じ実験があった)。プレゼンテーターとしても卓越していますが、単に解り易いだけでなく、格調が高い!

ノーベル賞が科学者の絶対的な業績指標だとは思いませんが、サイエンス系のノーベル賞は、平和賞や経済賞、文学賞に比べれば、まだ幾らかは客観的指標になり得るのかなと個人的には思っていて、この54人の中にも後のノーベル賞受賞者が結構いるなあと。

ノーベル賞が科学者の絶対的な業績指標だとは思いませんが、サイエンス系のノーベル賞は、平和賞や経済賞、文学賞に比べれば、まだ幾らかは客観的指標になり得るのかなと個人的には思っていて、この54人の中にも後のノーベル賞受賞者が結構いるなあと。小林誠、益川敏英、南部陽一郎の3氏.jpg) その後暫く日本人の受賞は無く、それが、'08年になって、小林誠・益川敏英両氏と南部陽一郎氏の物理学賞の受賞が相次ぎました(南部陽一郎氏はアメリカ国籍)。現在は海外で研究活動をしている人も含め、皆、日本の大学で学んだか卒業した人ですが、全員、国立大学出身で私立大学卒はいません['09年現在]。

その後暫く日本人の受賞は無く、それが、'08年になって、小林誠・益川敏英両氏と南部陽一郎氏の物理学賞の受賞が相次ぎました(南部陽一郎氏はアメリカ国籍)。現在は海外で研究活動をしている人も含め、皆、日本の大学で学んだか卒業した人ですが、全員、国立大学出身で私立大学卒はいません['09年現在]。

この間のサイエンス系のノーベル賞受賞者で、本書のリストに無いのは、島津製作所の田中耕一氏('02年/化学賞)と"オワンクラゲ"の下村脩氏('08年/化学賞)ということになります('08年は、前記小林誠・益川敏・南部陽一郎氏と下村脩氏の合わせて4人が受賞)。

この間のサイエンス系のノーベル賞受賞者で、本書のリストに無いのは、島津製作所の田中耕一氏('02年/化学賞)と"オワンクラゲ"の下村脩氏('08年/化学賞)ということになります('08年は、前記小林誠・益川敏・南部陽一郎氏と下村脩氏の合わせて4人が受賞)。 54人から既に受賞していた2人を除くと52人、'09年現在、その内の6人がノーベル賞を受賞したことになります。リストには、数学などノーベル賞の対象外の分野や対象になりにくい分野の研究者が挙げられていることを考えれば、まあまあ、いい線(?)ではないでしょうか(リスト中の研究者では、その後やや間が空いて、中村修二氏('14年/物理学賞、アメリカ国籍)、大村智氏('15年/医学生理学賞)と続く)。一方で、'08年7月には小柴昌俊氏の愛弟子で、小柴氏が'09年のノーベル賞受賞は確実としていた戸塚洋二氏が壮絶なガン死を遂げており、こちらは97歳で亡くなった四手井綱英氏とは対照的に66歳という若さでした(その後、小柴研究所での戸塚洋二氏のいわば弟弟子にあたる梶田隆章氏が受賞('15年/物理学賞))。

54人から既に受賞していた2人を除くと52人、'09年現在、その内の6人がノーベル賞を受賞したことになります。リストには、数学などノーベル賞の対象外の分野や対象になりにくい分野の研究者が挙げられていることを考えれば、まあまあ、いい線(?)ではないでしょうか(リスト中の研究者では、その後やや間が空いて、中村修二氏('14年/物理学賞、アメリカ国籍)、大村智氏('15年/医学生理学賞)と続く)。一方で、'08年7月には小柴昌俊氏の愛弟子で、小柴氏が'09年のノーベル賞受賞は確実としていた戸塚洋二氏が壮絶なガン死を遂げており、こちらは97歳で亡くなった四手井綱英氏とは対照的に66歳という若さでした(その後、小柴研究所での戸塚洋二氏のいわば弟弟子にあたる梶田隆章氏が受賞('15年/物理学賞))。

それぞれについてどういった種類のものがあるのか、「第1種疑似科学」を信じる人間の心理作用や「第2種疑似科学」が世の中にはびこる理由(これ、"健康"と"カネ"が結びついたものが多い)は何かを考察的に整理していますが、まあ、自分に関しては大丈夫かな、という感じで、「水の記憶」なんてバカバカしい"水ビジネス"もあるんだといった野次馬感覚で読み進み、著者の言っているそのワナに嵌まらないための"処方箋"というのも、真っ当過ぎてインパクトが弱いような気がしつつ読んでいました。

それぞれについてどういった種類のものがあるのか、「第1種疑似科学」を信じる人間の心理作用や「第2種疑似科学」が世の中にはびこる理由(これ、"健康"と"カネ"が結びついたものが多い)は何かを考察的に整理していますが、まあ、自分に関しては大丈夫かな、という感じで、「水の記憶」なんてバカバカしい"水ビジネス"もあるんだといった野次馬感覚で読み進み、著者の言っているそのワナに嵌まらないための"処方箋"というのも、真っ当過ぎてインパクトが弱いような気がしつつ読んでいました。

こうした中、坂口安吾の『不連続殺人事件』や夏樹静子の『天使が消えて行く』には、心理的トリックが素晴らしいとして最上級の評価を与えていて、トリック自体が科学的であるかどうかということよりも、やはり、犯罪が成立するための心理的側面を重視していることがわかります。

こうした中、坂口安吾の『不連続殺人事件』や夏樹静子の『天使が消えて行く』には、心理的トリックが素晴らしいとして最上級の評価を与えていて、トリック自体が科学的であるかどうかということよりも、やはり、犯罪が成立するための心理的側面を重視していることがわかります。

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

SF作家アイザック・アシモフ(1920‐1992)による原著には3,000 項目の雑学が収められていて、星新一(1926‐1997)がその中から抜粋して編訳していますが、スッキリした翻訳で楽しみながら読め、また、雑学に潜むアシモフの科学的視点というものも大切に扱っている気がしました。前半部分は自然科学系の雑学ですが、後半部分は歴史、文学、天才、人の死など様々な分野の雑学となっているのが、歴史本も書いているというアシモフらしく、SF作家としての作風が全く異なる星新一も、その好奇心の幅広さ、旺盛さの部分に呼応するものがあったのでしょう。

SF作家アイザック・アシモフ(1920‐1992)による原著には3,000 項目の雑学が収められていて、星新一(1926‐1997)がその中から抜粋して編訳していますが、スッキリした翻訳で楽しみながら読め、また、雑学に潜むアシモフの科学的視点というものも大切に扱っている気がしました。前半部分は自然科学系の雑学ですが、後半部分は歴史、文学、天才、人の死など様々な分野の雑学となっているのが、歴史本も書いているというアシモフらしく、SF作家としての作風が全く異なる星新一も、その好奇心の幅広さ、旺盛さの部分に呼応するものがあったのでしょう。

因みに『アシモフの雑学コレクション』のイラストは星新一のショートショート作品には欠かせない存在だった

因みに『アシモフの雑学コレクション』のイラストは星新一のショートショート作品には欠かせない存在だった

『国家の品格』の方は、「論理よりも情緒を」という主張など頷かされる部分も多く、それはそれで自分でも意外だったのですが、「品格」という言葉を用いることで、逆に異価値許容性が失われているような気がしたのと、全体としては真面目になり過ぎてしまって、『若き数学者の...』にある自らの奮闘ぶりを対象化しているようなユーモアが感じられず、また断定表現による論理の飛躍も多くて、読後にわかったような、わからないようなという印象が残ってしまいました。

『国家の品格』の方は、「論理よりも情緒を」という主張など頷かされる部分も多く、それはそれで自分でも意外だったのですが、「品格」という言葉を用いることで、逆に異価値許容性が失われているような気がしたのと、全体としては真面目になり過ぎてしまって、『若き数学者の...』にある自らの奮闘ぶりを対象化しているようなユーモアが感じられず、また断定表現による論理の飛躍も多くて、読後にわかったような、わからないようなという印象が残ってしまいました。

日本を代表する宇宙物理学者であり、一般相対性理論の研究者としても知られる著者が、自らの半生を振り返ったもの。

日本を代表する宇宙物理学者であり、一般相対性理論の研究者としても知られる著者が、自らの半生を振り返ったもの。

池田 清彦 氏 (略歴下記)

池田 清彦 氏 (略歴下記)

田中耕一氏[写真:共同通信]

田中耕一氏[写真:共同通信]

西澤 潤一 氏 (首都大学東京 学長)

西澤 潤一 氏 (首都大学東京 学長) 本書のタイトルは、LEDの分野では、光の3原色のうち「赤」と「緑」を西澤氏が、「青」を中村修二氏が開発したことからきています。

本書のタイトルは、LEDの分野では、光の3原色のうち「赤」と「緑」を西澤氏が、「青」を中村修二氏が開発したことからきています。