「●児童虐待」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3516】 黒川 祥子 『誕生日を知らない女の子』

「●犯罪・事件」の インデックッスへ 「●ちくま新書」の インデックッスへ 「●「新書大賞」(第10位まで)」の インデックッスへ

事件そのものの重さ、その背景にあるものの複雑さなどからいろいろと考えさせられる1冊。

『ルポ 虐待: 大阪二児置き去り死事件 (ちくま新書)』['13年]緒方貴臣監督「子宮に沈める [DVD]」['15年]

2010年夏、3歳の女児と1歳9カ月の男児の死体が、大阪市内のマンションで発見された。子どもたちは猛暑の中、服を脱ぎ、重なるようにして死んでいた。母親は、風俗店のマットヘルス嬢で、子どもを放置して男と遊び回り、その様子をSNSで紹介していた―。

2010年夏、3歳の女児と1歳9カ月の男児の死体が、大阪市内のマンションで発見された。子どもたちは猛暑の中、服を脱ぎ、重なるようにして死んでいた。母親は、風俗店のマットヘルス嬢で、子どもを放置して男と遊び回り、その様子をSNSで紹介していた―。

本書は新書にしては珍しく、この「大阪二児置き去り死事件」のみに絞ってその経緯と背景を追った(単行本型?)ルポルタージュです(2014(平成26)年・第7回 「新書大賞」第7位)。事件発覚時にはその母親の行動から多くの批判が集まり、懲役30年という重い判決が下されて世間は溜飲を下げたかのように見えた事件ですが、本書では、なぜ2人の幼い子は命を落とさなければならなかったのかを、改めて深く探っています。

その探求の特徴の1つは、母親の成育歴を、その両親の夫婦関係まで遡って調べ上げている点で、そこから、この母親自身が虐待(ネグレクト)を受けて育ったこと、その結果としての解離性障害と考えられる行動傾向が見られること、更には、加害女性が「女性は良き母親であるべき」という社会的規範に強く縛られていたことなどを導き出しています。

こうした"解釈"については賛否があるとも思われ、このケースの場合、所謂"虐待の連鎖"に該当すると考えられますが、だからといってその罪が軽減されるものでもなく、また、他の虐待の事例において無暗に"虐待の連鎖"による説明を準用するべきものでもないと思います。更には、解離性障害についても、正常と異常の間に様々なレベルのスペクトラムがあり、また、母親が子どもを放置して男と遊び回っていたといったことが、そうした"障害"よってその罪を免れるものでもないでしょう。

但し、本書を読むにつれて、この事件の背景には、母親個人の問題だけでなく、児童相談所の介入の失敗など(おそらくこの事例は事前に情報が殆どなく、児童相談所としてもどうしようもなかったのではないかとは思うが)、子ども達の危機的な状況を見抜けなかった行政機関の問題や、(離婚の原因が母親の浮気であったにせよ)殆ど親子を見捨てるような感じですらあった、離婚した父親及びその親族の問題などがあったことを知るこができました。

とりわけ、裁判で父親側の遺族が母親に極刑を望んだというのは、虐待死事件において珍しいケースではないでしょうか。これまでの多くの虐待死事件では、遺族側も決して重い刑を望んではいないといった状況が大半で、家族間の殺人における卑属殺人は処罰感情の希薄さから刑が軽くなる傾向があったように思われ、一方、こうした加害女性本人と遺族側の対立というのはどちらかというと少数で、このこともこの事件の特徴をよく表しているように思います

裁判では、検察側は、母親が最後に家を出た際に子ども2人の衰弱を目の当たりにしていたなどの点を挙げ、母親に殺意があったとして、無期懲役を求刑したのに対し、弁護側は「被告も育児放棄を受けた影響があった」として子どもに対する殺意はなく保護責任者遺棄致死罪に留まるとして、その主張には大きな隔たりがありましたが、結局、大阪地裁は、母親は子供に対する「未必の殺意」があったと認定、懲役30年の実刑判決を下し(本書にもある通り、二分した精神鑑定結果の"解離性障害"の方は採り上げなかった)、この判決及び判旨は最高裁まで変わることがありませんでした。

個人的には、25歳の女性に懲役30年という判決は重いものの、被告はそれ相応の罪を犯したものと考えます。ただ、気になるのは、判決に応報感情が大きく反映されたのではないかという点であり(それは、判決によって事件を終わらせたいという遺族感情でもあるが、本書の狙いの1つは、被告個人に全てを押し付けてしまっていいのかという疑問の投げかけにあるように見える)、国家刑罰権は被害者(遺族)感情のみによって根拠づけられるものではないことは自明であるものの、実際にこの事件では、裁判官がより遺族感情に応えようとしたのではないかという気もします。

逆の見方をすれば、今までの虐待死事件の判決が、逆の意味で「事件に蓋をしてしまおう」という遺族感情に応えてしまった結果、あまりにも軽いのではないかと―。勿論、量刑を重くすれば児童虐待が無くなるというものでもないでしょうが、全く抑止力にはならないとも言い切れないでしょうし、量刑の公平性の観点から見て、これまでの諸事件の初判決がおかしかったように感じます。

教育機関や児童相談所の介入の失敗など例も、この事件に限らず、何度も繰り返されています。個人的には、児童虐待に特化したソーシャルワーカー制度を作って、プロを養成した方が良いように思います。米国などでは、ソーシャルワーカーのステイタス(社会的地位)は高く、その分、「介入」に失敗し、虐待やその再発を見抜けなかった場合は資格を失うなど(州によるが)、かなりのオブリゲーションを負っています。

全体を通して真摯なルポであり、著者の見方の(主張と言うより、ルポを通じての問題提起となっているわけだが)その全てに賛同するというものでもないですが、これだけ調べ上げたというだけでも立派。事件そのものの重さもそうであるし、その背景にあるものの複雑さ、難しさからも、いろいろと考えさせられる1冊でした。

尚、この事件をもとに、緒方貴臣監督による「子宮に沈める」('13年/エネサイ)という映画が作られています。、配給会社がマイナー系のためか、内容的に所謂"胸糞系"との評価なのか、なかなか観る機会がありませでしたが、今年['15年]DVD化されたようです。

死刑判決を受けて上訴中だった元暴力団組員の後藤良次被告人が、本書の著者である雑誌「新潮45」の編集長を介して、自分が関与した複数事件(殺人2件と死体遺棄1件)の上申書を提出したことにより、後藤が「先生」と慕っていた不動産ブローカーが3件の殺人事件の首謀者として告発された、所謂「上申書殺人事件」のドキュメント。雑誌「新潮45」が2005年に報じたことによって世間から大きく注目されるようになり、2007年に単行本化され、2009年に文庫化、文庫では、「先生」が関与した1つの殺人事件が刑事事件化し、この不動産ブローカーに無期懲役の判決が下ったというその後の経緯が書き加えられています(ここで初めて、三上静雄という「先生」の本名が明かされている)。

死刑判決を受けて上訴中だった元暴力団組員の後藤良次被告人が、本書の著者である雑誌「新潮45」の編集長を介して、自分が関与した複数事件(殺人2件と死体遺棄1件)の上申書を提出したことにより、後藤が「先生」と慕っていた不動産ブローカーが3件の殺人事件の首謀者として告発された、所謂「上申書殺人事件」のドキュメント。雑誌「新潮45」が2005年に報じたことによって世間から大きく注目されるようになり、2007年に単行本化され、2009年に文庫化、文庫では、「先生」が関与した1つの殺人事件が刑事事件化し、この不動産ブローカーに無期懲役の判決が下ったというその後の経緯が書き加えられています(ここで初めて、三上静雄という「先生」の本名が明かされている)。 死刑囚である元ヤクザの後藤が、自らの死刑判決がますます揺るぎないものになるかもしれないのに隠された犯罪を明るみに出すのは、自分を裏切った「先生」に対する復讐であり、自らの減刑に一縷の望みを懸けるよりも、のうのうと娑婆で生き続けている「先生」への復讐を遂げなければ、死んでも死にきれないという気持ちなのでしょう。著者の接見によれば、三上を死刑に追い込めなかったのは残念だったが、二度と社会に出られない状況に追いやったことで、一定の満足感は得ているようです(後藤本人は現在、死刑確定囚としての再審請求中)。

死刑囚である元ヤクザの後藤が、自らの死刑判決がますます揺るぎないものになるかもしれないのに隠された犯罪を明るみに出すのは、自分を裏切った「先生」に対する復讐であり、自らの減刑に一縷の望みを懸けるよりも、のうのうと娑婆で生き続けている「先生」への復讐を遂げなければ、死んでも死にきれないという気持ちなのでしょう。著者の接見によれば、三上を死刑に追い込めなかったのは残念だったが、二度と社会に出られない状況に追いやったことで、一定の満足感は得ているようです(後藤本人は現在、死刑確定囚としての再審請求中)。

本作は2013年に映画化されました。スクープ雑誌「明潮24」に、東京拘置所に収監中の死刑囚・須藤(ピエール瀧)から手紙が届き、記者の藤井(山田孝之)は上司から須藤に面会して話を聞いて来るように命じられる―。白石和彌監督によるこの映画化作品「凶悪」の方は、後藤(映画内では"須藤")をピエール瀧が、三上(映画内では"木村")をリリー・フランキーが演じましたが、元々俳優が出自ではなかった2人を主役に配したことで逆にドキュメンタリー感が出て、配役で半分は成功が決まったようなものだったかも(と言ってもこの2人だからこそ、のことだが)。ピエール瀧、リリー・フランキーと日本アカデミー優秀助

本作は2013年に映画化されました。スクープ雑誌「明潮24」に、東京拘置所に収監中の死刑囚・須藤(ピエール瀧)から手紙が届き、記者の藤井(山田孝之)は上司から須藤に面会して話を聞いて来るように命じられる―。白石和彌監督によるこの映画化作品「凶悪」の方は、後藤(映画内では"須藤")をピエール瀧が、三上(映画内では"木村")をリリー・フランキーが演じましたが、元々俳優が出自ではなかった2人を主役に配したことで逆にドキュメンタリー感が出て、配役で半分は成功が決まったようなものだったかも(と言ってもこの2人だからこそ、のことだが)。ピエール瀧、リリー・フランキーと日本アカデミー優秀助 演男優賞を受賞、リリー・フランキーは、本作品の翌週に公開された是枝裕和監督の「

演男優賞を受賞、リリー・フランキーは、本作品の翌週に公開された是枝裕和監督の「 個人的には、2人の演技は悪くないと思いましたが、記者の家族とか上司の女性など原作では描かれていない人物が出てきて、それなりにサイドストーリーを成しているのが却って邪魔に感じられました。映画では、ピエール瀧(須藤)とリリー・フランキー(木村)が拮抗していますが、この事件の怖さは、文庫版の終わりの方にそれぞれ写真がある、どう見てもヤクザにしか見えない後藤よりも、ごく普通のどこにでもいそうな初老の男性にしか見えない三上の方にあるのでしょう。記者の周辺人物を描く余裕があれば、それよりも、三上(映画内では"木村")の方をじっくり描いて欲しかった気がします。

個人的には、2人の演技は悪くないと思いましたが、記者の家族とか上司の女性など原作では描かれていない人物が出てきて、それなりにサイドストーリーを成しているのが却って邪魔に感じられました。映画では、ピエール瀧(須藤)とリリー・フランキー(木村)が拮抗していますが、この事件の怖さは、文庫版の終わりの方にそれぞれ写真がある、どう見てもヤクザにしか見えない後藤よりも、ごく普通のどこにでもいそうな初老の男性にしか見えない三上の方にあるのでしょう。記者の周辺人物を描く余裕があれば、それよりも、三上(映画内では"木村")の方をじっくり描いて欲しかった気がします。 映画では"木村"はシリアルキラーであるとともにサイコパス的な残忍さも持っているような描かれ方で、殺人を楽しんでいるような印象さえ受けますが、原作で著者は、三上の最初の殺人は衝動的なものであり、その結果に自分でもパニくって、後藤に後の処理を頼んだところ上手くいったので、それで他人の土地資産を搾取するために後藤を手先に使うようになったというのが実態のようです。

映画では"木村"はシリアルキラーであるとともにサイコパス的な残忍さも持っているような描かれ方で、殺人を楽しんでいるような印象さえ受けますが、原作で著者は、三上の最初の殺人は衝動的なものであり、その結果に自分でもパニくって、後藤に後の処理を頼んだところ上手くいったので、それで他人の土地資産を搾取するために後藤を手先に使うようになったというのが実態のようです。 映画では、ラストで記者に対して"木村"が、自分が死刑にならず無期懲役で済んだことについて勝ち誇ったような挑発的態度を取る場面がありましたが、これは先に述べたように、間違いなく多重殺人の計画犯であり首謀者でありながら、その罰が無期懲役で済んでいることに対して観客が感じる理不尽さをひっくり返して代弁しているような映画的な設定乃至は人物造型であり、実際の三上は、控訴していることからも窺えるように、どうすれば"娑婆"に戻れるかを依然として模索し、犯した罪については最後までシラを切り通すタイプではないかという気がします。

映画では、ラストで記者に対して"木村"が、自分が死刑にならず無期懲役で済んだことについて勝ち誇ったような挑発的態度を取る場面がありましたが、これは先に述べたように、間違いなく多重殺人の計画犯であり首謀者でありながら、その罰が無期懲役で済んでいることに対して観客が感じる理不尽さをひっくり返して代弁しているような映画的な設定乃至は人物造型であり、実際の三上は、控訴していることからも窺えるように、どうすれば"娑婆"に戻れるかを依然として模索し、犯した罪については最後までシラを切り通すタイプではないかという気がします。

「凶悪」●制作年:2013年●監督:白石和彌●製作:鳥羽乾二郎/ 十二村幹男/赤城聡/千葉善紀/永田芳弘/齋藤寛朗●脚本:高橋泉/白石和彌●撮影:今井孝博●音楽:安川午朗●原作:新潮45編集部編「凶悪―ある死刑囚の告発」●時間:128分●出

「凶悪」●制作年:2013年●監督:白石和彌●製作:鳥羽乾二郎/ 十二村幹男/赤城聡/千葉善紀/永田芳弘/齋藤寛朗●脚本:高橋泉/白石和彌●撮影:今井孝博●音楽:安川午朗●原作:新潮45編集部編「凶悪―ある死刑囚の告発」●時間:128分●出

演:山田孝之/ピエール瀧/リリー・フランキー/池脇千鶴/白川和子/吉村実子/小林且弥/斉藤悠/米村亮太郎/松岡依都美/ジジ・ぶぅ/村岡希美/外波山文明/廣末哲万/九十九一/原扶貴子●公開:2013/09●配給:日活(評価:★★★☆)

演:山田孝之/ピエール瀧/リリー・フランキー/池脇千鶴/白川和子/吉村実子/小林且弥/斉藤悠/米村亮太郎/松岡依都美/ジジ・ぶぅ/村岡希美/外波山文明/廣末哲万/九十九一/原扶貴子●公開:2013/09●配給:日活(評価:★★★☆)

ひとりの週刊誌記者が、殺人犯を捜し当て、警察の腐敗を暴いた...。埼玉県の桶川駅前で白昼起こった女子大生猪野詩織さん殺害事件。彼女の悲痛な「遺言」は、迷宮入りが囁かれる中、警察とマスコミにより歪められるかに見えた。だがその遺言を信じ、執念の取材を続けた記者が辿り着いた意外な事件の深層、警察の闇とは。「記者の教科書」と絶賛された、事件ノンフィクションの金字塔!日本ジャーナリスト会議(JCJ)大賞受賞作―(文庫版「BOOK」データベースより)(因みに著者は北関東連続幼女誘拐殺人事件(所謂「足利事件」所謂)の冤罪の可能性も早くから指摘していた)。

ひとりの週刊誌記者が、殺人犯を捜し当て、警察の腐敗を暴いた...。埼玉県の桶川駅前で白昼起こった女子大生猪野詩織さん殺害事件。彼女の悲痛な「遺言」は、迷宮入りが囁かれる中、警察とマスコミにより歪められるかに見えた。だがその遺言を信じ、執念の取材を続けた記者が辿り着いた意外な事件の深層、警察の闇とは。「記者の教科書」と絶賛された、事件ノンフィクションの金字塔!日本ジャーナリスト会議(JCJ)大賞受賞作―(文庫版「BOOK」データベースより)(因みに著者は北関東連続幼女誘拐殺人事件(所謂「足利事件」所謂)の冤罪の可能性も早くから指摘していた)。

第2章では、'74(昭和49)年に起きた「千葉・市原の両親殺し事件」が扱われていて、当件は、中上健次の小説『蛇淫』や、長谷川和彦の第1回監督作の「青春の殺人者」('76年/ATG)のモデルになった事件であり、ある家の22歳の長男が、女性との付き合いを両親に反対され、両親を登山ナイフでめった突きにして殺害した(とみなされた)事件。被告人は公判で「父は母により殺され、母は第三者により殺された」と冤罪を主張をしましたが、捜査中の自白の中に「秘密の暴露」(被疑者が真犯人でしか知るはずのない事項を自白すること)があったことが重視され、最高裁で死刑が確定し、こちらも再審請求中です。

第2章では、'74(昭和49)年に起きた「千葉・市原の両親殺し事件」が扱われていて、当件は、中上健次の小説『蛇淫』や、長谷川和彦の第1回監督作の「青春の殺人者」('76年/ATG)のモデルになった事件であり、ある家の22歳の長男が、女性との付き合いを両親に反対され、両親を登山ナイフでめった突きにして殺害した(とみなされた)事件。被告人は公判で「父は母により殺され、母は第三者により殺された」と冤罪を主張をしましたが、捜査中の自白の中に「秘密の暴露」(被疑者が真犯人でしか知るはずのない事項を自白すること)があったことが重視され、最高裁で死刑が確定し、こちらも再審請求中です。 論理の枠組みがしっかりしているだけでなく、文章も上手。2番目の「千葉・市原の両親殺し事件」については、事件の時代背景を描き出すのと併せて、長谷川和彦監督の「青春の殺人者」('76年)について思い入れを込めて描写していますが(著者は1959年生まれとのこと)、一方で、この映画により「青春の殺人者」のイメージの方が事件の裁判よりも先行して定着してしまったとするとともに、事件―原作―映画の3つの違いを整理しています。

論理の枠組みがしっかりしているだけでなく、文章も上手。2番目の「千葉・市原の両親殺し事件」については、事件の時代背景を描き出すのと併せて、長谷川和彦監督の「青春の殺人者」('76年)について思い入れを込めて描写していますが(著者は1959年生まれとのこと)、一方で、この映画により「青春の殺人者」のイメージの方が事件の裁判よりも先行して定着してしまったとするとともに、事件―原作―映画の3つの違いを整理しています。 一方、実際に事件を取材した長谷川和彦監督は、事件と同じく舞台を都市近郊に戻し、その他の部分でも警察発表等に沿って事件の背景や経過をなぞるとともに、主役にTVドラマ「傷だらけの天使」で本格デビューして人気の出た水谷豊(当時22歳で事件の被告とほぼ同年齢)を起用することで、原作の土着的ムードを払拭するなど、より実際の事件に引き付けて映画を撮っているようです(タイトルバックでは「原作:中上健次『蛇淫』より」となっていたと思う)。

一方、実際に事件を取材した長谷川和彦監督は、事件と同じく舞台を都市近郊に戻し、その他の部分でも警察発表等に沿って事件の背景や経過をなぞるとともに、主役にTVドラマ「傷だらけの天使」で本格デビューして人気の出た水谷豊(当時22歳で事件の被告とほぼ同年齢)を起用することで、原作の土着的ムードを払拭するなど、より実際の事件に引き付けて映画を撮っているようです(タイトルバックでは「原作:中上健次『蛇淫』より」となっていたと思う)。 著者によれば、映画と実際の事件で大きく違うところは、主人公が父親に交際を反対された相手女性(原田美枝子(当時17歳)が演じた)が主人公の幼馴染みになっている点と(実際は風俗嬢であり内縁の夫がいた)、事件では本人が裁判で冤罪を主張した点であるとのことで、映画は主人公が「殺人者」であることが前提となっているため、今の時代であれば人権侵害で問題になっているだろうと(一審死刑判決が出たのは事件の10年後で、裁判中は推定無罪の原則の適用となるため)。実際、裁判で被告は、この映画のイメージの世間への影響について言及し、自分は「青春の殺人者」ではないという訴え方をしたようです。

著者によれば、映画と実際の事件で大きく違うところは、主人公が父親に交際を反対された相手女性(原田美枝子(当時17歳)が演じた)が主人公の幼馴染みになっている点と(実際は風俗嬢であり内縁の夫がいた)、事件では本人が裁判で冤罪を主張した点であるとのことで、映画は主人公が「殺人者」であることが前提となっているため、今の時代であれば人権侵害で問題になっているだろうと(一審死刑判決が出たのは事件の10年後で、裁判中は推定無罪の原則の適用となるため)。実際、裁判で被告は、この映画のイメージの世間への影響について言及し、自分は「青春の殺人者」ではないという訴え方をしたようです。 この「青春の殺人者」については、個人的にはやはりどろっとした感じで馴染みにくさがありましたが、今また観ると、長谷川和彦監の演出はいかにも70年代という感じで、むしろノスタルジー効果を醸し、主人公である息子が父親を殺したことを知って、どうやっ

この「青春の殺人者」については、個人的にはやはりどろっとした感じで馴染みにくさがありましたが、今また観ると、長谷川和彦監の演出はいかにも70年代という感じで、むしろノスタルジー効果を醸し、主人公である息子が父親を殺したことを知って、どうやっ て死体を隠そうかオタオタするうちに、それを見かねた主人公に殺されてしまう母親役(映画では近親相姦的に描かれている)の市原悦子(1936-2019/享年82)の演技が秀逸、そもそも出ている役者がそう多くはないけれど、主役の若い2人を除いて、脇は皆上手い人ばかりだったなあと。水谷豊には「

て死体を隠そうかオタオタするうちに、それを見かねた主人公に殺されてしまう母親役(映画では近親相姦的に描かれている)の市原悦子(1936-2019/享年82)の演技が秀逸、そもそも出ている役者がそう多くはないけれど、主役の若い2人を除いて、脇は皆上手い人ばかりだったなあと。水谷豊には「 長谷川和彦監督(当時30歳)は、この監督デビュー作で'76年の「キネマ旬報ベスト・テン」日本映画ベスト・ワンに輝いていますが、そもそもピンク映画のようなものも含めたシナリオ書きだった彼のところへ、自身の監督作を撮らないかと持ちかけたのはATGの方で、最初はそんなお堅い映画は撮れませんと断ったところを、好きに撮っていいからとプロデューサーに口説かれて撮ったのがこの作品だったとか。

長谷川和彦監督(当時30歳)は、この監督デビュー作で'76年の「キネマ旬報ベスト・テン」日本映画ベスト・ワンに輝いていますが、そもそもピンク映画のようなものも含めたシナリオ書きだった彼のところへ、自身の監督作を撮らないかと持ちかけたのはATGの方で、最初はそんなお堅い映画は撮れませんと断ったところを、好きに撮っていいからとプロデューサーに口説かれて撮ったのがこの作品だったとか。

「青春の殺人者」●制作年:1976年●監督:長谷川和彦●製作:今村昌平/大塚和●脚本:田村孟●撮影:鈴木達夫●音楽:ゴダイゴ●原作:中上健次●時間:132分●出演:水谷豊/内田良平/市原悦子/原田美枝子/白川和子/江藤潤/桃井かおり/地井武男/高山千草/三戸部スエ●公開:1976/10●配給:ATG(評価:★★★☆)

「青春の殺人者」●制作年:1976年●監督:長谷川和彦●製作:今村昌平/大塚和●脚本:田村孟●撮影:鈴木達夫●音楽:ゴダイゴ●原作:中上健次●時間:132分●出演:水谷豊/内田良平/市原悦子/原田美枝子/白川和子/江藤潤/桃井かおり/地井武男/高山千草/三戸部スエ●公開:1976/10●配給:ATG(評価:★★★☆)

これは前半部分のマスコミ報道の在り方との問題とも関係してくるわけですが、光市母子殺害事件で、テレビ番組に出演して弁護団を非難し、視聴者に弁護士会への懲戒請求を呼びかけた橋下徹氏の言動が視聴者に支持されことが事例として紹介されており(但し本人は懲戒請求しておらず、江川紹子氏は、結局のところ逆提訴されるのを恐れたのではないかというようなことを言っていた)、彼はその後、大阪府知事選に立候補して知事になり、タレント弁護士から政治家へ転身したわけですが、こうした言動がその追い風になった面はあるかも。

これは前半部分のマスコミ報道の在り方との問題とも関係してくるわけですが、光市母子殺害事件で、テレビ番組に出演して弁護団を非難し、視聴者に弁護士会への懲戒請求を呼びかけた橋下徹氏の言動が視聴者に支持されことが事例として紹介されており(但し本人は懲戒請求しておらず、江川紹子氏は、結局のところ逆提訴されるのを恐れたのではないかというようなことを言っていた)、彼はその後、大阪府知事選に立候補して知事になり、タレント弁護士から政治家へ転身したわけですが、こうした言動がその追い風になった面はあるかも。

鹿島圭介 著 『警察庁長官を撃った男』('10年/新潮社)と同じく、'95年3月発生の警察庁長官狙撃事件の時効に合わせて刊行された本で、著者はTBS報道局社会部として、夕方のニュース番組の編集者やキャスターを務めた経験もある人です。

鹿島圭介 著 『警察庁長官を撃った男』('10年/新潮社)と同じく、'95年3月発生の警察庁長官狙撃事件の時効に合わせて刊行された本で、著者はTBS報道局社会部として、夕方のニュース番組の編集者やキャスターを務めた経験もある人です。 本書では、そうした事件捜査の迷走ぶりをドキュメンタリー風に描くとともに、'10年3月に時効を迎えた後、警視庁が時効の翌日に「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」なるものを警視庁のウエブサイトに掲載し、この事件がオウムに対する組織的なテロであると結論付けていることに対し、あとがきで更に批判を加えています。

本書では、そうした事件捜査の迷走ぶりをドキュメンタリー風に描くとともに、'10年3月に時効を迎えた後、警視庁が時効の翌日に「警察庁長官狙撃事件の捜査結果概要」なるものを警視庁のウエブサイトに掲載し、この事件がオウムに対する組織的なテロであると結論付けていることに対し、あとがきで更に批判を加えています。 個人的に気になったのは、犯人が逃亡する際に、一般には「自転車で猛スピードで逃げ去った」とされていますが、実はアクロシティ敷地内で途中で一旦自転車を止めて、どちらへ逃げるか逡巡するような行動をとっていることで(このことは複数の目撃者がいたにもか関わらず事件発生のかなり後になって公表された)、これは逃走進路上に一般人がいて、進路の先にいた見張り役の誰かの合図によって一時停止したものと思われますが(横殴りの雨降りだったのに傘もささずに立っていたこの"誰か"が、オウムの幹部に似ていたという話もある)、そうしたことが本書の「小杉供述」にも「中村供述」にも無いことでした。

個人的に気になったのは、犯人が逃亡する際に、一般には「自転車で猛スピードで逃げ去った」とされていますが、実はアクロシティ敷地内で途中で一旦自転車を止めて、どちらへ逃げるか逡巡するような行動をとっていることで(このことは複数の目撃者がいたにもか関わらず事件発生のかなり後になって公表された)、これは逃走進路上に一般人がいて、進路の先にいた見張り役の誰かの合図によって一時停止したものと思われますが(横殴りの雨降りだったのに傘もささずに立っていたこの"誰か"が、オウムの幹部に似ていたという話もある)、そうしたことが本書の「小杉供述」にも「中村供述」にも無いことでした。 平田信は、昨年('11年)12月31日に丸の内警察署に出頭し、翌1月1日付で逮捕されましたが、本書によれば、公安が'96年に、平田信の所在に繋がる女性信者(齋藤明美)を50人がかりの追尾要員であと一歩のところまで追い詰めながら(隠れ家の仙台のアパートまで辿りついた)、タッチの差で二人を取り逃がしていたとあり、この辺りは、刑事ドラマを見ているみたいだなあ(結局、齋藤明美は平田の逮捕後の今年('12)1月10日に、弁護士に付き添われ大崎署に自首した)。

平田信は、昨年('11年)12月31日に丸の内警察署に出頭し、翌1月1日付で逮捕されましたが、本書によれば、公安が'96年に、平田信の所在に繋がる女性信者(齋藤明美)を50人がかりの追尾要員であと一歩のところまで追い詰めながら(隠れ家の仙台のアパートまで辿りついた)、タッチの差で二人を取り逃がしていたとあり、この辺りは、刑事ドラマを見ているみたいだなあ(結局、齋藤明美は平田の逮捕後の今年('12)1月10日に、弁護士に付き添われ大崎署に自首した)。

'95年年3月30日に荒川区南千住のマンション・アクロシティ敷地内で発生した国松孝次警察庁長官狙撃事件が、事件後15年を経た'10年3月に時効を迎えるのに合わせて刊行された本で、'03年以降、捜査の途中で何度かその名が浮かび上がった老スナイパー・中村泰(ひろし)の犯行であることを印象付けるものとしては力作です。

'95年年3月30日に荒川区南千住のマンション・アクロシティ敷地内で発生した国松孝次警察庁長官狙撃事件が、事件後15年を経た'10年3月に時効を迎えるのに合わせて刊行された本で、'03年以降、捜査の途中で何度かその名が浮かび上がった老スナイパー・中村泰(ひろし)の犯行であることを印象付けるものとしては力作です。

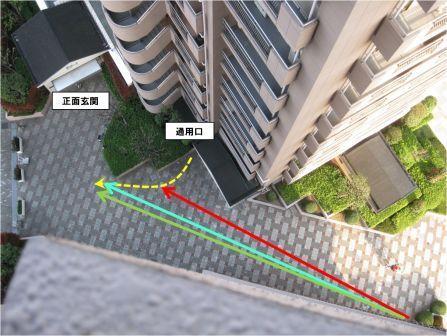

例えば、狙撃犯が潜んでいたとされるアクロシティFポートの植え込みからでは、"標的"がEポート正面玄関から出てきた場合は、

例えば、狙撃犯が潜んでいたとされるアクロシティFポートの植え込みからでは、"標的"がEポート正面玄関から出てきた場合は、 但し、本書にある最初の「小杉供述」によると、Fポートの吹き抜け(通路)に潜んでいると、格子窓(左写真の右上)からEポートの通用口が見え、マンションから男が出てきたので植え込みの所へ移動して撃ったとなったおり、これがFポート東辺吹き抜け通路中程(左写真の「1」の札のある位置)から隅田川寄りの植え込み(左写真の左奥グリーン方向)へ移動して撃ったとなると標的への距離はぐっと縮まります(最初の供述では、その際に現場で小杉元巡査を誘導したのは、早川紀代秀・平田信・井上嘉浩とされている。井上は小杉のすぐ傍にいたことになっていて、では彼はどうやって現場から立ち去ったのかが不思議)。

但し、本書にある最初の「小杉供述」によると、Fポートの吹き抜け(通路)に潜んでいると、格子窓(左写真の右上)からEポートの通用口が見え、マンションから男が出てきたので植え込みの所へ移動して撃ったとなったおり、これがFポート東辺吹き抜け通路中程(左写真の「1」の札のある位置)から隅田川寄りの植え込み(左写真の左奥グリーン方向)へ移動して撃ったとなると標的への距離はぐっと縮まります(最初の供述では、その際に現場で小杉元巡査を誘導したのは、早川紀代秀・平田信・井上嘉浩とされている。井上は小杉のすぐ傍にいたことになっていて、では彼はどうやって現場から立ち去ったのかが不思議)。 『

『 畠山鈴香 無期囚

畠山鈴香 無期囚 裁判で最大の争点となったのは、被告の娘・彩香さんの死が殺人であったのか過失であったのかということと、引き続き起こした豪憲君殺害事件の動機であり、とりわけ前者は、彩香さんに対する疎ましさと嫌悪の極限で殺意が生じたと主張する検察側と、彩香さんが欄干の上で抱きついてきたために、スキンシップ障害から思わず払いのけてしまったという弁護側で、真っ向から対立します。

裁判で最大の争点となったのは、被告の娘・彩香さんの死が殺人であったのか過失であったのかということと、引き続き起こした豪憲君殺害事件の動機であり、とりわけ前者は、彩香さんに対する疎ましさと嫌悪の極限で殺意が生じたと主張する検察側と、彩香さんが欄干の上で抱きついてきたために、スキンシップ障害から思わず払いのけてしまったという弁護側で、真っ向から対立します。

山地悠紀夫 元死刑囚

山地悠紀夫 元死刑囚

"Wargames" [1983]

"Wargames" [1983]

「ウォー・ゲーム」●原題:WAR GAMES●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・バダム●製作総指揮:レオナード・ゴールドバーグ●製作:ハロルド・シュナイダー●脚本:ウォルター・F・パークス/ローレンス・ ラスカー●音楽:アーサー・B・ルービンスタイン ●時間:114分●出演:マシュー・ブロデリック/ダブニー・コールマン/ジョン・ウッド●日本公開:1983/12●配給:MGM/UA●最初に観た場所:テアトル新宿 (84-09-16) (評価:★★★)●併映:「大逆転」(ジョン・ランディス)

「ウォー・ゲーム」●原題:WAR GAMES●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・バダム●製作総指揮:レオナード・ゴールドバーグ●製作:ハロルド・シュナイダー●脚本:ウォルター・F・パークス/ローレンス・ ラスカー●音楽:アーサー・B・ルービンスタイン ●時間:114分●出演:マシュー・ブロデリック/ダブニー・コールマン/ジョン・ウッド●日本公開:1983/12●配給:MGM/UA●最初に観た場所:テアトル新宿 (84-09-16) (評価:★★★)●併映:「大逆転」(ジョン・ランディス)

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。 一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。 この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中

この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中 盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリ

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリ ング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン

ング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン /ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

/ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。 事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

「草壁」の自宅を家宅捜索する捜査官 [共同通信社]

「草壁」の自宅を家宅捜索する捜査官 [共同通信社]

ペーター・キュルテンは処刑の日の朝の様子は、「彼は、朝食―カツレツ、ポテトチップス、白ブドー酒―をおいしそうに食べ、お代わりを要求した。そしてベルク教授に向かい、最後の望みは、自分の血がしたたり落ちる音を聞くことであると言った。彼はギロチンにかけられたが、首が胴体を離れる時間まで愉快そうに見えた」ということです。漫画家・手塚治虫は、キュルテンの事件を題材にした短編「ペーター・キュルテンの記録」を1973(昭和48)年に発表しています(『時計仕掛けのりんご-The best 5 stories by Osamu Tezuka 』('94年/秋田文庫)所収)。

ペーター・キュルテンは処刑の日の朝の様子は、「彼は、朝食―カツレツ、ポテトチップス、白ブドー酒―をおいしそうに食べ、お代わりを要求した。そしてベルク教授に向かい、最後の望みは、自分の血がしたたり落ちる音を聞くことであると言った。彼はギロチンにかけられたが、首が胴体を離れる時間まで愉快そうに見えた」ということです。漫画家・手塚治虫は、キュルテンの事件を題材にした短編「ペーター・キュルテンの記録」を1973(昭和48)年に発表しています(『時計仕掛けのりんご-The best 5 stories by Osamu Tezuka 』('94年/秋田文庫)所収)。

マフィアの大ボスだったサム・ジアンカーナが、自分はマリリン・モンローの死とケネディ兄弟の暗殺に深く関わったと語っていたのを、実の弟チャック・ジアンカーナが事件から30年近い時を経て本にしたもので、読んでビックリの内容で、本国でもかなり話題になりました。

マフィアの大ボスだったサム・ジアンカーナが、自分はマリリン・モンローの死とケネディ兄弟の暗殺に深く関わったと語っていたのを、実の弟チャック・ジアンカーナが事件から30年近い時を経て本にしたもので、読んでビックリの内容で、本国でもかなり話題になりました。

.jpg)

"

"

「JFK」●原題:JFK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:オリバー・ストーン●製作:A・キットマン・ホー/オリバー・ストーン●脚本:オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー●撮影:ロバート・リチャードソン●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:ジム・ギャリソンほか●時間:57分●出演:ケビン・コスナー/トミー・リー・ジョーンズ/ジョ

「JFK」●原題:JFK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:オリバー・ストーン●製作:A・キットマン・ホー/オリバー・ストーン●脚本:オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー●撮影:ロバート・リチャードソン●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:ジム・ギャリソンほか●時間:57分●出演:ケビン・コスナー/トミー・リー・ジョーンズ/ジョ ー・ペシ/ケヴィン・ベーコン/ローリー・メトカーフ/シシー・スペイセク/マイケル・ルーカー/ゲイリー・オールトコン/ドナルド・サザーランド/ジャック・レモン/ウォルター・マッソー/ジョン・キャンディ/ヴィンセント・ドノフリオ/デイル・ダイ/ジム・ギャリソン/(冒頭ナレーション)マーティン・シーン●日本公開:1992/03●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

ー・ペシ/ケヴィン・ベーコン/ローリー・メトカーフ/シシー・スペイセク/マイケル・ルーカー/ゲイリー・オールトコン/ドナルド・サザーランド/ジャック・レモン/ウォルター・マッソー/ジョン・キャンディ/ヴィンセント・ドノフリオ/デイル・ダイ/ジム・ギャリソン/(冒頭ナレーション)マーティン・シーン●日本公開:1992/03●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

落合 信彦(おちあい・のぶひこ)国際ジャーナリスト・作家。2026年2月1日、老衰のため東京都内の病院で死去。84歳。国際情勢や諜報関係の事情をレポートした作品や、それらを題材とした小説、翻訳、若者向けの人生指南書を多数執筆した。代表作『二〇三九年の真実』(1977年)、『戒厳令1988年ソウル 長編小説』(1986年)、『ケネディからの伝言』(1993年)。アサヒビールから発売された辛口生ビール「スーパードライ」のテレビCMの初代キャラクターに起用された。

落合 信彦(おちあい・のぶひこ)国際ジャーナリスト・作家。2026年2月1日、老衰のため東京都内の病院で死去。84歳。国際情勢や諜報関係の事情をレポートした作品や、それらを題材とした小説、翻訳、若者向けの人生指南書を多数執筆した。代表作『二〇三九年の真実』(1977年)、『戒厳令1988年ソウル 長編小説』(1986年)、『ケネディからの伝言』(1993年)。アサヒビールから発売された辛口生ビール「スーパードライ」のテレビCMの初代キャラクターに起用された。

'95年に起きた国松孝次警察庁長官狙撃事件は、オウム信者の現職警官・小杉敏行が書類送検されたものの結果的に証拠不十分で立件できず、今や事件そのものが風化しようとしています。本書は、国松長官はなぜ狙撃されたのか、なぜ犯人は逮捕されないのかを検証していますが、その過程で警察庁vs.警視庁、刑事部門vs.公安部門の確執を明らかにし、〈チヨダ〉なる警察内の闇組織の存在をあぶりだしています。複雑な警察組織の概要と権力抗争のダイナミズムがわかり面白く読めますが、警察内の権力闘争や組織防衛が、捜査ミスや事実の隠蔽に繋がっていると思うとやり切れない気持ちにもさせられます。

'95年に起きた国松孝次警察庁長官狙撃事件は、オウム信者の現職警官・小杉敏行が書類送検されたものの結果的に証拠不十分で立件できず、今や事件そのものが風化しようとしています。本書は、国松長官はなぜ狙撃されたのか、なぜ犯人は逮捕されないのかを検証していますが、その過程で警察庁vs.警視庁、刑事部門vs.公安部門の確執を明らかにし、〈チヨダ〉なる警察内の闇組織の存在をあぶりだしています。複雑な警察組織の概要と権力抗争のダイナミズムがわかり面白く読めますが、警察内の権力闘争や組織防衛が、捜査ミスや事実の隠蔽に繋がっていると思うとやり切れない気持ちにもさせられます。