「●さ行の現代日本の作家」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3038】 島田 明宏 『ジョッキーズ・ハイ』

「赤線地帯」の男と女を描いた短編集。映画「赤線地帯」にも反映されている。

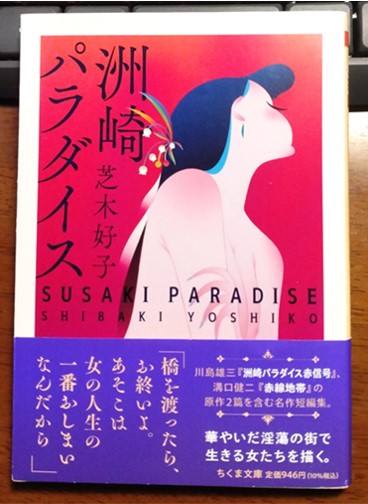

『洲崎パラダイス (ちくま文庫 し-57-1) 』['23年] 『洲崎パラダイス (集英社文庫)』['94年]「赤線地帯 4K デジタル修復版 Blu-ray」京マチ子

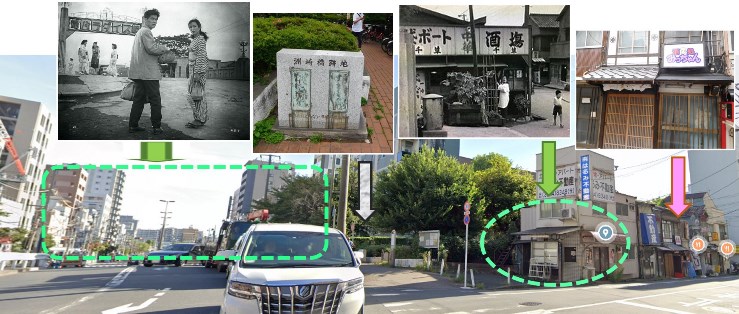

芝木好子(1914-1991/77歳没)が戦後江東区の水の町〈洲崎〉(現・木場駅付近)にあった「洲崎パラダイス」、所謂"赤線地帯"の男と女を描いた短編集(1955年12月講談社刊)。表題作「洲崎パラダイス」は1953(昭和28)年発表作で、川島雄三監督の「洲崎パラダイス 赤信号」('56年/日活)の原作として知られていますが、売春防止法の公布が1956年、施行が1957(昭和32)年4月ですから、原作も映画もほぼリアルタイムということになります。原作が書かれた翌年1954(昭和29)年に〈洲崎〉は、カフェ220軒が従業婦800人を擁し、合法的に営業をしていたとのことで、〈吉原〉を上回る規模だったとのことです。

「洲崎パラダイス」... 深川・木場の洲崎遊郭入口前に流れ着いた義治と蔦枝。二人は仕事も金もない。ほどなく蔦枝は遊郭入口前の吞み屋に雇われ、義治は蕎麦屋の出前になる。義治の生活力の無さを嘆きながら離れられない蔦枝。酔客と戯れる蔦枝を疑い、狂ったように行方を捜す義治。蔦枝はパトロンを見つけるが、義治はそれに自棄を起こし洲崎から消えてしまう。蔦枝はせいせいした風を装うが、男にきちんと別れを告げると文句を言いながら、男の許へ行く―。

「洲崎パラダイス」... 深川・木場の洲崎遊郭入口前に流れ着いた義治と蔦枝。二人は仕事も金もない。ほどなく蔦枝は遊郭入口前の吞み屋に雇われ、義治は蕎麦屋の出前になる。義治の生活力の無さを嘆きながら離れられない蔦枝。酔客と戯れる蔦枝を疑い、狂ったように行方を捜す義治。蔦枝はパトロンを見つけるが、義治はそれに自棄を起こし洲崎から消えてしまう。蔦枝はせいせいした風を装うが、男にきちんと別れを告げると文句を言いながら、男の許へ行く―。

先に川島雄三監督の「洲崎パラダイス 赤信号」('56年/日活)を観ていました。芦川いづみが演じた、義治が勤めたそば屋の同僚店員・玉子は、映画のオリジナルだったのかあ。原作では、蔦枝が勤めた飲み屋の"女将さん"は行きかう男女をすべてを見通した上で見送るだけの位置づけですが、映画では呑み屋「千草」の女将(轟夕起子が演じた役名は"お徳")は蔦枝を義治と別れさせようとし(義治は玉子とくっつけさせようとする)、さらには、何年も前に女と出奔した彼女の夫が戻ってきて、それで元の鞘に収まったと思いきや...。原作を改変してダメにしてしまう映画監督は多いですが、付け足して原作の雰囲気を損なわず、起承転結の話が出来たのはさすが川島監督。原作の雰囲気は、豊田四郎監督 (原作:織田作之助)の「夫婦善哉」('55年/東宝)にも通じるような気がしました。

先に川島雄三監督の「洲崎パラダイス 赤信号」('56年/日活)を観ていました。芦川いづみが演じた、義治が勤めたそば屋の同僚店員・玉子は、映画のオリジナルだったのかあ。原作では、蔦枝が勤めた飲み屋の"女将さん"は行きかう男女をすべてを見通した上で見送るだけの位置づけですが、映画では呑み屋「千草」の女将(轟夕起子が演じた役名は"お徳")は蔦枝を義治と別れさせようとし(義治は玉子とくっつけさせようとする)、さらには、何年も前に女と出奔した彼女の夫が戻ってきて、それで元の鞘に収まったと思いきや...。原作を改変してダメにしてしまう映画監督は多いですが、付け足して原作の雰囲気を損なわず、起承転結の話が出来たのはさすが川島監督。原作の雰囲気は、豊田四郎監督 (原作:織田作之助)の「夫婦善哉」('55年/東宝)にも通じるような気がしました。

「黒い炎」... かつて特飲街傍の呑み屋「千草」(この作品以降、店の名前が「千草」、女将の名が「徳子」と特定されている。前述のとおり映画「洲崎パラダイス 赤信号」の舞台となる店の名は「千草」、女将の名は「お徳」である)に勤め、店の客だった正造が今の夫である京子。彼女の許へ、婚家で虐待された挙げ句、放火した京子の姉・久子が3年ぶりに出所し、自分(京子)を頼りに上京して来て、逃げた夫・千尋の消息を求め東京の下町を探し回る―。

「黒い炎」... かつて特飲街傍の呑み屋「千草」(この作品以降、店の名前が「千草」、女将の名が「徳子」と特定されている。前述のとおり映画「洲崎パラダイス 赤信号」の舞台となる店の名は「千草」、女将の名は「お徳」である)に勤め、店の客だった正造が今の夫である京子。彼女の許へ、婚家で虐待された挙げ句、放火した京子の姉・久子が3年ぶりに出所し、自分(京子)を頼りに上京して来て、逃げた夫・千尋の消息を求め東京の下町を探し回る―。

探し回る先が、蒲田、板橋、十条、千住、上野...とスゴイね、ほとんど刑事ドラマの聞き込み捜査みたいだと思ったら、最後は亀有の占い師の所へ(笑)。過去を捨てきれない姉と、姉のために附近の火事で出た焼材木を使ってでも普請をしようとする現実に前向きな妹が対照的でした。

「洲崎界隈」... 特飲街の建物を手に入れようと金策に思いを巡らす菊代。頼りない亭主をよそに、場末の役者に色目を使い、金満家に金を出させようと接触を図る。呑み屋の女将・徳子はそんな彼女を「なんでも二つ欲しい人だからね」と―。

「橋を渡ったら、お終いよ。あそこは女の人生のおしまいなんだから」。デスパレイトな雰囲気の漂う特飲街で、生命力溢れる生き様の女主人公・菊代。彼女は26,7歳とまだ若いですが、それまでにたいへんな苦労をしているということか。雰囲気的には、成瀬巳喜男監督(原作:林芙美子)の「晩菊」('54年/東宝)で杉村春子が演じた、元芸妓で今は金貸しに精を出す主人公を想起しました。

「歓楽の町」... 夫とこじれて離れ、実家へも戻れない恵子は、特飲街傍の店にいる女学校時代の親友・徳子に厄介になるが―。これって、カルチャーショックというのでしょうか。堕ちるのは簡単。堅気でいられるならば、夫との関係修復に力を注いだ方が良い。

「蝶になるまで」... 北陸から出てきた16歳の鈴子を、女中を求めた「千草」のおかみさん・徳子は気に入り、「身をひさぐ」という言葉の意味も分からない彼女を娼婦から遠ざけようと気配りするが―。「娼婦に負けるものか」と叫ぶ彼女の行く末はどうなるのでしょう。おかみさんの意と逆になる可能性大です。

「洲崎の女」... 本書の中で唯一特飲街の内側の様子を描いたこの物語は、子どもの凄惨な溺死から始まる。満洲帰りの登代は、一人息子の満夫を満州で行方不明になった夫の実家に預けて働く「中年の娼婦」だが、年増女である上に精神を病んでいるため、思うように客が付かない。登代は、上京した満夫に冷たくされた後、かつて満夫を連れて空襲の中を逃げ回った記憶に囚われながら入水する―。

ちくま文庫解説の水留真由美氏は、「洲崎の女」はいささか湿っぽく、同じく戦争の被害を受けながらも登代とは対照的な生き方をする「洲崎界隈」の菊代の方が「本書の真骨頂だという気がする」としていますが、フェニミズム的にはそうなるのかなあ。個人的には、「洲崎の女」の方が好みです。

川島雄三監督の「洲崎パラダイス」より4か月早く公開された溝口健二監督の「赤線地帯」('56年/大映)に登場するゆめ子(三益愛子)は、映画のクレジットに「洲崎の女」よりとあるように、登代をモデルにしています(舞台は〈洲崎〉から〈吉原〉に置き換えられ、ロケを多用している「洲崎パラダイス」に対し、こちらはオールセット撮影となっている)。ゆめ子は、愛する息子に自分の仕事(売春であるわけだが)を完全否定されて発狂します。

因みに、「洲崎界隈」の菊代は、頼る者は自分しかないと、職を転々とした上で特飲街に入り、その後、自力で家を建て、夫を得て特飲街から足を洗い、男性を手段とみなし、近代的な物件に触手を動かしますが、これは「赤線地帯」におけるやすみ(若尾文子)には反映されているようにも見えます。仲間の娼婦に金貸しを行って更に貯金を増やしていたやすみは、馴染みの客の貸布団屋の主人から金をむしり取りって夜逃げに追い込み、最後は貸布団屋の女主人に収まります。ただし、自分に貢ぐために横領した客に殺されかけるなど危ない目にも遭います。

因みに、「洲崎界隈」の菊代は、頼る者は自分しかないと、職を転々とした上で特飲街に入り、その後、自力で家を建て、夫を得て特飲街から足を洗い、男性を手段とみなし、近代的な物件に触手を動かしますが、これは「赤線地帯」におけるやすみ(若尾文子)には反映されているようにも見えます。仲間の娼婦に金貸しを行って更に貯金を増やしていたやすみは、馴染みの客の貸布団屋の主人から金をむしり取りって夜逃げに追い込み、最後は貸布団屋の女主人に収まります。ただし、自分に貢ぐために横領した客に殺されかけるなど危ない目にも遭います。

このほかに、ミッキー(京マチ子)のような、享楽のために(?)特飲街に居続ける女性もいて、自分を連れ戻しに来た父親を、その女癖の悪さを責めて追い返しています。一方で、ハナエ(木暮実千代)のように、病気の夫と幼子を抱えて一家の家計を支えるために特飲街で働く女性もいて、四者四様で、群像劇でありながら、この描き分けにおいて新旧の女性像が浮き彫りにされてた、優れた映画でした(やすみ・ミッキーが「新」、ゆめ子・ハナエが「旧」ということになるか)。

「洲崎パラダイス 赤信号」●制作年:1956年●監督:川

「洲崎パラダイス 赤信号」●制作年:1956年●監督:川 島雄三●製作:坂上静翁●脚本:井手俊郎/寺田信義●撮影:高村倉太郎●音楽:眞鍋理一郎●原作:芝木好子●時間:81分●出演:新珠三千代/三橋達也/轟夕起子/植村謙二郎/平沼徹/松本薫/芦川いづみ/牧真介/津田朝子/河津清三郎●公開:1956/07●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-01)(評価:★★★★☆)

島雄三●製作:坂上静翁●脚本:井手俊郎/寺田信義●撮影:高村倉太郎●音楽:眞鍋理一郎●原作:芝木好子●時間:81分●出演:新珠三千代/三橋達也/轟夕起子/植村謙二郎/平沼徹/松本薫/芦川いづみ/牧真介/津田朝子/河津清三郎●公開:1956/07●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-01)(評価:★★★★☆)

「赤線地帯」●制作年:1956年●監督:溝口健二●製作:永田雅一●脚本:成澤昌茂●撮影:宮川一夫●音楽:黛敏郎●原作:芝木好子(一部)●時間:86分●出演:若尾文子/三益愛子/町田博子/京マチ子/木暮実千代/川上康子/進藤英太郎/沢村貞子/浦辺粂子/十朱久雄/加東大介/多々良純/田中春男●公開:1956/03●配給:大映●最初に観た場所:国立映画アーカイブ(24-05-26(評価:★★★★☆)

「赤線地帯」●制作年:1956年●監督:溝口健二●製作:永田雅一●脚本:成澤昌茂●撮影:宮川一夫●音楽:黛敏郎●原作:芝木好子(一部)●時間:86分●出演:若尾文子/三益愛子/町田博子/京マチ子/木暮実千代/川上康子/進藤英太郎/沢村貞子/浦辺粂子/十朱久雄/加東大介/多々良純/田中春男●公開:1956/03●配給:大映●最初に観た場所:国立映画アーカイブ(24-05-26(評価:★★★★☆)

前列左より京マチ子、溝口健二監督、後列左より町田博子、宮川一夫、若尾文子、木暮実千代、三益愛子

京マチ子

【1994年再文庫化[集英社文庫]/2023年再文庫化[ちくま文庫]】

のお前に逆戻りじゃないか」と言う。二人は、赤線の「外側」の橋の袂の居酒屋兼貸しボート屋「千草」に入る。「千草」の女主人お徳(轟夕起子)は、女手一つで幼い息子ふたりを育てているため住み込み店員を求めており、蔦枝はその晩から仕事を始める。翌日、義治はその近所のそば屋「だまされ屋」で住み込みの仕事を得る。蔦枝は人あしらいのうまさで、赤線を行き帰りする寄り道客の人気を得、やがて神田(秋葉原)のラジオ商の落合(河津清三郎)に気に入られて和服やアパ

のお前に逆戻りじゃないか」と言う。二人は、赤線の「外側」の橋の袂の居酒屋兼貸しボート屋「千草」に入る。「千草」の女主人お徳(轟夕起子)は、女手一つで幼い息子ふたりを育てているため住み込み店員を求めており、蔦枝はその晩から仕事を始める。翌日、義治はその近所のそば屋「だまされ屋」で住み込みの仕事を得る。蔦枝は人あしらいのうまさで、赤線を行き帰りする寄り道客の人気を得、やがて神田(秋葉原)のラジオ商の落合(河津清三郎)に気に入られて和服やアパ ートを与えられるようになり、いつの間にか「千草」から去った。義治は怒りのあまり歩いて神田へ出向くも、不慣れな地理や暑さと空腹のために倒れ、落合と会えず仕舞いに。そんな中、洲崎の女と共に行方を眩ませていたお徳の夫・伝七(植村謙二郎)が姿を現し、お徳は何も言わず伝七を家に招き入れる。数日後、蔦枝は落合のアパートを引き払い、洲崎に戻ってきた。「千草」を訊ねた蔦枝に、お徳は、「義治をいずれ『だまされ屋』の同僚店員・玉子(芦川いづみ)と一緒にさせたい」と言う。蔦枝は「千草」を飛び出し、「だまされ屋」に向かう。お徳は義治と蔦枝を会わせないよう、出前帰りの義治を日暮れまで「千草」に釘付けにする。伝七は店に帰る義治に付き合って外出し、「遅まきながら、なんとかいい親父になろうと思っている」と心境の変化を吐露し、途中で別れる。いつまでも「だまされ屋」に戻らない義治を探して洲崎を歩き回る蔦枝は、「千草」の常連客で顔馴染みの信夫(牧真介)と橋で出会う。信夫は、ある女を足抜けさせるために毎晩赤線に通っていたが、その女が消えたことを話す。蔦枝は慰めるつもりで「吉原か鳩の街で、今頃誰かといいことしてるわよ。それより私と......」と言うが、「売春防止法なんかできたって、どうにもなりはしないんだ」と叫ぶ信夫に平手打ちを食わされる。義治が「だまされ屋」に戻ると、玉子から蔦枝がさっきまで待っていたことを告げられ、義治は仕事を放り出し、雨の中を傘も持たずに飛び出す―。

ートを与えられるようになり、いつの間にか「千草」から去った。義治は怒りのあまり歩いて神田へ出向くも、不慣れな地理や暑さと空腹のために倒れ、落合と会えず仕舞いに。そんな中、洲崎の女と共に行方を眩ませていたお徳の夫・伝七(植村謙二郎)が姿を現し、お徳は何も言わず伝七を家に招き入れる。数日後、蔦枝は落合のアパートを引き払い、洲崎に戻ってきた。「千草」を訊ねた蔦枝に、お徳は、「義治をいずれ『だまされ屋』の同僚店員・玉子(芦川いづみ)と一緒にさせたい」と言う。蔦枝は「千草」を飛び出し、「だまされ屋」に向かう。お徳は義治と蔦枝を会わせないよう、出前帰りの義治を日暮れまで「千草」に釘付けにする。伝七は店に帰る義治に付き合って外出し、「遅まきながら、なんとかいい親父になろうと思っている」と心境の変化を吐露し、途中で別れる。いつまでも「だまされ屋」に戻らない義治を探して洲崎を歩き回る蔦枝は、「千草」の常連客で顔馴染みの信夫(牧真介)と橋で出会う。信夫は、ある女を足抜けさせるために毎晩赤線に通っていたが、その女が消えたことを話す。蔦枝は慰めるつもりで「吉原か鳩の街で、今頃誰かといいことしてるわよ。それより私と......」と言うが、「売春防止法なんかできたって、どうにもなりはしないんだ」と叫ぶ信夫に平手打ちを食わされる。義治が「だまされ屋」に戻ると、玉子から蔦枝がさっきまで待っていたことを告げられ、義治は仕事を放り出し、雨の中を傘も持たずに飛び出す―。 1956(昭和31)年7月公開の川島雄三監督作。原作は芝木好子(1914-1991/77歳没)が1953(昭和28)年に発表した「

1956(昭和31)年7月公開の川島雄三監督作。原作は芝木好子(1914-1991/77歳没)が1953(昭和28)年に発表した「 新珠三千代(脱がないのにすごくエロチック)と三橋達也が演じる、別れた方がいいのに別れられない男女、義治と蔦枝。周囲にいくら止められようと、磁石のように引き合ってしまう腐れ縁といった感じで、樋口一葉の「

新珠三千代(脱がないのにすごくエロチック)と三橋達也が演じる、別れた方がいいのに別れられない男女、義治と蔦枝。周囲にいくら止められようと、磁石のように引き合ってしまう腐れ縁といった感じで、樋口一葉の「 一方、轟夕起子が演じるお徳は、夫・伝七が戻ってきてせっかくいい親父になろうと思っていたところに、その夫が別れた女に殺されることになり、実に気の毒でした(その事件現場で、義治と蔦枝が再会するというのも何か運命的)。こうした悲劇もありましたが、義治が働いた蕎麦屋「だまされ屋」の女店員・玉子を演じた芦川いづみの可憐さ 先輩店員・三吉を演じた小沢昭一のユーモラスな味わいなど、いろんな要素が盛り込まれた群像劇になっていました。

一方、轟夕起子が演じるお徳は、夫・伝七が戻ってきてせっかくいい親父になろうと思っていたところに、その夫が別れた女に殺されることになり、実に気の毒でした(その事件現場で、義治と蔦枝が再会するというのも何か運命的)。こうした悲劇もありましたが、義治が働いた蕎麦屋「だまされ屋」の女店員・玉子を演じた芦川いづみの可憐さ 先輩店員・三吉を演じた小沢昭一のユーモラスな味わいなど、いろんな要素が盛り込まれた群像劇になっていました。 バスの車窓からは、材木を保管している貯木場が見え、これは、荒川の河口に近い沖合の埋立地に1969年、新たな貯木場、新木場が建設される前のものです(大島渚監督「青春残酷物語」('60年)の冒頭にも使われていた)。義治がラジオ商の落合を訪ねて彷徨う神田・秋葉原の当時の風景も貴重映像ではないかと思います。

バスの車窓からは、材木を保管している貯木場が見え、これは、荒川の河口に近い沖合の埋立地に1969年、新たな貯木場、新木場が建設される前のものです(大島渚監督「青春残酷物語」('60年)の冒頭にも使われていた)。義治がラジオ商の落合を訪ねて彷徨う神田・秋葉原の当時の風景も貴重映像ではないかと思います。 川島雄二監督の「

川島雄二監督の「

ある陶芸家が焼いた青い壺を巡る13のストーリー。

ある陶芸家が焼いた青い壺を巡る13のストーリー。 第2話 ... 68歳まで勤め上げ退職した元会社員・山田寅三の妻・千枝は、夫がずっと家に居続けるストレスに耐えられないでいる。彼女は、夫が世話になった副社長へお礼の品を持っていくことを提案、デパートで2万円にて青い壺を買う。寅三は壺を持って会社に年下の副社長を訪ね、お礼として壺を贈答。その後寅三は、元の部署の席に座ってルーチンにしていた承認印の業務を始め、最初は周囲の社員も冗談かと思っていたが、延々とそれを続ける。昼になり、いなくなったと思ったら、今度は屋上で体操をしていた寅三。とまれ、壺は副社長に(ストレートにサラリーマン怪談風。滑稽かつ悲壮で残酷。全編で最も印象に残ったエピソード。『恍惚の人』の奔りか)。

第2話 ... 68歳まで勤め上げ退職した元会社員・山田寅三の妻・千枝は、夫がずっと家に居続けるストレスに耐えられないでいる。彼女は、夫が世話になった副社長へお礼の品を持っていくことを提案、デパートで2万円にて青い壺を買う。寅三は壺を持って会社に年下の副社長を訪ね、お礼として壺を贈答。その後寅三は、元の部署の席に座ってルーチンにしていた承認印の業務を始め、最初は周囲の社員も冗談かと思っていたが、延々とそれを続ける。昼になり、いなくなったと思ったら、今度は屋上で体操をしていた寅三。とまれ、壺は副社長に(ストレートにサラリーマン怪談風。滑稽かつ悲壮で残酷。全編で最も印象に残ったエピソード。『恍惚の人』の奔りか)。 有吉佐和子(1931-1984/53歳没)が1976(昭和51)年から1977(昭和52)年にかけて発表した作品で、1977(昭和52)年4月単行本刊。文庫化されたものが一度絶版になりましたが、2011年に復刊されると、初版を超える勢いで発行部数を伸ばし、累計50万部を突破。特に注目を集めたのが昨年[2024年]で、10万部以上発行されています。

有吉佐和子(1931-1984/53歳没)が1976(昭和51)年から1977(昭和52)年にかけて発表した作品で、1977(昭和52)年4月単行本刊。文庫化されたものが一度絶版になりましたが、2011年に復刊されると、初版を超える勢いで発行部数を伸ばし、累計50万部を突破。特に注目を集めたのが昨年[2024年]で、10万部以上発行されています。

「崖の下」... 群馬県のスキー場で5人連れのスキー客のうち、4人と連絡が取れないことが分かった。遭難者のうち男性2人が、スキー場のコースから約300メートル離れた崖の下で発見された。1人は意識不明の重体で救急搬送され、もう1人は頸動脈を刺されたことによる失血死であった。状況的に犯人は救急搬送された男性だと葛警部は考えたが、凶器が見当たらなかった―。

「崖の下」... 群馬県のスキー場で5人連れのスキー客のうち、4人と連絡が取れないことが分かった。遭難者のうち男性2人が、スキー場のコースから約300メートル離れた崖の下で発見された。1人は意識不明の重体で救急搬送され、もう1人は頸動脈を刺されたことによる失血死であった。状況的に犯人は救急搬送された男性だと葛警部は考えたが、凶器が見当たらなかった―。 「ねむけ」... 強盗傷害事件の容疑者がいるが、物証が無いため逮捕できない。その容疑者の運転するワゴン車が、深夜の交差点で軽自動車と衝突事故を起こす。過失運転で容疑者を検挙できないか。葛たちの聞き込みの結果、深夜の事故にも関わらず4件の目撃証言があった。葛は目撃者の4人には何らかの繋がりがあるはずだと考えるが―。

「ねむけ」... 強盗傷害事件の容疑者がいるが、物証が無いため逮捕できない。その容疑者の運転するワゴン車が、深夜の交差点で軽自動車と衝突事故を起こす。過失運転で容疑者を検挙できないか。葛たちの聞き込みの結果、深夜の事故にも関わらず4件の目撃証言があった。葛は目撃者の4人には何らかの繋がりがあるはずだと考えるが―。 「命の恩」... 榛名山で人間の右上腕部が発見され、警察による捜査が行われ、バラバラの遺体が次々に見つかった。遺体にはいくつかの不審な点があった。そして、なぜ家族連れで賑わう場所にバラバラにした遺体を捨てたのか―。

「命の恩」... 榛名山で人間の右上腕部が発見され、警察による捜査が行われ、バラバラの遺体が次々に見つかった。遺体にはいくつかの不審な点があった。そして、なぜ家族連れで賑わう場所にバラバラにした遺体を捨てたのか―。 「可燃物」... ゴミ集積所にあった可燃物のゴミが、連続で放火されるという事件が発生した。葛たちが捜査を始めると、容疑者が特定される前に犯行がピタリと止まった。犯行の動機は何か? なぜ放火は止まったのか? 犯人の姿が像を結ばず捜査は行き詰まるかに見えたが―。

「可燃物」... ゴミ集積所にあった可燃物のゴミが、連続で放火されるという事件が発生した。葛たちが捜査を始めると、容疑者が特定される前に犯行がピタリと止まった。犯行の動機は何か? なぜ放火は止まったのか? 犯人の姿が像を結ばず捜査は行き詰まるかに見えたが―。 「本物か」... ファミリーレストランで立て籠もり事件が発生した。店内の状況が分からない中、葛は店から逃げてきた客やスタッフから話を聞くが、証言がどこか噛み合わない―。

「本物か」... ファミリーレストランで立て籠もり事件が発生した。店内の状況が分からない中、葛は店から逃げてきた客やスタッフから話を聞くが、証言がどこか噛み合わない―。

今年[2025年]1月28日に67歳で亡くなった経済アナリスト・森永卓郎(1957年生まれ)の"がん闘病日記"。「来春のサクラが咲くのを見ることはできないと思いますよ」と医師から告げられたのが2023年11月で、それが余命4カ月の通告だったとのこと。その時は、なんの自覚症状もなく、朝から晩までフル稼働で仕事をし、食事もモリモリ食べていたとのこと。しかし、突然の余命宣告で自身の死と向き合わざるを得なくなった著者は、そこからモーレツに本を書き、ラジオやYouTubeで様々な発信をしたことは多くの人の記憶に新しいのではないでしょうか。個人的には、著者のエコノミストとしての本にはやや疑問符が付くのですが、その人生最期の追い込みの凄まじさは、ある意味鮮やかというか、見事でもありました。

今年[2025年]1月28日に67歳で亡くなった経済アナリスト・森永卓郎(1957年生まれ)の"がん闘病日記"。「来春のサクラが咲くのを見ることはできないと思いますよ」と医師から告げられたのが2023年11月で、それが余命4カ月の通告だったとのこと。その時は、なんの自覚症状もなく、朝から晩までフル稼働で仕事をし、食事もモリモリ食べていたとのこと。しかし、突然の余命宣告で自身の死と向き合わざるを得なくなった著者は、そこからモーレツに本を書き、ラジオやYouTubeで様々な発信をしたことは多くの人の記憶に新しいのではないでしょうか。個人的には、著者のエコノミストとしての本にはやや疑問符が付くのですが、その人生最期の追い込みの凄まじさは、ある意味鮮やかというか、見事でもありました。 第5章「いまやる、すぐやる、好きなようにやる」では、自分のやってきた仕事の歩みを振り返っていて、著者の半生とそのバックグラウンドを知ることができますが、その中で、好きなことをすぐやるというポリシーを貫いてきたことが窺えます。

第5章「いまやる、すぐやる、好きなようにやる」では、自分のやってきた仕事の歩みを振り返っていて、著者の半生とそのバックグラウンドを知ることができますが、その中で、好きなことをすぐやるというポリシーを貫いてきたことが窺えます。

2021年に膵臓がんで58歳で亡くなった山本文緒(1962-2021)の闘病日記。ある日突然にがんと診断され、コロナ禍の自宅でふたりきりで過ごす闘病生活が始まった―。

2021年に膵臓がんで58歳で亡くなった山本文緒(1962-2021)の闘病日記。ある日突然にがんと診断され、コロナ禍の自宅でふたりきりで過ごす闘病生活が始まった―。

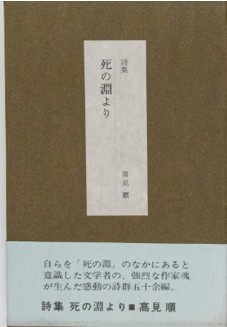

『詩集 死の淵より』['64年]『

『詩集 死の淵より』['64年]『 "最後の文士"と謳われた高見順(1907-1965/58歳没)は、福井県知事が視察で三国を訪れた際に"夜伽"を務めた女性の子だったという出生に関わる暗い過去や、左翼からの転向体験を描いた『故旧忘れ得べき』で第1回芥川賞候補となった作家ですが、その高見順が食道がんの手術前後病床で記した詩63篇(文庫版)で、死に直面しながら自らの生を透徹した眼差しで見つめた詩集です。

"最後の文士"と謳われた高見順(1907-1965/58歳没)は、福井県知事が視察で三国を訪れた際に"夜伽"を務めた女性の子だったという出生に関わる暗い過去や、左翼からの転向体験を描いた『故旧忘れ得べき』で第1回芥川賞候補となった作家ですが、その高見順が食道がんの手術前後病床で記した詩63篇(文庫版)で、死に直面しながら自らの生を透徹した眼差しで見つめた詩集です。 1963(昭和38)年10月に食道がんと診断され、千葉大学附属病院に入院、すぐに手術を受け、11月に退院して自宅療養するものの、翌1964年6月、再度千葉大学附

1963(昭和38)年10月に食道がんと診断され、千葉大学附属病院に入院、すぐに手術を受け、11月に退院して自宅療養するものの、翌1964年6月、再度千葉大学附 属病院に入院し手術を受け、11月には千葉県稲毛の放射線医学総合研究所付属病院に入院・再手術、翌1965年3月に再々手術を受けましたが、8月17日同病院で亡くなっています(亡くなる直前の8月4日、自分と愛人との間にできた当時5歳の娘・小野田恭子を養女として入籍させ、それが後のタレント高見恭子(1959年生まれ)で、石川県知事・馳浩の妻。孫が北陸地方の知事の"愛人"ではなく、今度は"正妻"になったわけか。'22年5月に「クイズ!脳ベルSHOW」(BSフジ)に出ていた。その時点で63歳だから、父親の亡くなった年齢をすでに5歳上回っていたことになる)。

属病院に入院し手術を受け、11月には千葉県稲毛の放射線医学総合研究所付属病院に入院・再手術、翌1965年3月に再々手術を受けましたが、8月17日同病院で亡くなっています(亡くなる直前の8月4日、自分と愛人との間にできた当時5歳の娘・小野田恭子を養女として入籍させ、それが後のタレント高見恭子(1959年生まれ)で、石川県知事・馳浩の妻。孫が北陸地方の知事の"愛人"ではなく、今度は"正妻"になったわけか。'22年5月に「クイズ!脳ベルSHOW」(BSフジ)に出ていた。その時点で63歳だから、父親の亡くなった年齢をすでに5歳上回っていたことになる)。

川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。

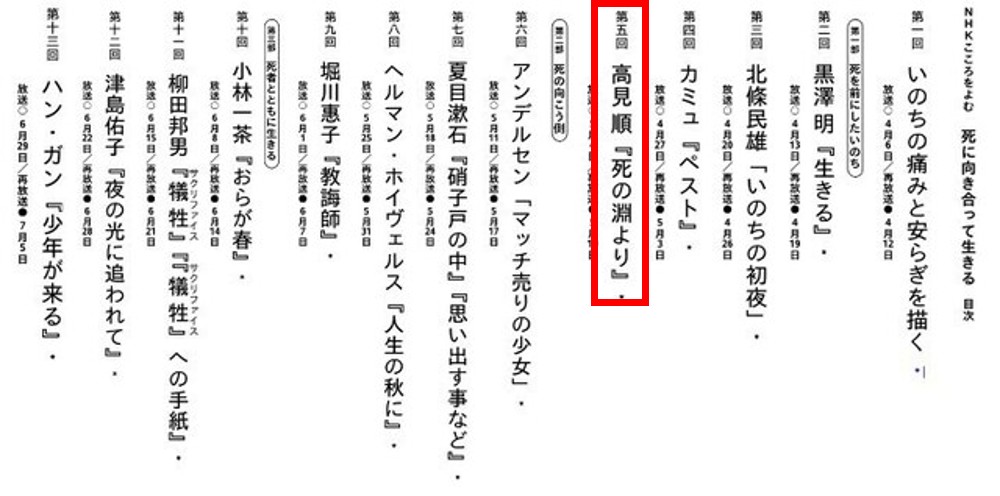

川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。 「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。

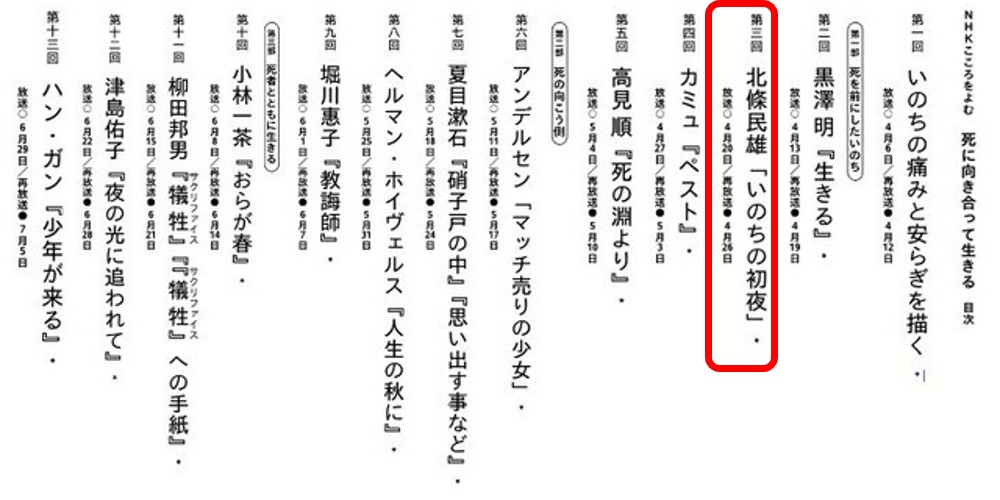

「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。