「●小津安二郎」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2308】 貴田 庄 『小津安二郎と映画術』

「●笠 智衆 出演作品」の インデックッスへ 「●小津 安二郎 監督作品」の インデックッスへ

小津の映画に対する姿勢や、小津を師と仰いだ笠智衆の気持ちが伝わって来て良かった。

2025.3.30 蓼科親湯温泉にて

笠智衆(1904-1993/享年88)のことを、生涯を通じて"大根役者"だったという人もいますが、確かにそういう見方も成り立つような気もします。その"大根"を逆手に取ったのが小津安二郎監督だったのかも。"演技派"などという言葉とは縁のない、素朴で味わいのある人間像を笠智衆という役者から引き出し、世間をして彼のことを"偉大なる大根役者"と言わしめたのは、ある意味、小津の戦略が功を奏した結果であったようにも思います。

本書はその笠智衆が小津安二郎の思い出を"書き下ろし"ならぬ"語り下ろしたもので、笠智衆が亡くなる2年前に刊行され、'07年に文庫化されています。笠智衆自身によるあとがきがありますが、本が出来上がるまで1年近くかかったとありますから、編集者は粘り強く、笠智衆の後半生の住み家のあった大船に通ったことになります。

本書はその笠智衆が小津安二郎の思い出を"書き下ろし"ならぬ"語り下ろしたもので、笠智衆が亡くなる2年前に刊行され、'07年に文庫化されています。笠智衆自身によるあとがきがありますが、本が出来上がるまで1年近くかかったとありますから、編集者は粘り強く、笠智衆の後半生の住み家のあった大船に通ったことになります。

笠智衆はそのあとがきで、自分は台詞以外のことを喋るのは不得手で、編集者は苦労したのではないかというようなことを述べていますが、一度、NHKのフィルムアーカイブか何かで笠智衆のインタビューがあったのを観た時は、本書にもある、笠智衆が小津安二郎に重用され始めた頃、松竹の城戸四郎社長に「君は小津くんに可愛がられておかしなことになってるね」と言われたのが、山田洋次監督の「家族」('70年)に出た時は、同じ城戸社長に、「良かったよ」と言われたという話(この時初めて城戸社長から褒められたとのこと)と全く同じを、映画の台詞を話すような笠智衆独特のトーンで話していました。

撮影:蛭田有一氏

こちらが「この人、もしかして"大根"じゃないかな」と思ったりする前に、自らが、自分は演技が下手で、小津安二郎監督から最もダメを出された俳優であると言っており、そうした話が何度も出てくるので、却って愛着を持ってしまうというか...。因みに、笠智衆にとっての「憧れの一発OK組」は新劇の俳優に多かったらしく、その代表格は杉村春子だったそうです(確かに抜群に上手かったと思う)。男優では佐分利信が一番で、NGが多かったのは、佐野周二、三井弘次、佐田啓二だったけれども、何れも小津先生と親しかったから先生が言いやすかったのだろうと。それに対し、自分はそれほど先生とは親しくなかったので、単にダメだったのだろうと、とことん謙虚。ここまで謙虚だと、"大根"じゃないかと思っても貶せなくなり、その内、実は本当は"上手い"ということにるのかなと思ったりもするから不思議です。

小津映画の撮影に纏わる話も興味深く、「若き日」('29年)では、赤倉のロケでスキー場に1週間ほど行ったが、出番が殆ど無くて、スキーだけ上手くなって帰ってきたとのこと、スキー初心者だったのが、1週間の撮影が終わって帰る頃にはスキーの腕前も上達し、山の上から駅まで滑って帰ったとのことです。

小津映画の撮影に纏わる話も興味深く、「若き日」('29年)では、赤倉のロケでスキー場に1週間ほど行ったが、出番が殆ど無くて、スキーだけ上手くなって帰ってきたとのこと、スキー初心者だったのが、1週間の撮影が終わって帰る頃にはスキーの腕前も上達し、山の上から駅まで滑って帰ったとのことです。

笠智衆(当時25歳) in 「学生ロマンス 若き日」('29年)

「生まれてはみたけれど」('32年)にも16ミリを映写する役でちょっとだけ出ていますが、NHKで放送されたものでは、自分の出演場面に「笠智衆」と出て、却って恥ずかしかったというのが可笑しいです(実際の映画では、タイトルロールに出てくる16名の出演者名の中に笠智衆の名は無く、ノンクレジット出演だった)。

「生まれてはみたけれど」('32年)にも16ミリを映写する役でちょっとだけ出ていますが、NHKで放送されたものでは、自分の出演場面に「笠智衆」と出て、却って恥ずかしかったというのが可笑しいです(実際の映画では、タイトルロールに出てくる16名の出演者名の中に笠智衆の名は無く、ノンクレジット出演だった)。

「大人の見る繪本 生れてはみたけれど」('32年)

初めて主役を演じたのは「父ありき」('42年)で、笠智衆の長男・徹氏による文庫あとがきによれば、本書の中にある「私の代表作は『東京物語』です」という言葉は笠智衆の晩年の心境で、実はずーっとこの「父ありき」が好きだったようです(大部屋俳優の時期が長かっただけに、初主演作にはそれだけ思い入れがあったのかも)。

初めて主役を演じたのは「父ありき」('42年)で、笠智衆の長男・徹氏による文庫あとがきによれば、本書の中にある「私の代表作は『東京物語』です」という言葉は笠智衆の晩年の心境で、実はずーっとこの「父ありき」が好きだったようです(大部屋俳優の時期が長かっただけに、初主演作にはそれだけ思い入れがあったのかも)。

「父ありき」('42年)

小津安二郎の演出に対して「先生、それは出来ません」と答えた唯一のケースが、「晩春」('49年)のラストでの〈慟哭シーン〉だったことはよく知られていますが、主人公の笠智衆は、娘・原節子を嫁にやった日の夜、一人自宅でリンゴの皮を剥き、そこで<慟哭する>というのが小津監督の要求で、その時は、そこで<慟哭する>のは"なんぼ考えてもおかしい"と思ってそう言ったようですが、今考えるとやるべきだった、監督の言ったことはどんなことでもやるのが俳優の仕事だと言っているのが興味深いです(批評家に「眠っているみたいだ」と評されて憤りを感じたといったことも関係しているのか)。

小津安二郎の演出に対して「先生、それは出来ません」と答えた唯一のケースが、「晩春」('49年)のラストでの〈慟哭シーン〉だったことはよく知られていますが、主人公の笠智衆は、娘・原節子を嫁にやった日の夜、一人自宅でリンゴの皮を剥き、そこで<慟哭する>というのが小津監督の要求で、その時は、そこで<慟哭する>のは"なんぼ考えてもおかしい"と思ってそう言ったようですが、今考えるとやるべきだった、監督の言ったことはどんなことでもやるのが俳優の仕事だと言っているのが興味深いです(批評家に「眠っているみたいだ」と評されて憤りを感じたといったことも関係しているのか)。

「晩春」('49年)

また、その「晩春」では、小料理屋でビールを飲むシーンで、本物のビールを飲んでしまい顔が真っ赤になって撮影が中断したというのも面白いです。それ以降、ビールを飲むシーンでは、笠智衆だけ麦茶を飲んでいるそうです(日本酒を飲むシーンは水を飲んでいたのか。本書によれば、中村伸郎が酒が好きで、そのため小津は本物の酒を用意したそうな。東野英治郎については、演技が上手いとは書いてあるが、本当に酔っぱらっていたとは書いてない。「秋刀魚の味」('62年)の笠智衆、中村伸郎、東野英治郎が一緒に酒を飲むシーンを観直してみたくなった)。

また、その「晩春」では、小料理屋でビールを飲むシーンで、本物のビールを飲んでしまい顔が真っ赤になって撮影が中断したというのも面白いです。それ以降、ビールを飲むシーンでは、笠智衆だけ麦茶を飲んでいるそうです(日本酒を飲むシーンは水を飲んでいたのか。本書によれば、中村伸郎が酒が好きで、そのため小津は本物の酒を用意したそうな。東野英治郎については、演技が上手いとは書いてあるが、本当に酔っぱらっていたとは書いてない。「秋刀魚の味」('62年)の笠智衆、中村伸郎、東野英治郎が一緒に酒を飲むシーンを観直してみたくなった)。

「秋刀魚の味」('62年)

舞台裏の話も面白いですが、そうした話を通して、小津安二郎の映画づくりや俳優に対する姿勢が窺えるとともに、その小津を師と仰いだ笠智衆の気持ちなどが伝わって来て、なかなか良かったです。編集者の力なのか、笠智衆がそもそも語りが上手(ヘタウマ?)なのかよく判りませんが、NHK(?)の過去のインタビュー映像をちらったと観た感じでは、意外と後者のような気もします(笠智衆のインタビューは、本書の中でこの映画に出られたのも小津先生のお蔭と笠智衆が述べている、ヴィム・ヴェンダース監督のドキュメンタリー映画「東京画(Tokyo-Ga)」('85年)の中でも観ることが可能) 。

Wenders and Chisyu Ryu from "TOKYO-GA(東京画)"

「東京画」●制作年:1985年●製作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ヴィム・ヴェンダース●製作:クリス・ジーヴァニッヒ●撮影:エド・ラッハマン●音楽:ローリー・ペッチガンド●時間:93分●出演:ヴィム・ヴェンダース(ナレーション)/笠智衆/ヴェルナー・ヘルツォーク/厚田雄春●公開:1989/06●配給:フランス映画社(評価:★★★☆)

「東京画」●制作年:1985年●製作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ヴィム・ヴェンダース●製作:クリス・ジーヴァニッヒ●撮影:エド・ラッハマン●音楽:ローリー・ペッチガンド●時間:93分●出演:ヴィム・ヴェンダース(ナレーション)/笠智衆/ヴェルナー・ヘルツォーク/厚田雄春●公開:1989/06●配給:フランス映画社(評価:★★★☆)

【2007年文庫化[朝日文庫(『小津安二郎先生の思い出』』)]】

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

黒澤明(1910-98)が自ら選んだ100本の映画作品にコメントしたものを、黒澤明の長女である著者が集めた、本書のオリジナル「黒澤明が選んだ100本の映画」は、黒澤明が亡くなった翌年の'99年の「文藝春秋」4月号に掲載され、同年に単行本化された『夢は天才である』('99年/文藝春秋)に収録され、更に『文藝別冊 黒澤明―生誕100年総特集』('10年/KAWADE夢ムック)にも再録されています。

黒澤明(1910-98)が自ら選んだ100本の映画作品にコメントしたものを、黒澤明の長女である著者が集めた、本書のオリジナル「黒澤明が選んだ100本の映画」は、黒澤明が亡くなった翌年の'99年の「文藝春秋」4月号に掲載され、同年に単行本化された『夢は天才である』('99年/文藝春秋)に収録され、更に『文藝別冊 黒澤明―生誕100年総特集』('10年/KAWADE夢ムック)にも再録されています。

石垣幸二氏

石垣幸二氏  沼津深海水族館

沼津深海水族館

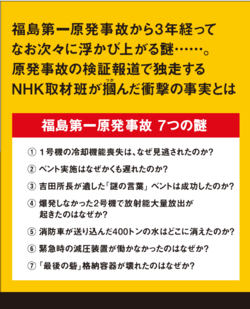

NHKスペシャルのメルトダウンシリーズとして5つの番組を放送してきた取材班が、取材の過程で新たな証言等を得ることで、それまでわかった気でいた事実関係の確度が怪しくなり、新たな謎として立ちはだかってきたとして、その主だったものを7つ取り上げて、章ごとに検証と考察を行っています。

NHKスペシャルのメルトダウンシリーズとして5つの番組を放送してきた取材班が、取材の過程で新たな証言等を得ることで、それまでわかった気でいた事実関係の確度が怪しくなり、新たな謎として立ちはだかってきたとして、その主だったものを7つ取り上げて、章ごとに検証と考察を行っています。 第4章では、なぜ爆発しなかった2号機で大量の放射性物質の放出があったのか、第5章では、3号機への消防車の注水がなぜメルトダウンを防ぐ役割を果たせなかったのか、消防車が送り込んだ400トンの水はどこに消えたのか、第6章では、2号機のSR弁と呼ばれる緊急時の減圧装置がなぜ動かなかったのかについて、そして最終第7章では、「最後の砦」とされていた格納容器が壊れたのはなぜか、原発内部の最新の調査結果にメスを入れています。

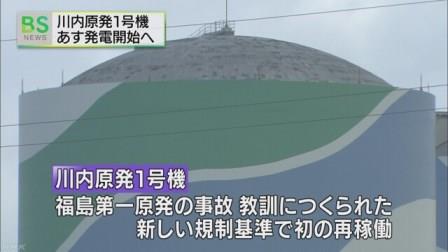

第4章では、なぜ爆発しなかった2号機で大量の放射性物質の放出があったのか、第5章では、3号機への消防車の注水がなぜメルトダウンを防ぐ役割を果たせなかったのか、消防車が送り込んだ400トンの水はどこに消えたのか、第6章では、2号機のSR弁と呼ばれる緊急時の減圧装置がなぜ動かなかったのかについて、そして最終第7章では、「最後の砦」とされていた格納容器が壊れたのはなぜか、原発内部の最新の調査結果にメスを入れています。 国内の原発としては1年11か月ぶりに再稼働した鹿児島県の川内原発1号機〔NHKニュースウェブ・2015(平成27)年8月13日〕

国内の原発としては1年11か月ぶりに再稼働した鹿児島県の川内原発1号機〔NHKニュースウェブ・2015(平成27)年8月13日〕

芥川賞の第1回から今日まで(第152回まで)の全ての選評を読み直して振り返ったもので、文春新書らしい企画的内容ですが、著者は読売新聞の文化記者です。因みに、最近話題になった人気芸人の又吉直樹氏の『

芥川賞の第1回から今日まで(第152回まで)の全ての選評を読み直して振り返ったもので、文春新書らしい企画的内容ですが、著者は読売新聞の文化記者です。因みに、最近話題になった人気芸人の又吉直樹氏の『 その又吉直樹氏が敬愛するという太宰治が落選して激昂したという有名なエピソードから始まって、選考の流れというか緊迫した雰囲気のようなものが伝わるものとなっています。実際、選考委員はその折々で真剣に選考に取り組んできたのでしょうが、どういった人がその時の選考委員を務めているかによって、結構、選ばれる側に運不運があるという印象を受けました。

その又吉直樹氏が敬愛するという太宰治が落選して激昂したという有名なエピソードから始まって、選考の流れというか緊迫した雰囲気のようなものが伝わるものとなっています。実際、選考委員はその折々で真剣に選考に取り組んできたのでしょうが、どういった人がその時の選考委員を務めているかによって、結構、選ばれる側に運不運があるという印象を受けました。 「第三の新人」と呼ばれる作家が、安倍公房

「第三の新人」と呼ばれる作家が、安倍公房 と石原慎太郎、大江健三郎、開高健という戦後のスターに挟まれて芥川賞をなかなかとれず、吉行淳之介などは「今回は安岡・吉行の二作受賞で間違いない」との予想が出回って賞金をアテにして飲み歩いていたら、受賞者は五味康佑・松本清張だったという話などもちょっと面白かったです。

と石原慎太郎、大江健三郎、開高健という戦後のスターに挟まれて芥川賞をなかなかとれず、吉行淳之介などは「今回は安岡・吉行の二作受賞で間違いない」との予想が出回って賞金をアテにして飲み歩いていたら、受賞者は五味康佑・松本清張だったという話などもちょっと面白かったです。 吉村昭がいったんは宇野鴻一郎とのダブル受賞との連絡を受けながら、それが実は連絡の手違いで、最終的には宇野鴻一郎だけが受賞で、吉村昭は結局4回芥川賞の候補になりながらとれなかったわけですが、これについて、吉村昭が後に「落ちてくれた」と言い、「もし受賞していたら、全然違う作家になっていたと思います」と発言しているのも興味深いです。吉村昭は落ちたことを契機に記録文学に転じた作家で、それ以前の作品は「

吉村昭がいったんは宇野鴻一郎とのダブル受賞との連絡を受けながら、それが実は連絡の手違いで、最終的には宇野鴻一郎だけが受賞で、吉村昭は結局4回芥川賞の候補になりながらとれなかったわけですが、これについて、吉村昭が後に「落ちてくれた」と言い、「もし受賞していたら、全然違う作家になっていたと思います」と発言しているのも興味深いです。吉村昭は落ちたことを契機に記録文学に転じた作家で、それ以前の作品は「 本書では、太宰治、吉村昭の他に村上春樹も「賞をとらなくて良かった」作家ではないかとしており、村上春樹氏自身も、今は、芥川賞作家と肩書に縛られなくて良かったと考えているようです。その村上春樹の「風の歌を聴け」が芥川賞候補になるも選ばれなかった際の選評も書かれていますが、この分析については、本書でも紹介されている市川真人氏の『

本書では、太宰治、吉村昭の他に村上春樹も「賞をとらなくて良かった」作家ではないかとしており、村上春樹氏自身も、今は、芥川賞作家と肩書に縛られなくて良かったと考えているようです。その村上春樹の「風の歌を聴け」が芥川賞候補になるも選ばれなかった際の選評も書かれていますが、この分析については、本書でも紹介されている市川真人氏の『 田中康夫氏が「若者でバカ者でよそ者」を新人の条件として挙げたのを、高橋源一郎氏が「うまいこと言う」と言ったとのことですが、確かに言い得ているかも(2人とも芥川賞はとっていない)。本書の著者の場合は、「顰蹙」という言葉を芥川賞のキーワードとして捉えており(それにしては大人しい作品が受賞することもあるが)、その言葉を最も端的に象徴するのが、選考委員の間で毀誉褒貶が激しかった石原慎太郎氏の「太陽の季節」であり、この人は選考委員になってからも歯に衣を着せぬ辛口発言を結構していて、やっぱり芥川賞を語る上では欠かせない人物なのだろなあ。村上龍氏の「限りなく透明に近いブルー」などもそれに当て嵌まるわけで、また村上龍氏も芥川賞選考委員として個性的な発言をしていますが、石原慎太郎氏の芥川賞受賞を社会的ニュースに高めた功績は、やはり大きいものがあると言えるかも(功績ばかりでなく、川端康成が危惧したような受賞が最終目的化するというで面もあり、"功罪"と言うべきか。別に石原氏が悪いわけでもなんでもないが)。

田中康夫氏が「若者でバカ者でよそ者」を新人の条件として挙げたのを、高橋源一郎氏が「うまいこと言う」と言ったとのことですが、確かに言い得ているかも(2人とも芥川賞はとっていない)。本書の著者の場合は、「顰蹙」という言葉を芥川賞のキーワードとして捉えており(それにしては大人しい作品が受賞することもあるが)、その言葉を最も端的に象徴するのが、選考委員の間で毀誉褒貶が激しかった石原慎太郎氏の「太陽の季節」であり、この人は選考委員になってからも歯に衣を着せぬ辛口発言を結構していて、やっぱり芥川賞を語る上では欠かせない人物なのだろなあ。村上龍氏の「限りなく透明に近いブルー」などもそれに当て嵌まるわけで、また村上龍氏も芥川賞選考委員として個性的な発言をしていますが、石原慎太郎氏の芥川賞受賞を社会的ニュースに高めた功績は、やはり大きいものがあると言えるかも(功績ばかりでなく、川端康成が危惧したような受賞が最終目的化するというで面もあり、"功罪"と言うべきか。別に石原氏が悪いわけでもなんでもないが)。

黒澤明(1910-1998/享年88)の長女である著者が、『黒澤明の食卓』('01年/小学館文庫)、『パパ、黒澤明』('00年/文藝春秋、'04年/文春文庫)に続いて、父の没後6年目を経て刊行した3冊目の"黒澤本"で、「選択する」「反抗する」「感じる」「食べる」「着る」「倒れる」など24の動詞を枕として父・黒澤明に纏わる思い出がエッセイ風に綴られています。

黒澤明(1910-1998/享年88)の長女である著者が、『黒澤明の食卓』('01年/小学館文庫)、『パパ、黒澤明』('00年/文藝春秋、'04年/文春文庫)に続いて、父の没後6年目を経て刊行した3冊目の"黒澤本"で、「選択する」「反抗する」「感じる」「食べる」「着る」「倒れる」など24の動詞を枕として父・黒澤明に纏わる思い出がエッセイ風に綴られています。

著者が最初にアシスタントとして衣装に関わった「夢」は(衣装の主担当はワダエミ)、黒澤明80歳の時の作品で、「影武者」('80年)、「乱」('85年)とタイプ的にはがらっと変わった作品で比較するのは難しいですが、初めて観た時はそうでもなかったけれど、今観るとそれらよりは面白いように思います。80歳の黒澤明が少年時代からそれまでに自分の見た夢を、見た順に、「日照り雨」「桃畑」「雪あらし」「トンネル」「鴉」「赤冨

著者が最初にアシスタントとして衣装に関わった「夢」は(衣装の主担当はワダエミ)、黒澤明80歳の時の作品で、「影武者」('80年)、「乱」('85年)とタイプ的にはがらっと変わった作品で比較するのは難しいですが、初めて観た時はそうでもなかったけれど、今観るとそれらよりは面白いように思います。80歳の黒澤明が少年時代からそれまでに自分の見た夢を、見た順に、「日照り雨」「桃畑」「雪あらし」「トンネル」「鴉」「赤冨 士」「鬼哭」「水車のある村」の8つのエピソードとして描いたオムニバス形式で、オムニバス映画というのは個々のエピソードが時間と共に弱い印象となる弱点も孕んでいる一方で(「赤ひげ」('65年)などもオムニバスの類だが)、観直して観るとまた最初に観た時と違った印

士」「鬼哭」「水車のある村」の8つのエピソードとして描いたオムニバス形式で、オムニバス映画というのは個々のエピソードが時間と共に弱い印象となる弱点も孕んでいる一方で(「赤ひげ」('65年)などもオムニバスの類だが)、観直して観るとまた最初に観た時と違った印 象が残るエピソードがあったりするのが面白いです(小説で言うアンソロジーのようなものか)。個人的には、前半の少年期の夢が良かったように思われ、後になるほどメッセージ性が見え隠れし、やや後半に教訓めいた話が多かったように思われました。全体として絵画的であるとともに、幾つかのエピソードに非常に土俗的なものを感じましたが、最初の"狐の嫁入り"をモチーフとした「日照り雨」は、これを見た時に丁度『聊齋志異』を読んだところで、「狐に騙される」というのは日本だけの話ではないんだよなあみたいな印象が、観ながらどこかにあったのを記憶しています。

象が残るエピソードがあったりするのが面白いです(小説で言うアンソロジーのようなものか)。個人的には、前半の少年期の夢が良かったように思われ、後になるほどメッセージ性が見え隠れし、やや後半に教訓めいた話が多かったように思われました。全体として絵画的であるとともに、幾つかのエピソードに非常に土俗的なものを感じましたが、最初の"狐の嫁入り"をモチーフとした「日照り雨」は、これを見た時に丁度『聊齋志異』を読んだところで、「狐に騙される」というのは日本だけの話ではないんだよなあみたいな印象が、観ながらどこかにあったのを記憶しています。

第5話「鴉」(マーティン・スコセッシ(ゴッホ))/第8話「水車のある村」笠智衆(老人)

第5話「鴉」(マーティン・スコセッシ(ゴッホ))/第8話「水車のある村」笠智衆(老人)

本・アメリカ●監督・脚本:黒澤明●製作総指揮:スティ

本・アメリカ●監督・脚本:黒澤明●製作総指揮:スティ ーヴン・スピルバーグ●製作:黒澤久雄/井上芳男●製作会社:黒澤プロ●撮影:斎藤孝雄/上田正治●音楽:池辺晋一郎●時間:119分●出演:寺尾聰/中野聡彦/倍賞美津子/伊崎充則/建みさと/鈴木美恵/原田美枝子/油井昌由樹/頭師佳孝/山下哲生

ーヴン・スピルバーグ●製作:黒澤久雄/井上芳男●製作会社:黒澤プロ●撮影:斎藤孝雄/上田正治●音楽:池辺晋一郎●時間:119分●出演:寺尾聰/中野聡彦/倍賞美津子/伊崎充則/建みさと/鈴木美恵/原田美枝子/油井昌由樹/頭師佳孝/山下哲生

/いかりや長介/笠智衆/常田富士男/木田三千雄/本間文子/東郷晴子/七尾伶子/外野村晋/東静子/夏木順平/加藤茂雄/門脇三郎/川口節子/音羽久米子/牧よし子/堺左千夫●公開:1990/05●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

/いかりや長介/笠智衆/常田富士男/木田三千雄/本間文子/東郷晴子/七尾伶子/外野村晋/東静子/夏木順平/加藤茂雄/門脇三郎/川口節子/音羽久米子/牧よし子/堺左千夫●公開:1990/05●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

死刑判決を受けて上訴中だった元暴力団組員の後藤良次被告人が、本書の著者である雑誌「新潮45」の編集長を介して、自分が関与した複数事件(殺人2件と死体遺棄1件)の上申書を提出したことにより、後藤が「先生」と慕っていた不動産ブローカーが3件の殺人事件の首謀者として告発された、所謂「上申書殺人事件」のドキュメント。雑誌「新潮45」が2005年に報じたことによって世間から大きく注目されるようになり、2007年に単行本化され、2009年に文庫化、文庫では、「先生」が関与した1つの殺人事件が刑事事件化し、この不動産ブローカーに無期懲役の判決が下ったというその後の経緯が書き加えられています(ここで初めて、三上静雄という「先生」の本名が明かされている)。

死刑判決を受けて上訴中だった元暴力団組員の後藤良次被告人が、本書の著者である雑誌「新潮45」の編集長を介して、自分が関与した複数事件(殺人2件と死体遺棄1件)の上申書を提出したことにより、後藤が「先生」と慕っていた不動産ブローカーが3件の殺人事件の首謀者として告発された、所謂「上申書殺人事件」のドキュメント。雑誌「新潮45」が2005年に報じたことによって世間から大きく注目されるようになり、2007年に単行本化され、2009年に文庫化、文庫では、「先生」が関与した1つの殺人事件が刑事事件化し、この不動産ブローカーに無期懲役の判決が下ったというその後の経緯が書き加えられています(ここで初めて、三上静雄という「先生」の本名が明かされている)。 死刑囚である元ヤクザの後藤が、自らの死刑判決がますます揺るぎないものになるかもしれないのに隠された犯罪を明るみに出すのは、自分を裏切った「先生」に対する復讐であり、自らの減刑に一縷の望みを懸けるよりも、のうのうと娑婆で生き続けている「先生」への復讐を遂げなければ、死んでも死にきれないという気持ちなのでしょう。著者の接見によれば、三上を死刑に追い込めなかったのは残念だったが、二度と社会に出られない状況に追いやったことで、一定の満足感は得ているようです(後藤本人は現在、死刑確定囚としての再審請求中)。

死刑囚である元ヤクザの後藤が、自らの死刑判決がますます揺るぎないものになるかもしれないのに隠された犯罪を明るみに出すのは、自分を裏切った「先生」に対する復讐であり、自らの減刑に一縷の望みを懸けるよりも、のうのうと娑婆で生き続けている「先生」への復讐を遂げなければ、死んでも死にきれないという気持ちなのでしょう。著者の接見によれば、三上を死刑に追い込めなかったのは残念だったが、二度と社会に出られない状況に追いやったことで、一定の満足感は得ているようです(後藤本人は現在、死刑確定囚としての再審請求中)。

本作は2013年に映画化されました。スクープ雑誌「明潮24」に、東京拘置所に収監中の死刑囚・須藤(ピエール瀧)から手紙が届き、記者の藤井(山田孝之)は上司から須藤に面会して話を聞いて来るように命じられる―。白石和彌監督によるこの映画化作品「凶悪」の方は、後藤(映画内では"須藤")をピエール瀧が、三上(映画内では"木村")をリリー・フランキーが演じましたが、元々俳優が出自ではなかった2人を主役に配したことで逆にドキュメンタリー感が出て、配役で半分は成功が決まったようなものだったかも(と言ってもこの2人だからこそ、のことだが)。ピエール瀧、リリー・フランキーと日本アカデミー優秀助

本作は2013年に映画化されました。スクープ雑誌「明潮24」に、東京拘置所に収監中の死刑囚・須藤(ピエール瀧)から手紙が届き、記者の藤井(山田孝之)は上司から須藤に面会して話を聞いて来るように命じられる―。白石和彌監督によるこの映画化作品「凶悪」の方は、後藤(映画内では"須藤")をピエール瀧が、三上(映画内では"木村")をリリー・フランキーが演じましたが、元々俳優が出自ではなかった2人を主役に配したことで逆にドキュメンタリー感が出て、配役で半分は成功が決まったようなものだったかも(と言ってもこの2人だからこそ、のことだが)。ピエール瀧、リリー・フランキーと日本アカデミー優秀助 演男優賞を受賞、リリー・フランキーは、本作品の翌週に公開された是枝裕和監督の「

演男優賞を受賞、リリー・フランキーは、本作品の翌週に公開された是枝裕和監督の「 個人的には、2人の演技は悪くないと思いましたが、記者の家族とか上司の女性など原作では描かれていない人物が出てきて、それなりにサイドストーリーを成しているのが却って邪魔に感じられました。映画では、ピエール瀧(須藤)とリリー・フランキー(木村)が拮抗していますが、この事件の怖さは、文庫版の終わりの方にそれぞれ写真がある、どう見てもヤクザにしか見えない後藤よりも、ごく普通のどこにでもいそうな初老の男性にしか見えない三上の方にあるのでしょう。記者の周辺人物を描く余裕があれば、それよりも、三上(映画内では"木村")の方をじっくり描いて欲しかった気がします。

個人的には、2人の演技は悪くないと思いましたが、記者の家族とか上司の女性など原作では描かれていない人物が出てきて、それなりにサイドストーリーを成しているのが却って邪魔に感じられました。映画では、ピエール瀧(須藤)とリリー・フランキー(木村)が拮抗していますが、この事件の怖さは、文庫版の終わりの方にそれぞれ写真がある、どう見てもヤクザにしか見えない後藤よりも、ごく普通のどこにでもいそうな初老の男性にしか見えない三上の方にあるのでしょう。記者の周辺人物を描く余裕があれば、それよりも、三上(映画内では"木村")の方をじっくり描いて欲しかった気がします。 映画では"木村"はシリアルキラーであるとともにサイコパス的な残忍さも持っているような描かれ方で、殺人を楽しんでいるような印象さえ受けますが、原作で著者は、三上の最初の殺人は衝動的なものであり、その結果に自分でもパニくって、後藤に後の処理を頼んだところ上手くいったので、それで他人の土地資産を搾取するために後藤を手先に使うようになったというのが実態のようです。

映画では"木村"はシリアルキラーであるとともにサイコパス的な残忍さも持っているような描かれ方で、殺人を楽しんでいるような印象さえ受けますが、原作で著者は、三上の最初の殺人は衝動的なものであり、その結果に自分でもパニくって、後藤に後の処理を頼んだところ上手くいったので、それで他人の土地資産を搾取するために後藤を手先に使うようになったというのが実態のようです。 映画では、ラストで記者に対して"木村"が、自分が死刑にならず無期懲役で済んだことについて勝ち誇ったような挑発的態度を取る場面がありましたが、これは先に述べたように、間違いなく多重殺人の計画犯であり首謀者でありながら、その罰が無期懲役で済んでいることに対して観客が感じる理不尽さをひっくり返して代弁しているような映画的な設定乃至は人物造型であり、実際の三上は、控訴していることからも窺えるように、どうすれば"娑婆"に戻れるかを依然として模索し、犯した罪については最後までシラを切り通すタイプではないかという気がします。

映画では、ラストで記者に対して"木村"が、自分が死刑にならず無期懲役で済んだことについて勝ち誇ったような挑発的態度を取る場面がありましたが、これは先に述べたように、間違いなく多重殺人の計画犯であり首謀者でありながら、その罰が無期懲役で済んでいることに対して観客が感じる理不尽さをひっくり返して代弁しているような映画的な設定乃至は人物造型であり、実際の三上は、控訴していることからも窺えるように、どうすれば"娑婆"に戻れるかを依然として模索し、犯した罪については最後までシラを切り通すタイプではないかという気がします。

「凶悪」●制作年:2013年●監督:白石和彌●製作:鳥羽乾二郎/ 十二村幹男/赤城聡/千葉善紀/永田芳弘/齋藤寛朗●脚本:高橋泉/白石和彌●撮影:今井孝博●音楽:安川午朗●原作:新潮45編集部編「凶悪―ある死刑囚の告発」●時間:128分●出

「凶悪」●制作年:2013年●監督:白石和彌●製作:鳥羽乾二郎/ 十二村幹男/赤城聡/千葉善紀/永田芳弘/齋藤寛朗●脚本:高橋泉/白石和彌●撮影:今井孝博●音楽:安川午朗●原作:新潮45編集部編「凶悪―ある死刑囚の告発」●時間:128分●出

演:山田孝之/ピエール瀧/リリー・フランキー/池脇千鶴/白川和子/吉村実子/小林且弥/斉藤悠/米村亮太郎/松岡依都美/ジジ・ぶぅ/村岡希美/外波山文明/廣末哲万/九十九一/原扶貴子●公開:2013/09●配給:日活(評価:★★★☆)

演:山田孝之/ピエール瀧/リリー・フランキー/池脇千鶴/白川和子/吉村実子/小林且弥/斉藤悠/米村亮太郎/松岡依都美/ジジ・ぶぅ/村岡希美/外波山文明/廣末哲万/九十九一/原扶貴子●公開:2013/09●配給:日活(評価:★★★☆)

ひとりの週刊誌記者が、殺人犯を捜し当て、警察の腐敗を暴いた...。埼玉県の桶川駅前で白昼起こった女子大生猪野詩織さん殺害事件。彼女の悲痛な「遺言」は、迷宮入りが囁かれる中、警察とマスコミにより歪められるかに見えた。だがその遺言を信じ、執念の取材を続けた記者が辿り着いた意外な事件の深層、警察の闇とは。「記者の教科書」と絶賛された、事件ノンフィクションの金字塔!日本ジャーナリスト会議(JCJ)大賞受賞作―(文庫版「BOOK」データベースより)(因みに著者は北関東連続幼女誘拐殺人事件(所謂「足利事件」所謂)の冤罪の可能性も早くから指摘していた)。

ひとりの週刊誌記者が、殺人犯を捜し当て、警察の腐敗を暴いた...。埼玉県の桶川駅前で白昼起こった女子大生猪野詩織さん殺害事件。彼女の悲痛な「遺言」は、迷宮入りが囁かれる中、警察とマスコミにより歪められるかに見えた。だがその遺言を信じ、執念の取材を続けた記者が辿り着いた意外な事件の深層、警察の闇とは。「記者の教科書」と絶賛された、事件ノンフィクションの金字塔!日本ジャーナリスト会議(JCJ)大賞受賞作―(文庫版「BOOK」データベースより)(因みに著者は北関東連続幼女誘拐殺人事件(所謂「足利事件」所謂)の冤罪の可能性も早くから指摘していた)。

一番凄まじいのは草森紳一(1938-2008/享年70)の話で、'08年に逝去した際は、2DKを覆い尽くした約3万冊の本の中で亡くなっているのが見つかったといい、やはり生前に本で床が抜ける経験をしており、その時の模様は自著『随筆 本が崩れる』('05年/文春新書)に書かれているとのことです(この本は、松岡正剛氏も「

一番凄まじいのは草森紳一(1938-2008/享年70)の話で、'08年に逝去した際は、2DKを覆い尽くした約3万冊の本の中で亡くなっているのが見つかったといい、やはり生前に本で床が抜ける経験をしており、その時の模様は自著『随筆 本が崩れる』('05年/文春新書)に書かれているとのことです(この本は、松岡正剛氏も「 2015年4月12日(日)付「朝日新聞」読書欄

2015年4月12日(日)付「朝日新聞」読書欄