「●海外文学・随筆など」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●ラテンアメリカ文学」 【1422】 フリオ・コルタサル『悪魔の涎・追い求める男』

「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ 「●日本の絵本」 インデックッスへ 「○現代日本の児童文学・日本の絵本 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

神は自分を褒めたたえてくれる人だけを天国に集める? 最後の一文をどう訳すか。

『幸福な王子―ワイルド童話全集 (新潮文庫)』(西村孝次:訳/表紙絵:南桂子)/『幸福の王子

』['06年/曽野綾子:訳(建石修志:画)]/『幸せな王子

』['06年/清川 あさみ(絵) (金原瑞人:訳)]/『幸福の王子

』['10年/原マスミ(抄訳・絵)]/Oscar Wilde

1888年、アイルランド出身の当時33歳の詩人だったオスカー・ワイルド(1854-1900)の最初の童話集『幸福な王子ほか』は、「幸福な王子」「ナイチンゲールとばらの花」「わがままな大男」「忠実な友達」「すばらしいロケット」の5編から成り、1891年刊行の第2童話集『ざくろの家』は、「若い王」「王女尾の誕生日」「漁師とその魂」「星の子」の4編から成るもので("ざくろ"は各編の共通モチーフとして出てくる)、西村孝次訳の新潮文庫版はこれら9編を網羅して所収いるため、ワイルドの童話集といえば「定番」ということになるかと思います。

1888年、アイルランド出身の当時33歳の詩人だったオスカー・ワイルド(1854-1900)の最初の童話集『幸福な王子ほか』は、「幸福な王子」「ナイチンゲールとばらの花」「わがままな大男」「忠実な友達」「すばらしいロケット」の5編から成り、1891年刊行の第2童話集『ざくろの家』は、「若い王」「王女尾の誕生日」「漁師とその魂」「星の子」の4編から成るもので("ざくろ"は各編の共通モチーフとして出てくる)、西村孝次訳の新潮文庫版はこれら9編を網羅して所収いるため、ワイルドの童話集といえば「定番」ということになるかと思います。

The Happy Prince by AnyaStone

訳者は当初から童話集という言い方をしていて、新潮文庫の改版版もカバータイトルは『幸福な王子』ですが、扉をめくると括弧して「ワイルド童話全集」とあります。童話集という呼び方に異を唱えるわけではないですが、イコール児童文学というイメージが付き纏いがちで、そうなるとどうかなあと。作者のワイルド自身、幅広い年齢層に向けて書いたものであることを後に公言しており、一篇一篇に込められた寓意からみても、「大人の童話」という色合いが濃いように思います。

読み手によってそれぞれ好みの違いはあるかと思われ、「ナイチンゲールとばらの花」なども知られている方の話だと思ひますが、やはり一番有名なのは表題作の「幸福な王子」であり、その出来栄えにおいても他から抜きんでているように思います。これ読むと、ワイルドはいろいろあった人生でしたが、純粋なキリスト者であったような気がします(テクニックだけでこうした作品はそう書けないのでは。因みに、第2童話集『ざくろの家』発表年は『ドリアン・グレイの肖像』と同年)。

この作品のラストで、神さまから「町じゅうでいちばん貴いものをふたつ持ってきなさい」と言われた天使が、王子像の鉛の心臓と死んだツバメを神のもとへ届けると、「おまえの選択は正しかった」と神さまは言って、更に神の、「天国のわたしの庭で、この小鳥が永遠に歌いつづけるようにし、わたしの黄金の町で幸福な王子がわたしを賞めたたえるようにするつもりだから」(西村孝次訳)という言葉で物語は終わっていますが、「幸福な王子がわたしを賞めたたえるようにする」というのが何となく違和感がありました。しかしながら原文(下記)はそうなっている...。

"You have rightly chosen," said God, "for in my garden of Paradise

this little bird shall sing for evermore, and in my city of gold

the Happy Prince shall praise me."

これは、1993年に偕成社から刊行された、今村葦子訳、南塚直子絵の、児童向けにルビが振られている『幸せの王子』でも、「幸せの王子は、黄金の都で、我が名をたたえることになるだろう」となっています。

2006年バジリコから曽野綾子訳、建石修志挿画のものが刊行され、比較的オーソドックな訳調で、挿画についてもそれは言えるなあ(ヴィム・ヴェンダース監督の「ベルリン 天使の詩」という映画を思い出させる)と思って読んでいたら、最後の最後で、「私の天国の庭では、このつばめは永遠に歌い続けるだろうし、私の黄金の町で『幸福の王子』は、ずっと私と共にいるだろう」となっていました。

2006年バジリコから曽野綾子訳、建石修志挿画のものが刊行され、比較的オーソドックな訳調で、挿画についてもそれは言えるなあ(ヴィム・ヴェンダース監督の「ベルリン 天使の詩」という映画を思い出させる)と思って読んでいたら、最後の最後で、「私の天国の庭では、このつばめは永遠に歌い続けるだろうし、私の黄金の町で『幸福の王子』は、ずっと私と共にいるだろう」となっていました。

この部分について曽野氏はあとがきで、天国において神を賛美するということは、必ず神とともに永遠に生きることが前提となっており、「そこをはっきりさせないと、神は自分を褒めたたえてくれる人だけを天国に集めるのか、と思われてしまう。それゆえ、そこだけ本来の意味に重きをおくことにした」とのことです。

なるほどね、童話1つにしても、いろいろな訳者のものを読んでみるものだなあと。

因みに、同じ2006年にリトルモアより刊行された、気鋭の翻訳家の金原瑞人氏がコラージュ造形作家の清川あさみ氏と組んで作った絵本版の『幸せな王子』では、「つばめはこの天国の楽園にいてもらおう。ここで、いつまでもさえずってほしい。そして幸せな王子はこの黄金の街にいてもらおう。ここで、いつまでもわたしをたたえてほしい」となっており、曽野氏ほど"意訳"の領域には踏み込んでいないものの、「幸せな王子はこの黄金の街にいて」という部分で王子が神と共にいることを補足しており、しかも翻訳に原文と同じリズム感があって、この辺りはさすが金原氏という感じです(因みに、曽野綾子訳は2006年12月刊行で、金原瑞人訳はその少し前の2006年3月刊行)。

因みに、同じ2006年にリトルモアより刊行された、気鋭の翻訳家の金原瑞人氏がコラージュ造形作家の清川あさみ氏と組んで作った絵本版の『幸せな王子』では、「つばめはこの天国の楽園にいてもらおう。ここで、いつまでもさえずってほしい。そして幸せな王子はこの黄金の街にいてもらおう。ここで、いつまでもわたしをたたえてほしい」となっており、曽野氏ほど"意訳"の領域には踏み込んでいないものの、「幸せな王子はこの黄金の街にいて」という部分で王子が神と共にいることを補足しており、しかも翻訳に原文と同じリズム感があって、この辺りはさすが金原氏という感じです(因みに、曽野綾子訳は2006年12月刊行で、金原瑞人訳はその少し前の2006年3月刊行)。

また、絵本化された抄訳版では、イラストレーターでミュージシャンでもある原マスミ氏が絵を描き自身で抄訳もしている2010年刊行の『幸福の王子』(ブロンズ新社)があります。原氏としては絵本も抄訳も初挑戦だったとのことですが、王子が泣き落としでツバメにいろいろお願いし、ツバメが"べらんめえ口調"それに返答

また、絵本化された抄訳版では、イラストレーターでミュージシャンでもある原マスミ氏が絵を描き自身で抄訳もしている2010年刊行の『幸福の王子』(ブロンズ新社)があります。原氏としては絵本も抄訳も初挑戦だったとのことですが、王子が泣き落としでツバメにいろいろお願いし、ツバメが"べらんめえ口調"それに返答 するなど、親しみやすいものとなっています(原氏はそれまでの学級委員長的な王子像からの脱却を図った?)。また、原作では神様の命により天使(の一人)がそのもとに届けたのは炉に入れても溶けなかった王子の鉛の心臓であるのに対し、こちらは、バラバラになった王子の体全体を天使(たち)が神様のもとへ届け、神様は王子とツバメに新たな命を授け、「この永遠の楽園で、いつまでも、なかよくくらすがよい」と言ったとするなど、若干改変されています(但し、原作の趣旨を損なわない範囲内でのオリジナリティの発露―といったところか)。

するなど、親しみやすいものとなっています(原氏はそれまでの学級委員長的な王子像からの脱却を図った?)。また、原作では神様の命により天使(の一人)がそのもとに届けたのは炉に入れても溶けなかった王子の鉛の心臓であるのに対し、こちらは、バラバラになった王子の体全体を天使(たち)が神様のもとへ届け、神様は王子とツバメに新たな命を授け、「この永遠の楽園で、いつまでも、なかよくくらすがよい」と言ったとするなど、若干改変されています(但し、原作の趣旨を損なわない範囲内でのオリジナリティの発露―といったところか)。

Jean Marzollo

Jean Marzollo 「かくれんぼ絵本」とか「探し物系絵本」というのは「ウォーリーをさがせシリーズ」から「ポケモンをさがせ!」とか「アンパンマンをさがせ!」といったものまでいろいろあるようですが、ジーン・マルゾーロ(Jean Marzollo)の文章(文章と言っても何を探すかという簡単な問いのことだが)、ウォールター・ウィック(Walter Wick)の写真によるこれは、「かくれんぼ絵本」の中でも"コラージュ系"とでもいうべきものです。

「かくれんぼ絵本」とか「探し物系絵本」というのは「ウォーリーをさがせシリーズ」から「ポケモンをさがせ!」とか「アンパンマンをさがせ!」といったものまでいろいろあるようですが、ジーン・マルゾーロ(Jean Marzollo)の文章(文章と言っても何を探すかという簡単な問いのことだが)、ウォールター・ウィック(Walter Wick)の写真によるこれは、「かくれんぼ絵本」の中でも"コラージュ系"とでもいうべきものです。 原著"I Spy: A Book of Picture Riddles"の刊行は1991年で、個人的にはこうした類では最初に触れた本であり、また、同作者らのシリーズの中で最初に刊行されたのも本書です。それまで普通の絵本作家(文章専門)だったマルゾーロは、その後は通常の絵本原作者としての仕事をしながら、毎年のようにこのシリーズを出しています。

原著"I Spy: A Book of Picture Riddles"の刊行は1991年で、個人的にはこうした類では最初に触れた本であり、また、同作者らのシリーズの中で最初に刊行されたのも本書です。それまで普通の絵本作家(文章専門)だったマルゾーロは、その後は通常の絵本原作者としての仕事をしながら、毎年のようにこのシリーズを出しています。 「かくれんぼ絵本」系統のものはこのマルゾーロ&ウィックのコンビ以外の作者によるものも多く出されているようですが、"コラージュ系"乃至"写真系"はこのマルゾーロらのシリーズ以外はあまり見ないように思います。

「かくれんぼ絵本」系統のものはこのマルゾーロ&ウィックのコンビ以外の作者によるものも多く出されているようですが、"コラージュ系"乃至"写真系"はこのマルゾーロらのシリーズ以外はあまり見ないように思います。 「かくれんぼ絵本」の類の中ではかなりセンスがいい方ではないでしょうか。オブジェの1つ1つが、なにか普遍的な郷愁を醸すものとなっています。一見雑然とオブジェをばらまいた感じで、実は巧妙に計算され尽くしていたりもして、これ、実際にやってみると結構大人でも難しいです。

「かくれんぼ絵本」の類の中ではかなりセンスがいい方ではないでしょうか。オブジェの1つ1つが、なにか普遍的な郷愁を醸すものとなっています。一見雑然とオブジェをばらまいた感じで、実は巧妙に計算され尽くしていたりもして、これ、実際にやってみると結構大人でも難しいです。

表題作「夜間飛行」(Vol de nuit)は、郵便輸送のためのパイロットとして欧州南米間の飛行航路開拓などにも携わったアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(1900-1944)が、「南方郵便機」(1929)でデビューした2年後の1931年に発表したものです(因みに本名はアントワーヌ・マリー・ジャン=バティスト・ロジェ・ド・サン=テグジュペリ)。

表題作「夜間飛行」(Vol de nuit)は、郵便輸送のためのパイロットとして欧州南米間の飛行航路開拓などにも携わったアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(1900-1944)が、「南方郵便機」(1929)でデビューした2年後の1931年に発表したものです(因みに本名はアントワーヌ・マリー・ジャン=バティスト・ロジェ・ド・サン=テグジュペリ)。 アルゼンチンで郵便の速配のために夜間に飛行機を飛ばす人たちの物語であり、そのため、勇敢で孤独な飛行パイロットが主人公の作品だと思われているフシもありますが、天候の悪化によって生じた緊迫した各路線機の危機的状況を巡る群像劇的な構成となっています。そうした中、最強の暴風雨に遭遇するパタゴニア機の勇敢なパイロット、ファビアンも重要な位置を占めますが、圧倒的に物語の中心的な位置を占めているのは、パイロットではなく地上における支配人リヴィエールです。ファビアンも含め配下の操縦士や整備士、現場の管理者に指示を出す彼は、明らかにこの作品の主人公です。

アルゼンチンで郵便の速配のために夜間に飛行機を飛ばす人たちの物語であり、そのため、勇敢で孤独な飛行パイロットが主人公の作品だと思われているフシもありますが、天候の悪化によって生じた緊迫した各路線機の危機的状況を巡る群像劇的な構成となっています。そうした中、最強の暴風雨に遭遇するパタゴニア機の勇敢なパイロット、ファビアンも重要な位置を占めますが、圧倒的に物語の中心的な位置を占めているのは、パイロットではなく地上における支配人リヴィエールです。ファビアンも含め配下の操縦士や整備士、現場の管理者に指示を出す彼は、明らかにこの作品の主人公です。 リヴィエールは、危険な飛行に赴く部下の恐怖心の取り除く術を熟知していますが、ファビアンはそうした魔法を駆使する必要のない勇敢なパイロットであり、遭難したと思われるこのファビアンについても、「神に導かれるかのようにより高次のものを目指す偉大な超越者」というのは当て嵌るかと思います。本当の英雄というのは、自分が英雄であることに気づいておらず、そして、気づかないままに「英雄的な死」を遂げるのでしょうか。パイロットに適した年齢を過ぎてもパイロットであり続けたことにより、結果的に、撃墜死を遂げた作者は、ファビアンのような死にある種の憧憬を抱いていたのかもしれません(2008年にサン=テグジュペリ機を撃墜したいう旧ドイツ軍パイロットの証言が明らかになったが、彼もサン=テグジュペリの愛読者だった。勿論その時は、サン=テグジュペリが操縦しているとは知らなかった) 。

リヴィエールは、危険な飛行に赴く部下の恐怖心の取り除く術を熟知していますが、ファビアンはそうした魔法を駆使する必要のない勇敢なパイロットであり、遭難したと思われるこのファビアンについても、「神に導かれるかのようにより高次のものを目指す偉大な超越者」というのは当て嵌るかと思います。本当の英雄というのは、自分が英雄であることに気づいておらず、そして、気づかないままに「英雄的な死」を遂げるのでしょうか。パイロットに適した年齢を過ぎてもパイロットであり続けたことにより、結果的に、撃墜死を遂げた作者は、ファビアンのような死にある種の憧憬を抱いていたのかもしれません(2008年にサン=テグジュペリ機を撃墜したいう旧ドイツ軍パイロットの証言が明らかになったが、彼もサン=テグジュペリの愛読者だった。勿論その時は、サン=テグジュペリが操縦しているとは知らなかった) 。

ンの作品で、堀口大學は「夜間飛行」と同じくらいこの作品を評価しています。「夜間飛行」にも格調高く詩的な側面がありますが、「南方郵便機」と比べると、映画化されそうなくらいずっと冒険サスペンス風であるとも言えます(実際、1933年にクラレンス・ブラウン監督によりアメリカで映画化されている)。文庫解説の山崎庸一郎氏が、「夜間飛行」と「星の王子さま」は作者の二面性をそれぞれ象徴する作品であるとし、「星の王子さま」は「南方郵便機」を継承しているとしているのには納得させられました。 「夜間飛行」 Night Flight(1933)

ンの作品で、堀口大學は「夜間飛行」と同じくらいこの作品を評価しています。「夜間飛行」にも格調高く詩的な側面がありますが、「南方郵便機」と比べると、映画化されそうなくらいずっと冒険サスペンス風であるとも言えます(実際、1933年にクラレンス・ブラウン監督によりアメリカで映画化されている)。文庫解説の山崎庸一郎氏が、「夜間飛行」と「星の王子さま」は作者の二面性をそれぞれ象徴する作品であるとし、「星の王子さま」は「南方郵便機」を継承しているとしているのには納得させられました。 「夜間飛行」 Night Flight(1933)

新潮文庫版『夜間飛行』は1993年の新装カバーから宮崎駿監督によるカバ

新潮文庫版『夜間飛行』は1993年の新装カバーから宮崎駿監督によるカバ ーイラストとなっています(同じく『人間の土地』は1998年の新装カバーから宮崎駿監督によるカバーイラストになっているほか、解説も同監督によるものとなっている)。

ーイラストとなっています(同じく『人間の土地』は1998年の新装カバーから宮崎駿監督によるカバーイラストになっているほか、解説も同監督によるものとなっている)。 アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(1900-1944) (カナダ・モントリオールにて[1942年5月])

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(1900-1944) (カナダ・モントリオールにて[1942年5月])

舞台はヨーロッパ旧世界を遠く離れた海の孤島、そこに建てられたロボット=人造人間の製造・販売会社、R.U.R.(エル・ウー・エル=ロッスムのユニバーサル(万能)ロボット)社。ここで作られるロボットは、生殖能力はなく、寿命は最長で約20年で、不良品や寿命を迎えた物は粉砕装置で処分される。そのロボット製造会社R.U.R.のオフィスで執務するドミン社長を、「人権連盟」の代表で、R.U.R.社会長の娘ヘレナが訪問する。ロボット製造の起源、ロボットの性質、そしてロボットによる人類社会変革の理想を語るドミンと、おのおのの担当部門の観点からそれを説明・擁護する役員達を相手に、ヘレナは労働者として酷使されているロボット達が人道的扱いを受けられるよう申し入れるが―。

舞台はヨーロッパ旧世界を遠く離れた海の孤島、そこに建てられたロボット=人造人間の製造・販売会社、R.U.R.(エル・ウー・エル=ロッスムのユニバーサル(万能)ロボット)社。ここで作られるロボットは、生殖能力はなく、寿命は最長で約20年で、不良品や寿命を迎えた物は粉砕装置で処分される。そのロボット製造会社R.U.R.のオフィスで執務するドミン社長を、「人権連盟」の代表で、R.U.R.社会長の娘ヘレナが訪問する。ロボット製造の起源、ロボットの性質、そしてロボットによる人類社会変革の理想を語るドミンと、おのおのの担当部門の観点からそれを説明・擁護する役員達を相手に、ヘレナは労働者として酷使されているロボット達が人道的扱いを受けられるよう申し入れるが―。

『山椒魚戦争』(1936)などでも知られているカレル・チャペック(1890-1938)は、大戦間のチェコスロバキアで最も人気のあった作家で、1920年刊行の戯曲『ロボット (R.U.R.)』は「ロボット」という言葉を生んだことでも知られています(本邦初訳は1923年『人造人間』(宇賀伊津緒:訳))。作者によれば、「ロボット」という言葉そのものは、カレル・チャペックの兄で画家・漫画家のヨゼフ・チャペックの発案から生まれたものだそうで、チェコ語のrobota(もともとは古代教会スラブ語での「隷属」の意)に由来しているとのこと。ストーリーは労働用に作られたロボットが人間に対して反乱を起こすというものです。

『山椒魚戦争』(1936)などでも知られているカレル・チャペック(1890-1938)は、大戦間のチェコスロバキアで最も人気のあった作家で、1920年刊行の戯曲『ロボット (R.U.R.)』は「ロボット」という言葉を生んだことでも知られています(本邦初訳は1923年『人造人間』(宇賀伊津緒:訳))。作者によれば、「ロボット」という言葉そのものは、カレル・チャペックの兄で画家・漫画家のヨゼフ・チャペックの発案から生まれたものだそうで、チェコ語のrobota(もともとは古代教会スラブ語での「隷属」の意)に由来しているとのこと。ストーリーは労働用に作られたロボットが人間に対して反乱を起こすというものです。

もともと感情を持たず、20年くらいで消耗し破壊されるが、「死」を怖れるといったこともない―そうしたものだったはずのロボットが、開発者グループの博士の一人が密かに高次元のプログラムを組み入れたために自ら思考するようになり人間に近くなってしまったという設定で、こ

もともと感情を持たず、20年くらいで消耗し破壊されるが、「死」を怖れるといったこともない―そうしたものだったはずのロボットが、開発者グループの博士の一人が密かに高次元のプログラムを組み入れたために自ら思考するようになり人間に近くなってしまったという設定で、こ れは所謂「自律型ロボット」と呼ばれるものであり、彼らの哀しみからは、個人的には、フィリップ・K・ディック(1928-1982)の『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968)の映画化作品「

れは所謂「自律型ロボット」と呼ばれるものであり、彼らの哀しみからは、個人的には、フィリップ・K・ディック(1928-1982)の『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968)の映画化作品「

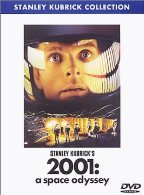

「2001年宇宙の旅」は、雑誌「ぴあ」の読者が選ぶ「もう一度観たい映画No.1」の座を長年に渡って占めていた作品で、最初

「2001年宇宙の旅」は、雑誌「ぴあ」の読者が選ぶ「もう一度観たい映画No.1」の座を長年に渡って占めていた作品で、最初 観た時は、哲学的な示唆が感じられる内容にやや驚き、他の人は皆が解ったのかなとも思ったりしましたが、脚本を書いたキューブリックとアーサー・C・クラークは「この映画は観客がどう解釈してもよい」と言い残

観た時は、哲学的な示唆が感じられる内容にやや驚き、他の人は皆が解ったのかなとも思ったりしましたが、脚本を書いたキューブリックとアーサー・C・クラークは「この映画は観客がどう解釈してもよい」と言い残

しています(キューブリックとアーサー・C・クラークがアイデアを出し合い、先ずアーサー・C・クラークが小説としてアイデアを纏め、その後キューブリックが脚本を執筆し、映画の公開の後に「小説」は発表されているが、その「小説」にはアーサー・C・クラーク独自の解釈がかなり取り入れられていることから、厳密に言えば、映画の原作であるともノベライゼーションであるとも言えないものとなっている。因みにコンピュータ「HAL9000」のHALは、IBMをアルファベット順で一文字ずつずらしたネーミング)。

しています(キューブリックとアーサー・C・クラークがアイデアを出し合い、先ずアーサー・C・クラークが小説としてアイデアを纏め、その後キューブリックが脚本を執筆し、映画の公開の後に「小説」は発表されているが、その「小説」にはアーサー・C・クラーク独自の解釈がかなり取り入れられていることから、厳密に言えば、映画の原作であるともノベライゼーションであるとも言えないものとなっている。因みにコンピュータ「HAL9000」のHALは、IBMをアルファベット順で一文字ずつずらしたネーミング)。 完璧な映像構成からキューブリック

完璧な映像構成からキューブリック がカメラマン出身であることを強く感じさせる作品でしたが、ジョン・レノンも讃えたというラストのSFXは今日観るとそれほどでもないかも(もともと、このラスト及び映画自体は毀誉褒貶があり、小松左京、筒井康隆氏といった人たちはあまり買っていなかった記憶がある)。むしろ、ツァラトゥストラはかく語りき」や「美しく青きドナウ」などの曲が映像とマッチさせて上手く使われているのを感じました(宇宙飛行士が宇宙船外に放り出される場面は怖かった)。

がカメラマン出身であることを強く感じさせる作品でしたが、ジョン・レノンも讃えたというラストのSFXは今日観るとそれほどでもないかも(もともと、このラスト及び映画自体は毀誉褒貶があり、小松左京、筒井康隆氏といった人たちはあまり買っていなかった記憶がある)。むしろ、ツァラトゥストラはかく語りき」や「美しく青きドナウ」などの曲が映像とマッチさせて上手く使われているのを感じました(宇宙飛行士が宇宙船外に放り出される場面は怖かった)。 因みに、北陸の金沢に行った時、金沢城の城跡付近に「チャペック」というコヒー・ショップがありましたが、この作品の作者の名前からとったようです。ネットで確認すると、確かに兄ヨゼフ・チャペックの絵を使っている...。行った時には前を通っただけでしたが、店内にはチャペック関連の趣向も施されているようで、あの時店の中に入ればよかったと後でやや後悔しました。

因みに、北陸の金沢に行った時、金沢城の城跡付近に「チャペック」というコヒー・ショップがありましたが、この作品の作者の名前からとったようです。ネットで確認すると、確かに兄ヨゼフ・チャペックの絵を使っている...。行った時には前を通っただけでしたが、店内にはチャペック関連の趣向も施されているようで、あの時店の中に入ればよかったと後でやや後悔しました。

「ブレードランナー」●原題:BLADE RUNNER●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:マイケル・ディーリー ●脚本:ハンプトン・フィンチャー/デイヴィッド・ピープルズ●撮影:ジョーダ

「ブレードランナー」●原題:BLADE RUNNER●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:マイケル・ディーリー ●脚本:ハンプトン・フィンチャー/デイヴィッド・ピープルズ●撮影:ジョーダ ン・クローネンウェス●音楽: ヴァンゲリス●時間:117分●出演:ハリソン・フォード/ルトガー・ハウアー/ショーン・ヤング/ダリル・ハンナ/ブライオン・ジェイムズ/エドワード・ジェイムズ・オルモス/M・エメット・ウォルシュ/ウィリアム・ サンダーソン/ジョセフ・ターケル/ジョアンナ・キャシディ/ジェームズ・ホン●日本公開:1982/07●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:二子東急(83-06-05)●2回目:三軒茶屋東映(84-07-22)●3回目:三軒茶屋東映(84-12-22)(評価:★★★★☆)

ン・クローネンウェス●音楽: ヴァンゲリス●時間:117分●出演:ハリソン・フォード/ルトガー・ハウアー/ショーン・ヤング/ダリル・ハンナ/ブライオン・ジェイムズ/エドワード・ジェイムズ・オルモス/M・エメット・ウォルシュ/ウィリアム・ サンダーソン/ジョセフ・ターケル/ジョアンナ・キャシディ/ジェームズ・ホン●日本公開:1982/07●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:二子東急(83-06-05)●2回目:三軒茶屋東映(84-07-22)●3回目:三軒茶屋東映(84-12-22)(評価:★★★★☆)

「2001年宇宙の旅」●原題:2001:A SPACE ODYSSEY●制作年:1968年●制作国:アメリカ●監督・製作:スタンリー・キューブリック●脚本:スタンリー・キューブリック/アーサー・C・クラーク●撮影:ジェフリー・アンスワース/ジョン・オルコット●音楽:リヒャルト・シュトラウス《ツァラトゥストラはかく語りき》/ヨハン・シュトラウス2世《美しく青きドナウ》/他●時間:152分●出演:キア・デュリア/ゲイリー・ロックウッド/ウィリアム・シルベスター/ダニエル・リクター/ダグラス・レイン(HAL 9000(声))/ダニエル・リクター/レナード・ロシター/マーガレット・タイザック/ロバート・ビーティ/ショーン・サリヴァン/フランク・ミラー/エド・ビショップ/アラン・ギフォード/アン・ギリス/(以下、ノンクレジット)ビビアン・キューブリック/ケヴィン・スコット/ビル・ウェストン●日本公開:1968/04●配給:MGM●最初に観た場所:日比谷・有楽座(78-12-10)(評価:★★★★)

「2001年宇宙の旅」●原題:2001:A SPACE ODYSSEY●制作年:1968年●制作国:アメリカ●監督・製作:スタンリー・キューブリック●脚本:スタンリー・キューブリック/アーサー・C・クラーク●撮影:ジェフリー・アンスワース/ジョン・オルコット●音楽:リヒャルト・シュトラウス《ツァラトゥストラはかく語りき》/ヨハン・シュトラウス2世《美しく青きドナウ》/他●時間:152分●出演:キア・デュリア/ゲイリー・ロックウッド/ウィリアム・シルベスター/ダニエル・リクター/ダグラス・レイン(HAL 9000(声))/ダニエル・リクター/レナード・ロシター/マーガレット・タイザック/ロバート・ビーティ/ショーン・サリヴァン/フランク・ミラー/エド・ビショップ/アラン・ギフォード/アン・ギリス/(以下、ノンクレジット)ビビアン・キューブリック/ケヴィン・スコット/ビル・ウェストン●日本公開:1968/04●配給:MGM●最初に観た場所:日比谷・有楽座(78-12-10)(評価:★★★★)

![尼僧ヨアンナ [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%B0%BC%E5%83%A7%E3%83%A8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8A%20%5BDVD%5D.jpg)

個人的にもイェジー・カヴァレロヴィッチの映画の方を先に観て(1962年に発足した日本アート・シアター・ギルド(ATG)の配給第1作でもある)、やや内容を忘れかけた頃に原作を読みましたが、そのことにより改めて映画のシーンが甦ってきました。映画を観た際は、ストーリー面で、ラストでスリン神父(ミエチスワフ・ウォイト)がヨアンナ(ルチーナ・ヴィニエツカ)を悪魔から守ることと引き換えに自らが悪魔を引きうけ殺戮を行うというのは、やや映画的な作り方をしているのではないかとも思いましたが、読んでみたら原作もその通りでした。

個人的にもイェジー・カヴァレロヴィッチの映画の方を先に観て(1962年に発足した日本アート・シアター・ギルド(ATG)の配給第1作でもある)、やや内容を忘れかけた頃に原作を読みましたが、そのことにより改めて映画のシーンが甦ってきました。映画を観た際は、ストーリー面で、ラストでスリン神父(ミエチスワフ・ウォイト)がヨアンナ(ルチーナ・ヴィニエツカ)を悪魔から守ることと引き換えに自らが悪魔を引きうけ殺戮を行うというのは、やや映画的な作り方をしているのではないかとも思いましたが、読んでみたら原作もその通りでした。

個人的には「原作が映画と同じ展開だった」のがやや意外であり、岩波文庫版の翻訳者・関口時正氏の解説でも、スーリンに重罪を犯させる結末ではなく、"小説的筋書きとしての効果の成否"についてはともかく、自殺させることでも足りたのではないか

個人的には「原作が映画と同じ展開だった」のがやや意外であり、岩波文庫版の翻訳者・関口時正氏の解説でも、スーリンに重罪を犯させる結末ではなく、"小説的筋書きとしての効果の成否"についてはともかく、自殺させることでも足りたのではないか (自殺も罪ではあるが)と書いているのは、文学作品を読んだつもりが結構"ホラー"だったかもしれないという自分の読後感をある部分代弁してくれているようにも思えました(ヨアンナが突然表情を変え、悪魔の語り口で話し始めるのはまるで映画「エクソシスト」みたい)。

(自殺も罪ではあるが)と書いているのは、文学作品を読んだつもりが結構"ホラー"だったかもしれないという自分の読後感をある部分代弁してくれているようにも思えました(ヨアンナが突然表情を変え、悪魔の語り口で話し始めるのはまるで映画「エクソシスト」みたい)。 因みに、小説は前任者の司祭が火刑に処せられ、若き神父スーリンが悪魔祓いのため派遣されるところから始まりますが、ヨアンナにはジャンヌという実在のモデルがいる一方、このスーリンにもスュランという実在のモデルがいて、1634年、34歳の時に悪魔祓いのため修道院に派遣されて、ジャンヌの悪魔をわが身に引き受けた結果としてボロボロになり、殺人を犯したり自殺したりするまでには至らなかったけれど(自殺未遂はあった)、20年近く闘病・治療生活を送って、60歳を過ぎてやっとジャンヌと過ごした濃密な時間を書き記したものを完成させたようです(内容は、宗教的な矩を超えない範囲で、神秘主義的色合いの濃いものらしい)。

因みに、小説は前任者の司祭が火刑に処せられ、若き神父スーリンが悪魔祓いのため派遣されるところから始まりますが、ヨアンナにはジャンヌという実在のモデルがいる一方、このスーリンにもスュランという実在のモデルがいて、1634年、34歳の時に悪魔祓いのため修道院に派遣されて、ジャンヌの悪魔をわが身に引き受けた結果としてボロボロになり、殺人を犯したり自殺したりするまでには至らなかったけれど(自殺未遂はあった)、20年近く闘病・治療生活を送って、60歳を過ぎてやっとジャンヌと過ごした濃密な時間を書き記したものを完成させたようです(内容は、宗教的な矩を超えない範囲で、神秘主義的色合いの濃いものらしい)。 1961年に作られた映画「尼僧ヨアンナ」は、スターリン主義の抑圧を受けていた当時のポーランド情勢を、戒律下に置かれた修道尼らの性的抑圧として表したと解されることが多いようですが、イエジー・カヴァレロヴィッチ監督には、社会派サスペンス映画「影」('56年)など、ポーランドの政治情勢を反映させながらも娯楽性を含んだ作品も撮っており(この作品と「夜行列車」('59年)、「尼僧ヨアンナ」の3本が最高傑作とされている)、また、「尼僧ヨアンナ」において修道尼たちが一斉に地面に倒れ込むのを俯瞰で撮るなど、カメラワークにも非常に洗練されたものがあって、芸術的完成度は高いように思います(その分、"政治"が後退する? 少なくとも個人的にはあまりプロパガンダ性を感じなかった)。

1961年に作られた映画「尼僧ヨアンナ」は、スターリン主義の抑圧を受けていた当時のポーランド情勢を、戒律下に置かれた修道尼らの性的抑圧として表したと解されることが多いようですが、イエジー・カヴァレロヴィッチ監督には、社会派サスペンス映画「影」('56年)など、ポーランドの政治情勢を反映させながらも娯楽性を含んだ作品も撮っており(この作品と「夜行列車」('59年)、「尼僧ヨアンナ」の3本が最高傑作とされている)、また、「尼僧ヨアンナ」において修道尼たちが一斉に地面に倒れ込むのを俯瞰で撮るなど、カメラワークにも非常に洗練されたものがあって、芸術的完成度は高いように思います(その分、"政治"が後退する? 少なくとも個人的にはあまりプロパガンダ性を感じなかった)。 また、イヴァシュキェヴィッチの原作の方も、1943年という、ポーランドのユダヤ人や知識層が厳しい弾圧を受けていた時期に書かれたものですが(イヴァシュキェヴィッチは既にポーランドを代表する文人であったとともにレジスタンス運動を指揮していた)、岩波文庫版解説で関口時正氏は、「尼僧ヨアンナ」にしてもその他の作品にしても、彼の作品はポーランド現代文学の中では珍しく「徹底的に非政治的で、官能的な小説」であるとしています。

また、イヴァシュキェヴィッチの原作の方も、1943年という、ポーランドのユダヤ人や知識層が厳しい弾圧を受けていた時期に書かれたものですが(イヴァシュキェヴィッチは既にポーランドを代表する文人であったとともにレジスタンス運動を指揮していた)、岩波文庫版解説で関口時正氏は、「尼僧ヨアンナ」にしてもその他の作品にしても、彼の作品はポーランド現代文学の中では珍しく「徹底的に非政治的で、官能的な小説」であるとしています。 この関口時正氏の本作に対する見方には痛く共感しました。イヴァシュキェヴィッチという人は政治と文学を分けて考えていたのではないか。そうして考えると、映画「尼僧ヨアンナ」も、いろいろと背景はあるのかもしれませんが、先ずは、観たままの通り感じればよい作品なのかもしれません。

この関口時正氏の本作に対する見方には痛く共感しました。イヴァシュキェヴィッチという人は政治と文学を分けて考えていたのではないか。そうして考えると、映画「尼僧ヨアンナ」も、いろいろと背景はあるのかもしれませんが、先ずは、観たままの通り感じればよい作品なのかもしれません。  「尼僧ヨアンナ」●原題:MATKA JOANNA OD ANIOLOW(MOTHER JOAN OF THE ANGELS)●制作年:1960年●制作国:アメリカ●監督:イェジー・カヴァレロヴィッチ●脚本:タデウシュ・コンビッキ/イェジー・カヴァレロヴィッチ●撮影:イェジー・ウォイチック●音楽:アダム・ワラチニュスキー●原作:ヤロスワフ・イヴァシュキェヴィッチ●時間:110分●出演:ルチーナ・ウィンニッカ/ミエチスワフ・ウォイト/ミエチスワフ・ウォイト/アンナ・チェピェレフスカ/マリア・フヴァリブク/スタニスラフ・ヤシュキェヴィッチ●日本公開:1962/04●配給:東和/ATG(共同配給)●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(79-04-18)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-07-03)(評価:★★★★)●併映:「パサジェルカ」(アンジェイ・ムンク)

「尼僧ヨアンナ」●原題:MATKA JOANNA OD ANIOLOW(MOTHER JOAN OF THE ANGELS)●制作年:1960年●制作国:アメリカ●監督:イェジー・カヴァレロヴィッチ●脚本:タデウシュ・コンビッキ/イェジー・カヴァレロヴィッチ●撮影:イェジー・ウォイチック●音楽:アダム・ワラチニュスキー●原作:ヤロスワフ・イヴァシュキェヴィッチ●時間:110分●出演:ルチーナ・ウィンニッカ/ミエチスワフ・ウォイト/ミエチスワフ・ウォイト/アンナ・チェピェレフスカ/マリア・フヴァリブク/スタニスラフ・ヤシュキェヴィッチ●日本公開:1962/04●配給:東和/ATG(共同配給)●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(79-04-18)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-07-03)(評価:★★★★)●併映:「パサジェルカ」(アンジェイ・ムンク)

![HAROLD LLOYD COLLECTION [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/HAROLD%20LLOYD%20COLLECTION%20%5BDVD%5D.jpg)

周囲の期待を一身に集め、田舎から都会に出て来た青年がいた。残してきた恋人には主任を任され......なんて手紙を出すが、実のところ、ただのデパートの売り子。それも度重なるドジで、首さえも危ない状態だった。そこへ彼女がやってきて、なんとか取り繕おうとしてますますドツボにはまり、ついに解雇通告を受け取ってしまう。だが、壁登りが得意な友人をビルに登らせる販促キャンペーンに借り出すことで、何とか汚名返上を果たそうと画策。しかし宿敵の警官に友人は追われ、ついに彼自身がビルに挑むことに―(「allcinema ONLINE」より)

周囲の期待を一身に集め、田舎から都会に出て来た青年がいた。残してきた恋人には主任を任され......なんて手紙を出すが、実のところ、ただのデパートの売り子。それも度重なるドジで、首さえも危ない状態だった。そこへ彼女がやってきて、なんとか取り繕おうとしてますますドツボにはまり、ついに解雇通告を受け取ってしまう。だが、壁登りが得意な友人をビルに登らせる販促キャンペーンに借り出すことで、何とか汚名返上を果たそうと画策。しかし宿敵の警官に友人は追われ、ついに彼自身がビルに挑むことに―(「allcinema ONLINE」より) ハロルド・ロイド(1893-1971)主演の1923年作品で、本邦公開は1923(大正12)年12月。淀川長治はこの作品をロイド主演作の中でベストとしていますが、大方の見方も同じでしょう。先に「

ハロルド・ロイド(1893-1971)主演の1923年作品で、本邦公開は1923(大正12)年12月。淀川長治はこの作品をロイド主演作の中でベストとしていますが、大方の見方も同じでしょう。先に「 前半の細かいギャグの連続がロイド作品の中でもテンポがいいというのもありますが、やはり後半の、ロイドが1階ずつビルの壁をよじ登っていく場面が見せます。どうやってこうした危険そうに見えるシーンを撮ることが出来たのか、タネを知ればナルホドで終わってしまうのですが、それにしてもカメラワークが巧みです。創意工夫によって、映像上のスリルと、撮影上の安全性の両方を成り立たせている点は、CG全盛の今日において、大いに参考にすべき映画の原点的な技と言えるのではないでしょうか。

前半の細かいギャグの連続がロイド作品の中でもテンポがいいというのもありますが、やはり後半の、ロイドが1階ずつビルの壁をよじ登っていく場面が見せます。どうやってこうした危険そうに見えるシーンを撮ることが出来たのか、タネを知ればナルホドで終わってしまうのですが、それにしてもカメラワークが巧みです。創意工夫によって、映像上のスリルと、撮影上の安全性の両方を成り立たせている点は、CG全盛の今日において、大いに参考にすべき映画の原点的な技と言えるのではないでしょうか。 デパートに新入社員として入社し、洋服の生地売り場でのお客対応でこき使われているロイドからは宮仕えのツラサもたっぷり感じられますが、解雇通告を受けてもめげず、何百人も客をデパートに呼び寄せれば報奨金1000ドルを出すという支配人の発言を聞きつけ発奮するロイドからは、チャンスを生かせば誰もが恵まれた人生を手にすることが出来るという、アメリカ的な考え方、成功への上昇志向が窺えます(因みに、ハロルド・ロイドが作品中で「ハロルド・○○○」として登場した作品は多いが、ちゃんと「ハロルド・ロイド」として登場した作品はこの「ロイドの要心無用」のみ。但し、オープニングクレジットでは単に「The Boy」となっている)。

デパートに新入社員として入社し、洋服の生地売り場でのお客対応でこき使われているロイドからは宮仕えのツラサもたっぷり感じられますが、解雇通告を受けてもめげず、何百人も客をデパートに呼び寄せれば報奨金1000ドルを出すという支配人の発言を聞きつけ発奮するロイドからは、チャンスを生かせば誰もが恵まれた人生を手にすることが出来るという、アメリカ的な考え方、成功への上昇志向が窺えます(因みに、ハロルド・ロイドが作品中で「ハロルド・○○○」として登場した作品は多いが、ちゃんと「ハロルド・ロイド」として登場した作品はこの「ロイドの要心無用」のみ。但し、オープニングクレジットでは単に「The Boy」となっている)。

主人公は、最初は取り敢えず1階分だけ登って後は壁登りの得意な友人と交代する手筈だったわけで、それが結果として...。この1つ1つ目の前の"課題"に取り組むことで、意図せずして当初不可能と思われたことを独力で成し遂げていたという話の流れも上手いと思います。ビルの下に集まってくる群衆なども、非常に多くのエキストラを使っているように思われますが、それらが、実際にロイドがスタント無しでビル登りしているのを固唾を飲んで見守っているかのように撮られているのが絶妙です(実際にはビル登りするロイドは最初の下の方の階を除いては別撮りであり、スタントは使っていないが、先述の通り一定の安全は確保されていた)。

主人公は、最初は取り敢えず1階分だけ登って後は壁登りの得意な友人と交代する手筈だったわけで、それが結果として...。この1つ1つ目の前の"課題"に取り組むことで、意図せずして当初不可能と思われたことを独力で成し遂げていたという話の流れも上手いと思います。ビルの下に集まってくる群衆なども、非常に多くのエキストラを使っているように思われますが、それらが、実際にロイドがスタント無しでビル登りしているのを固唾を飲んで見守っているかのように撮られているのが絶妙です(実際にはビル登りするロイドは最初の下の方の階を除いては別撮りであり、スタントは使っていないが、先述の通り一定の安全は確保されていた)。 後半の壁登りに次ぐ見所は、その前の、恋人を安心させるために自分が会社で要職に就いていると偽っていたところ、その恋人が会社を訪ねて来てしまい、社内で新入社員のくせにあたかも支配人であるかのように振る舞ってみせる場面でしょうか。これもなかなか楽しめ、このことにより、中盤、後半と、"引き込まれ度"がステップアップしていく作品になっているように思います。

後半の壁登りに次ぐ見所は、その前の、恋人を安心させるために自分が会社で要職に就いていると偽っていたところ、その恋人が会社を訪ねて来てしまい、社内で新入社員のくせにあたかも支配人であるかのように振る舞ってみせる場面でしょうか。これもなかなか楽しめ、このことにより、中盤、後半と、"引き込まれ度"がステップアップしていく作品になっているように思います。 このシチュエーションで思い出されるのが、小津安二郎監督の「

このシチュエーションで思い出されるのが、小津安二郎監督の「

![ロイドの要心無用~Safety Last~ [VHS].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E3%81%AE%E8%A6%81%E5%BF%83%E7%84%A1%E7%94%A8~Safety%20Last~%20%5BVHS%5D.jpg)

で亡くなったのは1989(平成元)年4月で、映画「麻雀放浪記」公開はその5年前。映画「麻雀放浪記」公開の頃、作者は未だ「先生」に見(まみ)えておらず、2人の出会いが1985年9月に亡くなった夏目雅子の一周忌以降であるとすれば、一緒にいた時期はそう長くないことになります(2、3年か。それだけ密度が濃かったとも言える)。

で亡くなったのは1989(平成元)年4月で、映画「麻雀放浪記」公開はその5年前。映画「麻雀放浪記」公開の頃、作者は未だ「先生」に見(まみ)えておらず、2人の出会いが1985年9月に亡くなった夏目雅子の一周忌以降であるとすれば、一緒にいた時期はそう長くないことになります(2、3年か。それだけ密度が濃かったとも言える)。 【2013年文庫化[集英社文庫]】

【2013年文庫化[集英社文庫]】

田舎から出てきて憧れの大学生となったハロルド(ハロルド・ロイド)は、学内の人気者になりたくて皆にアイスクリームを御馳走したりパーティを開いたりする。車中で知り合って意気投合した下宿屋の娘ペギー(ジョウビナ・ラルストン)の気を引こうとしたのだった。恋敵に触発されて今度はフットボール部に入り花形選手を目指すが、監督

田舎から出てきて憧れの大学生となったハロルド(ハロルド・ロイド)は、学内の人気者になりたくて皆にアイスクリームを御馳走したりパーティを開いたりする。車中で知り合って意気投合した下宿屋の娘ペギー(ジョウビナ・ラルストン)の気を引こうとしたのだった。恋敵に触発されて今度はフットボール部に入り花形選手を目指すが、監督 は彼を補欠として在籍させるものの、練習の時は選手のタックルの練習台として、試合の時はウォーターボーイ(水汲み)としてしか扱わない。そんな中、大事な試合でケガ人が続出し、やがてハロルドにも出場の機会が訪れる―。

は彼を補欠として在籍させるものの、練習の時は選手のタックルの練習台として、試合の時はウォーターボーイ(水汲み)としてしか扱わない。そんな中、大事な試合でケガ人が続出し、やがてハロルドにも出場の機会が訪れる―。 パントマイム系であるにも関わらず表情豊かでおとぼけぶりも際立つチャップリン、アクロバット系であるにも関わらずピンチでも無表情を崩さないシュールなキートン―個性が強烈で存在そのものがエキセントリックなこの両者に比べると、ロイドはその特徴的な眼鏡を除いてはごく普通の若者といった感じで、逆に眼鏡によって都会的な印象を醸しており、その辺りが当時の観客に親近感を与えたのではないでしょうか。

パントマイム系であるにも関わらず表情豊かでおとぼけぶりも際立つチャップリン、アクロバット系であるにも関わらずピンチでも無表情を崩さないシュールなキートン―個性が強烈で存在そのものがエキセントリックなこの両者に比べると、ロイドはその特徴的な眼鏡を除いてはごく普通の若者といった感じで、逆に眼鏡によって都会的な印象を醸しており、その辺りが当時の観客に親近感を与えたのではないでしょうか。 「

「 この作品は「

この作品は「 但し、この作品も、終盤のフットボールシーンのロイドのアクションは愉しめるし、どちらかと言うとギャグ系のロイドが、ここでは体を張って頑張っています。随所にエスプリも効いていて、恋人の泣かせる励ましの言葉もあり、人によっては「要心無用」よりこちらが好みだという人がいてもおかしくないかもしれません(個人的にはやはり「要心無用」の方が上にきてしまうのだが)。

但し、この作品も、終盤のフットボールシーンのロイドのアクションは愉しめるし、どちらかと言うとギャグ系のロイドが、ここでは体を張って頑張っています。随所にエスプリも効いていて、恋人の泣かせる励ましの言葉もあり、人によっては「要心無用」よりこちらが好みだという人がいてもおかしくないかもしれません(個人的にはやはり「要心無用」の方が上にきてしまうのだが)。 因みに、ハロルド・ロイドが作品中で「ハロルド・ロイド」として登場した作品は「要心無用」のみで、この作品では「ハロルド・ラム(Harold Lamb)」、通称「スピーディー(Speedy)」となっています。このスピーディーという愛称はその後の作品に引き継がれ、「ロイドのスピーディー」('28年)などは、小津安二郎監督の「

因みに、ハロルド・ロイドが作品中で「ハロルド・ロイド」として登場した作品は「要心無用」のみで、この作品では「ハロルド・ラム(Harold Lamb)」、通称「スピーディー(Speedy)」となっています。このスピーディーという愛称はその後の作品に引き継がれ、「ロイドのスピーディー」('28年)などは、小津安二郎監督の「 俗を描いているという点では、映像的には貴重かも。同じく小津安二郎の「

俗を描いているという点では、映像的には貴重かも。同じく小津安二郎の「

パリ郊外でカフェを営むテレーズ(アリダ・ヴァリ)はある日、店の前を通る浮浪者に目を止める。その男(ジョルジュ・ウィルソン)は16年前に行方不明になった彼女の夫アルベールにそっくりであった。テレーズはその男とコンタクトをとるが、その男は記憶喪失だった―。

パリ郊外でカフェを営むテレーズ(アリダ・ヴァリ)はある日、店の前を通る浮浪者に目を止める。その男(ジョルジュ・ウィルソン)は16年前に行方不明になった彼女の夫アルベールにそっくりであった。テレーズはその男とコンタクトをとるが、その男は記憶喪失だった―。 の小説『モデラートカンタービレ』(原題:Moderato Cantabile, 1958年)を原作としジャンヌ・モロー、ジャン=ポール・ベルモンドが主演した「雨のしのび逢い」('60年/仏・伊)の脚本家ジェラール・ジャルロと共同でいきなり脚本から書き起こしていて、それは「ちくま文庫」に所収されています。

の小説『モデラートカンタービレ』(原題:Moderato Cantabile, 1958年)を原作としジャンヌ・モロー、ジャン=ポール・ベルモンドが主演した「雨のしのび逢い」('60年/仏・伊)の脚本家ジェラール・ジャルロと共同でいきなり脚本から書き起こしていて、それは「ちくま文庫」に所収されています。

アリダ・ヴァリはキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)が有名ですが、この作品を観ると、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「

アリダ・ヴァリはキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)が有名ですが、この作品を観ると、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「 この「かくも長き不在」においても、アリダ・ヴァリ演じるテレーズには日常においては暗さは無く、16年前にゲシュタポに捕えられたまま消息を絶った夫の帰りを待ちながらも店を営んで逞しく生活しており、若い恋人までいるような様子であって、そこへ抜け殻のようになって現れた"夫かもしれない男"との対比が、逆に男の心的外傷によるトラウマの闇の深さを際立たせています。テレーズが男とぎこちないダンスをした際に、男の頭部の傷に気づく場面はぞっとさせられますが、一方で、そのことにより"夫かもしれない男"に憐れみと慈しみを覚えるテレーズの表情は、まさにアリダ・ヴァリにしか出来ないような演技であり、この作品の白眉と言えます。

この「かくも長き不在」においても、アリダ・ヴァリ演じるテレーズには日常においては暗さは無く、16年前にゲシュタポに捕えられたまま消息を絶った夫の帰りを待ちながらも店を営んで逞しく生活しており、若い恋人までいるような様子であって、そこへ抜け殻のようになって現れた"夫かもしれない男"との対比が、逆に男の心的外傷によるトラウマの闇の深さを際立たせています。テレーズが男とぎこちないダンスをした際に、男の頭部の傷に気づく場面はぞっとさせられますが、一方で、そのことにより"夫かもしれない男"に憐れみと慈しみを覚えるテレーズの表情は、まさにアリダ・ヴァリにしか出来ないような演技であり、この作品の白眉と言えます。 マルグリット・デュラスは多くの作品を残しながら自身も監督業を手掛けていますが、どちらかと言うと原作や脚本を書いたものを別の映画監督が映画化したものの方が知られており、有名なものでは原作・脚本を書き、アラン・レネが監督してカンヌ国際映画祭FIPRESCI(国際映画批評家連盟)賞を受賞した「二十四時間の情事」('59年/仏・日)がありますが、こちらもモチーフとしてナチの収容所体験を持つ女性が出てきます。ヌーヴェル・ヴァーグの色合いを感じる作品で、観念的な原作の文脈でそのまま映像化するとこんな感じかなという作品ですが、これもオリジナルよりは分かり易くなっています。同じアラン・レネ監督の、後にノーベル文学賞を受

マルグリット・デュラスは多くの作品を残しながら自身も監督業を手掛けていますが、どちらかと言うと原作や脚本を書いたものを別の映画監督が映画化したものの方が知られており、有名なものでは原作・脚本を書き、アラン・レネが監督してカンヌ国際映画祭FIPRESCI(国際映画批評家連盟)賞を受賞した「二十四時間の情事」('59年/仏・日)がありますが、こちらもモチーフとしてナチの収容所体験を持つ女性が出てきます。ヌーヴェル・ヴァーグの色合いを感じる作品で、観念的な原作の文脈でそのまま映像化するとこんな感じかなという作品ですが、これもオリジナルよりは分かり易くなっています。同じアラン・レネ監督の、後にノーベル文学賞を受 賞する作家アラン・ロブ=グリエ(1922-2008/享年85)原作の「去年マリエンバートで」('61年/仏)ほどには前衛的ではなく、デュラスの小説の映画化作品は、小説より分かり易くなる傾向にあるように思います(それでもまだ難解な面もあるが、「去年マリエンバートで」のように観ていて眠くなる(?)ことはない)。デュラスの小説『ジブラルタルから来た水夫』を原作とするトニー・リチャードソン監督の「ジブラルタルの追想」('67年/英)なども、えーっ、原作ってこんなラブロマンスなの、というようなハーレクイン風の仕上がりで、ここまで噛み砕いてしまうとどうかなというのはありますが、さすがにこの作品は自身で脚本までは書いていないようです。

賞する作家アラン・ロブ=グリエ(1922-2008/享年85)原作の「去年マリエンバートで」('61年/仏)ほどには前衛的ではなく、デュラスの小説の映画化作品は、小説より分かり易くなる傾向にあるように思います(それでもまだ難解な面もあるが、「去年マリエンバートで」のように観ていて眠くなる(?)ことはない)。デュラスの小説『ジブラルタルから来た水夫』を原作とするトニー・リチャードソン監督の「ジブラルタルの追想」('67年/英)なども、えーっ、原作ってこんなラブロマンスなの、というようなハーレクイン風の仕上がりで、ここまで噛み砕いてしまうとどうかなというのはありますが、さすがにこの作品は自身で脚本までは書いていないようです。 「かくも長き不在」のちくま文庫版の原作脚本を読むと、自身で監督したものに有名な作品は無いけれど、(脚本家の協力・示唆はあったにせよ)小説的効果と映画的効果の違いはわかっていた人ではないかという気がします。特に、この映画のラストの男を呼ぶ声が伝言のように街中を伝わっていく場面は、映画的シチュエーションの極致と言ってよいかと思います。

「かくも長き不在」のちくま文庫版の原作脚本を読むと、自身で監督したものに有名な作品は無いけれど、(脚本家の協力・示唆はあったにせよ)小説的効果と映画的効果の違いはわかっていた人ではないかという気がします。特に、この映画のラストの男を呼ぶ声が伝言のように街中を伝わっていく場面は、映画的シチュエーションの極致と言ってよいかと思います。

「かくも長き不在」●原題:UNE AUSSI LONGUE ABSENCE●制作年:1960年●制作国:フランス●監督:アンリ・コルピ●脚本:マルグリット・デュラス/ジェラール・ジャルロ●撮影:マルセル・ウェイス●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●時間:98分●出演:アリダ・ヴァリ/ジョルジュ・ウィルソン/シャルル・ブラヴェット/ジャック・アルダン/アナ・レペグリエ●日本公開:1964/08●配給:東和●最初に観た場所:新宿シアターアプル(85-04-21)(評価:★★★★)

「かくも長き不在」●原題:UNE AUSSI LONGUE ABSENCE●制作年:1960年●制作国:フランス●監督:アンリ・コルピ●脚本:マルグリット・デュラス/ジェラール・ジャルロ●撮影:マルセル・ウェイス●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●時間:98分●出演:アリダ・ヴァリ/ジョルジュ・ウィルソン/シャルル・ブラヴェット/ジャック・アルダン/アナ・レペグリエ●日本公開:1964/08●配給:東和●最初に観た場所:新宿シアターアプル(85-04-21)(評価:★★★★)

「去年マリエンバートで」●原題:L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAT●制作年:1961年●制作国:フランス・イタリア●監督:アラン・レネ●製作:ピエール・クーロー/レイモン・フロマン●脚本:アラン・ロブ=グリエ●撮影:サッシャ・ヴィエルニ●音楽:フランシス・セイリグ●時間:94分●出演:デルフィーヌ・セイリグ/ ジョルジュ・アルベルタッツィ(ジョルジョ・アルベルタッツィ)/ サッシャ・

「去年マリエンバートで」●原題:L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAT●制作年:1961年●制作国:フランス・イタリア●監督:アラン・レネ●製作:ピエール・クーロー/レイモン・フロマン●脚本:アラン・ロブ=グリエ●撮影:サッシャ・ヴィエルニ●音楽:フランシス・セイリグ●時間:94分●出演:デルフィーヌ・セイリグ/ ジョルジュ・アルベルタッツィ(ジョルジョ・アルベルタッツィ)/ サッシャ・ ピトエフ/(淑女たち)フランソワーズ・ベルタン/ルーチェ・ガルシア=ヴィレ/エレナ・コルネル/フランソワーズ・スピラ/カリン・トゥーシュ=ミトラー/(紳士たち)ピエール・バルボー/ヴィルヘルム・フォン・デーク/ジャン・ラニエ/ジェラール・ロラン/ダビデ・モンテムーリ/ジル・ケアン/ガブリエル・ヴェルナー/アルフレッド・ヒッチコック●日本公開:1964/05●配給:東和●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(81-05-23)(評価★★★?)●併映:「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル)

ピトエフ/(淑女たち)フランソワーズ・ベルタン/ルーチェ・ガルシア=ヴィレ/エレナ・コルネル/フランソワーズ・スピラ/カリン・トゥーシュ=ミトラー/(紳士たち)ピエール・バルボー/ヴィルヘルム・フォン・デーク/ジャン・ラニエ/ジェラール・ロラン/ダビデ・モンテムーリ/ジル・ケアン/ガブリエル・ヴェルナー/アルフレッド・ヒッチコック●日本公開:1964/05●配給:東和●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上映会(81-05-23)(評価★★★?)●併映:「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル) 「ジブラルタルの追想」●原題:THE SAILOR FROM GIBRALTAR PERFORMER●制作年:1967年●制作国:イギリス●監督:トニー・リチャードソン●製作:オスカー・リュウェンスティン●脚本:クリストファー・イシャーウッド/ドン・マグナー/

「ジブラルタルの追想」●原題:THE SAILOR FROM GIBRALTAR PERFORMER●制作年:1967年●制作国:イギリス●監督:トニー・リチャードソン●製作:オスカー・リュウェンスティン●脚本:クリストファー・イシャーウッド/ドン・マグナー/

1864年18歳でバイエルン王に即位したルートヴィヒ(ヘルムート・バーガー)は、やがて年上の従姉エリザベート(ロミー・シュナイダー)に惹かれていくが、その思いは叶えられない。またルートヴィヒは政治や軍事より芸術を好み、特にワーグナー(トレヴァー・ハワード)を援助した。そのワーグナーは王をなめきっていて、愛人コジマ(シルヴァーナ・マンガーノ)と共に彼を食い物にする。ルートヴィヒは、贅を極めた宮殿での愚かしい生活や虚しい日常と、当時勃発した普墺戦争の中で精神的に消耗していき、その行動は次第に常軌を逸したものとなっていく―。

1864年18歳でバイエルン王に即位したルートヴィヒ(ヘルムート・バーガー)は、やがて年上の従姉エリザベート(ロミー・シュナイダー)に惹かれていくが、その思いは叶えられない。またルートヴィヒは政治や軍事より芸術を好み、特にワーグナー(トレヴァー・ハワード)を援助した。そのワーグナーは王をなめきっていて、愛人コジマ(シルヴァーナ・マンガーノ)と共に彼を食い物にする。ルートヴィヒは、贅を極めた宮殿での愚かしい生活や虚しい日常と、当時勃発した普墺戦争の中で精神的に消耗していき、その行動は次第に常軌を逸したものとなっていく―。 ルキノ・ヴィスコンティ(1906-1976)監督の1972年のイタリア・フランス・西ドイツ合作映画で、「地獄に堕ちた勇者ども」('69年)、「

ルキノ・ヴィスコンティ(1906-1976)監督の1972年のイタリア・フランス・西ドイツ合作映画で、「地獄に堕ちた勇者ども」('69年)、「 同じく'80年にヴェネツィア国際映画祭において、ヴィスコンティの当初の意図に限りなく近いとされる4時間版が初公開され、劣化したフィルムの修復作業を経たものが'06年に新宿のテアトルタイムズスクエアで開催された「ヴィスコンティ生誕100年祭」で、「ルートヴィヒ【完全復元版】」として「山猫」「イノセント」と共に上映されましたが、個人的にはその時は遺作となった「イノセント」しか観ることができず、今回、北千住・シネマブルースタジオのヴィスコンティ監督特集の一本として上映されたのを観ました(特集と言っても、「若者のすべて」('60年)と2作だけの上映だったが)。完全版もビデオ化されていましたが、やはりいつか劇場で観たいという思いもあって今回足を運んだ次第です。

同じく'80年にヴェネツィア国際映画祭において、ヴィスコンティの当初の意図に限りなく近いとされる4時間版が初公開され、劣化したフィルムの修復作業を経たものが'06年に新宿のテアトルタイムズスクエアで開催された「ヴィスコンティ生誕100年祭」で、「ルートヴィヒ【完全復元版】」として「山猫」「イノセント」と共に上映されましたが、個人的にはその時は遺作となった「イノセント」しか観ることができず、今回、北千住・シネマブルースタジオのヴィスコンティ監督特集の一本として上映されたのを観ました(特集と言っても、「若者のすべて」('60年)と2作だけの上映だったが)。完全版もビデオ化されていましたが、やはりいつか劇場で観たいという思いもあって今回足を運んだ次第です。

4時間という長さそのものが劇場向きですが、冒頭のルートヴィヒの戴冠式から荘厳な舞台劇を観ているみたいで、劇場で観た価値はありました。王族の絢爛豪華な世界を妥協なく再現している点で、中期以降のヴィスコンティ作品に観られる貴族趣味が最も徹底している作品と言えるかと思いますが(撮影はリンダーホーフ城など実際にルートヴィヒ2世が建設した王城でも行われた)、そうした壮大なバックグラウンドの中で、繊細で孤独を好むルートヴィヒの理知と狂気をきっちり浮き彫りにしてみせていて、「大味」感が全くないところがスゴいと思います。

4時間という長さそのものが劇場向きですが、冒頭のルートヴィヒの戴冠式から荘厳な舞台劇を観ているみたいで、劇場で観た価値はありました。王族の絢爛豪華な世界を妥協なく再現している点で、中期以降のヴィスコンティ作品に観られる貴族趣味が最も徹底している作品と言えるかと思いますが(撮影はリンダーホーフ城など実際にルートヴィヒ2世が建設した王城でも行われた)、そうした壮大なバックグラウンドの中で、繊細で孤独を好むルートヴィヒの理知と狂気をきっちり浮き彫りにしてみせていて、「大味」感が全くないところがスゴいと思います。 改めて完全版を観て思ったのは、史実に比較的忠実に描かれている点で、ルートヴィヒは近侍させた美青年たちを愛し、女性を嫌忌していたものの、エリーザベトだけには女性でありながら唯一心を許していたというのも事実らしく、また、彼女の妹のゾフィーと婚約者として押しつけられ、挙式を伸ばし延ばしにした挙句、婚約を反故にしてしまったのも実際のことのようです。ワーグナーに入れ込んで金を使い、城を幾つも建てて税金を使い、政治よりも詩を愛し、社交よりも真夜中の彷徨を好んだルードウィッヒですが、バイエルンの国民には人気があったそうです。

改めて完全版を観て思ったのは、史実に比較的忠実に描かれている点で、ルートヴィヒは近侍させた美青年たちを愛し、女性を嫌忌していたものの、エリーザベトだけには女性でありながら唯一心を許していたというのも事実らしく、また、彼女の妹のゾフィーと婚約者として押しつけられ、挙式を伸ばし延ばしにした挙句、婚約を反故にしてしまったのも実際のことのようです。ワーグナーに入れ込んで金を使い、城を幾つも建てて税金を使い、政治よりも詩を愛し、社交よりも真夜中の彷徨を好んだルードウィッヒですが、バイエルンの国民には人気があったそうです。 ヘルムート・バーガーは好演してると言うか、前半の美男子ぶりから終盤は一転して顔を白塗りにしての怪演、ホモセクシュアルはさほど強調されていませんが、「地獄に堕ちた勇者ども」を想起させるようなシーンがありました(ヴィスコンティとヘルムート・バーガーは"恋人同士"の関係にあったと言われ、ヘルムート・バーガーは姉として慕っていたロミー・シュナイダーから"バーガー嬢"或いは"バーガー夫人"とからかわれたほどであったという)。

ヘルムート・バーガーは好演してると言うか、前半の美男子ぶりから終盤は一転して顔を白塗りにしての怪演、ホモセクシュアルはさほど強調されていませんが、「地獄に堕ちた勇者ども」を想起させるようなシーンがありました(ヴィスコンティとヘルムート・バーガーは"恋人同士"の関係にあったと言われ、ヘルムート・バーガーは姉として慕っていたロミー・シュナイダーから"バーガー嬢"或いは"バーガー夫人"とからかわれたほどであったという)。 ワーグナーを演じるトレヴァー・ハワードも怪演、加えて、ロミー・シュナイダーの強い意志を秘めた美しさとシルヴァーナ・マンガーノのアクの強さ―といった具合に、壮大華麗な舞台装置に決して埋没してしまうことのない強烈な個性の配役陣と、その持ち味を十二分に引き出しているヴィスコンティの演出力が光ります。やはり、これはこの監督にしか撮れない作品なのだと思いましたが、'12年にワーグナー生誕200周年としてマリー・ノエル、ピーター・ゼアー共同監督でドイツ映画「ルートヴィヒ」が作られています。ある意味、こっちの方が「ご当地」版ということになりますが、出来の方はどうなのでしょうか。

ワーグナーを演じるトレヴァー・ハワードも怪演、加えて、ロミー・シュナイダーの強い意志を秘めた美しさとシルヴァーナ・マンガーノのアクの強さ―といった具合に、壮大華麗な舞台装置に決して埋没してしまうことのない強烈な個性の配役陣と、その持ち味を十二分に引き出しているヴィスコンティの演出力が光ります。やはり、これはこの監督にしか撮れない作品なのだと思いましたが、'12年にワーグナー生誕200周年としてマリー・ノエル、ピーター・ゼアー共同監督でドイツ映画「ルートヴィヒ」が作られています。ある意味、こっちの方が「ご当地」版ということになりますが、出来の方はどうなのでしょうか。

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキーノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキーノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

ヘルムート・バーガー(オーストリアの俳優)2023年5月18日死去。78歳。

ヘルムート・バーガー(オーストリアの俳優)2023年5月18日死去。78歳。 か。第二次大戦中のベルリン、ヘルムート・バーガー演じる権力欲に取りつかれたナチス親衛隊の将校が、軍人や重要人物が集まる高級娼館に大量の女スパイを送り込む。利用されていたと知った女主人と恋人を殺された娼婦の一人が復讐を計画、将校の秘密を暴き失脚を謀る―。「地獄に堕ちた勇者ども」の続編を狙ったエロティシズム大作と言われ、Wikipediaにも「『地獄に堕ちた勇者ども』にイ

か。第二次大戦中のベルリン、ヘルムート・バーガー演じる権力欲に取りつかれたナチス親衛隊の将校が、軍人や重要人物が集まる高級娼館に大量の女スパイを送り込む。利用されていたと知った女主人と恋人を殺された娼婦の一人が復讐を計画、将校の秘密を暴き失脚を謀る―。「地獄に堕ちた勇者ども」の続編を狙ったエロティシズム大作と言われ、Wikipediaにも「『地獄に堕ちた勇者ども』にイ

ンスパイヤされて、さらに内容もエログロ度を強化したものであった」とあるが、「地獄に堕ちた勇者ども」とは切り離して観た方がいいのでは。「地獄...」でも共演したイングリッド・チューリンがタイトルロ

ンスパイヤされて、さらに内容もエログロ度を強化したものであった」とあるが、「地獄に堕ちた勇者ども」とは切り離して観た方がいいのでは。「地獄...」でも共演したイングリッド・チューリンがタイトルロ ールのマダムに扮するなど、役者は錚々たるメンバーで、内容的にもしっかりした反戦映画なのに、79年初公開時のタイトルが「ナチ女秘密警察/SEX親衛隊」とはひどすぎる。このタイトルの方が好きな人もいるが(笑)。人によって評価は分かれると思うが、個人的には退廃美にハマって、評価は「ルートヴィヒ」と同じく★★★★。)「

ールのマダムに扮するなど、役者は錚々たるメンバーで、内容的にもしっかりした反戦映画なのに、79年初公開時のタイトルが「ナチ女秘密警察/SEX親衛隊」とはひどすぎる。このタイトルの方が好きな人もいるが(笑)。人によって評価は分かれると思うが、個人的には退廃美にハマって、評価は「ルートヴィヒ」と同じく★★★★。)「

「サロン・キティ」●原題:SALON KITTY(英題:MADAM KITTY)●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ティント・ブラス●脚本:ティント・ブラス/マリア・ピア・フスコ/エンニオ・デ・コン

「サロン・キティ」●原題:SALON KITTY(英題:MADAM KITTY)●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ティント・ブラス●脚本:ティント・ブラス/マリア・ピア・フスコ/エンニオ・デ・コン チーニ●撮影:シルヴァーノ・イポリッティ●音楽:フィオレンツォ・カルピ●時間:130分●出演:ヘルムート・バーガー/イングリッド・チューリン/テレサ・アン・サボイ/ベキム・フェミュー/ティナ・オーモン●日本公開:1979/03(短縮版)●配給:東映洋画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(82-06-06)(評価:★★★★)●併映:「華やかな魔女たち」(ルキノ・ヴィスコンティ)

チーニ●撮影:シルヴァーノ・イポリッティ●音楽:フィオレンツォ・カルピ●時間:130分●出演:ヘルムート・バーガー/イングリッド・チューリン/テレサ・アン・サボイ/ベキム・フェミュー/ティナ・オーモン●日本公開:1979/03(短縮版)●配給:東映洋画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(82-06-06)(評価:★★★★)●併映:「華やかな魔女たち」(ルキノ・ヴィスコンティ)

1954年の仏ディジョン。新聞社主アンリ(アラン・キュニー)の妻ジャンヌ(ジャンヌ・モロー)は閉塞的な日常からの逃避を月に二度のパリ行きと愛人ラウール(ホセ・ルイ・ド・ビラロンガ)との密会に求めていた。妻の不倫を疑うアンリの思惑により、逆に、ラウール

1954年の仏ディジョン。新聞社主アンリ(アラン・キュニー)の妻ジャンヌ(ジャンヌ・モロー)は閉塞的な日常からの逃避を月に二度のパリ行きと愛人ラウール(ホセ・ルイ・ド・ビラロンガ)との密会に求めていた。妻の不倫を疑うアンリの思惑により、逆に、ラウール たちを屋敷に迎えざるを得なくなったその当日、車が故障した所を若い考古学者ベルナール(ジャン・マルク・ボリー)に拾われ家に辿り着いた彼女。友人らを迎えたその晩、眠れずに戸外へ出ると、そこにベルナールの姿もあった。夢遊病者のように庭をさまよい歩き、いつしか二人

たちを屋敷に迎えざるを得なくなったその当日、車が故障した所を若い考古学者ベルナール(ジャン・マルク・ボリー)に拾われ家に辿り着いた彼女。友人らを迎えたその晩、眠れずに戸外へ出ると、そこにベルナールの姿もあった。夢遊病者のように庭をさまよい歩き、いつしか二人 は、ジャンヌの寝室で愛を交わす。そして翌朝、驚く夫や愛人を後目に、彼女は新しい男と共に家を出る―。

は、ジャンヌの寝室で愛を交わす。そして翌朝、驚く夫や愛人を後目に、彼女は新しい男と共に家を出る―。 ルイ・マルの監督デビュー第2作目('58年)で、カンヌ国際映画祭「審査員特別賞」受賞作。実業家の若い妻ジャンヌが、仕事人で嫉妬深い夫とスポーツマンで貴族的生活を送っているプレイボーイの愛人の間で揺れ動いていたと思ったら、偶然出会った若い考古学者と一夜にして突然の恋に落ちるという、ストーリーとしては意外な展開ですが、ラブロマンスとしてはむしろオーソドックスなタイプの1

ルイ・マルの監督デビュー第2作目('58年)で、カンヌ国際映画祭「審査員特別賞」受賞作。実業家の若い妻ジャンヌが、仕事人で嫉妬深い夫とスポーツマンで貴族的生活を送っているプレイボーイの愛人の間で揺れ動いていたと思ったら、偶然出会った若い考古学者と一夜にして突然の恋に落ちるという、ストーリーとしては意外な展開ですが、ラブロマンスとしてはむしろオーソドックスなタイプの1 つ。むしろアンニュイな若妻を主人公とする(この頃ルイ・マルとジャンヌ・モローは恋人同士の関係にあったと思うが)この"正統派"ラブロマンスを26歳で真っ向から撮っているというのがスゴイなあと思うし、ちょっと背伸びしている感じもなくもないですが、既に「死刑台のエレベーター」という傑作を撮っているだけに、何か映画の文法というものを若くして体得してしまっている印象を受けます。

つ。むしろアンニュイな若妻を主人公とする(この頃ルイ・マルとジャンヌ・モローは恋人同士の関係にあったと思うが)この"正統派"ラブロマンスを26歳で真っ向から撮っているというのがスゴイなあと思うし、ちょっと背伸びしている感じもなくもないですが、既に「死刑台のエレベーター」という傑作を撮っているだけに、何か映画の文法というものを若くして体得してしまっている印象を受けます。 ジャンヌが夜中に偶然にベルナールと出くわして、そこから二人が結ばれるまでの映像の流れはまるで夢の世界のようであり(カメラは「死刑台のエレベーター」と同じくアンリ・ドカエだが、この夜のシーン、何となく〈道行〉のような印象を受けたのは自分だけか)、それに被るクラシック音楽も効いています。子どもに別れまで告げていることからジャンヌの強い決意が窺える一方で、ラストではどことなく未だ不安の表情を残しているというのがリアル。それでも、もう彼女は元の世界に戻ることはない...

ジャンヌが夜中に偶然にベルナールと出くわして、そこから二人が結ばれるまでの映像の流れはまるで夢の世界のようであり(カメラは「死刑台のエレベーター」と同じくアンリ・ドカエだが、この夜のシーン、何となく〈道行〉のような印象を受けたのは自分だけか)、それに被るクラシック音楽も効いています。子どもに別れまで告げていることからジャンヌの強い決意が窺える一方で、ラストではどことなく未だ不安の表情を残しているというのがリアル。それでも、もう彼女は元の世界に戻ることはない... 「死刑台のエレベーター」のマイルス・デイヴィスの使われ方といい、「鬼火」のエリック・サティのピアノ曲の使われ方といい、この監督の映像と音楽の融和レベルの高さは他の追随を許さないものあるとこの作品を観ても思います。強いて言えば、自分が映画のセオリーというものをマスターし切っていることを見せつけるために撮った作品ともとれるのが難点と言えなくもないですが、(デビュー作がフロックでないことを証明するために?)敢えて古典に材を得つつ、クラシカルな優美さを現代に移し替えても損なわないのは、やはり巧みの技と言えるかと思いました。

「死刑台のエレベーター」のマイルス・デイヴィスの使われ方といい、「鬼火」のエリック・サティのピアノ曲の使われ方といい、この監督の映像と音楽の融和レベルの高さは他の追随を許さないものあるとこの作品を観ても思います。強いて言えば、自分が映画のセオリーというものをマスターし切っていることを見せつけるために撮った作品ともとれるのが難点と言えなくもないですが、(デビュー作がフロックでないことを証明するために?)敢えて古典に材を得つつ、クラシカルな優美さを現代に移し替えても損なわないのは、やはり巧みの技と言えるかと思いました。

ハネス・ブラームス●原作:イヴァン・ドノン「明日

ハネス・ブラームス●原作:イヴァン・ドノン「明日 はない」●時間:95分●出演:ジャンヌ・モロー/ジャン・マルク・ボリー/アラン・キュニー/ホセ・ルイ・ド・ビラロンガ/ジュディット・マーグル/ガストン・モド/ジュディット・マーレ●日本公開:1959/04●配給:映配●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(14-07-08)(評価:★★★★)

はない」●時間:95分●出演:ジャンヌ・モロー/ジャン・マルク・ボリー/アラン・キュニー/ホセ・ルイ・ド・ビラロンガ/ジュディット・マーグル/ガストン・モド/ジュディット・マーレ●日本公開:1959/04●配給:映配●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(14-07-08)(評価:★★★★)