「●人類学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1301】 三井 誠 『人類進化の700万年』

「●講談社学術文庫」の インデックッスへ

詳しく書かれていて、且つ分かり易い。解説書でありながら、ロマンを掻き立てられる。

.jpg) 埴原和郎(はにはら かずろう)

埴原和郎(はにはら かずろう)

『人類の進化史―20世紀の総括 (講談社学術文庫)』['04年] 『人類と進化 試練と淘汰の道のり―未来へつなぐ500万年の歴史

』 ['00年]

本書の著者である人類学者の埴原和郎(1927-2004/享年77)東大名誉教授が1991年に提唱した日本人の起源についての「二重構造論」(東南アジア系の縄文人が居住していた日本列島に、東北アジア系の弥生人が流入して混血して現在に至っているという説)は、発表当初は多くの批判を浴びましたが、「日本人の重層性」という考えは、今は主流の学説になっています。

本書は、その埴原博士が人類の進化史全般について解説したもので、『人類と進化 試練と淘汰の道のり―未来へつなぐ500万年の歴史』('00年/講談社)を底本とし、学術文庫に収めるにあたって、'00年以降'04年までの人類学の新たな成果が書き加えられています(結果的に学術文庫の方が単行本よりややページ数が多くなっている(321p→334p))。

「章立て」を見てもわかりますが、テーマごとに年代を区切り、500万年前に二本足で直立歩行する猿人が出現し、それが現代型ヒト(サピエンス)に進化していくまでが丹念に解説されていて、詳しく書かれているだけでなく、文章もたいへん読み易いものであり、もともと形質人類学者なので、形質(骨)に関する記述は特に丁寧ですが、それだけでなく、遺伝(分子生物)学・地球環境学など広範な学問領域の研究成果が織り込まれています。

「新人アフリカ単一起源説」に基づいて描いた新人(現代型サピエンス)の拡散

個人的には、やはり、人類の「出アフリカ」の解説部分が特にロマンを掻き立てられましたが、猿人から原人にかけての進化がアフリカで起こり、エレクトス原人のグループが初めてアフリカを出たのが100万年以上前だったと考えられるとのことで、現代人はアフリカからヨーロッパ、アジアに渡った原人の子孫であるという「多地域進化説」が当初は優勢だった―ところが、そこへ、「イブ説」という「全ての現代人(サピエンス)は、およそ20万年前にアフリカで生きていたあるグループの女性の子孫だ」という遺伝子学からの学説が出てきて、様々な修正を加えられながらも現在では「単系統進化説」が優位学説であるとのこと。

個人的には、やはり、人類の「出アフリカ」の解説部分が特にロマンを掻き立てられましたが、猿人から原人にかけての進化がアフリカで起こり、エレクトス原人のグループが初めてアフリカを出たのが100万年以上前だったと考えられるとのことで、現代人はアフリカからヨーロッパ、アジアに渡った原人の子孫であるという「多地域進化説」が当初は優勢だった―ところが、そこへ、「イブ説」という「全ての現代人(サピエンス)は、およそ20万年前にアフリカで生きていたあるグループの女性の子孫だ」という遺伝子学からの学説が出てきて、様々な修正を加えられながらも現在では「単系統進化説」が優位学説であるとのこと。

また、本書では、ネアンデルタール人についての記述が特に詳しく、ネアンデルタール人は、30万年前に原ネアンデルタール人が出現し(祖先はハイデルベルゲンシス原人ではないかと考えられているが、この原人の"故郷"がどこかについてはアフリカ説、ヨーロッパ説など諸説ある)、寒冷気候に適応しながらヨーロッパと西アジアの全域に分布していったにも関わらず3万年前までには全て絶滅してしまったとのことですが、その間に、後に「出アフリカ」を果たしたホモ・サピエンスとの間に、"交流"はあったが"混血"は無かったとのことです。

文庫化にあたって書き加えられた4年間の人類学の研究・発見成果だけでも様々なものがありますが、とりわけ、最古の人類化石サヘラントロプス・チャデンシスの発見により人類の起源が一気に200万年も以前に遡ったことは画期的であり、他書なども併せ読むとよりよく分かりますが、猿人・原人の細分化が近年特に進んでいるように思えます。

また、底本の段階で既に触れられてますが、「多地域進化説」が必ずしも全否定できないものとなってきていることが窺えるのが興味深く、一方で、アフリカで起きたサピエンスが、コイサンとニグロイドといった分化だけでなく、アフリカ内部においてもかなりの多様性を持ったものであったと推察されること(黒人しかいなかったわけではない)も、近年の研究成果として注目していいのではないかと思います。

日本人の起源についての著者の「二重構造論」についても、それまで述べてきた人類全体の進化史の流れの中で分かり易く解説されていて、解説書でありながらも読みどころ満載という感じです。

学術文庫刊行と時同じくして著者は肺がんで亡くなっていますが、生前からダンディな合理主義者で知られ、遺言により供花・香典を固辞し会葬を執り行わなかったこと、その死がマスコミにより報じられたのは、近親者による密葬が終わった後でした。

学術文庫刊行と時同じくして著者は肺がんで亡くなっていますが、生前からダンディな合理主義者で知られ、遺言により供花・香典を固辞し会葬を執り行わなかったこと、その死がマスコミにより報じられたのは、近親者による密葬が終わった後でした。

《読書MEMO》

●章立て

第1章 サルからヒトへの関門(‐500万年前ごろ)

第2章 生き残りをかけた猿人たちの選択(500万‐100万年前ごろ)

第3章 文化に目覚めたヒトの予備軍(250万‐23万年前ごろ)

第4章 直立したヒト、アフリカを出る(170万‐20万年前ごろ)

第5章 少しずつ見えてきた現代人への道すじ(60万‐23万年前ごろ)

第6章 氷期に適応したネアンデルタール人(20万‐3万年前ごろ)

第7章 多様化していく現代型のヒト(20万‐2万年前ごろ)

第8章 集団移動と混血をくり返しながら(3万‐1万年前ごろ)

第9章 ついに太平洋を越えて(4万年前ごろ‐)

第10章 進化に学ぶヒトの未来

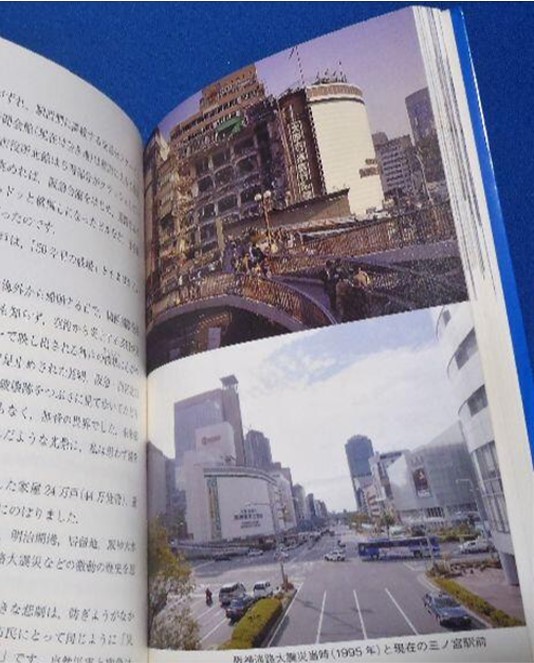

神戸の街を紹介した本ですが、阪神淡路大震災の後、街がどのように復興を遂げてきたかということにスポットを当てているのが特徴で、震災後ちょうど10年を経ようとしている時期に刊行されたのは、1つの区切りを記すうえでも意味のあることだったのではないでしょうか。

神戸の街を紹介した本ですが、阪神淡路大震災の後、街がどのように復興を遂げてきたかということにスポットを当てているのが特徴で、震災後ちょうど10年を経ようとしている時期に刊行されたのは、1つの区切りを記すうえでも意味のあることだったのではないでしょうか。 ハーバーランドの「跳ね橋」の傍のオブジェが、川崎造船所が1919年に「8時間労働制」を導入した記念碑だとは知りませんでした。

ハーバーランドの「跳ね橋」の傍のオブジェが、川崎造船所が1919年に「8時間労働制」を導入した記念碑だとは知りませんでした。

第8代将軍・徳川吉宗

第8代将軍・徳川吉宗 最初に出てくるのは、70歳で400字詰め原稿用紙に換算して175枚以上あろうという「遺書」を書いた鈴木儀三冶(ぎそうじ)という、中風(脳卒中)の後遺症に伏す隠居老人で、遺書の内容は、家族、とりわけ家業の質屋を老人の後に仕切る娘婿に対する愚痴が溢れているのですが、この、いかにもそこらにいそうな老人のどこが"特別"かというと、実は彼は俳詣・書道・絵画・漢詩などをたしなむ多才の文人で、「牧之」(ぼくし)という号で、各地を巡った記録を残している―。

最初に出てくるのは、70歳で400字詰め原稿用紙に換算して175枚以上あろうという「遺書」を書いた鈴木儀三冶(ぎそうじ)という、中風(脳卒中)の後遺症に伏す隠居老人で、遺書の内容は、家族、とりわけ家業の質屋を老人の後に仕切る娘婿に対する愚痴が溢れているのですが、この、いかにもそこらにいそうな老人のどこが"特別"かというと、実は彼は俳詣・書道・絵画・漢詩などをたしなむ多才の文人で、「牧之」(ぼくし)という号で、各地を巡った記録を残している―。 2番目の登場は、8代将軍・徳川吉宗で、ずば抜けた胆力と体力の持ち主であった"暴れん坊将軍"も、62歳で引退し大御所となった後は、中風の後遺症による半身麻痺と言語障害に苦しんでいて、1つ年下で側近中の側近である小笠原石見守政登は、将軍の介護をしつつ、長男の新将軍・家重とその弟・田安宗武との確執など悪い話は大御所の耳には入れまいとしますが―。

2番目の登場は、8代将軍・徳川吉宗で、ずば抜けた胆力と体力の持ち主であった"暴れん坊将軍"も、62歳で引退し大御所となった後は、中風の後遺症による半身麻痺と言語障害に苦しんでいて、1つ年下で側近中の側近である小笠原石見守政登は、将軍の介護をしつつ、長男の新将軍・家重とその弟・田安宗武との確執など悪い話は大御所の耳には入れまいとしますが―。 最後に登場する、寺の住職を退き隠居の身にある十方庵こと大浄敬順は、前2人と違って老いても頗る元気、各地を散策し、68歳になるまでに957話の紀行エッセイを綴った風流人ですが、表向き女人嫌いなようで、実は結構生臭だったというのが面白いです。

最後に登場する、寺の住職を退き隠居の身にある十方庵こと大浄敬順は、前2人と違って老いても頗る元気、各地を散策し、68歳になるまでに957話の紀行エッセイを綴った風流人ですが、表向き女人嫌いなようで、実は結構生臭だったというのが面白いです。

.jpg)

鶴間和幸 氏

鶴間和幸 氏

.jpg) 冷徹な分析的知能と炎のような情熱を併せ持ち、20世紀最大の哲学的天才と言われるルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein、1889‐1951)の評伝で、著者は、かつて彼の学生であり、後に公私にわたって彼と長く親交のあった米国の哲学者であり、評伝と言うより、サブタイトルにある「思い出」と言った方が確かにぴったりくる内容。

冷徹な分析的知能と炎のような情熱を併せ持ち、20世紀最大の哲学的天才と言われるルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein、1889‐1951)の評伝で、著者は、かつて彼の学生であり、後に公私にわたって彼と長く親交のあった米国の哲学者であり、評伝と言うより、サブタイトルにある「思い出」と言った方が確かにぴったりくる内容。

訳者は、ハーバード大学で日本文学・日本語を教えていた板坂元で、同著者(N・マルコム)による『回想のヴィトゲンシュタイン』('74年/教養選書)という似たタイトルの本(哲学者の藤本隆志の訳)がありますが、同じ元本を同時期に別々の訳者が訳した偶然の結果であるとのこと、哲学者ではない板坂元が本書を訳したのは、本書にも見られる、異国の地で苦悶しながらも真摯に学生と向き合う教育者としてのウィトゲンシュタインの姿への共感からではないかと思われます。

訳者は、ハーバード大学で日本文学・日本語を教えていた板坂元で、同著者(N・マルコム)による『回想のヴィトゲンシュタイン』('74年/教養選書)という似たタイトルの本(哲学者の藤本隆志の訳)がありますが、同じ元本を同時期に別々の訳者が訳した偶然の結果であるとのこと、哲学者ではない板坂元が本書を訳したのは、本書にも見られる、異国の地で苦悶しながらも真摯に学生と向き合う教育者としてのウィトゲンシュタインの姿への共感からではないかと思われます。

2008年10月8日付「朝日新聞」

2008年10月8日付「朝日新聞」

ノーベル賞が科学者の絶対的な業績指標だとは思いませんが、サイエンス系のノーベル賞は、平和賞や経済賞、文学賞に比べれば、まだ幾らかは客観的指標になり得るのかなと個人的には思っていて、この54人の中にも後のノーベル賞受賞者が結構いるなあと。

ノーベル賞が科学者の絶対的な業績指標だとは思いませんが、サイエンス系のノーベル賞は、平和賞や経済賞、文学賞に比べれば、まだ幾らかは客観的指標になり得るのかなと個人的には思っていて、この54人の中にも後のノーベル賞受賞者が結構いるなあと。小林誠、益川敏英、南部陽一郎の3氏.jpg) その後暫く日本人の受賞は無く、それが、'08年になって、小林誠・益川敏英両氏と南部陽一郎氏の物理学賞の受賞が相次ぎました(南部陽一郎氏はアメリカ国籍)。現在は海外で研究活動をしている人も含め、皆、日本の大学で学んだか卒業した人ですが、全員、国立大学出身で私立大学卒はいません['09年現在]。

その後暫く日本人の受賞は無く、それが、'08年になって、小林誠・益川敏英両氏と南部陽一郎氏の物理学賞の受賞が相次ぎました(南部陽一郎氏はアメリカ国籍)。現在は海外で研究活動をしている人も含め、皆、日本の大学で学んだか卒業した人ですが、全員、国立大学出身で私立大学卒はいません['09年現在]。

この間のサイエンス系のノーベル賞受賞者で、本書のリストに無いのは、島津製作所の田中耕一氏('02年/化学賞)と"オワンクラゲ"の下村脩氏('08年/化学賞)ということになります('08年は、前記小林誠・益川敏・南部陽一郎氏と下村脩氏の合わせて4人が受賞)。

この間のサイエンス系のノーベル賞受賞者で、本書のリストに無いのは、島津製作所の田中耕一氏('02年/化学賞)と"オワンクラゲ"の下村脩氏('08年/化学賞)ということになります('08年は、前記小林誠・益川敏・南部陽一郎氏と下村脩氏の合わせて4人が受賞)。 54人から既に受賞していた2人を除くと52人、'09年現在、その内の6人がノーベル賞を受賞したことになります。リストには、数学などノーベル賞の対象外の分野や対象になりにくい分野の研究者が挙げられていることを考えれば、まあまあ、いい線(?)ではないでしょうか(リスト中の研究者では、その後やや間が空いて、中村修二氏('14年/物理学賞、アメリカ国籍)、大村智氏('15年/医学生理学賞)と続く)。一方で、'08年7月には小柴昌俊氏の愛弟子で、小柴氏が'09年のノーベル賞受賞は確実としていた戸塚洋二氏が壮絶なガン死を遂げており、こちらは97歳で亡くなった四手井綱英氏とは対照的に66歳という若さでした(その後、小柴研究所での戸塚洋二氏のいわば弟弟子にあたる梶田隆章氏が受賞('15年/物理学賞))。

54人から既に受賞していた2人を除くと52人、'09年現在、その内の6人がノーベル賞を受賞したことになります。リストには、数学などノーベル賞の対象外の分野や対象になりにくい分野の研究者が挙げられていることを考えれば、まあまあ、いい線(?)ではないでしょうか(リスト中の研究者では、その後やや間が空いて、中村修二氏('14年/物理学賞、アメリカ国籍)、大村智氏('15年/医学生理学賞)と続く)。一方で、'08年7月には小柴昌俊氏の愛弟子で、小柴氏が'09年のノーベル賞受賞は確実としていた戸塚洋二氏が壮絶なガン死を遂げており、こちらは97歳で亡くなった四手井綱英氏とは対照的に66歳という若さでした(その後、小柴研究所での戸塚洋二氏のいわば弟弟子にあたる梶田隆章氏が受賞('15年/物理学賞))。

●小柴昌俊(2002年ノーベル物理学賞) 「ニュートリノ天文学」を切り拓く

●小柴昌俊(2002年ノーベル物理学賞) 「ニュートリノ天文学」を切り拓く

漢の武帝の時代、匈奴との戦いで敵軍の捕虜となった友人の武将・李陵を弁護して武帝の怒りに触れ、宮刑に処せられた太史令・司馬遷は、歴史の真実を書き残すために「史記」を書き始める。一方、最初は匈奴の王・且鞮候(しょていこう)単于からの仕官の誘いを拒んでいた李陵は、誤報により祖国で裏切り者扱いにされて家族を殺され、やがて単于の娘を娶り左賢王となるが、一方、北海(バイカル湖)のほとりには、同じく匈奴に囚われながらも祖国への忠節を貫いた武人・蘇武がいた―。

漢の武帝の時代、匈奴との戦いで敵軍の捕虜となった友人の武将・李陵を弁護して武帝の怒りに触れ、宮刑に処せられた太史令・司馬遷は、歴史の真実を書き残すために「史記」を書き始める。一方、最初は匈奴の王・且鞮候(しょていこう)単于からの仕官の誘いを拒んでいた李陵は、誤報により祖国で裏切り者扱いにされて家族を殺され、やがて単于の娘を娶り左賢王となるが、一方、北海(バイカル湖)のほとりには、同じく匈奴に囚われながらも祖国への忠節を貫いた武人・蘇武がいた―。

後にそれぞれ「春秋五覇」の1人に数えられる呉王夫差と越王勾践が、自国の存亡を賭け、智謀の限りを尽くしたこの争いは、「臥薪嘗胆」の故事でも知られていますが、このコミック物語の前半の主人公は、知勇に優れた武将である呉の伍子胥(ごししよ)で、後半の主役は、名軍師として鳴らした越の范蠡(はんれい)と見ていいでしょう。

後にそれぞれ「春秋五覇」の1人に数えられる呉王夫差と越王勾践が、自国の存亡を賭け、智謀の限りを尽くしたこの争いは、「臥薪嘗胆」の故事でも知られていますが、このコミック物語の前半の主人公は、知勇に優れた武将である呉の伍子胥(ごししよ)で、後半の主役は、名軍師として鳴らした越の范蠡(はんれい)と見ていいでしょう。