「●写真集」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3508】 吉田 ルイ子 『ハーレム』

「●日本の主な写真家」の インデックッスへ

室生犀星の詩との"コラボ"。日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成す。

『写真集・詩のふるさと (1958年) 』 濱谷 浩(1915-1999/享年83)

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の初期写真集。1958(昭和33)年、雑誌「婦人公論」の1月号から12月号までの1年間に、詩人・室生犀星(1889-1962)の「わが愛する詩人の伝記」連載の文章に、濱谷浩が写真を撮り下ろして作り上げた詩写真集です。

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の初期写真集。1958(昭和33)年、雑誌「婦人公論」の1月号から12月号までの1年間に、詩人・室生犀星(1889-1962)の「わが愛する詩人の伝記」連載の文章に、濱谷浩が写真を撮り下ろして作り上げた詩写真集です。

室生犀星の「わが愛する詩人の伝記」は、室生犀星が、その交友と、体験と、鑑賞を通して、北原白秋,、高村光太郎、萩原朔太郎、釈迢空、島崎藤村、堀辰雄、立原道造など12人の詩人を、その原風景と併せて(例えば島崎藤村であれば馬籠・千曲川、堀辰雄であれば軽井沢・追分といったように)浮き彫りにしたものです。この写真集も当時の連載を生かし、美しい諧調のモノクロ写真と室生犀星の詩・散文の組み合わせにより、日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成しています(今で言うところの"コラボレーション"か)。

室生犀星の「わが愛する詩人の伝記」は、室生犀星が、その交友と、体験と、鑑賞を通して、北原白秋,、高村光太郎、萩原朔太郎、釈迢空、島崎藤村、堀辰雄、立原道造など12人の詩人を、その原風景と併せて(例えば島崎藤村であれば馬籠・千曲川、堀辰雄であれば軽井沢・追分といったように)浮き彫りにしたものです。この写真集も当時の連載を生かし、美しい諧調のモノクロ写真と室生犀星の詩・散文の組み合わせにより、日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成しています(今で言うところの"コラボレーション"か)。

ただし、濱谷浩自身はあとがきで、「詩のこころを、写真に託すことは到底不可能なことは当然で、詩には詩のこころ、写真には写真のありようがあって、その答えが、写真集『詩のふるさと』になりました」としています。

『雪国』(1956年)、『辺境の町』(1957年)、『裏日本』(1957年)、『見てきた中国』(1958年)に続く5冊目の写真集ですが、先行4冊を、『雪国』を長男に喩え「四人の男の子が、この世に生をうけました」としているのに対し、「今度が五人目の子、優しい女の子、わが家にははじめて女の子が(中略)生まれたのであります」としているのが興味深いです。いずれにせよ、前の4冊も本書も入手しにくくなっているので貴重です。

『雪国―濱谷浩写真』(1956年)/『辺境の町』(1957年)/『裏日本』(1957年)/『写真集 見てきた中国』(1958年)

ただし、元々の室生犀星の文章の方は『我が愛する詩人の伝記』として1960年に中公文庫で文庫化され、さらに1965年に角川文庫で、2016年に講談社文芸文庫で再文庫化されているほか、この写真集『詩のふるさと』と併せた写文集が『写文集―我が愛する詩人の伝記』として「室生犀星没後60年」にあたる2021年に中央公論新社から刊行されています。

《読書MEMO》

●室生犀星(文)・濱谷浩 (写真)『写文集―我が愛する詩人の伝記』目次

●室生犀星(文)・濱谷浩 (写真)『写文集―我が愛する詩人の伝記』目次

北原白秋――柳川

高村光太郎――阿多々良山・阿武隈川

萩原朔太郎――前橋

釈迢空――能登半島

島崎藤村――馬籠・千曲川

堀辰雄――軽井沢・追分

立原道造――軽井沢

津村信夫――戸隠山

山村暮鳥――大洗

百田宗治――大阪

千家元麿――出雲

室生犀星――金沢

『我が愛する詩人の伝記』あとがき 室生犀星

濱谷浩さんのこと 室生犀星

『詩のふるさと』あとがき 濱谷浩

林忠彦(1918-1990/享年72)は日本写真界の重鎮として「木村伊兵衛写真賞」「土門拳写真賞」と並んで「林忠彦賞」として日本の三大写真賞にその名を連ねる写真家ですが、その全生涯にわたる作品から1000点を収録した決定版とでも言うべき写真集です。戦前の写真から晩年までを年代順に網羅し、林忠彦の写真家人生を総括した一冊と言え、ページ数 650ペ―ジ、厚さ5.5センチのボリュームになります。

林忠彦(1918-1990/享年72)は日本写真界の重鎮として「木村伊兵衛写真賞」「土門拳写真賞」と並んで「林忠彦賞」として日本の三大写真賞にその名を連ねる写真家ですが、その全生涯にわたる作品から1000点を収録した決定版とでも言うべき写真集です。戦前の写真から晩年までを年代順に網羅し、林忠彦の写真家人生を総括した一冊と言え、ページ数 650ペ―ジ、厚さ5.5センチのボリュームになります。 第1部の戦時下では、松戸飛行場の哨戒出動前の航空兵たちや、昭和17年のシンガポール陥落時の街の賑わい、秋田で材木運搬に携わる女性たちの写真などがあります。

第1部の戦時下では、松戸飛行場の哨戒出動前の航空兵たちや、昭和17年のシンガポール陥落時の街の賑わい、秋田で材木運搬に携わる女性たちの写真などがあります。 第2部の戦後間もない頃の写真には、復員兵・引揚者・戦災孤児の写真や、占領下で復興していく日本の様子を写した写真に続いて、最後に「無頼派の作家たち」として、太宰治や坂口安吾、織田作之助などを撮った、よく知られている写真があります。太宰治を撮ったのは、銀座の酒場「ルパン」に織田作之助を撮りに行ったら、反対側で坂口安吾と並んで「おい、俺も撮れよ」とわめいたベロベロに酔った男がいて、「あの男はいったい何者ですか」と人に訊くと太宰治だったということで、あの写真、"偶然の産物"だったのかあ(太宰が写っている写真の右手前は坂口安吾の背中)。

第2部の戦後間もない頃の写真には、復員兵・引揚者・戦災孤児の写真や、占領下で復興していく日本の様子を写した写真に続いて、最後に「無頼派の作家たち」として、太宰治や坂口安吾、織田作之助などを撮った、よく知られている写真があります。太宰治を撮ったのは、銀座の酒場「ルパン」に織田作之助を撮りに行ったら、反対側で坂口安吾と並んで「おい、俺も撮れよ」とわめいたベロベロに酔った男がいて、「あの男はいったい何者ですか」と人に訊くと太宰治だったということで、あの写真、"偶然の産物"だったのかあ(太宰が写っている写真の右手前は坂口安吾の背中)。 第3部の昭和26年~36年の写真では、冒頭に三島由紀夫など戦後文学の旗手たちの写真があり(後の方に石原慎太郎も裕次郎とともに出てく

第3部の昭和26年~36年の写真では、冒頭に三島由紀夫など戦後文学の旗手たちの写真があり(後の方に石原慎太郎も裕次郎とともに出てく る)、長嶋茂雄、力道山といったスポーツ界のスターの写真もあります。さらに賑わう街の裏表を映した写真があって、サブリナスタイルで街を闊歩する八頭身美人の写真もあれば、ヌード劇場、女相撲、SMショーなどの写真も。しかし、昭和29年に撮られた帰省者で溢れる上野って、当時まだこんな感じかと。都会ばかりでなく地方の農村・漁村の当時の風俗を撮った写真も多数あり

る)、長嶋茂雄、力道山といったスポーツ界のスターの写真もあります。さらに賑わう街の裏表を映した写真があって、サブリナスタイルで街を闊歩する八頭身美人の写真もあれば、ヌード劇場、女相撲、SMショーなどの写真も。しかし、昭和29年に撮られた帰省者で溢れる上野って、当時まだこんな感じかと。都会ばかりでなく地方の農村・漁村の当時の風俗を撮った写真も多数あり ます(昭和28年の復帰時の奄美大島の写真などは貴重)。さらには、昭和30年に渡米した際に撮られた写真も。東海道を撮った写真に続いて第3部の後半には、谷崎潤一郎、川端康成、志賀直哉をはじめ、数多くの作家が登場、「婦人公論」の企画として撮られた小説作品の舞台を探訪した写真群を復刻編集したものがあり、さらに、女優、映画監督、俳優、さまざまな分野の芸術家の写真があり、この有名人の写真の部分だけで140ページほどもあります。

ます(昭和28年の復帰時の奄美大島の写真などは貴重)。さらには、昭和30年に渡米した際に撮られた写真も。東海道を撮った写真に続いて第3部の後半には、谷崎潤一郎、川端康成、志賀直哉をはじめ、数多くの作家が登場、「婦人公論」の企画として撮られた小説作品の舞台を探訪した写真群を復刻編集したものがあり、さらに、女優、映画監督、俳優、さまざまな分野の芸術家の写真があり、この有名人の写真の部分だけで140ページほどもあります。 第4部の昭和39年以降についても、変わりゆく日本の姿を追う一方で、日本の著名な画家や経営者の写真があり、この辺りからカラー写真になってきます。高林庵(奈良慈光院の茶室) など全国の有名な茶室の写真があり、家元を撮った写真も。また、五百羅漢像の写真、旅先で撮った世界中の美しい写真、日本各地の懐かしい風景写真、長崎の海と十字架をモチーフとした写真、維新の英傑・西郷隆盛の跡を追ったや若き英傑の跡を追った長州路の写真、第3部でもあった東海道の写真(箱根杉並木の写真がいい)等々です。

第4部の昭和39年以降についても、変わりゆく日本の姿を追う一方で、日本の著名な画家や経営者の写真があり、この辺りからカラー写真になってきます。高林庵(奈良慈光院の茶室) など全国の有名な茶室の写真があり、家元を撮った写真も。また、五百羅漢像の写真、旅先で撮った世界中の美しい写真、日本各地の懐かしい風景写真、長崎の海と十字架をモチーフとした写真、維新の英傑・西郷隆盛の跡を追ったや若き英傑の跡を追った長州路の写真、第3部でもあった東海道の写真(箱根杉並木の写真がいい)等々です。

『

『

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の先に取り上げた『濱谷浩写真集 市の音―一九三〇年代・東京』('09年/河出書房新社)は濱谷浩の没後10年目の記念写真集でしたが、2015年刊行のこちらは生誕100年の記念写真集です(戦後70年の節目でもある)。民俗学への傾倒とともに人間と風土を見つめ続けた代表作『雪国』、『裏日本』からの抜粋をはじめ、1930年代の写真家としての出発点から1960年代の安保闘争までの国内で撮影された主要なモノクローム作品までの200点を通して、写真家・濱谷浩の足跡を辿ります。

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の先に取り上げた『濱谷浩写真集 市の音―一九三〇年代・東京』('09年/河出書房新社)は濱谷浩の没後10年目の記念写真集でしたが、2015年刊行のこちらは生誕100年の記念写真集です(戦後70年の節目でもある)。民俗学への傾倒とともに人間と風土を見つめ続けた代表作『雪国』、『裏日本』からの抜粋をはじめ、1930年代の写真家としての出発点から1960年代の安保闘争までの国内で撮影された主要なモノクローム作品までの200点を通して、写真家・濱谷浩の足跡を辿ります。

ではなぜその写真展が濱谷浩の前中期の作品まで取り上げ、後期作品を取り上げなかったかというと、全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいいとキュレーターが考えたからとのことです。また、戦時中に新潟県高田市に疎開しており(代表作の1つに、1945年8月15日に疎開先の新潟県高田で撮影した《終戦の日の太陽》がある)、「雪国」「裏日本」といった作品に重きを置いた方が、新潟の人たちには親しみやすいということもあったのでしょう。

ではなぜその写真展が濱谷浩の前中期の作品まで取り上げ、後期作品を取り上げなかったかというと、全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいいとキュレーターが考えたからとのことです。また、戦時中に新潟県高田市に疎開しており(代表作の1つに、1945年8月15日に疎開先の新潟県高田で撮影した《終戦の日の太陽》がある)、「雪国」「裏日本」といった作品に重きを置いた方が、新潟の人たちには親しみやすいということもあったのでしょう。 従って、生涯の作品傾向の推移を網羅的にカバーしたものではないというとは踏まえておいて、「雪国」や「裏日本」といったテーマに沿った写真群を眺めると、それはそれで味わい深いものがあり、「全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいい」と考えたキュレーターの意図に、写真集を通して嵌りました。特に、民俗学的記録を超える写真表現を追求した「雪国」「裏日本」を堪能しました(個人的に、自分が昭和30年代に雪国・裏日本に住んでいたということもある)。実際のところ、写真集『雪国』(毎日新聞社)は1956年、『裏日本』(新潮社)1957年の刊行で、今では入手が難しくなっており、「雪国」「裏日本」にフォーカスした本写真集は貴重です。

従って、生涯の作品傾向の推移を網羅的にカバーしたものではないというとは踏まえておいて、「雪国」や「裏日本」といったテーマに沿った写真群を眺めると、それはそれで味わい深いものがあり、「全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいい」と考えたキュレーターの意図に、写真集を通して嵌りました。特に、民俗学的記録を超える写真表現を追求した「雪国」「裏日本」を堪能しました(個人的に、自分が昭和30年代に雪国・裏日本に住んでいたということもある)。実際のところ、写真集『雪国』(毎日新聞社)は1956年、『裏日本』(新潮社)1957年の刊行で、今では入手が難しくなっており、「雪国」「裏日本」にフォーカスした本写真集は貴重です。 って変わって洒落ていて、まさにモダンないい感じです。この人のさらに別の写真集も見てみたくなりました。

って変わって洒落ていて、まさにモダンないい感じです。この人のさらに別の写真集も見てみたくなりました。

日本に残る風俗写真、日常の生活写真を撮ることで、民俗学的記録を超える写真表現を追求した写真家であり、「一九三〇年代・東京」とサブタイルをつけたれた本書も、「浅草歳の市」「世田谷ボロ市」「葛飾八幡宮農具市」「辻売りと看板」という全5章の章立てで分類されています。百数十点ある写真の内、1939年に撮られた写真が多数を占め、今となってはなかなか見ることのできない珍しい写真ばかりですが、民俗学的記録としても価値があるのではないかと思われます。

日本に残る風俗写真、日常の生活写真を撮ることで、民俗学的記録を超える写真表現を追求した写真家であり、「一九三〇年代・東京」とサブタイルをつけたれた本書も、「浅草歳の市」「世田谷ボロ市」「葛飾八幡宮農具市」「辻売りと看板」という全5章の章立てで分類されています。百数十点ある写真の内、1939年に撮られた写真が多数を占め、今となってはなかなか見ることのできない珍しい写真ばかりですが、民俗学的記録としても価値があるのではないかと思われます。 類を売る人、農具を売る人、独楽回しの実演販売、唐傘売り、綿飴売り、かき氷屋、家相方位を説く香具師(ヤシ)、「辻売りと看板」における、先にも出た新聞売り、家の門前で芸能を演じて金品を貰う「門付」の三味線女(1937年に銀座5丁目で撮られたとある)、二輪車を引くうどん売り、同じく二輪車を押すはんぺん売り、天秤棒を担ぐ川魚売り、ほうずき売り、天秤棒を担ぐ豆腐売り(豆腐は昭和30年代までまだリアカーなどで売りに来ていたのではないか)、自転車にリアカーをつないでくるほうき売り、そして旗屋・納豆屋・酒屋・印鑑屋・小間物問屋などの看板等々見ていて飽きません。

類を売る人、農具を売る人、独楽回しの実演販売、唐傘売り、綿飴売り、かき氷屋、家相方位を説く香具師(ヤシ)、「辻売りと看板」における、先にも出た新聞売り、家の門前で芸能を演じて金品を貰う「門付」の三味線女(1937年に銀座5丁目で撮られたとある)、二輪車を引くうどん売り、同じく二輪車を押すはんぺん売り、天秤棒を担ぐ川魚売り、ほうずき売り、天秤棒を担ぐ豆腐売り(豆腐は昭和30年代までまだリアカーなどで売りに来ていたのではないか)、自転車にリアカーをつないでくるほうき売り、そして旗屋・納豆屋・酒屋・印鑑屋・小間物問屋などの看板等々見ていて飽きません。

植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ

植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。

く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。 一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント

一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。

リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。

故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。

故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。 "公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。

"公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。 とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。

とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。 因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。

因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。

土田 ヒロミ(1939- )

土田 ヒロミ(1939- ) 写真家が、2011年3月11日の東日本大震災の後、同年6月に川内村、葛尾村、飯舘村に入って2日の撮影をし、以降2018年1月までの6年半の間に120回現地に足を運んで撮った写真を集めたもので、そうして撮った5万点のなかから190点が選ばれています。

写真家が、2011年3月11日の東日本大震災の後、同年6月に川内村、葛尾村、飯舘村に入って2日の撮影をし、以降2018年1月までの6年半の間に120回現地に足を運んで撮った写真を集めたもので、そうして撮った5万点のなかから190点が選ばれています。

写真家・渡辺兼人(かねんど)の写真集。1947年生まれなので、先に取り上げた篠山紀信氏などよりは下の世代にあたり、活動期は1970年以降。ただし、マスコミに顔出しするようなことはあまりないですが、写真展は定期的に開いているようです。1992年に第7回「木村伊兵衛写真賞」を受賞し、既に大御所と言えるかと思いますが、写真集はあまり多くないなあと思ったら、写真展の方に注力しているようです。

写真家・渡辺兼人(かねんど)の写真集。1947年生まれなので、先に取り上げた篠山紀信氏などよりは下の世代にあたり、活動期は1970年以降。ただし、マスコミに顔出しするようなことはあまりないですが、写真展は定期的に開いているようです。1992年に第7回「木村伊兵衛写真賞」を受賞し、既に大御所と言えるかと思いますが、写真集はあまり多くないなあと思ったら、写真展の方に注力しているようです。

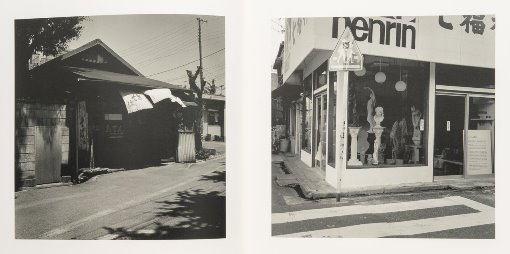

このモノクロ写真集は、1973年から1980年まで撮影された写真作品を収め、1980年に金井美恵子の小説との共著として新潮社から刊行されており、『既視の町』というのはその時二人が考えたタイトルだそうです。その本の写真の部分を残すために再構成したのが本書で、1980年の単行本に収録された写真53点のうち4点ネガが存在せず、一方、未収録・未発表写真を何点か加えて作った「完全版」であるとのことです。

このモノクロ写真集は、1973年から1980年まで撮影された写真作品を収め、1980年に金井美恵子の小説との共著として新潮社から刊行されており、『既視の町』というのはその時二人が考えたタイトルだそうです。その本の写真の部分を残すために再構成したのが本書で、1980年の単行本に収録された写真53点のうち4点ネガが存在せず、一方、未収録・未発表写真を何点か加えて作った「完全版」であるとのことです。 したがって、プラネタリウム、高速道路、工場、河、電車が吸い込まれていくビル(銀座線渋谷駅か)、ショウウィンドウ、ビルボード、家、道路、クルマ、干された布団等々、日常見かけるものが多く被写体になっていますが、撮影されたのが昭和48年から55年ということになり、どこか懐かしさを覚えます(取り壊し前のの工場とか、開発前の空き地みたいな写真も多い)。ありきたりの光景にも見えて、不遜にも自分もこれくらい撮れるのではないかと思ってしまうけれども、技術面もさることながら、そもそも、いざ今の時点で同じような光景を探すとなると、意外とたいへんかも。

したがって、プラネタリウム、高速道路、工場、河、電車が吸い込まれていくビル(銀座線渋谷駅か)、ショウウィンドウ、ビルボード、家、道路、クルマ、干された布団等々、日常見かけるものが多く被写体になっていますが、撮影されたのが昭和48年から55年ということになり、どこか懐かしさを覚えます(取り壊し前のの工場とか、開発前の空き地みたいな写真も多い)。ありきたりの光景にも見えて、不遜にも自分もこれくらい撮れるのではないかと思ってしまうけれども、技術面もさることながら、そもそも、いざ今の時点で同じような光景を探すとなると、意外とたいへんかも。 1947年東京生まれ。1969年、東京綜合写真専門学校卒業。1973年に初の個展「暗黒の夢想」(ニコンサロン)を開催して以降、展覧会を中心に写真作品を発表。1982年、写真集『既視の街』(金井美恵子・文)および個展「既視の街」により第7回木村伊兵衛写真賞受賞。2015年には完全版となる新編集の写真集『既視の街』(東京綜合写真専門学校出版局)を刊行。2017年から2019年にかけてAG+ Galleryでこれまでの作品を振り返る7回連続の個展を開催。全7巻の写真集『断片的資料・渡辺兼人の世界I~VII』(AG+ Gallery)を刊行した。そのほかの写真集に『渡辺兼人』(京都現代美術館 何必館)がある。

1947年東京生まれ。1969年、東京綜合写真専門学校卒業。1973年に初の個展「暗黒の夢想」(ニコンサロン)を開催して以降、展覧会を中心に写真作品を発表。1982年、写真集『既視の街』(金井美恵子・文)および個展「既視の街」により第7回木村伊兵衛写真賞受賞。2015年には完全版となる新編集の写真集『既視の街』(東京綜合写真専門学校出版局)を刊行。2017年から2019年にかけてAG+ Galleryでこれまでの作品を振り返る7回連続の個展を開催。全7巻の写真集『断片的資料・渡辺兼人の世界I~VII』(AG+ Gallery)を刊行した。そのほかの写真集に『渡辺兼人』(京都現代美術館 何必館)がある。

写真家・篠山紀信氏が横尾忠則氏を1968年から70年代半ばにかけて撮り続けた写真を主とした写真集です。横尾忠則の出身地・兵庫県西脇市にある「横尾忠則現代美術館」が、2012年11月の開館以来8つの目の企画展として2014年10月から2015年1月までこの一連の写真を特集し(横尾忠則はこの場合"被写体"であり、篠山紀信は初めて横尾忠則以外の作家として当館企画展の主役になったことになる)、その開催に合わせて、オリジナルの写真集から厳選するとともに、横尾忠則のその後に撮影された写真などを加えて再構成して2014年10月に芸術新聞社より再刊行されました。

写真家・篠山紀信氏が横尾忠則氏を1968年から70年代半ばにかけて撮り続けた写真を主とした写真集です。横尾忠則の出身地・兵庫県西脇市にある「横尾忠則現代美術館」が、2012年11月の開館以来8つの目の企画展として2014年10月から2015年1月までこの一連の写真を特集し(横尾忠則はこの場合"被写体"であり、篠山紀信は初めて横尾忠則以外の作家として当館企画展の主役になったことになる)、その開催に合わせて、オリジナルの写真集から厳選するとともに、横尾忠則のその後に撮影された写真などを加えて再構成して2014年10月に芸術新聞社より再刊行されました。 当初は、横尾忠則と彼に影響を与えた人物、彼にとっての往年のアイドルや畏敬する人物との2ショットがメインで、谷内六郎、横山隆一、鶴田浩二、嵐寛寿郎、川上哲治、山川惣治、手塚治虫、石原裕次郎、田中一光、亀倉雄策など、今はもう亡くなってしまった人が多いなあと('14年に亡くなった高倉健もそのうちの一人。和田誠氏も今年['19年]10月に亡くなったなあ)。そんな中、美輪明宏や浅丘ルリ子などとのツーショットもあり、共に撮影されたのは'68年。永い付き合いなのでしょう。'76年に撮られた瀬戸内寂聴と一緒にいる写真もあります。そう言えば、今この二人、朝日系(週刊朝日、朝日新聞等)で往復書簡を公開していますが、瀬戸内寂聴さん97歳、横尾氏83歳かあ。道理で何となくあの世の話が多くなる?(横尾氏ももともスピリチュアル系)

当初は、横尾忠則と彼に影響を与えた人物、彼にとっての往年のアイドルや畏敬する人物との2ショットがメインで、谷内六郎、横山隆一、鶴田浩二、嵐寛寿郎、川上哲治、山川惣治、手塚治虫、石原裕次郎、田中一光、亀倉雄策など、今はもう亡くなってしまった人が多いなあと('14年に亡くなった高倉健もそのうちの一人。和田誠氏も今年['19年]10月に亡くなったなあ)。そんな中、美輪明宏や浅丘ルリ子などとのツーショットもあり、共に撮影されたのは'68年。永い付き合いなのでしょう。'76年に撮られた瀬戸内寂聴と一緒にいる写真もあります。そう言えば、今この二人、朝日系(週刊朝日、朝日新聞等)で往復書簡を公開していますが、瀬戸内寂聴さん97歳、横尾氏83歳かあ。道理で何となくあの世の話が多くなる?(横尾氏ももともスピリチュアル系)

この写真集に見られる特徴として、1970年に横尾氏が兵庫県西脇市に帰郷した際に、友人、知人、恩師、身内らとフレームに収まったことから横尾氏の作風が変化し、横尾氏が著名人たちが写った写真は時代の息吹きを生々しく留めるようになる一方、それまでの若い横井氏はどこか突っ張った感じもあるのに対し(それは70年代に入っても続く)、同じ70年代に西脇市で撮られた写真は、ほのぼのとした、帰省してくつろいでいる東京人(元は地方人)といった感じで、この違いが見られるのが、もしかしたらこの写真集の最大の妙ではないかという気がします(横尾氏はこの写真をもとに《記憶の鎮魂歌》(1994)という作品に絵画化している)。

この写真集に見られる特徴として、1970年に横尾氏が兵庫県西脇市に帰郷した際に、友人、知人、恩師、身内らとフレームに収まったことから横尾氏の作風が変化し、横尾氏が著名人たちが写った写真は時代の息吹きを生々しく留めるようになる一方、それまでの若い横井氏はどこか突っ張った感じもあるのに対し(それは70年代に入っても続く)、同じ70年代に西脇市で撮られた写真は、ほのぼのとした、帰省してくつろいでいる東京人(元は地方人)といった感じで、この違いが見られるのが、もしかしたらこの写真集の最大の妙ではないかという気がします(横尾氏はこの写真をもとに《記憶の鎮魂歌》(1994)という作品に絵画化している)。 因みに、本書によると、三島由紀夫は生前に横尾氏と篠山氏に、篠山氏のカメラで三島と横尾氏が様々な死に様を演じるという『男の死』という企画を持ちかけたことがあったそうです。この企画は、三島のパートは順調に撮影が進んだものの、横尾氏のパートの方が西脇への旅行後に横尾氏が病気入院することになって停滞し、同年11月の三島の自決によって完成を見ず、それまで撮影されていた部分も一部のカットを除いて封印されてしまったそうです。篠山紀信の撮った三島のパートをもっと見てみたい気もします(公開されているもので有名なものとしては、三島をモデルに彼をベラスケスを模した「

因みに、本書によると、三島由紀夫は生前に横尾氏と篠山氏に、篠山氏のカメラで三島と横尾氏が様々な死に様を演じるという『男の死』という企画を持ちかけたことがあったそうです。この企画は、三島のパートは順調に撮影が進んだものの、横尾氏のパートの方が西脇への旅行後に横尾氏が病気入院することになって停滞し、同年11月の三島の自決によって完成を見ず、それまで撮影されていた部分も一部のカットを除いて封印されてしまったそうです。篠山紀信の撮った三島のパートをもっと見てみたい気もします(公開されているもので有名なものとしては、三島をモデルに彼をベラスケスを模した「

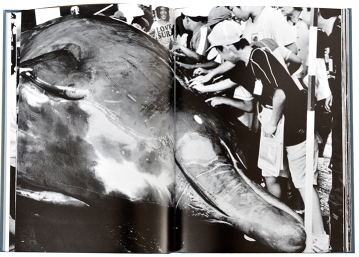

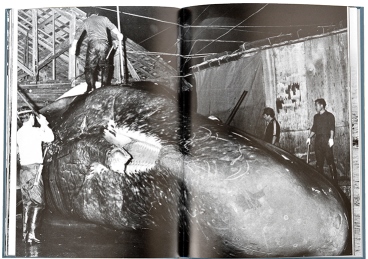

やはり、反捕鯨運動を意識してのことでしょうか(小関氏のマッコウクジラの解体写真も、撮影して写真集になるまでに25年かかっている)―その分を、南氷洋の美しい光景を撮った写真がカバーしていて、ある意味、戦略的といえば戦略的な面も。

やはり、反捕鯨運動を意識してのことでしょうか(小関氏のマッコウクジラの解体写真も、撮影して写真集になるまでに25年かかっている)―その分を、南氷洋の美しい光景を撮った写真がカバーしていて、ある意味、戦略的といえば戦略的な面も。 巻末の写真ごとのキャプションはたいへん丁寧に、また時にエッセイ風に書かれていて、確かに、引き上げられたミンククジラの凛々しく済んだ目には、"人間社会のゴタゴタもすべて見透かされている"ような印象を受けるとともに、ちょっぴり哀感を覚えたのも正直なところです(直径20センチ!ディズニーシーのマーメイド・ラグーンのクジラの目を思い出した)。

巻末の写真ごとのキャプションはたいへん丁寧に、また時にエッセイ風に書かれていて、確かに、引き上げられたミンククジラの凛々しく済んだ目には、"人間社会のゴタゴタもすべて見透かされている"ような印象を受けるとともに、ちょっぴり哀感を覚えたのも正直なところです(直径20センチ!ディズニーシーのマーメイド・ラグーンのクジラの目を思い出した)。 業後、写真家活動を始める。北極・南極の"氷"、アジア・モンスーン地域の"水"、アフリカの"火とエネルギー"をテーマに、氷・水・火の三部作をライフワークとして制作中。「ナショナルジオグラフィック」誌やボーイング社の全世界向け企業広告なども手がける。おもな写真集に『南極海』『鯨の海・男の海』『アジア・モンスーン』『MONSOON』『貌-三國連太郎』『アジアから』『鯨を捕る』などがある。現在、日本写真家協会会員、日本旅行作家協会会員。

業後、写真家活動を始める。北極・南極の"氷"、アジア・モンスーン地域の"水"、アフリカの"火とエネルギー"をテーマに、氷・水・火の三部作をライフワークとして制作中。「ナショナルジオグラフィック」誌やボーイング社の全世界向け企業広告なども手がける。おもな写真集に『南極海』『鯨の海・男の海』『アジア・モンスーン』『MONSOON』『貌-三國連太郎』『アジアから』『鯨を捕る』などがある。現在、日本写真家協会会員、日本旅行作家協会会員。

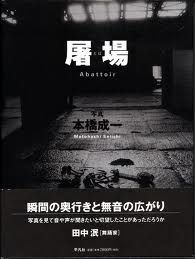

炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

本橋 成一(もとはし・せいいち)写真家・映画監督

本橋 成一(もとはし・せいいち)写真家・映画監督

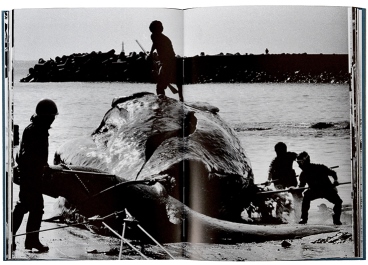

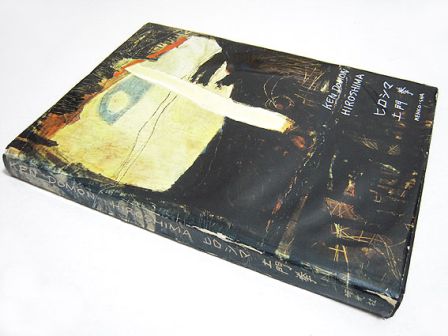

小関 与四郎(こせき・よしろう、1935- )

小関 与四郎(こせき・よしろう、1935- ) 今となっては珍しい港でのクジラ解体の模様や、かつてクジラ漁が盛んであった地の、その「文化」「伝統」の名残をフィルムに収めた写真集です(昔、捕鯨船の甲板でクジラの解体をしている写真が教科書に載っていたような記憶があるのだが...。鯨肉の竜田揚げは学校給食の定番メニューでもあったし、鯨(鮫?)の肝油ドロップなんていうのもあった)。

今となっては珍しい港でのクジラ解体の模様や、かつてクジラ漁が盛んであった地の、その「文化」「伝統」の名残をフィルムに収めた写真集です(昔、捕鯨船の甲板でクジラの解体をしている写真が教科書に載っていたような記憶があるのだが...。鯨肉の竜田揚げは学校給食の定番メニューでもあったし、鯨(鮫?)の肝油ドロップなんていうのもあった)。 とりわけ、和田浦港のマッコウクジラの解体の様子は大型のクジラであるだけに圧巻で、'86年当時、写真家は、近々マッコウクジラは大型捕鯨の規制対象となると聞き、今のうちに撮らねばとの思いから撮影したとのことですが、その後の反捕鯨運動の高まりで、これらの写真は写真集となることもなくお蔵入りしていたとのことです。

とりわけ、和田浦港のマッコウクジラの解体の様子は大型のクジラであるだけに圧巻で、'86年当時、写真家は、近々マッコウクジラは大型捕鯨の規制対象となると聞き、今のうちに撮らねばとの思いから撮影したとのことですが、その後の反捕鯨運動の高まりで、これらの写真は写真集となることもなくお蔵入りしていたとのことです。 和田浦港は、小型捕鯨に規制された今でも、解体の模様を一般の人が見ることができるようですが、一般人も解体を見ることができるのは全国でここだけで、この写真集で古式捕鯨の名残が紹介されている和歌山県の太地港や、実際にツチクジラの解体の模様が紹介されている宮城県の鮎川港でも、小型捕鯨は今も調査捕鯨の枠内で行われているものの、反捕鯨運動に配慮して、解体の模様は一般には公開していないとのことです。

和田浦港は、小型捕鯨に規制された今でも、解体の模様を一般の人が見ることができるようですが、一般人も解体を見ることができるのは全国でここだけで、この写真集で古式捕鯨の名残が紹介されている和歌山県の太地港や、実際にツチクジラの解体の模様が紹介されている宮城県の鮎川港でも、小型捕鯨は今も調査捕鯨の枠内で行われているものの、反捕鯨運動に配慮して、解体の模様は一般には公開していないとのことです。 装填は和田誠氏。栞(しおり)としてある「クジラ解体 刊行に寄せて」には、安西水丸(イラストレーター)、池内紀(独文学者)、海老沢勝二(元NHK会長)、加藤郁乎(俳人)、金子兜太(俳人)、紀田順一郎(評論家)から、地井武男(俳優)、中条省平(学習院大教授)、道場六三郎(料理家)、山本一力(作家)まで、各界16名の著名人が献辞しています。

装填は和田誠氏。栞(しおり)としてある「クジラ解体 刊行に寄せて」には、安西水丸(イラストレーター)、池内紀(独文学者)、海老沢勝二(元NHK会長)、加藤郁乎(俳人)、金子兜太(俳人)、紀田順一郎(評論家)から、地井武男(俳優)、中条省平(学習院大教授)、道場六三郎(料理家)、山本一力(作家)まで、各界16名の著名人が献辞しています。 でも、この写真集に献辞しているということは、大方は、「食文化としての復興支持」派なんだろうなあ。一番ストレートなのは、絵本作家の五味太郎氏で、「よい。とてもよい。鯨はよい。解体作業もよい。鯨肉もこれまたよい。まったく完璧だね。俺にも裾分けしなさい。何か問題あるの?」と―。

でも、この写真集に献辞しているということは、大方は、「食文化としての復興支持」派なんだろうなあ。一番ストレートなのは、絵本作家の五味太郎氏で、「よい。とてもよい。鯨はよい。解体作業もよい。鯨肉もこれまたよい。まったく完璧だね。俺にも裾分けしなさい。何か問題あるの?」と―。

篠山紀信(写真家)2024年1月4日老衰のため死去(83歳没)

篠山紀信(写真家)2024年1月4日老衰のため死去(83歳没)

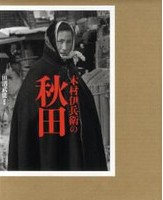

木村伊兵衛(1901‐1974)

木村伊兵衛(1901‐1974) 木村伊兵衛(1901‐1974)の生誕110周年記念出版とのことですが、代表作「秋田」シリーズは、今まで『木村伊兵写真全集―昭和時代(全4巻)』('84年/筑摩書房、'01年改版)の内の第4巻として「秋田民俗」というのがあったり、或いは『定本木村伊兵衛』('02年/朝日新聞社)などの傑作選の中にその一部が収められていたりしたものの、こうした形で1冊に纏まったものはあまり無かったように思います(没後に非売品として『木村伊兵衛 秋田』('78年/ニコンサロンブックス、ソフトカバー)が刊行されている)。

木村伊兵衛(1901‐1974)の生誕110周年記念出版とのことですが、代表作「秋田」シリーズは、今まで『木村伊兵写真全集―昭和時代(全4巻)』('84年/筑摩書房、'01年改版)の内の第4巻として「秋田民俗」というのがあったり、或いは『定本木村伊兵衛』('02年/朝日新聞社)などの傑作選の中にその一部が収められていたりしたものの、こうした形で1冊に纏まったものはあまり無かったように思います(没後に非売品として『木村伊兵衛 秋田』('78年/ニコンサロンブックス、ソフトカバー)が刊行されている)。 木村伊兵衛が指向していたものは、テーマがあっちこっちに飛ぶ「傑作集」ではなく、こうした1つの対象を突きつめた「作品集」だったんだろうなあ。"報道写真家"を目指し、またそのことを自負していたようだし。

木村伊兵衛が指向していたものは、テーマがあっちこっちに飛ぶ「傑作集」ではなく、こうした1つの対象を突きつめた「作品集」だったんだろうなあ。"報道写真家"を目指し、またそのことを自負していたようだし。

木村伊兵衛が"報道写真家"を目指すにあたって、「絵画」の領域に近いユージン・スミスを指向するか、「映画」のキャメラマンの領域に近いカルティエ=ブレッソンを指向するかの選択があったわけですが、木村自身"スナップの天才"と言われたように、元々素質的にカルティエ=ブレッソン型だったのではないでしょうか。

木村伊兵衛が"報道写真家"を目指すにあたって、「絵画」の領域に近いユージン・スミスを指向するか、「映画」のキャメラマンの領域に近いカルティエ=ブレッソンを指向するかの選択があったわけですが、木村自身"スナップの天才"と言われたように、元々素質的にカルティエ=ブレッソン型だったのではないでしょうか。 昭和30年代と言えば、日本が高度成長期に入ろうとする頃、或いは、すでにその只中にいる時期であり、但し、それは都市部における胎動、または喧騒や混乱であって、この写真集の「秋田」においては、その脈音やざわめきがまだ聞こえてこない―「秋田」に定点観測的に的を絞ったのは、この写真シリーズの最大成功要因と思われ、この写真集を見る日本人にとっては、そこに、これからまさに失われようとする数多くの「日本」が見てとるのではないでしょうか。

昭和30年代と言えば、日本が高度成長期に入ろうとする頃、或いは、すでにその只中にいる時期であり、但し、それは都市部における胎動、または喧騒や混乱であって、この写真集の「秋田」においては、その脈音やざわめきがまだ聞こえてこない―「秋田」に定点観測的に的を絞ったのは、この写真シリーズの最大成功要因と思われ、この写真集を見る日本人にとっては、そこに、これからまさに失われようとする数多くの「日本」が見てとるのではないでしょうか。

樋口健二 氏

樋口健二 氏 本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。

本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。

'70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

'70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。 元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ

元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。

クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。 立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

.jpg)

木村伊兵衛(1901‐1974)

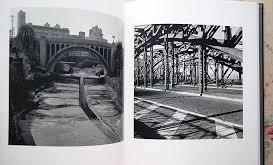

木村伊兵衛(1901‐1974) さらにそれらを、同じ時期に、都心部の街中を撮ったものと比べると、逆にこちらの方が時代の流れを感じ(高層ビルの陰に隠れたり土台になったりして、今は見えなくなっているスポットもある)、東北地方や下町の写真は、むしろ時間の流れが緩やかであるように感じられた面もありました(さすがに、戦前の下町のスナップなどは、古色蒼然としているが)。

さらにそれらを、同じ時期に、都心部の街中を撮ったものと比べると、逆にこちらの方が時代の流れを感じ(高層ビルの陰に隠れたり土台になったりして、今は見えなくなっているスポットもある)、東北地方や下町の写真は、むしろ時間の流れが緩やかであるように感じられた面もありました(さすがに、戦前の下町のスナップなどは、古色蒼然としているが)。

昭和40年前後に各地で撮った地方の土着の人の写真の中には、漫画家つげ義春が自作(「ねじ式」)に用いているものもあります。

昭和40年前後に各地で撮った地方の土着の人の写真の中には、漫画家つげ義春が自作(「ねじ式」)に用いているものもあります。

全170点の中には一幅の風景画のような作品もありますが、パリの下町や市井の人々を撮ったスナップショットのようなものが多く、50年代に出版された木村の「外遊写真集」に対し、木村の盟友・名取洋之助(1910‐1962)が、木村をガイドとした外国旅行として楽しめばよいのか、木村の写真集として見ればよいのか、と彼に迫ったところ、「人間を通しての甘っちょろい観光になっているかもしれない」が、「ヨーロッパの人間がわかってくれれば良い」と答えたとのこと―、随分控えめだが、彼らしい答かも。

全170点の中には一幅の風景画のような作品もありますが、パリの下町や市井の人々を撮ったスナップショットのようなものが多く、50年代に出版された木村の「外遊写真集」に対し、木村の盟友・名取洋之助(1910‐1962)が、木村をガイドとした外国旅行として楽しめばよいのか、木村の写真集として見ればよいのか、と彼に迫ったところ、「人間を通しての甘っちょろい観光になっているかもしれない」が、「ヨーロッパの人間がわかってくれれば良い」と答えたとのこと―、随分控えめだが、彼らしい答かも。 当時の事情から、国産低感度フィルム(フジカラーASA10)での撮影となっていて、確かに露出が長めの分、ブレがあったり少し滲んだ感じの写真が多いのですが、これはこれで味があるというか、(多分計算された上での)効果を醸しています。

当時の事情から、国産低感度フィルム(フジカラーASA10)での撮影となっていて、確かに露出が長めの分、ブレがあったり少し滲んだ感じの写真が多いのですが、これはこれで味があるというか、(多分計算された上での)効果を醸しています。 下町の奥深くに潜入し(この点は、巨匠カルティエ=ブレッソンが紹介してくれた写真家ドアノーの導きによるところも大きいようだが)、街の片隅とそこに暮らす人々を撮った写真では、演出を排し、人々の生活感溢れる様子を活写していて、"スナップの天才"ぶりは異国の地でも萎えることがなかったということでしょうか、これがまた、フランス人の共感をも誘った―。

下町の奥深くに潜入し(この点は、巨匠カルティエ=ブレッソンが紹介してくれた写真家ドアノーの導きによるところも大きいようだが)、街の片隅とそこに暮らす人々を撮った写真では、演出を排し、人々の生活感溢れる様子を活写していて、"スナップの天才"ぶりは異国の地でも萎えることがなかったということでしょうか、これがまた、フランス人の共感をも誘った―。 更に対談の名手でもあったということで、『僕とライカ』には、土門拳(1909‐1990)、徳川夢声(1894-1971)との対談が収録されていますが、土門拳との対談は大半が技術論で、写真同好会の会員が情報交換しているみたいな感じ(写真界の双璧、作風を異にする両巨匠なのだが、まったく隠しだてがない―篠山紀信と荒木経惟の不仲ぶりなどとは随分違う。但し、土門拳も名取洋之助とは不仲だったようだ)、一方、徳川無声との対談では、徳川夢声の訊くとも訊かぬとも知れない口調に導かれて、自らのカメラとの馴れ初めなどを積極的に語っています(徳川無声という人がとてつもなく聞き上手だということで、この2本の対談だけでは対談の名手だったかどうかまではわからない)。

更に対談の名手でもあったということで、『僕とライカ』には、土門拳(1909‐1990)、徳川夢声(1894-1971)との対談が収録されていますが、土門拳との対談は大半が技術論で、写真同好会の会員が情報交換しているみたいな感じ(写真界の双璧、作風を異にする両巨匠なのだが、まったく隠しだてがない―篠山紀信と荒木経惟の不仲ぶりなどとは随分違う。但し、土門拳も名取洋之助とは不仲だったようだ)、一方、徳川無声との対談では、徳川夢声の訊くとも訊かぬとも知れない口調に導かれて、自らのカメラとの馴れ初めなどを積極的に語っています(徳川無声という人がとてつもなく聞き上手だということで、この2本の対談だけでは対談の名手だったかどうかまではわからない)。