「●社会問題・記録・ルポ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【926】 新藤 健一 『映像のトリック』

「●あ 会田 雄次」の インデックッスへ 「●中公新書」の インデックッスへ

努めて冷静に捕虜生活をふりえることで、記録文学的な効果と重み。

『アーロン収容所―西欧ヒューマニズムの限界 (中公新書 (3))』 ['62年]/『アーロン収容所 (中公文庫)

』 ['72年]

著者が終戦直後から1年9カ月を、ビルマで英軍捕虜として送った際のことを記したものですが、本書を読んで一番印象に残るのは、捕虜である日本兵(著者)が掃除のために英軍の女性兵士の部屋に入ったところ、女性兵士がたまたま裸でいても、こちらの存在を気にかけないでそのままでいるという場面ではないかと思います(ドアをノックすることを禁じられていたが、それは信頼されているからではなく無視されているからだった)。

また、暴力こそ振るわないけれども捕虜を家畜のように扱う英軍に、牧畜民族としての歴史を持つ西欧人の、牧畜様式の捕虜への当て嵌めを著者が見出だすところも、ゾッとするものがありました。

このような英軍の仕打ちの背景には、日本軍の英国人捕虜虐待に対する復讐としての面もありますが、復讐のやり方が、肉体的に痛めつけつけるよりも徹底的に人間としての尊厳を奪う精神的復讐となっているのが特徴的。

一方で、親しい英軍士官に「戦争して悪かった。これからは仲良くしよう」と言うと、「君は奴隷か。自分の国を正しいと思って戦ったのではないか」、こんな相手と戦って死んだならば戦友が浮かばれないと不機嫌になったということで、その士官は騎士道精神を抱きつつ武士道精神に敬意を払ってるわけで、それに較べて日本人の変わり身の早さが気恥ずかしく思えてくる―この場面も印象的。

こうした日本人の終戦による価値観の喪失(または、元来の個人の価値観の希薄さ)は、捕虜生活が続くと結局、戦争中の上下関係は消え、物品をどこからか調達することに長けている者が幅を利かせるようになったりすることにも現れているように思え、この辺は、大岡昇平の『俘虜記』などにも通じる記述があったかと思います。

但し、すべてネガティブに捉えられるべきものでもなく、確かに、盗んだ素材を巧妙に加工し実用に供することにかけては、本書にある日本人捕虜たちは皆、逞しいほどだと言っていいぐらいです。

読み直してみて、努めて冷静に当時を振り返っているように思え、歴史家としての考察を交えながらもあくまで事実を主体として書いており、更に時に意図的な(?)ユーモアを交えた記述も窺え(著者はその後約15年を経て40代後半になっているわけだから、相当の冷却期間はあったと見るべきか)、それらが記録文学的な効果を生み、却って当時の屈辱や望郷の念がよく伝わってきます。

また、当時収容所内外にいたビルマ人、ネパール人、インド人などのこともよく書かれていることに改めて気づき、それぞれの行動パターンに民族の特徴が出ているのが面白く(その中でもまたある面では、個々人の振舞い方が異なるのだが)、「アジアは一つ」とか言っても、なかなかこれはこれで難しいなあと。

.jpg) 著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

本書を「子どもっぽい愚痴だらけ」と評したイギリス贔屓の人もいましたが、自分が同じ体験をしたら、やはり西欧人を見る眼も全く違ったものになるだろうと、そう思わせるような強烈な体験が描かれた本です。

会田雄次 (1916‐1997/享年81)

【1973年文庫化[文春文庫]】

《読書MEMO》

●「その日、私は部屋に入り掃除をしようとしておどろいた。一人の女が全裸で鏡の前に立って髪をすいていたからである。ドアの音にうしろをふりむいたが、日本兵であることを知るとそのまま何事もなかったようにまた髪をくしけずりはじめた。部屋には二、三の女がいて、寝台に横になりながら『ライフ』か何かを読んでいる。なんの変化もおこらない。私はそのまま部屋を掃除し、床をふいた。裸の女は髪をすき終ると下着をつけ、そのまま寝台に横になってタバコを吸いはじめた。

入って来たのがもし白人だったら、女たちはかなきり声をあげ大変な騒ぎになったことと思われる。しかし日本人だったので、彼女らはまったくその存在を無視していたのである」(新書39p)

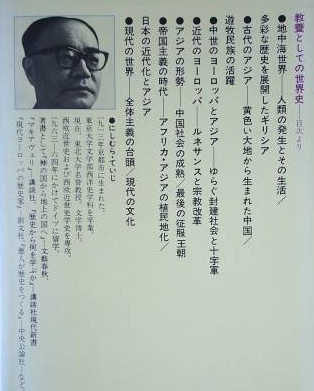

●「中公新書」創刊ラインナップ

桑原武夫編『日本の名著』

野々村一雄著『ソヴェト学入門』

会田雄次著『アーロン収容所』

林周二著『流通革命』

加藤一朗著『象形文字入門』

.jpg)

/成瀬悟策(なるせ・ごさく) 九州大学名誉教授

/成瀬悟策(なるせ・ごさく) 九州大学名誉教授 40年代に再ブームが到来したときも同様で、そうした本を書いている人がテレビ番組などに出演するなどして催眠ブーム(催眠への認知)を広げたということもあるが)。自己催眠に関するものでは、東京大学の平井富雄教授(1927-1993、執筆時は東大講師)の『自己催眠術』('67年/カッパブックス)は。やはり「術」とはつきますが、良かったというか、真っ当な内容であったように思います(書かれていることは学術的言い方をするならば「自律訓練法」のことなのだが)。

40年代に再ブームが到来したときも同様で、そうした本を書いている人がテレビ番組などに出演するなどして催眠ブーム(催眠への認知)を広げたということもあるが)。自己催眠に関するものでは、東京大学の平井富雄教授(1927-1993、執筆時は東大講師)の『自己催眠術』('67年/カッパブックス)は。やはり「術」とはつきますが、良かったというか、真っ当な内容であったように思います(書かれていることは学術的言い方をするならば「自律訓練法」のことなのだが)。

岡田正彦氏(略歴下記)

岡田正彦氏(略歴下記) 本書の内容を自分なりの印象で大きく分けると、肥満の「原因」「基準」「対処」についてそれぞれ述べられていると考えられ、そのうち、本書タイトルにあたる「原因」については、まだわかっていないことが多いということがわかった―という感じです(後天的なものか先天的なものかというのは、ヒトを使った長期的実験が出来ないため、完全に検証することは事実上不可能ということ)。

本書の内容を自分なりの印象で大きく分けると、肥満の「原因」「基準」「対処」についてそれぞれ述べられていると考えられ、そのうち、本書タイトルにあたる「原因」については、まだわかっていないことが多いということがわかった―という感じです(後天的なものか先天的なものかというのは、ヒトを使った長期的実験が出来ないため、完全に検証することは事実上不可能ということ)。

そしたら、第3回で手話通訳者をゲストに迎え「手話の脳科学(脳と言語の関係)」を、第4回では一卵性双生児の学者の卵を迎え「双生児の脳科学(脳と遺伝子や環境との関係)」を、それぞれテーマとし実証的に(実例的に)討議していて、対象が絞れた分、内容も締まったという感じ。

そしたら、第3回で手話通訳者をゲストに迎え「手話の脳科学(脳と言語の関係)」を、第4回では一卵性双生児の学者の卵を迎え「双生児の脳科学(脳と遺伝子や環境との関係)」を、それぞれテーマとし実証的に(実例的に)討議していて、対象が絞れた分、内容も締まったという感じ。

第5回では「脳とコンピュータ」というテーマで、フランス人のチェスの元日本チャンピオンを招いていますが、この辺りからどんどん参加者が質問するだけでなく活発に議論に参加するようになり、最終回では堀田・酒田両氏もファシリテーター的立場になっていて、司会をした財団のコーディネーターの方も、カフェの理想に近かったと自画自賛していますが、最後でまた、ややバラけた印象も。

第5回では「脳とコンピュータ」というテーマで、フランス人のチェスの元日本チャンピオンを招いていますが、この辺りからどんどん参加者が質問するだけでなく活発に議論に参加するようになり、最終回では堀田・酒田両氏もファシリテーター的立場になっていて、司会をした財団のコーディネーターの方も、カフェの理想に近かったと自画自賛していますが、最後でまた、ややバラけた印象も。

.gif) 時実利彦(生理学者、1909-1973/享年63)

時実利彦(生理学者、1909-1973/享年63)

アインシュタインの相対性理論の入門書として、たいへん分かり易い本で、同時期に読んだ何冊かの中で、内容が最もすんなり頭に入った本でした。

アインシュタインの相対性理論の入門書として、たいへん分かり易い本で、同時期に読んだ何冊かの中で、内容が最もすんなり頭に入った本でした。 版元は講談社ですが、〈ブルーバックス〉ではなく〈現代新書〉の方に入っているのがミソというか、初心者向きであるとともに文系向きであり、殆ど数式を使わず、比喩表現など言い表し方を工夫することで補っています。

版元は講談社ですが、〈ブルーバックス〉ではなく〈現代新書〉の方に入っているのがミソというか、初心者向きであるとともに文系向きであり、殆ど数式を使わず、比喩表現など言い表し方を工夫することで補っています。

2.jpg)

本書でも紹介されている、子犬を絞め殺した夢を見た女性のフロイトによる分析の話は有名ですが、こうした憎しみの「転移」は、夢の中で自分に嘘をついているとも言え、本書を読むと、人間というのは、夢に限らず現実においても嘘をつくようにできているということになります。但し、自己中心的な嘘をつき続ける人は、やはり虚言症と呼ばれる病気であり、クレペリンの調べでは、虚言症者の43%は自殺を図っているそうです(周囲の誰かが病気だということに気づいてあげないと危険な状況になるかも)。

本書でも紹介されている、子犬を絞め殺した夢を見た女性のフロイトによる分析の話は有名ですが、こうした憎しみの「転移」は、夢の中で自分に嘘をついているとも言え、本書を読むと、人間というのは、夢に限らず現実においても嘘をつくようにできているということになります。但し、自己中心的な嘘をつき続ける人は、やはり虚言症と呼ばれる病気であり、クレペリンの調べでは、虚言症者の43%は自殺を図っているそうです(周囲の誰かが病気だということに気づいてあげないと危険な状況になるかも)。

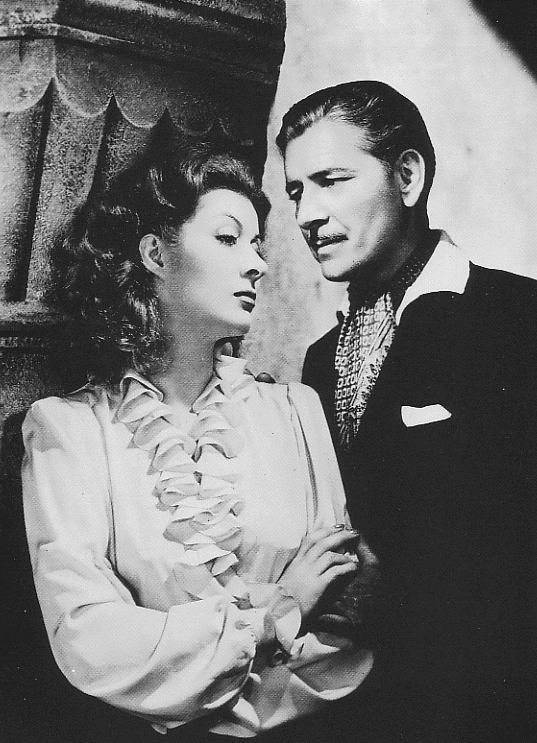

こうした記憶喪失は映画などのモチーフしても扱われており、よく知られているのがマーヴィン・ルロイ監督の「心の旅路」(原題:Random Harvest、'42年/米)です(原作は『チップス先生、さようなら』『失われた地平線』などの作者ジェームズ・ヒルトン)。

こうした記憶喪失は映画などのモチーフしても扱われており、よく知られているのがマーヴィン・ルロイ監督の「心の旅路」(原題:Random Harvest、'42年/米)です(原作は『チップス先生、さようなら』『失われた地平線』などの作者ジェームズ・ヒルトン)。 第1次世界大戦の後遺症で記憶を失ったスミシィ(仮称)という男が、入院先を逃げ出し彷徨っているところを、踊り子ポーラにに助けられ、2人は結婚し田舎で安穏と暮らすが、出張先で転倒したスミシィは、自分がレイナーという実業家の息子であった記憶喪失以前の記憶を取り戻し、逆に、ポーラと過ごした記憶喪失以後の3年間のことは忘れてしまう―。

第1次世界大戦の後遺症で記憶を失ったスミシィ(仮称)という男が、入院先を逃げ出し彷徨っているところを、踊り子ポーラにに助けられ、2人は結婚し田舎で安穏と暮らすが、出張先で転倒したスミシィは、自分がレイナーという実業家の息子であった記憶喪失以前の記憶を取り戻し、逆に、ポーラと過ごした記憶喪失以後の3年間のことは忘れてしまう―。

「心の旅路」●原題:RANDOM HARVEST●制作年:1942年●制作国:アメリカ●監督:マーヴィン・ルロイ●製作:シドニー・フランクリン ●脚本:クローディン・ウェスト/ジョージ・フローシェル/アーサー・ウィンペリス●撮影:ジョセフ・ルッテンバーグ ●音楽:ハーバート・ストサート●原作:ジェームズ・ヒルトン「心の旅路」●時間:124分●出演: ロナルド・コールマン/グリア・ガーソン/フィリップ・ドーン/スーザン・ピータース/ヘンリー・トラヴァース/レジナルド・オーウェン/ライス・オコナー●日本公開:1947/07●配給:MGM=セントラル●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-12-23)(評価:★★★★)●併映「舞踏会の手帖」(ジュリアン・デュビビエ)

「心の旅路」●原題:RANDOM HARVEST●制作年:1942年●制作国:アメリカ●監督:マーヴィン・ルロイ●製作:シドニー・フランクリン ●脚本:クローディン・ウェスト/ジョージ・フローシェル/アーサー・ウィンペリス●撮影:ジョセフ・ルッテンバーグ ●音楽:ハーバート・ストサート●原作:ジェームズ・ヒルトン「心の旅路」●時間:124分●出演: ロナルド・コールマン/グリア・ガーソン/フィリップ・ドーン/スーザン・ピータース/ヘンリー・トラヴァース/レジナルド・オーウェン/ライス・オコナー●日本公開:1947/07●配給:MGM=セントラル●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-12-23)(評価:★★★★)●併映「舞踏会の手帖」(ジュリアン・デュビビエ)

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

一人の歴史家が単独で著した世界史の通史で、しかも新書1冊にコンパクトに纏められていますが、過去にも現在にもこうした試みを為した歴史学者は少ないように思え、また、そうしたことが出来る人というのもあまりいなくなっている気がします。

一人の歴史家が単独で著した世界史の通史で、しかも新書1冊にコンパクトに纏められていますが、過去にも現在にもこうした試みを為した歴史学者は少ないように思え、また、そうしたことが出来る人というのもあまりいなくなっている気がします。

全170点の中には一幅の風景画のような作品もありますが、パリの下町や市井の人々を撮ったスナップショットのようなものが多く、50年代に出版された木村の「外遊写真集」に対し、木村の盟友・名取洋之助(1910‐1962)が、木村をガイドとした外国旅行として楽しめばよいのか、木村の写真集として見ればよいのか、と彼に迫ったところ、「人間を通しての甘っちょろい観光になっているかもしれない」が、「ヨーロッパの人間がわかってくれれば良い」と答えたとのこと―、随分控えめだが、彼らしい答かも。

全170点の中には一幅の風景画のような作品もありますが、パリの下町や市井の人々を撮ったスナップショットのようなものが多く、50年代に出版された木村の「外遊写真集」に対し、木村の盟友・名取洋之助(1910‐1962)が、木村をガイドとした外国旅行として楽しめばよいのか、木村の写真集として見ればよいのか、と彼に迫ったところ、「人間を通しての甘っちょろい観光になっているかもしれない」が、「ヨーロッパの人間がわかってくれれば良い」と答えたとのこと―、随分控えめだが、彼らしい答かも。 当時の事情から、国産低感度フィルム(フジカラーASA10)での撮影となっていて、確かに露出が長めの分、ブレがあったり少し滲んだ感じの写真が多いのですが、これはこれで味があるというか、(多分計算された上での)効果を醸しています。

当時の事情から、国産低感度フィルム(フジカラーASA10)での撮影となっていて、確かに露出が長めの分、ブレがあったり少し滲んだ感じの写真が多いのですが、これはこれで味があるというか、(多分計算された上での)効果を醸しています。 下町の奥深くに潜入し(この点は、巨匠カルティエ=ブレッソンが紹介してくれた写真家ドアノーの導きによるところも大きいようだが)、街の片隅とそこに暮らす人々を撮った写真では、演出を排し、人々の生活感溢れる様子を活写していて、"スナップの天才"ぶりは異国の地でも萎えることがなかったということでしょうか、これがまた、フランス人の共感をも誘った―。

下町の奥深くに潜入し(この点は、巨匠カルティエ=ブレッソンが紹介してくれた写真家ドアノーの導きによるところも大きいようだが)、街の片隅とそこに暮らす人々を撮った写真では、演出を排し、人々の生活感溢れる様子を活写していて、"スナップの天才"ぶりは異国の地でも萎えることがなかったということでしょうか、これがまた、フランス人の共感をも誘った―。 更に対談の名手でもあったということで、『僕とライカ』には、土門拳(1909‐1990)、徳川夢声(1894-1971)との対談が収録されていますが、土門拳との対談は大半が技術論で、写真同好会の会員が情報交換しているみたいな感じ(写真界の双璧、作風を異にする両巨匠なのだが、まったく隠しだてがない―篠山紀信と荒木経惟の不仲ぶりなどとは随分違う。但し、土門拳も名取洋之助とは不仲だったようだ)、一方、徳川無声との対談では、徳川夢声の訊くとも訊かぬとも知れない口調に導かれて、自らのカメラとの馴れ初めなどを積極的に語っています(徳川無声という人がとてつもなく聞き上手だということで、この2本の対談だけでは対談の名手だったかどうかまではわからない)。

更に対談の名手でもあったということで、『僕とライカ』には、土門拳(1909‐1990)、徳川夢声(1894-1971)との対談が収録されていますが、土門拳との対談は大半が技術論で、写真同好会の会員が情報交換しているみたいな感じ(写真界の双璧、作風を異にする両巨匠なのだが、まったく隠しだてがない―篠山紀信と荒木経惟の不仲ぶりなどとは随分違う。但し、土門拳も名取洋之助とは不仲だったようだ)、一方、徳川無声との対談では、徳川夢声の訊くとも訊かぬとも知れない口調に導かれて、自らのカメラとの馴れ初めなどを積極的に語っています(徳川無声という人がとてつもなく聞き上手だということで、この2本の対談だけでは対談の名手だったかどうかまではわからない)。

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。 一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。 この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中

この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中 盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリ

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリ ング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン

ング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン /ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

/ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。 事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の