「●医療健康・闘病記」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3534】 中西 真 『老化は治療できる!』

「●分子生物学・細胞生物学・免疫学」の インデックッスへ 「●光文社新書」の インデックッスへ 「●新潮新書」の インデックッスへ

「光免疫療法」という「第5の療法」ががん治療に革命をもたらす!

『がんを瞬時に破壊する光免疫療法 身体にやさしい新治療が医療を変える (光文社新書)』['21年]『がんの消滅:天才医師が挑む光免疫療法 (新潮新書) 』['23年]

「がん「だけ」死滅、光免疫療法 開発の道程と治療のいま」(朝日新聞)

「光免疫療法」という人体に無害な近赤外線を照射してがん細胞を消滅させる、がんの新しい治療法が注目を集めています。2020年9月には、光免疫療法で使われる新薬「アキャルックス点滴静注」が世界に先駆けて日本で正式に薬事承認され、事業が本格化しています。本書は、この療法の開発者である、アメリカ国立衛生研究所(NIH)の主任研究員である日本人開発者が、光免疫療法とはどのような治療法なのか。身体への負担や副作用はあるのか。転移・再発の可能性はあるのかなどを述べたものです。

「光免疫療法」という人体に無害な近赤外線を照射してがん細胞を消滅させる、がんの新しい治療法が注目を集めています。2020年9月には、光免疫療法で使われる新薬「アキャルックス点滴静注」が世界に先駆けて日本で正式に薬事承認され、事業が本格化しています。本書は、この療法の開発者である、アメリカ国立衛生研究所(NIH)の主任研究員である日本人開発者が、光免疫療法とはどのような治療法なのか。身体への負担や副作用はあるのか。転移・再発の可能性はあるのかなどを述べたものです。

第1章で光免疫療法とは何かを解説していますが、抗体にIR700という薬剤を搭載して、静脈注射で体内に注入、ガン細胞まで送り届け、そこで近赤外光(テレビのリモコンで使っているのと同じ見えない光)を当てると、IR700が反応して水溶性から不溶性になり、取りついているがん細胞の抗原を物理的に引っこ抜き、がん細胞を傷つけるが、さらにその穴から水分ががん細胞内に浸透し、すると内圧が高まって今度はがん細胞が破裂、がん細胞内部のこれまでは免疫を免れていた抗原が免疫系に認識されるようになり、治療箇所以外のがん細胞も免疫療法的に追跡してやっつけるというもの。

獲得免疫であるから効果は永続し、がん再発や転移を防止する効果も期待されるそうです。しかも使われている薬が安く、何よりも究極のピンポイント療法であり、この方法であれば、放射線治療のように周囲の細胞をも破壊する恐れもないとのこと。米鵜国元大統領のバラク・オバマが一般教書演説で「米国の偉大な研究成果」と世界に誇ったことでも知られるます(開発者は日本人だが、所属が米国国立衛生研究所などでこうした紹介のされ方をする)。

『コンビニ外国人』('18年/新潮新書)などの著書もあるノンフィクションライターの芹澤健介氏の『がんの消滅:天才医師が挑む光免疫療法』('23年/新潮新書)も、この辺りのメカニズムをわかりやすく解説していてて良かったです。「3割」の人にしか効かないと言われる「がん免疫療法」に対して理論上、「9割のがんに効く」とされるそうで、これが既存のがん療法(手術、放射線、化学、免疫療法)に対して「第5の療法」と言われ、がん治療に革命をもたらすとされる所以です。

当該療法の誕生秘話や小林久隆氏の経歴、人となりについては、芹澤氏の新潮新書版の方が詳しく書かれていたかもしれません。その天才を強調し、「ノーベル賞級」と称えすぎているきらいはありますが、実際そうなのでしょう。本庶佑氏の「がん免疫療法」との違いも分かりやすく書かれています。というか、まったくアプローチの異なる療法なのですが、どうしてこうした紛らわしいネーミングになったのだろう。

光免疫療法の仕組み(先進医療.net)

その第2章ですが、がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、PD-1抗体よる免疫療法は後者で、がん細胞を攻撃するキラー・リンパ球(T細胞)の活動を抑え込むブレーキ=PD-1(著者らが1992年に発見した。免疫過剰を防ぐ機能がある。ただし、その心証を得たのは1996年)をPD-1抗体で壊すことで、キラー・リンパ球のがん細胞に対する本来の攻撃を活性化させるというものであるとのことです(24p)。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言え、これにより、今までうまくいかなかった治療が目覚ましく進展したと。そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、PD-1は偶然の発見だったという「幸運」もあったのことです(因みに、免疫薬(オプジーボ)が承認取得し、初めて発売されたのは2014年。本書ではその名は出てこない)。

その第2章ですが、がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、PD-1抗体よる免疫療法は後者で、がん細胞を攻撃するキラー・リンパ球(T細胞)の活動を抑え込むブレーキ=PD-1(著者らが1992年に発見した。免疫過剰を防ぐ機能がある。ただし、その心証を得たのは1996年)をPD-1抗体で壊すことで、キラー・リンパ球のがん細胞に対する本来の攻撃を活性化させるというものであるとのことです(24p)。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言え、これにより、今までうまくいかなかった治療が目覚ましく進展したと。そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、PD-1は偶然の発見だったという「幸運」もあったのことです(因みに、免疫薬(オプジーボ)が承認取得し、初めて発売されたのは2014年。本書ではその名は出てこない)。

第Ⅰ部「自然の驚異」(第1章~第4章)では、第1章「長寿の記録」で、自然界には、ストレスにさらされると種子のような休眠状態(芽胞)になるバクテリアや、成体の前のポリプ状態に若返るクラゲ(ベニクラゲ)などがいて(本書の原題は「Quallen altern rückwärts: Was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können」、英題「Jellyfish Age Backwards: Nature's Secrets to Longevity」)、寿命を延ばす巧妙なテクニックを進化させた生物(食料が足りなくなると自分を食べるプラナリアなど)がいることを紹介しているのが興味深かったです

第Ⅰ部「自然の驚異」(第1章~第4章)では、第1章「長寿の記録」で、自然界には、ストレスにさらされると種子のような休眠状態(芽胞)になるバクテリアや、成体の前のポリプ状態に若返るクラゲ(ベニクラゲ)などがいて(本書の原題は「Quallen altern rückwärts: Was wir von der Natur über ein langes Leben lernen können」、英題「Jellyfish Age Backwards: Nature's Secrets to Longevity」)、寿命を延ばす巧妙なテクニックを進化させた生物(食料が足りなくなると自分を食べるプラナリアなど)がいることを紹介しているのが興味深かったです 第Ⅱ部「科学者の発見」(第5章~第17章)では、第5章「あなたを殺さないものは......」の「ホルミシス」効果(ストレスが生物を強くする現象)というのが興味深かったです。少量のヒ素などの毒物が線虫の生命力を強めるのも、ヒトが運動して鍛えられるのもホルミシス効果であると。逆境で耐久力(レジリエンス)が向上するようです。北欧文化にある「サウナ&寒中水泳」が健康にいいのもホルミシス効果ということのようです。

第Ⅱ部「科学者の発見」(第5章~第17章)では、第5章「あなたを殺さないものは......」の「ホルミシス」効果(ストレスが生物を強くする現象)というのが興味深かったです。少量のヒ素などの毒物が線虫の生命力を強めるのも、ヒトが運動して鍛えられるのもホルミシス効果であると。逆境で耐久力(レジリエンス)が向上するようです。北欧文化にある「サウナ&寒中水泳」が健康にいいのもホルミシス効果ということのようです。 第Ⅲ部「役立つアドバイス」(第18章~第24章)では、第18章「楽しく飢える」で、カロリーは摂り過ぎないのがよく、最も寿命が延びるのは飢餓状態であると(腹八分目は理にかなっている)。

第Ⅲ部「役立つアドバイス」(第18章~第24章)では、第18章「楽しく飢える」で、カロリーは摂り過ぎないのがよく、最も寿命が延びるのは飢餓状態であると(腹八分目は理にかなっている)。

『

『 第3章「究極の「若返えり物質」を求めて」では、古来人はそうした物質を追い求めてきたが、ここでは、今アンチエイジング研究で話題になっている血液中の「NⅯN」という、老化によって衰える機能を活性化するという物質について述べています。ただし、老化を「病気」とした『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』の著者のハーバード大学のデビッド・シンクレア教授が急先鋒ですが(日本人ではワシントン大学の今井眞一郎教授)、そのシンクレア教授でさえ、その"特効薬"の点滴には反対しているとのこと、ただ、今井教授は、「100歳まで寝たきりにならず、120歳くらいまでには死ぬという社会は、10年、20年後には来ると思う」と。

第3章「究極の「若返えり物質」を求めて」では、古来人はそうした物質を追い求めてきたが、ここでは、今アンチエイジング研究で話題になっている血液中の「NⅯN」という、老化によって衰える機能を活性化するという物質について述べています。ただし、老化を「病気」とした『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』の著者のハーバード大学のデビッド・シンクレア教授が急先鋒ですが(日本人ではワシントン大学の今井眞一郎教授)、そのシンクレア教授でさえ、その"特効薬"の点滴には反対しているとのこと、ただ、今井教授は、「100歳まで寝たきりにならず、120歳くらいまでには死ぬという社会は、10年、20年後には来ると思う」と。 因みに、文藝春秋より本書『LIFESPAN』の書評の依頼をされた作家の久坂部羊氏(この人はずっと、安易な長寿礼賛を批判し続けている)は、一般の読者には、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかということは些細な問題になってしまい、「希望にあふれた著者の主張を信じ、恍惚となるにちがいない」とし、最後に「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、かなり皮肉を込めて締め括っています(「週刊文春」2020年12月24日号)。

因みに、文藝春秋より本書『LIFESPAN』の書評の依頼をされた作家の久坂部羊氏(この人はずっと、安易な長寿礼賛を批判し続けている)は、一般の読者には、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかということは些細な問題になってしまい、「希望にあふれた著者の主張を信じ、恍惚となるにちがいない」とし、最後に「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、かなり皮肉を込めて締め括っています(「週刊文春」2020年12月24日号)。

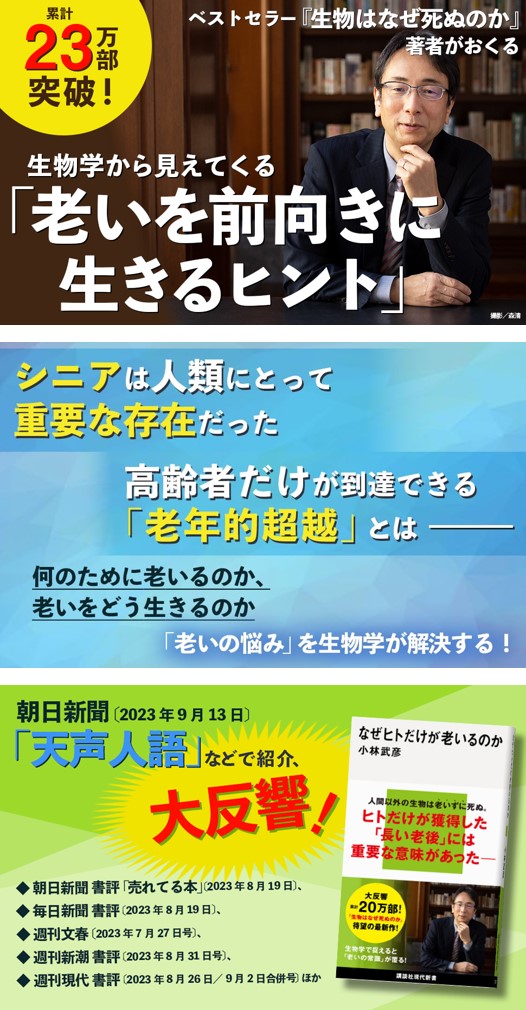

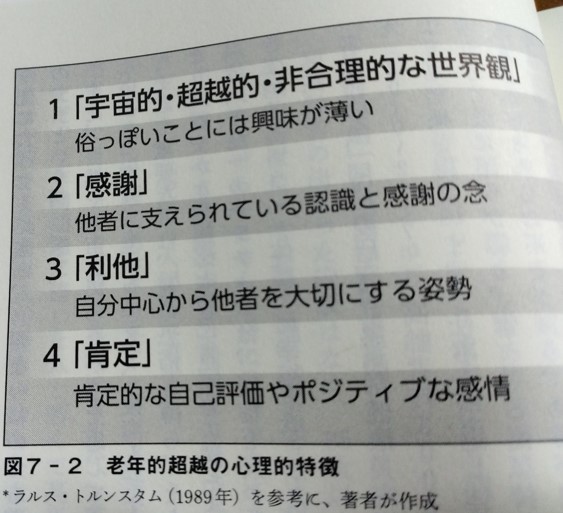

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

結局、最後の、平成31年の講書始の儀での講義「免疫の力でがんを治せる時代」が一番分かりよかったかも。昭仁上皇が天皇在位中に行われた最後の講書始の儀となったものですが、簡潔ながらも、聴く方もそれなりに集中力がいるかも。ただ、このがん免疫療法というのは医学界でに注目度は高まっており、注目されるだけでなく実際にトレンド的と言っていいくらい多くのがん患者の治療に応用されているようです。

結局、最後の、平成31年の講書始の儀での講義「免疫の力でがんを治せる時代」が一番分かりよかったかも。昭仁上皇が天皇在位中に行われた最後の講書始の儀となったものですが、簡潔ながらも、聴く方もそれなりに集中力がいるかも。ただ、このがん免疫療法というのは医学界でに注目度は高まっており、注目されるだけでなく実際にトレンド的と言っていいくらい多くのがん患者の治療に応用されているようです。 がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、オプジーボなどは後者の代表格で、がん細胞を攻撃するT細胞(PD-1)にブレーキをかける分子の働きを阻害することで、T細胞のがん細胞に対する本来の攻撃性を取り戻させ、抗腫瘍効果を発揮させるということのようです。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言えるかと思いますが、そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、自らがそう認めている「幸運」があったのだなあと思いました。

がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、オプジーボなどは後者の代表格で、がん細胞を攻撃するT細胞(PD-1)にブレーキをかける分子の働きを阻害することで、T細胞のがん細胞に対する本来の攻撃性を取り戻させ、抗腫瘍効果を発揮させるということのようです。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言えるかと思いますが、そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、自らがそう認めている「幸運」があったのだなあと思いました。 著者は、「がんは持病レベルになる」とまで言い切っています。「がんの治療法を発見すればノーベル賞」という見方は一般の人の間でもずっと以前からありましたが、がん撲滅に向けて大きな進捗させる役割を果たしたという点で、まさにノーベル賞に相応しい功績です。ただ、本書について言えば、構成上、やや寄せ集め的な印象が無くもなく、論文の目的も違えば難易度も不統一なので、免疫療法についてもっと知りたいと思う人は他書に読み進むのもいいのではないでしょうか。

著者は、「がんは持病レベルになる」とまで言い切っています。「がんの治療法を発見すればノーベル賞」という見方は一般の人の間でもずっと以前からありましたが、がん撲滅に向けて大きな進捗させる役割を果たしたという点で、まさにノーベル賞に相応しい功績です。ただ、本書について言えば、構成上、やや寄せ集め的な印象が無くもなく、論文の目的も違えば難易度も不統一なので、免疫療法についてもっと知りたいと思う人は他書に読み進むのもいいのではないでしょうか。 先月['20年6月]、京都大学が「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長から総額100億円の寄付を受けると発表、本庶佑特別教授が進める「がん免疫療法」の研究や、同じくノーベル医学生理学賞の受賞者である山中伸弥教授のiPS細胞を用いた研究に活用するとしており、柳井会長、本庶教授、山中教授の3人で記者会見に臨んでそのスリーショットが新聞に出ているくらいなので、両教授の研究分野への将来の期待の高さが窺えます。

先月['20年6月]、京都大学が「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長から総額100億円の寄付を受けると発表、本庶佑特別教授が進める「がん免疫療法」の研究や、同じくノーベル医学生理学賞の受賞者である山中伸弥教授のiPS細胞を用いた研究に活用するとしており、柳井会長、本庶教授、山中教授の3人で記者会見に臨んでそのスリーショットが新聞に出ているくらいなので、両教授の研究分野への将来の期待の高さが窺えます。

最新の研究成果も織り込まれています。個人的に興味深かったのは、ネアンデルタール人と現生人(ホモ・サピエンス)の関係で、共に約90万年前にアフリカかヨーロッパのどこかで誕生したホモ・ハイデルベルゲンシスを先祖とし、ネアンデルタール人はヨーロッパにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられ、現生人は、20万年前アフリカにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられとのこと。先祖が同じでも、先祖のいた場所が違うのかと。(●後に読んだ『

最新の研究成果も織り込まれています。個人的に興味深かったのは、ネアンデルタール人と現生人(ホモ・サピエンス)の関係で、共に約90万年前にアフリカかヨーロッパのどこかで誕生したホモ・ハイデルベルゲンシスを先祖とし、ネアンデルタール人はヨーロッパにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられ、現生人は、20万年前アフリカにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられとのこと。先祖が同じでも、先祖のいた場所が違うのかと。(●後に読んだ『

福岡 伸一 氏 (略歴下記)

福岡 伸一 氏 (略歴下記) プロローグで、表題に関するテーマ、「生物」とは何かということについて、「自己複製を行うシステム」であるというワトソン、クリックらがDNAの螺旋モデルで示した1つの解に対して、「動的な平衡状態」であるというルドルフ・シェ―ンハイマーの論が示唆されています。

プロローグで、表題に関するテーマ、「生物」とは何かということについて、「自己複製を行うシステム」であるというワトソン、クリックらがDNAの螺旋モデルで示した1つの解に対して、「動的な平衡状態」であるというルドルフ・シェ―ンハイマーの論が示唆されています。

丸山 工作・元千葉大学学長(1930-2003)(略歴下記)

丸山 工作・元千葉大学学長(1930-2003)(略歴下記) ゲノム、DNA、遺伝子などのキーワードの概念整理をするうえでも役立し、タンパク質をつくるとはどういうことかとか、ウイルスと分子生物学の関連、遺伝子工学や免疫機能についても概要は掴めます。

ゲノム、DNA、遺伝子などのキーワードの概念整理をするうえでも役立し、タンパク質をつくるとはどういうことかとか、ウイルスと分子生物学の関連、遺伝子工学や免疫機能についても概要は掴めます。

『

『

利根川 進 氏

利根川 進 氏