「●は M・バルガス=リョサ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1421】 マリオ・バルガス=リョサ『誰がパロミノ・モレーロを殺したか』

○ノーベル文学賞受賞者(マリオ・バルガス=リョサ) 「○海外サスペンス・読み物 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

半自伝的スラップスティック小説。カマーチョは、作者自身の一面のパロディではないか。

"La tía Julia y el escribidor"

『フリアとシナリオライター (河出文庫) 』['23年](装画:imid)

法学部の学生の僕(マリオ)は、作家になることを目指しながら、ラジオ局でニュース担当として働いているが、両親が米国にいるため、祖父母の家に下宿ながら、ルーチョ叔父さんの家に出入りするうちに、ルーチョ叔父さんの奥さんの妹フリアを愛するようになる。一方、僕の勤めるラジオ局は、ボリビアから、ラジオドラマのために「天才」シナリオライター兼監督兼声優のペドロ・カマーチョを迎え、彼のドラマ劇はその破天荒なストーリーによって、国民的人気を博することになるが―

2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(Mario Vargas Llosa、1936-)が1977年に発表した作品で(原題:La tia Julia y el escribidor)、「半自伝的スラップスティック小説」とありますが、主人公のマリオは18歳、フリア叔母さんは32歳とのことで、実際にバルガス=リョサは19歳で14歳年上の義理の叔母フリア・ウルキディ=イリャネスと結婚しているので(後に離婚)、その時の周囲の反対をいかにして乗り切ったかという体験が、作品に反映されているように思います(但し、かなりスラップスティック風に脚色されている模様)。

2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(Mario Vargas Llosa、1936-)が1977年に発表した作品で(原題:La tia Julia y el escribidor)、「半自伝的スラップスティック小説」とありますが、主人公のマリオは18歳、フリア叔母さんは32歳とのことで、実際にバルガス=リョサは19歳で14歳年上の義理の叔母フリア・ウルキディ=イリャネスと結婚しているので(後に離婚)、その時の周囲の反対をいかにして乗り切ったかという体験が、作品に反映されているように思います(但し、かなりスラップスティック風に脚色されている模様)。

Mario Vargas Llosa y Julia Urquid Illanes,París, 7 de junio de 1964

18世紀のイングランドで、恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーンで式を挙げて夫婦になるという「グレトナ・グリーン婚」というのが流行ったというのを本で読んだことがありますが、それを彷彿させるような2人の駆け落ち婚で、「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのが宗教上の背景としてあるにしても、そこに至るまでもその後も、なかなか大変そう。

これはこれでドタバタ劇風でもあり面白いのですが、より面白いのは、1章置きに挿入されているペドロ・カマーチョのラジオ脚本で(主人公も小説を習作しているが、これはつまらない内容らしい)、結婚式の当日に倒れた妹を殺そうとする兄の話、巡回中に見つけた黒人を殺すように命じられた軍曹の話、強姦の罪で捕えられながらも無実の証として法廷で一物を切り落とそうとする男の話、ネズミ駆除に情熱を燃やす男と彼を憎み襲撃しようとする家族の話、等々、かなりエキセントリックな物語が、それぞれクライマックスで、"この結末は一体どうなるのか"という感じで終わっています。

ペドロ・カマーチョの脚本は、やがて本来別々の物語の登場人物が混在してきたり、その職業が入れ替わっていたり、死んだはずの人間が生き返ったりとおかしくなってきて、何よりも物語の展開が、大暴動や大崩壊といった天変地異盛り沢山のカタストロフィ調になってきて、とうとう彼は精神病院に送られてしまいます(何年か後に主人公が彼と再会した時には廃人か世捨て人のようになっている)。

訳者は解説で、未熟な作家としての「僕」を描くと共に、ペドロ・カマーチョをも「未熟な作家の鏡像」として描いているのではないかとしていますが、バルガス=リョサという作家は、毎朝タイプの前に座って何も書けなくても6時間は粘ると話していて、1日10時間を執筆に充てるペドロ・カマーチョとちょっと似ているかも(ペドロ・カマーチョは、この他に1日7時間を声優・監督業に費やす、まさに「過労死」ペースの仕事ぶりだったわけだが)。

訳者は解説で、未熟な作家としての「僕」を描くと共に、ペドロ・カマーチョをも「未熟な作家の鏡像」として描いているのではないかとしていますが、バルガス=リョサという作家は、毎朝タイプの前に座って何も書けなくても6時間は粘ると話していて、1日10時間を執筆に充てるペドロ・カマーチョとちょっと似ているかも(ペドロ・カマーチョは、この他に1日7時間を声優・監督業に費やす、まさに「過労死」ペースの仕事ぶりだったわけだが)。

ペドロ・カマーチョの脚本は、脚本でありながら、この作品の中では小説のスタイルで書かれていて、文体も「僕の話」とさほど変わらず、また実際に面白く(重厚なスラップスティックとでも言うか)、その中の1つだけでも中編か長編になりそうな話が9本もこの作品に挿入されているというのは、作者自身がこうした物語のスタイルに関心があるということではないかと思ってしまいます(ラテンアメリカの文学作家で、推理小説やユーモア小説を書く人は多いが)。

作者自身が、劇中劇の形を借りて楽しみながら書いているフシがあり、また、自分はこんな面白い話をいくらでも書けるんだぞーと見せつけられた感じもします(何しろ、国民的人気を博したという設定のドラマの話を、実際に書いてみせているわけだから、やはり自信ありなんだろうなあ)。

「書く」ということについて「書いた」小説だと思うし、そう捉えるならば、ペドロ・カマーチョを作者はどう捉えているかというのが大きなテーマであるには違いなく、個人的には、作者は必ずしもペドロ・カマーチョを「未熟な作家」と断じ切っているようには思えず、むしろペドロ・カマーチョは、作者が自分自身の一面をパロディ化したような存在ではないかという気がしました。

【2023年文庫化[河出文庫]】

マリオ・バルガス・リョサ(ノーベル賞受賞のペルー小説家)

2025年4月13日、リマ市内で死去。89歳。

1936年、南部アレキパ生まれ。国立サンマルコス大で文学などを学び、ペルーの風土や社会問題を描いた長編小説「緑の家」(66年)で広く知られるようになった。19世紀のブラジルで起きたカルト集団の反乱を扱った歴史長編「世界終末戦争」(81年)でリッツ・パリ・ヘミングウェー賞を受賞した。2010年には「権力の見取り図を示し、個々の人々の抵抗や反乱、敗北などのイメージを鮮やかに表現した」として、ノーベル文学賞を受賞。コロンビアの故ガブリエル・ガルシア・マルケスさんらと並んで、ラテン

1936年、南部アレキパ生まれ。国立サンマルコス大で文学などを学び、ペルーの風土や社会問題を描いた長編小説「緑の家」(66年)で広く知られるようになった。19世紀のブラジルで起きたカルト集団の反乱を扱った歴史長編「世界終末戦争」(81年)でリッツ・パリ・ヘミングウェー賞を受賞した。2010年には「権力の見取り図を示し、個々の人々の抵抗や反乱、敗北などのイメージを鮮やかに表現した」として、ノーベル文学賞を受賞。コロンビアの故ガブリエル・ガルシア・マルケスさんらと並んで、ラテン アメリカ文学を代表する作家と位置付けられた。このほかの代表作は「楽園への道」、「イラク日記」(ともに03年)、「戯曲、オデュッセウスとペネロペ」(07年)など。政治にも強い関心を示し、1990年の大統領選に立候補したが、初挑戦だったアルベルト・フジモリ氏に敗れた。

アメリカ文学を代表する作家と位置付けられた。このほかの代表作は「楽園への道」、「イラク日記」(ともに03年)、「戯曲、オデュッセウスとペネロペ」(07年)など。政治にも強い関心を示し、1990年の大統領選に立候補したが、初挑戦だったアルベルト・フジモリ氏に敗れた。

マリオ・バルガス・リョサさん=2023年5月、メキシコ中部グアダラハラ(EPA時事)

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa

バルガス=リョサが1988年に発表した作品で(原題:Elogio de La Madrastra)、父親と息子、そして継母という3人家族が、息子であるアルフォンソ少年が継母のルクレシアに性愛の念を抱いたことで崩壊していく、ある種アブノーマル且つ"悲劇"的なストーリーの話。

バルガス=リョサが1988年に発表した作品で(原題:Elogio de La Madrastra)、父親と息子、そして継母という3人家族が、息子であるアルフォンソ少年が継母のルクレシアに性愛の念を抱いたことで崩壊していく、ある種アブノーマル且つ"悲劇"的なストーリーの話。 当時からガルシア=マルケス、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、フリオ・コルタサルと並んでラテンアメリカ文学の四天王とでもいうべき位置づけにあった作家が、こうしたタブーに満ちた一見ポルノチックともとれる作品を書いたことで、発表時は相当に物議を醸したそうですが、バルガス=リョサの描く官能の世界は、その高尚な文学的表現のため、どことなく宗教的な崇高ささえ漂っており、「神話の世界」の話のようでもあります。そのことは、現在の家族の物語と並行して、ヘロドトスの『史記』にある、自分の妻の裸を自慢したいがために家臣に覗き見をさせ、そのことが引き金となって家臣に殺され、妻を奪われた、リディア王カンダウレスの物語や、ギリシャ神話の「狩りの女神」の物語が挿入されていることでより強まっており、更に、物語の展開の最中に、関連する古典絵画を解説的に挿入していることによっても補強されているように思いました。

当時からガルシア=マルケス、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、フリオ・コルタサルと並んでラテンアメリカ文学の四天王とでもいうべき位置づけにあった作家が、こうしたタブーに満ちた一見ポルノチックともとれる作品を書いたことで、発表時は相当に物議を醸したそうですが、バルガス=リョサの描く官能の世界は、その高尚な文学的表現のため、どことなく宗教的な崇高ささえ漂っており、「神話の世界」の話のようでもあります。そのことは、現在の家族の物語と並行して、ヘロドトスの『史記』にある、自分の妻の裸を自慢したいがために家臣に覗き見をさせ、そのことが引き金となって家臣に殺され、妻を奪われた、リディア王カンダウレスの物語や、ギリシャ神話の「狩りの女神」の物語が挿入されていることでより強まっており、更に、物語の展開の最中に、関連する古典絵画を解説的に挿入していることによっても補強されているように思いました。

「エマニエル夫人」はいかにもファッション写真家から転身した監督(ジュスト・ジャカン)の作品という感じで、モデル出身のシルヴィア・クリステル(1952-2012/60歳没)が、演技は素人であるにしても、もう少し上手ければなあと思われる凡作でしたが、フランシス・ジャコベッティが監督した「続エマニュエル夫人」('75年)になっても彼女の演技力は上がらず、結局は上手くならないまま、シリーズ2作目、3作目(「さよならエマニュエル夫人」('77年))と駄作化していきました。内容的にも、第1作にみられた性に対する哲学的な考察姿勢は第2作、第3作となるにつれて影を潜めていきます。その間に舞台はタイ → 香港・ジャワ → セイシェルと変わり「観光映画」としては楽しめるかも知れないけれども...。でもあのシリーズがある年代の(男女問わず)日本人の性意識にかなりの影響を及ぼした作品であることも事実なのでしょう。

「エマニエル夫人」はいかにもファッション写真家から転身した監督(ジュスト・ジャカン)の作品という感じで、モデル出身のシルヴィア・クリステル(1952-2012/60歳没)が、演技は素人であるにしても、もう少し上手ければなあと思われる凡作でしたが、フランシス・ジャコベッティが監督した「続エマニュエル夫人」('75年)になっても彼女の演技力は上がらず、結局は上手くならないまま、シリーズ2作目、3作目(「さよならエマニュエル夫人」('77年))と駄作化していきました。内容的にも、第1作にみられた性に対する哲学的な考察姿勢は第2作、第3作となるにつれて影を潜めていきます。その間に舞台はタイ → 香港・ジャワ → セイシェルと変わり「観光映画」としては楽しめるかも知れないけれども...。でもあのシリーズがある年代の(男女問わず)日本人の性意識にかなりの影響を及ぼした作品であることも事実なのでしょう。

同じくシルヴィア・クリステル主演の、ロジェ・ヴァディムが監督した「華麗な関係」('76年/仏)も、かつてジェラール・フィリップ、ジャンヌ・モロー、ジャン=ルイ・トランティニャンを配したロジェ・ヴァディム自身の「危険な関係」('59年/仏)のリメイクでしたが、原作者のラクロが墓の下で嘆きそうな出来でした。

同じくシルヴィア・クリステル主演の、ロジェ・ヴァディムが監督した「華麗な関係」('76年/仏)も、かつてジェラール・フィリップ、ジャンヌ・モロー、ジャン=ルイ・トランティニャンを配したロジェ・ヴァディム自身の「危険な関係」('59年/仏)のリメイクでしたが、原作者のラクロが墓の下で嘆きそうな出来でした。 同じ年にシルヴィア・クリステルは、ヴァレリアン・ボロヴズィック監督の「夜明けのマルジュ」('76年/仏)にも出演していて(実はこれを最初に観たのだが)、アンドレイ・ピエール・マンディアルグ(1909 -1991)のゴンクール賞受賞作「余白の街」が原作で、1人のセールスマンが、出張先のパリで娼婦と一夜を共にした翌朝、妻と息子の急死の知らせを受け自殺するというストーリー。メランコリックな脚本やしっとりしたカメラワーク自体は悪くないのですが、「世界一美しい娼婦」という触れ込みのシルヴィア・クリステルが、残念ながら演技し切れていない...。

同じ年にシルヴィア・クリステルは、ヴァレリアン・ボロヴズィック監督の「夜明けのマルジュ」('76年/仏)にも出演していて(実はこれを最初に観たのだが)、アンドレイ・ピエール・マンディアルグ(1909 -1991)のゴンクール賞受賞作「余白の街」が原作で、1人のセールスマンが、出張先のパリで娼婦と一夜を共にした翌朝、妻と息子の急死の知らせを受け自殺するというストーリー。メランコリックな脚本やしっとりしたカメラワーク自体は悪くないのですが、「世界一美しい娼婦」という触れ込みのシルヴィア・クリステルが、残念ながら演技し切れていない...。

何故この女優が日本で受けたのかよく解らない...と言いつつ、自分自身もシルヴィア・クリステルの出演作品を5本以上観ているわけですが、個人的には公開から3年以上経って観た「エマニエル夫人」に関して言えば、シルヴィア・クリステルという女優そのものが受けたと言うより、ピエール・バシュレの甘い音楽とか(「続エマニュエル夫人」ではフランシス・レイ、「さよならエマニュエル夫人」ではセルジュ・ゲンズブールが音楽を担当、セルジュ・ゲンズブールは主題歌歌唱も担当)、女性でも観ることが出来るポルノであるとか、商業映画として受ける付加価値的な要素が背景にあったように思います(合計320万人の観客のうち女性が8割を占めたという(『

何故この女優が日本で受けたのかよく解らない...と言いつつ、自分自身もシルヴィア・クリステルの出演作品を5本以上観ているわけですが、個人的には公開から3年以上経って観た「エマニエル夫人」に関して言えば、シルヴィア・クリステルという女優そのものが受けたと言うより、ピエール・バシュレの甘い音楽とか(「続エマニュエル夫人」ではフランシス・レイ、「さよならエマニュエル夫人」ではセルジュ・ゲンズブールが音楽を担当、セルジュ・ゲンズブールは主題歌歌唱も担当)、女性でも観ることが出来るポルノであるとか、商業映画として受ける付加価値的な要素が背景にあったように思います(合計320万人の観客のうち女性が8割を占めたという(『 バルガス=リョサの熟女指向の話から始まって、ほとんどシルヴィア・クリステル談義になってしまいましたが、シルヴィア・クリステル主演の「エマニュエル夫人」はエマニュエル・シリーズの初映像化ではなく、この作品の5年前にイタリアで作られたチェザーレ・カネバリ監督、エリカ・ブラン主演の「アマン・フォー・エマニュエル(A Man for Emmanuelle)」('69年/伊)が最初の映画化作品です(日本未公開)。

バルガス=リョサの熟女指向の話から始まって、ほとんどシルヴィア・クリステル談義になってしまいましたが、シルヴィア・クリステル主演の「エマニュエル夫人」はエマニュエル・シリーズの初映像化ではなく、この作品の5年前にイタリアで作られたチェザーレ・カネバリ監督、エリカ・ブラン主演の「アマン・フォー・エマニュエル(A Man for Emmanuelle)」('69年/伊)が最初の映画化作品です(日本未公開)。

「シビルの部屋」のストーリーは、シビルという16歳の少女がポルノ小説を書こうと思い立って、憧れの中年男に性の手ほどきを受け、その体験を本にしたところベストセラーになってしまい、執筆に協力してくれた男を真剣に愛するようになった彼女は、今度は手を切ろうとする男に巧妙な罠をしかけて陥落させようとする...というもので、原作はエマニュエル・アルサンの半自伝的小説であり、アルサンは実際にこの作品に出てくる「ネア」という小説も書いている-と言うより、この映画の原作が「ネア」であるという、ちょっとした入れ子構造。映画化作品は、少女の情感がしっとりと描かれている反面、目的のために手段を選ばないやり方には共感しにくかったように思います。

「シビルの部屋」のストーリーは、シビルという16歳の少女がポルノ小説を書こうと思い立って、憧れの中年男に性の手ほどきを受け、その体験を本にしたところベストセラーになってしまい、執筆に協力してくれた男を真剣に愛するようになった彼女は、今度は手を切ろうとする男に巧妙な罠をしかけて陥落させようとする...というもので、原作はエマニュエル・アルサンの半自伝的小説であり、アルサンは実際にこの作品に出てくる「ネア」という小説も書いている-と言うより、この映画の原作が「ネア」であるという、ちょっとした入れ子構造。映画化作品は、少女の情感がしっとりと描かれている反面、目的のために手段を選ばないやり方には共感しにくかったように思います。

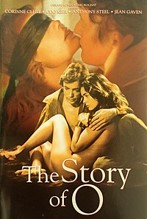

「エマニエル夫人」のジュスト・ジャカン監督は、ポーリーヌ・レアージュのポルノグラフィー文学として名高いSM文学小説『

「エマニエル夫人」のジュスト・ジャカン監督は、ポーリーヌ・レアージュのポルノグラフィー文学として名高いSM文学小説『

O嬢を演じたコリンヌ・クレリーが出た映画では、「ホテル」('77年/伊・西独)というものがあり、あらすじは以下の通り。

O嬢を演じたコリンヌ・クレリーが出た映画では、「ホテル」('77年/伊・西独)というものがあり、あらすじは以下の通り。 て「僕は観てないよ。要は、高級なポルノグラフィさ」と述べている)。全体の暗い雰囲気はいかにもドイツという感じ。これを観た「新橋文化」は山手線のガード下にあり、列車が通る度にガタガタうるさい音がするのが記憶に残っています。コリンヌ・クレリーは、この作品の後「007 ムーンレイカー」('79年/英)にも出演し、ロイス・チャイルズに次ぐ"第2のボンド・ガール"となりますが、歴代で最もセクシーなボンド・ガールだったとの声も一部にあるようです。

て「僕は観てないよ。要は、高級なポルノグラフィさ」と述べている)。全体の暗い雰囲気はいかにもドイツという感じ。これを観た「新橋文化」は山手線のガード下にあり、列車が通る度にガタガタうるさい音がするのが記憶に残っています。コリンヌ・クレリーは、この作品の後「007 ムーンレイカー」('79年/英)にも出演し、ロイス・チャイルズに次ぐ"第2のボンド・ガール"となりますが、歴代で最もセクシーなボンド・ガールだったとの声も一部にあるようです。

「エマニエル夫人」●原題:EMMANUELLE●制作年:1974年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本:ジャン=ルイ・リシャール●撮影:リシャール・スズキ●音楽:ピエール・バシュレ●原作:エマニュエル・アルサン「エマニュエル」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/アラン・キュニー/ダニエル・サーキー/クリスティーヌ・ボワッソン/マリカ・グリーン●日本公開:1974/12●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(78-07-17)(評価:★★)●併映:「続・エマニエル夫人」(フランシス・ジャコベッティ)/「さよならエマニエル夫人」(フランソワ・ルテリエ)

「エマニエル夫人」●原題:EMMANUELLE●制作年:1974年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本:ジャン=ルイ・リシャール●撮影:リシャール・スズキ●音楽:ピエール・バシュレ●原作:エマニュエル・アルサン「エマニュエル」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/アラン・キュニー/ダニエル・サーキー/クリスティーヌ・ボワッソン/マリカ・グリーン●日本公開:1974/12●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(78-07-17)(評価:★★)●併映:「続・エマニエル夫人」(フランシス・ジャコベッティ)/「さよならエマニエル夫人」(フランソワ・ルテリエ)

「さよならエマニエル夫人」●原題:GOOD-BYE, EMMANUELLE●制作年:1977年●制作国:フランス●監督:フランソワ・ルテリエ●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本:

「さよならエマニエル夫人」●原題:GOOD-BYE, EMMANUELLE●制作年:1977年●制作国:フランス●監督:フランソワ・ルテリエ●製作:イヴ・ルッセ=ルアール●脚本:

「華麗な関係」●原題:UNE FEMME FIDELE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ロジェ・ヴァディム●製作:フランシス・コーヌ/レイモン・エジェ●脚本:ロジェ・ヴァディム/ダニエル・ブーランジェル●撮影:クロード・ルノワ●音楽:モルト・シューマン/ピエール・ポルト●原作:ピエール・コデルロス・ド・ラクロ「危険な関係」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/ジョン・フィンチ/ナタリー・ドロン/ジゼール・カサドジュ/ジャック・ベルティエ/アンヌ・マリー・デスコット/セルジュ・マルカン●日本公開:1977/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-16)(評価:★☆)●併映:「エーゲ海の旅情」(ミルトン・カトセラス)/「しのび逢い」(ケビン・ビリングトン)

「華麗な関係」●原題:UNE FEMME FIDELE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ロジェ・ヴァディム●製作:フランシス・コーヌ/レイモン・エジェ●脚本:ロジェ・ヴァディム/ダニエル・ブーランジェル●撮影:クロード・ルノワ●音楽:モルト・シューマン/ピエール・ポルト●原作:ピエール・コデルロス・ド・ラクロ「危険な関係」●時間:91分●出演:シルヴィア・クリステル/ジョン・フィンチ/ナタリー・ドロン/ジゼール・カサドジュ/ジャック・ベルティエ/アンヌ・マリー・デスコット/セルジュ・マルカン●日本公開:1977/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:三鷹東映(78-01-16)(評価:★☆)●併映:「エーゲ海の旅情」(ミルトン・カトセラス)/「しのび逢い」(ケビン・ビリングトン)

「夜明けのマルジュ」●原題:LA MARGE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ヴァレリアン・ボロヴズィック●製作:ロベール・アキム/レイモン・アキム●撮影:ベルナール・ダイレ

「夜明けのマルジュ」●原題:LA MARGE●制作年:1976年●制作国:フランス●監督:ヴァレリアン・ボロヴズィック●製作:ロベール・アキム/レイモン・アキム●撮影:ベルナール・ダイレ

「O嬢の物語」●原題:HISTOIRE D'O●制作年:1975年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:エリック・ローシャ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ロベール・フレース●音楽:ピエール・バシュレ●原作:

「O嬢の物語」●原題:HISTOIRE D'O●制作年:1975年●制作国:フランス●監督:ジュスト・ジャカン●製作:エリック・ローシャ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ロベール・フレース●音楽:ピエール・バシュレ●原作:

「ホテル」●原題:KLEINHOFF HOTEL●制作年:1975年●制作国:イタリア・西ドイツ●監督:カルロ・リッツァーニ●製作:ジュゼッペ・ベッツァーニ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ガボール・ポガニー●音楽:ジョルジオ・ガスリーニ●原案:バレンティーノ・オルシーニ●時間:105分●出演:コリンヌ・クレリー/ブルース・ロビンソン/ケイチャ・ルペ/ウェルナー・ポチャス/ペーター・カーン/ミケーレ・プラチド - ペドロ ●日本公開:1981/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新橋文化劇場(83-09-17)(評価:★☆)●併映:「ラストタンゴ・イン・パリ」(ベルナルド・ベルトリッチ)/「スキャンダ

「ホテル」●原題:KLEINHOFF HOTEL●制作年:1975年●制作国:イタリア・西ドイツ●監督:カルロ・リッツァーニ●製作:ジュゼッペ・ベッツァーニ●脚本:セバスチャン・ジャプリゾ●撮影:ガボール・ポガニー●音楽:ジョルジオ・ガスリーニ●原案:バレンティーノ・オルシーニ●時間:105分●出演:コリンヌ・クレリー/ブルース・ロビンソン/ケイチャ・ルペ/ウェルナー・ポチャス/ペーター・カーン/ミケーレ・プラチド - ペドロ ●日本公開:1981/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新橋文化劇場(83-09-17)(評価:★☆)●併映:「ラストタンゴ・イン・パリ」(ベルナルド・ベルトリッチ)/「スキャンダ

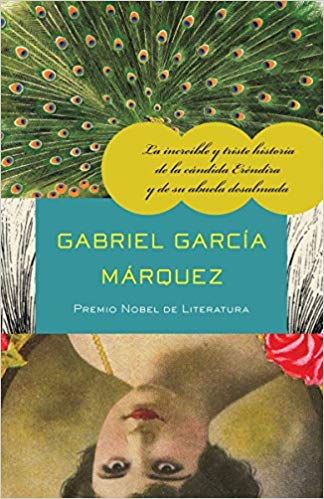

14歳の美少女エレンディラは、両親を早く亡くし祖母に育てられたが、自らの過失による火事で家を焼き、その償いとして、祖母とテント生活の旅をしながら売春させられる。テントの前には男達が群がり商売は繁盛、祖母が1日に何十人もの客を取らせるため、エレンディラはボロボロになってしまうが、何度か逃げ出す機会があったものの、結局は自分から祖母の元に戻っていく―。(「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」)

14歳の美少女エレンディラは、両親を早く亡くし祖母に育てられたが、自らの過失による火事で家を焼き、その償いとして、祖母とテント生活の旅をしながら売春させられる。テントの前には男達が群がり商売は繁盛、祖母が1日に何十人もの客を取らせるため、エレンディラはボロボロになってしまうが、何度か逃げ出す機会があったものの、結局は自分から祖母の元に戻っていく―。(「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」) 「大きな翼のある、ひどく年取った男」で、地上に堕ちて着て、村人に奇妙な見世物のように扱われる、老いた"天使"を描いたかと思うと、「この世でいちばん美しい水死人」では、村に漂着した"土左衛門"の美しさを村の女達が賛美するという、ちょっと日常では考えられないと言うか、人々の日常の中に非日常、非現実がいきなり入り込んだような話が続きます。

「大きな翼のある、ひどく年取った男」で、地上に堕ちて着て、村人に奇妙な見世物のように扱われる、老いた"天使"を描いたかと思うと、「この世でいちばん美しい水死人」では、村に漂着した"土左衛門"の美しさを村の女達が賛美するという、ちょっと日常では考えられないと言うか、人々の日常の中に非日常、非現実がいきなり入り込んだような話が続きます。

「エレンディラ」は、1983年にルイ・グエッラ監督によりイレーネ・パパス(祖母役)主演で映画化され、日本でもPARCOの配給で公開されましたが、チェックしていたものの見損なってしまい、今はビデオも絶版となりDVD化もされていないということで、やはり、こうした映画は、観ることが出来るその時に観ておくべきだったなあと今更ながらに思います。

「エレンディラ」は、1983年にルイ・グエッラ監督によりイレーネ・パパス(祖母役)主演で映画化され、日本でもPARCOの配給で公開されましたが、チェックしていたものの見損なってしまい、今はビデオも絶版となりDVD化もされていないということで、やはり、こうした映画は、観ることが出来るその時に観ておくべきだったなあと今更ながらに思います。

'07年に蜷川幸雄氏により舞台化されていますが、オリジナルの「エレンディラ」の話に「大きな翼のある、ひどく年取った男」の話を織り込んで、ウリセスを天使にするという、相当に手を加えた脚色になっているようです(祖母役は嵯川哲朗)。

'07年に蜷川幸雄氏により舞台化されていますが、オリジナルの「エレンディラ」の話に「大きな翼のある、ひどく年取った男」の話を織り込んで、ウリセスを天使にするという、相当に手を加えた脚色になっているようです(祖母役は嵯川哲朗)。

メキシコの作家カルロス・フエンテス(Carlos Fuentes、

メキシコの作家カルロス・フエンテス(Carlos Fuentes、 「チャック・モール」 タイトルは、古代インディオの遺跡に見られる人物石像のことで、溺死した知人の公務員の手記に、その男がある店でチャック・モールを購入したその日から、チャック・モールが次第に男の正気を蝕んでいく様が、シュールに描かれていたという話。

「チャック・モール」 タイトルは、古代インディオの遺跡に見られる人物石像のことで、溺死した知人の公務員の手記に、その男がある店でチャック・モールを購入したその日から、チャック・モールが次第に男の正気を蝕んでいく様が、シュールに描かれていたという話。 「アウラ」 青年歴史家のフェリーペは、新聞広告で高報酬が目を引いた、老夫人の住む邸で彼女の亡き夫の著作を完成させるという仕事に就くことができたが、そのコンスエロ夫人邸には、老夫人の姪にあたるアウラという名の、緑の目をもつ美しい少女がいた―。

「アウラ」 青年歴史家のフェリーペは、新聞広告で高報酬が目を引いた、老夫人の住む邸で彼女の亡き夫の著作を完成させるという仕事に就くことができたが、そのコンスエロ夫人邸には、老夫人の姪にあたるアウラという名の、緑の目をもつ美しい少女がいた―。 溝口健二監督の「

溝口健二監督の「

Julio Cortázar、1914-1984

Julio Cortázar、1914-1984 『石蹴り遊び』『遊戯の終わり』などの作品で知られるアルゼンチンの作家フリオ・コルタサル(Julio Cortázar、1914-1984)の短編集で、表題作2編は、1959年刊行の『秘密の武器』からの抜粋であるなど、作家の幾つかの短編集から訳者が10編を抽出して編んだものですが、どれも面白かったです。

『石蹴り遊び』『遊戯の終わり』などの作品で知られるアルゼンチンの作家フリオ・コルタサル(Julio Cortázar、1914-1984)の短編集で、表題作2編は、1959年刊行の『秘密の武器』からの抜粋であるなど、作家の幾つかの短編集から訳者が10編を抽出して編んだものですが、どれも面白かったです。

「正午の島」 スチュワードの男は、いつも飛行機から正午に見えるある島に何故か執着し、ついに休暇を取ってその島を訪れ、仕事を辞めてその島に住んでもいいと思う。そして、その計画を実行に移し、島の生活にも慣れたところへいつもの飛行機が...。ラテンアメリカ文学らしくないと言えばそうとも言え、ラテンアメリカ文学らしいと言えばそうとも言える(ドッペルゲンガーも魔術的リアリズムの系譜?)、賛否割れそうな作品ですが、個人的にはこの短編集の中では一番面白かったです。解釈は自由ですが、アンブローズ・ビアスの「

「正午の島」 スチュワードの男は、いつも飛行機から正午に見えるある島に何故か執着し、ついに休暇を取ってその島を訪れ、仕事を辞めてその島に住んでもいいと思う。そして、その計画を実行に移し、島の生活にも慣れたところへいつもの飛行機が...。ラテンアメリカ文学らしくないと言えばそうとも言え、ラテンアメリカ文学らしいと言えばそうとも言える(ドッペルゲンガーも魔術的リアリズムの系譜?)、賛否割れそうな作品ですが、個人的にはこの短編集の中では一番面白かったです。解釈は自由ですが、アンブローズ・ビアスの「

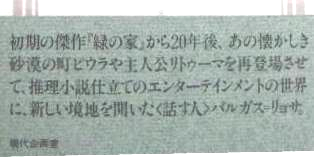

ペルーの港町タラーラ付近で、串刺しにされ、睾丸を引き裂かれた惨殺死体が木に吊るされているのが発見され、町の警官リトゥーマは上司のシルバ警部補と犯人捜査にあたるが、殺されたのは、ペルー北端の都市ピウラ生まれで同地の空軍基地所属の志願兵パロミノ・モレーノという、歌が上手なロマンティック詩人風の青年であり、彼が「高嶺の花」と呼ぶ女性と最近、密会を繰り返していたことが分かる―。

ペルーの港町タラーラ付近で、串刺しにされ、睾丸を引き裂かれた惨殺死体が木に吊るされているのが発見され、町の警官リトゥーマは上司のシルバ警部補と犯人捜査にあたるが、殺されたのは、ペルー北端の都市ピウラ生まれで同地の空軍基地所属の志願兵パロミノ・モレーノという、歌が上手なロマンティック詩人風の青年であり、彼が「高嶺の花」と呼ぶ女性と最近、密会を繰り返していたことが分かる―。 チリの田舎町の「刑事もの」という感じであるため、日本の刑事ドラマと比較でエスニック感覚で興味深く読めたし、ストーリーはそれほど複雑ではないですが、シルバ警部補が空軍大佐への面会を申し込み、大佐の態度から彼が事件に関わっていることを知るとともに、モレーノが「高嶺の花」と呼んでいたのが実は大佐の娘であり、この娘に妄想癖があるところから、ちょっとややこしくなるかも(レイモンド・チャンドラーやロス・マクドナルドのハードボイルドにあるパターンだなあ)。

チリの田舎町の「刑事もの」という感じであるため、日本の刑事ドラマと比較でエスニック感覚で興味深く読めたし、ストーリーはそれほど複雑ではないですが、シルバ警部補が空軍大佐への面会を申し込み、大佐の態度から彼が事件に関わっていることを知るとともに、モレーノが「高嶺の花」と呼んでいたのが実は大佐の娘であり、この娘に妄想癖があるところから、ちょっとややこしくなるかも(レイモンド・チャンドラーやロス・マクドナルドのハードボイルドにあるパターンだなあ)。

1982年にノーベル文学賞を受賞したコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)が2004年に発表した中編小説(原題: Memorias de mis putas tristes)で、2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(1936年生まれ)の代表作『緑の家』も、並行する複数の物語の舞台の1つが娼館でしたが、南米の娼館って、ちょっとイメージしにくかったかなあ。

1982年にノーベル文学賞を受賞したコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)が2004年に発表した中編小説(原題: Memorias de mis putas tristes)で、2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(1936年生まれ)の代表作『緑の家』も、並行する複数の物語の舞台の1つが娼館でしたが、南米の娼館って、ちょっとイメージしにくかったかなあ。 むしろ、この物語に出てくる娼館は、ガルシア=マルケス自身がこの作品を書く契機となった(冒頭にその一節が引用されている)川端康成の『眠れる美女』に出てくる、秘密裏に営まれる小さな娼家に近い感じでしょうか。主人公を手引きする女主人の存在も似ていますが、『眠れる美女』の女主人の方は何だか秘密めいた感じなのに対し、こちらはいかにも"ヤリ手婆(ババア)"という感じで、ユーモラスでさえあります。

むしろ、この物語に出てくる娼館は、ガルシア=マルケス自身がこの作品を書く契機となった(冒頭にその一節が引用されている)川端康成の『眠れる美女』に出てくる、秘密裏に営まれる小さな娼家に近い感じでしょうか。主人公を手引きする女主人の存在も似ていますが、『眠れる美女』の女主人の方は何だか秘密めいた感じなのに対し、こちらはいかにも"ヤリ手婆(ババア)"という感じで、ユーモラスでさえあります。

因みに、この作品は、2014年にアカデミー名誉賞を受賞したジャン=クロード・カリエール(「昼顔」「ブリキの太鼓」「存在の耐えられない軽さ」)の脚本で映画化されていて、監督は、本作が遺作となったのヘニング・カールセン監督(「黄金の肉体 ゴーギャンの妻」)、主演はエミリオ・エチェバリア(「アモーレス・ペロス」)、共演は、ジェラルディン・チャプリン(「ドクトル・ジバゴ」「ナッシュビル」「チャーリー」)とのことです。(●2018年にDVDがリリースされた。)

因みに、この作品は、2014年にアカデミー名誉賞を受賞したジャン=クロード・カリエール(「昼顔」「ブリキの太鼓」「存在の耐えられない軽さ」)の脚本で映画化されていて、監督は、本作が遺作となったのヘニング・カールセン監督(「黄金の肉体 ゴーギャンの妻」)、主演はエミリオ・エチェバリア(「アモーレス・ペロス」)、共演は、ジェラルディン・チャプリン(「ドクトル・ジバゴ」「ナッシュビル」「チャーリー」)とのことです。(●2018年にDVDがリリースされた。)

文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。

文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。

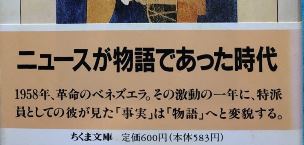

事件の経過を、5つの視座・視点で再構成しているため、カットッバック的にそれらが重なり、手法的には丁度、娯楽映画であるスタンリー・キューブリックの「現金に体を張れ」('56年)や、クエンティン・タランティーノの「パルプ・フィクション」('94年)を想起しました(舞台化されているが、この5つの視座・視点はどう表現されているのだろうか)。

事件の経過を、5つの視座・視点で再構成しているため、カットッバック的にそれらが重なり、手法的には丁度、娯楽映画であるスタンリー・キューブリックの「現金に体を張れ」('56年)や、クエンティン・タランティーノの「パルプ・フィクション」('94年)を想起しました(舞台化されているが、この5つの視座・視点はどう表現されているのだろうか)。

1967年に発表されたコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)の代表的長編小説で、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラの夫婦を始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を描いています。

1967年に発表されたコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)の代表的長編小説で、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラの夫婦を始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を描いています。 寺山修司(1935-1983)が「

寺山修司(1935-1983)が「 「マコンド」は作者が創作した架空の村ですが(時折出てくる実在の地名からすると、コロンビアでもカリブ海よりの方か)、こうした設定は、作者が影響を受けた作家の1人であるというフォークナーが、『

「マコンド」は作者が創作した架空の村ですが(時折出てくる実在の地名からすると、コロンビアでもカリブ海よりの方か)、こうした設定は、作者が影響を受けた作家の1人であるというフォークナーが、『 そして、その息子兄弟であるホセ・アルカディオとアウレリャノ・ブエンディア大佐(「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになった」と冒頭にあり、『予告された殺人の記録』と似たような書き出しなのだが...)に代表されるように、マッチョで粗暴な一面と革命家としてのヒロイック資質が、更には一部に学究者または職人的執着心が、同じくアルカディオ乃至アウレリャノと名付けられる子孫たちにそれぞれ引き継がれていきます。

そして、その息子兄弟であるホセ・アルカディオとアウレリャノ・ブエンディア大佐(「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになった」と冒頭にあり、『予告された殺人の記録』と似たような書き出しなのだが...)に代表されるように、マッチョで粗暴な一面と革命家としてのヒロイック資質が、更には一部に学究者または職人的執着心が、同じくアルカディオ乃至アウレリャノと名付けられる子孫たちにそれぞれ引き継がれていきます。 細部の構成力もさることながら、ちょうどエミール・ゾラの『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』などの作品群がルーゴン家、マッカール家など3つの家系に纏わる5世代の話として位置づけられる「ルーゴン・マッカール双書」のようなものが、『百年の孤独』という一作品に集約されているような密度とスケールを感じます(運命論的なところもゾラと似ている。ゾラの場合、彼自身が信じていた遺伝子的決定論の色が濃いが)

細部の構成力もさることながら、ちょうどエミール・ゾラの『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』などの作品群がルーゴン家、マッカール家など3つの家系に纏わる5世代の話として位置づけられる「ルーゴン・マッカール双書」のようなものが、『百年の孤独』という一作品に集約されているような密度とスケールを感じます(運命論的なところもゾラと似ている。ゾラの場合、彼自身が信じていた遺伝子的決定論の色が濃いが)

神話的または伝承説話的な雰囲気を醸しつつも、それでいて読みやすく、人の生き死にとはどういったものか、一族とは何か(大家族を扱っている点では、近代日本文学とダブる面もある?)といったことを身近に感じさせ考えさせてくれる、不思議な力を持った作品でもあるように思いました。

神話的または伝承説話的な雰囲気を醸しつつも、それでいて読みやすく、人の生き死にとはどういったものか、一族とは何か(大家族を扱っている点では、近代日本文学とダブる面もある?)といったことを身近に感じさせ考えさせてくれる、不思議な力を持った作品でもあるように思いました。

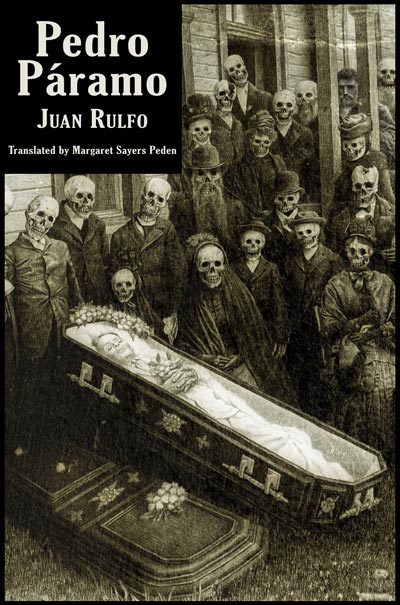

Juan Rulfo(1917-1986)

Juan Rulfo(1917-1986) 「おれ」(フアン・プレシアド)は、母親が亡くなる際に言い遺した、自分たちを見捨てた父親に会って償いをさせろという言葉に従い、顔も知らない父親ペドロ・パラモを捜しに、コマラの町に辿りつくが、町には生きている者はなく、ただ、死者ばかりが過去を懐かしんで、蠢いているだけだった―。

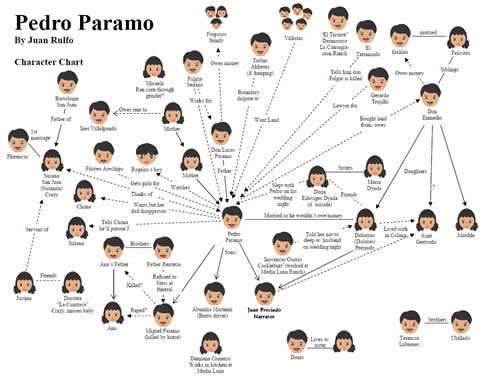

「おれ」(フアン・プレシアド)は、母親が亡くなる際に言い遺した、自分たちを見捨てた父親に会って償いをさせろという言葉に従い、顔も知らない父親ペドロ・パラモを捜しに、コマラの町に辿りつくが、町には生きている者はなく、ただ、死者ばかりが過去を懐かしんで、蠢いているだけだった―。 個人的には、片や「死者の町」コマラが舞台で、片や「蜃気楼の町」マコンドが舞台というのが似ている気がし(『ペドロ・パラモ』の方が発表は12年早く、その意味ではより先駆的かも)、また、片やペドロ・パラモという町のドンが登場し、片やホセ・アルカディオ・ブエンディアという族長的リーダーが登場するという、更には、そこに端を発する極めて複雑な家系図を成すといった、そうした類似点が興味深かったです(『ペドロ・パラモ』の方の家系図は、もう、何が何だかよくわからないくらい錯綜していて研究対象になっているようだ)。

個人的には、片や「死者の町」コマラが舞台で、片や「蜃気楼の町」マコンドが舞台というのが似ている気がし(『ペドロ・パラモ』の方が発表は12年早く、その意味ではより先駆的かも)、また、片やペドロ・パラモという町のドンが登場し、片やホセ・アルカディオ・ブエンディアという族長的リーダーが登場するという、更には、そこに端を発する極めて複雑な家系図を成すといった、そうした類似点が興味深かったです(『ペドロ・パラモ』の方の家系図は、もう、何が何だかよくわからないくらい錯綜していて研究対象になっているようだ)。

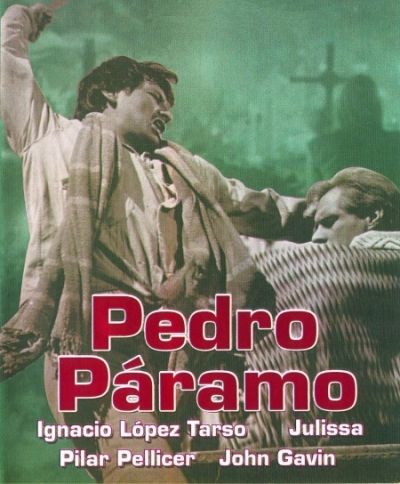

画化されていて、カルロス・ベロ(Carlos Velo)監督(1966年)、ホセ・ボラーニョス監督(1976年)、サルバドール・サンチェス監督(1981年)の何れの作品も日本未公開(主にメキシコとスペインで公開)ですが、1966年のカルロス・ベロ版はインターネットで観ることが可能です(オープニング・シーンに味わいがある)。

画化されていて、カルロス・ベロ(Carlos Velo)監督(1966年)、ホセ・ボラーニョス監督(1976年)、サルバドール・サンチェス監督(1981年)の何れの作品も日本未公開(主にメキシコとスペインで公開)ですが、1966年のカルロス・ベロ版はインターネットで観ることが可能です(オープニング・シーンに味わいがある)。

「バベルの図書館」(原題: La biblioteca de Babel )は、その中央に巨大な換気孔をもつ六角形の閲覧室の積み重ねで成っている巨大な図書館で(図書館職員だった作者自身が勤めていた図書館がモデルとされている)、閲覧室は上下に際限なく同じ部屋が続いており、閲覧室の構成は全て同じであるという不思議な構造をしています。

「バベルの図書館」(原題: La biblioteca de Babel )は、その中央に巨大な換気孔をもつ六角形の閲覧室の積み重ねで成っている巨大な図書館で(図書館職員だった作者自身が勤めていた図書館がモデルとされている)、閲覧室は上下に際限なく同じ部屋が続いており、閲覧室の構成は全て同じであるという不思議な構造をしています。 作者に言わせると「カフカ的作品」とのことですが、それを言うなら、「円環の廃墟」(原題:Las ruinas circulares)もそれに近いように思われ、ここでは詳しい内容は省きますが(要約不可能?)、「城」とか「流刑地にて」に似ていて、夢の中で彷徨しているような作品です。

作者に言わせると「カフカ的作品」とのことですが、それを言うなら、「円環の廃墟」(原題:Las ruinas circulares)もそれに近いように思われ、ここでは詳しい内容は省きますが(要約不可能?)、「城」とか「流刑地にて」に似ていて、夢の中で彷徨しているような作品です。 一方で、「死とコンパス」のような推理小説仕立ての作品もあって、これは、連続殺人事件を追う辣腕刑事が、事件現場であるA、B、Cの3地点と事件の起きた日時から、第4の殺人がいつどこで起きるかを推理し、現場にかけつける―という、何となく親しみやすいプロットで(アガサ・クリスティの『ABC殺人事件』みたいだなあ)、意外性もあります(この作品は1997年にアレックス・コックス監督・脚本、ピーター・ボイル主演のミステリとして映画化されている)。でも、形而上学的なモチーフ(味付け?)と一定のアルゴリズムへの執着という点では、この作品も「バベルの図書館」に通じるものがあるかな。

一方で、「死とコンパス」のような推理小説仕立ての作品もあって、これは、連続殺人事件を追う辣腕刑事が、事件現場であるA、B、Cの3地点と事件の起きた日時から、第4の殺人がいつどこで起きるかを推理し、現場にかけつける―という、何となく親しみやすいプロットで(アガサ・クリスティの『ABC殺人事件』みたいだなあ)、意外性もあります(この作品は1997年にアレックス・コックス監督・脚本、ピーター・ボイル主演のミステリとして映画化されている)。でも、形而上学的なモチーフ(味付け?)と一定のアルゴリズムへの執着という点では、この作品も「バベルの図書館」に通じるものがあるかな。