「●脳科学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●精神医学」【380】 木村 敏 『異常の構造』

「●新潮新書」の インデックッスへ 「●進化学」の インデックッスへ 「●「『本の雑誌』編集部が選ぶノンジャンル・ベスト10」(第1位)」の インデックッスへ(『そんなバカな』)

俗流心理学を脳科学に置き換えたエセ脳科学。「脳科学」における「竹内久美子」。

『脳の闇 (新潮新書) 』['23年]竹内 久美子『そんなバカな: 遺伝子と神について』['91年]

自身の人生と脳科学の知見を通して、現代社会の病理と私たち人間の脳に備わる深い闇を鮮やかに解き明かす。5年にわたる思索のエッセンスを一冊に凝縮した、衝撃の人間論!(版元口上)

「しばしば、ファンですという方からメッセージをいただく」という文章から始まるように、この著者の固定ファンは多いようです。個人的にはずっと著者の本は手にしていなかったのですが、テレビでのコメンテーターとしてのその発言に違和感を感じ、どんなこと書いている人なのかと思い、読んでみました。

読んでいて、「(こうした作用は)前頭葉の前頭前野が行っていることが実験によって明らかになっている」といったような記述ばかりで、踏み込んだ科学的説明がほどんど無いまま、あとは「人はそういうふうにできているのだ」と決めつけているような表現ばかりだったように思いました。学術的根拠を詳しく解明せずに結論を言い切っているところが、読者にとってある意味"楽"であり、一部の読者には受けるのかもしれませんが、俗流心理学を脳科学に置き換えているだけの「エセ脳科学」のように感じられ、これって純粋には科学とは言えないのではと思いました(読み物としても脳科学系というより心理学系か)。

何でもセロトニンとか脳内物質で説明してしまうところは、文芸評論家の斎藤美奈子氏が"ア本"(アキレタ本)認定した米山公啓氏の『男が学ぶ「女脳」の医学』('03年/ちくま新書)を想起させられました。

何でもセロトニンとか脳内物質で説明してしまうところは、文芸評論家の斎藤美奈子氏が"ア本"(アキレタ本)認定した米山公啓氏の『男が学ぶ「女脳」の医学』('03年/ちくま新書)を想起させられました。 さらには、脳科学とはジャンルは異なり進化学ですが、個人的評価が星1つであるため当時この読書ブログでは単独では取り上げなかった『そんなバカな!―遺伝子と神について』('91年/ちくま新書)の竹内久美子氏をも思い出しました(竹内久美子氏は後に「睾丸のサイズによって日本人が日本型リベラルになるかどうかが左右される」「睾丸の小さい男は子の世話をよくし、イクメン度が高い」という「睾丸決定論」を唱えた御仁)。

さらには、脳科学とはジャンルは異なり進化学ですが、個人的評価が星1つであるため当時この読書ブログでは単独では取り上げなかった『そんなバカな!―遺伝子と神について』('91年/ちくま新書)の竹内久美子氏をも思い出しました(竹内久美子氏は後に「睾丸のサイズによって日本人が日本型リベラルになるかどうかが左右される」「睾丸の小さい男は子の世話をよくし、イクメン度が高い」という「睾丸決定論」を唱えた御仁)。

『そんなバカな!』は「講談社出版文化賞」(講談社科学出版賞)を受賞しましたが(「『本の雑誌』編集部が選ぶノンジャンル・ベスト10」の第1位にも選ばれている)、進化生物学者の佐倉統氏は『進化論という考えかた』('02年/講談社現代新書)の中で、竹内久美子氏を"俗流"進化生物学と批判しました(佐倉統氏は神経科学者の澤口俊之氏も同様に批判している)。竹内久美子氏に似たものを、本書の著者にも感じます。著者の「不倫遺伝子論」は、もともとそういうことをする遺伝子を持った人がいるという説で、竹内久美子氏の「同性愛遺伝子論」とよく似ているように思います(まさに「竹内久美子」の脳科学版。誰か小保方晴子さんになぞらえていた人もいた(「小保方感ある脳科学者・中野信子さん」))。

『そんなバカな!』は「講談社出版文化賞」(講談社科学出版賞)を受賞しましたが(「『本の雑誌』編集部が選ぶノンジャンル・ベスト10」の第1位にも選ばれている)、進化生物学者の佐倉統氏は『進化論という考えかた』('02年/講談社現代新書)の中で、竹内久美子氏を"俗流"進化生物学と批判しました(佐倉統氏は神経科学者の澤口俊之氏も同様に批判している)。竹内久美子氏に似たものを、本書の著者にも感じます。著者の「不倫遺伝子論」は、もともとそういうことをする遺伝子を持った人がいるという説で、竹内久美子氏の「同性愛遺伝子論」とよく似ているように思います(まさに「竹内久美子」の脳科学版。誰か小保方晴子さんになぞらえていた人もいた(「小保方感ある脳科学者・中野信子さん」))。

精神科医の岩波明氏は『精神医療の現実』('23年/角川新書)の中で、「脳科学という言葉が世の中に浸透するようになったのは、1990年代ころのことだと思われる(中略)。現在では、「脳科学者」を名乗っている人が、テレビ番組のコメンテーターなどに登場することはまれなことではなくなっている。それでは脳科学とは何かというと、そもそも日本の医学部に「脳科学科」という名称の部門は存在していない」としています。大学において、脳に関する研究をしているのは、基礎医学の部門に加えて、神経内科、脳外科、精神科が相当しているが、いずれの部門も、世の中に浸透している「脳科学」のイメージとはピッタリ一致していないとのこと。この読書ブログでは「脳科学」というカテゴリーを設けていますが、岩波氏の論でいけば、要するに「脳科学者」を標榜する人はやや似非(エセ)臭い要素があるかもしれないということでしょうか(となると、先ほど用いた「エセ脳科学」という言葉も微妙になってくるが)。ネットで「脳科学者」で検索すると、著者の名が真っ先にで出てきて、それに続くのが茂木健一郎氏と澤口俊之氏でした。

岩波明氏は、"脳科学者"の茂木健一郎氏も批判の対象としていますが、茂木健一郎氏はその論がやや浮いていたりすることがあって、だんだん茂木氏がどんな人か皆分かってきた(笑)印象があります。これに対し、この著者は、本書『脳の闇』を出した2023年には単著7冊、共著3冊を出していて(ほぼ〈作家〉業。〈研究〉などしている"暇"は無いのでは)、おそらくこの辺りがピークであろうとは思いますが、まだ現時点ではコアなファンが多くいると思われます。読み物として読むのならばどうぞお好きにという感じですが、まさか科学的に正しいと信じて読まれているのではないだろうなあと、少し気になります。

岩波明氏は、"脳科学者"の茂木健一郎氏も批判の対象としていますが、茂木健一郎氏はその論がやや浮いていたりすることがあって、だんだん茂木氏がどんな人か皆分かってきた(笑)印象があります。これに対し、この著者は、本書『脳の闇』を出した2023年には単著7冊、共著3冊を出していて(ほぼ〈作家〉業。〈研究〉などしている"暇"は無いのでは)、おそらくこの辺りがピークであろうとは思いますが、まだ現時点ではコアなファンが多くいると思われます。読み物として読むのならばどうぞお好きにという感じですが、まさか科学的に正しいと信じて読まれているのではないだろうなあと、少し気になります。

『そんなバカな!―遺伝子と神について』...【1994年文庫化[文春文庫]】

科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第17弾(2024年までに33巻刊行)。このシリーズは版元の口上によれば、「子供から大人まで誰でも楽しめる!」「美しいビジュアルでワクワクが止まらない!」「やさしい文章で。どんどんわかる!」とのことで、本書の謳い文句は「世界一美しい楽しい古生物図鑑」となっていますが、これらの言葉が必ずしも大袈裟ではないように思います。

科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第17弾(2024年までに33巻刊行)。このシリーズは版元の口上によれば、「子供から大人まで誰でも楽しめる!」「美しいビジュアルでワクワクが止まらない!」「やさしい文章で。どんどんわかる!」とのことで、本書の謳い文句は「世界一美しい楽しい古生物図鑑」となっていますが、これらの言葉が必ずしも大袈裟ではないように思います。

このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる

このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる

第1章では、北極の超低温の海に暮らすニシオンデンザメの自身の調査を紹介しつつ、動物における体温に意味を考察していきます。そもそも、このニシオンデンザメというのが、体長5メートルを超えるものでは推定寿命400歳くらいになり、成熟するだけで150年もかかるというトンデモナイ脊椎動物で、その事実だけでも引き込まれてしまいます(このニシオンデンザメについてのバイオロギング調査の様子は、ナショナル ジオグラフィックの日本版サイトにおける著者の連載でも写真で見ることができる)。

第1章では、北極の超低温の海に暮らすニシオンデンザメの自身の調査を紹介しつつ、動物における体温に意味を考察していきます。そもそも、このニシオンデンザメというのが、体長5メートルを超えるものでは推定寿命400歳くらいになり、成熟するだけで150年もかかるというトンデモナイ脊椎動物で、その事実だけでも引き込まれてしまいます(このニシオンデンザメについてのバイオロギング調査の様子は、ナショナル ジオグラフィックの日本版サイトにおける著者の連載でも写真で見ることができる)。

●アマミホシゾラフグはミステリーサークルをつくってメスをよぶ(46p)コレ、NHKの「ダーウィンが来た!〜生きもの新伝説〜」でやっていました。と言うか、円形の幾何学的な模様が海底に存在することは前から知られていたものの、誰が何のために作っているのかは長らく謎のままであったのが、2012年にNHKの「ダーウィンが来た!」のロケ(奄美大島南沖、琉球諸島近海)に同行・協力したフグ分類の第一人者で国立科学博物館の松浦啓一氏が観察した結果、新種のフグの繁殖行動の一環であることが分ったのでした。今やその海域は人気ダイビング・スポットになっています。

●アマミホシゾラフグはミステリーサークルをつくってメスをよぶ(46p)コレ、NHKの「ダーウィンが来た!〜生きもの新伝説〜」でやっていました。と言うか、円形の幾何学的な模様が海底に存在することは前から知られていたものの、誰が何のために作っているのかは長らく謎のままであったのが、2012年にNHKの「ダーウィンが来た!」のロケ(奄美大島南沖、琉球諸島近海)に同行・協力したフグ分類の第一人者で国立科学博物館の松浦啓一氏が観察した結果、新種のフグの繁殖行動の一環であることが分ったのでした。今やその海域は人気ダイビング・スポットになっています。 ●ナマケモノは週1回、うんこのためにだけ木から下りる(46p)これもテレビでやっていました。調べてみたら、2011年1月3日にTBSで放送された「ナマケモノのススメ~ボクが木から降りる、たったひとつの理由~」という番組があって(制作局はMBS(毎日放送))、声の出演は小林薫、ナレーターは長澤まさみでした。20日間を超える密着取材だったそうです。でも、個人的には結構最近観た気がするので、BSなどで再放送を観たのか、或いはどこかの局で同じ趣旨のものが作られたのを観たのかもしれません(動物園で観察をして、3日目ぐらいになって木から下りて糞をしたように思う)。

●ナマケモノは週1回、うんこのためにだけ木から下りる(46p)これもテレビでやっていました。調べてみたら、2011年1月3日にTBSで放送された「ナマケモノのススメ~ボクが木から降りる、たったひとつの理由~」という番組があって(制作局はMBS(毎日放送))、声の出演は小林薫、ナレーターは長澤まさみでした。20日間を超える密着取材だったそうです。でも、個人的には結構最近観た気がするので、BSなどで再放送を観たのか、或いはどこかの局で同じ趣旨のものが作られたのを観たのかもしれません(動物園で観察をして、3日目ぐらいになって木から下りて糞をしたように思う)。 ●バクは掃除ブラシでゴシゴシされると寝てしまう(96p)これもテレビでやったいましたが、どの番組か忘れたなあ(ネット緒で調べたら、テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」という番組で「ざんねんないきもの事典」3時間スペシャルというのが 2019年6月25日に組まれ、「ざんねんな哺乳類ランキングベスト10」というのの中で紹介されたらしい)。でも、コレ、動物園で実際に見ることできる場合が結構あります。個人的には、神戸の「どうぶつ王国」で見ましたが、完全には眠らなかったものの、何となくトロンとはしていました。本書によれば、なぜ眠くなるのかは分かっていないとのことです。動物の習性はまだまだ謎の部分が多いです。

●バクは掃除ブラシでゴシゴシされると寝てしまう(96p)これもテレビでやったいましたが、どの番組か忘れたなあ(ネット緒で調べたら、テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」という番組で「ざんねんないきもの事典」3時間スペシャルというのが 2019年6月25日に組まれ、「ざんねんな哺乳類ランキングベスト10」というのの中で紹介されたらしい)。でも、コレ、動物園で実際に見ることできる場合が結構あります。個人的には、神戸の「どうぶつ王国」で見ましたが、完全には眠らなかったものの、何となくトロンとはしていました。本書によれば、なぜ眠くなるのかは分かっていないとのことです。動物の習性はまだまだ謎の部分が多いです。 ●アフリカオオコノハズクは敵を見つけるとやせこける(134p)これもいつか「ダーウィンが来た!」でやっていたし(この番組、なぜか出来るだけ欠かさず視ているなあ)、本物もまた「どうぶつ王国」で見ましたが、本書にもあるように、細くしたところで姿が消えるわけでもなく、"かくれんぼ"に失敗してしまったら、今度は体を精一杯大きくして、"クジャクのポーズ"で威嚇するそうです。

●アフリカオオコノハズクは敵を見つけるとやせこける(134p)これもいつか「ダーウィンが来た!」でやっていたし(この番組、なぜか出来るだけ欠かさず視ているなあ)、本物もまた「どうぶつ王国」で見ましたが、本書にもあるように、細くしたところで姿が消えるわけでもなく、"かくれんぼ"に失敗してしまったら、今度は体を精一杯大きくして、"クジャクのポーズ"で威嚇するそうです。

●アホウドリにうんこを国にされた(24p)ナウル共和国の国土は、アホウドリが何百年もサンゴ礁のうえにうんこをしてできたもの。「リン鉱石」といううんこの残骸を売って生活しているそうです(「

●アホウドリにうんこを国にされた(24p)ナウル共和国の国土は、アホウドリが何百年もサンゴ礁のうえにうんこをしてできたもの。「リン鉱石」といううんこの残骸を売って生活しているそうです(「

●ウオノエは魚の舌になる(76p)魚にとりつく寄生虫で、魚の舌がなくなるまで舌の血を吸い続け、その後、舌のつけ根に体を固定し、魚の体液や血液を吸って大きくなるそうです(本書イラストで見るとそうでもないが、実写で見るとかなりキモイ)。

●ウオノエは魚の舌になる(76p)魚にとりつく寄生虫で、魚の舌がなくなるまで舌の血を吸い続け、その後、舌のつけ根に体を固定し、魚の体液や血液を吸って大きくなるそうです(本書イラストで見るとそうでもないが、実写で見るとかなりキモイ)。 ●イシガキリュウグウウミウシはなかまを食べちゃう(97p)「友達を食べてみた」ぐらいの軽いノリで、仲間を丸のみにするとのこと(共食いをする生き物は結構いるけれど、食糧難の場合に限ったり、カマキリのように特別の条件下であったりすることが多く、共食いが成長のためのスタンダードとなっているのは珍しいのでは。言い換えれば「仲間が主食」ということか。確か、シリーズ第1巻で、サバクトビバッタが「主食は共食い」と紹介されていた)。

●イシガキリュウグウウミウシはなかまを食べちゃう(97p)「友達を食べてみた」ぐらいの軽いノリで、仲間を丸のみにするとのこと(共食いをする生き物は結構いるけれど、食糧難の場合に限ったり、カマキリのように特別の条件下であったりすることが多く、共食いが成長のためのスタンダードとなっているのは珍しいのでは。言い換えれば「仲間が主食」ということか。確か、シリーズ第1巻で、サバクトビバッタが「主食は共食い」と紹介されていた)。 ●ラブカはお母さんのおなかの中で3年半もひきこもる(115p)ラブ

●ラブカはお母さんのおなかの中で3年半もひきこもる(115p)ラブ

●ネコはキュウリを見ると超おどろく(116p)「えさをたべているネコのうしろにキュウリをそっとおく」とどうなるかという、数年前にユーチューブでいたずら動画が話題になったそうで、動物学者は「キュウリがヘビに見えるのではないかと(因みに、この種のネコ動画はユーチューブで今でも多くみられる。ネコが驚くのは、ネコに気づかれないように後ろの方にキュウリを置いといて、ネコがたまたま気づいたといった場合に限るようだ。「幸せそうな表情できゅうりを齧るネコ」の写真もネットにあった)。

●ネコはキュウリを見ると超おどろく(116p)「えさをたべているネコのうしろにキュウリをそっとおく」とどうなるかという、数年前にユーチューブでいたずら動画が話題になったそうで、動物学者は「キュウリがヘビに見えるのではないかと(因みに、この種のネコ動画はユーチューブで今でも多くみられる。ネコが驚くのは、ネコに気づかれないように後ろの方にキュウリを置いといて、ネコがたまたま気づいたといった場合に限るようだ。「幸せそうな表情できゅうりを齧るネコ」の写真もネットにあった)。

●ハダカデバネズミには、赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいる(34p)地下に住むハダカデバネズミは、1000匹もの大家族で暮らし、「巣を守る係」や「食べ物をとる係」がいて、中でも変わっているのが赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいること。体温を一定に保つ機能が退化しているため、こうした係がいるようです(今月['20年1月]、NHK-BSプレミアム「世界のドキュメンタリー」で"

●ハダカデバネズミには、赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいる(34p)地下に住むハダカデバネズミは、1000匹もの大家族で暮らし、「巣を守る係」や「食べ物をとる係」がいて、中でも変わっているのが赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいること。体温を一定に保つ機能が退化しているため、こうした係がいるようです(今月['20年1月]、NHK-BSプレミアム「世界のドキュメンタリー」で"

●ハシビロコウはひたすら待ちの姿勢(50p)動かないことでまわりの風景に溶け込んで、隙を狙うという戦法で、「魚が水面に顔を出すまでひたすら待つ」というもの(個人的には、行きつけのどうぶつ王国のハシビロコウが馴染み(?)だけど、時々首を振るような動きはすることがある。園内でも人気が高いらしくグッズもある)。[写真:神戸どうぶつ王国公式フェイスブックより]

●ハシビロコウはひたすら待ちの姿勢(50p)動かないことでまわりの風景に溶け込んで、隙を狙うという戦法で、「魚が水面に顔を出すまでひたすら待つ」というもの(個人的には、行きつけのどうぶつ王国のハシビロコウが馴染み(?)だけど、時々首を振るような動きはすることがある。園内でも人気が高いらしくグッズもある)。[写真:神戸どうぶつ王国公式フェイスブックより] ●マッコウクジラの頭の中は脳ではなく油でいっぱい(68p)マッコウクジラの脳の重さは約8㎏で、動物界ナンバーワン。ただし、でかい頭の中身のほとんどは「脳油」という油のかたまりで、まわりを探るために出す超音波を強化したり、浮かんだりする時の浮きぶくろの役割を果たしたりしている(シロナガスクジラのようにオキアミをすくって食べているクジラより、マッコウクジラのようにイカなどを捕食するクジラの方が、脳が発達しているようだ)。

●マッコウクジラの頭の中は脳ではなく油でいっぱい(68p)マッコウクジラの脳の重さは約8㎏で、動物界ナンバーワン。ただし、でかい頭の中身のほとんどは「脳油」という油のかたまりで、まわりを探るために出す超音波を強化したり、浮かんだりする時の浮きぶくろの役割を果たしたりしている(シロナガスクジラのようにオキアミをすくって食べているクジラより、マッコウクジラのようにイカなどを捕食するクジラの方が、脳が発達しているようだ)。 ●口もおしりのあなもないハオリムシ(76p)深海の海底に

●口もおしりのあなもないハオリムシ(76p)深海の海底に

●世界一長いクダクラゲはちびクラゲが合体しただけ(83p)世界最長の動物はクダクラゲで、全長が40mを超えるものや、触手が50mにんるものもいるが、実は小さなクラゲが集まってできた「群体」である。大きさくらべに合体した体は反則とも思われるが、そもそもわれわれの体も細胞の集合体であるので文句は言えないと(ギネスブックでも世界最長の動物は〈マヨイアイオイクラゲ〉(クダクラゲの一種)となっていて、最長で40mほどの長さとなり、ホタルのように生物発光を行うとある)。

●世界一長いクダクラゲはちびクラゲが合体しただけ(83p)世界最長の動物はクダクラゲで、全長が40mを超えるものや、触手が50mにんるものもいるが、実は小さなクラゲが集まってできた「群体」である。大きさくらべに合体した体は反則とも思われるが、そもそもわれわれの体も細胞の集合体であるので文句は言えないと(ギネスブックでも世界最長の動物は〈マヨイアイオイクラゲ〉(クダクラゲの一種)となっていて、最長で40mほどの長さとなり、ホタルのように生物発光を行うとある)。 ●オランウータンはけんかの強さが顔に出る(37p)フランジのあるオランウータンは強そうに見えますが、若いオスがけんかに勝つと男性ホルモンが分泌され、フランジが発達するとのだとのこと。ただし、たまたまけんかに勝ってもフランジが発達してしまい、より強い相手に目をつけられたりもすることになる場合もあると。

●オランウータンはけんかの強さが顔に出る(37p)フランジのあるオランウータンは強そうに見えますが、若いオスがけんかに勝つと男性ホルモンが分泌され、フランジが発達するとのだとのこと。ただし、たまたまけんかに勝ってもフランジが発達してしまい、より強い相手に目をつけられたりもすることになる場合もあると。 ●メガネザルは目玉が大きすぎて動かせない(52p)メガネザルの目玉は一つで脳と同じ重さがあり、頭蓋骨からはみ出すほど大きいため、きょろきょろと動かせないと。目玉が大きくなったのは、昼行性から夜行性へ進化して、たくさん光が集められる目が必要だったためで、これはこれで進化の結果と言えます。

●メガネザルは目玉が大きすぎて動かせない(52p)メガネザルの目玉は一つで脳と同じ重さがあり、頭蓋骨からはみ出すほど大きいため、きょろきょろと動かせないと。目玉が大きくなったのは、昼行性から夜行性へ進化して、たくさん光が集められる目が必要だったためで、これはこれで進化の結果と言えます。 ●ユカタンビワハゴロモの頭の中はからっぽ(57p)頭に見えるのはにせもので、にせものの頭は横から見るとワニの頭に見えなくもなく、鳥などが怖がるという説があるそうです。本物の頭を守るためのおとりという意見もあるが、実際はどちらの説に立っても目立った効果はないそうです。

●ユカタンビワハゴロモの頭の中はからっぽ(57p)頭に見えるのはにせもので、にせものの頭は横から見るとワニの頭に見えなくもなく、鳥などが怖がるという説があるそうです。本物の頭を守るためのおとりという意見もあるが、実際はどちらの説に立っても目立った効果はないそうです。 ●カカポは太りすぎて飛べなくなった(71p)ニュージーランドには100万年の間、カカポの天敵となる生物がいなかったため、飛ぶための筋肉が退化し、代わりにたくさんの脂肪がついたと(NHK「ダーウィンが来た!」で取り上げられたことがあって、その際の呼称は〈フクロウオウム〉だったか〈カカポ〉だったか)。

●カカポは太りすぎて飛べなくなった(71p)ニュージーランドには100万年の間、カカポの天敵となる生物がいなかったため、飛ぶための筋肉が退化し、代わりにたくさんの脂肪がついたと(NHK「ダーウィンが来た!」で取り上げられたことがあって、その際の呼称は〈フクロウオウム〉だったか〈カカポ〉だったか)。 ●ドウケツエビはおりの中で一生をすごす(121p)カイロウドウケツという動物の中で一生をすごすのがドウケツエビ。カイロウドウケツをマイホームにしいるわけで、敵から身を守れて食事にも困らず、成長して体が大きくなると、出られなくなる(沼津港深海水族館の石垣幸二館長の 『

●ドウケツエビはおりの中で一生をすごす(121p)カイロウドウケツという動物の中で一生をすごすのがドウケツエビ。カイロウドウケツをマイホームにしいるわけで、敵から身を守れて食事にも困らず、成長して体が大きくなると、出られなくなる(沼津港深海水族館の石垣幸二館長の 『

最新の研究成果も織り込まれています。個人的に興味深かったのは、ネアンデルタール人と現生人(ホモ・サピエンス)の関係で、共に約90万年前にアフリカかヨーロッパのどこかで誕生したホモ・ハイデルベルゲンシスを先祖とし、ネアンデルタール人はヨーロッパにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられ、現生人は、20万年前アフリカにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられとのこと。先祖が同じでも、先祖のいた場所が違うのかと。(●後に読んだ『

最新の研究成果も織り込まれています。個人的に興味深かったのは、ネアンデルタール人と現生人(ホモ・サピエンス)の関係で、共に約90万年前にアフリカかヨーロッパのどこかで誕生したホモ・ハイデルベルゲンシスを先祖とし、ネアンデルタール人はヨーロッパにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられ、現生人は、20万年前アフリカにいたホモ・ハイデルベルゲンシスから進化したと考えられとのこと。先祖が同じでも、先祖のいた場所が違うのかと。(●後に読んだ『

先にダグラス・パーマー『

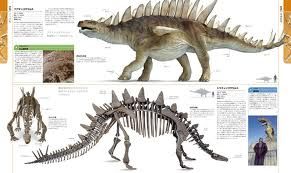

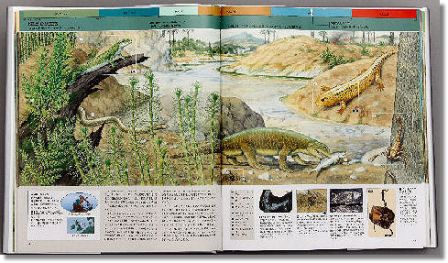

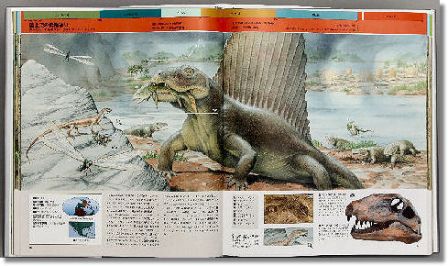

先にダグラス・パーマー『 CG復元図がリアルでスゴイ迫力!(子どもでなくとも大人でもぐっと惹かれるものがある)、CGもここまできたかという印象ですが、化石写真などとの配置が上手くなされていて、写真とCGが自然な感じで繋がっているように感じられました(CGがまるで写真のように見えることに加えて、レイアウトの妙が効いているため、相乗効果を醸している)。

CG復元図がリアルでスゴイ迫力!(子どもでなくとも大人でもぐっと惹かれるものがある)、CGもここまできたかという印象ですが、化石写真などとの配置が上手くなされていて、写真とCGが自然な感じで繋がっているように感じられました(CGがまるで写真のように見えることに加えて、レイアウトの妙が効いているため、相乗効果を醸している)。 『EVOLUTION 生命の進化史』もそうですが、こちらは更に陸生動物の登場までに相当のページを割いていて(180頁強)、かなり本格的。でも、子どもたちが喜びそうな恐竜についてもこれまた詳しく(恐竜リスト 約800点)、見開きページいっぱいを使ったダイナミックなCG復元画(骨格見本を含む)だけでなく、その種に見られる部位の特徴などをピンポイントで解説するなどしていて、大人も子どもも楽しめます。

『EVOLUTION 生命の進化史』もそうですが、こちらは更に陸生動物の登場までに相当のページを割いていて(180頁強)、かなり本格的。でも、子どもたちが喜びそうな恐竜についてもこれまた詳しく(恐竜リスト 約800点)、見開きページいっぱいを使ったダイナミックなCG復元画(骨格見本を含む)だけでなく、その種に見られる部位の特徴などをピンポイントで解説するなどしていて、大人も子どもも楽しめます。 生命誕生から現在まで、地球35億年の生命の進化の歴史をイラスト化したもので、パノラマ・イラストを全て繋げると全長50メートルにも及ぶという「壮大な命の絵巻物」。

生命誕生から現在まで、地球35億年の生命の進化の歴史をイラスト化したもので、パノラマ・イラストを全て繋げると全長50メートルにも及ぶという「壮大な命の絵巻物」。 丁度、歴史年表を見ているように、年代表が各パノラマ・イラストの最上部にあり、年代に関する情報や気候と生物相に関する情報が記されていて、下部には、化石産出地のかつての位置と現在の位置(大陸移動しているため両者は異なってくる)の図、種のリスト、イラストの一部のクローズアップや化石写真付きの解説などがあります。

丁度、歴史年表を見ているように、年代表が各パノラマ・イラストの最上部にあり、年代に関する情報や気候と生物相に関する情報が記されていて、下部には、化石産出地のかつての位置と現在の位置(大陸移動しているため両者は異なってくる)の図、種のリスト、イラストの一部のクローズアップや化石写真付きの解説などがあります。

そうした著者の言説をわかりやすく噛み砕いたもの(元々そうした趣旨において書かれたもの)が本書『進化論という考えかた』('02年/講談社現代新書)であるとも言えますが、ただし、本書において具体的にそうした学問領域の間隙を埋める作業に入っているのではなく、むしろそうした作業をする場合に著者が自らに課す"心構え"のようなものを「センス・オブ・ワンダー」(自然への畏敬の念)という概念基準で示しています(この言葉はレイチェル・カーソンの著作名からとっているが、著者なりの言葉の使い方とみた方がよいのでは)。そして、この基準を満たさないものとして、竹内久美子氏の"俗流"進化生物学や澤口俊之氏の『平然と車内で化粧する脳』('00年/扶桑社)などを挙げて批判しています。

そうした著者の言説をわかりやすく噛み砕いたもの(元々そうした趣旨において書かれたもの)が本書『進化論という考えかた』('02年/講談社現代新書)であるとも言えますが、ただし、本書において具体的にそうした学問領域の間隙を埋める作業に入っているのではなく、むしろそうした作業をする場合に著者が自らに課す"心構え"のようなものを「センス・オブ・ワンダー」(自然への畏敬の念)という概念基準で示しています(この言葉はレイチェル・カーソンの著作名からとっているが、著者なりの言葉の使い方とみた方がよいのでは)。そして、この基準を満たさないものとして、竹内久美子氏の"俗流"進化生物学や澤口俊之氏の『平然と車内で化粧する脳』('00年/扶桑社)などを挙げて批判しています。

今西錦司 (1902‐1992/享年90)

今西錦司 (1902‐1992/享年90)