「●宇宙学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3540】 横山 順一(監修) 『ニュートン式 超図解 最強に面白い! ! 宇宙の終わり』

「●美学・美術」の インデックッスへ

ビジュアル天文学史。天文学と美術の合体。半分「美術書」? しかし文章も良い。

『宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人 世界があこがれた空の地図』['20年]Edward Brooke-Hitching

主な著者に『世界をまどわせた地図』『世界をおどらせた地図』(日経ナショナル ジオグラフィック社)がある、英国王立地理学協会フェローにして「不治の域に達した地図偏愛家」であるという著者が、今度は、星図、観測機、絵画、古文書などの美しい図版で天文学の歴史を解説しています。ビジュアル天文学史といったところでしょうか。

主な著者に『世界をまどわせた地図』『世界をおどらせた地図』(日経ナショナル ジオグラフィック社)がある、英国王立地理学協会フェローにして「不治の域に達した地図偏愛家」であるという著者が、今度は、星図、観測機、絵画、古文書などの美しい図版で天文学の歴史を解説しています。ビジュアル天文学史といったところでしょうか。

もともと古美術コレクターである著者が、博物館やコレクターが所蔵する数々の美麗な図版を紹介しながら、古代から現代までの天文学の歴史を「古代の空」「中世の空」「科学の空」「近代の空」の4章にわたって語っていきますが、著者は天文学者ではないため専門上どう なのかなと最初は思いましたが、読んでいくうちに引き込まれました。

なのかなと最初は思いましたが、読んでいくうちに引き込まれました。

解説そのものは内容的にはオーソドックスですが、天空図をはじめ図説と並行した解説に特徴があり、また、読ませる文章でした。翻訳も良かったのかもしれません(原著タイトルは「The Sky Atlas(「空の地図」)」(サブタイトル「The Greatest Maps, Myths and Discoveries of the Universe」)であり、それを「宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人」をタイトルとし、サブタイトルとして「空の地図」の前に「世界があこがれた」と入れたわけだ)。

『The Sky Atlas: The Greatest Maps, Myths and Discoveries of the Universe』['19年]

「古代の空」では、先史時代の天文学から始まって、古代バビロニア、古代中国、古代エジプト、古代ギリシャのそれぞれの天文学を解説した上で、天球説やプトレマイオスの宇宙論に入っていきます(普通の本は空想に満ちた古代の宇宙論は回避し、あるいは軽く触れただけで、ここから始まるのが多いが)。

「古代の空」では、先史時代の天文学から始まって、古代バビロニア、古代中国、古代エジプト、古代ギリシャのそれぞれの天文学を解説した上で、天球説やプトレマイオスの宇宙論に入っていきます(普通の本は空想に満ちた古代の宇宙論は回避し、あるいは軽く触れただけで、ここから始まるのが多いが)。

「中世の空」では、イスラム天文学が台頭し、それがヨーロッパの天文学の土台となったことが分かりやすく解説されています。また、ここでも、「天上の海」など当時の人々が思い描いた様々な宇宙像を図説で紹介しています(本書の表紙に使われる16世紀のフレスコ画などもその1つ)。

「中世の空」では、イスラム天文学が台頭し、それがヨーロッパの天文学の土台となったことが分かりやすく解説されています。また、ここでも、「天上の海」など当時の人々が思い描いた様々な宇宙像を図説で紹介しています(本書の表紙に使われる16世紀のフレスコ画などもその1つ)。

「科学の空」では、コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイといった現代天文学の礎を築いた超有名な先人たちが登場する一方、月の地図を作ったヨハネス・ヘヴェリウスの業績なども紹介されていて、「空の地図」というテーマに沿ったものとなっています。

「科学の空」では、コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイといった現代天文学の礎を築いた超有名な先人たちが登場する一方、月の地図を作ったヨハネス・ヘヴェリウスの業績なども紹介されていて、「空の地図」というテーマに沿ったものとなっています。

「近代の空」では、観測の鉄人ウィリアム・ハーシェルが登場しますが、彼を支えた妹のカロリン・ハーシェルのことは初めて知りました。その息子ジョン・ハーシェルは、月の生命体がいると確信していたのかあ。これも初めて知ったし、パーシヴァル・ローウェルという人は火星人の存在を信じていたようです。こうした真実と異なる方向に行ってしまった先人も取り上げているのも、本書の特徴です。海王星や冥王星の発見の話は、物語的で面白いです。

「近代の空」では、観測の鉄人ウィリアム・ハーシェルが登場しますが、彼を支えた妹のカロリン・ハーシェルのことは初めて知りました。その息子ジョン・ハーシェルは、月の生命体がいると確信していたのかあ。これも初めて知ったし、パーシヴァル・ローウェルという人は火星人の存在を信じていたようです。こうした真実と異なる方向に行ってしまった先人も取り上げているのも、本書の特徴です。海王星や冥王星の発見の話は、物語的で面白いです。

そして、アインシュタイン、ルメートル、ハッブルが登場しますが、ハッブルが宇宙膨張の概念を発表する2年前に、ルメートルが提唱し、さらに、今で言うビッグバン理論に当たる「原始的原子の仮説」も提唱しています、このことは多くの天文学入門書でも書かれていて、先に読んだ物理学者の三田一郎氏(素粒子物理学)の 『科学者はなぜ神を信じるのか―コペルニクスからホーキングまで』('18年/講談社ブルーバックス)でも触れていました(ルメートルは名声に頓着しなかった。ルメートルも三田一郎氏も聖職者である)。

全体を通して、〈天文学と美術の合体〉とでも言うか、大袈裟に言えば半分「美術書」といっても差し支えないような本です。でも、文章も良い(少なくとも難しくはない)ので、是非読んでみてほしいと思います。

《読書MEMO》

●目次

はじめに

古代の空 先史時代の天文学/古代バビロニア/古代中国の天文観測/古代エジプトの天文学/古代ギリシャ/天球説の登場/プトレマイオスの宇宙論/ジャイナ教の宇宙観

中世の空 イスラム天文学の台頭/アストロラーベの発明/イスラム天文学がヨーロッパに広まる/ヨーロッパの天文学/天文学の新時代/天上の海/宇宙をこの手に:ぜんまい仕掛けと印刷技術/天文現象:その1 メソアメリカ

科学の空 コペルニクスが起こした革命/ティコ・ブラーエ/ヨハネス・ケプラー/ガリレオ・ガリレイ/デカルトの渦動説/月の地図を作ったヨハネス・ヘヴェリウス/ニュートンの物理学/ハレー彗星

近代の空 ウィリアム・ハーシェルとカロリン・ハーシェル/小惑星の名付け親/ジョン・ハーシェルと月の生命体/海王星の発見/まぼろしの惑星ヴァルカン/分光法と宇宙物理学の幕開け/天文現象:その2 パーシヴァル・ローウェルが火星の生命を探る/惑星Xの探索と冥王星の発見/星の分類で活躍したピッカリングの女性チーム/新たな宇宙像:アインシュタイン、ルメートル、ハッブル/20世紀の画期的大発見と未来

あとがき/主な参考文献/索引/謝辞/図版・地図クレジット

1万年後、人類はこの地球上に無事生存しているか? しているとすれば、科学、テクノロジーはどのような変貌を遂げているか? 人類が滅びることはないのか? こうした疑問に科学ジャーナリストが答えた本。原著・訳書とも'75(昭和50)年の刊行で、当時結構売れた本ですが、今読み返しても色褪せていません。

1万年後、人類はこの地球上に無事生存しているか? しているとすれば、科学、テクノロジーはどのような変貌を遂げているか? 人類が滅びることはないのか? こうした疑問に科学ジャーナリストが答えた本。原著・訳書とも'75(昭和50)年の刊行で、当時結構売れた本ですが、今読み返しても色褪せていません。 上巻の第1章では、いきなり「地球は滅びるか」で、人類は宇宙に飛び立つ前に内部から崩壊してしまうのではないかとの疑問に対する著者の結論は「滅びない」です(ただし、核戦争や環境破壊でいったん滅んで復活するというシナリオも)。原著・翻訳とも'75'(昭和50)年刊行で、すでに核戦争の不安が眼前に立ち現われていた時代ですが、核戦争が起きて大きな被害があっても40年程度で復興し、仮にそれが400年や4000年であっても、地球の寿命に比べればごく短い時間であると。さらに、男女50人の人類が生き残れば、文明は50万年という短期間で復興し、猿が生き残れば、数百万年後には文明社会ができるだろうとしています。

上巻の第1章では、いきなり「地球は滅びるか」で、人類は宇宙に飛び立つ前に内部から崩壊してしまうのではないかとの疑問に対する著者の結論は「滅びない」です(ただし、核戦争や環境破壊でいったん滅んで復活するというシナリオも)。原著・翻訳とも'75'(昭和50)年刊行で、すでに核戦争の不安が眼前に立ち現われていた時代ですが、核戦争が起きて大きな被害があっても40年程度で復興し、仮にそれが400年や4000年であっても、地球の寿命に比べればごく短い時間であると。さらに、男女50人の人類が生き残れば、文明は50万年という短期間で復興し、猿が生き残れば、数百万年後には文明社会ができるだろうとしています。

第11章は「木星破壊計画」。小惑星だけでは「ダイソン環」の材料が足らなければ、木星を分解して、ダイソン環の材料にすればよいのだということ。小松左京の「さよならジュピター」の元ネタ(?)とも思える話ですが、これが本書の中では最もユニークな提案で、それで最後にもってきたのかもしれません(因みに、ダイソン環(球)自体は1960年にアメリカの物理学者フリーマン・ダイソンが提唱したものである)。

第11章は「木星破壊計画」。小惑星だけでは「ダイソン環」の材料が足らなければ、木星を分解して、ダイソン環の材料にすればよいのだということ。小松左京の「さよならジュピター」の元ネタ(?)とも思える話ですが、これが本書の中では最もユニークな提案で、それで最後にもってきたのかもしれません(因みに、ダイソン環(球)自体は1960年にアメリカの物理学者フリーマン・ダイソンが提唱したものである)。

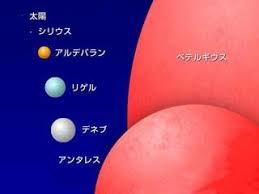

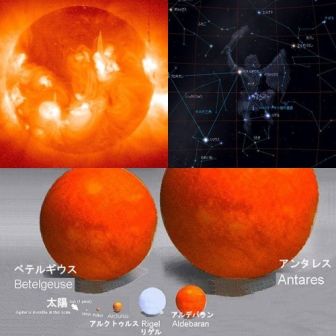

『ニュートン式 超図解 最強に面白い! ! 宇宙の終わり』の方の流れで行くと、まず第1章で、「地球と太陽の死」について述べています(いきなりという感じだが)。60億年後に太陽は膨張を開始し、今の170倍の「赤色巨星」になりますが、その時太陽に飲み込まれるのは水星と金星までで、現在の地球の軌道までくるものの地球の軌道もその頃は大きくなっているため、その時には地球は飲み込まれないと。ただし、太陽はいったん現在の10倍程度の大きさまで戻った後、82年億後に太陽が再膨張し、現在の200倍から600倍の大きさになって、今度は地球も飲み込まれるとのことです。そして太陽もやがて小さくなって白色矮星となり、あとはゆっくり冷えて輝きを失った残骸となると。

『ニュートン式 超図解 最強に面白い! ! 宇宙の終わり』の方の流れで行くと、まず第1章で、「地球と太陽の死」について述べています(いきなりという感じだが)。60億年後に太陽は膨張を開始し、今の170倍の「赤色巨星」になりますが、その時太陽に飲み込まれるのは水星と金星までで、現在の地球の軌道までくるものの地球の軌道もその頃は大きくなっているため、その時には地球は飲み込まれないと。ただし、太陽はいったん現在の10倍程度の大きさまで戻った後、82年億後に太陽が再膨張し、現在の200倍から600倍の大きさになって、今度は地球も飲み込まれるとのことです。そして太陽もやがて小さくなって白色矮星となり、あとはゆっくり冷えて輝きを失った残骸となると。

恒星間宇宙船イメージ図

恒星間宇宙船イメージ図

未来の「星間旅行」はどのようなものとなるのかをNASAテクノロジストの物理学者が考察した本です(原題は「宇宙トラベルガイド」)。読んでみて、星間旅は想像以上に困難だと思いましたが、想像しなければ実現もできないということでしょう。

未来の「星間旅行」はどのようなものとなるのかをNASAテクノロジストの物理学者が考察した本です(原題は「宇宙トラベルガイド」)。読んでみて、星間旅は想像以上に困難だと思いましたが、想像しなければ実現もできないということでしょう。 まず、宇宙は想像以上に大きいことを思い知らされます。最も近い恒星ケンタウルス座アル

まず、宇宙は想像以上に大きいことを思い知らされます。最も近い恒星ケンタウルス座アル ファ星に行くのに、高速の10分の1のスピードで行っても40年かかります(「距離」問題)。したがって「星間旅行」は数十年から数百年かかるミッションとならざるを得ず、そのことによって様々な課題が浮上します。電源をどう確保するか、通信手段はどうするか、といった問題もあると指摘しています。さらには、推力を得るためのエネルギーはどうするか(「エネルギー」問題)。星間旅行にかかる時間が人の一生よりはるかに長いという問題もあります(「時間」問題)。ただし、NASAの研究者グループの間では、星間旅行は「奇説」ではなくなっているとのことです。

ファ星に行くのに、高速の10分の1のスピードで行っても40年かかります(「距離」問題)。したがって「星間旅行」は数十年から数百年かかるミッションとならざるを得ず、そのことによって様々な課題が浮上します。電源をどう確保するか、通信手段はどうするか、といった問題もあると指摘しています。さらには、推力を得るためのエネルギーはどうするか(「エネルギー」問題)。星間旅行にかかる時間が人の一生よりはるかに長いという問題もあります(「時間」問題)。ただし、NASAの研究者グループの間では、星間旅行は「奇説」ではなくなっているとのことです。 星間旅行はロボットに旅させる手もあるが、やはり人間が行かないと本来の目的は達成できない。そうすると巨大な「ワールドシップ宇宙船」での生活はどのようなものになるのか。1回の移住は1万人が妥当ではないかとしています。ワールドシップは円筒形で大きさは直径500~600メートル、長さは3~5キロメートル程度になると(もやっとした話ではなく、とことん具体的であるのが本書の良さ)。ただし、ワールドシップ内で生まれた子どもの権利の問題にも触れています(倫理で簡単に白黒つけられる問題ではないとしているが)。

星間旅行はロボットに旅させる手もあるが、やはり人間が行かないと本来の目的は達成できない。そうすると巨大な「ワールドシップ宇宙船」での生活はどのようなものになるのか。1回の移住は1万人が妥当ではないかとしています。ワールドシップは円筒形で大きさは直径500~600メートル、長さは3~5キロメートル程度になると(もやっとした話ではなく、とことん具体的であるのが本書の良さ)。ただし、ワールドシップ内で生まれた子どもの権利の問題にも触れています(倫理で簡単に白黒つけられる問題ではないとしているが)。 本書の予測によれば、星間旅行をする最初の有人宇宙船を我々が打ち上げるのは西暦3000年以降になり、宇宙船1機が目的地に達するのに約500年かかるとすると(凍結した胎児を大量に搭載し、目的地に着いて解凍するということも考えられるという)、人間が近隣の多くの恒星系(系外惑星)に移住しているのは西暦10000年頃のことだろうと。ただし、これは、銀河の歴史からすれば"一瞬"であるとしています。

本書の予測によれば、星間旅行をする最初の有人宇宙船を我々が打ち上げるのは西暦3000年以降になり、宇宙船1機が目的地に達するのに約500年かかるとすると(凍結した胎児を大量に搭載し、目的地に着いて解凍するということも考えられるという)、人間が近隣の多くの恒星系(系外惑星)に移住しているのは西暦10000年頃のことだろうと。ただし、これは、銀河の歴史からすれば"一瞬"であるとしています。

また、「四つの目」という、NHKで1966(昭和41)年から1972(昭和47)年まで放送された小学生向けの科学をテーマにした番組の解説も務めていたので"視覚的"にも馴染みのある人です。「四つの目」とは、通常の撮影による「肉眼の目」、高速・微速度撮影による「時間の目」、顕微鏡・望遠鏡などによる「拡大の目」

また、「四つの目」という、NHKで1966(昭和41)年から1972(昭和47)年まで放送された小学生向けの科学をテーマにした番組の解説も務めていたので"視覚的"にも馴染みのある人です。「四つの目」とは、通常の撮影による「肉眼の目」、高速・微速度撮影による「時間の目」、顕微鏡・望遠鏡などによる「拡大の目」

、Ⅹ線撮影による「透視の目」を意味し、物事を様々な「目」で科学的に分析するというもので、この番組スタイルは、後番組の「レンズはさぐる」('72年~'78年)を経て(草下英明はこの番組にも出ていた)、より生活に密着したテーマを扱う「ウルトラアイ」('78年~'86年)、「トライ&トライ」('86年~'91年)へと受け継がれ(共に司会は局アナの山川静夫)、「ためしてガッテン」('95年~'16年)や現在の「ガッテン!」('16年~)はその系譜になります。

、Ⅹ線撮影による「透視の目」を意味し、物事を様々な「目」で科学的に分析するというもので、この番組スタイルは、後番組の「レンズはさぐる」('72年~'78年)を経て(草下英明はこの番組にも出ていた)、より生活に密着したテーマを扱う「ウルトラアイ」('78年~'86年)、「トライ&トライ」('86年~'91年)へと受け継がれ(共に司会は局アナの山川静夫)、「ためしてガッテン」('95年~'16年)や現在の「ガッテン!」('16年~)はその系譜になります。 、アルフレッド・E・バン・ボクトの『宇宙船ビーグル号の航海(航海)』('50年発表)の超生命なども紹介されています。また最後の〈問99〉「未知の宇宙人との遭遇は、どうなされるか」では、著者が本書を書き終えようとしていた頃に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の「未知との遭遇」('77年)にも言及しています(高く評価している)。

、アルフレッド・E・バン・ボクトの『宇宙船ビーグル号の航海(航海)』('50年発表)の超生命なども紹介されています。また最後の〈問99〉「未知の宇宙人との遭遇は、どうなされるか」では、著者が本書を書き終えようとしていた頃に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の「未知との遭遇」('77年)にも言及しています(高く評価している)。

竹内 薫 氏

竹内 薫 氏  Eテレ「サイエンスZERO」

Eテレ「サイエンスZERO」

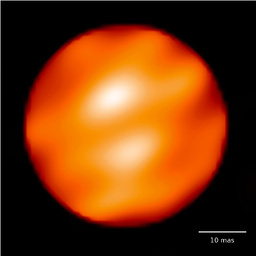

この著者の本は分かり易くて何冊か読んでいるのですが、本書に関してはネットのブックレヴューで、標題の「ベテルギウスの超新星爆発」について述べているのは冒頭だけで、後は一般的な宇宙論の入門書である、といったコメントがあり、ああ、編集部の方でつけたアイキャッチ的なタイトルなのかなあと思いましたが、読んでみたら必ずしもそうでもなかったように思います。

この著者の本は分かり易くて何冊か読んでいるのですが、本書に関してはネットのブックレヴューで、標題の「ベテルギウスの超新星爆発」について述べているのは冒頭だけで、後は一般的な宇宙論の入門書である、といったコメントがあり、ああ、編集部の方でつけたアイキャッチ的なタイトルなのかなあと思いましたが、読んでみたら必ずしもそうでもなかったように思います。 サイエンスライターである著者によれば、超新星爆発を起こした星は太陽の何億倍、何十億倍の明るさで輝くけれども、ベテルギウスとの640光年という距離からすると、一番明るくなったときでも満月より明るくなることはないと。また、ベテルギウスが超新星爆発の兆候を示していることは確かだが、それは明日かもしれないし、10万年後かもしれないとのこと。また、近年、過去15年間でベテルギウスの大きさは15%縮小したという海外の研究発表があり、これを聞くと「いよいよか」と思ってしまうけれど、日本の研究者によれば、ベテルギウスの表面のガス状の部分の変動は近年大きいものの、核の部分の大きさの変化は見られないとのこと。

サイエンスライターである著者によれば、超新星爆発を起こした星は太陽の何億倍、何十億倍の明るさで輝くけれども、ベテルギウスとの640光年という距離からすると、一番明るくなったときでも満月より明るくなることはないと。また、ベテルギウスが超新星爆発の兆候を示していることは確かだが、それは明日かもしれないし、10万年後かもしれないとのこと。また、近年、過去15年間でベテルギウスの大きさは15%縮小したという海外の研究発表があり、これを聞くと「いよいよか」と思ってしまうけれど、日本の研究者によれば、ベテルギウスの表面のガス状の部分の変動は近年大きいものの、核の部分の大きさの変化は見られないとのこと。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

矢野 創・慶應義塾大学院特別招聘准教授

矢野 創・慶應義塾大学院特別招聘准教授

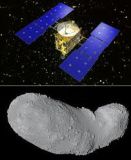

はやぶさ/小惑星イトカワ

はやぶさ/小惑星イトカワ

吉田 伸夫 氏(略歴下記)

吉田 伸夫 氏(略歴下記)

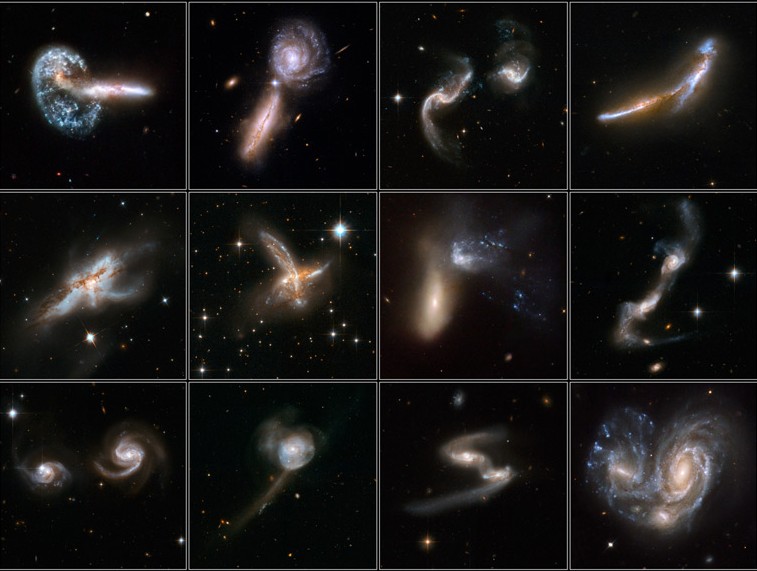

本書は、講談社現代新書としては珍しい(?)カラー版で、同氏の『カラー版 ハッブル望遠鏡の宇宙遺産』('04年/岩波新書)と内容的にかぶるのではないかとも思ったのですが、読んでみて、或いは写真を見て、今回も期待を裏切るものではありませんでした。

本書は、講談社現代新書としては珍しい(?)カラー版で、同氏の『カラー版 ハッブル望遠鏡の宇宙遺産』('04年/岩波新書)と内容的にかぶるのではないかとも思ったのですが、読んでみて、或いは写真を見て、今回も期待を裏切るものではありませんでした。 .jpg) 老朽化しつつあるハッブル宇宙望遠鏡について、NASAが、国際宇宙ステーションの軌道外にハッブル宇宙望遠鏡があることから、予算難に加えて宇宙飛行士の安全を確保出来ないことを理由に修理見送りの決定を下したため、著者が前著で、"人類遺産"の対語として命名された"宇宙遺産"だが、ハッブル宇宙望遠鏡そのものの"遺産"ということになってしまうのかと嘆いていたのを覚えています。

老朽化しつつあるハッブル宇宙望遠鏡について、NASAが、国際宇宙ステーションの軌道外にハッブル宇宙望遠鏡があることから、予算難に加えて宇宙飛行士の安全を確保出来ないことを理由に修理見送りの決定を下したため、著者が前著で、"人類遺産"の対語として命名された"宇宙遺産"だが、ハッブル宇宙望遠鏡そのものの"遺産"ということになってしまうのかと嘆いていたのを覚えています。

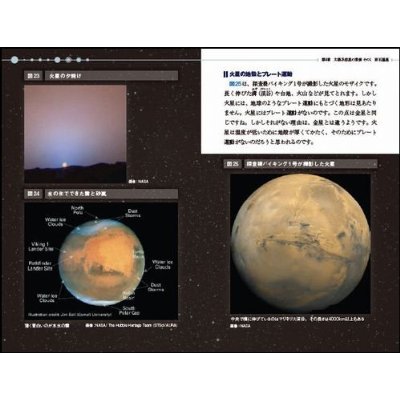

太陽系の惑星は、岩石惑星(地球・水星・金星・火星)とガス惑星(木星・土星)、氷惑星(天王星・海王星)に分類されますが、同類型とされる惑星でもそれぞれに違いがあることがよく分かり、また小惑星や彗星、外縁天体、衛星など惑星以外の天体もそれぞれに"個性的"であるなあと、何だか不思議な気持ちに。

太陽系の惑星は、岩石惑星(地球・水星・金星・火星)とガス惑星(木星・土星)、氷惑星(天王星・海王星)に分類されますが、同類型とされる惑星でもそれぞれに違いがあることがよく分かり、また小惑星や彗星、外縁天体、衛星など惑星以外の天体もそれぞれに"個性的"であるなあと、何だか不思議な気持ちに。

.jpg)

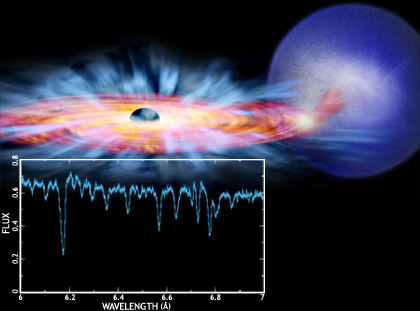

ソフトバンククリエイティブの"サイエンス・アイ新書"の1冊で、ただ「宇宙の新常識」を100項目並べるのではなく、宇宙の生成、ダークマターとダークエネルギー、素粒子論と宇宙、最近の観測技術の進歩、太陽系について、宇宙飛行・宇宙開発のなど、テーマを大括りにして、それぞれについて、今までにわかっていることから、今後究明していく課題まで体系的に書かれているため、単なる「100問100答」というより1冊の入門書として読め、更に、直近の研究成果がふんだんに盛り込まれているほか、写真やグラフィックが各ページにあって、見た目にも充実しているという本。

ソフトバンククリエイティブの"サイエンス・アイ新書"の1冊で、ただ「宇宙の新常識」を100項目並べるのではなく、宇宙の生成、ダークマターとダークエネルギー、素粒子論と宇宙、最近の観測技術の進歩、太陽系について、宇宙飛行・宇宙開発のなど、テーマを大括りにして、それぞれについて、今までにわかっていることから、今後究明していく課題まで体系的に書かれているため、単なる「100問100答」というより1冊の入門書として読め、更に、直近の研究成果がふんだんに盛り込まれているほか、写真やグラフィックが各ページにあって、見た目にも充実しているという本。

でも、宇宙がどんなものでできているのかというのは、今のところ宇宙全体の4%ぐらいしかわからなくて、あとはダークマターが23%、ダークエネルギーが73%を占めるという―、ダークマターの構造などは推論されていますが、宇宙の4分の3近くを占めるダークエネルギーについては、質量を持っていないということぐらいしか判っておらず、人間は宇宙に関して、まだほんの一部しか知りえていないということを痛感させられます。

でも、宇宙がどんなものでできているのかというのは、今のところ宇宙全体の4%ぐらいしかわからなくて、あとはダークマターが23%、ダークエネルギーが73%を占めるという―、ダークマターの構造などは推論されていますが、宇宙の4分の3近くを占めるダークエネルギーについては、質量を持っていないということぐらいしか判っておらず、人間は宇宙に関して、まだほんの一部しか知りえていないということを痛感させられます。 一方で、太陽系に関しては近年いろいろなことが判ってきたようで、その大きさで言えば、当初は太陽から地球までの距離の100倍くらいだと思われていたのが、今では1兆5000億〜15兆kmと推論されているとのことで、太陽から地球までの距離の1万倍から10万倍ということかとビックリ(当初考えられていたより100倍から1000倍大きいことになるが、このことには冥王星が正式の「惑星」の定義から外れたことも関係している)。

一方で、太陽系に関しては近年いろいろなことが判ってきたようで、その大きさで言えば、当初は太陽から地球までの距離の100倍くらいだと思われていたのが、今では1兆5000億〜15兆kmと推論されているとのことで、太陽から地球までの距離の1万倍から10万倍ということかとビックリ(当初考えられていたより100倍から1000倍大きいことになるが、このことには冥王星が正式の「惑星」の定義から外れたことも関係している)。

畑中 武夫 (1914-1963/享年49)

畑中 武夫 (1914-1963/享年49).jpg)

「象の鼻」.jpg) 天体写真に解説文章を添えた野本陽代氏の本は、最初、単行本(『見えてきた宇宙の神秘』('99年/草思社)など)からはいって、その後、岩波新書の「カラー版ハッブル望遠鏡が見た宇宙」シリーズの3冊を読みましたが、ハッブル宇宙望遠鏡が映した天体写真などは、最近ではかなりインターネット上のウェブサイトでも見ることができるようになりました。

天体写真に解説文章を添えた野本陽代氏の本は、最初、単行本(『見えてきた宇宙の神秘』('99年/草思社)など)からはいって、その後、岩波新書の「カラー版ハッブル望遠鏡が見た宇宙」シリーズの3冊を読みましたが、ハッブル宇宙望遠鏡が映した天体写真などは、最近ではかなりインターネット上のウェブサイトでも見ることができるようになりました。.jpg) ハッブル宇宙望遠鏡による星や星雲の写真がメインであるという点では、岩波新書のカラー版シリーズの第3冊『ハッブル望遠鏡の宇宙遺産』('04年)に内容的には最も近いかも知れませんが、こちらは太陽系まで含まれていて、(単行本の版元も潰れたりしているので)今、ジュニア向けで1冊買うとするならば、本書がお薦めと言えるのではないでしょうか、天文ファンの中にも、本書を薦める人は多いようです。

ハッブル宇宙望遠鏡による星や星雲の写真がメインであるという点では、岩波新書のカラー版シリーズの第3冊『ハッブル望遠鏡の宇宙遺産』('04年)に内容的には最も近いかも知れませんが、こちらは太陽系まで含まれていて、(単行本の版元も潰れたりしているので)今、ジュニア向けで1冊買うとするならば、本書がお薦めと言えるのではないでしょうか、天文ファンの中にも、本書を薦める人は多いようです。

最初の「彗星」に関する説明などは、自分も初めて知ることも多く、日食や月食の起きる仕組みからロケットが飛ぶ原理やその構造まで、色々と宇宙に関する下調べも丹念で(宇宙飛行士が打ち上げと帰還のときだけ橙色の宇宙服を着るのはなぜか、なんてことも初めて知った)、また、擂りおろしニンジンとオキシドールで飛ばす「野菜ロケット」などといった簡単な科学実験の方法まで書いてあり、「自由研究」のテキスト的要素もあります。

最初の「彗星」に関する説明などは、自分も初めて知ることも多く、日食や月食の起きる仕組みからロケットが飛ぶ原理やその構造まで、色々と宇宙に関する下調べも丹念で(宇宙飛行士が打ち上げと帰還のときだけ橙色の宇宙服を着るのはなぜか、なんてことも初めて知った)、また、擂りおろしニンジンとオキシドールで飛ばす「野菜ロケット」などといった簡単な科学実験の方法まで書いてあり、「自由研究」のテキスト的要素もあります。

本書は後者の1冊で、当時の天文学の権威で、フレッド・ホイルの日本への紹介やイマヌエル・ヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』の翻訳('51年)などでも知られる鈴木敬信(すずき・けいしん、1905-1993/享年87)が、一般読者向けに書き下ろしたものです(上の写真当時は東京科学博物館理学部主任。後に、海軍水路部技師などを経て東京学芸大名誉教授)。多くの入門書を著し、児童向けの科学書などの監修もしている著者ですが、本書に関して言えば、テーマを「恒星宇宙」に絞っているため、入門書でありながらかなり専門的なことも書かれています。

本書は後者の1冊で、当時の天文学の権威で、フレッド・ホイルの日本への紹介やイマヌエル・ヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』の翻訳('51年)などでも知られる鈴木敬信(すずき・けいしん、1905-1993/享年87)が、一般読者向けに書き下ろしたものです(上の写真当時は東京科学博物館理学部主任。後に、海軍水路部技師などを経て東京学芸大名誉教授)。多くの入門書を著し、児童向けの科学書などの監修もしている著者ですが、本書に関して言えば、テーマを「恒星宇宙」に絞っているため、入門書でありながらかなり専門的なことも書かれています。 見開き各1問のQ&A形式で、「美しい星座はいつ崩れるか」「太陽にはどんな未来があるか」「光の墓場、ブラックールとは何か」「月より小さな中性子星とは何か」「宇宙の黒幕、暗黒星雲とは何か」「天の窓、散光星雲とは何か」「宇宙はどこへ膨張していくか」といった問いに、読者の興味を引くようにわかり易く、且つ詳しく解説がされています(この頃のこうした一般向け新書は1ページあたりの字数が多いような気がする。それに比べ最近の新書は字がスカスカのものが目立つ)。

見開き各1問のQ&A形式で、「美しい星座はいつ崩れるか」「太陽にはどんな未来があるか」「光の墓場、ブラックールとは何か」「月より小さな中性子星とは何か」「宇宙の黒幕、暗黒星雲とは何か」「天の窓、散光星雲とは何か」「宇宙はどこへ膨張していくか」といった問いに、読者の興味を引くようにわかり易く、且つ詳しく解説がされています(この頃のこうした一般向け新書は1ページあたりの字数が多いような気がする。それに比べ最近の新書は字がスカスカのものが目立つ)。 「天文学最前線からのレポート」と副題にありますが、'77年の刊行ですので、本自体は古書の類となるものです(Amazonのマーケット・プレイスでも、『衝突する宇宙』は扱っているが、本書は扱っていないみたい。但し、個人的には思い入れがある本)。

「天文学最前線からのレポート」と副題にありますが、'77年の刊行ですので、本自体は古書の類となるものです(Amazonのマーケット・プレイスでも、『衝突する宇宙』は扱っているが、本書は扱っていないみたい。但し、個人的には思い入れがある本)。

日本を代表する宇宙物理学者であり、一般相対性理論の研究者としても知られる著者が、自らの半生を振り返ったもの。

日本を代表する宇宙物理学者であり、一般相対性理論の研究者としても知られる著者が、自らの半生を振り返ったもの。

どうして宇宙の年齢や星までの距離、絶対光度がわかるのかといったことから、最新の宇宙論に至るまでをわかりやすく解説するとともに、現在活躍中の世界中の宇宙物理学者を数多く丹念に取材し、彼らの考え方を、その人となりと併せて生の声で伝えています。

どうして宇宙の年齢や星までの距離、絶対光度がわかるのかといったことから、最新の宇宙論に至るまでをわかりやすく解説するとともに、現在活躍中の世界中の宇宙物理学者を数多く丹念に取材し、彼らの考え方を、その人となりと併せて生の声で伝えています。

「朝日レクチャーブックス」(朝日出版社)の1冊で、SF作家の光瀬 龍 (1928-1999/享年71)が日本を代表する一般相対性理論の研究者である宇宙物理学者・佐藤文隆(1938-)に相対性理論や宇宙論について話を聞くスタイル。1981年刊。

「朝日レクチャーブックス」(朝日出版社)の1冊で、SF作家の光瀬 龍 (1928-1999/享年71)が日本を代表する一般相対性理論の研究者である宇宙物理学者・佐藤文隆(1938-)に相対性理論や宇宙論について話を聞くスタイル。1981年刊。

佐藤文隆(さとう・ふみたか)

佐藤文隆(さとう・ふみたか)