「●ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3019】ダルデンヌ兄弟 「息子のまなざし」

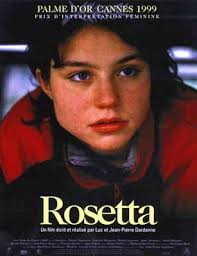

「●「カンヌ国際映画祭 パルム・ドール」受賞作」の インデックッスへ「●「カンヌ国際映画祭 女優賞」受賞作」の インデックッスへ(エミリー・デュケンヌ)「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ

ブレッソンの「少女ムシェット」「ラルジャン」を想起させられた。エミリー・デュケンヌは好演。

「ロゼッタ [DVD]」ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督とエミリー・デュケンヌ in 第52回カンヌ国際映画祭(1999)

16歳の少女ロゼッタ(エミリー・デュケンヌ)は、働いていた工場から突然解雇され、暴れながら警備員につまみ出される。彼女はバスに乗り、住まいであるトレーラーハウスがあるキャンプ場に、いつもの秘密の入り口から入る。トレーラーハウスにはアル中でセックス依存症の母親(アンヌ・イェルノー)がいて、ロゼッタに隠れて酒を飲んでは男を連れ込むため、ロゼッタとはいつも喧嘩に。ロゼッタも持病の腹痛に悩まされている。管理人に隠れてキャンプ場の中の池で釣りをするロゼッタ。町で母親が繕い直した古着を売るが大した金にはならず、役所に届け出た休

16歳の少女ロゼッタ(エミリー・デュケンヌ)は、働いていた工場から突然解雇され、暴れながら警備員につまみ出される。彼女はバスに乗り、住まいであるトレーラーハウスがあるキャンプ場に、いつもの秘密の入り口から入る。トレーラーハウスにはアル中でセックス依存症の母親(アンヌ・イェルノー)がいて、ロゼッタに隠れて酒を飲んでは男を連れ込むため、ロゼッタとはいつも喧嘩に。ロゼッタも持病の腹痛に悩まされている。管理人に隠れてキャンプ場の中の池で釣りをするロゼッタ。町で母親が繕い直した古着を売るが大した金にはならず、役所に届け出た休 職届も受け取ってもらえない。いつも立ち寄るワッフル・スタンドで、新顔の店員リケ(ファブリツィオ・ロンギオーヌ)と知り合う。リケのお蔭でワッフル製造の仕事を得たロゼッタだが、社長(オリヴィエ・グルメ)はすぐに自分の息子に仕事を渡してしまい、彼女はまたも失職。リケは彼女に自分が密

職届も受け取ってもらえない。いつも立ち寄るワッフル・スタンドで、新顔の店員リケ(ファブリツィオ・ロンギオーヌ)と知り合う。リケのお蔭でワッフル製造の仕事を得たロゼッタだが、社長(オリヴィエ・グルメ)はすぐに自分の息子に仕事を渡してしまい、彼女はまたも失職。リケは彼女に自分が密 かに作っているワッフルを売ることを勧めるが、仕事が欲しいロゼッタはそのことを社長に密告、クビになったリケの替わりに職を得る。問いつめるリケにロゼッタは仕事のためと素っ気なく答える。だが、家に戻り泥酔して眠り込む母親を見た彼女は、社長に電話し仕事を辞めることを伝える。そのことを知らないリケはキャンプ場にやってきて彼女を追い回す。何もかもうまくいかず、倒れ込み泣き出すロゼッタ。リケはロゼッタを黙って抱き起こす―。

かに作っているワッフルを売ることを勧めるが、仕事が欲しいロゼッタはそのことを社長に密告、クビになったリケの替わりに職を得る。問いつめるリケにロゼッタは仕事のためと素っ気なく答える。だが、家に戻り泥酔して眠り込む母親を見た彼女は、社長に電話し仕事を辞めることを伝える。そのことを知らないリケはキャンプ場にやってきて彼女を追い回す。何もかもうまくいかず、倒れ込み泣き出すロゼッタ。リケはロゼッタを黙って抱き起こす―。

1999年公開のジャン=ピエール&ダルリュック・ダルデンヌの兄弟の監督によるベルギー・フランス映画で、第52回カンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞しており(審査委員長はデヴィッド・クローネンバーグ監督)、更に主演のエミリー・ドゥケンヌが女優賞を獲得しています。ダルデンヌ兄弟はその後「ある子供」('05年/ベルギー・仏)で2度目のパルム・ドールを受賞することになりますが、個人的には「ある子供」の方を先に観ました。「ある子供」が終始ドキュメンタリー・タッチであったこともあって、おそらくこの映画もいきなり終わったりするのだろうなあと思っていましたが、確かに「ある子供」以上に"いきなり"終わりました。ドキュメンタリーでも、最後は何かまとめ的な終わり方をするのが通常であり、ドキュメンタリー出身のダルデンヌの兄弟の場合、むしろ"いきなり"終わるところが映画的なのかもしれません。

1999年公開のジャン=ピエール&ダルリュック・ダルデンヌの兄弟の監督によるベルギー・フランス映画で、第52回カンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞しており(審査委員長はデヴィッド・クローネンバーグ監督)、更に主演のエミリー・ドゥケンヌが女優賞を獲得しています。ダルデンヌ兄弟はその後「ある子供」('05年/ベルギー・仏)で2度目のパルム・ドールを受賞することになりますが、個人的には「ある子供」の方を先に観ました。「ある子供」が終始ドキュメンタリー・タッチであったこともあって、おそらくこの映画もいきなり終わったりするのだろうなあと思っていましたが、確かに「ある子供」以上に"いきなり"終わりました。ドキュメンタリーでも、最後は何かまとめ的な終わり方をするのが通常であり、ドキュメンタリー出身のダルデンヌの兄弟の場合、むしろ"いきなり"終わるところが映画的なのかもしれません。

ロベール・ブレッソンの影響を強く感じました。ラストは、ロゼッタが窓の隙間に詰め物をしたり、プロパンガスのボンベのガスが無いので管理人の所へ行って新しいボンベを買ったりしているので何をしているのかなと思いましたが、これも、恵まれない境遇にある少女が最期に自殺を遂げるブレッソンの「少女ムシェット」('67年/仏)が想起され、ああ、これから自殺しようとしているのだと気づきました。

その(自死に向けて)重たいプロパンボンベをトレーラーハウスまでよろけながら運ぶロゼッタのところへ、ロゼッタに裏切られて自らの職を奪われたリケがやってきて、すでにロゼッタがリケから奪った仕事も辞めていることを知らずに、彼女の周りをバイクでぐるぐり回ります。彼はロゼッタの現在の行動の意味がわからず、ただ彼女がなぜ自分を裏切ったのか知りたかっただけだと思いますが、ロゼッタがよろけた際に彼が手を差し伸べたところで映画は終わります。その際に、ロゼッタが初めて見せる誰かに救いを求めるような表情―これが、これまで自らの境遇とたった独り闘い続け、外に対して心を閉ざしきたロゼッタの"救い"の兆しなのかもしれません(「ある子供」では男性に対して女性の存在が救いとなっていて、男女の位相がちようど逆になっている感じか)。

その(自死に向けて)重たいプロパンボンベをトレーラーハウスまでよろけながら運ぶロゼッタのところへ、ロゼッタに裏切られて自らの職を奪われたリケがやってきて、すでにロゼッタがリケから奪った仕事も辞めていることを知らずに、彼女の周りをバイクでぐるぐり回ります。彼はロゼッタの現在の行動の意味がわからず、ただ彼女がなぜ自分を裏切ったのか知りたかっただけだと思いますが、ロゼッタがよろけた際に彼が手を差し伸べたところで映画は終わります。その際に、ロゼッタが初めて見せる誰かに救いを求めるような表情―これが、これまで自らの境遇とたった独り闘い続け、外に対して心を閉ざしきたロゼッタの"救い"の兆しなのかもしれません(「ある子供」では男性に対して女性の存在が救いとなっていて、男女の位相がちようど逆になっている感じか)。

そこに至るまでにも、リケと知り合うもトレーラーに住んでいることをリケに知られたくなかったロゼッタが、仕事の空きを知らせに来たリケに殴りかかるといったこともありました。一方で、トレーラーハウスに帰るのが嫌なロゼッタを、ロゼッタに仕事をみつけてくれたリケが自分の家に泊めた際に、寝る前にロゼッタが彼女自身に「ロゼッタ、仕事も見つけた」「ロゼッタ、友達もできた」「まっとうに生きる」と話しかけるシーンもありました(これが唯一ロゼッタの心象を描いたシーン)。それでいてロゼッタの新たな仕事が社長の息子に奪われてしまうと、リケがこっそり自分用にワッフルを作っていることを社長に密告してその仕事を奪ってしまうわけであって、フツーに考えれば彼女は人としてやってはいけないことをやっていることになりますが、それくらのことをするまでのロゼッタの仕事への執念とも取れるし、それだけ彼女の心の闇が深いことを物語っているとも言えます。

そこに至るまでにも、リケと知り合うもトレーラーに住んでいることをリケに知られたくなかったロゼッタが、仕事の空きを知らせに来たリケに殴りかかるといったこともありました。一方で、トレーラーハウスに帰るのが嫌なロゼッタを、ロゼッタに仕事をみつけてくれたリケが自分の家に泊めた際に、寝る前にロゼッタが彼女自身に「ロゼッタ、仕事も見つけた」「ロゼッタ、友達もできた」「まっとうに生きる」と話しかけるシーンもありました(これが唯一ロゼッタの心象を描いたシーン)。それでいてロゼッタの新たな仕事が社長の息子に奪われてしまうと、リケがこっそり自分用にワッフルを作っていることを社長に密告してその仕事を奪ってしまうわけであって、フツーに考えれば彼女は人としてやってはいけないことをやっていることになりますが、それくらのことをするまでのロゼッタの仕事への執念とも取れるし、それだけ彼女の心の闇が深いことを物語っているとも言えます。

ロゼッタがその後どうなるかは殆ど示唆されておらず、この映画を観る側に委ねられていうようにも思われ、個人的にはロベール・ブレッソン監督の「ラルジャン」('83年/年/仏・スイス)とダルデンヌの兄弟自身の「ある子供」の中間的な終わり方になっているようにも思いました。カンヌ映画祭ではパルム・ドール受賞に関して賛があったようですが("上から目線"的だという批判もあった?)、先にも述べた通り兄弟は「ある子供」で2度目のパルム・ドールを受賞することになり、また、映画初出演で女優賞を獲得したエミリー・デュケンヌ(当時17歳だが好演。むしろこちらの受賞の方がすんなり受け入れられたのではないか)も、2009年にはアンドレ・テシネ監督映画の「La fille du RER」でカトリーヌ・ドヌーヴと共に主演を務めるなど女優として活躍しています。

ロゼッタがその後どうなるかは殆ど示唆されておらず、この映画を観る側に委ねられていうようにも思われ、個人的にはロベール・ブレッソン監督の「ラルジャン」('83年/年/仏・スイス)とダルデンヌの兄弟自身の「ある子供」の中間的な終わり方になっているようにも思いました。カンヌ映画祭ではパルム・ドール受賞に関して賛があったようですが("上から目線"的だという批判もあった?)、先にも述べた通り兄弟は「ある子供」で2度目のパルム・ドールを受賞することになり、また、映画初出演で女優賞を獲得したエミリー・デュケンヌ(当時17歳だが好演。むしろこちらの受賞の方がすんなり受け入れられたのではないか)も、2009年にはアンドレ・テシネ監督映画の「La fille du RER」でカトリーヌ・ドヌーヴと共に主演を務めるなど女優として活躍しています。

「ロゼッタ」●原題:ROSETTA●制作年:1999年●制作国:ベルギー・フランス●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●製作:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ/ローラン・ペタン/マイケル・パティン●撮影:アラン・マルクーン●時間:93分●出演:エミリー・ドゥケンヌ/ファブリッツィオ・ロンギーヌ/アンヌ・イェルノー/オリヴィエ・グルメイ●日本公開:2000/04●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-02-25)(評価:★★★★)

「ロゼッタ」●原題:ROSETTA●制作年:1999年●制作国:ベルギー・フランス●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●製作:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ/ローラン・ペタン/マイケル・パティン●撮影:アラン・マルクーン●時間:93分●出演:エミリー・ドゥケンヌ/ファブリッツィオ・ロンギーヌ/アンヌ・イェルノー/オリヴィエ・グルメイ●日本公開:2000/04●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-02-25)(評価:★★★★)

香港から地球の裏側に当たるアルゼンチンを

香港から地球の裏側に当たるアルゼンチンを 旅するウィン(レスリー・チャン)とファイ(トニー・レオン)のゲイのカップルは、それが「やり直す」ための旅行にもかかわらず、イグアスの滝へ行く途中で道に迷って荒野のハイウェイで喧嘩別れしてしまう。一人になったファイは旅費不足を補うためブエノスアイレスのタンゴバーでドアマンとして

旅するウィン(レスリー・チャン)とファイ(トニー・レオン)のゲイのカップルは、それが「やり直す」ための旅行にもかかわらず、イグアスの滝へ行く途中で道に迷って荒野のハイウェイで喧嘩別れしてしまう。一人になったファイは旅費不足を補うためブエノスアイレスのタンゴバーでドアマンとして 働くが、そこへ白

働くが、そこへ白 人男性とともにウィンが客として現れる。以降ウィンは何度もファイに復縁を迫りその度ファイは突き放すが、嫉妬した男性愛人にケガを負わされたウィンがアパートに転がり込んで来たため、やむなく介護する。ウィン

人男性とともにウィンが客として現れる。以降ウィンは何度もファイに復縁を迫りその度ファイは突き放すが、嫉妬した男性愛人にケガを負わされたウィンがアパートに転がり込んで来たため、やむなく介護する。ウィン との生活にファイは安らかな幸せを感じるが、ケガの癒えたウィンはファイの留守に出歩くようになり、ファイは独占欲からウィンのパスポートを隠す。一方、ファイは転職した中華料理店の同僚で台湾からの旅行者のチャン(チャン・チェン)と親しくなり、そんなファイのもとからウィンは去っていく。旅行資金が貯まったチャンは南米最南端の岬へ旅立ち、チャンの出発後、ファイは稼ぎのいい食肉工場に転職、旅費が貯まりイグアスの滝へと旅立つ。香港への帰途、ファイは台北のチャンの実家が営む屋台を訪れる―。

との生活にファイは安らかな幸せを感じるが、ケガの癒えたウィンはファイの留守に出歩くようになり、ファイは独占欲からウィンのパスポートを隠す。一方、ファイは転職した中華料理店の同僚で台湾からの旅行者のチャン(チャン・チェン)と親しくなり、そんなファイのもとからウィンは去っていく。旅行資金が貯まったチャンは南米最南端の岬へ旅立ち、チャンの出発後、ファイは稼ぎのいい食肉工場に転職、旅費が貯まりイグアスの滝へと旅立つ。香港への帰途、ファイは台北のチャンの実家が営む屋台を訪れる―。

ウォン・カーウァイ(王家衛)監督の1997年の香港映画で、同年の

ウォン・カーウァイ(王家衛)監督の1997年の香港映画で、同年の 撮影は難航したようで、トニー・レオン(梁朝偉)は「同性愛者役はできない」と一旦出演を辞退したものの、「亡父の恋人をアルゼンチンに探しに行く息子の物語」に書き改めた新企画を示されて了承、ところが現地に着いてみるとストーリーは大きく変更されていました(監督に騙された?)。男同士でのラブシーンにはかなり抵抗があり、撮影後に呆然としてしていたそうです。

撮影は難航したようで、トニー・レオン(梁朝偉)は「同性愛者役はできない」と一旦出演を辞退したものの、「亡父の恋人をアルゼンチンに探しに行く息子の物語」に書き改めた新企画を示されて了承、ところが現地に着いてみるとストーリーは大きく変更されていました(監督に騙された?)。男同士でのラブシーンにはかなり抵抗があり、撮影後に呆然としてしていたそうです。 また、相方役のレスリー・チャン(張國榮)は、映画俳優と人気歌手の掛け持ちで、撮影当時コンサートツアーの予定があり、遅延を重ねた撮影の途中でやむを得ず香港へ帰国してしまい、収拾のつかなくなったストーリーを完結させるために、兵役直前で休業に入る予定だった台湾出身のチャン・チェン(張震)と、香港出身の歌手シャーリー・クワン(關淑怡)が招集されましたが、チャン・チェンが中華料理店でのファイの後輩にあたるチャンの役でかなり重要な役どころで出ているのに対し、シャーリー・クワンの出演シーンは本編

また、相方役のレスリー・チャン(張國榮)は、映画俳優と人気歌手の掛け持ちで、撮影当時コンサートツアーの予定があり、遅延を重ねた撮影の途中でやむを得ず香港へ帰国してしまい、収拾のつかなくなったストーリーを完結させるために、兵役直前で休業に入る予定だった台湾出身のチャン・チェン(張震)と、香港出身の歌手シャーリー・クワン(關淑怡)が招集されましたが、チャン・チェンが中華料理店でのファイの後輩にあたるチャンの役でかなり重要な役どころで出ているのに対し、シャーリー・クワンの出演シーンは本編 では1カットも使われていません。チャン・チェンはカンフー俳優でもあり、兵役からの復帰後、アン・リー監督の「

では1カットも使われていません。チャン・チェンはカンフー俳優でもあり、兵役からの復帰後、アン・リー監督の「 ・米)などに出演し、近年ではウォン・カーウァイ監督、トニー・レオン主演の武術映画「

・米)などに出演し、近年ではウォン・カーウァイ監督、トニー・レオン主演の武術映画「

こうしたことも含め、全編を貫いているのは、人間は孤独であり、その辛さに耐えられるかという問いかけではないでしょうかか。舞台が地球の裏側だけに、そのことが一層ひしひしと感じられます。そうした中で、一人では生きることが出来ないのがウィン

こうしたことも含め、全編を貫いているのは、人間は孤独であり、その辛さに耐えられるかという問いかけではないでしょうかか。舞台が地球の裏側だけに、そのことが一層ひしひしと感じられます。そうした中で、一人では生きることが出来ないのがウィン で、次第に破滅に向かって行くタイプかも(ラストの方では、男性の愛人を仮想ファイに見立てていた)。一方で意外と逞しいのが中華料理店の後輩のチャンで、先輩の代わりに南米最南端の岬へ行って悩みを捨ててきてあげるからとファイにテープレコーダー

で、次第に破滅に向かって行くタイプかも(ラストの方では、男性の愛人を仮想ファイに見立てていた)。一方で意外と逞しいのが中華料理店の後輩のチャンで、先輩の代わりに南米最南端の岬へ行って悩みを捨ててきてあげるからとファイにテープレコーダー を渡しますが、ファイはテープレコーダーを握りしめるも言葉はなく、涙を流すしかありませんでした。それまで何となく距離を置いてこの映画を観ていたつもりが、このシーンではこちらも

を渡しますが、ファイはテープレコーダーを握りしめるも言葉はなく、涙を流すしかありませんでした。それまで何となく距離を置いてこの映画を観ていたつもりが、このシーンではこちらも 泣けました。ファイが仕事に打ち込んできたのは、ウィンとの別離の痛みを忘れるためというのもあったのではないでしょうか(でも忘れられないでいる)。というわけで、チャンは約束通りしっかり南米最南端のエクレルール灯台まで行き('97年1月)、そのファイが"自らの悩みを吹き込んだ"カセットを聴くも、そこにはファイの言葉は無く、泣き声のようなものしか聴こえませんでした。

泣けました。ファイが仕事に打ち込んできたのは、ウィンとの別離の痛みを忘れるためというのもあったのではないでしょうか(でも忘れられないでいる)。というわけで、チャンは約束通りしっかり南米最南端のエクレルール灯台まで行き('97年1月)、そのファイが"自らの悩みを吹き込んだ"カセットを聴くも、そこにはファイの言葉は無く、泣き声のようなものしか聴こえませんでした。 一方のファイも最後には、貯めた金で中古車を買って旅の目的地だったイグアスの滝へ行っており、そこでウィンの不在を再認識しながらも彼との過去を封印したような感じで、更に帰国時には台北に寄って('97年2月。テレビでは鄧小平死去のニュースが伝えられている。この辺りは物語が撮影とリアルタイムになっているようだ)、チャンの実家が営む屋台を訪れ、チャンの写真を一枚盗むことで、「もし会おうと思えば、どこでだって会うことができる」と確信します。こうした行為は何れも自らの過去を整理するための(同時に未来へ向けての再生のための)儀式のように思えました。

一方のファイも最後には、貯めた金で中古車を買って旅の目的地だったイグアスの滝へ行っており、そこでウィンの不在を再認識しながらも彼との過去を封印したような感じで、更に帰国時には台北に寄って('97年2月。テレビでは鄧小平死去のニュースが伝えられている。この辺りは物語が撮影とリアルタイムになっているようだ)、チャンの実家が営む屋台を訪れ、チャンの写真を一枚盗むことで、「もし会おうと思えば、どこでだって会うことができる」と確信します。こうした行為は何れも自らの過去を整理するための(同時に未来へ向けての再生のための)儀式のように思えました。 そう言えば、「

そう言えば、「 「ブエノスアイレス」●原題:春光乍洩/HAPPY TOGETHER●制作年:1997年●制作国:香港●監督・製作・脚本:ウォン・カーウァイ(王家衛)●撮影:クリストファー・ドイル(杜可風)●音楽:ダニー・チョンほか●時間:96分●出演:レスリー・チャン(張國榮)/トニー・レオン(梁朝偉)/チャン・チェン(張震)/グレゴリー・デイトン/スー・ピンラン(蕭炳林)●日本公開:1997/09●配給:プレノンアッシュ●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ(18-02-17)(評価:★★★★☆)

「ブエノスアイレス」●原題:春光乍洩/HAPPY TOGETHER●制作年:1997年●制作国:香港●監督・製作・脚本:ウォン・カーウァイ(王家衛)●撮影:クリストファー・ドイル(杜可風)●音楽:ダニー・チョンほか●時間:96分●出演:レスリー・チャン(張國榮)/トニー・レオン(梁朝偉)/チャン・チェン(張震)/グレゴリー・デイトン/スー・ピンラン(蕭炳林)●日本公開:1997/09●配給:プレノンアッシュ●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ(18-02-17)(評価:★★★★☆)

重慶マンションの無国籍地帯の雑踏で、刑事223号・モウ(金城武)は金髪サングラスの女性(ブリジット・リン)とすれ違う。その金髪女性

重慶マンションの無国籍地帯の雑踏で、刑事223号・モウ(金城武)は金髪サングラスの女性(ブリジット・リン)とすれ違う。その金髪女性 はドラッグ・ディーラーで、密入国インド人に麻薬を運ばせる仕事をしていた。空港へ向かった女はそこにインド人の姿が無く、裏切られたことを知る。命を狙われた女は、偶然入ったバーでモウと出会い、ホテルへ。恋人にふられていたモウは次に出会った女性に恋をすると決めていたのだが、女は疲れ果てホテルに着くや爆睡してしまう。翌朝はモウの誕生日で、ポケベルに既に姿を消した女からのバースディコールがあった。女は裏切ったインド人を射殺し、金髪とサングラスを脱ぎ捨て去っていく。モウはファーストフード店〈ミッドナイト・エクスプレス〉で新入りの娘フェイ(フェイ・ウォン)とす

はドラッグ・ディーラーで、密入国インド人に麻薬を運ばせる仕事をしていた。空港へ向かった女はそこにインド人の姿が無く、裏切られたことを知る。命を狙われた女は、偶然入ったバーでモウと出会い、ホテルへ。恋人にふられていたモウは次に出会った女性に恋をすると決めていたのだが、女は疲れ果てホテルに着くや爆睡してしまう。翌朝はモウの誕生日で、ポケベルに既に姿を消した女からのバースディコールがあった。女は裏切ったインド人を射殺し、金髪とサングラスを脱ぎ捨て去っていく。モウはファーストフード店〈ミッドナイト・エクスプレス〉で新入りの娘フェイ(フェイ・ウォン)とす れ違う。その店の常連客の警官663号(店主は633と呼ぶが、認識番号は663)(トニー・レオン)はCA(スチュワーデス)の恋人(チャウ・カーリン)と別れたばかりだった。元彼女のCAは店の主人に663号への手紙を封筒で託すが、主人はこっそり開封して手紙を読んでしまう。フェイも手紙を読むと、封筒には部屋鍵が入っていた。店に来た663号が封筒を受け取らないため、フェイは、その鍵

れ違う。その店の常連客の警官663号(店主は633と呼ぶが、認識番号は663)(トニー・レオン)はCA(スチュワーデス)の恋人(チャウ・カーリン)と別れたばかりだった。元彼女のCAは店の主人に663号への手紙を封筒で託すが、主人はこっそり開封して手紙を読んでしまう。フェイも手紙を読むと、封筒には部屋鍵が入っていた。店に来た663号が封筒を受け取らないため、フェイは、その鍵 で663号の部屋に密かに入り込み、毎日少しずつ模様替えをしていく。663号はある日そのフェイと部屋の入口で鉢合わせする。次にファーストフード店で会った時にデートに誘う633号だったが、彼女は待ち合わせ場所に来なかった。店の主人が渡しに来たフェイからの手紙を663号は一旦屑籠に捨てるが、拾って読み返すと手書きの航空券で日付は1年後の今日だった。1年後、フェイはCAとなってかつての店の前に現れる。シャッターを押し上げると、中にいたのは、改装開店を控えたその店の新たな店主になっていた663号だった―。

で663号の部屋に密かに入り込み、毎日少しずつ模様替えをしていく。663号はある日そのフェイと部屋の入口で鉢合わせする。次にファーストフード店で会った時にデートに誘う633号だったが、彼女は待ち合わせ場所に来なかった。店の主人が渡しに来たフェイからの手紙を663号は一旦屑籠に捨てるが、拾って読み返すと手書きの航空券で日付は1年後の今日だった。1年後、フェイはCAとなってかつての店の前に現れる。シャッターを押し上げると、中にいたのは、改装開店を控えたその店の新たな店主になっていた663号だった―。 ウォン・カーウァイ(王家衛)監督の1994年の香港映画で、第14回香港電影金像奨で最優秀作品賞・最優秀監督賞・最優秀主演男優賞(トニー・レオン)を受賞、日本でもミニシアターでの上映から始まってヒットした作品です。原題は「重慶森林」で、香港の九龍、尖沙咀にある「世界最大の雑居ビル」とも言われる重慶大厦(重慶マンション)を舞台に、すれ違う男女の物語をスタイリッシュ且つポップに描いた青春恋愛映画となっています。

ウォン・カーウァイ(王家衛)監督の1994年の香港映画で、第14回香港電影金像奨で最優秀作品賞・最優秀監督賞・最優秀主演男優賞(トニー・レオン)を受賞、日本でもミニシアターでの上映から始まってヒットした作品です。原題は「重慶森林」で、香港の九龍、尖沙咀にある「世界最大の雑居ビル」とも言われる重慶大厦(重慶マンション)を舞台に、すれ違う男女の物語をスタイリッシュ且つポップに描いた青春恋愛映画となっています。 最初、金城武演じる刑事223号・モウが金髪サングラスの女性(ブリジット・リン)とすれ違った際に、「その時彼女との距離は0.5ミリ。57時間後、僕は彼女に恋をした」というセリフが流れ、次に、ファーストフード店の娘フェイ(フェイ・ウォン)とすれ違う場面を介して警官663号(トニー・レオン)の話に移る際に、今度は「その時彼女との距離は0.1ミリ。6時間後、彼女は別の男に恋をした」と流れます。なかなかお洒落だなあと。おそらく、想定されていた第3話も刑事または警官の話で、そこにに切り替わる時も、そうした手法が用意されていたのでしょう。

最初、金城武演じる刑事223号・モウが金髪サングラスの女性(ブリジット・リン)とすれ違った際に、「その時彼女との距離は0.5ミリ。57時間後、僕は彼女に恋をした」というセリフが流れ、次に、ファーストフード店の娘フェイ(フェイ・ウォン)とすれ違う場面を介して警官663号(トニー・レオン)の話に移る際に、今度は「その時彼女との距離は0.1ミリ。6時間後、彼女は別の男に恋をした」と流れます。なかなかお洒落だなあと。おそらく、想定されていた第3話も刑事または警官の話で、そこにに切り替わる時も、そうした手法が用意されていたのでしょう。 第1話と第2話でどちらが好きか人によって好みは分かれると思います。第1話で、広東語、北京語、英語、日本語を巧みに使い分けていた台湾出身の金城武(日本人の父と台湾人の母との間に生まれ、沖縄県出身の祖父を持つ)は、香港に仕事で訪れた際、ホテルのロビーで偶然居合わせたウォン・カーウァイ監督に見初められ、この映画への出演が決まったとのことですが、映画が日本でもヒットしたため、日本でも人気が出ました。外国映画に出て外国語を話しているわけですが(独白は北京語か。台湾の若者は福建語より北京語を好んで使うようだ)日本人っぽくて、その辺りの"等身大"的感覚がいいのかも。このエピソードは、許可無しのゲリラ的手法で尖沙咀の街中を撮っていて、香港の都会の裏側に潜入したようなシズル感があって良かったです(第1話のカメラ担当は自身が映画監督でもあるアンドリュー・ラウ(劉偉強))。第1話は、男女がすれ違ってもうおそらく会うことはないだろうという(会ったら会ったで殺し屋と刑事なのだからかなりまずいことになるのだが)けっして明るい話ではないですが、最後に、金髪女からバースディコールがあったのが、主人公の救いになっているように思いました。

第1話と第2話でどちらが好きか人によって好みは分かれると思います。第1話で、広東語、北京語、英語、日本語を巧みに使い分けていた台湾出身の金城武(日本人の父と台湾人の母との間に生まれ、沖縄県出身の祖父を持つ)は、香港に仕事で訪れた際、ホテルのロビーで偶然居合わせたウォン・カーウァイ監督に見初められ、この映画への出演が決まったとのことですが、映画が日本でもヒットしたため、日本でも人気が出ました。外国映画に出て外国語を話しているわけですが(独白は北京語か。台湾の若者は福建語より北京語を好んで使うようだ)日本人っぽくて、その辺りの"等身大"的感覚がいいのかも。このエピソードは、許可無しのゲリラ的手法で尖沙咀の街中を撮っていて、香港の都会の裏側に潜入したようなシズル感があって良かったです(第1話のカメラ担当は自身が映画監督でもあるアンドリュー・ラウ(劉偉強))。第1話は、男女がすれ違ってもうおそらく会うことはないだろうという(会ったら会ったで殺し屋と刑事なのだからかなりまずいことになるのだが)けっして明るい話ではないですが、最後に、金髪女からバースディコールがあったのが、主人公の救いになっているように思いました。 ただ、個人的には、トニー・レオン(梁朝偉)(こちらもまだ当時日本ではそれほど有名ではなく、この作品によって知名度と人気が出た)が主演の第2話の方が、40分の予定が60分に延びた分(?)ストーリー的には作

ただ、個人的には、トニー・レオン(梁朝偉)(こちらもまだ当時日本ではそれほど有名ではなく、この作品によって知名度と人気が出た)が主演の第2話の方が、40分の予定が60分に延びた分(?)ストーリー的には作 り込まれていたように思います。中国出身の香港の歌手フェイ・ウォン(王菲)演じるファーストフード店の娘も良くて、やっていることは押しかけ女房風で、今の基準で言えばストーカー行為なのですが、むしろ一途さが健気で可愛らしく思われる不思議な魅力があります。彼女はこの作品の演技でストックホルム国際映画祭・最優秀主演女優賞を受賞しています。個人的にはフランス映画の「

り込まれていたように思います。中国出身の香港の歌手フェイ・ウォン(王菲)演じるファーストフード店の娘も良くて、やっていることは押しかけ女房風で、今の基準で言えばストーカー行為なのですが、むしろ一途さが健気で可愛らしく思われる不思議な魅力があります。彼女はこの作品の演技でストックホルム国際映画祭・最優秀主演女優賞を受賞しています。個人的にはフランス映画の「 トニー・レオン演じる663号が、自分の部屋が少しずつ様変わりしているのを、恋人と別れたショックによる幻覚のせいだと

トニー・レオン演じる663号が、自分の部屋が少しずつ様変わりしているのを、恋人と別れたショックによる幻覚のせいだと 勝手に思い込んで(?)変に納得してしまったりしているなど、男の鈍感さがユーモラスに描かれていました(元々石鹸や濡れタオルに感情移入して話しかける癖がある変わった男なのだが)。ラストで、フェイが663号の元恋人の職業であったCAになっていて、663号がかつてフェイが働いていた店の店主になっているといった作りなど、ある種ファンタジー乃至寓話的な作りになっているように思いましたが、個人的にはそこに嵌りました(「恋する惑星」という邦題も悪くない)。フェイの好みの曲ママス&パパスの「夢のカリフォルニア」など、音楽の使われ方が映画にしっくりマッチしたものになっていて、フェイ・ウォン自身が歌うエンディング曲「夢中人」も良かったです(フェイ・ウォンは、「広東語のアルバム累計売り上げ」世界一としてギネスブックで認定されている)。

勝手に思い込んで(?)変に納得してしまったりしているなど、男の鈍感さがユーモラスに描かれていました(元々石鹸や濡れタオルに感情移入して話しかける癖がある変わった男なのだが)。ラストで、フェイが663号の元恋人の職業であったCAになっていて、663号がかつてフェイが働いていた店の店主になっているといった作りなど、ある種ファンタジー乃至寓話的な作りになっているように思いましたが、個人的にはそこに嵌りました(「恋する惑星」という邦題も悪くない)。フェイの好みの曲ママス&パパスの「夢のカリフォルニア」など、音楽の使われ方が映画にしっくりマッチしたものになっていて、フェイ・ウォン自身が歌うエンディング曲「夢中人」も良かったです(フェイ・ウォンは、「広東語のアルバム累計売り上げ」世界一としてギネスブックで認定されている)。

「恋する惑星」●原題:重慶森林/CHUNGKING EXPRESS●制作年:1994年●制作国:香港●監督・脚本:ウォン・カーウァイ(王家衛)●製作:ジェフ・ラウ(劉鎭偉)●撮影:(第1話)アンドリュー・ラウ(劉偉強)/(第2話)クリストファー・ドイル/●音楽:フランキー・チェン(陳動奇)/ロエル・A・ガルシア/マイケル・ガラッソ●時間:110分●出演:トニー・レオン(梁朝偉)/フェイ・ウォン(王菲)/金城武/ブリジット・リン(林青霞)/チャウ・カーリン(周嘉玲)/バレリー・チョウ●日本公開:1995/07●配給:アスミック・エース(評価:★★★★☆)

「恋する惑星」●原題:重慶森林/CHUNGKING EXPRESS●制作年:1994年●制作国:香港●監督・脚本:ウォン・カーウァイ(王家衛)●製作:ジェフ・ラウ(劉鎭偉)●撮影:(第1話)アンドリュー・ラウ(劉偉強)/(第2話)クリストファー・ドイル/●音楽:フランキー・チェン(陳動奇)/ロエル・A・ガルシア/マイケル・ガラッソ●時間:110分●出演:トニー・レオン(梁朝偉)/フェイ・ウォン(王菲)/金城武/ブリジット・リン(林青霞)/チャウ・カーリン(周嘉玲)/バレリー・チョウ●日本公開:1995/07●配給:アスミック・エース(評価:★★★★☆)

呼び寄せる。ある日の3人での夕食の席に突然、19年前に亡くなったブンミの妻・フエイ(ナッタカーン・アパイウォン)の幽霊が現れる。彼女はブンミの病気が心配でやってきたという。彼らは

呼び寄せる。ある日の3人での夕食の席に突然、19年前に亡くなったブンミの妻・フエイ(ナッタカーン・アパイウォン)の幽霊が現れる。彼女はブンミの病気が心配でやってきたという。彼らは 最初こそ驚くものの、懐かしさから語り合う。暫くすると、今度は長年行方不明になっていたブンミの息子・ブンソンが姿を変えて現れる。息子は、森で猿の精霊に出会い、猿の精霊たちの仲間になっていた。愛する者たちを取り戻したブンミは、いよいよ最期の時が来たと悟り、皆で森の中に入っていく。彼は、洞窟の闇の中で、自分の前世を思い出す―。

最初こそ驚くものの、懐かしさから語り合う。暫くすると、今度は長年行方不明になっていたブンミの息子・ブンソンが姿を変えて現れる。息子は、森で猿の精霊に出会い、猿の精霊たちの仲間になっていた。愛する者たちを取り戻したブンミは、いよいよ最期の時が来たと悟り、皆で森の中に入っていく。彼は、洞窟の闇の中で、自分の前世を思い出す―。 アピチャッポン・ウィーラセタクン(アピチャッポンが「名」で、ウィーラセタクンが「姓」、アピチャートポン・ウィーラセータクンの表記も。Apichatpong Weerasethakul、1970- )の2010年監督作で、

アピチャッポン・ウィーラセタクン(アピチャッポンが「名」で、ウィーラセタクンが「姓」、アピチャートポン・ウィーラセータクンの表記も。Apichatpong Weerasethakul、1970- )の2010年監督作で、 映画祭「

映画祭「 ファンタジー映画と言うか、他の作品に無い独特の雰囲気を醸しており、例えば―ある王女の手が若い兵士に触れ、王女が顔を水面に映すと、たちまち美しく若返って、王女と兵士は抱き合いうが、滝の近くの水中に大ナマズがいて、王女はナマズと共に泳ぎ(ナマズと交接したように見える)、やがてナマズに変身し、二匹のナマズは戯れるように泳ぐ―という不思議な挿話があります。この王女はブンミの前世の姿なのでしょうか。一方、ブンミの来世を表していると思われる場面では、、独裁者の支配する世界になっていて、そこにまたしても猿の精霊が現われ(出て来るたびに着ぐるみっぽくなってくる)、これはブンミが猿の妖精になっているということなのでしょうか。

ファンタジー映画と言うか、他の作品に無い独特の雰囲気を醸しており、例えば―ある王女の手が若い兵士に触れ、王女が顔を水面に映すと、たちまち美しく若返って、王女と兵士は抱き合いうが、滝の近くの水中に大ナマズがいて、王女はナマズと共に泳ぎ(ナマズと交接したように見える)、やがてナマズに変身し、二匹のナマズは戯れるように泳ぐ―という不思議な挿話があります。この王女はブンミの前世の姿なのでしょうか。一方、ブンミの来世を表していると思われる場面では、、独裁者の支配する世界になっていて、そこにまたしても猿の精霊が現われ(出て来るたびに着ぐるみっぽくなってくる)、これはブンミが猿の妖精になっているということなのでしょうか。 ブンミが亡くなった後行われた葬式も、不思議な雰囲気でしたが、タイの地元の人が見れば、自分たちの土地の風俗を描いたに過ぎないのかもしれません。ただ、その後も不思議な話は続き、ラストで、僧になったトンが寺を抜け出してジェンとその娘の泊まるホテルにやってきますが、2人が食事に出掛ける際に、依然として娘と一緒にテレビを見続けているもう一組のジェンとトンがいて、2人はちょっと驚きますが、そのまま外出してしまいます。映画は、この"幽体分離"の場面(状況)のままで終わります。

ブンミが亡くなった後行われた葬式も、不思議な雰囲気でしたが、タイの地元の人が見れば、自分たちの土地の風俗を描いたに過ぎないのかもしれません。ただ、その後も不思議な話は続き、ラストで、僧になったトンが寺を抜け出してジェンとその娘の泊まるホテルにやってきますが、2人が食事に出掛ける際に、依然として娘と一緒にテレビを見続けているもう一組のジェンとトンがいて、2人はちょっと驚きますが、そのまま外出してしまいます。映画は、この"幽体分離"の場面(状況)のままで終わります。 全体として、輪廻転生というのがモチーフになっていて、それがまた、死を迎えようといるブンミの達観した態度にも繋がっていうように思いました(このブンミを演じている人、"演技"をしてる感じが全然しない)。亡くなる時に死者が「お迎え」に来て、そのことにより人は安らかに逝くことができるというのは、日本だけの話ではなかったのだなあと。こうしたモチーフが日本人には思ったよりしっくりくる一方で、「説明してよ~」という感じの所も多々あったりしましたが(村上春樹の小説みたい)、説明的になってしまうと削がれる要素というのも多いのかもしれません。

全体として、輪廻転生というのがモチーフになっていて、それがまた、死を迎えようといるブンミの達観した態度にも繋がっていうように思いました(このブンミを演じている人、"演技"をしてる感じが全然しない)。亡くなる時に死者が「お迎え」に来て、そのことにより人は安らかに逝くことができるというのは、日本だけの話ではなかったのだなあと。こうしたモチーフが日本人には思ったよりしっくりくる一方で、「説明してよ~」という感じの所も多々あったりしましたが(村上春樹の小説みたい)、説明的になってしまうと削がれる要素というのも多いのかもしれません。 ウィーラセタクン監督のインタビューなどを見ると、「理屈は捨てて、イメージや音が自分の中に流れ込むのを、自然体で受け入れてください」とのことで、やはり自ら解題したりしてはいないようです(これも村上春樹みたいで賢明かも)。技巧的には、監督が幼い頃から観てきたタイの映画のいろんな要素を盛り込んだとのことで、ファンタジー映画、怪奇映画、アドベンチャー映画などの思い出をブンミの体験や前世の記憶を描くときの参考にしたのが、この映画であるとのことです(「スター・ウォーズ」のチューバッカ風の猿の精霊は、意図的にキッチュなものにしたらしい)。

ウィーラセタクン監督のインタビューなどを見ると、「理屈は捨てて、イメージや音が自分の中に流れ込むのを、自然体で受け入れてください」とのことで、やはり自ら解題したりしてはいないようです(これも村上春樹みたいで賢明かも)。技巧的には、監督が幼い頃から観てきたタイの映画のいろんな要素を盛り込んだとのことで、ファンタジー映画、怪奇映画、アドベンチャー映画などの思い出をブンミの体験や前世の記憶を描くときの参考にしたのが、この映画であるとのことです(「スター・ウォーズ」のチューバッカ風の猿の精霊は、意図的にキッチュなものにしたらしい)。 監督はこの映画について、「先入観を持たずに、まるで外国を旅しているかのような気持ちで観てほしいですね。車窓から景色を眺めるように、鑑賞ではなく映画を"体験"していただきたいと思っています」とも述べていて、そう言えば、劇場に、おそらくタイ語も分からなければ日本語字幕も読めないであろう(チケットを買うのに苦労していた)西洋人男性3人組が観に来ていて、多分彼らは(少なくともその内1人は)この映画の鑑賞方法を事前に理解していたのだろうなあと思いました。

監督はこの映画について、「先入観を持たずに、まるで外国を旅しているかのような気持ちで観てほしいですね。車窓から景色を眺めるように、鑑賞ではなく映画を"体験"していただきたいと思っています」とも述べていて、そう言えば、劇場に、おそらくタイ語も分からなければ日本語字幕も読めないであろう(チケットを買うのに苦労していた)西洋人男性3人組が観に来ていて、多分彼らは(少なくともその内1人は)この映画の鑑賞方法を事前に理解していたのだろうなあと思いました。

「ブンミおじさんの森」●原題:UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES●制作年:2010年●制作国:タイ・イギリス・フランス・ドイツ・スペイン●監督・脚本:アピチャッポン・ウィーラセタクン(アピチャッポン・ウィーラセータクン)●製作:アピチャッポン・ウィーラセタクン/サイモン・フィールド/キース・グリフィス/シャルル・ド・モー●撮影:サヨムプー・ムックディプローム●音楽:清水宏一●時間:114分●出演:タナパット・サイサイマー/ジェーンジラー・ポンパット/サックダー・ケァウブアディー/ナッタカーン・アパイウォン●日本公開:2011/03●配給:ムヴィオラ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-02-12)(評価:★★★★)

「ブンミおじさんの森」●原題:UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES●制作年:2010年●制作国:タイ・イギリス・フランス・ドイツ・スペイン●監督・脚本:アピチャッポン・ウィーラセタクン(アピチャッポン・ウィーラセータクン)●製作:アピチャッポン・ウィーラセタクン/サイモン・フィールド/キース・グリフィス/シャルル・ド・モー●撮影:サヨムプー・ムックディプローム●音楽:清水宏一●時間:114分●出演:タナパット・サイサイマー/ジェーンジラー・ポンパット/サックダー・ケァウブアディー/ナッタカーン・アパイウォン●日本公開:2011/03●配給:ムヴィオラ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-02-12)(評価:★★★★)

新学年を迎えた。移民も多いこのクラスの生徒たちは、出身国、生い立ち、将来の夢もみんな異なる。フランソワは語尾変化もを書けない生徒たちに正しく美しいフランス語を教えようとするが、スラングに

新学年を迎えた。移民も多いこのクラスの生徒たちは、出身国、生い立ち、将来の夢もみんな異なる。フランソワは語尾変化もを書けない生徒たちに正しく美しいフランス語を教えようとするが、スラングに 慣れた生徒たちは接続法半過去など文語で金持ちの言葉だと反発する。しかし、フランソワは国語を、生きるための言葉を学ぶこと、他人とのコミュニケーションを学び、社会で生き抜く手段を身につけることだと考えている。そこで「アンネの日記」を読ませた後に、生徒たちに自己紹介文を書かせる。最初は高圧的だったフランソワも、彼らとの何気ない対話の一つ一つが授業であり、真剣勝負ということが分かり、24人の生徒に真正面から対峙し、悩んだり葛藤する―。

慣れた生徒たちは接続法半過去など文語で金持ちの言葉だと反発する。しかし、フランソワは国語を、生きるための言葉を学ぶこと、他人とのコミュニケーションを学び、社会で生き抜く手段を身につけることだと考えている。そこで「アンネの日記」を読ませた後に、生徒たちに自己紹介文を書かせる。最初は高圧的だったフランソワも、彼らとの何気ない対話の一つ一つが授業であり、真剣勝負ということが分かり、24人の生徒に真正面から対峙し、悩んだり葛藤する―。

2008年のローラン・カンテ監督作で、2008年・第61回カンヌ国際映画祭で、純粋なフランスの映画としては「悪魔の陽の下に」('87年/仏)以来21年ぶりとなるパルム・ドール受賞作となりました。審査委員長のショーン・ペンは「作品は完璧に一体化されている。演技、脚本、挑発、寛大さすべてが魔法だ」と評しています。原作は、フランソワ・ベゴドーが実体験に基づいて2006年に発表した小説『教室へ』(早川書房)であり、そのフランソワ・ベゴドー自身が脚本及び主演を務めています(フランソワ・ベゴドーの本職はあくまで作家であり、映画出演はこの作品のみ)。

2008年のローラン・カンテ監督作で、2008年・第61回カンヌ国際映画祭で、純粋なフランスの映画としては「悪魔の陽の下に」('87年/仏)以来21年ぶりとなるパルム・ドール受賞作となりました。審査委員長のショーン・ペンは「作品は完璧に一体化されている。演技、脚本、挑発、寛大さすべてが魔法だ」と評しています。原作は、フランソワ・ベゴドーが実体験に基づいて2006年に発表した小説『教室へ』(早川書房)であり、そのフランソワ・ベゴドー自身が脚本及び主演を務めています(フランソワ・ベゴドーの本職はあくまで作家であり、映画出演はこの作品のみ)。

勿論、この作品は、日本における中学校等の"学級崩壊"問題と対比させて観ることも可能で、そこから色々な示唆も得られるかもしれません。しかし、一方で、フランス特有の移民社会の問題とそこから派生する生活や教育の格差の問題を分かりやすく反映させたものでもあります(しかしながらその解決は大変難しい)。一説には、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した背後には、「排除」の問題がフランスで重要な問題になっていたという事情があったと言われています。映画の中でスレイマンという少年が行きがかりから先生に暴言を吐いたことにより、退学処分になるという結果を招きますが、彼が退学になることで学校側は規律を保つことになり、退学になった彼は新たな転校先で受け入れられる―或いはフランソワ先生が危惧するように彼の父親(映画には姿を見せない)によってアフリカの故国に送り還される―ということでいいのだろうか、という問題提起がなされているように思いました。ラストもいわばアンチクライマックスで、"感動作"と言うより"考えさせられる映画"です。

勿論、この作品は、日本における中学校等の"学級崩壊"問題と対比させて観ることも可能で、そこから色々な示唆も得られるかもしれません。しかし、一方で、フランス特有の移民社会の問題とそこから派生する生活や教育の格差の問題を分かりやすく反映させたものでもあります(しかしながらその解決は大変難しい)。一説には、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した背後には、「排除」の問題がフランスで重要な問題になっていたという事情があったと言われています。映画の中でスレイマンという少年が行きがかりから先生に暴言を吐いたことにより、退学処分になるという結果を招きますが、彼が退学になることで学校側は規律を保つことになり、退学になった彼は新たな転校先で受け入れられる―或いはフランソワ先生が危惧するように彼の父親(映画には姿を見せない)によってアフリカの故国に送り還される―ということでいいのだろうか、という問題提起がなされているように思いました。ラストもいわばアンチクライマックスで、"感動作"と言うより"考えさせられる映画"です。

【4月26日 AFP】カンヌ映画祭(Cannes Film Festival)の最高賞受賞経験もあるフランス人映画監督ローラン・カンテ(Laurent Cantet)氏が25日、死去した。63歳だった。

【4月26日 AFP】カンヌ映画祭(Cannes Film Festival)の最高賞受賞経験もあるフランス人映画監督ローラン・カンテ(Laurent Cantet)氏が25日、死去した。63歳だった。

20歳のブリュノ(ジェレミー・レニエ)と18歳のソニア(デボラ・フランソワ)のカップルは、生活保護給付金と、ブリュノ

20歳のブリュノ(ジェレミー・レニエ)と18歳のソニア(デボラ・フランソワ)のカップルは、生活保護給付金と、ブリュノ が14歳の少年スティーヴ(ジェレミー・スガール)らと盗みを働きながら得た金で食いつなぐ、その日暮らしの生活を送っていた。二人に赤ん坊が出来たとき、ソニアはブリュノに真面目に働くようにと紹介

が14歳の少年スティーヴ(ジェレミー・スガール)らと盗みを働きながら得た金で食いつなぐ、その日暮らしの生活を送っていた。二人に赤ん坊が出来たとき、ソニアはブリュノに真面目に働くようにと紹介 された仕事を教えるも、相変わらずブリュノに定職に就く気はなく、職業斡旋所に並ぶ列から離れた彼は、赤ん坊と二人っきりになった隙に、闇取引業者に赤ん坊を養子として売ってしまい、それを聞いたソニアは卒倒し病院に運ばれる。ブリュノは闇取引業者から赤ん坊を取り返したものの、意識を戻したソニアは警察に事の次第を話していた。怒りの収まらないソニアに家を追い出されたブリュノは、再び手下の少年スティーヴを使って、スクーターによるひったくり強盗を働くが、私服刑事に追われることに―。

された仕事を教えるも、相変わらずブリュノに定職に就く気はなく、職業斡旋所に並ぶ列から離れた彼は、赤ん坊と二人っきりになった隙に、闇取引業者に赤ん坊を養子として売ってしまい、それを聞いたソニアは卒倒し病院に運ばれる。ブリュノは闇取引業者から赤ん坊を取り返したものの、意識を戻したソニアは警察に事の次第を話していた。怒りの収まらないソニアに家を追い出されたブリュノは、再び手下の少年スティーヴを使って、スクーターによるひったくり強盗を働くが、私服刑事に追われることに―。 2005年公開のジャン=ピエール&ダルリュック・ダルデンヌの兄弟の監督によるベルギー・フランス映画で、

2005年公開のジャン=ピエール&ダルリュック・ダルデンヌの兄弟の監督によるベルギー・フランス映画で、

子どもがが生まれたことによって、母性に目覚め、いち早く今までの生活から抜け出そうと考えるようになったソニアと、何とその子どもを他人に売ってしまい、一時的に大金を得て喜んでいるブリュノ―という2人が対比的に描かれていて、「その子供」とは、2人の間に生まれた赤ん坊("子ども")を指すというよりも、むしろ、貧困と無知ゆえに、常人ならば備えているはずの倫理道徳観を持たないブリュノ("子供")を指していることが窺えます。どうしてソニアがもっと早くにブリュノに見切りをつけないのかなと思ってしまいますが、"子ども"が生まれるまではソニア自身も"子供"であったということなのでしょう。

子どもがが生まれたことによって、母性に目覚め、いち早く今までの生活から抜け出そうと考えるようになったソニアと、何とその子どもを他人に売ってしまい、一時的に大金を得て喜んでいるブリュノ―という2人が対比的に描かれていて、「その子供」とは、2人の間に生まれた赤ん坊("子ども")を指すというよりも、むしろ、貧困と無知ゆえに、常人ならば備えているはずの倫理道徳観を持たないブリュノ("子供")を指していることが窺えます。どうしてソニアがもっと早くにブリュノに見切りをつけないのかなと思ってしまいますが、"子ども"が生まれるまではソニア自身も"子供"であったということなのでしょう。 最後にブリュノは、共に私服刑事に追われ、冷たい川に逃れたために低体温症となった末警察に捕まったスティーヴを救うために、自分が首謀者だと警察に自首するという初めてまともな行動をし、更に、刑務所を訪れて再びブリュノの気持ちに寄り添うソニアと共に涙を流します。それが、この作品の救いとなっていますが、この2人が本当にこれから一緒にやっていけるのか、また一緒にやっていくことがソニアにとっていいことなのか、それは誰にも分からない―といった終わり方になっているところが、ヨーロッパ映画らしいと言うか、この監督らしいと言えます(少なくともハリウッド映画的ではない)。

最後にブリュノは、共に私服刑事に追われ、冷たい川に逃れたために低体温症となった末警察に捕まったスティーヴを救うために、自分が首謀者だと警察に自首するという初めてまともな行動をし、更に、刑務所を訪れて再びブリュノの気持ちに寄り添うソニアと共に涙を流します。それが、この作品の救いとなっていますが、この2人が本当にこれから一緒にやっていけるのか、また一緒にやっていくことがソニアにとっていいことなのか、それは誰にも分からない―といった終わり方になっているところが、ヨーロッパ映画らしいと言うか、この監督らしいと言えます(少なくともハリウッド映画的ではない)。

但し、観る人によっては、ストレートに感動作ととる人、一歩引いて"お涙頂戴"ではないかとる人もいれば、ラストがはっきりしない(二人がこの先どうなるか分からない)のを不満に思う人もいるかもしれません。この加減が難しいところですが、個人的には、先に述べた通り、ドメンタリー・タッチを最後まで貫き通しているように思われ、そのことによって成功している作品だと思います。

但し、観る人によっては、ストレートに感動作ととる人、一歩引いて"お涙頂戴"ではないかとる人もいれば、ラストがはっきりしない(二人がこの先どうなるか分からない)のを不満に思う人もいるかもしれません。この加減が難しいところですが、個人的には、先に述べた通り、ドメンタリー・タッチを最後まで貫き通しているように思われ、そのことによって成功している作品だと思います。 「ある子供」●原題:L'ENFANT●制作年:2005年●制作国:ベルギー・フランス●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●製作:ジャン=ピエール&リュック・ダルデン/デニス・フレイド●撮影:アラン・マルコァンツ●時間:95分●出演:ジェレミー・レニエ/デボラ・フランソワ/ジェレミー・スガール/ファブリツィオ・ロンジョーネ/オリヴィエ・グルメ/ステファーヌ・ビソ/ミレーユ・バイ●日本公開:2005/12●配給:ビターズ・エンド(評価:★★★★)

「ある子供」●原題:L'ENFANT●制作年:2005年●制作国:ベルギー・フランス●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●製作:ジャン=ピエール&リュック・ダルデン/デニス・フレイド●撮影:アラン・マルコァンツ●時間:95分●出演:ジェレミー・レニエ/デボラ・フランソワ/ジェレミー・スガール/ファブリツィオ・ロンジョーネ/オリヴィエ・グルメ/ステファーヌ・ビソ/ミレーユ・バイ●日本公開:2005/12●配給:ビターズ・エンド(評価:★★★★)

1958年。オックスフォードのダーリントン・ホールは、前の持ち主のダーリントン卿(ジェームズ・フォックス)が亡くなり、アメリカ人の富豪ルイス(クリストファー・リーヴ)の手に渡っていた。かつては政府要人や外交使節で賑わった屋敷は使用人も殆ど去り、老執事スティーヴンス(アンソニー・ホプキンス)の手に余った。そんな折、以前屋敷で働いていたベン夫人(エマ・トンプソン)から手紙をもらったスティーヴンスは彼女の元を訪ねることにする。離婚

1958年。オックスフォードのダーリントン・ホールは、前の持ち主のダーリントン卿(ジェームズ・フォックス)が亡くなり、アメリカ人の富豪ルイス(クリストファー・リーヴ)の手に渡っていた。かつては政府要人や外交使節で賑わった屋敷は使用人も殆ど去り、老執事スティーヴンス(アンソニー・ホプキンス)の手に余った。そんな折、以前屋敷で働いていたベン夫人(エマ・トンプソン)から手紙をもらったスティーヴンスは彼女の元を訪ねることにする。離婚 をほのめかす手紙に、有能なスタッフを迎えることができるかもと期待し、それ以上にある思いを募らせる彼は、過去を回想する。1920年代、スティーヴンスは勝気なミス・ケントン(後のベン夫人)をホールの女中頭として、彼の父親でベテランのウィリ

をほのめかす手紙に、有能なスタッフを迎えることができるかもと期待し、それ以上にある思いを募らせる彼は、過去を回想する。1920年代、スティーヴンスは勝気なミス・ケントン(後のベン夫人)をホールの女中頭として、彼の父親でベテランのウィリ アム(ピーター・ヴォーン)を執事として雇う。スティーヴンスは彼女に父には学ぶべき点が多いと言うが、老齢のウィリアムはミスを重ねる。ダーリントン卿は、第二次大戦後

アム(ピーター・ヴォーン)を執事として雇う。スティーヴンスは彼女に父には学ぶべき点が多いと言うが、老齢のウィリアムはミスを重ねる。ダーリントン卿は、第二次大戦後 のドイツ復興の援助に注力し、非公式の国際会議をホールで行う準備をする。会議で卿がドイツ支持のスピーチを続けている中、病に倒れたウィリアムは死ぬ。'36年、卿は反ユダヤ主義に傾き、ユダヤ人の女中2名を解雇する。当惑しながらも主人への忠誠心から従うスティーヴンスに対し、ケントンは卿に激しく抗議した。2年後、ユダヤ人を解雇したことを後悔した卿は、彼女たちを捜すようスティーヴンスに頼み、彼は喜び勇んでこのことをケントンに告げる。彼女は彼が心を傷めていたことを初めて

のドイツ復興の援助に注力し、非公式の国際会議をホールで行う準備をする。会議で卿がドイツ支持のスピーチを続けている中、病に倒れたウィリアムは死ぬ。'36年、卿は反ユダヤ主義に傾き、ユダヤ人の女中2名を解雇する。当惑しながらも主人への忠誠心から従うスティーヴンスに対し、ケントンは卿に激しく抗議した。2年後、ユダヤ人を解雇したことを後悔した卿は、彼女たちを捜すようスティーヴンスに頼み、彼は喜び勇んでこのことをケントンに告げる。彼女は彼が心を傷めていたことを初めて 知り、彼に親しみを感じる。ケントンはスティーヴンスへの思いを密かに募らせるが、彼は気づく素振りさえ見せず、あくまで執事として接していた。そんな折、屋敷で働くベン(ティム・ピゴット・スミス)からプロポーズされた彼女は心を乱す。最後の期待をかけ、スティーヴンスに結婚を決めたことを明かすが、彼は儀礼的に祝福を述べるだけだった。それから20年ぶりに再会した2人。孫が生まれるため仕事は手伝えないと言うベン夫人の手を固く握りしめたスティーヴンスは、彼女を見送ると、再びホールへ戻る―。

知り、彼に親しみを感じる。ケントンはスティーヴンスへの思いを密かに募らせるが、彼は気づく素振りさえ見せず、あくまで執事として接していた。そんな折、屋敷で働くベン(ティム・ピゴット・スミス)からプロポーズされた彼女は心を乱す。最後の期待をかけ、スティーヴンスに結婚を決めたことを明かすが、彼は儀礼的に祝福を述べるだけだった。それから20年ぶりに再会した2人。孫が生まれるため仕事は手伝えないと言うベン夫人の手を固く握りしめたスティーヴンスは、彼女を見送ると、再びホールへ戻る―。 「

「 ストーリー的にはほぼ原作通りに作られていますが(脚本には、ノンクレジットだが、2005年に

ストーリー的にはほぼ原作通りに作られていますが(脚本には、ノンクレジットだが、2005年に が旅する中で、旅先の田舎の人でもダーリントン卿=ナチのシンパという印象を抱いていたりする描き方になっているが、原作ではスティーヴンスの予想に反してダーリントン卿の名は田舎では殆ど知られてはいなかったということになっている)。そして、この会議で宥和論に傾く会議の流れに一人異議を唱える内容のスピーチをするアメリカの下院議員スミス氏(原作ではルイース氏)が、映画ではクリストファー・リーヴ(1952-2004)演じる、現在のダーリントン・ホールの所有者、つまりスティーヴンスの今の主人と同一人物あるということになっています(原作ではファラディ氏という、同じアメリカ人ではあるがルイース氏とは別人物)。

が旅する中で、旅先の田舎の人でもダーリントン卿=ナチのシンパという印象を抱いていたりする描き方になっているが、原作ではスティーヴンスの予想に反してダーリントン卿の名は田舎では殆ど知られてはいなかったということになっている)。そして、この会議で宥和論に傾く会議の流れに一人異議を唱える内容のスピーチをするアメリカの下院議員スミス氏(原作ではルイース氏)が、映画ではクリストファー・リーヴ(1952-2004)演じる、現在のダーリントン・ホールの所有者、つまりスティーヴンスの今の主人と同一人物あるということになっています(原作ではファラディ氏という、同じアメリカ人ではあるがルイース氏とは別人物)。 小説が全編、主人公の執事スティーヴンスの語り(旅行中の回想日記)で展開していくのに対し、映画では彼の内面の声はなく、アンソニー・ホプキンスがすべてそれを演技で表しています。そのためか、エマ・トンプソン演じるミス・ケントンと視線が絡み合ったりする場面が多く、スティーヴンスが延々と「品格」とは何かを語っている原作に比べると、映画は、二人の間での感情のぶつかり合いがより前面に出たものになっています。

小説が全編、主人公の執事スティーヴンスの語り(旅行中の回想日記)で展開していくのに対し、映画では彼の内面の声はなく、アンソニー・ホプキンスがすべてそれを演技で表しています。そのためか、エマ・トンプソン演じるミス・ケントンと視線が絡み合ったりする場面が多く、スティーヴンスが延々と「品格」とは何かを語っている原作に比べると、映画は、二人の間での感情のぶつかり合いがより前面に出たものになっています。 そして終盤、今はベン夫人となっているミス・ケントンが、(当初はその気があったかもしれないが)事情が変わって再びダーリントン・ホールに戻ってスティーヴンスと仕事をすることはできないとなったとき、スティーヴンスは呆然とし、彼女と共に新たな人生の夕暮れを迎えるという望みが絶たれたことによって、取り返しのつかない、過ぎ去りし人生の悔いを実感します。原作では、肝心のミス・ケントンと再会した日(旅行5日目)の日記は無く(ショックで日記が書けなかった?)、6日目、スティーヴンスは帰路ウェイマス(Weymouth)に寄り道して、波止場で出会った見知らぬ老人から「夕日が一日で一番いい時間だ」と聞かされ、スティーヴンスは涙

そして終盤、今はベン夫人となっているミス・ケントンが、(当初はその気があったかもしれないが)事情が変わって再びダーリントン・ホールに戻ってスティーヴンスと仕事をすることはできないとなったとき、スティーヴンスは呆然とし、彼女と共に新たな人生の夕暮れを迎えるという望みが絶たれたことによって、取り返しのつかない、過ぎ去りし人生の悔いを実感します。原作では、肝心のミス・ケントンと再会した日(旅行5日目)の日記は無く(ショックで日記が書けなかった?)、6日目、スティーヴンスは帰路ウェイマス(Weymouth)に寄り道して、波止場で出会った見知らぬ老人から「夕日が一日で一番いい時間だ」と聞かされ、スティーヴンスは涙 を流しますが、映画ではミス・ケントンがリトル・コンプトン(Little Compton)のバス停でスティーヴンスにこの言葉を言って、人々が夕方を楽しみに待つとして、あなたは何を楽しみに待つのかと聞き、スティーヴンスは「お屋敷に戻り、人手不足の解消策を感がることかな」と答えます。ラストで屋敷の中に迷い込んだ鳥をスティーヴンスが追い立て、鳥が窓から外に逃れた時、それを屋敷の窓の内側から見上げる(屋敷から出ることのない)スティーヴンス―という対比的構図も、鳥の闖入自体が映画のオリジナルです。

を流しますが、映画ではミス・ケントンがリトル・コンプトン(Little Compton)のバス停でスティーヴンスにこの言葉を言って、人々が夕方を楽しみに待つとして、あなたは何を楽しみに待つのかと聞き、スティーヴンスは「お屋敷に戻り、人手不足の解消策を感がることかな」と答えます。ラストで屋敷の中に迷い込んだ鳥をスティーヴンスが追い立て、鳥が窓から外に逃れた時、それを屋敷の窓の内側から見上げる(屋敷から出ることのない)スティーヴンス―という対比的構図も、鳥の闖入自体が映画のオリジナルです。

原作本は、あのAmazonのCEO ジェフ・ペゾス氏が推薦しています(『

原作本は、あのAmazonのCEO ジェフ・ペゾス氏が推薦しています(『

自分自身も、非常に抑えたトーンの(それだけに切なさが増す)叶わなかった恋の物語であると感じられたのと同時に、「時間は巻き戻せない」「後悔先に立たず」といった箴言を想起させられましたが、原作者のカズオ・イシグロ氏は、この映画を結構気に入っているとしながらも、原作と映画は「異なる芸術作品」だとしています。

自分自身も、非常に抑えたトーンの(それだけに切なさが増す)叶わなかった恋の物語であると感じられたのと同時に、「時間は巻き戻せない」「後悔先に立たず」といった箴言を想起させられましたが、原作者のカズオ・イシグロ氏は、この映画を結構気に入っているとしながらも、原作と映画は「異なる芸術作品」だとしています。

「日の名残り」●原題:THE REMAINS OF THE DAY●制作年:1993年●制作国:イギリス●監督:ジェームズ・アイヴォリー●製作:リンゼイ・ドーラン●脚本:ルース・プラワー・ジャブバーラ/ハロルド・ピンター(ノンクレジット)●撮影:トニー・ピアース=ロバーツ●音楽:リチャード・ロビンス

「日の名残り」●原題:THE REMAINS OF THE DAY●制作年:1993年●制作国:イギリス●監督:ジェームズ・アイヴォリー●製作:リンゼイ・ドーラン●脚本:ルース・プラワー・ジャブバーラ/ハロルド・ピンター(ノンクレジット)●撮影:トニー・ピアース=ロバーツ●音楽:リチャード・ロビンス ●原作:カズオ・イシグロ●時間:134分●出演:アンソニー・ホプキンス/エマ・トンプソン/ジェームズ・フォックス/クリストファー・リーヴ/ピーター・ヴォーン/ヒュー・グラント/パトリック・ゴッドフリー/マイケル・ロンズデール●日本公開:1994/03●配給:コロンビア・ピクチャーズ(評価:★★★★)

●原作:カズオ・イシグロ●時間:134分●出演:アンソニー・ホプキンス/エマ・トンプソン/ジェームズ・フォックス/クリストファー・リーヴ/ピーター・ヴォーン/ヒュー・グラント/パトリック・ゴッドフリー/マイケル・ロンズデール●日本公開:1994/03●配給:コロンビア・ピクチャーズ(評価:★★★★)

貴族のダッシュウッド氏(トム・ウィルキンソン)が亡くなった後、ダッシュウッド夫人と3人の娘、エリノア(エマ・トンプソン)、マリアンヌ(ケイト・ウィンスレット)、マーガレットは、年500ポンドの遺産しか残されなかったことに愕然とする。ダッシュウッド氏は妻と娘たちの身を案じ、死ぬ間際に彼女たちを頼むと先妻との間の息子ジョン(ジェームズ・フリート)に頼んでいたにもかかわらず、ジョンの妻ファニー(ハリエット・ウォルター)がそれを阻止してしまったのだった。ジョンとファニーは母娘が住んでいたノーランド・パーク邸に乗り込み、彼女たちを邪険に扱うようになる。エリノアは、屋敷を訪れたファニーの弟エドワード(ヒュー・グラント)と互いに好感を抱く。ダッシュウッド母娘はミドルトン卿(ロバート・ハーディ)の厚意でバートン・コテージへ移り住む。マリアンヌは年の離れたブランドン大佐(アラン・リックマン)から愛情を寄せられるが、彼女は青年貴族ウィロビー(グレッグ・ワイズ)と恋仲になってしまう。しかし、ウィロビーは理由も告げずにロンドンへ去り、マリアンヌは悲しみに沈む。一方、エリノアはエドワードの秘密の婚約者ルーシー(イモジェン・スタッブス)の存在に大きな衝撃を受ける。ジェニングス夫人(エリザベス・スプリッグス)の招待で、失意のエリノアとマリアンヌ姉妹、そしてルーシーはロンドンを訪れるが、そこでは思いがけない事態が待っていた―。

貴族のダッシュウッド氏(トム・ウィルキンソン)が亡くなった後、ダッシュウッド夫人と3人の娘、エリノア(エマ・トンプソン)、マリアンヌ(ケイト・ウィンスレット)、マーガレットは、年500ポンドの遺産しか残されなかったことに愕然とする。ダッシュウッド氏は妻と娘たちの身を案じ、死ぬ間際に彼女たちを頼むと先妻との間の息子ジョン(ジェームズ・フリート)に頼んでいたにもかかわらず、ジョンの妻ファニー(ハリエット・ウォルター)がそれを阻止してしまったのだった。ジョンとファニーは母娘が住んでいたノーランド・パーク邸に乗り込み、彼女たちを邪険に扱うようになる。エリノアは、屋敷を訪れたファニーの弟エドワード(ヒュー・グラント)と互いに好感を抱く。ダッシュウッド母娘はミドルトン卿(ロバート・ハーディ)の厚意でバートン・コテージへ移り住む。マリアンヌは年の離れたブランドン大佐(アラン・リックマン)から愛情を寄せられるが、彼女は青年貴族ウィロビー(グレッグ・ワイズ)と恋仲になってしまう。しかし、ウィロビーは理由も告げずにロンドンへ去り、マリアンヌは悲しみに沈む。一方、エリノアはエドワードの秘密の婚約者ルーシー(イモジェン・スタッブス)の存在に大きな衝撃を受ける。ジェニングス夫人(エリザベス・スプリッグス)の招待で、失意のエリノアとマリアンヌ姉妹、そしてルーシーはロンドンを訪れるが、そこでは思いがけない事態が待っていた―。 1995年製作のアン・リー(李安)監督による米・英合作映画で、アン・リー監督にとっては、本格的にハリウッド進出を果たした第1作。ジェーン・オースティンの『分別と多感』が原作であり、原題は原作と同じです(Sense and Sensibility)。1996年・第46回ベルリン国際映画祭で、アン・リー監督としては「ウェディング・バンケット」('93年/台湾・米)に次ぐ2度目の「金熊賞」を獲得したほか(複数回の金熊賞受賞は2017年現在アン・リー監督のみ)、主演のエマ・トンプソンが脚本を担当しており、第68回アカデミー賞にて脚色賞を受賞しています。

1995年製作のアン・リー(李安)監督による米・英合作映画で、アン・リー監督にとっては、本格的にハリウッド進出を果たした第1作。ジェーン・オースティンの『分別と多感』が原作であり、原題は原作と同じです(Sense and Sensibility)。1996年・第46回ベルリン国際映画祭で、アン・リー監督としては「ウェディング・バンケット」('93年/台湾・米)に次ぐ2度目の「金熊賞」を獲得したほか(複数回の金熊賞受賞は2017年現在アン・リー監督のみ)、主演のエマ・トンプソンが脚本を担当しており、第68回アカデミー賞にて脚色賞を受賞しています。 ジェーン・オースティン作品では『高慢と偏見』が2005年にジョー・ライト監督によるイギリス映画としてキーラ・ナイトレイ主演で映画化されていますが(「プライドと偏見」)、文学全集などによく収められているのは『高慢と偏見』の方だけれども(或いは『エマ』か)、この「いつか晴れた日に」の原作『分別と多感』もなかなか面白いのではないでしょうか(個人的には未読だが、2009年に英国ガーディアン紙が発表した「英ガーディアン紙が選ぶ必読小説1000冊」に『高慢と偏見』と共に入っている)。『高慢と偏見』の最初の映画化作品は、ローレンス・オリヴィエ主演の「高慢と偏見」('40年/米)で、当時ハリウッドで流行したスクリューボール・コメディの影響を受けた作りになっているそうですが、ジェーン・オースティンの小説に登場する姉妹(『高慢と偏見』の場合は5人姉妹)は、いい男が現われる度にどんどん恋に

ジェーン・オースティン作品では『高慢と偏見』が2005年にジョー・ライト監督によるイギリス映画としてキーラ・ナイトレイ主演で映画化されていますが(「プライドと偏見」)、文学全集などによく収められているのは『高慢と偏見』の方だけれども(或いは『エマ』か)、この「いつか晴れた日に」の原作『分別と多感』もなかなか面白いのではないでしょうか(個人的には未読だが、2009年に英国ガーディアン紙が発表した「英ガーディアン紙が選ぶ必読小説1000冊」に『高慢と偏見』と共に入っている)。『高慢と偏見』の最初の映画化作品は、ローレンス・オリヴィエ主演の「高慢と偏見」('40年/米)で、当時ハリウッドで流行したスクリューボール・コメディの影響を受けた作りになっているそうですが、ジェーン・オースティンの小説に登場する姉妹(『高慢と偏見』の場合は5人姉妹)は、いい男が現われる度にどんどん恋に 陥っていくので、何となく分かる気がします。

陥っていくので、何となく分かる気がします。 長女エリノア役のエマ・トンプソンはイングランド出身で、ジェームズ・アイヴォリー監督の「ハワーズ・エンド」('92年/英・日)でアカデミー主演女優賞を受賞済み、同じく

長女エリノア役のエマ・トンプソンはイングランド出身で、ジェームズ・アイヴォリー監督の「ハワーズ・エンド」('92年/英・日)でアカデミー主演女優賞を受賞済み、同じく ジェームズ・アイヴォリー監督の「

ジェームズ・アイヴォリー監督の「

次女マリアンヌ役のケイト・ウィンスレットもイングランド出身で、この作品の後、ジェームズ・キャメロン監督の「タイタニック」('97年/米)でレオナルド・ディカプリオと共演し、スティーブン・ダルドリー監督の「

次女マリアンヌ役のケイト・ウィンスレットもイングランド出身で、この作品の後、ジェームズ・キャメロン監督の「タイタニック」('97年/米)でレオナルド・ディカプリオと共演し、スティーブン・ダルドリー監督の「

エドワード役のヒュー・グラントは、こうした英国風映画には欠かせないイングランド出身の俳優で(個人的には ジェームズ・アイヴォリー監督の「

エドワード役のヒュー・グラントは、こうした英国風映画には欠かせないイングランド出身の俳優で(個人的には ジェームズ・アイヴォリー監督の「 ブランドン大佐役のアラン・リックマンは、この人もイングランド出身で、映画初出演だった「

ブランドン大佐役のアラン・リックマンは、この人もイングランド出身で、映画初出演だった「

年/米)の冷酷無比なテロリスト集団のリーダー・ハンス役で一気に有名になりましたが、元々は英ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー出身の舞台俳優であり、この映画を観ているとそのことが感じられます。「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役も印象的でしたが、2016年に膵臓癌により69歳で死去したのが惜しまれます。

年/米)の冷酷無比なテロリスト集団のリーダー・ハンス役で一気に有名になりましたが、元々は英ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー出身の舞台俳優であり、この映画を観ているとそのことが感じられます。「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役も印象的でしたが、2016年に膵臓癌により69歳で死去したのが惜しまれます。

脇役もいいですが、やはりこの4人の演技力が映画の完成度に寄与している部分が大きいです。ハリウッド映画ですが、グレッグ・ワイズまで含めて主要な配役の5人ともイングランド出身で、彼らの演技力を引き出したのが、台湾出身のアン・リー監督であるというのが興味深いです。

脇役もいいですが、やはりこの4人の演技力が映画の完成度に寄与している部分が大きいです。ハリウッド映画ですが、グレッグ・ワイズまで含めて主要な配役の5人ともイングランド出身で、彼らの演技力を引き出したのが、台湾出身のアン・リー監督であるというのが興味深いです。