「●中村 登 監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3288】 中村 登「古都」

「●木下 惠介 監督作品」の インデックッスへ「●有馬 稲子 出演作品」の インデックッスへ(「波の塔」「惜春鳥」)「●津川 雅彦 出演作品」の インデックッスへ(「波の塔」「惜春鳥」)「●桑野 みゆき 出演作品」の インデックッスへ(「波の塔」)「●岸田 今日子 出演作品」の インデックッスへ(「波の塔」)「●西村 晃 出演作品」の インデックッスへ(「波の塔」)「●佐藤 慶 出演作品」の インデックッスへ(「波の塔」)「●川津 祐介 出演作品」の インデックッスへ(「惜春鳥」)「●佐田 啓二 出演作品」の インデックッスへ(「惜春鳥」)「●笠 智衆 出演作品」の インデックッスへ(「惜春鳥」)「●宮口 精二 出演作品」の インデックッスへ(「惜春鳥」)「●木下忠司 音楽作品」の インデックッスへ(「惜春鳥」)「○日本映画 【制作年順】」の インデックッスへ ○あの頃映画 松竹DVDコレクション(「波の塔」)「●ま 松本 清張」の インデックッスへ

有馬稲子・津川雅彦2作。長編を上手く纏めた職人技の「波の塔」。日本初のゲイムービー(?)「惜春鳥」。

「<あの頃映画> 波の塔 [DVD]」有馬稲子/津川雅彦

「惜春鳥」有馬稲子/津川雅彦/小坂一也

某省局長の娘・田沢輪香子(桑野みゆき)は、旅行先の上諏訪で一人

某省局長の娘・田沢輪香子(桑野みゆき)は、旅行先の上諏訪で一人 の青年(津川雅彦)に知りあい、帰京して友人・佐々木和子(峯京子)と深大寺に出かけた時、美しい女性(有馬稲子)と同伴の彼に再会した。青年は小野木喬夫という東京地検の新任検事だった。連れの女性は結城頼子といい、小野木とは一昨年演舞場で知りあってから、逢瀬を重ねていた。小野木は頼子を

の青年(津川雅彦)に知りあい、帰京して友人・佐々木和子(峯京子)と深大寺に出かけた時、美しい女性(有馬稲子)と同伴の彼に再会した。青年は小野木喬夫という東京地検の新任検事だった。連れの女性は結城頼子といい、小野木とは一昨年演舞場で知りあってから、逢瀬を重ねていた。小野木は頼子を 輪香子たちに紹介しなかった。輪香子は二人の間になにか暗い秘密の影を感じた。頼子の夫・結城庸雄(南原宏治)は政治ブローカーで、夫婦間は冷く、結城は家を空けることがしばしばだった。ある日、頼子と小野木は身延線の下部温泉へ旅行する。着くと間もなく台風に襲われ、帰りの中央線は不通、二人は東海道線に出るため山道を歩き、番小屋で一夜を明かす。そこで頼子は人妻であることを告白するが、喬夫の心は変らなかった。小野木は某官庁の汚職事件の担当になる。所用で新潟へ出張して帰京する小野木を頼子は駅で迎えた。それを結城の仲間・吉岡(佐野浅夫)が目撃し、結城に告げる。結城は妻の情事を察し、下部まで調べに出掛ける。一方、汚

輪香子たちに紹介しなかった。輪香子は二人の間になにか暗い秘密の影を感じた。頼子の夫・結城庸雄(南原宏治)は政治ブローカーで、夫婦間は冷く、結城は家を空けることがしばしばだった。ある日、頼子と小野木は身延線の下部温泉へ旅行する。着くと間もなく台風に襲われ、帰りの中央線は不通、二人は東海道線に出るため山道を歩き、番小屋で一夜を明かす。そこで頼子は人妻であることを告白するが、喬夫の心は変らなかった。小野木は某官庁の汚職事件の担当になる。所用で新潟へ出張して帰京する小野木を頼子は駅で迎えた。それを結城の仲間・吉岡(佐野浅夫)が目撃し、結城に告げる。結城は妻の情事を察し、下部まで調べに出掛ける。一方、汚 職事件の捜査も着着と進んでいた。輪香子は頼子のことが気になり、家に出入りする新聞記者・辺見(石浜朗)に調査を頼む。頼子は汚職事件の中心人物・結城の妻で、自分の父(二本柳寛)も関係していると聞き呆然とする。結城は妾宅で検挙された。家宅捜査のため小野木は結城邸へ向う。そこで頼子と小野木は対面し、二人の心は驚きと悲しみで一杯になる。結城の弁護士・林(西村晃)は小野木と頼子の情事を調べ、司法界の長老を動かし事件の揉み消しにかかった。小野木は休職になった。彼は辞表を出し、頼子と二人だけの生活に入る決心をする。約束の夜、小野木は東京駅で待っていたが、その頃頼子は新宿発の列車に乗っていた―。

職事件の捜査も着着と進んでいた。輪香子は頼子のことが気になり、家に出入りする新聞記者・辺見(石浜朗)に調査を頼む。頼子は汚職事件の中心人物・結城の妻で、自分の父(二本柳寛)も関係していると聞き呆然とする。結城は妾宅で検挙された。家宅捜査のため小野木は結城邸へ向う。そこで頼子と小野木は対面し、二人の心は驚きと悲しみで一杯になる。結城の弁護士・林(西村晃)は小野木と頼子の情事を調べ、司法界の長老を動かし事件の揉み消しにかかった。小野木は休職になった。彼は辞表を出し、頼子と二人だけの生活に入る決心をする。約束の夜、小野木は東京駅で待っていたが、その頃頼子は新宿発の列車に乗っていた―。

『波の塔―長編小説 (カッパ・ノベルス (11-3))』

中村登監督の1960年10月公開作。原作は、松本清張が週刊誌「女性自身」の1959年5月29日号から1960年6月15日号にかけて連載した長編小説で、1960年6月に光文社(カッパ・ノベルス)から刊行されています。政界推理小説でありながら、若い検事と被疑者の妻の恋愛物語であり、それに被疑者の夫の嫉妬も加わり、さらにそれらを検事に恋心を抱く若い女性の視点を取り入れて描いており、「ミステリ」的要素よりも「女性小説」的要素の方が濃くなっていて、ちゃんと読者ターゲットに合わせているというのが原作の印象です。そして、映画の方ですが、原作に忠実であり、長編を上手く纏めた職人技という感じです。

中村登監督の1960年10月公開作。原作は、松本清張が週刊誌「女性自身」の1959年5月29日号から1960年6月15日号にかけて連載した長編小説で、1960年6月に光文社(カッパ・ノベルス)から刊行されています。政界推理小説でありながら、若い検事と被疑者の妻の恋愛物語であり、それに被疑者の夫の嫉妬も加わり、さらにそれらを検事に恋心を抱く若い女性の視点を取り入れて描いており、「ミステリ」的要素よりも「女性小説」的要素の方が濃くなっていて、ちゃんと読者ターゲットに合わせているというのが原作の印象です。そして、映画の方ですが、原作に忠実であり、長編を上手く纏めた職人技という感じです。

結城と離婚して自由の身になることも頼子には出来たわけですが、それは破滅に通じることも知っていて、小野木との約束を破ることが彼女の最後の愛の表現だったということでしょう。ラスト、富士の裾野、黒い樹海の中に吸いこまれるように入っていく頼子。今の若い世代から見れば、なぜこうならなければならないのかと思われるやや古風な結末ですが、そこが"昭和"なのでしょう。

結城と離婚して自由の身になることも頼子には出来たわけですが、それは破滅に通じることも知っていて、小野木との約束を破ることが彼女の最後の愛の表現だったということでしょう。ラスト、富士の裾野、黒い樹海の中に吸いこまれるように入っていく頼子。今の若い世代から見れば、なぜこうならなければならないのかと思われるやや古風な結末ですが、そこが"昭和"なのでしょう。

この松本清張の原作は、何度もテレビドラマ化されていますが、池内淳子、加賀まりこ、佐久間良子など錚々たる女優がこの頼子の役を演じています。直近では、2012年にテレビ朝日系で「松本清張没後20年特別企画 ドラマスペシャル 波の塔」として沢村一樹、羽田美智子主演で放映されましたが、それが8度目のドラマ化でした。90年代以降は単発2時間ドラマとして放映されていますが、それ以前に、60年代・70年代に連ドラとして4回ドラマ化されています。いかにも、かつての「昼メロ」枠でやりそうな感じですが、頼子役は女優がやってみたい役でもあるのかもしれません。

NHK「銀河テレビ小説」加賀まりこ版('73年)タイアップ帯

1961年版「波の塔」フジテレビ系列「スリラー劇場」1月9日 - 4月24日・全16回(主演:池内淳子・井上孝雄)

1964年版「波の塔」NETテレビ系列「ポーラ名作劇場」8月24日 - 11月2日・全13回(主演:村松英子・早川保)

1970年版「波の塔」TBS系列「花王 愛の劇場」8月31日 - 10月30日・全45回(主演:桜町弘子・明石勤)

1973年版「波の塔」NHK「銀河テレビ小説」4月2日 - 5月11日・全30回(主演:加賀まりこ・浜畑賢吉・山口いづみ)

1983年版「松本清張シリーズ 波の塔」NHK「土曜ドラマ」10月15日 - 10月29日・全3回(主演:佐久間良子・山﨑努)

1991年版「松本清張作家活動40年記念 波の塔」フジテレビ系列「金曜エンタテイメント」5月24日・全1回(主演:池上季実子・神田正輝)

2006年版「松本清張ドラマスペシャル 波の塔」TBS系列 12月27日・全1回(主演:麻生祐未・小泉孝太郎)

2012年版「松本清張没後20年特別企画 波の塔」テレビ朝日 6月23日・全1回(主演:沢村一樹・羽田美智子)

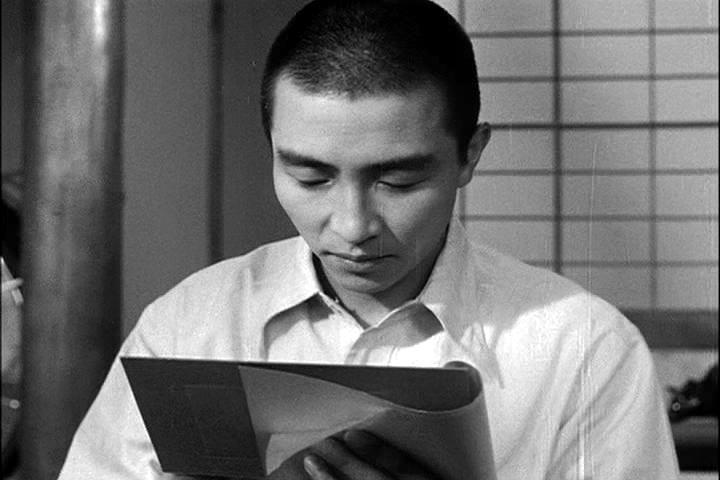

有馬稲子と津川雅彦は、前年の木下惠介監督作「惜春鳥」('59年/松竹)でも共演していました。「惜春鳥」は、福島県会津若松市を舞台に大人へと成長していく青年たちの友情を描いた作品で(詳しいあらすじは最下段の通り)、有馬稲子が演じるみどりの相手は津川雅彦が演じる康正ではなく、佐田啓二が演じる康正の叔父の英太郎であるわけで、津川雅彦演じる康正の相手は十朱幸代が演じる蓉子になるため"共演"したという印象が薄いかもしれません。

有馬稲子と津川雅彦は、前年の木下惠介監督作「惜春鳥」('59年/松竹)でも共演していました。「惜春鳥」は、福島県会津若松市を舞台に大人へと成長していく青年たちの友情を描いた作品で(詳しいあらすじは最下段の通り)、有馬稲子が演じるみどりの相手は津川雅彦が演じる康正ではなく、佐田啓二が演じる康正の叔父の英太郎であるわけで、津川雅彦演じる康正の相手は十朱幸代が演じる蓉子になるため"共演"したという印象が薄いかもしれません。

左から小坂一也・川津祐介・山本豊三・津川雅彦・石濱朗

加えて、この「群像劇」的映画については、男女間の愛情よりも男性同士の親密な関係に着目した論考が少なくなく、例えば、映画評論家の 石原郁子氏が「木下はこの映画で一種捨身のカムアウ

加えて、この「群像劇」的映画については、男女間の愛情よりも男性同士の親密な関係に着目した論考が少なくなく、例えば、映画評論家の 石原郁子氏が「木下はこの映画で一種捨身のカムアウ トとすら思えるほどに、はっきりとゲイの青年の心情を浮き彫りにする。邦画メジャーの中で、初めてゲイの青年が〈可視〉のものとなった、と言ってもいい」と述べているように、日本初の「ゲイムービー」とも言われているようです。故・ 長部日出雄も、「いま初めて観る人は、作中に描かれる男同士の愛情表現の強烈さに驚くだろう。(中略)ゲイ・フィルムであるかどうかは別として、作中の山本が川津を恋しているのは、間違いなくその通りだと思う」としています。冒頭の詩吟が「白虎隊」であることなども示唆的かもしれません。

トとすら思えるほどに、はっきりとゲイの青年の心情を浮き彫りにする。邦画メジャーの中で、初めてゲイの青年が〈可視〉のものとなった、と言ってもいい」と述べているように、日本初の「ゲイムービー」とも言われているようです。故・ 長部日出雄も、「いま初めて観る人は、作中に描かれる男同士の愛情表現の強烈さに驚くだろう。(中略)ゲイ・フィルムであるかどうかは別として、作中の山本が川津を恋しているのは、間違いなくその通りだと思う」としています。冒頭の詩吟が「白虎隊」であることなども示唆的かもしれません。

そうしたこともあって、有馬稲子と津川雅彦が出ていた男女の恋愛映画というと、やはり「波の塔」の方が思い浮かびます。

そうしたこともあって、有馬稲子と津川雅彦が出ていた男女の恋愛映画というと、やはり「波の塔」の方が思い浮かびます。

「波の塔」●制作年:1960年●監督:中村登●製作:小松秀雄●脚本:沢村勉●撮影:平瀬静雄●音楽:鏑木創●原作:松本清張●時間:99分●出演:有馬稲子/津川雅彦/南原宏治/桑野み

「波の塔」●制作年:1960年●監督:中村登●製作:小松秀雄●脚本:沢村勉●撮影:平瀬静雄●音楽:鏑木創●原作:松本清張●時間:99分●出演:有馬稲子/津川雅彦/南原宏治/桑野み ゆき/岸田今日子/石浜朗/峯京子/二本柳寛/沢村貞子/西村晃/佐藤慶/佐野浅夫/石黒達也/佐々木孝丸/深見泰三/幾野道子/関千恵子/柴田葉子/平松淑美/高橋とよ/田村保●公開:1960/10●配給:松竹●最初に観た場所:神田・神保町シアター(23-06-30)(評価:★★★☆)

ゆき/岸田今日子/石浜朗/峯京子/二本柳寛/沢村貞子/西村晃/佐藤慶/佐野浅夫/石黒達也/佐々木孝丸/深見泰三/幾野道子/関千恵子/柴田葉子/平松淑美/高橋とよ/田村保●公開:1960/10●配給:松竹●最初に観た場所:神田・神保町シアター(23-06-30)(評価:★★★☆)

「波の塔」有馬稲子・桑野みゆき・峯京子

「惜春鳥」津川雅彦・川津祐介/石濱朗・十朱幸代

「惜春鳥」●制作年:1959年●監督・脚本:木下惠介●製作:小出孝/脇田茂●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●時間:102分●出演:津川雅彦/小坂一也/石濱朗/山本豊三/川津祐介/有馬稲子/佐田啓二/伴淳三郎/岸輝子/十朱幸代/藤間紫/村上記代/清川虹子/伊久美愛子/笠智衆/末永功/宮口精二/岡田和子/永田靖/桜むつ子●公開:1959/04●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-08-10)(評価:★★★)

「惜春鳥」●制作年:1959年●監督・脚本:木下惠介●製作:小出孝/脇田茂●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●時間:102分●出演:津川雅彦/小坂一也/石濱朗/山本豊三/川津祐介/有馬稲子/佐田啓二/伴淳三郎/岸輝子/十朱幸代/藤間紫/村上記代/清川虹子/伊久美愛子/笠智衆/末永功/宮口精二/岡田和子/永田靖/桜むつ子●公開:1959/04●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-08-10)(評価:★★★)

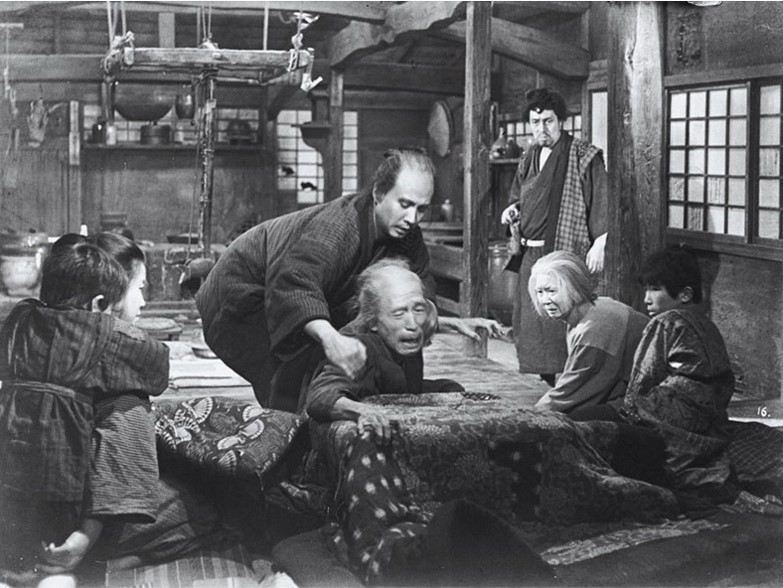

「惜春鳥」あらすじ... 会津の飯盛山、白虎隊の墓前で、一人の青年が吟ずる"少年白虎隊"の詩にあわせて4人の青年が剣舞を舞っていた。詩を吟じているのは会津塗りの下職のビッコの馬杉彰(山本豊三)、舞っているのは大滝旅館の息子・峯村卓也(小坂一也)、工場に働く手代木浩三(石濱朗)、"サロンX"の息子・牧田康正(津川雅彦)、それにアルバイトしながら東京の大学に通っている岩垣直治(川津祐介)の4人。岩垣の帰郷を機会に久しぶりに旧交を温める5人だったが、彼らの胸には幼き日の友情と、現在のそれぞれの境遇の変化からきた感情の食違いが複雑に流れていた。というのも岩垣は出資者・鬼塚(永田靖)の家の女中と変なことになって追い出されてきたのであり、そんな彼を手代木は冷く責め、

「惜春鳥」あらすじ... 会津の飯盛山、白虎隊の墓前で、一人の青年が吟ずる"少年白虎隊"の詩にあわせて4人の青年が剣舞を舞っていた。詩を吟じているのは会津塗りの下職のビッコの馬杉彰(山本豊三)、舞っているのは大滝旅館の息子・峯村卓也(小坂一也)、工場に働く手代木浩三(石濱朗)、"サロンX"の息子・牧田康正(津川雅彦)、それにアルバイトしながら東京の大学に通っている岩垣直治(川津祐介)の4人。岩垣の帰郷を機会に久しぶりに旧交を温める5人だったが、彼らの胸には幼き日の友情と、現在のそれぞれの境遇の変化からきた感情の食違いが複雑に流れていた。というのも岩垣は出資者・鬼塚(永田靖)の家の女中と変なことになって追い出されてきたのであり、そんな彼を手代木は冷く責め、 馬杉は庇っていた。康正の家にも東京から叔父の英太郎(佐田啓二)が転り込んできていた。彼は土地の芸者みどり(有馬稲子)と駈け落ちしたが、みどりは芸者屋の女将に連れ戻され、彼自身は胸を患っていた。康正の母・米子(藤間紫)は質屋の桃沢悠吉(伴淳三郎)の妾で、英太郎にいい顔をしなかったが、康正はこの叔父が好きで、芸者をしているみどりと再会させてやりたいと思った。が、みどりは近く鬼塚の妾になる身の上だった。そんなある日、桃沢家に、悠吉の妻・たね(岸輝子)の姪で養女にしていた蓉子(十朱幸代)に婿養子をもらう話が、鬼塚の肝入りで持ち上がった。相手に見込まれたのは手代木である。ところが蓉子は康正を慕っていた。康正は本妻と妾の子といった互いの関係から蓉子を諦めていたのだが...。手代木は蓉子と見合する前に、友達として康正に一言断りに来たが、康正は是認する外なかった。しかし、見合いの日、蓉子は「康正さんが好きです」と座を立つ。そんなところへ、鬼塚のもとへ電話があり、岩垣が詐欺犯として追われていることが判った。鬼塚は

馬杉は庇っていた。康正の家にも東京から叔父の英太郎(佐田啓二)が転り込んできていた。彼は土地の芸者みどり(有馬稲子)と駈け落ちしたが、みどりは芸者屋の女将に連れ戻され、彼自身は胸を患っていた。康正の母・米子(藤間紫)は質屋の桃沢悠吉(伴淳三郎)の妾で、英太郎にいい顔をしなかったが、康正はこの叔父が好きで、芸者をしているみどりと再会させてやりたいと思った。が、みどりは近く鬼塚の妾になる身の上だった。そんなある日、桃沢家に、悠吉の妻・たね(岸輝子)の姪で養女にしていた蓉子(十朱幸代)に婿養子をもらう話が、鬼塚の肝入りで持ち上がった。相手に見込まれたのは手代木である。ところが蓉子は康正を慕っていた。康正は本妻と妾の子といった互いの関係から蓉子を諦めていたのだが...。手代木は蓉子と見合する前に、友達として康正に一言断りに来たが、康正は是認する外なかった。しかし、見合いの日、蓉子は「康正さんが好きです」と座を立つ。そんなところへ、鬼塚のもとへ電話があり、岩垣が詐欺犯として追われていることが判った。鬼塚は 岩垣の処置を、手代木ら4人との友情を考え、彼らに任せる。4人は岩垣を逃そうとした。が、岩垣が金に困った末、卓也の時計を盗んで逃げようとするを見た手代木は、怒って警察へ電話し、卓也がそれを止めようとしたが岩垣は警察に捕る。数日後、手代木の行動を友人として許せないと、馬杉は彼に決闘を申込む。手代木は、馬杉が待つ戸ノ口原へ向った。2人を心配して康正と卓也が戸ノ口原へ行こうとしたとき、英太郎とみどりが心中したという報せが来た。2人は悄然と戸ノ口原へ行く。馬杉と手代木は激しく格闘していた。そこへ康正が乗り出していった。「今度は俺が相手になろう、俺は蓉子を諦めないぞ」―康正は叔父の心中で、蓉子への気持ちを固めたのだ。康正と手代木は向い合った。それを卓也が止めた。「最後の友情じゃないか」と。4人は戸ノ口原を後にした―。

岩垣の処置を、手代木ら4人との友情を考え、彼らに任せる。4人は岩垣を逃そうとした。が、岩垣が金に困った末、卓也の時計を盗んで逃げようとするを見た手代木は、怒って警察へ電話し、卓也がそれを止めようとしたが岩垣は警察に捕る。数日後、手代木の行動を友人として許せないと、馬杉は彼に決闘を申込む。手代木は、馬杉が待つ戸ノ口原へ向った。2人を心配して康正と卓也が戸ノ口原へ行こうとしたとき、英太郎とみどりが心中したという報せが来た。2人は悄然と戸ノ口原へ行く。馬杉と手代木は激しく格闘していた。そこへ康正が乗り出していった。「今度は俺が相手になろう、俺は蓉子を諦めないぞ」―康正は叔父の心中で、蓉子への気持ちを固めたのだ。康正と手代木は向い合った。それを卓也が止めた。「最後の友情じゃないか」と。4人は戸ノ口原を後にした―。

◇第一章 昭和7年、上海事変の頃、阿蘇谷の大地主・小清水平左衛門(永田靖)の小作人・草二郎(加藤嘉)の娘・さだ子(高峰秀子)には川南隆(佐田啓二)という親兄弟も許した恋人がいた。隆と、平左衛門の息子・平兵衛(仲代達矢)は共に戦争に行っていたが、平兵衛は足に負傷、除隊となって帰郷する。平兵衛の歓迎会の数日後、平兵衛はさだ子を犯す。さだ子は川に身を投げるが、隆の兄・力造(野々村潔)に助けられる。やがて隆が凱旋、事情を知った彼は、さだ子と村を出奔しようと決心するが、当日になって幸せになってくれと置手紙を残し行方をくらます。

◇第一章 昭和7年、上海事変の頃、阿蘇谷の大地主・小清水平左衛門(永田靖)の小作人・草二郎(加藤嘉)の娘・さだ子(高峰秀子)には川南隆(佐田啓二)という親兄弟も許した恋人がいた。隆と、平左衛門の息子・平兵衛(仲代達矢)は共に戦争に行っていたが、平兵衛は足に負傷、除隊となって帰郷する。平兵衛の歓迎会の数日後、平兵衛はさだ子を犯す。さだ子は川に身を投げるが、隆の兄・力造(野々村潔)に助けられる。やがて隆が凱旋、事情を知った彼は、さだ子と村を出奔しようと決心するが、当日になって幸せになってくれと置手紙を残し行方をくらます。 ◇第二章 昭和19年。さだ子は平兵衛と結婚、栄一、守人、直子の三人の子をもうけていた。太平洋戦争も末期、隆も力造も応召していた。隆はすでに結婚、妻の友子(乙羽信子)は幼い息子・豊と力造の家にいたが、平兵衛の申し出で小清水家に手伝いにいくことになる。隆を忘れないさだ子に苦しめられる平兵衛と、さだ子の面影を追う隆に傷つけられた友子。ある日、平兵衛は友子に挑み、さだ子は"ケダモノ"と面罵する。騒ぎの中、長い間病床に伏していた平左衛門が死去、翌日、友子は暇をとり郷里へ帰る。

◇第二章 昭和19年。さだ子は平兵衛と結婚、栄一、守人、直子の三人の子をもうけていた。太平洋戦争も末期、隆も力造も応召していた。隆はすでに結婚、妻の友子(乙羽信子)は幼い息子・豊と力造の家にいたが、平兵衛の申し出で小清水家に手伝いにいくことになる。隆を忘れないさだ子に苦しめられる平兵衛と、さだ子の面影を追う隆に傷つけられた友子。ある日、平兵衛は友子に挑み、さだ子は"ケダモノ"と面罵する。騒ぎの中、長い間病床に伏していた平左衛門が死去、翌日、友子は暇をとり郷里へ帰る。 ◇第三章 昭和24年。隆は胸を冒されて帰郷。一方、さだ子が平兵衛に犯された時に姙った栄一(田村正和)は高校生になっていたが、ある日、自分の出生の秘密を知り、阿蘇火口に投身自殺する。さだ子と平兵衛は一層憎み合うようになる。

◇第三章 昭和24年。隆は胸を冒されて帰郷。一方、さだ子が平兵衛に犯された時に姙った栄一(田村正和)は高校生になっていたが、ある日、自分の出生の秘密を知り、阿蘇火口に投身自殺する。さだ子と平兵衛は一層憎み合うようになる。 木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1961(昭和36)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。1962年に米国の第34回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた作品でもあります。前年「旗本愚連隊」にて顔見せ出演した田村正和は、この作品が本格的デビューとなりました。

木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1961(昭和36)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。1962年に米国の第34回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた作品でもあります。前年「旗本愚連隊」にて顔見せ出演した田村正和は、この作品が本格的デビューとなりました。 ラスト、平兵衛はさだ子の頼みを最初はきかなかったけれども、やがて頑なだった彼の心も砕けます。ただ、これで30年間も憎み、苦しんできた二人にようやく平和が訪れたという、所謂メロドラマ的筋書きなのでしようが、高峰秀子と仲代達矢のそれまでの憎しみ合う演技がスゴ過ぎて、結末がやや安易に思えてしまうほどでした。

ラスト、平兵衛はさだ子の頼みを最初はきかなかったけれども、やがて頑なだった彼の心も砕けます。ただ、これで30年間も憎み、苦しんできた二人にようやく平和が訪れたという、所謂メロドラマ的筋書きなのでしようが、高峰秀子と仲代達矢のそれまでの憎しみ合う演技がスゴ過ぎて、結末がやや安易に思えてしまうほどでした。 「永遠の人」●制作年:1961年●監督・脚本:木下惠介●製作:月森仙之助/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●時間:107分●出演:高峰秀子/佐田啓二/仲代達矢/加藤嘉/野々村潔/永田靖/浜田寅彦/乙羽信子/田村正和/戸塚雅哉/藤由紀子/石濱朗/東野英治郎●公開:1961/09●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-20)(評価:★★★★)

「永遠の人」●制作年:1961年●監督・脚本:木下惠介●製作:月森仙之助/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●時間:107分●出演:高峰秀子/佐田啓二/仲代達矢/加藤嘉/野々村潔/永田靖/浜田寅彦/乙羽信子/田村正和/戸塚雅哉/藤由紀子/石濱朗/東野英治郎●公開:1961/09●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-20)(評価:★★★★)

浅間山麓に牧場を営む青山正一(坂本武)の娘おきん(高峰秀子)は、東京からの便りで、友達を一人連れて近日帰郷すると言ってくる。しかも署名にはリリイ・カルメンとしてある。正一はそんな異人名前の娘は持った覚えが無いと怒鳴るので、おきんの姉のおゆき(望月美惠子)は村の小学校の先生をしている夫の一郎(磯野秋雄)に相談に行き、校長(笠智衆)に口を利いてもらって正一を宥めようと相談が纏まる。田口春雄(佐野周二)は出征して失明して以来愛用のオルガンで作曲に専心していて、妻の光子(井川邦子)が馬力を出して働いているが、運送屋の丸十(小沢栄)に借金のためにオルガンを取り上げられ、息子に手を引かれて小学校までオルガンを弾きに通っている。その丸十は、村に観光ホテルを建てる計画に夢中になり、そのため東京まで出かけて行き、おきんや朱実(小林トシ子)と一緒の汽車で帰って来た。東京でストリップ・ダンサーになっているおきんと朱実の派手な服装と突飛な行動とは村にセンセーションを巻き起こし、正一はそれを頭痛に病んで熱を出す。校長も、正一を説得したことを後悔している。村の運動会の日には、せっかくの春雄が作曲し

浅間山麓に牧場を営む青山正一(坂本武)の娘おきん(高峰秀子)は、東京からの便りで、友達を一人連れて近日帰郷すると言ってくる。しかも署名にはリリイ・カルメンとしてある。正一はそんな異人名前の娘は持った覚えが無いと怒鳴るので、おきんの姉のおゆき(望月美惠子)は村の小学校の先生をしている夫の一郎(磯野秋雄)に相談に行き、校長(笠智衆)に口を利いてもらって正一を宥めようと相談が纏まる。田口春雄(佐野周二)は出征して失明して以来愛用のオルガンで作曲に専心していて、妻の光子(井川邦子)が馬力を出して働いているが、運送屋の丸十(小沢栄)に借金のためにオルガンを取り上げられ、息子に手を引かれて小学校までオルガンを弾きに通っている。その丸十は、村に観光ホテルを建てる計画に夢中になり、そのため東京まで出かけて行き、おきんや朱実(小林トシ子)と一緒の汽車で帰って来た。東京でストリップ・ダンサーになっているおきんと朱実の派手な服装と突飛な行動とは村にセンセーションを巻き起こし、正一はそれを頭痛に病んで熱を出す。校長も、正一を説得したことを後悔している。村の運動会の日には、せっかくの春雄が作曲し た「故郷」を弾いている最中、朱実がスカートを落っこどして演奏を台無しにしてしまう。春雄は怒って演奏を中止するし、朱実は想いを寄せている小川先生(佐田啓二)が一向に手ごたえがないので、きんと二人で腐ってしまう。しかし丸十の後援でストリップの公演を思い立った二人はまたそれで張り切り村の若者たちは涌き立つ。正一は、公演の夜、校長宅で泊りきりで自棄酒を飲んでいたが、公演は満員の盛況で大成功だった。その翌日おきんと朱実は故郷を後にする―。

た「故郷」を弾いている最中、朱実がスカートを落っこどして演奏を台無しにしてしまう。春雄は怒って演奏を中止するし、朱実は想いを寄せている小川先生(佐田啓二)が一向に手ごたえがないので、きんと二人で腐ってしまう。しかし丸十の後援でストリップの公演を思い立った二人はまたそれで張り切り村の若者たちは涌き立つ。正一は、公演の夜、校長宅で泊りきりで自棄酒を飲んでいたが、公演は満員の盛況で大成功だった。その翌日おきんと朱実は故郷を後にする―。 木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1951(昭和26)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第4位。脚本が良く出来ていると思います。群像劇のような感じなので、どこが見どころかは人によって異なるかもしれませんが、個人的には、いいと思った箇所が2つありました。

木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1951(昭和26)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第4位。脚本が良く出来ていると思います。群像劇のような感じなので、どこが見どころかは人によって異なるかもしれませんが、個人的には、いいと思った箇所が2つありました。 一つは、正一が娘おきんのことを親不孝者と嘆いていたのが、最後はやっぱり可愛くてたまらないということで、娘から公演の出演料を受け取る気になって、それをそっくり学校へ寄付するという流れ。もう一つは、丸十が公演の儲けに気を良くしてオルガンを春雄に只で返してやったことで、春雄が一度は腹を立てたおきんたちに済まないと思い、光子と一緒に汽車の沿道へ出ておきんと朱実に感謝の手を振るという流れです。

一つは、正一が娘おきんのことを親不孝者と嘆いていたのが、最後はやっぱり可愛くてたまらないということで、娘から公演の出演料を受け取る気になって、それをそっくり学校へ寄付するという流れ。もう一つは、丸十が公演の儲けに気を良くしてオルガンを春雄に只で返してやったことで、春雄が一度は腹を立てたおきんたちに済まないと思い、光子と一緒に汽車の沿道へ出ておきんと朱実に感謝の手を振るという流れです。 ラストの方で、この二つの"和解"を重層的に織り込んでいる点が上手いと思いました。やや話が出来過ぎの感もあるし、考えてみれば、"芸術"で村興しすると言っても、外から来た観光客が金を落としていったわけではなく、金の出所は村人たちであるわけですが、何となくほろりとさせられます。

ラストの方で、この二つの"和解"を重層的に織り込んでいる点が上手いと思いました。やや話が出来過ぎの感もあるし、考えてみれば、"芸術"で村興しすると言っても、外から来た観光客が金を落としていったわけではなく、金の出所は村人たちであるわけですが、何となくほろりとさせられます。 木下惠介と高峰秀子との出会いは、高峰秀子のマネージャーが勝手に 「破れ太鼓」に出るよう契約して、何も聞いていなかった高峰秀子が勝手に契約したのを怒って、脚本読んだら面白いけれど主役じゃないし、やっぱり辞退しようと木下惠介のところへ直に言いに行き、木下惠介から、ケチのついた仕事なら降りたほうがいいよと、 代わりに今度はあなたのために脚本書いてあげるということになって、出来た脚本が「カルメン故郷に帰る」のストリッパーの役だったとのことです。木下惠介は自分で脚本を書くから、こういう時に強いなあと思います。

木下惠介と高峰秀子との出会いは、高峰秀子のマネージャーが勝手に 「破れ太鼓」に出るよう契約して、何も聞いていなかった高峰秀子が勝手に契約したのを怒って、脚本読んだら面白いけれど主役じゃないし、やっぱり辞退しようと木下惠介のところへ直に言いに行き、木下惠介から、ケチのついた仕事なら降りたほうがいいよと、 代わりに今度はあなたのために脚本書いてあげるということになって、出来た脚本が「カルメン故郷に帰る」のストリッパーの役だったとのことです。木下惠介は自分で脚本を書くから、こういう時に強いなあと思います。 戦後日本初の「国産カラー映画」としても知られていて(富士写真フイルム(現:富士フイルム)と協力して製作)、カラー映画として満足のゆく出来にはならなかった場合は、カラー撮影そのものが無かったことにしてフィルムを破棄し、従前のモノクロ映画として公開することを内約していたため、まずカラーで撮影を行い、それが終わってから改めてモノクロの撮影を行うという、二度手間をかけて撮り上げたそうです。結果として映画の発色技術面は必ずしも満足のゆくものではなく、基本的に赤と緑の発色に問題があることも分かって、かなりどぎつい色彩感覚になっていますが、「総天然色映画」と前面に打ち出して公開したら、興業的には大成功となりました。

戦後日本初の「国産カラー映画」としても知られていて(富士写真フイルム(現:富士フイルム)と協力して製作)、カラー映画として満足のゆく出来にはならなかった場合は、カラー撮影そのものが無かったことにしてフィルムを破棄し、従前のモノクロ映画として公開することを内約していたため、まずカラーで撮影を行い、それが終わってから改めてモノクロの撮影を行うという、二度手間をかけて撮り上げたそうです。結果として映画の発色技術面は必ずしも満足のゆくものではなく、基本的に赤と緑の発色に問題があることも分かって、かなりどぎつい色彩感覚になっていますが、「総天然色映画」と前面に打ち出して公開したら、興業的には大成功となりました。 個人的にはこの映画の全部がいいと思ったわけではないですが、やはりポイントは押さえているという感じで、単に総天然色であるというだけでなく、脚本がよく出来ているということも、興業的な成功に結びつく要因としてあったのではないかと思います(カルメンらが芸術舞踏家と勘違いされるところが、娼館の娼婦たちが皆でピクニックに行った田舎で貴婦人の一行と間違われるモーパッサンの「

個人的にはこの映画の全部がいいと思ったわけではないですが、やはりポイントは押さえているという感じで、単に総天然色であるというだけでなく、脚本がよく出来ているということも、興業的な成功に結びつく要因としてあったのではないかと思います(カルメンらが芸術舞踏家と勘違いされるところが、娼館の娼婦たちが皆でピクニックに行った田舎で貴婦人の一行と間違われるモーパッサンの「

「カルメン故郷に帰る」●制作年:1951年●監督・脚本:木下惠介●製作:月森仙之助●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司(主題歌:黛敏郎)●時間:86分●出演:高峰秀子/小林トシ子/佐野周二/井川邦子/笠智衆/坂本武/佐田啓二/望月優子/見明凡太郎/三井弘次/山路義人/磯野秋雄/高堂国典●公開:1951/03●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-07-19)(評価:★★★☆)

「カルメン故郷に帰る」●制作年:1951年●監督・脚本:木下惠介●製作:月森仙之助●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司(主題歌:黛敏郎)●時間:86分●出演:高峰秀子/小林トシ子/佐野周二/井川邦子/笠智衆/坂本武/佐田啓二/望月優子/見明凡太郎/三井弘次/山路義人/磯野秋雄/高堂国典●公開:1951/03●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-07-19)(評価:★★★☆)

70歳になると楢山参り(姥捨)を行わなければならない山奥の村に住む、69歳になる「おりん」とその息子が軸となるストーリー。したがって、基本的には今村昌平監督の「

70歳になると楢山参り(姥捨)を行わなければならない山奥の村に住む、69歳になる「おりん」とその息子が軸となるストーリー。したがって、基本的には今村昌平監督の「 オープニングは定式幕に「東西、東西、このところご覧にいれますルは本朝姥捨ての伝説より、楢山節考、楢山節考...」という黒子の口上で始まり、幕が開きます。ラストの現代の風景を除いてオール・セットで撮影されていて、場面転換では振落し(背景が描かれている書割の布を瞬時で落として次の場面を見せること)や、引道具(建物などの大道具の底に車輪をつけて、前後・左右に移動させる装置)などといった歌舞伎の舞台の早替わりの手法が使われ、長唄や浄瑠璃などの音楽を全編にわたって使い、歌舞伎の様式美を取り入れた作品となっています。

オープニングは定式幕に「東西、東西、このところご覧にいれますルは本朝姥捨ての伝説より、楢山節考、楢山節考...」という黒子の口上で始まり、幕が開きます。ラストの現代の風景を除いてオール・セットで撮影されていて、場面転換では振落し(背景が描かれている書割の布を瞬時で落として次の場面を見せること)や、引道具(建物などの大道具の底に車輪をつけて、前後・左右に移動させる装置)などといった歌舞伎の舞台の早替わりの手法が使われ、長唄や浄瑠璃などの音楽を全編にわたって使い、歌舞伎の様式美を取り入れた作品となっています。 今村昌平は深沢七郎の原作を読んだ時から「楢山節考」を映画化したいと考えていたところ、木下惠介監督が撮ることが決まりがっくりしたとのこと。ところが、木下惠介が前述のとおり歌舞伎の様式美を取り入れた作品として撮ったため、「まだリアリズムで撮る手は残っているな」と思ったそうです。結局、今村昌平は木下惠介版の四半世紀後に「楢山節考」('83年/東映)を撮り、これに第36回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞という"オマケ"までつきました。大本命だった大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を下してグランプリに輝いたことについて、岩波ホール総支配人の高野悦子は、「大島さんはいい作品で当然、今村さんは新しい人だから、フランス人にはショッキングな発見だったんでしょう」と述べています。

今村昌平は深沢七郎の原作を読んだ時から「楢山節考」を映画化したいと考えていたところ、木下惠介監督が撮ることが決まりがっくりしたとのこと。ところが、木下惠介が前述のとおり歌舞伎の様式美を取り入れた作品として撮ったため、「まだリアリズムで撮る手は残っているな」と思ったそうです。結局、今村昌平は木下惠介版の四半世紀後に「楢山節考」('83年/東映)を撮り、これに第36回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞という"オマケ"までつきました。大本命だった大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を下してグランプリに輝いたことについて、岩波ホール総支配人の高野悦子は、「大島さんはいい作品で当然、今村さんは新しい人だから、フランス人にはショッキングな発見だったんでしょう」と述べています。 木下惠介版で老女を演じた田中絹代(1909-1977/67歳没) は当時48歳で、70歳の女性を演じるにあたり自分の差し歯4本を外して役作りしましたが、今村昌平版で老女を演じた坂本スミ子(1936-2021/84歳没)は当時46歳で、前歯を短く削り歯が抜けたように見せる演出をして役作りしています(差し歯はしてなかったということか)。坂本スミ子は、カンヌ映画祭へ出品に消極的だった今村昌平を、プロデューサーと一緒に説得して出品させた経緯があり、それがパルム・ドール受賞に繋がったわけです。

木下惠介版で老女を演じた田中絹代(1909-1977/67歳没) は当時48歳で、70歳の女性を演じるにあたり自分の差し歯4本を外して役作りしましたが、今村昌平版で老女を演じた坂本スミ子(1936-2021/84歳没)は当時46歳で、前歯を短く削り歯が抜けたように見せる演出をして役作りしています(差し歯はしてなかったということか)。坂本スミ子は、カンヌ映画祭へ出品に消極的だった今村昌平を、プロデューサーと一緒に説得して出品させた経緯があり、それがパルム・ドール受賞に繋がったわけです。

先に読んだ『

先に読んだ『

矢切の渡しの舟客・斎藤政夫翁(笠智衆)は老船頭(松本克平)に、遠い過去の想い出を語る...。この渡し場に程近い村の旧家の次男として育った政夫(田中晋二)が15歳の秋のこと、母(杉村春子)が病弱のため、近くの町家の娘で母の姪に当る民子(有田紀子)が政夫の家を手伝いに来ている。政夫は二つ年上の民子とは幼い頃から仲が良い。それが嫂のさだ(山本和子)や作女お増(小林トシ子)の口の端にのって、本人同志もいつか稚いながら恋といったものを意識するようになる。祭を明日に控えた日、母の吩咐で山の畑に綿を採りに出かけ二人は、このとき初めて相手の心に恋を感じ合ったが、同時にそれ以来、仲を裂かれなければならなかった。母の言葉で追われるように中学校の寮に入れられた政

矢切の渡しの舟客・斎藤政夫翁(笠智衆)は老船頭(松本克平)に、遠い過去の想い出を語る...。この渡し場に程近い村の旧家の次男として育った政夫(田中晋二)が15歳の秋のこと、母(杉村春子)が病弱のため、近くの町家の娘で母の姪に当る民子(有田紀子)が政夫の家を手伝いに来ている。政夫は二つ年上の民子とは幼い頃から仲が良い。それが嫂のさだ(山本和子)や作女お増(小林トシ子)の口の端にのって、本人同志もいつか稚いながら恋といったものを意識するようになる。祭を明日に控えた日、母の吩咐で山の畑に綿を採りに出かけ二人は、このとき初めて相手の心に恋を感じ合ったが、同時にそれ以来、仲を裂かれなければならなかった。母の言葉で追われるように中学校の寮に入れられた政 夫が、冬の休みに帰省すると、渡し場に迎えてくれるはずの民子の姿はなかった。お増の口から、民子がさだの中傷で実家へ追い帰されたと聞かされ、政夫は早々に学校へ戻る。二人の仲を心配した母や民子の両親の勧めで、民子は政夫への心を抑えて他家へ嫁ぐ。ただ祖母(浦辺粂子)だけが民子を不愍に思った。やがて授業中に電報で呼び戻された政夫は、民子の死を知る。民子の最期を看取った母によると、民子は政夫の手紙を抱きしめながら息を引きとったという。政夫の名は一言もいわずに...。渡し船を降りた翁は民子が好きだった野菊の花を摘んで、墓前に供えるのであった―。

夫が、冬の休みに帰省すると、渡し場に迎えてくれるはずの民子の姿はなかった。お増の口から、民子がさだの中傷で実家へ追い帰されたと聞かされ、政夫は早々に学校へ戻る。二人の仲を心配した母や民子の両親の勧めで、民子は政夫への心を抑えて他家へ嫁ぐ。ただ祖母(浦辺粂子)だけが民子を不愍に思った。やがて授業中に電報で呼び戻された政夫は、民子の死を知る。民子の最期を看取った母によると、民子は政夫の手紙を抱きしめながら息を引きとったという。政夫の名は一言もいわずに...。渡し船を降りた翁は民子が好きだった野菊の花を摘んで、墓前に供えるのであった―。 木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1955(昭和30)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。原作「野菊の墓」は、歌人であった伊藤左千夫が43歳で初めて発表した小説で、1906(明治39)年1月、雑誌「ホトトギス」に掲載、その年の4月に俳書堂から単行本として刊行されています。15歳の少年・斎藤政夫と2歳年上の従姉・民子との淡い恋を描き、夏目漱石が絶賛したというこの作品は、過去に3度映画化されており、その第1作は木下惠介が監督した本作です(2作目('66年)の主演は太田博之と安田道代(大楠道代)、3作目('81年)は澤井信一郎監督、の

木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1955(昭和30)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。原作「野菊の墓」は、歌人であった伊藤左千夫が43歳で初めて発表した小説で、1906(明治39)年1月、雑誌「ホトトギス」に掲載、その年の4月に俳書堂から単行本として刊行されています。15歳の少年・斎藤政夫と2歳年上の従姉・民子との淡い恋を描き、夏目漱石が絶賛したというこの作品は、過去に3度映画化されており、その第1作は木下惠介が監督した本作です(2作目('66年)の主演は太田博之と安田道代(大楠道代)、3作目('81年)は澤井信一郎監督、の 物語の設定では民子の方が2歳年上ですが、主演の田中晋二と有田紀子は共に1940年生まれの当時15歳。有田紀子は女優に憧れ学習院女子中等科に在学中に木下惠介監督に手紙を書いたことが契機となり、民子役に抜擢されましたが、学習院は生徒の映画出演を認めておらず、転校して映画に出演しています。この映画は、旧弊な気風が根強い田舎を舞台にしている分、有田紀子の清楚で現代的なリリシズムが光っていたように思います。ただし、彼女が出演した木下作品は田中晋二と共演した3作品だけです。その後は学業に専念し、1958年早稲田の文学部演劇科に進みますが、それを知った多くがの若者が早稲田を受験したという逸話があります。伊藤左千夫は「野菊の墓」という作品があってこその作家という印象がありますが、有田紀子も、結婚で女優業を引退したということもあって、代表作はこの「野菊の如き君なりき」ということになるのでしょう。

物語の設定では民子の方が2歳年上ですが、主演の田中晋二と有田紀子は共に1940年生まれの当時15歳。有田紀子は女優に憧れ学習院女子中等科に在学中に木下惠介監督に手紙を書いたことが契機となり、民子役に抜擢されましたが、学習院は生徒の映画出演を認めておらず、転校して映画に出演しています。この映画は、旧弊な気風が根強い田舎を舞台にしている分、有田紀子の清楚で現代的なリリシズムが光っていたように思います。ただし、彼女が出演した木下作品は田中晋二と共演した3作品だけです。その後は学業に専念し、1958年早稲田の文学部演劇科に進みますが、それを知った多くがの若者が早稲田を受験したという逸話があります。伊藤左千夫は「野菊の墓」という作品があってこその作家という印象がありますが、有田紀子も、結婚で女優業を引退したということもあって、代表作はこの「野菊の如き君なりき」ということになるのでしょう。 ところで、映画は矢切の渡しの舟客・斎藤政夫老人(笠智衆)が60年前の自らが数え年で15(「月で数えると13歳と何月」と原作にある)の時のことを回想する(船頭に語る)形式で進み、政夫老人は現在73歳ということになりますが(演じる笠智衆は当時51歳)、原作では、「十余年も過去った昔のこと」とあり、語り手の年齢はもしかしたら30歳前後くらいかもしれず、この年齢の差は、「政夫の今」を映画が作られた1955年を現在に設定したためではないかと思われます(小説が発表された年とも約40年の開きがある)。世間一般にも原作の語り手がかなり年齢が高いように思われている気がしますが(コミック版などもそうなっている)、思えば、伊藤左千夫がこの小説を書いたときでさえまだ43歳だったわけで、作者はそこからさらに10歳以上若い"語り手"を設定しているように思います(物語は伊藤左千夫自身の幼い頃の淡い恋が基になっているというから、概算すると原作の時代設定の方が映画より少し古いということになるのかも)。

ところで、映画は矢切の渡しの舟客・斎藤政夫老人(笠智衆)が60年前の自らが数え年で15(「月で数えると13歳と何月」と原作にある)の時のことを回想する(船頭に語る)形式で進み、政夫老人は現在73歳ということになりますが(演じる笠智衆は当時51歳)、原作では、「十余年も過去った昔のこと」とあり、語り手の年齢はもしかしたら30歳前後くらいかもしれず、この年齢の差は、「政夫の今」を映画が作られた1955年を現在に設定したためではないかと思われます(小説が発表された年とも約40年の開きがある)。世間一般にも原作の語り手がかなり年齢が高いように思われている気がしますが(コミック版などもそうなっている)、思えば、伊藤左千夫がこの小説を書いたときでさえまだ43歳だったわけで、作者はそこからさらに10歳以上若い"語り手"を設定しているように思います(物語は伊藤左千夫自身の幼い頃の淡い恋が基になっているというから、概算すると原作の時代設定の方が映画より少し古いということになるのかも)。 因みにこの作品、作品の大部分を占める過去の回想部分は全体を楕円にしてまわりをボカした手法にをとっていますが、先に読んだ『

因みにこの作品、作品の大部分を占める過去の回想部分は全体を楕円にしてまわりをボカした手法にをとっていますが、先に読んだ『 有田紀子、田中晋二の演技は「

有田紀子、田中晋二の演技は「

自動車の修理業をやっている石津圭三(佐野周二)に得意先の佐藤専務(坂本武)が縁談を持ち込む。相手は池田泰子(原節子)という華族の令嬢。提灯に釣り鐘だと圭三は問題にしないが、熱心な佐藤に口説かれてとにかく見合いすることに。実際会ってみると泰子は予想した高慢なお嬢さんでなく、圭三はすっかり好きになる。佐藤から結婚承諾の返事を聞いた圭三は上機嫌。新調の服と靴、派手なネクタイを締め池田家を訪問する。圭三は泰子の家族に紹介されるが、皆いい人ばかり。だが、家族の中で一人だけ欠けているのが泰子の父・浩平(永田靖)で、浩平は詐欺事件の側杖で刑務所にいた。さらには、泰子のかつての婚約者は戦争で他界してい

自動車の修理業をやっている石津圭三(佐野周二)に得意先の佐藤専務(坂本武)が縁談を持ち込む。相手は池田泰子(原節子)という華族の令嬢。提灯に釣り鐘だと圭三は問題にしないが、熱心な佐藤に口説かれてとにかく見合いすることに。実際会ってみると泰子は予想した高慢なお嬢さんでなく、圭三はすっかり好きになる。佐藤から結婚承諾の返事を聞いた圭三は上機嫌。新調の服と靴、派手なネクタイを締め池田家を訪問する。圭三は泰子の家族に紹介されるが、皆いい人ばかり。だが、家族の中で一人だけ欠けているのが泰子の父・浩平(永田靖)で、浩平は詐欺事件の側杖で刑務所にいた。さらには、泰子のかつての婚約者は戦争で他界してい たのだった。そして池田邸も百万円の抵当に入ってその期間はあと三月だと佐藤から聞いた圭三は、金のための結婚だったかと失望するが、泰子への愛情は深まる。泰子の誕生日を祝って圭三はピアノを泰子に贈る。泰子の弾くショパンの曲が良いのか悪いのか判らない圭三は、声を張り上げて故郷の民謡を歌う。圭三と泰子は刑務所に父を尋ねる。父の口から「金のための結婚はするな」と忠告されて泰子の心は重い。そぐわない雰囲気のまま別れた圭三は、自分と泰子は違う世界の人と感じる。圭三はその翌日、泰子に心の中を打ち明けてくれと頼む。その返事は愛情のない結婚に悩む泰子の姿だった。泰子は結婚すれば愛することも出来ようと考え、圭三に自分の我儘を詫びる。披露宴の日、泰子との結婚は無理だと思った圭三は、泰子に手紙を残して帰る。田舎へ行くという圭三。泰子は、圭三の弟・五郎(佐田啓二)の運転で圭三を追う―。

たのだった。そして池田邸も百万円の抵当に入ってその期間はあと三月だと佐藤から聞いた圭三は、金のための結婚だったかと失望するが、泰子への愛情は深まる。泰子の誕生日を祝って圭三はピアノを泰子に贈る。泰子の弾くショパンの曲が良いのか悪いのか判らない圭三は、声を張り上げて故郷の民謡を歌う。圭三と泰子は刑務所に父を尋ねる。父の口から「金のための結婚はするな」と忠告されて泰子の心は重い。そぐわない雰囲気のまま別れた圭三は、自分と泰子は違う世界の人と感じる。圭三はその翌日、泰子に心の中を打ち明けてくれと頼む。その返事は愛情のない結婚に悩む泰子の姿だった。泰子は結婚すれば愛することも出来ようと考え、圭三に自分の我儘を詫びる。披露宴の日、泰子との結婚は無理だと思った圭三は、泰子に手紙を残して帰る。田舎へ行くという圭三。泰子は、圭三の弟・五郎(佐田啓二)の運転で圭三を追う―。

圭三は泰子に誘われ帝劇へバレエ見物に出かけ、初めて見る世界に感涙し、その帰途に圭三の誘いで立ち寄ったボクシングの試合で、今度は泰子も興奮するという(このあたりの演出は巧み)、まあ、こうした感性の一致こそが、所謂"相性"というものなのだろうなあと思う一方、戦後、華族と平民の垣根が取っ払らわれたことを象徴しているようにも思われました(バレエ鑑賞の時は余裕の泰子に対して圭三は前のめりになっていて、一方、ボクシング観戦の時は泰子の目が爛々と輝いていて、それを見た圭三は自分で誘っておきながら戸惑っているように見えるのが可笑しい)。

圭三は泰子に誘われ帝劇へバレエ見物に出かけ、初めて見る世界に感涙し、その帰途に圭三の誘いで立ち寄ったボクシングの試合で、今度は泰子も興奮するという(このあたりの演出は巧み)、まあ、こうした感性の一致こそが、所謂"相性"というものなのだろうなあと思う一方、戦後、華族と平民の垣根が取っ払らわれたことを象徴しているようにも思われました(バレエ鑑賞の時は余裕の泰子に対して圭三は前のめりになっていて、一方、ボクシング観戦の時は泰子の目が爛々と輝いていて、それを見た圭三は自分で誘っておきながら戸惑っているように見えるのが可笑しい)。

佐田啓二(1926年生まれ)は佐野周二(1912年生まれ)より「佐」「ニ」の二字を貰って芸名にしたそうですが、この二人を兄弟役で見られるのは今や貴重かも。そのやり取りは非常にしっくりきています。

佐田啓二(1926年生まれ)は佐野周二(1912年生まれ)より「佐」「ニ」の二字を貰って芸名にしたそうですが、この二人を兄弟役で見られるのは今や貴重かも。そのやり取りは非常にしっくりきています。 ただ、この二人を脇に押しやっているのが泰子を演じる原節子の圧倒的な存在感で、まさに「お嬢さん」という感じ。しかも、ややバタ臭さのあるその表情がこの作品に合っており(ものすごく美しく撮ってい

ただ、この二人を脇に押しやっているのが泰子を演じる原節子の圧倒的な存在感で、まさに「お嬢さん」という感じ。しかも、ややバタ臭さのあるその表情がこの作品に合っており(ものすごく美しく撮ってい る)、演技もまずまずでした(と言うか、原節子はこの作品で第4回毎日映画コンクール 女優演技賞を受賞している)。圭三の馴染みのバーマダムに「あんな好い人と結婚しないなんて女じゃありませんよ!」と説教を受け、「あんた、佐野さんのことをどう思っているの?」との問いに、ありきたりに「好きです」と答えるのではなく、マダムの"言語指導"に沿ってに「惚れております」ときっぱり言い切るところがユーモラスでかつ可憐(新藤兼人脚本の妙か)。これがこの映画もクライマックスでしょう。

る)、演技もまずまずでした(と言うか、原節子はこの作品で第4回毎日映画コンクール 女優演技賞を受賞している)。圭三の馴染みのバーマダムに「あんな好い人と結婚しないなんて女じゃありませんよ!」と説教を受け、「あんた、佐野さんのことをどう思っているの?」との問いに、ありきたりに「好きです」と答えるのではなく、マダムの"言語指導"に沿ってに「惚れております」ときっぱり言い切るところがユーモラスでかつ可憐(新藤兼人脚本の妙か)。これがこの映画もクライマックスでしょう。 原節子をが出演している木下惠介作品はこの1本だけであることが不思議。あの、女性を撮るのが下手と言われた黒澤明さえ、「わが青春に悔なし」('46年/東宝)で原節子を使った後、そう好評でもなかったのに「白痴」('51年/松竹)でまた使っているのに。木下惠介はやっぱり高峰秀子なのでしょうか。

原節子をが出演している木下惠介作品はこの1本だけであることが不思議。あの、女性を撮るのが下手と言われた黒澤明さえ、「わが青春に悔なし」('46年/東宝)で原節子を使った後、そう好評でもなかったのに「白痴」('51年/松竹)でまた使っているのに。木下惠介はやっぱり高峰秀子なのでしょうか。

1932年(昭和7年)、新婚早々の灯台守・有沢四郎(佐田啓二)と妻・有沢きよ子(高峰秀子)は、四郎の勤務先の観音埼灯台で暮らし始める。北海道の石狩灯台で雪野・光太郎の2人の子を授

1932年(昭和7年)、新婚早々の灯台守・有沢四郎(佐田啓二)と妻・有沢きよ子(高峰秀子)は、四郎の勤務先の観音埼灯台で暮らし始める。北海道の石狩灯台で雪野・光太郎の2人の子を授 かり、九州の五島列島の先の女島灯台では夫婦別居も経験する。その後、弾崎灯台で日米開戦を迎え、戦争で多くの同僚を失うなど苦しい時期もあったが、後輩の野津(田村高広)と野津の妻・真砂子(伊藤弘子)に励まされながら勤務を続ける。また、空襲を逃れて東京

かり、九州の五島列島の先の女島灯台では夫婦別居も経験する。その後、弾崎灯台で日米開戦を迎え、戦争で多くの同僚を失うなど苦しい時期もあったが、後輩の野津(田村高広)と野津の妻・真砂子(伊藤弘子)に励まされながら勤務を続ける。また、空襲を逃れて東京 から疎開してきた一家と親しくなるなど、新たな出会いもあった。戦後、男木島灯台勤務の時、息子の光太郎(中村賀津雄)が不良とのケンカで刺殺される。が、そうした悲しみを乗り越えた先には喜びも待っていた。御前埼灯台の台長として赴任する途中、戦時中に知り合った疎開一家の長男・進吾(仲谷昇)と娘の雪野(有沢正子)との結婚話がまとまったのだ。御前埼灯台から四郎ときよ子の2人は灯台の灯をともして、新婚の雪野と進吾がエジプトのカイロに向かうために乗り込んだ船を見守る。遠ざかる船を見ながら、四郎ときよ子は「娘を立派に育てあげて本当によかった。灯台職員を続けていて本当によかった」と、感慨深く涙ぐむのだった―。

から疎開してきた一家と親しくなるなど、新たな出会いもあった。戦後、男木島灯台勤務の時、息子の光太郎(中村賀津雄)が不良とのケンカで刺殺される。が、そうした悲しみを乗り越えた先には喜びも待っていた。御前埼灯台の台長として赴任する途中、戦時中に知り合った疎開一家の長男・進吾(仲谷昇)と娘の雪野(有沢正子)との結婚話がまとまったのだ。御前埼灯台から四郎ときよ子の2人は灯台の灯をともして、新婚の雪野と進吾がエジプトのカイロに向かうために乗り込んだ船を見守る。遠ざかる船を見ながら、四郎ときよ子は「娘を立派に育てあげて本当によかった。灯台職員を続けていて本当によかった」と、感慨深く涙ぐむのだった―。 木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1957(昭和32)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。若山彰の歌唱による同名主題歌の「喜びも悲しみも幾歳月」も大ヒットし、後世でも過去の著名なヒット曲としてしばしば紹介されています(山藤章二の 『

木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1957(昭和32)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。若山彰の歌唱による同名主題歌の「喜びも悲しみも幾歳月」も大ヒットし、後世でも過去の著名なヒット曲としてしばしば紹介されています(山藤章二の 『 石狩灯台の映画記念碑

石狩灯台の映画記念碑 佐渡島・弾埼灯台の映画記念像

佐渡島・弾埼灯台の映画記念像 日本最初の洋式灯台は1869(明治2年)年2月11日に点灯した神奈川県・三浦半島の観音埼灯台で、着工した1868(明治元)年11月1日が灯台記念日になっています(物語で夫婦が最初に赴任する灯台)。海の安全を守る重要な役割を果たす灯台ですが、戦争中は敵の攻撃目標となり、犠牲となった灯台守もいたことが、この映画の中でも語られています。

日本最初の洋式灯台は1869(明治2年)年2月11日に点灯した神奈川県・三浦半島の観音埼灯台で、着工した1868(明治元)年11月1日が灯台記念日になっています(物語で夫婦が最初に赴任する灯台)。海の安全を守る重要な役割を果たす灯台ですが、戦争中は敵の攻撃目標となり、犠牲となった灯台守もいたことが、この映画の中でも語られています。 たとえ平和時であっても、仕事は単調で、狭い空間で一家の生活は終始し、気晴らしの機会もない単調な毎日で、夏休みも休日もないというのは、今の刺激に慣れた現代人から見れば想像を絶することかも。因みに、長崎県・五島市の男女群島の女島にある女島灯台(物語で夫婦が5番目に赴任する灯台)が最後の有人灯台でしたが、2006(平成18)年12月5日に無人化され、国内の灯台守は消滅しています。

たとえ平和時であっても、仕事は単調で、狭い空間で一家の生活は終始し、気晴らしの機会もない単調な毎日で、夏休みも休日もないというのは、今の刺激に慣れた現代人から見れば想像を絶することかも。因みに、長崎県・五島市の男女群島の女島にある女島灯台(物語で夫婦が5番目に赴任する灯台)が最後の有人灯台でしたが、2006(平成18)年12月5日に無人化され、国内の灯台守は消滅しています。 主人公らの半生を描いているため、四郎が静岡県・御前崎の御前埼灯台に再赴任した時には「灯台長」になっていて(要するに偉くなっていて)、早逝した佐田啓二のちょび髭を生やした中年の管理職の役が見られるのが珍しいかも。佐田啓二(1926-1964/37歳没)って、大滝秀治(1925-2012//享年87)が生まれた年の次の年に生まれているのですねえ。長生きしていたらどんな老人になっていただろうかと、想像を逞しくしました。因みに、小津安二郎の後期の監督作の常連であり、「

主人公らの半生を描いているため、四郎が静岡県・御前崎の御前埼灯台に再赴任した時には「灯台長」になっていて(要するに偉くなっていて)、早逝した佐田啓二のちょび髭を生やした中年の管理職の役が見られるのが珍しいかも。佐田啓二(1926-1964/37歳没)って、大滝秀治(1925-2012//享年87)が生まれた年の次の年に生まれているのですねえ。長生きしていたらどんな老人になっていただろうかと、想像を逞しくしました。因みに、小津安二郎の後期の監督作の常連であり、「

「喜びも悲しみも幾歳月」●制作年:1957年●監督・原作・脚本:木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●時間:160分●出演:佐田啓二/高峰秀子/有沢正子/中村賀津雄/田村高広/伊藤弘子/北竜二/仲谷昇/夏川静江/桂木洋子/小林十九二/坂本武/三井弘次/井川邦子/岡田和子/桜むつ子/明石潮/夏川大二郎/磯野秋雄●公開:1957/10●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-07-27)(評価:★★★★)

「喜びも悲しみも幾歳月」●制作年:1957年●監督・原作・脚本:木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●時間:160分●出演:佐田啓二/高峰秀子/有沢正子/中村賀津雄/田村高広/伊藤弘子/北竜二/仲谷昇/夏川静江/桂木洋子/小林十九二/坂本武/三井弘次/井川邦子/岡田和子/桜むつ子/明石潮/夏川大二郎/磯野秋雄●公開:1957/10●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-07-27)(評価:★★★★)

1928(昭和3)年、大石久子(高峰秀子)は新任教師として、瀬戸内海小豆島の分校へ赴任する。1年生の磯吉、吉次、竹一、ミサ子、松江、早苗、小ツル、コトエなど12人が初めて教壇に立つ久子には愛らしく思え、田舎の古い慣習に苦労しながらも、良い先生になろうとする。ある日、久子は子供

1928(昭和3)年、大石久子(高峰秀子)は新任教師として、瀬戸内海小豆島の分校へ赴任する。1年生の磯吉、吉次、竹一、ミサ子、松江、早苗、小ツル、コトエなど12人が初めて教壇に立つ久子には愛らしく思え、田舎の古い慣習に苦労しながらも、良い先生になろうとする。ある日、久子は子供 のいたずらで落とし穴に落ちて負傷し、長期間学校を休んでしまうが、先生に会いたい一心の子供たちは2里の道程を歩いて見舞いに来てくれ、皆で海辺で記念写真を撮る。しかし、自転車に乗れない久子は、住まい近くの本校へ転任することに。1933(昭和8)年、5年生になって子供たちは本校へ通うようになり、久子は結婚していた。子供たちにも人生の荒波が押しよせ、大工の娘・松江は母親が急死し、奉公に出される。久子は修学旅行先の金比羅で偶然に松江を

のいたずらで落とし穴に落ちて負傷し、長期間学校を休んでしまうが、先生に会いたい一心の子供たちは2里の道程を歩いて見舞いに来てくれ、皆で海辺で記念写真を撮る。しかし、自転車に乗れない久子は、住まい近くの本校へ転任することに。1933(昭和8)年、5年生になって子供たちは本校へ通うようになり、久子は結婚していた。子供たちにも人生の荒波が押しよせ、大工の娘・松江は母親が急死し、奉公に出される。久子は修学旅行先の金比羅で偶然に松江を 見かけることになる。軍国主義の影が教室を覆い始めたことに嫌気さした久子は、子供たちの卒業とともに教壇を去る。8年後の1941(昭和16)年、戦争が本格化し、教え子の男子5人と久子の夫は戦争に出征、漁師の娘コトエは大阪へ奉公に出るが、肺病になり物置で寝たきりになる。1945(昭和20)年、久子の夫は戦死し、かつての教え子も、竹一ら3人が戦死、ミサ子は結婚し、早苗は教師に、小ツルは産婆に、

見かけることになる。軍国主義の影が教室を覆い始めたことに嫌気さした久子は、子供たちの卒業とともに教壇を去る。8年後の1941(昭和16)年、戦争が本格化し、教え子の男子5人と久子の夫は戦争に出征、漁師の娘コトエは大阪へ奉公に出るが、肺病になり物置で寝たきりになる。1945(昭和20)年、久子の夫は戦死し、かつての教え子も、竹一ら3人が戦死、ミサ子は結婚し、早苗は教師に、小ツルは産婆に、 そしてコトエは肺病でひっそりと死んだ。久子には既に子が3人あったが、2歳の末っ娘は空腹に耐えかねた末に木になる柿の実を採ろうとして転落死する。翌1946(昭和21)年、久子は再び岬の分教場に教師として就任する。児童の中には、松江やミサ子の子供もいた。一夜、ミサ子、早苗、松江、マスノ、磯吉、吉次が久子を囲んで歓迎会を開いてくれ、磯吉は両目の視力を失っていた。かつての教え子たちは久子に自転車をプレゼントする。数日後、岬の道には元気に自転車のペダルを踏む久子の姿があった―。

そしてコトエは肺病でひっそりと死んだ。久子には既に子が3人あったが、2歳の末っ娘は空腹に耐えかねた末に木になる柿の実を採ろうとして転落死する。翌1946(昭和21)年、久子は再び岬の分教場に教師として就任する。児童の中には、松江やミサ子の子供もいた。一夜、ミサ子、早苗、松江、マスノ、磯吉、吉次が久子を囲んで歓迎会を開いてくれ、磯吉は両目の視力を失っていた。かつての教え子たちは久子に自転車をプレゼントする。数日後、岬の道には元気に自転車のペダルを踏む久子の姿があった―。 木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1954(昭和29)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第1位(2位も同監督の「女の園」('54年/松竹))、「毎日映画コンクール」日本映画大賞、「ブルーリボン賞」作品賞、1954年度「ゴールデングローブ賞」外国語映画賞受賞作。文藝春秋刊『大アンケートによる日本映画ベスト150』('89年/文春文庫ビジュアル版)第7位。壺井栄(1899-1967/享年67)の原作『二十四の瞳』は第二次世界大戦の終結から7年後の1952(昭和27)年に発表されていて(原作は瀬戸内海に浮かぶ島を舞台としているが、その島の名前は一度も出てこない。但し、小豆島は作者の出身地である)、映画は原作発表の翌年春から撮影が始まり、翌々年に公開されたということになります。

木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1954(昭和29)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第1位(2位も同監督の「女の園」('54年/松竹))、「毎日映画コンクール」日本映画大賞、「ブルーリボン賞」作品賞、1954年度「ゴールデングローブ賞」外国語映画賞受賞作。文藝春秋刊『大アンケートによる日本映画ベスト150』('89年/文春文庫ビジュアル版)第7位。壺井栄(1899-1967/享年67)の原作『二十四の瞳』は第二次世界大戦の終結から7年後の1952(昭和27)年に発表されていて(原作は瀬戸内海に浮かぶ島を舞台としているが、その島の名前は一度も出てこない。但し、小豆島は作者の出身地である)、映画は原作発表の翌年春から撮影が始まり、翌々年に公開されたということになります。 あの三島由紀夫は、最も好きな日本の映画監督に木下惠介監督を挙げていますが、「二十四の瞳」に関しては、「間がどうも古いね。泣かせる間がちゃんとできている。(中略)絶対、泣かなくなっちゃう、腹が立ってきてね」と雑誌の読者座談会で発言しており(同じ理由でビットリオ・デ・シーカの「自転車泥棒」('48年/伊)なども嫌いだったらしい)、「泣かせる」演出に嫌悪感があったようです(川内由紀人『三島由紀夫、左手に映画』('12年/河出書房新社))。自分も40代くらいまではあまり好きでなかったし、テレビなどでやっているとチャンネルを変えたりしていたように思いますが、今は年齢と共に素直に(?)"泣ける"ようになったのかも(やっぱり劇場で観る方がいい)。

あの三島由紀夫は、最も好きな日本の映画監督に木下惠介監督を挙げていますが、「二十四の瞳」に関しては、「間がどうも古いね。泣かせる間がちゃんとできている。(中略)絶対、泣かなくなっちゃう、腹が立ってきてね」と雑誌の読者座談会で発言しており(同じ理由でビットリオ・デ・シーカの「自転車泥棒」('48年/伊)なども嫌いだったらしい)、「泣かせる」演出に嫌悪感があったようです(川内由紀人『三島由紀夫、左手に映画』('12年/河出書房新社))。自分も40代くらいまではあまり好きでなかったし、テレビなどでやっているとチャンネルを変えたりしていたように思いますが、今は年齢と共に素直に(?)"泣ける"ようになったのかも(やっぱり劇場で観る方がいい)。 リメイクされたりもしていますが(映画では田中裕子版('87年)が、テレビドラマでは黒木瞳版('05年)、松下奈緒版('13年)などがある)、戦後10年以内に作られたこの作品が持つ独特の時代的、地方的な雰囲気があり(風光明媚な瀬戸内の風景や、素朴な人々の暮らしぶりといった背景)、それより後の映像化作品でこの作品を超えるのは難しいように思います(同じことが同監督の3年後のカラー作品「喜びも悲しみも幾歳月」('57年/松竹)についても言える。両作品とも季節の違いはあるが波止場で人々が出征兵士を見送るシーンがあり、それがまるで記録映像を観ているように見える)。勿論、「時代色」「地方色」だけでなく、木下惠介監督の演出のきめ細かさも光っているように思います。

リメイクされたりもしていますが(映画では田中裕子版('87年)が、テレビドラマでは黒木瞳版('05年)、松下奈緒版('13年)などがある)、戦後10年以内に作られたこの作品が持つ独特の時代的、地方的な雰囲気があり(風光明媚な瀬戸内の風景や、素朴な人々の暮らしぶりといった背景)、それより後の映像化作品でこの作品を超えるのは難しいように思います(同じことが同監督の3年後のカラー作品「喜びも悲しみも幾歳月」('57年/松竹)についても言える。両作品とも季節の違いはあるが波止場で人々が出征兵士を見送るシーンがあり、それがまるで記録映像を観ているように見える)。勿論、「時代色」「地方色」だけでなく、木下惠介監督の演出のきめ細かさも光っているように思います。 先に書いたように、物語には1928(昭和3)年、1933(昭和8)年、1941(昭和16)年、そして1945(昭和20)年から1946(昭和21)年という、大まかに言って4つのシークエンスがあり(こうした構成も「喜びも悲しみも幾歳月」に似ている)、この間に子供たちはそれぞれ6歳(小学校1年生)、10歳(小学校5年生)、18歳、22歳と成長し、大石先生も20代から40代になるわけですが、20代から40代の大石先生を巧みに演じ分けている高峰秀子もさることながら、子役たちも子供から大人になるまでが自然に繋がっているという感じです。

先に書いたように、物語には1928(昭和3)年、1933(昭和8)年、1941(昭和16)年、そして1945(昭和20)年から1946(昭和21)年という、大まかに言って4つのシークエンスがあり(こうした構成も「喜びも悲しみも幾歳月」に似ている)、この間に子供たちはそれぞれ6歳(小学校1年生)、10歳(小学校5年生)、18歳、22歳と成長し、大石先生も20代から40代になるわけですが、20代から40代の大石先生を巧みに演じ分けている高峰秀子もさることながら、子役たちも子供から大人になるまでが自然に繋がっているという感じです。 特に、6歳(小学校1年生)と10歳(小学校5年生)の配役は、全国からよく似た兄弟、姉妹を募集し、3600組7200人の子供たちの中から、12組24人が選ばれたとのことで(大人になってからの役者も、その子供たちとよく似た役者を選んだ)、観ていて「あの子が成長してこうなったのだな」などとと分かり、顔立ちや目元まで似ていたりすると結

特に、6歳(小学校1年生)と10歳(小学校5年生)の配役は、全国からよく似た兄弟、姉妹を募集し、3600組7200人の子供たちの中から、12組24人が選ばれたとのことで(大人になってからの役者も、その子供たちとよく似た役者を選んだ)、観ていて「あの子が成長してこうなったのだな」などとと分かり、顔立ちや目元まで似ていたりすると結 構はっとさせられます。でも、兄弟、姉妹を顔が似てるかどうかを基準に選んだということは、それをどう演出するかは、木下惠介監督には相当な自信があったのではないでしょうか。実際、子役たちから巧まざる上手さを引き出しているように思いました。「泣ける」背景には、こうした戦略的かつ細やかな技巧の積み重ねがあり、それが、声高ではないのに反戦映画としての訴求力があることに繋がっているのだと改めて思われ、評価「◎」としました。

構はっとさせられます。でも、兄弟、姉妹を顔が似てるかどうかを基準に選んだということは、それをどう演出するかは、木下惠介監督には相当な自信があったのではないでしょうか。実際、子役たちから巧まざる上手さを引き出しているように思いました。「泣ける」背景には、こうした戦略的かつ細やかな技巧の積み重ねがあり、それが、声高ではないのに反戦映画としての訴求力があることに繋がっているのだと改めて思われ、評価「◎」としました。

音楽の木下忠司(きのした・ちゅうじ、1916-2018)は木下惠介監督の弟で、この「二十四の瞳」をはじめ、「女の園」('54年/松竹)、「

音楽の木下忠司(きのした・ちゅうじ、1916-2018)は木下惠介監督の弟で、この「二十四の瞳」をはじめ、「女の園」('54年/松竹)、「 には、「大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン」('66年/大映)や「トラック野郎シリーズ」(東映、全10作中、8作を担当)なども手掛けています。NHKのテレビドラマ「

には、「大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン」('66年/大映)や「トラック野郎シリーズ」(東映、全10作中、8作を担当)なども手掛けています。NHKのテレビドラマ「

黄門様(東野英治郎)が悠々自適の生活を送っている常陸の国・西山荘。そこに程近い山道を必死に急ぐ二人の武士がいた。その二人を追う黒覆面の武士の一団が突如二人に襲いかかる。必死に応戦する二人は炭焼小屋へ逃げ込むが、火を放たれ、一人は倒れ、残る侍も危機に陥った。だが、間一髪、危ういところを風車の弥七(中谷一郎)が救う。西山荘にかつぎこまれた若侍は、実は加賀百万石前田家の城代家老・奥村作左衛門(三船敏郎)の息女・由美(栗原小巻)であった。由美の話では、加賀百万石は次席家老・村井主水(安部徹)の悪企みでお家騒動の渦中にあるという。話を聞いた黄門一行は加賀藩とその領民を救うべく加賀へと向った。越後へさしかかった一行は、とある旅籠に"水戸御老公様御宿"と大書した看板を見つける。何とニセ黄門の逗留だ。敵の目をくらますため、この連中を江戸へ立たせた黄門一行は加賀へと向かう―。

黄門様(東野英治郎)が悠々自適の生活を送っている常陸の国・西山荘。そこに程近い山道を必死に急ぐ二人の武士がいた。その二人を追う黒覆面の武士の一団が突如二人に襲いかかる。必死に応戦する二人は炭焼小屋へ逃げ込むが、火を放たれ、一人は倒れ、残る侍も危機に陥った。だが、間一髪、危ういところを風車の弥七(中谷一郎)が救う。西山荘にかつぎこまれた若侍は、実は加賀百万石前田家の城代家老・奥村作左衛門(三船敏郎)の息女・由美(栗原小巻)であった。由美の話では、加賀百万石は次席家老・村井主水(安部徹)の悪企みでお家騒動の渦中にあるという。話を聞いた黄門一行は加賀藩とその領民を救うべく加賀へと向った。越後へさしかかった一行は、とある旅籠に"水戸御老公様御宿"と大書した看板を見つける。何とニセ黄門の逗留だ。敵の目をくらますため、この連中を江戸へ立たせた黄門一行は加賀へと向かう―。

TV放送当時の第9部のキャスト陣が中心だそうで、88分という小品の尺に4話分くらいの話を詰め込みコンパクトに纏めている。当時のレギュラーメンバー(東野英治郎・里見浩太朗・大和田伸也・中谷一郎・高橋元太郎)に大物ゲスト(三船敏郎・栗原小巻・竹脇無我・ハナ肇・植木等・谷啓)そしてお馴染みの悪役俳優(安倍徹・川合伸旺・遠藤太津朗・富田仲次郎・汐路章・牧冬吉・深江正喜)と総出演。加賀藩次席家老・村井主水(安部徹)や悪代官・黒部八太夫(遠藤太津朗)が暗躍、彼らの悪事を挫くため黄門一行が動くも、ニセ黄門一行(ハナ肇・植木等・谷啓)が現れるなど、一筋縄にいかない展開。ただ、大筋としては黄門様が、三船敏郎が演じる城代家老を次席家老の陰謀から救う話なのだが、三船敏郎と東野英治郎の関係が「

TV放送当時の第9部のキャスト陣が中心だそうで、88分という小品の尺に4話分くらいの話を詰め込みコンパクトに纏めている。当時のレギュラーメンバー(東野英治郎・里見浩太朗・大和田伸也・中谷一郎・高橋元太郎)に大物ゲスト(三船敏郎・栗原小巻・竹脇無我・ハナ肇・植木等・谷啓)そしてお馴染みの悪役俳優(安倍徹・川合伸旺・遠藤太津朗・富田仲次郎・汐路章・牧冬吉・深江正喜)と総出演。加賀藩次席家老・村井主水(安部徹)や悪代官・黒部八太夫(遠藤太津朗)が暗躍、彼らの悪事を挫くため黄門一行が動くも、ニセ黄門一行(ハナ肇・植木等・谷啓)が現れるなど、一筋縄にいかない展開。ただ、大筋としては黄門様が、三船敏郎が演じる城代家老を次席家老の陰謀から救う話なのだが、三船敏郎と東野英治郎の関係が「 「二十四の瞳」●制作年:1954年●監督・脚本:木下惠介●製作:桑田良太郎●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:壺井栄●時間:156分●出演:高峰秀子(大石久子)/天本英世(大石久子の夫)/夏川静江(久子の母)/笠智衆(分教場の男先生)/浦辺粂子(男先生の妻)/明石潮(校長先生)/高橋豊子(小林先生)/小林十九二(松江の父)/草香田鶴子(松江の母)/清川虹子(よろずやのおかみ)/高原駿雄(加部小ツルの父)/浪花千栄子(飯屋のかみさん)/田村高廣(岡田磯吉)/三浦礼(竹下竹一)/渡辺四郎(竹下竹一(本校時代))/戸井田康国(徳田吉次)/大槻義一(森岡正)清水龍雄(相沢仁太)/月丘夢路(香川マスノ)/篠原都代子(西口ミサ子)/井川邦子(川本松江)/小林トシ子(山石早苗)/永井美子(片桐コトエ)●公開:1954/09●配給:松竹●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(18-05-08)(評価:★★★★☆)

「二十四の瞳」●制作年:1954年●監督・脚本:木下惠介●製作:桑田良太郎●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:壺井栄●時間:156分●出演:高峰秀子(大石久子)/天本英世(大石久子の夫)/夏川静江(久子の母)/笠智衆(分教場の男先生)/浦辺粂子(男先生の妻)/明石潮(校長先生)/高橋豊子(小林先生)/小林十九二(松江の父)/草香田鶴子(松江の母)/清川虹子(よろずやのおかみ)/高原駿雄(加部小ツルの父)/浪花千栄子(飯屋のかみさん)/田村高廣(岡田磯吉)/三浦礼(竹下竹一)/渡辺四郎(竹下竹一(本校時代))/戸井田康国(徳田吉次)/大槻義一(森岡正)清水龍雄(相沢仁太)/月丘夢路(香川マスノ)/篠原都代子(西口ミサ子)/井川邦子(川本松江)/小林トシ子(山石早苗)/永井美子(片桐コトエ)●公開:1954/09●配給:松竹●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(18-05-08)(評価:★★★★☆)

「水戸黄門」(劇場版)●制作年:1978年●監督:山内(やまのうち)鉄也●製作(プロデューサー)西村俊一/郡進剛/森誠一/神先頌尚/杉本直幸●原案・脚本:葉村彰子●撮影:増田敏雄●音楽:木下忠司●時間:88分●出演:東野英治郎/里見浩太朗/大和田伸也/高橋元太郎/中谷一郎/和田浩治/山口いづみ/鮎川いづみ/谷幹一/遠藤太津朗/富田仲次郎/稲葉義男/浜田寅彦/川合伸旺/東野英心/深江章喜/汐路章/牧冬吉/正司歌江/正司照江/正司花江/伊藤洋一/ハナ肇/植木等/谷啓/加藤嘉/安部徹/岩尾正隆/栗原小巻/竹脇無我/三船敏郎●公開:1978/12●配給:東映)(評価:★★★)

「水戸黄門」(劇場版)●制作年:1978年●監督:山内(やまのうち)鉄也●製作(プロデューサー)西村俊一/郡進剛/森誠一/神先頌尚/杉本直幸●原案・脚本:葉村彰子●撮影:増田敏雄●音楽:木下忠司●時間:88分●出演:東野英治郎/里見浩太朗/大和田伸也/高橋元太郎/中谷一郎/和田浩治/山口いづみ/鮎川いづみ/谷幹一/遠藤太津朗/富田仲次郎/稲葉義男/浜田寅彦/川合伸旺/東野英心/深江章喜/汐路章/牧冬吉/正司歌江/正司照江/正司花江/伊藤洋一/ハナ肇/植木等/谷啓/加藤嘉/安部徹/岩尾正隆/栗原小巻/竹脇無我/三船敏郎●公開:1978/12●配給:東映)(評価:★★★) 「水戸黄門(14-21)(西村晃版)」)●監督:山内鉄也/荒井岱志/居川靖彦/倉田準二/居川靖彦/倉田準二ほか●脚本:葉村彰子/櫻井康裕/大西信行/芦沢俊郎/大久保昌一良/廣澤榮/伊上勝ほか●音楽:木下忠司●出演:西村晃/里見浩太朗/伊吹吾朗/高橋元太郎/山口いづみ/片平なぎさ/鳥越マリ/せんだみつお/由美かおる/野村将希/中谷一郎/あおい輝彦●放映:1983/10~1992/11(全283回)●放送局:TBS

「水戸黄門(14-21)(西村晃版)」)●監督:山内鉄也/荒井岱志/居川靖彦/倉田準二/居川靖彦/倉田準二ほか●脚本:葉村彰子/櫻井康裕/大西信行/芦沢俊郎/大久保昌一良/廣澤榮/伊上勝ほか●音楽:木下忠司●出演:西村晃/里見浩太朗/伊吹吾朗/高橋元太郎/山口いづみ/片平なぎさ/鳥越マリ/せんだみつお/由美かおる/野村将希/中谷一郎/あおい輝彦●放映:1983/10~1992/11(全283回)●放送局:TBS

米国留学を終えた吉見藍子(岡田茉莉子)は、帰国してから国際社会福祉協会に勤め社会事業に打ちこんでいた。その関係から彼女は、旋盤工の兼藤良晴(宗方勝巳)を補導しながらその更生を願っていたが、良晴は彼女に一途な思いを寄せていた。しかし藍子には、米国で結ばれた電力会社の有能な技師・立花研一(三橋達也)という恋人があった。藍子の母・克代(乙羽信子)は家政婦紹介所を営み、妹の紅子(桑野みゆき)は高校に通っていた。勝気な克代は子供達に父親は戦死したといっているが、夫の周三(山村聡)は杉電気の社長として実業界の大立物であった。藍子と紅子はふとしたことから父のことを知った。二十年前、克代の父に望まれ彼女と結婚して吉見農場の養子となった周三は、老人の死後、老母や兄夫婦の冷たい仕打ちに家を飛び出してしまった。杉を愛する克代は彼を追って復縁を迫ったが断わられ、克代は無理心中を図った。だが、二人とも生命をとりとめたのであった。藍子は自分の体の中に母と同じ血が流れていることを知った。その頃、立花には縁談が進められていた、化粧品会社を経営する未亡人・香月藤尾(高峰三枝子)の一人娘・苑子(牧紀子)との話である。ある日良晴は、藍子が自分に寄せる好意を、男女の愛情と勘違いして藍子に迫るが、藍子に突放されてしまう。それからの良晴の生活は荒れ、遂には夜の女を殺害するという事態に陥る。一方、立花は苑子との結婚のために藍子との関係を清算しようとしていた。立花のアパートを訪れた藍子は、眠っている立花の枕元からの手紙でそのことを知り、立花を殺そうとするが、どうしても殺すことができなかった。傷心の藍子は、父のところに飛び込む。翌朝、杉の知らせで克代も駆けつけて来た―。

米国留学を終えた吉見藍子(岡田茉莉子)は、帰国してから国際社会福祉協会に勤め社会事業に打ちこんでいた。その関係から彼女は、旋盤工の兼藤良晴(宗方勝巳)を補導しながらその更生を願っていたが、良晴は彼女に一途な思いを寄せていた。しかし藍子には、米国で結ばれた電力会社の有能な技師・立花研一(三橋達也)という恋人があった。藍子の母・克代(乙羽信子)は家政婦紹介所を営み、妹の紅子(桑野みゆき)は高校に通っていた。勝気な克代は子供達に父親は戦死したといっているが、夫の周三(山村聡)は杉電気の社長として実業界の大立物であった。藍子と紅子はふとしたことから父のことを知った。二十年前、克代の父に望まれ彼女と結婚して吉見農場の養子となった周三は、老人の死後、老母や兄夫婦の冷たい仕打ちに家を飛び出してしまった。杉を愛する克代は彼を追って復縁を迫ったが断わられ、克代は無理心中を図った。だが、二人とも生命をとりとめたのであった。藍子は自分の体の中に母と同じ血が流れていることを知った。その頃、立花には縁談が進められていた、化粧品会社を経営する未亡人・香月藤尾(高峰三枝子)の一人娘・苑子(牧紀子)との話である。ある日良晴は、藍子が自分に寄せる好意を、男女の愛情と勘違いして藍子に迫るが、藍子に突放されてしまう。それからの良晴の生活は荒れ、遂には夜の女を殺害するという事態に陥る。一方、立花は苑子との結婚のために藍子との関係を清算しようとしていた。立花のアパートを訪れた藍子は、眠っている立花の枕元からの手紙でそのことを知り、立花を殺そうとするが、どうしても殺すことができなかった。傷心の藍子は、父のところに飛び込む。翌朝、杉の知らせで克代も駆けつけて来た―。 五所平之助監督の1961年11月公開作で、原作は円地文子の『愛情の系譜』('61年5月刊/新潮社)。原作を比較的忠実に映像化していますが、結果として「てんこ盛り」的になったという感じです。原作のイメージを視覚的に確認するのにはいいですが、ややストーリー全体のテンポが鈍くなってしまいました(例えば、原作では、藍子が父親の存命や母親との過去の経緯を知るのは前半部分のかなり早い段階だが、映画では後半に入ってから)。

五所平之助監督の1961年11月公開作で、原作は円地文子の『愛情の系譜』('61年5月刊/新潮社)。原作を比較的忠実に映像化していますが、結果として「てんこ盛り」的になったという感じです。原作のイメージを視覚的に確認するのにはいいですが、ややストーリー全体のテンポが鈍くなってしまいました(例えば、原作では、藍子が父親の存命や母親との過去の経緯を知るのは前半部分のかなり早い段階だが、映画では後半に入ってから)。 映画は、主人公・藍子が外人のガイドをして鷺山を見学している場面から始まり、そこへ、鷺を撮影している一人の中年の男性が話しかけます。藍子はガイド以外に罪を犯した青少年を更生させたりする仕事もしていて、その仕事に生き甲斐を感じていますが、結婚直前まで進んでいる恋人の立花はあまり評価していない様子。妹の紅子は最近派手な行動が目立ってきて母・克代は心配していますが、実は紅子が会っていたのは死んだと聞いていた父で、今は杉周三という名で事業を成功させおり、それが、藍子が鷺山で出会った紳士でした。杉は北海道で克代と結婚していたものの確執があり、克代からは離れようとした際に克代が杉をナイフで刺して怪我を負わせてしまい、克代は今も杉を恨み関わることを嫌っています。一方、立花は取引先の実業家の娘との縁談が持ち上がり、はっきり藍子に話せずにいて、藍子の方は、面倒を見ていた不良少年が殺人を犯してしまい、原因は藍子にそっけなくされて自暴自棄になったためらしい―と、やっぱり今一度振り返っても"盛り沢山"過ぎます(笑)。

映画は、主人公・藍子が外人のガイドをして鷺山を見学している場面から始まり、そこへ、鷺を撮影している一人の中年の男性が話しかけます。藍子はガイド以外に罪を犯した青少年を更生させたりする仕事もしていて、その仕事に生き甲斐を感じていますが、結婚直前まで進んでいる恋人の立花はあまり評価していない様子。妹の紅子は最近派手な行動が目立ってきて母・克代は心配していますが、実は紅子が会っていたのは死んだと聞いていた父で、今は杉周三という名で事業を成功させおり、それが、藍子が鷺山で出会った紳士でした。杉は北海道で克代と結婚していたものの確執があり、克代からは離れようとした際に克代が杉をナイフで刺して怪我を負わせてしまい、克代は今も杉を恨み関わることを嫌っています。一方、立花は取引先の実業家の娘との縁談が持ち上がり、はっきり藍子に話せずにいて、藍子の方は、面倒を見ていた不良少年が殺人を犯してしまい、原因は藍子にそっけなくされて自暴自棄になったためらしい―と、やっぱり今一度振り返っても"盛り沢山"過ぎます(笑)。 同じく乙羽信子が母親、岡田茉莉子が娘を演じた映画に、木下惠介監督の「香華」('64年/松竹)があり、原作は有吉佐和子ですが、こちらの方が良かったです(原作を読んでいないせいか)。母娘の確執を描いたものでは、今村昌平監督の「

同じく乙羽信子が母親、岡田茉莉子が娘を演じた映画に、木下惠介監督の「香華」('64年/松竹)があり、原作は有吉佐和子ですが、こちらの方が良かったです(原作を読んでいないせいか)。母娘の確執を描いたものでは、今村昌平監督の「 乙羽信子演じる母・郁代が実に身勝手そのものの性格で、その淫蕩な生活

乙羽信子演じる母・郁代が実に身勝手そのものの性格で、その淫蕩な生活 がたたって岡田茉莉子演じる娘・朋子は芸者に売られることになりますが、それから暫くして借金苦のため、郁代自身も芸者となり、芸者として成功する娘に対して母の方はすっかり落ちぶれ、それでもあれやこれやで娘に迷惑をかけるという展開の話です(同じ置屋に母と娘がいるというのが凄まじい)。

がたたって岡田茉莉子演じる娘・朋子は芸者に売られることになりますが、それから暫くして借金苦のため、郁代自身も芸者となり、芸者として成功する娘に対して母の方はすっかり落ちぶれ、それでもあれやこれやで娘に迷惑をかけるという展開の話です(同じ置屋に母と娘がいるというのが凄まじい)。

原作と比べてしまうと、そういった評価になってしまうのでしょうか。「香華」の原作も「婦人公論読者賞」や「小説新潮賞」を受賞しており、映画を観てから原作を読みましたが、これがまた傑作。ただし、映画は原作を上手く映像化しており、そこには岡田茉莉子をはじめとする俳優陣の果たしている役割も大きいように思いました。もし、原作を先に読んで映画を観ていたら、物足りなさを感じたでしょうか。自分でも分かりません。今回映画「愛憎の系譜」の方が、先に原作を読んでしまった(それで映画化作品に物足りななさを感じる結果となった)こととの関係で、ちょっと考えさられました。

原作と比べてしまうと、そういった評価になってしまうのでしょうか。「香華」の原作も「婦人公論読者賞」や「小説新潮賞」を受賞しており、映画を観てから原作を読みましたが、これがまた傑作。ただし、映画は原作を上手く映像化しており、そこには岡田茉莉子をはじめとする俳優陣の果たしている役割も大きいように思いました。もし、原作を先に読んで映画を観ていたら、物足りなさを感じたでしょうか。自分でも分かりません。今回映画「愛憎の系譜」の方が、先に原作を読んでしまった(それで映画化作品に物足りななさを感じる結果となった)こととの関係で、ちょっと考えさられました。 「愛情の系譜」●制作年:1961年●監督:五所平之助●製作:月森仙之助/五所平之助●脚本:八住利雄●撮影:木塚誠一●音楽:芥川也寸志●原作:円地文子●時間:108分●出演:岡田茉莉子/三橋達也/桑野みゆき/山村聡/園井啓介/牧紀子/乙羽信子/高峰三枝子/宗方勝巳/市川翠扇/千石規子/殿山泰司/陶隆/十朱久雄●公開:1961/11●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★)<.font>

「愛情の系譜」●制作年:1961年●監督:五所平之助●製作:月森仙之助/五所平之助●脚本:八住利雄●撮影:木塚誠一●音楽:芥川也寸志●原作:円地文子●時間:108分●出演:岡田茉莉子/三橋達也/桑野みゆき/山村聡/園井啓介/牧紀子/乙羽信子/高峰三枝子/宗方勝巳/市川翠扇/千石規子/殿山泰司/陶隆/十朱久雄●公開:1961/11●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★)<.font>

「香華(こうげ)」●制作年:1964年●監督・脚本:木下惠介●製作:白井昌夫/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:有吉佐和子●時間:201分●出演:岡田茉莉子/乙羽信子/田中絹代/北村和夫/岡田英次/宇佐美淳也/加藤剛/三木のり平/村上冬樹/桂小金治/柳永二郎/市川翠扇/杉村春子/菅原文太/内藤武敏/奈良岡朋子/岩崎加根子●公開:1964/05●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-27)(評価:★★★★☆)

「香華(こうげ)」●制作年:1964年●監督・脚本:木下惠介●製作:白井昌夫/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:有吉佐和子●時間:201分●出演:岡田茉莉子/乙羽信子/田中絹代/北村和夫/岡田英次/宇佐美淳也/加藤剛/三木のり平/村上冬樹/桂小金治/柳永二郎/市川翠扇/杉村春子/菅原文太/内藤武敏/奈良岡朋子/岩崎加根子●公開:1964/05●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-27)(評価:★★★★☆) 文(加藤剛)を知ったのは、この頃のことだった。一本気で真面目な朋子と江崎の恋は、許されぬ環境の中で激しく燃えた。江崎の「芸者をやめて欲しい」という言葉に、朋子は自分を賭けてやがて神波伯爵の世話で"花津川"という芸者の置屋を始め独立した。

文(加藤剛)を知ったのは、この頃のことだった。一本気で真面目な朋子と江崎の恋は、許されぬ環境の中で激しく燃えた。江崎の「芸者をやめて欲しい」という言葉に、朋子は自分を賭けてやがて神波伯爵の世話で"花津川"という芸者の置屋を始め独立した。