「●ま 松本 清張」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3075】 松本 清張 『強き蟻』

「●日本のTVドラマ (90年代~)」の インデックッスへ(「松本清張スペシャル・留守宅の事件」)

「留守宅の事件」ほか"社会派"の面目躍如といった作品群。どれも面白かった。

『証明』(ポケット文春)/『証明 (文春文庫)』/『新装版 証明 (文春文庫)』/火曜サスペンス劇場「松本清張スペシャル・留守宅の事件」('96年/日本テレビ)古谷一行/内藤剛志

「証明」(オール読物、1969年)、「新開地の事件」(オール読物、1969年)、「蜜宗律仙教」(オール読物、1970年)、「留守宅の事件」(小説現代、1971年)の4編を所収。この中で、「密宗律仙教」は、印刷屋の渡り職人をしていた男が高野山で修行して新興宗教を起こす話で、宗教団体がどう生まれ、どう成長するか、そのプロセスが丁寧に描いていて面白かったです。最後の方に注射による犯罪行為が出てきますが、それは付け足しのようなもので、むしろノンフィクションタッチで描かれる教団および教祖誕生のプロセスが読み処であったように思います。他の3編は―。

「証明」(オール読物、1969年)、「新開地の事件」(オール読物、1969年)、「蜜宗律仙教」(オール読物、1970年)、「留守宅の事件」(小説現代、1971年)の4編を所収。この中で、「密宗律仙教」は、印刷屋の渡り職人をしていた男が高野山で修行して新興宗教を起こす話で、宗教団体がどう生まれ、どう成長するか、そのプロセスが丁寧に描いていて面白かったです。最後の方に注射による犯罪行為が出てきますが、それは付け足しのようなもので、むしろノンフィクションタッチで描かれる教団および教祖誕生のプロセスが読み処であったように思います。他の3編は―。

「証明」

高山久美子の夫・信夫は5年前に会社勤めを辞め、文芸雑誌への小説の持ち込みを続けていた。信夫の作品は同人雑誌に時々掲載されたが、一流の文芸雑誌からは原稿を突き返される日々が続いた。美久子は婦人雑誌の下調べの仕事をしていたが、無収入の状態が続く信夫は、久美子が帰宅すると当て付けるように荒れ狂ったり、妨害したりするのだった。妻に養われているという卑屈感が原因とはわかっていたが、いまさら文学を止めて下さいと久美子は言えなかった。不規則な久美子の仕事時間に疑念を持つようになった信夫は、久美子にその日の行動の明確な報告を要求し、辻褄の合わないと怒るようになった。ある日、久美子は取材のため、洋画家の守山嘉一と赤坂のレストランで会った。帰宅途中、守山が名うてのプレイボーイの評判があることに気づく。信夫には隠さなければならない...。久美子は守山に再び会い、口止めを懇願する―。

主人公が夫の疑いを避けるために自分の行動記録の改竄したことよって、逆に自分自身を追い込んでしまう話かと思いましたが、途中までそうした様相を呈していたものの、終盤に話は思わぬ急展開をしました。肉食系っぽい守山とは何も無かったのに、一見乾いた感じの仏文学者の平井と...。結局、夫の嫉妬には耐えることができたけれど、自分の方のそれは抑えられなかったということになるでしょうか。今まで夫の下で我慢していた分、抑圧された情動が一気に発散されて、「本気」になってしまったということなのかもしれません。平井への嫉妬が恨みに転じて...。それにしても、その瞬間によく犯行を思いついたものだなあ。犯罪は犯罪に違いないけれど、ある種の無理心中と言えるかも。

この「証明」はこれまでに2度、1977年にTBS「東芝日曜劇場」で大原麗子・山本學主演で、1994年の同じくTBSの「月曜ドラマスペシャル」で風間杜夫・原田美枝子主演でドラマ化されていますが、いずれも個人的には未見です。

この「証明」はこれまでに2度、1977年にTBS「東芝日曜劇場」で大原麗子・山本學主演で、1994年の同じくTBSの「月曜ドラマスペシャル」で風間杜夫・原田美枝子主演でドラマ化されていますが、いずれも個人的には未見です。

「新開地の事件」

東京西部の北多摩郡、農地が開発されベッドタウン化しつつある地域で、長野直治は妻のヒサ・娘の富子と3人で暮らしていたが、ある時、九州から下田忠夫というゴツゴツした風貌の男が来て、間借人として直治の家に入ることになった。忠夫は菓子職人の見習いとして中央線沿線の有名菓子屋に通った。やがて職人となった忠夫は、富子と結婚することになり、長野家の養子に入る。やがて忠夫は直治の援助もあり、新宿の近くに洋菓子店を開業、店は繁盛した。1年後、直治は卒中で倒れ体が不自由になり、その2年目、直治は庭先で転倒し頭を打ったことが原因で死んだ。ヒサの身の振り方が問題となったが、土地を売って忠夫の店に同居するよう提案されるも、ヒサは頑なに拒否する。そうした中、ヒサの絞殺死体が発見される。忠夫の不審な行動に着目した警察は、行方不明となった忠夫を全国に指名手配、2週間後に逮捕された忠夫は、警察の推定した通りに犯行を自供する。しかし、その供述に検事は疑問を抱く―。

東京西部の北多摩郡、農地が開発されベッドタウン化しつつある地域で、長野直治は妻のヒサ・娘の富子と3人で暮らしていたが、ある時、九州から下田忠夫というゴツゴツした風貌の男が来て、間借人として直治の家に入ることになった。忠夫は菓子職人の見習いとして中央線沿線の有名菓子屋に通った。やがて職人となった忠夫は、富子と結婚することになり、長野家の養子に入る。やがて忠夫は直治の援助もあり、新宿の近くに洋菓子店を開業、店は繁盛した。1年後、直治は卒中で倒れ体が不自由になり、その2年目、直治は庭先で転倒し頭を打ったことが原因で死んだ。ヒサの身の振り方が問題となったが、土地を売って忠夫の店に同居するよう提案されるも、ヒサは頑なに拒否する。そうした中、ヒサの絞殺死体が発見される。忠夫の不審な行動に着目した警察は、行方不明となった忠夫を全国に指名手配、2週間後に逮捕された忠夫は、警察の推定した通りに犯行を自供する。しかし、その供述に検事は疑問を抱く―。

松本清張ほか著、日本推理作家協会編『新開地の事件―最新ミステリー選集3〈策謀編〉』(カッパノベルス 1971.09)

土地を売る売らないの件でなぜ揉めるのかなあと思いましたが、最後に思わぬ真相が明かされてビックリ。ちょっとこの「動機」は思いつかないなあ。推理しようがなかったです。母と娘と娘婿の性の確執かあ。「どろどろ度」は4編の中で一番でした。

この「新開地の事件」は、1983年に日本テレビの「火曜サスペンス劇場」枠で藤真利子主演で「松本清張スペシャル・松本清張の知られざる動機」というタイトルで(まさにタイトル通りだが)ドラマ化されています。地主の一人娘・長野富子を藤真利子が、富子の結婚相手・下田忠夫を高岡建治が演じ、富子の母・長野ヒサは吉行和子、父・直治は内田朝雄が演じていますが、こちらも未見です。

この「新開地の事件」は、1983年に日本テレビの「火曜サスペンス劇場」枠で藤真利子主演で「松本清張スペシャル・松本清張の知られざる動機」というタイトルで(まさにタイトル通りだが)ドラマ化されています。地主の一人娘・長野富子を藤真利子が、富子の結婚相手・下田忠夫を高岡建治が演じ、富子の母・長野ヒサは吉行和子、父・直治は内田朝雄が演じていますが、こちらも未見です。

「留守宅の事件」

足立区・西新井の栗山敏夫宅の物置で、栗山の妻・宗子の死体が発見された。萩野光治は栗山の友人であったが、宗子に好意を持っていた。栗山の留守中に宗子のもとを訪れていたことが露見し、萩野は殺人の容疑者として逮捕される。他方、捜査主任の石子警部補は、萩野が宗子を犯さなかった点、栗山の素行に問題があった点から、真犯人は栗山だと考える。しかし、自動車セールスマンの栗山は仕事で東北各地を廻っており、その合間を縫って東京の宗子を殺すことは、まったく不可能であるように思われた―。

"ミニ「点と線」"みたいな感じで面白かったです(この作品は1972年・第3回「小説現代読者賞」に選ばれている)。文庫解説の阿刀田高氏も、表題作よりも先にこちらの方を取り上げているくらい。犯人の見当はすぐつきますが、どうやってアリバイを崩すかが焦点になっています。個人的には、終盤ばたばたっと急展開する「証明」よりもこちらの方がオーソドックスと言うか、やや上に思えました。

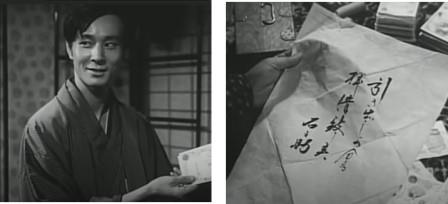

この「留守宅の事件」は、1996年に日本テレビの「火曜サスペンス劇場」枠で古谷一行・内藤剛志主演で、2013年にテレビ東京の「水曜ミステリー9」枠で寺尾聰主演(刑事役)でそれぞれドラマ化されていますが、「火曜サスペンス劇場」版の古谷一行・内藤剛志主演の「松本清張スペシャル・留守宅の事件」を観ました。

この「留守宅の事件」は、1996年に日本テレビの「火曜サスペンス劇場」枠で古谷一行・内藤剛志主演で、2013年にテレビ東京の「水曜ミステリー9」枠で寺尾聰主演(刑事役)でそれぞれドラマ化されていますが、「火曜サスペンス劇場」版の古谷一行・内藤剛志主演の「松本清張スペシャル・留守宅の事件」を観ました。

古谷一行(萩野光治:会社員)/内藤剛志(栗山敏夫:萩野の後輩、セールスマン)/洞口依子(栗山宗子:栗山の妻、萩野の従妹、絞殺被害者)/余貴美子(萩野芳子:萩野の妻)/平泉成(石子静雄:警視庁警部補、捜査主任)/芳本美代子(高瀬昌子:栗山宗子の妹)

容疑者にされてしまう萩野光治(古谷一行)は、原作と異なり、被害者の栗山宗子(洞口依子)と従兄妹関係にあり、かつて一度だけ肉体関係を持ったことがあるという設定となっていました。さらに、萩野は警察に逮捕されそうになる直前に逃れ、潜伏しながら妻(余貴美子)の助けを借りて、栗山(内藤剛志)が真犯人であるとの確証を得るに至り、自らその鉄壁のアリバイ崩しに挑むというもの(犯人の濡れ衣を着せられた男が逃亡しながら真犯人を突きとめるという「逃亡者」のリチャード・キンブルのスタイル)。最後は事件を解き明かすも、妻は自分の下を去って行くというほろ苦い結末でした(脚本は大野靖子(1928-2011/82歳没))。

容疑者にされてしまう萩野光治(古谷一行)は、原作と異なり、被害者の栗山宗子(洞口依子)と従兄妹関係にあり、かつて一度だけ肉体関係を持ったことがあるという設定となっていました。さらに、萩野は警察に逮捕されそうになる直前に逃れ、潜伏しながら妻(余貴美子)の助けを借りて、栗山(内藤剛志)が真犯人であるとの確証を得るに至り、自らその鉄壁のアリバイ崩しに挑むというもの(犯人の濡れ衣を着せられた男が逃亡しながら真犯人を突きとめるという「逃亡者」のリチャード・キンブルのスタイル)。最後は事件を解き明かすも、妻は自分の下を去って行くというほろ苦い結末でした(脚本は大野靖子(1928-2011/82歳没))。

金田一耕助役のイメージが強い古谷一行が、被疑者とされながらも自ら事件の真相を探る"探偵"の役割を演じているのはともかく、最近は刑事役が多い内藤剛志が犯人役を演じているのが興味深いですが、思い起こせばこの当時は結構犯人役や被害者役もやっていた記憶があります(1994年のTBS「月曜ドラマスペシャル」版の松本清張原作「証明」では、主人公に殺害される仏文学者の平井の役で出ている)。

金田一耕助役のイメージが強い古谷一行が、被疑者とされながらも自ら事件の真相を探る"探偵"の役割を演じているのはともかく、最近は刑事役が多い内藤剛志が犯人役を演じているのが興味深いですが、思い起こせばこの当時は結構犯人役や被害者役もやっていた記憶があります(1994年のTBS「月曜ドラマスペシャル」版の松本清張原作「証明」では、主人公に殺害される仏文学者の平井の役で出ている)。

内藤剛志/古谷一行

「松本清張スペシャル・留守宅の事件」●監督:嶋村正敏●プロデューサー:佐光千尋(日本テレビ)/田中浩三(松竹)/林悦子(『霧』企画)●脚本:大野靖子●音楽:大谷和夫●原作:松本清張「留守宅の事件」●出演:古谷一行/内藤剛志/余貴美子/洞口依子/芳本美代子/平泉成/加地凌馬/内田大介/岡崎公彦/小畑二郎/米沢牛/佐竹努/西塔亜利夫/白鳥英一/阿倍正明/大橋ミツ/但木秋寿/木村理沙●放映:1996/01/09(全1回)●放送局:日本テレビ

「松本清張スペシャル・留守宅の事件」●監督:嶋村正敏●プロデューサー:佐光千尋(日本テレビ)/田中浩三(松竹)/林悦子(『霧』企画)●脚本:大野靖子●音楽:大谷和夫●原作:松本清張「留守宅の事件」●出演:古谷一行/内藤剛志/余貴美子/洞口依子/芳本美代子/平泉成/加地凌馬/内田大介/岡崎公彦/小畑二郎/米沢牛/佐竹努/西塔亜利夫/白鳥英一/阿倍正明/大橋ミツ/但木秋寿/木村理沙●放映:1996/01/09(全1回)●放送局:日本テレビ

こうしてみると、「密宗律仙教」以外の他の3編にしても、文庫解説の阿刀田高氏も指摘しているように、「推理」そのものよりも、「社会」や「人間」にウェイトを置いた作品であったように思われ、"社会派"と呼ばれた作者の面目躍如と言える作品群でした。

【1976年文庫化・2013年新装版[文春文庫]】

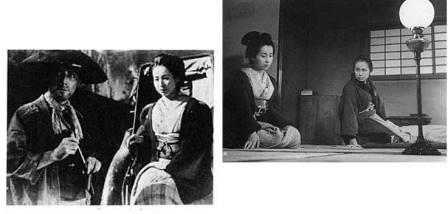

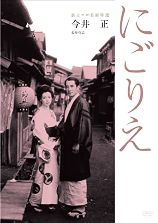

この「にごりえ」は、今井正監督によりオムニバス映画「にごりえ」('53年/松竹)の第3話として淡島千景主演で映像化されていて、結城朝之助を山村聡、源七を宮口精二、源七の妻・お初を杉村春子が演じています(二人の息子を当時6歳の松山省二が演じている)。「文学座総出演」の映画とのことで、この第3話にはそのほかにヤクザや酔客などの役で、加藤武や小池朝雄、神山繁などがノンクレジットでちょっとだけですが出ています。

この「にごりえ」は、今井正監督によりオムニバス映画「にごりえ」('53年/松竹)の第3話として淡島千景主演で映像化されていて、結城朝之助を山村聡、源七を宮口精二、源七の妻・お初を杉村春子が演じています(二人の息子を当時6歳の松山省二が演じている)。「文学座総出演」の映画とのことで、この第3話にはそのほかにヤクザや酔客などの役で、加藤武や小池朝雄、神山繁などがノンクレジットでちょっとだけですが出ています。 この物語におけるお力は上客の結城朝之助の態度は微妙です。お力は菊の井のいわばナンバーワン芸妓でありながら、今の生活を虚しく感じており、自暴自棄になっているところがあります。そんなお力の前に客として朝之助という独身男性が現れ、彼に対して彼女は自分の生い立ちなどを語るまでになり(その中身は子ども時代の凄まじいまでの貧乏物語で、これは映画でも映像化されていた)、一時は朝之助に気持ちが傾いたかに思えました。でも、朝之助の方は、突き放しはしないものの、「俺の嫁になれ」などといったことを言うわけでもありません。

この物語におけるお力は上客の結城朝之助の態度は微妙です。お力は菊の井のいわばナンバーワン芸妓でありながら、今の生活を虚しく感じており、自暴自棄になっているところがあります。そんなお力の前に客として朝之助という独身男性が現れ、彼に対して彼女は自分の生い立ちなどを語るまでになり(その中身は子ども時代の凄まじいまでの貧乏物語で、これは映画でも映像化されていた)、一時は朝之助に気持ちが傾いたかに思えました。でも、朝之助の方は、突き放しはしないものの、「俺の嫁になれ」などといったことを言うわけでもありません。 お力も、結局は朝之助とは一緒にはなれないと思ったのでしょうか。あるいは、彼女自身が男性に完全に所有されることを拒否しているようにもとれます。そして、さらに深い虚無感に陥ったようにも思われ、源七の方へ奔ったともとれます(源七を狂わせた罰を自ら引き受けて死んでいったとの解釈もあるようだ)。一方、源七の側にすれば、「いっそ死のう」との想いは自然なことであり、ネガティブな意味での「渡りに船」だったかもしれません。彼は一緒に死んでくれる相手としてお力のことを考えていたのではないかと思われます(山中貞雄監督の「

お力も、結局は朝之助とは一緒にはなれないと思ったのでしょうか。あるいは、彼女自身が男性に完全に所有されることを拒否しているようにもとれます。そして、さらに深い虚無感に陥ったようにも思われ、源七の方へ奔ったともとれます(源七を狂わせた罰を自ら引き受けて死んでいったとの解釈もあるようだ)。一方、源七の側にすれば、「いっそ死のう」との想いは自然なことであり、ネガティブな意味での「渡りに船」だったかもしれません。彼は一緒に死んでくれる相手としてお力のことを考えていたのではないかと思われます(山中貞雄監督の「 ただし、変な言い方ですが、こういう絶望的な物語(「悲惨小説」)になっているところが逆に面白いのかもしれず、一葉という人は読者心理がよく分かっていたのではないかと思います。また、お力自身の絶望感には、何か運命論的な思い込みがあるようにも思います。そうしたお力の絶望感が読む側に伝わってくる根底には、描写のリアリズムがあるのでしょう。それも読者を惹きつける要因になっていると思います。

ただし、変な言い方ですが、こういう絶望的な物語(「悲惨小説」)になっているところが逆に面白いのかもしれず、一葉という人は読者心理がよく分かっていたのではないかと思います。また、お力自身の絶望感には、何か運命論的な思い込みがあるようにも思います。そうしたお力の絶望感が読む側に伝わってくる根底には、描写のリアリズムがあるのでしょう。それも読者を惹きつける要因になっていると思います。 ごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

ごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

南北朝時代、戦火を免れた山寺に、無明の太郎と異名をとる盗賊(勝新太郎)が、白拍子あがりの情人・愛染(新珠三千代)と爛れた生活を送っていた。自堕落な愛染、太郎が従者のように献身しているのは、彼女が素晴らしい肉体を、持っていたからだった。晩秋のある夕暮、京から太郎の妻・楓(高峰秀子)が尋ねて来た。太郎は、自分を探し求めて訪れた楓を邪慳に扱ったが、彼女はいつしか庫裡に住みつき、ただひたすら獣が獲物を待つ忍従さで太郎に仕えた。それから半年ほども過ぎたある晩、道に迷った高野の上人(佐

南北朝時代、戦火を免れた山寺に、無明の太郎と異名をとる盗賊(勝新太郎)が、白拍子あがりの情人・愛染(新珠三千代)と爛れた生活を送っていた。自堕落な愛染、太郎が従者のように献身しているのは、彼女が素晴らしい肉体を、持っていたからだった。晩秋のある夕暮、京から太郎の妻・楓(高峰秀子)が尋ねて来た。太郎は、自分を探し求めて訪れた楓を邪慳に扱ったが、彼女はいつしか庫裡に住みつき、ただひたすら獣が獲物を待つ忍従さで太郎に仕えた。それから半年ほども過ぎたある晩、道に迷った高野の上人(佐 藤慶)が、一夜の宿を乞うて訪れた。楓は早速自分の苦衷を訴えたが、上人は、愛染を憎む己の心の中にこそ鬼が住んでいると説教し、上人が所持している黄金仏を盗ろうとした太郎には

藤慶)が、一夜の宿を乞うて訪れた。楓は早速自分の苦衷を訴えたが、上人は、愛染を憎む己の心の中にこそ鬼が住んでいると説教し、上人が所持している黄金仏を盗ろうとした太郎には 呪文を唱えて立往生させた。だが、上人はそこに現われた愛染を見て動揺した。その昔、上人を恋仇きと争わせ、仏門に入る結縁をつくった女、それが愛染だった。上人に敵意を感じた愛染は、彼を本堂に誘う。そうした愛染に上人は仏の道を諭そうとしたが―。

呪文を唱えて立往生させた。だが、上人はそこに現われた愛染を見て動揺した。その昔、上人を恋仇きと争わせ、仏門に入る結縁をつくった女、それが愛染だった。上人に敵意を感じた愛染は、彼を本堂に誘う。そうした愛染に上人は仏の道を諭そうとしたが―。

っていることになる)。従って、落ち武者たちが寺を襲い、それを太郎が妻妾見守る前で一人で片付けるというシーンも映画のオリジナルです。勝新太郎の座頭市シリーズを第1作の「座頭市物語」('62年/大映)をはじめ何本も撮っている監督なので、やはり剣戟を入れないと収まらなかったのでしょう(笑)。どこまでこんな調子で原作からの改変があるのかなあと思って観ていたら、佐藤慶の演じる上人が訪ねて来るところから原作戯曲の通りで、宮川一夫のカメラ、伊福部昭の音楽も相俟って、重厚感のある映像化作品に仕上がっていました。

っていることになる)。従って、落ち武者たちが寺を襲い、それを太郎が妻妾見守る前で一人で片付けるというシーンも映画のオリジナルです。勝新太郎の座頭市シリーズを第1作の「座頭市物語」('62年/大映)をはじめ何本も撮っている監督なので、やはり剣戟を入れないと収まらなかったのでしょう(笑)。どこまでこんな調子で原作からの改変があるのかなあと思って観ていたら、佐藤慶の演じる上人が訪ねて来るところから原作戯曲の通りで、宮川一夫のカメラ、伊福部昭の音楽も相俟って、重厚感のある映像化作品に仕上がっていました。

愛染と楓の激突はそのまま新珠三千代と高峰秀子の演技合戦の様相を呈しているように思われ(新珠三千代は現代的なメイク、高峰秀子は能面のようなメイクで、これは肉体と精神の対決を意味しているのではないか)、序盤で派手な剣戟を見せた勝新太郎も、愛染と楓の凌ぎ合いの狭間でたじたじとなる太郎さながらに、やや後退していく感じ。それでも、ああ、この役者が黒澤明の「影武者」をやっていたらなあ、と思わせる骨太さを遺憾なく発揮していました。

愛染と楓の激突はそのまま新珠三千代と高峰秀子の演技合戦の様相を呈しているように思われ(新珠三千代は現代的なメイク、高峰秀子は能面のようなメイクで、これは肉体と精神の対決を意味しているのではないか)、序盤で派手な剣戟を見せた勝新太郎も、愛染と楓の凌ぎ合いの狭間でたじたじとなる太郎さながらに、やや後退していく感じ。それでも、ああ、この役者が黒澤明の「影武者」をやっていたらなあ、と思わせる骨太さを遺憾なく発揮していました。 考えてみれば、原作は戯曲で、それをかなり忠実に再現しているので、役者は原作と同じセリフを話すことになり、新藤兼人の脚本は実質的には前の方に付け加えた部分だけかと思って、「結末は知っているよ」みたいな感じて観ていました。そしたら、最後の最後で意表を突かれました。

考えてみれば、原作は戯曲で、それをかなり忠実に再現しているので、役者は原作と同じセリフを話すことになり、新藤兼人の脚本は実質的には前の方に付け加えた部分だけかと思って、「結末は知っているよ」みたいな感じて観ていました。そしたら、最後の最後で意表を突かれました。 谷崎文学の世界を分かりやすく且つ重厚に再現していましたが、加えて、原作と異なる結末で、"意外性"も愉しめました。これ、映画を観てから原作を読んだ人も、原作の結末に「あれっ」と思うはずであって、全集で20ページくらいなので是非読んでみて欲しいと思います(原作の方が映画より"谷崎的"であるため、映画を観た人は原作がどうなっているか確認した方がいいように思う。映画は「魔性の女」が生きていてはならないというか、"映画的"に改変されている)。

谷崎文学の世界を分かりやすく且つ重厚に再現していましたが、加えて、原作と異なる結末で、"意外性"も愉しめました。これ、映画を観てから原作を読んだ人も、原作の結末に「あれっ」と思うはずであって、全集で20ページくらいなので是非読んでみて欲しいと思います(原作の方が映画より"谷崎的"であるため、映画を観た人は原作がどうなっているか確認した方がいいように思う。映画は「魔性の女」が生きていてはならないというか、"映画的"に改変されている)。

「鬼の棲む館」●制作年:1969年●監督・脚本:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:伊福部昭●原作:谷崎潤一郎「無明と愛染」(戯曲)●時間:76分●出演:勝新太郎/高峰秀子/新珠三千代/佐藤慶/五味龍太郎/木村元/伊達岳志/伴勇太郎/松田剛武/黒木現●公開:1969/05●配給:大映●最初に

「鬼の棲む館」●制作年:1969年●監督・脚本:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:伊福部昭●原作:谷崎潤一郎「無明と愛染」(戯曲)●時間:76分●出演:勝新太郎/高峰秀子/新珠三千代/佐藤慶/五味龍太郎/木村元/伊達岳志/伴勇太郎/松田剛武/黒木現●公開:1969/05●配給:大映●最初に 観た場所:神田・神保町シアター(21-03-10)(評価:★★★★)

観た場所:神田・神保町シアター(21-03-10)(評価:★★★★)

バスの車掌・おこまさん(高峰秀子)が勤める甲府のバス会社は、古びたバスを1台所有するだけのボロ会社であり、バス10台を有する新興のバス会社に押され気味。社長(勝見庸太郎)も赤字続きの会社を売り払ってしまおうと考えている。おこまさんも、評判の悪いこんな会社などいつでも辞めてやると思いながら、一方ではせめて仕事に誇りを持ちたいと切に思い、バスの運転を生き甲斐とする園田運転手(藤原鶏太)と共に思案、ラジオで聞いた名所案内のバスガイドのアイデアを取り入れることを思いつく。そして、地元の旅館「東洋館」に東京から来て逗留中の作家・井川權二(夏川大二郎)に、沿線の案内記を書いてほしいと依頼する―。

バスの車掌・おこまさん(高峰秀子)が勤める甲府のバス会社は、古びたバスを1台所有するだけのボロ会社であり、バス10台を有する新興のバス会社に押され気味。社長(勝見庸太郎)も赤字続きの会社を売り払ってしまおうと考えている。おこまさんも、評判の悪いこんな会社などいつでも辞めてやると思いながら、一方ではせめて仕事に誇りを持ちたいと切に思い、バスの運転を生き甲斐とする園田運転手(藤原鶏太)と共に思案、ラジオで聞いた名所案内のバスガイドのアイデアを取り入れることを思いつく。そして、地元の旅館「東洋館」に東京から来て逗留中の作家・井川權二(夏川大二郎)に、沿線の案内記を書いてほしいと依頼する―。

原作の主人公"おこまさん"は19歳で、映画出演時の高峰秀子は17歳ですが、原作は数え年なのでほぼ同じということになります。ただし、職業モノであるせいか、同じく「高峰秀子のアイドル映画」と言える前年の「

原作の主人公"おこまさん"は19歳で、映画出演時の高峰秀子は17歳ですが、原作は数え年なのでほぼ同じということになります。ただし、職業モノであるせいか、同じく「高峰秀子のアイドル映画」と言える前年の「 高峰秀子と運転手(園田)の藤原鶏太(釜足)のユーモラスなやりとりが微笑ましいですが、セリフはほとんど原作通りであり、脚本家が要らないのではないかと思われるくらい(実際、成瀬巳喜男自身が脚色している)。監督がやったのは、舞台設定と演出だけか。でも、楽しい映画に仕上がっています。

高峰秀子と運転手(園田)の藤原鶏太(釜足)のユーモラスなやりとりが微笑ましいですが、セリフはほとんど原作通りであり、脚本家が要らないのではないかと思われるくらい(実際、成瀬巳喜男自身が脚色している)。監督がやったのは、舞台設定と演出だけか。でも、楽しい映画に仕上がっています。

作家・井川權二のモデルは井伏鱒二自身であり、もともと高峰秀子主演と知りながら先に原作を読んだので、高峰秀子と井伏鱒二が話しているようなイメージが映画を観る前から先行してあったですが、改めて観ると、「井川權二」という作家を結構面白おかしくに描いていたなあ。原作者の遊び心を感じますが、一方でこの「井川權二」という作家には、おこまさんに沿線の案内記を書いてあげただけでなく、社長に無理難題を押し付けられた園田運転手の窮状を、知恵を働かせて救うというヒロイックな面もあり、それが映画ではちょっと分かりづらいので、原作も併せて読むといいと思います。

作家・井川權二のモデルは井伏鱒二自身であり、もともと高峰秀子主演と知りながら先に原作を読んだので、高峰秀子と井伏鱒二が話しているようなイメージが映画を観る前から先行してあったですが、改めて観ると、「井川權二」という作家を結構面白おかしくに描いていたなあ。原作者の遊び心を感じますが、一方でこの「井川權二」という作家には、おこまさんに沿線の案内記を書いてあげただけでなく、社長に無理難題を押し付けられた園田運転手の窮状を、知恵を働かせて救うというヒロイックな面もあり、それが映画ではちょっと分かりづらいので、原作も併せて読むといいと思います。 それにしても、作家・井川權

それにしても、作家・井川權 二を演じた夏川大二郎よりも、ラムネを氷にかけて飲んでばかりいる社長を演じた勝見庸太郎の方が井伏鱒二に似ていたかも(笑)。結局、この会社が「バス会社」であるというのは、裏でもろもろ危ういことをやるための「看板」に過ぎず、社長は今その看板のすげ替えを考えていて、おこまさんも園田も、会社の評判が良くないことはわかっていても、理想と希望に燃えているものだから、そこまで政略的なことには思い至らないという―ちょうど今で言えば、「ブラック企業」のもとで「やりがい詐欺」に遭っているのに、本人にはその自覚がない人と同じということになるかもしれません。革靴が会社から供給されず、下駄ばきのバスガイドというのもスゴイけれど、おこまさんの楽観的な健気さが映画での救いになっています(なにせアイドル映画だからなあ)。

二を演じた夏川大二郎よりも、ラムネを氷にかけて飲んでばかりいる社長を演じた勝見庸太郎の方が井伏鱒二に似ていたかも(笑)。結局、この会社が「バス会社」であるというのは、裏でもろもろ危ういことをやるための「看板」に過ぎず、社長は今その看板のすげ替えを考えていて、おこまさんも園田も、会社の評判が良くないことはわかっていても、理想と希望に燃えているものだから、そこまで政略的なことには思い至らないという―ちょうど今で言えば、「ブラック企業」のもとで「やりがい詐欺」に遭っているのに、本人にはその自覚がない人と同じということになるかもしれません。革靴が会社から供給されず、下駄ばきのバスガイドというのもスゴイけれど、おこまさんの楽観的な健気さが映画での救いになっています(なにせアイドル映画だからなあ)。

オチが面白かったです。原作を読んだ上で今井正監督の映画化作品を観ましたが、映画でも楽しめました。今井正監督はリアリズムにこだわる作風ですが、こうした話は、細部の描写がリアリであればあるほど、ラストが効いてくるように思いました。若き日の仲谷昇が、放蕩息子を好演しています(あれだけ出ているのに何とノンクレジット。'63年に、劇団の体質への不満から芥川比呂志、小池朝雄、神山繁らと文学座を脱退することになる。因みに、芥川比呂志はこの作品の第1部「

オチが面白かったです。原作を読んだ上で今井正監督の映画化作品を観ましたが、映画でも楽しめました。今井正監督はリアリズムにこだわる作風ですが、こうした話は、細部の描写がリアリであればあるほど、ラストが効いてくるように思いました。若き日の仲谷昇が、放蕩息子を好演しています(あれだけ出ているのに何とノンクレジット。'63年に、劇団の体質への不満から芥川比呂志、小池朝雄、神山繁らと文学座を脱退することになる。因みに、芥川比呂志はこの作品の第1部「 中編に見合った軽妙なオチであるし、作者はミステリ作家並みのストーリーテラーであるなあと思うのですが、一方で、このオチであるがゆえにこの掌編を人情小説の域を出ないものとして、文学作品としてとしてはあまり評価しない人もいるようです。確かにストーリー的に見ても、お峰が伯父(養父にあたる)のために金を工面することが出来たのには安堵させられますが、一時的解決にはなっていても根本的解決にはなっておらず、さらに言えば、お峰が金を結んだことで、罪人が一人誕生したとも言えます。

中編に見合った軽妙なオチであるし、作者はミステリ作家並みのストーリーテラーであるなあと思うのですが、一方で、このオチであるがゆえにこの掌編を人情小説の域を出ないものとして、文学作品としてとしてはあまり評価しない人もいるようです。確かにストーリー的に見ても、お峰が伯父(養父にあたる)のために金を工面することが出来たのには安堵させられますが、一時的解決にはなっていても根本的解決にはなっておらず、さらに言えば、お峰が金を結んだことで、罪人が一人誕生したとも言えます。 また、この作品を単純にコミカルなものとして捉えれば、石之助はお峰にとって救世主的な存在ということになるのかもしれませんが(実際、「山村家―富める世界への反逆者」とか「山村家の贖罪」の代行者とみる説がある)、それは偶然そういう結果になっただけで、別に石之助がお峰の側にいるわけではなく、彼はあくまでも「持てる側」にいて、その意味では「持たざる側」にいるお峰とは対峙的な存在ではないかと思います。

また、この作品を単純にコミカルなものとして捉えれば、石之助はお峰にとって救世主的な存在ということになるのかもしれませんが(実際、「山村家―富める世界への反逆者」とか「山村家の贖罪」の代行者とみる説がある)、それは偶然そういう結果になっただけで、別に石之助がお峰の側にいるわけではなく、彼はあくまでも「持てる側」にいて、その意味では「持たざる側」にいるお峰とは対峙的な存在ではないかと思います。 この辺りは研究者の間でも議論が活発なようですが、一葉が書いているうちにお峰を救わずにはおれなくなったのではないかという説もあって、これ、何だか当たっていそうですが、こうなると結局本人に聞いてみないとわからないということになるのではないでしょうか(研究者もそれは分かった上で議論しているのだと思うが)。

この辺りは研究者の間でも議論が活発なようですが、一葉が書いているうちにお峰を救わずにはおれなくなったのではないかという説もあって、これ、何だか当たっていそうですが、こうなると結局本人に聞いてみないとわからないということになるのではないでしょうか(研究者もそれは分かった上で議論しているのだと思うが)。 ット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

ット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

お関が夫との離縁を両親に哀願するも(DV夫か?)、父親に「子どもと別れて実家で泣き暮らすなら、夫のもとで泣き暮らすのも同じと諦めろ」と言われて(酷いこと言う父親だなあ)本当に諦めるという悲惨な話ですが、背景には嫁ぎ先と実家の経済格差があり、嫁ぎ先は裕福で、別れれば子どもの親権は経済力のある向こう側に行くし、父親からすれば息子の就職まで世話してもらっているので、こちらから離縁を申し出るなんて到底不可能だという状況のようです。左翼系映画人である今井正監督が映像化したことからも窺えるように、経済格差がモチーフの1つにあるかと思います。

お関が夫との離縁を両親に哀願するも(DV夫か?)、父親に「子どもと別れて実家で泣き暮らすなら、夫のもとで泣き暮らすのも同じと諦めろ」と言われて(酷いこと言う父親だなあ)本当に諦めるという悲惨な話ですが、背景には嫁ぎ先と実家の経済格差があり、嫁ぎ先は裕福で、別れれば子どもの親権は経済力のある向こう側に行くし、父親からすれば息子の就職まで世話してもらっているので、こちらから離縁を申し出るなんて到底不可能だという状況のようです。左翼系映画人である今井正監督が映像化したことからも窺えるように、経済格差がモチーフの1つにあるかと思います。 「にごりえ」●制作年:1953年●監督:今井正●製作:伊藤武郎●脚本:水木洋子/井手俊郎●撮影:中尾駿一郎●音楽:團伊玖磨●原作:樋口一葉『十三夜』『大つごもり』『にごりえ』●時間:130分●出演:《十三夜》田村秋子/丹阿弥谷津子/三津田健/芥川比呂志/久門祐夫(ノンクレジット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

「にごりえ」●制作年:1953年●監督:今井正●製作:伊藤武郎●脚本:水木洋子/井手俊郎●撮影:中尾駿一郎●音楽:團伊玖磨●原作:樋口一葉『十三夜』『大つごもり』『にごりえ』●時間:130分●出演:《十三夜》田村秋子/丹阿弥谷津子/三津田健/芥川比呂志/久門祐夫(ノンクレジット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

嘉永年間、江戸日本橋はせがわ町に、おしず(藤村志保)、おたか(若柳菊)の姉妹がいた。二人はそれぞれ、長唄の師匠、仕立屋として、神経を病んで仕事を休んでいる彫金師の父・新七(藤原釜足)に代って、一家の生計を支えていた。姉のおしずは、生半可な諺を乱発する癖のあるお人好し、妹は利口で勝気な性格だった。姉妹にとって悩みの種は、時折姿を現わしては僅かな貯えを持ち出していく兄の栄二(戸浦六宏)のことで、二人の結婚を妨げている原因の一つあった。ある日、おたかに、彼女が仕立物を納めている信濃屋の一人息子・友吉(塩崎純男)との縁談が持ち上がる。おたかは友吉を憎からず思っていたのだが、彼女は姉よりも先に嫁ぐのが心苦しく、また栄二のこともあるので話を断る。だが、妹の本心を知るおしずは、信濃屋の両親に栄二のことを打ち明け、妹には自分にも好きな人があって近いうちに祝言を上げるからと、縁談を纏めたのである。おたかは喜びながらも、姉の結婚話は嘘に違いないと胸を痛める。そして姉が好きな人だという貞二郎(細川俊之)に会ってみて、姉の嘘を確かめた。だが、おたかは姉が本当に貞二郎に焦がれているのを知っていた。彫金師としては江戸一番の腕を持ちながら少しスネたところのある貞二郎におたかは頼み込み、おしずに会ってもらうことにし。試しにと、おしずに会った貞二郎は、彼女の天衣無縫な性格に心がなごむ。だが、このことが、前からおしずを囲ってみたいと思っていた鶴村(安部徹)に伝わると、鶴村は貞二郎に、おしずは自分の囲われ者だと言って手を引かせようとした。それを真に受けた貞二郎は、おたかに会って確めようとした時、おしずの自分を想ういじらしい気持ちを訴えられて我が身の卑しい気持ちを恥じる。やがておたかの結納も無事に終えた夜、栄二が姿を現わした。おしずは、栄二が妹の婚礼を邪魔する気なら、刺し違えて自分も死のうと短刀を握りしめる―。

嘉永年間、江戸日本橋はせがわ町に、おしず(藤村志保)、おたか(若柳菊)の姉妹がいた。二人はそれぞれ、長唄の師匠、仕立屋として、神経を病んで仕事を休んでいる彫金師の父・新七(藤原釜足)に代って、一家の生計を支えていた。姉のおしずは、生半可な諺を乱発する癖のあるお人好し、妹は利口で勝気な性格だった。姉妹にとって悩みの種は、時折姿を現わしては僅かな貯えを持ち出していく兄の栄二(戸浦六宏)のことで、二人の結婚を妨げている原因の一つあった。ある日、おたかに、彼女が仕立物を納めている信濃屋の一人息子・友吉(塩崎純男)との縁談が持ち上がる。おたかは友吉を憎からず思っていたのだが、彼女は姉よりも先に嫁ぐのが心苦しく、また栄二のこともあるので話を断る。だが、妹の本心を知るおしずは、信濃屋の両親に栄二のことを打ち明け、妹には自分にも好きな人があって近いうちに祝言を上げるからと、縁談を纏めたのである。おたかは喜びながらも、姉の結婚話は嘘に違いないと胸を痛める。そして姉が好きな人だという貞二郎(細川俊之)に会ってみて、姉の嘘を確かめた。だが、おたかは姉が本当に貞二郎に焦がれているのを知っていた。彫金師としては江戸一番の腕を持ちながら少しスネたところのある貞二郎におたかは頼み込み、おしずに会ってもらうことにし。試しにと、おしずに会った貞二郎は、彼女の天衣無縫な性格に心がなごむ。だが、このことが、前からおしずを囲ってみたいと思っていた鶴村(安部徹)に伝わると、鶴村は貞二郎に、おしずは自分の囲われ者だと言って手を引かせようとした。それを真に受けた貞二郎は、おたかに会って確めようとした時、おしずの自分を想ういじらしい気持ちを訴えられて我が身の卑しい気持ちを恥じる。やがておたかの結納も無事に終えた夜、栄二が姿を現わした。おしずは、栄二が妹の婚礼を邪魔する気なら、刺し違えて自分も死のうと短刀を握りしめる―。 1967年公開の三隅研次(1921-1975)監督作で(脚本は依田義賢)、原作は、山本周五郎が江戸・日本橋を舞台に、お互いの幸せを尊重し合う姉妹の姿を描いた『おたふく物語』。姉・おしずを演じる藤村志保は、大映の演技研究生だった頃に原作を読み、いつかこの役を演じたいと思いを抱いていただけあって、お人好しを可愛く演じてはまり役でした。藤村志保はこの頃は毎年5本から10本の映画に出演しており(三隅研次監督の「

1967年公開の三隅研次(1921-1975)監督作で(脚本は依田義賢)、原作は、山本周五郎が江戸・日本橋を舞台に、お互いの幸せを尊重し合う姉妹の姿を描いた『おたふく物語』。姉・おしずを演じる藤村志保は、大映の演技研究生だった頃に原作を読み、いつかこの役を演じたいと思いを抱いていただけあって、お人好しを可愛く演じてはまり役でした。藤村志保はこの頃は毎年5本から10本の映画に出演しており(三隅研次監督の「

「湯治」では、金をせびりに来た兄におしずが短刀を突き出して追い返すも、衣類を持って後を追いかけるという結末で、家に来られても困るけれども、兄妹愛はあるといった感じでしょうか。映画のように、もう来ないという約束を破って妹の婚礼を邪魔するようなタイミングで来たわけでもないですが、映画の方でも、最後には栄二(戸浦六宏)は今度こそもう邪魔しないと言っているので、結局、兄も根はそんな悪い人ではなかったっということでしょう。

「湯治」では、金をせびりに来た兄におしずが短刀を突き出して追い返すも、衣類を持って後を追いかけるという結末で、家に来られても困るけれども、兄妹愛はあるといった感じでしょうか。映画のように、もう来ないという約束を破って妹の婚礼を邪魔するようなタイミングで来たわけでもないですが、映画の方でも、最後には栄二(戸浦六宏)は今度こそもう邪魔しないと言っているので、結局、兄も根はそんな悪い人ではなかったっということでしょう。

原作の最後の「おたふく」では、おしずもおたかも既に結婚していて、おしずの夫は勿論貞二郎ですが、ある日、貞二郎が自分の作った、値段的には張るはずの彫り物を、かつて裕福ではなかったはずのおしずが幾つも持っていることを知り、そこから鶴村との過去の関係を疑い始めて悩むというもので、この誤解を解くために今度はおたかの方が、おしずにとって貞次郎は長年の想い人であり、彼が丹精こめて作った彫り物を身につけていたかったが、直接は言えなくて、長唄の稽古に来ていた鶴村の家人に頼んで鶴村の名で注文したものだと事情を説明し、貞二郎の疑念を晴らすというもの。映画の方は結婚前なので、おしずとおたかの姉妹愛にうたれた貞二郎が、おしずに惚れ直して父・新七におしずを嫁にと申し入れるというものでした。

原作の最後の「おたふく」では、おしずもおたかも既に結婚していて、おしずの夫は勿論貞二郎ですが、ある日、貞二郎が自分の作った、値段的には張るはずの彫り物を、かつて裕福ではなかったはずのおしずが幾つも持っていることを知り、そこから鶴村との過去の関係を疑い始めて悩むというもので、この誤解を解くために今度はおたかの方が、おしずにとって貞次郎は長年の想い人であり、彼が丹精こめて作った彫り物を身につけていたかったが、直接は言えなくて、長唄の稽古に来ていた鶴村の家人に頼んで鶴村の名で注文したものだと事情を説明し、貞二郎の疑念を晴らすというもの。映画の方は結婚前なので、おしずとおたかの姉妹愛にうたれた貞二郎が、おしずに惚れ直して父・新七におしずを嫁にと申し入れるというものでした。 最後がおしずの"天然ボケ"で終わるところは原作も映画も同じで、ストーリーの起伏はありますが、「なみだ川」というタイトルに反して映画も原作も結構コミカルな面があり(その上で泣かせる人情話なのだが)、また、それを藤村志保が上手く演じていました(刃物屋の玉川良一に小刀の突き方を教わるところなどは、深刻な状況なのにほのぼのコントみたい)。

最後がおしずの"天然ボケ"で終わるところは原作も映画も同じで、ストーリーの起伏はありますが、「なみだ川」というタイトルに反して映画も原作も結構コミカルな面があり(その上で泣かせる人情話なのだが)、また、それを藤村志保が上手く演じていました(刃物屋の玉川良一に小刀の突き方を教わるところなどは、深刻な状況なのにほのぼのコントみたい)。

時制的に異なる三話を映画では一続きにしたために、「妹の縁談」は概ねそのままですが、「湯治」では兄の栄二が一度した約束を破っておたかの結納後(婚礼前)に再び押しかけてくるようにし(でも最後は去って行く)、「おたふく」での貞次郎(細川俊之)の疑念は、過去の関係に対するものではなく、リアルタイムにしたのでしょう。そのため、原作には名前しか出てこない鶴村が映画では登場し(安部徹)、貞二郎におしずは自分の囲い者だと言って手を引かせようとするなど、栄二の戸浦六宏と異なり、終始一貫して"悪役"でした(笑)。

時制的に異なる三話を映画では一続きにしたために、「妹の縁談」は概ねそのままですが、「湯治」では兄の栄二が一度した約束を破っておたかの結納後(婚礼前)に再び押しかけてくるようにし(でも最後は去って行く)、「おたふく」での貞次郎(細川俊之)の疑念は、過去の関係に対するものではなく、リアルタイムにしたのでしょう。そのため、原作には名前しか出てこない鶴村が映画では登場し(安部徹)、貞二郎におしずは自分の囲い者だと言って手を引かせようとするなど、栄二の戸浦六宏と異なり、終始一貫して"悪役"でした(笑)。 「なみだ川」●制作年:1967年●監督:三隅研次●脚本:依田義賢●撮影:牧浦地志●音楽:小杉太一郎●原作:山本周五郎●時間:79 分●出演:藤村志保/若柳菊/細川俊之/藤原釜足/玉川良一/安部徹/戸浦六宏/塩崎純男/春本富士夫/水原浩一/花布辰男/本間久子/町田博子/寺島雄作/木村玄/越川一/美山晋八/黒木現/香山恵子/橘公子●公開:1967/10●配給:大映●最初に観た場所:神田・神保町シアター(21-02-24)(評価:★★★★)

「なみだ川」●制作年:1967年●監督:三隅研次●脚本:依田義賢●撮影:牧浦地志●音楽:小杉太一郎●原作:山本周五郎●時間:79 分●出演:藤村志保/若柳菊/細川俊之/藤原釜足/玉川良一/安部徹/戸浦六宏/塩崎純男/春本富士夫/水原浩一/花布辰男/本間久子/町田博子/寺島雄作/木村玄/越川一/美山晋八/黒木現/香山恵子/橘公子●公開:1967/10●配給:大映●最初に観た場所:神田・神保町シアター(21-02-24)(評価:★★★★)  藤原釜足(彫金師の父・新七)

藤原釜足(彫金師の父・新七)

藤村 志保(ふじむら・しほ)女優

藤村 志保(ふじむら・しほ)女優

![樋口一葉 [ちくま日本文学013] 文庫.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%91%89%20%5B%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%AD%A6013%5D%20%E6%96%87%E5%BA%AB.jpg)

樋口一葉(1872-1896/24歳没)が1895(明治28)年1月から翌年1月まで「文学界」(刊行期間1893.1-1898.1)に断続的に連載た作品で、「暗夜」(1894.6-11)、「大つごもり」(1894.12)に続くものであり、文学界を主宰していた星野天知が、文学界1月号の原稿が集まらなくて一葉に作品を依頼し、一葉は書き溜めていた作品「雛鶏」を改題して発表したとのことです。翌1896(明治29)年、「文芸倶楽部」に一括掲載されると、森鷗外や幸田露伴らに着目され、鴎外の主宰する「めさまし草」誌上での鴎外、露伴、斎藤緑雨の3人による匿名合評「三人冗語」において高い評価で迎えられましたが、一葉はこの頃結核が悪化し、同年11月には死去しています。尚、再掲載時の原稿は口述して妹の邦子に書き取らせたものだそうです。

樋口一葉(1872-1896/24歳没)が1895(明治28)年1月から翌年1月まで「文学界」(刊行期間1893.1-1898.1)に断続的に連載た作品で、「暗夜」(1894.6-11)、「大つごもり」(1894.12)に続くものであり、文学界を主宰していた星野天知が、文学界1月号の原稿が集まらなくて一葉に作品を依頼し、一葉は書き溜めていた作品「雛鶏」を改題して発表したとのことです。翌1896(明治29)年、「文芸倶楽部」に一括掲載されると、森鷗外や幸田露伴らに着目され、鴎外の主宰する「めさまし草」誌上での鴎外、露伴、斎藤緑雨の3人による匿名合評「三人冗語」において高い評価で迎えられましたが、一葉はこの頃結核が悪化し、同年11月には死去しています。尚、再掲載時の原稿は口述して妹の邦子に書き取らせたものだそうです。

らべ』('12年/理論社)が、擬古文の雰囲気を保っていてお奨めです。映画化作品では、五所平之助監督、美空ひばり主演の「たけくらべ」('55年/新東宝) がありますが、個人的には未見です。また、山口百恵のアルバム「15才」に「たけくらべ」という曲があります。千家和也(1946-2019)作詞の歌詞の冒頭の「お歯ぐろ溝(おはぐろどぶ)に燈火(ともしび)うつる」(コレ、「たけくらべ」冒頭の表現をそのまま使っている)の"お歯ぐろ溝"とは、遊女の逃亡を防ぐために設けられた吉原遊郭を囲む溝で、今は埋められてすべて路になっていますが、石垣の跡がちょっとだけ残っています。

らべ』('12年/理論社)が、擬古文の雰囲気を保っていてお奨めです。映画化作品では、五所平之助監督、美空ひばり主演の「たけくらべ」('55年/新東宝) がありますが、個人的には未見です。また、山口百恵のアルバム「15才」に「たけくらべ」という曲があります。千家和也(1946-2019)作詞の歌詞の冒頭の「お歯ぐろ溝(おはぐろどぶ)に燈火(ともしび)うつる」(コレ、「たけくらべ」冒頭の表現をそのまま使っている)の"お歯ぐろ溝"とは、遊女の逃亡を防ぐために設けられた吉原遊郭を囲む溝で、今は埋められてすべて路になっていますが、石垣の跡がちょっとだけ残っています。 お歯ぐろ溝の石垣跡

お歯ぐろ溝の石垣跡

【1949年文庫化・1978年・2013年改版[新潮文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1950年文庫化・1999年改版[岩波文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1954年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ―他二篇』)]/1967年再文庫化[旺文社文庫(『たけくらべ』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ・にごりえ』)]/1992年再文庫化・2008年改版[ちくま文庫(『ちくま日本文学013 樋口一葉』)]/1993年文庫化[集英社文庫(『たけくらべ』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】

【1949年文庫化・1978年・2013年改版[新潮文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1950年文庫化・1999年改版[岩波文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1954年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ―他二篇』)]/1967年再文庫化[旺文社文庫(『たけくらべ』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ・にごりえ』)]/1992年再文庫化・2008年改版[ちくま文庫(『ちくま日本文学013 樋口一葉』)]/1993年文庫化[集英社文庫(『たけくらべ』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】

16世紀、スペインは、伝説の黄金郷エルドラドを求めて南米大陸に遠征隊を派遣していた。1560年、ゴンサロ・ピサロの指揮のもと、キトからアンデスの山に向かっていたスペインの探検隊も、エル・ドラドの発見を目指して険しい道を行っていた。12月25日、アンデスの最後の尾根まで進んだ部隊は孤立し、隊長のピサロは食料の調達と情報収集をする40名の

16世紀、スペインは、伝説の黄金郷エルドラドを求めて南米大陸に遠征隊を派遣していた。1560年、ゴンサロ・ピサロの指揮のもと、キトからアンデスの山に向かっていたスペインの探検隊も、エル・ドラドの発見を目指して険しい道を行っていた。12月25日、アンデスの最後の尾根まで進んだ部隊は孤立し、隊長のピサロは食料の調達と情報収集をする40名の 分遺隊を選び出す。もし1週間以内に戻らなければ、残りの遠征隊は引きあげるとピサロは決定する。隊長にはウルスア(ルイ・ゲーハ)、副隊長にアギーレ(クラウス・キンスキー)、キリスト教

分遺隊を選び出す。もし1週間以内に戻らなければ、残りの遠征隊は引きあげるとピサロは決定する。隊長にはウルスア(ルイ・ゲーハ)、副隊長にアギーレ(クラウス・キンスキー)、キリスト教 布教のための宣教師にカルバハル(デル・ネグロ)、スペイン王家の代表として貴族のグスマン(ペーター・ベルリング)、さらにウルスアの愛人イリス(ヘレナ・ロホ)とアギーレの娘フローレス(セシリア・リヴェーラ)も分遺隊に同行し、筏で川を下ることになる。しばらく行くと、その分遣隊も撤退を余儀なくされる。しかし、副隊長のアギーレは反乱を起こし、貴族グスマンを皇帝に擁立して独立を宣言。そのまま彼らはエルドラドを目指して出発する。筏で川を下るアギーレ一行は徐々に追い詰められていく―。

布教のための宣教師にカルバハル(デル・ネグロ)、スペイン王家の代表として貴族のグスマン(ペーター・ベルリング)、さらにウルスアの愛人イリス(ヘレナ・ロホ)とアギーレの娘フローレス(セシリア・リヴェーラ)も分遺隊に同行し、筏で川を下ることになる。しばらく行くと、その分遣隊も撤退を余儀なくされる。しかし、副隊長のアギーレは反乱を起こし、貴族グスマンを皇帝に擁立して独立を宣言。そのまま彼らはエルドラドを目指して出発する。筏で川を下るアギーレ一行は徐々に追い詰められていく―。 ヴェルナー・ヘルツォーク監督の1972年監督作で、ヴェルナー・ヘルツォークは30歳でこの作品を撮ったことになります。狂気染みたアギーレという男と彼に率いられる集団を描いたこの作品は、1975年のフランス映画批評家協会賞(外国語映画賞)を受賞し、2005年にはタイム誌が選ぶ歴代映画ベスト100に選出されています。黄金に憑かれた人間アギーレの、時に滑稽なまでの狂気を描いて秀逸ですが、最近観直してみて、組織心理学的にみても怖い話だなあと思いました。長年のサラリーマン生活を経て観直すと、こういう視点になるのでしょうか。アギーレって「こんな上司(リーダー)はいやだ」の典型でした(笑)。

ヴェルナー・ヘルツォーク監督の1972年監督作で、ヴェルナー・ヘルツォークは30歳でこの作品を撮ったことになります。狂気染みたアギーレという男と彼に率いられる集団を描いたこの作品は、1975年のフランス映画批評家協会賞(外国語映画賞)を受賞し、2005年にはタイム誌が選ぶ歴代映画ベスト100に選出されています。黄金に憑かれた人間アギーレの、時に滑稽なまでの狂気を描いて秀逸ですが、最近観直してみて、組織心理学的にみても怖い話だなあと思いました。長年のサラリーマン生活を経て観直すと、こういう視点になるのでしょうか。アギーレって「こんな上司(リーダー)はいやだ」の典型でした(笑)。 その後も、救世主として歓迎してくれた現地人を黄金の在りかを知らないというだけで殺し(これには宣教師も噛んでいる)、ウルスアの処刑を許さなかったグスマンが亡くなるや否やウルスアを絞首刑に処し、アギーレの横暴と先住民の恐怖に恐れをなして逃亡計画を口にした隊員の首を撥ね...と、ますます狂気をエスカレートさせていきます。やがて、先住民の襲撃にも遭って次々に死んでゆく仲間の中で「俺こそ怒れる神だ!」と独り息巻くも、朽ちた筏の上に立つ彼の足元には、夥しい数の野生の猿がいるばかりで、これが彼の「夢の王国」なのかと―。どうみても彼の辿り着く先は、輝く黄金郷などはなく、惨めな死だろうという予感のもと、映画は終わります。

その後も、救世主として歓迎してくれた現地人を黄金の在りかを知らないというだけで殺し(これには宣教師も噛んでいる)、ウルスアの処刑を許さなかったグスマンが亡くなるや否やウルスアを絞首刑に処し、アギーレの横暴と先住民の恐怖に恐れをなして逃亡計画を口にした隊員の首を撥ね...と、ますます狂気をエスカレートさせていきます。やがて、先住民の襲撃にも遭って次々に死んでゆく仲間の中で「俺こそ怒れる神だ!」と独り息巻くも、朽ちた筏の上に立つ彼の足元には、夥しい数の野生の猿がいるばかりで、これが彼の「夢の王国」なのかと―。どうみても彼の辿り着く先は、輝く黄金郷などはなく、惨めな死だろうという予感のもと、映画は終わります。 ところで、実在したロペ・デ・アギーレという人物もこんな感じだったのでしょうか。調べてみると、本国にいた時は、自分に鞭打ちの刑を宣告した裁判官にストーカー行為を繰り返すなどしたそうで、もともとパラノイア的性格だったようです。このエルドラドを探す遠征の過程で隊長のウルスアを殺害し、貴族グスマンを傀儡としたのは事実のようです。さらに、スペインからのペルー国独立を宣言し、遠征に同行した宣教師、ウルスアの妻、グスマンにも死を命じたとのことです(映画よりヒドイ?)。

ところで、実在したロペ・デ・アギーレという人物もこんな感じだったのでしょうか。調べてみると、本国にいた時は、自分に鞭打ちの刑を宣告した裁判官にストーカー行為を繰り返すなどしたそうで、もともとパラノイア的性格だったようです。このエルドラドを探す遠征の過程で隊長のウルスアを殺害し、貴族グスマンを傀儡としたのは事実のようです。さらに、スペインからのペルー国独立を宣言し、遠征に同行した宣教師、ウルスアの妻、グスマンにも死を命じたとのことです(映画よりヒドイ?)。

産業スパイ組織・AN通信の諜報員・鷹野(藤原竜也)と、相棒の田岡竹内涼真)。彼らには、24時間ごとにAN通信へ定期連絡しなければ爆死する爆弾を埋め込まれている。彼らは今ある太陽光エネルギーの開発技術に関する国際的な争奪戦の最中にいた。他国のスパイや各国の権力者たちと対峙する中、鷹野の商売敵のデイビッド・キム(ピョン・ヨハン)や謎の女AYAKO(ハン・ヒョジュ)らが暗躍する―。

産業スパイ組織・AN通信の諜報員・鷹野(藤原竜也)と、相棒の田岡竹内涼真)。彼らには、24時間ごとにAN通信へ定期連絡しなければ爆死する爆弾を埋め込まれている。彼らは今ある太陽光エネルギーの開発技術に関する国際的な争奪戦の最中にいた。他国のスパイや各国の権力者たちと対峙する中、鷹野の商売敵のデイビッド・キム(ピョン・ヨハン)や謎の女AYAKO(ハン・ヒョジュ)らが暗躍する―。 原作はスパイ合戦がかなり複雑に入り組んでいて、読んだのは8年くらい前なので、映画を観ながらストーリーの細部を思い出せるかなあと思ったけれども、結果的には、映画を観てもよく分からなかった部分が多かったという感じです。

原作はスパイ合戦がかなり複雑に入り組んでいて、読んだのは8年くらい前なので、映画を観ながらストーリーの細部を思い出せるかなあと思ったけれども、結果的には、映画を観てもよく分からなかった部分が多かったという感じです。 ただ、映画というものはアクションだけでは成り立たず、ドラマ部分がしっかりしていてこそ印象に残るものとなるはずですが、ドラマ部分がやや弱かったでしょうか。と言うより、見始めてから、何か違うなあと思ったら、鷹野の生い立ちを巡るシリーズ第2作『森は知っている』も取り入れて2作を1本にまとめ、今起きていることと鷹野の過去の、高校時代や子ども時代のこととが交互に出てくる構成でした。

ただ、映画というものはアクションだけでは成り立たず、ドラマ部分がしっかりしていてこそ印象に残るものとなるはずですが、ドラマ部分がやや弱かったでしょうか。と言うより、見始めてから、何か違うなあと思ったら、鷹野の生い立ちを巡るシリーズ第2作『森は知っている』も取り入れて2作を1本にまとめ、今起きていることと鷹野の過去の、高校時代や子ども時代のこととが交互に出てくる構成でした。 この構成自体が悪いとは思わないですが、本2冊分を1作に詰め込んだことで犠牲になったのが、プロット部分の描写だったように思います。説明的になり過ぎて全体のテンポが悪くなるのを避けるために敢えてそうしたのかもしれませんが、内容が飛び飛びになってサスペンス的な要素が抜けてしまったように思います。原作を読まずに観た人は、おそらく話の展開についけなかったのではないでしょうか。その分、鷹野の子ども時代や学校時代の描写がしっかりしていればまだいいのですが、どの演技シーンも何となく"作った"感があってイマイチでした(鷹野の学校時代の想い人・菊池詩織を演じた南沙良は、目下「演技修行中」といったところか)。

この構成自体が悪いとは思わないですが、本2冊分を1作に詰め込んだことで犠牲になったのが、プロット部分の描写だったように思います。説明的になり過ぎて全体のテンポが悪くなるのを避けるために敢えてそうしたのかもしれませんが、内容が飛び飛びになってサスペンス的な要素が抜けてしまったように思います。原作を読まずに観た人は、おそらく話の展開についけなかったのではないでしょうか。その分、鷹野の子ども時代や学校時代の描写がしっかりしていればまだいいのですが、どの演技シーンも何となく"作った"感があってイマイチでした(鷹野の学校時代の想い人・菊池詩織を演じた南沙良は、目下「演技修行中」といったところか)。 でも、大人の俳優陣が頑張った迫真のアクションシーンが思ったより良かったので、評価は「○」にしておきます。原作を読んだとき、鷹野やAYAKOの役を演じきれる役者はあまりいないように思いましたが、藤原竜也は意外と健闘したのではないかと思います("動"だけでなく"静"の演技もできるのが大きい)。この人は、以前にNHKのドラマ「海底の君へ」('16年)で演じた、中学の時に受けたいじめの後遺症に苦しみ、15年後に開かれた同窓会で爆弾を手に元いじめっ子へ復讐しようとする青年役のような、トラウマかな何かを負って、心に暗~い陰を持つ人間の役が似合うように思います。泳ぎが苦手な所謂"金槌"だったらしいけれど、あのドラマの時も今回も〈水〉と格闘していました(泳げるようになった?)。

でも、大人の俳優陣が頑張った迫真のアクションシーンが思ったより良かったので、評価は「○」にしておきます。原作を読んだとき、鷹野やAYAKOの役を演じきれる役者はあまりいないように思いましたが、藤原竜也は意外と健闘したのではないかと思います("動"だけでなく"静"の演技もできるのが大きい)。この人は、以前にNHKのドラマ「海底の君へ」('16年)で演じた、中学の時に受けたいじめの後遺症に苦しみ、15年後に開かれた同窓会で爆弾を手に元いじめっ子へ復讐しようとする青年役のような、トラウマかな何かを負って、心に暗~い陰を持つ人間の役が似合うように思います。泳ぎが苦手な所謂"金槌"だったらしいけれど、あのドラマの時も今回も〈水〉と格闘していました(泳げるようになった?)。

一方、AYAKOの役は、原作が出たころ巷では「ルパン三世」の峰不二子が相応しいとの声を聞きましたが(いきなりアニメに行っちゃうのか)、誰が演じるのかと思ったら、日本人女優ではなく、映画「王になった男」('12年/韓国)でイ・ビョンホンと共演したハン・ヒョジュでした(日本人で見つからなかったのか、デイビッド・キムを演じたピョン・ヨハンとセット売りだったのか。それにしても、映画そものものに対してもそうだが、俳優の発掘・育成においても、今や韓国の方が日本より圧倒的にお金をかけている)。でも、ハン・ヒョジュの役名は原作通りAYAKOのままだったので、韓国語訛りの日本語が気になりました。

一方、AYAKOの役は、原作が出たころ巷では「ルパン三世」の峰不二子が相応しいとの声を聞きましたが(いきなりアニメに行っちゃうのか)、誰が演じるのかと思ったら、日本人女優ではなく、映画「王になった男」('12年/韓国)でイ・ビョンホンと共演したハン・ヒョジュでした(日本人で見つからなかったのか、デイビッド・キムを演じたピョン・ヨハンとセット売りだったのか。それにしても、映画そものものに対してもそうだが、俳優の発掘・育成においても、今や韓国の方が日本より圧倒的にお金をかけている)。でも、ハン・ヒョジュの役名は原作通りAYAKOのままだったので、韓国語訛りの日本語が気になりました。

「海底の君へ」●演出:石塚嘉●作:櫻井剛●制作統括:中村高志●音楽:大友良英●出演:藤原竜也/成海璃子/水崎綾女/市瀬悠也/忍成修吾/淵上泰史/落合モトキ/近藤芳正/神戸浩/モロ師岡/麿赤兒●放映:2016/2/20(全1回)●放送局:NHK

「海底の君へ」●演出:石塚嘉●作:櫻井剛●制作統括:中村高志●音楽:大友良英●出演:藤原竜也/成海璃子/水崎綾女/市瀬悠也/忍成修吾/淵上泰史/落合モトキ/近藤芳正/神戸浩/モロ師岡/麿赤兒●放映:2016/2/20(全1回)●放送局:NHK 「太陽は動かない」●制作年:2020年●監督:羽住英一郎●製作:武田吉孝/大瀧亮/森井輝/小出真佐樹/古屋厚●脚本:林民夫●撮影:江崎朋生●音楽:菅野祐悟(主題歌:King Gnu「泡」)●原作:吉田修一『太陽は動かない』『森は知っている』●時間:110分●出演:藤原竜也/竹内涼真/ハン・ヒョジュ/ピョン・ヨハン/市原隼人/南沙良/日向亘/加藤清史郎/横田栄司/翁華栄/八木アリサ/勝野洋/宮崎美子/鶴見辰吾/佐藤浩市●公開:20211/03●配給:ワーナー・ブラザース映画●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン3)(21-03-06)(評価:★★★☆)

「太陽は動かない」●制作年:2020年●監督:羽住英一郎●製作:武田吉孝/大瀧亮/森井輝/小出真佐樹/古屋厚●脚本:林民夫●撮影:江崎朋生●音楽:菅野祐悟(主題歌:King Gnu「泡」)●原作:吉田修一『太陽は動かない』『森は知っている』●時間:110分●出演:藤原竜也/竹内涼真/ハン・ヒョジュ/ピョン・ヨハン/市原隼人/南沙良/日向亘/加藤清史郎/横田栄司/翁華栄/八木アリサ/勝野洋/宮崎美子/鶴見辰吾/佐藤浩市●公開:20211/03●配給:ワーナー・ブラザース映画●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン3)(21-03-06)(評価:★★★☆)

TOHOシネマズ上野

TOHOシネマズ上野

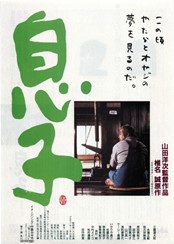

バブル景気時の1990年7月、東京の居酒屋でアルバイトをしている浅野哲夫(永瀬正敏)は、母の一周忌で帰った故郷の岩手でその不安定な生活を父の昭男(三國連太郎)に戒められる。その後、居酒屋のアルバイトを辞めた哲夫は下町の鉄工所にアルバイトで働くようになる(後に契約社員へ登用)。製品を配達しに行く取引先で川島征子(和久井映見)という美しい女性に好意を持つ。哲夫の想いは募るが、あるとき彼女は聴覚に障害があることを知らされる。当初は動揺する哲夫だったが、それでも征子への愛は変わらなかった。翌年の1月に上京してきた父に、哲夫は征子を紹介する。彼は父に、征子と結婚したいと告げる―。

バブル景気時の1990年7月、東京の居酒屋でアルバイトをしている浅野哲夫(永瀬正敏)は、母の一周忌で帰った故郷の岩手でその不安定な生活を父の昭男(三國連太郎)に戒められる。その後、居酒屋のアルバイトを辞めた哲夫は下町の鉄工所にアルバイトで働くようになる(後に契約社員へ登用)。製品を配達しに行く取引先で川島征子(和久井映見)という美しい女性に好意を持つ。哲夫の想いは募るが、あるとき彼女は聴覚に障害があることを知らされる。当初は動揺する哲夫だったが、それでも征子への愛は変わらなかった。翌年の1月に上京してきた父に、哲夫は征子を紹介する。彼は父に、征子と結婚したいと告げる―。 いい映画だと思いました。原作は短編で、哲夫の家族は登場せず(従って、哲夫が母の一周忌で帰省する場面で、その際に兄弟・家族関係を明らかにするといった描写もない)、哲夫が日雇い労働をしていたのが、より安定した仕事を求めて伸銅品問屋に臨時社員として就職するところから始まります。そして、仕事を通して知り合った川島征子に好意を抱き、不器用ながらもアプローチする中で彼女が聾唖者であること知って、この恋を貫こうと決意するところで終わるので、映画で言えば、哲夫が「それがどうしたっていうんだ!いいではねぇか!」と心中で叫ぶところで終わっていることになり、あとは原作の後日譚ということになります。

いい映画だと思いました。原作は短編で、哲夫の家族は登場せず(従って、哲夫が母の一周忌で帰省する場面で、その際に兄弟・家族関係を明らかにするといった描写もない)、哲夫が日雇い労働をしていたのが、より安定した仕事を求めて伸銅品問屋に臨時社員として就職するところから始まります。そして、仕事を通して知り合った川島征子に好意を抱き、不器用ながらもアプローチする中で彼女が聾唖者であること知って、この恋を貫こうと決意するところで終わるので、映画で言えば、哲夫が「それがどうしたっていうんだ!いいではねぇか!」と心中で叫ぶところで終わっていることになり、あとは原作の後日譚ということになります。 戦友会の集まりに出るために哲夫の父・昭男が上京し、哲夫の兄の家に泊まるりますが、哲夫の生活が心配な昭男は哲夫の元を訪れます。外食でもしようと哲夫を誘う昭男でしたが、哲夫は断り自宅で料理するため昭男とスーパーへ買い物に。そして、哲夫の部屋で昭男は哲夫から征子を紹介されます。耳の聞こえない征子のためにFAXを購入している哲夫。哲夫から、征子と真面目に付き合っていて、結婚することを告げられる昭男。いくら反対したって無駄だからと昭男に言う哲夫。昭男は征子に向かって「本当にこの子と一緒になってくれるのですか?」と訊き、頷く征子を見て「有難う。有難う」と感謝する。哲夫に対しては「もしお前がこの子の事を傷つけるようなことがあれば、俺はこの子の両親の前で腹を切らなきゃならないからな」と覚悟を問い、哲夫は当たり前だと答える―。いい場面だったなあ。仲睦まじい二人を見て昭男が素直に喜び、心配していた哲夫が立派になっていることに胸を撫でおろす様がいいです。

戦友会の集まりに出るために哲夫の父・昭男が上京し、哲夫の兄の家に泊まるりますが、哲夫の生活が心配な昭男は哲夫の元を訪れます。外食でもしようと哲夫を誘う昭男でしたが、哲夫は断り自宅で料理するため昭男とスーパーへ買い物に。そして、哲夫の部屋で昭男は哲夫から征子を紹介されます。耳の聞こえない征子のためにFAXを購入している哲夫。哲夫から、征子と真面目に付き合っていて、結婚することを告げられる昭男。いくら反対したって無駄だからと昭男に言う哲夫。昭男は征子に向かって「本当にこの子と一緒になってくれるのですか?」と訊き、頷く征子を見て「有難う。有難う」と感謝する。哲夫に対しては「もしお前がこの子の事を傷つけるようなことがあれば、俺はこの子の両親の前で腹を切らなきゃならないからな」と覚悟を問い、哲夫は当たり前だと答える―。いい場面だったなあ。仲睦まじい二人を見て昭男が素直に喜び、心配していた哲夫が立派になっていることに胸を撫でおろす様がいいです。 こうして息子のことを気に掛ける父と、一人暮らしになった父をどうするかに悩む哲夫の兄夫婦や姉などが描かれますが、どちらかと言うと後者の方が色合いが強く、誰の世話にもならないと言い張る父親に周囲が戸惑っているといった感じです。それでも、一番ふらふらしていたように見えた息子・哲夫の成長を見届けて、昭男自身は安心して息子が買ったファックスを持ってまた岩手に戻っていく―。ああ、核家族社会における親離れ・子離れの話で、山田洋次監督が「家族」('70年)以来追求し続けてきたテーマの映画だったのだなあと思いました。

こうして息子のことを気に掛ける父と、一人暮らしになった父をどうするかに悩む哲夫の兄夫婦や姉などが描かれますが、どちらかと言うと後者の方が色合いが強く、誰の世話にもならないと言い張る父親に周囲が戸惑っているといった感じです。それでも、一番ふらふらしていたように見えた息子・哲夫の成長を見届けて、昭男自身は安心して息子が買ったファックスを持ってまた岩手に戻っていく―。ああ、核家族社会における親離れ・子離れの話で、山田洋次監督が「家族」('70年)以来追求し続けてきたテーマの映画だったのだなあと思いました。 さらに言えば、田中隆三演じる息子長男とはまともに話ができないけれども、原田美枝子演じる血縁関係のないその嫁とはしみじみと本音で語り合えるというのは、これはもう小津安二郎の「

さらに言えば、田中隆三演じる息子長男とはまともに話ができないけれども、原田美枝子演じる血縁関係のないその嫁とはしみじみと本音で語り合えるというのは、これはもう小津安二郎の「 三國連太郎の自然な演技もさることながら、賞を総嘗めした永瀬正敏は、実際いい演技でした。この映画での高評価を機に、テレビドラマにはあまり出ず、映画出演を専らとする、言わば"映画

三國連太郎の自然な演技もさることながら、賞を総嘗めした永瀬正敏は、実際いい演技でした。この映画での高評価を機に、テレビドラマにはあまり出ず、映画出演を専らとする、言わば"映画 俳優"になっていったのではないでしょうか(日本にはあまりいないタイプ。浅野

俳優"になっていったのではないでしょうか(日本にはあまりいないタイプ。浅野 忠信あたりが後継者か)。和久井映見もとても感じが良かったです。彼女も、この作品からちょうど30年を経た今年['21年]のNHK大河ドラマ「青天を衝け」で吉沢亮演じる渋沢栄一の母・渋沢ゑい役を演じるなど、息の長い女優になってきました。

忠信あたりが後継者か)。和久井映見もとても感じが良かったです。彼女も、この作品からちょうど30年を経た今年['21年]のNHK大河ドラマ「青天を衝け」で吉沢亮演じる渋沢栄一の母・渋沢ゑい役を演じるなど、息の長い女優になってきました。 あと、鉄工所のおっさん役のをいかりや長介や、トラック運転手タキさん役の田中邦衛をはじめ、

あと、鉄工所のおっさん役のをいかりや長介や、トラック運転手タキさん役の田中邦衛をはじめ、 に「

に「 脱退後に出演した「

脱退後に出演した「

「息子」●制作年:1991年●監督:山田洋次●製作:中川滋弘/深澤宏●脚本:山田洋次/朝間義隆●撮影:高羽哲夫●音楽:松村禎三●原作:椎名誠「倉庫作業員」●時間:121分●出演:三國連太郎/永瀬正敏/和久井映見/田中隆三/原田美枝子/浅田美代子/山口良一/浅利香津代/ケーシー高峰/いかりや長介/田中邦衛/梅津栄/佐藤B作/レオナルド熊/松村達雄●公開:1991/10●配給:松竹(評価:★★★☆)

「息子」●制作年:1991年●監督:山田洋次●製作:中川滋弘/深澤宏●脚本:山田洋次/朝間義隆●撮影:高羽哲夫●音楽:松村禎三●原作:椎名誠「倉庫作業員」●時間:121分●出演:三國連太郎/永瀬正敏/和久井映見/田中隆三/原田美枝子/浅田美代子/山口良一/浅利香津代/ケーシー高峰/いかりや長介/田中邦衛/梅津栄/佐藤B作/レオナルド熊/松村達雄●公開:1991/10●配給:松竹(評価:★★★☆)