「●む 村上 春樹」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【512】 村上 春樹 『シドニー!』

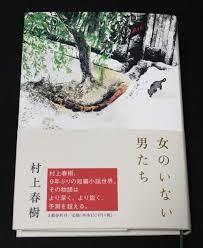

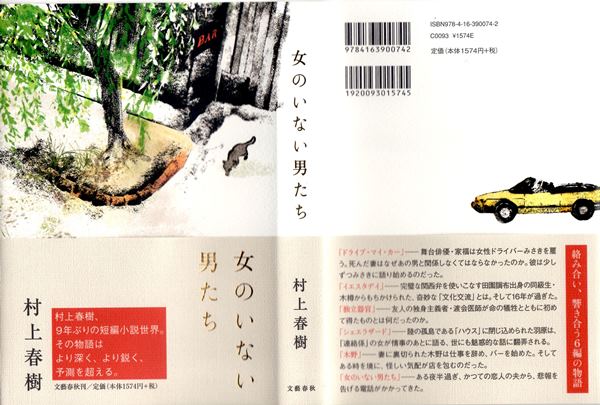

後の『女のいない男たち』や映画「ドライブ・マイ・カー」に連なるものを感じた。

『レキシントンの幽霊』['96年]『レキシントンの幽霊 (文春文庫) 』['99年]

1996年に文藝春秋より刊行された短編集で(1999年、文春文庫として文庫化)、「レキシントンの幽霊」「緑色の獣」「沈黙」「氷男」「トニー滝谷」「七番目の男」「めくらやなぎと、眠る女」の7編を所収し、いくつかの作品は収録にあたり加筆されています(収録作品のうち「レキシントンの幽霊」を除く6作品すべてが英訳されている)。

「レキシントンの幽霊」... 小説家の僕が手紙を介して知り合ったケイシーは、レキシントンの屋敷に、ジェレミーというピアノの調律師と暮らしていた。ある時、僕はケイシーに家の留守番を頼まれる。ケイシーのロンドン出張と、ジェレミーの母親の看病が重なり、しばらく空き家になるからだ。留守番の初日、大勢がパーティをしているような物音で僕は深夜に目が覚める―。友達の家の留守番を頼まれ滞在することになった主人公が、真夜中のダンスパーティーに遭遇する恐怖。ゴシックホラーっぽいです。個人的には、映画「シャイニング」を思い出しました。

「レキシントンの幽霊」... 小説家の僕が手紙を介して知り合ったケイシーは、レキシントンの屋敷に、ジェレミーというピアノの調律師と暮らしていた。ある時、僕はケイシーに家の留守番を頼まれる。ケイシーのロンドン出張と、ジェレミーの母親の看病が重なり、しばらく空き家になるからだ。留守番の初日、大勢がパーティをしているような物音で僕は深夜に目が覚める―。友達の家の留守番を頼まれ滞在することになった主人公が、真夜中のダンスパーティーに遭遇する恐怖。ゴシックホラーっぽいです。個人的には、映画「シャイニング」を思い出しました。

「緑色の獣」... 夫が会社に出かけた後、女は庭の木に語りかけて孤独を癒していた。ある時、その木の根元から緑色な獣がやってくる。女性は愛を語る異物を排除しようと想像上の暴力を奮う―。これはすべて女性の脳内で起きている出来事なのでしょう。結婚により理性を失いかけた女性の孤独と闇の深さ。ただ、メタファー系はあまり好みではないです。

「沈黙」... ボクシングジムに通う大沢さんの昔の話。穏やかに見える大沢さんがただ一度だけ、同級生の青木を殴ってしまった経験を語る。狡猾な青木は、根拠のない噂を広め、集団による排除という目に見えない暴力で大沢さんを傷つけた―。この「青木」という人物は、村上春樹の小説の登場人物は皆どれも似ているとよく言われる中では特異な方ではないでしょうか。その分、面白かったけれど、一人称でもよかったかな。「僕が本当に怖いと思うのは、青木のような人間の言い分を無批判に受け入れてそのまま信じてしまう連中です」という終わり方も、やけに社会性があり(本書に収録される前に、1993年3月、全国学校図書館協議会から「集団読書用テキスト」として発売された)、この短編集の中は特に印象に残りました。

「氷男」... 氷男は結婚してしたあと、妻の希望で旅をした南極で自分の世界を見つけて南極社会で幸せに暮らすようになるが、妻は言葉の通じない場所で孤独を深める―。またもメタファー系。結婚して女性が社会とのつながりを失って孤独になる痛みを描いえちます。氷男は、心を閉ざして自分語りをしないという男性性の象徴でしょうか。いずれにせよ、メタファー系は苦手です。

「氷男」... 氷男は結婚してしたあと、妻の希望で旅をした南極で自分の世界を見つけて南極社会で幸せに暮らすようになるが、妻は言葉の通じない場所で孤独を深める―。またもメタファー系。結婚して女性が社会とのつながりを失って孤独になる痛みを描いえちます。氷男は、心を閉ざして自分語りをしないという男性性の象徴でしょうか。いずれにせよ、メタファー系は苦手です。

「トニー滝谷」... トニー滝谷は、結婚した妻が買い物依存症で、洋服を次々と買い漁り、部屋中が服でいっぱいになってしまったので、それを処分するように妻に話すと、彼女は服を売りに行った帰りに亡くなってしまう。彼は、他の女の人に仕事を頼んでまでしてその服を着せようとする―。要するに、愛する人の死を受け入れられない男の哀しみを、滑稽かつアイロニックに描いた寓話ということではないでしょうか。『文藝春秋』に掲載されたのはショート・バージョンで、1991年7月刊行の『村上春樹全作品 1979~1989』第8巻にロング・バージョンが収録され、本書に収められたのはロング・バージョン。2005年には市川準監督のもと映画化されています。

「トニー滝谷」... トニー滝谷は、結婚した妻が買い物依存症で、洋服を次々と買い漁り、部屋中が服でいっぱいになってしまったので、それを処分するように妻に話すと、彼女は服を売りに行った帰りに亡くなってしまう。彼は、他の女の人に仕事を頼んでまでしてその服を着せようとする―。要するに、愛する人の死を受け入れられない男の哀しみを、滑稽かつアイロニックに描いた寓話ということではないでしょうか。『文藝春秋』に掲載されたのはショート・バージョンで、1991年7月刊行の『村上春樹全作品 1979~1989』第8巻にロング・バージョンが収録され、本書に収められたのはロング・バージョン。2005年には市川準監督のもと映画化されています。

「七番目の男」... 子どもの頃、波に友達をさらわれてしまった傷を抱えながら生きてきた男の回想談。「何よりも怖いのは、その恐怖に背中を向け、目を閉じてしまうことです。そうすることによって私たちは自分の中にあるいちばん重要なものを、何かに譲り渡してしまうことになります。私の場合には...それは波でした」―。トラウマに向き合うことでそれを乗り越えるという話はなかったでしょうか。

「七番目の男」... 子どもの頃、波に友達をさらわれてしまった傷を抱えながら生きてきた男の回想談。「何よりも怖いのは、その恐怖に背中を向け、目を閉じてしまうことです。そうすることによって私たちは自分の中にあるいちばん重要なものを、何かに譲り渡してしまうことになります。私の場合には...それは波でした」―。トラウマに向き合うことでそれを乗り越えるという話はなかったでしょうか。

「めくらやなぎと、眠る女」... 耳が悪い従弟の少年の病院に付き添う僕は、過去に、友人と一緒に友人の彼女を見舞いに行ったことを思い出す。その女の子の話した奇妙な話とは―。〈女性の耳から入って中身を食い尽くす虫〉というのが気持ち悪いですが、、これも「緑色の獣」や「氷男」と同じく病んでいる女性の話なのでしょう。

「めくらやなぎと、眠る女」... 耳が悪い従弟の少年の病院に付き添う僕は、過去に、友人と一緒に友人の彼女を見舞いに行ったことを思い出す。その女の子の話した奇妙な話とは―。〈女性の耳から入って中身を食い尽くす虫〉というのが気持ち悪いですが、、これも「緑色の獣」や「氷男」と同じく病んでいる女性の話なのでしょう。

全体を通して〈喪失〉がテーマやモチーフになっているものが多く、後の『女のいない男たち』('14年/文藝春秋)や、映画「ドライブ・マイ・カー」('21年)に連なるものを感じました。

【1999年文庫化[文春文庫]】

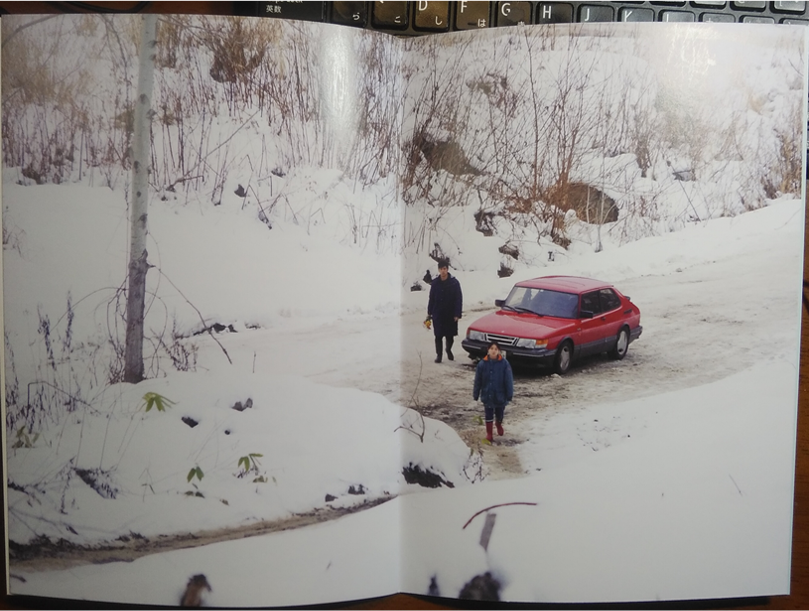

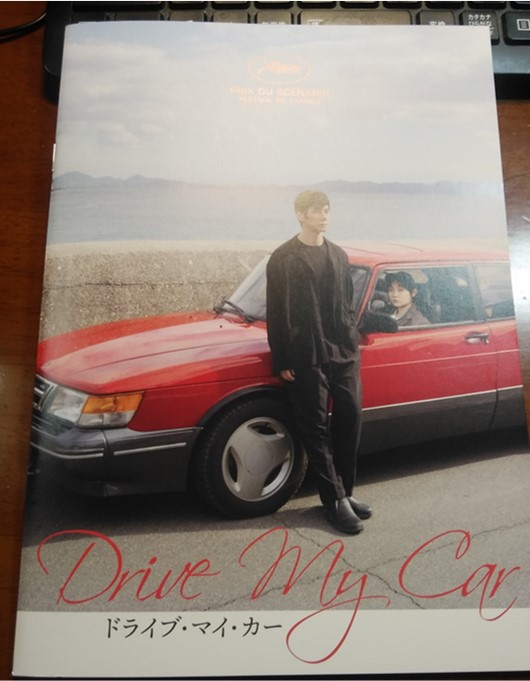

舞台俳優で演出家の家福(西島秀俊)は、妻・音(霧島れいか)と穏やかに暮らしていた。そんなある日、思いつめた様子の妻がくも膜下出血で倒れ、帰らぬ人となる。2年後、演劇祭に参加するため広島に向かっていた彼は、寡黙な専属ドライバーのみさき(三浦透子)と出会い、これまで目を向けることのなかったことに気づかされていく―。

舞台俳優で演出家の家福(西島秀俊)は、妻・音(霧島れいか)と穏やかに暮らしていた。そんなある日、思いつめた様子の妻がくも膜下出血で倒れ、帰らぬ人となる。2年後、演劇祭に参加するため広島に向かっていた彼は、寡黙な専属ドライバーのみさき(三浦透子)と出会い、これまで目を向けることのなかったことに気づかされていく―。

村上春樹の短編集『

村上春樹の短編集『 映画は、原作では具体的内容が書かれていないワークショップ演劇に関する描写が多く、そこで演じられるアントン・チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」の台詞を織り交ぜた新しい物語として構成されていて、村上春樹作品がモチーフではあるけれど、もう一つの原作は「ワーニャ叔父さん」であると言っていいくらいかもしれません。

映画は、原作では具体的内容が書かれていないワークショップ演劇に関する描写が多く、そこで演じられるアントン・チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」の台詞を織り交ぜた新しい物語として構成されていて、村上春樹作品がモチーフではあるけれど、もう一つの原作は「ワーニャ叔父さん」であると言っていいくらいかもしれません。 テーマ的にも、喪失感を抱きながらも人は生きていかねばならないという意味で、「ワーニャ叔父さん」に重なるものがあります。原作は短編であるためか、家福が、妻・音の内面を知り得なかったことに対して、みさきが「女の人にはそういうところがあるのです」と解題的な(示唆的な)言葉を投げかけて終わりますが、映画ではこのセリフはなく、より突っ込んだ家福の心の探究の旅が続きます。

テーマ的にも、喪失感を抱きながらも人は生きていかねばならないという意味で、「ワーニャ叔父さん」に重なるものがあります。原作は短編であるためか、家福が、妻・音の内面を知り得なかったことに対して、みさきが「女の人にはそういうところがあるのです」と解題的な(示唆的な)言葉を投げかけて終わりますが、映画ではこのセリフはなく、より突っ込んだ家福の心の探究の旅が続きます。 北海道へ向かう車中で、家福とみさきは、これまでお互いに語らなかった互いの秘密を明かしますが、何だか実はみさきの方が家福より大きな秘密を追っていたような気がしました。それを淡々と語るだけに、重かったです。母親の中にいた8歳の別人格って、「解離性同一性障害」(かつては「多重人格性障害」と呼ばれた)だったということか...。

北海道へ向かう車中で、家福とみさきは、これまでお互いに語らなかった互いの秘密を明かしますが、何だか実はみさきの方が家福より大きな秘密を追っていたような気がしました。それを淡々と語るだけに、重かったです。母親の中にいた8歳の別人格って、「解離性同一性障害」(かつては「多重人格性障害」と呼ばれた)だったということか...。 いアプローチか)。言わば、ブレークスルー映画として分かりやすく、ラストのみさきが韓国で赤いSAABに乗って買い物にきているシーンなどは、彼女もブレークスルーしたのだなと思わせる一方で、映画を観終わった後、「あれはどういうこと?」と考えさせる謎解き的な余韻も残していて巧みです。

いアプローチか)。言わば、ブレークスルー映画として分かりやすく、ラストのみさきが韓国で赤いSAABに乗って買い物にきているシーンなどは、彼女もブレークスルーしたのだなと思わせる一方で、映画を観終わった後、「あれはどういうこと?」と考えさせる謎解き的な余韻も残していて巧みです。 第74回「カンヌ国際映画祭」で脚本賞などを受賞、第87回「

第74回「カンヌ国際映画祭」で脚本賞などを受賞、第87回「

「ドライブ・マイ・カー」●英題:DRIVE MY CAR●制作年:2021年●監督:濱口竜介●製作:山本晃久●脚本:濱口竜介/大江崇允●撮影:四宮秀俊●音楽:石橋英子●原作:村上春樹●時間:179分●出演:西島秀俊/三浦透子/霧島れいか/岡田将生/パク・ユリム/ジン・デヨン/ソニア・ユアン(袁子芸)/ペリー・ディゾン/アン・フィテ/安部聡子●公開:2021/08●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン7)(22-03-17)(評価:★★★★☆)

「ドライブ・マイ・カー」●英題:DRIVE MY CAR●制作年:2021年●監督:濱口竜介●製作:山本晃久●脚本:濱口竜介/大江崇允●撮影:四宮秀俊●音楽:石橋英子●原作:村上春樹●時間:179分●出演:西島秀俊/三浦透子/霧島れいか/岡田将生/パク・ユリム/ジン・デヨン/ソニア・ユアン(袁子芸)/ペリー・ディゾン/アン・フィテ/安部聡子●公開:2021/08●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン7)(22-03-17)(評価:★★★★☆)

'09年に刊行され、上下巻合わせて200万部を超えるベストセラーとなった『1Q84 (BOOK1・ BOOK2)』(新潮社)の続編で、前作の売行きを見て新潮社は初版で50万冊を刷り、更に予約状況を見て発行日直前に増刷、結果として、発売日から12日目で100万部刊行という、ミリオンセラー達成の最速記録を樹立しました。

'09年に刊行され、上下巻合わせて200万部を超えるベストセラーとなった『1Q84 (BOOK1・ BOOK2)』(新潮社)の続編で、前作の売行きを見て新潮社は初版で50万冊を刷り、更に予約状況を見て発行日直前に増刷、結果として、発売日から12日目で100万部刊行という、ミリオンセラー達成の最速記録を樹立しました。

『

『

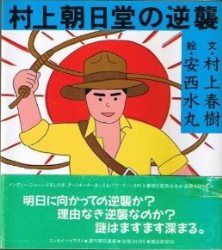

著者が芥川賞のことをどこかで書いていたことがあったのを思い出して、『村上朝日堂』('84年/若林出版企画)を読み直してみたけれど見当たらず、「村上朝日堂シリーズ」の第2作である本書を見たら、「芥川賞について覚えているいくつかの事柄」というのがありました。

著者が芥川賞のことをどこかで書いていたことがあったのを思い出して、『村上朝日堂』('84年/若林出版企画)を読み直してみたけれど見当たらず、「村上朝日堂シリーズ」の第2作である本書を見たら、「芥川賞について覚えているいくつかの事柄」というのがありました。 "受賞第一作"を書けと言われても困るとか、NHKに出ろと言われてもTV出演は苦手だとか、賞に伴う慣行的なものを拒否していて、受賞連絡待ちの時の周囲の落ち着かない様子に自分まで落ち着かない気持ちに置かれたことが書かれていてます(『風の歌を聴け』の時は、自身の経営するジャズ喫茶兼バーのようなところで「ビールの栓を抜いたり玉葱を切ったりしていたのだが、店内では編集者が緊張した面持ちで電話を待っているし、アルバイトの女の子たちもなんだかそわそわしているみたいだし、客の中にも事情を知っている人がいるしで、すごくやりにくい。とても仕事にならない」と)。

"受賞第一作"を書けと言われても困るとか、NHKに出ろと言われてもTV出演は苦手だとか、賞に伴う慣行的なものを拒否していて、受賞連絡待ちの時の周囲の落ち着かない様子に自分まで落ち着かない気持ちに置かれたことが書かれていてます(『風の歌を聴け』の時は、自身の経営するジャズ喫茶兼バーのようなところで「ビールの栓を抜いたり玉葱を切ったりしていたのだが、店内では編集者が緊張した面持ちで電話を待っているし、アルバイトの女の子たちもなんだかそわそわしているみたいだし、客の中にも事情を知っている人がいるしで、すごくやりにくい。とても仕事にならない」と)。

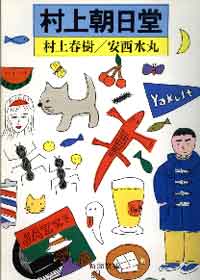

「村上朝日堂シリーズ」の最初のもので、'82年から'84年にかけて「日刊アルバイトニュース」に連載され、'84年に若林出版企画から刊行されたもの、ということは、連載時にリアルタイムでこの文章を読めたのは首都圏に住む人に限られていたということか。

「村上朝日堂シリーズ」の最初のもので、'82年から'84年にかけて「日刊アルバイトニュース」に連載され、'84年に若林出版企画から刊行されたもの、ということは、連載時にリアルタイムでこの文章を読めたのは首都圏に住む人に限られていたということか。

「僕の出会った有名人」というタイトルでの4回の中の1つに吉行淳之介のことが書かれていて(吉行淳之介は著者が文芸誌の新人賞をとった時の選考委員)、「我々若手・下ッ端の作家にとってはかなり畏れおおい人」、「吉行さんのそばにいる時は僕は自分からほとんど何もしゃべらないようにしている」と。でも、しっかりその立ち振る舞いを観察して感心しています(後にプリンストン大学で吉行の中篇を素材とした講義をしている)。

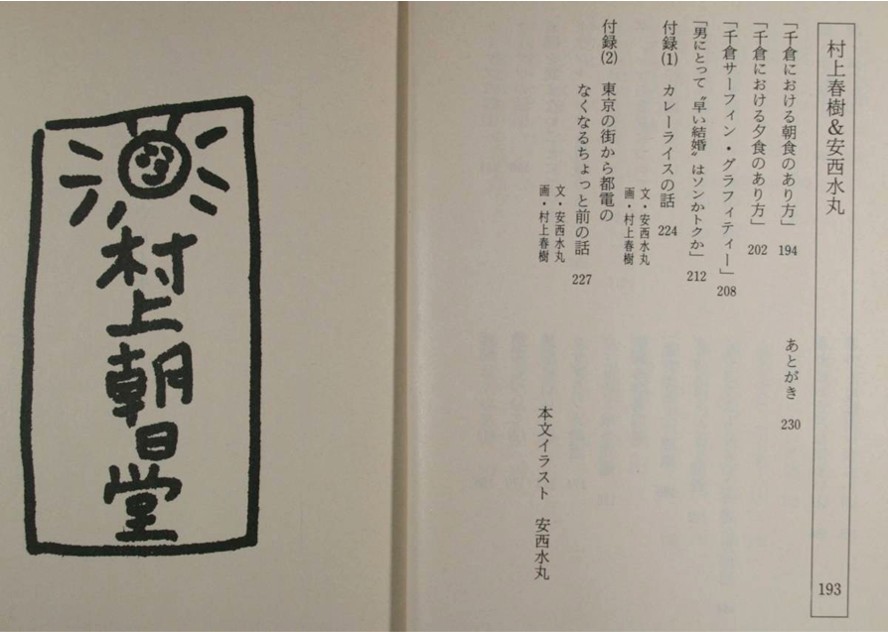

「僕の出会った有名人」というタイトルでの4回の中の1つに吉行淳之介のことが書かれていて(吉行淳之介は著者が文芸誌の新人賞をとった時の選考委員)、「我々若手・下ッ端の作家にとってはかなり畏れおおい人」、「吉行さんのそばにいる時は僕は自分からほとんど何もしゃべらないようにしている」と。でも、しっかりその立ち振る舞いを観察して感心しています(後にプリンストン大学で吉行の中篇を素材とした講義をしている)。 因みに、著者が文章を書き、安西水丸氏がイラスト(挿画)を描いている本は、「文・村上春樹/絵・安西水丸」といった作者名の表記になることが多いのですが、この『村上朝日堂』は、「付録」の2編「カレーライスの話」と「東京の街から都電のなくなるちょっと前の話」は、安西水丸氏が文を書き、村上春樹氏が挿絵を描いているため、「村上春樹/安西水丸」となっています。

因みに、著者が文章を書き、安西水丸氏がイラスト(挿画)を描いている本は、「文・村上春樹/絵・安西水丸」といった作者名の表記になることが多いのですが、この『村上朝日堂』は、「付録」の2編「カレーライスの話」と「東京の街から都電のなくなるちょっと前の話」は、安西水丸氏が文を書き、村上春樹氏が挿絵を描いているため、「村上春樹/安西水丸」となっています。

1958年春に出版された米国の作家トルーマン・カポーティ(Truman Capote, 1924-1984/享年59)の34歳の時の作品(原題は"Breakfast at Tiffany's")ですが、村上春樹氏の翻訳は新潮文庫旧版('68年)の龍口直太郎訳と比べるとかなり読みやすいのではないかと思いました。

1958年春に出版された米国の作家トルーマン・カポーティ(Truman Capote, 1924-1984/享年59)の34歳の時の作品(原題は"Breakfast at Tiffany's")ですが、村上春樹氏の翻訳は新潮文庫旧版('68年)の龍口直太郎訳と比べるとかなり読みやすいのではないかと思いました。 '61年にブレイク・エドワーズ監督により、オードリー・ヘプバーン主演で映画化されたため、お洒落な都会劇というイメージが強いように思いますが(「麗しのサブリナ」ではまだ控えめだったジバンシーとの衣装提携が、この作品ではまさに"全開"という感じだったし)、そうしたファッション面でのお洒落というのと、この原作のセンスはちょっと違うような...。

'61年にブレイク・エドワーズ監督により、オードリー・ヘプバーン主演で映画化されたため、お洒落な都会劇というイメージが強いように思いますが(「麗しのサブリナ」ではまだ控えめだったジバンシーとの衣装提携が、この作品ではまさに"全開"という感じだったし)、そうしたファッション面でのお洒落というのと、この原作のセンスはちょっと違うような...。 映画化に際してトルーマン・カポーティは、主人公のホリーをマリリン・モンローが演じるのが理想と考え、またモンローを想定して脚本を書くように脚本家にも依頼したものの、モンローの起用は彼女の演技顧問だったポーラ・ストラスバーグに反対されて見送られ、結局、ヘプバーンがホリーを演じることになったというのはよく知られている話です。個人的印象としては、この小説を書き始めた段階からカポーティはモンローと自分自身を念頭に置いて書いているように思え、モンローの気質を想定して読むと、スッキリとホリーのキャラクターに嵌るような気がします。

映画化に際してトルーマン・カポーティは、主人公のホリーをマリリン・モンローが演じるのが理想と考え、またモンローを想定して脚本を書くように脚本家にも依頼したものの、モンローの起用は彼女の演技顧問だったポーラ・ストラスバーグに反対されて見送られ、結局、ヘプバーンがホリーを演じることになったというのはよく知られている話です。個人的印象としては、この小説を書き始めた段階からカポーティはモンローと自分自身を念頭に置いて書いているように思え、モンローの気質を想定して読むと、スッキリとホリーのキャラクターに嵌るような気がします。

実際、ヘップバーンがティファニーの前でパンを食べるという映画の冒頭シーンで(タイトルのままだなあ)、観ていたカポーティが思わず椅子からずり落ちてしまったという逸話があるぐらいですから、相当イメージ違ったのだろうなあ。トルーマン・カポーティは、ノーマン・メイラーと並んで、モンローに袖にされた"片思い組"で、彼は背が低くて、モンローの好みの対象外だったし、しかもバイ・セクシュアル、本質的にはゲイだったとも言われています。

実際、ヘップバーンがティファニーの前でパンを食べるという映画の冒頭シーンで(タイトルのままだなあ)、観ていたカポーティが思わず椅子からずり落ちてしまったという逸話があるぐらいですから、相当イメージ違ったのだろうなあ。トルーマン・カポーティは、ノーマン・メイラーと並んで、モンローに袖にされた"片思い組"で、彼は背が低くて、モンローの好みの対象外だったし、しかもバイ・セクシュアル、本質的にはゲイだったとも言われています。

「ティファニーで朝食を」●原題:BREAKFAST AT TIFFANY'S●制作年:1961年●制作国:アメリカ●監督:ブレイク・エドワーズ●製作:マーティン・ジュロー/リチャード・シェパード●脚本:ジョージ・アクセルロッド●撮影:フランツ・プラナー●音楽:ヘンリー・マンシーニ●原作:トルーマン・カポーティ●時間:114分●出演:オードリー・ヘプバーン/ジョージ・ペパード/パトリシア・ニール/バディ・イブセン/マーティン・バルサム/ホゼ・ルイス・デ・ビラロニア/ミッキー・ルーニー●日本公開:1961/11●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:高田馬場・ACTミニシアター(85-11-03) (評価:★★★☆)●併映:「めぐり逢い」(レオ・マッケリー)

「ティファニーで朝食を」●原題:BREAKFAST AT TIFFANY'S●制作年:1961年●制作国:アメリカ●監督:ブレイク・エドワーズ●製作:マーティン・ジュロー/リチャード・シェパード●脚本:ジョージ・アクセルロッド●撮影:フランツ・プラナー●音楽:ヘンリー・マンシーニ●原作:トルーマン・カポーティ●時間:114分●出演:オードリー・ヘプバーン/ジョージ・ペパード/パトリシア・ニール/バディ・イブセン/マーティン・バルサム/ホゼ・ルイス・デ・ビラロニア/ミッキー・ルーニー●日本公開:1961/11●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:高田馬場・ACTミニシアター(85-11-03) (評価:★★★☆)●併映:「めぐり逢い」(レオ・マッケリー)

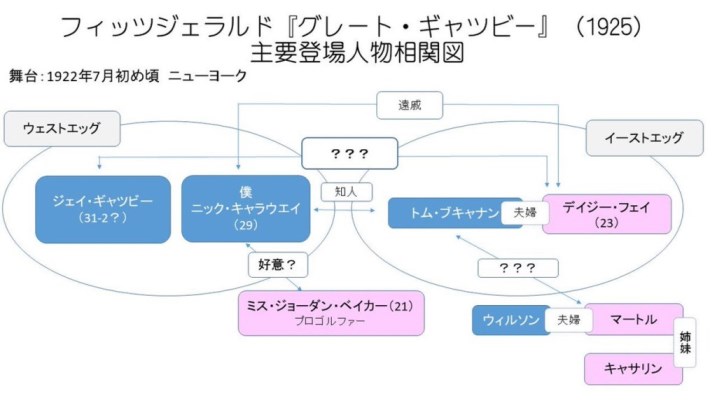

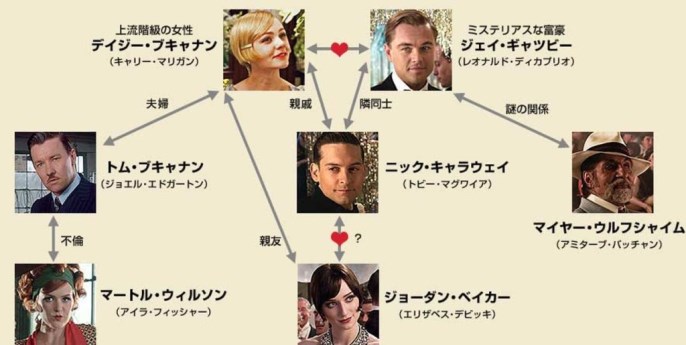

働くためにニューヨーク郊外ロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくるが、隣の大邸宅では日々豪華なパーティが開かれていて、その庭園には華麗な装いの男女が夜毎に集まっており、彼は否応無くその屋敷の主ジェイ・ギャツビーという人物に興味を抱くが、ある日、そのギャツビー氏にパーティに招かれる。ニックがパーティに出てみると、参加者の殆どがギャツビーについて正確なことを知らず、ニックには主催者のギャツビーがパーティの場のどこにいるかさえわからない、しかし、たまたま自分の隣にいた青年が実は―。

働くためにニューヨーク郊外ロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくるが、隣の大邸宅では日々豪華なパーティが開かれていて、その庭園には華麗な装いの男女が夜毎に集まっており、彼は否応無くその屋敷の主ジェイ・ギャツビーという人物に興味を抱くが、ある日、そのギャツビー氏にパーティに招かれる。ニックがパーティに出てみると、参加者の殆どがギャツビーについて正確なことを知らず、ニックには主催者のギャツビーがパーティの場のどこにいるかさえわからない、しかし、たまたま自分の隣にいた青年が実は―。 1925年に出版された米国の作家フランシス・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald、1896‐1940/享年44)の超有名作品ですが(原題:The Great Gatsby)、上記のようなところから、ニックとギャツビーの交遊が始まるという初めの方の展開が単純に面白かったです。

1925年に出版された米国の作家フランシス・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald、1896‐1940/享年44)の超有名作品ですが(原題:The Great Gatsby)、上記のようなところから、ニックとギャツビーの交遊が始まるという初めの方の展開が単純に面白かったです。

ド主演の映画化作品「華麗なるギャツビー」('74年/米)をテレビで観る機会があって、その上でもう一度、野崎訳及び村上訳を読み返してみると、起きているごたごたの全部が終盤への伏線となっていたことが再認識でき、村上春樹氏が「過不足のない要を得た人物描写、ところどころに現れる深い内省、ヴィジュアルで生々しい動感、良質なセンチメンタリズムと、どれをとっても古典と呼ぶにふさわしい優れた作品となっている」と絶賛しているのが分かる気がしました。

ド主演の映画化作品「華麗なるギャツビー」('74年/米)をテレビで観る機会があって、その上でもう一度、野崎訳及び村上訳を読み返してみると、起きているごたごたの全部が終盤への伏線となっていたことが再認識でき、村上春樹氏が「過不足のない要を得た人物描写、ところどころに現れる深い内省、ヴィジュアルで生々しい動感、良質なセンチメンタリズムと、どれをとっても古典と呼ぶにふさわしい優れた作品となっている」と絶賛しているのが分かる気がしました。 新訳というのは大体読みやすいものですが、村上訳は、ギャツビーがニックを呼ぶ際の「親友」という言葉を「オールド・スポート」とそのまま訳したりしていて(訳していることにならない?)、日本語でしっくりくる言葉がなければ、無理して訳さないということみたいです(柴田元幸氏との対談『翻訳夜話』('00年/文春新書)でもそうした"ポリシー"が語られていた)。ただし、個人的には、「オールド・スポート」を敢えて「親友」と訳さなかったことは、うまく作用しているように思いました(映画を観るとギャツビーは「オールド・スポート」と言う言葉を様々な局面で使っていて、その意味合いがそれぞれ違っていることが分かる。それらを日本語に訳してしまうと、同じ言葉を使い分けているということが今度は分からなくなる)。

新訳というのは大体読みやすいものですが、村上訳は、ギャツビーがニックを呼ぶ際の「親友」という言葉を「オールド・スポート」とそのまま訳したりしていて(訳していることにならない?)、日本語でしっくりくる言葉がなければ、無理して訳さないということみたいです(柴田元幸氏との対談『翻訳夜話』('00年/文春新書)でもそうした"ポリシー"が語られていた)。ただし、個人的には、「オールド・スポート」を敢えて「親友」と訳さなかったことは、うまく作用しているように思いました(映画を観るとギャツビーは「オールド・スポート」と言う言葉を様々な局面で使っていて、その意味合いがそれぞれ違っていることが分かる。それらを日本語に訳してしまうと、同じ言葉を使い分けているということが今度は分からなくなる)。

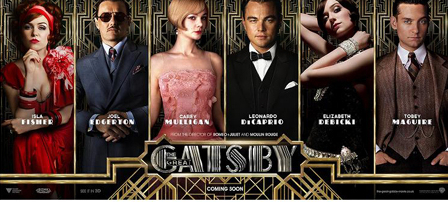

(●2013年にバズ・ラーマン監督、レオナルド・ディカプリオ主演で再映画化された。1974年のジャック・クレイトン監督のロバート・レッドフォード、ミア・ファロー版は、当初はスティーブ・マックィーン、アリ・マックグロー主演で計画されていて、それがこの二人に落ち着いたのだが、村上春樹氏などは「落ち着きが悪い」としていた(ただし、フランシス・フォード・コッポラの脚本を評価していた)。個人的には、デイジー役のミア・ファローは登場するなり心身症的なイメージで、一方、ロバート・レッドフォードは健全すぎたのでアンバランスに感じた。レオナルド・ディカプリオ版におけるディカプリオの方が主人公のイメージに合っていたが(ディカプリオが家系

(●2013年にバズ・ラーマン監督、レオナルド・ディカプリオ主演で再映画化された。1974年のジャック・クレイトン監督のロバート・レッドフォード、ミア・ファロー版は、当初はスティーブ・マックィーン、アリ・マックグロー主演で計画されていて、それがこの二人に落ち着いたのだが、村上春樹氏などは「落ち着きが悪い」としていた(ただし、フランシス・フォード・コッポラの脚本を評価していた)。個人的には、デイジー役のミア・ファローは登場するなり心身症的なイメージで、一方、ロバート・レッドフォードは健全すぎたのでアンバランスに感じた。レオナルド・ディカプリオ版におけるディカプリオの方が主人公のイメージに合っていたが(ディカプリオが家系 的に4分の3ドイツ系であるというのもあるか)、キャリー・マリガン演じるデイジーが、完全にギャツビーを取り巻く俗人たちの1人として埋没していた。セットや衣装はレッドフォード版の方がお金をかけていた。ディカプリオ版も金はかけていたが、CGできらびやかさを出そうとしたりしていて、それが華やかと言うより騒々しい感じがした。目まぐるしく移り変わる映像は、バズ・ラーマン監督の「ムーラン・ルージュ」('01年)あたりからの手法だろう。ディカプリオだから何とか持っているが、「ムーラン・ルージュ」ではユアン・マクレガーもニコール・キッドマンもセット(CG含む)の中に埋もれていた。)

的に4分の3ドイツ系であるというのもあるか)、キャリー・マリガン演じるデイジーが、完全にギャツビーを取り巻く俗人たちの1人として埋没していた。セットや衣装はレッドフォード版の方がお金をかけていた。ディカプリオ版も金はかけていたが、CGできらびやかさを出そうとしたりしていて、それが華やかと言うより騒々しい感じがした。目まぐるしく移り変わる映像は、バズ・ラーマン監督の「ムーラン・ルージュ」('01年)あたりからの手法だろう。ディカプリオだから何とか持っているが、「ムーラン・ルージュ」ではユアン・マクレガーもニコール・キッドマンもセット(CG含む)の中に埋もれていた。)

【1957年文庫化[角川文庫(大貫三郎訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[早川文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[新潮文庫(野崎孝訳『偉大なるギャツビー』)・1989年改版(野崎孝訳『グレート・ギャツビー』)]/1978年再文庫化[旺文社文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1978年再文庫化[集英社文庫(野崎孝訳『偉大なギャツビー』]/2006年新書化[中央公論新社・村上春樹翻訳ライブラリー(『グレート・ギャツビー』]/2009年再文庫化[光文社古典新訳文庫(小川高義訳『グレート・ギャツビー』)】[左]『

【1957年文庫化[角川文庫(大貫三郎訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[早川文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[新潮文庫(野崎孝訳『偉大なるギャツビー』)・1989年改版(野崎孝訳『グレート・ギャツビー』)]/1978年再文庫化[旺文社文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1978年再文庫化[集英社文庫(野崎孝訳『偉大なギャツビー』]/2006年新書化[中央公論新社・村上春樹翻訳ライブラリー(『グレート・ギャツビー』]/2009年再文庫化[光文社古典新訳文庫(小川高義訳『グレート・ギャツビー』)】[左]『

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジャック・クレイトン●製作:オデヴィッド・メリック●脚本:

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジャック・クレイトン●製作:オデヴィッド・メリック●脚本:

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:2013年●制作国:アメリカ●監督:バズ・ラーマン●製作:ダグラス・ウィック/バズ・ラーマン/ルーシー・フィッシャー/キャサリン・ナップマン/キャサリン・マーティン●脚本:バズ・ラーマン/クレイグ・ピアース●撮影:サイモン・ダガン●音楽:クレイグ・アームストロング●原作:スコット・フィッツジェラルド●時間

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:2013年●制作国:アメリカ●監督:バズ・ラーマン●製作:ダグラス・ウィック/バズ・ラーマン/ルーシー・フィッシャー/キャサリン・ナップマン/キャサリン・マーティン●脚本:バズ・ラーマン/クレイグ・ピアース●撮影:サイモン・ダガン●音楽:クレイグ・アームストロング●原作:スコット・フィッツジェラルド●時間 :143分●出演:レオナルド・ディカプリオ/トビー・マグワイア/キャリー・マリガン/ジョエル・エドガートン/アイラ・フィッシャー/ジェイソン・クラーク/エリザベス・デビッキ/ジャック・トンプソン/アミターブ・バッチャン●日本公開:2013/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)

:143分●出演:レオナルド・ディカプリオ/トビー・マグワイア/キャリー・マリガン/ジョエル・エドガートン/アイラ・フィッシャー/ジェイソン・クラーク/エリザベス・デビッキ/ジャック・トンプソン/アミターブ・バッチャン●日本公開:2013/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)

.gif)

.gif)

映画.gif)

映画.gif)

1977年に書かれたスティーヴン・キング(Stephen Edwin King, 1947- )の長編第3作(原題:"THE SHINING")で、この人のホラー小説は、後期のものになればなるほど「何でもあり」

1977年に書かれたスティーヴン・キング(Stephen Edwin King, 1947- )の長編第3作(原題:"THE SHINING")で、この人のホラー小説は、後期のものになればなるほど「何でもあり」 みたいになってきていて、どちらかというと初期のものの方がいいような気がしていますが(TVドラマの「デッド・ゾーン」はそう悪くないと思うが)、その中でもこの作品はやはり記念碑的傑作と言ってよいのではと思います。

みたいになってきていて、どちらかというと初期のものの方がいいような気がしていますが(TVドラマの「デッド・ゾーン」はそう悪くないと思うが)、その中でもこの作品はやはり記念碑的傑作と言ってよいのではと思います。 スタンリー・キューブリック(1928-1999/享年70)の監督・製作・脚本による映画化作品('80年/英)の方を先に観ましたが、映画の方も、イギリスの学者によると数学的に計算すると世界最高のホラー映画になるとのこと(根拠よくわからないが)、確かに、家族を殺し自殺したホテルの前任者の霊にとりつかれた主人公が、タイプに向かって"All work and no play make Jack a dull boy "(働かざるもの食うべからず)と打ち続けるシーンは、映画のオリジナルですが怖かったです(それにしてもシェリー・デュバルは恐怖顔がよく似合う女優だ)。

スタンリー・キューブリック(1928-1999/享年70)の監督・製作・脚本による映画化作品('80年/英)の方を先に観ましたが、映画の方も、イギリスの学者によると数学的に計算すると世界最高のホラー映画になるとのこと(根拠よくわからないが)、確かに、家族を殺し自殺したホテルの前任者の霊にとりつかれた主人公が、タイプに向かって"All work and no play make Jack a dull boy "(働かざるもの食うべからず)と打ち続けるシーンは、映画のオリジナルですが怖かったです(それにしてもシェリー・デュバルは恐怖顔がよく似合う女優だ)。 但し、原作では、ホテル自体が邪悪な意志のようなものを宿し、それに感応する能力を持つ5歳の息子の(内なる)異界との交流がかなりのページを割いて描かれているのに対し、映画は、ジャックが閉塞状況の中で神経衰弱になり狂気に蝕まれていく様に重点が置かれており、ジャック・ニコルソンの演技自体には鬼気迫るものがあるものの、そこに至る過程は、書けない作家の単なるノイローゼ症状の描写みたいになってしまっている感じもしなくもないです。

但し、原作では、ホテル自体が邪悪な意志のようなものを宿し、それに感応する能力を持つ5歳の息子の(内なる)異界との交流がかなりのページを割いて描かれているのに対し、映画は、ジャックが閉塞状況の中で神経衰弱になり狂気に蝕まれていく様に重点が置かれており、ジャック・ニコルソンの演技自体には鬼気迫るものがあるものの、そこに至る過程は、書けない作家の単なるノイローゼ症状の描写みたいになってしまっている感じもしなくもないです。 最後に、生垣を走り回って...というのも映画のオリジナルで、独創性は感じられるものの原作を曲げていることには違いなく、これでは原作者のキングが怒るのも無理からぬこと。

最後に、生垣を走り回って...というのも映画のオリジナルで、独創性は感じられるものの原作を曲げていることには違いなく、これでは原作者のキングが怒るのも無理からぬこと。 劇場予告編で、ホテルの過去の歴史を暗示すべく、双子の少女をモチーフにした怖〜いイメージ映像がありましたが、これは本編では違った使われ方になっていて、こうした取ってつけたようなやり方もルール違反ではないかなあ。

劇場予告編で、ホテルの過去の歴史を暗示すべく、双子の少女をモチーフにした怖〜いイメージ映像がありましたが、これは本編では違った使われ方になっていて、こうした取ってつけたようなやり方もルール違反ではないかなあ。

キングはキューブリックに対して「あの男は恐怖の何たるかを知らん」とくそみそにこきおろした末に、「クリープ・ショー」というオムニバス・ホラー・ムビーの脚本を自分で書き、自らも出演したほか、「シャイニング」も自分で脚本を書き下ろして製作総指揮を務めTV版に作り直していますが、どういうわけか共に評判は今一だったようです。

キングはキューブリックに対して「あの男は恐怖の何たるかを知らん」とくそみそにこきおろした末に、「クリープ・ショー」というオムニバス・ホラー・ムビーの脚本を自分で書き、自らも出演したほか、「シャイニング」も自分で脚本を書き下ろして製作総指揮を務めTV版に作り直していますが、どういうわけか共に評判は今一だったようです。

「シャイニング」●原題:The Shining●制作年:1980年●制作国:イギリス・アメリカ●監督・製作・脚本:スタンリー・キューブリック●音楽:ベラ・バルトーク●原作:スティーヴン・キング「シャイニング」●

「シャイニング」●原題:The Shining●制作年:1980年●制作国:イギリス・アメリカ●監督・製作・脚本:スタンリー・キューブリック●音楽:ベラ・バルトーク●原作:スティーヴン・キング「シャイニング」●

高橋尚子が優勝した女子マラソンの描写にはさすがに熱が入っていますが、アボリジニー出身の陸上選手キャシー・フリーマンの女子4百メートル決勝の描写では、それ以上に筆致が冴えわたり、読む者を感動させます。

高橋尚子が優勝した女子マラソンの描写にはさすがに熱が入っていますが、アボリジニー出身の陸上選手キャシー・フリーマンの女子4百メートル決勝の描写では、それ以上に筆致が冴えわたり、読む者を感動させます。

.jpg)

前作『やがて哀しき外国語』('94年/講談社)に続く著者の〈アメリカ滞在記〉ですが、居所をプリンストンからマサチューセッツ州ケンブリッジ(人口10万ほどの都市で、学園都市として知られている)に移しています。

前作『やがて哀しき外国語』('94年/講談社)に続く著者の〈アメリカ滞在記〉ですが、居所をプリンストンからマサチューセッツ州ケンブリッジ(人口10万ほどの都市で、学園都市として知られている)に移しています。 著者は'93年から2年間この地に滞在していて、タフツ大学での講義に際して漱石など日本の近代小説を読み直したり、英文小説を読んだり翻訳したり、また、自らの小説を書いたり、ボストンマラソンに出たりといろいろ精力的に活動しているのが窺えますが、滞在記としての文体そのものは、「村上朝日堂ジャーナル」と冠している通り、適度に軽いタッチ("ハルキ調")となっています。 Tufts University

著者は'93年から2年間この地に滞在していて、タフツ大学での講義に際して漱石など日本の近代小説を読み直したり、英文小説を読んだり翻訳したり、また、自らの小説を書いたり、ボストンマラソンに出たりといろいろ精力的に活動しているのが窺えますが、滞在記としての文体そのものは、「村上朝日堂ジャーナル」と冠している通り、適度に軽いタッチ("ハルキ調")となっています。 Tufts University エッセイとしては前々作である『遠い太鼓』('90年/講談社)でもそうですが、このあたりの軽妙さは同じ時期に書いていた長編小説と補完関係にあるようです(『ねじまき鳥クロニクル』の後半部を書いている時期だと思うのですが)。

エッセイとしては前々作である『遠い太鼓』('90年/講談社)でもそうですが、このあたりの軽妙さは同じ時期に書いていた長編小説と補完関係にあるようです(『ねじまき鳥クロニクル』の後半部を書いている時期だと思うのですが)。 村上氏の奥さん(村上陽子氏)撮影のケンブリッジ界隈や街のノラ猫を撮った写真(見ていると何だかのんびりした気分になる)と、安西水丸氏のイラストと、その両方を文章と合わせて楽しめます。

村上氏の奥さん(村上陽子氏)撮影のケンブリッジ界隈や街のノラ猫を撮った写真(見ていると何だかのんびりした気分になる)と、安西水丸氏のイラストと、その両方を文章と合わせて楽しめます。

プリンストン大学で日本文学を教えるにあたり"第三の新人"を選んだことに興味を持ちました(因みにプリンストン大学は、かつて江藤淳が留学して後に教鞭をを執った大学であり、また、村上春樹の後は大江健三郎も同大学の客員講師として招かれている)。

プリンストン大学で日本文学を教えるにあたり"第三の新人"を選んだことに興味を持ちました(因みにプリンストン大学は、かつて江藤淳が留学して後に教鞭をを執った大学であり、また、村上春樹の後は大江健三郎も同大学の客員講師として招かれている)。

しかし全体としては軽妙な"ハルキ調"が随所に見られ、「地球の歩き方」の上級編、ユーモア版のようにも読めてしまうのです。とりわけ、ギリシャの鄙びた島々での暮らしや人々との著者なりの触れ合いなどが読んでいて楽しかったです。クレタの"酒盛りバス"の話とかは、結構、と言うかムチャクチャ笑えました。一見気儘に書いているように見えて、それらが巧まずして(或いは"巧みに")地に足の着いた異文化論にもなっています。

しかし全体としては軽妙な"ハルキ調"が随所に見られ、「地球の歩き方」の上級編、ユーモア版のようにも読めてしまうのです。とりわけ、ギリシャの鄙びた島々での暮らしや人々との著者なりの触れ合いなどが読んでいて楽しかったです。クレタの"酒盛りバス"の話とかは、結構、と言うかムチャクチャ笑えました。一見気儘に書いているように見えて、それらが巧まずして(或いは"巧みに")地に足の着いた異文化論にもなっています。

る国の工場.jpg)

る国の工場.jpg)

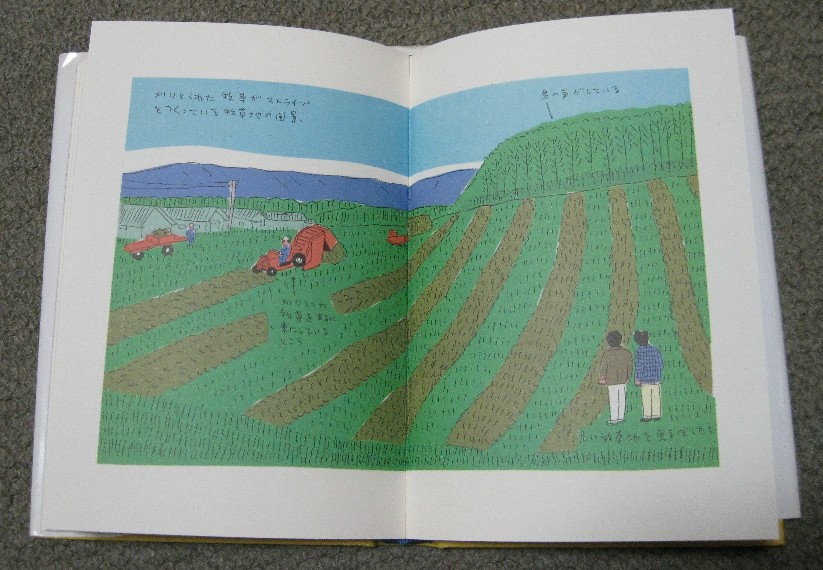

'86(昭和61)年に、村上春樹がイラストレーターの安西水丸を伴って行った工場見学の記録。

'86(昭和61)年に、村上春樹がイラストレーターの安西水丸を伴って行った工場見学の記録。 その「素直な驚き」とは、ある種の合理性に対する驚きのようなもので、カツラだって流行のモードだって経済合理性のなかで作られているというのだという村上氏の醒めた目線が窺えた気もします。

その「素直な驚き」とは、ある種の合理性に対する驚きのようなもので、カツラだって流行のモードだって経済合理性のなかで作られているというのだという村上氏の醒めた目線が窺えた気もします。 学記で、ホルンスタインというのは、生まれた仔牛が牡(オス)であれば一部種牛になるものを除いて生後20ヶ月ぐらいで加工肉となり、牝(メス)牛も乳の出が悪くなればすぐに加工肉となるので、寿命を全うすることは無く、まさに"経済動物"であるという...なんだか侘しいなあ。

学記で、ホルンスタインというのは、生まれた仔牛が牡(オス)であれば一部種牛になるものを除いて生後20ヶ月ぐらいで加工肉となり、牝(メス)牛も乳の出が悪くなればすぐに加工肉となるので、寿命を全うすることは無く、まさに"経済動物"であるという...なんだか侘しいなあ。.jpg)

'84(昭和59)年6月より、雑誌「CLASSY.」の創刊号から2年間、イラストレーターの安西水丸氏とともに連載した「村上朝日堂画報」に、表題作を加えたもの。

'84(昭和59)年6月より、雑誌「CLASSY.」の創刊号から2年間、イラストレーターの安西水丸氏とともに連載した「村上朝日堂画報」に、表題作を加えたもの。 エッセイのタイトルのつけ方も、「洗面所の中の悪夢」とか「地下鉄銀座線における大猿の呪い」といったものまで、ググッと惹きつけるうまさを感じます。

エッセイのタイトルのつけ方も、「洗面所の中の悪夢」とか「地下鉄銀座線における大猿の呪い」といったものまで、ググッと惹きつけるうまさを感じます。 因みに「ランゲルハンス島」というのは、海に浮かぶ島の名前ではなく、すい臓の中にある"島"なので、地理の教科書ではなく、生物の教科書に出てきます。

因みに「ランゲルハンス島」というのは、海に浮かぶ島の名前ではなく、すい臓の中にある"島"なので、地理の教科書ではなく、生物の教科書に出てきます。

表題作よりも印象の残った作品が「午後の最後の芝生」で、主人公が学生時代に"芝刈り"のアルバイトで、ある中年女性宅を訪れた際のことを、30代になって振り返る話ですが、娘の部屋や衣装棚を見せてどんな女の子なのかを「僕」に想像させるというアル中気味の女性が謎深いです。結局その中年女性とは大して出来事らしい出来事も無く、それでいて確かに不思議と印象に残る作品、過ぎ去った"時"というものへの想いが感じられる作品でした(逆算すると昭和40年代前半という時期設定ということになりますが、"芝刈り"のアルバイトというのがアメリカの小説っぽいかも)。

表題作よりも印象の残った作品が「午後の最後の芝生」で、主人公が学生時代に"芝刈り"のアルバイトで、ある中年女性宅を訪れた際のことを、30代になって振り返る話ですが、娘の部屋や衣装棚を見せてどんな女の子なのかを「僕」に想像させるというアル中気味の女性が謎深いです。結局その中年女性とは大して出来事らしい出来事も無く、それでいて確かに不思議と印象に残る作品、過ぎ去った"時"というものへの想いが感じられる作品でした(逆算すると昭和40年代前半という時期設定ということになりますが、"芝刈り"のアルバイトというのがアメリカの小説っぽいかも)。 作家の小川洋子氏が、「自分が敬愛する作家の、もっとも好きな作品が短編である場合(中略)、短編ならばふと思い立った時、最初から最後までいつでも通して読み返せる」としたうえで、「村上春樹作品の中で、私がそういう読み方をしているのは『中国行きのスロウ・ボート』に収められた、『午後の最後の芝生』である」と述べていますが、個人的にもいい作品だと思います(村上作品で最初にこの短編種を取り上げたのも、この作品があるため)。

作家の小川洋子氏が、「自分が敬愛する作家の、もっとも好きな作品が短編である場合(中略)、短編ならばふと思い立った時、最初から最後までいつでも通して読み返せる」としたうえで、「村上春樹作品の中で、私がそういう読み方をしているのは『中国行きのスロウ・ボート』に収められた、『午後の最後の芝生』である」と述べていますが、個人的にもいい作品だと思います(村上作品で最初にこの短編種を取り上げたのも、この作品があるため)。