「●あ行の現代日本の作家」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2505】 荻原 浩 『海の見える理髪店』

「●「本屋大賞」 (第10位まで)」の インデックッスへ 「●日本のTVドラマ (90年代~)」の インデックッスへ(「ツバキ文具店~鎌倉代書屋物語~」)

"癒し系"×"お仕事系"。いい話ばかり過ぎる気もするが、上手いと思った。

『ツバキ文具店』 「ツバキ文具店~鎌倉代書屋物語~」NHK(2017)多部未華子主演

2017(平成29)年・第14回「本屋大賞」第4位作品。

2017(平成29)年・第14回「本屋大賞」第4位作品。

祖母の葬式のため、雨宮鳩子は高校を卒業して以来8年ぶりに故郷の神奈川県の鎌倉に戻ってきた。 一人で鳩子を育ててくれた祖母は文具店を営む傍ら、思いを言葉にするのが難しい人に代わって手紙を書くことを請け負う「代書屋」でもあった。 祖母に反発して家を飛び出した鳩子は葬式と家の片付けが終わるとすぐに鎌倉を去ろうとするが、生前祖母が引き受けたものの未完であった代書の仕事を引き継ぐように促されそれに取り組むことで心境が変わり、文具店と代書屋業を継ぐことを決意する。地元の温かい人々にも支えられながら鳩子は代書屋として歩み始めた。さまざまな人の思いをすくいとり文字にして相手に届けることで、鳩子は彼らの思いに触れ彼らの人生に関わり、また仕事の師匠であった祖母の思いにも寄り添っていく―。

近年流行りの"癒し系"と"お仕事系"を掛け合わせたような作品ですが、すんなり気持ちよく読めました。今年['17年]4月にNHKラジオ第1「新日曜名作座」にてラジオドラマ化され、更にNHK総合「ドラマ10」にて「ツバキ文具店〜鎌倉代書屋物語〜」と題して多部未華子主演でテレビドラマ化(全8話)されています。

近年流行りの"癒し系"と"お仕事系"を掛け合わせたような作品ですが、すんなり気持ちよく読めました。今年['17年]4月にNHKラジオ第1「新日曜名作座」にてラジオドラマ化され、更にNHK総合「ドラマ10」にて「ツバキ文具店〜鎌倉代書屋物語〜」と題して多部未華子主演でテレビドラマ化(全8話)されています。

やや"いい話ばかり"過ぎて、あざとい印象を受けなくもないですが、淡々とエピソードを積み上げて、ラストで主人公が先代(祖母)の自分への想いを知るという盛り上げ方は上手いと思いました(素直に感動した)。

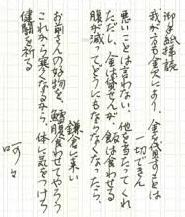

鎌倉という物語の舞台背景が効いているし、何よりも手紙文が「手書き」で(挿画の形を借りて)出てくるのが効いています。最初は作者が書いたのかなとも思ったりしましたが、"男爵"の手紙文が出てきたところで、これはプロの為せる技だと確信し、調べてみたら、萱谷恵子氏というプロの字書きの手によるものでした(ドラマでも多部未華子の書く字を担当している)。"挿画"と言うより、"コラボ"に近いかもしれません。

鎌倉という物語の舞台背景が効いているし、何よりも手紙文が「手書き」で(挿画の形を借りて)出てくるのが効いています。最初は作者が書いたのかなとも思ったりしましたが、"男爵"の手紙文が出てきたところで、これはプロの為せる技だと確信し、調べてみたら、萱谷恵子氏というプロの字書きの手によるものでした(ドラマでも多部未華子の書く字を担当している)。"挿画"と言うより、"コラボ"に近いかもしれません。

主人公の生い立ちなどについてあまり細かいことの説明をしていないのが、却ってすっと物語に入っていける要因にもなっているように思いました。テレビドラマ版で多部未華子は、原作のイメージをそう損なってはいない 、まずまずと言っていい演技でしたが(多部未華子はこの演技で第8回「コンフィデンスアワード・ドラマ賞」主演女優賞受賞)、ストーリー的にやや説明的な要素を付け加え過ぎたでしょうか。その結果、(これもありがちなことだが)原作に無い登場人物が出てきたりします(その典型が高橋克典演じる観光ガイド)。やっぱり脚本家というものは、原作に対して「何も足さず何も引かず」ということが出来ない性質なのかなあ。

、まずまずと言っていい演技でしたが(多部未華子はこの演技で第8回「コンフィデンスアワード・ドラマ賞」主演女優賞受賞)、ストーリー的にやや説明的な要素を付け加え過ぎたでしょうか。その結果、(これもありがちなことだが)原作に無い登場人物が出てきたりします(その典型が高橋克典演じる観光ガイド)。やっぱり脚本家というものは、原作に対して「何も足さず何も引かず」ということが出来ない性質なのかなあ。

「ツバキ文具店~鎌倉代書屋物語~」●演出:黛りんたろう/榎戸崇泰/西村武五郎●脚本:荒井修子●原作:小川糸●出演:多部未華子/高橋克典/上地雄輔/片瀬那奈/新津ちせ/江波杏子/奥田瑛二/倍賞美津子●放映:2017/04~06(全8回)●放送局:NHK

「ツバキ文具店~鎌倉代書屋物語~」●演出:黛りんたろう/榎戸崇泰/西村武五郎●脚本:荒井修子●原作:小川糸●出演:多部未華子/高橋克典/上地雄輔/片瀬那奈/新津ちせ/江波杏子/奥田瑛二/倍賞美津子●放映:2017/04~06(全8回)●放送局:NHK

【2018年文庫化[幻冬舎文庫]】

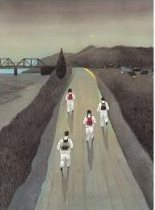

2004(平成16)年・第26回「吉川英治文学新人賞」及び2005(平成17)年・第2回「本屋大賞(大賞)」受賞作。2004年度「『本の雑誌』が選ぶノンジャンルベスト10」第1位。

2004(平成16)年・第26回「吉川英治文学新人賞」及び2005(平成17)年・第2回「本屋大賞(大賞)」受賞作。2004年度「『本の雑誌』が選ぶノンジャンルベスト10」第1位。 作者のファンの間では、この作品で「直木賞」を獲るべきだったとの声もありますが(個人的にもその気持ちは理解できる)、実際には「吉川英治文学新人賞」を受賞したものの直木賞は候補にもなっていません。この点について文庫解説の池上冬樹氏は、ある程度人気を誇る作品に関して、選考委員が追認を避けたがる傾向があることを指摘しており、ナルホドなあと思いました。

作者のファンの間では、この作品で「直木賞」を獲るべきだったとの声もありますが(個人的にもその気持ちは理解できる)、実際には「吉川英治文学新人賞」を受賞したものの直木賞は候補にもなっていません。この点について文庫解説の池上冬樹氏は、ある程度人気を誇る作品に関して、選考委員が追認を避けたがる傾向があることを指摘しており、ナルホドなあと思いました。 そして作者は、この作品の12年後、『

そして作者は、この作品の12年後、『 ものの性格をよりくっきりと浮き彫りにしてみせたという感じでしょうか。どちらも佳作ですが、個人的には、今回読み直してみて、『蜜蜂と遠雷』は"佳作"であり"力作"、『夜のピクニック』は"佳作"と言うより"傑作"の域にある作品のように思いました。

ものの性格をよりくっきりと浮き彫りにしてみせたという感じでしょうか。どちらも佳作ですが、個人的には、今回読み直してみて、『蜜蜂と遠雷』は"佳作"であり"力作"、『夜のピクニック』は"佳作"と言うより"傑作"の域にある作品のように思いました。

因みに、この作品は2006年に長澤雅彦監督、多部未華子主演で映画化されています(「本屋大賞」の第1回受賞作『博士が愛した数式』から第10回受賞作『海賊とよばれた男』までの「大賞」受賞作で'17年現在映画化されていないのは第4回受賞作の『一瞬の風になれ』のみ。但し、この作品のもテレビドラマ化はされている)。映画を観る前は、ずっと歩いてばかりの話だから、小説のような

因みに、この作品は2006年に長澤雅彦監督、多部未華子主演で映画化されています(「本屋大賞」の第1回受賞作『博士が愛した数式』から第10回受賞作『海賊とよばれた男』までの「大賞」受賞作で'17年現在映画化されていないのは第4回受賞作の『一瞬の風になれ』のみ。但し、この作品のもテレビドラマ化はされている)。映画を観る前は、ずっと歩いてばかりの話だから、小説のような 登場人物の細かい心理描写は映像では難しいのではないかと思いましたが、今思えば、当時まだ年齢が若かった割には比較的演技力のある俳優が多く出ていたせいかまずまずの出来だったと思います。それでも苦しかったのか、ユーモラスなエピソードをそれこそコメディ風に強調したり、更には、主人公の心理をアニメで表現したりしていましたが、そこまでする必要があったか疑問に思いました。工夫を凝らしたつもりなのかもしれませんが、却って"苦しまぎれ"を感じてしまいました(撮影そのものはたいへんだったように思える。一応、評価は○)。

登場人物の細かい心理描写は映像では難しいのではないかと思いましたが、今思えば、当時まだ年齢が若かった割には比較的演技力のある俳優が多く出ていたせいかまずまずの出来だったと思います。それでも苦しかったのか、ユーモラスなエピソードをそれこそコメディ風に強調したり、更には、主人公の心理をアニメで表現したりしていましたが、そこまでする必要があったか疑問に思いました。工夫を凝らしたつもりなのかもしれませんが、却って"苦しまぎれ"を感じてしまいました(撮影そのものはたいへんだったように思える。一応、評価は○)。

「夜のピクニック」●制作年:2006年●監督:長澤雅彦●製作:牛山拓二/武部由実子●脚本:三澤慶子/長澤雅彦●撮影:小林基己●音楽:伊東宏晃●原作:恩田陸●時間:117分●出演:多部未華子/石田卓也/郭智博/西原亜希/貫地谷しほり/松田まどか/柄本佑/高部あい/加藤ローサ/池松壮亮●劇場公開:2006/09●配給:ムービーアイ=松竹(評価★★★☆)

「夜のピクニック」●制作年:2006年●監督:長澤雅彦●製作:牛山拓二/武部由実子●脚本:三澤慶子/長澤雅彦●撮影:小林基己●音楽:伊東宏晃●原作:恩田陸●時間:117分●出演:多部未華子/石田卓也/郭智博/西原亜希/貫地谷しほり/松田まどか/柄本佑/高部あい/加藤ローサ/池松壮亮●劇場公開:2006/09●配給:ムービーアイ=松竹(評価★★★☆)

パリの銀行で働くジャン・フルニエ(クロード・マン)は、同僚のキャロン(ポー

パリの銀行で働くジャン・フルニエ(クロード・マン)は、同僚のキャロン(ポー ル・ゲール)に連れられて行った市中のカジノで、一時間で給料の半年分を稼ぐ大当たりする。それを契機にギャンブルに取り憑かれた彼だったが、謹厳な時計修理職人の父親から「賭博師はごめんだ。出て行け」と勘当されると、ニースの安ホテルに居を移し、「天使の入江」のカジノ通いを始める。そんなある日、以前カジノで見かけたブロンド美女のジャッキー・ドメストル(

ル・ゲール)に連れられて行った市中のカジノで、一時間で給料の半年分を稼ぐ大当たりする。それを契機にギャンブルに取り憑かれた彼だったが、謹厳な時計修理職人の父親から「賭博師はごめんだ。出て行け」と勘当されると、ニースの安ホテルに居を移し、「天使の入江」のカジノ通いを始める。そんなある日、以前カジノで見かけたブロンド美女のジャッキー・ドメストル( ジャンヌ・モロー)に偶然出会う。ジャンは彼女に惹かれると共に、意気投合した彼女とパートナーを組み、ますますギャンブルにのめり込んでいく。彼女は夫の懇願にもかかわらずギャンブルに熱中して離婚し、息子とは週に一回会えるだけだと言う。ボロ負けした日は「二度としない」と誓

ジャンヌ・モロー)に偶然出会う。ジャンは彼女に惹かれると共に、意気投合した彼女とパートナーを組み、ますますギャンブルにのめり込んでいく。彼女は夫の懇願にもかかわらずギャンブルに熱中して離婚し、息子とは週に一回会えるだけだと言う。ボロ負けした日は「二度としない」と誓 うが口だけで、「軽率な自分に腹がたつ」と言いながらやめられない。ホテル代もなく駅のベンチで寝るというジャッキーを、ジャンは自分のホテルに泊まらせる。翌朝二人は別れるが、午後

うが口だけで、「軽率な自分に腹がたつ」と言いながらやめられない。ホテル代もなく駅のベンチで寝るというジャッキーを、ジャンは自分のホテルに泊まらせる。翌朝二人は別れるが、午後 海岸にいたジャンを探しに来たジャッキーは、女友だちに借金した金で賭

海岸にいたジャンを探しに来たジャッキーは、女友だちに借金した金で賭 けてくると言い、別れるつもりだったジャンはカジノまでジャッキーを追っていく。そして、カジノで二人は勝ちまくり、「崖っぷちのドンデン返しね。モンテカルロに行きましょう」というジャッキーの誘いに車を買い、ドレスにタキシードを用意し、豪華ホテルに横付けし、海が見えるバルコニー付きのスイートルームにチェックインする。しかし、二人はカジノで今度は大敗し、結局有り金を全部使い果たしてしまう―。

けてくると言い、別れるつもりだったジャンはカジノまでジャッキーを追っていく。そして、カジノで二人は勝ちまくり、「崖っぷちのドンデン返しね。モンテカルロに行きましょう」というジャッキーの誘いに車を買い、ドレスにタキシードを用意し、豪華ホテルに横付けし、海が見えるバルコニー付きのスイートルームにチェックインする。しかし、二人はカジノで今度は大敗し、結局有り金を全部使い果たしてしまう―。 作品を特集した「ドゥミとヴァルダ、幸福についての5つの物語」での上映が「初公開」だそうです。同じくニースのカジノを舞台にしたアンリ・ヴェルヌイユ監督の「

作品を特集した「ドゥミとヴァルダ、幸福についての5つの物語」での上映が「初公開」だそうです。同じくニースのカジノを舞台にしたアンリ・ヴェルヌイユ監督の「 すでに、ルイ・マル監督の「

すでに、ルイ・マル監督の「 ただ、ジャッキーはギャンブルに対する弱さだけでなく、ギャンブルについての哲学も持っていて、「贅沢できなくても平気よ。お金のために賭けをやるのじゃない。十分あってもやるわ。賭けの魅力は贅沢と貧困の両方が味わえること。それに数字や偶然の神秘がある。もし数字が神様の思し召しなら、私は信者よ。カジノに初めて入ったとき、教会と同じ感動を覚えた。私にとって賭けは宗教よ。お金とは関係ない」「この情熱のおかげで私は生きていられるの。誰にも奪う権利はないわ」と言っています。ギャンブラーとしての凄みを感じさせながらも、強がっている部分も感じられ、その辺りがジャンヌ・モローならではの演技の機微であり、同じファム・ファタールを演じても、監督が違えば違ったタイプのそれを見せる演技の幅であると思いました。

ただ、ジャッキーはギャンブルに対する弱さだけでなく、ギャンブルについての哲学も持っていて、「贅沢できなくても平気よ。お金のために賭けをやるのじゃない。十分あってもやるわ。賭けの魅力は贅沢と貧困の両方が味わえること。それに数字や偶然の神秘がある。もし数字が神様の思し召しなら、私は信者よ。カジノに初めて入ったとき、教会と同じ感動を覚えた。私にとって賭けは宗教よ。お金とは関係ない」「この情熱のおかげで私は生きていられるの。誰にも奪う権利はないわ」と言っています。ギャンブラーとしての凄みを感じさせながらも、強がっている部分も感じられ、その辺りがジャンヌ・モローならではの演技の機微であり、同じファム・ファタールを演じても、監督が違えば違ったタイプのそれを見せる演技の幅であると思いました。

「天使の入江」●原題:LA BAIE DES ANGES(英:BAY OF ANGELS)●制作年:1963年●制作国:フランス●監督・脚本: ジャック・ドゥミ●撮影:ジャン・ラビエ●音楽:ミシェル・ルグラン●時間:101分●出演:ジャンヌ・モ

「天使の入江」●原題:LA BAIE DES ANGES(英:BAY OF ANGELS)●制作年:1963年●制作国:フランス●監督・脚本: ジャック・ドゥミ●撮影:ジャン・ラビエ●音楽:ミシェル・ルグラン●時間:101分●出演:ジャンヌ・モ ロー/クロード・マン/ポール・ゲール/アンナ・ナシエ●日本公開:2017/07●配給:ザジフィルムズ●最初に観た場所:渋谷・シアター・イメージフォーラム(特集「ドゥミとヴァルダ、幸せについての5つの物語」)(17-08-18)(評価★★★★)

ロー/クロード・マン/ポール・ゲール/アンナ・ナシエ●日本公開:2017/07●配給:ザジフィルムズ●最初に観た場所:渋谷・シアター・イメージフォーラム(特集「ドゥミとヴァルダ、幸せについての5つの物語」)(17-08-18)(評価★★★★)

英領インド帝国ラホールの北極星新聞の記者キップリング(クリストファー・プラマー)の事務所に、乞食のような男が現れ、「君の前で契約を交わした」と言われて、キップリングは彼が3年前に出会ったカーネハン(マイケル・ケイン)だと気づく。キップリングは、契約を交わしたもう一人の男

英領インド帝国ラホールの北極星新聞の記者キップリング(クリストファー・プラマー)の事務所に、乞食のような男が現れ、「君の前で契約を交わした」と言われて、キップリングは彼が3年前に出会ったカーネハン(マイケル・ケイン)だと気づく。キップリングは、契約を交わしたもう一人の男 ドレイボット(ショーン・コネリー)の行方を訊くが、カーネハンは彼は死んだと言い、彼らの「王になる」という夢の顛末を語る。3年前にカーネハンは、偶然にドレイボット、カーネハンと知り合うが、二人は「王になる」という夢を抱いていて、キップリングを証人に「王になるまでは女と酒を断つ」という契約を交わしたのだ。銃を入手した二人はアフガニスタン辺境カフィリスタンに向けて出発、何とかカフィリスタンに到達した二人は、女性を襲う仮面の部族に出くわし銃で追い払う。襲われていた部族の城に英語を話す男ビリー(サイード・ジャフリー)がいて、二人はビリーを仲間に引き込み、首長を丸め込み英国式軍事訓練を施し、カフィリス

ドレイボット(ショーン・コネリー)の行方を訊くが、カーネハンは彼は死んだと言い、彼らの「王になる」という夢の顛末を語る。3年前にカーネハンは、偶然にドレイボット、カーネハンと知り合うが、二人は「王になる」という夢を抱いていて、キップリングを証人に「王になるまでは女と酒を断つ」という契約を交わしたのだ。銃を入手した二人はアフガニスタン辺境カフィリスタンに向けて出発、何とかカフィリスタンに到達した二人は、女性を襲う仮面の部族に出くわし銃で追い払う。襲われていた部族の城に英語を話す男ビリー(サイード・ジャフリー)がいて、二人はビリーを仲間に引き込み、首長を丸め込み英国式軍事訓練を施し、カフィリス タン支配を企む。仮面の部族に戦争を仕掛け降伏に追い込むが、その際、ドレイボットの胸に矢が命中するも、ベルトに当たり

タン支配を企む。仮面の部族に戦争を仕掛け降伏に追い込むが、その際、ドレイボットの胸に矢が命中するも、ベルトに当たり 命拾いする。それを見た部族たちは、ドレイボットが、伝説で語られる大昔カフィリスタンを征服した神シカンダー(アレクサンダー大王)の息子だと信じる。カーネハンは伝説を利用してドレイボットを「神の息子」に仕立て上げ、戦わずに周辺部族を従属させるが、聖都シカンダルグルの大司祭に出頭を命じられる。大司祭は「本当の神か確かめる」としてドレイボットを剣で刺そうとするが、彼がフリーメイソンの紋章を所持しているのを見てシカンダーの息子として認める。祭壇に刻まれた古来の紋章は、フリーメイソンのと同じ意匠だった。「シカンダー2世」としてカ

命拾いする。それを見た部族たちは、ドレイボットが、伝説で語られる大昔カフィリスタンを征服した神シカンダー(アレクサンダー大王)の息子だと信じる。カーネハンは伝説を利用してドレイボットを「神の息子」に仕立て上げ、戦わずに周辺部族を従属させるが、聖都シカンダルグルの大司祭に出頭を命じられる。大司祭は「本当の神か確かめる」としてドレイボットを剣で刺そうとするが、彼がフリーメイソンの紋章を所持しているのを見てシカンダーの息子として認める。祭壇に刻まれた古来の紋章は、フリーメイソンのと同じ意匠だった。「シカンダー2世」としてカ フィリスタン王に即位したドレイボットは人々から崇められ、シカンダーが残した莫大な財宝を手に入れる。悲願達成を喜ぶカーネハンは、「財宝を手にインドに戻ろう」と提案するが、王座の魅力に憑りつかれたドレイボットは、留まって美女ロクサネ(シャキーラ・ケイン)を王妃に迎えることを決める。「神と人間の結婚」に高僧は反発し、カーネハンも正体の露見を恐れて反対するが、ドレイボットは聞き入れず強引に結婚を宣言する。カーネハンはドレイボットに別れを告げて出発しようとするが、懇願されて結婚式だけは参列する。式の際に、「神に愛された女は灰になる」という言い伝えを信じたロクサネは、恐怖のあまりドレイボットの頬を噛む。不死身のはずのドレイボットから血が流れる姿を見た大司祭らは、彼が神を騙る偽物だと気づき、二人は怒り狂う群衆から逃れようとするが―。

フィリスタン王に即位したドレイボットは人々から崇められ、シカンダーが残した莫大な財宝を手に入れる。悲願達成を喜ぶカーネハンは、「財宝を手にインドに戻ろう」と提案するが、王座の魅力に憑りつかれたドレイボットは、留まって美女ロクサネ(シャキーラ・ケイン)を王妃に迎えることを決める。「神と人間の結婚」に高僧は反発し、カーネハンも正体の露見を恐れて反対するが、ドレイボットは聞き入れず強引に結婚を宣言する。カーネハンはドレイボットに別れを告げて出発しようとするが、懇願されて結婚式だけは参列する。式の際に、「神に愛された女は灰になる」という言い伝えを信じたロクサネは、恐怖のあまりドレイボットの頬を噛む。不死身のはずのドレイボットから血が流れる姿を見た大司祭らは、彼が神を騙る偽物だと気づき、二人は怒り狂う群衆から逃れようとするが―。 1975年公開のアメリカ・イギリス映画で、『ジャングル・ブック』などで知られるノーベル文学賞受賞作家のラドヤード・キップリング(1865-1936)の同名小説の映画化作品。キップリングは英国人で初めての(1907年)、且つ史上最年少(41歳)でのノーベル文学賞受賞作家です。ジョン・ヒューストン監督はキップリングの愛読者で、「王になろうとした男」は

1975年公開のアメリカ・イギリス映画で、『ジャングル・ブック』などで知られるノーベル文学賞受賞作家のラドヤード・キップリング(1865-1936)の同名小説の映画化作品。キップリングは英国人で初めての(1907年)、且つ史上最年少(41歳)でのノーベル文学賞受賞作家です。ジョン・ヒューストン監督はキップリングの愛読者で、「王になろうとした男」は 20年来の念願の企画だったそうです。当初はハンフリー・ボガートとクラーク・ゲイブルが主演候補でしたが、ゲイブルの死で頓挫し、後にポール・ニューマンとロバート・レッドフォードの主演で企画が再スタートしまたが、ポール・ニューマンが英国人を主演に据えるべきだと主張し、マイケル・ケインとショーン・コネリーになったとか。ポール・ニューマンの主張は正しかったように思います。

20年来の念願の企画だったそうです。当初はハンフリー・ボガートとクラーク・ゲイブルが主演候補でしたが、ゲイブルの死で頓挫し、後にポール・ニューマンとロバート・レッドフォードの主演で企画が再スタートしまたが、ポール・ニューマンが英国人を主演に据えるべきだと主張し、マイケル・ケインとショーン・コネリーになったとか。ポール・ニューマンの主張は正しかったように思います。 途中まで結構コミカルなシーンがあるために、ラストのトレイボットが英国の歌を歌いながら吊り橋を渡っていくシーンは一気に悲壮感が増します。結局、「王」になるつもりが「神」にまでなってしまって、それがトレイボットに災いしました。ジョン・ヒューストン自身は、「この映画にも欠点はないとはいえない。でもそんなことを誰が気にするだろうか。これは遮二無二前に突き進む映画である。前方の瀑布に向かってひたすら泳いでいくそういう映画なのである」と述べています。結末こそ悲壮感が漂いますが、夢を追いかける生き方をした男を肯定的に捉えたと言うか、むしろ讃えた映画なのでしょう。

途中まで結構コミカルなシーンがあるために、ラストのトレイボットが英国の歌を歌いながら吊り橋を渡っていくシーンは一気に悲壮感が増します。結局、「王」になるつもりが「神」にまでなってしまって、それがトレイボットに災いしました。ジョン・ヒューストン自身は、「この映画にも欠点はないとはいえない。でもそんなことを誰が気にするだろうか。これは遮二無二前に突き進む映画である。前方の瀑布に向かってひたすら泳いでいくそういう映画なのである」と述べています。結末こそ悲壮感が漂いますが、夢を追いかける生き方をした男を肯定的に捉えたと言うか、むしろ讃えた映画なのでしょう。

そう言えば、同監督の「

そう言えば、同監督の「 原作であるラドヤード・キップリングの短編小説「王になろうとした男」(1888)(「王になろうとした男」(『諸国物語』('08年/ポプラ社)所収)/「王を気取る男」(『キプリング・インド傑作選』('08年/鳳書房)所収))は、冒険家ジェームズ・ブルックとジョシア・ハーランの二人の経験を元にしていて、ジェームズ・ブルックは、ボルネオ島にあるサラワクで白人王に成った英国人であり、ジョシア・ハーランは、ゴール王子の称号を、彼自身のみ成らず、彼の子孫にまで与えられた米国人冒険家でした。こうした秘境に冒険し、お宝や理想郷を求める話は、同じく英国作家のジェームズ・ヒルトンの『失われた地平線』(1933)などに

原作であるラドヤード・キップリングの短編小説「王になろうとした男」(1888)(「王になろうとした男」(『諸国物語』('08年/ポプラ社)所収)/「王を気取る男」(『キプリング・インド傑作選』('08年/鳳書房)所収))は、冒険家ジェームズ・ブルックとジョシア・ハーランの二人の経験を元にしていて、ジェームズ・ブルックは、ボルネオ島にあるサラワクで白人王に成った英国人であり、ジョシア・ハーランは、ゴール王子の称号を、彼自身のみ成らず、彼の子孫にまで与えられた米国人冒険家でした。こうした秘境に冒険し、お宝や理想郷を求める話は、同じく英国作家のジェームズ・ヒルトンの『失われた地平線』(1933)などに 受け継がれ(『失われた地平線』は1937年にフランク・キャプラ監督で映画化されている)、更には、フランシス・フォード・コッポラ監督の「

受け継がれ(『失われた地平線』は1937年にフランク・キャプラ監督で映画化されている)、更には、フランシス・フォード・コッポラ監督の「

ドレイボットが結婚式を挙げる相手のロクサネ役は、

ドレイボットが結婚式を挙げる相手のロクサネ役は、

クリストファー・プラマー in 「サウンド・オブ・ミュージック」(1965)/「王になろうとした男」(1975)/「Dr.パルナサスの鏡」(2009)/「手紙は憶えている」(2015)

クリストファー・プラマー in 「サウンド・オブ・ミュージック」(1965)/「王になろうとした男」(1975)/「Dr.パルナサスの鏡」(2009)/「手紙は憶えている」(2015)

「王になろうとした男」●原題:THE MAN WHO WOULD BE KING●制作年:1975年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:ジョン・ヒューストン●製作:ジョン・フォアマン●脚本:ジョン・ヒューストン/グラディス・ヒル●撮影:オズワルド・モリス●音楽:モーリス・ジャール●原作:ラドヤード・キップリング「王になろうとした男」●時間:129分●出演:ショーン・コネリー/マイケル・ケイン/クリストファー・プラマー/サイード・ジャフリー/ドラミ・ラルビ/ジャック・メイ/カルーム・ベン・ボウリ/モハマド・シャムシ/アルバート・モーゼス/ポール・アントリム/グラハム・エイカー/シャキーラ・ケイン●日本公開:1976/06●配給:コロムビア・ピクチャーズ(評価:★★★☆)

「王になろうとした男」●原題:THE MAN WHO WOULD BE KING●制作年:1975年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:ジョン・ヒューストン●製作:ジョン・フォアマン●脚本:ジョン・ヒューストン/グラディス・ヒル●撮影:オズワルド・モリス●音楽:モーリス・ジャール●原作:ラドヤード・キップリング「王になろうとした男」●時間:129分●出演:ショーン・コネリー/マイケル・ケイン/クリストファー・プラマー/サイード・ジャフリー/ドラミ・ラルビ/ジャック・メイ/カルーム・ベン・ボウリ/モハマド・シャムシ/アルバート・モーゼス/ポール・アントリム/グラハム・エイカー/シャキーラ・ケイン●日本公開:1976/06●配給:コロムビア・ピクチャーズ(評価:★★★☆)

サンフランシスコの私立探偵サム・スペード(ハンフリー・ボガート)は、家出した妹を連れ戻したいという女性(メアリー・アスター)の依頼を受け、相棒のマイルズ・アーチャー(ジェローム・コーワン)に、フロイド・サースビーという男を尾行させる。しかし、その夜サースビーとアーチャーは死体となって発見される。スペードはアーチャーの妻(グラディス・ジョージ)と密通しており、警察は彼に嫌疑を向ける。スペードはジョエル・カ

サンフランシスコの私立探偵サム・スペード(ハンフリー・ボガート)は、家出した妹を連れ戻したいという女性(メアリー・アスター)の依頼を受け、相棒のマイルズ・アーチャー(ジェローム・コーワン)に、フロイド・サースビーという男を尾行させる。しかし、その夜サースビーとアーチャーは死体となって発見される。スペードはアーチャーの妻(グラディス・ジョージ)と密通しており、警察は彼に嫌疑を向ける。スペードはジョエル・カ

イロ(ピーター・ローレ)という男の訪問を受け、彼はスペードが何かを握っていると考えており、それを探ろうとしている様子だった。女依頼人に再会したスペードは、彼女が最初に名乗ったのは偽名で、本名はブリジッド・オショーネシーであること、カイロとも関係していることを知る。2人を引き合わせたスペードは、彼らの会話からその関心がある鳥の彫像にあること、「G」なる人物もまたそれを求めて

イロ(ピーター・ローレ)という男の訪問を受け、彼はスペードが何かを握っていると考えており、それを探ろうとしている様子だった。女依頼人に再会したスペードは、彼女が最初に名乗ったのは偽名で、本名はブリジッド・オショーネシーであること、カイロとも関係していることを知る。2人を引き合わせたスペードは、彼らの会話からその関心がある鳥の彫像にあること、「G」なる人物もまたそれを求めて

いるらしいことを知る。やがて「G」ことガットマン(シドニー・グリーンストリート)もスペードに接触してくる。スペードはハッタリを仕掛け、彼らの捜し求めるマルタ騎士団にゆかりを持つ「マルタの鷹」の存在を聞き出す。ガットマンは、ロシアの将軍が「鷹」を所持していることを知り、カイロ、サースビー、オショーネシーの3人を代理人として派遣したが、「鷹」の価値に勘付いた3人はそれを秘匿してしまったのだという。やがて、オショーネシーの意を受けて、貨物船「ラ・パロマ」号の船長がスペードの事務所を訪れるが、彼は「鷹」をスペードに託して息絶える。「鷹」を手に入れたスペードはそれを切り札にガットマンらと交渉し、すべての経緯を炙り出す―。

いるらしいことを知る。やがて「G」ことガットマン(シドニー・グリーンストリート)もスペードに接触してくる。スペードはハッタリを仕掛け、彼らの捜し求めるマルタ騎士団にゆかりを持つ「マルタの鷹」の存在を聞き出す。ガットマンは、ロシアの将軍が「鷹」を所持していることを知り、カイロ、サースビー、オショーネシーの3人を代理人として派遣したが、「鷹」の価値に勘付いた3人はそれを秘匿してしまったのだという。やがて、オショーネシーの意を受けて、貨物船「ラ・パロマ」号の船長がスペードの事務所を訪れるが、彼は「鷹」をスペードに託して息絶える。「鷹」を手に入れたスペードはそれを切り札にガットマンらと交渉し、すべての経緯を炙り出す―。

ハンフリー・ボガートが40代で初めてタイトルでトップになった作品ですが、カイロを演じたピーター・ローレとガットマンを演じた

ハンフリー・ボガートが40代で初めてタイトルでトップになった作品ですが、カイロを演じたピーター・ローレとガットマンを演じた シドニー・グリーンストリートの曲者ぶりが強烈で、ガットマンの手下の用心棒役で性格俳優のエリシャ・クック・Jrなども出ていたりして、ハンフリー・ボガートのアクの強さが中和され、むしろ爽やかに見えるくらいです。とりわけ、ぬめっとした異様さを漂わすピーター・ローレは、風貌も演技も何とも言えず薄気味悪いですが、この人、「カサブランカ」('42年)にも、出国ビザを売買するブローカー役で出ていました(ヒッチコックの「暗殺者の家」('34年)にも出ていた)。

シドニー・グリーンストリートの曲者ぶりが強烈で、ガットマンの手下の用心棒役で性格俳優のエリシャ・クック・Jrなども出ていたりして、ハンフリー・ボガートのアクの強さが中和され、むしろ爽やかに見えるくらいです。とりわけ、ぬめっとした異様さを漂わすピーター・ローレは、風貌も演技も何とも言えず薄気味悪いですが、この人、「カサブランカ」('42年)にも、出国ビザを売買するブローカー役で出ていました(ヒッチコックの「暗殺者の家」('34年)にも出ていた)。 ストーリーは概ね原作に忠実ですが、ラ・パロマ号の中で何があったのかが全く説明されておらず、交渉上「マルタの鷹」を所持しているとハッタリをかましたスペードのところへ「鷹」が偶然転がり込んできて、ややご都合主義に見えてしまうキライがなくもありません。原作では、ラ・パロマ号の中での出来事は登場人物の一人によって語られる形になっており、これを映像化すると"映像のウソ"になるし、"語り"でやると、せっかくそこまでテンポよく話が展開していたのに間延びしてしまうことになり、敢えて説明をすっ飛ばしたのではないかと、個人的には推察します。

ストーリーは概ね原作に忠実ですが、ラ・パロマ号の中で何があったのかが全く説明されておらず、交渉上「マルタの鷹」を所持しているとハッタリをかましたスペードのところへ「鷹」が偶然転がり込んできて、ややご都合主義に見えてしまうキライがなくもありません。原作では、ラ・パロマ号の中での出来事は登場人物の一人によって語られる形になっており、これを映像化すると"映像のウソ"になるし、"語り"でやると、せっかくそこまでテンポよく話が展開していたのに間延びしてしまうことになり、敢えて説明をすっ飛ばしたのではないかと、個人的には推察します。 実は登場人物の"語り"でストーリーを展開させている部分が既に結構あり(フィルム・ノアールに特有の作劇法で、この作品がその原型になったとも言われている)、とりわけハンフリー・ボガートがよく喋っているので(しかも早口で)、これ以上やるとセリフばかりになってしまうという危惧もあったのかも。まあ、その他にもサスペンスの要素はあるし、ハードボイルド作品の場合、謎解きも大事ですがテンポや雰囲気も大事なので、ラ・パロマ号での出来事の説明を省いてしまったのは、これはこれで妥当な選択だったのかもしれません。

実は登場人物の"語り"でストーリーを展開させている部分が既に結構あり(フィルム・ノアールに特有の作劇法で、この作品がその原型になったとも言われている)、とりわけハンフリー・ボガートがよく喋っているので(しかも早口で)、これ以上やるとセリフばかりになってしまうという危惧もあったのかも。まあ、その他にもサスペンスの要素はあるし、ハードボイルド作品の場合、謎解きも大事ですがテンポや雰囲気も大事なので、ラ・パロマ号での出来事の説明を省いてしまったのは、これはこれで妥当な選択だったのかもしれません。 サム・スペードがいなければ、レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーロウも、ロス・マクドナルドのリュウ・アーチャーも存在しなかったと言われています。原作者ハメットはサム・スペードについて「スペードにはモデルはいない。彼は私が一緒に働いていた私立探偵の多くがこうでありたいと願い、時にうぬぼれて少しは近づけたと思い込んだという意味で、夢に描いた男なのである」「彼はいかなる状況も身をもってくぐり抜け、犯罪者であろうと無実の傍観者であろうと、はたまた依頼人であろうと、関わりを持った相手に打ち勝つことの出来る強靭な策士であろうと望んでいる男なのである」と述べていますが、ハンフリー・ボガートはそうしたサム・スペード像をよく体現していたように思います。

サム・スペードがいなければ、レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーロウも、ロス・マクドナルドのリュウ・アーチャーも存在しなかったと言われています。原作者ハメットはサム・スペードについて「スペードにはモデルはいない。彼は私が一緒に働いていた私立探偵の多くがこうでありたいと願い、時にうぬぼれて少しは近づけたと思い込んだという意味で、夢に描いた男なのである」「彼はいかなる状況も身をもってくぐり抜け、犯罪者であろうと無実の傍観者であろうと、はたまた依頼人であろうと、関わりを持った相手に打ち勝つことの出来る強靭な策士であろうと望んでいる男なのである」と述べていますが、ハンフリー・ボガートはそうしたサム・スペード像をよく体現していたように思います。

「マルタの鷹」●原題:THE MALTESE FALCON●制作年:1941年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョン・ヒューストン●撮影:アーサー・エディソン●音楽:アドルフ・ドイチュ●原作:ダシール・ハメット●時間:101分●出演:ハンフリー・ボガート/メアリー・アスター/グラディス・ジョージ/ピーター・ローレ/バートン・マクレーン/リー・パトリック/シドニー・グリーンストリート/ウォード・ボンド/ジェローム・コーワン/エリシャ・クック・Jr/ジェームズ・バーク/マレイ・アルパー/ジョン・ハミルトン/ウォルター・ヒューストン(ノン・クレジット)●日本公開:1951/01●配給:セントラル●最初に観た場所:新宿・シアターアプル(85-10-13)(評価:★★★★)

「マルタの鷹」●原題:THE MALTESE FALCON●制作年:1941年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョン・ヒューストン●撮影:アーサー・エディソン●音楽:アドルフ・ドイチュ●原作:ダシール・ハメット●時間:101分●出演:ハンフリー・ボガート/メアリー・アスター/グラディス・ジョージ/ピーター・ローレ/バートン・マクレーン/リー・パトリック/シドニー・グリーンストリート/ウォード・ボンド/ジェローム・コーワン/エリシャ・クック・Jr/ジェームズ・バーク/マレイ・アルパー/ジョン・ハミルトン/ウォルター・ヒューストン(ノン・クレジット)●日本公開:1951/01●配給:セントラル●最初に観た場所:新宿・シアターアプル(85-10-13)(評価:★★★★)

1920年代のメキシコ。革命の混乱は収まっていたが、地方では山賊がはびこり人々を脅かし続けていた。新政府により、地方の統制と山賊の排除は通称フェデラルズという有能だが非情な連邦警察に任されていた。外国人にとって、山賊に出くわすことは死を意味するほど危険なことで、山賊もフェデラルズに捕まれば、自分の墓穴を掘り、銃殺されるのだった。そんな中、ダブズ(ハンフリー・ボガート)、ハワード(ウォルター・ヒューストン)、カーティン(ティム・ホルト)の3人の白人のアメリカ人がメキシコの港町タンピコで出会い、一獲千金を夢

1920年代のメキシコ。革命の混乱は収まっていたが、地方では山賊がはびこり人々を脅かし続けていた。新政府により、地方の統制と山賊の排除は通称フェデラルズという有能だが非情な連邦警察に任されていた。外国人にとって、山賊に出くわすことは死を意味するほど危険なことで、山賊もフェデラルズに捕まれば、自分の墓穴を掘り、銃殺されるのだった。そんな中、ダブズ(ハンフリー・ボガート)、ハワード(ウォルター・ヒューストン)、カーティン(ティム・ホルト)の3人の白人のアメリカ人がメキシコの港町タンピコで出会い、一獲千金を夢 見てシエラ・マドレ山中に金鉱を求め旅立つ。男たちは途中、ゴールド・ハット(アルフォンソ・ベドヤ)率いる山賊の列車襲撃に遭いながらも切り抜ける。列車旅を終え砂漠に出ると、これまで老人然としていたハワードが、屈強で知識豊富な山師であることを見せつける。ハワードの活躍で金鉱が見つかり砂金が掘り出されてゆくが、黄金の魅力にとりつかれたダブズは、金を独り占めしたい衝動に駆

見てシエラ・マドレ山中に金鉱を求め旅立つ。男たちは途中、ゴールド・ハット(アルフォンソ・ベドヤ)率いる山賊の列車襲撃に遭いながらも切り抜ける。列車旅を終え砂漠に出ると、これまで老人然としていたハワードが、屈強で知識豊富な山師であることを見せつける。ハワードの活躍で金鉱が見つかり砂金が掘り出されてゆくが、黄金の魅力にとりつかれたダブズは、金を独り占めしたい衝動に駆 られるようになってゆく。コーディ(ブルース・ベネット)という一人旅の男が現れ仲間に入れてくれと申し出る中、ゴールド・ハットたちがフェデラルズのふり

られるようになってゆく。コーディ(ブルース・ベネット)という一人旅の男が現れ仲間に入れてくれと申し出る中、ゴールド・ハットたちがフェデラルズのふり をして接近してくるが、山賊の正体を男たちは見抜き、銃撃戦となる。コーディが銃弾に倒れ、形勢が不利になったところで本物のフェデラルズが現れ山賊を蹴散らす。やがて、砂金の取れ高が減り、十分な金を手にした男たちは、山を下りることに。ロバを引く道すがら、インディオの少年を助けたハワード

をして接近してくるが、山賊の正体を男たちは見抜き、銃撃戦となる。コーディが銃弾に倒れ、形勢が不利になったところで本物のフェデラルズが現れ山賊を蹴散らす。やがて、砂金の取れ高が減り、十分な金を手にした男たちは、山を下りることに。ロバを引く道すがら、インディオの少年を助けたハワード は村人に請われて礼を受けるため、残りの2人と一時別れる。彼を裏切り金を山分けにしようと言うダブズと、コーディも入れた4人で分けるべきだとするカーティンは対決し、勝ったダブズは瀕死のカーティを置いて町へと向かうが、寸前でゴールド・ハットに遭遇し、あえなく命を落とす。一方、カーティスは一命を取りとめハワードと合流し、2人は町に着くが、既にダブズは死に、ゴールド・ハット一党も処刑されたと知る。ようやく砂金が捨てられた場所へと辿り着くも、折からの季節風が金を空中へと吹き飛ばしてしまう。全てが無に帰したことを知った2人は笑うしかなかった。ハワードは彼を必要とするインディオの村へ、カーティンはコーディの残した家族に会うためテキサスへ、それぞれの道へと馬を向ける―。

は村人に請われて礼を受けるため、残りの2人と一時別れる。彼を裏切り金を山分けにしようと言うダブズと、コーディも入れた4人で分けるべきだとするカーティンは対決し、勝ったダブズは瀕死のカーティを置いて町へと向かうが、寸前でゴールド・ハットに遭遇し、あえなく命を落とす。一方、カーティスは一命を取りとめハワードと合流し、2人は町に着くが、既にダブズは死に、ゴールド・ハット一党も処刑されたと知る。ようやく砂金が捨てられた場所へと辿り着くも、折からの季節風が金を空中へと吹き飛ばしてしまう。全てが無に帰したことを知った2人は笑うしかなかった。ハワードは彼を必要とするインディオの村へ、カーティンはコーディの残した家族に会うためテキサスへ、それぞれの道へと馬を向ける―。

1948年公開のジョン・ヒューストン監の作品。ハンフリー・ボガートは「マルタの鷹」('41年)に続く、2度目のヒューストン監督作品への出演でした(その後、同年公開の「

1948年公開のジョン・ヒューストン監の作品。ハンフリー・ボガートは「マルタの鷹」('41年)に続く、2度目のヒューストン監督作品への出演でした(その後、同年公開の「 に輝いたほか、ニューヨーク映画批評家協会賞作品賞なども受賞。2007年の American Film Institute による「ベスト映画100」では第38位にランクイン

に輝いたほか、ニューヨーク映画批評家協会賞作品賞なども受賞。2007年の American Film Institute による「ベスト映画100」では第38位にランクイン しています。日本でも、双葉十三郎(1910-2009)が「ぼくの採点表」で☆☆☆☆★(85点)というジョン・ヒューストン監督作の中でも、またハンフリー・ボガート主演作の中でも最も高い評価をしています。因みに、作家の村上春樹氏は川本三郎氏との共著『映画をめぐる冒険』('85年/講談社)の中で、「僕は学生時代にこの『黄金』のシナリオを何度も何度も読みかえして作劇術の勉強をしたことがある」と述べています・

しています。日本でも、双葉十三郎(1910-2009)が「ぼくの採点表」で☆☆☆☆★(85点)というジョン・ヒューストン監督作の中でも、またハンフリー・ボガート主演作の中でも最も高い評価をしています。因みに、作家の村上春樹氏は川本三郎氏との共著『映画をめぐる冒険』('85年/講談社)の中で、「僕は学生時代にこの『黄金』のシナリオを何度も何度も読みかえして作劇術の勉強をしたことがある」と述べています・ 初めて観た時は、「マルタの鷹」でハンフリー・ボガートが演じたサム・スペードの冷静なタフガイのイメージがあったので、彼が演じる主人公ダブズが、次第に冷静さを失って仲間へ不信を抱き、金を独り占めようとして、最期は(映画の"最後"まで行かないうちに)山賊たちにあっけなく殺されてしまったのには驚きました(30代の脇役だった頃のハンフリー・ボガートは、例えば「

初めて観た時は、「マルタの鷹」でハンフリー・ボガートが演じたサム・スペードの冷静なタフガイのイメージがあったので、彼が演じる主人公ダブズが、次第に冷静さを失って仲間へ不信を抱き、金を独り占めようとして、最期は(映画の"最後"まで行かないうちに)山賊たちにあっけなく殺されてしまったのには驚きました(30代の脇役だった頃のハンフリー・ボガートは、例えば「 ダブズはあっさり殺されてしまいますが、タブズを殺した山賊たちも警察に捕まり即座に処刑されることになります。処刑される前にゴールド・ハットは、落ちた自分の帽子を拾って被ってもよいかと銃殺隊に願い出て、それが許されるとひょいと帽子を拾い、そして銃殺されます。この記念撮影でもするかのようなトボケた一見ユーモラスな振る舞いに、他人の命を奪うことを何とも思っていないどころか、自分に命さえあまり重いものと思っていないような刹那的なものが感じられます。

ダブズはあっさり殺されてしまいますが、タブズを殺した山賊たちも警察に捕まり即座に処刑されることになります。処刑される前にゴールド・ハットは、落ちた自分の帽子を拾って被ってもよいかと銃殺隊に願い出て、それが許されるとひょいと帽子を拾い、そして銃殺されます。この記念撮影でもするかのようなトボケた一見ユーモラスな振る舞いに、他人の命を奪うことを何とも思っていないどころか、自分に命さえあまり重いものと思っていないような刹那的なものが感じられます。 最初の方で、ダブズに何度か小銭を施すアメリカ人紳士役で、ジョン・ヒューストン監督自身が出演しています。ハワード役のウォルター・ヒューストンは彼の実父であり、この作品はアカデミー賞の監督賞も受賞しているので、1つの作品で親子でアカデミー賞を獲った最初の作品になります。

最初の方で、ダブズに何度か小銭を施すアメリカ人紳士役で、ジョン・ヒューストン監督自身が出演しています。ハワード役のウォルター・ヒューストンは彼の実父であり、この作品はアカデミー賞の監督賞も受賞しているので、1つの作品で親子でアカデミー賞を獲った最初の作品になります。

ーブステイン●原作:B・トレヴン●時間:126分●出演:ハンフリー・ボガート/ウォルター・ヒューストン/ティム・ホルト/ブルース・ベネット/バートン・マクレーン/アルフォンソ・ベドヤ●日本公開:1949/05●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★★☆)

ーブステイン●原作:B・トレヴン●時間:126分●出演:ハンフリー・ボガート/ウォルター・ヒューストン/ティム・ホルト/ブルース・ベネット/バートン・マクレーン/アルフォンソ・ベドヤ●日本公開:1949/05●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★★☆)

読み直してみて、いい作品だと思いましたが、読者との間である種"お約束ごと"を設定するような作品になっていることにやや拘ってしまった自分は、小川洋子氏ほどにまでは、この作品の良い読者ではなかったかもしれません。

読み直してみて、いい作品だと思いましたが、読者との間である種"お約束ごと"を設定するような作品になっていることにやや拘ってしまった自分は、小川洋子氏ほどにまでは、この作品の良い読者ではなかったかもしれません。

登場人物の中で"探偵"的な役割を果たしているのは、かつて娘を殺害され、妻と離婚し、今はペット葬儀屋を営む中原道正です。なぜ彼が、仁科史也が抱える過去の秘密に気づいたのかよく分からなかったけれど(こういうのはアガサ・クリスティの作品などでは珍しいことではないが)、テーマの重さと筋立ての巧みさのお蔭で、その点はあまり気になりませんでした。

登場人物の中で"探偵"的な役割を果たしているのは、かつて娘を殺害され、妻と離婚し、今はペット葬儀屋を営む中原道正です。なぜ彼が、仁科史也が抱える過去の秘密に気づいたのかよく分からなかったけれど(こういうのはアガサ・クリスティの作品などでは珍しいことではないが)、テーマの重さと筋立ての巧みさのお蔭で、その点はあまり気になりませんでした。