「●映画」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒「●小津安二郎」 【2322】 笠 智衆 『大船日記』

「●あ行外国映画の監督」の インデックッスへ 「●スティーブ・マックイーン 出演作品」の インデックッスへ 「●ジャクリーン・ビセット 出演作品」の インデックッスへ 「●ロバート・デュヴァル 出演作品」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ

休刊最終号の1つ前の号。いろいろあったが「再々創刊」された!

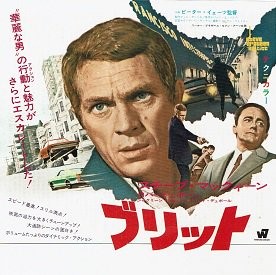

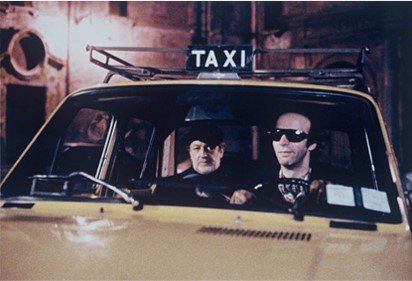

『映画秘宝 2022年4月号 [雑誌]』(双葉社)『映画秘宝 2024年3月号 [雑誌] 』(秘宝新社)「ブリット」スティーブ・マックイーン

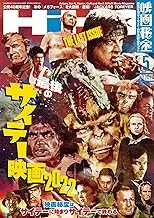

月刊「映画秘宝」が、約2年の休刊期間を経て昨年['23年]12月、新たに設立された「合同会社秘宝新社」が雑誌の権利を取得し、今年['24]年1月19日発売の3月号から、月刊誌として約2年ぶりに「再々創刊」されています。

『映画秘宝 エド・ウッドとサイテー映画の世界』['95年/洋泉社]『映画宝島 発進準備イチかバチか号』['90年/JICC出版局]

雑誌「映画秘宝」のあらましを辿ると、1995年に洋泉社で創刊、初代編集者は、今は映画評家として知られる町山智浩氏で、JICC(ジック)出版局(現・宝島社)に早稲田の学生バイトからそのまま入社した後に洋泉社に出向し、そこで「映画秘宝」の流れにつながる「映画宝島」('90年創刊)シリーズを企画しています。1996年に町山氏が退職し、田野辺尚人氏が2代目編集長として刊行を継続、田野辺氏は1993年に思潮社の編集者から洋泉社に転じた人です(このように洋泉社は宝島社との人的交流があったこともあり、1998年に宝島社の子会社となった)。

雑誌「映画秘宝」のあらましを辿ると、1995年に洋泉社で創刊、初代編集者は、今は映画評家として知られる町山智浩氏で、JICC(ジック)出版局(現・宝島社)に早稲田の学生バイトからそのまま入社した後に洋泉社に出向し、そこで「映画秘宝」の流れにつながる「映画宝島」('90年創刊)シリーズを企画しています。1996年に町山氏が退職し、田野辺尚人氏が2代目編集長として刊行を継続、田野辺氏は1993年に思潮社の編集者から洋泉社に転じた人です(このように洋泉社は宝島社との人的交流があったこともあり、1998年に宝島社の子会社となった)。

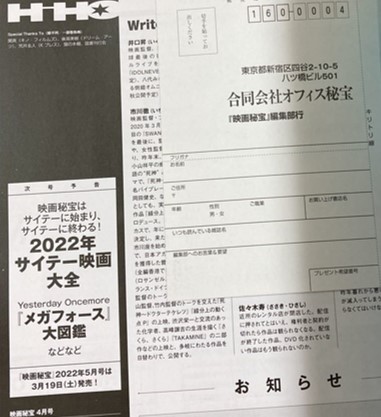

「映画秘宝」は、当初「不定期刊」だったのが、1999年5月にA4版の「隔月刊」映画雑誌としてリニューアル、2009年から「月刊」化されています。2020年2月1日付で洋泉社が宝島社に吸収合併され解散するのに伴い、宝島社では継続発行せず、2020年3月号をもって休刊となり、その後、休刊時の編集長だった岩田和明氏が新たに発足させた「合同会社オフィス秘宝」が「映画秘宝」の商標権を取得、岩田氏が編集長として同社による編集、双葉社が発行する形で同年4月発売の6月号より復刊、ただし、それも、岩田氏の「恫喝DM問題」などを経て、2022年3月発売の5月号で、双葉社の刊行物としては休刊しています(休刊時の「合同会社オフィス秘宝」代表は田野辺氏、相談役は町山氏)。

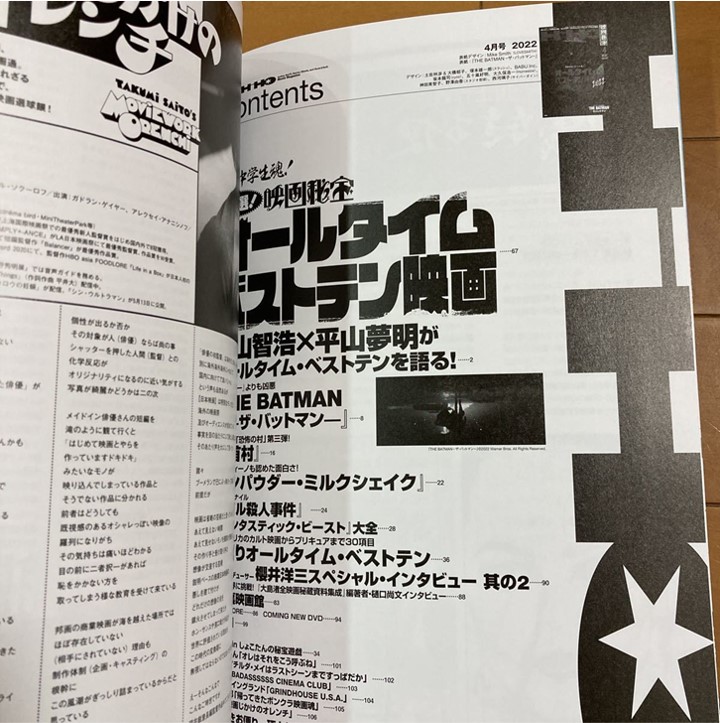

本誌2022年4月号は、その双葉社刊の最終号の1つ前の号となり、(表紙は'22年公開の「THE BATMAN-ザ・バットマン-」だが)特集名「映画猛者101人が選ぶ、2022年オールタイム映画ベストテン!」として、巻頭に町山智浩氏と平山夢明氏の「映画秘宝オールタイム・ベストテンを語る」という対談があり、メインで「深堀り!マイ・ベスト・オールターム映画」という特集を組んでいます。ここでは、「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」「日本のカルト映画マイベスト」「ヨーロッパのカルト映画ベストテン」といった感じで30ジャンルに渡って、それぞれのジャンルにこだわりを持つ評論家や識者などが選評しています。いきなりカルト映画がきて、その後に西部劇とか時代劇とやくざ映画とかがくるのが、この雑誌らしいかもしれません。

本誌2022年4月号は、その双葉社刊の最終号の1つ前の号となり、(表紙は'22年公開の「THE BATMAN-ザ・バットマン-」だが)特集名「映画猛者101人が選ぶ、2022年オールタイム映画ベストテン!」として、巻頭に町山智浩氏と平山夢明氏の「映画秘宝オールタイム・ベストテンを語る」という対談があり、メインで「深堀り!マイ・ベスト・オールターム映画」という特集を組んでいます。ここでは、「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」「日本のカルト映画マイベスト」「ヨーロッパのカルト映画ベストテン」といった感じで30ジャンルに渡って、それぞれのジャンルにこだわりを持つ評論家や識者などが選評しています。いきなりカルト映画がきて、その後に西部劇とか時代劇とやくざ映画とかがくるのが、この雑誌らしいかもしれません。

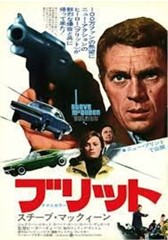

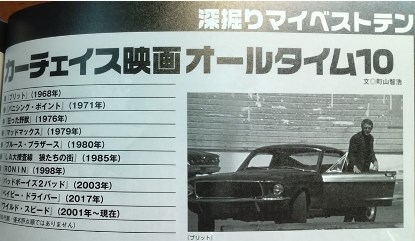

「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」で「パルプフィクション」などをベスト10に挙げていた町山智浩氏が、「カーチェイス映画オールタイムベスト10」で、ピーター・イェーツ監督の「ブリット」('68年)を挙げています。

「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」で「パルプフィクション」などをベスト10に挙げていた町山智浩氏が、「カーチェイス映画オールタイムベスト10」で、ピーター・イェーツ監督の「ブリット」('68年)を挙げています。

サンフランシスコ市警察本部捜査課のブリット警部補(スティーブ・マックイーン)は、チャルマース上院議員(ロバート・ヴォーン)から裁判の重要証言者の保護を命じられる。その証言者とは、ジョー・ロスというマフィア組員。ロスは組の金を横領し、ヒットマンから狙われたために、司法取引によってマフィアを潰す証人となることで身の安全を図ったのだ。しかし、証人は何者かに、殺されもう一人の刑事も重傷を負ってしまう。ブリットは、証人が生きている、という偽の情報を流し、殺し屋を誘き寄せる作戦に出るが―。

サンフランシスコ市警察本部捜査課のブリット警部補(スティーブ・マックイーン)は、チャルマース上院議員(ロバート・ヴォーン)から裁判の重要証言者の保護を命じられる。その証言者とは、ジョー・ロスというマフィア組員。ロスは組の金を横領し、ヒットマンから狙われたために、司法取引によってマフィアを潰す証人となることで身の安全を図ったのだ。しかし、証人は何者かに、殺されもう一人の刑事も重傷を負ってしまう。ブリットは、証人が生きている、という偽の情報を流し、殺し屋を誘き寄せる作戦に出るが―。

「ブリット」は、スティーブ・マックイーンが1968年式フォードムスタング・マッハワンで殺し屋の車を追ってサンフランシスコの旧坂を爆走して、ハリウッド映画にカーチェイス革命を起こしたとしています。この映画はジャクリーン・ビセットなども出てたりしますが、プロット的にも良かったのではないでしょうか。個人的にはカーチェイスは確かにすごいですが、改めて観ると、アクションだけの映画でなかったことに気づかされます(カーチェイスは「当時としては」革命的だったということだろう)。

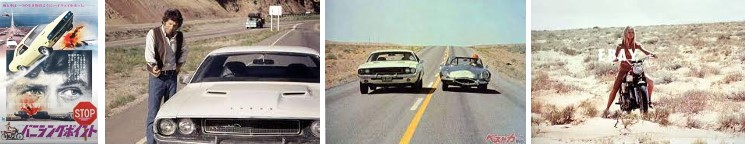

それと、町山氏は「バニシング・ポイント」('71

それと、町山氏は「バニシング・ポイント」('71 年)も挙げていますが、こちらの方がクルマ主体かも。1971年製「白」のダッチ・チャージャー(「ブリット」でカーチェイスの相手となった悪役がこれの1968年式「黒」に乗っていた)を陸送でコロラドからサンフランシスコに出来るだけ早く届ける賭けをした元レーサーのコワルスキー(ハリー・ニューマン)の話で、町山氏は「哲学映画」としています。個人的にはずっと観れないでいたのが、昨年['23年]4Kデジタルリマスター版を劇場で見ることが出来ました。

年)も挙げていますが、こちらの方がクルマ主体かも。1971年製「白」のダッチ・チャージャー(「ブリット」でカーチェイスの相手となった悪役がこれの1968年式「黒」に乗っていた)を陸送でコロラドからサンフランシスコに出来るだけ早く届ける賭けをした元レーサーのコワルスキー(ハリー・ニューマン)の話で、町山氏は「哲学映画」としています。個人的にはずっと観れないでいたのが、昨年['23年]4Kデジタルリマスター版を劇場で見ることが出来ました。

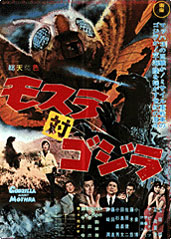

「日本の怪獣映画のベストテン」で切通理作氏(1964年生まれ)が、「ゴジラ」('54年)を第5位とし、その上に第4位で「モスラ」('61年)がきていて、さらに上に第2位で「モスラ対ゴジラ」('61年)がきているというのが分かる気がしました(「ゴジラ」の5位は、白黒作品のため70年代にあまりテレビ放映されず、やっと観たのが小学4年だったことに起因すると)。一方、「ゴジラ対へドラ」('71年)を第6位にしていますが、小2の時初めて観たゴジラ映画がこの作品だったとのこと。幼少期にリアルタイムで観たものの方が相対的に記憶に残るというのはあるなあと思いました。

「ブリット」●原題:BULLITT●制作年: 1968年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・イェーツ●製作:フィリップ・ダントーニ●脚本:アラン・R・トラストマン/ハリー・クライナー●撮影:ウィリアム・A・フレイカー●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・L・フィッシュ●時間:113分●出演:スティーブ・マックイー

「ブリット」●原題:BULLITT●制作年: 1968年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・イェーツ●製作:フィリップ・ダントーニ●脚本:アラン・R・トラストマン/ハリー・クライナー●撮影:ウィリアム・A・フレイカー●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・L・フィッシュ●時間:113分●出演:スティーブ・マックイー

ン/ジャクリーン・ビセット/ロバート・ヴォーン/ドン・ゴード/ロバート・デュヴァル/サイモン・オークランド/ノーマン・フェル/ジョーグ・スタンフォード・ブラウン●日本公開:1968/12●配給:ワーナー・ブラザース=セヴン・アーツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(80-07-16)●2回目:Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下(23-10-02)(評価:★★★★)●併映:1回目「華麗なる賭け」(ノーマン・ジュイソン)

ン/ジャクリーン・ビセット/ロバート・ヴォーン/ドン・ゴード/ロバート・デュヴァル/サイモン・オークランド/ノーマン・フェル/ジョーグ・スタンフォード・ブラウン●日本公開:1968/12●配給:ワーナー・ブラザース=セヴン・アーツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(80-07-16)●2回目:Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下(23-10-02)(評価:★★★★)●併映:1回目「華麗なる賭け」(ノーマン・ジュイソン)

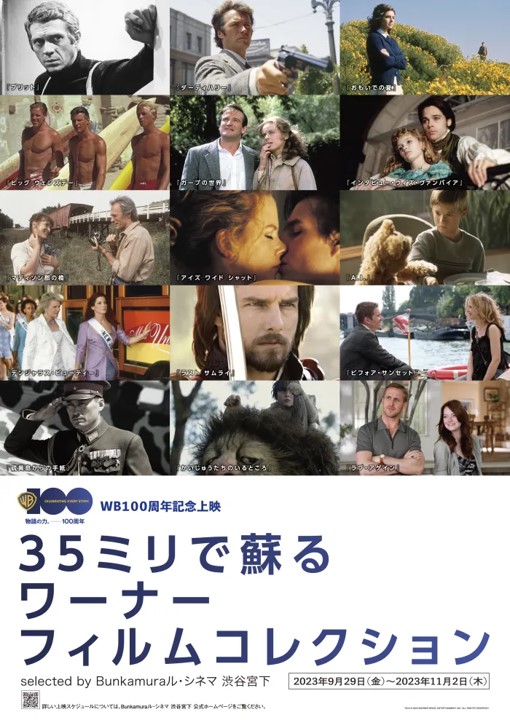

ワーナー・ブラザース創立100周年記念上映"35ミリで蘇る ワーナーフィルムコレクション"selected by ル・シネマ

「バニシング・ポイント」●原題:VANISHING POINT●制作年:1971年●制作国:アメリカ● 監督:リチャード・C・サラフィアン●製作:ノーマン・スペンサー●脚本:ギレルモ・ケイン(ギリェルモ・カブレラ=インファンテ)●撮影:ジョン・A・アロンゾ●時間:105分●出演:バリー・ニューマン/クリーヴォン・リトル/リー・ウィーバー/カール・スウェンソン/ディーン・ジャガー/スティーブン・ダーデン/ポール・コスロ/ボブ・ドナー/ティモシー・スコット/ギルダ・テクスター/アンソニー・ジェームズ/アーサー・マレット/ビクトリア・メドリン/シャーロット・ランプリング(イギリス公開版のみ)●日本公開:1971/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:シネマート新宿(スクリーン1)(23-04-04)((評価:★★★★)

監督:リチャード・C・サラフィアン●製作:ノーマン・スペンサー●脚本:ギレルモ・ケイン(ギリェルモ・カブレラ=インファンテ)●撮影:ジョン・A・アロンゾ●時間:105分●出演:バリー・ニューマン/クリーヴォン・リトル/リー・ウィーバー/カール・スウェンソン/ディーン・ジャガー/スティーブン・ダーデン/ポール・コスロ/ボブ・ドナー/ティモシー・スコット/ギルダ・テクスター/アンソニー・ジェームズ/アーサー・マレット/ビクトリア・メドリン/シャーロット・ランプリング(イギリス公開版のみ)●日本公開:1971/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:シネマート新宿(スクリーン1)(23-04-04)((評価:★★★★)

シネマート新宿

「ゴジラ」●制作年:1954年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:村田武雄/本多猪四郎●撮影:玉井正夫●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二ほか●原作:香山滋●時間:97分●出演:宝田明/河内桃子/平田昭彦/志村喬/堺左千夫/村上冬樹/山本廉/榊田敬二/鈴木豊明 /馬野都留子/菅井きん/笈川武夫/林幹/恩田清二郎/高堂国典/小川虎之助/手塚克巳/橘正晃/帯一郎/中島春雄/川合玉江/東静子/岡部正/鴨田清/今泉康/橘正晃/帯一郎●公開:1954/11●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ (83-08-06)(評価:★★★☆)●併映:「怪獣大戦争」(本多猪四郎)

「ゴジラ」●制作年:1954年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:村田武雄/本多猪四郎●撮影:玉井正夫●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二ほか●原作:香山滋●時間:97分●出演:宝田明/河内桃子/平田昭彦/志村喬/堺左千夫/村上冬樹/山本廉/榊田敬二/鈴木豊明 /馬野都留子/菅井きん/笈川武夫/林幹/恩田清二郎/高堂国典/小川虎之助/手塚克巳/橘正晃/帯一郎/中島春雄/川合玉江/東静子/岡部正/鴨田清/今泉康/橘正晃/帯一郎●公開:1954/11●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ (83-08-06)(評価:★★★☆)●併映:「怪獣大戦争」(本多猪四郎)

「モスラ」●制作年:1961年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:古関裕而●特殊技術:円谷英二●イメージボード:小松崎茂●原作:中村真一郎/福永武彦/堀田善衛「発光妖精とモスラ」●時間:101分●出演:フランキー堺/小泉博/香川京子/ジェリー伊藤/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/上原謙/志村喬/平田昭彦/佐原健二/河津清三郎/小杉義男/高木弘/田島義文/山本廉/加藤春哉/三島耕/中村哲/広瀬正一/桜井巨郎/堤康久●公開:1961/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★★☆)●併映:「三大怪獣 地球最大の決戦」(本多猪四郎)

「モスラ」●制作年:1961年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:古関裕而●特殊技術:円谷英二●イメージボード:小松崎茂●原作:中村真一郎/福永武彦/堀田善衛「発光妖精とモスラ」●時間:101分●出演:フランキー堺/小泉博/香川京子/ジェリー伊藤/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/上原謙/志村喬/平田昭彦/佐原健二/河津清三郎/小杉義男/高木弘/田島義文/山本廉/加藤春哉/三島耕/中村哲/広瀬正一/桜井巨郎/堤康久●公開:1961/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★★☆)●併映:「三大怪獣 地球最大の決戦」(本多猪四郎)

「モスラ対ゴジラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:89分●出演:宝田明/星由里子/小泉博>/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/藤木悠/田島義文/佐原健二/谷晃/木村千吉/中山豊/田武謙三/藤田進/八代美紀/小杉義男/田崎潤/沢村いき雄/佐田豊/山本廉/佐田豊/野村浩三/堤康久/津田光男/大友伸/大村千吉/岩本弘司/丘照美/大前亘●公開:1964/04●配給:東宝(評価:★★★☆)

「モスラ対ゴジラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:89分●出演:宝田明/星由里子/小泉博>/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/藤木悠/田島義文/佐原健二/谷晃/木村千吉/中山豊/田武謙三/藤田進/八代美紀/小杉義男/田崎潤/沢村いき雄/佐田豊/山本廉/佐田豊/野村浩三/堤康久/津田光男/大友伸/大村千吉/岩本弘司/丘照美/大前亘●公開:1964/04●配給:東宝(評価:★★★☆)

「ゴジラ対ヘドラ」●制作年:1971年●監督:坂野義光(水中撮影も兼任)●製作:田中友幸●脚本:馬淵薫/坂野義光●撮影:真野田陽一●音楽:眞鍋理一郎(主題歌:「かえせ! 太陽を」麻里圭子 with ハニー・ナイツ&ムーンドロップス)●特殊技術:中野昭慶●美術:井上泰幸(1922-2012)●時間:85分●出演:山内明/柴本俊夫(柴俊夫)/川瀬裕之/麻里圭子/木村俊恵/吉田義夫/中山剣吾(ヘドラ)/中島春雄/●公開:1971/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):神保町シアター(22-08-18)(評価:★★★☆)

「ゴジラ対ヘドラ」●制作年:1971年●監督:坂野義光(水中撮影も兼任)●製作:田中友幸●脚本:馬淵薫/坂野義光●撮影:真野田陽一●音楽:眞鍋理一郎(主題歌:「かえせ! 太陽を」麻里圭子 with ハニー・ナイツ&ムーンドロップス)●特殊技術:中野昭慶●美術:井上泰幸(1922-2012)●時間:85分●出演:山内明/柴本俊夫(柴俊夫)/川瀬裕之/麻里圭子/木村俊恵/吉田義夫/中山剣吾(ヘドラ)/中島春雄/●公開:1971/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):神保町シアター(22-08-18)(評価:★★★☆)

双葉社刊の月刊「映画秘宝」の最終号です。このあと約2年の休刊期間を経て昨年['23年]12月、新たに設立された「合同会社秘宝新社」が雑誌の権利を取得し、今年['24]年1月19日発売の3月号から、月刊誌として約2年ぶりに「再々創刊」されていることは、これまでのこの雑誌の経緯と併せ、前エントリーに書きました。

双葉社刊の月刊「映画秘宝」の最終号です。このあと約2年の休刊期間を経て昨年['23年]12月、新たに設立された「合同会社秘宝新社」が雑誌の権利を取得し、今年['24]年1月19日発売の3月号から、月刊誌として約2年ぶりに「再々創刊」されていることは、これまでのこの雑誌の経緯と併せ、前エントリーに書きました。

因みに、「日本のサイテー映画」(浦山珠夫)には、小津安二郎の「

因みに、「日本のサイテー映画」(浦山珠夫)には、小津安二郎の「

「サイテー戦争映画」(大久保義信)では、4作挙げられているうちの1つが「ヨーロッパの解放」('70年~'71年)であり、これは全5部計468分の大作(7時間48分。観ていて、終いには、どれが何の戦いなのかわからなくなってくる(笑))。第1部は、史上最大の作戦と言われる1943年夏のロシア西部要衝クルクスの戦いがメイン、第2部はハリコフ奪回からドニエプル河渡河そしてウクライナ"解放"へ、第3部は1944年のベラルーシ"解放"戦。第4部はポーランドやチェコスロバキアの"解放"戦、第5部はベルリン戦から終戦へ―大久保氏に言わせると、これらが「史実の歪曲や無視、曲解のオンパレードで描かれる『これそ国策映画』」で、「これじゃ『ヨーロッパの侵略』だろう」としています(なるほど、ソ連の頃からロシアは変わっていない)。ただし、個人的には、初めて観た時はついていくのが精いっぱいで、あまりそこまで考えませでした。評価は△。

「サイテー戦争映画」(大久保義信)では、4作挙げられているうちの1つが「ヨーロッパの解放」('70年~'71年)であり、これは全5部計468分の大作(7時間48分。観ていて、終いには、どれが何の戦いなのかわからなくなってくる(笑))。第1部は、史上最大の作戦と言われる1943年夏のロシア西部要衝クルクスの戦いがメイン、第2部はハリコフ奪回からドニエプル河渡河そしてウクライナ"解放"へ、第3部は1944年のベラルーシ"解放"戦。第4部はポーランドやチェコスロバキアの"解放"戦、第5部はベルリン戦から終戦へ―大久保氏に言わせると、これらが「史実の歪曲や無視、曲解のオンパレードで描かれる『これそ国策映画』」で、「これじゃ『ヨーロッパの侵略』だろう」としています(なるほど、ソ連の頃からロシアは変わっていない)。ただし、個人的には、初めて観た時はついていくのが精いっぱいで、あまりそこまで考えませでした。評価は△。

「スティーブン・スピルバーグのダメ映画5選」(尾崎一男)で1位は「フック」('91年)、2位は「1941」('79年)になっています。選者の尾崎氏は、「1941」が駄作の筆頭のイメージがあるが、精緻なサンタモニカ公園のミニチュアや、それを攻撃する

「スティーブン・スピルバーグのダメ映画5選」(尾崎一男)で1位は「フック」('91年)、2位は「1941」('79年)になっています。選者の尾崎氏は、「1941」が駄作の筆頭のイメージがあるが、精緻なサンタモニカ公園のミニチュアや、それを攻撃する 日本軍の奇襲攻撃シーンなどに見るべきところは多く、年を経るにつれてカルト的な評価を得て悪評も薄らいだ感があるとしています。ただし、本分であるコメディ演出は笑えないともしていて(三船敏郎はなぜこんな映画に出てしまったのか)、こちらは個人的には、世間評と同じくスピルバーグの一番の駄作であるように思われ、初めて観た時から評価は×。

日本軍の奇襲攻撃シーンなどに見るべきところは多く、年を経るにつれてカルト的な評価を得て悪評も薄らいだ感があるとしています。ただし、本分であるコメディ演出は笑えないともしていて(三船敏郎はなぜこんな映画に出てしまったのか)、こちらは個人的には、世間評と同じくスピルバーグの一番の駄作であるように思われ、初めて観た時から評価は×。

「東京暮色」●制作年:1954年●監督:小津安二郎●製作:山内静夫●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●時間:140分●出演:原節子/有馬稲子/笠智衆/山田五十鈴/高橋貞二/田浦正巳/杉村春子/山村聰/信欣三/藤原釜足/中村伸郎/宮口精二/須賀不二夫/浦辺粂子/三好栄子/田中春男/山本和子/長岡輝子/櫻むつ子/増田順二/長谷部朋香/森教子/菅原通済(特別出演)/石山龍児●公開:1957/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):(18-06-28)((評価:★★★★)

「東京暮色」●制作年:1954年●監督:小津安二郎●製作:山内静夫●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●時間:140分●出演:原節子/有馬稲子/笠智衆/山田五十鈴/高橋貞二/田浦正巳/杉村春子/山村聰/信欣三/藤原釜足/中村伸郎/宮口精二/須賀不二夫/浦辺粂子/三好栄子/田中春男/山本和子/長岡輝子/櫻むつ子/増田順二/長谷部朋香/森教子/菅原通済(特別出演)/石山龍児●公開:1957/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):(18-06-28)((評価:★★★★) 「ヨーロッパの解放(全5部)」●原題:ОСВОЬОЖЛЕНИЕ(OSVOBODZHDENIE)●制作年:1970-71年●制作国:ソ連●監督:ユーリー・オーゼロフ●製作:エマ・トーマス/チャールズ・ローヴェン/クリストファー・ノーラン●脚本:ユーリー・オーゼロフ/ユーリー・ボンダリョフ/オスカル・クルガーノフ●撮影: イーゴリ・スラブネヴィッチ●時間:468分●出演:ニコライ・オリャーリン/ラリーサ・ゴルーブキナ

「ヨーロッパの解放(全5部)」●原題:ОСВОЬОЖЛЕНИЕ(OSVOBODZHDENIE)●制作年:1970-71年●制作国:ソ連●監督:ユーリー・オーゼロフ●製作:エマ・トーマス/チャールズ・ローヴェン/クリストファー・ノーラン●脚本:ユーリー・オーゼロフ/ユーリー・ボンダリョフ/オスカル・クルガーノフ●撮影: イーゴリ・スラブネヴィッチ●時間:468分●出演:ニコライ・オリャーリン/ラリーサ・ゴルーブキナ /ミハイル・ウリヤーノフ/イヴォ・ガラーニ/フリッツ・ディッツ/スタニスラフ・ヤスケヴィッチ/ブフティ・ザカリアーゼ●日本公開:(第1部・第2部)1970/07/(第3部)1971/07/(第4部・第5部)1972/08●配給:松竹映配●最初に観た場所:三鷹オスカー(83-12-11)((評価:★★★)

/ミハイル・ウリヤーノフ/イヴォ・ガラーニ/フリッツ・ディッツ/スタニスラフ・ヤスケヴィッチ/ブフティ・ザカリアーゼ●日本公開:(第1部・第2部)1970/07/(第3部)1971/07/(第4部・第5部)1972/08●配給:松竹映配●最初に観た場所:三鷹オスカー(83-12-11)((評価:★★★) 「1941」●原題:1941●制作年: 1979年●制作国:アメリカ●監督:スティーヴン・スピルバーグ●製作: バズ・フェイトシャンズ●脚本:ロバート・ゼメキス/ボブ・ゲイル●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:118分●出演:ジョン・ベルーシ/ネッド・ビーティ/ダン・エイクロイド/ロレイン・ゲイリー/マーレイ・ハミルトン/クリストファー・リー/ティム・マシスン/三船敏郎/ウォーレン・オーツ/ナンシー・アレン/ジョン・キャンディ/エリシャ・クック/ジェームズ・カーン(クレジットなし)●日本公開:1980/03●配給:コロンビア ピクチャーズ●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(80-07-08)(評価:★★)●併映:「ローラー・ブギ」(マーク・L・レスター)

「1941」●原題:1941●制作年: 1979年●制作国:アメリカ●監督:スティーヴン・スピルバーグ●製作: バズ・フェイトシャンズ●脚本:ロバート・ゼメキス/ボブ・ゲイル●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:118分●出演:ジョン・ベルーシ/ネッド・ビーティ/ダン・エイクロイド/ロレイン・ゲイリー/マーレイ・ハミルトン/クリストファー・リー/ティム・マシスン/三船敏郎/ウォーレン・オーツ/ナンシー・アレン/ジョン・キャンディ/エリシャ・クック/ジェームズ・カーン(クレジットなし)●日本公開:1980/03●配給:コロンビア ピクチャーズ●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(80-07-08)(評価:★★)●併映:「ローラー・ブギ」(マーク・L・レスター)

交通事故で娘を亡くした定年間際のビジネスマン・柴久生(榎木孝明)。家族ともバラバラになり、喪失感から自殺を図ろうとした彼の耳に聞こえた「生きろ」の声。それは切磋琢磨して一緒に仕事に励んだ友人・川島(宇梶剛士)の最期の声だったと、彼の"看取り士"だったという女性(つみきみほ)から聞かされる。看取り士という職業に興味を持った柴は彼女に訊ね、「医者から余命告知を受けた人が最期をできるだけ安らかに旅立つことが出来るよう手伝いすること」が看取り士の仕事だと知る。5年後、早期退職後セカンドライフの仕事として看取り士を選んだ柴の姿が、岡山県高梁市にあった。地元の唯一の診療所の清原医師(斉藤暁)と連携しながら、小さな看取りステーション「あかね雲」でボランティアスタッフたちと最期の時を迎える患者たちを支えている。そんなある日、新任の医者・早川奏太(高崎翔太)、23才の新人看取り士・高村みのり (村上穂乃佳)が着任してくる。みのりは、9歳の時に母を亡くしたという経験からこの職業を選ぶが、経験が浅く、緊張しながら最初の患者を柴と共に担当する。最初の患者は、「もう病院に戻りたくない」という希望を持つ83才の清水キヨ(大方緋紗

交通事故で娘を亡くした定年間際のビジネスマン・柴久生(榎木孝明)。家族ともバラバラになり、喪失感から自殺を図ろうとした彼の耳に聞こえた「生きろ」の声。それは切磋琢磨して一緒に仕事に励んだ友人・川島(宇梶剛士)の最期の声だったと、彼の"看取り士"だったという女性(つみきみほ)から聞かされる。看取り士という職業に興味を持った柴は彼女に訊ね、「医者から余命告知を受けた人が最期をできるだけ安らかに旅立つことが出来るよう手伝いすること」が看取り士の仕事だと知る。5年後、早期退職後セカンドライフの仕事として看取り士を選んだ柴の姿が、岡山県高梁市にあった。地元の唯一の診療所の清原医師(斉藤暁)と連携しながら、小さな看取りステーション「あかね雲」でボランティアスタッフたちと最期の時を迎える患者たちを支えている。そんなある日、新任の医者・早川奏太(高崎翔太)、23才の新人看取り士・高村みのり (村上穂乃佳)が着任してくる。みのりは、9歳の時に母を亡くしたという経験からこの職業を選ぶが、経験が浅く、緊張しながら最初の患者を柴と共に担当する。最初の患者は、「もう病院に戻りたくない」という希望を持つ83才の清水キヨ(大方緋紗 子)。息子 の洋一(仁科貴)は、嫁・千春(みかん)が義母の面倒を見ないということで、柴たちへ依頼をしてきた。日々弱っていくキヨに寄り添う洋一、そして柴とみのり。キヨの最期、柴は洋一を促し母の背中を支えさせるが、みのりは見守ることしかできなかった。みのりは、腎機能が低下して別の病院に転院しなければならないという東條勝治(石濱朗)を初めて一人で担当すること になる。息子は東京で仕事をしているので看護できないが、勝治は「家に帰りたい」と訴えていた。みのりは懸命にケアをし、心を通い合わせるが、ある日クスリの量を間違え、勝治は不眠でベッドから落ちる。自信喪失のみのりに、柴は「ただ黙って聞いて。そして優しく触れて気持ちを受け止めるんだよ」とアドバイスをする。勝治の最期、東京から駆けつけた 息子は「父さんの子供で良かったと思ってるよ」と父に語り掛ける。みのりが初めて看取り士として命のバトンを渡せた瞬間でもあった。乳がんの再発と肺への転移で清原病院に入院している山本良子(櫻井淳子)は、3人の子を持つ母親である。余命いくばく ない彼女の希望もやはり、自宅に帰ることだった。夫・幸平(藤重正孝)は、子3人の面倒を見ながら、妻・良子を献身的に看護していたが、子育てと看護の大変さから柴たちへ相談をしてきた。柴の指導の元、みのりが山本家の母親の最期と向き合う日々が始まる―。

子)。息子 の洋一(仁科貴)は、嫁・千春(みかん)が義母の面倒を見ないということで、柴たちへ依頼をしてきた。日々弱っていくキヨに寄り添う洋一、そして柴とみのり。キヨの最期、柴は洋一を促し母の背中を支えさせるが、みのりは見守ることしかできなかった。みのりは、腎機能が低下して別の病院に転院しなければならないという東條勝治(石濱朗)を初めて一人で担当すること になる。息子は東京で仕事をしているので看護できないが、勝治は「家に帰りたい」と訴えていた。みのりは懸命にケアをし、心を通い合わせるが、ある日クスリの量を間違え、勝治は不眠でベッドから落ちる。自信喪失のみのりに、柴は「ただ黙って聞いて。そして優しく触れて気持ちを受け止めるんだよ」とアドバイスをする。勝治の最期、東京から駆けつけた 息子は「父さんの子供で良かったと思ってるよ」と父に語り掛ける。みのりが初めて看取り士として命のバトンを渡せた瞬間でもあった。乳がんの再発と肺への転移で清原病院に入院している山本良子(櫻井淳子)は、3人の子を持つ母親である。余命いくばく ない彼女の希望もやはり、自宅に帰ることだった。夫・幸平(藤重正孝)は、子3人の面倒を見ながら、妻・良子を献身的に看護していたが、子育てと看護の大変さから柴たちへ相談をしてきた。柴の指導の元、みのりが山本家の母親の最期と向き合う日々が始まる―。 白羽弥仁(しらは みつひと)監督による2019年9月13日公開作で、「おくりびと」('08年)のようなブームになってもおかしくない作品ですが、閉館前の有楽町スバル座(2019年10月20閉館)でのロード公開の後、不運にも間もなくコロナ禍となり、広がりをみせないままになってしまった作品です。最近は関係者の努力により、地域の看取り師などと連携して市区町村での上映会を繰り返しているようで、個人的にも区の施設での上映会で観ました。

白羽弥仁(しらは みつひと)監督による2019年9月13日公開作で、「おくりびと」('08年)のようなブームになってもおかしくない作品ですが、閉館前の有楽町スバル座(2019年10月20閉館)でのロード公開の後、不運にも間もなくコロナ禍となり、広がりをみせないままになってしまった作品です。最近は関係者の努力により、地域の看取り師などと連携して市区町村での上映会を繰り返しているようで、個人的にも区の施設での上映会で観ました。 柴田久美子・日本看取り士会会長の著書『私は、看取り士』(佼成出版社)がベースとなっており、かねてより柴田氏と親交のあった俳優の榎木孝明が(二人は十数年前に島根県の離島であり、柴田氏が「看取りの家」を開設した隠岐諸島・知夫里島で邂逅したそうだ)、柴田氏のガン告知を受け、彼女の27年間の看取り士としての集大成をしようと決意したことが映画製作のきっかけだとのこと(従って榎木孝明は企画段階から本作に参加してている)。

柴田久美子・日本看取り士会会長の著書『私は、看取り士』(佼成出版社)がベースとなっており、かねてより柴田氏と親交のあった俳優の榎木孝明が(二人は十数年前に島根県の離島であり、柴田氏が「看取りの家」を開設した隠岐諸島・知夫里島で邂逅したそうだ)、柴田氏のガン告知を受け、彼女の27年間の看取り士としての集大成をしようと決意したことが映画製作のきっかけだとのこと(従って榎木孝明は企画段階から本作に参加してている)。 主演の1人、村上穂乃佳はオーディション選考1200人の中から選ばれたそうですが、良かったと思うし(その後、奥田裕介監督の「誰かの花」('21年)でも主役の介護ヘルパー役を務めることに。この作品もミニシアター系でしか上映されなかった)、つみきみほ、宇梶剛士などのちらっとしか出てこない俳優の演技もしっかりしていました。劇場で上映しないのかなあ。

主演の1人、村上穂乃佳はオーディション選考1200人の中から選ばれたそうですが、良かったと思うし(その後、奥田裕介監督の「誰かの花」('21年)でも主役の介護ヘルパー役を務めることに。この作品もミニシアター系でしか上映されなかった)、つみきみほ、宇梶剛士などのちらっとしか出てこない俳優の演技もしっかりしていました。劇場で上映しないのかなあ。

「みとりし」●制作年:2019年●監督・脚本:白羽弥仁●製作:高瀬博行/柴田久美子(企画)/榎木孝明(企画)/嶋田豪(企画)●撮影:藍河兼一●音楽:妹尾武●原案:柴田久美子『私は、看取り士』●時間:110分●出演:榎木孝明/村上穂乃佳/高崎翔太/斉藤暁/つみきみほ/宇梶剛士/杉本有美/松永渚/大地泰仁/白石糸/大方斐紗子/仁科貴/みかん/堀田眞三/片桐夕子/石濱朗/西澤仁太/金山一彦/藤重政孝/櫻井淳子●公開:2019/09●配給:アイエス・フィールド●最初に観た場所:サンパール荒川(23-11-23)(評価:★★★★☆)

「みとりし」●制作年:2019年●監督・脚本:白羽弥仁●製作:高瀬博行/柴田久美子(企画)/榎木孝明(企画)/嶋田豪(企画)●撮影:藍河兼一●音楽:妹尾武●原案:柴田久美子『私は、看取り士』●時間:110分●出演:榎木孝明/村上穂乃佳/高崎翔太/斉藤暁/つみきみほ/宇梶剛士/杉本有美/松永渚/大地泰仁/白石糸/大方斐紗子/仁科貴/みかん/堀田眞三/片桐夕子/石濱朗/西澤仁太/金山一彦/藤重政孝/櫻井淳子●公開:2019/09●配給:アイエス・フィールド●最初に観た場所:サンパール荒川(23-11-23)(評価:★★★★☆)

アンサ(アルマ・ポウスティ)はヘルシンキのスーパーマーケットで働く独身女性、ホラッパ(ユッシ・バタネン)は酒に溺れながらも、どうにか産廃工事で働いている独身男性。ある夜、アンサは友人のリーサ(ヌップ・コイブ)とカラオケバーへ行き、そこへ同僚のフオタリ(ヤンネ・フーティアイネン)に誘われたホラッパがとやって来る。フオタリがリーサを口説こうとする中、アンサとホラッパは、互いの名前も知らぬまま惹かれ合う。アンサは、スーパーの廃棄食品を持ち帰ろうとしたとして事前通告無しで馘を言い渡され、上司の理不尽な通告に怒り、リーサと共にスーパーを辞める。アンサはパブの皿洗いの仕事に就くが、給料日にオーナーが麻薬の密売で警察に捕まってしまう。

アンサ(アルマ・ポウスティ)はヘルシンキのスーパーマーケットで働く独身女性、ホラッパ(ユッシ・バタネン)は酒に溺れながらも、どうにか産廃工事で働いている独身男性。ある夜、アンサは友人のリーサ(ヌップ・コイブ)とカラオケバーへ行き、そこへ同僚のフオタリ(ヤンネ・フーティアイネン)に誘われたホラッパがとやって来る。フオタリがリーサを口説こうとする中、アンサとホラッパは、互いの名前も知らぬまま惹かれ合う。アンサは、スーパーの廃棄食品を持ち帰ろうとしたとして事前通告無しで馘を言い渡され、上司の理不尽な通告に怒り、リーサと共にスーパーを辞める。アンサはパブの皿洗いの仕事に就くが、給料日にオーナーが麻薬の密売で警察に捕まってしまう。 偶然そこにホラッパがやってきて、カフェでコーヒーを飲み、その後2人は映画館に行くことに。映画館でゾンビ映画を観て、帰り際ホラッパは「また会いたい」と言う。名前は今度教えると言い、アンサは電話番号をメモした紙をホラッパに渡して頬にキスをするが、ホラッパはそのメモを失くしてしまう。ホラッパは帰ってからメモが無いことに気づくが、探そうにも名前も分からず途方に暮れる。その上飲酒がバレて仕事もクビに

偶然そこにホラッパがやってきて、カフェでコーヒーを飲み、その後2人は映画館に行くことに。映画館でゾンビ映画を観て、帰り際ホラッパは「また会いたい」と言う。名前は今度教えると言い、アンサは電話番号をメモした紙をホラッパに渡して頬にキスをするが、ホラッパはそのメモを失くしてしまう。ホラッパは帰ってからメモが無いことに気づくが、探そうにも名前も分からず途方に暮れる。その上飲酒がバレて仕事もクビに なってしまう。同僚のフタリオに「再会して結婚しかけた」と話すが、連絡しようにも彼女の連絡先を知らないことを言い嘆く。一方アンサも、ホラッパから電話がないことにヤキモキする。しかし2人は偶然映画館の前で再会し、アンサはホラッパをディナーに招待する。穏やかに食事をしていたが、隠れて酒を飲むホラッパに対し、アンサは「アル中はご免よ」と言い、父と兄がお酒によって死に、母はそれを嘆いて死んだと話す。するとホラッパは「指図されるのはご免だ」と言って出ていく。不運な偶然と現実の過酷さが、彼らをささやかな幸福から遠ざける中、果たして2人は、無事に再会を果たし、想いを通い合わせることができるのか―。

なってしまう。同僚のフタリオに「再会して結婚しかけた」と話すが、連絡しようにも彼女の連絡先を知らないことを言い嘆く。一方アンサも、ホラッパから電話がないことにヤキモキする。しかし2人は偶然映画館の前で再会し、アンサはホラッパをディナーに招待する。穏やかに食事をしていたが、隠れて酒を飲むホラッパに対し、アンサは「アル中はご免よ」と言い、父と兄がお酒によって死に、母はそれを嘆いて死んだと話す。するとホラッパは「指図されるのはご免だ」と言って出ていく。不運な偶然と現実の過酷さが、彼らをささやかな幸福から遠ざける中、果たして2人は、無事に再会を果たし、想いを通い合わせることができるのか―。 アキ・カウリスマキ監督が「

アキ・カウリスマキ監督が「 アンサもホラッパも厳しい現実の中にいますが、それぞれに自分のことを気にかけてくれる同僚(二人とも解雇されるので"元同僚"になるが)の友人がいるのが救いでした(最後の方でホラッパが入院する病院の看護師も優しかった)。アキ・カウリスマキ監督の、競争社会ではない、普通の社会(競争社会の外)に生きる人々への温かい視線を感じます。

アンサもホラッパも厳しい現実の中にいますが、それぞれに自分のことを気にかけてくれる同僚(二人とも解雇されるので"元同僚"になるが)の友人がいるのが救いでした(最後の方でホラッパが入院する病院の看護師も優しかった)。アキ・カウリスマキ監督の、競争社会ではない、普通の社会(競争社会の外)に生きる人々への温かい視線を感じます。 映画館にはブリジット・バルドーの映画ポスターがあったり、アラン・ドロンの「

映画館にはブリジット・バルドーの映画ポスターがあったり、アラン・ドロンの「 また、主演のアルマ・ポウスティは、来日時のインタビューで「この映画は荷物を抱えた孤独な人々が人生の後半で出会う物語だ。人生の後半で恋に落ちるのは勇気がいる」と説明しています。演出はフリーではなく考え抜かれており、「とにかくセリフを覚えてこい。でも練習するな」と指示されるそう。またほとんどのシーンがワンテイクで撮影されているため、ポウスティは「俳優としては怖い」と吐露。さらにカウリスマキが現場でモニタを使わないことにも触れ、「一度カメラをのぞいて照明や小道具の位置を自分でチェックしたら、カメラの横に座ってワンテイクで撮る。あとからモニタはチェックしない。何が撮れているのかわかっているからです」と説明しています。

また、主演のアルマ・ポウスティは、来日時のインタビューで「この映画は荷物を抱えた孤独な人々が人生の後半で出会う物語だ。人生の後半で恋に落ちるのは勇気がいる」と説明しています。演出はフリーではなく考え抜かれており、「とにかくセリフを覚えてこい。でも練習するな」と指示されるそう。またほとんどのシーンがワンテイクで撮影されているため、ポウスティは「俳優としては怖い」と吐露。さらにカウリスマキが現場でモニタを使わないことにも触れ、「一度カメラをのぞいて照明や小道具の位置を自分でチェックしたら、カメラの横に座ってワンテイクで撮る。あとからモニタはチェックしない。何が撮れているのかわかっているからです」と説明しています。 ヘルシンキ在住のアンナ&カイサ・カルヤライネン姉妹によるバンド「MAUSTETYTÖT(マウステテュトット)」も出演し、劇中歌として「Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin(悲しみに生まれ、失望を身にまとう)」という歌が歌われていますが、無口な主人公の気持ちを代弁しているような歌で、こうした地元のミュージシャンの劇中での起用は「

ヘルシンキ在住のアンナ&カイサ・カルヤライネン姉妹によるバンド「MAUSTETYTÖT(マウステテュトット)」も出演し、劇中歌として「Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin(悲しみに生まれ、失望を身にまとう)」という歌が歌われていますが、無口な主人公の気持ちを代弁しているような歌で、こうした地元のミュージシャンの劇中での起用は「 「ルアーヴルの靴みがき」では、カウリスマキ監督の愛犬〈ライカ〉が登場し、カンヌ国際映画祭で優秀な演技を披露した犬に贈られる賞「パルム・ドッグ賞」の「審査員特別賞」を受賞していますが、この作品でも、〈アルマ〉という犬が、アンサが殺処分されそうだったのを拾ってやった犬として登場し、ちゃんと演技していて(笑)、「パルム・ドッグ賞」の「審査員大賞」を受賞しています。アンサが犬に付けた名前はチャップリン。ラストでアンサがホラッパと画面の奥へ歩いて行くシーンは、「

「ルアーヴルの靴みがき」では、カウリスマキ監督の愛犬〈ライカ〉が登場し、カンヌ国際映画祭で優秀な演技を披露した犬に贈られる賞「パルム・ドッグ賞」の「審査員特別賞」を受賞していますが、この作品でも、〈アルマ〉という犬が、アンサが殺処分されそうだったのを拾ってやった犬として登場し、ちゃんと演技していて(笑)、「パルム・ドッグ賞」の「審査員大賞」を受賞しています。アンサが犬に付けた名前はチャップリン。ラストでアンサがホラッパと画面の奥へ歩いて行くシーンは、「

「枯れ葉」●原題:KUOLLEET LEHDET(英:FALLEN LEAVES)●制作年:2023年●制作国:フィンランド・ドイツ●監督・脚本:アキ・カウリスマキ●製作:ミーシャ・ヤーリ/アキ・カウリスマキ/マーク・ルオフ/アルマ(犬)●撮影:ティモ・サルミネン●時間:81分●出演:アルマ・ポウスティ/ユッシ・バタネン/ヤンネ・フーティアイネン/ヌップ・コイブ/マッティ・オンニスマー●日本公開:2023/12●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(スクリーン1)(24-01-24)(評価:★★★★☆)

「枯れ葉」●原題:KUOLLEET LEHDET(英:FALLEN LEAVES)●制作年:2023年●制作国:フィンランド・ドイツ●監督・脚本:アキ・カウリスマキ●製作:ミーシャ・ヤーリ/アキ・カウリスマキ/マーク・ルオフ/アルマ(犬)●撮影:ティモ・サルミネン●時間:81分●出演:アルマ・ポウスティ/ユッシ・バタネン/ヤンネ・フーティアイネン/ヌップ・コイブ/マッティ・オンニスマー●日本公開:2023/12●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(スクリーン1)(24-01-24)(評価:★★★★☆)

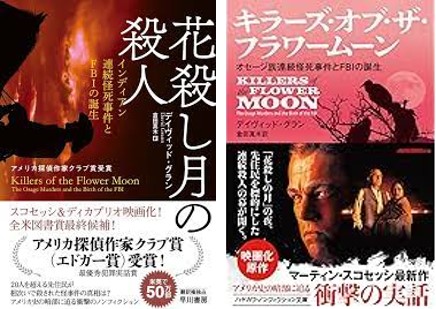

20世紀初頭のアメリカ。先住民のオセージ族は石油を発見し、莫大な富を手に入れていた。一方、列車で彼らの土地にやってきた白人たちは、富を奪おうとオセージ族を巧妙に操り、殺人に手を染める―。第一次世界

20世紀初頭のアメリカ。先住民のオセージ族は石油を発見し、莫大な富を手に入れていた。一方、列車で彼らの土地にやってきた白人たちは、富を奪おうとオセージ族を巧妙に操り、殺人に手を染める―。第一次世界 大戦の帰還兵アーネスト・バークハート(レオナルド・ディカプリオ)は、地元の有力者である叔父のウィリアム・ヘイル(ロバート・デ・ニーロ)を頼ってオクラホマへ移り住む。そして、先住民族オセージ族の女性モリー・カイル(リリー・グラッドストーン)と恋に落ち夫婦となるが、2人の周囲で不可解な連続殺人事件が起き始める。町が混乱と暴力に包まれる中、ワシントンD.C.から派遣された捜査官が調査に乗り出すが、この事件の裏には驚愕の真実が隠されていた―。

大戦の帰還兵アーネスト・バークハート(レオナルド・ディカプリオ)は、地元の有力者である叔父のウィリアム・ヘイル(ロバート・デ・ニーロ)を頼ってオクラホマへ移り住む。そして、先住民族オセージ族の女性モリー・カイル(リリー・グラッドストーン)と恋に落ち夫婦となるが、2人の周囲で不可解な連続殺人事件が起き始める。町が混乱と暴力に包まれる中、ワシントンD.C.から派遣された捜査官が調査に乗り出すが、この事件の裏には驚愕の真実が隠されていた―。 マーティン・スコセッシ監督の2023年作で、原題は"Killers of the Flower Moon"。主演はレオナルド・ディカプリオで、共演はロバート・デ・ニーロ、ジェシー・プレモンス、リリー・グラッドストーンら。デイヴィッド・グランによるノンフィクション・ノベル『花殺し月の殺人―インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』を映画化したサスペンスです。2023年「ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 作品賞」を受賞していますが、アカデミー賞では無冠でした(スコセッシもディカプリオもデニーロも既に受賞歴があるし、同じ骨太歴史大作「オッペンハイマー」に票が流れたのか)。

マーティン・スコセッシ監督の2023年作で、原題は"Killers of the Flower Moon"。主演はレオナルド・ディカプリオで、共演はロバート・デ・ニーロ、ジェシー・プレモンス、リリー・グラッドストーンら。デイヴィッド・グランによるノンフィクション・ノベル『花殺し月の殺人―インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』を映画化したサスペンスです。2023年「ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 作品賞」を受賞していますが、アカデミー賞では無冠でした(スコセッシもディカプリオもデニーロも既に受賞歴があるし、同じ骨太歴史大作「オッペンハイマー」に票が流れたのか)。 タイトルの由来は、4月に咲いた小さな花が5月に生えてきた大きな草や花によって駆逐されてしまうので、オセージ族は5月を「フラワー・キ

タイトルの由来は、4月に咲いた小さな花が5月に生えてきた大きな草や花によって駆逐されてしまうので、オセージ族は5月を「フラワー・キ ラー・ムーン(花殺し月)」と呼ぶことから。比喩的には、先住インディオが「4月に咲いた小さな花」で、後からやってきた白人が、それらを"駆除"する「5月に生えてきた大きな草や花」ということなのでしょう。

ラー・ムーン(花殺し月)」と呼ぶことから。比喩的には、先住インディオが「4月に咲いた小さな花」で、後からやってきた白人が、それらを"駆除"する「5月に生えてきた大きな草や花」ということなのでしょう。

ディカプリオとデ・ニーロの競演が楽しいし、ストーリーも面白いので、3時間半近い上映時間があまり長く感じられませんでした。主人公のアーネストは、妻モリーを愛しながらもヘイルの企みに協力することになり、事件の真相が明るみになった際もヘイルを守る動きを見せるが、自身の子リトル・アナの死を受け真相を告白する―。

ディカプリオとデ・ニーロの競演が楽しいし、ストーリーも面白いので、3時間半近い上映時間があまり長く感じられませんでした。主人公のアーネストは、妻モリーを愛しながらもヘイルの企みに協力することになり、事件の真相が明るみになった際もヘイルを守る動きを見せるが、自身の子リトル・アナの死を受け真相を告白する―。 米国史の暗部を抉るだけでなく、エンタテインメントとしても人間ドラマとしても良くできており、マーティン・スコセッシ監督のいまだ衰えぬ力量を感じました。 デ・ニーロが演じる叔父の"キング"が、表向きオーセージ族の理解者・支援者であるに反して、実は本性は怖い男であるという構図は、(娯楽性という面で)早稲田松竹で同時期に同じく1本立て上映された「

米国史の暗部を抉るだけでなく、エンタテインメントとしても人間ドラマとしても良くできており、マーティン・スコセッシ監督のいまだ衰えぬ力量を感じました。 デ・ニーロが演じる叔父の"キング"が、表向きオーセージ族の理解者・支援者であるに反して、実は本性は怖い男であるという構図は、(娯楽性という面で)早稲田松竹で同時期に同じく1本立て上映された「

「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」●原題:KILLERS OF THE FLOWER MOON●制作年:2023年●制作国:アメリカ●監督:マーティン・スコセッシ●製作:ダン・フリードキン/マーティン・スコセッシ/ブラッドリー・トーマス/ダニエル・ルピ●脚本:エリック・ロス/マーティン・スコセッシ●撮影:ロドリゴ・プリエト●音楽:ロビー・ロバートソン●原作:デイヴィッド・グラン『花殺し月の殺人―インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』●時間:206分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ロバート・デ・ニーロ/リリー・グラッドストーン/ジェシー・プレモンス/ブレンダン・フレイザー/タントゥー・カーディナル/モリソン - ルイス・キャンセルミ/ジェイソン・イズベル/カーラ・ジェイド・メイヤーズ/ジャネー・コリンズ/ジリアン・ディオン/ウィリアム・ベロー/スタージル・シンプソン/タタンカ・ミーンズ/マイケル・アボット・Jr/パット・ヒーリー/ スコット・シェパード/ゲイリー・バサラバ/スティーヴ・イースティン/ジョン・リスゴー/マーティン・スコセッシ●日本公開:2023/10●配給:東和ピクチャーズ

「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」●原題:KILLERS OF THE FLOWER MOON●制作年:2023年●制作国:アメリカ●監督:マーティン・スコセッシ●製作:ダン・フリードキン/マーティン・スコセッシ/ブラッドリー・トーマス/ダニエル・ルピ●脚本:エリック・ロス/マーティン・スコセッシ●撮影:ロドリゴ・プリエト●音楽:ロビー・ロバートソン●原作:デイヴィッド・グラン『花殺し月の殺人―インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』●時間:206分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ロバート・デ・ニーロ/リリー・グラッドストーン/ジェシー・プレモンス/ブレンダン・フレイザー/タントゥー・カーディナル/モリソン - ルイス・キャンセルミ/ジェイソン・イズベル/カーラ・ジェイド・メイヤーズ/ジャネー・コリンズ/ジリアン・ディオン/ウィリアム・ベロー/スタージル・シンプソン/タタンカ・ミーンズ/マイケル・アボット・Jr/パット・ヒーリー/ スコット・シェパード/ゲイリー・バサラバ/スティーヴ・イースティン/ジョン・リスゴー/マーティン・スコセッシ●日本公開:2023/10●配給:東和ピクチャーズ

●最初に観た場所:早稲田松竹(24-01-26)(評価:★★★★)

●最初に観た場所:早稲田松竹(24-01-26)(評価:★★★★)

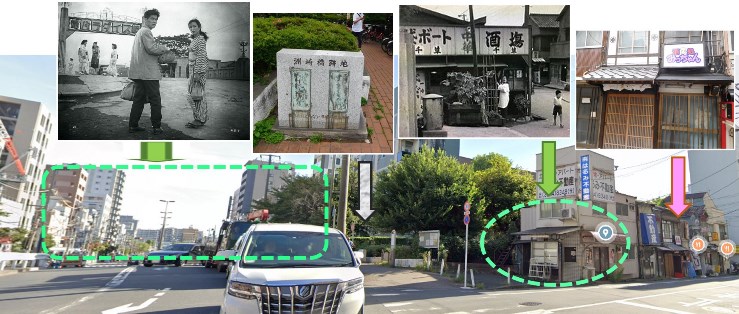

売春防止法施行直前の東京。義治(三橋達也)と蔦枝(新珠三千代)は、故郷を駆け落ち同然に飛び出してから生活が安定せず、東京中を彷徨っていた。財布の金も尽きかけたある日、蔦枝は、勝鬨橋で、追いかけてバスに飛び乗り、義治に何も言わず、「洲崎弁天町」のバス停で降りる。洲崎川の橋を渡ったすぐ先は赤線地帯「洲崎パラダイス」だった。蔦枝はかつて洲崎で娼婦をしていた過去があり、義治は「橋を渡ったら、昔

売春防止法施行直前の東京。義治(三橋達也)と蔦枝(新珠三千代)は、故郷を駆け落ち同然に飛び出してから生活が安定せず、東京中を彷徨っていた。財布の金も尽きかけたある日、蔦枝は、勝鬨橋で、追いかけてバスに飛び乗り、義治に何も言わず、「洲崎弁天町」のバス停で降りる。洲崎川の橋を渡ったすぐ先は赤線地帯「洲崎パラダイス」だった。蔦枝はかつて洲崎で娼婦をしていた過去があり、義治は「橋を渡ったら、昔 のお前に逆戻りじゃないか」と言う。二人は、赤線の「外側」の橋の袂の居酒屋兼貸しボート屋「千草」に入る。「千草」の女主人お徳(轟夕起子)は、女手一つで幼い息子ふたりを育てているため住み込み店員を求めており、蔦枝はその晩から仕事を始める。翌日、義治はその近所のそば屋「だまされ屋」で住み込みの仕事を得る。蔦枝は人あしらいのうまさで、赤線を行き帰りする寄り道客の人気を得、やがて神田(秋葉原)のラジオ商の落合(河津清三郎)に気に入られて和服やアパ

のお前に逆戻りじゃないか」と言う。二人は、赤線の「外側」の橋の袂の居酒屋兼貸しボート屋「千草」に入る。「千草」の女主人お徳(轟夕起子)は、女手一つで幼い息子ふたりを育てているため住み込み店員を求めており、蔦枝はその晩から仕事を始める。翌日、義治はその近所のそば屋「だまされ屋」で住み込みの仕事を得る。蔦枝は人あしらいのうまさで、赤線を行き帰りする寄り道客の人気を得、やがて神田(秋葉原)のラジオ商の落合(河津清三郎)に気に入られて和服やアパ ートを与えられるようになり、いつの間にか「千草」から去った。義治は怒りのあまり歩いて神田へ出向くも、不慣れな地理や暑さと空腹のために倒れ、落合と会えず仕舞いに。そんな中、洲崎の女と共に行方を眩ませていたお徳の夫・伝七(植村謙二郎)が姿を現し、お徳は何も言わず伝七を家に招き入れる。数日後、蔦枝は落合のアパートを引き払い、洲崎に戻ってきた。「千草」を訊ねた蔦枝に、お徳は、「義治をいずれ『だまされ屋』の同僚店員・玉子(芦川いづみ)と一緒にさせたい」と言う。蔦枝は「千草」を飛び出し、「だまされ屋」に向かう。お徳は義治と蔦枝を会わせないよう、出前帰りの義治を日暮れまで「千草」に釘付けにする。伝七は店に帰る義治に付き合って外出し、「遅まきながら、なんとかいい親父になろうと思っている」と心境の変化を吐露し、途中で別れる。いつまでも「だまされ屋」に戻らない義治を探して洲崎を歩き回る蔦枝は、「千草」の常連客で顔馴染みの信夫(牧真介)と橋で出会う。信夫は、ある女を足抜けさせるために毎晩赤線に通っていたが、その女が消えたことを話す。蔦枝は慰めるつもりで「吉原か鳩の街で、今頃誰かといいことしてるわよ。それより私と......」と言うが、「売春防止法なんかできたって、どうにもなりはしないんだ」と叫ぶ信夫に平手打ちを食わされる。義治が「だまされ屋」に戻ると、玉子から蔦枝がさっきまで待っていたことを告げられ、義治は仕事を放り出し、雨の中を傘も持たずに飛び出す―。

ートを与えられるようになり、いつの間にか「千草」から去った。義治は怒りのあまり歩いて神田へ出向くも、不慣れな地理や暑さと空腹のために倒れ、落合と会えず仕舞いに。そんな中、洲崎の女と共に行方を眩ませていたお徳の夫・伝七(植村謙二郎)が姿を現し、お徳は何も言わず伝七を家に招き入れる。数日後、蔦枝は落合のアパートを引き払い、洲崎に戻ってきた。「千草」を訊ねた蔦枝に、お徳は、「義治をいずれ『だまされ屋』の同僚店員・玉子(芦川いづみ)と一緒にさせたい」と言う。蔦枝は「千草」を飛び出し、「だまされ屋」に向かう。お徳は義治と蔦枝を会わせないよう、出前帰りの義治を日暮れまで「千草」に釘付けにする。伝七は店に帰る義治に付き合って外出し、「遅まきながら、なんとかいい親父になろうと思っている」と心境の変化を吐露し、途中で別れる。いつまでも「だまされ屋」に戻らない義治を探して洲崎を歩き回る蔦枝は、「千草」の常連客で顔馴染みの信夫(牧真介)と橋で出会う。信夫は、ある女を足抜けさせるために毎晩赤線に通っていたが、その女が消えたことを話す。蔦枝は慰めるつもりで「吉原か鳩の街で、今頃誰かといいことしてるわよ。それより私と......」と言うが、「売春防止法なんかできたって、どうにもなりはしないんだ」と叫ぶ信夫に平手打ちを食わされる。義治が「だまされ屋」に戻ると、玉子から蔦枝がさっきまで待っていたことを告げられ、義治は仕事を放り出し、雨の中を傘も持たずに飛び出す―。 1956(昭和31)年7月公開の川島雄三監督作。原作は芝木好子(1914-1991/77歳没)が1953(昭和28)年に発表した「洲崎パラダイス」で、売春防止法の公布が1956年、施行が1957(昭和32)年4月ですから、原作も映画もほぼリアルタイムということになります。原作が書かれた翌年1954(昭和29)年に〈洲崎〉(現・木場駅付近)には、カフェ220軒が従業婦800人を擁し、合法的に営業をしていたとのことで、〈吉原〉を上回る規模でしょうか。三浦哲郎の「忍ぶ川」のヒロイン・志乃も「洲崎パラダイス」にある射的屋の娘でした(因みに、蔦枝のセリフに出てくる〈鳩の街〉は、吉行 淳之介 の「

1956(昭和31)年7月公開の川島雄三監督作。原作は芝木好子(1914-1991/77歳没)が1953(昭和28)年に発表した「洲崎パラダイス」で、売春防止法の公布が1956年、施行が1957(昭和32)年4月ですから、原作も映画もほぼリアルタイムということになります。原作が書かれた翌年1954(昭和29)年に〈洲崎〉(現・木場駅付近)には、カフェ220軒が従業婦800人を擁し、合法的に営業をしていたとのことで、〈吉原〉を上回る規模でしょうか。三浦哲郎の「忍ぶ川」のヒロイン・志乃も「洲崎パラダイス」にある射的屋の娘でした(因みに、蔦枝のセリフに出てくる〈鳩の街〉は、吉行 淳之介 の「 新珠三千代(脱がないのにすごくエロチック)と三橋達也が演じる、別れた方がいいのに別れられない男女、義治と蔦枝。周囲にいくら止められようと、磁石のように引き合ってしまう腐れ縁といった感じで、樋口一葉の「

新珠三千代(脱がないのにすごくエロチック)と三橋達也が演じる、別れた方がいいのに別れられない男女、義治と蔦枝。周囲にいくら止められようと、磁石のように引き合ってしまう腐れ縁といった感じで、樋口一葉の「

一方、轟夕起子が演じるお徳は、夫・伝七が戻ってきてせっかくいい親父になろうと思っていたところに、その夫が別れた女に殺されることになり、実に気の毒でした(その事件現場で、義治と蔦枝が再会するというのも何か運命的)。こうした悲劇もありましたが、義治が働いた蕎麦屋「だまされ屋」の女店員・玉子を演じた芦川いづみの可憐さ 先輩店員・三吉を演じた小沢昭一のユーモラスな味わいなど、いろんな要素が盛り込まれた群像劇になっていました。

一方、轟夕起子が演じるお徳は、夫・伝七が戻ってきてせっかくいい親父になろうと思っていたところに、その夫が別れた女に殺されることになり、実に気の毒でした(その事件現場で、義治と蔦枝が再会するというのも何か運命的)。こうした悲劇もありましたが、義治が働いた蕎麦屋「だまされ屋」の女店員・玉子を演じた芦川いづみの可憐さ 先輩店員・三吉を演じた小沢昭一のユーモラスな味わいなど、いろんな要素が盛り込まれた群像劇になっていました。 現在は埋め立てられてしまっている洲崎川や船着き場など、もうこの映画でしか見られない風情ある風景も、時代の記録として貴重です。ボンネット型のバス車両には車掌がいて、「次は〜洲崎〜洲崎弁天町」とアナウンスをしています(都バスでは1965年からワンマンバスが運行されている)。

現在は埋め立てられてしまっている洲崎川や船着き場など、もうこの映画でしか見られない風情ある風景も、時代の記録として貴重です。ボンネット型のバス車両には車掌がいて、「次は〜洲崎〜洲崎弁天町」とアナウンスをしています(都バスでは1965年からワンマンバスが運行されている)。 バスの車窓からは、材木を保管している貯木場が見え、これは、荒川の河口に近い沖合の埋立地に1969年、新たな貯木場、新木場が建設される前のものです(大島渚監督「青春残酷物語」('60年)の冒頭にも使われていた)。義治がラジオ商の落合を訪ねて彷徨う神田・秋葉原の当時の風景も貴重映像ではないかと思います。

バスの車窓からは、材木を保管している貯木場が見え、これは、荒川の河口に近い沖合の埋立地に1969年、新たな貯木場、新木場が建設される前のものです(大島渚監督「青春残酷物語」('60年)の冒頭にも使われていた)。義治がラジオ商の落合を訪ねて彷徨う神田・秋葉原の当時の風景も貴重映像ではないかと思います。 川島雄二監督の「

川島雄二監督の「

「洲崎パラダイス 赤信号」●制作年:1956年●監督:川島雄三●製作:坂上静翁●脚本:井手俊郎/寺田信義●撮影:高村倉太郎●音楽:眞鍋理一郎●原作:芝木好子●時間:81分●出演:新珠三千代/三橋達也/轟夕起子/植村謙二郎/平沼徹/松本薫/芦川いづみ/牧真介/津田朝子/河津清三郎●公開:1956/07●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-01)(評価:★★★★☆)

「洲崎パラダイス 赤信号」●制作年:1956年●監督:川島雄三●製作:坂上静翁●脚本:井手俊郎/寺田信義●撮影:高村倉太郎●音楽:眞鍋理一郎●原作:芝木好子●時間:81分●出演:新珠三千代/三橋達也/轟夕起子/植村謙二郎/平沼徹/松本薫/芦川いづみ/牧真介/津田朝子/河津清三郎●公開:1956/07●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-01)(評価:★★★★☆)

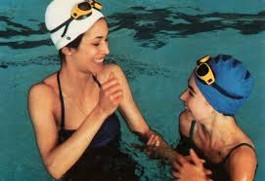

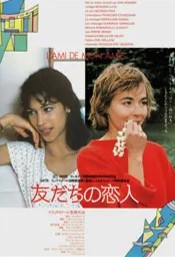

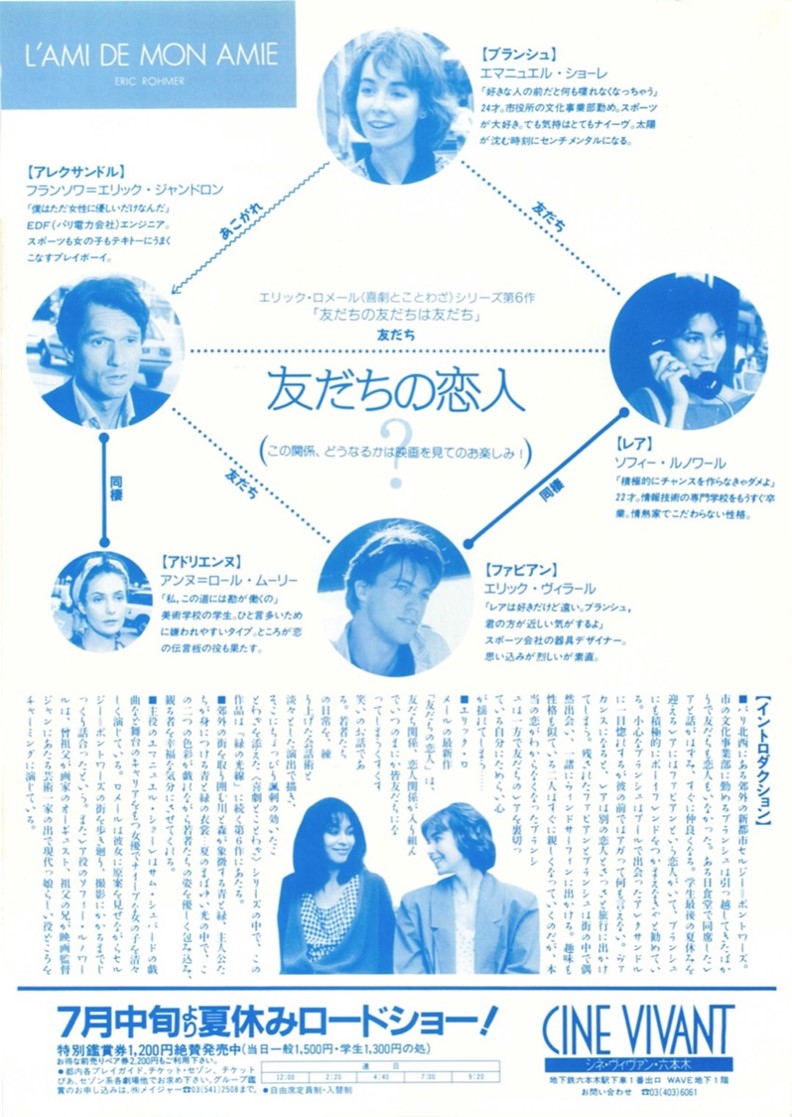

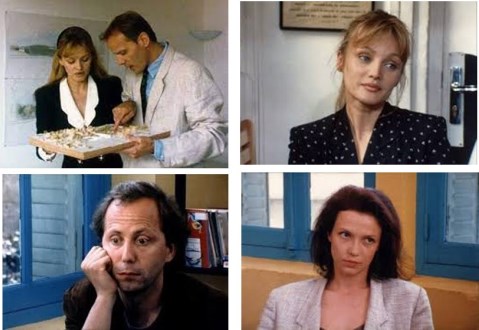

パリ近郊の新都市セルジー・ポントワーズで市役所に勤めるブランシュ(エマニュエル・ショーレ)は、職員食堂で最後の夏休みを迎えた学生レア(ソフィー・ルノワール)と出会い意気投合する。恋人ファビアン(エリック・ビエラード)の好きな水泳が苦手というレアのため、ブランシュは水泳の手ほどきをすることに。そして二人がプー

パリ近郊の新都市セルジー・ポントワーズで市役所に勤めるブランシュ(エマニュエル・ショーレ)は、職員食堂で最後の夏休みを迎えた学生レア(ソフィー・ルノワール)と出会い意気投合する。恋人ファビアン(エリック・ビエラード)の好きな水泳が苦手というレアのため、ブランシュは水泳の手ほどきをすることに。そして二人がプー ルにいたところへ、ファビアンの友人アレクサンドル(フランソワ・エリック・ゲンドロン)が現れる。ブランシュはたちまちアレクサンドルに恋してしまうが、好きな相手に対して臆病になってしまう性格のため打ち解けられない。ファビアンは卒業を機に、最近ウマが合わないファビアンを捨て、パリを去ろうとする。運命の悪戯でブランシュはファビアンと親しくなり、一夜を共にする。ところが、休暇旅行から帰ってきたレアがファビアンと仲直りしたとブランシュに告げる。一方、レアはアレクサンドルに口説かれる―。

ルにいたところへ、ファビアンの友人アレクサンドル(フランソワ・エリック・ゲンドロン)が現れる。ブランシュはたちまちアレクサンドルに恋してしまうが、好きな相手に対して臆病になってしまう性格のため打ち解けられない。ファビアンは卒業を機に、最近ウマが合わないファビアンを捨て、パリを去ろうとする。運命の悪戯でブランシュはファビアンと親しくなり、一夜を共にする。ところが、休暇旅行から帰ってきたレアがファビアンと仲直りしたとブランシュに告げる。一方、レアはアレクサンドルに口説かれる―。

「友だちの恋人」(副題は「友だちの友だちは友だち」)は、エリック・ロメール監督による1987年公開作品。同監督の「喜劇と格言劇」シリーズ第6作で、これがシリーズ最終作になります。パリ郊外のニュータウンを舞台に、4人の男女が繰り広げる恋愛模様を軽快なタッチで描いていて、これまでのシリーズ作が一人の女性が主人公だったのが、今回は一応ヒロインに焦点を合わせながらも、主人公とその女友達の恋愛も描いていて、相互に"反応"し合う男女2×2の恋物語になっている点が特徴的です。

「友だちの恋人」(副題は「友だちの友だちは友だち」)は、エリック・ロメール監督による1987年公開作品。同監督の「喜劇と格言劇」シリーズ第6作で、これがシリーズ最終作になります。パリ郊外のニュータウンを舞台に、4人の男女が繰り広げる恋愛模様を軽快なタッチで描いていて、これまでのシリーズ作が一人の女性が主人公だったのが、今回は一応ヒロインに焦点を合わせながらも、主人公とその女友達の恋愛も描いていて、相互に"反応"し合う男女2×2の恋物語になっている点が特徴的です。 主要登場人物4人の関係がどんどん移り変わって、観ている方も混乱しますが、仕舞いには、登場人物であるブランシュとレアも互いに勘違いしたりして(笑)。ラストはハッピーエンドでしたが、ブランシュは周囲に振り回されている印象も。これがハッピーエンドでなかったら、あまり好きになれない映画だったかもしれません。この二組、この先大丈夫かなあというのもあります(特にアレクサンドルはプレイボーイだし)。

主要登場人物4人の関係がどんどん移り変わって、観ている方も混乱しますが、仕舞いには、登場人物であるブランシュとレアも互いに勘違いしたりして(笑)。ラストはハッピーエンドでしたが、ブランシュは周囲に振り回されている印象も。これがハッピーエンドでなかったら、あまり好きになれない映画だったかもしれません。この二組、この先大丈夫かなあというのもあります(特にアレクサンドルはプレイボーイだし)。 演として出ているようです。ソフィー・ルノワール(印

演として出ているようです。ソフィー・ルノワール(印 象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールの曾孫、「

象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールの曾孫、「

「友だちの恋人」●原題:L'AMI DE MON AMIE(英:BOYFRIENDS AND GIRLFRIENDS)●制作年:1987年●制作国:フランス●監督・脚本:エリック・ロメール●製作:マルガレット・メネゴス●撮影:ベルナール・リュティック●音楽:ジャン=ルイ・ヴァレロ●時間:102分●出演:エマニュエル・ショーレ/ソフィー・ルノワール/エリック・ヴィラール/フランソワ・エリック・ジェンドロン/アン=ロール・マーリー●日本公開:1988/07●配給:シネセゾン●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-02-04)((評価:★★★☆)

「友だちの恋人」●原題:L'AMI DE MON AMIE(英:BOYFRIENDS AND GIRLFRIENDS)●制作年:1987年●制作国:フランス●監督・脚本:エリック・ロメール●製作:マルガレット・メネゴス●撮影:ベルナール・リュティック●音楽:ジャン=ルイ・ヴァレロ●時間:102分●出演:エマニュエル・ショーレ/ソフィー・ルノワール/エリック・ヴィラール/フランソワ・エリック・ジェンドロン/アン=ロール・マーリー●日本公開:1988/07●配給:シネセゾン●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-02-04)((評価:★★★☆)

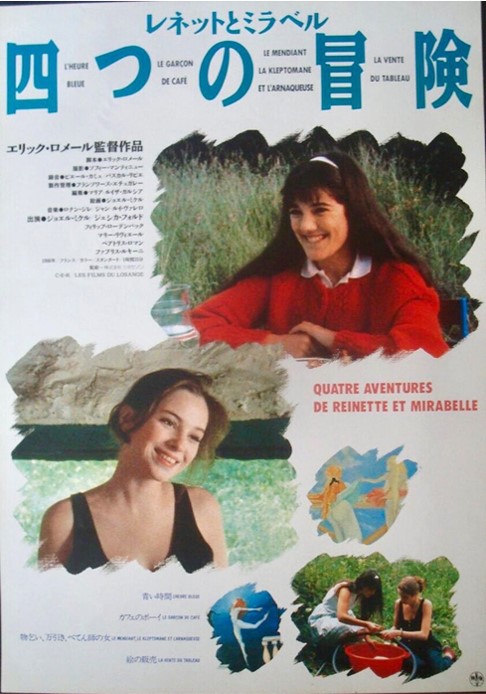

自転車のパンクをきっかけにミラベル(ジェシカ・フォルド)は、ある田舎道で、この町の納屋のような家に一人で住み、絵を描いて暮らしているレネット(ジョエル・ミケル)と出会う。彼女はミラベルに、夜明け前に1分間だけ音のない世界になる"青の時間"を体験させようと家に泊まるよう誘うが、せっかくのチャンスが車の音で失敗に終わる。落胆するレネットに、ミラベルはもう1晩泊まることを告げ、二人はその昼間に田舎の生活と自然を満喫する。そして2泊目の夜明け、二人は"青い時間"を味わい 感動する―。(第1話「青い時間」)

自転車のパンクをきっかけにミラベル(ジェシカ・フォルド)は、ある田舎道で、この町の納屋のような家に一人で住み、絵を描いて暮らしているレネット(ジョエル・ミケル)と出会う。彼女はミラベルに、夜明け前に1分間だけ音のない世界になる"青の時間"を体験させようと家に泊まるよう誘うが、せっかくのチャンスが車の音で失敗に終わる。落胆するレネットに、ミラベルはもう1晩泊まることを告げ、二人はその昼間に田舎の生活と自然を満喫する。そして2泊目の夜明け、二人は"青い時間"を味わい 感動する―。(第1話「青い時間」) 同監督の「緑の光線」に似ているように思いました。シリーズ第5作「緑の光線」('86年)は、孤独なヒロインがバカンスの最後の日に知り合った若者と一緒に、日没前に一瞬だけ見えるという太陽の「緑の光線」を見に行くという話でしたが、「青い時間」では、それぞれ田舎と都会に住む若い女性同士の組み合わせ。二人の出会いから、性格の全く異なる二人が打ち解けていく様ががごく自然に描かれていていました。自然も美しいし(「緑の光線」と同じく、チーズで有名なブリー地方が舞台)、レネットの住まいも悪くなかったです。でもパリで絵の勉強をするために、彼女はミラベルのアパートへ―。

同監督の「緑の光線」に似ているように思いました。シリーズ第5作「緑の光線」('86年)は、孤独なヒロインがバカンスの最後の日に知り合った若者と一緒に、日没前に一瞬だけ見えるという太陽の「緑の光線」を見に行くという話でしたが、「青い時間」では、それぞれ田舎と都会に住む若い女性同士の組み合わせ。二人の出会いから、性格の全く異なる二人が打ち解けていく様ががごく自然に描かれていていました。自然も美しいし(「緑の光線」と同じく、チーズで有名なブリー地方が舞台)、レネットの住まいも悪くなかったです。でもパリで絵の勉強をするために、彼女はミラベルのアパートへ―。 秋になり、パリのミラベルのアパートで同居し、美術学校に通うレネットは、ある日ミラベルと待ち合わせしたモンパルナスのカフェで、奇妙なボーイ(フィリップ・ロダンバッシュ)と出会う。小銭を持っていないミラベルがコーヒー代に200フラン札を出すと、ボーイは「どうせ友だちなんか来ないんだろう。飲み逃げしようとしてもそうはいかない。おつりが出せないから小銭で払え」と無理難題を言う そこにミラベルがやってきて、彼女は500フラン札を出してボーイと押し問答が続くが、ボーイが席を離れた隙に二人はお金を払わず逃げてしまう しかし、レネットは翌朝、代金を払いにカフェに行く―。(第2話「カフェのボーイ」)

秋になり、パリのミラベルのアパートで同居し、美術学校に通うレネットは、ある日ミラベルと待ち合わせしたモンパルナスのカフェで、奇妙なボーイ(フィリップ・ロダンバッシュ)と出会う。小銭を持っていないミラベルがコーヒー代に200フラン札を出すと、ボーイは「どうせ友だちなんか来ないんだろう。飲み逃げしようとしてもそうはいかない。おつりが出せないから小銭で払え」と無理難題を言う そこにミラベルがやってきて、彼女は500フラン札を出してボーイと押し問答が続くが、ボーイが席を離れた隙に二人はお金を払わず逃げてしまう しかし、レネットは翌朝、代金を払いにカフェに行く―。(第2話「カフェのボーイ」) 物乞いに小銭をやるレネットに影響を受けたミラベルは、ある日、スーパーで万引きする女(ヤスミナ・アウリー)を見つけ、彼女を助ける行為をするが、成り行きから女が万引きした商品はミラベルの手に残ってしまう 帰宅後、二人は彼女の行為について議論する 。ある日 レネットは、駅で小銭をせびる女(マリー・リヴィエール)に会い、彼女に小銭を与えたため電車に乗り遅れてしまう。 電話をしようとするが小銭がないので、彼女も通行人に小銭をせびるがうまくいかない。 すると、先ほどの女がまた通行人から小銭をせびっているのを見つけ、彼女に金を返すように詰め寄るが、彼女が泣き出してしまい 諦める―。(第3話「物乞い、窃盗常習犯、女詐欺師」)

物乞いに小銭をやるレネットに影響を受けたミラベルは、ある日、スーパーで万引きする女(ヤスミナ・アウリー)を見つけ、彼女を助ける行為をするが、成り行きから女が万引きした商品はミラベルの手に残ってしまう 帰宅後、二人は彼女の行為について議論する 。ある日 レネットは、駅で小銭をせびる女(マリー・リヴィエール)に会い、彼女に小銭を与えたため電車に乗り遅れてしまう。 電話をしようとするが小銭がないので、彼女も通行人に小銭をせびるがうまくいかない。 すると、先ほどの女がまた通行人から小銭をせびっているのを見つけ、彼女に金を返すように詰め寄るが、彼女が泣き出してしまい 諦める―。(第3話「物乞い、窃盗常習犯、女詐欺師」) レネットは、今月家賃を払う番だったが、金が無く、 二人はレネットが描いた絵を画廊に売ることにする。 レネットは言葉が話せないふりをして画廊の主人(ファブリス・ルキーニ)と交渉するがうまくいかない。しかし、他の客が画廊に入って来たのを契機に、ミラベルが機転を発揮し二人は大金を手にする―。(第4話「絵の売買」)

レネットは、今月家賃を払う番だったが、金が無く、 二人はレネットが描いた絵を画廊に売ることにする。 レネットは言葉が話せないふりをして画廊の主人(ファブリス・ルキーニ)と交渉するがうまくいかない。しかし、他の客が画廊に入って来たのを契機に、ミラベルが機転を発揮し二人は大金を手にする―。(第4話「絵の売買」)

4話の中では第1話が★★★★、第4話が★★★☆、あと第2話と第3話が★★★といったところでしょうか。どれもユーモアを交えた軽快なタッチで描かれていて、「喜劇と格言劇」シリーズの作品と比べてもより軽いかも。「喜劇と格言劇」シリーズが男女の恋愛模様を中心に描いているのに対して、女性同士のからっとした感じの友情を描いており、そうした男女の情が絡まない分、軽くなっているのかもしれません。

4話の中では第1話が★★★★、第4話が★★★☆、あと第2話と第3話が★★★といったところでしょうか。どれもユーモアを交えた軽快なタッチで描かれていて、「喜劇と格言劇」シリーズの作品と比べてもより軽いかも。「喜劇と格言劇」シリーズが男女の恋愛模様を中心に描いているのに対して、女性同士のからっとした感じの友情を描いており、そうした男女の情が絡まない分、軽くなっているのかもしれません。

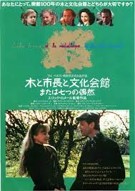

パリの南西部ヴァンデ県サン=ジュイールの市長ジュリアン(パスカル・グレゴリー)は、村の原っぱに、図書館とCD・ビデオのライブラリー、野外劇場、プールを備えた総合文化センターを建設しようと考えていた。だが、この計画は周囲の賛同を得られないでいる。ジュリアンの恋人で、根っからのパリっ子である小説家のベレニス(アリエル・ドンバール)も「文化会館なんて必要かしら」と少々懐疑的

パリの南西部ヴァンデ県サン=ジュイールの市長ジュリアン(パスカル・グレゴリー)は、村の原っぱに、図書館とCD・ビデオのライブラリー、野外劇場、プールを備えた総合文化センターを建設しようと考えていた。だが、この計画は周囲の賛同を得られないでいる。ジュリアンの恋人で、根っからのパリっ子である小説家のベレニス(アリエル・ドンバール)も「文化会館なんて必要かしら」と少々懐疑的 。村のエコロジストの小学校教師マルク(ファブリス・ルキーニ)は、烈火のごとく怒る。ジュリアンにインタビューした女性ジャーナリストのブランディーヌ(クレマンティーヌ・アムルー)のルポは編集長(フランソワ・マリー・バニエ)の独断で、マルクを中心としたエコロジー特集になってしまう。そんなある日、偶然にマルクの娘ゾエ(ギャラクシー・バルブット)とジュリアンの娘ヴェガ(ジェシカ・シュウィング)が出会って友達となり、ゾエは市長に「文化会館よりみんなが集まって楽しめる広場がいいわ」と訴える。結局、予定地の地盤が弱いことが判明し、建設は中止となった。代わりにジュリアンは広大な土地を開放し、そこは人々の憩いの広場となった―。

。村のエコロジストの小学校教師マルク(ファブリス・ルキーニ)は、烈火のごとく怒る。ジュリアンにインタビューした女性ジャーナリストのブランディーヌ(クレマンティーヌ・アムルー)のルポは編集長(フランソワ・マリー・バニエ)の独断で、マルクを中心としたエコロジー特集になってしまう。そんなある日、偶然にマルクの娘ゾエ(ギャラクシー・バルブット)とジュリアンの娘ヴェガ(ジェシカ・シュウィング)が出会って友達となり、ゾエは市長に「文化会館よりみんなが集まって楽しめる広場がいいわ」と訴える。結局、予定地の地盤が弱いことが判明し、建設は中止となった。代わりにジュリアンは広大な土地を開放し、そこは人々の憩いの広場となった―。 「

「 アリエル・ドンバールをたっぷり観られる映画でもあります。市長ジュリアン役のパスカル・グレゴリーは、「海辺のポリーヌ」('83年)ではアリエル・ドンバールに袖にされる役でしたが、10年後のこの作品では恋人同士の役。パスカル・グレゴリーは、最近では婁燁(ロウ・イエ)監督の 「

アリエル・ドンバールをたっぷり観られる映画でもあります。市長ジュリアン役のパスカル・グレゴリーは、「海辺のポリーヌ」('83年)ではアリエル・ドンバールに袖にされる役でしたが、10年後のこの作品では恋人同士の役。パスカル・グレゴリーは、最近では婁燁(ロウ・イエ)監督の 「 文化会館設立反対派の教師マルクを演じたのはファブリス・ルキーニで、「レネットとミラベル 四つの冒険」('87年)の第4話「絵の売買」の画廊の主人役などエリック・ロメール監督の常連。最近ではフランソワ・オゾン監督のコメディ映画「

文化会館設立反対派の教師マルクを演じたのはファブリス・ルキーニで、「レネットとミラベル 四つの冒険」('87年)の第4話「絵の売買」の画廊の主人役などエリック・ロメール監督の常連。最近ではフランソワ・オゾン監督のコメディ映画「

「木と市長と文化会館 または七つの偶然」●原題:L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIATHEQUE OU LES HASARDS(英:THE TREE, THE MAYOR AND THE MEDIATHEQUE)●制作年:1993年●制作国:フランス●監督・脚本:エリック・ロメール●製作:フランソワーズ・エチュガレー●撮影:ディアーヌ・バラティエ●音楽:エリック・ロメール●時間:105分●出演:パスカル・グレゴリー/アリエル・ドンバール/ファブリス・ルキーニ/クレマンティーヌ・アムルー/フランソワ・マリー・バニエ/ジャン・パルヴュレスコ/フランソワーズ・エチュガレー/ギャラクシー・バルブット/ジェシカ・シュウィング/レイモンド・ファロ/マヌエラ・ヘッセ●日本公開:1994/04●配給:シネセゾン●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-02-28)((評価:★★★☆)

「木と市長と文化会館 または七つの偶然」●原題:L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIATHEQUE OU LES HASARDS(英:THE TREE, THE MAYOR AND THE MEDIATHEQUE)●制作年:1993年●制作国:フランス●監督・脚本:エリック・ロメール●製作:フランソワーズ・エチュガレー●撮影:ディアーヌ・バラティエ●音楽:エリック・ロメール●時間:105分●出演:パスカル・グレゴリー/アリエル・ドンバール/ファブリス・ルキーニ/クレマンティーヌ・アムルー/フランソワ・マリー・バニエ/ジャン・パルヴュレスコ/フランソワーズ・エチュガレー/ギャラクシー・バルブット/ジェシカ・シュウィング/レイモンド・ファロ/マヌエラ・ヘッセ●日本公開:1994/04●配給:シネセゾン●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-02-28)((評価:★★★☆)

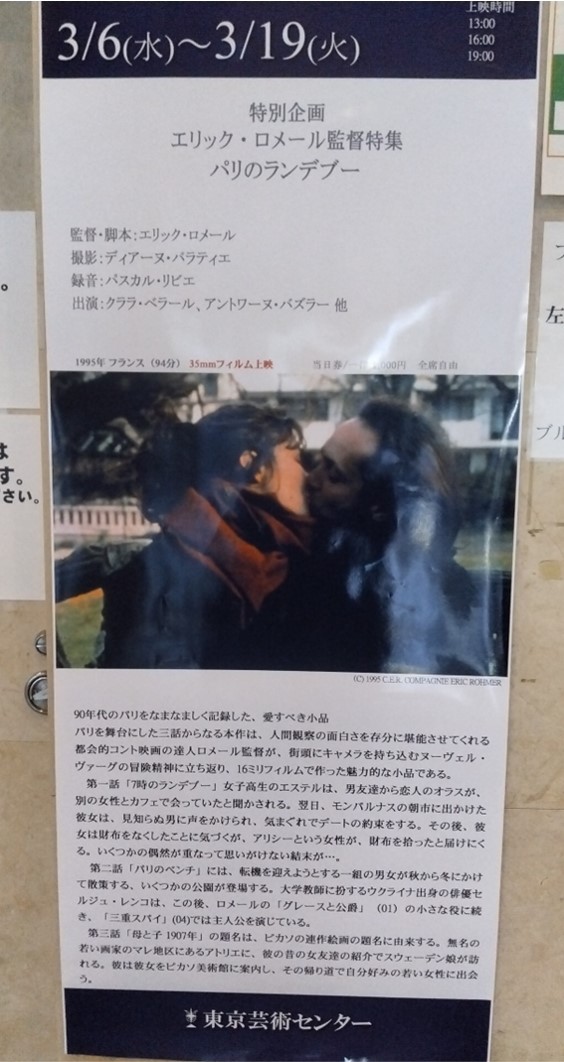

〈第1話:7時のランデブー〉法学部の学生エステル(クララ・ベラール)は試験を控えているが、恋人のオラス(アントワーヌ・バズレル)が自分に会わない日の7時ごろにカフェで別の女の子とデートしているという話

〈第1話:7時のランデブー〉法学部の学生エステル(クララ・ベラール)は試験を控えているが、恋人のオラス(アントワーヌ・バズレル)が自分に会わない日の7時ごろにカフェで別の女の子とデートしているという話 を聞かされて勉強も手につかない。朝、市場で買い物中のクララは見知らぬ男に愛を告白され、ふと思いついてオラスがデートしていたという例のカフェに夜7時に来るように言う。その直後彼女は財布がないのに気づき、さてはあの男にスラれたと思う。夕方、アリシー(ジュディット・シャンセル)という女の子が財布を拾って届けてくれた。彼女は7時に例のカフェで待ち合わせがあるというので、エステールも件のスリとの待ち合わせの話をして一緒に行く。予想どおり、アリシーのデートの相手はオラスだった。エステルは彼に愛想が尽きる。アリシーも事態を察して去ると、そのテーブルに朝の市場の青年が腰掛け、人を待つ風でビールを注文する―。

を聞かされて勉強も手につかない。朝、市場で買い物中のクララは見知らぬ男に愛を告白され、ふと思いついてオラスがデートしていたという例のカフェに夜7時に来るように言う。その直後彼女は財布がないのに気づき、さてはあの男にスラれたと思う。夕方、アリシー(ジュディット・シャンセル)という女の子が財布を拾って届けてくれた。彼女は7時に例のカフェで待ち合わせがあるというので、エステールも件のスリとの待ち合わせの話をして一緒に行く。予想どおり、アリシーのデートの相手はオラスだった。エステルは彼に愛想が尽きる。アリシーも事態を察して去ると、そのテーブルに朝の市場の青年が腰掛け、人を待つ風でビールを注文する―。  「

「 〈第2話:パリのベンチ〉彼(セルジュ・レンコ)は郊外に住む文学教師、彼女(オロール・ローシェール)は同棲中の恋人が別にいるらしい。9月から11月にかけて、二人はパリの随所にある公園でデートを重ねる。彼は彼女

〈第2話:パリのベンチ〉彼(セルジュ・レンコ)は郊外に住む文学教師、彼女(オロール・ローシェール)は同棲中の恋人が別にいるらしい。9月から11月にかけて、二人はパリの随所にある公園でデートを重ねる。彼は彼女 を自宅に連れていきたいが、彼女は貴方の同居人がいやといって断る。彼女の恋人が親類の結婚式で留守にするとかで、彼女は観光客になったつもりでホテルに泊まろうと提案する。いざ目的のホテル前で、彼女は恋人が別の女とホテルに入るのを見る。別れるのは今がチャンスという彼に、彼女は「恋人がいなければあなたなんて必要ないわ」と言う―。

を自宅に連れていきたいが、彼女は貴方の同居人がいやといって断る。彼女の恋人が親類の結婚式で留守にするとかで、彼女は観光客になったつもりでホテルに泊まろうと提案する。いざ目的のホテル前で、彼女は恋人が別の女とホテルに入るのを見る。別れるのは今がチャンスという彼に、彼女は「恋人がいなければあなたなんて必要ないわ」と言う―。 第1話と対照的に第2話は完全に女性上位。主人公の彼女の好みで、デートの場所はいつも外で、場所も彼女が指定するのですが、それが、9月30日 サン=ヴァンサン墓地、10月14日 ベルヴィル公園、10月21日 ヴィレット公園、11月12日 モンスリ公園、11月18日 トロカデロ庭園、11月25日 オートゥイユ庭園...といった具合に日記風に展開されていき、映画自体がパリの公園巡りみたいになっています(笑)。ラストに決定的な女性のエゴを見せつけられた気がしますが、第1話と違って、この女性が嫌になると言うより(好きにもならないが)、男女の関係というものの複雑さを感じさせ、意外と深いエピソードだったようにも思います。

第1話と対照的に第2話は完全に女性上位。主人公の彼女の好みで、デートの場所はいつも外で、場所も彼女が指定するのですが、それが、9月30日 サン=ヴァンサン墓地、10月14日 ベルヴィル公園、10月21日 ヴィレット公園、11月12日 モンスリ公園、11月18日 トロカデロ庭園、11月25日 オートゥイユ庭園...といった具合に日記風に展開されていき、映画自体がパリの公園巡りみたいになっています(笑)。ラストに決定的な女性のエゴを見せつけられた気がしますが、第1話と違って、この女性が嫌になると言うより(好きにもならないが)、男女の関係というものの複雑さを感じさせ、意外と深いエピソードだったようにも思います。 〈第3話:母と子1907年〉ピカソ美術館の近くに住む画家(ミカエル・クラフト)は、知人からスウェーデン人女性(ヴェロニカ・ヨハンソン)を紹介されていた。彼は自分を訪ねて来た彼女をピカソ美術館に連れていく。自分は美術館に入らず、8時に会う約束をしてアトリエに帰るその途中、彼は若い女(ベネディクト・ロワイヤン)とすれ違い、彼女を追って美術館に入る。彼女は「母と子1907年」の前に座る。彼はスウェーデン女性と合流し、そ

〈第3話:母と子1907年〉ピカソ美術館の近くに住む画家(ミカエル・クラフト)は、知人からスウェーデン人女性(ヴェロニカ・ヨハンソン)を紹介されていた。彼は自分を訪ねて来た彼女をピカソ美術館に連れていく。自分は美術館に入らず、8時に会う約束をしてアトリエに帰るその途中、彼は若い女(ベネディクト・ロワイヤン)とすれ違い、彼女を追って美術館に入る。彼女は「母と子1907年」の前に座る。彼はスウェーデン女性と合流し、そ の名画の前で例の女性にわざと聞こえるように絵の講釈を始める。彼女が席を立ち、彼は慌てて別れを告げて女を追って美術館を出て、道で声をかける。彼女は自分は新婚で夫は出版業者、今度出る画集の色を原画と比べに来たのだという。彼はめげず、彼女も興味を覚えて彼の絵を見にアトリエに行く。二人は絵画談義を交わし、結局何もないまま女は去る。画家はしばし絵筆を取って作品に手を加え、スウェーデン女性との待ち合わせの場所に行く。だが時間が過ぎても女は現れない。家に帰った画家は絵の中の人物を一人完成させ、呟く。「それでも今日一日まったく無駄ではなかった」と―。

の名画の前で例の女性にわざと聞こえるように絵の講釈を始める。彼女が席を立ち、彼は慌てて別れを告げて女を追って美術館を出て、道で声をかける。彼女は自分は新婚で夫は出版業者、今度出る画集の色を原画と比べに来たのだという。彼はめげず、彼女も興味を覚えて彼の絵を見にアトリエに行く。二人は絵画談義を交わし、結局何もないまま女は去る。画家はしばし絵筆を取って作品に手を加え、スウェーデン女性との待ち合わせの場所に行く。だが時間が過ぎても女は現れない。家に帰った画家は絵の中の人物を一人完成させ、呟く。「それでも今日一日まったく無駄ではなかった」と―。 ベネディクト・ロワイヤンの《美術女》ぶりがいいですが、元々は人気モデルで、映画出演はあまりないみたい。スウェーデン人女性=のヴェロニカ・ヨハンソンも同じくモデル系でしょうか(皆が振り返るような振るには勿体ない美人だと思ったら、最後は女の方が男を振ったのか)。こうした演技経験の浅い人を使うところがエリック・ロメールらしく、先に挙げた濱口竜介監督はそうした部分においてもこれに倣っていて、「

ベネディクト・ロワイヤンの《美術女》ぶりがいいですが、元々は人気モデルで、映画出演はあまりないみたい。スウェーデン人女性=のヴェロニカ・ヨハンソンも同じくモデル系でしょうか(皆が振り返るような振るには勿体ない美人だと思ったら、最後は女の方が男を振ったのか)。こうした演技経験の浅い人を使うところがエリック・ロメールらしく、先に挙げた濱口竜介監督はそうした部分においてもこれに倣っていて、「 各話の頭にアコーディオン弾きと歌い手の2人組が出てくるのは、ルネ・クレール監督の「巴里の屋根の下」へのオマージュでしょう。各話を繋いでいく辺りも演出方法そうですが、エリック・ロメール監督自身、先駆者の影響を受けているのだなあと改めて思いました。

各話の頭にアコーディオン弾きと歌い手の2人組が出てくるのは、ルネ・クレール監督の「巴里の屋根の下」へのオマージュでしょう。各話を繋いでいく辺りも演出方法そうですが、エリック・ロメール監督自身、先駆者の影響を受けているのだなあと改めて思いました。

シネヴィヴァンは独自に映画パンフレットを作っていて、ロベール・ブレッソン監督の「

シネヴィヴァンは独自に映画パンフレットを作っていて、ロベール・ブレッソン監督の「

Muriel Spark(1918-2006/88歳没)

Muriel Spark(1918-2006/88歳没)

因みに、「新・ヒッチコック劇場」で「バーン!もう死んだ」というのを観たのですが、これはミュリエル・スパークのものとは全く別のお話(監督は「愛は静けさの中に」('86年/米)のランダ・ヘインズ)。アマンダは男の子たちと一緒に戦争ごっこがやりたいのだが、銃のおもちゃを持っていないため、仲間に入れてもらえない。そんな折、彼女のおじさんが内戦の続くアフリカから戻ってきた。お土産を探し、おじさんの鞄をあさっていると、アマンダは本物の銃を見つける。彼女はそれに弾をこめ、街へ遊びに出て行った―。これはこれで、ハラハラする話でした。旧「ヒッチコック劇場」(TBS版第1話「バァン!もう死んだ」)で男の子だったものを女の子に変え、ラストで狙われるのも家政婦から意地悪な男の子に変更したそうです。街中でわがままな女の子に狙いを定めては外し「運のいい野郎」だと捨て台詞をはくなど、細かい描写もがよく描けていました。

因みに、「新・ヒッチコック劇場」で「バーン!もう死んだ」というのを観たのですが、これはミュリエル・スパークのものとは全く別のお話(監督は「愛は静けさの中に」('86年/米)のランダ・ヘインズ)。アマンダは男の子たちと一緒に戦争ごっこがやりたいのだが、銃のおもちゃを持っていないため、仲間に入れてもらえない。そんな折、彼女のおじさんが内戦の続くアフリカから戻ってきた。お土産を探し、おじさんの鞄をあさっていると、アマンダは本物の銃を見つける。彼女はそれに弾をこめ、街へ遊びに出て行った―。これはこれで、ハラハラする話でした。旧「ヒッチコック劇場」(TBS版第1話「バァン!もう死んだ」)で男の子だったものを女の子に変え、ラストで狙われるのも家政婦から意地悪な男の子に変更したそうです。街中でわがままな女の子に狙いを定めては外し「運のいい野郎」だと捨て台詞をはくなど、細かい描写もがよく描けていました。 「新・ヒッチコック劇場(第21話)/バーン!もう死んだ」●原題:Alfred Hitchcock Presents -P-3.BANG! YOU'RE DEAD●制作年:1985年●制作国:アメリカ●本国放映:1985/05/05●監督:ランダ・ヘインズ●脚本:ハロルド・スワントン/クリストファー・クロウ●原作:マージェリー・ボスパー●時間:24分●出演:ビル・マミー/ゲイル・ヤング/ライマン・ウォード/ジョナサン・ゴールドスミス/ケイル・ブラウン/アルフレッド・ヒッチコック(ストーリーテラー)●日本放映:1988/03●放映局:テレビ東京●日本放映(リバイバル):2007/07/29●放映局:NHK-BS2(評価★★★☆)

「新・ヒッチコック劇場(第21話)/バーン!もう死んだ」●原題:Alfred Hitchcock Presents -P-3.BANG! YOU'RE DEAD●制作年:1985年●制作国:アメリカ●本国放映:1985/05/05●監督:ランダ・ヘインズ●脚本:ハロルド・スワントン/クリストファー・クロウ●原作:マージェリー・ボスパー●時間:24分●出演:ビル・マミー/ゲイル・ヤング/ライマン・ウォード/ジョナサン・ゴールドスミス/ケイル・ブラウン/アルフレッド・ヒッチコック(ストーリーテラー)●日本放映:1988/03●放映局:テレビ東京●日本放映(リバイバル):2007/07/29●放映局:NHK-BS2(評価★★★☆)

1996年にBBCでTVドラマ化されていて、ミュリエル・スパーク原作、ロナルド・ニーム監督の「ミス・ブロディの青春」('69年/英)で主役のミス・ブロディを演じ「英国アカデミー賞」と「米アカデミー賞」の主演女優賞をW受賞したマギー・スミスが、その縁からか準主役級の家政婦ミセス・ベティグルー役で出ています(原作ではこの人だけハッピーエンドなんだなあ。でも実は主人の遺言を書き換え遺産を独り占めした悪(ワル)だったのかも。ドラマでの描かれ方を知りたい)。

1996年にBBCでTVドラマ化されていて、ミュリエル・スパーク原作、ロナルド・ニーム監督の「ミス・ブロディの青春」('69年/英)で主役のミス・ブロディを演じ「英国アカデミー賞」と「米アカデミー賞」の主演女優賞をW受賞したマギー・スミスが、その縁からか準主役級の家政婦ミセス・ベティグルー役で出ています(原作ではこの人だけハッピーエンドなんだなあ。でも実は主人の遺言を書き換え遺産を独り占めした悪(ワル)だったのかも。ドラマでの描かれ方を知りたい)。

この作品は、ロナルド・ニーム監督(「

この作品は、ロナルド・ニーム監督(「 1930年頃、スコットランドの首都エジンバラ。マーシア・ブレーンという名門女子高があった。先生たちは、みな地味だったが、一人ミス・ジーン・ブロディ(マギー・スミス)だけは違っていた。派手な服装、ウィットに富んだ会話そして自分はいま、青春のただ中にいると公言してはばからなかった。彼女に反感を持った生徒もいたが、逆に、彼女に惹かれ〈ブロディ一家〉と称する生徒たちもいた。サンディ(パメラ・フランクリン)、モニカ、ジェニー、メリーの四人組である。一方ブロディは、美術教師テディ(ロバート・スティーブンス)の恋人なのだが、彼の態度が煮えきらないので、音楽教師ゴードンに心を移した。こんな一件に生徒たちが関心を持たないはずがない。加えて学校側も攻撃に出る。ブロディの立場は少しずつ悪くなっていく。やがてゴードンが離れ、テディも離れていく。だがブロディはテディのことを忘れることが出来ない。テディとて同じこと。ブロディの代りにサンディをモデルにして絵を描いていたが、顔だけはブロディになってしまう。このことはサンディの心を、いたく傷つけた。やがてブロディにとって進退きわまりない事件が持ちあがった。スペイン戦争を賛美した彼女の教えに、生徒の一人メリーが兄を訪ねて戦場に行ったのである。そして空爆に遭い死んでしまった。攻撃の矢は、いっせいにブロディに向けられ、ついに退職するところまで追いつめられた。頼みの生徒サンディも彼女に背を向ける。ここに来て初めて、ブロディは、自らの青春が終りを告げたことを知るのだった―。

1930年頃、スコットランドの首都エジンバラ。マーシア・ブレーンという名門女子高があった。先生たちは、みな地味だったが、一人ミス・ジーン・ブロディ(マギー・スミス)だけは違っていた。派手な服装、ウィットに富んだ会話そして自分はいま、青春のただ中にいると公言してはばからなかった。彼女に反感を持った生徒もいたが、逆に、彼女に惹かれ〈ブロディ一家〉と称する生徒たちもいた。サンディ(パメラ・フランクリン)、モニカ、ジェニー、メリーの四人組である。一方ブロディは、美術教師テディ(ロバート・スティーブンス)の恋人なのだが、彼の態度が煮えきらないので、音楽教師ゴードンに心を移した。こんな一件に生徒たちが関心を持たないはずがない。加えて学校側も攻撃に出る。ブロディの立場は少しずつ悪くなっていく。やがてゴードンが離れ、テディも離れていく。だがブロディはテディのことを忘れることが出来ない。テディとて同じこと。ブロディの代りにサンディをモデルにして絵を描いていたが、顔だけはブロディになってしまう。このことはサンディの心を、いたく傷つけた。やがてブロディにとって進退きわまりない事件が持ちあがった。スペイン戦争を賛美した彼女の教えに、生徒の一人メリーが兄を訪ねて戦場に行ったのである。そして空爆に遭い死んでしまった。攻撃の矢は、いっせいにブロディに向けられ、ついに退職するところまで追いつめられた。頼みの生徒サンディも彼女に背を向ける。ここに来て初めて、ブロディは、自らの青春が終りを告げたことを知るのだった―。 映画では、冒頭からマギー・スミス演じるブロディ先生は学校に新しい息吹をもたらすエースであるかのように颯爽と登場し、女性校長はそれを良く思わない頑固な守旧派のような形で始まって、この点では小説と同じですが、やがてすぐにブロウディ先生はどこかおかしいということが伝わってくるようになっています。それと、映像で見るせいか、性的抑圧が強い印象を受け(実際に複数の男性教師から誘惑される)、彼女の行動の根底にそうしたものがあることを原作以上に窺わせるものとなっていました(サンディって原作ではメガネかけていたっけ。美術教師テディの絵のヌードモデルになるのは原作と同じで、原作では愛人に)。

映画では、冒頭からマギー・スミス演じるブロディ先生は学校に新しい息吹をもたらすエースであるかのように颯爽と登場し、女性校長はそれを良く思わない頑固な守旧派のような形で始まって、この点では小説と同じですが、やがてすぐにブロウディ先生はどこかおかしいということが伝わってくるようになっています。それと、映像で見るせいか、性的抑圧が強い印象を受け(実際に複数の男性教師から誘惑される)、彼女の行動の根底にそうしたものがあることを原作以上に窺わせるものとなっていました(サンディって原作ではメガネかけていたっけ。美術教師テディの絵のヌードモデルになるのは原作と同じで、原作では愛人に)。 美術教師テディが最初ブロディの代りにサンディとは別の女生徒をモデルに絵を描くも、目がマギー・スミスになっていて女生徒とは似ておらず、彼が描く少年少女や、果ては犬までもがマギー・スミスの目になっているのがご愛敬でした(行き詰ってヌード画家に転身した?)。

美術教師テディが最初ブロディの代りにサンディとは別の女生徒をモデルに絵を描くも、目がマギー・スミスになっていて女生徒とは似ておらず、彼が描く少年少女や、果ては犬までもがマギー・スミスの目になっているのがご愛敬でした(行き詰ってヌード画家に転身した?)。

「ミス・ブロディの青春」●原題:THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE●制作年:1969年●制作国:イギリス●監督:ロナルド・ニーム●製作:ロバート・フライアー●脚本:ジェイ・プレッソン・アレン●撮影:テッド・ムーア●音楽:ロッド・マッキューン●時間:102分●出演:マギー・スミス/ロバート・スティーブンス/パメラ・フランクリン/ゴードン・ジャクソン/ジェーン・カー/セリア・ジョンソン/シャーリー・スティードマン/ダイアン・グレイソン●日本公開:1969/11●配給:20世紀フォックス((評価:★★★☆)

「ミス・ブロディの青春」●原題:THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE●制作年:1969年●制作国:イギリス●監督:ロナルド・ニーム●製作:ロバート・フライアー●脚本:ジェイ・プレッソン・アレン●撮影:テッド・ムーア●音楽:ロッド・マッキューン●時間:102分●出演:マギー・スミス/ロバート・スティーブンス/パメラ・フランクリン/ゴードン・ジャクソン/ジェーン・カー/セリア・ジョンソン/シャーリー・スティードマン/ダイアン・グレイソン●日本公開:1969/11●配給:20世紀フォックス((評価:★★★☆)

この作品は「

この作品は「 映画は劇場未公開で、80年代に日

映画は劇場未公開で、80年代に日 本語ビデオが「パワースポーツ企画販売」という主としてグラビア系映像ソフトを手掛ける会社から「サイコティック」というタイトルで発売(年月不明)され、こうした会社からリリースされたのは、テイラーの乳首が透けて見えるカットがあるためでしょうか("色モノ"扱い?)。'20年5月にDVDの海外版が再リリーズ、'22年12月VOD(動画配信サービス)のU-NEXTで日本語字幕付きで配信されました。

本語ビデオが「パワースポーツ企画販売」という主としてグラビア系映像ソフトを手掛ける会社から「サイコティック」というタイトルで発売(年月不明)され、こうした会社からリリースされたのは、テイラーの乳首が透けて見えるカットがあるためでしょうか("色モノ"扱い?)。'20年5月にDVDの海外版が再リリーズ、'22年12月VOD(動画配信サービス)のU-NEXTで日本語字幕付きで配信されました。 ではないでしょうか。一部改変されていて、リズが当初からインターポールにマークされている設定になっていますが(ただしその理由は最後まで明かされない)、これは、映画の脚本にも参加したミュリエル・スパークがインターポールに勤務したことがあるという経歴の持ち主のためでしょうか(アンディ・ウォーホルが出演している)。

ではないでしょうか。一部改変されていて、リズが当初からインターポールにマークされている設定になっていますが(ただしその理由は最後まで明かされない)、これは、映画の脚本にも参加したミュリエル・スパークがインターポールに勤務したことがあるという経歴の持ち主のためでしょうか(アンディ・ウォーホルが出演している)。 エリザベス・テイラーは体当たり的にこの難役に挑んでいますが、役が役だけに、また、ましてやオチが不条理オチだけに、評判はイマイチだったようです(彼女の生涯最悪の映画とも言われているらしい)。

エリザベス・テイラーは体当たり的にこの難役に挑んでいますが、役が役だけに、また、ましてやオチが不条理オチだけに、評判はイマイチだったようです(彼女の生涯最悪の映画とも言われているらしい)。 また、「嘱託殺人」を選んだのは、主人公がカソリックで、自殺が禁じられていることも理由として考えられるように思いました(自分を殺す際に手足を縛ることまで要求したのは、あくまでも殺人だと印象付けるため)。

また、「嘱託殺人」を選んだのは、主人公がカソリックで、自殺が禁じられていることも理由として考えられるように思いました(自分を殺す際に手足を縛ることまで要求したのは、あくまでも殺人だと印象付けるため)。

「サイコティック」●原題:IDENTIKIT(DRIVER'S SEAT/伊:SMRT U RIMU)●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:フランコ・ロッセリーニ●脚本:ラファエル・ラ・カプリア/ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/ミュリエル・スパーク●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:105分●出演:エリザベス・テイラー/イアン・バネン/グイード・マンナリ/モナ・ウォッシュボーン/アンディ・ウォーホル●配信:2022/12●配信元:U-NEXT(評価:★★★★)

「サイコティック」●原題:IDENTIKIT(DRIVER'S SEAT/伊:SMRT U RIMU)●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:フランコ・ロッセリーニ●脚本:ラファエル・ラ・カプリア/ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/ミュリエル・スパーク●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:105分●出演:エリザベス・テイラー/イアン・バネン/グイード・マンナリ/モナ・ウォッシュボーン/アンディ・ウォーホル●配信:2022/12●配信元:U-NEXT(評価:★★★★)

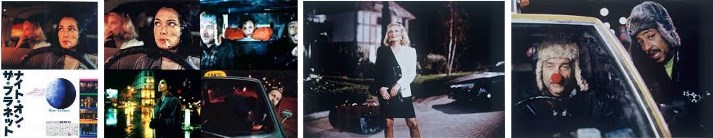

ロサンゼルス 若い女性タクシー運転手コーキー(ウィノナ・ライダー)は、空港で出会ったビバリーヒルズへ行こうとしている中年女性ヴィクトリア(ジーナ・ローランズ)を乗せる。映画のキャスティング・ディレクターであるヴィクトリアは、新作に出演する女優を探し出すのに手を焼いていた。口は汚いがチャーミングなコーキーに可能性を感じたヴィクトリアはある提案をする―。

ロサンゼルス 若い女性タクシー運転手コーキー(ウィノナ・ライダー)は、空港で出会ったビバリーヒルズへ行こうとしている中年女性ヴィクトリア(ジーナ・ローランズ)を乗せる。映画のキャスティング・ディレクターであるヴィクトリアは、新作に出演する女優を探し出すのに手を焼いていた。口は汚いがチャーミングなコーキーに可能性を感じたヴィクトリアはある提案をする―。 ウィノナ・ライダー(当時19歳)がいい。こうした役を演じつつ、2年後のマーティン・スコセッシ監督の「エイジ・オブ・イノセンス/汚れなき情事」('93年/米)で伝統主義的な貴族の娘を演じて「ゴールデングローブ賞助演女優賞」を受賞しているからスゴイ。2001年に窃盗罪で逮捕され有罪となりキャリアが途切れかかったが、何とかつながった(10代の頃に境界性パーソナリティ障害を患っていたということと関係しているのか)。ジーナ・ローランズが佇むラストの余韻もいい。

ウィノナ・ライダー(当時19歳)がいい。こうした役を演じつつ、2年後のマーティン・スコセッシ監督の「エイジ・オブ・イノセンス/汚れなき情事」('93年/米)で伝統主義的な貴族の娘を演じて「ゴールデングローブ賞助演女優賞」を受賞しているからスゴイ。2001年に窃盗罪で逮捕され有罪となりキャリアが途切れかかったが、何とかつながった(10代の頃に境界性パーソナリティ障害を患っていたということと関係しているのか)。ジーナ・ローランズが佇むラストの余韻もいい。 ニューヨーク 寒い街角で、黒人の男ヨーヨー(ジャンカルロ・エスポジート)はブルックリンへ帰るためタクシーを拾おうとするが、なかなか捕まらない。ようやく捕まえたタクシーを運転していたのは、東ドイツからやってきたばかりのヘルムート(アーミン・ミューラー=スタール)。しかし彼は英語がうまく話せず、その上オートマ車の運転もろくにできない。降りようにも降りられないヨーヨーは、自分でタクシー

ニューヨーク 寒い街角で、黒人の男ヨーヨー(ジャンカルロ・エスポジート)はブルックリンへ帰るためタクシーを拾おうとするが、なかなか捕まらない。ようやく捕まえたタクシーを運転していたのは、東ドイツからやってきたばかりのヘルムート(アーミン・ミューラー=スタール)。しかし彼は英語がうまく話せず、その上オートマ車の運転もろくにできない。降りようにも降りられないヨーヨーは、自分でタクシー を運転する―。

を運転する―。 パリ 大使に会いに行くという黒人の乗客2人の態度に腹を立てたコートジボワール移民のタクシー運転手(イザック・ド・バンコレ)は、我慢ならず途中下車させてしまう。そこに若い盲目の女(ベアトリス・ダル)が乗車する。当初、運転手は気が強く態度の大きい女に苛立っていたが。だが、彼は晴眼者の

パリ 大使に会いに行くという黒人の乗客2人の態度に腹を立てたコートジボワール移民のタクシー運転手(イザック・ド・バンコレ)は、我慢ならず途中下車させてしまう。そこに若い盲目の女(ベアトリス・ダル)が乗車する。当初、運転手は気が強く態度の大きい女に苛立っていたが。だが、彼は晴眼者の 自分以上に鋭い感覚を持つ女には物事の本質が的確に見えているように思え、何とも言い難い強い印象を受ける―。

自分以上に鋭い感覚を持つ女には物事の本質が的確に見えているように思え、何とも言い難い強い印象を受ける―。 ローマ 1人で無線相手にうるさく話しかけるタクシー運転手ジーノ(ロベルト・ベニーニ)は神父(パオロ・ボナチェリ)を乗せる。そして、せっかく神父を乗せたのだからと勝手に懺悔し始めるが、その内容は傍から見ればハレンチな艶笑話ばかり。神父は心臓が悪く薬を飲もうとするが、ジーノの乱暴な運転のせいで薬を落としてしまう。仕方なく神父は、我慢してジーノの"懺悔"を聞き続ける―。

ローマ 1人で無線相手にうるさく話しかけるタクシー運転手ジーノ(ロベルト・ベニーニ)は神父(パオロ・ボナチェリ)を乗せる。そして、せっかく神父を乗せたのだからと勝手に懺悔し始めるが、その内容は傍から見ればハレンチな艶笑話ばかり。神父は心臓が悪く薬を飲もうとするが、ジーノの乱暴な運転のせいで薬を落としてしまう。仕方なく神父は、我慢してジーノの"懺悔"を聞き続ける―。 ロベルト・ベニーニが可笑しい。ジム・ジャームッシュ監督の「

ロベルト・ベニーニが可笑しい。ジム・ジャームッシュ監督の「 ヘルシンキ 凍りついた街で無線連絡を受けたタクシー運転手ミカ(マッティ・ペロンパー)。待っていたのは酔っ払って動かない3人の労働者風の男。その中の1人アキは酔い潰れていて車に乗ってからも眠っているが、残る2人はミカに、今日がアキにとってどれほど不幸な1日かを高らかに語り始める。しかし、ミカは今、アキとは比べ物にならないほどに不幸であるがために、彼らの話に動じることは

ヘルシンキ 凍りついた街で無線連絡を受けたタクシー運転手ミカ(マッティ・ペロンパー)。待っていたのは酔っ払って動かない3人の労働者風の男。その中の1人アキは酔い潰れていて車に乗ってからも眠っているが、残る2人はミカに、今日がアキにとってどれほど不幸な1日かを高らかに語り始める。しかし、ミカは今、アキとは比べ物にならないほどに不幸であるがために、彼らの話に動じることは なかった―。

なかった―。

「ナイト・オン・ザ・プラネット」●原題:NIGHT ON EARTH●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督・製作・脚本:ジム・ジャームッシュ●撮影:フレデリック・エルムス●音楽:トム・ウェイツ●時間:129分●出演:(ロサンゼルス)ウィノナ・ライダー/ジーナ・ローランズ/(ニューヨーク)アーミン・ミューラー=スタール/ジャンカルロ・エスポジート/アンジェラ - ロージー・ペレス/(パリ) イザック・ド・バンコレ/ベアトリス・ダル/(ローマ)ロベルト・ベニーニ/パオロ・ボナチェリ/(ヘルシンキ) マッティ・ペロンパー/カリ・ヴァーナネン/サカリ・クオスマネン/トミ・サルミラ●日本公開:1992/04●配給:フランス映画社(評価:★★★★)●最初に観た場所[再見]:シネマート新宿(スクリーン2)(24-03-08)

「ナイト・オン・ザ・プラネット」●原題:NIGHT ON EARTH●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督・製作・脚本:ジム・ジャームッシュ●撮影:フレデリック・エルムス●音楽:トム・ウェイツ●時間:129分●出演:(ロサンゼルス)ウィノナ・ライダー/ジーナ・ローランズ/(ニューヨーク)アーミン・ミューラー=スタール/ジャンカルロ・エスポジート/アンジェラ - ロージー・ペレス/(パリ) イザック・ド・バンコレ/ベアトリス・ダル/(ローマ)ロベルト・ベニーニ/パオロ・ボナチェリ/(ヘルシンキ) マッティ・ペロンパー/カリ・ヴァーナネン/サカリ・クオスマネン/トミ・サルミラ●日本公開:1992/04●配給:フランス映画社(評価:★★★★)●最初に観た場所[再見]:シネマート新宿(スクリーン2)(24-03-08)

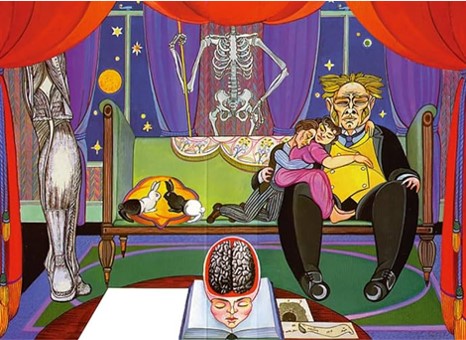

医学生のマックス・マッキャンドルス(ラミー・ユセフ)は、外科医で研究者のゴドウィン・バクスター(通称ゴッド)(ウィレム・デフォー)の助手に選ばれる。ゴッドはベラ・バクスター(エマ・ストーン)という知能が未発達の成人女性の研究をしてお

医学生のマックス・マッキャンドルス(ラミー・ユセフ)は、外科医で研究者のゴドウィン・バクスター(通称ゴッド)(ウィレム・デフォー)の助手に選ばれる。ゴッドはベラ・バクスター(エマ・ストーン)という知能が未発達の成人女性の研究をしてお り、マックスはベラが覚えた言葉や食べた物を記録する仕事を引き受ける。ベラはゴッドの家の中に閉じ込められ、日々多くの語彙や感情を覚え、次第には性の歓びをも覚えていく。マックスは近くで観察する時間を過ごす中で、ベラに好意を抱くようになる。ベラの正体をゴッドに問い詰めたマックスは、次のよ

り、マックスはベラが覚えた言葉や食べた物を記録する仕事を引き受ける。ベラはゴッドの家の中に閉じ込められ、日々多くの語彙や感情を覚え、次第には性の歓びをも覚えていく。マックスは近くで観察する時間を過ごす中で、ベラに好意を抱くようになる。ベラの正体をゴッドに問い詰めたマックスは、次のよ うな事実を知らされる。ある時、ヴィクトリア(エマ・ストーン、二役)という妊婦が橋から飛

うな事実を知らされる。ある時、ヴィクトリア(エマ・ストーン、二役)という妊婦が橋から飛 び降り自殺をし、その遺体を発見したゴッドが、生存していた胎児の脳を妊婦に移殖して生き返らせたのだという。ゴッドの励ましを受け、マックスはベラに結婚を申し込み、ベラもそれを受け入れた。しかし、知性が急速に発達していったベラは自然と外の世界に興味を持ち始め、結婚の契約のために家に上がり込んだ放蕩者の弁護士ダンカン(マーク・ラファロ)に誘われて大陸横断の旅に出る。大人の体を持ちながら新生児の目線で世界を見つめるベラは時代の偏見から解放され、平等や自由を知り、驚くべき成長を遂げていく―。

び降り自殺をし、その遺体を発見したゴッドが、生存していた胎児の脳を妊婦に移殖して生き返らせたのだという。ゴッドの励ましを受け、マックスはベラに結婚を申し込み、ベラもそれを受け入れた。しかし、知性が急速に発達していったベラは自然と外の世界に興味を持ち始め、結婚の契約のために家に上がり込んだ放蕩者の弁護士ダンカン(マーク・ラファロ)に誘われて大陸横断の旅に出る。大人の体を持ちながら新生児の目線で世界を見つめるベラは時代の偏見から解放され、平等や自由を知り、驚くべき成長を遂げていく―。 ヨルゴス・ランティモス監督の2023年作で、「女王陛下のお気に入り」('18年/英・アイルランド・米)の時のエマ・ストーンと再びタッグを組み、スコットランドの作家アラスター・グレイの同名ゴシック小説を映画化したもの。2023年・第80回「ベネチア国際映画祭 金獅子賞」を受賞し、第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞、脚色賞ほか計11部門にノミネートされ、主演女優賞、衣装デザイン賞、美術賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞の4部門で受賞しました。

ヨルゴス・ランティモス監督の2023年作で、「女王陛下のお気に入り」('18年/英・アイルランド・米)の時のエマ・ストーンと再びタッグを組み、スコットランドの作家アラスター・グレイの同名ゴシック小説を映画化したもの。2023年・第80回「ベネチア国際映画祭 金獅子賞」を受賞し、第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞、脚色賞ほか計11部門にノミネートされ、主演女優賞、衣装デザイン賞、美術賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞の4部門で受賞しました。

原作は1992年に発表されたアラスター・グレイ(自作の挿画や表紙絵を自分で手掛けることで知られる)の同名小説('23年/ハヤカワepi文庫)で、メアリー・シェリーの『

原作は1992年に発表されたアラスター・グレイ(自作の挿画や表紙絵を自分で手掛けることで知られる)の同名小説('23年/ハヤカワepi文庫)で、メアリー・シェリーの『

「ラ・ラ・ランド」('16年/米)で2016年・第73回「ベネチア国際映画祭 女優賞」、第74回「ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ミュージカル・コメデ

「ラ・ラ・ランド」('16年/米)で2016年・第73回「ベネチア国際映画祭 女優賞」、第74回「ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ミュージカル・コメデ ィ部門)」、第89回「アカデミー賞アカデミー主演女優賞」受賞のエマ・ストーンが、この作品でも2024年・第81回「ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ミュージカル・コメディ部門)」、第96回「アカデミー主演女優賞」を受賞しました。

ィ部門)」、第89回「アカデミー賞アカデミー主演女優賞」受賞のエマ・ストーンが、この作品でも2024年・第81回「ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ミュージカル・コメディ部門)」、第96回「アカデミー主演女優賞」を受賞しました。 最後に、ベラが母であるヴィクトリアの自殺の原因が暴力的で残虐な夫・アルフィー(クリストファー・アボット)にあったことを突き止め、医者としてゴッドの研究を引き継ぐことを決意したベラが、(手始めに?)アルフィーにヤギの脳を移殖したという、言わば復讐劇的なオチでした。

最後に、ベラが母であるヴィクトリアの自殺の原因が暴力的で残虐な夫・アルフィー(クリストファー・アボット)にあったことを突き止め、医者としてゴッドの研究を引き継ぐことを決意したベラが、(手始めに?)アルフィーにヤギの脳を移殖したという、言わば復讐劇的なオチでした。

イタリア中部トスカーナ地方、朝露にけむる田園風景に男と女が到着する。モスクワから来た詩人アンドレイ・ゴルチャコフ(オレーグ・ヤンコフスキー)と通訳のエウジュニア(ドミツィアナ・ジョルダーノ)。二人は、ロシアの音楽家パヴェル・サスノフスキーの足跡を辿っていた。18世紀にイタリアを放浪し、農奴制が敷かれた故国に戻り自死したサスノフスキーを追う旅。その旅も終りに近づく中、アンドレイは病に冒されていた。古の温泉地バーニョ・ヴィニョーニで

イタリア中部トスカーナ地方、朝露にけむる田園風景に男と女が到着する。モスクワから来た詩人アンドレイ・ゴルチャコフ(オレーグ・ヤンコフスキー)と通訳のエウジュニア(ドミツィアナ・ジョルダーノ)。二人は、ロシアの音楽家パヴェル・サスノフスキーの足跡を辿っていた。18世紀にイタリアを放浪し、農奴制が敷かれた故国に戻り自死したサスノフスキーを追う旅。その旅も終りに近づく中、アンドレイは病に冒されていた。古の温泉地バーニョ・ヴィニョーニで 、二人はドメニコという男と出会う。彼は、世界の終末が訪れたと信じ、家族で7年間も家に閉じこもり、人々に狂信者と噂される男だった。ドメニコのあばら屋に入ったアンドレイは、彼に一途の希望を見る。ドメニコは、広場の温泉を蝋燭の火を消さずに渡り切れたなら世界はまだ救われると言うのだ。アンドレイが宿に帰ると、エウジェニ

、二人はドメニコという男と出会う。彼は、世界の終末が訪れたと信じ、家族で7年間も家に閉じこもり、人々に狂信者と噂される男だった。ドメニコのあばら屋に入ったアンドレイは、彼に一途の希望を見る。ドメニコは、広場の温泉を蝋燭の火を消さずに渡り切れたなら世界はまだ救われると言うのだ。アンドレイが宿に帰ると、エウジェニ アが恋人のいるローマに行くと言い残して旅立った。再びアンドレイの脳裏を故郷のイメージがよぎる。ローマに戻ったアンドレイは、エウジェニアからの電話で、ドメニコが命がけのデモンストレーションをしにローマに来ていることを知る。ローマのカンピドリオ広場のマルクス・アウレリウス皇帝の騎馬像に登って演説するドメニコ。一方、アンドレイはドメニコとの約束を果たしにバーニョ・ヴィニョーニに引き返し、蝋燭に火をつけて広場の温泉を渡り切ることに挑む決意をする。演説を終えたドメニコがガソリンを浴び火をつけて騎馬像から転落した頃、アンドレイは、火を消さないようにと、二度、三度と温泉を渡り切る試みを繰り返すのだった―。

アが恋人のいるローマに行くと言い残して旅立った。再びアンドレイの脳裏を故郷のイメージがよぎる。ローマに戻ったアンドレイは、エウジェニアからの電話で、ドメニコが命がけのデモンストレーションをしにローマに来ていることを知る。ローマのカンピドリオ広場のマルクス・アウレリウス皇帝の騎馬像に登って演説するドメニコ。一方、アンドレイはドメニコとの約束を果たしにバーニョ・ヴィニョーニに引き返し、蝋燭に火をつけて広場の温泉を渡り切ることに挑む決意をする。演説を終えたドメニコがガソリンを浴び火をつけて騎馬像から転落した頃、アンドレイは、火を消さないようにと、二度、三度と温泉を渡り切る試みを繰り返すのだった―。 ボローニャ復元映画祭2022でワールドプレミア上映されたものが日本でもロードショー公開されたので観に行きました。そして、やはりこの監督の作品は独特の映像美が真骨頂であり、4Kで観るに限ると改めて思った作品でした。

ボローニャ復元映画祭2022でワールドプレミア上映されたものが日本でもロードショー公開されたので観に行きました。そして、やはりこの監督の作品は独特の映像美が真骨頂であり、4Kで観るに限ると改めて思った作品でした。 タルコフスキー作品は、'80年に「岩波ホール」で「鏡」(を観て、その今までどの映画でも観たことのない類の映像美に圧倒されました。3年後の'83年3月に「大井ロマン」で再見しましたしたが、その際に併映だった「

タルコフスキー作品は、'80年に「岩波ホール」で「鏡」(を観て、その今までどの映画でも観たことのない類の映像美に圧倒されました。3年後の'83年3月に「大井ロマン」で再見しましたしたが、その際に併映だった「

「ノスタルジア」●原題:NOSTALGHIA●制作年:1983年●制作国:イタリア・ソ連●監督:アンドレイ・タルコフスキー●製作:レンツォ・ロッセリーニ/マノロ・ポロニーニ●脚本: アンドレイ・タルコフスキー/トニーノ・グエッラ●撮影:ジュゼッペ・ランチ●時間:126分●出演:オレーグ・ヤンコフスキー/エルランド・ヨセフソン/ドミツィアナ・ジョルダーノ/パトリツィア・テレーノ/ラウラ・デ・マルキ/デリア・ボッカルド/ミレナ・ヴコティッチ●日本公開:1984/03●配給:ザジフィルムズ●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(24-02-13)(4K修復版)(23-02-08)(評価:★★★★)

「ノスタルジア」●原題:NOSTALGHIA●制作年:1983年●制作国:イタリア・ソ連●監督:アンドレイ・タルコフスキー●製作:レンツォ・ロッセリーニ/マノロ・ポロニーニ●脚本: アンドレイ・タルコフスキー/トニーノ・グエッラ●撮影:ジュゼッペ・ランチ●時間:126分●出演:オレーグ・ヤンコフスキー/エルランド・ヨセフソン/ドミツィアナ・ジョルダーノ/パトリツィア・テレーノ/ラウラ・デ・マルキ/デリア・ボッカルド/ミレナ・ヴコティッチ●日本公開:1984/03●配給:ザジフィルムズ●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(24-02-13)(4K修復版)(23-02-08)(評価:★★★★)

富豪に嫁いだ姉を頼り、蘇州にやってきた少年・

富豪に嫁いだ姉を頼り、蘇州にやってきた少年・ 忠良(チョンリァン)。そこでは当主の愛娘・如意(ルーイー)を始め、皆が阿片に酔いしれていた。退廃した空気の中、最愛の姉に弄ばれ絶望した忠良は屋敷を飛びだす。時は過ぎ、1920年代の魔都・上海。心に傷を負って女性を愛せなくなった忠良(張国栄(レスリー・チャン))は、人妻を誘惑して金品を巻き上げる上海マフィア配下のジゴロとなっていた。そんな彼に、マフィアのボスが故郷の女富豪を誘惑する様に命令を下す。彼女こそ、美しく成長した如意(鞏俐(コン・リー))だった。様々な思惑を交差させながら、二人はいつしか本気で愛し合うようになるが―。

忠良(チョンリァン)。そこでは当主の愛娘・如意(ルーイー)を始め、皆が阿片に酔いしれていた。退廃した空気の中、最愛の姉に弄ばれ絶望した忠良は屋敷を飛びだす。時は過ぎ、1920年代の魔都・上海。心に傷を負って女性を愛せなくなった忠良(張国栄(レスリー・チャン))は、人妻を誘惑して金品を巻き上げる上海マフィア配下のジゴロとなっていた。そんな彼に、マフィアのボスが故郷の女富豪を誘惑する様に命令を下す。彼女こそ、美しく成長した如意(鞏俐(コン・リー))だった。様々な思惑を交差させながら、二人はいつしか本気で愛し合うようになるが―。

1996年公開作で、陳凱歌(チェン・カイコー)監督のもと、「

1996年公開作で、陳凱歌(チェン・カイコー)監督のもと、「 というわけでカタルシス効果は弱いですが、デカダンスな雰囲気を醸す映像はスタイリッシュでもあります。室内シーンが多いせいか、クリストファー・ドイルっぽくはなかったかもしれませんが、この映像美を味わうだけでも価値はあるように思いました。

というわけでカタルシス効果は弱いですが、デカダンスな雰囲気を醸す映像はスタイリッシュでもあります。室内シーンが多いせいか、クリストファー・ドイルっぽくはなかったかもしれませんが、この映像美を味わうだけでも価値はあるように思いました。

当時30歳のコン・リーが奇麗。忠良が行くナイトクラブの垢抜けない少女(アヘン中毒者?)は周迅(ジョウ・シュン)だったのかあ。婁燁(ロウ・イエ)監督の 「

当時30歳のコン・リーが奇麗。忠良が行くナイトクラブの垢抜けない少女(アヘン中毒者?)は周迅(ジョウ・シュン)だったのかあ。婁燁(ロウ・イエ)監督の 「

「花の影」●原題:風月(英:TEMPTRESS MOON)●制作年:1996年●制作国:香港・中国●監督:陳凱歌(チェン・カイコー)●製作:湯君年(タン・チュンニェン)/徐楓(シュー・フォン)●脚本:舒琪(シュウ・チー)●撮影: クリストファー・ドイル(杜可風)●音楽: 趙季平(チャオ・チーピン)●原案: 陳凱歌/王安憶(ワン・アンイー)●時間:128分●出演:張國榮(レスリー・チャン)/鞏俐(コン・リー)/林健華(リン・チェンホア)/何賽飛(ホー・サイ

「花の影」●原題:風月(英:TEMPTRESS MOON)●制作年:1996年●制作国:香港・中国●監督:陳凱歌(チェン・カイコー)●製作:湯君年(タン・チュンニェン)/徐楓(シュー・フォン)●脚本:舒琪(シュウ・チー)●撮影: クリストファー・ドイル(杜可風)●音楽: 趙季平(チャオ・チーピン)●原案: 陳凱歌/王安憶(ワン・アンイー)●時間:128分●出演:張國榮(レスリー・チャン)/鞏俐(コン・リー)/林健華(リン・チェンホア)/何賽飛(ホー・サイ フェイ)/呉大維(デヴィッド・ウー)/謝添(シェ・ティェン)/周野芒(ジョウ・イェマン)/周潔(ジョウ・ジェ)/葛香亭(コー・シャンホン)/周迅(ジョウ・シュン)●日本公開:1996/12●配給:日本ヘラルド映画(評価:★★★☆)●最初に観た場所[4K版]:池袋・新文芸坐(24-02-26)

フェイ)/呉大維(デヴィッド・ウー)/謝添(シェ・ティェン)/周野芒(ジョウ・イェマン)/周潔(ジョウ・ジェ)/葛香亭(コー・シャンホン)/周迅(ジョウ・シュン)●日本公開:1996/12●配給:日本ヘラルド映画(評価:★★★☆)●最初に観た場所[4K版]:池袋・新文芸坐(24-02-26)

劇作家の芝野新作(渡辺篤)は、「上演料500円」の大仕事を受け、静かな環境で集中して台本を書くため、郊外の住宅地で借家を探し歩いていた。そのうち路上で写生をしていた画家(横尾泥海男)と言い争いになり、それを銭湯帰りの隣の「マダム」こと山川滝子(伊達里子)が仲裁する。妻・絹代(田中絹代)や2人の子供とともに新居に越してきた新作だったが、仕事に取りかかろうとするたびに、野良猫の鳴き声や、薬売りなどに邪魔をされ、何日も仕事がはかどらない。ある日、隣家でパーティーが開かれ、ジャズの演奏が始まった。新作はたまらず隣家に乗り込むが、応対したのはかつての「マダム」だった。マダムは自身がジャズ・バンドの歌手であることを明かし、音楽家仲間を紹介した。新作は言われるままに隣家に上がり、酒をすすめられ、とも

劇作家の芝野新作(渡辺篤)は、「上演料500円」の大仕事を受け、静かな環境で集中して台本を書くため、郊外の住宅地で借家を探し歩いていた。そのうち路上で写生をしていた画家(横尾泥海男)と言い争いになり、それを銭湯帰りの隣の「マダム」こと山川滝子(伊達里子)が仲裁する。妻・絹代(田中絹代)や2人の子供とともに新居に越してきた新作だったが、仕事に取りかかろうとするたびに、野良猫の鳴き声や、薬売りなどに邪魔をされ、何日も仕事がはかどらない。ある日、隣家でパーティーが開かれ、ジャズの演奏が始まった。新作はたまらず隣家に乗り込むが、応対したのはかつての「マダム」だった。マダムは自身がジャズ・バンドの歌手であることを明かし、音楽家仲間を紹介した。新作は言われるままに隣家に上がり、酒をすすめられ、とも に歌った。その頃、絹代は窓越しに隣家の様子を見ていた。「ブロードウェイ・メロディー」を口ずさみながら上機嫌で帰宅した新作を絹代は叱りつけ、嫉妬心からミシンの音を立て始め、果てには「洋服を買ってちょうだい」とねだる。新作はそんな絹代に取り合おうとせず、「上演料500円。不言実行」と告げて机に向かう。数日後。芝野家は、百貨店から自宅へ戻る道を歩いていた。住宅の新築工事や、空を飛ぶ飛行機をながめながら談笑し、一家はささやかな幸福を噛みしめる。そのうち「マダム」宅から「私の青空」のメロディが流れ、一家は口ずさみながら家路につく―。

に歌った。その頃、絹代は窓越しに隣家の様子を見ていた。「ブロードウェイ・メロディー」を口ずさみながら上機嫌で帰宅した新作を絹代は叱りつけ、嫉妬心からミシンの音を立て始め、果てには「洋服を買ってちょうだい」とねだる。新作はそんな絹代に取り合おうとせず、「上演料500円。不言実行」と告げて机に向かう。数日後。芝野家は、百貨店から自宅へ戻る道を歩いていた。住宅の新築工事や、空を飛ぶ飛行機をながめながら談笑し、一家はささやかな幸福を噛みしめる。そのうち「マダム」宅から「私の青空」のメロディが流れ、一家は口ずさみながら家路につく―。 1931(昭和6)年公開の五所平之助監督作で、松竹キネマ製作(松竹キネマ蒲田撮影所撮影)の日本初の本格的トーキー映画。全編同時録音で撮影され、カットの変わり目で音が途切れぬよう、3台のカメラを同時に回して撮影されており、1931年度の「キネマ旬報ベストテン」で第1位作品です。

1931(昭和6)年公開の五所平之助監督作で、松竹キネマ製作(松竹キネマ蒲田撮影所撮影)の日本初の本格的トーキー映画。全編同時録音で撮影され、カットの変わり目で音が途切れぬよう、3台のカメラを同時に回して撮影されており、1931年度の「キネマ旬報ベストテン」で第1位作品です。 小津安二郎監督の 「

小津安二郎監督の 「

「マダムと女房」●制作年:1931年●監督:五所平之助●脚本:北村小松●撮影:水谷至宏/星野斉/山田吉男●時間:56分●出演:渡辺篤/田中絹代/市村美津子/伊達里子/横尾泥海男/吉谷久雄/月田一郎/日守新一/小林十九二/関時男/坂本武/井上雪子●公開:1931/08●配給:松竹キネマ●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-27)(評価:★★★☆)

「マダムと女房」●制作年:1931年●監督:五所平之助●脚本:北村小松●撮影:水谷至宏/星野斉/山田吉男●時間:56分●出演:渡辺篤/田中絹代/市村美津子/伊達里子/横尾泥海男/吉谷久雄/月田一郎/日守新一/小林十九二/関時男/坂本武/井上雪子●公開:1931/08●配給:松竹キネマ●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-27)(評価:★★★☆)

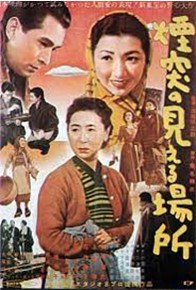

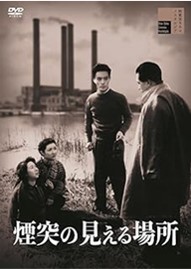

東京北千住のおばけ煙突―それは見る場所によって一本にも二本にも、又三本四本にも見える。界隈に暮す人々を絶えず驚かせ、そして親しまれていた。......足袋問屋に勤める緒方隆吉(上原謙)は、両隣で競いあう祈祷の太鼓とラジオ屋の雑音ぐらいにしか悩みの種をもたぬ平凡な中年男だが、戦災で行方不明の前夫をもつ妻・弘子(田中絹代)には、どこか狐独な影があった。だから彼女が競輪場のアルバイトでそっと貯金していることを知ったりすると、それが夫を喜ばせるためとは判っても、隆吉はどうも裏切られたような気持になる。緒方家二階の下宿人で人のいい税務署員・久保健三(芥川比呂志)は、隣室にこれまた下

東京北千住のおばけ煙突―それは見る場所によって一本にも二本にも、又三本四本にも見える。界隈に暮す人々を絶えず驚かせ、そして親しまれていた。......足袋問屋に勤める緒方隆吉(上原謙)は、両隣で競いあう祈祷の太鼓とラジオ屋の雑音ぐらいにしか悩みの種をもたぬ平凡な中年男だが、戦災で行方不明の前夫をもつ妻・弘子(田中絹代)には、どこか狐独な影があった。だから彼女が競輪場のアルバイトでそっと貯金していることを知ったりすると、それが夫を喜ばせるためとは判っても、隆吉はどうも裏切られたような気持になる。緒方家二階の下宿人で人のいい税務署員・久保健三(芥川比呂志)は、隣室にこれまた下 宿する上野の街頭放送のアナウンサー・東仙子(高峰秀子)が好きなのだが、相手の気持がわからない。彼女は残酷なくらい冷静なのだ。そんな一家の縁側にある日、捨子があった。添えられた手紙によれば弘子の前夫・塚原(田中春男)の仕業である。戦災前後のごたごたから弘子はまだ塚原の籍を抜けていない。二重結婚の咎めを怖れた隆吉は届出ることもできず、徒らにイライラし、弘子を責める。泣きわめく赤ん坊が憎くてたまらない。夜も眼れぬ二階と階下の

宿する上野の街頭放送のアナウンサー・東仙子(高峰秀子)が好きなのだが、相手の気持がわからない。彼女は残酷なくらい冷静なのだ。そんな一家の縁側にある日、捨子があった。添えられた手紙によれば弘子の前夫・塚原(田中春男)の仕業である。戦災前後のごたごたから弘子はまだ塚原の籍を抜けていない。二重結婚の咎めを怖れた隆吉は届出ることもできず、徒らにイライラし、弘子を責める。泣きわめく赤ん坊が憎くてたまらない。夜も眼れぬ二階と階下の イライラが高じ、とうとう弘子が家出したり引戻したりの大騒ぎに。さらには赤ん坊が重病に罹る。慌てて看病をはじめた夫婦は、病勢の一進一退につれて、いつか本気で心配し安堵するようになる。健三の尽力で赤ん坊は塚原の今は別れた後妻・勝子(花井蘭子)の子であることがわかり、当の勝子が引取りに現われた時には、夫婦は赤ん坊を渡したくない気持ちになっていた。彼らはすつかり和解していた。赤ん坊騒ぎに巻き込まれて、冷静一方の仙子の顔にもどこか女らしさが仄めき、健三は楽しかった―。

イライラが高じ、とうとう弘子が家出したり引戻したりの大騒ぎに。さらには赤ん坊が重病に罹る。慌てて看病をはじめた夫婦は、病勢の一進一退につれて、いつか本気で心配し安堵するようになる。健三の尽力で赤ん坊は塚原の今は別れた後妻・勝子(花井蘭子)の子であることがわかり、当の勝子が引取りに現われた時には、夫婦は赤ん坊を渡したくない気持ちになっていた。彼らはすつかり和解していた。赤ん坊騒ぎに巻き込まれて、冷静一方の仙子の顔にもどこか女らしさが仄めき、健三は楽しかった―。 1953年公開の五所平之助監督作で、「文學界」に掲載された椎名麟三の「無邪気な人々」を小国英雄が脚色したもので、'53年「ベルリン国際映画祭」で「国際平和賞」を受賞しています。

1953年公開の五所平之助監督作で、「文學界」に掲載された椎名麟三の「無邪気な人々」を小国英雄が脚色したもので、'53年「ベルリン国際映画祭」で「国際平和賞」を受賞しています。 今住んでいるぼろ家の家賃が三千円と安いため、引っ越しできないという上原謙と田中絹代の主人公夫婦が置かれている状況は、社会派リアリズムと言っていいのでは。少しでもやり繰り

今住んでいるぼろ家の家賃が三千円と安いため、引っ越しできないという上原謙と田中絹代の主人公夫婦が置かれている状況は、社会派リアリズムと言っていいのでは。少しでもやり繰り をと2階の6畳と4畳半を若い人に貸していますが(又貸しはOKか)、その若者2人を演じるのが芥川比呂志と高峰秀子で、考えてみれば、場所は狭いが配役は豪華では(笑)。この男女2人が襖一つ挟んで会話しているところから、2人の仲はそう悪くないということが窺われますが(それでも今だったら考えられないシチュエーション)、下で上原謙と田中絹代が繰り広げる夫婦喧嘩の内容が全部聴こえてくるというのは、益々プライバシーも何もあったものではないなあと。

をと2階の6畳と4畳半を若い人に貸していますが(又貸しはOKか)、その若者2人を演じるのが芥川比呂志と高峰秀子で、考えてみれば、場所は狭いが配役は豪華では(笑)。この男女2人が襖一つ挟んで会話しているところから、2人の仲はそう悪くないということが窺われますが(それでも今だったら考えられないシチュエーション)、下で上原謙と田中絹代が繰り広げる夫婦喧嘩の内容が全部聴こえてくるというのは、益々プライバシーも何もあったものではないなあと。 上原謙と田中絹代の主人公夫婦は共に悲観主義者で、どんどん暗くなっていき、田中絹代演じる妻は最後には荒川で入水自殺しようまでします(「山椒大夫」みたいだけれど荒川で死ねるのか?)。こうしたぺシミズムの進行に待ったを掛けるのが、高峰秀子が演じる あくまでも前向きな(今風に言えば)OLで、このオプティミズムは高峰秀子にぴったり。一方、そうしたおせっかいに付き合わされる人のいい税務署員が芥川比呂志で、このコミカルな演技ぶりが意外性があり、また、全体としても、(ラストはハッピーエンドだがプロセスにおいて)シリアスな中にコミカルな要素がうまく散りばめられる効果にもなっていました。芥川比呂志はこの作品の演技で、1953年・第8回「ブルーリボン賞 男優助演賞」受賞。音楽の芥川也寸志が同賞の「音楽賞」を受賞しているため、兄弟受賞になります(最後、入水自殺を図る妻を助けるのも彼。気付けに川の水を飲ませていたけれど、隅田川ではなく荒川だから、何とか飲めるのか)。

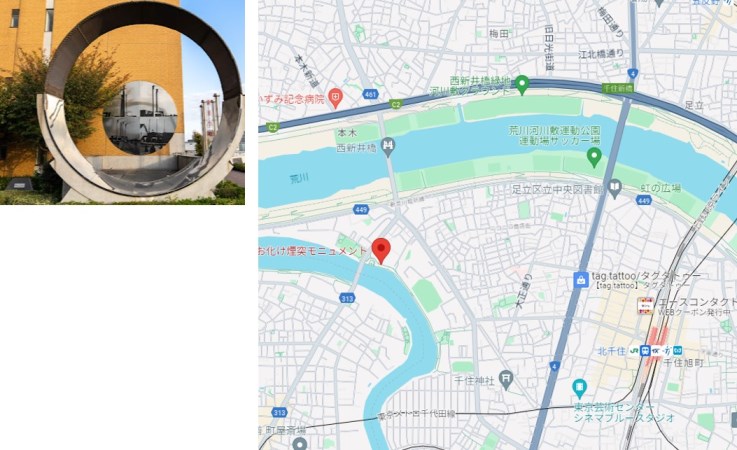

上原謙と田中絹代の主人公夫婦は共に悲観主義者で、どんどん暗くなっていき、田中絹代演じる妻は最後には荒川で入水自殺しようまでします(「山椒大夫」みたいだけれど荒川で死ねるのか?)。こうしたぺシミズムの進行に待ったを掛けるのが、高峰秀子が演じる あくまでも前向きな(今風に言えば)OLで、このオプティミズムは高峰秀子にぴったり。一方、そうしたおせっかいに付き合わされる人のいい税務署員が芥川比呂志で、このコミカルな演技ぶりが意外性があり、また、全体としても、(ラストはハッピーエンドだがプロセスにおいて)シリアスな中にコミカルな要素がうまく散りばめられる効果にもなっていました。芥川比呂志はこの作品の演技で、1953年・第8回「ブルーリボン賞 男優助演賞」受賞。音楽の芥川也寸志が同賞の「音楽賞」を受賞しているため、兄弟受賞になります(最後、入水自殺を図る妻を助けるのも彼。気付けに川の水を飲ませていたけれど、隅田川ではなく荒川だから、何とか飲めるのか)。 因みに「お化け煙突」があった千住火力発電所は、かつて東京都足立区にあった東京電力の火力発電所で、1926(大正15)年から1963(昭和38)年までの間、隅田川沿いに在りましたが、施設の老朽化と豊洲に新しい火力発電所が建設されたことが理由で、翌年には取り壊されました。煙突の一部が2005(平成17)年3月末まで存在した足立区立元宿小学校で、滑り台として使用されていましたが、現在は帝京科学大学千住キャンパスの敷地内でモニュメントとして保存されています。映画の人々が住んでいる場所は、隅田川の北岸にあった煙突のさらに荒川を挟んで北側で、現在の足立区・梅田近辺と思われます。「お化け煙突」はもちろん、当時の庶民の生活風俗記録としても貴重な側面を持った映画かと思います。

因みに「お化け煙突」があった千住火力発電所は、かつて東京都足立区にあった東京電力の火力発電所で、1926(大正15)年から1963(昭和38)年までの間、隅田川沿いに在りましたが、施設の老朽化と豊洲に新しい火力発電所が建設されたことが理由で、翌年には取り壊されました。煙突の一部が2005(平成17)年3月末まで存在した足立区立元宿小学校で、滑り台として使用されていましたが、現在は帝京科学大学千住キャンパスの敷地内でモニュメントとして保存されています。映画の人々が住んでいる場所は、隅田川の北岸にあった煙突のさらに荒川を挟んで北側で、現在の足立区・梅田近辺と思われます。「お化け煙突」はもちろん、当時の庶民の生活風俗記録としても貴重な側面を持った映画かと思います。

「煙突の見える場所」●制作年:1953年●監督:五所平之助●製作:内山義重●脚本:小国英雄●撮影:三浦光雄●音楽:芥川也寸志●原作:椎名麟三●時間:108分●出演:上原謙/田中絹代/芥川比呂志/高峰秀子/関千恵子/田中春男/花井蘭子/浦辺粂子/坂本武/星ひかる/大原栄子/三好栄子/中村是好/小倉繁●公開:●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)「

「煙突の見える場所」●制作年:1953年●監督:五所平之助●製作:内山義重●脚本:小国英雄●撮影:三浦光雄●音楽:芥川也寸志●原作:椎名麟三●時間:108分●出演:上原謙/田中絹代/芥川比呂志/高峰秀子/関千恵子/田中春男/花井蘭子/浦辺粂子/坂本武/星ひかる/大原栄子/三好栄子/中村是好/小倉繁●公開:●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)「

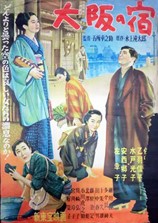

東京の保険会社に勤める独身の三田(佐野周二)は、組合側に加担して重役を殴り、大阪に左遷された。彼が首にならなかったのは、親友の田原(細川俊夫)が多額な保険金を契約しているからであった。三田が下宿した安旅館「酔月荘」にはおりか(水戸光子)、おつぎ(川崎弘子)、お米(左幸子)という三人の女中がいた。甲斐性のない亭主を持つおりかは、同宿人

東京の保険会社に勤める独身の三田(佐野周二)は、組合側に加担して重役を殴り、大阪に左遷された。彼が首にならなかったのは、親友の田原(細川俊夫)が多額な保険金を契約しているからであった。三田が下宿した安旅館「酔月荘」にはおりか(水戸光子)、おつぎ(川崎弘子)、お米(左幸子)という三人の女中がいた。甲斐性のない亭主を持つおりかは、同宿人 の金を盗み酔月荘を追放されるが、三田は就職等いろいろ面倒をみてやった。おつぎは忙しく働かされて一人息子に会う暇もない。十四の時から男を知っているというお米は、三田を口説きにかかるが、とっつき難さに愛想をつかす。毎夜遅くまで内職の飜訳をしている三田の許へ南地の芸者うわばみ(乙羽信子)が訪ねてきて、大酒を飲む。田原に誘われて飲みに行って以来の知り合いで、彼女は三田を愛していた。しかし二人の関係は友

の金を盗み酔月荘を追放されるが、三田は就職等いろいろ面倒をみてやった。おつぎは忙しく働かされて一人息子に会う暇もない。十四の時から男を知っているというお米は、三田を口説きにかかるが、とっつき難さに愛想をつかす。毎夜遅くまで内職の飜訳をしている三田の許へ南地の芸者うわばみ(乙羽信子)が訪ねてきて、大酒を飲む。田原に誘われて飲みに行って以来の知り合いで、彼女は三田を愛していた。しかし二人の関係は友 人以上には発展しない。三田には秘めた片想いの恋人がいたのだ。通勤の途中、御堂筋のポストの所で必ず会う女事務員である。彼女・井元貴美子(恵ミチ子)は田原の先輩で大洋々行を経営する井元(北沢彪)の娘である事をつきとめるが、井元は三田の会社の支店長に浮貸を取立てられて自殺し、大洋々行も閉鎖したので、貴美子も行方知れずとなった。憤慨したうわばみは或る酒席でこれを暴露し、三田は再び支店長と喧嘩して東京の本社へ追放されることとなる。酔月荘も時流に抗しきれず、おかみは温泉マークの連れ込み宿に改造する決心をし、おつぎは迫出され、お米は女中とも商売女ともつかず働く。止宿人も宿変えを迫られる。三田は商業都市・大阪の生んだ不幸な庶民、おつぎ、おりか、うわばみ等に見送られながら、感慨をこめて大阪を後にする―。

人以上には発展しない。三田には秘めた片想いの恋人がいたのだ。通勤の途中、御堂筋のポストの所で必ず会う女事務員である。彼女・井元貴美子(恵ミチ子)は田原の先輩で大洋々行を経営する井元(北沢彪)の娘である事をつきとめるが、井元は三田の会社の支店長に浮貸を取立てられて自殺し、大洋々行も閉鎖したので、貴美子も行方知れずとなった。憤慨したうわばみは或る酒席でこれを暴露し、三田は再び支店長と喧嘩して東京の本社へ追放されることとなる。酔月荘も時流に抗しきれず、おかみは温泉マークの連れ込み宿に改造する決心をし、おつぎは迫出され、お米は女中とも商売女ともつかず働く。止宿人も宿変えを迫られる。三田は商業都市・大阪の生んだ不幸な庶民、おつぎ、おりか、うわばみ等に見送られながら、感慨をこめて大阪を後にする―。 五所平之助監督の1954年公開作で、原作は水上滝太郎。同じ三田派の久保田万太郎が監修し、八住利雄と監督の五所平之助の共同脚本作です。

五所平之助監督の1954年公開作で、原作は水上滝太郎。同じ三田派の久保田万太郎が監修し、八住利雄と監督の五所平之助の共同脚本作です。

佐野周二が演じる三田は、女性たちの生き方を描く際の狂言回し的な位置づけですが、悪くないです。「今の世の中、カネ、カネ、カネだ。一体「人」はどこへ行ってしまったんだろう」と嘆き、本当に彼女たちが困っている時は助けますが、どちらかというとそう積極的に行動を起こす方ではなく、最後には乙羽信子演じるうわばみに対しても「君とは住む世界が違う」と言ってしまいます。言われた方は傷つくだろうなあ(この辺りに反発を抱き、この映画を評価しない人もいるようだ)。

佐野周二が演じる三田は、女性たちの生き方を描く際の狂言回し的な位置づけですが、悪くないです。「今の世の中、カネ、カネ、カネだ。一体「人」はどこへ行ってしまったんだろう」と嘆き、本当に彼女たちが困っている時は助けますが、どちらかというとそう積極的に行動を起こす方ではなく、最後には乙羽信子演じるうわばみに対しても「君とは住む世界が違う」と言ってしまいます。言われた方は傷つくだろうなあ(この辺りに反発を抱き、この映画を評価しない人もいるようだ)。 それでも、三田が東京に戻ることになった前夜の送別会には女たちが集い(まさに彼が皆から愛されていた証拠!)、盟友であり、正論を主張して重役を首になった田原も相席して、「月が~出た出た~月が~出た~三池炭鉱の~上に出た~」と皆で歌うシーンには涙腺が緩みます。

それでも、三田が東京に戻ることになった前夜の送別会には女たちが集い(まさに彼が皆から愛されていた証拠!)、盟友であり、正論を主張して重役を首になった田原も相席して、「月が~出た出た~月が~出た~三池炭鉱の~上に出た~」と皆で歌うシーンには涙腺が緩みます。 その席に一つだけ座る者の居ない座布団があって、来なかったのは当時19歳の安西郷子演じる薄幸の少女です。でも、彼女も缶工場で活き活きと働いている姿があって良かった! ただ1つ欠けていたピースを最後に嵌めたという感じしょうか。その工場の傍を三田が乗っていると思われる列車が駆け抜けていくラストが旨いです。

その席に一つだけ座る者の居ない座布団があって、来なかったのは当時19歳の安西郷子演じる薄幸の少女です。でも、彼女も缶工場で活き活きと働いている姿があって良かった! ただ1つ欠けていたピースを最後に嵌めたという感じしょうか。その工場の傍を三田が乗っていると思われる列車が駆け抜けていくラストが旨いです。

「大阪の宿」●制作年:1954年●監督:五所平之助●監修:久保田万太郎●脚本:八住利雄/五所平之助●撮影:小原譲治●音楽:団伊玖磨●原作:水上滝太郎●時間:122分●出演:佐野周二/細川俊夫/乙羽信子/恵ミチ子/水戸光子/川崎弘子/左幸子/三好栄子/藤原釜足/安西郷子/多々良純/北沢彪/十朱久雄/中村彰/水上貴夫/若宮清子/城実穂●公開:1954/04●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★★)<.font>

「大阪の宿」●制作年:1954年●監督:五所平之助●監修:久保田万太郎●脚本:八住利雄/五所平之助●撮影:小原譲治●音楽:団伊玖磨●原作:水上滝太郎●時間:122分●出演:佐野周二/細川俊夫/乙羽信子/恵ミチ子/水戸光子/川崎弘子/左幸子/三好栄子/藤原釜足/安西郷子/多々良純/北沢彪/十朱久雄/中村彰/水上貴夫/若宮清子/城実穂●公開:1954/04●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★★)<.font>

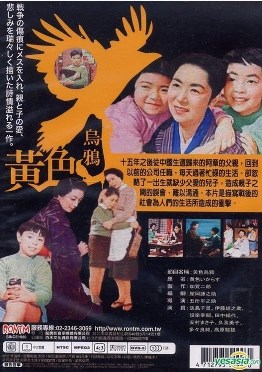

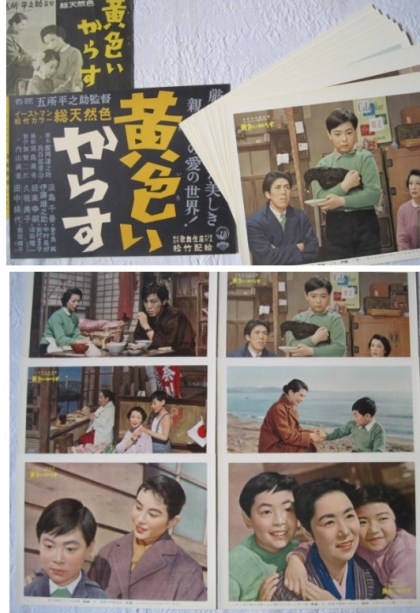

吉田一郎(伊藤雄之助)が15年ぶり中国から戻った時、妻マチ子(淡島千景)は鎌倉彫の手内職で息子・清(設楽幸嗣)と細々暮していた。博古堂の女経営者・松本雪子(田中絹代)は隣家のよしみ以上に何かと好意を示していたが、雪子の養女・春子(安村まさ子)と清は大の仲良し。一郎は以前の勤務先・南陽

吉田一郎(伊藤雄之助)が15年ぶり中国から戻った時、妻マチ子(淡島千景)は鎌倉彫の手内職で息子・清(設楽幸嗣)と細々暮していた。博古堂の女経営者・松本雪子(田中絹代)は隣家のよしみ以上に何かと好意を示していたが、雪子の養女・春子(安村まさ子)と清は大の仲良し。一郎は以前の勤務先・南陽 商事に戻り、かつて後輩だった課長・秋月(多々良純)の下で、戦前とまるで変った仕事内容を覚えようと必死。清は甘えたくも取りつくしまがない。一年が過ぎ、吉田家には赤ん坊が生れ、光子と名付けられたが、清は一郎の愛情が移ったのに不満。小動物小昆虫の飼育で僅かにうさを晴らすが、一郎にそれまで叱られる。ある日、清らは上級生と喧嘩の現場を担任の靖子先生(久我美子)に見つかる。その晩、会社の不満を酒でまざらして一郎が戻った処に、喧嘩仲間の子のお婆さん(飯田蝶子)が孫がケガしたと文句をつけてきた。身に覚えのない清だが、一郎に防空壕へ閉め込まれてしまう。翌日は清と雪子、春子3人のピクニックの日。猟銃で負傷したカラスの子を幼い2人は自分らの〈動物園〉に入れようと約束した。留守中、吉田家を訪れた靖子は、清の絵に子供の煩悶と不幸が現われていると語り、マチ子は胸をつかれる。その夜は機嫌のいい一郎、清も凧上げ大会に出す大凧をねだるが、カラスのことは話せなかった。次の日、靖子先生が近く辞めると聞いた清は落胆。加えて留守番中、上級生の悪童らにからかわれて喧嘩となり、赤ん坊の光子まで傷を負う。マチ子の驚き、一郎の怒り、揚句の果て可愛いカラスまで放り出され凧の約束も無駄、清は「お父さんのうそつき、死んじまえ」と書いた紙を残し、大晦日の晩、靖子先生に貰ったオルゴールを抱いて家出し、林の中や海辺を彷徨う―。

商事に戻り、かつて後輩だった課長・秋月(多々良純)の下で、戦前とまるで変った仕事内容を覚えようと必死。清は甘えたくも取りつくしまがない。一年が過ぎ、吉田家には赤ん坊が生れ、光子と名付けられたが、清は一郎の愛情が移ったのに不満。小動物小昆虫の飼育で僅かにうさを晴らすが、一郎にそれまで叱られる。ある日、清らは上級生と喧嘩の現場を担任の靖子先生(久我美子)に見つかる。その晩、会社の不満を酒でまざらして一郎が戻った処に、喧嘩仲間の子のお婆さん(飯田蝶子)が孫がケガしたと文句をつけてきた。身に覚えのない清だが、一郎に防空壕へ閉め込まれてしまう。翌日は清と雪子、春子3人のピクニックの日。猟銃で負傷したカラスの子を幼い2人は自分らの〈動物園〉に入れようと約束した。留守中、吉田家を訪れた靖子は、清の絵に子供の煩悶と不幸が現われていると語り、マチ子は胸をつかれる。その夜は機嫌のいい一郎、清も凧上げ大会に出す大凧をねだるが、カラスのことは話せなかった。次の日、靖子先生が近く辞めると聞いた清は落胆。加えて留守番中、上級生の悪童らにからかわれて喧嘩となり、赤ん坊の光子まで傷を負う。マチ子の驚き、一郎の怒り、揚句の果て可愛いカラスまで放り出され凧の約束も無駄、清は「お父さんのうそつき、死んじまえ」と書いた紙を残し、大晦日の晩、靖子先生に貰ったオルゴールを抱いて家出し、林の中や海辺を彷徨う―。 1957年公開の五所平之助監督作で、1958年・第15回「ゴールデングローブ賞」の「外国語映画賞」受賞作。木下惠介の「二十四の瞳」('54年/松竹)や市川崑監督の「鍵」('59年/大映)が同賞を獲った時もそうですが、この頃のゴールデングローブ賞の「最優秀」外国語映画賞は(賞のワールドワイドな権威づけを図ってのことと思うが)一時に4作品から5作品に与えられることがあり、この「黄色いからす」も受賞作3作のうちの1作。それでも凄いことには違いありません、ただし、日本映画でこのレベルのものはまだまだ多くあるように思われ、それだけ、家族をテーマにその心情の機微を描いてみせるのは、昔から日本映画の得意分野(?)だったのかなとも思ったりします。

1957年公開の五所平之助監督作で、1958年・第15回「ゴールデングローブ賞」の「外国語映画賞」受賞作。木下惠介の「二十四の瞳」('54年/松竹)や市川崑監督の「鍵」('59年/大映)が同賞を獲った時もそうですが、この頃のゴールデングローブ賞の「最優秀」外国語映画賞は(賞のワールドワイドな権威づけを図ってのことと思うが)一時に4作品から5作品に与えられることがあり、この「黄色いからす」も受賞作3作のうちの1作。それでも凄いことには違いありません、ただし、日本映画でこのレベルのものはまだまだ多くあるように思われ、それだけ、家族をテーマにその心情の機微を描いてみせるのは、昔から日本映画の得意分野(?)だったのかなとも思ったりします。 この作品も、最後は何とかハッピーエンド。親たちの方が自分たちの非を悟るという、「子どもの権利」という意味でも、わりかし今日的課題を孕んだ映画でした(昔は「教育ママ」と言われて揶揄のレベルだったものが、今日では「教育虐待」として虐待の一類型とされる時代だからなあ)。

この作品も、最後は何とかハッピーエンド。親たちの方が自分たちの非を悟るという、「子どもの権利」という意味でも、わりかし今日的課題を孕んだ映画でした(昔は「教育ママ」と言われて揶揄のレベルだったものが、今日では「教育虐待」として虐待の一類型とされる時代だからなあ)。 「黄色いからす」●制作年:1957年●監督:五所平之助●製作:加賀二郎/内山義重●脚本:館岡謙之助/長谷部慶次●撮影:宮島義勇●音楽:芥川也寸志●時間:103分●出演:淡島千景/伊藤雄之助/設楽幸嗣/田中絹代/安村まさ子/久我美子/多々良純/高原駿雄/飯田蝶子/中村是好/沼田曜一●公開:1957/02●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)

「黄色いからす」●制作年:1957年●監督:五所平之助●製作:加賀二郎/内山義重●脚本:館岡謙之助/長谷部慶次●撮影:宮島義勇●音楽:芥川也寸志●時間:103分●出演:淡島千景/伊藤雄之助/設楽幸嗣/田中絹代/安村まさ子/久我美子/多々良純/高原駿雄/飯田蝶子/中村是好/沼田曜一●公開:1957/02●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)

米国留学を終えた吉見藍子(岡田茉莉子)は、帰国してから国際社会福祉協会に勤め社会事業に打ちこんでいた。その関係から彼女は、旋盤工の兼藤良晴(宗方勝巳)を補導しながらその更生を願っていたが、良晴は彼女に一途な思いを寄せていた。しかし藍子には、米国で結ばれた電力会社の有能な技師・立花研一(三橋達也)という恋人があった。藍子の母・克代(乙羽信子)は家政婦紹介所を営み、妹の紅子(桑野みゆき)は高校に通っていた。勝気な克代は子供達に父親は戦死したといっているが、夫の周三(山村聡)は杉電気の社長として実業界の大立物であった。藍子と紅子はふとしたことから父のことを知った。二十年前、克代の父に望まれ彼女と結婚して吉見農場の養子となった周三は、老人の死後、老母や兄夫婦の冷たい仕打ちに家を飛び出してしまった。杉を愛する克代は彼を追って復縁を迫ったが断わられ、克代は無理心中を図った。だが、二人とも生命をとりとめたのであった。藍子は自分の体の中に母と同じ血が流れていることを知った。その頃、立花には縁談が進められていた、化粧品会社を経営する未亡人・香月藤尾(高峰三枝子)の一人娘・苑子(牧紀子)との話である。ある日良晴は、藍子が自分に寄せる好意を、男女の愛情と勘違いして藍子に迫るが、藍子に突放されてしまう。それからの良晴の生活は荒れ、遂には夜の女を殺害するという事態に陥る。一方、立花は苑子との結婚のために藍子との関係を清算しようとしていた。立花のアパートを訪れた藍子は、眠っている立花の枕元からの手紙でそのことを知り、立花を殺そうとするが、どうしても殺すことができなかった。傷心の藍子は、父のところに飛び込む。翌朝、杉の知らせで克代も駆けつけて来た―。

米国留学を終えた吉見藍子(岡田茉莉子)は、帰国してから国際社会福祉協会に勤め社会事業に打ちこんでいた。その関係から彼女は、旋盤工の兼藤良晴(宗方勝巳)を補導しながらその更生を願っていたが、良晴は彼女に一途な思いを寄せていた。しかし藍子には、米国で結ばれた電力会社の有能な技師・立花研一(三橋達也)という恋人があった。藍子の母・克代(乙羽信子)は家政婦紹介所を営み、妹の紅子(桑野みゆき)は高校に通っていた。勝気な克代は子供達に父親は戦死したといっているが、夫の周三(山村聡)は杉電気の社長として実業界の大立物であった。藍子と紅子はふとしたことから父のことを知った。二十年前、克代の父に望まれ彼女と結婚して吉見農場の養子となった周三は、老人の死後、老母や兄夫婦の冷たい仕打ちに家を飛び出してしまった。杉を愛する克代は彼を追って復縁を迫ったが断わられ、克代は無理心中を図った。だが、二人とも生命をとりとめたのであった。藍子は自分の体の中に母と同じ血が流れていることを知った。その頃、立花には縁談が進められていた、化粧品会社を経営する未亡人・香月藤尾(高峰三枝子)の一人娘・苑子(牧紀子)との話である。ある日良晴は、藍子が自分に寄せる好意を、男女の愛情と勘違いして藍子に迫るが、藍子に突放されてしまう。それからの良晴の生活は荒れ、遂には夜の女を殺害するという事態に陥る。一方、立花は苑子との結婚のために藍子との関係を清算しようとしていた。立花のアパートを訪れた藍子は、眠っている立花の枕元からの手紙でそのことを知り、立花を殺そうとするが、どうしても殺すことができなかった。傷心の藍子は、父のところに飛び込む。翌朝、杉の知らせで克代も駆けつけて来た―。 五所平之助監督の1961年11月公開作で、原作は円地文子の『愛情の系譜』('61年5月刊/新潮社)。原作を比較的忠実に映像化していますが、結果として「てんこ盛り」的になったという感じです。原作のイメージを視覚的に確認するのにはいいですが、ややストーリー全体のテンポが鈍くなってしまいました(例えば、原作では、藍子が父親の存命や母親との過去の経緯を知るのは前半部分のかなり早い段階だが、映画では後半に入ってから)。

五所平之助監督の1961年11月公開作で、原作は円地文子の『愛情の系譜』('61年5月刊/新潮社)。原作を比較的忠実に映像化していますが、結果として「てんこ盛り」的になったという感じです。原作のイメージを視覚的に確認するのにはいいですが、ややストーリー全体のテンポが鈍くなってしまいました(例えば、原作では、藍子が父親の存命や母親との過去の経緯を知るのは前半部分のかなり早い段階だが、映画では後半に入ってから)。 映画は、主人公・藍子が外人のガイドをして鷺山を見学している場面から始まり、そこへ、鷺を撮影している一人の中年の男性が話しかけます。藍子はガイド以外に罪を犯した青少年を更生させたりする仕事もしていて、その仕事に生き甲斐を感じていますが、結婚直前まで進んでいる恋人の立花はあまり評価していない様子。妹の紅子は最近派手な行動が目立ってきて母・克代は心配していますが、実は紅子が会っていたのは死んだと聞いていた父で、今は杉周三という名で事業を成功させおり、それが、藍子が鷺山で出会った紳士でした。杉は北海道で克代と結婚していたものの確執があり、克代からは離れようとした際に克代が杉をナイフで刺して怪我を負わせてしまい、克代は今も杉を恨み関わることを嫌っています。一方、立花は取引先の実業家の娘との縁談が持ち上がり、はっきり藍子に話せずにいて、藍子の方は、面倒を見ていた不良少年が殺人を犯してしまい、原因は藍子にそっけなくされて自暴自棄になったためらしい―と、やっぱり今一度振り返っても"盛り沢山"過ぎます(笑)。

映画は、主人公・藍子が外人のガイドをして鷺山を見学している場面から始まり、そこへ、鷺を撮影している一人の中年の男性が話しかけます。藍子はガイド以外に罪を犯した青少年を更生させたりする仕事もしていて、その仕事に生き甲斐を感じていますが、結婚直前まで進んでいる恋人の立花はあまり評価していない様子。妹の紅子は最近派手な行動が目立ってきて母・克代は心配していますが、実は紅子が会っていたのは死んだと聞いていた父で、今は杉周三という名で事業を成功させおり、それが、藍子が鷺山で出会った紳士でした。杉は北海道で克代と結婚していたものの確執があり、克代からは離れようとした際に克代が杉をナイフで刺して怪我を負わせてしまい、克代は今も杉を恨み関わることを嫌っています。一方、立花は取引先の実業家の娘との縁談が持ち上がり、はっきり藍子に話せずにいて、藍子の方は、面倒を見ていた不良少年が殺人を犯してしまい、原因は藍子にそっけなくされて自暴自棄になったためらしい―と、やっぱり今一度振り返っても"盛り沢山"過ぎます(笑)。 同じく乙羽信子が母親、岡田茉莉子が娘を演じた映画に、木下惠介監督の「香華」('64年/松竹)があり、原作は有吉佐和子ですが、こちらの方が良かったです(原作を読んでいないせいか)。母娘の確執を描いたものでは、最近でも湊かなえ原作、廣木隆一 監督の「

同じく乙羽信子が母親、岡田茉莉子が娘を演じた映画に、木下惠介監督の「香華」('64年/松竹)があり、原作は有吉佐和子ですが、こちらの方が良かったです(原作を読んでいないせいか)。母娘の確執を描いたものでは、最近でも湊かなえ原作、廣木隆一 監督の「 乙羽信子演じる母・郁代が実に身勝手そのものの性格で、その淫蕩な生活がたたって岡田茉莉子演じる娘・朋子は芸者に売られることになりますが、それから暫くして借金苦のため、郁代自身も芸者となり、芸者として成功する娘に対して母の方はすっかり落ちぶれ、それでもあれやこれやで娘に迷惑をかけるという展開の話です(同じ置屋に母と娘がいるというのが凄まじい)。

乙羽信子演じる母・郁代が実に身勝手そのものの性格で、その淫蕩な生活がたたって岡田茉莉子演じる娘・朋子は芸者に売られることになりますが、それから暫くして借金苦のため、郁代自身も芸者となり、芸者として成功する娘に対して母の方はすっかり落ちぶれ、それでもあれやこれやで娘に迷惑をかけるという展開の話です(同じ置屋に母と娘がいるというのが凄まじい)。 「愛情の系譜」●制作年:1961年●監督:五所平之助●製作:月森仙之助/五所平之助●脚本:八住利雄●撮影:木塚誠一●音楽:芥川也寸志●原作:円地文子●時間:108分●出演:岡田茉莉子/三橋達也/桑野みゆき/山村聡/園井啓介/牧紀子/乙羽信子/高峰三枝子/宗方勝巳/市川翠扇/千石規子/殿山泰司/陶隆/十朱久雄●公開:1961/11●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★)<.font>

「愛情の系譜」●制作年:1961年●監督:五所平之助●製作:月森仙之助/五所平之助●脚本:八住利雄●撮影:木塚誠一●音楽:芥川也寸志●原作:円地文子●時間:108分●出演:岡田茉莉子/三橋達也/桑野みゆき/山村聡/園井啓介/牧紀子/乙羽信子/高峰三枝子/宗方勝巳/市川翠扇/千石規子/殿山泰司/陶隆/十朱久雄●公開:1961/11●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★)<.font>

「香華(こうげ)」●制作年:1964年●監督・脚本:木下惠介●製作:白井昌夫/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:有吉佐和子●時間:201分●出演:岡田茉莉子/乙羽信子/田中絹代/北村和夫/岡田英次/宇佐美淳也/加藤剛/三木のり平/村上冬樹/桂小金治/柳永二郎/市川翠扇/杉村春子/菅原文太/内藤武敏/奈良岡朋子/岩崎加根子●公開:1964/05●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-27)(評価:★★★★☆)

「香華(こうげ)」●制作年:1964年●監督・脚本:木下惠介●製作:白井昌夫/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:有吉佐和子●時間:201分●出演:岡田茉莉子/乙羽信子/田中絹代/北村和夫/岡田英次/宇佐美淳也/加藤剛/三木のり平/村上冬樹/桂小金治/柳永二郎/市川翠扇/杉村春子/菅原文太/内藤武敏/奈良岡朋子/岩崎加根子●公開:1964/05●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-27)(評価:★★★★☆) 文(加藤剛)を知ったのは、この頃のことだった。一本気で真面目な朋子と江崎の恋は、許されぬ環境の中で激しく燃えた。江崎の「芸者をやめて欲しい」という言葉に、朋子は自分を賭けてやがて神波伯爵の世話で"花津川"という芸者の置屋を始め独立した。

文(加藤剛)を知ったのは、この頃のことだった。一本気で真面目な朋子と江崎の恋は、許されぬ環境の中で激しく燃えた。江崎の「芸者をやめて欲しい」という言葉に、朋子は自分を賭けてやがて神波伯爵の世話で"花津川"という芸者の置屋を始め独立した。

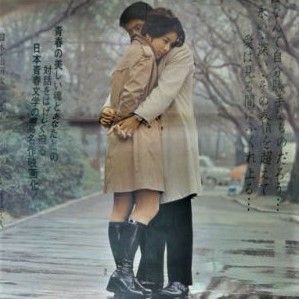

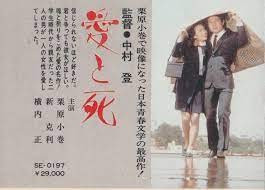

水産研究所の研究員・大宮雄二(新克利)は、長かった四国の勤務を終えて横浜に帰ってきた。そして高校時代からの親友・野島進(横内正)の恋人・仲田夏子(栗原小巻)と、テニスを通じて知り合った。ある日、大宮は夏子の誕生パーティーに招待され、無意識のうちに夏子に魅せられている自分に気づき愕然とする。大宮はその時から夏子を避けようと努めたが、野島から満たされないものを感じていた夏子は、積極的に大宮に愛を打ち明けた。大宮は、友情で結ばれた野島を思うと、自然と夏子へ傾きかける自分の気持を許すことができなかった。大宮は、八戸の研究所へ2カ月間勤務することを申し出た。その夜、大宮のアパートに夏子が訪れ、彼女は野島には

水産研究所の研究員・大宮雄二(新克利)は、長かった四国の勤務を終えて横浜に帰ってきた。そして高校時代からの親友・野島進(横内正)の恋人・仲田夏子(栗原小巻)と、テニスを通じて知り合った。ある日、大宮は夏子の誕生パーティーに招待され、無意識のうちに夏子に魅せられている自分に気づき愕然とする。大宮はその時から夏子を避けようと努めたが、野島から満たされないものを感じていた夏子は、積極的に大宮に愛を打ち明けた。大宮は、友情で結ばれた野島を思うと、自然と夏子へ傾きかける自分の気持を許すことができなかった。大宮は、八戸の研究所へ2カ月間勤務することを申し出た。その夜、大宮のアパートに夏子が訪れ、彼女は野島には 愛情を感じていなかったと言う。二人が歩く姿を野島に目撃されたのを契機に、大宮の心は激しく夏子を求めるようになる。夏子への愛は、野島との友情さえも断ち切ってしまうほど強くなっていった。八戸に出発する日が近づいたある日、大宮は夏子の両親に会い、夏子との結婚の許しを得る。大宮は、その足で野島に会い、自分の不義を詫びた。野島は何も言わず大宮を殴り倒した。出発の日、大宮は、自分の両親に引き会わせるため夏子を連れ秋田へと向かった。2人は大宮家で2カ月間の別れを惜しんだ。独り東京に帰った夏子は、一日も欠かさず大宮に手紙を書き、2カ月間の時間が経つのを祈った。八戸に向った大宮も同じ気持だった。手紙は毎日書くという別れ際の約束も破られる事なく時間は流れていった。そしてあと2日で会えるという日、大宮のもとに夏子の父・修造(芦田伸介)から、ある電報が届く―。

愛情を感じていなかったと言う。二人が歩く姿を野島に目撃されたのを契機に、大宮の心は激しく夏子を求めるようになる。夏子への愛は、野島との友情さえも断ち切ってしまうほど強くなっていった。八戸に出発する日が近づいたある日、大宮は夏子の両親に会い、夏子との結婚の許しを得る。大宮は、その足で野島に会い、自分の不義を詫びた。野島は何も言わず大宮を殴り倒した。出発の日、大宮は、自分の両親に引き会わせるため夏子を連れ秋田へと向かった。2人は大宮家で2カ月間の別れを惜しんだ。独り東京に帰った夏子は、一日も欠かさず大宮に手紙を書き、2カ月間の時間が経つのを祈った。八戸に向った大宮も同じ気持だった。手紙は毎日書くという別れ際の約束も破られる事なく時間は流れていった。そしてあと2日で会えるという日、大宮のもとに夏子の父・修造(芦田伸介)から、ある電報が届く―。

全体としてメロドラマ風になるのは仕方がないでしょうか。栗原小巻は当時26歳。原作のような「可愛い」というイメージよりも「キレイ」という感じですが、その魅力は引き出していたと思います(むしろ「全開」と言っていいのでは)。

全体としてメロドラマ風になるのは仕方がないでしょうか。栗原小巻は当時26歳。原作のような「可愛い」というイメージよりも「キレイ」という感じですが、その魅力は引き出していたと思います(むしろ「全開」と言っていいのでは)。 栗原小巻(1949年生まれ)

栗原小巻(1949年生まれ)

「愛と死」●英題:LOVE AND DEATH●制作年:1971年●監督:中村登●製作:島津清/武藤三郎●脚本:山田太一●撮影:宮島義勇●音楽:服部克久●原作:武者小路実篤●時間:93分●出演::栗原小巻/新克利/横内正/芦田伸介/木村俊恵/野村昭子/伴淳三郎/東山千栄子/執行佐智子/三島雅夫/鶴田忍/中田耕二/江藤孝/加村赴雄/加島潤/河原崎次郎/茅淳子/田中幸四郎/前川哲男/山口博義/ザ・ウィンキーズ●公開:1971/06●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-27)(評価:★★★☆)

「愛と死」●英題:LOVE AND DEATH●制作年:1971年●監督:中村登●製作:島津清/武藤三郎●脚本:山田太一●撮影:宮島義勇●音楽:服部克久●原作:武者小路実篤●時間:93分●出演::栗原小巻/新克利/横内正/芦田伸介/木村俊恵/野村昭子/伴淳三郎/東山千栄子/執行佐智子/三島雅夫/鶴田忍/中田耕二/江藤孝/加村赴雄/加島潤/河原崎次郎/茅淳子/田中幸四郎/前川哲男/山口博義/ザ・ウィンキーズ●公開:1971/06●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-27)(評価:★★★☆)

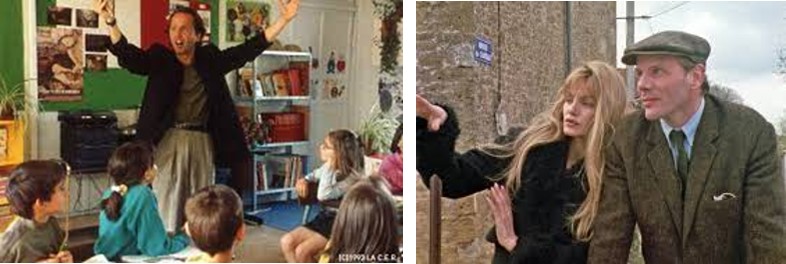

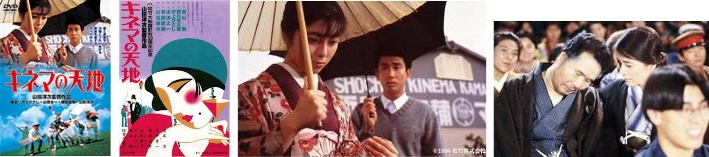

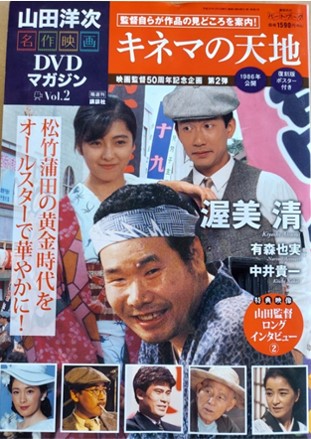

かつて旅回りの役者だった喜八(渥美清)は、一人娘の小春(有森也実)と二人で長屋暮らし。小春は浅草「帝国館」で人気の売り子として働いていた。ある日、小春の噂を聞きつけた映画監督の小倉(すまけい)がスカウトに来たことで

かつて旅回りの役者だった喜八(渥美清)は、一人娘の小春(有森也実)と二人で長屋暮らし。小春は浅草「帝国館」で人気の売り子として働いていた。ある日、小春の噂を聞きつけた映画監督の小倉(すまけい)がスカウトに来たことで 、小春は女優への道に。小春は見学に行った撮影現場で看護婦の役を与えられたが、いきなりのことで散々な結果となる。意気消沈した小春は女優を諦めようとするが、思いを寄せる助監督の島田(中井貴一)が説得し、大部屋女優として歩み始めた―。

、小春は女優への道に。小春は見学に行った撮影現場で看護婦の役を与えられたが、いきなりのことで散々な結果となる。意気消沈した小春は女優を諦めようとするが、思いを寄せる助監督の島田(中井貴一)が説得し、大部屋女優として歩み始めた―。 1986年公開の「松竹大船撮影所」50周年記念作品で、1920(大正9)年から大船に移転する1936(昭和11)年まで映画を作り続けた「松竹蒲田撮影所」が舞台。製作の契機としては、松竹映画の象徴である「

1986年公開の「松竹大船撮影所」50周年記念作品で、1920(大正9)年から大船に移転する1936(昭和11)年まで映画を作り続けた「松竹蒲田撮影所」が舞台。製作の契機としては、松竹映画の象徴である「 脚本に井上ひさし、山田太一が加わる力の入れ様で、「蒲田行進曲」をライバル視しつつも「蒲田行進曲」に出ていた松坂慶子や平田満まで出ているオールスターキャスト、「男はつらいよ」シリーズの製作を1回飛ばしてこちらに注力しているので、渥美清、倍賞千恵子、前田吟、下條正巳、三崎千恵子、笠智衆、佐藤蛾次郎など「男はつらいよ」のレギューラーが総出演(当時15歳の吉岡秀隆は、倍賞千恵子と前田吟の夫婦の間の子の役で、役名もそのまま「満男」)、すまけい、笹野高史、美保純など凖レギューラー、毎回ノンクレット出演の出川哲朗も含め「男はつらいよ」から全員引っ越してきたという感じです。

脚本に井上ひさし、山田太一が加わる力の入れ様で、「蒲田行進曲」をライバル視しつつも「蒲田行進曲」に出ていた松坂慶子や平田満まで出ているオールスターキャスト、「男はつらいよ」シリーズの製作を1回飛ばしてこちらに注力しているので、渥美清、倍賞千恵子、前田吟、下條正巳、三崎千恵子、笠智衆、佐藤蛾次郎など「男はつらいよ」のレギューラーが総出演(当時15歳の吉岡秀隆は、倍賞千恵子と前田吟の夫婦の間の子の役で、役名もそのまま「満男」)、すまけい、笹野高史、美保純など凖レギューラー、毎回ノンクレット出演の出川哲朗も含め「男はつらいよ」から全員引っ越してきたという感じです。 一方で、浅草の映画館の売り子からスター女優になる主役の「田中小春」役を「

一方で、浅草の映画館の売り子からスター女優になる主役の「田中小春」役を「 松坂慶子が演じる、突然の逐電で主役を降板し、小春にチャンスをもたらすことになる川島澄江は、岡田嘉子(1902-1992)がモデル(1927(昭和2)年3月27日、主役を務める「椿姫」(村田実監督)の相手役であった竹内良一との失踪事件を起こした。小津安二郎監督の「

松坂慶子が演じる、突然の逐電で主役を降板し、小春にチャンスをもたらすことになる川島澄江は、岡田嘉子(1902-1992)がモデル(1927(昭和2)年3月27日、主役を務める「椿姫」(村田実監督)の相手役であった竹内良一との失踪事件を起こした。小津安二郎監督の「 岸部一徳が演じる緒方監督は小津安二郎(1903-1963)監督を明確にモデルにしており、その演出の様子まで再現していますが、小津の演出を知る笠智衆がその岸部一徳の演技を"語り下ろ

岸部一徳が演じる緒方監督は小津安二郎(1903-1963)監督を明確にモデルにしており、その演出の様子まで再現していますが、小津の演出を知る笠智衆がその岸部一徳の演技を"語り下ろ し"の自著『

し"の自著『 渥美清のキャラクターは、小津安二郎監督の「

渥美清のキャラクターは、小津安二郎監督の「

「キネマの天地」●英題:FINAL TAKE-THE GOLDEN DAYS OF MOVIES●制作年:1986年●監督:山田洋次●製作:野村芳太郎●脚本:山田洋次/井上ひさし/山田太一/朝間義隆●撮影:高羽哲夫●音楽:山本直純●時間:135分●出演:渥美清/中井貴一/有森也実/すまけい/岸部一徳/堺正

「キネマの天地」●英題:FINAL TAKE-THE GOLDEN DAYS OF MOVIES●制作年:1986年●監督:山田洋次●製作:野村芳太郎●脚本:山田洋次/井上ひさし/山田太一/朝間義隆●撮影:高羽哲夫●音楽:山本直純●時間:135分●出演:渥美清/中井貴一/有森也実/すまけい/岸部一徳/堺正 章/柄本明/山本晋也/なべおさみ/大和田伸也/松坂慶子/津嘉山正種/田中健/美保純/広岡瞬/レオナルド熊/山城新伍/油井昌由樹/アパッチけ(中本賢)/光石研/山田隆夫/石井均/笠智衆/桜井センリ/山

章/柄本明/山本晋也/なべおさみ/大和田伸也/松坂慶子/津嘉山正種/田中健/美保純/広岡瞬/レオナルド熊/山城新伍/油井昌由樹/アパッチけ(中本賢)/光石研/山田隆夫/石井均/笠智衆/桜井センリ/山 内静夫/桃井かおり/木の実ナナ/下條正巳/三崎千恵子/平田満/財津一郎/石倉三郎/ハナ肇/佐藤蛾次郎/松田春翠/関敬六/倍賞千恵子/前田吟/吉岡秀隆/笹野高史/ 出川哲朗(ノンクレジット)/(以下、特別出演)9代目松本幸四郎/藤山寛美●公開:1986/08●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-04-05)(評価:★★★☆)

内静夫/桃井かおり/木の実ナナ/下條正巳/三崎千恵子/平田満/財津一郎/石倉三郎/ハナ肇/佐藤蛾次郎/松田春翠/関敬六/倍賞千恵子/前田吟/吉岡秀隆/笹野高史/ 出川哲朗(ノンクレジット)/(以下、特別出演)9代目松本幸四郎/藤山寛美●公開:1986/08●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-04-05)(評価:★★★☆)

神保町シアター

神保町シアター

岸部一徳(緒方監督(小津安二郎がモデル))/柄本明(佐伯監督)/松坂慶子(川島澄江(岡田嘉子がモデル))/すまけい(小倉金之助監督)/9代目松本幸四郎(城田所長(城戸四郎がモデル))/笠智衆(小使トモさん)/桃井かおり(彰子妃殿下)/倍賞千恵子(ゆき)/前田吟(ゆきの亭主・弘吉)

岸部一徳(緒方監督(小津安二郎がモデル))/柄本明(佐伯監督)/松坂慶子(川島澄江(岡田嘉子がモデル))/すまけい(小倉金之助監督)/9代目松本幸四郎(城田所長(城戸四郎がモデル))/笠智衆(小使トモさん)/桃井かおり(彰子妃殿下)/倍賞千恵子(ゆき)/前田吟(ゆきの亭主・弘吉)

内戦状態にある中央アジア・タジキスタンの首都ドゥシャンベで、ロープウェイの操縦士として働く青年ダレル(ダレル・マジダフ)。一方、モスクワから久々にドゥシャンベに帰ってきた女性ミラ(パウリーナ・ガルベス)は、父が

内戦状態にある中央アジア・タジキスタンの首都ドゥシャンベで、ロープウェイの操縦士として働く青年ダレル(ダレル・マジダフ)。一方、モスクワから久々にドゥシャンベに帰ってきた女性ミラ(パウリーナ・ガルベス)は、父が 賭博で作った借金のかたにされてしまう。街で銃声が鳴り響く中、都会的なミラに一目惚れしたダレルは彼女の愛を獲得するべく突き進むが―。

賭博で作った借金のかたにされてしまう。街で銃声が鳴り響く中、都会的なミラに一目惚れしたダレルは彼女の愛を獲得するべく突き進むが―。 1993年公開のタジキスタンのバフティヤル・フドイナザーロフ監督(1965-2015/49歳没)作で、長編デビュー作「少年、機関車に乗る」('91年/タジキスタン・ソ連)で国際的に注目された同監督の長編第2作であり、内戦下のタジキスタンを舞台に若い男女の不器用な恋の行方を綴ったラブストーリー。1993年・第50回「ヴェネツィア国際映画祭」で銀獅子賞(監督賞)を受賞しています。

1993年公開のタジキスタンのバフティヤル・フドイナザーロフ監督(1965-2015/49歳没)作で、長編デビュー作「少年、機関車に乗る」('91年/タジキスタン・ソ連)で国際的に注目された同監督の長編第2作であり、内戦下のタジキスタンを舞台に若い男女の不器用な恋の行方を綴ったラブストーリー。1993年・第50回「ヴェネツィア国際映画祭」で銀獅子賞(監督賞)を受賞しています。 因みにタジキスタンは、1991年のソ連の崩壊でタジキスタン共和国として独立したのですが、独立直後から共産党勢力とイスラム勢力の内戦状態が長く続き、最終和平合意が成立したのは1997年6月で、この間、内戦により約6万人が死亡したと言われています。

因みにタジキスタンは、1991年のソ連の崩壊でタジキスタン共和国として独立したのですが、独立直後から共産党勢力とイスラム勢力の内戦状態が長く続き、最終和平合意が成立したのは1997年6月で、この間、内戦により約6万人が死亡したと言われています。 タイトルの「コシュ・バ・コシュ」は、タジクの賭博用語で"勝ち負けなし"という意味だそうで、ここでは主人公の青年の恋模様を象徴していると思われます。一方の、主人公の女性は

タイトルの「コシュ・バ・コシュ」は、タジクの賭博用語で"勝ち負けなし"という意味だそうで、ここでは主人公の青年の恋模様を象徴していると思われます。一方の、主人公の女性は 、最後に「父の死」という哀しい思いをすることになりますが、気づいてみれば、そうした辛いことばかりではなかったことが示唆されています(彼女にとっても"勝ち負けなし"か)。ということで、一応はアンハッピーエンドな面もありながら、ハッピーエンドでもあると言えるのですが、実態としては結局父親の負債は、それを肩代わりした青年に引き継がれているだけなので、これから先も二人は大変だなあと(この青年もギャンブルで取り返そうと考えているところからすると依存症? かつての賭博仲間が誰も相手にしてくれないのは、誰もがトラブルに巻き込まれたくないからか)。

、最後に「父の死」という哀しい思いをすることになりますが、気づいてみれば、そうした辛いことばかりではなかったことが示唆されています(彼女にとっても"勝ち負けなし"か)。ということで、一応はアンハッピーエンドな面もありながら、ハッピーエンドでもあると言えるのですが、実態としては結局父親の負債は、それを肩代わりした青年に引き継がれているだけなので、これから先も二人は大変だなあと(この青年もギャンブルで取り返そうと考えているところからすると依存症? かつての賭博仲間が誰も相手にしてくれないのは、誰もがトラブルに巻き込まれたくないからか)。 冒頭の女性の父親らが賭けをやる場面が迫真の演技で、この監督の演出力にただならぬものを感じました。青年の飄々とした雰囲気も良かったです。でも、将来がちょっと心配(笑)。砲火の音が響く一方で(実際に撮影の後半は内戦が激化した時期だったとのこと)、淡々と続く人々の生活を牧歌的なムードの中に描き、戦時下での恋、ロープウェイでのデートと、"愛は時や場所を選ばず"という主題を上手く浮き彫りにしていたように思います。

冒頭の女性の父親らが賭けをやる場面が迫真の演技で、この監督の演出力にただならぬものを感じました。青年の飄々とした雰囲気も良かったです。でも、将来がちょっと心配(笑)。砲火の音が響く一方で(実際に撮影の後半は内戦が激化した時期だったとのこと)、淡々と続く人々の生活を牧歌的なムードの中に描き、戦時下での恋、ロープウェイでのデートと、"愛は時や場所を選ばず"という主題を上手く浮き彫りにしていたように思います。 撮影に使われたロープウェイは、グーグルマップで検索すると今もあるみたいですが、観光用で使われているのかどうかはよくわかりません(そう言えば、この映画では、ロープウェイで干し草とか運んでいたけれど、観光客らしきはまったく出てこなかった)。個人的には、「ロープウェイが出てくる映画」のベスト5に入れておきたい作品です。

撮影に使われたロープウェイは、グーグルマップで検索すると今もあるみたいですが、観光用で使われているのかどうかはよくわかりません(そう言えば、この映画では、ロープウェイで干し草とか運んでいたけれど、観光客らしきはまったく出てこなかった)。個人的には、「ロープウェイが出てくる映画」のベスト5に入れておきたい作品です。 「コシュ・バ・コシュ 恋はロープウェイに乗って」●原題:KOSH BA KOSH●制作年:1993年●制作国:タジキスタン●監督:バフティヤル・フドイナザーロフ●脚本:バフティヤル・フドイナザーロフ/レオニード・マフカーモフ●撮影:ゲオルギー・ザラーエフ●音楽:アフマド・バカエフ●時間:96分●出演:パウリーナ・ガルベス/ダレル・マジダフ/ボホドゥル・ジュラバエフ/アルバルジ・バヒロワ/ナビ・ベグムロドフ/ラジャブ・フセイノフ/ズィーズィデン・ヌーロフ●日本公開:1994/08●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(24-04-02)((評価:★★★★)

「コシュ・バ・コシュ 恋はロープウェイに乗って」●原題:KOSH BA KOSH●制作年:1993年●制作国:タジキスタン●監督:バフティヤル・フドイナザーロフ●脚本:バフティヤル・フドイナザーロフ/レオニード・マフカーモフ●撮影:ゲオルギー・ザラーエフ●音楽:アフマド・バカエフ●時間:96分●出演:パウリーナ・ガルベス/ダレル・マジダフ/ボホドゥル・ジュラバエフ/アルバルジ・バヒロワ/ナビ・ベグムロドフ/ラジャブ・フセイノフ/ズィーズィデン・ヌーロフ●日本公開:1994/08●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(24-04-02)((評価:★★★★)

満月の夜、女優を夢見るマムラカット(チュルパン・ハマートヴァ)は森で舞台俳優と名乗る男に声をかけられて互いに結ばれ