「●ま行の現代日本の作家」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2552】 村田 沙耶香 『コンビニ人間』

「●「芥川賞」受賞作」の インデックッスへ

「八月の狂詩曲」の原作だが、映画とは別物か。3連続候補での芥川賞受賞作「鍋の中」。

『鍋の中』 村田 喜代子 氏(1987)「八月の狂詩曲」['95年/松竹]

1987(昭和62)年上半期・第97回「芥川賞」受賞作の「鍋の中」ほか、「水中の声」「熱愛」「盟友」を所収。

ある夏、80歳の鉦おばあさんの住む田舎に四人の孫が同居することになる。わたしこと17歳のたみ子と中学生の信次郎の姉弟、従兄の19歳の縦男とその妹17歳のみな子の四人だ。おばあさんのところにハワイに住む弟の病気が伝えられ、四人の親はハワイに出かけ、子どもたちがおばあさんのところに預けられたのだ。ところが、おばあさんはその弟のことを知らないという。13人いたおばあさんの兄弟たちの12人までは名前は覚えているのだが、この弟の名前だけは出てこない。さらに、おばあさんは精神に異常をきたして座敷牢に入れられた弟や駆け落ちをした兄弟の話をし、子どもたちを不安にさせる。それが真実かどうかも疑わしい。まるでおばあさんの頭の中は「鍋の中」のようにいろいろなものでごった煮になっている―。(「鍋の中」)

表題作「鍋の中」は、「文學界」昭和62年5月号に発表されたもので、黒澤明監督の「八月の狂詩曲(ラプソディー)」('91年/松竹)の原作としても知られていますが、映画が「反核」「反戦」のメッセージが色濃かったのに対し、原則の方はフォークロア的な雰囲気が強く、映画にはない、主人公の出生の謎などのモチーフもあって、映画とは別物と言えば別物ものでした(作者はこの映画化作品に不満だったそうで、「別冊文藝春秋1991年夏号」に、「ラストで許そう、黒澤明」(『異界飛行』収録)というエッセイを書いている)。

表題作「鍋の中」は、「文學界」昭和62年5月号に発表されたもので、黒澤明監督の「八月の狂詩曲(ラプソディー)」('91年/松竹)の原作としても知られていますが、映画が「反核」「反戦」のメッセージが色濃かったのに対し、原則の方はフォークロア的な雰囲気が強く、映画にはない、主人公の出生の謎などのモチーフもあって、映画とは別物と言えば別物ものでした(作者はこの映画化作品に不満だったそうで、「別冊文藝春秋1991年夏号」に、「ラストで許そう、黒澤明」(『異界飛行』収録)というエッセイを書いている)。

「八月の狂詩曲」['95年/松竹]

当時の芥川賞違考委員の一人、吉行淳之介は、「予想を上まわる力を見せた」と絶賛し、「登場してくる人物も風物も、そして細部もすべていきいきしている」と評しています(単行本帯に選評あり)。同じく日野啓三は「話の運びの計算されたしなやかさ、文章のとぼけたようなユーモア」に感心していて、自分も読んでそれを感じ、芥川賞受賞作としての水準を満たしているように思いました。この回から女流作家として初めて選考委員に加わった大庭みな子、河野多恵子委員も推して、9人の選考員の中で否定的な意見はほとんどなく、すんなり受賞が決まったという感じです。

当時の芥川賞違考委員の一人、吉行淳之介は、「予想を上まわる力を見せた」と絶賛し、「登場してくる人物も風物も、そして細部もすべていきいきしている」と評しています(単行本帯に選評あり)。同じく日野啓三は「話の運びの計算されたしなやかさ、文章のとぼけたようなユーモア」に感心していて、自分も読んでそれを感じ、芥川賞受賞作としての水準を満たしているように思いました。この回から女流作家として初めて選考委員に加わった大庭みな子、河野多恵子委員も推して、9人の選考員の中で否定的な意見はほとんどなく、すんなり受賞が決まったという感じです。

「水中の声」は、表題作の10年前、「文學界」昭和52年3月号に発表されたもので、第7回「九州芸術祭文学賞」受賞作。主人公の、自分の4歳の娘を貯水池での溺死事故故で失った母親が、そうした子を事故で亡くした人たちばかりが集まる子供の事故防止運動のようなことをする団体に引き込まれて、熱心に活動するあまり、世間との間に摩擦を生じていく話。自分だったら、同じ状況におかれても、作中にあるような宗教がかった団体には入らないと思いますが、こればっかりはそうした状況に置かれてみないと分からないかも。テープに残った自分の子の声が水底から(藻の間から!)聞こえるように感じたというのは、ものすごくリアリティを感じました(やや怖いか)。

「熱愛」は、作者が昭和60年に創刊した「発表」という名の個人誌の第2号に発表され、同人誌推薦作品として「文學界」昭和61年4月号に転載されたもので、1986(昭和61)年上半期・第95回「芥川賞」の候補作。オートバイ好きの主人公がオートバイ仲間と競うが、その相手のオートバイが断崖からどうやら転落したらしい、そのことを事実としてして受け止められないでいる主人公の心理を描いています。読む側に、オートバイの疾走感や、仲間が約束の場所に現れないことへの焦燥感が伝わってきて、上手いと思いました。芥川賞選考では、吉行淳之介が「私は評価した。読んでゆくにしたがって、昂揚を覚えた。外側の世界も心象も、すべて肉体感覚で表現できたあたり、なかなかのものである」と推しましたが、受賞はなりませんでした(この時は受賞作なし)。

「盟友」は、「文學界」昭和61年9月号に発表されたもので、、1986(昭和61)年下半期・第96回「芥川賞」の候補作。主人公の高校生が、学校の懲罰として便所掃除をさせられるうちに、便所掃除に「開眼」し、また、同じ立場の生徒と盟友関係になっていく様を描いたものです。「鍋の中」とはまた異なるユーモアを感じましたが、芥川賞かどうかとなるとやや弱いでしょうか。吉行淳之介も、「前回の「熱愛」ほどには、私をわくわくさせてくれなかった」「それにしても、この作者がいつも少年ばかり書く理由は、まだ私には分からない」と(この時も受賞作なし)。でも、昔の学校は、懲罰ならずとも、生徒が便所掃除していたなあ(今だと、読む世代によって、懐かしさを覚える世代と、ぴんとこない世代があるのでは)。

ということで、「熱愛」「盟友」と連続で芥川賞候補になり、「鍋の中」で3連続目で受賞したわけですが、やはり「鍋の中」が一番でしょうか。それに比べると、「熱愛」「盟友」も悪くはないですが、「熱愛」はある状況の主人公の心理を突き詰めたもので"習作"のような印象を受けました。

そうしたら、吉行淳之介と同じく当時の芥川賞選考委員だった三浦哲郎が、「熱愛」の選評で、「緊迫した文体が快いリズムを刻んで、なかなか読ませる。ただ、多用されている比喩のなかに、言葉を選びそこねて曖昧になっている個所が散見されて、結局この作品を好ましい習作の一つと思わざるを得なかったのは、惜しかった」と述べていました。三浦哲郎は、「盟友」については 「次作を期待しよう」との短いコメントを寄せているだけですが、作者はその期待に応えたことになります。

【1990年文庫化[文春文庫]】

ある夏休み。長崎市街から少し離れた山村に住む老女・鉦(村瀬幸子)に1通の航空便が届く。ハワイで農園を営む鉦の兄・錫二郎が不治の病にかかり、死ぬ前に鉦に会いたいとの内容で、鉦の代わりに息子・忠雄(井川比佐志)と娘・良江(根岸季衣)がハワイへ飛んだ。そのため4人の孫が鉦のもとにやって来た。ハワイから忠雄の手紙が届き、錫二郎が妹に会いたがっているため、孫と一緒にハワイに来てほしいと伝えてくるが、鉦は錫二郎が思い出せないとハワイ

ある夏休み。長崎市街から少し離れた山村に住む老女・鉦(村瀬幸子)に1通の航空便が届く。ハワイで農園を営む鉦の兄・錫二郎が不治の病にかかり、死ぬ前に鉦に会いたいとの内容で、鉦の代わりに息子・忠雄(井川比佐志)と娘・良江(根岸季衣)がハワイへ飛んだ。そのため4人の孫が鉦のもとにやって来た。ハワイから忠雄の手紙が届き、錫二郎が妹に会いたがっているため、孫と一緒にハワイに来てほしいと伝えてくるが、鉦は錫二郎が思い出せないとハワイ 行きを拒む。都会の生活に慣れた孫たちは田舎の生活に退屈していたが、原爆ゆかりの場所を見て回ったり、祖母の原爆体験の話を聞くうちに、原爆で夫を亡くした鉦の気持ちを次第に理解していく。やがてハワイ行きの

行きを拒む。都会の生活に慣れた孫たちは田舎の生活に退屈していたが、原爆ゆかりの場所を見て回ったり、祖母の原爆体験の話を聞くうちに、原爆で夫を亡くした鉦の気持ちを次第に理解していく。やがてハワイ行きの 決断を促す手紙が届き、鉦は原爆忌が終わってから行くことを決意し電報を出す。それと行き違いに忠雄と良江が帰国、手紙に原爆のことを書いたのは、アメリカ人に原爆の話はまずかったと落胆する。そこへ錫二郎の息子のクラーク(リチャード・ギア)が来日、空港に出迎えた忠雄はその意図を理解できなかったが、クラークは「ワタシタチ、オジサンノコトシッテ、ミンナナキマシタ」と語り、おじさんが亡くなった

決断を促す手紙が届き、鉦は原爆忌が終わってから行くことを決意し電報を出す。それと行き違いに忠雄と良江が帰国、手紙に原爆のことを書いたのは、アメリカ人に原爆の話はまずかったと落胆する。そこへ錫二郎の息子のクラーク(リチャード・ギア)が来日、空港に出迎えた忠雄はその意図を理解できなかったが、クラークは「ワタシタチ、オジサンノコトシッテ、ミンナナキマシタ」と語り、おじさんが亡くなった 場所へ行きたいと頼む。その夜、庭の縁台でクラークは鉦に、おじさんのことを知らなくて「スミマセンデシタ」と謝る。鉦は「よかとですよ」と答え、二人は固い握手を交わす。8月9日、鉦は念仏堂で近所の老人たちと読経する。クラークは父の死去を伝える電報を受け取り、急遽帰国する。鉦はやっと錫二郎を思い出し、その死を悲しむが、その後様子が変になり、雷雨の夜に突然「ピカが来た」と叫ぶ。翌日、キノコ雲のような雷雲が空に広がり、鉦は長崎の方へ駆け出して行く。豪雨となり、孫たちや息子たちは祖母を追いかける―。

場所へ行きたいと頼む。その夜、庭の縁台でクラークは鉦に、おじさんのことを知らなくて「スミマセンデシタ」と謝る。鉦は「よかとですよ」と答え、二人は固い握手を交わす。8月9日、鉦は念仏堂で近所の老人たちと読経する。クラークは父の死去を伝える電報を受け取り、急遽帰国する。鉦はやっと錫二郎を思い出し、その死を悲しむが、その後様子が変になり、雷雨の夜に突然「ピカが来た」と叫ぶ。翌日、キノコ雲のような雷雲が空に広がり、鉦は長崎の方へ駆け出して行く。豪雨となり、孫たちや息子たちは祖母を追いかける―。 黒澤自身はこの作品について、「ラストのあのシーンで笑ってくれ」と言ったそうですが(つまり、鉦おばあさんが豪雨の中で風に立ち

黒澤自身はこの作品について、「ラストのあのシーンで笑ってくれ」と言ったそうですが(つまり、鉦おばあさんが豪雨の中で風に立ち 向かい、そこにシューベルトの「野ばら」の合唱が流れる場面のことになる。個人的には、黒澤明には"風男"という異名がある(都築政昭『

向かい、そこにシューベルトの「野ばら」の合唱が流れる場面のことになる。個人的には、黒澤明には"風男"という異名がある(都築政昭『 原作である「

原作である「 例えば、そのエッセイの中に、「主人公の祖母が純文学的造形であるのにくらべ、孫達は通俗小説的可もなく不可もなくで、親はマンガタッチである。この原因はなんだろうと暗闇の中でかんがえた。祖母が映画の中でしっかりと個性を持って立っているのは、原作の造形にわりと忠実に沿っているためだが、孫達はストーリーの幕引き以上の役をここでは持たされていないため、ただ可愛いだけなのである。親達は原作には出てこない映画だけの登場人物であるため、作りがもうひとつ浅いのだろう」といった文章もあります(因みに、原作は孫娘の視点から描かれている)。

例えば、そのエッセイの中に、「主人公の祖母が純文学的造形であるのにくらべ、孫達は通俗小説的可もなく不可もなくで、親はマンガタッチである。この原因はなんだろうと暗闇の中でかんがえた。祖母が映画の中でしっかりと個性を持って立っているのは、原作の造形にわりと忠実に沿っているためだが、孫達はストーリーの幕引き以上の役をここでは持たされていないため、ただ可愛いだけなのである。親達は原作には出てこない映画だけの登場人物であるため、作りがもうひとつ浅いのだろう」といった文章もあります(因みに、原作は孫娘の視点から描かれている)。 この映画は、アメリカでは、芸術性とは異なった部分で評判がイマイチでした。それは、リチャード・ギア演じるクラークが「すみませんでした」「私たち悪かった」と鉦おばあちゃんに謝っている場面が、アメリカ人であるクラークが原爆投下を「すみませんでした」「悪かった」と謝罪していると捉えられたためのようです。実際には、「私たち」は、「鉦の兄であるハワイに移民した錫二郎やクラークらの一家」のことであり、「すみませんでした」は「鉦おばあちゃんの夫が被爆死したことを知らなかった」ことに対してなのですが、そのことが分からず、井川比佐志、根岸季衣らが演じる親たちが、「クラークさんが謝りに来る」とただただ慌てふためく場面もあったりして、これが皮肉にも、観る側にとっての誤解にも結びついたのかもしれません(因みに、原作ではクラークは手紙でしか登場しない)。

この映画は、アメリカでは、芸術性とは異なった部分で評判がイマイチでした。それは、リチャード・ギア演じるクラークが「すみませんでした」「私たち悪かった」と鉦おばあちゃんに謝っている場面が、アメリカ人であるクラークが原爆投下を「すみませんでした」「悪かった」と謝罪していると捉えられたためのようです。実際には、「私たち」は、「鉦の兄であるハワイに移民した錫二郎やクラークらの一家」のことであり、「すみませんでした」は「鉦おばあちゃんの夫が被爆死したことを知らなかった」ことに対してなのですが、そのことが分からず、井川比佐志、根岸季衣らが演じる親たちが、「クラークさんが謝りに来る」とただただ慌てふためく場面もあったりして、これが皮肉にも、観る側にとっての誤解にも結びついたのかもしれません(因みに、原作ではクラークは手紙でしか登場しない)。 『COUNTDOWN 1945』は、戦争終結のための選択肢は、本土決戦か原爆投下の2つに1つであったという論調ですが、例えば長崎への2回目の原爆投下についてはどうか。広島への原爆投下のたった3日後に、再び無警告で長崎への原爆投下を行ったことは、広島の原爆以上に正当化しえない殺戮だったのではないかと思われます。このことを、2008年にノーベル化学賞を受賞した故・

『COUNTDOWN 1945』は、戦争終結のための選択肢は、本土決戦か原爆投下の2つに1つであったという論調ですが、例えば長崎への2回目の原爆投下についてはどうか。広島への原爆投下のたった3日後に、再び無警告で長崎への原爆投下を行ったことは、広島の原爆以上に正当化しえない殺戮だったのではないかと思われます。このことを、2008年にノーベル化学賞を受賞した故・

一郎/茅島成美/リチャード・ギア/松本克平/牧よし子/本間文子/川上夏代/音羽久米子/木田三千雄/東静子/堺左千夫/夏木順平/川口節子/槇ひろ子/加藤茂雄/歌澤寅右衛門/門脇三郎●公開:1991/05●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(20-08-19)(評価:★★★☆)

一郎/茅島成美/リチャード・ギア/松本克平/牧よし子/本間文子/川上夏代/音羽久米子/木田三千雄/東静子/堺左千夫/夏木順平/川口節子/槇ひろ子/加藤茂雄/歌澤寅右衛門/門脇三郎●公開:1991/05●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(20-08-19)(評価:★★★☆)

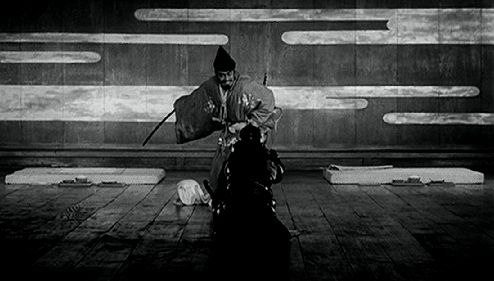

北の館(きたのたち)の主・藤巻の謀反を鎮圧した武将、鷲津武時(三船敏郎)と三木義明(千秋実)は、喜ぶ主君・都築国春(佐々木孝丸)に召喚され、蜘蛛巣城へ馬を走らせるが、霧深い「蜘蛛手の森」で道に迷い、奇妙な老婆(浪花千栄子)と出会う。老婆は、武時はやがて北の館の主、そして蜘蛛巣城の城主になり、義明は一の砦の大将となり、やがて子が蜘蛛巣城の城主なると告げる。二人は一笑に

北の館(きたのたち)の主・藤巻の謀反を鎮圧した武将、鷲津武時(三船敏郎)と三木義明(千秋実)は、喜ぶ主君・都築国春(佐々木孝丸)に召喚され、蜘蛛巣城へ馬を走らせるが、霧深い「蜘蛛手の森」で道に迷い、奇妙な老婆(浪花千栄子)と出会う。老婆は、武時はやがて北の館の主、そして蜘蛛巣城の城主になり、義明は一の砦の大将となり、やがて子が蜘蛛巣城の城主なると告げる。二人は一笑に 付すが、主君が与えた褒賞は、武時を北の館の主に、義明を一の砦<の大将に任ずるものだった。武時から一部始終を聞いた妻・浅茅(山田五十鈴)は、老婆の予言を国春が知ればこちらが危ないと謀反を唆し、武時の心は揺れ動く。折りしも、国春が、藤

付すが、主君が与えた褒賞は、武時を北の館の主に、義明を一の砦<の大将に任ずるものだった。武時から一部始終を聞いた妻・浅茅(山田五十鈴)は、老婆の予言を国春が知ればこちらが危ないと謀反を唆し、武時の心は揺れ動く。折りしも、国春が、藤 巻の謀反の黒幕、隣国の乾を討つために北の館へ来た。その夜、浅茅は見張りの兵士らを痺れ薬入りの酒で眠らせ、武時は、国春を殺す。主君殺しの濡れ衣をかけられた臣下・小田倉則安(志村喬)は国春の嫡男・国丸(太刀川洋一)と蜘蛛巣城に至るが、蜘蛛巣城

巻の謀反の黒幕、隣国の乾を討つために北の館へ来た。その夜、浅茅は見張りの兵士らを痺れ薬入りの酒で眠らせ、武時は、国春を殺す。主君殺しの濡れ衣をかけられた臣下・小田倉則安(志村喬)は国春の嫡男・国丸(太刀川洋一)と蜘蛛巣城に至るが、蜘蛛巣城 の留守を預かっていた義明は開門せず、弓矢で攻撃してきたため逃亡する。義明の推挙もあり、蜘蛛巣城の城主となった武時だったが、子が無いために義明の嫡男・義照(久保明)を養子に迎えようとする。だが浅茅はこれを拒み、加えて懐妊を告げたため、武時も心変わりする。義明親子が姿を見せないまま養子縁組の宴が始まるが、その中で武時は、死装束に身を包んだ義明の幻を見て、抜刀して錯乱する。浅茅が客を引き上げさせると、郎党の武者から、義明は殺害したが、義照は取り逃がしたとの報が入る。嵐の夜、浅茅は

の留守を預かっていた義明は開門せず、弓矢で攻撃してきたため逃亡する。義明の推挙もあり、蜘蛛巣城の城主となった武時だったが、子が無いために義明の嫡男・義照(久保明)を養子に迎えようとする。だが浅茅はこれを拒み、加えて懐妊を告げたため、武時も心変わりする。義明親子が姿を見せないまま養子縁組の宴が始まるが、その中で武時は、死装束に身を包んだ義明の幻を見て、抜刀して錯乱する。浅茅が客を引き上げさせると、郎党の武者から、義明は殺害したが、義照は取り逃がしたとの報が入る。嵐の夜、浅茅は 死産し、国丸、則安、義照を擁した乾の軍勢が攻め込んでくる。無策の家臣らに苛立った武時は、森の老婆を思い出し、蜘蛛手の森へ馬を走らせる。現れた老婆は「蜘蛛手の森が城に寄せて来ぬ限り、お前様は戦に敗れることはない」と予言する。蜘蛛巣城を包囲され動揺する将兵に、武時は老婆の予言を語って聞かせ、士気を高めるが、野鳥の群れが城に飛び込むなどした不穏な夜が明けると浅茅は発狂し、手を「血が取れぬ」と洗い続ける。そして蜘蛛手の森は寄せ来る。恐慌をきたす兵士らに持ち場に戻れと怒鳴る武時めがけ、味方側から無数の矢が放たれる―。

死産し、国丸、則安、義照を擁した乾の軍勢が攻め込んでくる。無策の家臣らに苛立った武時は、森の老婆を思い出し、蜘蛛手の森へ馬を走らせる。現れた老婆は「蜘蛛手の森が城に寄せて来ぬ限り、お前様は戦に敗れることはない」と予言する。蜘蛛巣城を包囲され動揺する将兵に、武時は老婆の予言を語って聞かせ、士気を高めるが、野鳥の群れが城に飛び込むなどした不穏な夜が明けると浅茅は発狂し、手を「血が取れぬ」と洗い続ける。そして蜘蛛手の森は寄せ来る。恐慌をきたす兵士らに持ち場に戻れと怒鳴る武時めがけ、味方側から無数の矢が放たれる―。 1956年10月16日、第1回ロンドン映画祭のオープニング作品として上映され、黒澤明もこれに出席、その直後にローレンス・オリヴィエとヴィヴィアン・リーの夫妻と会食し、ローレンス・オリヴィエは本作について、浅茅を妊娠させ、死産で発狂させたことや、森が動き出す前夜、森を荒らされた鳥たちが城に飛んでくるところ、最後に武時が味方の矢で殺されるところなどを評価し、ヴィヴィアン・リーも山田五十鈴の演技に興味を持ち、動きの少ない演技や発狂するときのメーキャップについて熱心に質問したそうです。

1956年10月16日、第1回ロンドン映画祭のオープニング作品として上映され、黒澤明もこれに出席、その直後にローレンス・オリヴィエとヴィヴィアン・リーの夫妻と会食し、ローレンス・オリヴィエは本作について、浅茅を妊娠させ、死産で発狂させたことや、森が動き出す前夜、森を荒らされた鳥たちが城に飛んでくるところ、最後に武時が味方の矢で殺されるところなどを評価し、ヴィヴィアン・リーも山田五十鈴の演技に興味を持ち、動きの少ない演技や発狂するときのメーキャップについて熱心に質問したそうです。 原作にはマクベスの妻の妊娠は無く、こうしたオリジナリティから黒澤自身がこの作品を「マクベス」のリメイクとしては公表しなかった言われていま

原作にはマクベスの妻の妊娠は無く、こうしたオリジナリティから黒澤自身がこの作品を「マクベス」のリメイクとしては公表しなかった言われていま す。また、最後に武時が味方の無数の矢で殺される部分は、原作ではマクベスは、「女(訳本によっては「女の股」)から生まれた者には殺されない」と魔女に告げられ慢心していたのが、「母の腹を破って出てきた」(要するに「帝王切開」で生まれた)マクダフという男に殺されます(映画では、「バーナムの森がダーネンの丘に向かってこない限りはマクベスは滅びない」との予言の方だけ採用されている。娯楽性を重視する黒澤明がわかりやすい方のみを選択したのではないか)。

す。また、最後に武時が味方の無数の矢で殺される部分は、原作ではマクベスは、「女(訳本によっては「女の股」)から生まれた者には殺されない」と魔女に告げられ慢心していたのが、「母の腹を破って出てきた」(要するに「帝王切開」で生まれた)マクダフという男に殺されます(映画では、「バーナムの森がダーネンの丘に向かってこない限りはマクベスは滅びない」との予言の方だけ採用されている。娯楽性を重視する黒澤明がわかりやすい方のみを選択したのではないか)。 また、山田五十鈴演じる浅茅が狂気に陥る場面では、山田五十鈴は、凄まじい形相で手を洗う仕草をくり返す演技を自分で組み立て、自宅で水道の水を流して自己リハーサルをくり返したといい、この演技は、黒澤にして「このカットほど満足したカットはない」と言わせましたが、黒澤明の方でも、山田五十鈴の白眼に金箔を張るなど、「

また、山田五十鈴演じる浅茅が狂気に陥る場面では、山田五十鈴は、凄まじい形相で手を洗う仕草をくり返す演技を自分で組み立て、自宅で水道の水を流して自己リハーサルをくり返したといい、この演技は、黒澤にして「このカットほど満足したカットはない」と言わせましたが、黒澤明の方でも、山田五十鈴の白眼に金箔を張るなど、「 ヴィヴィアン・リーも関心を持った山田五十鈴演じる浅茅の演技は、黒澤明自

ヴィヴィアン・リーも関心を持った山田五十鈴演じる浅茅の演技は、黒澤明自 身が好きだったという能の所作を取り入れたもので、モノクロ画面の印影と相俟って強烈な印象を残しますが、この作品が「七人の侍」や「

身が好きだったという能の所作を取り入れたもので、モノクロ画面の印影と相俟って強烈な印象を残しますが、この作品が「七人の侍」や「 クスピアの「リア王」を翻案した作品だが)などに見られる能の様式美をすでに体現していることが興味深いです。しかし。山田五十鈴という女優は、同じ年に小津安二郎監督の「

クスピアの「リア王」を翻案した作品だが)などに見られる能の様式美をすでに体現していることが興味深いです。しかし。山田五十鈴という女優は、同じ年に小津安二郎監督の「 、大学の弓道部の学生を大勢動員して実際に三船に向けて

、大学の弓道部の学生を大勢動員して実際に三船に向けて 矢を放ったという、まさに命懸けの撮影だったわけですが、三船は本作の撮影終了後も、自宅で酒を飲んでいると矢を射かけられたラストシーンを思い出し、あまりにも危険な撮影をさせた黒澤にだんだんと腹が立ち、酒に酔った勢いで散弾銃を持って黒澤の自宅に押しかけ、自宅前で「こら〜!出て来い!」と叫んだというエピソードがあります。これはある意味、将来の黒澤と三船の関係の終焉の予兆を感じさせるような話のように思えます。

矢を放ったという、まさに命懸けの撮影だったわけですが、三船は本作の撮影終了後も、自宅で酒を飲んでいると矢を射かけられたラストシーンを思い出し、あまりにも危険な撮影をさせた黒澤にだんだんと腹が立ち、酒に酔った勢いで散弾銃を持って黒澤の自宅に押しかけ、自宅前で「こら〜!出て来い!」と叫んだというエピソードがあります。これはある意味、将来の黒澤と三船の関係の終焉の予兆を感じさせるような話のように思えます。 伝令の男が城門を叩くシーンは、当初は鷲津の郎党の一人の役の土屋嘉男が推薦した俳優が演じていましたが、「演技が嘘っぽい」として黒澤が気に入らず数日を費やしたため、監督直々の頼みで土屋嘉男が吹き替えをすることとなり、また、鷲津武時に騎馬の伝令が敵情を緊急報告する場面では、ベテランの馬術スタッフが急に「役が重すぎる」と怖気づいたため、乗馬の心得のある土屋嘉男が再び黒澤監督から直々の頼みを受け、この伝令の役を演じています。土屋嘉男は自身にとって会心のテイクが3度目にあったものの、黒澤監督から馬の動きに注文を出され、何度もテイクを重ねることになり、堪りかねてわざと黒澤監督めがけて馬を走らせて、逃げる監督を追いかけ回し、3度目のテイクにOKを出させたとか。土屋嘉男は「隠し砦の三悪人」でも騎馬侍を演じ、馬上で三船敏郎と会い交える派手な騎乗シーンを見せてくれています。

伝令の男が城門を叩くシーンは、当初は鷲津の郎党の一人の役の土屋嘉男が推薦した俳優が演じていましたが、「演技が嘘っぽい」として黒澤が気に入らず数日を費やしたため、監督直々の頼みで土屋嘉男が吹き替えをすることとなり、また、鷲津武時に騎馬の伝令が敵情を緊急報告する場面では、ベテランの馬術スタッフが急に「役が重すぎる」と怖気づいたため、乗馬の心得のある土屋嘉男が再び黒澤監督から直々の頼みを受け、この伝令の役を演じています。土屋嘉男は自身にとって会心のテイクが3度目にあったものの、黒澤監督から馬の動きに注文を出され、何度もテイクを重ねることになり、堪りかねてわざと黒澤監督めがけて馬を走らせて、逃げる監督を追いかけ回し、3度目のテイクにOKを出させたとか。土屋嘉男は「隠し砦の三悪人」でも騎馬侍を演じ、馬上で三船敏郎と会い交える派手な騎乗シーンを見せてくれています。

「蜘蛛巣城」●制作年:1957 年●監督:黒澤明●製作:藤本真澄/黒澤明●脚本:小国英雄/橋本忍/菊島隆三/黒澤明●撮影:中井朝一●音楽:佐藤勝●原作:ウィリアム・シェイクスピア「マクベス」(クレジット無し)●時間:110分●出演:三船敏郎/山田五十鈴/志村喬/久保明/太刀川洋一/千秋実/佐々木孝丸/清水元/高堂国典/上田吉二郎/三好栄子/浪花千栄子/富田仲次郎/藤木悠/堺左千夫/大友伸/土屋嘉男/稲葉義男/笈川武夫/谷晃/沢村いき雄/佐田豊/恩田清二郎/高木新平/増田正雄/浅野光雄/井上昭文/小池朝雄/加藤武/高木均/樋口廸也/大村千吉/櫻井巨郎/土屋詩朗/松下猛夫/大友純/坪野鎌之/大橋史典/木村功(特別出演)/宮口精二(特別出演)/中村伸郎(特別出演)●公開:1957/01●配給:東宝●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(10-09-21)(評価:★★★★☆)

「蜘蛛巣城」●制作年:1957 年●監督:黒澤明●製作:藤本真澄/黒澤明●脚本:小国英雄/橋本忍/菊島隆三/黒澤明●撮影:中井朝一●音楽:佐藤勝●原作:ウィリアム・シェイクスピア「マクベス」(クレジット無し)●時間:110分●出演:三船敏郎/山田五十鈴/志村喬/久保明/太刀川洋一/千秋実/佐々木孝丸/清水元/高堂国典/上田吉二郎/三好栄子/浪花千栄子/富田仲次郎/藤木悠/堺左千夫/大友伸/土屋嘉男/稲葉義男/笈川武夫/谷晃/沢村いき雄/佐田豊/恩田清二郎/高木新平/増田正雄/浅野光雄/井上昭文/小池朝雄/加藤武/高木均/樋口廸也/大村千吉/櫻井巨郎/土屋詩朗/松下猛夫/大友純/坪野鎌之/大橋史典/木村功(特別出演)/宮口精二(特別出演)/中村伸郎(特別出演)●公開:1957/01●配給:東宝●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(10-09-21)(評価:★★★★☆)

2020(平成28)年・第41回「吉川英治文学新人賞」候補作。2020(令和2)年・第17回「本屋大賞」第1位(大賞)作品。

2020(平成28)年・第41回「吉川英治文学新人賞」候補作。2020(令和2)年・第17回「本屋大賞」第1位(大賞)作品。 今年(2020)年4月発表の第17回「本屋大賞」の「大賞」受賞作ですが、3月の「吉川英治文学新人賞」では候補作でありながらも、5人の選考委員の内、積極的に推したのが(言わば◎をつけたのが)、恩田陸氏だけで、他にいなかったため受賞に至っていません。恩田睦氏は、「ここには、私たちが日々感じている息苦しさや生きにくさが描かれており、そのひとつの解決策が提示されている」としています。

今年(2020)年4月発表の第17回「本屋大賞」の「大賞」受賞作ですが、3月の「吉川英治文学新人賞」では候補作でありながらも、5人の選考委員の内、積極的に推したのが(言わば◎をつけたのが)、恩田陸氏だけで、他にいなかったため受賞に至っていません。恩田睦氏は、「ここには、私たちが日々感じている息苦しさや生きにくさが描かれており、そのひとつの解決策が提示されている」としています。 他の選考委員は比較的厳しい評価で(言わば×)、伊集院静氏は作品の曖昧さに苦言を呈し、「亮という人物を登場させたことで作品に不必要な色合いをつけた」とも。大沢在昌氏も、「ファンタジーとしか読めなかった。こういう形での男女の交流を完全否定はしないが、清潔感でくるむことで、本来あってはならないことから目をそらせているようで、読んでいて落ちつかなかった」と。重松清氏も、「エグい要素が満載の作品でありながら、不思議な静謐さと清潔さをたたえていた」としながらも、「やや都合の良すぎる展開も目についてしまった」としています(亮が所謂「恋人間DV」であったという点などがそうか)。

他の選考委員は比較的厳しい評価で(言わば×)、伊集院静氏は作品の曖昧さに苦言を呈し、「亮という人物を登場させたことで作品に不必要な色合いをつけた」とも。大沢在昌氏も、「ファンタジーとしか読めなかった。こういう形での男女の交流を完全否定はしないが、清潔感でくるむことで、本来あってはならないことから目をそらせているようで、読んでいて落ちつかなかった」と。重松清氏も、「エグい要素が満載の作品でありながら、不思議な静謐さと清潔さをたたえていた」としながらも、「やや都合の良すぎる展開も目についてしまった」としています(亮が所謂「恋人間DV」であったという点などがそうか)。

「夫婦善哉」は、前記の通り、北新地の人気芸者で陽気なしっかり者の女・蝶子と、化粧問屋の若旦那で優柔不断な妻子持ちの男・柳吉が駆け落ちし、次々と商売を試みては失敗し、喧嘩しながらも別れずに一緒に生きてゆく内縁夫婦の物語であり、豊田四郎監督、森繁久彌、淡島千景主演の映画('55年/東宝)でも知られています。映画は森繁久彌主演ということもあって結構ユーモラスに描かれていますが、原作を読むと、見方によっては、頑張り屋の女性がダメ男に惚れたばっかりに、共に破滅に向かっていく、その予兆の部分まで描いた作品ととれなくもないように思いました。

「夫婦善哉」は、前記の通り、北新地の人気芸者で陽気なしっかり者の女・蝶子と、化粧問屋の若旦那で優柔不断な妻子持ちの男・柳吉が駆け落ちし、次々と商売を試みては失敗し、喧嘩しながらも別れずに一緒に生きてゆく内縁夫婦の物語であり、豊田四郎監督、森繁久彌、淡島千景主演の映画('55年/東宝)でも知られています。映画は森繁久彌主演ということもあって結構ユーモラスに描かれていますが、原作を読むと、見方によっては、頑張り屋の女性がダメ男に惚れたばっかりに、共に破滅に向かっていく、その予兆の部分まで描いた作品ととれなくもないように思いました。 実は、本編の終盤で、柳吉の父親が亡くなった際に、蝶子が葬式に出ることを実家から拒まれ、紋付を二人分用意していた蝶子は、いまだに隆吉の実家に自分が受け容れてもらえないのかと絶望し、ガス自殺未遂を起こすという事件があり(この事件は映画にも描かれて、原作同様に新聞記事になっている。この事件のため、柳吉は結局、父の位牌を持つことさえ許されなかったというのは映画のオリジナル)、こうしたことが、文学的には傑作だが、現実的に考えると、一人の女性が破滅に向かう話ともとれるのではないかと個人的に危惧するところであったのですが、ちゃんと話に続きがあって、前は「葬式に呼ばれなかった」けれど、今度は「結婚式に呼ばれる」という相対する結末が「続 夫婦善哉」には用意されていたのだなあと。

実は、本編の終盤で、柳吉の父親が亡くなった際に、蝶子が葬式に出ることを実家から拒まれ、紋付を二人分用意していた蝶子は、いまだに隆吉の実家に自分が受け容れてもらえないのかと絶望し、ガス自殺未遂を起こすという事件があり(この事件は映画にも描かれて、原作同様に新聞記事になっている。この事件のため、柳吉は結局、父の位牌を持つことさえ許されなかったというのは映画のオリジナル)、こうしたことが、文学的には傑作だが、現実的に考えると、一人の女性が破滅に向かう話ともとれるのではないかと個人的に危惧するところであったのですが、ちゃんと話に続きがあって、前は「葬式に呼ばれなかった」けれど、今度は「結婚式に呼ばれる」という相対する結末が「続 夫婦善哉」には用意されていたのだなあと。 う見方もあるのかなあと。ただし、旧版解説の

う見方もあるのかなあと。ただし、旧版解説の 映画「夫婦善哉」は、森繁久彌演じる柳吉と淡島千景演じる蝶子が熱海の温泉旅館に駆け落ちと洒落込んだところへ関東大震災に見舞われるというのが出だしでしたが、森繁久彌のアドリブっぽい演技

映画「夫婦善哉」は、森繁久彌演じる柳吉と淡島千景演じる蝶子が熱海の温泉旅館に駆け落ちと洒落込んだところへ関東大震災に見舞われるというのが出だしでしたが、森繁久彌のアドリブっぽい演技 もあって(原作に無い台詞が結構あったように思う)ユーモラスに描かれていたし、あの映画で一番気持ちがいいのは、淡島千景演じる蝶子が、「あの人を一人前の男に出世させたら、それで本望や」と言い切るところですが、原作ではこうした啖呵を切る場面はありません。

もあって(原作に無い台詞が結構あったように思う)ユーモラスに描かれていたし、あの映画で一番気持ちがいいのは、淡島千景演じる蝶子が、「あの人を一人前の男に出世させたら、それで本望や」と言い切るところですが、原作ではこうした啖呵を切る場面はありません。 淡島千景(1924-2012、享年87)は生涯を独身で通しています。森繁久彌(1913-2009、享年96)が生前に「ずっと手が出なかった」と語ったように、男性を寄せつけないオーラがあったそうです。映画は、豊田四郎監督とこの二人のコンビで「新・夫婦善哉」('63年/東宝)が作られただけでリメイク作品はありません。一方、1966年以降10回ほどTVドラマ化されていて、扇千景、中村玉緒、榊原るみ

淡島千景(1924-2012、享年87)は生涯を独身で通しています。森繁久彌(1913-2009、享年96)が生前に「ずっと手が出なかった」と語ったように、男性を寄せつけないオーラがあったそうです。映画は、豊田四郎監督とこの二人のコンビで「新・夫婦善哉」('63年/東宝)が作られただけでリメイク作品はありません。一方、1966年以降10回ほどTVドラマ化されていて、扇千景、中村玉緒、榊原るみ 、泉ピン子、森光子、浜木綿子、三林京子、黒木瞳、田中裕子、藤山直美らが蝶子(またはそれに相当する役)を演じていますが、淡島千景を超えるものはなかったとの世評のようです。2013年の織田作之助生誕100年を機に、新たに発見された続編を含む新解釈でNHKが初めてテレビドラマ化しています(全4回)。柳吉と蝶子は森山未來と尾野真千子が演じましたが、残念ながら未見です。どろっとした役を演じても透明感のあるのが淡島千景でしたが、尾野真千子はどこまでそれに迫れたのでしょうか。

、泉ピン子、森光子、浜木綿子、三林京子、黒木瞳、田中裕子、藤山直美らが蝶子(またはそれに相当する役)を演じていますが、淡島千景を超えるものはなかったとの世評のようです。2013年の織田作之助生誕100年を機に、新たに発見された続編を含む新解釈でNHKが初めてテレビドラマ化しています(全4回)。柳吉と蝶子は森山未來と尾野真千子が演じましたが、残念ながら未見です。どろっとした役を演じても透明感のあるのが淡島千景でしたが、尾野真千子はどこまでそれに迫れたのでしょうか。

「夫婦善哉」●制作年:1955年●監督:豊田四郎●製作:佐藤一郎●脚本:八住利雄●撮影:三浦光雄●音楽:團伊玖磨●原作:織田作之助●時間:121分●出演:森繁久彌/淡島千景/司葉子/浪花千栄子/小堀誠/田村楽太/三好栄子/森川佳子/山

「夫婦善哉」●制作年:1955年●監督:豊田四郎●製作:佐藤一郎●脚本:八住利雄●撮影:三浦光雄●音楽:團伊玖磨●原作:織田作之助●時間:121分●出演:森繁久彌/淡島千景/司葉子/浪花千栄子/小堀誠/田村楽太/三好栄子/森川佳子/山 茶花究/万代峰子●公開:1955/09●配給:東

茶花究/万代峰子●公開:1955/09●配給:東 宝●最初に観た

宝●最初に観た 場所:神保町シアター(14-01-18)(評価★★★★)

場所:神保町シアター(14-01-18)(評価★★★★)

これも「友情」と並んで人気の高い作品で、1959年に八千草薫主演でドラマ化され、1971年には栗原小巻主演で映画化されています。栗原小巻主演の映画版は、時代を現代に置き換え、「愛と死」と「友情」の両方を原作としています(原作における夏子の死因は流行性感冒(スペイン風邪と思われる)だったが、映画で栗原小巻演じる夏子は爆発事故で亡くなる)。

これも「友情」と並んで人気の高い作品で、1959年に八千草薫主演でドラマ化され、1971年には栗原小巻主演で映画化されています。栗原小巻主演の映画版は、時代を現代に置き換え、「愛と死」と「友情」の両方を原作としています(原作における夏子の死因は流行性感冒(スペイン風邪と思われる)だったが、映画で栗原小巻演じる夏子は爆発事故で亡くなる)。

「愛と死」...【1952年文庫化・1967年改版[新潮文庫(『愛と死』)]/1955年再文庫化[角川文庫(『愛と死』)/1965年再文庫化[旺文社文庫(『友情・愛と死―他一編』)]/1966年再文庫化[角川文庫(『友情・愛と死』)/1972年再文庫化[講談社文庫(『愛と死』)/1980年再文庫化[ポプラ社文庫(『愛と死』)]】

「愛と死」...【1952年文庫化・1967年改版[新潮文庫(『愛と死』)]/1955年再文庫化[角川文庫(『愛と死』)/1965年再文庫化[旺文社文庫(『友情・愛と死―他一編』)]/1966年再文庫化[角川文庫(『友情・愛と死』)/1972年再文庫化[講談社文庫(『愛と死』)/1980年再文庫化[ポプラ社文庫(『愛と死』)]】 「若き日の思い出」...【1955年文庫化[角川文庫(『若き日の思ひ出』)/1957年再文庫化・1968年改版[新潮文庫(『友情』)/1966年再文庫化[旺文社文庫]】

「若き日の思い出」...【1955年文庫化[角川文庫(『若き日の思ひ出』)/1957年再文庫化・1968年改版[新潮文庫(『友情』)/1966年再文庫化[旺文社文庫]】

武者小路実篤(1885-1976)が1919(大正8)年10月から12月に「大阪毎日新聞」に連載した作品で、1920(大正9)年4月には以文社より単行本が刊行されています。後に書かれる「愛と死」「若き日の思い出」と併せて、武者小路文学の青春三部作と言われていますが、特にこの「友情」は「恋する人はすべからく読むべし」とまで言われるほど根強い人気があるようで、調布市にある武者小路実篤記念館では、昨年['19年]に「友情」の発表100年を記念して、作中の言葉を記した「おみくじ」を作成し、来館者に配布したくらいです。

武者小路実篤(1885-1976)が1919(大正8)年10月から12月に「大阪毎日新聞」に連載した作品で、1920(大正9)年4月には以文社より単行本が刊行されています。後に書かれる「愛と死」「若き日の思い出」と併せて、武者小路文学の青春三部作と言われていますが、特にこの「友情」は「恋する人はすべからく読むべし」とまで言われるほど根強い人気があるようで、調布市にある武者小路実篤記念館では、昨年['19年]に「友情」の発表100年を記念して、作中の言葉を記した「おみくじ」を作成し、来館者に配布したくらいです。 この小説のモデルは、野島が武者小路実篤自身で、大宮が志賀直哉だと言われています。実生活では、志賀直哉は武者小路実篤より2歳年上ですが、二人とも初等科から学習院に通っていて、武者小路実篤が中等科6年、17歳の時、二回落第した志賀が同級になったことから、以後親しくなっています。志賀直哉はビリから6番目、武者小路実篤はビリから4番目の成績で学習院を卒業し、揃って東京帝国大学に入学しています(成績の悪い者同士で仲が良かった?)。ただし、武者小路実篤と志賀直哉が一人の女性を巡って恋敵同士のような関係になったという事実は無いようです(若い頃の風貌を見ると、志賀直哉の方がモテそうだが)。

この小説のモデルは、野島が武者小路実篤自身で、大宮が志賀直哉だと言われています。実生活では、志賀直哉は武者小路実篤より2歳年上ですが、二人とも初等科から学習院に通っていて、武者小路実篤が中等科6年、17歳の時、二回落第した志賀が同級になったことから、以後親しくなっています。志賀直哉はビリから6番目、武者小路実篤はビリから4番目の成績で学習院を卒業し、揃って東京帝国大学に入学しています(成績の悪い者同士で仲が良かった?)。ただし、武者小路実篤と志賀直哉が一人の女性を巡って恋敵同士のような関係になったという事実は無いようです(若い頃の風貌を見ると、志賀直哉の方がモテそうだが)。