「●川島 雄三 監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2456】 川島 雄三 「幕末太陽傳」

「●新珠 三千代 出演作品」の インデックッスへ 「●芦川 いづみ 出演作品」の インデックッスへ 「○日本映画 【制作年順】」の インデックッスへ ○日活100周年邦画クラシックス・GREATシリーズ

女性映画。新珠三千代のエロチシズムも見どころだし、街の風景や風俗も見どころ。

「日活100周年邦画クラシック GREAT20 洲崎パラダイス 赤信号 HDリマスター版 [DVD]」芦川いづみ・新珠三千代/三橋達也

売春防止法施行直前の東京。義治(三橋達也)と蔦枝(新珠三千代)は、故郷を駆け落ち同然に飛び出してから生活が安定せず、東京中を彷徨っていた。財布の金も尽きかけたある日、蔦枝は、勝鬨橋で、追いかけてバスに飛び乗り、義治に何も言わず、「洲崎弁天町」のバス停で降りる。洲崎川の橋を渡ったすぐ先は赤線地帯「洲崎パラダイス」だった。蔦枝はかつて洲崎で娼婦をしていた過去があり、義治は「橋を渡ったら、昔

売春防止法施行直前の東京。義治(三橋達也)と蔦枝(新珠三千代)は、故郷を駆け落ち同然に飛び出してから生活が安定せず、東京中を彷徨っていた。財布の金も尽きかけたある日、蔦枝は、勝鬨橋で、追いかけてバスに飛び乗り、義治に何も言わず、「洲崎弁天町」のバス停で降りる。洲崎川の橋を渡ったすぐ先は赤線地帯「洲崎パラダイス」だった。蔦枝はかつて洲崎で娼婦をしていた過去があり、義治は「橋を渡ったら、昔 のお前に逆戻りじゃないか」と言う。二人は、赤線の「外側」の橋の袂の居酒屋兼貸しボート屋「千草」に入る。「千草」の女主人お徳(轟夕起子)は、女手一つで幼い息子ふたりを育てているため住み込み店員を求めており、蔦枝はその晩から仕事を始める。翌日、義治はその近所のそば屋「だまされ屋」で住み込みの仕事を得る。蔦枝は人あしらいのうまさで、赤線を行き帰りする寄り道客の人気を得、やがて神田(秋葉原)のラジオ商の落合(河津清三郎)に気に入られて和服やアパ

のお前に逆戻りじゃないか」と言う。二人は、赤線の「外側」の橋の袂の居酒屋兼貸しボート屋「千草」に入る。「千草」の女主人お徳(轟夕起子)は、女手一つで幼い息子ふたりを育てているため住み込み店員を求めており、蔦枝はその晩から仕事を始める。翌日、義治はその近所のそば屋「だまされ屋」で住み込みの仕事を得る。蔦枝は人あしらいのうまさで、赤線を行き帰りする寄り道客の人気を得、やがて神田(秋葉原)のラジオ商の落合(河津清三郎)に気に入られて和服やアパ ートを与えられるようになり、いつの間にか「千草」から去った。義治は怒りのあまり歩いて神田へ出向くも、不慣れな地理や暑さと空腹のために倒れ、落合と会えず仕舞いに。そんな中、洲崎の女と共に行方を眩ませていたお徳の夫・伝七(植村謙二郎)が姿を現し、お徳は何も言わず伝七を家に招き入れる。数日後、蔦枝は落合のアパートを引き払い、洲崎に戻ってきた。「千草」を訊ねた蔦枝に、お徳は、「義治をいずれ『だまされ屋』の同僚店員・玉子(芦川いづみ)と一緒にさせたい」と言う。蔦枝は「千草」を飛び出し、「だまされ屋」に向かう。お徳は義治と蔦枝を会わせないよう、出前帰りの義治を日暮れまで「千草」に釘付けにする。伝七は店に帰る義治に付き合って外出し、「遅まきながら、なんとかいい親父になろうと思っている」と心境の変化を吐露し、途中で別れる。いつまでも「だまされ屋」に戻らない義治を探して洲崎を歩き回る蔦枝は、「千草」の常連客で顔馴染みの信夫(牧真介)と橋で出会う。信夫は、ある女を足抜けさせるために毎晩赤線に通っていたが、その女が消えたことを話す。蔦枝は慰めるつもりで「吉原か鳩の街で、今頃誰かといいことしてるわよ。それより私と......」と言うが、「売春防止法なんかできたって、どうにもなりはしないんだ」と叫ぶ信夫に平手打ちを食わされる。義治が「だまされ屋」に戻ると、玉子から蔦枝がさっきまで待っていたことを告げられ、義治は仕事を放り出し、雨の中を傘も持たずに飛び出す―。

ートを与えられるようになり、いつの間にか「千草」から去った。義治は怒りのあまり歩いて神田へ出向くも、不慣れな地理や暑さと空腹のために倒れ、落合と会えず仕舞いに。そんな中、洲崎の女と共に行方を眩ませていたお徳の夫・伝七(植村謙二郎)が姿を現し、お徳は何も言わず伝七を家に招き入れる。数日後、蔦枝は落合のアパートを引き払い、洲崎に戻ってきた。「千草」を訊ねた蔦枝に、お徳は、「義治をいずれ『だまされ屋』の同僚店員・玉子(芦川いづみ)と一緒にさせたい」と言う。蔦枝は「千草」を飛び出し、「だまされ屋」に向かう。お徳は義治と蔦枝を会わせないよう、出前帰りの義治を日暮れまで「千草」に釘付けにする。伝七は店に帰る義治に付き合って外出し、「遅まきながら、なんとかいい親父になろうと思っている」と心境の変化を吐露し、途中で別れる。いつまでも「だまされ屋」に戻らない義治を探して洲崎を歩き回る蔦枝は、「千草」の常連客で顔馴染みの信夫(牧真介)と橋で出会う。信夫は、ある女を足抜けさせるために毎晩赤線に通っていたが、その女が消えたことを話す。蔦枝は慰めるつもりで「吉原か鳩の街で、今頃誰かといいことしてるわよ。それより私と......」と言うが、「売春防止法なんかできたって、どうにもなりはしないんだ」と叫ぶ信夫に平手打ちを食わされる。義治が「だまされ屋」に戻ると、玉子から蔦枝がさっきまで待っていたことを告げられ、義治は仕事を放り出し、雨の中を傘も持たずに飛び出す―。

1956(昭和31)年7月公開の川島雄三監督作。原作は芝木好子(1914-1991/77歳没)が1953(昭和28)年に発表した「洲崎パラダイス」で、売春防止法の公布が1956年、施行が1957(昭和32)年4月ですから、原作も映画もほぼリアルタイムということになります。原作が書かれた翌年1954(昭和29)年に〈洲崎〉(現・木場駅付近)には、カフェ220軒が従業婦800人を擁し、合法的に営業をしていたとのことで、〈吉原〉を上回る規模でしょうか。三浦哲郎の「忍ぶ川」のヒロイン・志乃も「洲崎パラダイス」にある射的屋の娘でした(因みに、蔦枝のセリフに出てくる〈鳩の街〉は、吉行 淳之介 の「原色の街」の舞台である〈玉の井〉あたり(現・曳舟駅付近)。

1956(昭和31)年7月公開の川島雄三監督作。原作は芝木好子(1914-1991/77歳没)が1953(昭和28)年に発表した「洲崎パラダイス」で、売春防止法の公布が1956年、施行が1957(昭和32)年4月ですから、原作も映画もほぼリアルタイムということになります。原作が書かれた翌年1954(昭和29)年に〈洲崎〉(現・木場駅付近)には、カフェ220軒が従業婦800人を擁し、合法的に営業をしていたとのことで、〈吉原〉を上回る規模でしょうか。三浦哲郎の「忍ぶ川」のヒロイン・志乃も「洲崎パラダイス」にある射的屋の娘でした(因みに、蔦枝のセリフに出てくる〈鳩の街〉は、吉行 淳之介 の「原色の街」の舞台である〈玉の井〉あたり(現・曳舟駅付近)。

新珠三千代(脱がないのにすごくエロチック)と三橋達也が演じる、別れた方がいいのに別れられない男女、義治と蔦枝。周囲にいくら止められようと、磁石のように引き合ってしまう腐れ縁といった感じで、樋口一葉の「にごりえ」や織田作之助の原作「夫婦善哉」の系譜のようにも思いました。そんな男女とそれを取り巻く人間模様が、〈橋〉に始まり〈橋〉に終わる物語として描き出されています。ただし、冒頭でバスに飛び乗ったのが蔦枝で、義治は慌ててそれについていくだけだったのに、ラストでは義治の方が自ら駆け出してバスに飛び乗るという―最初のうちはいじけてばかりいた義治の変化を、こうした対比で見せているのが上手いと思いました。

新珠三千代(脱がないのにすごくエロチック)と三橋達也が演じる、別れた方がいいのに別れられない男女、義治と蔦枝。周囲にいくら止められようと、磁石のように引き合ってしまう腐れ縁といった感じで、樋口一葉の「にごりえ」や織田作之助の原作「夫婦善哉」の系譜のようにも思いました。そんな男女とそれを取り巻く人間模様が、〈橋〉に始まり〈橋〉に終わる物語として描き出されています。ただし、冒頭でバスに飛び乗ったのが蔦枝で、義治は慌ててそれについていくだけだったのに、ラストでは義治の方が自ら駆け出してバスに飛び乗るという―最初のうちはいじけてばかりいた義治の変化を、こうした対比で見せているのが上手いと思いました。

一方、轟夕起子が演じるお徳は、夫・伝七が戻ってきてせっかくいい親父になろうと思っていたところに、その夫が別れた女に殺されることになり、実に気の毒でした(その事件現場で、義治と蔦枝が再会するというのも何か運命的)。こうした悲劇もありましたが、義治が働いた蕎麦屋「だまされ屋」の女店員・玉子を演じた芦川いづみの可憐さ 先輩店員・三吉を演じた小沢昭一のユーモラスな味わいなど、いろんな要素が盛り込まれた群像劇になっていました。

一方、轟夕起子が演じるお徳は、夫・伝七が戻ってきてせっかくいい親父になろうと思っていたところに、その夫が別れた女に殺されることになり、実に気の毒でした(その事件現場で、義治と蔦枝が再会するというのも何か運命的)。こうした悲劇もありましたが、義治が働いた蕎麦屋「だまされ屋」の女店員・玉子を演じた芦川いづみの可憐さ 先輩店員・三吉を演じた小沢昭一のユーモラスな味わいなど、いろんな要素が盛り込まれた群像劇になっていました。

現在は埋め立てられてしまっている洲崎川や船着き場など、もうこの映画でしか見られない風情ある風景も、時代の記録として貴重です。ボンネット型のバス車両には車掌がいて、「次は〜洲崎〜洲崎弁天町」とアナウンスをしています(都バスでは1965年からワンマンバスが運行されている)。

現在は埋め立てられてしまっている洲崎川や船着き場など、もうこの映画でしか見られない風情ある風景も、時代の記録として貴重です。ボンネット型のバス車両には車掌がいて、「次は〜洲崎〜洲崎弁天町」とアナウンスをしています(都バスでは1965年からワンマンバスが運行されている)。

バスの車窓からは、材木を保管している貯木場が見え、これは、荒川の河口に近い沖合の埋立地に1969年、新たな貯木場、新木場が建設される前のものです(大島渚監督「青春残酷物語」('60年)の冒頭にも使われていた)。義治がラジオ商の落合を訪ねて彷徨う神田・秋葉原の当時の風景も貴重映像ではないかと思います。

バスの車窓からは、材木を保管している貯木場が見え、これは、荒川の河口に近い沖合の埋立地に1969年、新たな貯木場、新木場が建設される前のものです(大島渚監督「青春残酷物語」('60年)の冒頭にも使われていた)。義治がラジオ商の落合を訪ねて彷徨う神田・秋葉原の当時の風景も貴重映像ではないかと思います。

川島雄二監督の「とんかつ大将」('52年)から連なる市井の人々を描いた人情物であると同時に、赤線に墜ちるか堅気を通せるかという境界線にある女性を描いた、後の「女は二度生まれる」('61年)などに連なる川島雄三監督ならではの「女性映画」でもあったように思います。ごく自然な所作の中にちらりと肌を見せる新珠三千代のエロチシズムも見どころだし(エロチックだからこそ境界線上を彷徨っている危うさを感じさせる)、街の風景や風俗も見どころの映画でした。

川島雄二監督の「とんかつ大将」('52年)から連なる市井の人々を描いた人情物であると同時に、赤線に墜ちるか堅気を通せるかという境界線にある女性を描いた、後の「女は二度生まれる」('61年)などに連なる川島雄三監督ならではの「女性映画」でもあったように思います。ごく自然な所作の中にちらりと肌を見せる新珠三千代のエロチシズムも見どころだし(エロチックだからこそ境界線上を彷徨っている危うさを感じさせる)、街の風景や風俗も見どころの映画でした。

新珠三千代/三橋達也/轟夕起子

「洲崎パラダイス 赤信号」●制作年:1956年●監督:川

「洲崎パラダイス 赤信号」●制作年:1956年●監督:川 島雄三●製作:坂上静翁●脚本:井手俊郎/寺田信義●撮影:高村倉太郎●音楽:眞鍋理一郎●原作:芝木好子●時間:81分●出演:新珠三千代/三橋達也/轟夕起子/植村謙二郎/平沼徹/松本薫/芦川いづみ/牧真介/津田朝子/河津清三郎●公開:1956/07●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-01)(評価:★★★★☆)

島雄三●製作:坂上静翁●脚本:井手俊郎/寺田信義●撮影:高村倉太郎●音楽:眞鍋理一郎●原作:芝木好子●時間:81分●出演:新珠三千代/三橋達也/轟夕起子/植村謙二郎/平沼徹/松本薫/芦川いづみ/牧真介/津田朝子/河津清三郎●公開:1956/07●配給:日活●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-01)(評価:★★★★☆)

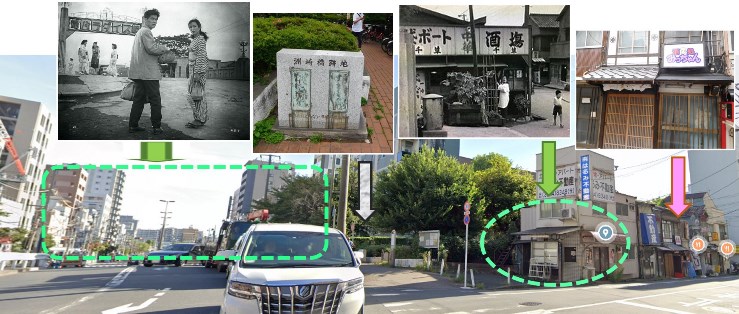

洲崎神社(2024.4.27撮影、以下同じ)

「特飲街」の面影を残す店々

「洲崎橋跡地」の碑

映画「洲崎パラダイス」における居酒屋「千草」のあった場所(写真手前:現在は不動産屋)

不動産屋の隣の「特飲街」の面影を残す店

神保町シアター(24-02-01)

三橋達也 in「洲崎パラダイス赤信号」('56年)/「ガス人間第1号」('60年)/「天国と地獄」('63年)

NHK「連想ゲーム」('69年4月-'91年3月)白組1枠レギュラー解答者・三橋達也('73年4月-'79年3月)「グラフNHK」'73年8月号

原作は33篇のエピソードからなる「浦粕」とそこに暮らす人々のいわば"点描"ですが、映画ではそこから幾つかのエピソードを拾い上げて膨らませ、特にフランキー堺が演じる五郎の結婚騒動が中心にきているため、哀しい話もあるけれども、全体的には喜劇色が強くなっているように思いました。それでも、原作を巧みに再構成し(脚本は新藤兼人)、「浦粕」で暮らす人々の悲喜交交(こもごも)をよく描いた作品だと思います。

原作は33篇のエピソードからなる「浦粕」とそこに暮らす人々のいわば"点描"ですが、映画ではそこから幾つかのエピソードを拾い上げて膨らませ、特にフランキー堺が演じる五郎の結婚騒動が中心にきているため、哀しい話もあるけれども、全体的には喜劇色が強くなっているように思いました。それでも、原作を巧みに再構成し(脚本は新藤兼人)、「浦粕」で暮らす人々の悲喜交交(こもごも)をよく描いた作品だと思います。 森繁久彌は主人公の語り手の立場で、珍しく受け身的な演技でしたが、これはこれでぴったりでした。最後、逃げ出すかのように「浦粕」を去るのも原作と同じです。左卜全演じる「船長」が、退職後、廃船に住んでいまだに若いころの恋人(桜井浩子)を思い出しているというのも切なかったです。

森繁久彌は主人公の語り手の立場で、珍しく受け身的な演技でしたが、これはこれでぴったりでした。最後、逃げ出すかのように「浦粕」を去るのも原作と同じです。左卜全演じる「船長」が、退職後、廃船に住んでいまだに若いころの恋人(桜井浩子)を思い出しているというのも切なかったです。 名優揃いですが、その魅力を引き出す川島雄三の演出はさすが。先に述べたよう

名優揃いですが、その魅力を引き出す川島雄三の演出はさすが。先に述べたよう に、時代が戦後なのか昭和初期なのかよくわからないのが残念で(戦後だとすればかなりアナクロということになる)星半分マイナス。でも、もうこうした映画は撮れないだろうという思いで(加えて、久しく待望されたDVD化を祝して)星半分オマケして、最終的に星3つ半というところでしょうか。

に、時代が戦後なのか昭和初期なのかよくわからないのが残念で(戦後だとすればかなりアナクロということになる)星半分マイナス。でも、もうこうした映画は撮れないだろうという思いで(加えて、久しく待望されたDVD化を祝して)星半分オマケして、最終的に星3つ半というところでしょうか。 「青べか物語」●制作年:1962年●監督:川島雄三●製作:佐藤一郎/椎野英之●脚本:新藤兼人●撮影:岡崎宏三●音楽:

「青べか物語」●制作年:1962年●監督:川島雄三●製作:佐藤一郎/椎野英之●脚本:新藤兼人●撮影:岡崎宏三●音楽:

佐山家の主人・佐山貞次(森雅之)は弁護士、夫人・市子(原節子)は教養深い優雅な女性。結婚十年で未だ子供が無いが、佐山が担当する死刑囚の娘・妙子(香川京子)を引取って面倒をみている。ある日、市子の女学校時代の親友・音子(音羽久米子)の娘さかえ(久我美子)が、大阪から市子を頼って家出して来た。さかえは自由奔放で行動的。妙子は内向的な影のある娘で、父に面会に行くほかは、アルバイト学生・有田(石浜朗)との密かな恋に歓びを感じている。二人とも佐山夫妻に憧れているが、さかえは積極的、妙子は消極的。市子には結婚前、清野(三橋達也)という恋人があったが、ある時、佐山の親友の息子・光一(太刀川寛)から何年ぶりかの清野に紹介された。その後、佐山が過労で倒

佐山家の主人・佐山貞次(森雅之)は弁護士、夫人・市子(原節子)は教養深い優雅な女性。結婚十年で未だ子供が無いが、佐山が担当する死刑囚の娘・妙子(香川京子)を引取って面倒をみている。ある日、市子の女学校時代の親友・音子(音羽久米子)の娘さかえ(久我美子)が、大阪から市子を頼って家出して来た。さかえは自由奔放で行動的。妙子は内向的な影のある娘で、父に面会に行くほかは、アルバイト学生・有田(石浜朗)との密かな恋に歓びを感じている。二人とも佐山夫妻に憧れているが、さかえは積極的、妙子は消極的。市子には結婚前、清野(三橋達也)という恋人があったが、ある時、佐山の親友の息子・光一(太刀川寛)から何年ぶりかの清野に紹介された。その後、佐山が過労で倒 れた時、さかえは彼のために尽くし、急激に佐山を慕うようになる。全快した佐山と共に、さかえは彼の事務所に勤めることになり、市子の心は微妙にさやぐのだった。その頃、音子が上京し、清野のことも話題になったが、その彼女らの前に、佐山とさかえが清野の招きをうけ、彼に送られて帰宅するという一幕があった。一方、妙子は有田と同棲するために佐山家を出たが、妙子の心づくしにも拘らず、有田は彼女から去っていく。妙子の父の公判が開かれる前日、わがままを言って佐山に打(ぶ)たれたさかえは、その晩帰宅しなかった。市子は、佐山との生活での彼女の苦悩をはじめて夫に打明けたが、市子が思ったほど佐山はさかえに心を奪われてはいなかった。公判の日、妙子の父は佐山の努力で減刑になり、また、さかえは音子のいる宿で泊まったことが判り、市子は安堵する。が、それも束の間、佐山が交通事故で負傷する。幸いにも傷は軽くてほどなく退院した。退院祝いの日、多勢の見舞客のなかに、素直になったさかえを喜ぶ音子や、少年医療院への就職がきまった妙子もいた。だが何よりも佐山家にとっての喜びは、市子が身籠ったことだった。そこへ、京都の父の許へ行くというさかえが、別れを言いに来た。隣室の音子を呼ぼうとする市子をあとに、さかえは雨の中を逃げるように歩み去る―。

れた時、さかえは彼のために尽くし、急激に佐山を慕うようになる。全快した佐山と共に、さかえは彼の事務所に勤めることになり、市子の心は微妙にさやぐのだった。その頃、音子が上京し、清野のことも話題になったが、その彼女らの前に、佐山とさかえが清野の招きをうけ、彼に送られて帰宅するという一幕があった。一方、妙子は有田と同棲するために佐山家を出たが、妙子の心づくしにも拘らず、有田は彼女から去っていく。妙子の父の公判が開かれる前日、わがままを言って佐山に打(ぶ)たれたさかえは、その晩帰宅しなかった。市子は、佐山との生活での彼女の苦悩をはじめて夫に打明けたが、市子が思ったほど佐山はさかえに心を奪われてはいなかった。公判の日、妙子の父は佐山の努力で減刑になり、また、さかえは音子のいる宿で泊まったことが判り、市子は安堵する。が、それも束の間、佐山が交通事故で負傷する。幸いにも傷は軽くてほどなく退院した。退院祝いの日、多勢の見舞客のなかに、素直になったさかえを喜ぶ音子や、少年医療院への就職がきまった妙子もいた。だが何よりも佐山家にとっての喜びは、市子が身籠ったことだった。そこへ、京都の父の許へ行くというさかえが、別れを言いに来た。隣室の音子を呼ぼうとする市子をあとに、さかえは雨の中を逃げるように歩み去る―。 川島雄三の1958(昭和33)年監督作で、原作は川端康成が、朝日新聞の朝刊紙上に、1956(昭和31)年3月から同年11月まで251回にわたり連載した長編小説で、前半104回分が「女であること(一)」として1956(昭和31)年12月に新潮社から刊行され、後半は「女であること(二)」として翌年同社より刊行されています。

川島雄三の1958(昭和33)年監督作で、原作は川端康成が、朝日新聞の朝刊紙上に、1956(昭和31)年3月から同年11月まで251回にわたり連載した長編小説で、前半104回分が「女であること(一)」として1956(昭和31)年12月に新潮社から刊行され、後半は「女であること(二)」として翌年同社より刊行されています。 田中澄江、井手俊郎、川島雄三の3人の共同脚色で、原作も会話が多く、名作ながら川端作品の中ではすらすら読めるタイプに属するものですが、ただし、文庫で680ぺージ近い長編、それをテンポ良く100分の映画に纏めたという感じです。ストーリー的にも、比較的原作に忠実に作られていたように思います(妙子の女友達が出てこなかったぐらいか)。

田中澄江、井手俊郎、川島雄三の3人の共同脚色で、原作も会話が多く、名作ながら川端作品の中ではすらすら読めるタイプに属するものですが、ただし、文庫で680ぺージ近い長編、それをテンポ良く100分の映画に纏めたという感じです。ストーリー的にも、比較的原作に忠実に作られていたように思います(妙子の女友達が出てこなかったぐらいか)。

二人とも原節子(当時38歳くらいか)演じる市子に憧れていますが、とりわけ久我美子演じるさかえは、市子に同性愛的な思慕を抱いている風で(市子に接吻するシーンは原作通り)、それでいて佐山にも急速に接近していく、やや小悪魔的な面もある女性です(市子と彼女の昔の恋人・清野の再会の場もしっかり盗み見したうえで、光一に接近しているし)。

二人とも原節子(当時38歳くらいか)演じる市子に憧れていますが、とりわけ久我美子演じるさかえは、市子に同性愛的な思慕を抱いている風で(市子に接吻するシーンは原作通り)、それでいて佐山にも急速に接近していく、やや小悪魔的な面もある女性です(市子と彼女の昔の恋人・清野の再会の場もしっかり盗み見したうえで、光一に接近しているし)。 終盤に市子が身籠ったというのは、「雨降って地固まる」といったところでしょうか。ただし、原作もそうですが、映画もプロセスにおいてそうなることを示唆する描写がないので、何かしっくりこない気もします。とは言え、夫婦も危機を乗り越え(もともと、三橋達也よりは森雅之の方が渋いと思うけれどね。作者が川端であることを思うと、森雅之と久我美子の方が危なかった?)、香川京子演じる妙子も将来が見えて落ち着いたのかと思うと、後は、その団欒の輪に入れないのは、久我美子演じるさかえのみです。「違ったところで、違った自分を探し出したい」と言って駆け出していく彼女は、最後まで自分探しを続ける予感がします(ただし、最後のこのセリフも映画のオリジナル。原作は、ただ父に会いに行くと言っているだけで、映画はやや親切過ぎるくらい説明過剰か)。

終盤に市子が身籠ったというのは、「雨降って地固まる」といったところでしょうか。ただし、原作もそうですが、映画もプロセスにおいてそうなることを示唆する描写がないので、何かしっくりこない気もします。とは言え、夫婦も危機を乗り越え(もともと、三橋達也よりは森雅之の方が渋いと思うけれどね。作者が川端であることを思うと、森雅之と久我美子の方が危なかった?)、香川京子演じる妙子も将来が見えて落ち着いたのかと思うと、後は、その団欒の輪に入れないのは、久我美子演じるさかえのみです。「違ったところで、違った自分を探し出したい」と言って駆け出していく彼女は、最後まで自分探しを続ける予感がします(ただし、最後のこのセリフも映画のオリジナル。原作は、ただ父に会いに行くと言っているだけで、映画はやや親切過ぎるくらい説明過剰か)。

キャラクターとしては、久我美子演じるさかえが一番"キャラ立ち"していたでしょうか。溝口健二監督の「噂の女」('54年/大映)で「日本のオードリー・ヘプバーン」と言われた彼女ですが(「ローマの休日」が1954年4月に日本で公開されるや、一躍ショートカット、所謂ヘプバーンカットが大流行した)、その4年後のこの「女であること」でも、ヘプバーンを意識して模しているように思いました。そのヘプバーンが大阪弁を喋るので、否が応でも久我美子は印象に残ります。

キャラクターとしては、久我美子演じるさかえが一番"キャラ立ち"していたでしょうか。溝口健二監督の「噂の女」('54年/大映)で「日本のオードリー・ヘプバーン」と言われた彼女ですが(「ローマの休日」が1954年4月に日本で公開されるや、一躍ショートカット、所謂ヘプバーンカットが大流行した)、その4年後のこの「女であること」でも、ヘプバーンを意識して模しているように思いました。そのヘプバーンが大阪弁を喋るので、否が応でも久我美子は印象に残ります。

「女であること」●制作年:1958年●監督:川島雄三●製作:滝村和男/永島一朗●脚本:田中澄江/井手俊郎/川島雄三●撮影:飯村正●音楽:黛敏郎●原作:川端康成●時間:100分●出演:原節子/森雅之/久我美子/香川京子/三橋達也/石浜朗/太刀川洋一/中北千枝子/芦田伸介/菅井きん/丹阿弥谷津子/荒木道子/音羽久米子/南美江/山本学/美輪明宏●公開:1958/01●配給:東宝●最初に観た神保町シアター(「生誕110年 森雅之」特集)(21-04-22)(評価:★★★☆)

「女であること」●制作年:1958年●監督:川島雄三●製作:滝村和男/永島一朗●脚本:田中澄江/井手俊郎/川島雄三●撮影:飯村正●音楽:黛敏郎●原作:川端康成●時間:100分●出演:原節子/森雅之/久我美子/香川京子/三橋達也/石浜朗/太刀川洋一/中北千枝子/芦田伸介/菅井きん/丹阿弥谷津子/荒木道子/音羽久米子/南美江/山本学/美輪明宏●公開:1958/01●配給:東宝●最初に観た神保町シアター(「生誕110年 森雅之」特集)(21-04-22)(評価:★★★☆)

九段の花街の芸者・小えん、本名友子(若尾文子)は、売春防止法が施行されて、肩身の狭い思いをしながらも特に芸も無いため、建築家の筒井(山村聡)に抱かれるなどして、適当に法をすり抜けながら客を取る日々を送っている。芸者仲間の桃千代(八潮悠子)が早

九段の花街の芸者・小えん、本名友子(若尾文子)は、売春防止法が施行されて、肩身の狭い思いをしながらも特に芸も無いため、建築家の筒井(山村聡)に抱かれるなどして、適当に法をすり抜けながら客を取る日々を送っている。芸者仲間の桃千代(八潮悠子)が早 々見切りをつけ、銀座でバー勤めをすることになり一緒に誘われるが、小えんは誘いを断り九段に留まる。置屋の近所に住む学生・牧(藤巻潤)に仄かな恋心を抱きながらも、馴染み客の矢島(山茶花究)とは適当に遊びに興じたりしていたが、宴席で知り合った寿司職人・野崎(フランキー堺)に

々見切りをつけ、銀座でバー勤めをすることになり一緒に誘われるが、小えんは誘いを断り九段に留まる。置屋の近所に住む学生・牧(藤巻潤)に仄かな恋心を抱きながらも、馴染み客の矢島(山茶花究)とは適当に遊びに興じたりしていたが、宴席で知り合った寿司職人・野崎(フランキー堺)に 対しては、自らデートに誘ったりして他の男とは一線を画していた。しかし、密告者により売春行為がバレて職

対しては、自らデートに誘ったりして他の男とは一線を画していた。しかし、密告者により売春行為がバレて職 を追われた彼女は、桃千代のいる銀座のバーで本名の友子の名で働くことになる。店で筒井と再会し、妾となりアパートまで世話して貰うようになるが、筒井は独占欲が強く、友子を縛りつける。ある日、友子は、映画館で知り合った少年工・孝平(高見国一)と、遊びのつもりで関係を持つが、それが

を追われた彼女は、桃千代のいる銀座のバーで本名の友子の名で働くことになる。店で筒井と再会し、妾となりアパートまで世話して貰うようになるが、筒井は独占欲が強く、友子を縛りつける。ある日、友子は、映画館で知り合った少年工・孝平(高見国一)と、遊びのつもりで関係を持つが、それが 筒井にバレてしまう。筒井に散々脅された友子は、二度と他の男と付き合わないと決め、その後は、筒井の希望通りに唄を習い始めたりと、平穏の日々となるが、その筒井が突然病に倒れ入院することに。それを機に友子は小えんに戻り、九段の花街に復帰しながら、本妻の隙を窺って筒

筒井にバレてしまう。筒井に散々脅された友子は、二度と他の男と付き合わないと決め、その後は、筒井の希望通りに唄を習い始めたりと、平穏の日々となるが、その筒井が突然病に倒れ入院することに。それを機に友子は小えんに戻り、九段の花街に復帰しながら、本妻の隙を窺って筒 井を見舞うが、筒井が急逝すると筒井の妻(山岡久乃)が置屋に現れ、執拗な言い掛かりをつけてくる。その後、学生だった牧が就職し、その仕事上の接待としてお座敷を訪れ再会を遂げるが、牧が外国人客の接待を頼んだのを知って絶望する。街に彷徨い出た彼女はいつかの少年工に出会い、少年が山に行きたいのを知って、故郷へ行って見ようと思う。その途中、妻子ともに幸福そうな野崎にばったり出会う。彼女から金をもらって元気に山にでかける少年を見送り、自らは駅に独り佇む―。

井を見舞うが、筒井が急逝すると筒井の妻(山岡久乃)が置屋に現れ、執拗な言い掛かりをつけてくる。その後、学生だった牧が就職し、その仕事上の接待としてお座敷を訪れ再会を遂げるが、牧が外国人客の接待を頼んだのを知って絶望する。街に彷徨い出た彼女はいつかの少年工に出会い、少年が山に行きたいのを知って、故郷へ行って見ようと思う。その途中、妻子ともに幸福そうな野崎にばったり出会う。彼女から金をもらって元気に山にでかける少年を見送り、自らは駅に独り佇む―。 1961(昭和36)年公開の川島雄三(1918-1963/享年45)監督作で、川島雄三はこれが大映での初監督作でした。原作は富田常雄の『小えん日記』('99年/講談社)で(そう言えば、川島監督の「

1961(昭和36)年公開の川島雄三(1918-1963/享年45)監督作で、川島雄三はこれが大映での初監督作でした。原作は富田常雄の『小えん日記』('99年/講談社)で(そう言えば、川島監督の「 かを考えるようになります。まず、ある意味自分を縛っていた建築家のパトロン筒井の死と、その本妻から上から目線での言いがかりをつけられた事件(こうなると妾は本妻に対して弱い)。さらに、かつて想いを寄せたこともあった牧に、宴席で牧の学生時代の初恋相手として紹介されたと思いきや、接待客の外国人に枕営業をして欲しいと頼まれるという屈辱。小えんはそれを頑なに断り、九段の花街を出ていくことになりますが、それまでふわふわと生きていた彼女が、プライドに目覚めた瞬間とも言えます。

かを考えるようになります。まず、ある意味自分を縛っていた建築家のパトロン筒井の死と、その本妻から上から目線での言いがかりをつけられた事件(こうなると妾は本妻に対して弱い)。さらに、かつて想いを寄せたこともあった牧に、宴席で牧の学生時代の初恋相手として紹介されたと思いきや、接待客の外国人に枕営業をして欲しいと頼まれるという屈辱。小えんはそれを頑なに断り、九段の花街を出ていくことになりますが、それまでふわふわと生きていた彼女が、プライドに目覚めた瞬間とも言えます。 いつかの少年工を誘い、かねてから行きたがっていた長野の上高地へ向かうと、その電車内で、偶然、信州のわさび屋の出戻り子持ち女性と一緒になったと聞いていた、あの寿司職人だった野崎を見かけてしまう...。結局、途中のバス乗り場で少年に金や腕時計等を渡して、実家に帰ると言って少年とも別れ一人になる友子でした(もう小えんではない)。

いつかの少年工を誘い、かねてから行きたがっていた長野の上高地へ向かうと、その電車内で、偶然、信州のわさび屋の出戻り子持ち女性と一緒になったと聞いていた、あの寿司職人だった野崎を見かけてしまう...。結局、途中のバス乗り場で少年に金や腕時計等を渡して、実家に帰ると言って少年とも別れ一人になる友子でした(もう小えんではない)。 ラストはやや唐突に終わりますが、駅の待合所に一人座り電車を待つ彼女が、新しい人生を生きていこうという決意に目覚めたことが示唆されるような終わり方ともとれます。タイトルがまさにそのものですが、ただ、このタイトルがないと彼女の内心は慮りにくい面もあり、「女は二度生まれる」というタイトルが「解題」になっているような面もあるように思いました(「はじめは女として、二度目は、人間として」というキャッチまで付けられている)。

ラストはやや唐突に終わりますが、駅の待合所に一人座り電車を待つ彼女が、新しい人生を生きていこうという決意に目覚めたことが示唆されるような終わり方ともとれます。タイトルがまさにそのものですが、ただ、このタイトルがないと彼女の内心は慮りにくい面もあり、「女は二度生まれる」というタイトルが「解題」になっているような面もあるように思いました(「はじめは女として、二度目は、人間として」というキャッチまで付けられている)。 違った受け止め方をする映画っていうのも、それはそれで味があると言えるのではないでしょうか。若尾文子はリアルで存在感ある演技をしていたし、脇役ではフランキー堺が良かったです(寿司職人の野崎はわさび屋になっちゃったのかあ(笑))。前の年にデビューしたばかりの江波杏子も出ていました。

違った受け止め方をする映画っていうのも、それはそれで味があると言えるのではないでしょうか。若尾文子はリアルで存在感ある演技をしていたし、脇役ではフランキー堺が良かったです(寿司職人の野崎はわさび屋になっちゃったのかあ(笑))。前の年にデビューしたばかりの江波杏子も出ていました。

「女は二度生まれる」●制作年:1961年●監督:川島雄三●脚本:井手俊郎/川島雄三●撮影:村井博●音楽:池野成●原作:富田常雄「小えん日記」●時間:99分●出演:若尾文子/藤巻潤/山村聡/菅原通済(特別出演)/山茶花究/江波杏子/高野通子/潮万太郎/倉田マユミ/上田吉二郎/村田知栄子/八潮悠子/山内敬

「女は二度生まれる」●制作年:1961年●監督:川島雄三●脚本:井手俊郎/川島雄三●撮影:村井博●音楽:池野成●原作:富田常雄「小えん日記」●時間:99分●出演:若尾文子/藤巻潤/山村聡/菅原通済(特別出演)/山茶花究/江波杏子/高野通子/潮万太郎/倉田マユミ/上田吉二郎/村田知栄子/八潮悠子/山内敬

長屋に住む青年医師・荒木勇作(佐野周二)は「とんかつ大将」と呼ばれみんなに親しまれていた。艶歌師・吟月(三井弘次)と兄弟のようにして同居していたが、吟月は、浅草裏の飲み屋「一直」の女主人・菊江(角梨枝子)に惚れて、一夜勇作を誘って飲みに行った。折も折、菊江の弟・周二(高橋貞二)が喧嘩でゲガして帰って来たので、勇作はその手当をし、近くの病院へかつぎ込む。ところがその病院の女医が、昼間、勇作が自動車にぶつけられた老人・太平(坂本武)に代わって、さんざん油を絞ってやった自動車の主・真弓(津島恵子)だった。てきばきと手術をする勇作の姿に、菊江も真弓も惹きつけられる。やがて傷の直った周二も勇作に諭され、不良から足を洗うべく自主する。勇作には学徒出陣の時未来を約束した多美(幾野道子)という恋人があったが、終戦で復員して帰ると、その多美は彼の親友・丹羽(徳大寺伸)と結婚して利春(設楽幸嗣)という息子もいた。しかも生活の苦しさから、つい多美が百貨店で万引きをして捕らえられたのを勇作が救ってやったことを、丹羽は逆に怨みの眼で見る。一方真弓の病院では、悪徳弁護士・大岩(北竜二)の勧めで、勇作たちの住む長屋を取り壊す計画を進めていたが、勇作は長屋の人々を想って反対運動を起こす。大岩方でも、丹羽たちを使って勇作が元大臣の父の選挙運動のために長屋の連中を利用しているのだと中傷したため、長屋の人々の心は勇作から離れて行く。がある日、急病の利春を勇作が長屋の火事をよそに、手術の手を尽くし救ってやったことから、丹羽の心が解け、やがて長屋の跡にキャバレーを建てようとする大岩の悪計も真弓父娘に知られた。長屋には再び長閑な春が訪れたが、父の急病の報に、勇作は馴染み深い長屋を去って行かなければならなかった―。

長屋に住む青年医師・荒木勇作(佐野周二)は「とんかつ大将」と呼ばれみんなに親しまれていた。艶歌師・吟月(三井弘次)と兄弟のようにして同居していたが、吟月は、浅草裏の飲み屋「一直」の女主人・菊江(角梨枝子)に惚れて、一夜勇作を誘って飲みに行った。折も折、菊江の弟・周二(高橋貞二)が喧嘩でゲガして帰って来たので、勇作はその手当をし、近くの病院へかつぎ込む。ところがその病院の女医が、昼間、勇作が自動車にぶつけられた老人・太平(坂本武)に代わって、さんざん油を絞ってやった自動車の主・真弓(津島恵子)だった。てきばきと手術をする勇作の姿に、菊江も真弓も惹きつけられる。やがて傷の直った周二も勇作に諭され、不良から足を洗うべく自主する。勇作には学徒出陣の時未来を約束した多美(幾野道子)という恋人があったが、終戦で復員して帰ると、その多美は彼の親友・丹羽(徳大寺伸)と結婚して利春(設楽幸嗣)という息子もいた。しかも生活の苦しさから、つい多美が百貨店で万引きをして捕らえられたのを勇作が救ってやったことを、丹羽は逆に怨みの眼で見る。一方真弓の病院では、悪徳弁護士・大岩(北竜二)の勧めで、勇作たちの住む長屋を取り壊す計画を進めていたが、勇作は長屋の人々を想って反対運動を起こす。大岩方でも、丹羽たちを使って勇作が元大臣の父の選挙運動のために長屋の連中を利用しているのだと中傷したため、長屋の人々の心は勇作から離れて行く。がある日、急病の利春を勇作が長屋の火事をよそに、手術の手を尽くし救ってやったことから、丹羽の心が解け、やがて長屋の跡にキャバレーを建てようとする大岩の悪計も真弓父娘に知られた。長屋には再び長閑な春が訪れたが、父の急病の報に、勇作は馴染み深い長屋を去って行かなければならなかった―。 川島雄三(1918-1963/享年45)が富田常雄の原作を脚色・監督した1952年2月公開作。"鉄板の人情話"或いは"王道のストーリー"と言っていい作品ですが、30代前半でこうした作品を撮ってしまう川島雄という人の才覚は、何か不思議なものさえ感じます。因みに、「とんかつ大将」というのは、主人公の好物がとんかつであることに由来する主人公の愛称です(主人公は「とんかつ屋」ではなく医師である)。

川島雄三(1918-1963/享年45)が富田常雄の原作を脚色・監督した1952年2月公開作。"鉄板の人情話"或いは"王道のストーリー"と言っていい作品ですが、30代前半でこうした作品を撮ってしまう川島雄という人の才覚は、何か不思議なものさえ感じます。因みに、「とんかつ大将」というのは、主人公の好物がとんかつであることに由来する主人公の愛称です(主人公は「とんかつ屋」ではなく医師である)。 えるように治してしまい、ちょっと出来過ぎの印象もなくもなく、実は大物政治家の息子だったということで、では何のために長屋に住んでいたのか、そもそも勤務医なのか開業医なのかもよく分からんと、突っ込みどころは少なからずありますが、そうしたことは後から考えれば思うことであって、観ている間はそう不自然に感じないのは、やはり佐野周二という俳優が本質的に二枚目であるということなのでしょうか(まあ、元々"映画を観て泣きたい人を泣かせる映画"であって、"粗探し"的に観ていては楽しめないタイプの映画ではあるのだが)。

えるように治してしまい、ちょっと出来過ぎの印象もなくもなく、実は大物政治家の息子だったということで、では何のために長屋に住んでいたのか、そもそも勤務医なのか開業医なのかもよく分からんと、突っ込みどころは少なからずありますが、そうしたことは後から考えれば思うことであって、観ている間はそう不自然に感じないのは、やはり佐野周二という俳優が本質的に二枚目であるということなのでしょうか(まあ、元々"映画を観て泣きたい人を泣かせる映画"であって、"粗探し"的に観ていては楽しめないタイプの映画ではあるのだが)。

勇作を取り巻く菊江(角梨枝子)、真弓(津島恵子)、多美(幾野道子)の3人の女性がそれぞれ、行きつけの飲み屋の女主人であると同時に親友・吟月の想い人

勇作を取り巻く菊江(角梨枝子)、真弓(津島恵子)、多美(幾野道子)の3人の女性がそれぞれ、行きつけの飲み屋の女主人であると同時に親友・吟月の想い人 でもある女性(菊江)、最近ある事件で見知ることになったプライドの高い同業の医師である女性(真弓)、かつての許婚で今は旧友の妻となっているが貧困と夫の家庭内暴力に苦しんでいる女性(多美)、と三者三様であり、勇作は最後、彼女たちとどうするのかと気を持たせるところが、脚本の妙と言うべきでしょうか。津島恵子が主役級と言えますが、演技面では角梨枝子、リアルな状況設定という面では幾野道子の方が印象に残ったかもしれません。

でもある女性(菊江)、最近ある事件で見知ることになったプライドの高い同業の医師である女性(真弓)、かつての許婚で今は旧友の妻となっているが貧困と夫の家庭内暴力に苦しんでいる女性(多美)、と三者三様であり、勇作は最後、彼女たちとどうするのかと気を持たせるところが、脚本の妙と言うべきでしょうか。津島恵子が主役級と言えますが、演技面では角梨枝子、リアルな状況設定という面では幾野道子の方が印象に残ったかもしれません。 男優では、清水宏監督の「

男優では、清水宏監督の「

長屋の人々が活き活きとして感じで描けていました。その点は、山中貞雄監督の「

長屋の人々が活き活きとして感じで描けていました。その点は、山中貞雄監督の「

文久2年(1862年)の江戸に隣接する品川宿。お大尽を装って遊郭旅籠の相模屋で豪遊した佐平次(フランキー堺)は、金が無いのを若衆の喜助(岡田真澄)に打ち明けると居残りと称して相模屋に長居を決め込み、宿の主人(金子信雄)と女将(山岡久乃)は働いて宿代を返すとの佐平次の申し出を渋々承諾する。遊

文久2年(1862年)の江戸に隣接する品川宿。お大尽を装って遊郭旅籠の相模屋で豪遊した佐平次(フランキー堺)は、金が無いのを若衆の喜助(岡田真澄)に打ち明けると居残りと称して相模屋に長居を決め込み、宿の主人(金子信雄)と女将(山岡久乃)は働いて宿代を返すとの佐平次の申し出を渋々承諾する。遊 郭の売れっ子、こはる(南田洋子)、おその(左幸子)は互いに相手を罵り合っていたが、ある日遂に大喧嘩になって廓中を暴れまくり、中庭まで転げ落ちて凄まじい

郭の売れっ子、こはる(南田洋子)、おその(左幸子)は互いに相手を罵り合っていたが、ある日遂に大喧嘩になって廓中を暴れまくり、中庭まで転げ落ちて凄まじい 女の戦いを繰り広げる。そ

女の戦いを繰り広げる。そ うした中、佐平次は下働きから女郎衆や遊郭に出入りする人々のトラブル解決に至るまで八面六臂の活躍をし、果てはこの旅籠に逗留する高杉晋作(石原裕次郎)ら攘夷派の志士たちとも渡り合う。様々な出来事の末に佐平次は体調を悪くするが、それでもなお「首が飛んでも動いてみせまさぁ」と豪語する―。

うした中、佐平次は下働きから女郎衆や遊郭に出入りする人々のトラブル解決に至るまで八面六臂の活躍をし、果てはこの旅籠に逗留する高杉晋作(石原裕次郎)ら攘夷派の志士たちとも渡り合う。様々な出来事の末に佐平次は体調を悪くするが、それでもなお「首が飛んでも動いてみせまさぁ」と豪語する―。 1957(昭和32)年公開の川島雄三(1918-1963/享年45)監督作で(川島雄三はこれが最後の日活映画となった)、脚本はチーフ助監督も務めた今村昌平と田中啓一が川島雄三と共同で執筆したもの。ストーリーはオリジナルですが、材として、古典落語「居残り佐平次」から主人公を拝借し、「品川心中」「三枚起請」「お見立て」「「明烏」などの数多くの落語の要素を物語の随所に織り込んでいます。

1957(昭和32)年公開の川島雄三(1918-1963/享年45)監督作で(川島雄三はこれが最後の日活映画となった)、脚本はチーフ助監督も務めた今村昌平と田中啓一が川島雄三と共同で執筆したもの。ストーリーはオリジナルですが、材として、古典落語「居残り佐平次」から主人公を拝借し、「品川心中」「三枚起請」「お見立て」「「明烏」などの数多くの落語の要素を物語の随所に織り込んでいます。 品川宿にある遊郭で佐平次が居残りを決め込むというメインストーリーは「居残り佐平次」をそのまま踏襲していますが、佐平次以前に石原裕次郎演じる高杉晋作や、まだ売出し中の小林旭や二谷英明が演じる攘夷派の侍が相模屋に'居残り'でいるという設定になっているため、話がやや複雑になっています(当時、石原裕次郎→太陽族→反社会的というイメージがあった中で、石原裕次郎に攘夷派を演じさせることに日活の上層部はいい顔しなかったようだが)。

品川宿にある遊郭で佐平次が居残りを決め込むというメインストーリーは「居残り佐平次」をそのまま踏襲していますが、佐平次以前に石原裕次郎演じる高杉晋作や、まだ売出し中の小林旭や二谷英明が演じる攘夷派の侍が相模屋に'居残り'でいるという設定になっているため、話がやや複雑になっています(当時、石原裕次郎→太陽族→反社会的というイメージがあった中で、石原裕次郎に攘夷派を演じさせることに日活の上層部はいい顔しなかったようだが)。 貸本屋の金造(小沢昭一)が「品川心中」の後半のサゲの部分(心中に誘いながら自分を置いて逃げた女郎へのニセ幽霊による仕返し話)まで演じています。遊郭の遊女が、雇用期間が満了すれば客と結婚することを約束する起請文(きしょうもん)を乱発

貸本屋の金造(小沢昭一)が「品川心中」の後半のサゲの部分(心中に誘いながら自分を置いて逃げた女郎へのニセ幽霊による仕返し話)まで演じています。遊郭の遊女が、雇用期間が満了すれば客と結婚することを約束する起請文(きしょうもん)を乱発 する話は、吉原遊郭を舞台にした「三枚起請」から取っており、この落語のサゲは、高杉晋作が品川遊郭の「土蔵相模」で作ったとされる都々逸「三千世界の鴉(からす)を殺しぬしと朝寝がしてみたい」をもじったものになっていますが、それも作品の中で生かされています。他にもまだまだ落語からネタを取っていると言うか、モチーフを得ている要素が多くあるようですが、全部まではちょっと分からないです。

する話は、吉原遊郭を舞台にした「三枚起請」から取っており、この落語のサゲは、高杉晋作が品川遊郭の「土蔵相模」で作ったとされる都々逸「三千世界の鴉(からす)を殺しぬしと朝寝がしてみたい」をもじったものになっていますが、それも作品の中で生かされています。他にもまだまだ落語からネタを取っていると言うか、モチーフを得ている要素が多くあるようですが、全部まではちょっと分からないです。 落語のモチーフを映画に取り込んだ作品としては「唯一成功している」とも言われる作品ですが、唯一かどうかは分からないにしても、大いに成功しているには違いないと思います。これだけ多くの落語から引用して、滑らかに流れるようなストーリー体系を成しているというのは奇跡に近いというか、今村昌平と田中啓一の協力を得た脚本であるにしても、川島雄三という人の才気が尋常ならざるものだというのが、この映画について言えることかと思います。

落語のモチーフを映画に取り込んだ作品としては「唯一成功している」とも言われる作品ですが、唯一かどうかは分からないにしても、大いに成功しているには違いないと思います。これだけ多くの落語から引用して、滑らかに流れるようなストーリー体系を成しているというのは奇跡に近いというか、今村昌平と田中啓一の協力を得た脚本であるにしても、川島雄三という人の才気が尋常ならざるものだというのが、この映画について言えることかと思います。 フランキー堺の活き活きした演技もいいです。川島雄三は役者にあまり細かい指示は出さない監督だったそうですが、この映画におけるフランキー堺の演技には何度もダメ出しをしたそうです。一方、当時人気絶頂の石原裕次郎が高杉晋作役ですが、完全にフランキー堺の脇に回っていて、これも日活の上層部は不満だったようです。そうしたこともあって川島雄三はフランキー堺の演技に発破をかけたのかもしれませんが、結果この作品はフランキー堺の最高傑作となり、一方では石原裕次郎の大根役者ぶりが浮き彫りになったような印象です(見方によっては、カッコいい'大根'なのだが)。これは、たまたま結果的にそうなったのではなく、そこまで川島雄三は織り込み済みだったとの説もあるようで、そうだとしたら、もうスゴイとしか言いようがないです。

フランキー堺の活き活きした演技もいいです。川島雄三は役者にあまり細かい指示は出さない監督だったそうですが、この映画におけるフランキー堺の演技には何度もダメ出しをしたそうです。一方、当時人気絶頂の石原裕次郎が高杉晋作役ですが、完全にフランキー堺の脇に回っていて、これも日活の上層部は不満だったようです。そうしたこともあって川島雄三はフランキー堺の演技に発破をかけたのかもしれませんが、結果この作品はフランキー堺の最高傑作となり、一方では石原裕次郎の大根役者ぶりが浮き彫りになったような印象です(見方によっては、カッコいい'大根'なのだが)。これは、たまたま結果的にそうなったのではなく、そこまで川島雄三は織り込み済みだったとの説もあるようで、そうだとしたら、もうスゴイとしか言いようがないです。 ラスト、すっかり相模屋の中で必要欠くべからざる人材となった佐平次ですが、夜明け前にこっそり荷物を纏めて旅に立ちます。彼の将来の夢が自然と口から洩れますが、それは自らの病を自覚している佐平次には残された時間が少ないということともに、米国渡航に賭けてまでも生きることへの希望を捨てないという決意が感じられるものでもありました。

ラスト、すっかり相模屋の中で必要欠くべからざる人材となった佐平次ですが、夜明け前にこっそり荷物を纏めて旅に立ちます。彼の将来の夢が自然と口から洩れますが、それは自らの病を自覚している佐平次には残された時間が少ないということともに、米国渡航に賭けてまでも生きることへの希望を捨てないという決意が感じられるものでもありました。 川島雄三自身は、映画の冒頭シーンにあった'現代'の品川(と言っても、この映画が撮られた頃の「さがみホテル」付近はまだ赤線街だった)を佐平次が駆け抜けるラストを構想していたようですが、現場のスタッフ、キャストからも

川島雄三自身は、映画の冒頭シーンにあった'現代'の品川(と言っても、この映画が撮られた頃の「さがみホテル」付近はまだ赤線街だった)を佐平次が駆け抜けるラストを構想していたようですが、現場のスタッフ、キャストからも あまりに斬新すぎると反対の声が出て、結局現場の声に従わざるを得なかったとのことです。川島雄三が折れて撮った墓場シーンのラストは陰鬱な風景であり、佐平次がそこから逃避するという点では、川島雄三の「サヨナラだけが人生だ」という言葉に見られる人生観を反映したものになっているとも言われています(このラストシーンの解釈は諸説ある)。

あまりに斬新すぎると反対の声が出て、結局現場の声に従わざるを得なかったとのことです。川島雄三が折れて撮った墓場シーンのラストは陰鬱な風景であり、佐平次がそこから逃避するという点では、川島雄三の「サヨナラだけが人生だ」という言葉に見られる人生観を反映したものになっているとも言われています(このラストシーンの解釈は諸説ある)。

「幕末太陽傳」●制作年:1957年●監督:川島雄三●製作:山本武●脚本:今村昌平/田中啓一(山内久の変名)/川島雄三●撮影:高村倉太郎●音楽:黛敏郎●時間:110分●出演:フランキー堺/左幸子/南田洋子/石原裕次郎/芦川いづみ/市村俊幸/金子信雄/山岡久乃/梅野泰靖/織田政雄/岡田真澄/高原駿雄/青木富夫/峰三平/菅

「幕末太陽傳」●制作年:1957年●監督:川島雄三●製作:山本武●脚本:今村昌平/田中啓一(山内久の変名)/川島雄三●撮影:高村倉太郎●音楽:黛敏郎●時間:110分●出演:フランキー堺/左幸子/南田洋子/石原裕次郎/芦川いづみ/市村俊幸/金子信雄/山岡久乃/梅野泰靖/織田政雄/岡田真澄/高原駿雄/青木富夫/峰三平/菅 井きん/小沢昭一/植村謙二郎/河野秋武/西村晃/熊倉一雄/三島謙/殿山泰司/加藤博司/二谷英明/小林旭/関弘美/武藤章生/徳高渓介/秋津礼二/宮部昭夫/河上信夫/山田禅二/井上昭文/榎木兵衛/井東柳晴

井きん/小沢昭一/植村謙二郎/河野秋武/西村晃/熊倉一雄/三島謙/殿山泰司/加藤博司/二谷英明/小林旭/関弘美/武藤章生/徳高渓介/秋津礼二/宮部昭夫/河上信夫/山田禅二/井上昭文/榎木兵衛/井東柳晴

/小泉郁之助/福田トヨ/新井麗子/竹内洋子/芝あをみ/清水千代子/高山千草/ナレーター:加藤武(クレジットなし)●公開:1957/07●配給:日活●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-05-17)(評価:★★★★★)

/小泉郁之助/福田トヨ/新井麗子/竹内洋子/芝あをみ/清水千代子/高山千草/ナレーター:加藤武(クレジットなし)●公開:1957/07●配給:日活●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-05-17)(評価:★★★★★)

《読書MEMO》

《読書MEMO》 ●田中小実昌(作家・翻訳家,1925-2000)の推す喜劇映画ベスト10(『

●田中小実昌(作家・翻訳家,1925-2000)の推す喜劇映画ベスト10(『