「●か 河合 隼雄」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1007】 河合 隼雄 『対話する人間』

「●岩波新書」の インデックッスへ

「●や‐わ行の外国映画の監督②」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「●演劇・歌舞伎・舞踏(ダンス・バレエ)」の インデックッスへ

「人の話を聴く」ことのプロであった河合氏の「自らを語る」力に改めて感服。

『未来への記憶〈上〉―自伝の試み (岩波新書)』『未来への記憶―自伝の試み〈下〉 (岩波新書)

』['01年] 『河合隼雄自伝: 未来への記憶 (新潮文庫)

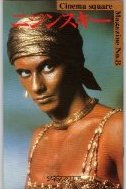

』['15年] 映画パンフレット 「ニジンスキー」 監督 ハーバート・ロス 出演 ジョルジュ・デ・ラ・ペーニャ/アラン・べイツ/レスリー・ブラウン/アラン・バデル

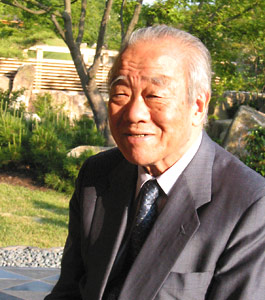

河合隼雄(1928-2007)が自らの半生を語り下ろしたもので、上巻では、丹波篠山で5人の兄弟たちと過ごした子ども時代から大学卒業後、心理学に目覚めるまでを、下巻では、高校教師を経て、31歳でアメリカへ留学した1958年から、スイスのユング研究所で学び帰国する1965年までが語られています。

地元で高校の数学教師をしていた河合隼雄が、どのようにして日本人初のユング派分析家となったのかという関心から読みましたが、上巻部分の、幼少期に6人兄弟の5番目として、兄・河合雅雄らの影響をどのように受けたかという、兄弟の関係性についての述懐が、思いの外に面白かったです(晩年フルートを習い始めたのも、この頃からの連綿とした伏線があったわけだ)。

高校受験に失敗して高専に入り、何とか京大数学科に進学した後も自分の適性がわからずに休学したりしていて、結構廻り道している。結局、自宅で数学塾(元祖「河合塾」!)を開いたのを契機に、教師こそ天職と考え、育英学園で先生に。この頃は、自分が将来、京大の教授になるなんて、考えてもみなかったとのことです。

それが、高校教師をしながら京大の大学院に通ううちに、ロールシャッハにハマり、天理大学で教育心理学の講師をしながら、2度目の挑戦でフルブライト試験に合格。英語が全然得意ではないのに、受かってしまったという経緯が面白いですが、ともかくも臨床心理学を学びにアメリカへ留学。

下巻部分では、留学先で感じた日米の文化の違いについての自らの体験を語るとともに、そこでユング心理学を知り、教授の指示でスイスのユング研究所へ留学することになった経緯や、ユング研究所において分析家への道をどのように歩んでいったかが述べられています。

後半部分は、やや順調過ぎる印象もありましたが、最後のユング分析家としての資格を得るための試験で、試験官と大論戦になり、「資格はいらん」と啖呵を切ったという話などは、面白く読めました。

また、ハンガリーの神話学者ケレーニイとの思いがけない出会いや、「牧神の午後」で有名なロシアの舞踏家ニジンスキーの夫人の日本語の家庭教師をしたときの話なども、大変興味深く読めました。

以前にハーバート・ロス(1927-2001)監督の「ニジンスキー」('80年/米)という伝記映画を観ましたが(ハーバート・ロス監督は「愛と喝采の日々」「ダンサー」の監督でもあり、この監督自身ダンサー、振付師を経て映画監督になったという経歴の持ち主)、ニジンスキーはその映画でも描かれている通り、バレエ団の団長と同性愛関係にあり(映画で団長を演じていたのは、一癖も二癖もありそうなアラン・ベイツ)、また分裂病者でもあり(本書によれば、最初にそう診断したのはブロイラー)、夫人はその治療のために、フロイト、ユング、アドラー、ロールシャッハといったセラピストを訪れ(スゴイ面子!)、最後にヴィンスワンガーに行きついていますが、結局ニジンスキーは治らずに、病院で生涯を終えたとのことです。

以前にハーバート・ロス(1927-2001)監督の「ニジンスキー」('80年/米)という伝記映画を観ましたが(ハーバート・ロス監督は「愛と喝采の日々」「ダンサー」の監督でもあり、この監督自身ダンサー、振付師を経て映画監督になったという経歴の持ち主)、ニジンスキーはその映画でも描かれている通り、バレエ団の団長と同性愛関係にあり(映画で団長を演じていたのは、一癖も二癖もありそうなアラン・ベイツ)、また分裂病者でもあり(本書によれば、最初にそう診断したのはブロイラー)、夫人はその治療のために、フロイト、ユング、アドラー、ロールシャッハといったセラピストを訪れ(スゴイ面子!)、最後にヴィンスワンガーに行きついていますが、結局ニジンスキーは治らずに、病院で生涯を終えたとのことです。

映画でニジンスキーを演じたのは、アルゼンチンとロシアの混血で、エキゾチックではあるもののあまりニジンスキーとは似ていないジョルジュ・デ・ラ・ペーニャ。但し、両性具有的な雰囲気をよく醸していて、映画の中で「牧神の午後」や「シェヘラザード」などニジンスキーの代表作をたっぷり観賞でき、踊りのテクニックについても、素人目にも高度であるように思えました。

ニジンスキー夫人となるハンガリー貴族の娘ロモラ・ド・プルスキー(「愛と喝采の日々」のレスリー・ブラウンが演じており、彼女は本職がバレエ・ダンサーであって、映画出演は「愛と喝采の日々」('77年/米)とこの「ニジンスキー」の以外では同じくハーバート・ロス監督の「ダンサー」('87年/米)のみ)がニジンスキーの元"追っかけ"の女性で、強引に彼の愛を手に入れてしまうというのは河合氏が本書で語っている通りですが、この映画は夫人の原作に基づいて作られていながらも(ニジンスキーの愛を獲得するという)目的のためには手段を選ばない夫人を相当な悪女として描いています(と言うより"怖い女として"と言った方がいいか)。

ニジンスキー夫人となるハンガリー貴族の娘ロモラ・ド・プルスキー(「愛と喝采の日々」のレスリー・ブラウンが演じており、彼女は本職がバレエ・ダンサーであって、映画出演は「愛と喝采の日々」('77年/米)とこの「ニジンスキー」の以外では同じくハーバート・ロス監督の「ダンサー」('87年/米)のみ)がニジンスキーの元"追っかけ"の女性で、強引に彼の愛を手に入れてしまうというのは河合氏が本書で語っている通りですが、この映画は夫人の原作に基づいて作られていながらも(ニジンスキーの愛を獲得するという)目的のためには手段を選ばない夫人を相当な悪女として描いています(と言うより"怖い女として"と言った方がいいか)。

結局ニジンスキーは、同性愛と異性愛の狭間で分裂病になったということでしょうか。映画からは、その原因を夫人側にかなり押し付けている印象も受け、ニジンスキーの後半生は殆ど描かれていないのですが、ラストは、ニジンスキーが拘束着を着せられて暗い部屋に独りでいるところで終わります(この作品は、日本ではビデオ化もDVD化もされていないようだ)。

河合氏が存命していれば80代前半ぐらいですから、ニジンスキー夫人の話はともかくとして、全体としてはそんな古い人の話という印象は感じられず、また、万事を「心」とか「魂」に帰結させてしまうところから"心理主義"との批判もありますが、こうして本書を読んでみると、心理療法家として「人の話を聴く」ことのプロであった河合氏の「自らを語る」力というものに、改めて感服してしまいます(「聞き手」となった岩波の編集者の優れた能力も見落とせないが)。

いろいろ批判もあり、個人的にも河合氏を全肯定しているわけではありませんが、氏が亡くなった際に抱いた"巨星墜つ"という感覚が、改めて自分の中で甦ってきました。

George De La Pena Nijinsky (1980)

「ニジンスキー」●原題:NIJINSKY●制作年:1980年●制作国:アメリカ●監督:ハーバート・ロス●製作:スタンリー・オトゥール/ノラ・ケイ●脚本:ヒュー・ホイーラー●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ジョン・ランチベリー●原作:ロモラ・ニジンスキー「その後のニジンスキー」●時間:124分●出演:アラン・ベイツ/ジョルジュ・デ・ラ・ペーニャ/レスリー・ブラウン/ジェレミー・アイアンズ/カルラ・フラッチ/アントン・ドーリン/モニカ・メイソン/アラン・バデル/ロナルド・ピックアップ/ロナルド・レイシー●日本公開:1982/10●配給:パラマウント映画=CIC●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-12-10)(評価:★★★☆)

「ニジンスキー」●原題:NIJINSKY●制作年:1980年●制作国:アメリカ●監督:ハーバート・ロス●製作:スタンリー・オトゥール/ノラ・ケイ●脚本:ヒュー・ホイーラー●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ジョン・ランチベリー●原作:ロモラ・ニジンスキー「その後のニジンスキー」●時間:124分●出演:アラン・ベイツ/ジョルジュ・デ・ラ・ペーニャ/レスリー・ブラウン/ジェレミー・アイアンズ/カルラ・フラッチ/アントン・ドーリン/モニカ・メイソン/アラン・バデル/ロナルド・ピックアップ/ロナルド・レイシー●日本公開:1982/10●配給:パラマウント映画=CIC●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-12-10)(評価:★★★☆)

【2015年文庫化[新潮文庫(『河合隼雄自伝:未来への記憶』)]】

河合隼雄(1928-2007)がファンタジー系を中心とする多くの児童文学の名作を紹介・解説したもので、『「うさぎ穴」からの発信-子どもとファンタジー』('90年/マガジンハウス)として刊行したものを、「講談社+α文庫」に収めるにあたり改題・再編集したものです。

河合隼雄(1928-2007)がファンタジー系を中心とする多くの児童文学の名作を紹介・解説したもので、『「うさぎ穴」からの発信-子どもとファンタジー』('90年/マガジンハウス)として刊行したものを、「講談社+α文庫」に収めるにあたり改題・再編集したものです。

河合隼雄氏が子育てに悩む親に向けて書いたもので、Q&Aの形式をとり、一般の親たちにわかりよい内容でありながらも、ハウ・ツーになっていないのが、本書の特徴と言えるのでは。

河合隼雄氏が子育てに悩む親に向けて書いたもので、Q&Aの形式をとり、一般の親たちにわかりよい内容でありながらも、ハウ・ツーになっていないのが、本書の特徴と言えるのでは。

その養老氏が、面白いと買っているのが、桂枝雀の落語の枕の創作部分で、TVドラマ「ふたりっ子」で桂枝雀と共演した三林京子も桂枝雀と同じ米朝門下ですが、彼女の話から、桂枝雀の芸というのが考え抜かれたものであることが窺えました。桂枝雀は'99年に自死していますが(うつ病だったと言われている)、「笑い」と「死」の距離は意外と近い?

その養老氏が、面白いと買っているのが、桂枝雀の落語の枕の創作部分で、TVドラマ「ふたりっ子」で桂枝雀と共演した三林京子も桂枝雀と同じ米朝門下ですが、彼女の話から、桂枝雀の芸というのが考え抜かれたものであることが窺えました。桂枝雀は'99年に自死していますが(うつ病だったと言われている)、「笑い」と「死」の距離は意外と近い?

河合隼雄氏/福永光司氏

河合隼雄氏/福永光司氏

働きざかりのミドルが家庭や社会の中で遭遇する様々な課題を心理学的に考察し、わかりやすく解説した本で、中心となるテーマは「中年の危機」。しかし、幅広い世代に対しての示唆に富む本だと思います。40歳から50歳の間に"思秋期"が来るという本書の考えのベースになっているのは、ユングの「人生の正午」という概念です。日常生活の人と人の繋がりにおける諸事象から、より根源的な心理学のテーマを抽出する著者の眼力は、この頃からすごかったのだなあと、改めて感じました(単行本は1981年刊)。 者論における、「場の倫理」に対する「個の倫理」という切り口などが、個人的にはとりわけ秀逸だと思えました。

働きざかりのミドルが家庭や社会の中で遭遇する様々な課題を心理学的に考察し、わかりやすく解説した本で、中心となるテーマは「中年の危機」。しかし、幅広い世代に対しての示唆に富む本だと思います。40歳から50歳の間に"思秋期"が来るという本書の考えのベースになっているのは、ユングの「人生の正午」という概念です。日常生活の人と人の繋がりにおける諸事象から、より根源的な心理学のテーマを抽出する著者の眼力は、この頃からすごかったのだなあと、改めて感じました(単行本は1981年刊)。 者論における、「場の倫理」に対する「個の倫理」という切り口などが、個人的にはとりわけ秀逸だと思えました。 また、主に年長者が重視するという「場の倫理」にも、微妙な側面があることを指摘しています。「場の倫理」というのは、日本は欧米に比べ企業などで特に強く働くのでしょうが(企業のトップなどは、それなりに年齢のいった人が多いということもある)、「場に対する忠誠心は、その場においては満場一致の絶対性を要求しながら、場が変わったときには態度の変更のあり得ることを認めるというのは不思議だ」と著者は述べています。確かに日本の場合、「決議は百パーセントは人を拘束せず」(山本七平)というのは、企業でよくあることではないかという気がしました。役員会での決定事項が簡単に覆ったりするのは、会議の後でそれぞれのメンバーはまた別の「場」へいくと、そちらの「場」の平衡を保つことがより重要事項となる―そこで役員会ともう1つの「場」との調整が再度図られるということなのでしょうか(自分の見た例だと、連日にわたり"最終決定"役員会を開いていた会社があった)。

また、主に年長者が重視するという「場の倫理」にも、微妙な側面があることを指摘しています。「場の倫理」というのは、日本は欧米に比べ企業などで特に強く働くのでしょうが(企業のトップなどは、それなりに年齢のいった人が多いということもある)、「場に対する忠誠心は、その場においては満場一致の絶対性を要求しながら、場が変わったときには態度の変更のあり得ることを認めるというのは不思議だ」と著者は述べています。確かに日本の場合、「決議は百パーセントは人を拘束せず」(山本七平)というのは、企業でよくあることではないかという気がしました。役員会での決定事項が簡単に覆ったりするのは、会議の後でそれぞれのメンバーはまた別の「場」へいくと、そちらの「場」の平衡を保つことがより重要事項となる―そこで役員会ともう1つの「場」との調整が再度図られるということなのでしょうか(自分の見た例だと、連日にわたり"最終決定"役員会を開いていた会社があった)。

本書は、詩人・谷川俊太郎が河合隼雄にユング心理学について話を聞くというスタイルになっています。河合氏によるユング研究所に学んだ時の話から始まり、夢分析などに見るユング心理学の考え方、箱庭療法の実際、分析家としての姿勢などが語られ、最後はイメージとシンボル、自我と自己の違いの話から、谷川氏との間での創作や世界観の話にまで話題が及び、内容的にも深いと思いました。

本書は、詩人・谷川俊太郎が河合隼雄にユング心理学について話を聞くというスタイルになっています。河合氏によるユング研究所に学んだ時の話から始まり、夢分析などに見るユング心理学の考え方、箱庭療法の実際、分析家としての姿勢などが語られ、最後はイメージとシンボル、自我と自己の違いの話から、谷川氏との間での創作や世界観の話にまで話題が及び、内容的にも深いと思いました。 ユング心理学の用語や分析家としてのあるべき姿勢が、"対談"を通して語られることで、ニュアンスとしてよく伝わってきます。心理療法について体系的に理解したい人には、河合氏の『ユングと心理療法』('99年/講談社+α文庫)の併読をお薦めします。

ユング心理学の用語や分析家としてのあるべき姿勢が、"対談"を通して語られることで、ニュアンスとしてよく伝わってきます。心理療法について体系的に理解したい人には、河合氏の『ユングと心理療法』('99年/講談社+α文庫)の併読をお薦めします。

谷川俊太郎(詩人)

谷川俊太郎(詩人)

本書は、著者がかつて四天王寺人生相談所(お寺の付属機関)で毎年カウンセリングの話をした、その通算20回の講義内容がベースになっています。

本書は、著者がかつて四天王寺人生相談所(お寺の付属機関)で毎年カウンセリングの話をした、その通算20回の講義内容がベースになっています。