「●動物学・古生物学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●昆虫学」【1275】 海野 和男 『昆虫の世界へようこそ』

「●進化学」の インデックッスへ 「●イラスト集」の インデックッスへ

「世界一美しい楽しい古生物図鑑」。子どもから大人まで楽しめる。

『Newton大図鑑シリーズ 古生物大図鑑』['21年]「Newton大図鑑シリーズ」33~1

科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第17弾(2024年までに33巻刊行)。このシリーズは版元の口上によれば、「子供から大人まで誰でも楽しめる!」「美しいビジュアルでワクワクが止まらない!」「やさしい文章で。どんどんわかる!」とのことで、本書の謳い文句は「世界一美しい楽しい古生物図鑑」となっていますが、これらの言葉が必ずしも大袈裟ではないように思います。

科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第17弾(2024年までに33巻刊行)。このシリーズは版元の口上によれば、「子供から大人まで誰でも楽しめる!」「美しいビジュアルでワクワクが止まらない!」「やさしい文章で。どんどんわかる!」とのことで、本書の謳い文句は「世界一美しい楽しい古生物図鑑」となっていますが、これらの言葉が必ずしも大袈裟ではないように思います。

本書では地球の歴史から始まって、魅力あふれる古生物たちを紹介していますが、それらのイラスト描写が精緻であり、背景の植物の葉まできっちり描かれていたりします。大人もそうですが、子どもなどは大いにイマジネーションを掻き立てられるのではないでしょうか(Amazonのレビューに5歳の息子のために買ったとかいうのがあったが、4,5歳くらいから楽しめるのではないか)。

解説も分かり良い言葉で書かれており、内容的にはかなり専門的なことまでも書かれているので、これは大人にとっても有難いことではないかと思います。

冒頭に「ビジュアル年表」があり、そこでの年代区分は、「原生代」(エディアカラ紀)、「古生代(節足動物と魚類の時代)」(カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ペルム紀)、「中生代(恐竜たちの時代)」(三畳紀・ジュラ紀・白亜紀)「新生代(哺乳類の時代)」(古第三紀・新第三紀・第四紀)となっていて、ページ№ が振ってあります。その後に目次がありますが、この「ビジュアル年表」の方をもう1つの"目次"として参照するといいと思います。

「古生物図鑑」「進化学図鑑」のこれまでの個人的ベストは、ダグラス・パーマー『EVOLUTION 生命の進化史』('10年/ソフトバンククリエイティブ)、マイケル・J・ベントン他『生物の進化 大図鑑』('10年/河出書房新社)あたりなのですが、「古生物図鑑」や「恐竜図鑑」に共通する弱点は、どんどん新発見があって内容が古くなっていくことであり、本書も今世紀に入ってからの発見が多く含まれている一方で、まだ分からないがいずれ明らかになるであろうことも多いことが示唆されています。ただし、それでも暫くは、本書もまた最良の古生物図鑑の1つであり続けるのではないでしょうか。

「古生物図鑑」「進化学図鑑」のこれまでの個人的ベストは、ダグラス・パーマー『EVOLUTION 生命の進化史』('10年/ソフトバンククリエイティブ)、マイケル・J・ベントン他『生物の進化 大図鑑』('10年/河出書房新社)あたりなのですが、「古生物図鑑」や「恐竜図鑑」に共通する弱点は、どんどん新発見があって内容が古くなっていくことであり、本書も今世紀に入ってからの発見が多く含まれている一方で、まだ分からないがいずれ明らかになるであろうことも多いことが示唆されています。ただし、それでも暫くは、本書もまた最良の古生物図鑑の1つであり続けるのではないでしょうか。

このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる小林快次氏の監修による、このシリーズの『恐竜大図鑑』('21年)も機会があれば手にしてみたいと思います。

このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる小林快次氏の監修による、このシリーズの『恐竜大図鑑』('21年)も機会があれば手にしてみたいと思います。

『Newton大図鑑シリーズ 恐竜大図鑑』['21年]

《読書MEMO》

●目次

Part1 地球の誕生(先カンブリア時代)

地球/海/生命の誕生/シアノバクテリア/全球凍結・大酸化イベント/オゾン層/地磁気/超大陸/エディアカラ生物群

Part2 古生代(カンブリア紀〜シルル紀)

カンブリア爆発/バージェス頁岩/バージェス頁岩動物群/ケンブリッジプロジェクト/アノマロカリス/奇妙奇天烈動物群/澄江動物群/ミロクンミンギア/微小硬骨格化石群/三葉虫/イアペタス海/棘皮動物/植物の上陸/ウミサソリ/ヘレフォードシャー微化石群

COLUMN 眼の誕生説/カイメン

Part3 古生代(デボン紀〜ペルム紀)

魚類の台頭/無顎類・棘魚類・板皮類/ダンクルオステウス/軟骨魚類/脊椎動物の上陸/オウムガイ・アンモナイト/植物大繁栄/爬虫類・昆虫/メゾンクリーク生物群/単弓類/P/T境界絶滅事件

Part4 恐竜たちの時代(中生代)

中生代の幕開け/主竜類/竜脚形類/獣脚類/装盾類/ティラノサウルス/鳥脚類/周飾頭類/魚竜類/クビナガリュウ類/モササウルス類/カメ類/ニッポニテス/翼竜類/白亜紀と温暖化/K/Pg境界絶滅事件

COLUMN カモノハシ

Part5 哺乳類の時代(新生代)

多様化した哺乳類/古第三紀の動物/インドリコテリウム/クジラ類/鰭脚類/新第三紀の動物/フォルスラコス/南アメリカ大陸/デスモスチルス/メガロドン/第四紀の動物/マンモス/人類の登場

COLUMN エベレスト/イヌとネコの祖先

本書は、古代から現代までの絶滅生物70種を「水の生き物」「有翼の生き物」「陸の生き物」の3つに分け、リアルで美しい絵と分かりやすい解説で見開きごとに1種ずつ紹介した図鑑です。つい最近まで生存していた生き物も多く含まれており、「古生物図鑑」と「絶滅生物図鑑」をミックスしたような感じでしょうか。絵はチョーヒカル氏、文は森乃おと氏になります。

本書は、古代から現代までの絶滅生物70種を「水の生き物」「有翼の生き物」「陸の生き物」の3つに分け、リアルで美しい絵と分かりやすい解説で見開きごとに1種ずつ紹介した図鑑です。つい最近まで生存していた生き物も多く含まれており、「古生物図鑑」と「絶滅生物図鑑」をミックスしたような感じでしょうか。絵はチョーヒカル氏、文は森乃おと氏になります。 チョーヒカル(趙燁)氏は2016年、武蔵野美術大学を卒業。人体などにスーパーリアルなペイントをする作品で注目され、海外でも話題になっている人物で、先月['24年10月]20日にも、J-waveの女優の吉岡里帆がパーソナリティーを務める「UR LIFESTYLE COLLEGE」にゲストで出ていました。本書ではシュールリアリズムではなく(笑)リアリズムで描いています。2018年かあ。彼女は2019年から留学のためアメリカ・ニューヨークに引っ越し、以来、ニューヨークが創作拠点になっています。今だったら多忙過ぎて受けられない仕事かもしれません。

チョーヒカル(趙燁)氏は2016年、武蔵野美術大学を卒業。人体などにスーパーリアルなペイントをする作品で注目され、海外でも話題になっている人物で、先月['24年10月]20日にも、J-waveの女優の吉岡里帆がパーソナリティーを務める「UR LIFESTYLE COLLEGE」にゲストで出ていました。本書ではシュールリアリズムではなく(笑)リアリズムで描いています。2018年かあ。彼女は2019年から留学のためアメリカ・ニューヨークに引っ越し、以来、ニューヨークが創作拠点になっています。今だったら多忙過ぎて受けられない仕事かもしれません。 森乃おと氏の本職は俳人ですが、動植物、自然などを中心に研究もしているとのこと。それぞれの生き物のキャッチコピーが分かりやすく、また、愉しいです。

森乃おと氏の本職は俳人ですが、動植物、自然などを中心に研究もしているとのこと。それぞれの生き物のキャッチコピーが分かりやすく、また、愉しいです。

第Ⅱ部「有翼の生き物」編では、開翅70cmの大トンボ「メガネウラ」、狩りつくされた史上最大の鳥」ジャイアントモア、「不思議な国のノロマな鳥」ドードー、「50億羽から0羽になったハト」リョコウバト、「まるで夢のような青い蝶」セーシェルアゲハ、などが紹介されています。

第Ⅱ部「有翼の生き物」編では、開翅70cmの大トンボ「メガネウラ」、狩りつくされた史上最大の鳥」ジャイアントモア、「不思議な国のノロマな鳥」ドードー、「50億羽から0羽になったハト」リョコウバト、「まるで夢のような青い蝶」セーシェルアゲハ、などが紹介されています。 第Ⅳ部はコラムとして、「絶滅危惧種」を10種紹介するほか(チンパンジーやアカウミガメがこれに含まれる)、「化石」「絶滅植物」もそれぞれ10種紹介しています。そして、さらにここから8ページほど、チョーヒカルによる"遊び"的なコーナーになっており、「絶滅生物の料理レシピ」(絶滅生物を素材とした料理)10種と「絶滅生物のファッション雑貨」(絶滅生物を材料とした装身具や鞄、衣類など)10種といった具合に、「妄想逞しい」世界に入っていきます。

第Ⅳ部はコラムとして、「絶滅危惧種」を10種紹介するほか(チンパンジーやアカウミガメがこれに含まれる)、「化石」「絶滅植物」もそれぞれ10種紹介しています。そして、さらにここから8ページほど、チョーヒカルによる"遊び"的なコーナーになっており、「絶滅生物の料理レシピ」(絶滅生物を素材とした料理)10種と「絶滅生物のファッション雑貨」(絶滅生物を材料とした装身具や鞄、衣類など)10種といった具合に、「妄想逞しい」世界に入っていきます。

随分と真面目に描いているなあと思ったら最後にちょっとだけそうした遊びがあり、これも悪くなかったです。そう言えば、チョーヒカルが「ボディーペイント、トリックアートを中心に活躍する、人気の現役女子大生アーティスト」として注目され始めた頃、最初の作品集『SUPER FLASH GIRLS 超閃光ガールズ』('15年)を刊行したのが本書と同じ雷鳴社であり、版元とは気心が知れているのかもしれません。

随分と真面目に描いているなあと思ったら最後にちょっとだけそうした遊びがあり、これも悪くなかったです。そう言えば、チョーヒカルが「ボディーペイント、トリックアートを中心に活躍する、人気の現役女子大生アーティスト」として注目され始めた頃、最初の作品集『SUPER FLASH GIRLS 超閃光ガールズ』('15年)を刊行したのが本書と同じ雷鳴社であり、版元とは気心が知れているのかもしれません。

2019年7月放送のNHKスペシャル「恐竜超世界」(全2回)の内容を書籍化したもので、最新の研究で新たに明らかになった恐竜の生態を、高精細な4KCGを基にした豊富なビジュアルで再現しています。監修は、陸編が人気の恐竜学者・小林快次氏、海編がモササウルスの専門家・小西卓哉氏です。内容的には「陸編」「海編」「日本編」に分かれています。

2019年7月放送のNHKスペシャル「恐竜超世界」(全2回)の内容を書籍化したもので、最新の研究で新たに明らかになった恐竜の生態を、高精細な4KCGを基にした豊富なビジュアルで再現しています。監修は、陸編が人気の恐竜学者・小林快次氏、海編がモササウルスの専門家・小西卓哉氏です。内容的には「陸編」「海編」「日本編」に分かれています。 「陸編」では、恐竜界の聖地と言われるモンゴルの恐竜たちや、モンゴルでその巨大な全身骨格の化石が見つかったデイノケイルス(全長11m)を取り上げています。この恐竜には歯が無く、食べ物は植物で、ただし、手で魚を獲ったともされています。また、その卵の化石は見つかっていないものの、母親は最大で45㎝にもなる卵を30個から40個産み、3か月にわたって温め続けたとされてて、卵を奇麗に円形に並べた様子はテレビでもやっていました(にわとりは卵を温めるがトカゲは卵を温めない。鳥に近いのか)。また、デイノケイルスには羽毛があり、羽毛は恐竜にとて恐竜大躍進の原動力となり、羽毛のお陰で北極圏へも進出したとしています。

「陸編」では、恐竜界の聖地と言われるモンゴルの恐竜たちや、モンゴルでその巨大な全身骨格の化石が見つかったデイノケイルス(全長11m)を取り上げています。この恐竜には歯が無く、食べ物は植物で、ただし、手で魚を獲ったともされています。また、その卵の化石は見つかっていないものの、母親は最大で45㎝にもなる卵を30個から40個産み、3か月にわたって温め続けたとされてて、卵を奇麗に円形に並べた様子はテレビでもやっていました(にわとりは卵を温めるがトカゲは卵を温めない。鳥に近いのか)。また、デイノケイルスには羽毛があり、羽毛は恐竜にとて恐竜大躍進の原動力となり、羽毛のお陰で北極圏へも進出したとしています。

特に後半の、「恐竜絶滅」の定説とされる隕石説に対して、小林快次氏が「恐竜絶滅の謎は完全に解明されていない」と語っているのが興味深いです。杉田精司氏によれば、隕石は斜めに衝突し、火球が北米に進み、そこで暮らしていた恐竜は一瞬にして消滅したと。また、隕石でできた巨大クレーターに海水が入り込み、それが溢れて巨大津波となって北米南部・南米北部を襲い、さらに、巻き上げられた塵の再落下で森林火災も起きたと。ただし、小林氏はそれでも、恐竜には避難所があったのでないかとしています(例えば南極圏。当時、南極には植物があったという)。小林氏は世界的な恐竜学者であるだけに、この説には世界が注目しているようです。

特に後半の、「恐竜絶滅」の定説とされる隕石説に対して、小林快次氏が「恐竜絶滅の謎は完全に解明されていない」と語っているのが興味深いです。杉田精司氏によれば、隕石は斜めに衝突し、火球が北米に進み、そこで暮らしていた恐竜は一瞬にして消滅したと。また、隕石でできた巨大クレーターに海水が入り込み、それが溢れて巨大津波となって北米南部・南米北部を襲い、さらに、巻き上げられた塵の再落下で森林火災も起きたと。ただし、小林氏はそれでも、恐竜には避難所があったのでないかとしています(例えば南極圏。当時、南極には植物があったという)。小林氏は世界的な恐竜学者であるだけに、この説には世界が注目しているようです。 この2冊の刊行の間に、'22年3月に放映された番組をベースとし、番組ディレクターの植田和貴氏が著し、小林快次氏らが監修した、『NHKスペシャル 恐竜超世界 IN JAPAN』('22年/日経ナショナル ジオグラフィック)という、日本の恐竜に特化した本もあり、こちらもお薦めです。恐竜王国と言えば福井ですが、福井以外にも恐竜の化石が見つかっているところが結構あるのを知りました(「丹波竜」で知られる兵庫県の丹波とか。立派な博物館もある)。

この2冊の刊行の間に、'22年3月に放映された番組をベースとし、番組ディレクターの植田和貴氏が著し、小林快次氏らが監修した、『NHKスペシャル 恐竜超世界 IN JAPAN』('22年/日経ナショナル ジオグラフィック)という、日本の恐竜に特化した本もあり、こちらもお薦めです。恐竜王国と言えば福井ですが、福井以外にも恐竜の化石が見つかっているところが結構あるのを知りました(「丹波竜」で知られる兵庫県の丹波とか。立派な博物館もある)。

第1章では、北極の超低温の海に暮らすニシオンデンザメの自身の調査を紹介しつつ、動物における体温に意味を考察していきます。そもそも、このニシオンデンザメというのが、体長5メートルを超えるものでは推定寿命400歳くらいになり、成熟するだけで150年もかかるというトンデモナイ脊椎動物で、その事実だけでも引き込まれてしまいます(このニシオンデンザメについてのバイオロギング調査の様子は、ナショナル ジオグラフィックの日本版サイトにおける著者の連載でも写真で見ることができる)。

第1章では、北極の超低温の海に暮らすニシオンデンザメの自身の調査を紹介しつつ、動物における体温に意味を考察していきます。そもそも、このニシオンデンザメというのが、体長5メートルを超えるものでは推定寿命400歳くらいになり、成熟するだけで150年もかかるというトンデモナイ脊椎動物で、その事実だけでも引き込まれてしまいます(このニシオンデンザメについてのバイオロギング調査の様子は、ナショナル ジオグラフィックの日本版サイトにおける著者の連載でも写真で見ることができる)。

●アマミホシゾラフグはミステリーサークルをつくってメスをよぶ(46p)コレ、NHKの「ダーウィンが来た!〜生きもの新伝説〜」でやっていました。と言うか、円形の幾何学的な模様が海底に存在することは前から知られていたものの、誰が何のために作っているのかは長らく謎のままであったのが、2012年にNHKの「ダーウィンが来た!」のロケ(奄美大島南沖、琉球諸島近海)に同行・協力したフグ分類の第一人者で国立科学博物館の松浦啓一氏が観察した結果、新種のフグの繁殖行動の一環であることが分ったのでした。今やその海域は人気ダイビング・スポットになっています。

●アマミホシゾラフグはミステリーサークルをつくってメスをよぶ(46p)コレ、NHKの「ダーウィンが来た!〜生きもの新伝説〜」でやっていました。と言うか、円形の幾何学的な模様が海底に存在することは前から知られていたものの、誰が何のために作っているのかは長らく謎のままであったのが、2012年にNHKの「ダーウィンが来た!」のロケ(奄美大島南沖、琉球諸島近海)に同行・協力したフグ分類の第一人者で国立科学博物館の松浦啓一氏が観察した結果、新種のフグの繁殖行動の一環であることが分ったのでした。今やその海域は人気ダイビング・スポットになっています。 ●ナマケモノは週1回、うんこのためにだけ木から下りる(46p)これもテレビでやっていました。調べてみたら、2011年1月3日にTBSで放送された「ナマケモノのススメ~ボクが木から降りる、たったひとつの理由~」という番組があって(制作局はMBS(毎日放送))、声の出演は小林薫、ナレーターは長澤まさみでした。20日間を超える密着取材だったそうです。でも、個人的には結構最近観た気がするので、BSなどで再放送を観たのか、或いはどこかの局で同じ趣旨のものが作られたのを観たのかもしれません(動物園で観察をして、3日目ぐらいになって木から下りて糞をしたように思う)。

●ナマケモノは週1回、うんこのためにだけ木から下りる(46p)これもテレビでやっていました。調べてみたら、2011年1月3日にTBSで放送された「ナマケモノのススメ~ボクが木から降りる、たったひとつの理由~」という番組があって(制作局はMBS(毎日放送))、声の出演は小林薫、ナレーターは長澤まさみでした。20日間を超える密着取材だったそうです。でも、個人的には結構最近観た気がするので、BSなどで再放送を観たのか、或いはどこかの局で同じ趣旨のものが作られたのを観たのかもしれません(動物園で観察をして、3日目ぐらいになって木から下りて糞をしたように思う)。 ●バクは掃除ブラシでゴシゴシされると寝てしまう(96p)これもテレビでやったいましたが、どの番組か忘れたなあ(ネット緒で調べたら、テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」という番組で「ざんねんないきもの事典」3時間スペシャルというのが 2019年6月25日に組まれ、「ざんねんな哺乳類ランキングベスト10」というのの中で紹介されたらしい)。でも、コレ、動物園で実際に見ることできる場合が結構あります。個人的には、神戸の「どうぶつ王国」で見ましたが、完全には眠らなかったものの、何となくトロンとはしていました。本書によれば、なぜ眠くなるのかは分かっていないとのことです。動物の習性はまだまだ謎の部分が多いです。

●バクは掃除ブラシでゴシゴシされると寝てしまう(96p)これもテレビでやったいましたが、どの番組か忘れたなあ(ネット緒で調べたら、テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」という番組で「ざんねんないきもの事典」3時間スペシャルというのが 2019年6月25日に組まれ、「ざんねんな哺乳類ランキングベスト10」というのの中で紹介されたらしい)。でも、コレ、動物園で実際に見ることできる場合が結構あります。個人的には、神戸の「どうぶつ王国」で見ましたが、完全には眠らなかったものの、何となくトロンとはしていました。本書によれば、なぜ眠くなるのかは分かっていないとのことです。動物の習性はまだまだ謎の部分が多いです。 ●アフリカオオコノハズクは敵を見つけるとやせこける(134p)これもいつか「ダーウィンが来た!」でやっていたし(この番組、なぜか出来るだけ欠かさず視ているなあ)、本物もまた「どうぶつ王国」で見ましたが、本書にもあるように、細くしたところで姿が消えるわけでもなく、"かくれんぼ"に失敗してしまったら、今度は体を精一杯大きくして、"クジャクのポーズ"で威嚇するそうです。

●アフリカオオコノハズクは敵を見つけるとやせこける(134p)これもいつか「ダーウィンが来た!」でやっていたし(この番組、なぜか出来るだけ欠かさず視ているなあ)、本物もまた「どうぶつ王国」で見ましたが、本書にもあるように、細くしたところで姿が消えるわけでもなく、"かくれんぼ"に失敗してしまったら、今度は体を精一杯大きくして、"クジャクのポーズ"で威嚇するそうです。

●アホウドリにうんこを国にされた(24p)ナウル共和国の国土は、アホウドリが何百年もサンゴ礁のうえにうんこをしてできたもの。「リン鉱石」といううんこの残骸を売って生活しているそうです(「

●アホウドリにうんこを国にされた(24p)ナウル共和国の国土は、アホウドリが何百年もサンゴ礁のうえにうんこをしてできたもの。「リン鉱石」といううんこの残骸を売って生活しているそうです(「

●ウオノエは魚の舌になる(76p)魚にとりつく寄生虫で、魚の舌がなくなるまで舌の血を吸い続け、その後、舌のつけ根に体を固定し、魚の体液や血液を吸って大きくなるそうです(本書イラストで見るとそうでもないが、実写で見るとかなりキモイ)。

●ウオノエは魚の舌になる(76p)魚にとりつく寄生虫で、魚の舌がなくなるまで舌の血を吸い続け、その後、舌のつけ根に体を固定し、魚の体液や血液を吸って大きくなるそうです(本書イラストで見るとそうでもないが、実写で見るとかなりキモイ)。 ●イシガキリュウグウウミウシはなかまを食べちゃう(97p)「友達を食べてみた」ぐらいの軽いノリで、仲間を丸のみにするとのこと(共食いをする生き物は結構いるけれど、食糧難の場合に限ったり、カマキリのように特別の条件下であったりすることが多く、共食いが成長のためのスタンダードとなっているのは珍しいのでは。言い換えれば「仲間が主食」ということか。確か、シリーズ第1巻で、サバクトビバッタが「主食は共食い」と紹介されていた)。

●イシガキリュウグウウミウシはなかまを食べちゃう(97p)「友達を食べてみた」ぐらいの軽いノリで、仲間を丸のみにするとのこと(共食いをする生き物は結構いるけれど、食糧難の場合に限ったり、カマキリのように特別の条件下であったりすることが多く、共食いが成長のためのスタンダードとなっているのは珍しいのでは。言い換えれば「仲間が主食」ということか。確か、シリーズ第1巻で、サバクトビバッタが「主食は共食い」と紹介されていた)。 ●ラブカはお母さんのおなかの中で3年半もひきこもる(115p)ラブ

●ラブカはお母さんのおなかの中で3年半もひきこもる(115p)ラブ

●ネコはキュウリを見ると超おどろく(116p)「えさをたべているネコのうしろにキュウリをそっとおく」とどうなるかという、数年前にユーチューブでいたずら動画が話題になったそうで、動物学者は「キュウリがヘビに見えるのではないかと(因みに、この種のネコ動画はユーチューブで今でも多くみられる。ネコが驚くのは、ネコに気づかれないように後ろの方にキュウリを置いといて、ネコがたまたま気づいたといった場合に限るようだ。「幸せそうな表情できゅうりを齧るネコ」の写真もネットにあった)。

●ネコはキュウリを見ると超おどろく(116p)「えさをたべているネコのうしろにキュウリをそっとおく」とどうなるかという、数年前にユーチューブでいたずら動画が話題になったそうで、動物学者は「キュウリがヘビに見えるのではないかと(因みに、この種のネコ動画はユーチューブで今でも多くみられる。ネコが驚くのは、ネコに気づかれないように後ろの方にキュウリを置いといて、ネコがたまたま気づいたといった場合に限るようだ。「幸せそうな表情できゅうりを齧るネコ」の写真もネットにあった)。

●ハダカデバネズミには、赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいる(34p)地下に住むハダカデバネズミは、1000匹もの大家族で暮らし、「巣を守る係」や「食べ物をとる係」がいて、中でも変わっているのが赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいること。体温を一定に保つ機能が退化しているため、こうした係がいるようです(今月['20年1月]、NHK-BSプレミアム「世界のドキュメンタリー」で"

●ハダカデバネズミには、赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいる(34p)地下に住むハダカデバネズミは、1000匹もの大家族で暮らし、「巣を守る係」や「食べ物をとる係」がいて、中でも変わっているのが赤ちゃんをあたためる「ふとん係」がいること。体温を一定に保つ機能が退化しているため、こうした係がいるようです(今月['20年1月]、NHK-BSプレミアム「世界のドキュメンタリー」で"

●ハシビロコウはひたすら待ちの姿勢(50p)動かないことでまわりの風景に溶け込んで、隙を狙うという戦法で、「魚が水面に顔を出すまでひたすら待つ」というもの(個人的には、行きつけのどうぶつ王国のハシビロコウが馴染み(?)だけど、時々首を振るような動きはすることがある。園内でも人気が高いらしくグッズもある)。[写真:神戸どうぶつ王国公式フェイスブックより]

●ハシビロコウはひたすら待ちの姿勢(50p)動かないことでまわりの風景に溶け込んで、隙を狙うという戦法で、「魚が水面に顔を出すまでひたすら待つ」というもの(個人的には、行きつけのどうぶつ王国のハシビロコウが馴染み(?)だけど、時々首を振るような動きはすることがある。園内でも人気が高いらしくグッズもある)。[写真:神戸どうぶつ王国公式フェイスブックより] ●マッコウクジラの頭の中は脳ではなく油でいっぱい(68p)マッコウクジラの脳の重さは約8㎏で、動物界ナンバーワン。ただし、でかい頭の中身のほとんどは「脳油」という油のかたまりで、まわりを探るために出す超音波を強化したり、浮かんだりする時の浮きぶくろの役割を果たしたりしている(シロナガスクジラのようにオキアミをすくって食べているクジラより、マッコウクジラのようにイカなどを捕食するクジラの方が、脳が発達しているようだ)。

●マッコウクジラの頭の中は脳ではなく油でいっぱい(68p)マッコウクジラの脳の重さは約8㎏で、動物界ナンバーワン。ただし、でかい頭の中身のほとんどは「脳油」という油のかたまりで、まわりを探るために出す超音波を強化したり、浮かんだりする時の浮きぶくろの役割を果たしたりしている(シロナガスクジラのようにオキアミをすくって食べているクジラより、マッコウクジラのようにイカなどを捕食するクジラの方が、脳が発達しているようだ)。 ●口もおしりのあなもないハオリムシ(76p)深海の海底に

●口もおしりのあなもないハオリムシ(76p)深海の海底に

●世界一長いクダクラゲはちびクラゲが合体しただけ(83p)世界最長の動物はクダクラゲで、全長が40mを超えるものや、触手が50mにんるものもいるが、実は小さなクラゲが集まってできた「群体」である。大きさくらべに合体した体は反則とも思われるが、そもそもわれわれの体も細胞の集合体であるので文句は言えないと(ギネスブックでも世界最長の動物は〈マヨイアイオイクラゲ〉(クダクラゲの一種)となっていて、最長で40mほどの長さとなり、ホタルのように生物発光を行うとある)。

●世界一長いクダクラゲはちびクラゲが合体しただけ(83p)世界最長の動物はクダクラゲで、全長が40mを超えるものや、触手が50mにんるものもいるが、実は小さなクラゲが集まってできた「群体」である。大きさくらべに合体した体は反則とも思われるが、そもそもわれわれの体も細胞の集合体であるので文句は言えないと(ギネスブックでも世界最長の動物は〈マヨイアイオイクラゲ〉(クダクラゲの一種)となっていて、最長で40mほどの長さとなり、ホタルのように生物発光を行うとある)。 ●オランウータンはけんかの強さが顔に出る(37p)フランジのあるオランウータンは強そうに見えますが、若いオスがけんかに勝つと男性ホルモンが分泌され、フランジが発達するとのだとのこと。ただし、たまたまけんかに勝ってもフランジが発達してしまい、より強い相手に目をつけられたりもすることになる場合もあると。

●オランウータンはけんかの強さが顔に出る(37p)フランジのあるオランウータンは強そうに見えますが、若いオスがけんかに勝つと男性ホルモンが分泌され、フランジが発達するとのだとのこと。ただし、たまたまけんかに勝ってもフランジが発達してしまい、より強い相手に目をつけられたりもすることになる場合もあると。 ●メガネザルは目玉が大きすぎて動かせない(52p)メガネザルの目玉は一つで脳と同じ重さがあり、頭蓋骨からはみ出すほど大きいため、きょろきょろと動かせないと。目玉が大きくなったのは、昼行性から夜行性へ進化して、たくさん光が集められる目が必要だったためで、これはこれで進化の結果と言えます。

●メガネザルは目玉が大きすぎて動かせない(52p)メガネザルの目玉は一つで脳と同じ重さがあり、頭蓋骨からはみ出すほど大きいため、きょろきょろと動かせないと。目玉が大きくなったのは、昼行性から夜行性へ進化して、たくさん光が集められる目が必要だったためで、これはこれで進化の結果と言えます。 ●ユカタンビワハゴロモの頭の中はからっぽ(57p)頭に見えるのはにせもので、にせものの頭は横から見るとワニの頭に見えなくもなく、鳥などが怖がるという説があるそうです。本物の頭を守るためのおとりという意見もあるが、実際はどちらの説に立っても目立った効果はないそうです。

●ユカタンビワハゴロモの頭の中はからっぽ(57p)頭に見えるのはにせもので、にせものの頭は横から見るとワニの頭に見えなくもなく、鳥などが怖がるという説があるそうです。本物の頭を守るためのおとりという意見もあるが、実際はどちらの説に立っても目立った効果はないそうです。 ●カカポは太りすぎて飛べなくなった(71p)ニュージーランドには100万年の間、カカポの天敵となる生物がいなかったため、飛ぶための筋肉が退化し、代わりにたくさんの脂肪がついたと(NHK「ダーウィンが来た!」で取り上げられたことがあって、その際の呼称は〈フクロウオウム〉だったか〈カカポ〉だったか)。

●カカポは太りすぎて飛べなくなった(71p)ニュージーランドには100万年の間、カカポの天敵となる生物がいなかったため、飛ぶための筋肉が退化し、代わりにたくさんの脂肪がついたと(NHK「ダーウィンが来た!」で取り上げられたことがあって、その際の呼称は〈フクロウオウム〉だったか〈カカポ〉だったか)。 ●ドウケツエビはおりの中で一生をすごす(121p)カイロウドウケツという動物の中で一生をすごすのがドウケツエビ。カイロウドウケツをマイホームにしいるわけで、敵から身を守れて食事にも困らず、成長して体が大きくなると、出られなくなる(沼津港深海水族館の石垣幸二館長の 『

●ドウケツエビはおりの中で一生をすごす(121p)カイロウドウケツという動物の中で一生をすごすのがドウケツエビ。カイロウドウケツをマイホームにしいるわけで、敵から身を守れて食事にも困らず、成長して体が大きくなると、出られなくなる(沼津港深海水族館の石垣幸二館長の 『

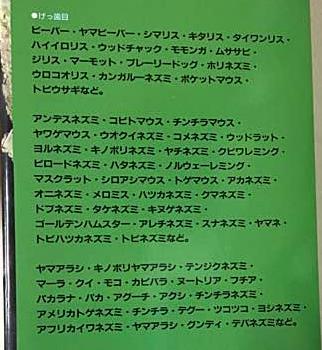

シリーズ全20巻(+別巻)の第5巻で、リス・ネズミ・ビーバー・ヤマアラシ・ウサギなど小型草食獣を扱っています(中でも、リスからヤマアラシまでげっ歯目が種類がダントツに多い)。このシリーズ、表紙は「図鑑」っぽいですが、中身は写真もさることながら、解説が本格的であり、まさに「大百科」という感じです。とりわけ、その動物の"生態"について詳しく書かれており、Amazonのカスタマーレビューにも、「生息地や行動原理、性生活など、なかなか詳しく載っています。写真や絵も素晴らしいです」とありました。

シリーズ全20巻(+別巻)の第5巻で、リス・ネズミ・ビーバー・ヤマアラシ・ウサギなど小型草食獣を扱っています(中でも、リスからヤマアラシまでげっ歯目が種類がダントツに多い)。このシリーズ、表紙は「図鑑」っぽいですが、中身は写真もさることながら、解説が本格的であり、まさに「大百科」という感じです。とりわけ、その動物の"生態"について詳しく書かれており、Amazonのカスタマーレビューにも、「生息地や行動原理、性生活など、なかなか詳しく載っています。写真や絵も素晴らしいです」とありました。 同じようにWikipediaにも、レミングは、かなり長い間「集団自殺をする」と考えられていて、スカンディナビアでは「集団で海に飛び込む」という伝説が古くからあるとあり、ただし、「集団移住を行っている際に一部の個体が海に落ちて溺れ死ぬことはあるが、これは自殺ではなく事故」であるとなっていました(Wikipediaでは、集団移動をする理由はよくわかっていないとしている)。個人的にも何となく"集団自殺"のイメージがありましたが、例えば、ディズニーのドキュメンタリー映画「白い荒野」('58年)でレミングが崖から落ちるシーンがあったのが、実は人間がレミングの群れを崖に追いやって落とした"やらせ"だったことが分ったりしたようです(この映画の前に「砂漠は生きている」('53年)という作品があって、共にアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞している。「砂漠は生きている」は三島由紀夫なども「正真正銘の傑作」と評価した作品で、個人的には学校の課外授業で観て早速動物図鑑を親にせがんだが、「砂漠は生きている」でもやらせがあったのだろうか)。またWikipediaによれば、1991年のパズルゲーム「レミングス」のヒットも誤解の一因だと言われているそうです。

同じようにWikipediaにも、レミングは、かなり長い間「集団自殺をする」と考えられていて、スカンディナビアでは「集団で海に飛び込む」という伝説が古くからあるとあり、ただし、「集団移住を行っている際に一部の個体が海に落ちて溺れ死ぬことはあるが、これは自殺ではなく事故」であるとなっていました(Wikipediaでは、集団移動をする理由はよくわかっていないとしている)。個人的にも何となく"集団自殺"のイメージがありましたが、例えば、ディズニーのドキュメンタリー映画「白い荒野」('58年)でレミングが崖から落ちるシーンがあったのが、実は人間がレミングの群れを崖に追いやって落とした"やらせ"だったことが分ったりしたようです(この映画の前に「砂漠は生きている」('53年)という作品があって、共にアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞している。「砂漠は生きている」は三島由紀夫なども「正真正銘の傑作」と評価した作品で、個人的には学校の課外授業で観て早速動物図鑑を親にせがんだが、「砂漠は生きている」でもやらせがあったのだろうか)。またWikipediaによれば、1991年のパズルゲーム「レミングス」のヒットも誤解の一因だと言われているそうです。

今年['15年]はどうしたわけか色々な図書館で貸出回数ゼロの本の展示企画が流行り、藤枝市立駅南図書館(2月)、裾野市立鈴木図書館(2月)などで実施され、更にはICU大学図書館の「誰も借りてくれない本フェア」(6月)といったものもありましたが、つい最近では、江戸川区立松江図書館が1度も貸し出されたことがない本を集めた特設コーナーを設けたことが新聞等で報じられていました(12月)。その中に、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩氏による本書『クラゲに学ぶ』('10年/長崎文献社)があり、やや意外な印象も受けました(ローカルの版元であまり宣伝を見かけなかったせいか?)。

今年['15年]はどうしたわけか色々な図書館で貸出回数ゼロの本の展示企画が流行り、藤枝市立駅南図書館(2月)、裾野市立鈴木図書館(2月)などで実施され、更にはICU大学図書館の「誰も借りてくれない本フェア」(6月)といったものもありましたが、つい最近では、江戸川区立松江図書館が1度も貸し出されたことがない本を集めた特設コーナーを設けたことが新聞等で報じられていました(12月)。その中に、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩氏による本書『クラゲに学ぶ』('10年/長崎文献社)があり、やや意外な印象も受けました(ローカルの版元であまり宣伝を見かけなかったせいか?)。 本人が自らの人生の歩みと、緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見によりノーベル賞を受賞するまでの研究の歩みを振り返っている本ですが(タイトルは2008年ノーベル化学賞のポスター"Lessons from the jellyfish's green light"に由来)、淡々と書かれているだけに却って感動的であり、また、面白かったです。特に、学問や人との出会いが、実は偶然に大きく左右されていたというのが興味深かったです。

本人が自らの人生の歩みと、緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見によりノーベル賞を受賞するまでの研究の歩みを振り返っている本ですが(タイトルは2008年ノーベル化学賞のポスター"Lessons from the jellyfish's green light"に由来)、淡々と書かれているだけに却って感動的であり、また、面白かったです。特に、学問や人との出会いが、実は偶然に大きく左右されていたというのが興味深かったです。 1人として、プリンストンで共にオワンクラゲの研究に勤しんだ(共に休日に家族ぐるみでオワンクラゲの採

1人として、プリンストンで共にオワンクラゲの研究に勤しんだ(共に休日に家族ぐるみでオワンクラゲの採 集もした)ジョンソン博士の名を挙げていますが、その前に、安永峻五教授と平田義正教授の名を挙げています。やがてずっと米国で研究を続けることになる著者ですが、日本国籍を保持し続けていたことについて、何ら不便を感じたことがないと言っているのも興味深いです。

集もした)ジョンソン博士の名を挙げていますが、その前に、安永峻五教授と平田義正教授の名を挙げています。やがてずっと米国で研究を続けることになる著者ですが、日本国籍を保持し続けていたことについて、何ら不便を感じたことがないと言っているのも興味深いです。

『クラゲに学ぶ』の特徴としては、他の学者等の"ノーベル賞受賞記念本"と比べて受賞時及びそれ以降の過密スケジュールのことが相当詳しく書かれている点で(おそらく下村氏は記録魔?)、断れるものは断ろうとしたようですが、なかなかそうもいかないものあって(これも淡々と書いてはいるが)実にしんどそう。それでも、ノーベル賞を貰って"良かった"と思っているものと思いきや、人生で大きな嬉しさを感じたのは貴重な発見をした時で、ノーベル賞は栄誉をもたらしたが、喜びや幸福はもたらさなかったとしています。本書は受賞の1年版後に書かれたものですが、「今の状態では私はもはや現役の科学者ではない」と嘆いていて、米国の研究所を退任する際に実験器具一式を研究所の許可を得て自宅へ移したという、あくまでも研究一筋の著者らしい本音かもしれません。

『クラゲに学ぶ』の特徴としては、他の学者等の"ノーベル賞受賞記念本"と比べて受賞時及びそれ以降の過密スケジュールのことが相当詳しく書かれている点で(おそらく下村氏は記録魔?)、断れるものは断ろうとしたようですが、なかなかそうもいかないものあって(これも淡々と書いてはいるが)実にしんどそう。それでも、ノーベル賞を貰って"良かった"と思っているものと思いきや、人生で大きな嬉しさを感じたのは貴重な発見をした時で、ノーベル賞は栄誉をもたらしたが、喜びや幸福はもたらさなかったとしています。本書は受賞の1年版後に書かれたものですが、「今の状態では私はもはや現役の科学者ではない」と嘆いていて、米国の研究所を退任する際に実験器具一式を研究所の許可を得て自宅へ移したという、あくまでも研究一筋の著者らしい本音かもしれません。

益川氏の『科学者は戦争で何をしたか』の中にある話ですが、益川氏はノーベル賞受賞の記念講演で戦争について語ったのですが(英語が苦手の益川氏は1968年に文学賞を受賞した川端康成以来40年ぶりに講演を日本語で行なった。歴代の日本人受賞者の中で最も流暢な英語を喋るのは

益川氏の『科学者は戦争で何をしたか』の中にある話ですが、益川氏はノーベル賞受賞の記念講演で戦争について語ったのですが(英語が苦手の益川氏は1968年に文学賞を受賞した川端康成以来40年ぶりに講演を日本語で行なった。歴代の日本人受賞者の中で最も流暢な英語を喋るのは

渓流の女王"と呼ばれる「ヤマメ」と全長60センチにもなる「サクラマス」は姿も名前も異なりますが、実は全く同じ種類の魚であり、生まれた川で一生を送るものが「ヤマメ」となり、川から海に出て大きくなって、再び川に戻ってくるものが「サクラマス」になります。釣り人、特にトラウトファンならばそうした知識はあるのではないかと思いますが、そうした知識の有無に関わらず、昨年['14年]10月、NHKの「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」で「どっちが得?ヤマメVSサクラマス」としてその生態が紹介されたのを興味深く観た人は多かったのではないでしょうか。

渓流の女王"と呼ばれる「ヤマメ」と全長60センチにもなる「サクラマス」は姿も名前も異なりますが、実は全く同じ種類の魚であり、生まれた川で一生を送るものが「ヤマメ」となり、川から海に出て大きくなって、再び川に戻ってくるものが「サクラマス」になります。釣り人、特にトラウトファンならばそうした知識はあるのではないかと思いますが、そうした知識の有無に関わらず、昨年['14年]10月、NHKの「ダーウィンが来た!生きもの新伝説」で「どっちが得?ヤマメVSサクラマス」としてその生態が紹介されたのを興味深く観た人は多かったのではないでしょうか。 本書は、そのサクラマスの生態を、より科学的・実証的な調査・研究から明らかにしたものです。これによると、一定の時期までに一定の大きさまでに育ったものがヤマメとなり、逆に降海型のスモルト(サクラマス)になるには、成長が大きすぎないことが条件になるようで、この辺りは大体「ダーウィンが来た!」での解説と同じでしょうか。但し、本書では成長が早かったか遅かったかで川に留まるか海に降りるかが決まるというようになっているのに対し、「ダーウィンが来た!」では、餌の獲得競争に勝った幼魚が川に留まり、劣勢だったものが海に降りるというような説明になっていました(ほぼ同じことか)。

本書は、そのサクラマスの生態を、より科学的・実証的な調査・研究から明らかにしたものです。これによると、一定の時期までに一定の大きさまでに育ったものがヤマメとなり、逆に降海型のスモルト(サクラマス)になるには、成長が大きすぎないことが条件になるようで、この辺りは大体「ダーウィンが来た!」での解説と同じでしょうか。但し、本書では成長が早かったか遅かったかで川に留まるか海に降りるかが決まるというようになっているのに対し、「ダーウィンが来た!」では、餌の獲得競争に勝った幼魚が川に留まり、劣勢だったものが海に降りるというような説明になっていました(ほぼ同じことか)。 一方で、「ダーウィンが来た!」では、サクラマスの繁殖行為に横から小さな体で割り込んで自分の子孫を残そうとするヤマメの"戦略"が映像で捉えられていたのが興味深かったです。〈適者生存〉の原理から言えば、ヤマメになったものとサクラマスになったものとでは、もともとヤマメになったものの方がより"適者"であったと言えなくもなく、この辺りは上手く出来ているのでしょう。

一方で、「ダーウィンが来た!」では、サクラマスの繁殖行為に横から小さな体で割り込んで自分の子孫を残そうとするヤマメの"戦略"が映像で捉えられていたのが興味深かったです。〈適者生存〉の原理から言えば、ヤマメになったものとサクラマスになったものとでは、もともとヤマメになったものの方がより"適者"であったと言えなくもなく、この辺りは上手く出来ているのでしょう。

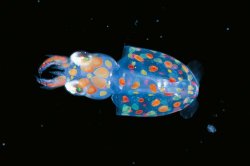

同じ版元により前年に刊行された写真図鑑

同じ版元により前年に刊行された写真図鑑 内容的にも拙速感は無く、前の『世界の美しい透明な生き物』のソフトカバーから今回はハードカバーになり、写真の充実度・美しさのレベルも前回同様に高く、イカ・タコに特化した分、こちらの方が若干は玄人好み(生物図鑑ファン(?)好み)かもしれません。

内容的にも拙速感は無く、前の『世界の美しい透明な生き物』のソフトカバーから今回はハードカバーになり、写真の充実度・美しさのレベルも前回同様に高く、イカ・タコに特化した分、こちらの方が若干は玄人好み(生物図鑑ファン(?)好み)かもしれません。 しかし、これだけ様々なイカ・タコの写真を網羅しながら、生きているダイオウイカの写真って本当に無いのだなあ(海辺に打ち上げられて死体となったものや漁網に掛かって瀕死の状態のものの写真はあるが)。NHKと国立科学博物館が共同プロジェクトで2009年に深海で撮影した映像写真が本書にも掲載されていますが、あれが、人類が普通の生息状態のダイオウイカと遭遇した初めての出来事だったようです(因みに。2004年、ダイオウイカの生きている姿を世界で初めて撮影したのは、本書の監修者である国立科学博物館標本資料センターの窪寺恒己氏)。

しかし、これだけ様々なイカ・タコの写真を網羅しながら、生きているダイオウイカの写真って本当に無いのだなあ(海辺に打ち上げられて死体となったものや漁網に掛かって瀕死の状態のものの写真はあるが)。NHKと国立科学博物館が共同プロジェクトで2009年に深海で撮影した映像写真が本書にも掲載されていますが、あれが、人類が普通の生息状態のダイオウイカと遭遇した初めての出来事だったようです(因みに。2004年、ダイオウイカの生きている姿を世界で初めて撮影したのは、本書の監修者である国立科学博物館標本資料センターの窪寺恒己氏)。 本書にはダウオウイカのカラー魚拓(実物の1/6サイズ)が織り込みで付いていますが、今年['15年]8月、神戸の須磨海浜水族園の特設展で、ダウオウイカのスルメ(標本)を見ました。元の大きさがどれぐらいだったか分からないけれど、スルメにしてしまうと思いの外に小さくなってしまうようで、あまり迫力が感じられませんでした。

本書にはダウオウイカのカラー魚拓(実物の1/6サイズ)が織り込みで付いていますが、今年['15年]8月、神戸の須磨海浜水族園の特設展で、ダウオウイカのスルメ(標本)を見ました。元の大きさがどれぐらいだったか分からないけれど、スルメにしてしまうと思いの外に小さくなってしまうようで、あまり迫力が感じられませんでした。

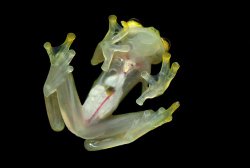

写真によるいろいろな生物図鑑がありますが、「透明な生物」という切り口が面白いと思いました。そして、まず何よりも、使われている写真のどれもが美しいのが本書の魅力です。「透明」ということはイコール「生きている」ということなのだなあと改めて思わされました。

写真によるいろいろな生物図鑑がありますが、「透明な生物」という切り口が面白いと思いました。そして、まず何よりも、使われている写真のどれもが美しいのが本書の魅力です。「透明」ということはイコール「生きている」ということなのだなあと改めて思わされました。

口上によれば、「世界で唯一の透明生物図鑑」であるとのことで、書店でもそうした謳い文句で紹介されていた記憶があります。それなりの反響はあったようで、今年['15年]7月には入手しやすい"愛蔵ポケット版"が刊行されています。ただ、サイズが小さくなっただけでなく、ページ数にして3分の1以上減っているようです(写真が一部割愛されたようだ)。解説の活字の大きさの問題などもありますが、出来ればそのままの内容での縮小版にして欲しかった気もします。

口上によれば、「世界で唯一の透明生物図鑑」であるとのことで、書店でもそうした謳い文句で紹介されていた記憶があります。それなりの反響はあったようで、今年['15年]7月には入手しやすい"愛蔵ポケット版"が刊行されています。ただ、サイズが小さくなっただけでなく、ページ数にして3分の1以上減っているようです(写真が一部割愛されたようだ)。解説の活字の大きさの問題などもありますが、出来ればそのままの内容での縮小版にして欲しかった気もします。

石垣幸二氏

石垣幸二氏  沼津深海水族館

沼津深海水族館

例えば「足で歩く」のところでは、ヤスデ(750本の足は動物の中で最も多い)とチーターが一緒に登場したり、「極限の環境に生きる」のところでは、冬眠するヤマネと、400℃に達する海底熱水噴火口に生息するポンペイワームや10年以上も冬眠が可能な微生物のクマムシが一緒に登場するなど、哺乳類や魚類などの脊椎動物から、無脊椎動物や昆虫、更には微生物まで、1つのテーマや切り口の中では同等に扱っている(写真の大きさも)のが斬新です。

例えば「足で歩く」のところでは、ヤスデ(750本の足は動物の中で最も多い)とチーターが一緒に登場したり、「極限の環境に生きる」のところでは、冬眠するヤマネと、400℃に達する海底熱水噴火口に生息するポンペイワームや10年以上も冬眠が可能な微生物のクマムシが一緒に登場するなど、哺乳類や魚類などの脊椎動物から、無脊椎動物や昆虫、更には微生物まで、1つのテーマや切り口の中では同等に扱っている(写真の大きさも)のが斬新です。 無脊椎動物の一種「扁形動物」で60センチにもなるというウズムシなんて知らなかったし、サナダムシの頭部の写真は怖いなあ。魚類の一種「無顎類」であるヌタウナギって、心臓が4つあるのか―等々、トリビアな記述が満載で、こうした細部の解説も楽しめ、それらにもちゃんと写真が付されています。

無脊椎動物の一種「扁形動物」で60センチにもなるというウズムシなんて知らなかったし、サナダムシの頭部の写真は怖いなあ。魚類の一種「無顎類」であるヌタウナギって、心臓が4つあるのか―等々、トリビアな記述が満載で、こうした細部の解説も楽しめ、それらにもちゃんと写真が付されています。

先にダグラス・パーマー『

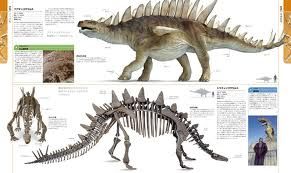

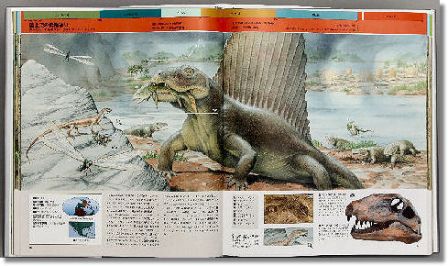

先にダグラス・パーマー『 CG復元図がリアルでスゴイ迫力!(子どもでなくとも大人でもぐっと惹かれるものがある)、CGもここまできたかという印象ですが、化石写真などとの配置が上手くなされていて、写真とCGが自然な感じで繋がっているように感じられました(CGがまるで写真のように見えることに加えて、レイアウトの妙が効いているため、相乗効果を醸している)。

CG復元図がリアルでスゴイ迫力!(子どもでなくとも大人でもぐっと惹かれるものがある)、CGもここまできたかという印象ですが、化石写真などとの配置が上手くなされていて、写真とCGが自然な感じで繋がっているように感じられました(CGがまるで写真のように見えることに加えて、レイアウトの妙が効いているため、相乗効果を醸している)。 『EVOLUTION 生命の進化史』もそうですが、こちらは更に陸生動物の登場までに相当のページを割いていて(180頁強)、かなり本格的。でも、子どもたちが喜びそうな恐竜についてもこれまた詳しく(恐竜リスト 約800点)、見開きページいっぱいを使ったダイナミックなCG復元画(骨格見本を含む)だけでなく、その種に見られる部位の特徴などをピンポイントで解説するなどしていて、大人も子どもも楽しめます。

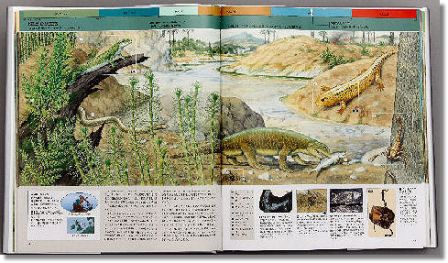

『EVOLUTION 生命の進化史』もそうですが、こちらは更に陸生動物の登場までに相当のページを割いていて(180頁強)、かなり本格的。でも、子どもたちが喜びそうな恐竜についてもこれまた詳しく(恐竜リスト 約800点)、見開きページいっぱいを使ったダイナミックなCG復元画(骨格見本を含む)だけでなく、その種に見られる部位の特徴などをピンポイントで解説するなどしていて、大人も子どもも楽しめます。 生命誕生から現在まで、地球35億年の生命の進化の歴史をイラスト化したもので、パノラマ・イラストを全て繋げると全長50メートルにも及ぶという「壮大な命の絵巻物」。

生命誕生から現在まで、地球35億年の生命の進化の歴史をイラスト化したもので、パノラマ・イラストを全て繋げると全長50メートルにも及ぶという「壮大な命の絵巻物」。 丁度、歴史年表を見ているように、年代表が各パノラマ・イラストの最上部にあり、年代に関する情報や気候と生物相に関する情報が記されていて、下部には、化石産出地のかつての位置と現在の位置(大陸移動しているため両者は異なってくる)の図、種のリスト、イラストの一部のクローズアップや化石写真付きの解説などがあります。

丁度、歴史年表を見ているように、年代表が各パノラマ・イラストの最上部にあり、年代に関する情報や気候と生物相に関する情報が記されていて、下部には、化石産出地のかつての位置と現在の位置(大陸移動しているため両者は異なってくる)の図、種のリスト、イラストの一部のクローズアップや化石写真付きの解説などがあります。

本書『ヘビ大図鑑-驚くべきヘビの世界』に見開きで描かれている蛇のイラストはいずれも大変に美しいのですが、一部、生態も含めたイラストがあるものの、半分ぐらいはとぐろを巻いている同じような"ポース"ばかりのもので、せっかくあの「千石先生」が翻訳しているのに、これではそれぞれの蛇の生態がシズル感を以って伝わってはきません(ある意味、"蛇柄"のカタログ)。

本書『ヘビ大図鑑-驚くべきヘビの世界』に見開きで描かれている蛇のイラストはいずれも大変に美しいのですが、一部、生態も含めたイラストがあるものの、半分ぐらいはとぐろを巻いている同じような"ポース"ばかりのもので、せっかくあの「千石先生」が翻訳しているのに、これではそれぞれの蛇の生態がシズル感を以って伝わってはきません(ある意味、"蛇柄"のカタログ)。 図鑑という観点から本書よりもお奨めなのが、『爬虫類と両生類の写真図鑑 完璧版』('01年/日本ヴォーグ社/定価2,500円)。

図鑑という観点から本書よりもお奨めなのが、『爬虫類と両生類の写真図鑑 完璧版』('01年/日本ヴォーグ社/定価2,500円)。

そう言えば、ジェニファー・ロペス、ジョン・ヴォイトが主演した「アナコンダ」('97年/米)という映画がありました。伝説のインディオを探して南米アマゾンに来た映画作家らの撮影隊(ジェニファー・ロペスら)が、遭難していた密猟者(ジョン・ヴォイト)を助けるが、最初は温厚な態度をとっていた彼が、巨大蛇アナコンダが現れるや否や本性を曝け出し、アナコンダを捕獲するという自らの目的遂行のために撮影隊のメンバーを支配してしまう―というもの。

そう言えば、ジェニファー・ロペス、ジョン・ヴォイトが主演した「アナコンダ」('97年/米)という映画がありました。伝説のインディオを探して南米アマゾンに来た映画作家らの撮影隊(ジェニファー・ロペスら)が、遭難していた密猟者(ジョン・ヴォイト)を助けるが、最初は温厚な態度をとっていた彼が、巨大蛇アナコンダが現れるや否や本性を曝け出し、アナコンダを捕獲するという自らの目的遂行のために撮影隊のメンバーを支配してしまう―というもの。

大蛇アナコンダが出てくる場面はCGとアニマトロニクスで合成していますが、CGのアナコンダはあまり怖くなく、作品としてはどちらかと言うとスペクタクルと言うより人間劇で、アナコンダよりもアクの強い演技がすっかり板についているジョン・ヴォイトの方が怖かった(蛇すら吐き出してしまうジョン・ヴォイド?)。

大蛇アナコンダが出てくる場面はCGとアニマトロニクスで合成していますが、CGのアナコンダはあまり怖くなく、作品としてはどちらかと言うとスペクタクルと言うより人間劇で、アナコンダよりもアクの強い演技がすっかり板についているジョン・ヴォイトの方が怖かった(蛇すら吐き出してしまうジョン・ヴォイド?)。

後に「アナコンダ2」('04年/米)という続編も作られ(それにしても、南米にしか生息しないアナコンダをボルネオに登場させるとは)、更には「アナコンダ3」('08年/米・ルーマニア)、「アナコンダ4」('09年/米・ルーマニア)までも。「ラスト・アナコンダ」('06年/タイ)というタイ映画や「「アナコンダ・アイランド」('08年/米)という、蛇の大きさより数で勝負している作品もあるようです。

後に「アナコンダ2」('04年/米)という続編も作られ(それにしても、南米にしか生息しないアナコンダをボルネオに登場させるとは)、更には「アナコンダ3」('08年/米・ルーマニア)、「アナコンダ4」('09年/米・ルーマニア)までも。「ラスト・アナコンダ」('06年/タイ)というタイ映画や「「アナコンダ・アイランド」('08年/米)という、蛇の大きさより数で勝負している作品もあるようです。![ボア [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%9C%E3%82%A2%20%5BDVD%5D.jpg)

"コブラもの"の映画もあるみたいですが(追っかけていくとどんどんマニアックになっていく)、"ニシキヘビもの"は無いのか? 実は「パイソン」はニシキヘビ類全般を指す場合に用いられる呼称であって、「パイソン」の中にアミメニシキヘビなども含まれているわけです。更に、「ボア」も、アメリカ大陸(中南米)に生息するニシキヘビの一種で、ボア・パイソンとも呼ばれます。但し、分類学上は、ボア科が本科であり、ニシキヘビ科をボア科の亜科とする学説が有力なようです。ボア科とニシキヘビ科の違いは胎生か卵生かであり、「ボア」は胎生(卵胎生)で、ボア科の「アナコンダ」も胎生、これに対してニシキヘビは卵生です(但し進化学的には、本科のボアの方が亜科ニシキヘビより原始的)。映画「ボア vs.パイソン」は、「本科 vs.亜科」といったところなのでしょうか。

"コブラもの"の映画もあるみたいですが(追っかけていくとどんどんマニアックになっていく)、"ニシキヘビもの"は無いのか? 実は「パイソン」はニシキヘビ類全般を指す場合に用いられる呼称であって、「パイソン」の中にアミメニシキヘビなども含まれているわけです。更に、「ボア」も、アメリカ大陸(中南米)に生息するニシキヘビの一種で、ボア・パイソンとも呼ばれます。但し、分類学上は、ボア科が本科であり、ニシキヘビ科をボア科の亜科とする学説が有力なようです。ボア科とニシキヘビ科の違いは胎生か卵生かであり、「ボア」は胎生(卵胎生)で、ボア科の「アナコンダ」も胎生、これに対してニシキヘビは卵生です(但し進化学的には、本科のボアの方が亜科ニシキヘビより原始的)。映画「ボア vs.パイソン」は、「本科 vs.亜科」といったところなのでしょうか。 国:アメリカ●監督:ルイス・ロッサ●製作:ヴァーナ・ハラー/レナード・ラビノウィッツ/キャロル・リトル●脚本:ハンス・バウアー/ジム・キャッシュ/ジャック・エップスJr.●撮影ビル・バトラー●音楽:ランディ・エデルマン●時間:89分●出演:ジェニファー・ロペス

国:アメリカ●監督:ルイス・ロッサ●製作:ヴァーナ・ハラー/レナード・ラビノウィッツ/キャロル・リトル●脚本:ハンス・バウアー/ジム・キャッシュ/ジャック・エップスJr.●撮影ビル・バトラー●音楽:ランディ・エデルマン●時間:89分●出演:ジェニファー・ロペス

・ストルツ/ジョナサン・ハイド/オーウェン・ウィルソン/カリ・ウーラー/ヴィンセント・カステラノス/ダニー

・ストルツ/ジョナサン・ハイド/オーウェン・ウィルソン/カリ・ウーラー/ヴィンセント・カステラノス/ダニー ・トレホ●日本公開:1997/09●配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (評価:★★)

・トレホ●日本公開:1997/09●配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (評価:★★)

その中でも「11 動物」は、カラーイラストが豊富で大いに引き込まれ、「事典」ではあるが「図鑑」的であるように思われます。その他には「12 植物」「14 天文・気象」「15 地球のすがた」などにハマった覚えがあり(太陽系の起源を解説した「潮汐説」「隕石説」のイラストなどスゴイ迫力を感じた)、要するにこれ、カラーイラストの多い順に関心を持って読んだということになるのかも知れません。

その中でも「11 動物」は、カラーイラストが豊富で大いに引き込まれ、「事典」ではあるが「図鑑」的であるように思われます。その他には「12 植物」「14 天文・気象」「15 地球のすがた」などにハマった覚えがあり(太陽系の起源を解説した「潮汐説」「隕石説」のイラストなどスゴイ迫力を感じた)、要するにこれ、カラーイラストの多い順に関心を持って読んだということになるのかも知れません。

(サイエンス・アイ新書 32).jpg)

.gif) 解説は、最新の観察・研究情報を織り込みながらも、文章の端々にユーモアも感じられて親しみ易いものとなっており、なかなかの迫力であるイラストも、著者自身の描いたものです。

解説は、最新の観察・研究情報を織り込みながらも、文章の端々にユーモアも感じられて親しみ易いものとなっており、なかなかの迫力であるイラストも、著者自身の描いたものです。

「小学館の図鑑NEO」シリ-ズの第1期全16巻が5年がかりで出揃いましたが、その殆どを買い揃え、NEO版『恐竜』('02年)も当然購入済み。この『恐竜』に最も多く「恐竜画」を提供しているのが、市川章三、小田隆の両画家で、背景画も含めた迫力ある恐竜画などは、挿絵と言うより絵画作品に近いものがあります(時々、署名が入っているものがありますが、その気持ちワカル)。

「小学館の図鑑NEO」シリ-ズの第1期全16巻が5年がかりで出揃いましたが、その殆どを買い揃え、NEO版『恐竜』('02年)も当然購入済み。この『恐竜』に最も多く「恐竜画」を提供しているのが、市川章三、小田隆の両画家で、背景画も含めた迫力ある恐竜画などは、挿絵と言うより絵画作品に近いものがあります(時々、署名が入っているものがありますが、その気持ちワカル)。  NEO版『恐竜』の両氏の絵は、筆を用いて描かれてた油彩乃至アクリル画だと思われますが、一方、この寺越慶司氏はCGによる恐竜画の第一人者で、本書『寺越慶司の恐竜』に描かれた恐竜は、目の輝きや皮膚の質感は、CGならではのリアルさです(「図鑑」と言うより「CG画集」の趣き)。

NEO版『恐竜』の両氏の絵は、筆を用いて描かれてた油彩乃至アクリル画だと思われますが、一方、この寺越慶司氏はCGによる恐竜画の第一人者で、本書『寺越慶司の恐竜』に描かれた恐竜は、目の輝きや皮膚の質感は、CGならではのリアルさです(「図鑑」と言うより「CG画集」の趣き)。 一方、皮膚の質感や光沢は、寺越氏のCGの方がより本物に近く見せていて(何となく既視感を感じるのは、これが映画「ジュラシック・パーク」などの恐竜とダブるため?)、本書前半部分では闘う・反撃する・追う・追われる・吠える・育てるといったテーマごとに恐竜たちを描いていますが、精緻さが絵をよりダイナミックなものにしています。

一方、皮膚の質感や光沢は、寺越氏のCGの方がより本物に近く見せていて(何となく既視感を感じるのは、これが映画「ジュラシック・パーク」などの恐竜とダブるため?)、本書前半部分では闘う・反撃する・追う・追われる・吠える・育てるといったテーマごとに恐竜たちを描いていますが、精緻さが絵をよりダイナミックなものにしています。

しかし、"ナショジオ"に最初に写真が採用されたのは岩合氏で(しかも表紙を2度飾っている)、北米・アジア・アフリカ・オセアニアなど世界の各地で37年にわたり野生動物の生態を撮り続けてきたベテラン中のベテランです。本書は、そうした岩合氏のこれまでの活動の集大成と言えるもので、四季を通しての野生動物の生態を捉えた900枚の写真は、野生動物写真家としての真骨頂が発揮されたものです。

しかし、"ナショジオ"に最初に写真が採用されたのは岩合氏で(しかも表紙を2度飾っている)、北米・アジア・アフリカ・オセアニアなど世界の各地で37年にわたり野生動物の生態を撮り続けてきたベテラン中のベテランです。本書は、そうした岩合氏のこれまでの活動の集大成と言えるもので、四季を通しての野生動物の生態を捉えた900枚の写真は、野生動物写真家としての真骨頂が発揮されたものです。

「小学館の図鑑NEOシリ-ズ」は、動物、植物、昆虫といったオーソドックスなテーマでの刊行が先ずあって、その後「カブトムシ・クワガタムシ」('06年)といった細かいジャンルでのより詳しい内容のものを刊行していて、この「大むかしの生物」にしても、既にシリーズの中に「恐竜」('02年)というテーマで1冊出ている上での刊行です。

「小学館の図鑑NEOシリ-ズ」は、動物、植物、昆虫といったオーソドックスなテーマでの刊行が先ずあって、その後「カブトムシ・クワガタムシ」('06年)といった細かいジャンルでのより詳しい内容のものを刊行していて、この「大むかしの生物」にしても、既にシリーズの中に「恐竜」('02年)というテーマで1冊出ている上での刊行です。 それと、ずっと後の、恐竜時代後の「新生代」の生き物も、現存の動物をサイズだけ大きくしたようなものもあり、メガロドンというのはホオジロザメに似てますが、全長16mで、殆ど"ジョーズ"を超えるような世界、他にも7mのコモドオオトカゲとか8mの海牛(カイギュウ)とか、それらの方が恐竜などよりも何か新鮮なインパクトが感じられたりもします。

それと、ずっと後の、恐竜時代後の「新生代」の生き物も、現存の動物をサイズだけ大きくしたようなものもあり、メガロドンというのはホオジロザメに似てますが、全長16mで、殆ど"ジョーズ"を超えるような世界、他にも7mのコモドオオトカゲとか8mの海牛(カイギュウ)とか、それらの方が恐竜などよりも何か新鮮なインパクトが感じられたりもします。

長谷川真理子氏(略歴下記)

長谷川真理子氏(略歴下記)

「恐竜」は子どもだけでなく大人のロマンも誘います。本書は、地球科学、恐竜学研究の第一人者で福井県立恐竜博物館館長でもあり、児童向けの恐竜本などの監修も多く手がけている濱田隆士東大名誉教授の監修によるもので、大人が読み物として気軽に読める恐竜学の入門書になっています。

「恐竜」は子どもだけでなく大人のロマンも誘います。本書は、地球科学、恐竜学研究の第一人者で福井県立恐竜博物館館長でもあり、児童向けの恐竜本などの監修も多く手がけている濱田隆士東大名誉教授の監修によるもので、大人が読み物として気軽に読める恐竜学の入門書になっています。 こうした基本事項をしっかり押さえた上で、よく挿絵や映画であるような、 ジュラ紀の巨大恐竜が鎌首を白鳥のように持ち上げているのは嘘であるとか、一般の思い込みを覆す指摘も多く、興味深く読めます。

こうした基本事項をしっかり押さえた上で、よく挿絵や映画であるような、 ジュラ紀の巨大恐竜が鎌首を白鳥のように持ち上げているのは嘘であるとか、一般の思い込みを覆す指摘も多く、興味深く読めます。

生き物のサイズと時間について考えたことがある人は案外多いのではないでしょうか。本書によれば、哺乳類はどんな動物でも、一生の間に打つ心臓の鼓動は約20億回、一生の間にする呼吸は約5億回ということだそうです。

生き物のサイズと時間について考えたことがある人は案外多いのではないでしょうか。本書によれば、哺乳類はどんな動物でも、一生の間に打つ心臓の鼓動は約20億回、一生の間にする呼吸は約5億回ということだそうです。

立花 隆 氏

立花 隆 氏 結果として、体系的な知識が得られるという本にはなっていない気もしますが、サル学者になるわけではないから、まあいいか。

結果として、体系的な知識が得られるという本にはなっていない気もしますが、サル学者になるわけではないから、まあいいか。