「●心理学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3561】 前野 隆司 『幸せのメカニズム』

「●お 岡田 尊司」の インデックッスへ 「●幻冬舎新書」の インデックッスへ

「心理学的」立場、「病跡学的」アプローチから、多様な異常心理に通底するものを探る。

『あなたの中の異常心理 (幻冬舎新書)

『あなたの中の異常心理 (幻冬舎新書)』〔'12年〕

相場均 『異常の心理学

相場均 『異常の心理学』〔'69年〕

著者は、「異常心理についてこれまで書かれたものは、明白な異常性をもった状態にばかり注目していると思う」「中身は、そっくりそのまま精神医学の病名の羅列とその解説になっているということが多い」としていますが、確かに、ここ何年もそうした傾向が続いているように思われ、一方「心理学」を冠した一般書は、対人関係のテクニック、困った性格の人との接し方といった実用書的なものが多くを占めるようになってしまっている印象を受けます。

本書では、「異常心理」は精神障害に限ったものではなく、誰の心にでも潜んでいるものであるとし、健康な顔と異常な顔は一つの連続体として繋がっているとしたうえで、異常心理の原因、それらの根底に通じるものについて書いています。

こうした切り口の本は、かつては、『異常の心理学』('69年/講談社現代新書)を著した相場均(1924‐1976)や、多くの心理学の啓蒙書を著した宮城音弥(1908-2005)など、書き手が結構いたように思いますが、臨床重視の傾向にある最近では、このタイプの精神医学の素養を持った「心理学」者はあまりいないのではないかと...(著者は東大哲学科を中退し京大医学部で精神医学を学んでいるが、宮城音弥は、京大哲学科卒業後にフランス留学し精神医学を学んでいる)。

著者の得意とする著名人や文学作品・映画の主人公の生き方を引く方法で、異常心理を7つの類型で分かり易く解説しており、精神科医兼作家が書いた、いわば「文系心理学」の本かと(著者は小笠原慧のペンネームで書いた小説「DZ」で横溝賞を受賞している)。

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

誰にでもある「悪の快感」が、いじめや虐待、過食症や万引き癖、更には異常性愛に繋がることを説いた第2章では、悪の哲学者ジョルジュ・バタイユと、倒錯と嗜虐性をテーマにした作品を多く残したマルキ・ド・サドの違いを、その生い立ちや生涯から考察するなどしています。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

人間が正反対の気持ちを同時に持ち得る「アンビバレント」を解説した第4章に登場するのはシェークスピアの「リア王」で、自分の中にもう一人の自分がいる気がする「解離」などについて説いた第5章では、精神分析、心理分析の歴史を追って主要な先人たちの業績を紹介し、またまたユング登場。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

こうなると歴史上の人物の生涯を精神医学及び心理学的観点を追った、所謂「病跡学」の本かとの印象も受けますが、一方で、普通人で各パターンに当て嵌まる患者の症例なども紹介されていて、異常心理の底にある共通した要因を探る際に、その多くは幼児期や若い頃の体験などにあるため、成育歴が一般に知られている著名人をケーススタディの素材としているのかと思われます(読者の関心を引き易いというのもあるし、著者自身がそうした「病跡学」的アプローチが好みなのかとも思うが)。

多くの異常心理から読み取れる人間の根源的欲求は、自己保存の欲求、他者からの承認欲求であり、それが損なわれると、端的な自己目的化や自己絶対視に陥って出口無しの自己追求に入り込むか、解離など自己分裂を起こすかでしか自己を保てなくなり、こうした閉鎖的回路に陥らない、或いは陥ったとしても、他者を介することでそこから脱出することが大切であるとしています。

心理学のクラシカルなスタイルに立ち戻り(「病跡学」などは流行らなくなってもう何年も経つが、かつてはうつ病の先駆的権威である笠原嘉氏などもやっていた)、パーソナリティ障害など現代精神医学で使われる用語の使用を極力避けて書かれていて(「リビドー」など精神分析用語は出てくる)、久しぶりに「心理学」的立場から異常心理について書かれた本に出会ったという印象です。

著者によれば、飯島愛は男性に裏切られ自殺寸前まで追い詰められた結果、もっとしたたかに生きようと、今度は逆に自分の魅力で男性を振り返らせ、手玉にとって、自分の尊厳を取り戻そうとしたのではないかと。したたかな生き方の内側には、拭いきれない寂しさや空虚感があって、明るさと影の対比が多くの人の共感を呼ぶのではないかとしています(辛口評論家の斎藤美奈子氏が、彼女の"告白本"『プラトニック・セックス>』('00年/小学館)を「極道の妻」から弁護士になった大平光代の『だから、あなたも生きぬいて』('00年/講談社)との比較で、大平光代の本よりずっと高く評価していたのを思い出した)。

著者によれば、飯島愛は男性に裏切られ自殺寸前まで追い詰められた結果、もっとしたたかに生きようと、今度は逆に自分の魅力で男性を振り返らせ、手玉にとって、自分の尊厳を取り戻そうとしたのではないかと。したたかな生き方の内側には、拭いきれない寂しさや空虚感があって、明るさと影の対比が多くの人の共感を呼ぶのではないかとしています(辛口評論家の斎藤美奈子氏が、彼女の"告白本"『プラトニック・セックス>』('00年/小学館)を「極道の妻」から弁護士になった大平光代の『だから、あなたも生きぬいて』('00年/講談社)との比較で、大平光代の本よりずっと高く評価していたのを思い出した)。 確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

第2章では、'74(昭和49)年に起きた「千葉・市原の両親殺し事件」が扱われていて、当件は、中上健次の小説『蛇淫』や、長谷川和彦の第1回監督作の「青春の殺人者」('76年/ATG)のモデルになった事件であり、ある家の22歳の長男が、女性との付き合いを両親に反対され、両親を登山ナイフでめった突きにして殺害した(とみなされた)事件。被告人は公判で「父は母により殺され、母は第三者により殺された」と冤罪を主張をしましたが、捜査中の自白の中に「秘密の暴露」(被疑者が真犯人でしか知るはずのない事項を自白すること)があったことが重視され、最高裁で死刑が確定し、こちらも再審請求中です。

第2章では、'74(昭和49)年に起きた「千葉・市原の両親殺し事件」が扱われていて、当件は、中上健次の小説『蛇淫』や、長谷川和彦の第1回監督作の「青春の殺人者」('76年/ATG)のモデルになった事件であり、ある家の22歳の長男が、女性との付き合いを両親に反対され、両親を登山ナイフでめった突きにして殺害した(とみなされた)事件。被告人は公判で「父は母により殺され、母は第三者により殺された」と冤罪を主張をしましたが、捜査中の自白の中に「秘密の暴露」(被疑者が真犯人でしか知るはずのない事項を自白すること)があったことが重視され、最高裁で死刑が確定し、こちらも再審請求中です。 論理の枠組みがしっかりしているだけでなく、文章も上手。2番目の「千葉・市原の両親殺し事件」については、事件の時代背景を描き出すのと併せて、長谷川和彦監督の「青春の殺人者」('76年)について思い入れを込めて描写していますが(著者は1959年生まれとのこと)、一方で、この映画により「青春の殺人者」のイメージの方が事件の裁判よりも先行して定着してしまったとするとともに、事件―原作―映画の3つの違いを整理しています。

論理の枠組みがしっかりしているだけでなく、文章も上手。2番目の「千葉・市原の両親殺し事件」については、事件の時代背景を描き出すのと併せて、長谷川和彦監督の「青春の殺人者」('76年)について思い入れを込めて描写していますが(著者は1959年生まれとのこと)、一方で、この映画により「青春の殺人者」のイメージの方が事件の裁判よりも先行して定着してしまったとするとともに、事件―原作―映画の3つの違いを整理しています。 一方、実際に事件を取材した長谷川和彦監督は、事件と同じく舞台を都市近郊に戻し、その他の部分でも警察発表等に沿って事件の背景や経過をなぞるとともに、主役にTVドラマ「傷だらけの天使」で本格デビューして人気の出た水谷豊(当時22歳で事件の被告とほぼ同年齢)を起用することで、原作の土着的ムードを払拭するなど、より実際の事件に引き付けて映画を撮っているようです(タイトルバックでは「原作:中上健次『蛇淫』より」となっていたと思う)。

一方、実際に事件を取材した長谷川和彦監督は、事件と同じく舞台を都市近郊に戻し、その他の部分でも警察発表等に沿って事件の背景や経過をなぞるとともに、主役にTVドラマ「傷だらけの天使」で本格デビューして人気の出た水谷豊(当時22歳で事件の被告とほぼ同年齢)を起用することで、原作の土着的ムードを払拭するなど、より実際の事件に引き付けて映画を撮っているようです(タイトルバックでは「原作:中上健次『蛇淫』より」となっていたと思う)。 著者によれば、映画と実際の事件で大きく違うところは、主人公が父親に交際を反対された相手女性(原田美枝子(当時17歳)が演じた)が主人公の幼馴染みになっている点と(実際は風俗嬢であり内縁の夫がいた)、事件では本人が裁判で冤罪を主張した点であるとのことで、映画は主人公が「殺人者」であることが前提となっているため、今の時代であれば人権侵害で問題になっているだろうと(一審死刑判決が出たのは事件の10年後で、裁判中は推定無罪の原則の適用となるため)。実際、裁判で被告は、この映画のイメージの世間への影響について言及し、自分は「青春の殺人者」ではないという訴え方をしたようです。

著者によれば、映画と実際の事件で大きく違うところは、主人公が父親に交際を反対された相手女性(原田美枝子(当時17歳)が演じた)が主人公の幼馴染みになっている点と(実際は風俗嬢であり内縁の夫がいた)、事件では本人が裁判で冤罪を主張した点であるとのことで、映画は主人公が「殺人者」であることが前提となっているため、今の時代であれば人権侵害で問題になっているだろうと(一審死刑判決が出たのは事件の10年後で、裁判中は推定無罪の原則の適用となるため)。実際、裁判で被告は、この映画のイメージの世間への影響について言及し、自分は「青春の殺人者」ではないという訴え方をしたようです。 この「青春の殺人者」については、個人的にはやはりどろっとした感じで馴染みにくさがありましたが、今また観ると、長谷川和彦監の演出はいかにも70年代という感じで、むしろノスタルジー効果を醸し、主人公である息子が父親を殺したことを知って、どうやっ

この「青春の殺人者」については、個人的にはやはりどろっとした感じで馴染みにくさがありましたが、今また観ると、長谷川和彦監の演出はいかにも70年代という感じで、むしろノスタルジー効果を醸し、主人公である息子が父親を殺したことを知って、どうやっ て死体を隠そうかオタオタするうちに、それを見かねた主人公に殺されてしまう母親役(映画では近親相姦的に描かれている)の市原悦子(1936-2019/享年82)の演技が秀逸、そもそも出ている役者がそう多くはないけれど、主役の若い2人を除いて、脇は皆上手い人ばかりだったなあと。水谷豊には「

て死体を隠そうかオタオタするうちに、それを見かねた主人公に殺されてしまう母親役(映画では近親相姦的に描かれている)の市原悦子(1936-2019/享年82)の演技が秀逸、そもそも出ている役者がそう多くはないけれど、主役の若い2人を除いて、脇は皆上手い人ばかりだったなあと。水谷豊には「 長谷川和彦監督(当時30歳)は、この監督デビュー作で'76年の「キネマ旬報ベスト・テン」日本映画ベスト・ワンに輝いていますが、そもそもピンク映画のようなものも含めたシナリオ書きだった彼のところへ、自身の監督作を撮らないかと持ちかけたのはATGの方で、最初はそんなお堅い映画は撮れませんと断ったところを、好きに撮っていいからとプロデューサーに口説かれて撮ったのがこの作品だったとか。

長谷川和彦監督(当時30歳)は、この監督デビュー作で'76年の「キネマ旬報ベスト・テン」日本映画ベスト・ワンに輝いていますが、そもそもピンク映画のようなものも含めたシナリオ書きだった彼のところへ、自身の監督作を撮らないかと持ちかけたのはATGの方で、最初はそんなお堅い映画は撮れませんと断ったところを、好きに撮っていいからとプロデューサーに口説かれて撮ったのがこの作品だったとか。

「青春の殺人者」●制作年:1976年●監督:長谷川和彦●製作:今村昌平/大塚和●脚本:田村孟●撮影:鈴木達夫●音楽:ゴダイゴ●原作:中上健次●時間:132分●出演:水谷豊/内田良平/市原悦子/原田美枝子/白川和子/江藤潤/桃井かおり/地井武男/高山千草/三戸部スエ●公開:1976/10●配給:ATG(評価:★★★☆)

「青春の殺人者」●制作年:1976年●監督:長谷川和彦●製作:今村昌平/大塚和●脚本:田村孟●撮影:鈴木達夫●音楽:ゴダイゴ●原作:中上健次●時間:132分●出演:水谷豊/内田良平/市原悦子/原田美枝子/白川和子/江藤潤/桃井かおり/地井武男/高山千草/三戸部スエ●公開:1976/10●配給:ATG(評価:★★★☆)

これは前半部分のマスコミ報道の在り方との問題とも関係してくるわけですが、光市母子殺害事件で、テレビ番組に出演して弁護団を非難し、視聴者に弁護士会への懲戒請求を呼びかけた橋下徹氏の言動が視聴者に支持されことが事例として紹介されており(但し本人は懲戒請求しておらず、江川紹子氏は、結局のところ逆提訴されるのを恐れたのではないかというようなことを言っていた)、彼はその後、大阪府知事選に立候補して知事になり、タレント弁護士から政治家へ転身したわけですが、こうした言動がその追い風になった面はあるかも。

これは前半部分のマスコミ報道の在り方との問題とも関係してくるわけですが、光市母子殺害事件で、テレビ番組に出演して弁護団を非難し、視聴者に弁護士会への懲戒請求を呼びかけた橋下徹氏の言動が視聴者に支持されことが事例として紹介されており(但し本人は懲戒請求しておらず、江川紹子氏は、結局のところ逆提訴されるのを恐れたのではないかというようなことを言っていた)、彼はその後、大阪府知事選に立候補して知事になり、タレント弁護士から政治家へ転身したわけですが、こうした言動がその追い風になった面はあるかも。

前著『

前著『

'12年7月、前年10月に滋賀県大津市で発生した中学生自殺事件が連日マスメディアで取り上げられるようになり(しかしながらこの事件、学校からも教育員会からも出てくるのは責任逃れ的な発言ばかりだなあ)、そのことを受けて刊行された一連の本のうちの1冊です。書いているのは「教育方法学」の専門家(この著者には、

'12年7月、前年10月に滋賀県大津市で発生した中学生自殺事件が連日マスメディアで取り上げられるようになり(しかしながらこの事件、学校からも教育員会からも出てくるのは責任逃れ的な発言ばかりだなあ)、そのことを受けて刊行された一連の本のうちの1冊です。書いているのは「教育方法学」の専門家(この著者には、

森 炎(ほのお)氏(略歴下記)

森 炎(ほのお)氏(略歴下記)

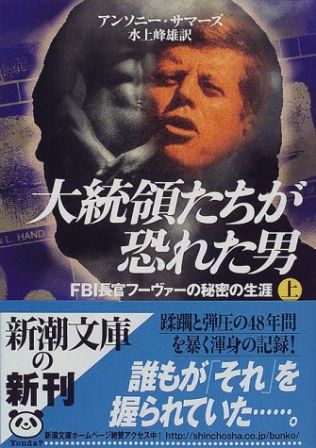

1924年にFBI長官に任命され、1972年に亡くなるまで長官職にとどまったジョン・エドガー・フーヴァー(John Edgar Hoover, 1895 - 1972/享年77)の人と生涯の記録ですが、謎の多い彼の長官時代の実態を、多くの証言と資料から立体的に再構築しているように思われました。

1924年にFBI長官に任命され、1972年に亡くなるまで長官職にとどまったジョン・エドガー・フーヴァー(John Edgar Hoover, 1895 - 1972/享年77)の人と生涯の記録ですが、謎の多い彼の長官時代の実態を、多くの証言と資料から立体的に再構築しているように思われました。 折しも、クリント・イーストウッド監督、レオナルド・ディカプリオ主演によるフーヴァーの伝記映画「J・エドガー」('11年/米)が公開され、この映画に対する評価は割れているそうですが、本書を読む限り、分かっている範囲での事実関係、或いはフーヴァーのセクシュアリティ(同性愛、異性装)など、ほぼ事実とされている事柄については、比較的漏らさずに描かれていたように思います。

折しも、クリント・イーストウッド監督、レオナルド・ディカプリオ主演によるフーヴァーの伝記映画「J・エドガー」('11年/米)が公開され、この映画に対する評価は割れているそうですが、本書を読む限り、分かっている範囲での事実関係、或いはフーヴァーのセクシュアリティ(同性愛、異性装)など、ほぼ事実とされている事柄については、比較的漏らさずに描かれていたように思います。 映画では、フーヴァーの、FBIの機能・権力を整備・改革・拡大していく才気に溢れた青年時代を、マザコンのために女性と上手く付き合うことが出来なかったその性癖と併せて描く共に、ケネディ兄弟に対する脅迫など自分の地位を守るために手段を選ばなかった最盛期、老いて権力にしがみつく亡霊のようになった晩年期が、ほぼ同じような比重で描かれていたように思います。

映画では、フーヴァーの、FBIの機能・権力を整備・改革・拡大していく才気に溢れた青年時代を、マザコンのために女性と上手く付き合うことが出来なかったその性癖と併せて描く共に、ケネディ兄弟に対する脅迫など自分の地位を守るために手段を選ばなかった最盛期、老いて権力にしがみつく亡霊のようになった晩年期が、ほぼ同じような比重で描かれていたように思います。 自らがFBIの副長官に任じたクライド・トールソンとの同性愛は、映画ではキス・シーンが1回ある程度で、あとは、フーヴァーのトールソンに贈った詩や、彼が異性との交際の意思をトールソンに伝えた際にトールソンが激昂する―といった象徴的な表現に抑えられていますが、二人が老齢に達して両者の肉体関係は終わったものの、その後もフーヴァー自身は若いゲイなどを相手に同性愛に耽り、女装癖も保持し続けていたことが、本書からは窺えます。

自らがFBIの副長官に任じたクライド・トールソンとの同性愛は、映画ではキス・シーンが1回ある程度で、あとは、フーヴァーのトールソンに贈った詩や、彼が異性との交際の意思をトールソンに伝えた際にトールソンが激昂する―といった象徴的な表現に抑えられていますが、二人が老齢に達して両者の肉体関係は終わったものの、その後もフーヴァー自身は若いゲイなどを相手に同性愛に耽り、女装癖も保持し続けていたことが、本書からは窺えます。 「犯罪とスキャンダルの摘発」「権力者への恫喝」「自らの性癖の隠蔽」の3つがトライアングルのような関係になっていたことを暗示している分、心理学的にみても本書の方が読みが深いと言え、また、このような人物が国の機関の最高権力者として居続けたことに対する問題提起もされています。

「犯罪とスキャンダルの摘発」「権力者への恫喝」「自らの性癖の隠蔽」の3つがトライアングルのような関係になっていたことを暗示している分、心理学的にみても本書の方が読みが深いと言え、また、このような人物が国の機関の最高権力者として居続けたことに対する問題提起もされています。 本書の原題 "Official and Confidential(公式かつ機密)"は、フーヴァーが収録したファイルの名前で、所謂この「フーヴァー・ファイル」には、有名人に対する恐喝や政治的迫害が記録されているとのことですが、本書にも映画にもあるように、長年にわたって彼の秘書を務めた女性(映画でナオミ・ワッツが演じた、フーヴァーが初めて女性に想いを打ち明け、結婚を断られた相手)が、フーヴァーの死後に、訃報に触れたニクソンがファイル回収のために配下をフーヴァーの屋敷に送り込む前に持ち出し、密かに処分したとのことです。

本書の原題 "Official and Confidential(公式かつ機密)"は、フーヴァーが収録したファイルの名前で、所謂この「フーヴァー・ファイル」には、有名人に対する恐喝や政治的迫害が記録されているとのことですが、本書にも映画にもあるように、長年にわたって彼の秘書を務めた女性(映画でナオミ・ワッツが演じた、フーヴァーが初めて女性に想いを打ち明け、結婚を断られた相手)が、フーヴァーの死後に、訃報に触れたニクソンがファイル回収のために配下をフーヴァーの屋敷に送り込む前に持ち出し、密かに処分したとのことです。

「J・エドガー」●原題:J. EDG

「J・エドガー」●原題:J. EDG AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

「事典」とあるように、基本的には資料集的な使い方になるかな。広告デザイナーなどは必携かも。自分の使ったモチーフに自分も知らなかったネガティブな意味があったりすると、後でたいへんなことになったりするかもしれないから(結構、そうしたトラブルはあるような気がする)。

「事典」とあるように、基本的には資料集的な使い方になるかな。広告デザイナーなどは必携かも。自分の使ったモチーフに自分も知らなかったネガティブな意味があったりすると、後でたいへんなことになったりするかもしれないから(結構、そうしたトラブルはあるような気がする)。