「●ミケランジェロ・アントニオーニ監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1423】M・アントニオーニ 「欲望」

「●「カンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリ」受賞作」の インデックッスへ 「●アラン・ドロン 出演作品」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ

重くのしかかってくる作品ではあるが、"謎"の残る作品でもあった。

「太陽はひとりぼっち [DVD]」/ポスター/モニカ・ヴィッティ

ヴィットリア(モニカ・ヴィッティ)は婚約者リカルド(フランシスコ・ラバル)と別れたばかりだが、証券取引所に入り浸りの母はそんな彼女の話

ヴィットリア(モニカ・ヴィッティ)は婚約者リカルド(フランシスコ・ラバル)と別れたばかりだが、証券取引所に入り浸りの母はそんな彼女の話 を聞こうとはしない。女友達のアニタ(ロッサナ・ローリ)とマルタの3人で深夜のアパートでアフリカ人に扮してふざけたり、アニタの夫の操縦するセスナに乗ったりと気分転換を図るも、別離の後の倦怠感は消える様子を見せない。取引所では株が暴落し、ヴィットリアの母(リッラ・ブリグノン)は今にも自殺せんばかりだ。そんな中ヴィットリアは、以前からたびたび見かけていた仲買所に勤めるピエロ(アラン・ドロン)と親密になり、新しい愛を始めようとする。しかし、実は何も変化が起こっていないように、無常に日々は流れていく―。

を聞こうとはしない。女友達のアニタ(ロッサナ・ローリ)とマルタの3人で深夜のアパートでアフリカ人に扮してふざけたり、アニタの夫の操縦するセスナに乗ったりと気分転換を図るも、別離の後の倦怠感は消える様子を見せない。取引所では株が暴落し、ヴィットリアの母(リッラ・ブリグノン)は今にも自殺せんばかりだ。そんな中ヴィットリアは、以前からたびたび見かけていた仲買所に勤めるピエロ(アラン・ドロン)と親密になり、新しい愛を始めようとする。しかし、実は何も変化が起こっていないように、無常に日々は流れていく―。

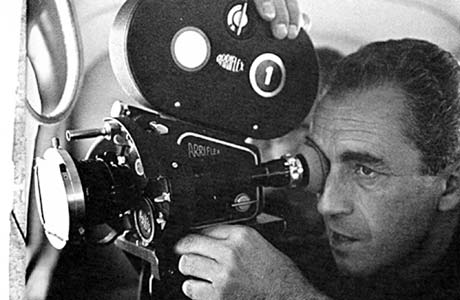

'62年公開作品で、ミケランジェロ・アントニオーニ(1912-2007)監督の「情事」('60年/伊)、「夜」('61年/伊)に続く「愛の不毛三部作」の最後の作品です(カンヌ国際映画祭「審査員特別賞」受賞作)。マルチェロ・マストロヤンニとジャンヌ・モローを起用した「夜」に対して、こちらは「情事」のモニカ・ヴィッティを再起用、相手役はアラン・ドロン。日本では、当時人気絶頂のアラン・ドロンが出ているということでヒットしました(邦題が原題の「日蝕」から「太陽はひとりぼっち」と いうアラン・ドロンに合わせたようなタイトルになり、ミーナが唄ったテーマ曲は、邦題タイトルそのまま曲名で園マリなどがカバーした)。実際にはアラン・ドロンのと言うより、モニカ・ヴィッティの映画と言っていいのではないでしょうか。モニカ・ヴィッティは、アントニオーニ監督初のカラー作品となった「赤い砂漠」('64年/伊・仏)にも主役で起用されることになります。

いうアラン・ドロンに合わせたようなタイトルになり、ミーナが唄ったテーマ曲は、邦題タイトルそのまま曲名で園マリなどがカバーした)。実際にはアラン・ドロンのと言うより、モニカ・ヴィッティの映画と言っていいのではないでしょうか。モニカ・ヴィッティは、アントニオーニ監督初のカラー作品となった「赤い砂漠」('64年/伊・仏)にも主役で起用されることになります。

ただ美男・美女の共演でヒットしただけの作品ではなく、批評家の評価も「愛の不毛三部作」の中では高い方であるようですが、やや高尚且つ難解な印象も受ける映画です(当時の一般の観客はどのような印象を持ったのだろうか)。個人的には、冒頭とラストにそれぞれ大きな壁があるように思え、1つは、冒頭のモニカ・ヴィッティ演じるヴィットリアとフランシスコ・ラバル

ただ美男・美女の共演でヒットしただけの作品ではなく、批評家の評価も「愛の不毛三部作」の中では高い方であるようですが、やや高尚且つ難解な印象も受ける映画です(当時の一般の観客はどのような印象を持ったのだろうか)。個人的には、冒頭とラストにそれぞれ大きな壁があるように思え、1つは、冒頭のモニカ・ヴィッティ演じるヴィットリアとフランシスコ・ラバル 演じる婚約者リカルドとの延々と続く「別れ」の会話のシーン。観る側は、まず最初にこのシーンの好みで、作品にすっと入れるかどうかが決まるのではないでしょうか(自分としては比較的すっと入れた)。もう1つはラストにいきなり現れる「日蝕」と「核」を象徴したかのような抽象的・コラージュ的な映像。中世ヨーロッパにおいて日蝕は神の不在を意味したそうですが、それを「核時代の危機」「核被曝の不安」に置き換えているのでしょうか(そう言えば、同じ年に作られたイングマール・ベルイマン監督の「冬の光」('62年/スウェーデン)でも、マックス・フォン・シドー演じる男が、中国が原子爆弾を持つというニュースを新聞で読んで不安で塞ぎ込み、遂には自殺してしまう。何れもキューバ危機('62年)直前の緊迫した世界情勢などが反映されているのだろうか)。

演じる婚約者リカルドとの延々と続く「別れ」の会話のシーン。観る側は、まず最初にこのシーンの好みで、作品にすっと入れるかどうかが決まるのではないでしょうか(自分としては比較的すっと入れた)。もう1つはラストにいきなり現れる「日蝕」と「核」を象徴したかのような抽象的・コラージュ的な映像。中世ヨーロッパにおいて日蝕は神の不在を意味したそうですが、それを「核時代の危機」「核被曝の不安」に置き換えているのでしょうか(そう言えば、同じ年に作られたイングマール・ベルイマン監督の「冬の光」('62年/スウェーデン)でも、マックス・フォン・シドー演じる男が、中国が原子爆弾を持つというニュースを新聞で読んで不安で塞ぎ込み、遂には自殺してしまう。何れもキューバ危機('62年)直前の緊迫した世界情勢などが反映されているのだろうか)。

なぜこの映画がモニカ・ヴィッティの映画であるかと言うと、彼女の演じる主人公ヴィットリアの「愛の不毛」を中心に描かれているためで、何とはない虚無感というか不安感に嵌り込まざるを得ない主人公にこの作品のテーマ(同時に現代人のテーマでもある)を一人で負わせているのに対し、アラン・ドロン演じる証券マンのピエロの方は、俗世間の中で何も考えずに飛び跳ねている実利主義的な男として、その存在自体が空虚に描かれているのが対象的です(アラン・ドロンのファンには不満だったのではないか。しかし、実生活上のアラン・ドロンは後に映画界から実業界に転身した)。

なぜこの映画がモニカ・ヴィッティの映画であるかと言うと、彼女の演じる主人公ヴィットリアの「愛の不毛」を中心に描かれているためで、何とはない虚無感というか不安感に嵌り込まざるを得ない主人公にこの作品のテーマ(同時に現代人のテーマでもある)を一人で負わせているのに対し、アラン・ドロン演じる証券マンのピエロの方は、俗世間の中で何も考えずに飛び跳ねている実利主義的な男として、その存在自体が空虚に描かれているのが対象的です(アラン・ドロンのファンには不満だったのではないか。しかし、実生活上のアラン・ドロンは後に映画界から実業界に転身した)。

そのピエロがいる側の世俗にまみれた世界の象徴として描かれているのが証券取引所で、この描かれ方がなかなか興味深く、取り引きは全て部アナログで行われ、市場のセリのような喧噪ぶりですが、多少戯画的に描かれているとはいえ、ヴィットリアがいる静謐な世界とのコントラストが見事です。

そのピエロがいる側の世俗にまみれた世界の象徴として描かれているのが証券取引所で、この描かれ方がなかなか興味深く、取り引きは全て部アナログで行われ、市場のセリのような喧噪ぶりですが、多少戯画的に描かれているとはいえ、ヴィットリアがいる静謐な世界とのコントラストが見事です。

そして、両方の間をピンポン玉のように行き来するのが証券マンのピエロ。自分はやり手だと思っていて、株が大暴落して大損をした上に大借金を負った

そして、両方の間をピンポン玉のように行き来するのが証券マンのピエロ。自分はやり手だと思っていて、株が大暴落して大損をした上に大借金を負った ヴィットリアの母親などは自殺せんばかりなのに、彼自身は一時滅入りはするが立ち直りも早く(証券マンってそんなものか)、むしろ今度はヴィットリアの方に攻勢をかけます(自分が女性にモテると分かっている。まあ、そうでなければヴィットリアのような女性には近づけない)。彼女も一時この男とはという気にはなったのか男女の関係になりもしますが、そこから深まることはなく、そのことがピエロにもどかしさを与えます。

ヴィットリアの母親などは自殺せんばかりなのに、彼自身は一時滅入りはするが立ち直りも早く(証券マンってそんなものか)、むしろ今度はヴィットリアの方に攻勢をかけます(自分が女性にモテると分かっている。まあ、そうでなければヴィットリアのような女性には近づけない)。彼女も一時この男とはという気にはなったのか男女の関係になりもしますが、そこから深まることはなく、そのことがピエロにもどかしさを与えます。

ピエロでなくとも、同じ立場に置かれれば、男なら誰もがもどかしさを感じるだろうなあ。個人的には、ラストが今一つ入り込めなかったことのもどかしさとも重なるといった感じでしょうか。重くのしかかってくる作品ではありましたが、"謎"の残る作品でもありました。

ピエロでなくとも、同じ立場に置かれれば、男なら誰もがもどかしさを感じるだろうなあ。個人的には、ラストが今一つ入り込めなかったことのもどかしさとも重なるといった感じでしょうか。重くのしかかってくる作品ではありましたが、"謎"の残る作品でもありました。

モニカ・ヴィッティは相変わらずの美貌で「情事」に勝るとも劣らないアンニュイ感を漂わせ、しかも今回は美男ドロンとの組み合わせでますます絵になるといったところですが、作品としては「情事」の方が分かり易いように思いました。

モニカ・ヴィッティは相変わらずの美貌で「情事」に勝るとも劣らないアンニュイ感を漂わせ、しかも今回は美男ドロンとの組み合わせでますます絵になるといったところですが、作品としては「情事」の方が分かり易いように思いました。

ローマの街の光と影を美しく(時に不気味に)撮ったカメラがい良かったです(撮影は「さすらい」('57年/伊)、「太陽がいっぱい」('60年/仏・伊)、「エヴァの匂い」('62年/仏)、「8 1/2」('63年/伊・仏)のジャンニ・ディ・ヴェナンツォ)。原爆のキノコ雲のような建物は、1960年のローマ・オリンピックの競技場の1つだったローマ市内テスタッチオにあったベロドロモ・オリンピコ(Velodromo Olimpico)の一部か。

ローマの街の光と影を美しく(時に不気味に)撮ったカメラがい良かったです(撮影は「さすらい」('57年/伊)、「太陽がいっぱい」('60年/仏・伊)、「エヴァの匂い」('62年/仏)、「8 1/2」('63年/伊・仏)のジャンニ・ディ・ヴェナンツォ)。原爆のキノコ雲のような建物は、1960年のローマ・オリンピックの競技場の1つだったローマ市内テスタッチオにあったベロドロモ・オリンピコ(Velodromo Olimpico)の一部か。

Taiyô wa Hitoribocchi (1962)

「太陽はひとりぼっち」●原題:L'ECLISSE(英:THE ECLIPSE)●制作年:1962年●制作国:イタリア・フランス●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●製作:ロベール・アキム/

「太陽はひとりぼっち」●原題:L'ECLISSE(英:THE ECLIPSE)●制作年:1962年●制作国:イタリア・フランス●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●製作:ロベール・アキム/ レーモン・アキム●脚本:ミケランジェロ・アントニオーニ/トニーノ・グエッラ/エリオ・バルトリーニ/オティエリ●撮影:ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●主題歌:ミーナ●時間:118分●出演:アラン・ドロン/モニカ・ヴィッティ/フランシスコ・ラバル/リッラ・ブリグノン/ルイ・セニエ/ロッサナ・ローリ/ミレッラ・リッチャルディ●日本公開:1962/12●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-02-23)(評価:★★★★)

レーモン・アキム●脚本:ミケランジェロ・アントニオーニ/トニーノ・グエッラ/エリオ・バルトリーニ/オティエリ●撮影:ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●主題歌:ミーナ●時間:118分●出演:アラン・ドロン/モニカ・ヴィッティ/フランシスコ・ラバル/リッラ・ブリグノン/ルイ・セニエ/ロッサナ・ローリ/ミレッラ・リッチャルディ●日本公開:1962/12●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-02-23)(評価:★★★★)

但し、映画のトーンは、それまでのアントニオーニ作品とはうって変わってほぼ完全にブリティッシュ調で、「スウィンギング・ロンドン」と言われた当時のロンドンのポップな風潮を反映しており(郷に入れば郷に従え?)、当時としては最先端モードのファッションなども盛り込み

但し、映画のトーンは、それまでのアントニオーニ作品とはうって変わってほぼ完全にブリティッシュ調で、「スウィンギング・ロンドン」と言われた当時のロンドンのポップな風潮を反映しており(郷に入れば郷に従え?)、当時としては最先端モードのファッションなども盛り込み (さらに当時世界最高のスーパーモデルと言われたヴェルーシュカを起用するなどして)、今観るとモダンなレトロ感が溢れています。また、音楽はハービー・ハンコックが担当

(さらに当時世界最高のスーパーモデルと言われたヴェルーシュカを起用するなどして)、今観るとモダンなレトロ感が溢れています。また、音楽はハービー・ハンコックが担当

し、ジェフ・ベックとジミー・ペイジがダブルリードとして加っていた当時の「ヤードバーズ」のライブシーンなどの貴重映像もあります(ジミー・ペイジにとってはレッド・ツェッペリン結成の前年に当たる)。因みに、「世界3大ギタリスト」とされるエリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジの3人は皆この順番で「ヤードバーズ」に在籍したことがあります。

し、ジェフ・ベックとジミー・ペイジがダブルリードとして加っていた当時の「ヤードバーズ」のライブシーンなどの貴重映像もあります(ジミー・ペイジにとってはレッド・ツェッペリン結成の前年に当たる)。因みに、「世界3大ギタリスト」とされるエリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジの3人は皆この順番で「ヤードバーズ」に在籍したことがあります。 原作(と言えるかどうか)「悪魔の涎」の舞台はパリで、映画の舞台はロンドン、原作の主人公は翻訳家(コルタサル自身がモデルか)で写真は「趣味」ということなのに対し、映画では「プロ」写真家ですが、写真に撮られたカップルの片割れの女性が、主人公に気づいてフィルムをよこすよう迫るのを主人公が拒絶し、自分で写真を大判に現像してみるところなどは、原作も映画も共通しています。

原作(と言えるかどうか)「悪魔の涎」の舞台はパリで、映画の舞台はロンドン、原作の主人公は翻訳家(コルタサル自身がモデルか)で写真は「趣味」ということなのに対し、映画では「プロ」写真家ですが、写真に撮られたカップルの片割れの女性が、主人公に気づいてフィルムをよこすよう迫るのを主人公が拒絶し、自分で写真を大判に現像してみるところなどは、原作も映画も共通しています。

られた女(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)が彼のもとを訪れ、ヌードモデルになることと交換条件でフィルムをよこすよう要求したため、カメラマンはその話の乗ったフリして、愉しむだけ愉しんで偽フィルムを彼女に渡し、後で不審に思って写真を引き伸ばし(Blow Up)てみると、そこに殺人の現場と思われる場面が写っていたという展開。

られた女(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)が彼のもとを訪れ、ヌードモデルになることと交換条件でフィルムをよこすよう要求したため、カメラマンはその話の乗ったフリして、愉しむだけ愉しんで偽フィルムを彼女に渡し、後で不審に思って写真を引き伸ばし(Blow Up)てみると、そこに殺人の現場と思われる場面が写っていたという展開。 こう書くと完全に推理小説仕立てのようですが、主人公のカメラマンはこの事件情報を仲間や世間の人々に伝えようとするものの、誰も彼の話に関心を示すものは無く、不条理かつ人間疎外的な世界を照射したようなシークエンスの連続の中をひたすら彷徨するという流れになっていて、ミステリとして完結するわけではなく、こうした点はいかにもアントニオーニらしいなあと思わされます(「

こう書くと完全に推理小説仕立てのようですが、主人公のカメラマンはこの事件情報を仲間や世間の人々に伝えようとするものの、誰も彼の話に関心を示すものは無く、不条理かつ人間疎外的な世界を照射したようなシークエンスの連続の中をひたすら彷徨するという流れになっていて、ミステリとして完結するわけではなく、こうした点はいかにもアントニオーニらしいなあと思わされます(「 顔を白塗りした若者のグループがテニスコートに現れ、ボールもラケットも持たずに黙ってプレイを始め、観客達はありもしないボールを眼で追うといった非リアル且つ抽象的なシーンが多く、今だとちょっとベタかなあという気もしますが、このカメラマン、結構売れっ子で若い女性達とよろしくやっているけれども、実は孤独なんだということは伝わる―こうした一見華やかな職業人を通して、人間の孤独や疎外を象徴的に普遍化する切り口は旨いと思いました。

顔を白塗りした若者のグループがテニスコートに現れ、ボールもラケットも持たずに黙ってプレイを始め、観客達はありもしないボールを眼で追うといった非リアル且つ抽象的なシーンが多く、今だとちょっとベタかなあという気もしますが、このカメラマン、結構売れっ子で若い女性達とよろしくやっているけれども、実は孤独なんだということは伝わる―こうした一見華やかな職業人を通して、人間の孤独や疎外を象徴的に普遍化する切り口は旨いと思いました。

主人公のカメラマンがモデル達と裸になってふざけ合う場面に、無名時代のジェーン・バーキン(Jane Birkin)が出ていて、18歳で出演した「ナック」('65年)は、映画そのものは日本でも話題になりましたが、彼女自身はまだそんな有名ではなかったです(この映画でも、どちらか言うと、金髪のバーキンより茶髪のジリアン・ヒルズ(Gillian Hills)の方が日本人受けしたのではないか)。

主人公のカメラマンがモデル達と裸になってふざけ合う場面に、無名時代のジェーン・バーキン(Jane Birkin)が出ていて、18歳で出演した「ナック」('65年)は、映画そのものは日本でも話題になりましたが、彼女自身はまだそんな有名ではなかったです(この映画でも、どちらか言うと、金髪のバーキンより茶髪のジリアン・ヒルズ(Gillian Hills)の方が日本人受けしたのではないか)。 ジェーン・バーキンは1946年12月14日ロンドン生まれで17歳の時グレアム・グリーンの戯曲「彫刻の像」で初ステージを踏み、この作品撮影当時は19

ジェーン・バーキンは1946年12月14日ロンドン生まれで17歳の時グレアム・グリーンの戯曲「彫刻の像」で初ステージを踏み、この作品撮影当時は19 歳。この映画に出た翌年にフランスに渡ってセルジュ・ゲンズブールと結婚し、「

歳。この映画に出た翌年にフランスに渡ってセルジュ・ゲンズブールと結婚し、「

「欲望」●原題:BLOW-UP●制作年:1967年●制作国:イギリス/イタリア●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●製作:カルロ・ポンティ●脚本:ミケランジェロ・アントニオーニ/トニーノ・グエッラ/エドワード・ボンド●撮影:カルロ・ディ・パルマ●音楽:ハービー・ハンコック●原作:フリオ・コルタサル「悪魔の涎」●時間:111分●出演:デヴィッド・ヘミングス/ヴァネッサ・レッドグレイヴ/サラ・マイルズ/ジェーン・バーキン/ジリアン・ヒルズ/ヤードバーズ(ジミー・ペイジ(ベース)/ジェフ・ベック(ギター)/キース・レルフ(ボー

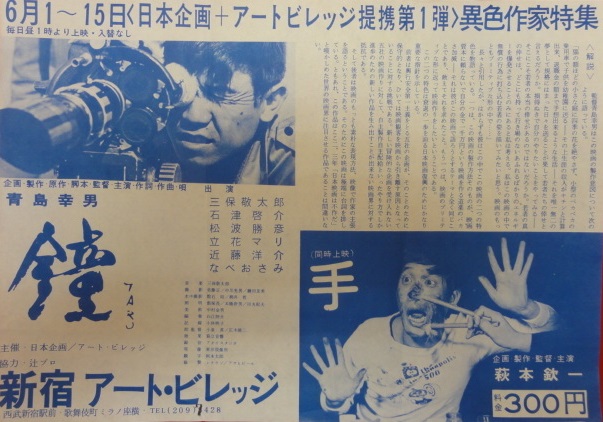

「欲望」●原題:BLOW-UP●制作年:1967年●制作国:イギリス/イタリア●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●製作:カルロ・ポンティ●脚本:ミケランジェロ・アントニオーニ/トニーノ・グエッラ/エドワード・ボンド●撮影:カルロ・ディ・パルマ●音楽:ハービー・ハンコック●原作:フリオ・コルタサル「悪魔の涎」●時間:111分●出演:デヴィッド・ヘミングス/ヴァネッサ・レッドグレイヴ/サラ・マイルズ/ジェーン・バーキン/ジリアン・ヒルズ/ヤードバーズ(ジミー・ペイジ(ベース)/ジェフ・ベック(ギター)/キース・レルフ(ボー カル、ハープ)/ジム・マッカーティ(ドラムス)/クリス・ドレヤ(ギター)/ヴェルーシュカ・フォン・レーエンドルフ●日本公開:1967/06●配給:MGM●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-03)(評価:★★★★☆)●併映「さすらい」(ミケランジェロ・アントニオーニ)

カル、ハープ)/ジム・マッカーティ(ドラムス)/クリス・ドレヤ(ギター)/ヴェルーシュカ・フォン・レーエンドルフ●日本公開:1967/06●配給:MGM●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-03)(評価:★★★★☆)●併映「さすらい」(ミケランジェロ・アントニオーニ)

ジェーン・バーキン(仏俳優・歌手・モデル)

ジェーン・バーキン(仏俳優・歌手・モデル)

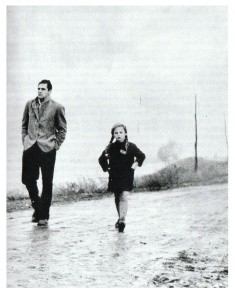

ロカルノ国際映画祭グランプリ受賞作(原題:Il grido=「叫び」)。内縁の妻に捨てられた男の放浪と悲劇的結末を淡々と描いた作品で、主人公の男が独白するでもなく説明的な描写があるわけでもないのに、ポー平野の荒涼たる風景と重なるかのように、男の孤独と絶望がひしひしと伝わってきました。

ロカルノ国際映画祭グランプリ受賞作(原題:Il grido=「叫び」)。内縁の妻に捨てられた男の放浪と悲劇的結末を淡々と描いた作品で、主人公の男が独白するでもなく説明的な描写があるわけでもないのに、ポー平野の荒涼たる風景と重なるかのように、男の孤独と絶望がひしひしと伝わってきました。 元々一工場労働者に過ぎない彼がそんなに金を持っているわけではなく、時には親切な他人から毛布をあてがわれて、娘のロジナ(可愛い!)と野外で添い寝するような、そんな旅を続けます。

元々一工場労働者に過ぎない彼がそんなに金を持っているわけではなく、時には親切な他人から毛布をあてがわれて、娘のロジナ(可愛い!)と野外で添い寝するような、そんな旅を続けます。 そうしながらも、行く先で土地の女と接し、一旦は同棲のような状態にもなったりし、しかし、結局は自分を捨てたイルマのことが忘れず、心の空洞は埋まらない。娘をイルマの元に戻してからは更に孤独を募らせ、結局、満たされぬ想いを抱いたまま元の町に舞い戻ってきてしまうが、家の窓から覗き見えたのは、夫と幸せそうに暮らすイルマと、新たに生まれたらしい赤ん坊のオムツを変えるロジナの姿だった―。

そうしながらも、行く先で土地の女と接し、一旦は同棲のような状態にもなったりし、しかし、結局は自分を捨てたイルマのことが忘れず、心の空洞は埋まらない。娘をイルマの元に戻してからは更に孤独を募らせ、結局、満たされぬ想いを抱いたまま元の町に舞い戻ってきてしまうが、家の窓から覗き見えたのは、夫と幸せそうに暮らすイルマと、新たに生まれたらしい赤ん坊のオムツを変えるロジナの姿だった―。 工場内の高い鉄塔に登り投身自殺を図ろうとするアルドと、それに気づき下から不安げに見守るイルマ。力なくイルマに手を振る男。ふらふら揺れる男の身体はやがてスローモーションのように前傾し、叫び声を上げるイルマ―。この一場面に7分間を費やしているそうですが、時間をかけている分リアルな緊張が続き、こんなに釘付けにされた映画シーンは個人的にはそれまでもその後もほとんど無いです。

工場内の高い鉄塔に登り投身自殺を図ろうとするアルドと、それに気づき下から不安げに見守るイルマ。力なくイルマに手を振る男。ふらふら揺れる男の身体はやがてスローモーションのように前傾し、叫び声を上げるイルマ―。この一場面に7分間を費やしているそうですが、時間をかけている分リアルな緊張が続き、こんなに釘付けにされた映画シーンは個人的にはそれまでもその後もほとんど無いです。

世から消滅させる手続きが残っているだけに過ぎない―、夢遊病者のようになった彼を見てそんな印象を持ち、結末自体は悲劇的ではあるものの、ある種のカタルシスさえ覚えました(元来、「悲劇」と「カタルシス」はセットのようなものとも言えるが)。

世から消滅させる手続きが残っているだけに過ぎない―、夢遊病者のようになった彼を見てそんな印象を持ち、結末自体は悲劇的ではあるものの、ある種のカタルシスさえ覚えました(元来、「悲劇」と「カタルシス」はセットのようなものとも言えるが)。

アリダ・ヴァリ(1921-2006、Alida Valli)はキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)などでお馴染みですが、ドリアン・グレイ(1928-2011、Dorian Gray)など主人公が絡む妻以外の3人の女性を演じている女優ほどには美人でもセクシーでもないところに逆にリアリティを感じます。スティーヴ・コクラン(1917-1965、Steve Cochran)はアメリカの俳優でギャング映画などによく出ていた人であり、結局この作品が彼の出演作の中では最高傑作になったのでは。アントニオーニの演出力を感じる作品でもあります。

アリダ・ヴァリ(1921-2006、Alida Valli)はキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)などでお馴染みですが、ドリアン・グレイ(1928-2011、Dorian Gray)など主人公が絡む妻以外の3人の女性を演じている女優ほどには美人でもセクシーでもないところに逆にリアリティを感じます。スティーヴ・コクラン(1917-1965、Steve Cochran)はアメリカの俳優でギャング映画などによく出ていた人であり、結局この作品が彼の出演作の中では最高傑作になったのでは。アントニオーニの演出力を感じる作品でもあります。

「さすらい」●原題:IL GRIDO(英:THE CRY)●制作年:1957年●制作国:イタリア●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●脚本:エンニオ・デ・コンチーニ/エリオ・バルトリーニ/ミケランジェロ・アントニオーニ●撮影:ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●時間:102分●出演:スティーヴ・コクラン/アリダ・ヴァリ/ドリアン・グレイ/ベッツ

「さすらい」●原題:IL GRIDO(英:THE CRY)●制作年:1957年●制作国:イタリア●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●脚本:エンニオ・デ・コンチーニ/エリオ・バルトリーニ/ミケランジェロ・アントニオーニ●撮影:ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●時間:102分●出演:スティーヴ・コクラン/アリダ・ヴァリ/ドリアン・グレイ/ベッツ

.jpg)

モニカ・ヴィッティ)の3人は、夏の数日間をシチリアのエオリア諸島のある島にて過ごすことになるが、ヨットで小さな無人島に立ち寄った際にアンナが忽然と姿を消す。捜索隊も出て、残された2人も懸命に行方を捜すが、そのうち疚しさを覚えながらも2人は情事に耽るようになり、やがてアンナの件も口にしなくなる―(原題は L'avventura、「冒険」の意))。

モニカ・ヴィッティ)の3人は、夏の数日間をシチリアのエオリア諸島のある島にて過ごすことになるが、ヨットで小さな無人島に立ち寄った際にアンナが忽然と姿を消す。捜索隊も出て、残された2人も懸命に行方を捜すが、そのうち疚しさを覚えながらも2人は情事に耽るようになり、やがてアンナの件も口にしなくなる―(原題は L'avventura、「冒険」の意))。 いいなあ、アントニオーニのモノクロ映画! 晩年は寡作で、日本でも一旦は忘れかけたみたいな感じだったのが、90年代に静かなリバイバル・ブームが起こり、この作品も'94年にリバイバルされています。そして、今また人気が出ているようです。

いいなあ、アントニオーニのモノクロ映画! 晩年は寡作で、日本でも一旦は忘れかけたみたいな感じだったのが、90年代に静かなリバイバル・ブームが起こり、この作品も'94年にリバイバルされています。そして、今また人気が出ているようです。 "愛の不毛"を描き続けた監督と言われていますが、フェリーニの「8 1/2」やゴダールの「パッション」、トリュフォーの「アメリカの夜」と同じく映画監督を主人公にした「ある女の存在証明」('82年)などは、同じ"愛の不毛"を描いたものでも「抽象画」という感じで、自分としてはやや期待外れで、やはり「

"愛の不毛"を描き続けた監督と言われていますが、フェリーニの「8 1/2」やゴダールの「パッション」、トリュフォーの「アメリカの夜」と同じく映画監督を主人公にした「ある女の存在証明」('82年)などは、同じ"愛の不毛"を描いたものでも「抽象画」という感じで、自分としてはやや期待外れで、やはり「

何がわかり易いかと言えば、先ずもってモニカ・ヴィッティのアンニュイな魅力がわかり易いです(アラン・ドロンと共演した「

何がわかり易いかと言えば、先ずもってモニカ・ヴィッティのアンニュイな魅力がわかり易いです(アラン・ドロンと共演した「 「太陽はひとりぼっち」のアラン・ドロンはイケメン証券マンという役柄でしたが、ガブリエル・フェレゼッティ演じるサンドロは、創造力の面で才能に恵まれず、今は「構造計算」の仕事を専門にしている建築家という設定で、レア・マッセリ演じる元大使の娘アンナから見放されかけているというのが辛そうでした。

「太陽はひとりぼっち」のアラン・ドロンはイケメン証券マンという役柄でしたが、ガブリエル・フェレゼッティ演じるサンドロは、創造力の面で才能に恵まれず、今は「構造計算」の仕事を専門にしている建築家という設定で、レア・マッセリ演じる元大使の娘アンナから見放されかけているというのが辛そうでした。 コトがなし崩し的に進行したある時から、モニカ・ヴィッティ演じるクラウディアは不安感に見舞われるようになり、サンドロも、俺たちは一体何をやっているんだと我に返ったように愕然とする―。

コトがなし崩し的に進行したある時から、モニカ・ヴィッティ演じるクラウディアは不安感に見舞われるようになり、サンドロも、俺たちは一体何をやっているんだと我に返ったように愕然とする―。

「情事」●原題:L' AVVENTURA(英:THE ADVENTURE)●制作年:1960年●制作国:イタリア●監督・脚本:ミケランジェロ・アントニオーニ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●時間:129分●出演:ガブリエル・フェルゼッティ/モニカ・ヴィッティ/レア・マッセリ/ドミニク・ブランシャール/ジェームズ・アダムス/レンツォ・リッチ●日本公開:1962/01●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:六本木・俳優座シネマテン(82-06-30)●2回目:三鷹文化(82-11-06)●3回目:飯田橋ギン

「情事」●原題:L' AVVENTURA(英:THE ADVENTURE)●制作年:1960年●制作国:イタリア●監督・脚本:ミケランジェロ・アントニオーニ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●時間:129分●出演:ガブリエル・フェルゼッティ/モニカ・ヴィッティ/レア・マッセリ/ドミニク・ブランシャール/ジェームズ・アダムス/レンツォ・リッチ●日本公開:1962/01●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:六本木・俳優座シネマテン(82-06-30)●2回目:三鷹文化(82-11-06)●3回目:飯田橋ギン レイホール (83-07-10) (評価★★★★★)●併映(2回目):「フランス軍中尉の女」(カレル・ライス)●併映(3回目):「甘い生活」(フェデリコ・フェリーニ)

レイホール (83-07-10) (評価★★★★★)●併映(2回目):「フランス軍中尉の女」(カレル・ライス)●併映(3回目):「甘い生活」(フェデリコ・フェリーニ) ガブリエル・フェルゼッティ/レア・マッセリ

ガブリエル・フェルゼッティ/レア・マッセリ