「●か行外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3192】 アレクセイ・ゲルマン 「フルスタリョフ、車を!」

「●「ロカルノ国際映画祭 金豹賞」受賞作」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「●く アガサ・クリスティ」の インデックッスへ

最後に生き残ったのは"善男善女"なのか、それともファム・ファタール(悪女)なのか。

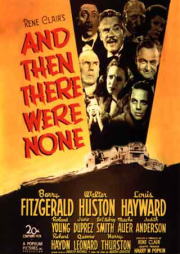

"And Then There Were None"輸入盤DVD/クラシック・ポスター

「そして誰もいなくなった」岩波ホール公開時(1976) チラシ/パンフレット

孤島の別荘に8人の男女が招待されてやって来るが、別荘には主人の姿が見えず、執事のロジャース夫婦がいるだけだった。彼らは皆、手紙で招かれたのだが、差出人のユー・エヌ・オーエン(U. N. Owen)氏を誰も知らず、執事夫婦も手紙で雇われ、つい先日島に来たばかりだった。本土との連絡は数日後に来るボートのみで、それ迄彼らは島に閉じ込められたことになる。ホールの10体のインディアンの置物を見てヴェラ(ジューン・デュプレ)は、10人のインディアンが最後は「誰もいなくなった」という古い子守唄を思い出す。彼らがくつろいでいる時、執事がかけたレコードから声がして、10人はいずれも過去に殺人を犯したと告発、全員がそれを否定する。判事(バリー・フィッツジェラルド)は U. N. Owen が Unknown(名無し者)と発音できることに気づく。一人が毒入る酒を飲んで咽喉をつまらせて死んだのを皮切りに、彼らは唄の文句通りに次々殺されてゆき、殺人の後は必ずインディアンの人形が1体壊されていた。殺人者は彼らの中にいることは明らかである。判事、アームストロング医師(ウォルター・ヒューストン)、ブロア、ロンバード(ルイス・ヘイワード)、ヴェラの5人が残る。4人は罪を認めるがヴェラは無実を主張する。更に3人が殺され、残りはヴェラとロンバードの2人となる―。

孤島の別荘に8人の男女が招待されてやって来るが、別荘には主人の姿が見えず、執事のロジャース夫婦がいるだけだった。彼らは皆、手紙で招かれたのだが、差出人のユー・エヌ・オーエン(U. N. Owen)氏を誰も知らず、執事夫婦も手紙で雇われ、つい先日島に来たばかりだった。本土との連絡は数日後に来るボートのみで、それ迄彼らは島に閉じ込められたことになる。ホールの10体のインディアンの置物を見てヴェラ(ジューン・デュプレ)は、10人のインディアンが最後は「誰もいなくなった」という古い子守唄を思い出す。彼らがくつろいでいる時、執事がかけたレコードから声がして、10人はいずれも過去に殺人を犯したと告発、全員がそれを否定する。判事(バリー・フィッツジェラルド)は U. N. Owen が Unknown(名無し者)と発音できることに気づく。一人が毒入る酒を飲んで咽喉をつまらせて死んだのを皮切りに、彼らは唄の文句通りに次々殺されてゆき、殺人の後は必ずインディアンの人形が1体壊されていた。殺人者は彼らの中にいることは明らかである。判事、アームストロング医師(ウォルター・ヒューストン)、ブロア、ロンバード(ルイス・ヘイワード)、ヴェラの5人が残る。4人は罪を認めるがヴェラは無実を主張する。更に3人が殺され、残りはヴェラとロンバードの2人となる―。

原作は1939年にアガサ・クリスティ(1890‐1976)が発表した作品(原題:Ten Little Niggers (米 Ten Little Indians) (改 And Then There Were None))で、クリスティ作品の中でも最もよく知られ人気も高い作品ですが、この第1回ロカルノ国際映画祭のグランプリ作品でもあるルネ・クレール(René Clair:1898-1981)監督の「そして誰もいなくなった」('45年/米)をはじめ、10回以上映画化されている作品の何れもが、小説の方ではなく、クリスティ自身が舞台用に書いた「戯曲」版をベースにしたものです。「戯曲」では島に残された10人全員が死ぬのではなく、生存者が2人(男女1組)いて、"見立て殺人"のベースになっている童謡の歌詞の最後が「首を吊る」と「結婚する」の2通りあるうちの「結婚する」の方を採用していることになります。

原作は1939年にアガサ・クリスティ(1890‐1976)が発表した作品(原題:Ten Little Niggers (米 Ten Little Indians) (改 And Then There Were None))で、クリスティ作品の中でも最もよく知られ人気も高い作品ですが、この第1回ロカルノ国際映画祭のグランプリ作品でもあるルネ・クレール(René Clair:1898-1981)監督の「そして誰もいなくなった」('45年/米)をはじめ、10回以上映画化されている作品の何れもが、小説の方ではなく、クリスティ自身が舞台用に書いた「戯曲」版をベースにしたものです。「戯曲」では島に残された10人全員が死ぬのではなく、生存者が2人(男女1組)いて、"見立て殺人"のベースになっている童謡の歌詞の最後が「首を吊る」と「結婚する」の2通りあるうちの「結婚する」の方を採用していることになります。

本当に「誰もいなくなった」ら芝居として成り立ち難いというのもあるし(原作では、謎解きは犯人が瓶に詰めて海に流した手記による)、戯曲化する頃('43年)には原作の結末は広く世に知られており、そこでクリスティが自らヒネリを加えて観客に新たな"お楽しみ"を提供したのではないかとも思われます。

戯曲は、愛し合う男女を見て犯人が自ら敗北を悟るような結末のようですが、このルネ・クレールの映像化作品は、ウォルター・ヒューストンやバリー・フィッツジェラルドなど名優たちの演技は堅いものの、ラストはちょっと軽かったかなあという印象でした。振り返れば、執事が皆に犯人ではないかと疑われてヤケになって酔っぱらったり、互いが疑心暗鬼になって相手を鍵穴から覗き、その覗いている者をまた別の者が覗いているというのが数珠繋ぎの環になっていたりするなどユーモラスな場面が多く、それはそれで楽しめますが、その分、サスペンスフルな雰囲気がやや削がれてしまったようにも思います。しかし、巷に言われているほどに「失敗作」であるとまでは思いませんでした(特にクリスティの原作のコアなファンから批判が多い?)。

他の映画化作品と比べ、最も「戯曲」に忠実に作られているとのことですが、戯曲では、ヴェラとロンバードは実は無実だったということになっているのに対し、この映像化作品では、ヴェラに関して本当はどうだったのか明確ではなく、ロンバードに至っては、ロンバートという人物は既に自殺していて、彼の正体はロンバートの友人で彼に成りすましたチャーリー・モーレイという探偵であったとされています。その彼が、いわばその通り"探偵"となって犯人を炙り出すという構図になっていて、但し、そのこと自体は観終わった後に判るようになっています(彼がチャーリー・モーレイであることは、トランクのイニシャルで示唆されている。但し、これも最後の方で判ることだが)。

他の映画化作品と比べ、最も「戯曲」に忠実に作られているとのことですが、戯曲では、ヴェラとロンバードは実は無実だったということになっているのに対し、この映像化作品では、ヴェラに関して本当はどうだったのか明確ではなく、ロンバードに至っては、ロンバートという人物は既に自殺していて、彼の正体はロンバートの友人で彼に成りすましたチャーリー・モーレイという探偵であったとされています。その彼が、いわばその通り"探偵"となって犯人を炙り出すという構図になっていて、但し、そのこと自体は観終わった後に判るようになっています(彼がチャーリー・モーレイであることは、トランクのイニシャルで示唆されている。但し、これも最後の方で判ることだが)。

原作では、ヴェラがロンバードを射殺した後で自殺しますが、戯曲では、弾が外れて(彼を愛してしまったがゆえに撃てなかった?)ロンバードは死ななかったことになっており、それがこの映画では、ロンバードの発案によりヴェラは彼を撃ったふりをし、そのことによって犯人を欺いたともとれるものになっています。

原作では、ヴェラがロンバードを射殺した後で自殺しますが、戯曲では、弾が外れて(彼を愛してしまったがゆえに撃てなかった?)ロンバードは死ななかったことになっており、それがこの映画では、ロンバードの発案によりヴェラは彼を撃ったふりをし、そのことによって犯人を欺いたともとれるものになっています。

戯曲同様、善男善女が1組生き延びたという結末であり、トリックに嵌っことを知った犯人が、最後に「女を信用してはならぬ」という言葉を残して自殺しますが、この言葉を深読みすれば、ヴェラは本当に"善女"なのか、という疑問も残ります(彼女が罪の告白をしなかったのは、その言葉通り妹が犯人だったのかもしれないし、彼女がウソをついているのかもしれない)。

考えてみれば、島に呼ばれた執事夫婦を含む10人のうち、本物のロンバードは既に自殺していて、残る9人で生き残ったのは彼女のみで、しかも最後に「結婚」を手に入れるという、この結末をフィルム・ノワール風にとれば、彼女こそ実はファム・ファタール(悪女)であったともとれる?(ジューン・デュプレ演じるヴェラは、美人だがやや冷たい印象で翳がある)

「そして誰もいなくなった CCP-147 [DVD]」

ただ一般には、当時フランスのドイツ占領を逃れて渡米中の巨匠ルネ・クレールが、無聊を託っていても仕方がないとのことで、余技的に撮った作品であるとの捉えられ方もされていて、また一方で、映画化に際して、クリスティが戯曲に込めた若い女性に対する肯定的な思いに出来るだけ沿って撮ろうとしたとの話もあり、そこまで深読みするものではないのかもしれません(ヴェラが「悪女」だったという解釈の方が面白いには面白いけれどね)。

「そして誰もいなくなった」●原題:AND THEN THERE WERE NONE●制作年:1945年●制作国:アメリカ●監督:ルネ・クレール●製作:ルネ・クレール/ハリー・M・ポプキン●脚本:ダドリー・ニコルズ/ルネ・クレール●撮影:リュシアン・N・アンドリオ●音楽:マリオ・カステルヌオーヴォ・テデスコ●原作:アガサ・クリスティ「そして誰もいなくなった」(戯曲版)●時間:97分●出演:バリー・フィッツジェラルド/ウォルター・ヒューストン/ルイス・ヘイワード/ローランド・ヤング/ジューン・デュプレ/ミーシャ・アウア/C・オーブリー・スミス/ジュディス・アンダーソン/リチャード・ヘイドン/クィーニー・レナード●日本公開:1976/08●配給:インターナショナル・プロモーション(評価:★★★☆)

「そして誰もいなくなった」●原題:AND THEN THERE WERE NONE●制作年:1945年●制作国:アメリカ●監督:ルネ・クレール●製作:ルネ・クレール/ハリー・M・ポプキン●脚本:ダドリー・ニコルズ/ルネ・クレール●撮影:リュシアン・N・アンドリオ●音楽:マリオ・カステルヌオーヴォ・テデスコ●原作:アガサ・クリスティ「そして誰もいなくなった」(戯曲版)●時間:97分●出演:バリー・フィッツジェラルド/ウォルター・ヒューストン/ルイス・ヘイワード/ローランド・ヤング/ジューン・デュプレ/ミーシャ・アウア/C・オーブリー・スミス/ジュディス・アンダーソン/リチャード・ヘイドン/クィーニー・レナード●日本公開:1976/08●配給:インターナショナル・プロモーション(評価:★★★☆)

集めて再び犯罪に手を染めようとしていた。それは、ダービーの行われる日に競馬場の売上金を強奪しようというもので、集まったのは、ジョニーの他に、軍資金を出すマーヴィン(ジェイ・C・フリッペン)、競馬場の馬券売場の現金係ジョージ(エライシャ・クック)、競馬場のバーのバーテンダーのマイク( ジョー・ソウヤー)、競馬場の整備を担当している悪徳警官ランディ(テッド・デコルシア)、元レスラーのモーリス(コーラ・クワリアーニ)の5人。ジョニーは更に射撃の名手ニッキを雇う。競馬場近くのモーテルの一室借りて犯行当日の根城とし、決行の前日、一味は最後の打合せをしたが、警官まで仲間に引き込んだ計画に隙はないように思われた。しかし、妻シェリー(マリー・ウィンザー)の尻に敷かれっぱなしのジョーが、妻から嘲りの言葉を浴びてプライドを踏みにじられ

集めて再び犯罪に手を染めようとしていた。それは、ダービーの行われる日に競馬場の売上金を強奪しようというもので、集まったのは、ジョニーの他に、軍資金を出すマーヴィン(ジェイ・C・フリッペン)、競馬場の馬券売場の現金係ジョージ(エライシャ・クック)、競馬場のバーのバーテンダーのマイク( ジョー・ソウヤー)、競馬場の整備を担当している悪徳警官ランディ(テッド・デコルシア)、元レスラーのモーリス(コーラ・クワリアーニ)の5人。ジョニーは更に射撃の名手ニッキを雇う。競馬場近くのモーテルの一室借りて犯行当日の根城とし、決行の前日、一味は最後の打合せをしたが、警官まで仲間に引き込んだ計画に隙はないように思われた。しかし、妻シェリー(マリー・ウィンザー)の尻に敷かれっぱなしのジョーが、妻から嘲りの言葉を浴びてプライドを踏みにじられ 、思わず計画のことを口にしてしまう。彼女からそれを聞いた彼女の不倫相手のヴァル(ヴィンス・エドワーズ)は、彼らが奪った金をさらに強奪する計画を立てる―。

、思わず計画のことを口にしてしまう。彼女からそれを聞いた彼女の不倫相手のヴァル(ヴィンス・エドワーズ)は、彼らが奪った金をさらに強奪する計画を立てる―。 決行の日、先ずモーリスがバーに来て飲物を注文、マイクの出した飲物に因縁をつけ暴れ始める。彼を押さえようとする警備員を大男のモーリスは次々と投げ飛ばして騒ぎは拡がり、競馬場の金庫室を見張っていた警官まで出てくる。一方、ニッキは競馬場の外側コースからレース中の馬を一発で倒してレースを混乱させるが、来合せた警官の銃弾に倒れる。競馬場の騒ぎの間にジョニーはジョージの合図で金庫室に入り、職員を機関銃で脅して200万ドルの紙幣を袋に詰込ませ、それを窓から投げて表へ出る。袋はランディが自分のパトカーに積んでモーテルの一室へ一旦放り込む。先に戻ったジョージら5人は別のホテルの一室で金を持って現れるはずのジョニーを待つが、そこへ現れたのは機関銃を構えたヴァルとその仲間で、その場で銃撃戦となり、重傷のジョージ以外は敵味方とも全員死んでしまう。ジョージは血まみれのまま車で自分のアパートへ戻り、ヴァルとの高跳びのための荷造りしていたシェリーを射殺、自身も息絶える。ジョージが血まみれになって車で行くのを、ホテルへ急ぐ途中で見つけたジョニーは、危険を覚ってフェイの待つ飛行場へ直行する―。

決行の日、先ずモーリスがバーに来て飲物を注文、マイクの出した飲物に因縁をつけ暴れ始める。彼を押さえようとする警備員を大男のモーリスは次々と投げ飛ばして騒ぎは拡がり、競馬場の金庫室を見張っていた警官まで出てくる。一方、ニッキは競馬場の外側コースからレース中の馬を一発で倒してレースを混乱させるが、来合せた警官の銃弾に倒れる。競馬場の騒ぎの間にジョニーはジョージの合図で金庫室に入り、職員を機関銃で脅して200万ドルの紙幣を袋に詰込ませ、それを窓から投げて表へ出る。袋はランディが自分のパトカーに積んでモーテルの一室へ一旦放り込む。先に戻ったジョージら5人は別のホテルの一室で金を持って現れるはずのジョニーを待つが、そこへ現れたのは機関銃を構えたヴァルとその仲間で、その場で銃撃戦となり、重傷のジョージ以外は敵味方とも全員死んでしまう。ジョージは血まみれのまま車で自分のアパートへ戻り、ヴァルとの高跳びのための荷造りしていたシェリーを射殺、自身も息絶える。ジョージが血まみれになって車で行くのを、ホテルへ急ぐ途中で見つけたジョニーは、危険を覚ってフェイの待つ飛行場へ直行する―。 スタンリー・キューブリック(1928-1999/享年70)監督の劇場公開第1作で(原題:THE KILLING)、この時彼は28歳でしたが、自ら脚本も手掛けたこの作品の完成度の高さには目を瞠るものがあります。前年作で同じくフィルム・ノワール系の「非情の罠」('55年)も観ましたが、1年で格段の進歩という感じです(まあ、この「現金に体を張れ」は「非情の罠」より以前から彼が構想を暖めていたものだそうだが)。

スタンリー・キューブリック(1928-1999/享年70)監督の劇場公開第1作で(原題:THE KILLING)、この時彼は28歳でしたが、自ら脚本も手掛けたこの作品の完成度の高さには目を瞠るものがあります。前年作で同じくフィルム・ノワール系の「非情の罠」('55年)も観ましたが、1年で格段の進歩という感じです(まあ、この「現金に体を張れ」は「非情の罠」より以前から彼が構想を暖めていたものだそうだが)。

「現金に体を張れ」の前年作の「非情の罠」('55年、原題:THE KILLER'S KISS)は、スタンリー・キューブリックの長編第2作で、商業映画では第1作に当たる作品で、キューブリックは撮影、編集なども兼ねています。絶頂期を過ぎたのボクサーのデイヴィー(ジャミー・スミス)が、向かい隣りのアパートに住むダンスホールで働くみじめな踊り子グロリア(アイリーン・ケイン)を彼女の情婦ヴィンセント・ラパロ(フランク・シルヴェラ)から救い出そうとするが、実は大物ギャングであったラパロに殺られてしまというだけのB級映画ですが(Wikipediaではデイヴィーはラパロ

「現金に体を張れ」の前年作の「非情の罠」('55年、原題:THE KILLER'S KISS)は、スタンリー・キューブリックの長編第2作で、商業映画では第1作に当たる作品で、キューブリックは撮影、編集なども兼ねています。絶頂期を過ぎたのボクサーのデイヴィー(ジャミー・スミス)が、向かい隣りのアパートに住むダンスホールで働くみじめな踊り子グロリア(アイリーン・ケイン)を彼女の情婦ヴィンセント・ラパロ(フランク・シルヴェラ)から救い出そうとするが、実は大物ギャングであったラパロに殺られてしまというだけのB級映画ですが(Wikipediaではデイヴィーはラパロ を倒し、グロリアと結ばれるというストーリーになっているけれど、そうだったかなあ)、ストーリーはさることながら、凝った画面構成などにはキューブリックらしさが感じられます。特に、マネキン倉庫で迎えるクライマックスの格闘シーンなどは、マネキンの手足があちこちに転がって、異様な雰囲気を醸し出しています。44分に短縮されて'60年に劇場公開されたままだったのが、'93年にJSB日本衛星放送(WOWOWの前身)が全編を放映、67分の完全版としてはこれが日本初公開となりましたが、個人的にはまだ短縮版しか観ていません。1959年のロカルノ国際映画祭でグランプリを獲っている作品。個人的評価は△ですが、完全版を観れば○に変わるかもしれません。

を倒し、グロリアと結ばれるというストーリーになっているけれど、そうだったかなあ)、ストーリーはさることながら、凝った画面構成などにはキューブリックらしさが感じられます。特に、マネキン倉庫で迎えるクライマックスの格闘シーンなどは、マネキンの手足があちこちに転がって、異様な雰囲気を醸し出しています。44分に短縮されて'60年に劇場公開されたままだったのが、'93年にJSB日本衛星放送(WOWOWの前身)が全編を放映、67分の完全版としてはこれが日本初公開となりましたが、個人的にはまだ短縮版しか観ていません。1959年のロカルノ国際映画祭でグランプリを獲っている作品。個人的評価は△ですが、完全版を観れば○に変わるかもしれません。

「現金に体を張れ」●原題:THE KILLING●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:ジェームス・B・ハリス●脚本:スタンリー・キューブリック/ジム・トンプスン●撮影:ルシエン・バラード●音楽:ジェラルド・フリード●原作:ライオネル・ホワイト「見事な結末」●時間:83分●出演:スターリング・ヘイドン/ジェイ・C・フリッペン/メアリ・ウィンザー/コリーン・グレイ/エライシャ・クック/マリー・ウィンザー/テッド・デコルシア/ ジョー・ソウヤー/コーラ・クワリアーニ/ヴィンス・エドワーズ●日本

「現金に体を張れ」●原題:THE KILLING●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:ジェームス・B・ハリス●脚本:スタンリー・キューブリック/ジム・トンプスン●撮影:ルシエン・バラード●音楽:ジェラルド・フリード●原作:ライオネル・ホワイト「見事な結末」●時間:83分●出演:スターリング・ヘイドン/ジェイ・C・フリッペン/メアリ・ウィンザー/コリーン・グレイ/エライシャ・クック/マリー・ウィンザー/テッド・デコルシア/ ジョー・ソウヤー/コーラ・クワリアーニ/ヴィンス・エドワーズ●日本

「非情の罠」●原題:THE KILLER'S KISS●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:スタンリー・キューブリック/モリス・ブーゼル●脚本:スタンリー・キューブリック/ハワード・サックラー●撮影:スタンリー・キューブリック●音楽:ジェラルド・フリード●編集:スタンリー・キューブリック●時間:67分(短縮版:44分)●出演:フランク・シルヴェラ/ジャミー・スミス/アイリーン・ケイン/ジェリー・ジャレット/ルース・ソボトゥカ●日本公開:1960/09●配給:ユナイト映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-02-09) (評価:★★★)●併映:「時計じかけのオレンジ」(スタンリー・キューブリック)「

「非情の罠」●原題:THE KILLER'S KISS●制作年:1956年●制作国:アメリカ●監督:スタンリー・キューブリック●製作:スタンリー・キューブリック/モリス・ブーゼル●脚本:スタンリー・キューブリック/ハワード・サックラー●撮影:スタンリー・キューブリック●音楽:ジェラルド・フリード●編集:スタンリー・キューブリック●時間:67分(短縮版:44分)●出演:フランク・シルヴェラ/ジャミー・スミス/アイリーン・ケイン/ジェリー・ジャレット/ルース・ソボトゥカ●日本公開:1960/09●配給:ユナイト映画●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-02-09) (評価:★★★)●併映:「時計じかけのオレンジ」(スタンリー・キューブリック)「

ニューヨークに住むウィリー(ジョン・ルーリー)は、クリーブランドに住む叔母が入院する間、ハンガリー出身の16歳の従妹エヴァ(エスター・バリント)を預かることになり、エヴァ、ウィリー、ウィリーの賭博友達エディ(リチャード・エドソン)の3人の奇妙な生活が始まる―。

ニューヨークに住むウィリー(ジョン・ルーリー)は、クリーブランドに住む叔母が入院する間、ハンガリー出身の16歳の従妹エヴァ(エスター・バリント)を預かることになり、エヴァ、ウィリー、ウィリーの賭博友達エディ(リチャード・エドソン)の3人の奇妙な生活が始まる―。 ジム・ジャームッシュ監督の前作「パーマネント・バケーション」('80年)もそうですが、自主制作フィルムの雰囲気を保っていて、それを3本繋ぎ合せたという感もあり、ストーリーはあって無いようなシンプルなものです。

ジム・ジャームッシュ監督の前作「パーマネント・バケーション」('80年)もそうですが、自主制作フィルムの雰囲気を保っていて、それを3本繋ぎ合せたという感もあり、ストーリーはあって無いようなシンプルなものです。 一応はロード・ムビーのような体裁をとっていて(途中からか)、ウィリーとエディがエヴァを誘って雪のエリー湖に行ったり、南国フロリダに行ったりしていますが、ストーリーよりも3人の、ぎこちないようで自然体でもあるように見える不思議な関係を、淡々としたモノクロームのカメラワークで描いており(殆どワンシーン・ワンショットで撮られている)、その演出と映像のトーンそのものが新鮮でした(時に映像詩のような印象も)。

一応はロード・ムビーのような体裁をとっていて(途中からか)、ウィリーとエディがエヴァを誘って雪のエリー湖に行ったり、南国フロリダに行ったりしていますが、ストーリーよりも3人の、ぎこちないようで自然体でもあるように見える不思議な関係を、淡々としたモノクロームのカメラワークで描いており(殆どワンシーン・ワンショットで撮られている)、その演出と映像のトーンそのものが新鮮でした(時に映像詩のような印象も)。 タイトルは「はみ出し者仲間」の意。刑務所仲間の超ノン気な脱獄道中で、今回も音楽も担当のジョン・ルーリーが演技でも相変わらず良く、そのジョン・ルーリーと、映画初出演のシンガーソングライター、トム・ウェイツのクールな2人に、後に「ライフ・イズ・ビューティフル」('98年)を監督・脚本・主演し、アカデミー賞主演男優賞・外国映画作品賞を受賞する、ロベルト・ベニーニが陽気に絡みます。

タイトルは「はみ出し者仲間」の意。刑務所仲間の超ノン気な脱獄道中で、今回も音楽も担当のジョン・ルーリーが演技でも相変わらず良く、そのジョン・ルーリーと、映画初出演のシンガーソングライター、トム・ウェイツのクールな2人に、後に「ライフ・イズ・ビューティフル」('98年)を監督・脚本・主演し、アカデミー賞主演男優賞・外国映画作品賞を受賞する、ロベルト・ベニーニが陽気に絡みます。 登場人物の行動が行き当たりばったりだったり、予期せぬ偶然に流されたりするのと、登場人物相互の関わり合いがカラッと乾いた感じで描かれているのは「スト・パラ」と同じで、最後に男達が、ごく当たり前のようにそれぞれの道へ別れていくのは、日本映画ではちょっと考えられないようなドライ且つ爽やかなエンディングでした。

登場人物の行動が行き当たりばったりだったり、予期せぬ偶然に流されたりするのと、登場人物相互の関わり合いがカラッと乾いた感じで描かれているのは「スト・パラ」と同じで、最後に男達が、ごく当たり前のようにそれぞれの道へ別れていくのは、日本映画ではちょっと考えられないようなドライ且つ爽やかなエンディングでした。 ジョン・ルーリー(イイ男にも見えるし、ハ虫類系の顔にも見える)も、本職は役者ではなくサックス奏者で、両作品の音楽も担当していますが、多才な人だなあと。90年代にライム病という難病を発症して生死の境を彷徨い、音楽活動からは身を引きましたが、画家としての活動に創作意欲の捌け口を見出し、昨年('10年)には日本でも個展が開かれています(作品は夢の世界を描いたような水彩画が多く、画風は子供の描いた絵のように見えるものもあれば、幽玄な水墨画に近いものもある。やはり、大病したためただろうか)

ジョン・ルーリー(イイ男にも見えるし、ハ虫類系の顔にも見える)も、本職は役者ではなくサックス奏者で、両作品の音楽も担当していますが、多才な人だなあと。90年代にライム病という難病を発症して生死の境を彷徨い、音楽活動からは身を引きましたが、画家としての活動に創作意欲の捌け口を見出し、昨年('10年)には日本でも個展が開かれています(作品は夢の世界を描いたような水彩画が多く、画風は子供の描いた絵のように見えるものもあれば、幽玄な水墨画に近いものもある。やはり、大病したためただろうか)

「ダウン・バイ・ロー」●原題:DOWN BY LAW●制作年:1986年●制作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ジム・ジャームッシュ●製作:アラン・クラインバーグ●撮影:ロビー・ミューラー●音楽:ジョン・ルーリー●時間:107分●出演:トム・ウェイツ/ジョン・ルーリー/ロベルト・ベニーニ/ニコレッタ・ブラスキ/エレン・バーキン●日本公開:1986/11●配給:フランス映画社●最初に観た場所:有楽町・スバル座(86-12-14)(評価:★★★★)

「ダウン・バイ・ロー」●原題:DOWN BY LAW●制作年:1986年●制作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ジム・ジャームッシュ●製作:アラン・クラインバーグ●撮影:ロビー・ミューラー●音楽:ジョン・ルーリー●時間:107分●出演:トム・ウェイツ/ジョン・ルーリー/ロベルト・ベニーニ/ニコレッタ・ブラスキ/エレン・バーキン●日本公開:1986/11●配給:フランス映画社●最初に観た場所:有楽町・スバル座(86-12-14)(評価:★★★★)

.jpg)

人里離れた山中の農場で暮らす父、母、姉、そして聾唖の弟の4人家族の物語。家族は皆、弟のことを気遣いながら深い愛情で結ばれていて、その弟は、学校には通わず、山地で働く父の手助けをしながら姉から文字や算数を教わっている。弟には時々爆発的な衝動を抑制できなくなる性質(癲癇)があり、ある日、故障した芝刈り機に腹を立ててそれを壊してしまい、怒った父親から家を追い出されて山の一軒家に追いやられてしまうが、なかなか帰ってこない弟のことを心配した姉が迎えに行く―。

人里離れた山中の農場で暮らす父、母、姉、そして聾唖の弟の4人家族の物語。家族は皆、弟のことを気遣いながら深い愛情で結ばれていて、その弟は、学校には通わず、山地で働く父の手助けをしながら姉から文字や算数を教わっている。弟には時々爆発的な衝動を抑制できなくなる性質(癲癇)があり、ある日、故障した芝刈り機に腹を立ててそれを壊してしまい、怒った父親から家を追い出されて山の一軒家に追いやられてしまうが、なかなか帰ってこない弟のことを心配した姉が迎えに行く―。 ロカルノ国際映画祭「金豹賞」(=グランプリ)受賞作。姉弟の近親相姦がモチーフとなって、しかも最後には、そのことを知って激昂し弟を殺そうとした父親と姉との間で不幸な事故が起き、両親とも亡くなってしまうという悲劇的な結末を迎えますが、不思議とドロドロした感じがなく、時代は現代ですが、孤立し閉塞した状況下でのこうした出来事が、美しい自然を背景に淡々と描かれていく様は、何か神話か寓話のようでもあります。

ロカルノ国際映画祭「金豹賞」(=グランプリ)受賞作。姉弟の近親相姦がモチーフとなって、しかも最後には、そのことを知って激昂し弟を殺そうとした父親と姉との間で不幸な事故が起き、両親とも亡くなってしまうという悲劇的な結末を迎えますが、不思議とドロドロした感じがなく、時代は現代ですが、孤立し閉塞した状況下でのこうした出来事が、美しい自然を背景に淡々と描かれていく様は、何か神話か寓話のようでもあります。 一方、別の見方をすれば、これは姉にとってはカタストロフィ的結末ではなく、彼女自身が望んでいた理想のかたちになったともとれなくもないかも。両親の死体を雪の中へ埋葬する様には死者への畏怖と祈りが込められていますが、別峰に住む祖父母へその死を知らせるために黒く染めたシーツを雪原に拡げる姉の所為は実に淡々としており、過剰な感情の奔出は見られず、安寧の境地にあるようにも見えます。

一方、別の見方をすれば、これは姉にとってはカタストロフィ的結末ではなく、彼女自身が望んでいた理想のかたちになったともとれなくもないかも。両親の死体を雪の中へ埋葬する様には死者への畏怖と祈りが込められていますが、別峰に住む祖父母へその死を知らせるために黒く染めたシーツを雪原に拡げる姉の所為は実に淡々としており、過剰な感情の奔出は見られず、安寧の境地にあるようにも見えます。 スイスのフレディ・M・ムーラー監督の作品であり、ビデオが絶版となり、かなり経ってからDVDで復活するなどしているのは、同監督の「僕のピアノコンチェルト」('06年/スイス)が多くの国際的な映画賞を受賞して、この寡作の監督に久しぶりに注目が集まったこともありますが、姉弟の近親相姦というモチーフの特異性と、そうした特異なモチーフをとり上げてなお透明感を保持している映像美によるところが大きいのではないかと思います。

スイスのフレディ・M・ムーラー監督の作品であり、ビデオが絶版となり、かなり経ってからDVDで復活するなどしているのは、同監督の「僕のピアノコンチェルト」('06年/スイス)が多くの国際的な映画賞を受賞して、この寡作の監督に久しぶりに注目が集まったこともありますが、姉弟の近親相姦というモチーフの特異性と、そうした特異なモチーフをとり上げてなお透明感を保持している映像美によるところが大きいのではないかと思います。

ロカルノ国際映画祭グランプリ受賞作(原題:Il grido=「叫び」)。内縁の妻に捨てられた男の放浪と悲劇的結末を淡々と描いた作品で、主人公の男が独白するでもなく説明的な描写があるわけでもないのに、ポー平野の荒涼たる風景と重なるかのように、男の孤独と絶望がひしひしと伝わってきました。

ロカルノ国際映画祭グランプリ受賞作(原題:Il grido=「叫び」)。内縁の妻に捨てられた男の放浪と悲劇的結末を淡々と描いた作品で、主人公の男が独白するでもなく説明的な描写があるわけでもないのに、ポー平野の荒涼たる風景と重なるかのように、男の孤独と絶望がひしひしと伝わってきました。 元々一工場労働者に過ぎない彼がそんなに金を持っているわけではなく、時には親切な他人から毛布をあてがわれて、娘のロジナ(可愛い!)と野外で添い寝するような、そんな旅を続けます。

元々一工場労働者に過ぎない彼がそんなに金を持っているわけではなく、時には親切な他人から毛布をあてがわれて、娘のロジナ(可愛い!)と野外で添い寝するような、そんな旅を続けます。 そうしながらも、行く先で土地の女と接し、一旦は同棲のような状態にもなったりし、しかし、結局は自分を捨てたイルマのことが忘れず、心の空洞は埋まらない。娘をイルマの元に戻してからは更に孤独を募らせ、結局、満たされぬ想いを抱いたまま元の町に舞い戻ってきてしまうが、家の窓から覗き見えたのは、夫と幸せそうに暮らすイルマと、新たに生まれたらしい赤ん坊のオムツを変えるロジナの姿だった―。

そうしながらも、行く先で土地の女と接し、一旦は同棲のような状態にもなったりし、しかし、結局は自分を捨てたイルマのことが忘れず、心の空洞は埋まらない。娘をイルマの元に戻してからは更に孤独を募らせ、結局、満たされぬ想いを抱いたまま元の町に舞い戻ってきてしまうが、家の窓から覗き見えたのは、夫と幸せそうに暮らすイルマと、新たに生まれたらしい赤ん坊のオムツを変えるロジナの姿だった―。 工場内の高い鉄塔に登り投身自殺を図ろうとするアルドと、それに気づき下から不安げに見守るイルマ。力なくイルマに手を振る男。ふらふら揺れる男の身体はやがてスローモーションのように前傾し、叫び声を上げるイルマ―。この一場面に7分間を費やしているそうですが、時間をかけている分リアルな緊張が続き、こんなに釘付けにされた映画シーンは個人的にはそれまでもその後もほとんど無いです。

工場内の高い鉄塔に登り投身自殺を図ろうとするアルドと、それに気づき下から不安げに見守るイルマ。力なくイルマに手を振る男。ふらふら揺れる男の身体はやがてスローモーションのように前傾し、叫び声を上げるイルマ―。この一場面に7分間を費やしているそうですが、時間をかけている分リアルな緊張が続き、こんなに釘付けにされた映画シーンは個人的にはそれまでもその後もほとんど無いです。

世から消滅させる手続きが残っているだけに過ぎない―、夢遊病者のようになった彼を見てそんな印象を持ち、結末自体は悲劇的ではあるものの、ある種のカタルシスさえ覚えました(元来、「悲劇」と「カタルシス」はセットのようなものとも言えるが)。

世から消滅させる手続きが残っているだけに過ぎない―、夢遊病者のようになった彼を見てそんな印象を持ち、結末自体は悲劇的ではあるものの、ある種のカタルシスさえ覚えました(元来、「悲劇」と「カタルシス」はセットのようなものとも言えるが)。

アリダ・ヴァリ(1921-2006、Alida Valli)はキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)などでお馴染みですが、ドリアン・グレイ(1928-2011、Dorian Gray)など主人公が絡む妻以外の3人の女性を演じている女優ほどには美人でもセクシーでもないところに逆にリアリティを感じます。スティーヴ・コクラン(1917-1965、Steve Cochran)はアメリカの俳優でギャング映画などによく出ていた人であり、結局この作品が彼の出演作の中では最高傑作になったのでは。アントニオーニの演出力を感じる作品でもあります。

アリダ・ヴァリ(1921-2006、Alida Valli)はキャロル・リード監督の「第三の男」('49年/英)などでお馴染みですが、ドリアン・グレイ(1928-2011、Dorian Gray)など主人公が絡む妻以外の3人の女性を演じている女優ほどには美人でもセクシーでもないところに逆にリアリティを感じます。スティーヴ・コクラン(1917-1965、Steve Cochran)はアメリカの俳優でギャング映画などによく出ていた人であり、結局この作品が彼の出演作の中では最高傑作になったのでは。アントニオーニの演出力を感じる作品でもあります。

「さすらい」●原題:IL GRIDO(英:THE CRY)●制作年:1957年●制作国:イタリア●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●脚本:エンニオ・デ・コンチーニ/エリオ・バルトリーニ/ミケランジェロ・アントニオーニ●撮影:ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●時間:102分●出演:スティーヴ・コクラン/アリダ・ヴァリ/ドリアン・グレイ/ベッツ

「さすらい」●原題:IL GRIDO(英:THE CRY)●制作年:1957年●制作国:イタリア●監督:ミケランジェロ・アントニオーニ●脚本:エンニオ・デ・コンチーニ/エリオ・バルトリーニ/ミケランジェロ・アントニオーニ●撮影:ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ●音楽:ジョヴァンニ・フスコ●時間:102分●出演:スティーヴ・コクラン/アリダ・ヴァリ/ドリアン・グレイ/ベッツ