「●日本の国境問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1834】 孫崎 享 『日本の国境問題』

「●新潮新書」の インデックッスへ

沖ノ鳥島は「島」?「岩」? 竹島・北方四島などに関して歴史認識と現実対応を区別している。

『日本の国境 (新潮新書)

『日本の国境 (新潮新書)』['05年]

山田 吉彦 氏(日本財団)

山田 吉彦 氏(日本財団)

全4章構成の内の書第1章で、「海洋国家日本」の基礎知識を概説し、第2章で、著者自らが訪ねた国境の地として沖ノ鳥島、石垣島、大東諸島、根室・羅臼について述べ、第3章で領土紛争の焦点にある尖閣諸島、対馬、竹島、北方領土について述べるとともに、第4章で「日本の海」を守るにはどうすればよいかを考察しています。

全4章構成の内の書第1章で、「海洋国家日本」の基礎知識を概説し、第2章で、著者自らが訪ねた国境の地として沖ノ鳥島、石垣島、大東諸島、根室・羅臼について述べ、第3章で領土紛争の焦点にある尖閣諸島、対馬、竹島、北方領土について述べるとともに、第4章で「日本の海」を守るにはどうすればよいかを考察しています。

第1章を読むと、日本の国土面積は38万平方kmで世界59位であるのに対し、日本の排他的経済水域は447万平方kmで(接続水域を含む)、世界で6位であることが分かり、個人的には、これだけでも新知識として参考になりました。

第1章を読むと、日本の国土面積は38万平方kmで世界59位であるのに対し、日本の排他的経済水域は447万平方kmで(接続水域を含む)、世界で6位であることが分かり、個人的には、これだけでも新知識として参考になりました。

著者自身が訪ねた場所では、日本財団が調査団を送った際に著者自身が事務局を務めた、日本最南端の「沖ノ鳥島」に関する記述が、探検記風に最も詳しく書かれていて面白かったです(面白がっている場合ではないか?)

沖ノ鳥島は東西4.5km、南北1.7km、周囲約10 kmの島ですが、高潮時には16cmだけ海上に頭を出すだけであり、但し、この「島」があることで日本は日本全体の排他的経済水域の約1割にあたる40万平方kmの水域を確保しているとのこと。

沖ノ鳥島は東西4.5km、南北1.7km、周囲約10 kmの島ですが、高潮時には16cmだけ海上に頭を出すだけであり、但し、この「島」があることで日本は日本全体の排他的経済水域の約1割にあたる40万平方kmの水域を確保しているとのこと。

仮にこの島が国際法によって「島」では無く「岩」であるとされれば、日本は40万平方kmの排他的経済水域を失うわけで、チタンネットを張って浸食等から防護していますが、満潮時になると直径何mかのその部分だけしか海上に姿を見せないため、これはやはり「岩」だはないかとの印象を抱かざるを得ず、むしろ「岩」を「島」として留めるために様々な検討がなされているといった印象を受けました。

その他にこの章では、石垣島が、正式な国交の無い中国・台湾間の、中台貿易の中継点(クリアランス基地)となっていて、毎年かなりの入港税(トン税)収入があるといったことも興味深かったです(実際には入港せず、沖に停泊するクリアランス船と石垣税関との間を、船舶代理店の船が書類を持って往復するのだが)。

領土問題の焦点となっている地域については、尖閣諸島が古来からの日本固有の領土であることを説明する一方で、「竹島」については、韓国の領有の主張が錯誤に基づくものであるとしながらも、実効支配されている今となっては「還らぬ島」になりつつあるとしています。

北方領土についても、日本の領有主張の正当性を解説しつつも、北方四島からソ連に追い出された日本人が約8,000人なのに対し、現在、択捉・国後島には12,000人のロシア人が住み、市場経済下で生活していることを考えると単純に返還されるのは難しいとして、四島返還のステップ案を提示しています。

日本財団所属ということで、もう少し強硬な主張かと思ったけれども、歴史認識はともかくとして、問題の最前線にいる人は、現実を見据えたうえでの対応を考えざるを得ないということなのでしょう。

国民が自らの領土に関心を持つことが、領土防衛の第一歩であることを示唆した本でもあります。

朝日新聞社の中東アフリカ総局長などを務めたベテラン記者の川上洋一氏(本書執筆時は既に新聞社を退職し大学教授)がクルド人問題について書いたもので、'02年の刊行ですが、その後最近まであまりこうしたクルド人にフォーカスした本がそう多く出されていなかったため、クルド人問題の入門書としては定番的位置付けになっているのではないでしょうか。

朝日新聞社の中東アフリカ総局長などを務めたベテラン記者の川上洋一氏(本書執筆時は既に新聞社を退職し大学教授)がクルド人問題について書いたもので、'02年の刊行ですが、その後最近まであまりこうしたクルド人にフォーカスした本がそう多く出されていなかったため、クルド人問題の入門書としては定番的位置付けになっているのではないでしょうか。 本書によれば、「祖国なき最大の民」と言われるクルド人の居住地域(クルディスタン)は主にトルコ、イラン、イラクにまたがり、面積はフランス一国にも匹敵、人口は2500万人とも推定され、パレスチナ人約800万を大きく凌ぐとのことです。

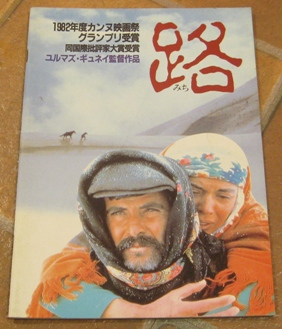

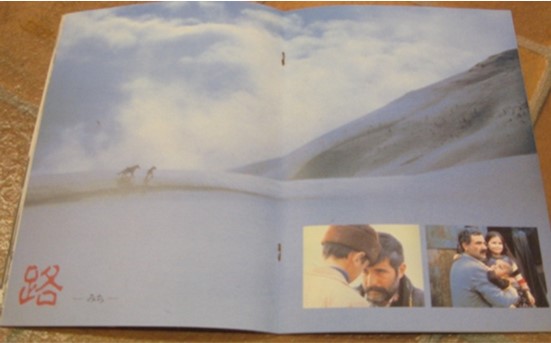

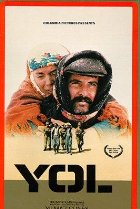

本書によれば、「祖国なき最大の民」と言われるクルド人の居住地域(クルディスタン)は主にトルコ、イラン、イラクにまたがり、面積はフランス一国にも匹敵、人口は2500万人とも推定され、パレスチナ人約800万を大きく凌ぐとのことです。 本書を読んで思い出されるのは、クルド人であるユルマズ・ギュネイ(1937-1984)監督の映画「路<みち>」('82年/トルコ・スイス)でした(この人、元は二枚目俳優。反体制作家でもあり、獄中から代理監督を立てて映画を作っていた)。

本書を読んで思い出されるのは、クルド人であるユルマズ・ギュネイ(1937-1984)監督の映画「路<みち>」('82年/トルコ・スイス)でした(この人、元は二枚目俳優。反体制作家でもあり、獄中から代理監督を立てて映画を作っていた)。 最初の男がやっと故郷に戻ってみると、妻は彼が入獄中に売春した咎で実家に戻され鎖に繋がれていて、しかも、掟により家名を汚した妻を自ら殺さなければならず、彼は妻を背負って山中へ逃げるが、鎖で繋がれていた間パンと水しか与えられていなかった妻は、雪の中で衰弱死する―。

最初の男がやっと故郷に戻ってみると、妻は彼が入獄中に売春した咎で実家に戻され鎖に繋がれていて、しかも、掟により家名を汚した妻を自ら殺さなければならず、彼は妻を背負って山中へ逃げるが、鎖で繋がれていた間パンと水しか与えられていなかった妻は、雪の中で衰弱死する―。 クルド人の圧政に対する不屈の精神と家族愛、男女愛を描く一方で、クルド人自らが、旧弊な因習により自らを縛っている面もあること如実に示した作品で、本国(クルド社会)内でも評価が割れたのではないかなあ。いや、そもそも、ギュネイ監督の作品は国内上映が禁止されているか(国際的にはカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞)。

クルド人の圧政に対する不屈の精神と家族愛、男女愛を描く一方で、クルド人自らが、旧弊な因習により自らを縛っている面もあること如実に示した作品で、本国(クルド社会)内でも評価が割れたのではないかなあ。いや、そもそも、ギュネイ監督の作品は国内上映が禁止されているか(国際的にはカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞)。

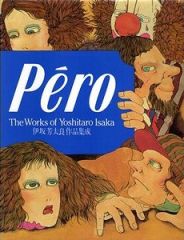

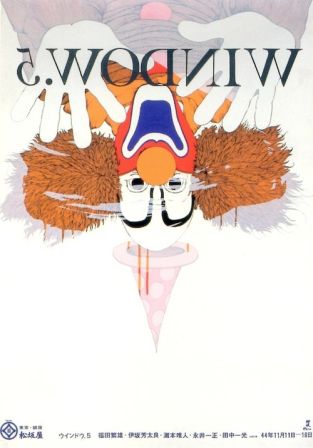

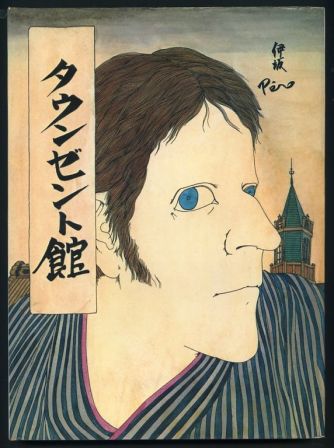

細密なペン描の線画や、和洋折衷のサイケデリック調が特徴の伊坂芳太良(いさか よしたろう、1928 -1970)の作品集で、この人(通称ペロ)、60年代に横尾忠則や宇野亜喜良らとともに活躍したイラストレーター兼グラフィック・デザイナーですが、今生きていたら、横尾忠則級の大御所になっていたのではないかと。

細密なペン描の線画や、和洋折衷のサイケデリック調が特徴の伊坂芳太良(いさか よしたろう、1928 -1970)の作品集で、この人(通称ペロ)、60年代に横尾忠則や宇野亜喜良らとともに活躍したイラストレーター兼グラフィック・デザイナーですが、今生きていたら、横尾忠則級の大御所になっていたのではないかと。 2年ほど前に渋谷で作品展を観に行ったことがありますが、また今月('12年10月)渋谷の「ポスターハリスギャラリー」で「伊坂芳太良ポスター展-60年代伝説の絵師ペロ」というのが開かれるようです。

2年ほど前に渋谷で作品展を観に行ったことがありますが、また今月('12年10月)渋谷の「ポスターハリスギャラリー」で「伊坂芳太良ポスター展-60年代伝説の絵師ペロ」というのが開かれるようです。

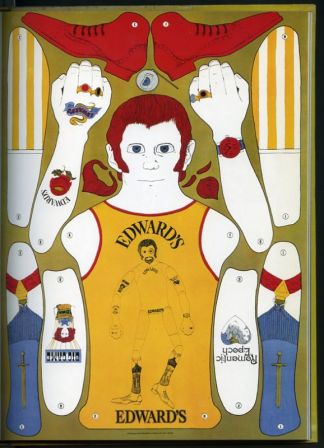

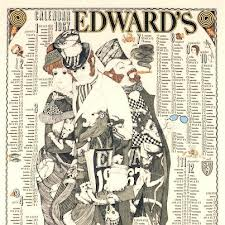

その点、本書はある程度纏まった数(248点)のペロさんの作品が掲載されていて貴重で、当時絶大な人気を誇ったファッションブランド「エドワーズ」のポスターなどは懐かしいなあと(作品の半分はモノクロで掲載されているが)。

その点、本書はある程度纏まった数(248点)のペロさんの作品が掲載されていて貴重で、当時絶大な人気を誇ったファッションブランド「エドワーズ」のポスターなどは懐かしいなあと(作品の半分はモノクロで掲載されているが)。 実際、イラストレーターの和田誠(1936年生まれ)、横尾忠則(1936年生まれ)、コピーライターの日暮真三(1944年生まれ)グラフィック・デザイナーの浅葉克己(1940年生まれ)など多くの人が追悼文を寄せていて、この人たちは皆、伊坂芳太良の後輩にあたるんだなあと。

実際、イラストレーターの和田誠(1936年生まれ)、横尾忠則(1936年生まれ)、コピーライターの日暮真三(1944年生まれ)グラフィック・デザイナーの浅葉克己(1940年生まれ)など多くの人が追悼文を寄せていて、この人たちは皆、伊坂芳太良の後輩にあたるんだなあと。 午前3時に明日の仕事の準備をして、朝9時半に起きて風呂に入った後朝食、11時に原宿の自宅を出て銀座のライトパブリシティへ―'68年頃の1日ですが、40歳にしてまだ広告会社に勤務していたとは知りませんでした(因みに8歳年下の和田誠氏もライトパブリシティの社員だったが、'68年に退職している)。

午前3時に明日の仕事の準備をして、朝9時半に起きて風呂に入った後朝食、11時に原宿の自宅を出て銀座のライトパブリシティへ―'68年頃の1日ですが、40歳にしてまだ広告会社に勤務していたとは知りませんでした(因みに8歳年下の和田誠氏もライトパブリシティの社員だったが、'68年に退職している)。 42歳で亡くなっていますが、死因はクモ膜下出血で、打ち合わせ中に倒れ、5日後に亡くなっており、本書には当時の新聞記事も掲載されています。そこには「現代が追い詰めたイラストレーターの死」「あまりに売れすぎ―倒れても筆とる仕草」といった見出しが並んでいます。

42歳で亡くなっていますが、死因はクモ膜下出血で、打ち合わせ中に倒れ、5日後に亡くなっており、本書には当時の新聞記事も掲載されています。そこには「現代が追い詰めたイラストレーターの死」「あまりに売れすぎ―倒れても筆とる仕草」といった見出しが並んでいます。

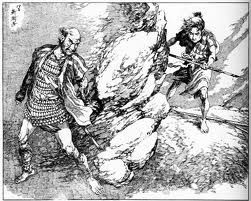

画家・伊藤彦造(1904 - 2004/享年100)のイラスト集で、'99年に刊行されたものの「新装・増補版」。伊藤彦造の作品に関しては、とりわけ剣戟モノの挿絵画が知られていますが、構成のダイナミズムと細部の描写の精緻さ、そして湧き上がってくるような情念は、このジャンルでは群を抜いていると言っていいのでは。

画家・伊藤彦造(1904 - 2004/享年100)のイラスト集で、'99年に刊行されたものの「新装・増補版」。伊藤彦造の作品に関しては、とりわけ剣戟モノの挿絵画が知られていますが、構成のダイナミズムと細部の描写の精緻さ、そして湧き上がってくるような情念は、このジャンルでは群を抜いていると言っていいのでは。

解説の中村圭子氏は彼の絵を「被虐のエロス」という言葉で表していますが、子供時代には拒食的自虐の性向があり、自らを徹底的に飢えさせ、飢えを糧に闘志を高めていくタイプだったらしく、そうしたものが、彼の絵の醸す情念に繋がっているのではないかと。短剣を携え、自らの肉体に刃をあて、絵具皿に血を溜める―なんてこともしていたらしいです。

解説の中村圭子氏は彼の絵を「被虐のエロス」という言葉で表していますが、子供時代には拒食的自虐の性向があり、自らを徹底的に飢えさせ、飢えを糧に闘志を高めていくタイプだったらしく、そうしたものが、彼の絵の醸す情念に繋がっているのではないかと。短剣を携え、自らの肉体に刃をあて、絵具皿に血を溜める―なんてこともしていたらしいです。 本書の旧版刊行時には存命していましたが、それでも引退して30年経っており、結構"昔の人"というイメージがあったものの、本書によれば、昭和初年代から10年代の「少年倶楽部」「キング」などで活躍した時代を経て、昭和20年代の「少年画報」時代、更に昭和30年代の学年雑誌時代を経て、40年代前半の名作文学の挿絵までと、その時々の時代の要請に沿って何度も復活を遂げ、洋モノなども含め、広いジャンルで活躍していたのだなあと。

本書の旧版刊行時には存命していましたが、それでも引退して30年経っており、結構"昔の人"というイメージがあったものの、本書によれば、昭和初年代から10年代の「少年倶楽部」「キング」などで活躍した時代を経て、昭和20年代の「少年画報」時代、更に昭和30年代の学年雑誌時代を経て、40年代前半の名作文学の挿絵までと、その時々の時代の要請に沿って何度も復活を遂げ、洋モノなども含め、広いジャンルで活躍していたのだなあと。