「●か行外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1450】 J・P・コスマトス「トゥームストーン」

「●た‐な行の外国映画の監督」の インデックッスへ 「●は行の外国映画の監督①」の インデックッスへ 「●は行の外国映画の監督②」の インデックッスへ 「●マリリン・モンロー 出演作品」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「●О・ヘンリー」の インデックッスへ

O・ヘンリーの代表的短編5編のオムニバスで映画化。安心して観られる。

「人生模様 [DVD]」O'Henry's Full House (1952) 進行役:ジョン・スタインベック

「最後の一葉」「賢者の贈物」など、O・ヘンリーの代表的短編5編を原作とする、5人の監督による全5話のオムニバス映画で、進行役を作家のジョン・スタインベックが務めています。

「最後の一葉」「賢者の贈物」など、O・ヘンリーの代表的短編5編を原作とする、5人の監督による全5話のオムニバス映画で、進行役を作家のジョン・スタインベックが務めています。

第1話「警官と聖歌」

紳士気取りで人の善いルンペン男ソーピイ(チャールズ・ロートン)は、夏は涼しいセントラル・パークで、冬は暖かい留置所で暮らすこと

紳士気取りで人の善いルンペン男ソーピイ(チャールズ・ロートン)は、夏は涼しいセントラル・パークで、冬は暖かい留置所で暮らすこと にしていた。ある年の冬、彼は仲間のホレス(デイヴィッド・ウェイン)に、留置所に入る秘術を伝授しようとしたが、どうもうまく警官に捕まらない。ソーピイは街の女(マリリン・モンロー)に声を掛けたが、かえって彼女に好意を寄せられ面喰らって逃げ出す始末。ある教会に入り、オルガンの響きに心打たれて、ルンペン渡世から足を洗おうと決心したが―。

にしていた。ある年の冬、彼は仲間のホレス(デイヴィッド・ウェイン)に、留置所に入る秘術を伝授しようとしたが、どうもうまく警官に捕まらない。ソーピイは街の女(マリリン・モンロー)に声を掛けたが、かえって彼女に好意を寄せられ面喰らって逃げ出す始末。ある教会に入り、オルガンの響きに心打たれて、ルンペン渡世から足を洗おうと決心したが―。

主演のチャールズ・ロートン(「情婦」('57年))がさすがに旨い。レストランでたらふく食べて、食後の葉巻のサービスに堂々と応えているところなどは、偽紳士役が似合う。マリリン・モンローはまだ「グラマーなだけの女優」というイメージしか持たれていなかった頃だが、こうして観るとその演技は悪くない。

第2話「クラリオン・コール新聞」

刑事のバーニイ(デール・ロバートソン)は、迷宮入り殺人事件の犯人をヤクザ者のジョニイ(リチャード・ウィドマーク)だと睨んだ。バーニイとジョニイは幼な友達で、2人は十数年ぶりで再会したのだ。バーニイはジョニイに証拠を突きつけ迫るが、ジョニイはバーニイに昔千ドル貸したことを持ち出した。バーニイはジョニイを一応見逃し、千ドルの工面を考えた。すると町の新聞「クラリオン・コール」が、犯人の名前を通告した者に千ドル出すという懸賞を―。

刑事のバーニイ(デール・ロバートソン)は、迷宮入り殺人事件の犯人をヤクザ者のジョニイ(リチャード・ウィドマーク)だと睨んだ。バーニイとジョニイは幼な友達で、2人は十数年ぶりで再会したのだ。バーニイはジョニイに証拠を突きつけ迫るが、ジョニイはバーニイに昔千ドル貸したことを持ち出した。バーニイはジョニイを一応見逃し、千ドルの工面を考えた。すると町の新聞「クラリオン・コール」が、犯人の名前を通告した者に千ドル出すという懸賞を―。

最後の格闘シーンは要らなかったが、新聞記事で見せる終わり方は旨かった。リチャード・ウィドマークのヤクザ者の役が嵌っている。晩年は大御所的存在だったが、若い頃は、冷やかな笑顔をトレードマークに、

最後の格闘シーンは要らなかったが、新聞記事で見せる終わり方は旨かった。リチャード・ウィドマークのヤクザ者の役が嵌っている。晩年は大御所的存在だったが、若い頃は、冷やかな笑顔をトレードマークに、

ギャング映画の非情な殺し屋、戦争映画の冷徹で人望のない指揮官役などで持ち味を発揮していた人だ。「オリエント急行殺人事件」('74年)で殺人事件の被害者役をやっていた(殺害されても致し方のない男の役なのだが)。手塚治虫の作品にしばしば登場する冷酷な悪役キャラクター〈スカンク草井〉のモデルでもある。

ギャング映画の非情な殺し屋、戦争映画の冷徹で人望のない指揮官役などで持ち味を発揮していた人だ。「オリエント急行殺人事件」('74年)で殺人事件の被害者役をやっていた(殺害されても致し方のない男の役なのだが)。手塚治虫の作品にしばしば登場する冷酷な悪役キャラクター〈スカンク草井〉のモデルでもある。

第3話「最後の一葉」

恋人に捨てられた若い女画学生ジョアンナ(アン・バクスター)は、失望し、寒いニューヨークの街を彷徨った末、姉スーザン(ジーンン・ピータース)と一緒に住むアパートに辿り着くと、そのまま病の床に伏す。医師は肺炎と診断し、ジョアンナが生きる希望を取り戻さなければ助からないと言った。彼女は自分の部屋の窓ぎわに生えている蔦にある21枚の葉が、その1枚ごとに彼女の1年間の生命を意味し、最後に残った葉が風に吹き落とされたら、自分は死ぬと思い込んでいる。容態は悪化し、ある朝、蔦も葉も最後の1枚になっ

恋人に捨てられた若い女画学生ジョアンナ(アン・バクスター)は、失望し、寒いニューヨークの街を彷徨った末、姉スーザン(ジーンン・ピータース)と一緒に住むアパートに辿り着くと、そのまま病の床に伏す。医師は肺炎と診断し、ジョアンナが生きる希望を取り戻さなければ助からないと言った。彼女は自分の部屋の窓ぎわに生えている蔦にある21枚の葉が、その1枚ごとに彼女の1年間の生命を意味し、最後に残った葉が風に吹き落とされたら、自分は死ぬと思い込んでいる。容態は悪化し、ある朝、蔦も葉も最後の1枚になっ た。途方にくれたスーザンは、バーマン(グレゴリー・ラトフ)という自分の才能に自信を失った画家に悩みを訴える―。

た。途方にくれたスーザンは、バーマン(グレゴリー・ラトフ)という自分の才能に自信を失った画家に悩みを訴える―。

何度も映像化されている話だが、このジーン・ネグレスコ監督作は美術が

評価されているようだ。他のカラー作品も観たが、「葉っぱ」がダメなものが多い。白黒が幸いしたかも。アン・バクスターと言えば「イブの総て」('50年)だが、「十戒」('56年)の王女ネフレテリ役や「刑事コロンボ/偶像のレクイエム」('73年)の犯人役も懐かしい。

評価されているようだ。他のカラー作品も観たが、「葉っぱ」がダメなものが多い。白黒が幸いしたかも。アン・バクスターと言えば「イブの総て」('50年)だが、「十戒」('56年)の王女ネフレテリ役や「刑事コロンボ/偶像のレクイエム」('73年)の犯人役も懐かしい。

第4話「酋長の身代金」

サム(フレッド・アレン)と相棒のビル(オスカー・レヴァント)は、金持ちの子を誘拐して身代金を稼ごうとアラバマの村へやって来た。2人はうまく少年を誘拐する

サム(フレッド・アレン)と相棒のビル(オスカー・レヴァント)は、金持ちの子を誘拐して身代金を稼ごうとアラバマの村へやって来た。2人はうまく少年を誘拐する ことに成功、身代金請求の手紙を少年の両親宛てに出した。ところが、この少年、インディアンの酋長気どりの腕白小僧で2人はほとほと手を焼く。そのうち、両親から手紙が来たが、それには身代金を払わないと言うばかりか、どうしても少年を返したいなら250ドルよこせと書いてあった―。

ことに成功、身代金請求の手紙を少年の両親宛てに出した。ところが、この少年、インディアンの酋長気どりの腕白小僧で2人はほとほと手を焼く。そのうち、両親から手紙が来たが、それには身代金を払わないと言うばかりか、どうしても少年を返したいなら250ドルよこせと書いてあった―。

元祖「ホーム・アローン」('90年/米)みたいなテイスト。監督はハンフリー・ボガート主演の「脱出」('44年)、「三つ数えろ」('46年)のハワード・ホークスなのだが、あんなハードボイルドを撮っている監督が、こんな喜劇も撮っているのかといういう感じ(でも、この作品の翌年にマリリン・モンローが主演してブレイクした「紳士は金髪がお好き」('53年)やロック・ハドソン主演「男性の好きなスポーツ」('64年)のようなコメディもあったか)。二人組が「ホーム・アローン」調のどたばた喜劇で(「ホーム・アローン」の方がこの作品からヒントを得た?)、これって、このオムニバス映画全体の流れの中でどうなのか(ただし、チャールズ・ロートン主演の第1話も喜劇調ではあった)。

第5話「賢者の贈物」

愛し合う若夫婦デラ(ジーン・クレイン)とジム(ファーリー・グレンジャー)は、貧乏なのでクリマス・イヴが来るのにお互いの贈物を買うことができなかった。デラは出勤するジムを送りながら一緒に街に出、途中で2人はある宝

愛し合う若夫婦デラ(ジーン・クレイン)とジム(ファーリー・グレンジャー)は、貧乏なのでクリマス・イヴが来るのにお互いの贈物を買うことができなかった。デラは出勤するジムを送りながら一緒に街に出、途中で2人はある宝 石商のウィンドウの前に立ち止まる。ジムは素敵な櫛に目をつけ、これがデラのふさふさした金髪を飾ったらさぞ美くしかろうと考えた。一方デラはプラチナの時計入れを見て、これはジムの骨董的な金の懐中時計を入れるのにふさわしいと思った―。

石商のウィンドウの前に立ち止まる。ジムは素敵な櫛に目をつけ、これがデラのふさふさした金髪を飾ったらさぞ美くしかろうと考えた。一方デラはプラチナの時計入れを見て、これはジムの骨董的な金の懐中時計を入れるのにふさわしいと思った―。

役者はそう有名ではないが、ヘンリー・キング監督の演出が旨くいっているのではないか。結末は分かっていても、ラストは泣かせる(ヘンリー・キングは「慕情」('55年/米)など情話ものを得意とする監督だった)。

演出は多少ムラがあるものの、全体としてはまずますで、これは原作の良さに助けられている部分もあると思います。ただ、原作のテイストをよく伝えているのは役者のお陰かもしれず、昔の俳優は演技が旨かったなあとも思います。「最後の一葉」にしても「賢者の贈物」にしても、ちょっとでも下手な俳優が演じると逆に白けてしまうところ、個々の演技ではしっかり見せて(魅せて)いたように思います。5編とも楽しく、と言うか、原作を読んだ者としては安心して観られました。

「人生模様」●原題:O. HENRY'S FULL HOUSE●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:(第1話)ヘンリー・コスター/(第2話)ヘンリー・ハサウェイ/(第3話)ジーン・ネグレスコ/(第4話)/ハワード・ホークス/(第5話)ヘンリー・キング●脚本:(第1話)ラマー・トロッティ/(第2話)リチャード・L・ブリーン/(第3話)アイヴァン・ゴッフ/ベン・ロバーツ/(第4話)チャールズ・レデラー/ベン・ヘクト/ナナリー・ジョンソン/(第5話)ヘンリー・キング/ウォルター・バロック/フィリップ・ダン●撮影:(第1話)ロイド・エイハーン/(第2話)ルシアン・バラード/(第3話)ジョセフ・マクドナルド/(第4話)ミルトン・R・クラスナー/(第5話)ジョセフ・マクドナルド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:原作:О・ヘンリー●時間:117分●出演:(第1話)チャールズ・ロートン/マリリン・モンロー/デヴィッド・ウェイン/(第2話)デイル・ロバートソン/リチャード・ウィドマーク/(第3話)アン・バクスター/ジーン・ピーターズ/グレゴリー・ラトフ/(第4話)フレッド・アレン/オスカー・レヴァント/リー・アーカー/(第5話)ジーン・クレイン/ファーリー・グレンジャー/(進行役)ジョン・スタインベック●日本公開:1953/06●配給:20世紀フォックス(評価:★★★★)

「人生模様」●原題:O. HENRY'S FULL HOUSE●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:(第1話)ヘンリー・コスター/(第2話)ヘンリー・ハサウェイ/(第3話)ジーン・ネグレスコ/(第4話)/ハワード・ホークス/(第5話)ヘンリー・キング●脚本:(第1話)ラマー・トロッティ/(第2話)リチャード・L・ブリーン/(第3話)アイヴァン・ゴッフ/ベン・ロバーツ/(第4話)チャールズ・レデラー/ベン・ヘクト/ナナリー・ジョンソン/(第5話)ヘンリー・キング/ウォルター・バロック/フィリップ・ダン●撮影:(第1話)ロイド・エイハーン/(第2話)ルシアン・バラード/(第3話)ジョセフ・マクドナルド/(第4話)ミルトン・R・クラスナー/(第5話)ジョセフ・マクドナルド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:原作:О・ヘンリー●時間:117分●出演:(第1話)チャールズ・ロートン/マリリン・モンロー/デヴィッド・ウェイン/(第2話)デイル・ロバートソン/リチャード・ウィドマーク/(第3話)アン・バクスター/ジーン・ピーターズ/グレゴリー・ラトフ/(第4話)フレッド・アレン/オスカー・レヴァント/リー・アーカー/(第5話)ジーン・クレイン/ファーリー・グレンジャー/(進行役)ジョン・スタインベック●日本公開:1953/06●配給:20世紀フォックス(評価:★★★★)

妻子を避暑に送り出した出版社に勤める中年サラリーマンのリチャード(トム・イーウェル)が、

妻子を避暑に送り出した出版社に勤める中年サラリーマンのリチャード(トム・イーウェル)が、 自分のアパートの階上にマリリン・モンローそっくりの美女(モンロー)が引っ越してきたことを知って浮気の虫が疼き、彼女を映画に誘ったり、冷房のきいた涼しい部屋を提供して浮気を試みる―。

自分のアパートの階上にマリリン・モンローそっくりの美女(モンロー)が引っ越してきたことを知って浮気の虫が疼き、彼女を映画に誘ったり、冷房のきいた涼しい部屋を提供して浮気を試みる―。

因みに、例の地下鉄の風でスカートがまくれ上がるシーンは、深夜1時からの屋外ロケ撮影にもかかわらず数百人ものカメラマンや数千人とも言われる野次馬が集まったため、歓声や野次などの雑音がマイクに入り過ぎて本編では使われず、結局スタジオでセットで撮影し直したとのことです。但し、屋外ロケは、最初から映画の宣伝だけのためだったとの内輪話もあります。夫のディマジオは屋外ロケ撮影に立ち会って不快感を露わにしており、二人の離婚はその2週間後でした。この撮影が離婚の契機となったとすれば、罪作りな話かも。

因みに、例の地下鉄の風でスカートがまくれ上がるシーンは、深夜1時からの屋外ロケ撮影にもかかわらず数百人ものカメラマンや数千人とも言われる野次馬が集まったため、歓声や野次などの雑音がマイクに入り過ぎて本編では使われず、結局スタジオでセットで撮影し直したとのことです。但し、屋外ロケは、最初から映画の宣伝だけのためだったとの内輪話もあります。夫のディマジオは屋外ロケ撮影に立ち会って不快感を露わにしており、二人の離婚はその2週間後でした。この撮影が離婚の契機となったとすれば、罪作りな話かも。 スタジオ撮影でもモンローのセクシーさはとどまるところを知らなかったせいなのか(笑)、実際の作品の中では顔だ

スタジオ撮影でもモンローのセクシーさはとどまるところを知らなかったせいなのか(笑)、実際の作品の中では顔だ けのショットと足だけのショットに分かれてしまっています(映画スチール写真とも異なる映像になっている)。

けのショットと足だけのショットに分かれてしまっています(映画スチール写真とも異なる映像になっている)。

、地下鉄シーンでのスカート内の露出も最低限に抑えたということのようです(脚本には不貞行為の場面はなかったが、サラリーマン氏が自分のベッドでモンローのヘアピンを見つける描写など不貞を連想させるシーンは、映倫からの検閲を受けると考えた会社側がワイルダーに削除を命じたりした)。

、地下鉄シーンでのスカート内の露出も最低限に抑えたということのようです(脚本には不貞行為の場面はなかったが、サラリーマン氏が自分のベッドでモンローのヘアピンを見つける描写など不貞を連想させるシーンは、映倫からの検閲を受けると考えた会社側がワイルダーに削除を命じたりした)。 モンローは同監督の「お熱いのがお好き」(原題:Some Like It Hot、1959年)の撮影の際にも精神不安定のために遅刻を繰り返しますが、トミー・カーティスとジャック・レモンがほぼ全編を通じて女装で登場する話であったため、ワイルダー監督がどぎつさを緩和するためにモノクロにしたのが、当然カラー作品だと思っていたモンローには気に入らなかったというのが元々あったようです。撮影中にちょっとでも気に障ることがあると助監督に当たり散らしたりなどして、「撮影現場でのトラブルの原因は99%はモンローにあった」と現場関係者に言わしめたほどでした。

モンローは同監督の「お熱いのがお好き」(原題:Some Like It Hot、1959年)の撮影の際にも精神不安定のために遅刻を繰り返しますが、トミー・カーティスとジャック・レモンがほぼ全編を通じて女装で登場する話であったため、ワイルダー監督がどぎつさを緩和するためにモノクロにしたのが、当然カラー作品だと思っていたモンローには気に入らなかったというのが元々あったようです。撮影中にちょっとでも気に障ることがあると助監督に当たり散らしたりなどして、「撮影現場でのトラブルの原因は99%はモンローにあった」と現場関係者に言わしめたほどでした。

」とコメントしています(トミー・カーティス本人は後にこの発言を否定している)。一方、もう一人の共演者ジャック・レモンは催眠術の名手であり、ロケ宿泊地のホテルでその技法により彼女を催眠誘導してリラクゼーションに導き、何とかクランクアップに漕ぎ着けたという話もあります(

」とコメントしています(トミー・カーティス本人は後にこの発言を否定している)。一方、もう一人の共演者ジャック・レモンは催眠術の名手であり、ロケ宿泊地のホテルでその技法により彼女を催眠誘導してリラクゼーションに導き、何とかクランクアップに漕ぎ着けたという話もあります(

「七年目の浮気」でもそんな感じだったのではなかったのでしょうか。元が舞台劇であるにも関わらず、先に述べたように検閲予防のため脚本がズタズタにされた作品で、初めて観た時の個人的評価はそう高くはなかったのですが(脚本も演出も「お熱いのがお好き」の方が上か)、今観ると、この作品は、ワイルダーの洒落たセリフと「モンローの演技力」でもってるような気がして、当初の評価に星1個分プラスしました。

「七年目の浮気」でもそんな感じだったのではなかったのでしょうか。元が舞台劇であるにも関わらず、先に述べたように検閲予防のため脚本がズタズタにされた作品で、初めて観た時の個人的評価はそう高くはなかったのですが(脚本も演出も「お熱いのがお好き」の方が上か)、今観ると、この作品は、ワイルダーの洒落たセリフと「モンローの演技力」でもってるような気がして、当初の評価に星1個分プラスしました。

「七年目の浮気」の最後は、件(くだん)のサラリーマン氏は自らが妻を愛していたことを再認識するというコメディ映画らしい無難なオチですが、セックスシンボルとして多くの男性を魅了する一方で、"正妻"となるには落ち着きが悪く、彼女自身はいつまでたっても安定した境遇を得られないという、公私の両面に渡ってモンローに合致したヒロイン像だったように思います(ラストのモンローはやや寂しげか)。また、クレジットでモンローの役に名前が無く、単に「ザ・ガール」となっていることから、この女性自体が主人公のサラリーマン氏の妄想ではないかという見方もあるようです(川本三郎氏など)。

「七年目の浮気」の最後は、件(くだん)のサラリーマン氏は自らが妻を愛していたことを再認識するというコメディ映画らしい無難なオチですが、セックスシンボルとして多くの男性を魅了する一方で、"正妻"となるには落ち着きが悪く、彼女自身はいつまでたっても安定した境遇を得られないという、公私の両面に渡ってモンローに合致したヒロイン像だったように思います(ラストのモンローはやや寂しげか)。また、クレジットでモンローの役に名前が無く、単に「ザ・ガール」となっていることから、この女性自体が主人公のサラリーマン氏の妄想ではないかという見方もあるようです(川本三郎氏など)。  「七年目の浮気」●原題:THE SEVEN YEAR ITCH●制作年:1955年●制

「七年目の浮気」●原題:THE SEVEN YEAR ITCH●制作年:1955年●制 作国:アメリカ●監督:ビリー・ワイルダー●製作:ビリー・ワイルダー/チャールズ・K・フェルドマン●脚本:ビリー・ワイルダー/ジョージ・アクセルロッド●撮影:ミルトン・クラスナー●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:ジョージ・アクセルロッド●時間:

作国:アメリカ●監督:ビリー・ワイルダー●製作:ビリー・ワイルダー/チャールズ・K・フェルドマン●脚本:ビリー・ワイルダー/ジョージ・アクセルロッド●撮影:ミルトン・クラスナー●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:ジョージ・アクセルロッド●時間:

「お熱いのがお好き」●原題:SOME LIKE IT H

「お熱いのがお好き」●原題:SOME LIKE IT H

・E・ストーン/ジョアン・ショーリー/ビリー・グレイ●日本公開:1959/04●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-02-25)(評価:★★★☆)●併映:「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)/「カビリアの夜」(フェデリコ・フェリーニ)/「フェリーニの監督ノート」(フェデリコ・フェリーニ)/「聖メリーの鐘」(レオ・マッケリー)/「ふくろうの河」(ロベール・アンリコ)/「(チャップリンの)ノックアウト」(チャールズ・アヴェリー)

・E・ストーン/ジョアン・ショーリー/ビリー・グレイ●日本公開:1959/04●配給:ユナイテッド・アーティスツ●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-02-25)(評価:★★★☆)●併映:「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)/「カビリアの夜」(フェデリコ・フェリーニ)/「フェリーニの監督ノート」(フェデリコ・フェリーニ)/「聖メリーの鐘」(レオ・マッケリー)/「ふくろうの河」(ロベール・アンリコ)/「(チャップリンの)ノックアウト」(チャールズ・アヴェリー)

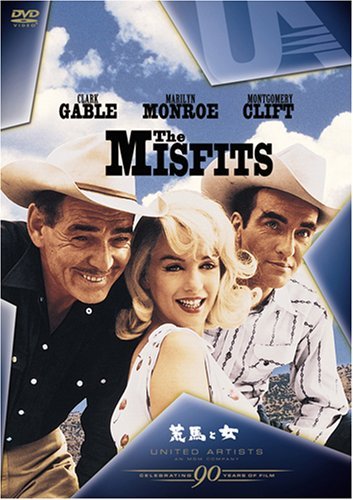

「荒馬と女」(1961)

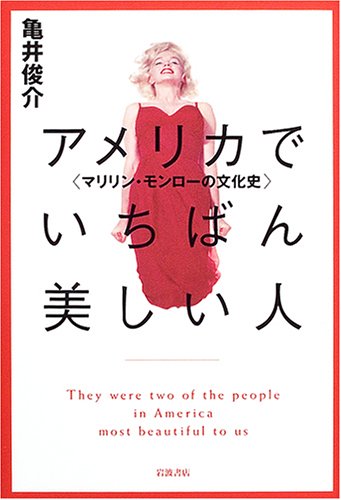

「荒馬と女」(1961) 亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学))

亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学)) 著者の新書版『マリリン・モンロー』('87年/岩波新書)は、著者自身によれば、モンローをめぐる「文化」についての本であって「伝記」を目指したものではなかったとしていますが、本書では、Ⅰ・Ⅱ章でモンローの生涯を前著より掘り下げ、多くの伝記や評論を参照しつつ、写真も豊富に交えて(表紙の"ジャンプするマリリン"もいい)より評伝風に記す一方、Ⅲ・Ⅳ章で、モンローの人間性と女優としての系譜を探るとともに、死後、彼女が「愛の女神」としてイコン(偶像)化される過程を、アンディ・ウォーホルの作品に代表されるようなアメリカ文化の展開と合わせて論じています。

著者の新書版『マリリン・モンロー』('87年/岩波新書)は、著者自身によれば、モンローをめぐる「文化」についての本であって「伝記」を目指したものではなかったとしていますが、本書では、Ⅰ・Ⅱ章でモンローの生涯を前著より掘り下げ、多くの伝記や評論を参照しつつ、写真も豊富に交えて(表紙の"ジャンプするマリリン"もいい)より評伝風に記す一方、Ⅲ・Ⅳ章で、モンローの人間性と女優としての系譜を探るとともに、死後、彼女が「愛の女神」としてイコン(偶像)化される過程を、アンディ・ウォーホルの作品に代表されるようなアメリカ文化の展開と合わせて論じています。

文学者との関係において、前著ではノーマン・メイラーが重点的にとりあげられていましたが、本書ではその他に、アーサー・ミラー(モンローの最後の夫でモンロー主演の遺作「荒馬と女」のシナリオを書いている)、トルーマン・カポーティ(自作「ティファニーで朝食を」の主演にモンローを推したがハリウッドはオードリー・ヘップバーンを選んだ)なども取り上げています。

文学者との関係において、前著ではノーマン・メイラーが重点的にとりあげられていましたが、本書ではその他に、アーサー・ミラー(モンローの最後の夫でモンロー主演の遺作「荒馬と女」のシナリオを書いている)、トルーマン・カポーティ(自作「ティファニーで朝食を」の主演にモンローを推したがハリウッドはオードリー・ヘップバーンを選んだ)なども取り上げています。 上のモンローとアーサー・ミラーの写真は、アーサー・ミラーが「荒馬の女」(1961年)の撮影現場を訪れた時のものですが、この時はもう既に夫婦仲は冷え切っていたものになっていたようです。

上のモンローとアーサー・ミラーの写真は、アーサー・ミラーが「荒馬の女」(1961年)の撮影現場を訪れた時のものですが、この時はもう既に夫婦仲は冷え切っていたものになっていたようです。 映画自体はいかにも劇作家らしい脚本、砂漠で繰り広げられる心理劇という感じで、個人的にはイマイチでしたが、モンローの遺作となっただけでなく(1962年没(享年36))、クラーク・ゲーブル(1960年没(享年59))にとっても遺作となった作品で(ゲーブルはこの作品の公開前に亡くなっている)、モンゴメリー・クリフト(1966年没(享年45))もこの作品の公開後5年ほどで亡くなっていることに因縁めいたものを感じます(因みに、モンローは生前、モンゴメリー・クリフトについて、「私よりネがクライ人なんてモンティーしかいないわ」と言っていたという)。

映画自体はいかにも劇作家らしい脚本、砂漠で繰り広げられる心理劇という感じで、個人的にはイマイチでしたが、モンローの遺作となっただけでなく(1962年没(享年36))、クラーク・ゲーブル(1960年没(享年59))にとっても遺作となった作品で(ゲーブルはこの作品の公開前に亡くなっている)、モンゴメリー・クリフト(1966年没(享年45))もこの作品の公開後5年ほどで亡くなっていることに因縁めいたものを感じます(因みに、モンローは生前、モンゴメリー・クリフトについて、「私よりネがクライ人なんてモンティーしかいないわ」と言っていたという)。 のは

のは モンローの後継者とされたジェーン・マンスフィールドが、モンロー以上の巨乳である上に「知能指数158」という宣伝文句だったというのは、モンローの死後、「白痴美」と思われた彼女の言動を後で振り返ってみると、実はモンローかなり頭のいい女性だったと思われたということと関係しているのではないだろうかと、個人的には思いました。よくモンローに比されるマドンナも、知能指数は140以上あると聞きますが、ただし著者は、両者を異質のものとして捉えているようです。両者の時代の間にフェニミズム運動があって女性からの受容のされ方が異なり、またイメージ的にも、マドンナの基調は"黒"であるのに対し、モンローは"白"であるとのことです。

モンローの後継者とされたジェーン・マンスフィールドが、モンロー以上の巨乳である上に「知能指数158」という宣伝文句だったというのは、モンローの死後、「白痴美」と思われた彼女の言動を後で振り返ってみると、実はモンローかなり頭のいい女性だったと思われたということと関係しているのではないだろうかと、個人的には思いました。よくモンローに比されるマドンナも、知能指数は140以上あると聞きますが、ただし著者は、両者を異質のものとして捉えているようです。両者の時代の間にフェニミズム運動があって女性からの受容のされ方が異なり、またイメージ的にも、マドンナの基調は"黒"であるのに対し、モンローは"白"であるとのことです。