「●まんが・アニメ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3581】 小泉 悠/高橋 杉雄/太田 啓之/マライ・メントライン 『ゴジラvs.自衛隊 アニメの「戦争論」』

「●つ つげ 義春」の インデックッスへ

フランス行き同行記&インタビュー。原画掲載7作はほぼ最強のラインアップ。

『つげ義春 名作原画とフランス紀行 (とんぼの本)』['22年]

つげ義春は、2017年に本書の第1弾に当たる『つげ義春―夢と旅の世界(とんぼの本)』('14年/新潮社)と一連の作品で第46回「日本漫画家協会賞」の「大賞」を受賞し、2020年には第47回「アン グレーム国際漫画祭」で「特別栄誉賞」を受賞しています。いま、世界がようやく「つげ義春」を発見しつつあるといったところでしょうか(本人はとっくに描くのをやめているのだが)。

グレーム国際漫画祭」で「特別栄誉賞」を受賞しています。いま、世界がようやく「つげ義春」を発見しつつあるといったところでしょうか(本人はとっくに描くのをやめているのだが)。

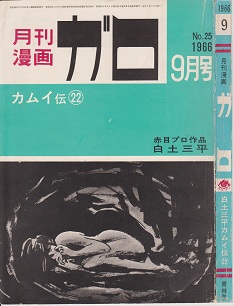

本書は、82歳になるこれまで海外に旅行したことがない作家本人が、直前までアングレーム国際漫画祭での授賞式に参加するかどうかわからなかったものの、アングレーム側から航空チケットの予約済み連絡があり、関係者さえ直前に蒸発するのではと半信半疑ながらも(日本漫画家協会賞の授賞式の時に蒸発した"実績"がある)何とか現地入りした、その全旅程に密着取材した同行記を主とする「つげ義春、フランスを行く」(「芸術新潮」2020年4月号の同題特集を増補・再編集し、仏誌「ZOOM JAPAN」のインタビューを加えたもの)が前30ぺージで、残り160ページが、1965年から70年にかけて「月刊漫画ガロ」に掲載された作品より7作を選び、原画をフルカラースキャンした「原画で読む七つの名作」になります。

「つげ義春、フランスを行く」の部分は、渡仏の前年に「ZOOM JAPAN」に掲載されたインタビューが興味深く、今まで作家が語ってこなかったようなことがここでは随分と語られているように思いました。水木しげるの助手をしていたことは知られていますが、「ゲゲゲの鬼太郎」において「鬼太郎以外、キャラクターをほとんど描いていました」との発言にはびっくり(背景専門ではなかったのか)。自身の作品のほとんどは想像であるのに、実際の経験を描いていると勘違いする読者もいて、「無能の人」を描いた時に、水木しげるからも「多摩川の石を売っているんだって?」と言われたとか。

「つげ義春、フランスを行く」の部分は、渡仏の前年に「ZOOM JAPAN」に掲載されたインタビューが興味深く、今まで作家が語ってこなかったようなことがここでは随分と語られているように思いました。水木しげるの助手をしていたことは知られていますが、「ゲゲゲの鬼太郎」において「鬼太郎以外、キャラクターをほとんど描いていました」との発言にはびっくり(背景専門ではなかったのか)。自身の作品のほとんどは想像であるのに、実際の経験を描いていると勘違いする読者もいて、「無能の人」を描いた時に、水木しげるからも「多摩川の石を売っているんだって?」と言われたとか。

フランス紀行の本体に部分は、そのインタビューでも同席・サポートした浅川満寛氏による同行記になっていますが(ほかに息子のつげ正助氏も同行)、精力的にいろいろいろな所を観て回るというほどでもなく、むしろ年齢的なものかやや疲れ気味な印象も。それでも授賞式では壇上で笑顔で手を振っています。帰国後の浅川氏によるインタビューで、授賞式に出て、壇上に上がって何百人もの観客に手を振るなんて、「自分で意外でした(笑)」「ずうずうしくなったのかな」と。座右の銘が「いて、いない」「目立ちたくない」ということで通ってきたからなあ、この人。

「原画で読む七つの名作」は、「ガロ」'66年2月号掲載の「沼」、'68年6月号掲載の「ほんやら洞のべんさん」、'68年1月号掲載の「長八の宿」、'68年8月号掲載の「もっきり屋の少女」、'67年6月号掲載の「李さん一家」、'70年2、3月号分載の「やなぎや主人」、'67年9月号掲載の「海辺の叙景」の代表作7作品を所収。同じく代表作である「赤い花」('67年10月号)、「ねじ式」('68年6月号)、「ゲンセンカン主人」('68年2月号)の原画は、『つげ義春 夢と旅の世界(とんぼの本)』('14年/新潮社)に掲載済みのため、本書にはありませんが、それでも第1弾同様、密度の濃い(ほぼ最強と言っていい)ラインアップだと思います。定期的にその作品を読み直したくなる稀有な作家ですが、それでも原画で読むとことでまた味わいが深まった気がします(この「原画で読む七つの名作」に関して言えば評価は◎)。

「原画で読む七つの名作」は、「ガロ」'66年2月号掲載の「沼」、'68年6月号掲載の「ほんやら洞のべんさん」、'68年1月号掲載の「長八の宿」、'68年8月号掲載の「もっきり屋の少女」、'67年6月号掲載の「李さん一家」、'70年2、3月号分載の「やなぎや主人」、'67年9月号掲載の「海辺の叙景」の代表作7作品を所収。同じく代表作である「赤い花」('67年10月号)、「ねじ式」('68年6月号)、「ゲンセンカン主人」('68年2月号)の原画は、『つげ義春 夢と旅の世界(とんぼの本)』('14年/新潮社)に掲載済みのため、本書にはありませんが、それでも第1弾同様、密度の濃い(ほぼ最強と言っていい)ラインアップだと思います。定期的にその作品を読み直したくなる稀有な作家ですが、それでも原画で読むとことでまた味わいが深まった気がします(この「原画で読む七つの名作」に関して言えば評価は◎)。

本書はサブタイトルに「名作原画」とあるため、原画が掲載されていると知れますが、第1弾の『つげ義春 夢と旅の世界 (とんぼの本)』は、なぜ表紙の「ねじ式」の絵が薄茶けているのか分からないのではないでしょうか。第2弾が刊行されたというのは、「芸術新潮」の特集の使い回し感があるものの、たまたまそうしたフランス行きという契機があったということで、それはそれで良かったと思います。

本書はサブタイトルに「名作原画」とあるため、原画が掲載されていると知れますが、第1弾の『つげ義春 夢と旅の世界 (とんぼの本)』は、なぜ表紙の「ねじ式」の絵が薄茶けているのか分からないのではないでしょうか。第2弾が刊行されたというのは、「芸術新潮」の特集の使い回し感があるものの、たまたまそうしたフランス行きという契機があったということで、それはそれで良かったと思います。

つげ義春の作品で「月刊刊漫画ガロ」の1968年臨時増刊号に掲載され、従来のマンガの常識を打ち破ったとセンセーションを引き起こした「ねじ式」を始め、1968年12月の「夢日記」をベースとした「外のふくらみ」、「ガロ」の1967年10月号に掲載された名作「赤い花」、同じく1967年7月号に掲載された「ゲンセンカン主人」の4作を原画で掲載。さらに山下裕二氏による作者へのインタビューや山下裕二氏自身へのインタビュー、作者自身による作品解説の付いた略年譜や、作者自身が全国各地の鄙びた温泉地で撮った、失われた侘しい日本が滲み出る写真など、密度濃く盛りだくさんです。

つげ義春の作品で「月刊刊漫画ガロ」の1968年臨時増刊号に掲載され、従来のマンガの常識を打ち破ったとセンセーションを引き起こした「ねじ式」を始め、1968年12月の「夢日記」をベースとした「外のふくらみ」、「ガロ」の1967年10月号に掲載された名作「赤い花」、同じく1967年7月号に掲載された「ゲンセンカン主人」の4作を原画で掲載。さらに山下裕二氏による作者へのインタビューや山下裕二氏自身へのインタビュー、作者自身による作品解説の付いた略年譜や、作者自身が全国各地の鄙びた温泉地で撮った、失われた侘しい日本が滲み出る写真など、密度濃く盛りだくさんです。 原画で掲載されているというだけで◎評価になってしまうなあ(笑)。表紙とタイトルだけ見ると、名作が原画で掲載されているということが分からないのがやや惜しいです(本が汚れていると思った図書館員がいる)。作者のアングレーム国際漫画祭での授賞式参加のための初の海外旅行を機に、2022年に刊行された第2弾は、『つげ義春 名作原画とフランス紀行(とんぼの本)』というタイトルになっています(編者も同じことを思ったか)。

原画で掲載されているというだけで◎評価になってしまうなあ(笑)。表紙とタイトルだけ見ると、名作が原画で掲載されているということが分からないのがやや惜しいです(本が汚れていると思った図書館員がいる)。作者のアングレーム国際漫画祭での授賞式参加のための初の海外旅行を機に、2022年に刊行された第2弾は、『つげ義春 名作原画とフランス紀行(とんぼの本)』というタイトルになっています(編者も同じことを思ったか)。 その中で、リアリズムとシュルレアリスムの一致点についてかなり形而上学的な議論を展開しているのが興味を引きます(個人手にはヘンリー・ミラーのシュ

その中で、リアリズムとシュルレアリスムの一致点についてかなり形而上学的な議論を展開しているのが興味を引きます(個人手にはヘンリー・ミラーのシュ ルㇾアリスム論を想起させられた。ミラーはリアリズムもシュルレアリスムも着地点は同じだとしている)。一方で、好きな映画・音楽談義や身近な生活上の話もあり、いちばん好きな映画を聞

ルㇾアリスム論を想起させられた。ミラーはリアリズムもシュルレアリスムも着地点は同じだとしている)。一方で、好きな映画・音楽談義や身近な生活上の話もあり、いちばん好きな映画を聞 かれてルネ・クレマンの「

かれてルネ・クレマンの「

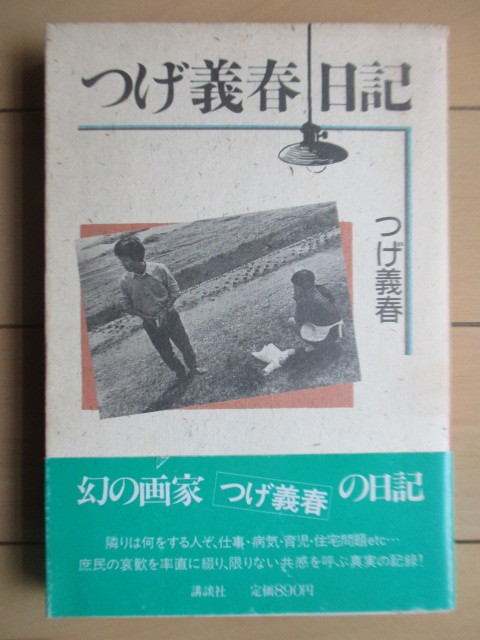

漫画家・つげ義春が、昭和50年代、結婚して長男も生まれ一家を構えた頃の日記で、正確には1975(昭和50)年11月1日から1980(昭和55)年9月28日までのものとなっています。1983(昭和58)年に「小説現代」に8回に分けて連載されたものに未発表だった1980(昭和55)年分を

漫画家・つげ義春が、昭和50年代、結婚して長男も生まれ一家を構えた頃の日記で、正確には1975(昭和50)年11月1日から1980(昭和55)年9月28日までのものとなっています。1983(昭和58)年に「小説現代」に8回に分けて連載されたものに未発表だった1980(昭和55)年分を 加え、同年12月に講談社より単行本刊行、その後、2020(令和2)年、37年ぶりに講談社文芸文庫に収められました(2020年4月から同社より『つげ義春大全』(全22巻)の刊行が始まったのに合わせてか)。「小説現代」連載時は本人による装画があったようですが、単行本化に際しては家族との写真などに置き換えられ、今回の文庫化ではそのうちの1葉のみが掲載されています。

加え、同年12月に講談社より単行本刊行、その後、2020(令和2)年、37年ぶりに講談社文芸文庫に収められました(2020年4月から同社より『つげ義春大全』(全22巻)の刊行が始まったのに合わせてか)。「小説現代」連載時は本人による装画があったようですが、単行本化に際しては家族との写真などに置き換えられ、今回の文庫化ではそのうちの1葉のみが掲載されています。 読んでいて、自分の作品を映像化したものへの評価が厳しいのが印象に残りました。「紅い花」のドラマ版はあまり気に入ってなかったらしく、芸術祭参加でグランプリを獲ったことに対して「あの程度でグランプリとは意外なり。テレビ界の程度の低さを物語る」(昭和51年11月25日)と書いています。これは'76年4月3日にNHK「土曜ドラマ」の"劇画シリーズ"で放送された中の1作(70分)で、短編「紅い花」に加え、他のつげ義春の作品「ねじ式」「沼」「古本と少女」などのエッセンスをひとつのストーリーにまとめ上げたものでした(演出:佐々木昭一郎、脚本:大野靖子、音楽:池辺晋一郎、出演:草野大悟、沢井桃子、渡部克浩、宝生あやこ、嵐寛寿郎、藤原釜足ほか)。これが第31回芸術祭大賞を受賞したわけです。NHKのアーカイブで観る前から予想されたことですが、つげ作品を映像化することの難しさ示したような作品でもあったような気がします。

読んでいて、自分の作品を映像化したものへの評価が厳しいのが印象に残りました。「紅い花」のドラマ版はあまり気に入ってなかったらしく、芸術祭参加でグランプリを獲ったことに対して「あの程度でグランプリとは意外なり。テレビ界の程度の低さを物語る」(昭和51年11月25日)と書いています。これは'76年4月3日にNHK「土曜ドラマ」の"劇画シリーズ"で放送された中の1作(70分)で、短編「紅い花」に加え、他のつげ義春の作品「ねじ式」「沼」「古本と少女」などのエッセンスをひとつのストーリーにまとめ上げたものでした(演出:佐々木昭一郎、脚本:大野靖子、音楽:池辺晋一郎、出演:草野大悟、沢井桃子、渡部克浩、宝生あやこ、嵐寛寿郎、藤原釜足ほか)。これが第31回芸術祭大賞を受賞したわけです。NHKのアーカイブで観る前から予想されたことですが、つげ作品を映像化することの難しさ示したような作品でもあったような気がします。

筑摩書房版の全集の第4巻であり、「月刊漫画ガロ」1967(昭和52)年6月号発表の「李さん一家」、同年9月号発表の「海辺の叙景」など、1965(昭和40)年からから1970(昭和45)年発表の18作品を収め、この内14作品が「月刊漫画ガロ」に発表されたものです。

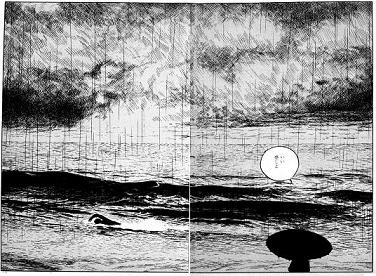

筑摩書房版の全集の第4巻であり、「月刊漫画ガロ」1967(昭和52)年6月号発表の「李さん一家」、同年9月号発表の「海辺の叙景」など、1965(昭和40)年からから1970(昭和45)年発表の18作品を収め、この内14作品が「月刊漫画ガロ」に発表されたものです。 表題作「李さん一家」は後の「無能の人」('67年)にも連なる作風で味わいがありますが(「蟹」は「李さん一家」の続編)、さらなる傑作はもう一つの表題作「海辺の叙景」でしょうか。ラストの見開きが印象に残ります。

表題作「李さん一家」は後の「無能の人」('67年)にも連なる作風で味わいがありますが(「蟹」は「李さん一家」の続編)、さらなる傑作はもう一つの表題作「海辺の叙景」でしょうか。ラストの見開きが印象に残ります。

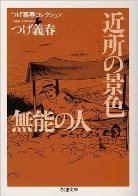

主人公がいきなり「石屋」を始めるとか、かなり浮世離れしている感じもしますが、「石を売る」('85年)、「無能の人」に描かれている"売石業"にしろ、「カメラを売る」('86年)に描かれている中古カメラ屋にしろ、実際に作者が漫画家からの転身を図って試みた"商売"であるとのこと、但し、だからと言って、《主人公=作者》ということになるはずはなく、そこに自分自身の虚構化という作為があることは、作者自身も認めていますが(カメラ屋をやっていた頃の作者の写真を見ると、やけに朗らかで、作中の人物とイメージは異なる)、この作者の場合、自分の生活が本当に作品の主人公みたいになってしまう傾向があるのではないかという気がしなくもないです。

主人公がいきなり「石屋」を始めるとか、かなり浮世離れしている感じもしますが、「石を売る」('85年)、「無能の人」に描かれている"売石業"にしろ、「カメラを売る」('86年)に描かれている中古カメラ屋にしろ、実際に作者が漫画家からの転身を図って試みた"商売"であるとのこと、但し、だからと言って、《主人公=作者》ということになるはずはなく、そこに自分自身の虚構化という作為があることは、作者自身も認めていますが(カメラ屋をやっていた頃の作者の写真を見ると、やけに朗らかで、作中の人物とイメージは異なる)、この作者の場合、自分の生活が本当に作品の主人公みたいになってしまう傾向があるのではないかという気がしなくもないです。 筑摩版の全集は'93年から'94年にかけて刊行されましたが、作者自身は、'87年の「別離」以降は作品を発表しておらず、今日まで長い沈黙を続けており、「無能の人」みたいな生活を送っているのかなあ(この全集も'08年から'09年にかけて全巻文庫化されているので、印税とかは入っているだろうけれど...)。

筑摩版の全集は'93年から'94年にかけて刊行されましたが、作者自身は、'87年の「別離」以降は作品を発表しておらず、今日まで長い沈黙を続けており、「無能の人」みたいな生活を送っているのかなあ(この全集も'08年から'09年にかけて全巻文庫化されているので、印税とかは入っているだろうけれど...)。

「ゲンセンカン主人」

「ゲンセンカン主人」

本書の最初に出てくる、かの有名な「ねじ式」ほか、「山椒魚」「通夜」「海辺の叙景」「沼」「峠の犬」は、いずれも'66-'68年の作品です(発表誌はいずれも「月刊漫画ガロ」)。

本書の最初に出てくる、かの有名な「ねじ式」ほか、「山椒魚」「通夜」「海辺の叙景」「沼」「峠の犬」は、いずれも'66-'68年の作品です(発表誌はいずれも「月刊漫画ガロ」)。 「沼」('66年)は、背景などはすでにつげ義春特有の幽玄さを帯びているコマがあるのが窺え、内容にも作者らしい叙情性はありますが、登場人物の絵は"永島慎二"風という感じで、「通夜」('67年)は、内容は軽妙ですが、背景絵のタッチがよりつげ作品らしい微細なものになっています。

「沼」('66年)は、背景などはすでにつげ義春特有の幽玄さを帯びているコマがあるのが窺え、内容にも作者らしい叙情性はありますが、登場人物の絵は"永島慎二"風という感じで、「通夜」('67年)は、内容は軽妙ですが、背景絵のタッチがよりつげ作品らしい微細なものになっています。

最後の本書表題としても選ばれている「ゲンセンカン主人」('68年)は、極端に暗い作風で、主人公の旅人の顔もリアルになっています。個人的には、この「ゲンセンカン主人」と、休筆後の「やなぎや主人」に最も"つげ作品"らしさを覚えましたが、短い期間に結構作風が微妙に変化してるなあと、改めて感じました(「ゲンセンカン主人」は石井輝男監督により、1993年に同タイトルで映画化されており、内容は「李さん一家」「紅い花」などを含んでいる)。

最後の本書表題としても選ばれている「ゲンセンカン主人」('68年)は、極端に暗い作風で、主人公の旅人の顔もリアルになっています。個人的には、この「ゲンセンカン主人」と、休筆後の「やなぎや主人」に最も"つげ作品"らしさを覚えましたが、短い期間に結構作風が微妙に変化してるなあと、改めて感じました(「ゲンセンカン主人」は石井輝男監督により、1993年に同タイトルで映画化されており、内容は「李さん一家」「紅い花」などを含んでいる)。

'67(昭和42)年から'75(昭和50)年に発表されたつげ作品を「旅」というキーワードで括っていますが、傑作揃いで、巻頭のイメージ画も「旅」というテーマに沿って"つげワールド"を展開していて、とてもいいです。表題作「リアリズムの宿」は、その雰囲気を活かした映画にもなりました。

'67(昭和42)年から'75(昭和50)年に発表されたつげ作品を「旅」というキーワードで括っていますが、傑作揃いで、巻頭のイメージ画も「旅」というテーマに沿って"つげワールド"を展開していて、とてもいいです。表題作「リアリズムの宿」は、その雰囲気を活かした映画にもなりました。 '93年から'94年にかけて筑摩書房から全集も出ていますが(全9巻)、全部揃えるまで出来なくとも、この1冊でかなり「つげワールド」が堪能できるような気がします(書版の大きさにこだわらなければ主要な作品は小学館文庫などでも読める(その後、筑摩版の全集はちくま文庫として文庫化された))。

'93年から'94年にかけて筑摩書房から全集も出ていますが(全9巻)、全部揃えるまで出来なくとも、この1冊でかなり「つげワールド」が堪能できるような気がします(書版の大きさにこだわらなければ主要な作品は小学館文庫などでも読める(その後、筑摩版の全集はちくま文庫として文庫化された))。

「リアリズムの宿」予告

「リアリズムの宿」予告