「●た 太宰 治」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●た 太宰 治」 【446】 太宰 治 『晩年』

「○近代日本文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

太宰治の随想集。発表順に纏められている角川文庫版の方が新潮文庫版よりいい。

『もの思う葦 (角川文庫クラシックス)

『もの思う葦 (角川文庫クラシックス)』['32年/'98年改版版]

『もの思う葦 (新潮文庫)

『もの思う葦 (新潮文庫)』['78年]

太宰治(1909‐1948)の随想集です。文芸評論家の奥野健男(1926-97)によれば、太宰は小説以外のだらだらした感想文を書くことを極度に嫌ったようで、そこには、「小説家」としての自負と責任感があったとのこと、但し、義理で、或は「小説にならない心の弱り」から書いた随想もあるとのことです。

太宰治(1909‐1948)の随想集です。文芸評論家の奥野健男(1926-97)によれば、太宰は小説以外のだらだらした感想文を書くことを極度に嫌ったようで、そこには、「小説家」としての自負と責任感があったとのこと、但し、義理で、或は「小説にならない心の弱り」から書いた随想もあるとのことです。

本書では、1935(昭和10)年から翌年にかけて「日本浪漫派」に連載した「もの思う葦」「碧眼托鉢」から、1948(昭和23)年に「新潮」に連載された「如是我聞」までを収めていますが、「もの思う葦」や「碧眼托鉢」が書かれたのは太宰26歳の頃で、志賀直哉に対する批判で知られる「如是我聞」が書かれたのは、38歳で亡くなる直前でした。

最初に角川文庫版(『もの思う葦・如是我聞』という表題だった)を読んだ時は、たいへんアイロニカルで機知に富んだ表現が多いように感じられ、一方で、極めて真摯な部分とどこか投げ遣りな部分が(これが「義理で」書いている部分か)混在しているような印象も受けました。

しかしながら、久しぶりに読み返してみると、ベースにあるのは、一貫した自己に対する「素直さ」のようなものであったように思え、発表当初は「当りまえのことを当りまえに語る」という副題があったようですが、そのことの難しさを、この作家は熟知していたのではないかと。

芥川龍之介ばりのアフォリズムが目立つのも特徴の1つで(太宰は芥川を敬愛していた)、でも、20代の太宰のアフォリズムには、芥川のアフォリズムには無いユーモアがあるように思え、佐藤春夫や志賀直哉に対する批判はこの頃からあったわけですが、どこかまだゆとりがあるような...。

それが、晩年の「如是我聞」になると、志賀直哉に対する批判は罵倒に近いものになっているように思えます(『暗夜行路』、クソミソに貶しているなあ)。

奥野健男編纂の新潮文庫版『もの思う葦』の方には、「川端康成へ」という、川端康成に対する批判文がありますが、これはもかなり攻撃的。

但し、これは晩年のものではなく、25歳の時に発表した「道化の華」が第1回の芥川賞の予選候補になりながらも落選し、その際の川端康成の「作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に發せざる憾みあった」という選評に対して反発したもので(予選候補は川端康成が単独選者)、この頃、太宰はパビナール中毒に苦しんでいた時期であり(その頃に書かれた「悶悶日記」にそのことがよく表れている)、この点を割り引いて考える必要があるようです(「もの思う葦」の連載が始まったのもこの年なのだが...)。

角川文庫版の方は、「川端康成へ」などは欠けていますが、発表順に所収されていて、発表誌とその発行年月が各末尾に記されているため、作家の心理的な起伏を時系列で探ることが出来るという点でいいです。

また、現在の「角川文庫クラシックス」の柳美里氏による解説は、テキスト的と言うか、意外とオーソドックスで分かり易いものでした(奥野健男の解説は、個人的な思い入れがやや色濃いか)。

【1932年文庫化・1998年改版[角川文庫(『の思う葦・如是我聞』)/角川クラシックス]/1972年再文庫化[新潮文庫]/1989年再文庫化[ちくま文庫(『太宰治全集〈10〉』)]】

熱海・起雲閣

熱海・起雲閣

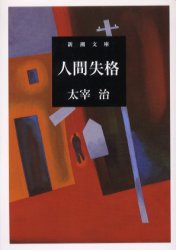

1948(昭和23)年の3月から5月にかけて書かれた太宰治(1909‐1948)39歳、最晩年の作品。20代後半の廃人同様の画家が、自分の子ども時代から20歳前後までを振り返る「手記」形式になっていますが、その生い立ちや自殺未遂、女性問題や心中事件、思想事件などに触れた内容は、太宰の体験に即したものであることが容易に推察され、かなり暗く屈折した作者自身の自画像ともとれます。但し、かなり強くデフォルメされている部分もあるようで、例えば、弟子として太宰の身近にいた小山清氏によると、太宰自身はこの作品の主人公の画家のように"男めかけ"のような生活を自分自身がすることは許せないという、そうした点では潔癖なタイプだったらしいです。

1948(昭和23)年の3月から5月にかけて書かれた太宰治(1909‐1948)39歳、最晩年の作品。20代後半の廃人同様の画家が、自分の子ども時代から20歳前後までを振り返る「手記」形式になっていますが、その生い立ちや自殺未遂、女性問題や心中事件、思想事件などに触れた内容は、太宰の体験に即したものであることが容易に推察され、かなり暗く屈折した作者自身の自画像ともとれます。但し、かなり強くデフォルメされている部分もあるようで、例えば、弟子として太宰の身近にいた小山清氏によると、太宰自身はこの作品の主人公の画家のように"男めかけ"のような生活を自分自身がすることは許せないという、そうした点では潔癖なタイプだったらしいです。  この作品の「第二の手記」までが書かれた熱海の「起雲閣」を訪れてみましたが、大正ロマンの香り高い洋風建築で、広大な庭が気持ちよく、こんな環境抜群の処で「自分は生まれた時からの日陰者」とか書いていたのだなあと。〈生きる気力を失った人間の苦悩と虚無―悲劇的人間像〉をしっかりと「造型」するための環境づくりをした上で、執筆にとりかかったような気がします(当時の彼の体調は最悪だったようで、まず体調と気力の立直しを図ったのかも)。

この作品の「第二の手記」までが書かれた熱海の「起雲閣」を訪れてみましたが、大正ロマンの香り高い洋風建築で、広大な庭が気持ちよく、こんな環境抜群の処で「自分は生まれた時からの日陰者」とか書いていたのだなあと。〈生きる気力を失った人間の苦悩と虚無―悲劇的人間像〉をしっかりと「造型」するための環境づくりをした上で、執筆にとりかかったような気がします(当時の彼の体調は最悪だったようで、まず体調と気力の立直しを図ったのかも)。

とは言え、穿った解釈を挟まずにごく普通に読めば、自身を戯画化した作品ばかり書くようになってしまった「上原」という作家が太宰を直接的に想起させる存在であり(「自身を戯画化した作品ばかり書く作家」を描きことで"自身を戯画化している"という意図的な二重構造ととれる)、かず子の手紙の中での呼ばれ方〈M・C〉が、「マイ・チェホフ」、「マイ・チャイルド」「マイ・コメディアン」と変遷していくところなどは、巧みさと屈折した自虐的ユーモアも感じます。

とは言え、穿った解釈を挟まずにごく普通に読めば、自身を戯画化した作品ばかり書くようになってしまった「上原」という作家が太宰を直接的に想起させる存在であり(「自身を戯画化した作品ばかり書く作家」を描きことで"自身を戯画化している"という意図的な二重構造ととれる)、かず子の手紙の中での呼ばれ方〈M・C〉が、「マイ・チェホフ」、「マイ・チャイルド」「マイ・コメディアン」と変遷していくところなどは、巧みさと屈折した自虐的ユーモアも感じます。 太宰作品は暗いというイメージがありますが、実際には(こうして屈折してはいるものの)ユーモアを滲ませたものが多くあり、また芥川のようなペダンティックな匂いが無く、同時代の作家と比べても読みやすい、その上に人間疎外という普遍的なテーマを扱っているため、かなりこの先も読まれ続けるような気がします。

太宰作品は暗いというイメージがありますが、実際には(こうして屈折してはいるものの)ユーモアを滲ませたものが多くあり、また芥川のようなペダンティックな匂いが無く、同時代の作家と比べても読みやすい、その上に人間疎外という普遍的なテーマを扱っているため、かなりこの先も読まれ続けるような気がします。

この小説の前半部分は、伊豆三津の「安田屋旅館」で書かれましたが、その旅館に泊まった際に、今も客室として使われている太宰が使った2階の部屋を、掃除の時間の後で見せてもらいました。

この小説の前半部分は、伊豆三津の「安田屋旅館」で書かれましたが、その旅館に泊まった際に、今も客室として使われている太宰が使った2階の部屋を、掃除の時間の後で見せてもらいました。

1946(昭和21)年に青森の疎開先から東京・三鷹に戻った太宰治(1909‐1948)が、その自死までの間に発表した短篇作品の中から、「親友交歓」「トカトントン」「父」「母」「ヴィヨンの妻」「おさん」「家屋の幸福」「桜桃」の8編を所収。

1946(昭和21)年に青森の疎開先から東京・三鷹に戻った太宰治(1909‐1948)が、その自死までの間に発表した短篇作品の中から、「親友交歓」「トカトントン」「父」「母」「ヴィヨンの妻」「おさん」「家屋の幸福」「桜桃」の8編を所収。

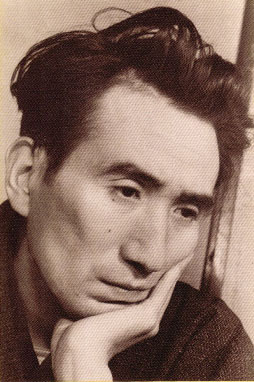

太宰 治 (1909‐1948/享年38)

太宰 治 (1909‐1948/享年38) 1936(昭和11)年6月刊行の太宰治(1909‐1948)の最初の創作集で、15編の中・短篇から成るものですが、27歳で世に出した作品集に「晩年」などというタイトルをつけたのは、遺稿集のつもりで書いたからとのこと(実際、その後服毒自殺を図っている)。

1936(昭和11)年6月刊行の太宰治(1909‐1948)の最初の創作集で、15編の中・短篇から成るものですが、27歳で世に出した作品集に「晩年」などというタイトルをつけたのは、遺稿集のつもりで書いたからとのこと(実際、その後服毒自殺を図っている)。