「●イラスト集」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2875】 佐藤 有文 『悪魔全書 復刻版』

「●あ 安西 水丸」の インデックッスへ

待望の初作品集であり、構成も工夫されていて、その軌跡を偲ぶに相応しい保存版。

『イラストレーター 安西水丸』['16年](25.7 x 18.6 x 1.8 cm)『安西水丸: いつまでも愛されるイラストレーター (文藝別冊/KAWADE夢ムック)

』['14年]

2014年3月に急逝したイラストレーター安西水丸(1942-2014)の作品集で、2016年6月刊行(安西水丸事務所 (監修))。安西水丸は、日本大学芸術学部卒業後、電通、ニューヨークのデザインスタジオ、平凡社を経てフリーのイラストレーターになり、書籍の装丁、雑誌の表紙やポスター、小説やエッセイの執筆、絵本、漫画など、多様な活動をしてきました。本書は、「ぼくの仕事」「ぼくと3人の作家」「ぼくの来た道」「ぼくのイラストレーション」の4章から成り、その活動の全容を1冊にまとめています。

2014年3月に急逝したイラストレーター安西水丸(1942-2014)の作品集で、2016年6月刊行(安西水丸事務所 (監修))。安西水丸は、日本大学芸術学部卒業後、電通、ニューヨークのデザインスタジオ、平凡社を経てフリーのイラストレーターになり、書籍の装丁、雑誌の表紙やポスター、小説やエッセイの執筆、絵本、漫画など、多様な活動をしてきました。本書は、「ぼくの仕事」「ぼくと3人の作家」「ぼくの来た道」「ぼくのイラストレーション」の4章から成り、その活動の全容を1冊にまとめています。

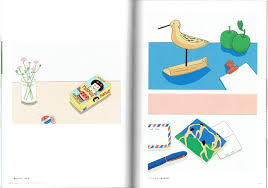

chapter1「ぼくの仕事」では、その仕事を、小説、装丁・装画、エッセイ、漫画、絵本、雑誌、ポスター、リーフレットほか、広告・立体物に区分して、代表的なものを紹介しています。その多彩な活動を改めて感じとることが出来ますが、本書が初の作品集であるとのことで、まさに "疾走"している最中の逝去であり、亡くなることでようやっとこうした「作品集」を見ることができるというのが何となく哀しい気もします。

村上春樹をとり上げた雑誌の表紙/和田誠とのコラボレーション

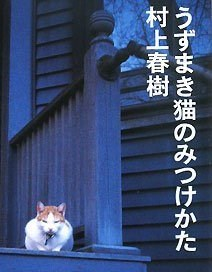

Chapter2「ぼくと3人の作家」では、親交の深かった嵐山光三郎氏、村上春樹氏、和田誠氏との仕事を紹介しています。この中でも、村上春樹作品とコラボは印象深いものがありますが、村上作品で最初に装丁を担当したのは、'83(昭和58)年に中央公論社(現、中央公論新社)から出た『中国行きのスロウ・ボート』であるとのこと

Chapter2「ぼくと3人の作家」では、親交の深かった嵐山光三郎氏、村上春樹氏、和田誠氏との仕事を紹介しています。この中でも、村上春樹作品とコラボは印象深いものがありますが、村上作品で最初に装丁を担当したのは、'83(昭和58)年に中央公論社(現、中央公論新社)から出た『中国行きのスロウ・ボート』であるとのことです。本人も気に入っているようですが、村上作品は、先行して村上作品のカバーイラストを担当していた佐々木マキ氏のアナーキーな雰囲気も似合うけれども、こうしたカンファタブルなイラストや、『村上朝日堂』シリーズに見られるほのぼのとした雰囲気もマッチしているように思え、また、その雰囲気が意外と村上作品または村上春樹という作家の本質に近いところにあるのではないかと思ったりもします。

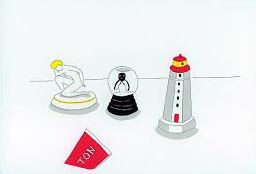

Chapter3「ぼくの来た道」では、子ども時代を過ごした千倉のことや、学生・イラストレーター時代のこと、青山と鎌倉のアトリエ、好きなもの(カレーライス、スノードーム、ブルーウィロー、お酒)が写真と文章で紹介され、娘・安西カオリ氏の父親との幼い頃の思い出を綴ったエッセイが付されています。千倉の話は、本人のエッセイにも出てきたなあ(村上春樹のエッセイにも出てくる)。アトリエに飾られた小物などは、ああ、これが作品のモチーフになったのだなあと思わせるものもあって興味深かったです。

Chapter4「ぼくのイラストレーション」では、純粋なイラストレーションとしての安西水丸作品が80ページにわたって紹介されていて圧巻! 多様な活動をしながらも、心には「イラストレーターであることへの誇

Chapter4「ぼくのイラストレーション」では、純粋なイラストレーションとしての安西水丸作品が80ページにわたって紹介されていて圧巻! 多様な活動をしながらも、心には「イラストレーターであることへの誇 り」を常に持ち続けたということが改めて感じられました。最後に、仕事面で何かと一緒に歩むことの多かった嵐山光三郎氏のエッセイと、村上春樹氏が寄せた短文が付されていますが、共に

り」を常に持ち続けたということが改めて感じられました。最後に、仕事面で何かと一緒に歩むことの多かった嵐山光三郎氏のエッセイと、村上春樹氏が寄せた短文が付されていますが、共に 、まだ安西水丸という人がもうこの世にはいないという喪失感から抜け出せていないことを感じさせるものでした。

、まだ安西水丸という人がもうこの世にはいないという喪失感から抜け出せていないことを感じさせるものでした。

安西水丸、待望の初作品集であり、構成も工夫されていて、その軌跡を偲ぶに相応しい保存版として一冊です。

![『パートナーズ』[08年].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F%EF%BC%BB08%E5%B9%B4%EF%BC%BD.jpg)

二人の文章の上手さは、あとがきの村上春樹氏も絶賛していますが、この本のタイトルは、安西氏が村上氏にタイトルをどうしょうか相談した時に二人が中華料理店で食べていたのが「青豆とうふ」だったというところから村上氏が「青豆とうふ」と名付けたということで、こうした"軽さ"と言うか"ユルさ"もいいなあと思いました。

二人の文章の上手さは、あとがきの村上春樹氏も絶賛していますが、この本のタイトルは、安西氏が村上氏にタイトルをどうしょうか相談した時に二人が中華料理店で食べていたのが「青豆とうふ」だったというところから村上氏が「青豆とうふ」と名付けたということで、こうした"軽さ"と言うか"ユルさ"もいいなあと思いました。

著者が芥川賞のことをどこかで書いていたことがあったのを思い出して、『村上朝日堂』('84年/若林出版企画)を読み直してみたけれど見当たらず、「村上朝日堂シリーズ」の第2作である本書を見たら、「芥川賞について覚えているいくつかの事柄」というのがありました。

著者が芥川賞のことをどこかで書いていたことがあったのを思い出して、『村上朝日堂』('84年/若林出版企画)を読み直してみたけれど見当たらず、「村上朝日堂シリーズ」の第2作である本書を見たら、「芥川賞について覚えているいくつかの事柄」というのがありました。 "受賞第一作"を書けと言われても困るとか、NHKに出ろと言われてもTV出演は苦手だとか、賞に伴う慣行的なものを拒否していて、受賞連絡待ちの時の周囲の落ち着かない様子に自分まで落ち着かない気持ちに置かれたことが書かれていてます(『風の歌を聴け』の時は、自身の経営するジャズ喫茶兼バーのようなところで「ビールの栓を抜いたり玉葱を切ったりしていたのだが、店内では編集者が緊張した面持ちで電話を待っているし、アルバイトの女の子たちもなんだかそわそわしているみたいだし、客の中にも事情を知っている人がいるしで、すごくやりにくい。とても仕事にならない」と)。

"受賞第一作"を書けと言われても困るとか、NHKに出ろと言われてもTV出演は苦手だとか、賞に伴う慣行的なものを拒否していて、受賞連絡待ちの時の周囲の落ち着かない様子に自分まで落ち着かない気持ちに置かれたことが書かれていてます(『風の歌を聴け』の時は、自身の経営するジャズ喫茶兼バーのようなところで「ビールの栓を抜いたり玉葱を切ったりしていたのだが、店内では編集者が緊張した面持ちで電話を待っているし、アルバイトの女の子たちもなんだかそわそわしているみたいだし、客の中にも事情を知っている人がいるしで、すごくやりにくい。とても仕事にならない」と)。

「村上朝日堂シリーズ」の最初のもので、'82年から'84年にかけて「日刊アルバイトニュース」に連載され、'84年に若林出版企画から刊行されたもの、ということは、連載時にリアルタイムでこの文章を読めたのは首都圏に住む人に限られていたということか。

「村上朝日堂シリーズ」の最初のもので、'82年から'84年にかけて「日刊アルバイトニュース」に連載され、'84年に若林出版企画から刊行されたもの、ということは、連載時にリアルタイムでこの文章を読めたのは首都圏に住む人に限られていたということか。

「僕の出会った有名人」というタイトルでの4回の中の1つに吉行淳之介のことが書かれていて(吉行淳之介は著者が文芸誌の新人賞をとった時の選考委員)、「我々若手・下ッ端の作家にとってはかなり畏れおおい人」、「吉行さんのそばにいる時は僕は自分からほとんど何もしゃべらないようにしている」と。でも、しっかりその立ち振る舞いを観察して感心しています(後にプリンストン大学で吉行の中篇を素材とした講義をしている)。

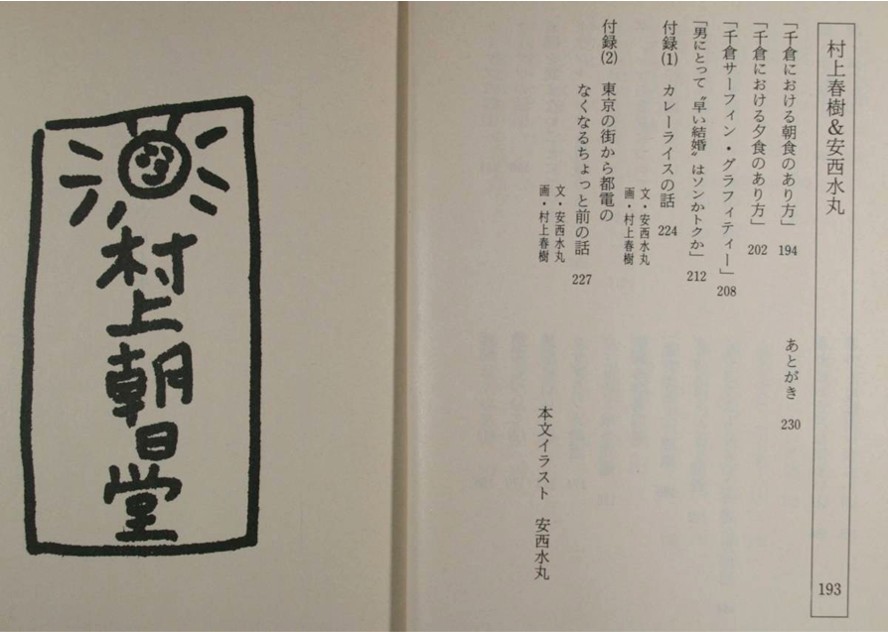

「僕の出会った有名人」というタイトルでの4回の中の1つに吉行淳之介のことが書かれていて(吉行淳之介は著者が文芸誌の新人賞をとった時の選考委員)、「我々若手・下ッ端の作家にとってはかなり畏れおおい人」、「吉行さんのそばにいる時は僕は自分からほとんど何もしゃべらないようにしている」と。でも、しっかりその立ち振る舞いを観察して感心しています(後にプリンストン大学で吉行の中篇を素材とした講義をしている)。 因みに、著者が文章を書き、安西水丸氏がイラスト(挿画)を描いている本は、「文・村上春樹/絵・安西水丸」といった作者名の表記になることが多いのですが、この『村上朝日堂』は、「付録」の2編「カレーライスの話」と「東京の街から都電のなくなるちょっと前の話」は、安西水丸氏が文を書き、村上春樹氏が挿絵を描いているため、「村上春樹/安西水丸」となっています。

因みに、著者が文章を書き、安西水丸氏がイラスト(挿画)を描いている本は、「文・村上春樹/絵・安西水丸」といった作者名の表記になることが多いのですが、この『村上朝日堂』は、「付録」の2編「カレーライスの話」と「東京の街から都電のなくなるちょっと前の話」は、安西水丸氏が文を書き、村上春樹氏が挿絵を描いているため、「村上春樹/安西水丸」となっています。

.jpg)

前作『やがて哀しき外国語』('94年/講談社)に続く著者の〈アメリカ滞在記〉ですが、居所をプリンストンからマサチューセッツ州ケンブリッジ(人口10万ほどの都市で、学園都市として知られている)に移しています。

前作『やがて哀しき外国語』('94年/講談社)に続く著者の〈アメリカ滞在記〉ですが、居所をプリンストンからマサチューセッツ州ケンブリッジ(人口10万ほどの都市で、学園都市として知られている)に移しています。 著者は'93年から2年間この地に滞在していて、タフツ大学での講義に際して漱石など日本の近代小説を読み直したり、英文小説を読んだり翻訳したり、また、自らの小説を書いたり、ボストンマラソンに出たりといろいろ精力的に活動しているのが窺えますが、滞在記としての文体そのものは、「村上朝日堂ジャーナル」と冠している通り、適度に軽いタッチ("ハルキ調")となっています。 Tufts University

著者は'93年から2年間この地に滞在していて、タフツ大学での講義に際して漱石など日本の近代小説を読み直したり、英文小説を読んだり翻訳したり、また、自らの小説を書いたり、ボストンマラソンに出たりといろいろ精力的に活動しているのが窺えますが、滞在記としての文体そのものは、「村上朝日堂ジャーナル」と冠している通り、適度に軽いタッチ("ハルキ調")となっています。 Tufts University エッセイとしては前々作である『遠い太鼓』('90年/講談社)でもそうですが、このあたりの軽妙さは同じ時期に書いていた長編小説と補完関係にあるようです(『ねじまき鳥クロニクル』の後半部を書いている時期だと思うのですが)。

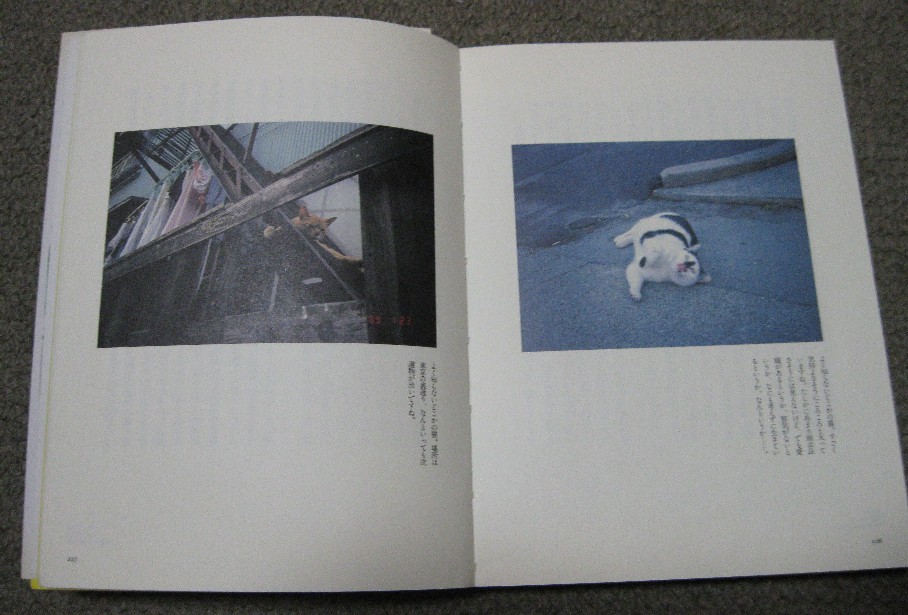

エッセイとしては前々作である『遠い太鼓』('90年/講談社)でもそうですが、このあたりの軽妙さは同じ時期に書いていた長編小説と補完関係にあるようです(『ねじまき鳥クロニクル』の後半部を書いている時期だと思うのですが)。 村上氏の奥さん(村上陽子氏)撮影のケンブリッジ界隈や街のノラ猫を撮った写真(見ていると何だかのんびりした気分になる)と、安西水丸氏のイラストと、その両方を文章と合わせて楽しめます。

村上氏の奥さん(村上陽子氏)撮影のケンブリッジ界隈や街のノラ猫を撮った写真(見ていると何だかのんびりした気分になる)と、安西水丸氏のイラストと、その両方を文章と合わせて楽しめます。

る国の工場.jpg)

る国の工場.jpg)

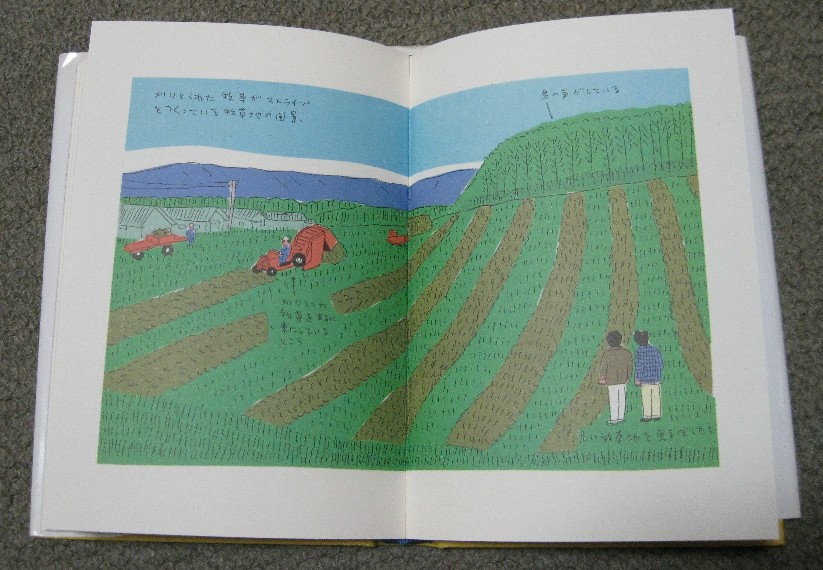

'86(昭和61)年に、村上春樹がイラストレーターの安西水丸を伴って行った工場見学の記録。

'86(昭和61)年に、村上春樹がイラストレーターの安西水丸を伴って行った工場見学の記録。 その「素直な驚き」とは、ある種の合理性に対する驚きのようなもので、カツラだって流行のモードだって経済合理性のなかで作られているというのだという村上氏の醒めた目線が窺えた気もします。

その「素直な驚き」とは、ある種の合理性に対する驚きのようなもので、カツラだって流行のモードだって経済合理性のなかで作られているというのだという村上氏の醒めた目線が窺えた気もします。 学記で、ホルンスタインというのは、生まれた仔牛が牡(オス)であれば一部種牛になるものを除いて生後20ヶ月ぐらいで加工肉となり、牝(メス)牛も乳の出が悪くなればすぐに加工肉となるので、寿命を全うすることは無く、まさに"経済動物"であるという...なんだか侘しいなあ。

学記で、ホルンスタインというのは、生まれた仔牛が牡(オス)であれば一部種牛になるものを除いて生後20ヶ月ぐらいで加工肉となり、牝(メス)牛も乳の出が悪くなればすぐに加工肉となるので、寿命を全うすることは無く、まさに"経済動物"であるという...なんだか侘しいなあ。.jpg)

'84(昭和59)年6月より、雑誌「CLASSY.」の創刊号から2年間、イラストレーターの安西水丸氏とともに連載した「村上朝日堂画報」に、表題作を加えたもの。

'84(昭和59)年6月より、雑誌「CLASSY.」の創刊号から2年間、イラストレーターの安西水丸氏とともに連載した「村上朝日堂画報」に、表題作を加えたもの。 エッセイのタイトルのつけ方も、「洗面所の中の悪夢」とか「地下鉄銀座線における大猿の呪い」といったものまで、ググッと惹きつけるうまさを感じます。

エッセイのタイトルのつけ方も、「洗面所の中の悪夢」とか「地下鉄銀座線における大猿の呪い」といったものまで、ググッと惹きつけるうまさを感じます。 因みに「ランゲルハンス島」というのは、海に浮かぶ島の名前ではなく、すい臓の中にある"島"なので、地理の教科書ではなく、生物の教科書に出てきます。

因みに「ランゲルハンス島」というのは、海に浮かぶ島の名前ではなく、すい臓の中にある"島"なので、地理の教科書ではなく、生物の教科書に出てきます。