「●労働経済・労働問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【089】 脇坂 明 『日本型ワークシェアリング』

「●働くということ」の インデックッスへ ○経営思想家トップ50 ランクイン(ダニエル・ピンク)

フリーエージェントになった人が読んで、フリーエージェントになって良かったと思える本。

『フリーエージェント社会の到来―「雇われない生き方」は何を変えるか』['02年]『フリーエージェント社会の到来 新装版---組織に雇われない新しい働き方

』['14年]

本書は、米国クリントン政権下で労働長官の補佐官、ゴア副大統領の首席スピーチライターを務めた著者が、その後、ホワイトハウスを出て(自らが"フリーエージェント"となって退路を断って)1年間にわたり全米をヒアリング調査して纏めた現代社会論であり、高度成長期に王道とされた「大企業に所属する」という働き方を捨て、組織に頼ることなく、自分の知恵を頼りに独立して働く"フリーエージェント"が増えている実態を明らかにしています(2001年原著刊行)。

第Ⅰ部では、企業に所属して働く「組織人間(オーガニゼーション・マン)」の時代は終わり、フリーエージェント時代が幕を開けたとしています(第1章)。フリーエージェントにはフリーランス、臨時社員、ミニ起業家の3タイプがあり、本書が書かれた時点で既に全米の労働人口の4人に1人にあたる3,300万人の人たちがフリーエージェントとして働いているとし(第2章)、今後も、コンピュータが安価になり携帯型端末が普及したおかげで、誰もがどこにいても働ける「デジタル・マルクス主義」が拡がるとしています(第3章)。

第Ⅱ部では、働き方の新たな常識を問うています。フリーエージェントにとって重要なのは安定より自由であり(第4章)、フリーエージェントたちは、自分の人的資源を1つの会社に全てつぎ込むのではなく、仕事のポートフォリオと分散投資を考えるとしています(第5章)。また、フリーエージェントによって、午前九時から午後五時までの八時間労働は、臨機応変な労働時間に取って変わられ、フリーエージェントは、労働時間をそれぞれの志向に合わせて分配するとしています(第6章)。

第Ⅲ部では、誰もが組織に縛られない生き方ができるとしています。フリーエージェントたちは、孤独に耐えるのではなく、人との新しい結びつき方を見出し(第7章)、利他主義によって互いに恩恵を受けることができるとしています(第8章)。巷にはオフィスに代わる「サードプレイス(第3の場所)」が生まれており(第9章)、フリーエージェントに役立つ仲介業者やエージェント、コーチなどの新ビジネスも盛んになっているため(第10章)、フリーエージェントたちは、仕事と家庭のバランスを取りながら、「自分サイズ」のライフスタイルをみつけることが可能になってきているとしています(第11章)。

第Ⅳ部では、フリーエージェントを妨げる制度や習慣は変わるかを考察しています。確かに医療保険や税制面などでフリーエージェントが不利を被ることはあり、そうした 古い制度と現実のギャップはまだ大きく(第12章)、薄給で退屈な仕事をし将来の保証もない「テンプ・スレーブ」と呼ばれる臨時社員の惨状はマスコミなどでも報じられているものの、最近では、そうした労働者の間でも自発的な新しい労働運動の始まりが見られるとしています(第13章)。

第Ⅴ部では、未来の社会はどう変わるのかを考察しています。著者によれば、 「定年退職」という概念は既に過去のものになっており(第14章)、教育はテイラーメードできるようになり(第15章)、生活空間と仕事場は緩やかに融合していくだろうと(第16章)。更に、個人が株式を発行する時代が訪れ(第17章)、ジャスト・イン・タイム政治が始まって(第18章)、このようにフリーエージェントで未来は大きく変わるだろうとしています(19章)。

本書は、副大統領の首席スピーチライターとして多忙を極めていた著者が、過労のため、ホワイトハウス内の飾り瓶(デンマーク女王からの贈り物)の中に延々と嘔吐し、離職を決意したというエピソードから始まります。著者はその後、本書の他に『ハイ・コンセプト』(三笠書房)や『モチベーション3.0』(講談社)などの自己啓発色の強い著作を発表し、実際フリーエージェントとして単に成功しただけでなく、世界的に注目される存在となっていますが、スピーチ原稿の達人は、自己啓発書の達人でもあり、プレゼンの達人でもあるのだなあと思いました。

そうしたことを踏まえ本書を読むと、本書の中にも多分に著者が仕掛けた啓発的要素があるかと思われますが、基本的には本書は、統計データやフリーエージェントとして働く人への取材などをもとに書かれていて、また、フリーエージェントとなることを闇雲に推奨するわけではなく、フリーエージェントの危険性もしっかり指摘しています。

解説の玄田有史氏も指摘しているように、日本の労働社会の仕組みやルールは「正社員」を前提に作られており、今後そうした(低賃金の非正規雇用という意味ではなく)豊かな職業人生に繋がるプラスの意味でのフリーエージェントとしての働き方がどの程度拡がっていくか未知数の部分も多いかと思います。

しかしながら、日本でも最近は"ノマドワーカー"などといった新しいワーキングスタイルが注目されていたりもし、また、本書では、リタイア年齢を過ぎてもインターネットを駆使してフリーエージェントとして働くことを「eリタイヤ」と呼んでいますが、こうした働き方は、高年齢者の働き方の選択肢の1つとして、日本でも現実的なものとなってきているようにも思います。

アメリカで起きたことの全てがそのまま日本でも起きるとは限りませんが、アメリカで見られたことの多くがその後何年かして日本でも見られるようになるというのは傾向としてあることであり、本書は、初版から10年以上経過した今改めて読んでみても、今後の日本人の働き方や生き方を考えるうえで多くの示唆に富んでいるように思いました(そうしたこともあってか、2014年にソフトカバー新装版が刊行された)。

自らの実感も含めて率直に言えば、フリーエージェントになって何年か経った人が読んで、フリーエージェントになって本当に良かったと思える本ではないでしょうか。企業内で人事に携わる人にとっても、人事パーソンとして掴んでおきたい今後の人々の働き方のトレンドを示した本であると言えますが、これ読んで、読んだ人自身がフリーエージェント志向になっても全然不思議ではない本でもあります。

【2298】 ○ 水野 俊哉 『明日使える世界のビジネス書をあらすじで読む』 (2014/04 ティー・オーエンタテインメント)

《読書会》

■2019年09月17日 第29回「人事の名著を読む会」ダニエル・ピンク 『フリーエージェント社会の到来』

最終章(第7章)「『死』から逆算してみる」では、定年後の目標は日々「いい顔」で過ごすことであり、人は「良い顔」で死ぬために生きているのだと。「定年学」っぽい切り口から始まって、殆ど人生論的エッセイみたいな終わり方になっていますが、これはこれで良かったのではないでしょうか。でも「定年」って日本的な、しかしながらずっと当たり前のように考えられてきた制度であるせいか、多くの人に関わりがあることであるにしては、あまり「学」として確立されておらず、そちらの方向でもっと突き詰めて書いてもらっても良かったようにも思います。但し、「学」として捉えると、あまりに扱うべき問題が多すぎて、茫漠とした論文になって終わってしまうので、それを避けて、わざとエッセイ調にしたのかも。

最終章(第7章)「『死』から逆算してみる」では、定年後の目標は日々「いい顔」で過ごすことであり、人は「良い顔」で死ぬために生きているのだと。「定年学」っぽい切り口から始まって、殆ど人生論的エッセイみたいな終わり方になっていますが、これはこれで良かったのではないでしょうか。でも「定年」って日本的な、しかしながらずっと当たり前のように考えられてきた制度であるせいか、多くの人に関わりがあることであるにしては、あまり「学」として確立されておらず、そちらの方向でもっと突き詰めて書いてもらっても良かったようにも思います。但し、「学」として捉えると、あまりに扱うべき問題が多すぎて、茫漠とした論文になって終わってしまうので、それを避けて、わざとエッセイ調にしたのかも。

2009年1月から2016年9月の間に「朝日新聞」の広告特集として掲載された連載「リーダーたちの本棚」から50回分を加筆修正して収録したものです。ビジネス界のトップリーダーが、自分が若い頃から今までに読んだ本の中で影響を受けた本について語り、他人に薦めたい本を5冊程選んで紹介するというものであり、延べ250冊がリストアップされています。

2009年1月から2016年9月の間に「朝日新聞」の広告特集として掲載された連載「リーダーたちの本棚」から50回分を加筆修正して収録したものです。ビジネス界のトップリーダーが、自分が若い頃から今までに読んだ本の中で影響を受けた本について語り、他人に薦めたい本を5冊程選んで紹介するというものであり、延べ250冊がリストアップされています。 リーダーがなぜその本を選んだのか、自らの幼少時代や学生時代、社会人になってからの新人時代や海外勤務時代、そして、組織のリーダーや企業のトップになった今におけるエピソードなどを交えて紹介しているので、その人がその本とどう出会い、それをどう読んだのか、そしてどういった影響を受けたのかなどが、その人の人生の軌跡とともに分かるのがいいです。

リーダーがなぜその本を選んだのか、自らの幼少時代や学生時代、社会人になってからの新人時代や海外勤務時代、そして、組織のリーダーや企業のトップになった今におけるエピソードなどを交えて紹介しているので、その人がその本とどう出会い、それをどう読んだのか、そしてどういった影響を受けたのかなどが、その人の人生の軌跡とともに分かるのがいいです。 ただ、それでも複数の人が推す本があったりします。例えば、ノンフィクションで言えば『失敗の本質』(野中郁次郎ほか)、『文明の衝突』(サミュエル・ハンチントン)、小説で言えば司馬遼太郎の『坂の上の雲』や童門冬二の『小説 上杉鷹山』などは3人から4人の人が薦めており(山岡荘八に代わるとすれば司馬遼太郎か。ただし、司馬遼太郎については、『峠』や『項羽と劉邦』、『竜馬がゆく』を選んだ人もいる)、そのほかに『成功の実現』(中村天風)、『道をひらく』(松下幸之助)、『ビジョナリー・カンパニー』(ジム・コリンズ)、『21世紀の資本』(トマ・ピケティ)なども複数の人が推しています。そうしたことから、伝統的な傾向に交じって新たな傾向が窺えるのも興味深いです。

ただ、それでも複数の人が推す本があったりします。例えば、ノンフィクションで言えば『失敗の本質』(野中郁次郎ほか)、『文明の衝突』(サミュエル・ハンチントン)、小説で言えば司馬遼太郎の『坂の上の雲』や童門冬二の『小説 上杉鷹山』などは3人から4人の人が薦めており(山岡荘八に代わるとすれば司馬遼太郎か。ただし、司馬遼太郎については、『峠』や『項羽と劉邦』、『竜馬がゆく』を選んだ人もいる)、そのほかに『成功の実現』(中村天風)、『道をひらく』(松下幸之助)、『ビジョナリー・カンパニー』(ジム・コリンズ)、『21世紀の資本』(トマ・ピケティ)なども複数の人が推しています。そうしたことから、伝統的な傾向に交じって新たな傾向が窺えるのも興味深いです。

●サッポロビールの星のマークの星は北極星(北海道開拓使の旗のマークより)。

●サッポロビールの星のマークの星は北極星(北海道開拓使の旗のマークより)。

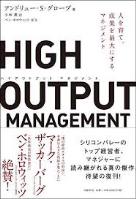

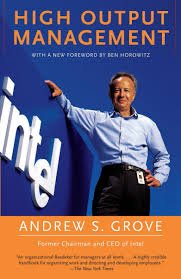

本書『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』は、2016年に亡くなったインテル元CEO・アンドリュー・グローヴ(1936-2016/享年79)による本で、1984年に発刊された『ハイ・アウトプット・マネジメント―"インテル経営"の秘密』(早川書房)に加筆修正して1996年に発行された『インテル経営の秘密―世界最強企業を創ったマネジメント哲学』(早川書房)の原書"High Output Management"をもとに、2015年に米国で出版されたペーパーバック版を翻訳したものです。

本書『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』は、2016年に亡くなったインテル元CEO・アンドリュー・グローヴ(1936-2016/享年79)による本で、1984年に発刊された『ハイ・アウトプット・マネジメント―"インテル経営"の秘密』(早川書房)に加筆修正して1996年に発行された『インテル経営の秘密―世界最強企業を創ったマネジメント哲学』(早川書房)の原書"High Output Management"をもとに、2015年に米国で出版されたペーパーバック版を翻訳したものです。 今回の新版は、本編は1983年に当時インテルの現役社長であった著者が著したもので、その前に1995年に著者自身がその後の80年代から90年代にかけての大きな環境変化(日本企業によるメモリー事業への攻勢を主としたグローバル化と電子メールの発展によるコミュニケーションの変化)について記した「イントロダクション」があり、更にその前に1995年に本書を読んだというベン・ホロウィッツによって2015年に書かれた「序文」が付いています。

今回の新版は、本編は1983年に当時インテルの現役社長であった著者が著したもので、その前に1995年に著者自身がその後の80年代から90年代にかけての大きな環境変化(日本企業によるメモリー事業への攻勢を主としたグローバル化と電子メールの発展によるコミュニケーションの変化)について記した「イントロダクション」があり、更にその前に1995年に本書を読んだというベン・ホロウィッツによって2015年に書かれた「序文」が付いています。

![[新装版]ピーターの法則51.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%EF%BC%BB%E6%96%B0%E8%A3%85%E7%89%88%EF%BC%BD%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%875%EF%BC%91.jpg) 教育学者ローレンス・J・ピーターが唱えた有名な「ピーターの法則」の原著『THE PETER PRINCIPLE』は1969年に出版され、

教育学者ローレンス・J・ピーターが唱えた有名な「ピーターの法則」の原著『THE PETER PRINCIPLE』は1969年に出版され、 すでに察せられるように、全体がある種パラドックスとなっており、ビジネスパーソンに対し、昇進するのが必ずしも良いことではなく、自分の適性を見極め、創造的な職業人生を送るよう示唆しているととれます。

すでに察せられるように、全体がある種パラドックスとなっており、ビジネスパーソンに対し、昇進するのが必ずしも良いことではなく、自分の適性を見極め、創造的な職業人生を送るよう示唆しているととれます。

30年にわたり経営コンサルタントとして多くの企業と接してきた著者による本書では、経営において本質的に大事なことはただ1つ、会社が「生きている」ことであり、経営とは「創造と代謝を繰り返す」ことであって、「死んでいる会社」は管理や抑制がメインになり、組織が停滞しているとしています。本書は、「生きている会社」になるための処方箋を明らかにしたものであるとのことです。

30年にわたり経営コンサルタントとして多くの企業と接してきた著者による本書では、経営において本質的に大事なことはただ1つ、会社が「生きている」ことであり、経営とは「創造と代謝を繰り返す」ことであって、「死んでいる会社」は管理や抑制がメインになり、組織が停滞しているとしています。本書は、「生きている会社」になるための処方箋を明らかにしたものであるとのことです。

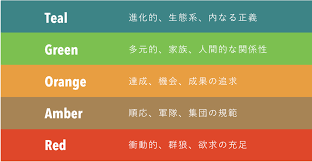

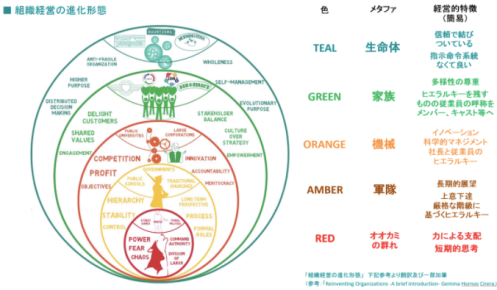

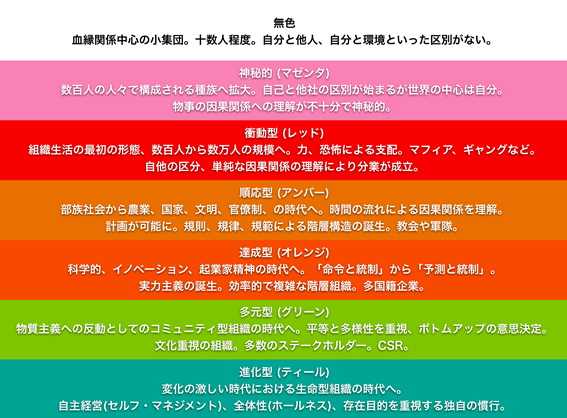

それによれば、まず、組織形態の前段階として、「無色(グレー)」という血縁関係中心の小集団、「神秘的(マゼンタ)」という数百人の人々で構成される種族があり、組織形態の第一段階が「衝動型(レッド)」モデルで、これはマフィアやギャングなどに見られる、恐怖が支配するものであるといいます。第二段階は「順応型(アンバー)」モデルで、教会や軍隊に見られるように、ここでは規則、規律、規範による階層構造が支配していて、そして、現代の資本主義社会で主流になっているのが、第三段階の「達成型(オレンジ)」モデルであり、多国籍企業に見られるように、目標を設定して未来を予測し、効率を高めてイノベーションを起こすことで成果をあげようとするものであると。但し、達成型モデルにおいては、実力主義によって万人に機会が開かれているが、階層の上にいくほど権限が集中しやすいヒエラルキー構造になって、また、効率と成果を追求するあまり人間らしさを無視してしまいやすく、更には、ますます複雑化するビジネス環境において、計画と予測は機能しなくなる恐れがあるという欠点を抱えているとしています。そこで、達成型モデルへのアンチテーゼとして生まれたものが、第四段階の「多元型(グリーン)」モデルであり、人生には成功か失敗か以上の意味があるとして、平等と多様性を重視し、多様なステークホルダーを巻き込んで合意を形成して物事を進めようとするものであるといいます。しかし、このモデルの極端な平等主義は、多様な意見をまとめきれずに袋小路にはまってしまうリスクも孕んでいるとしています。そして、これらの問題を打破すべく生まれつつあるのが、第五段階の「進化型(ティール)」モデルであり、これは階層構造におけるトップダウン型の意思決定でも、ボトムアップ型の合意形成による意思決定でもない。上司も中間管理職もいなければ、組織図も職務権限規程も肩書もない、変化の激しい時代における生命型組織であるとしています。

それによれば、まず、組織形態の前段階として、「無色(グレー)」という血縁関係中心の小集団、「神秘的(マゼンタ)」という数百人の人々で構成される種族があり、組織形態の第一段階が「衝動型(レッド)」モデルで、これはマフィアやギャングなどに見られる、恐怖が支配するものであるといいます。第二段階は「順応型(アンバー)」モデルで、教会や軍隊に見られるように、ここでは規則、規律、規範による階層構造が支配していて、そして、現代の資本主義社会で主流になっているのが、第三段階の「達成型(オレンジ)」モデルであり、多国籍企業に見られるように、目標を設定して未来を予測し、効率を高めてイノベーションを起こすことで成果をあげようとするものであると。但し、達成型モデルにおいては、実力主義によって万人に機会が開かれているが、階層の上にいくほど権限が集中しやすいヒエラルキー構造になって、また、効率と成果を追求するあまり人間らしさを無視してしまいやすく、更には、ますます複雑化するビジネス環境において、計画と予測は機能しなくなる恐れがあるという欠点を抱えているとしています。そこで、達成型モデルへのアンチテーゼとして生まれたものが、第四段階の「多元型(グリーン)」モデルであり、人生には成功か失敗か以上の意味があるとして、平等と多様性を重視し、多様なステークホルダーを巻き込んで合意を形成して物事を進めようとするものであるといいます。しかし、このモデルの極端な平等主義は、多様な意見をまとめきれずに袋小路にはまってしまうリスクも孕んでいるとしています。そして、これらの問題を打破すべく生まれつつあるのが、第五段階の「進化型(ティール)」モデルであり、これは階層構造におけるトップダウン型の意思決定でも、ボトムアップ型の合意形成による意思決定でもない。上司も中間管理職もいなければ、組織図も職務権限規程も肩書もない、変化の激しい時代における生命型組織であるとしています。

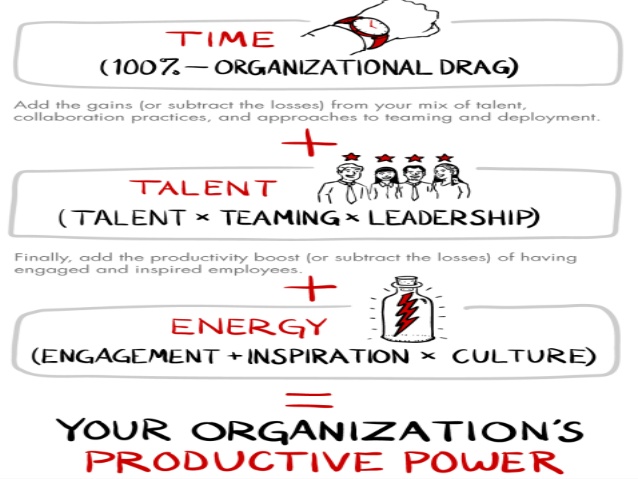

本書では、ほとんどの企業にとって本当に稀少な経営資源は「時間」「人材」「意欲」であるとしています。パート1「時間」(第2章・第3章)では、時間管理の問題をテーマとし、会議、オンラインコミュニケーション、厄介な官僚体質の構造など、大企業病の原因を探っています。パート2「人材」(第4章・第5章)では、社員の能力とチームづくりに焦点を当て、効果的な人材管理の威力を探っています。パート3「意欲」(第6章・第7章)では、当事者意識の意欲、やる気が生み出す効果について、現実的な視点で考察しています。

本書では、ほとんどの企業にとって本当に稀少な経営資源は「時間」「人材」「意欲」であるとしています。パート1「時間」(第2章・第3章)では、時間管理の問題をテーマとし、会議、オンラインコミュニケーション、厄介な官僚体質の構造など、大企業病の原因を探っています。パート2「人材」(第4章・第5章)では、社員の能力とチームづくりに焦点を当て、効果的な人材管理の威力を探っています。パート3「意欲」(第6章・第7章)では、当事者意識の意欲、やる気が生み出す効果について、現実的な視点で考察しています。 さらに詳しく見ていくと、パート1「時間」では、第2章で、時間が失われてしまうからくりを示すとともに、失われた時間の大部分をシンプルな時間管理のツールやテクニックで取り返す方法について考察しています。第3章では、無駄に複雑な組織構造が、無用な会議や連絡などのやりとりの原因となっているとして、オペレーティングモデルを簡素化して、効果的な時間マネジメントで成果を上げた企業の事例を紹介しています。

さらに詳しく見ていくと、パート1「時間」では、第2章で、時間が失われてしまうからくりを示すとともに、失われた時間の大部分をシンプルな時間管理のツールやテクニックで取り返す方法について考察しています。第3章では、無駄に複雑な組織構造が、無用な会議や連絡などのやりとりの原因となっているとして、オペレーティングモデルを簡素化して、効果的な時間マネジメントで成果を上げた企業の事例を紹介しています。

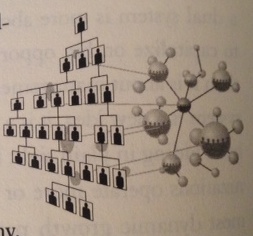

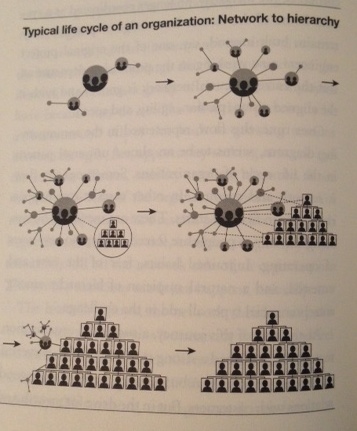

リーダーシップ論の大家として知られるジョン・コッターによる本書("Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World"、2014)は、大組織が、変化のスピードが速く不確実性の高い事業環境で競争に先んじるための解決策として、「デュアル・システム」というものを提唱しています。これは、既存の「ピラミッド型組織」を維持しながらも、起業当時に慣れ親しんでいたはずの「ネットワーク型組織」を有機的に再導入する仕組みであり、このスタートアップのような俊敏な動きが取れる第二のシステムが加わることで、組織全体が機敏性とスピードを実現できるようになるとしています。

リーダーシップ論の大家として知られるジョン・コッターによる本書("Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World"、2014)は、大組織が、変化のスピードが速く不確実性の高い事業環境で競争に先んじるための解決策として、「デュアル・システム」というものを提唱しています。これは、既存の「ピラミッド型組織」を維持しながらも、起業当時に慣れ親しんでいたはずの「ネットワーク型組織」を有機的に再導入する仕組みであり、このスタートアップのような俊敏な動きが取れる第二のシステムが加わることで、組織全体が機敏性とスピードを実現できるようになるとしています。 本書で興味深いのは、大規模な組織運営として開発され実績を上げてきた階層型組織を捨てる必要はないとしている点であり、但し、ネットワーク組織は、階層組織内でその管理の下に活動するタスクフォースやタイガーチームなどとは全く異なるとしています。それでは、ネットワーク組織とは全く未知のものであるかというとそうではなく、どんな大企業も最初はネットワーク型組織で運営される果敢なベンチャー企業であったのであって、俊敏な動きで事業誕生の礎を築いたからこそ、生き残って今の大企業になっているのであり、つまり、企業が大規模化するプロセスで置いてきてしまった、ネットワーク型システムを、大企業は取り戻せ、というのがコッターの主張です。

本書で興味深いのは、大規模な組織運営として開発され実績を上げてきた階層型組織を捨てる必要はないとしている点であり、但し、ネットワーク組織は、階層組織内でその管理の下に活動するタスクフォースやタイガーチームなどとは全く異なるとしています。それでは、ネットワーク組織とは全く未知のものであるかというとそうではなく、どんな大企業も最初はネットワーク型組織で運営される果敢なベンチャー企業であったのであって、俊敏な動きで事業誕生の礎を築いたからこそ、生き残って今の大企業になっているのであり、つまり、企業が大規模化するプロセスで置いてきてしまった、ネットワーク型システムを、大企業は取り戻せ、というのがコッターの主張です。

「ニュース女子」上念司・西川史子両氏

「ニュース女子」上念司・西川史子両氏

Susan Fowler

Susan Fowler