「●近代日本文学 (-1948)」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2947】 菊地 寛 『真珠夫人』

「○近代日本文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

卓越した繊細な感性。「檸檬」もいいが、湯ヶ島時代の作品「冬の蝿」がよりいい。

『檸檬』新潮文庫〔旧版/新版〕/岩波文庫/アイ文庫オーディオブック「檸檬」/梶井基次郎(1901-32/享年31)

梶井 基次郎 『檸檬』 武蔵野書院(1931年5月)[復刻版]

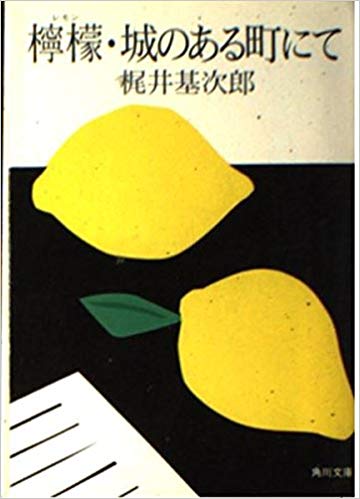

新潮文庫2018年プレミアムカバー『檸檬・城のある町にて (角川文庫)』『檸檬 (角川文庫)

』角川文庫〔旧版/新版〕

1925(大正14)年に発表された梶井基次郎(1901‐1932)の「檸檬」は、「えたいの知れない不吉な塊りが私の心を終始圧えつけていた」という書き出しの通り、既に独特のタナトスの影を落としていて、以降の作品にも、芥川の晩年の作品「歯車」のような暗いムードが漂っています。

1925(大正14)年に発表された梶井基次郎(1901‐1932)の「檸檬」は、「えたいの知れない不吉な塊りが私の心を終始圧えつけていた」という書き出しの通り、既に独特のタナトスの影を落としていて、以降の作品にも、芥川の晩年の作品「歯車」のような暗いムードが漂っています。

しかし「檸檬」は、鮮烈な描写と想像力、そしてラストの何か吹っ切った感じが明るく、その点が、彼の命日を"檸

檬忌"と呼ぶほどに親しまれる作品である理由ではないでしょうか。吉行淳之介は梶井基次郎の小説を評価しながらも、本作の題は「檸檬」よりも「レモン」の方が良いと書いています。これは、"卓見"であると言うか、現代においてこの作品を読む人にとって示唆的な指摘だと思います。なぜならば、重厚な「丸善」のイメージに拮抗してそれを覆す力を持たせるには、「檸檬」よりも「レモン」の方が効果的ではないかという気がするからです。

檬忌"と呼ぶほどに親しまれる作品である理由ではないでしょうか。吉行淳之介は梶井基次郎の小説を評価しながらも、本作の題は「檸檬」よりも「レモン」の方が良いと書いています。これは、"卓見"であると言うか、現代においてこの作品を読む人にとって示唆的な指摘だと思います。なぜならば、重厚な「丸善」のイメージに拮抗してそれを覆す力を持たせるには、「檸檬」よりも「レモン」の方が効果的ではないかという気がするからです。

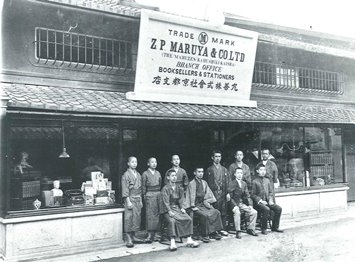

京都三条通麩屋町「丸善」/河原町通蛸薬師「丸善」(2005年10月10日閉店)

この作品の"レモン"のイメージは頭から離れません。但し、「私」が入った書店は、設定上、洋書・輸入雑貨も多く扱う「丸善」でなければならなかったのだろうけれど、自分は「日本橋の丸善」だと長く記憶違いしていました。正しくは「京都三条通麩屋町の丸善」であったわけで、この「丸善 京都支店」は河原町通蛸薬師への移転、改築、再改築を経て'05年10月10日に閉店、閉店の日は、平積みの本の上にレモンを置いていく人がいて話題になったとか。

この作品の"レモン"のイメージは頭から離れません。但し、「私」が入った書店は、設定上、洋書・輸入雑貨も多く扱う「丸善」でなければならなかったのだろうけれど、自分は「日本橋の丸善」だと長く記憶違いしていました。正しくは「京都三条通麩屋町の丸善」であったわけで、この「丸善 京都支店」は河原町通蛸薬師への移転、改築、再改築を経て'05年10月10日に閉店、閉店の日は、平積みの本の上にレモンを置いていく人がいて話題になったとか。

(その後、本来の"「檸檬」誕生の地"河原町三条にジュンク堂書店が進出していたのが、入居施設「京都BAL」の改装に合わせて2015年8月21日に、その地下1・2階に蔵書100万冊の「丸善 京都本店」として10年ぶりに再スタートをした。ジュンク堂ではなく丸善として再スタートしたのは、半年前の同年2月に丸善書店がジュ

(その後、本来の"「檸檬」誕生の地"河原町三条にジュンク堂書店が進出していたのが、入居施設「京都BAL」の改装に合わせて2015年8月21日に、その地下1・2階に蔵書100万冊の「丸善 京都本店」として10年ぶりに再スタートをした。ジュンク堂ではなく丸善として再スタートしたのは、半年前の同年2月に丸善書店がジュ

ンク堂書店を吸収合併したという経緯もあるが、他店ではもともと「ジュンク堂」だったところは「ジュンク堂」の店名をそのまま使っていることからすると、"「檸檬」の書店"であることを売りにするという狙いがあったのだろう。また、丸善グループの"失地回復"の意味もあったかも)。

ンク堂書店を吸収合併したという経緯もあるが、他店ではもともと「ジュンク堂」だったところは「ジュンク堂」の店名をそのまま使っていることからすると、"「檸檬」の書店"であることを売りにするという狙いがあったのだろう。また、丸善グループの"失地回復"の意味もあったかも)。

「丸善 京都本店」内の MARUZEN cafe

「八百卯」(2009年1月25日閉店)

一方、「私」がレモンを買った果物屋は「八百卯」という果物屋で、こちらは現在もあるとのことです(その後、2009年1月25日に閉店、創業130年の歴史に幕を下ろした)。

一方、「私」がレモンを買った果物屋は「八百卯」という果物屋で、こちらは現在もあるとのことです(その後、2009年1月25日に閉店、創業130年の歴史に幕を下ろした)。

(2010年のテレビでの映像化作品(「BUNGO-日本文学シネマ」)では、ちょうど作者がレモンをテニスボールに見立てているように、テニスボールケースのような円筒状の容器に入れて、乱雑に積み重ねた本の上にそれを立てるように置いたという設定になっているが、読み直してみて、やはりレモンを直接本の上に置いたというのが正しいようだ。)

(2010年のテレビでの映像化作品(「BUNGO-日本文学シネマ」)では、ちょうど作者がレモンをテニスボールに見立てているように、テニスボールケースのような円筒状の容器に入れて、乱雑に積み重ねた本の上にそれを立てるように置いたという設定になっているが、読み直してみて、やはりレモンを直接本の上に置いたというのが正しいようだ。)

TBS 2010年2月17日放映 「BUNGO-日本文学シネマ」 梶井基次郎「檸檬」(主演:佐藤隆太)

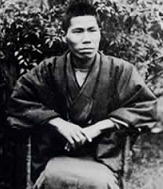

梶井基次郎は知られている通りの"ゴリラ顔"ですが、外見に似合わず?小さい頃から病弱で、作品に見られる近代文学の中でも卓越した繊細な感性は、そうしたところからも来るものだと思います。

ただし、若い彼の京都時代の生活はかなりの無頼ぶりで、自らの神経を尖鋭化するためにわざと不健康で退廃的な生活に向かったように思え、実際、肺をこじらせて東大英文科を中退し、川端康成がいた天城湯ヶ島温泉へ転地しています。

新潮文庫版は執筆順に20の短篇を収めていますが、後半の湯ヶ島時代の作品はその清澄さを増している印象があり、評価の高い「冬の日」や、浪漫主義の香りがする「桜の樹の下には」もさることながら、「冬の蝿とは何か?」で始まる「冬の蝿」が個人的には良く感じられ、志賀直哉の「城の崎にて」と("湯治文学"?同士)読み比べると興味深いです。

晩年近い作品である「愛撫」「交尾」に猫が出てきますが、川端康成の小動物を描いた短篇を思い出しました(梶井の方が、描写が理科系っぽいけれど)。

最後の「のん気な患者」は、ブラック・ユーモア風でもありますが、作者自身が現実に死と直面しているため、"ブラック"が"ユーモア"を凌駕している感じがします。

【2013年文庫化[角川文庫(『城のある町にて―他十三篇』)]/1954年再文庫化[岩波文庫(『檸檬、冬の日 他9篇』)]/1967年文庫改版・1985年改版[新潮文庫]/1972年再文庫化[旺文社文庫(『檸檬・ある心の風景 他』)]/1986年再文庫化[ちくま文庫(『檸檬-梶井基次郎全集 全1巻』)]/1989年再文庫化[角川文庫(『檸檬・城のある町にて』)]/1991年再文庫化[集英社文庫]/2011年再文庫化[280円文庫(ハルキ文庫)]/2013年再文庫化[角川文庫(『檸檬』)]】

【2013年文庫化[角川文庫(『城のある町にて―他十三篇』)]/1954年再文庫化[岩波文庫(『檸檬、冬の日 他9篇』)]/1967年文庫改版・1985年改版[新潮文庫]/1972年再文庫化[旺文社文庫(『檸檬・ある心の風景 他』)]/1986年再文庫化[ちくま文庫(『檸檬-梶井基次郎全集 全1巻』)]/1989年再文庫化[角川文庫(『檸檬・城のある町にて』)]/1991年再文庫化[集英社文庫]/2011年再文庫化[280円文庫(ハルキ文庫)]/2013年再文庫化[角川文庫(『檸檬』)]】

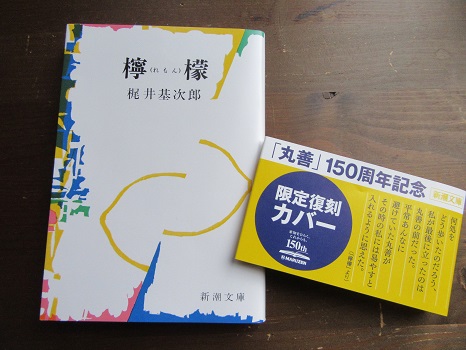

2019年、丸善創業150周年を記念して初版のカバーで復刻された『檸檬』(「ミチル日々」より)

《読書MEMO》

●「檸檬」...1924(大正13)年執筆、 1925(大正14)年発表 ★★★★☆「えたいの知れない不吉な塊りが私の心を終始圧えつけていた」

●「冬の日」...1927(昭和2)年執筆 ★★★★「季節は冬至に間もなかった」

●「桜の樹の下には」...1927(昭和2)年執筆 ★★★★「桜の樹の下には屍体が眠っている!」

●「冬の蝿」...1928(昭和3)年執筆 ★★★★☆「冬の蝿とは何か?」

●「愛撫」...1930(昭和5)年執筆 ★★★★「猫の耳というものはまことに可笑しなものである」

●「のん気な患者」...1931(昭和6)年執筆 ★★★★「吉田は肺が悪い」

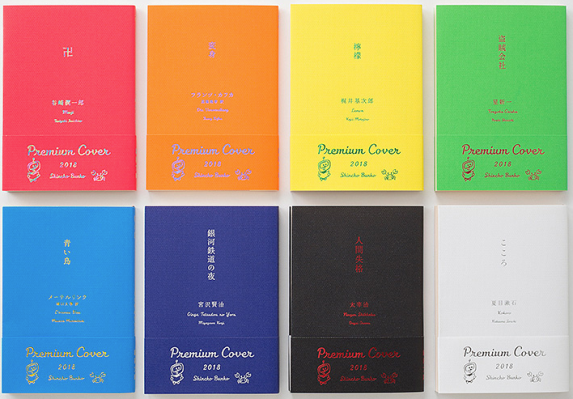

●新潮文庫2018年プレミアムカバー

1982-1961.jpg) 小川未明(1882‐1961)は20代終わりから30代の時だけ旺盛な創作活動をし、その業績に対して1945(昭和20)年に第5回「野間文芸賞」が贈られていますが、児童文学界の重鎮的存在で在りながら、昭和以降ほとんど新作は発表していません。また、宮沢賢治の作品が「大人の童話」と言われるのと対照的に、過去の作品群の作風を"子ども向けのヒューマニズム"と揶揄された時期もあります。

小川未明(1882‐1961)は20代終わりから30代の時だけ旺盛な創作活動をし、その業績に対して1945(昭和20)年に第5回「野間文芸賞」が贈られていますが、児童文学界の重鎮的存在で在りながら、昭和以降ほとんど新作は発表していません。また、宮沢賢治の作品が「大人の童話」と言われるのと対照的に、過去の作品群の作風を"子ども向けのヒューマニズム"と揶揄された時期もあります。

.jpg)

内田 百閒

内田 百閒

1921(大正10)年発表、翌年単行本刊行の『冥途』は、内田百閒(1989‐1971)が最初に発表したアンソロジーで、「冥途」「山東京伝」「花火」「件」「土手」「豹」など16篇の短篇からなりますが(福武文庫版は18篇所収)、何れも作者自身の見た夢をモチーフにしたと思われ、師匠であった漱石の「夢十夜」の系譜を引くものです。

1921(大正10)年発表、翌年単行本刊行の『冥途』は、内田百閒(1989‐1971)が最初に発表したアンソロジーで、「冥途」「山東京伝」「花火」「件」「土手」「豹」など16篇の短篇からなりますが(福武文庫版は18篇所収)、何れも作者自身の見た夢をモチーフにしたと思われ、師匠であった漱石の「夢十夜」の系譜を引くものです。

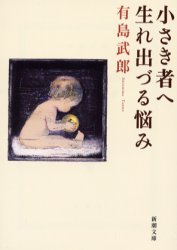

有島武郎(1878‐1923)

有島武郎(1878‐1923)

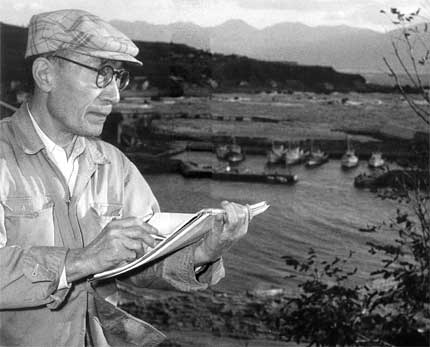

一方、「生れ出ずる悩み」のモデルとなった木田金次郎(1893‐1962)は、この事件を契機に漁師をやめ画家として生きる決意をします。描き溜めた作品1,500点が、洞爺丸台風襲来時の出火による「岩内大火」(1954年)で焼失したというのは残念ですが(この大火は水上勉の『

一方、「生れ出ずる悩み」のモデルとなった木田金次郎(1893‐1962)は、この事件を契機に漁師をやめ画家として生きる決意をします。描き溜めた作品1,500点が、洞爺丸台風襲来時の出火による「岩内大火」(1954年)で焼失したというのは残念ですが(この大火は水上勉の『 さらに、「小さき者へ」で語られる側となった子のうち、長男は映画俳優の

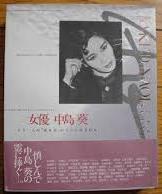

さらに、「小さき者へ」で語られる側となった子のうち、長男は映画俳優の

之

之

テレビドラマや映画で活躍した女優でした。不倫相手との間の子であったという事情ため、16歳の時まで父親=森雅之から認知されませんでした。生涯独身でしたが、演出家で元東大全共闘のオーガナイザー芥正彦(1969年に東大で三島由紀夫との公開討論会を実施したメンバーの一人)とパートーナー関係にありました。何だか、残された者の方が逞しかったような気もする...。

テレビドラマや映画で活躍した女優でした。不倫相手との間の子であったという事情ため、16歳の時まで父親=森雅之から認知されませんでした。生涯独身でしたが、演出家で元東大全共闘のオーガナイザー芥正彦(1969年に東大で三島由紀夫との公開討論会を実施したメンバーの一人)とパートーナー関係にありました。何だか、残された者の方が逞しかったような気もする...。

因みに、中島葵は大島渚監督の「愛のコリーダ」('76年/日・仏)にも、藤竜也が演じた吉蔵の妻役で出ていますが、当然のことながら、吉蔵の情婦・阿部定を演じた松田暎子の方が目立っていました。「愛のコリーダ」は公開の翌年に高田馬場のパール座で観ましたが、日本語の映画にフランス語だったか英語だったかの字幕がつくので変な感じがしました。日本国内での上映は大幅な修正が施されたため(冬の日の外で眠っていて子供たちに雪玉を投げつけられる老乞食を演じた殿山泰司の露出された陰部も含め)、ぼかしの上に外国語の字幕が乗っかっていたような印象があります(2000年に「完全ノーカット版」としてリバイバル上映された)。海外ではベルナルド・ベルトリッチの「ラストタンゴ・イン・パリ」('72年/伊)と比肩し得ると高く評価され、"オーシマ"の名を世界的なものにした作品ですが、国内では田中登監督、宮下順子主演の「実録阿部定」('75年/日活)の方が上との声もありました(阿部定に注目したことは面白いと思ったが、映画の出来としては個人的にはどちらもイマイチか)。

因みに、中島葵は大島渚監督の「愛のコリーダ」('76年/日・仏)にも、藤竜也が演じた吉蔵の妻役で出ていますが、当然のことながら、吉蔵の情婦・阿部定を演じた松田暎子の方が目立っていました。「愛のコリーダ」は公開の翌年に高田馬場のパール座で観ましたが、日本語の映画にフランス語だったか英語だったかの字幕がつくので変な感じがしました。日本国内での上映は大幅な修正が施されたため(冬の日の外で眠っていて子供たちに雪玉を投げつけられる老乞食を演じた殿山泰司の露出された陰部も含め)、ぼかしの上に外国語の字幕が乗っかっていたような印象があります(2000年に「完全ノーカット版」としてリバイバル上映された)。海外ではベルナルド・ベルトリッチの「ラストタンゴ・イン・パリ」('72年/伊)と比肩し得ると高く評価され、"オーシマ"の名を世界的なものにした作品ですが、国内では田中登監督、宮下順子主演の「実録阿部定」('75年/日活)の方が上との声もありました(阿部定に注目したことは面白いと思ったが、映画の出来としては個人的にはどちらもイマイチか)。

「愛のコリーダ」●制作年:1965年●制作国:日本・フランス●監督・脚本:大島渚●製作:アナトール・ドーマン/若松孝二●撮影:伊東英男●音楽:三木稔●原作:山田風太郎「棺の中の悦楽」●時間:96分●出演:藤竜也/松田暎子/中島葵/芹明香/阿部マリ子/三星東美/藤ひろ子/殿山泰司/白石奈緒美/青木真

「愛のコリーダ」●制作年:1965年●制作国:日本・フランス●監督・脚本:大島渚●製作:アナトール・ドーマン/若松孝二●撮影:伊東英男●音楽:三木稔●原作:山田風太郎「棺の中の悦楽」●時間:96分●出演:藤竜也/松田暎子/中島葵/芹明香/阿部マリ子/三星東美/藤ひろ子/殿山泰司/白石奈緒美/青木真 知子/東祐里子/安田清美/南黎/堀小美吉/岡田京子/松廼家喜久平/松井康子/九重京司/富山加津江/福原ひとみ/野田真吉/小林加奈枝/小山明子●公開:1976/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座(77-12-03)(評価:★★★)●併映:「ソドムの市」(ピエル・パオロ・パゾリーニ)

知子/東祐里子/安田清美/南黎/堀小美吉/岡田京子/松廼家喜久平/松井康子/九重京司/富山加津江/福原ひとみ/野田真吉/小林加奈枝/小山明子●公開:1976/10●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座(77-12-03)(評価:★★★)●併映:「ソドムの市」(ピエル・パオロ・パゾリーニ)

著者が「話の特集」('66年創刊)に'66(昭和41)年から'77(昭和52)年にかけて発表した様々なパロディを一冊の本にしたものです('77年の刊行)。パロディとしてのイラストも文章も何れも理屈抜きで楽しく、特に文章パロディのセンスには舌を巻きます。

著者が「話の特集」('66年創刊)に'66(昭和41)年から'77(昭和52)年にかけて発表した様々なパロディを一冊の本にしたものです('77年の刊行)。パロディとしてのイラストも文章も何れも理屈抜きで楽しく、特に文章パロディのセンスには舌を巻きます。 その他にも、様々なパロディのオンパレードですが、何と言っても圧巻なのは、'70年から'77年の間5回に分けて掲載された、川端康成('68年ノーベル文学書受賞)の「雪国」の冒頭部分を、多くの文筆家らの作風に合わせて偽作したもの。

その他にも、様々なパロディのオンパレードですが、何と言っても圧巻なのは、'70年から'77年の間5回に分けて掲載された、川端康成('68年ノーベル文学書受賞)の「雪国」の冒頭部分を、多くの文筆家らの作風に合わせて偽作したもの。

吉村昭(1927‐2006)の動物をモチーフとした小説4編(「海の鼠」「蝸牛」「鵜」「魚影の群れ」)を所収していますが、'73(昭和48)年の単行本刊行時、この中で最も長い冒頭作の「海の鼠」が本のタイトルだったのが、'83(昭和58)年の文庫化に際して、巻末の「魚影の群れ」が文庫タイトルになったのは、同年、映画「魚影の群れ」が公開されたことも関係しているでしょう。

吉村昭(1927‐2006)の動物をモチーフとした小説4編(「海の鼠」「蝸牛」「鵜」「魚影の群れ」)を所収していますが、'73(昭和48)年の単行本刊行時、この中で最も長い冒頭作の「海の鼠」が本のタイトルだったのが、'83(昭和58)年の文庫化に際して、巻末の「魚影の群れ」が文庫タイトルになったのは、同年、映画「魚影の群れ」が公開されたことも関係しているでしょう。

拳はともかく、娘が夏目雅子(1957-1985/享年27)、妻が十朱幸代で、キレイ過ぎて猟師の家族に見えないのが難であるのと、原作にはない人情ドラマを盛り込み過ぎたために間延びし、ラストも少し変えてしまってあるのが今一つ好きになれない理由です。原作は、文庫本70ページほどの中篇で、映画のようにべとべとしておらず、男臭さと言うより、男の生き方の不器用さや侘びしさが滲む佳作です。

拳はともかく、娘が夏目雅子(1957-1985/享年27)、妻が十朱幸代で、キレイ過ぎて猟師の家族に見えないのが難であるのと、原作にはない人情ドラマを盛り込み過ぎたために間延びし、ラストも少し変えてしまってあるのが今一つ好きになれない理由です。原作は、文庫本70ページほどの中篇で、映画のようにべとべとしておらず、男臭さと言うより、男の生き方の不器用さや侘びしさが滲む佳作です。

「魚影の群れ」●制作年:1983年●監督:相米慎二●脚本:田中陽造●撮影:長沼六男●音楽:三枝成章●テーマソング(唄):

「魚影の群れ」●制作年:1983年●監督:相米慎二●脚本:田中陽造●撮影:長沼六男●音楽:三枝成章●テーマソング(唄):

「横山秀夫サスペンス・真相」●監督:榎戸耕史●プロデューサー:杉本明千世●脚本:加藤正人徹●原作:横山秀夫●時間:95分●出演:小林稔侍/中田喜子/岩崎加根子/酒井彩名/伊澤健/高橋長英/デビッド伊東/矢島健一●放映:2005/05/02(全1回)●放送局:TBS

「横山秀夫サスペンス・真相」●監督:榎戸耕史●プロデューサー:杉本明千世●脚本:加藤正人徹●原作:横山秀夫●時間:95分●出演:小林稔侍/中田喜子/岩崎加根子/酒井彩名/伊澤健/高橋長英/デビッド伊東/矢島健一●放映:2005/05/02(全1回)●放送局:TBS

映画「半落ち」(2003年/東映)

映画「半落ち」(2003年/東映)

山本 夏彦(1915-2002/享年87)

山本 夏彦(1915-2002/享年87)

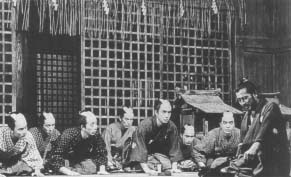

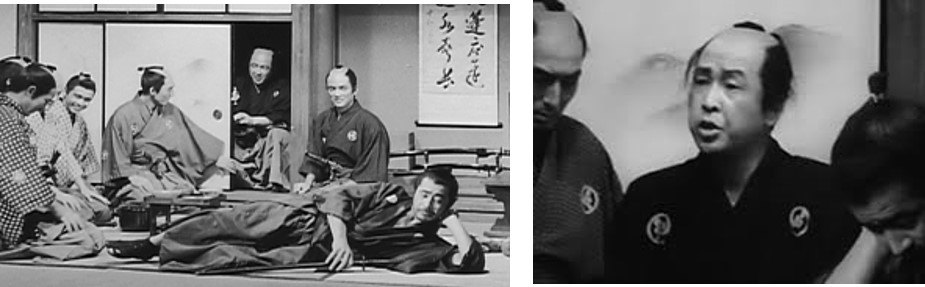

作にこうした決闘場面は無い)、どちらかと言うと、切羽詰ると知恵を絞って苦境を乗り切るタイプで、未熟な若侍たちをリードしながらも、結構自分自身も窮地においては焦りまくっていたりします。

作にこうした決闘場面は無い)、どちらかと言うと、切羽詰ると知恵を絞って苦境を乗り切るタイプで、未熟な若侍たちをリードしながらも、結構自分自身も窮地においては焦りまくっていたりします。

城代のグループを手助けすることになったついでに、あわよくば仕官が叶えばと思っているくせに、城代の救出が成ると自ら姿を消すという美意識の持ち主で、それでも一方で、誰か追っかけて来て呼び止めてくれないかなあなんて考えている、こうした等身大の人物像がユーモラスに描かれていて、読後感もいいです。

城代のグループを手助けすることになったついでに、あわよくば仕官が叶えばと思っているくせに、城代の救出が成ると自ら姿を消すという美意識の持ち主で、それでも一方で、誰か追っかけて来て呼び止めてくれないかなあなんて考えている、こうした等身大の人物像がユーモラスに描かれていて、読後感もいいです。 小林桂樹

小林桂樹

黒澤明は最初は原作に忠実に沿って、やや脆弱な人物像の主人公として脚本を書いたのですが、映画会社に採用されず、その後映画「

黒澤明は最初は原作に忠実に沿って、やや脆弱な人物像の主人公として脚本を書いたのですが、映画会社に採用されず、その後映画「 たためその続編に近いものを要請されて、一度はオクラになっていた脚本を、「用心棒」で三船が演じた桑畑三十郎のイメージに合わせて「剣豪」時代劇風に脚色し直したそうで、ついでに主人公の名前まで「菅田平野」→「椿三十郎」と、前作に似せたものに変えたわけです(映画の中では、主人公が自分でテキトーに付けた呼び名とされている)。

たためその続編に近いものを要請されて、一度はオクラになっていた脚本を、「用心棒」で三船が演じた桑畑三十郎のイメージに合わせて「剣豪」時代劇風に脚色し直したそうで、ついでに主人公の名前まで「菅田平野」→「椿三十郎」と、前作に似せたものに変えたわけです(映画の中では、主人公が自分でテキトーに付けた呼び名とされている)。

映画化作品の方は、28年間にわたって黒澤の助手を務めたという経歴を持つ小泉堯史監督の監督デビュー作で、スタッフ・キャストを含め「黒澤組」が結集して作った作品でもあり、冒頭に「この映画を黒澤明監督に捧げる」とあります。

映画化作品の方は、28年間にわたって黒澤の助手を務めたという経歴を持つ小泉堯史監督の監督デビュー作で、スタッフ・キャストを含め「黒澤組」が結集して作った作品でもあり、冒頭に「この映画を黒澤明監督に捧げる」とあります。 元が中編でそれを引き延ばしているだけに、良く言えばじっくり撮っていると言えますが、ややスローな印象も。伊兵衛を演じた寺尾聡は悪くなかったけれど、脇役陣(エキストラ級の端役陣)のセリフが「学芸会」調だったりして、黒澤明監督ならこんな演技にはOKを出さないだろうと思われる場面がいくつかありました。

元が中編でそれを引き延ばしているだけに、良く言えばじっくり撮っていると言えますが、ややスローな印象も。伊兵衛を演じた寺尾聡は悪くなかったけれど、脇役陣(エキストラ級の端役陣)のセリフが「学芸会」調だったりして、黒澤明監督ならこんな演技にはOKを出さないだろうと思われる場面がいくつかありました。 日本アカデミー賞において最優秀作品賞、最優秀脚本賞(故・黒澤明)、最優秀主演男優賞(寺尾聡)、最優秀助演女優賞(原田美枝子)、最優秀音楽賞(佐藤勝)、最優秀撮影賞(上田正治)、最優秀照明賞(佐野武治)、最優秀美術賞(村木与四郎)の8部門の最優秀賞を獲得。但し、個人的には、セリフの一部が現代語っぽくなっている部分もあり、それが少し気になりました。これは黒澤作品でもみられますが(そもそも、この作品の脚本は黒澤自身)、黒澤監督作品の場合、骨太の演出でカバーして不自然さを感じさせないところが、この映画では、先のエキストラ級の端役陣の「学芸会」調のセリフも含め、そうした勢いが感じられませんでした。そのため、そうした不自然さが目立った印象を受けたように個人的には感じました。

日本アカデミー賞において最優秀作品賞、最優秀脚本賞(故・黒澤明)、最優秀主演男優賞(寺尾聡)、最優秀助演女優賞(原田美枝子)、最優秀音楽賞(佐藤勝)、最優秀撮影賞(上田正治)、最優秀照明賞(佐野武治)、最優秀美術賞(村木与四郎)の8部門の最優秀賞を獲得。但し、個人的には、セリフの一部が現代語っぽくなっている部分もあり、それが少し気になりました。これは黒澤作品でもみられますが(そもそも、この作品の脚本は黒澤自身)、黒澤監督作品の場合、骨太の演出でカバーして不自然さを感じさせないところが、この映画では、先のエキストラ級の端役陣の「学芸会」調のセリフも含め、そうした勢いが感じられませんでした。そのため、そうした不自然さが目立った印象を受けたように個人的には感じました。

「椿三十郎」●制作年:1962年●製作:東宝・黒澤プロダクション●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/菊島隆三/小国英雄●撮>影:小泉福造/斎藤孝雄●音楽:佐藤勝●原作:山本周五郎「日日平安」●時間:96分●出演:三船敏郎/仲代達矢/司葉子/加山雄三/小林桂樹/団令子/志村喬/藤原釜足/入江たか子/清水将夫/伊藤雄之助/久

「椿三十郎」●制作年:1962年●製作:東宝・黒澤プロダクション●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/菊島隆三/小国英雄●撮>影:小泉福造/斎藤孝雄●音楽:佐藤勝●原作:山本周五郎「日日平安」●時間:96分●出演:三船敏郎/仲代達矢/司葉子/加山雄三/小林桂樹/団令子/志村喬/藤原釜足/入江たか子/清水将夫/伊藤雄之助/久 保

保

明/太刀川寛/土屋嘉男/田中邦衛/江原達怡/平田昭彦/小川虎之助/堺左千夫/松井鍵三/樋口年子/波里達彦/佐田豊/清水元/大友伸/広瀬正一/大橋史典●劇場公開:1962/01●配給:東宝(評価★★★★☆)

明/太刀川寛/土屋嘉男/田中邦衛/江原達怡/平田昭彦/小川虎之助/堺左千夫/松井鍵三/樋口年子/波里達彦/佐田豊/清水元/大友伸/広瀬正一/大橋史典●劇場公開:1962/01●配給:東宝(評価★★★★☆)

「雨あがる」●制作年:2000年●製作:黒澤久雄/原正人●監督:小泉堯史●脚本:黒澤明/菊島隆三/小国英雄●撮影:上田正治●音楽:佐藤勝●原作:山本周五郎「雨あがる」●時間:96分●出演:寺尾聰/宮崎美子/三船史郎/吉岡秀隆/仲代達矢/原

「雨あがる」●制作年:2000年●製作:黒澤久雄/原正人●監督:小泉堯史●脚本:黒澤明/菊島隆三/小国英雄●撮影:上田正治●音楽:佐藤勝●原作:山本周五郎「雨あがる」●時間:96分●出演:寺尾聰/宮崎美子/三船史郎/吉岡秀隆/仲代達矢/原 田美枝子/井川比佐志/檀ふみ/大寶智子/松村達雄/奥村公延/頭師孝雄/山口馬木也/森塚敏/犬山半太夫/鈴木美恵/児玉謙次/加藤隆之/森山祐子/下川辰平●劇場公開:2000/01●配給:東宝(評価★★★)

田美枝子/井川比佐志/檀ふみ/大寶智子/松村達雄/奥村公延/頭師孝雄/山口馬木也/森塚敏/犬山半太夫/鈴木美恵/児玉謙次/加藤隆之/森山祐子/下川辰平●劇場公開:2000/01●配給:東宝(評価★★★)

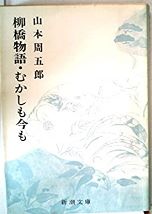

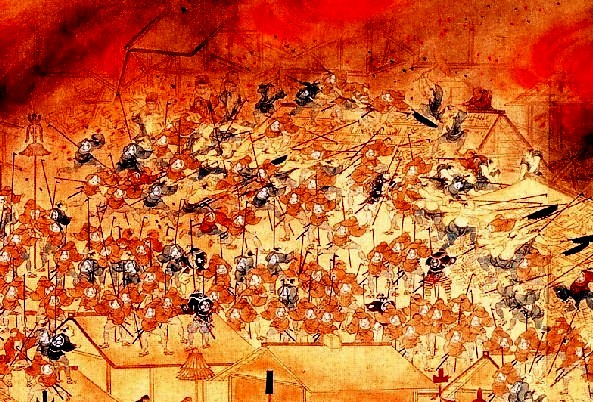

1946(昭和21)年発表の「柳橋物語」は、上方に働きに出る〈庄吉〉に、幼さゆえの恋情で「待っているわ」と夫婦約束をした〈おせん〉が、江戸の大火(明暦の大火・1657年)で生活のすべてを失って記憶喪失になるまでショックを受ながらも、逃げのびる際に拾った赤子をわが子のように育てるものの、上方から戻った庄吉はそれを見て彼女の不義理ととる―という、たたみかけるような逆境に翻弄される一女性の人生を描いたもの。

1946(昭和21)年発表の「柳橋物語」は、上方に働きに出る〈庄吉〉に、幼さゆえの恋情で「待っているわ」と夫婦約束をした〈おせん〉が、江戸の大火(明暦の大火・1657年)で生活のすべてを失って記憶喪失になるまでショックを受ながらも、逃げのびる際に拾った赤子をわが子のように育てるものの、上方から戻った庄吉はそれを見て彼女の不義理ととる―という、たたみかけるような逆境に翻弄される一女性の人生を描いたもの。

映画「あかね空」(2007年/角川映画)監督:浜本正機/出演:内野聖陽・中谷美紀・中村梅雀

映画「あかね空」(2007年/角川映画)監督:浜本正機/出演:内野聖陽・中谷美紀・中村梅雀

和見的な業務推進部長・松岡を橋爪功がそれぞれ好演し、ラストで思わぬセリフを口にする副頭取は児玉清、女性初というMOF担は黒木瞳がやってましたが、それらもハマっていました(「MOF担」そのものは、官民癒着を助長するものとして廃止されたぐらいだから、ややキレイに描かれすぎている感じもあるが...)。

和見的な業務推進部長・松岡を橋爪功がそれぞれ好演し、ラストで思わぬセリフを口にする副頭取は児玉清、女性初というMOF担は黒木瞳がやってましたが、それらもハマっていました(「MOF担」そのものは、官民癒着を助長するものとして廃止されたぐらいだから、ややキレイに描かれすぎている感じもあるが...)。

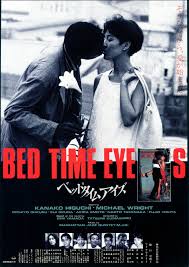

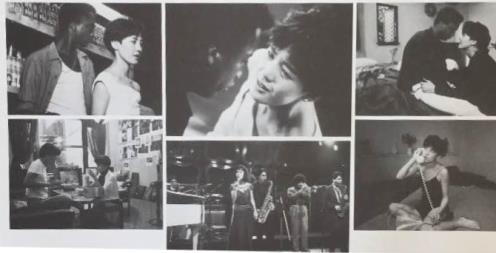

『ベッドタイムアイズ』は1987年に「

『ベッドタイムアイズ』は1987年に「

映画化され、何度かTVドラマ化もされもされているので、この状況設定はよく知られているのではないでしょうか。降旗康男監督による映画化作品「あ・うん」('89年/東宝)では、高倉健・坂東英二が主演を務め、'00年にはTBSの新春ドラマで久世光彦演出のもと田中裕子、小林薫主演で放映されましたが、個人的には、作者自身が脚本も手掛けた'80年のフランキー堺・杉浦直樹主演のNHKの全4話のものの方がいいと思いました(2013年にDVD化された)。

映画化され、何度かTVドラマ化もされもされているので、この状況設定はよく知られているのではないでしょうか。降旗康男監督による映画化作品「あ・うん」('89年/東宝)では、高倉健・坂東英二が主演を務め、'00年にはTBSの新春ドラマで久世光彦演出のもと田中裕子、小林薫主演で放映されましたが、個人的には、作者自身が脚本も手掛けた'80年のフランキー堺・杉浦直樹主演のNHKの全4話のものの方がいいと思いました(2013年にDVD化された)。

向田邦子(1929‐1981)

向田邦子(1929‐1981) 1980(昭和55)年上半期・第83回「直木賞」受賞作の「かわうそ」「犬小屋」「花の名前」を含む向田邦子(1929‐1981)の短編集。

1980(昭和55)年上半期・第83回「直木賞」受賞作の「かわうそ」「犬小屋」「花の名前」を含む向田邦子(1929‐1981)の短編集。

ちくま文庫版は「川三部作」として、「泥の河」「

ちくま文庫版は「川三部作」として、「泥の河」「 「泥の河」●制作年:1981年●監督:小栗康平●脚本:重森孝子●撮影:安藤庄平●音楽:毛利蔵人●原作:宮本

「泥の河」●制作年:1981年●監督:小栗康平●脚本:重森孝子●撮影:安藤庄平●音楽:毛利蔵人●原作:宮本 輝●時間:105分●出演:田村高廣/藤田弓子/朝原靖貴/桜井稔/柴田真生子/加賀まりこ/殿山泰司/芦屋雁之助/西山嘉孝/蟹江敬三/八木昌子/初音礼子●劇場公開:1981/01●配給:東映セントラル●最初に観た場所:日比谷・第一生命ホール(81-05-22)●2回目:池袋・テアトル池袋(82-07-24)(併映:「駅 STATION」(降旗康雄))●3回目:キネカ大森(85-02-02) (評価★★★★☆)

輝●時間:105分●出演:田村高廣/藤田弓子/朝原靖貴/桜井稔/柴田真生子/加賀まりこ/殿山泰司/芦屋雁之助/西山嘉孝/蟹江敬三/八木昌子/初音礼子●劇場公開:1981/01●配給:東映セントラル●最初に観た場所:日比谷・第一生命ホール(81-05-22)●2回目:池袋・テアトル池袋(82-07-24)(併映:「駅 STATION」(降旗康雄))●3回目:キネカ大森(85-02-02) (評価★★★★☆)

「道頓堀川」●制作年:1982年●監督:深作欣二●製作:織田明/斎藤守恒●脚本:野上龍雄/深作欣二●撮影:川又昂●音楽:若草恵(テーマ曲:上田正樹「哀しい色やねん」)●原作:宮本輝●時間:130分●出演:松坂

「道頓堀川」●制作年:1982年●監督:深作欣二●製作:織田明/斎藤守恒●脚本:野上龍雄/深作欣二●撮影:川又昂●音楽:若草恵(テーマ曲:上田正樹「哀しい色やねん」)●原作:宮本輝●時間:130分●出演:松坂 慶子/真田広之/佐藤浩市/古館ゆき/大滝秀治/渡瀬恒彦/山崎努/柄本明/カルーセル麻紀/加賀まりこ/名古屋章/片桐竜次/加島潤/成瀬正/岡本麗●劇場公開:1982/06●配給:松竹●最初に観た場所:吉祥寺松竹(82-07-04) (評価★★★) 真田広之(邦彦)・山崎努(喫茶店「リバー」のマスター・武内てつお)

慶子/真田広之/佐藤浩市/古館ゆき/大滝秀治/渡瀬恒彦/山崎努/柄本明/カルーセル麻紀/加賀まりこ/名古屋章/片桐竜次/加島潤/成瀬正/岡本麗●劇場公開:1982/06●配給:松竹●最初に観た場所:吉祥寺松竹(82-07-04) (評価★★★) 真田広之(邦彦)・山崎努(喫茶店「リバー」のマスター・武内てつお)

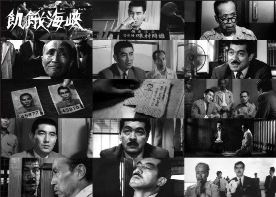

.jpg) 昭和22年秋、台風のため青函連絡船・層雲丸の転覆事故が起き、必死の救助活動が行われる中、3人の復員服姿の男が台風で不通になった列車から飛び降り、転覆事故の混乱に紛れ、本土へ向けて夜の海峡を船を漕いでいた。台風が去った後、転覆した層雲丸の乗客の遺体が次々と収容されるが、引取り人のいない遺体があり、収容遺体は実際の乗客数より2体多かった。一方、同じ台風の中、函館市内て質屋が全焼する火事があり、焼け跡から質屋一家の他殺体が発見され、質屋一家強盗殺人事件と、転覆事故の乗船者数より多い2体の遺体が結びついた―。

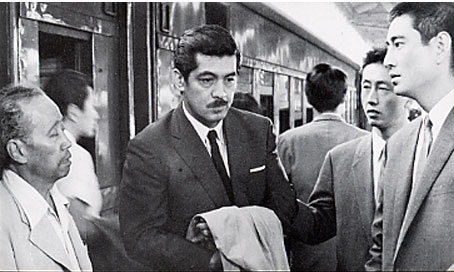

昭和22年秋、台風のため青函連絡船・層雲丸の転覆事故が起き、必死の救助活動が行われる中、3人の復員服姿の男が台風で不通になった列車から飛び降り、転覆事故の混乱に紛れ、本土へ向けて夜の海峡を船を漕いでいた。台風が去った後、転覆した層雲丸の乗客の遺体が次々と収容されるが、引取り人のいない遺体があり、収容遺体は実際の乗客数より2体多かった。一方、同じ台風の中、函館市内て質屋が全焼する火事があり、焼け跡から質屋一家の他殺体が発見され、質屋一家強盗殺人事件と、転覆事故の乗船者数より多い2体の遺体が結びついた―。 [映画]函館署のベテラン刑事の弓坂(伴淳三郎)は、亡くなった男2人と行動を共にしていた犬飼太吉なる大男の行方を粘りつよく捜索を続け、その男・犬飼太吉(三國連太郎)と思われる男と一夜を共にした女郎・杉戸八重(左幸子)の存在を突き止める―。

[映画]函館署のベテラン刑事の弓坂(伴淳三郎)は、亡くなった男2人と行動を共にしていた犬飼太吉なる大男の行方を粘りつよく捜索を続け、その男・犬飼太吉(三國連太郎)と思われる男と一夜を共にした女郎・杉戸八重(左幸子)の存在を突き止める―。

主人公・犬飼役の三國連太郎の生涯最高の演技に加えて、刑事役の高倉健の演技もいいですが、高倉健と共に捜査にあたる元

主人公・犬飼役の三國連太郎の生涯最高の演技に加えて、刑事役の高倉健の演技もいいですが、高倉健と共に捜査にあたる元 刑事役の伴淳三郎と、堅気になろうとしてなれない薄幸の女性・八重(ひたすら犬飼を思いながら生き続ける哀しさ)を演じた左幸子の演技が、この二人もまた生涯最高の演技と言っていいくらいに、とてもいいです。

刑事役の伴淳三郎と、堅気になろうとしてなれない薄幸の女性・八重(ひたすら犬飼を思いながら生き続ける哀しさ)を演じた左幸子の演技が、この二人もまた生涯最高の演技と言っていいくらいに、とてもいいです。 とりわけ伴淳三郎については、内田吐夢監督がロケで、大勢の見物人の前で彼を罵倒して何十回もNGを出し、喜劇王伴淳のプライドをズタズタに傷つけ、すっかり意気消沈させたとのことで、実はそれこそが内田吐夢の狙いであり、伴淳がいつもの喜劇と場が違って巨匠の撮る大作にシリアスな大役ということで、いいところを見せようと肩に力が入り過ぎるのを、監督が伴淳を怒鳴りつける事で意図的に元気をなくさせ、それが作品が求めるところの人生に疲弊している老刑事像に繋がったというから、恐ろしいまでの演出です。

とりわけ伴淳三郎については、内田吐夢監督がロケで、大勢の見物人の前で彼を罵倒して何十回もNGを出し、喜劇王伴淳のプライドをズタズタに傷つけ、すっかり意気消沈させたとのことで、実はそれこそが内田吐夢の狙いであり、伴淳がいつもの喜劇と場が違って巨匠の撮る大作にシリアスな大役ということで、いいところを見せようと肩に力が入り過ぎるのを、監督が伴淳を怒鳴りつける事で意図的に元気をなくさせ、それが作品が求めるところの人生に疲弊している老刑事像に繋がったというから、恐ろしいまでの演出です。

「飢餓海峡」●制作年:1965年●制作:東映●監督:内田吐夢●脚本:鈴木尚之●撮影:仲沢半次郎●音楽:冨田勲●時間:183分●出演:三國連太郎(樽見京一郎/犬飼多吉)、左幸子(杉戸八重/千鶴)/伴淳三郎(弓坂吉太郎刑事、函館)/高倉健(味

「飢餓海峡」●制作年:1965年●制作:東映●監督:内田吐夢●脚本:鈴木尚之●撮影:仲沢半次郎●音楽:冨田勲●時間:183分●出演:三國連太郎(樽見京一郎/犬飼多吉)、左幸子(杉戸八重/千鶴)/伴淳三郎(弓坂吉太郎刑事、函館)/高倉健(味 村時雄刑事、東舞鶴)/加藤嘉(杉戸長左衛門、八重の父)/三井弘次(本島進市、亀戸の女郎屋「梨花」の主人)/沢村貞子(本島妙子)/藤田進(東舞鶴警察署長、味村の上司)/風見章子(樽見敏子、樽見の妻)/山本麟一(和尚、弓坂

村時雄刑事、東舞鶴)/加藤嘉(杉戸長左衛門、八重の父)/三井弘次(本島進市、亀戸の女郎屋「梨花」の主人)/沢村貞子(本島妙子)/藤田進(東舞鶴警察署長、味村の上司)/風見章子(樽見敏子、樽見の妻)/山本麟一(和尚、弓坂 の読経を褒める)/最上逸馬(沼田八郎、岩内の強盗犯)/安藤三男(木島忠吉、岩内の強盗犯)/沢彰謙(来間末吉)/関山耕司(堀口刑事、東舞鶴)/亀石征一郎(小川、チンピラ)/八名信夫(町田、チンピラ)/菅沼正(佐藤刑事、函館)/曽根秀介(八重が大湊で働いていた娼館、"花や"の主人)/牧野内とみ子(朝日館女中)/志摩栄(岩内署長)/岡野耕作(戸波刑事、函館)/鈴木昭生(唐木刑事、東舞鶴)/八木貞男(岩田刑事、東舞鶴)/外山高士(田島清之助、岩内署巡査部長)/安城百合子(葛城時子、八重が東京で訪ねる)/河村久子(煙草屋のおかみ)/高須準之助(竹中誠一、樽見家の書生)/河合絃司(巣本虎次郎、網走刑務所所長)/加藤忠(刈田治助)/須賀良(鉄、チンピラ)/大久保正信(漁師の辰次)/西村淳二(下北の巡査)/田村錦人(大湊の

の読経を褒める)/最上逸馬(沼田八郎、岩内の強盗犯)/安藤三男(木島忠吉、岩内の強盗犯)/沢彰謙(来間末吉)/関山耕司(堀口刑事、東舞鶴)/亀石征一郎(小川、チンピラ)/八名信夫(町田、チンピラ)/菅沼正(佐藤刑事、函館)/曽根秀介(八重が大湊で働いていた娼館、"花や"の主人)/牧野内とみ子(朝日館女中)/志摩栄(岩内署長)/岡野耕作(戸波刑事、函館)/鈴木昭生(唐木刑事、東舞鶴)/八木貞男(岩田刑事、東舞鶴)/外山高士(田島清之助、岩内署巡査部長)/安城百合子(葛城時子、八重が東京で訪ねる)/河村久子(煙草屋のおかみ)/高須準之助(竹中誠一、樽見家の書生)/河合絃司(巣本虎次郎、網走刑務所所長)/加藤忠(刈田治助)/須賀良(鉄、チンピラ)/大久保正信(漁師の辰次)/西村淳二(下北の巡査)/田村錦人(大湊の