「●映画」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1731】 熊井 啓 『黒部の太陽―ミフネと裕次郎』

「●か 亀井 俊介」の インデックッスへ 「●ジョン・ヒューストン監督作品」の インデックッスへ 「●マリリン・モンロー 出演作品」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「○都内の主な閉館映画館」の インデックッスへ(大井ロマン)

評伝としての部分も、日本を含む文化に与えた影響の部分についても前著より詳しい。

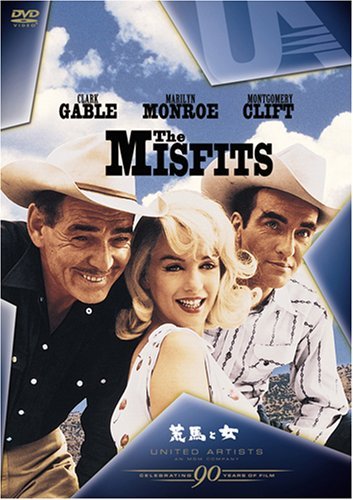

「荒馬と女」(1961)

「荒馬と女」(1961) 亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学))

亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学))

『アメリカでいちばん美しい人―マリリン・モンローの文化史』 ['04年] 『マリリン・モンロー (岩波新書 黄版 (381))

』 ['87年]

Andy Warhol "Marilyn (pink)"

著者の新書版『マリリン・モンロー』('87年/岩波新書)は、著者自身によれば、モンローをめぐる「文化」についての本であって「伝記」を目指したものではなかったとしていますが、本書では、Ⅰ・Ⅱ章でモンローの生涯を前著より掘り下げ、多くの伝記や評論を参照しつつ、写真も豊富に交えて(表紙の"ジャンプするマリリン"もいい)より評伝風に記す一方、Ⅲ・Ⅳ章で、モンローの人間性と女優としての系譜を探るとともに、死後、彼女が「愛の女神」としてイコン(偶像)化される過程を、アンディ・ウォーホルの作品に代表されるようなアメリカ文化の展開と合わせて論じています。

著者の新書版『マリリン・モンロー』('87年/岩波新書)は、著者自身によれば、モンローをめぐる「文化」についての本であって「伝記」を目指したものではなかったとしていますが、本書では、Ⅰ・Ⅱ章でモンローの生涯を前著より掘り下げ、多くの伝記や評論を参照しつつ、写真も豊富に交えて(表紙の"ジャンプするマリリン"もいい)より評伝風に記す一方、Ⅲ・Ⅳ章で、モンローの人間性と女優としての系譜を探るとともに、死後、彼女が「愛の女神」としてイコン(偶像)化される過程を、アンディ・ウォーホルの作品に代表されるようなアメリカ文化の展開と合わせて論じています。

新書版にあったことと重なる内容も少なくないのですが、これも前著にもあった日本の大衆文化やアーティストたちに与えた影響についても、近年のものまで含めてより詳細に紹介されていて、新書版の方が入手しにくいこともあり、これはこれで堪能できる1冊と言えるのではないでしょうか。

Monroe and Arthur Miller Monroe and Truman Capote

文学者との関係において、前著ではノーマン・メイラーが重点的にとりあげられていましたが、本書ではその他に、アーサー・ミラー(モンローの最後の夫でモンロー主演の遺作「荒馬と女」のシナリオを書いている)、トルーマン・カポーティ(自作「ティファニーで朝食を」の主演にモンローを推したがハリウッドはオードリー・ヘップバーンを選んだ)なども取り上げています。

文学者との関係において、前著ではノーマン・メイラーが重点的にとりあげられていましたが、本書ではその他に、アーサー・ミラー(モンローの最後の夫でモンロー主演の遺作「荒馬と女」のシナリオを書いている)、トルーマン・カポーティ(自作「ティファニーで朝食を」の主演にモンローを推したがハリウッドはオードリー・ヘップバーンを選んだ)なども取り上げています。

アーサー・ミラーは大男、トルーマン・カポーティは小男でしたが、モンローの好みは長身の男? 「荒馬と女」の撮影ではクラーク・ゲーブルに好意を寄せたようだし。もっとも、もう1人の共演者、モンゴメリー・クリフトはホモセクシュアルでしたが(因みに、モンローに恋したトルーマン・カポーティもホモセクシュアルだった)。

上のモンローとアーサー・ミラーの写真は、アーサー・ミラーが「荒馬の女」(1961年)の撮影現場を訪れた時のものですが、この時はもう既に夫婦仲は冷え切っていたものになっていたようです。

上のモンローとアーサー・ミラーの写真は、アーサー・ミラーが「荒馬の女」(1961年)の撮影現場を訪れた時のものですが、この時はもう既に夫婦仲は冷え切っていたものになっていたようです。

「荒馬と女」リバイバル公開時チラシ

映画自体はいかにも劇作家らしい脚本、砂漠で繰り広げられる心理劇という感じで、個人的にはイマイチでしたが、モンローの遺作となっただけでなく(1962年没(享年36))、クラーク・ゲーブル(1960年没(享年59))にとっても遺作となった作品で(ゲーブルはこの作品の公開前に亡くなっている)、モンゴメリー・クリフト(1966年没(享年45))もこの作品の公開後5年ほどで亡くなっていることに因縁めいたものを感じます(因みに、モンローは生前、モンゴメリー・クリフトについて、「私よりネがクライ人なんてモンティーしかいないわ」と言っていたという)。

映画自体はいかにも劇作家らしい脚本、砂漠で繰り広げられる心理劇という感じで、個人的にはイマイチでしたが、モンローの遺作となっただけでなく(1962年没(享年36))、クラーク・ゲーブル(1960年没(享年59))にとっても遺作となった作品で(ゲーブルはこの作品の公開前に亡くなっている)、モンゴメリー・クリフト(1966年没(享年45))もこの作品の公開後5年ほどで亡くなっていることに因縁めいたものを感じます(因みに、モンローは生前、モンゴメリー・クリフトについて、「私よりネがクライ人なんてモンティーしかいないわ」と言っていたという)。

本書に何度か引用されている「ヘミングウェイとモンロー。彼らの名前はそっとしておけ。彼らは私たちにとって、2人のアメリカでいちばん美しい人だった」という言葉を述べた のはノーマン・メイラーですが、モンロー自身はヘミングウェイを、彼がハンティングを好んだという理由で好きでなかったというのは面白いエピソードです。大女優には動物愛護主義者が多いのかな(「荒馬と女」での彼女の役どころもそれに近い要素を持ったキャラクターなのだが)。

のはノーマン・メイラーですが、モンロー自身はヘミングウェイを、彼がハンティングを好んだという理由で好きでなかったというのは面白いエピソードです。大女優には動物愛護主義者が多いのかな(「荒馬と女」での彼女の役どころもそれに近い要素を持ったキャラクターなのだが)。

全体を通して著者の最も言わんとしていることは、「マリリンの前にマリリンなく、マリリンの後にマリリンなし」ということであるように思えました。

Jayne Mansfield

モンローの後継者とされたジェーン・マンスフィールドが、モンロー以上の巨乳である上に「知能指数158」という宣伝文句だったというのは、モンローの死後、「白痴美」と思われた彼女の言動を後で振り返ってみると、実はモンローかなり頭のいい女性だったと思われたということと関係しているのではないだろうかと、個人的には思いました。よくモンローに比されるマドンナも、知能指数は140以上あると聞きますが、ただし著者は、両者を異質のものとして捉えているようです。両者の時代の間にフェニミズム運動があって女性からの受容のされ方が異なり、またイメージ的にも、マドンナの基調は"黒"であるのに対し、モンローは"白"であるとのことです。

モンローの後継者とされたジェーン・マンスフィールドが、モンロー以上の巨乳である上に「知能指数158」という宣伝文句だったというのは、モンローの死後、「白痴美」と思われた彼女の言動を後で振り返ってみると、実はモンローかなり頭のいい女性だったと思われたということと関係しているのではないだろうかと、個人的には思いました。よくモンローに比されるマドンナも、知能指数は140以上あると聞きますが、ただし著者は、両者を異質のものとして捉えているようです。両者の時代の間にフェニミズム運動があって女性からの受容のされ方が異なり、またイメージ的にも、マドンナの基調は"黒"であるのに対し、モンローは"白"であるとのことです。

モンローがドストエフスキー作品などを読んで自分を高める努力をし、リー・ストラスバーグ主宰の「アクターズ・スタジオ」に通って演技を学んだことは、自らの人気と実力のギャップを埋めようした葛藤として知られていますが、周囲はそうした彼女の努力が逆に彼女の魅力をスポイルするのではと危惧した―そうした中で、演技の大家ストラスバーグ(「ゴッド・ファーザーPARTII 」に役者としても出ていたなあ、この人)が、モンローとマーロン・ブランドが、彼の門下で最も優れた才能の持ち主であると認めていたというのは、大変興味深いことです。

でも、トルーマン・カポーティからの「ティファニーで朝食を」の出演依頼を断ったポーラ・ストラスバーグは、リー・ストラスバーグの妻でアクターズ・スタジオのコーチだった人なんだなあ。作家の井上篤夫氏によると、彼女は「荒馬の女」に関しても、「私は『荒馬と女』のひとコマひとコマに携わってきたわ。私の仕事ぶりはスクリーンに表われている」と言っており、ジョン・ヒューストンは、「ポーラには思い知らせてやるつもりだ。この映画を牛耳っている」と怒っていますから、相当干渉したのでしょう。

でも、トルーマン・カポーティからの「ティファニーで朝食を」の出演依頼を断ったポーラ・ストラスバーグは、リー・ストラスバーグの妻でアクターズ・スタジオのコーチだった人なんだなあ。作家の井上篤夫氏によると、彼女は「荒馬の女」に関しても、「私は『荒馬と女』のひとコマひとコマに携わってきたわ。私の仕事ぶりはスクリーンに表われている」と言っており、ジョン・ヒューストンは、「ポーラには思い知らせてやるつもりだ。この映画を牛耳っている」と怒っていますから、相当干渉したのでしょう。

「荒馬と女」●原題:THE MISFITS●制作年:1961年●制作国:アメリカ 「荒馬と女 [DVD]

「荒馬と女」●原題:THE MISFITS●制作年:1961年●制作国:アメリカ 「荒馬と女 [DVD]」 ●監督:ジョン・ヒューストン●製作:フランク・E・テイラー●脚本:アーサー・ミ

ラー●撮影:ラッセル・メティ●音楽:アレックス・ノース●時間:124分●出演:マリリン・モンロー/クラーク・ゲーブル/モンゴメリー・クリフト/イーライ・ウォラック/セルマ・リッター/ジェームズ・バートン/エステル・ウィンウッド●日本公開:1961/06●配給:セントラル●最初に観た場所:大井ロマン (85-09-22) (評価:★★★)●併映:「白鯨」(ジョン・ヒューストン)

ラー●撮影:ラッセル・メティ●音楽:アレックス・ノース●時間:124分●出演:マリリン・モンロー/クラーク・ゲーブル/モンゴメリー・クリフト/イーライ・ウォラック/セルマ・リッター/ジェームズ・バートン/エステル・ウィンウッド●日本公開:1961/06●配給:セントラル●最初に観た場所:大井ロマン (85-09-22) (評価:★★★)●併映:「白鯨」(ジョン・ヒューストン)

大井ロマン(大井武蔵野館) 1999(平成11)年1月31日閉館

著者は、「近代文学におけるホイットマンの運命」研究で日本学士院賞を受賞したアメリカ文学者(この人、日本エッセイストクラブ賞も受賞している)。著者によれば、マリリン・モンロー(1926-1962/享年36)は、生きている間は「白痴美の女」と見られることが多かったのが、その死を契機として同情をもって見られるようになり、謀殺説などもあってハリウッドに殺された犠牲者とされる傾向があったとのこと。著者は、こうした、彼女を弱者に仕立て上げるあまり、彼女が自分を向上

著者は、「近代文学におけるホイットマンの運命」研究で日本学士院賞を受賞したアメリカ文学者(この人、日本エッセイストクラブ賞も受賞している)。著者によれば、マリリン・モンロー(1926-1962/享年36)は、生きている間は「白痴美の女」と見られることが多かったのが、その死を契機として同情をもって見られるようになり、謀殺説などもあってハリウッドに殺された犠牲者とされる傾向があったとのこと。著者は、こうした、彼女を弱者に仕立て上げるあまり、彼女が自分を向上 させていった力や、積極的に果たした役割を十分に認めない考えに与せず、確かにハリウッドの強制によって肉体美を発揮したが、それだけではなく、アメリカ娘の心の精華のようなものを兼備していて、それらが溶け合わさったものが彼女の永続的で普遍的な魅力であるとしています。

させていった力や、積極的に果たした役割を十分に認めない考えに与せず、確かにハリウッドの強制によって肉体美を発揮したが、それだけではなく、アメリカ娘の心の精華のようなものを兼備していて、それらが溶け合わさったものが彼女の永続的で普遍的な魅力であるとしています。

Mailer (1923-2007).jpg) 更に本書の特徴を挙げるならば、マリリン・モンローに強い関心を抱きながらも彼女に逃げられ続けたノーマン・メイラー(1923 -2007/享年84)のことが、少し偏っていると言ってもいいぐらい大きく扱われていて、これは、モンローとメイラーに"精神的な双生児"的共通点があるとしている論評があるのに対し、両者の共通点と相反部分を著者なりに解き明かしたもので、この部分はこの部分で興味深いものでした(メイラーは結局、モンローに会えないまま、モンローの死後、彼女の伝記を書いているが、モンローはメイラーに会うことで自分が何らかの者として規定されてしまうことを避けたらしい)。

更に本書の特徴を挙げるならば、マリリン・モンローに強い関心を抱きながらも彼女に逃げられ続けたノーマン・メイラー(1923 -2007/享年84)のことが、少し偏っていると言ってもいいぐらい大きく扱われていて、これは、モンローとメイラーに"精神的な双生児"的共通点があるとしている論評があるのに対し、両者の共通点と相反部分を著者なりに解き明かしたもので、この部分はこの部分で興味深いものでした(メイラーは結局、モンローに会えないまま、モンローの死後、彼女の伝記を書いているが、モンローはメイラーに会うことで自分が何らかの者として規定されてしまうことを避けたらしい)。.jpg) Monroe onstage for her famous rendition of Happy Birthday (Mr President)

Monroe onstage for her famous rendition of Happy Birthday (Mr President) だしはおぼつかなく、作家の向田邦子は、「大丈夫かな」と会場全員の男女を「子どもの学芸会を見守る親の心境」にさせておいて、最後は情感を込めて見事に歌い上げ、満場の拍手を得る―「影の演出者がいたとしたら、その人は天才だと思った」と書いていますが、著者は本書において「マリリン自身が天才だったのだ」とし、モンローには「政治家ふうの計算」はできなかったが、「政治家よりも豊かな心で、民衆の心と通い合うすべを完全に見につけていた」としています。

だしはおぼつかなく、作家の向田邦子は、「大丈夫かな」と会場全員の男女を「子どもの学芸会を見守る親の心境」にさせておいて、最後は情感を込めて見事に歌い上げ、満場の拍手を得る―「影の演出者がいたとしたら、その人は天才だと思った」と書いていますが、著者は本書において「マリリン自身が天才だったのだ」とし、モンローには「政治家ふうの計算」はできなかったが、「政治家よりも豊かな心で、民衆の心と通い合うすべを完全に見につけていた」としています。

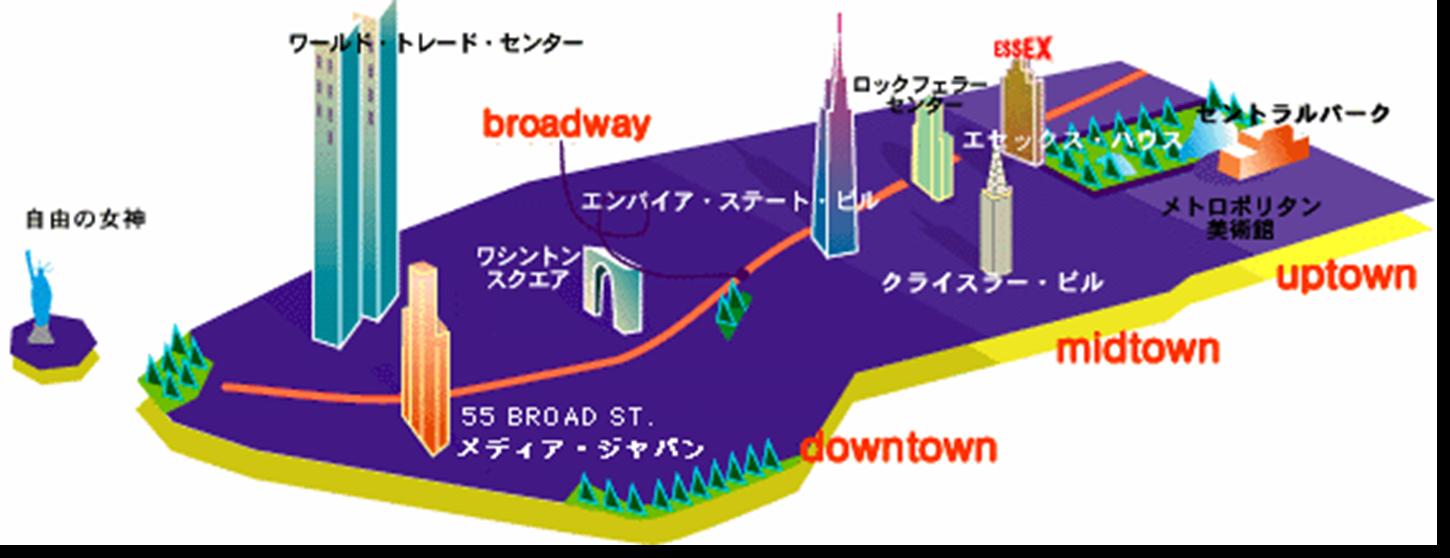

自分も何年か前にマンハッタン島縦断を思い立ち、島最南端のバッテリー・パークからウォールストリートや世界貿易センタービルに行き、ブロードウェイに沿って、チャイナタウンやトライべカに立ち寄りながら、ソーホー、タイムズスクエアを経て、セントラルパーク沿いを北上し、途中ホットドックを食べながらハーレムの手前のコロンビア大学まで歩いたことがあり(125ストリートぐらい歩いたことになる)、この本を読んで懐かしさを覚えるとともに、見落とした歴史の痕跡を改めて知ることができました。

自分も何年か前にマンハッタン島縦断を思い立ち、島最南端のバッテリー・パークからウォールストリートや世界貿易センタービルに行き、ブロードウェイに沿って、チャイナタウンやトライべカに立ち寄りながら、ソーホー、タイムズスクエアを経て、セントラルパーク沿いを北上し、途中ホットドックを食べながらハーレムの手前のコロンビア大学まで歩いたことがあり(125ストリートぐらい歩いたことになる)、この本を読んで懐かしさを覚えるとともに、見落とした歴史の痕跡を改めて知ることができました。

著者が本書の原稿を脱稿しかけた頃に「9.11テロ」が起き、WTCビルは崩壊しますが、かつてエンパイア・ステート・ビルにもB25爆撃機が誤って衝突したことがあったが大した被害はなかったとのこと。

著者が本書の原稿を脱稿しかけた頃に「9.11テロ」が起き、WTCビルは崩壊しますが、かつてエンパイア・ステート・ビルにもB25爆撃機が誤って衝突したことがあったが大した被害はなかったとのこと。

2023年8月18日、病気で死去。91歳。

2023年8月18日、病気で死去。91歳。