「●は M・バルガス=リョサ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1429】 バルガス=リョサ『継母礼讃』

「○ラテンアメリカ文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

ノーベル賞作家の推理小説。日本の刑事ドラマと比較でエスニック感覚で興味深く読めた。

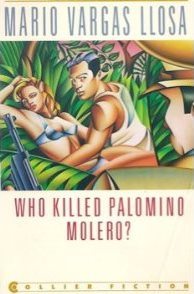

『誰がパロミノ・モレーロを殺したか (ラテンアメリカ文学選集 6)』Mario Vargas Llosa

ペルーの港町タラーラ付近で、串刺しにされ、睾丸を引き裂かれた惨殺死体が木に吊るされているのが発見され、町の警官リトゥーマは上司のシルバ警部補と犯人捜査にあたるが、殺されたのは、ペルー北端の都市ピウラ生まれで同地の空軍基地所属の志願兵パロミノ・モレーノという、歌が上手なロマンティック詩人風の青年であり、彼が「高嶺の花」と呼ぶ女性と最近、密会を繰り返していたことが分かる―。

ペルーの港町タラーラ付近で、串刺しにされ、睾丸を引き裂かれた惨殺死体が木に吊るされているのが発見され、町の警官リトゥーマは上司のシルバ警部補と犯人捜査にあたるが、殺されたのは、ペルー北端の都市ピウラ生まれで同地の空軍基地所属の志願兵パロミノ・モレーノという、歌が上手なロマンティック詩人風の青年であり、彼が「高嶺の花」と呼ぶ女性と最近、密会を繰り返していたことが分かる―。

村上春樹をおさえて(?)と言うより、順当に2010年のノーベル文学賞受賞者となったペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(Mario Vargas Llosa、1936-)が1986年に発表した作品(原題:¿Quién mató a Palomino Molero?)。

かつて新潮文庫に入っていた中期の代表作『緑の家』(1966年発表)が、ちょうど岩波文庫で復刻気味に刊行された('10年8月)直後のノーベル賞受賞決定でしたが、複数の土地での物語が同時進行するという、壮大なスケールの作品『緑の家』は、ガルシア=マルケスにおける『百年の孤独』(1967年発表、'72年/新潮社)のような位置づけでしょうか(幾つもの挿話を繋いでいく手法は、最近読んだメキシコのフアン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』(1955年発表、'92年/岩波文庫)とも手法的には似ている)。

かつて新潮文庫に入っていた中期の代表作『緑の家』(1966年発表)が、ちょうど岩波文庫で復刻気味に刊行された('10年8月)直後のノーベル賞受賞決定でしたが、複数の土地での物語が同時進行するという、壮大なスケールの作品『緑の家』は、ガルシア=マルケスにおける『百年の孤独』(1967年発表、'72年/新潮社)のような位置づけでしょうか(幾つもの挿話を繋いでいく手法は、最近読んだメキシコのフアン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』(1955年発表、'92年/岩波文庫)とも手法的には似ている)。

一方、この『誰がパロミノ・モレーロを殺したか』は、推理小説仕立ての中編であり、ガルシア=マルケスで言えば『予告された殺人の記録』(1981年発表、'83年/新潮社)のような位置づけにあるように思えました。

尤も、訳者解説によれば、チリの文学作家の何人かが、70年代以降、大衆的なジャンルに手を染める傾向がみられたとのことで(例えば、エル・ブイグの『蜘蛛女のキス』など)、バルガス=リョサも、当初は、ガルシア=マルケス研究に見られるように純文学・研究者指向であったのが、こうした作品も書くようになったとのことです。

チリの作家に限らず、あの高邁なボルヘスにだって「死とコンパス」のような推理小説仕立ての作品があり、同じアルゼンチンのコルタサルにも、アラン・ポー風のミステリ作品がありますが、但し、『予告された殺人の記録』同様に、推理小説としての完結はしておらず、この作品もどうなるのかなと思って読んでいたら、まともに推理小説として(まるでサスペンス映画かドラマのように)完結しているので、それが逆に意外だったりして...。

チリの田舎町の「刑事もの」という感じであるため、日本の刑事ドラマと比較でエスニック感覚で興味深く読めたし、ストーリーはそれほど複雑ではないですが、シルバ警部補が空軍大佐への面会を申し込み、大佐の態度から彼が事件に関わっていることを知るとともに、モレーノが「高嶺の花」と呼んでいたのが実は大佐の娘であり、この娘に妄想癖があるところから、ちょっとややこしくなるかも(レイモンド・チャンドラーやロス・マクドナルドのハードボイルドにあるパターンだなあ)。

チリの田舎町の「刑事もの」という感じであるため、日本の刑事ドラマと比較でエスニック感覚で興味深く読めたし、ストーリーはそれほど複雑ではないですが、シルバ警部補が空軍大佐への面会を申し込み、大佐の態度から彼が事件に関わっていることを知るとともに、モレーノが「高嶺の花」と呼んでいたのが実は大佐の娘であり、この娘に妄想癖があるところから、ちょっとややこしくなるかも(レイモンド・チャンドラーやロス・マクドナルドのハードボイルドにあるパターンだなあ)。

英語版ペーパーバック(1988)

1人1人の登場人物の描き方が簡潔ながらも丁寧で、キャラクターがそれぞれに際立っており、大佐やその娘、更にはその恋人の中尉などのエキセントリックなのもさることながら、やはり最も"キャラ立ち"しているのは、シルバ警部補でしょうか。捜査において、若いリトゥーマを唸らせるような、経験による鋭い洞察力を働かせたかと思いきや、食堂の女主人に対して好色な態度を示し、今度はリトゥーマを呆れさせる、この両面性が何とも人間臭かっただけに、最後は女主人にふられたうえに、事件を解決したがために左遷されるというのは、ちょっと寂しい後日譚のような気がしました。

バルガス=リョサはフジモリ元大統領と大統領選で戦った人物でもあり、文学だけなく政治にも強烈な関心を抱き続けているわけで、チリの政治・軍部批判や、人種差別・社会的偏見に対する問題提起が作品に織り込まれるのは、ある意味では当然なのかも知れません。

この作品が、エンターテインメントの形をとりながらも、必ずしもスッキリとした終わり方にならないのも、そのためでしょう。

英国の田舎町である朝、地元新聞の広告欄に「殺人お知らせします」という記事が掲載される。何か面白いゲームだと思った物見高い近所の人々が、予告時間に合わせ、殺人が起きる場所に指定された女主人レティシア・ブラックロックの住まうリトル・パドックスを訪ねる。そして、まさに時計の針が予告された時刻を指したとき、銃声が響きわたる―。

英国の田舎町である朝、地元新聞の広告欄に「殺人お知らせします」という記事が掲載される。何か面白いゲームだと思った物見高い近所の人々が、予告時間に合わせ、殺人が起きる場所に指定された女主人レティシア・ブラックロックの住まうリトル・パドックスを訪ねる。そして、まさに時計の針が予告された時刻を指したとき、銃声が響きわたる―。 この小説の最初の事件トリックは、クリスティが隣家を使わせてもらって実地検証したそうで、作品全体を通しても、論理的に精緻な構成であり、江戸川乱歩もこの点を高く評価したのではないかと思います(作中で話題となるダシ―ル・ハメットの作品にも、類似したトリックがあるが)。

この小説の最初の事件トリックは、クリスティが隣家を使わせてもらって実地検証したそうで、作品全体を通しても、論理的に精緻な構成であり、江戸川乱歩もこの点を高く評価したのではないかと思います(作中で話題となるダシ―ル・ハメットの作品にも、類似したトリックがあるが)。

●2018年ドラマ化 【感想】 2019年テレビ朝日でドラマ化(3年目のアガサ・クリスティシリーズで第4弾)。監督は「

●2018年ドラマ化 【感想】 2019年テレビ朝日でドラマ化(3年目のアガサ・クリスティシリーズで第4弾)。監督は「 列車の乗客としてカメオ出演)。因みに、オリジナルは『パディントン発4時50分』『鏡は横にひび割れて」ともこの『予告殺人』と同様ミス・マープルものなので、沢村一樹がミス・マープルの役どころを演じるのはこれが2回目となる(『パディントン発4時50分』は天海祐希がミス・マープルに該当の役)。大地真央は「アガサ・クリ

列車の乗客としてカメオ出演)。因みに、オリジナルは『パディントン発4時50分』『鏡は横にひび割れて」ともこの『予告殺人』と同様ミス・マープルものなので、沢村一樹がミス・マープルの役どころを演じるのはこれが2回目となる(『パディントン発4時50分』は天海祐希がミス・マープルに該当の役)。大地真央は「アガサ・クリ スティ そして誰もいなくなった」にも容疑者の一人として出演していたが、その時の主役級は渡瀬恒彦で、今回は彼女が主役級。「大女優殺人事件~鏡は横にひび割れて~」の容疑者の主役級が黒木瞳だったので、天海祐希(探偵役)、黒木瞳(容疑者役)、大地真央(同)と宝塚出身者が続いたことになる。沢村一樹の相国寺竜也警部役のコミカルな演技は板についた印象で、恋愛を絡ませた"お遊び"的要素も。但し、「そして誰もいなくなった」の時と同じく、本筋のストーリーは比較的原作に忠実であったのが良かった。難点は、複雑な登場人物相関を分かりやすくする狙いで容疑者全員にカタカナのにニックネームを付けたのだろうが、レーリィとかローリィとか観ていいる側までも混乱してしまいそうになったことか。

スティ そして誰もいなくなった」にも容疑者の一人として出演していたが、その時の主役級は渡瀬恒彦で、今回は彼女が主役級。「大女優殺人事件~鏡は横にひび割れて~」の容疑者の主役級が黒木瞳だったので、天海祐希(探偵役)、黒木瞳(容疑者役)、大地真央(同)と宝塚出身者が続いたことになる。沢村一樹の相国寺竜也警部役のコミカルな演技は板についた印象で、恋愛を絡ませた"お遊び"的要素も。但し、「そして誰もいなくなった」の時と同じく、本筋のストーリーは比較的原作に忠実であったのが良かった。難点は、複雑な登場人物相関を分かりやすくする狙いで容疑者全員にカタカナのにニックネームを付けたのだろうが、レーリィとかローリィとか観ていいる側までも混乱してしまいそうになったことか。

ハ―パーコリンズ版

ハ―パーコリンズ版 金持ちの老婦人の住む河口の避暑地ソルトクリークの別荘に夏休み滞在することになったのは、プロテニス選手の甥とその新妻及び前妻、更にその2人の女性にそれぞれ恋心を抱く2人の男たち―嫉妬や恨みが渦巻く一触即発の雰囲気の中で、老婦人が惨殺されるという事件が起きる―。

金持ちの老婦人の住む河口の避暑地ソルトクリークの別荘に夏休み滞在することになったのは、プロテニス選手の甥とその新妻及び前妻、更にその2人の女性にそれぞれ恋心を抱く2人の男たち―嫉妬や恨みが渦巻く一触即発の雰囲気の中で、老婦人が惨殺されるという事件が起きる―。

実際、この作品では殺人事件は物語の中盤過ぎに起こりますが(なかなか起きないので、最後に起きるかとも思ってしまった)、それまでに、主要登場人物の誰が犯人でああっても不思議ではないような状況が見事と言っていいまでに出来上がっていて、まず、かなり明白な状況証拠から、テニス選手の甥が第一容疑者として浮かび上がる―。

実際、この作品では殺人事件は物語の中盤過ぎに起こりますが(なかなか起きないので、最後に起きるかとも思ってしまった)、それまでに、主要登場人物の誰が犯人でああっても不思議ではないような状況が見事と言っていいまでに出来上がっていて、まず、かなり明白な状況証拠から、テニス選手の甥が第一容疑者として浮かび上がる―。 事件の捜査にあたったのは、ポアロもので脇役登場していたバトル警視で、彼はこの作品でしか本領を発揮していないようですが、ポアロがいてくれればとか言ってボヤきながらも頑張っています。但し、本当に事件解明に繋がる鋭い閃きを見せたのは、冒頭と最後の方にしか登場しない、たまたま当地に滞在していた自殺未遂の心の傷を克服しつつある男ではなかったのかなあと。

事件の捜査にあたったのは、ポアロもので脇役登場していたバトル警視で、彼はこの作品でしか本領を発揮していないようですが、ポアロがいてくれればとか言ってボヤきながらも頑張っています。但し、本当に事件解明に繋がる鋭い閃きを見せたのは、冒頭と最後の方にしか登場しない、たまたま当地に滞在していた自殺未遂の心の傷を克服しつつある男ではなかったのかなあと。 2007年にフランス映画としてパスカル・トマ監督により映画化されていますが(邦題「ゼロ時間の謎」)、舞台(ブルターニュ地方に改変)も登場人物も現代のフランスに置き換わっていて、90歳のダニエル・ダリューが老婦人役を、カトリーヌ・ドヌーヴとマルチェロ・マストロヤンニの娘キアラ・マストロヤンニが、テニス選手の前妻を演じています。

2007年にフランス映画としてパスカル・トマ監督により映画化されていますが(邦題「ゼロ時間の謎」)、舞台(ブルターニュ地方に改変)も登場人物も現代のフランスに置き換わっていて、90歳のダニエル・ダリューが老婦人役を、カトリーヌ・ドヌーヴとマルチェロ・マストロヤンニの娘キアラ・マストロヤンニが、テニス選手の前妻を演じています。

戦時中の飛行機事故で傷を負って傷痍軍人となったジェリー・バートは、療養のため妹ジョアナとともにリムストックの外れの村のリトル・ファーズ邸に住むことになり、弁護士のディック・シミントンの妻のモナ、医師オーエン・グリフィスの妹のエメ、カルスロップ牧師の妻のデインらと知り合うが、間もなく、悪意と中傷に満ちた匿名の手紙が住民に無差別に届けられるようになり、陰口、噂話、疑心暗鬼が村全体を覆うようになる。

戦時中の飛行機事故で傷を負って傷痍軍人となったジェリー・バートは、療養のため妹ジョアナとともにリムストックの外れの村のリトル・ファーズ邸に住むことになり、弁護士のディック・シミントンの妻のモナ、医師オーエン・グリフィスの妹のエメ、カルスロップ牧師の妻のデインらと知り合うが、間もなく、悪意と中傷に満ちた匿名の手紙が住民に無差別に届けられるようになり、陰口、噂話、疑心暗鬼が村全体を覆うようになる。

そうした中、シミントン弁護士の妻のモナが、手紙が原因の服毒自殺と思われる死を遂げる。シミントン家にはモナと前夫との娘のミーガン・ハンター、現在の夫ディックとの間の2人の子とその家庭教師のエリシー・ホーランド、お手伝いのアグネスとコックのローズが住んでいたが、事件当日はモナ以外全員が外出し、モナ一人の時に匿名の手紙が配達されて来たらしい。自殺現場には「生きていけなくなりました」とのメモがあった。そして今度は、お手伝いのアグネスの行方がわからなくなった。アグネスは行方不明になる少し前に、前の奉公先であるリトル・ファーズ邸のお手伝いパトリッジに相談があると電話していたが、約束の時間に現れず、翌朝シミントン家の階段下物置で死体となって発見される。解決を見ない事件の成り行きに、ミス・マープルに声が掛かる―。

そうした中、シミントン弁護士の妻のモナが、手紙が原因の服毒自殺と思われる死を遂げる。シミントン家にはモナと前夫との娘のミーガン・ハンター、現在の夫ディックとの間の2人の子とその家庭教師のエリシー・ホーランド、お手伝いのアグネスとコックのローズが住んでいたが、事件当日はモナ以外全員が外出し、モナ一人の時に匿名の手紙が配達されて来たらしい。自殺現場には「生きていけなくなりました」とのメモがあった。そして今度は、お手伝いのアグネスの行方がわからなくなった。アグネスは行方不明になる少し前に、前の奉公先であるリトル・ファーズ邸のお手伝いパトリッジに相談があると電話していたが、約束の時間に現れず、翌朝シミントン家の階段下物置で死体となって発見される。解決を見ない事件の成り行きに、ミス・マープルに声が掛かる―。

1943年に刊行された(米版は1942年に刊行)アガサ・クリスティのミステリ長編で(原題:The Moving Finger)、ミス・マープルものですが、ミス・マープルが登場するのはかなり後の方になったから。それも、挨拶がてら登場したかと思いきや、次に登場するのはラストで、その時には事件は解決しているけれども、その謎を解いたのはミス・マープルだったというような、「事後的説明」的な作りになっています。

1943年に刊行された(米版は1942年に刊行)アガサ・クリスティのミステリ長編で(原題:The Moving Finger)、ミス・マープルものですが、ミス・マープルが登場するのはかなり後の方になったから。それも、挨拶がてら登場したかと思いきや、次に登場するのはラストで、その時には事件は解決しているけれども、その謎を解いたのはミス・マープルだったというような、「事後的説明」的な作りになっています。

田舎町でブラック・メールの飛び交うという、暗っぽい話のようでありながらそうでもないのは、主人公のジェリーとジョアナ兄妹の気の置けない遣り取りによってその暗さが中和されていて、その上更にそれぞれの恋愛が絡んでいたりするからでもあり、読み終えてみれば、結構ハートウォーミングな話だとも思えたりしました(この作品は、作者自身のマイベスト10に入っている)。

田舎町でブラック・メールの飛び交うという、暗っぽい話のようでありながらそうでもないのは、主人公のジェリーとジョアナ兄妹の気の置けない遣り取りによってその暗さが中和されていて、その上更にそれぞれの恋愛が絡んでいたりするからでもあり、読み終えてみれば、結構ハートウォーミングな話だとも思えたりしました(この作品は、作者自身のマイベスト10に入っている)。 この「動く指」は、ジョーン・ヒクソンがミス・マープルを演じた〈BBC〉のTVシリーズの1作として'85年にドラマ化されていますが、最近では、「シャーロック・ホームズの冒険」や「名探偵ポワロ」で定評のある英国〈グラナダTV〉が「新ミス・マープル」シリーズの1作として'06年ドラマ化しており(マープル役はジェラルンディン・マッキーワン)、更に'09年フランスで、「ABC殺人事件」「無実はさいなむ」「エンドハウスの怪事件」と併せた4作が〈France2〉でドラマ化され、このフランス版は日本でも〈AXNミステリー〉で「クリスティのフレンチ・ミステリー」として今年('10年)9月に放映されました。

この「動く指」は、ジョーン・ヒクソンがミス・マープルを演じた〈BBC〉のTVシリーズの1作として'85年にドラマ化されていますが、最近では、「シャーロック・ホームズの冒険」や「名探偵ポワロ」で定評のある英国〈グラナダTV〉が「新ミス・マープル」シリーズの1作として'06年ドラマ化しており(マープル役はジェラルンディン・マッキーワン)、更に'09年フランスで、「ABC殺人事件」「無実はさいなむ」「エンドハウスの怪事件」と併せた4作が〈France2〉でドラマ化され、このフランス版は日本でも〈AXNミステリー〉で「クリスティのフレンチ・ミステリー」として今年('10年)9月に放映されました。 最近のものになればなるほど原作からの改変が著しく、「クリスティのフレンチ・ミステリー」ではポワロやマープルは登場せず、彼らに代わって事件を解決していくのは、ラロジエール警視(アントワーヌ・デュレリ)とランピオン刑事(マリ

最近のものになればなるほど原作からの改変が著しく、「クリスティのフレンチ・ミステリー」ではポワロやマープルは登場せず、彼らに代わって事件を解決していくのは、ラロジエール警視(アントワーヌ・デュレリ)とランピオン刑事(マリ ウス・ コルッチ)のコンビ、その中でも「動く指」は、アル中の医者に、色情狂のその妹、偽男色家の自称美術品収集家に...といった具合に、キャラクター改変が著しいばかりでなくやや暗い方向に向かっていて、一方で、随所にエスプリやユーモアが効いたりもし(この「暗さ」と「軽妙さ」の取り合わせがフランス風なのか)、また、結構エロチックな場面もあったりして(こういうのを暗示で済まさず、実際に映像化するのがフランス風なのか)、少なくとも一家団欒で鑑賞するような内容にはなっていません(この辺りが、NHKで放映されない理由なのか)。

ウス・ コルッチ)のコンビ、その中でも「動く指」は、アル中の医者に、色情狂のその妹、偽男色家の自称美術品収集家に...といった具合に、キャラクター改変が著しいばかりでなくやや暗い方向に向かっていて、一方で、随所にエスプリやユーモアが効いたりもし(この「暗さ」と「軽妙さ」の取り合わせがフランス風なのか)、また、結構エロチックな場面もあったりして(こういうのを暗示で済まさず、実際に映像化するのがフランス風なのか)、少なくとも一家団欒で鑑賞するような内容にはなっていません(この辺りが、NHKで放映されない理由なのか)。

1982年にノーベル文学賞を受賞したコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)が2004年に発表した中編小説(原題: Memorias de mis putas tristes)で、2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(1936年生まれ)の代表作『緑の家』も、並行する複数の物語の舞台の1つが娼館でしたが、南米の娼館って、ちょっとイメージしにくかったかなあ。

1982年にノーベル文学賞を受賞したコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)が2004年に発表した中編小説(原題: Memorias de mis putas tristes)で、2010年にノーベル文学賞を受賞したペルーの作家マリオ・バルガス=リョサ(1936年生まれ)の代表作『緑の家』も、並行する複数の物語の舞台の1つが娼館でしたが、南米の娼館って、ちょっとイメージしにくかったかなあ。 むしろ、この物語に出てくる娼館は、ガルシア=マルケス自身がこの作品を書く契機となった(冒頭にその一節が引用されている)川端康成の『眠れる美女』に出てくる、秘密裏に営まれる小さな娼家に近い感じでしょうか。主人公を手引きする女主人の存在も似ていますが、『眠れる美女』の女主人の方は何だか秘密めいた感じなのに対し、こちらはいかにも"ヤリ手婆(ババア)"という感じで、ユーモラスでさえあります。

むしろ、この物語に出てくる娼館は、ガルシア=マルケス自身がこの作品を書く契機となった(冒頭にその一節が引用されている)川端康成の『眠れる美女』に出てくる、秘密裏に営まれる小さな娼家に近い感じでしょうか。主人公を手引きする女主人の存在も似ていますが、『眠れる美女』の女主人の方は何だか秘密めいた感じなのに対し、こちらはいかにも"ヤリ手婆(ババア)"という感じで、ユーモラスでさえあります。

文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。

文庫版の副題にあるように、以下、主に死をモチーフとした作品が続きますが、「青い犬の目」と言ってくれる男を捜している女と、そういう女を探していた「ぼく」との会話を描いた表題作「青い犬の目」を分岐点に、後半部分の作品は少し毛色が変わって、ホセのレストランに毎晩6時に来る女とホセとの会話を綴った「六時に来た女」などは、ヘミングウェイの「殺し屋」のみたいなハードボイルド・トーンで(これは"幻想短編"というこの短編集全体のトーンからも外れているが)、それでいてペーソスを含んだストーリーが面白かったです(結局、この話に出てくる女は男に何を頼んでいるかというと、○○○○作りなのだ)。

事件の経過を、5つの視座・視点で再構成しているため、カットッバック的にそれらが重なり、手法的には丁度、娯楽映画であるスタンリー・キューブリックの「現金に体を張れ」('56年)や、クエンティン・タランティーノの「パルプ・フィクション」('94年)を想起しました(舞台化されているが、この5つの視座・視点はどう表現されているのだろうか)。

事件の経過を、5つの視座・視点で再構成しているため、カットッバック的にそれらが重なり、手法的には丁度、娯楽映画であるスタンリー・キューブリックの「現金に体を張れ」('56年)や、クエンティン・タランティーノの「パルプ・フィクション」('94年)を想起しました(舞台化されているが、この5つの視座・視点はどう表現されているのだろうか)。

1967年に発表されたコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)の代表的長編小説で、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラの夫婦を始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を描いています。

1967年に発表されたコロンビア出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケス(1928年生まれ)の代表的長編小説で、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラの夫婦を始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を描いています。 そして、その息子兄弟であるホセ・アルカディオとアウレリャノ・ブエンディア大佐(「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになった」と冒頭にあり、『予告された殺人の記録』と似たような書き出しなのだが...)に代表されるように、マッチョで粗暴な一面と革命家としてのヒロイック資質が、更には一部に学究者または職人的執着心が、同じくアルカディオ乃至アウレリャノと名付けられる子孫たちにそれぞれ引き継がれていきます。

そして、その息子兄弟であるホセ・アルカディオとアウレリャノ・ブエンディア大佐(「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになった」と冒頭にあり、『予告された殺人の記録』と似たような書き出しなのだが...)に代表されるように、マッチョで粗暴な一面と革命家としてのヒロイック資質が、更には一部に学究者または職人的執着心が、同じくアルカディオ乃至アウレリャノと名付けられる子孫たちにそれぞれ引き継がれていきます。 細部の構成力もさることながら、ちょうどエミール・ゾラの『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』などの作品群がルーゴン家、マッカール家など3つの家系に纏わる5世代の話として位置づけられる「ルーゴン・マッカール双書」のようなものが、『百年の孤独』という一作品に集約されているような密度とスケールを感じます(運命論的なところもゾラと似ている。ゾラの場合、彼自身が信じていた遺伝子的決定論の色が濃いが)

細部の構成力もさることながら、ちょうどエミール・ゾラの『居酒屋』、『ナナ』、『ジェルミナール』などの作品群がルーゴン家、マッカール家など3つの家系に纏わる5世代の話として位置づけられる「ルーゴン・マッカール双書」のようなものが、『百年の孤独』という一作品に集約されているような密度とスケールを感じます(運命論的なところもゾラと似ている。ゾラの場合、彼自身が信じていた遺伝子的決定論の色が濃いが) 神話的または伝承説話的な雰囲気を醸しつつも、それでいて読みやすく、人の生き死にとはどういったものか、一族とは何か(大家族を扱っている点では、近代日本文学とダブる面もある?)といったことを身近に感じさせ考えさせてくれる、不思議な力を持った作品でもあるように思いました。

神話的または伝承説話的な雰囲気を醸しつつも、それでいて読みやすく、人の生き死にとはどういったものか、一族とは何か(大家族を扱っている点では、近代日本文学とダブる面もある?)といったことを身近に感じさせ考えさせてくれる、不思議な力を持った作品でもあるように思いました。

Juan Rulfo(1917-1986)

Juan Rulfo(1917-1986) 「おれ」(フアン・プレシアド)は、母親が亡くなる際に言い遺した、自分たちを見捨てた父親に会って償いをさせろという言葉に従い、顔も知らない父親ペドロ・パラモを捜しに、コマラの町に辿りつくが、町には生きている者はなく、ただ、死者ばかりが過去を懐かしんで、蠢いているだけだった―。

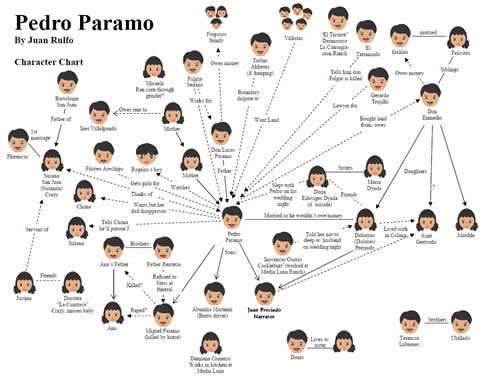

「おれ」(フアン・プレシアド)は、母親が亡くなる際に言い遺した、自分たちを見捨てた父親に会って償いをさせろという言葉に従い、顔も知らない父親ペドロ・パラモを捜しに、コマラの町に辿りつくが、町には生きている者はなく、ただ、死者ばかりが過去を懐かしんで、蠢いているだけだった―。 個人的には、片や「死者の町」コマラが舞台で、片や「蜃気楼の町」マコンドが舞台というのが似ている気がし(『ペドロ・パラモ』の方が発表は12年早く、その意味ではより先駆的かも)、また、片やペドロ・パラモという町のドンが登場し、片やホセ・アルカディオ・ブエンディアという族長的リーダーが登場するという、更には、そこに端を発する極めて複雑な家系図を成すといった、そうした類似点が興味深かったです(『ペドロ・パラモ』の方の家系図は、もう、何が何だかよくわからないくらい錯綜していて研究対象になっているようだ)。

個人的には、片や「死者の町」コマラが舞台で、片や「蜃気楼の町」マコンドが舞台というのが似ている気がし(『ペドロ・パラモ』の方が発表は12年早く、その意味ではより先駆的かも)、また、片やペドロ・パラモという町のドンが登場し、片やホセ・アルカディオ・ブエンディアという族長的リーダーが登場するという、更には、そこに端を発する極めて複雑な家系図を成すといった、そうした類似点が興味深かったです(『ペドロ・パラモ』の方の家系図は、もう、何が何だかよくわからないくらい錯綜していて研究対象になっているようだ)。

画化されていて、カルロス・ベロ(Carlos Velo)監督(1966年)、ホセ・ボラーニョス監督(1976年)、サルバドール・サンチェス監督(1981年)の何れの作品も日本未公開(主にメキシコとスペインで公開)ですが、1966年のカルロス・ベロ版はインターネットで観ることが可能です(オープニング・シーンに味わいがある)。

画化されていて、カルロス・ベロ(Carlos Velo)監督(1966年)、ホセ・ボラーニョス監督(1976年)、サルバドール・サンチェス監督(1981年)の何れの作品も日本未公開(主にメキシコとスペインで公開)ですが、1966年のカルロス・ベロ版はインターネットで観ることが可能です(オープニング・シーンに味わいがある)。

「バベルの図書館」(原題: La biblioteca de Babel )は、その中央に巨大な換気孔をもつ六角形の閲覧室の積み重ねで成っている巨大な図書館で(図書館職員だった作者自身が勤めていた図書館がモデルとされている)、閲覧室は上下に際限なく同じ部屋が続いており、閲覧室の構成は全て同じであるという不思議な構造をしています。

「バベルの図書館」(原題: La biblioteca de Babel )は、その中央に巨大な換気孔をもつ六角形の閲覧室の積み重ねで成っている巨大な図書館で(図書館職員だった作者自身が勤めていた図書館がモデルとされている)、閲覧室は上下に際限なく同じ部屋が続いており、閲覧室の構成は全て同じであるという不思議な構造をしています。 作者に言わせると「カフカ的作品」とのことですが、それを言うなら、「円環の廃墟」(原題:Las ruinas circulares)もそれに近いように思われ、ここでは詳しい内容は省きますが(要約不可能?)、「城」とか「流刑地にて」に似ていて、夢の中で彷徨しているような作品です。

作者に言わせると「カフカ的作品」とのことですが、それを言うなら、「円環の廃墟」(原題:Las ruinas circulares)もそれに近いように思われ、ここでは詳しい内容は省きますが(要約不可能?)、「城」とか「流刑地にて」に似ていて、夢の中で彷徨しているような作品です。 一方で、「死とコンパス」のような推理小説仕立ての作品もあって、これは、連続殺人事件を追う辣腕刑事が、事件現場であるA、B、Cの3地点と事件の起きた日時から、第4の殺人がいつどこで起きるかを推理し、現場にかけつける―という、何となく親しみやすいプロットで(アガサ・クリスティの『ABC殺人事件』みたいだなあ)、意外性もあります(この作品は1997年にアレックス・コックス監督・脚本、ピーター・ボイル主演のミステリとして映画化されている)。でも、形而上学的なモチーフ(味付け?)と一定のアルゴリズムへの執着という点では、この作品も「バベルの図書館」に通じるものがあるかな。

一方で、「死とコンパス」のような推理小説仕立ての作品もあって、これは、連続殺人事件を追う辣腕刑事が、事件現場であるA、B、Cの3地点と事件の起きた日時から、第4の殺人がいつどこで起きるかを推理し、現場にかけつける―という、何となく親しみやすいプロットで(アガサ・クリスティの『ABC殺人事件』みたいだなあ)、意外性もあります(この作品は1997年にアレックス・コックス監督・脚本、ピーター・ボイル主演のミステリとして映画化されている)。でも、形而上学的なモチーフ(味付け?)と一定のアルゴリズムへの執着という点では、この作品も「バベルの図書館」に通じるものがあるかな。

"Arsène Lupin le bouchon de cristal" リーブル・ド・ポッシュ版 1974

"Arsène Lupin le bouchon de cristal" リーブル・ド・ポッシュ版 1974 政界の黒幕ドーブレック代議士の別荘に押し入ったルパン一味だが、計画を立てた部下のジルベールとヴォシュレーはなぜか「水晶の栓」を探し回り、ヴォシュレーは殺人まで犯してしまって部下2人は逮捕され、共に死刑を宣告されてしまう。ルパンは、ドーブレックが疑獄事件に関与した人物のリストを握って政界に恐喝を繰り返し、そのリストを「水晶の栓」の中に隠していることを知り、自らが可愛がっていた青年ジルベールを奪還すべく、ジルベールの母クラリスと共に「栓」を探し求めるが、ドーブレックに手玉にとられるかの如く翻弄され続け、一方、ジルベールらの死刑執行の日は刻々と迫りくる―。

政界の黒幕ドーブレック代議士の別荘に押し入ったルパン一味だが、計画を立てた部下のジルベールとヴォシュレーはなぜか「水晶の栓」を探し回り、ヴォシュレーは殺人まで犯してしまって部下2人は逮捕され、共に死刑を宣告されてしまう。ルパンは、ドーブレックが疑獄事件に関与した人物のリストを握って政界に恐喝を繰り返し、そのリストを「水晶の栓」の中に隠していることを知り、自らが可愛がっていた青年ジルベールを奪還すべく、ジルベールの母クラリスと共に「栓」を探し求めるが、ドーブレックに手玉にとられるかの如く翻弄され続け、一方、ジルベールらの死刑執行の日は刻々と迫りくる―。