「●さ 佐藤 愛子」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●さ 佐藤 泰志」【3170】 佐藤 泰志 「草の響き」

プリミティブな「トク」の魅力。読み終えてすぐにまた読み返したくなるような作品。

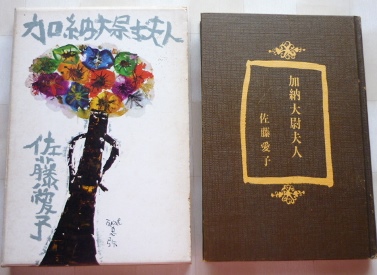

『加納大尉夫人 / オンバコのトク』('18年/めるくまーる)/『佐藤愛子の世界 (文春ムック)』['21年]

小村徳太郎は小村トメの息子で、小村トメはこの町では「オンバコ」と呼ばれているが、「オンバコ」がどういう意味なのか誰も知らない。その息子ということで「オンバコのトク」と呼ばれる徳太郎は、秋祭りで「東京から来た女」と出会い、酒を飲みながら素性を訊かれるうち、問わず語りのようにして家族のことを回想する。オンバコとの別れがあり、その死の知らせの後、徳太郎のアパートに、兄の英吉とその妻カズコが転がり込んで来る。英吉とカズコは仲がよかったが、徳太郎と英吉はよく喧嘩をし、カズコは徳太郎を怖がっていた。カズコはときどき何処かへ行ってしまうが、彼女は少し脳に問題があったらしく、男なら誰彼なく性交をしていたようだ。いつかまた突然消えては何処かで何かをしていたようが、そのうち英吉が死ぬ。残された徳太郎とカズコは喧嘩ばかりしているが、英吉の死後もカズコは時々いなくなり、見かねた婦人科の医師がカズコの子宮を取ってしまう。カズコの放浪が激しくなり、役場の人はカズコを精神病院へ入れるしかないと言い、いつの間にかカズコのことを気に掛けるようになっていた徳太郎は決断を迫られる―。

「オンバコのトク」は、1981(昭和56)年「小説新潮」に掲載された作品で、北海道の片田舎に生きた一人の男の物語です。野の繁みで生まれたその男「オンバコのトク」こと徳太郎の、知的能力では他人に劣りながらも、不満や怒りを知らず、与えられた生を誠実かつ強かに生きるその生き様が、まるで説話のように簡潔で力強い文章で描かれています。

徳太郎をめぐる話はスゴイ話ばかりですが、それらを通して、彼の、損得に左右されることない、天与の性に従って自然自在に生きる人間のプリミティブな活力が浮き彫りになっています。同時に、たいへん哀しい話でもあり、カズコが精神病院に入れられ、その後、転院する時の徳太郎とカズコの会話も切ないですが、ラストの母親の遺骨を引き取るために襟裳から阿寒まで自転車で行こうとする徳太郎も切ないです。

本書『加納大尉夫人/オンバコのトク』は94歳になった作者が、「六十年の間、人生の浮沈に従って書いて来たもの(中略)の中に二篇だけ、これだけはいい、と思えるものがあって」として復刻したもので、個人的には「加納大尉夫人」は読んだことがありましたが、この「オンバコのトク」は初読でした。読んでみたら、「加納大尉夫人」よりこちらの方が良く、思わぬ拾い物をしたという感じです。

作者のまえがきによれば、「小説新潮」に掲載された時は完全に黙殺され、後に色川武大だけが認めてくれたそうで、作者は以来、色川武大こそ、唯一、小説のわかる文学者であると思い決めているそうです(色川武大には阿佐田 哲也というもう一つのペンネームがあったなあ。伊集院静の博打の師匠だった)。

作者のまえがきによれば、「小説新潮」に掲載された時は完全に黙殺され、後に色川武大だけが認めてくれたそうで、作者は以来、色川武大こそ、唯一、小説のわかる文学者であると思い決めているそうです(色川武大には阿佐田 哲也というもう一つのペンネームがあったなあ。伊集院静の博打の師匠だった)。

色川武大

発表時に黙殺されたのは(以来、「オンバコのトク」を表題にした単行本もないが)、あまりに土俗的と言うかプリミティブで、比肩する作品が身近になかったからではないでしょうか(個人的には、ラテンアメリカ文学のガルシア=マルケスを想起した。また、カズコのような女性はつげ義春の漫画にも出てきそうな気がした)。

徳太郎のモデルはあったのだろうし、おそらく「東京から来た女」というのが、そのモデルを取材した作者なのだろうなあというのが順当な想定かと思います。徳太郎が「映画見たいな」と言うカズコを連れて行ったウララ町(浦河町)の「大黒座」は、1918年創立の、現存する映画館では北海道で最古の映画館になります。

徳太郎のモデルはあったのだろうし、おそらく「東京から来た女」というのが、そのモデルを取材した作者なのだろうなあというのが順当な想定かと思います。徳太郎が「映画見たいな」と言うカズコを連れて行ったウララ町(浦河町)の「大黒座」は、1918年創立の、現存する映画館では北海道で最古の映画館になります。

「取材」に関しては、作者は本作品について、「書いては捨て、書いては捨て、やっと気に入る文体を見つけて仕上げた作品」と言っているだけなので、本当のところはわかりません。でも、文章にそれだけ苦心しただけあって、読み終えてすぐにまた読み返したくなるような作品でした。

因みに、この作品は、自らが責任編集した「文春ムック」のオール讀物創刊90周年記念編集『佐藤愛子の世界』 ('21年6月刊)にも、直木賞受賞作「戦いすんで日が暮れて」、芥川賞候補作「ソクラテスの妻」などとともに収録されています。

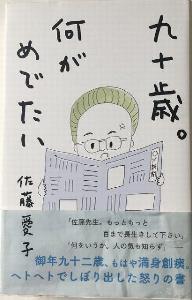

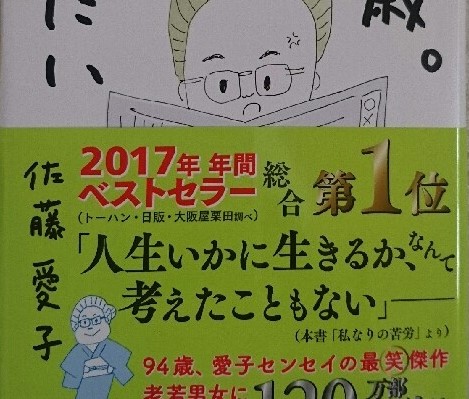

218万部という数字も凄いですが(本書のテレビCMシリーズも放映された)、92歳でのベストセラーの第

218万部という数字も凄いですが(本書のテレビCMシリーズも放映された)、92歳でのベストセラーの第 1位というのも最高齢記録だそうで、これだけけでも十分「めでたい」のではないでしょうか。このエッセイに出てくる「ソバプン」こと遠藤周作('23年生まれ)と同期、吉行淳之介('24年生まれ)、三島由紀夫('25年生まれ)より上だからなあ。

1位というのも最高齢記録だそうで、これだけけでも十分「めでたい」のではないでしょうか。このエッセイに出てくる「ソバプン」こと遠藤周作('23年生まれ)と同期、吉行淳之介('24年生まれ)、三島由紀夫('25年生まれ)より上だからなあ。 2000年に77歳で『血脈』で菊池寛賞を受賞しており、何だかこうした人生の「上がり」みたいな賞を受賞した人が、その17年後に年間ベストセラーの第1位の本の著者になるとは、誰も予測していなかったのではないでしょうか。

2000年に77歳で『血脈』で菊池寛賞を受賞しており、何だかこうした人生の「上がり」みたいな賞を受賞した人が、その17年後に年間ベストセラーの第1位の本の著者になるとは、誰も予測していなかったのではないでしょうか。 実際、著者はこの後も書き続け、先月['21年8月]、本書の続編『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』を刊行。ここまで続くと思っていた人も少なかったのでは。ただし、この本の最後が「さようなら、みなさん」になっており、これが今秋98歳になる著者の「最後のエッセイ集」になるとして、今度こそ、との再・断筆宣言をしたようです。

実際、著者はこの後も書き続け、先月['21年8月]、本書の続編『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』を刊行。ここまで続くと思っていた人も少なかったのでは。ただし、この本の最後が「さようなら、みなさん」になっており、これが今秋98歳になる著者の「最後のエッセイ集」になるとして、今度こそ、との再・断筆宣言をしたようです。 今回の断筆宣言については、近況インタビューが今日['21年9月10日]付けの朝日新聞(朝刊)に出てましたが、「書くのをやめて、残念に思うことあるけど」とも言っており、個人的には今回もまた再開して欲しい気がします。(結局、復活し、100歳にして『思い出の屑籠』('23年/中央公論新社)を上梓した。さらに、2024年6月には草笛光子主演の映画化作品「九十歳。何がめでたい」が公開されるなどし、「時の人」であり続けている。)

今回の断筆宣言については、近況インタビューが今日['21年9月10日]付けの朝日新聞(朝刊)に出てましたが、「書くのをやめて、残念に思うことあるけど」とも言っており、個人的には今回もまた再開して欲しい気がします。(結局、復活し、100歳にして『思い出の屑籠』('23年/中央公論新社)を上梓した。さらに、2024年6月には草笛光子主演の映画化作品「九十歳。何がめでたい」が公開されるなどし、「時の人」であり続けている。)

安代の醸すユーモラスな雰囲気には生への逞しさが感じられ、そうしたこともあってか、「安ベエの海」というタイトルでTBSの「ポーラテレビ小説」の第3作として、1969(昭和44)年9月から翌1970年3月まで放送されたりもしています。安代役は、一昨年['19年]急死した木内みどり(1950-2019/69歳没)。女優(NHK大河ドラマ「西郷どん」などにも出ていた)でありながら、反原発活動家としても活躍していた人です(個人的には、この人の出ていた伊藤智生監督の自主製作映画「ゴンドラ」('86年/OMプロダクション)が印象深かった)。この原作を、連続テレビドラマとして全156回に渡って話を繰り拡げられたのは、夫の戦死で未亡人となった安代が、戦後の混乱期をひたむきに生きる姿までを描いているためのようです。

安代の醸すユーモラスな雰囲気には生への逞しさが感じられ、そうしたこともあってか、「安ベエの海」というタイトルでTBSの「ポーラテレビ小説」の第3作として、1969(昭和44)年9月から翌1970年3月まで放送されたりもしています。安代役は、一昨年['19年]急死した木内みどり(1950-2019/69歳没)。女優(NHK大河ドラマ「西郷どん」などにも出ていた)でありながら、反原発活動家としても活躍していた人です(個人的には、この人の出ていた伊藤智生監督の自主製作映画「ゴンドラ」('86年/OMプロダクション)が印象深かった)。この原作を、連続テレビドラマとして全156回に渡って話を繰り拡げられたのは、夫の戦死で未亡人となった安代が、戦後の混乱期をひたむきに生きる姿までを描いているためのようです。 木内みどりが出ていた「ゴンドラ」('87年)は、伊藤智生監督の自主製作映画で、伊藤監督が上村佳子という少女と出逢ったことが制作のきっかけとなったもの。あらすじは以下の通り。

木内みどりが出ていた「ゴンドラ」('87年)は、伊藤智生監督の自主製作映画で、伊藤監督が上村佳子という少女と出逢ったことが制作のきっかけとなったもの。あらすじは以下の通り。 小学生のかがり(上村佳子)は、母れい子(木内みどり)と二人で暮らし

小学生のかがり(上村佳子)は、母れい子(木内みどり)と二人で暮らし ている。ある日マンションに帰ると、飼っていた白文鳥が傷ついていた。その時ゴンドラ(足場)で、かがりのマンンョンの窓拭きをしていた良(界健太)は、かがりと一緒に動物病院へ行き、治療代を立て替えてやった。しかし、翌日かがりが病院へ行くと文鳥は死んでいた。彼女は児童公園へ行き文鳥を土に埋めようとするが、それをやめて家に持ち帰りブリキの弁当箱に死骸を入れ冷蔵庫

ている。ある日マンションに帰ると、飼っていた白文鳥が傷ついていた。その時ゴンドラ(足場)で、かがりのマンンョンの窓拭きをしていた良(界健太)は、かがりと一緒に動物病院へ行き、治療代を立て替えてやった。しかし、翌日かがりが病院へ行くと文鳥は死んでいた。彼女は児童公園へ行き文鳥を土に埋めようとするが、それをやめて家に持ち帰りブリキの弁当箱に死骸を入れ冷蔵庫 へしまい込んだ。翌朝れい子はその死骸をゴミと一緒に捨ててしまった。悲しんだかがりは死骸を探し出し、家を出た。良はびしょ濡れのかがりを見かけるとアパートへ連れて行った。そして「もう帰るところがない」というかがりを数日、自分の故郷の青森へ連れて行くことにした。良の父親(佐藤英夫)と母親(佐々木すみ江)はかがりを歓迎してくれた。一方都心の警察では、れい子と別れた父(出門英)がかがりを捜していた。ある夜、良とかがりは海岸近くの洞窟で夜を過ごし、翌朝ゴンドラ(小舟)を出して文鳥の死骸を小さな木の棺を作って海へと沈めるのだった―。

へしまい込んだ。翌朝れい子はその死骸をゴミと一緒に捨ててしまった。悲しんだかがりは死骸を探し出し、家を出た。良はびしょ濡れのかがりを見かけるとアパートへ連れて行った。そして「もう帰るところがない」というかがりを数日、自分の故郷の青森へ連れて行くことにした。良の父親(佐藤英夫)と母親(佐々木すみ江)はかがりを歓迎してくれた。一方都心の警察では、れい子と別れた父(出門英)がかがりを捜していた。ある夜、良とかがりは海岸近くの洞窟で夜を過ごし、翌朝ゴンドラ(小舟)を出して文鳥の死骸を小さな木の棺を作って海へと沈めるのだった―。 いい映画でした。1986年に完成していましたが、劇場との上映交渉が上手くいかず、ただ評価は高くて、海外の映画祭で賞を受賞したのち、翌1987年10月に特別先行上映され、1988年に正式に公開されて、公開の30年後にあたる2017年、デジタルマスター版が渋谷・ユーロスペースなどでリバイバル上映されています。本作で借金を背負った伊藤智生監督は借金返済のため、「TOHJIRO」としてAV監督へ転身、最初は一時的なものと割り切っていたところ、出演する女優たちに「ゴンドラ」で描いた世界観と同じ景色を見たとして、以後も続けているとのことです。

いい映画でした。1986年に完成していましたが、劇場との上映交渉が上手くいかず、ただ評価は高くて、海外の映画祭で賞を受賞したのち、翌1987年10月に特別先行上映され、1988年に正式に公開されて、公開の30年後にあたる2017年、デジタルマスター版が渋谷・ユーロスペースなどでリバイバル上映されています。本作で借金を背負った伊藤智生監督は借金返済のため、「TOHJIRO」としてAV監督へ転身、最初は一時的なものと割り切っていたところ、出演する女優たちに「ゴンドラ」で描いた世界観と同じ景色を見たとして、以後も続けているとのことです。

「ゴンドラ」●制作年:1986年●監督:伊藤智生(ちしょう)●プロデューサー:貞末麻哉子●原案・脚本:伊藤智生/棗耶子●撮影:瓜生敏彦●音楽:吉田智●時間:112分●出演:上村佳子/界健太/木内みどり/佐々木すみ江/佐藤英夫/出門英/長谷川初範/鈴木正幸●公開:1987/10●配給:OMプロダクション●最初に観た場所:テ

「ゴンドラ」●制作年:1986年●監督:伊藤智生(ちしょう)●プロデューサー:貞末麻哉子●原案・脚本:伊藤智生/棗耶子●撮影:瓜生敏彦●音楽:吉田智●時間:112分●出演:上村佳子/界健太/木内みどり/佐々木すみ江/佐藤英夫/出門英/長谷川初範/鈴木正幸●公開:1987/10●配給:OMプロダクション●最初に観た場所:テ アトル新宿(88-04-16)(評価:★★★★)

アトル新宿(88-04-16)(評価:★★★★)