「●上司学・リーダーシップ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒【735】 C・レイモルド『最高の上司とは何か』

提唱者自身による「状況対応型リーダーシップ」入門書。

『1分間リーダーシップ―能力とヤル気に即した4つの実践指導法』['85年]『新1分間リーダーシップ

』['15年]

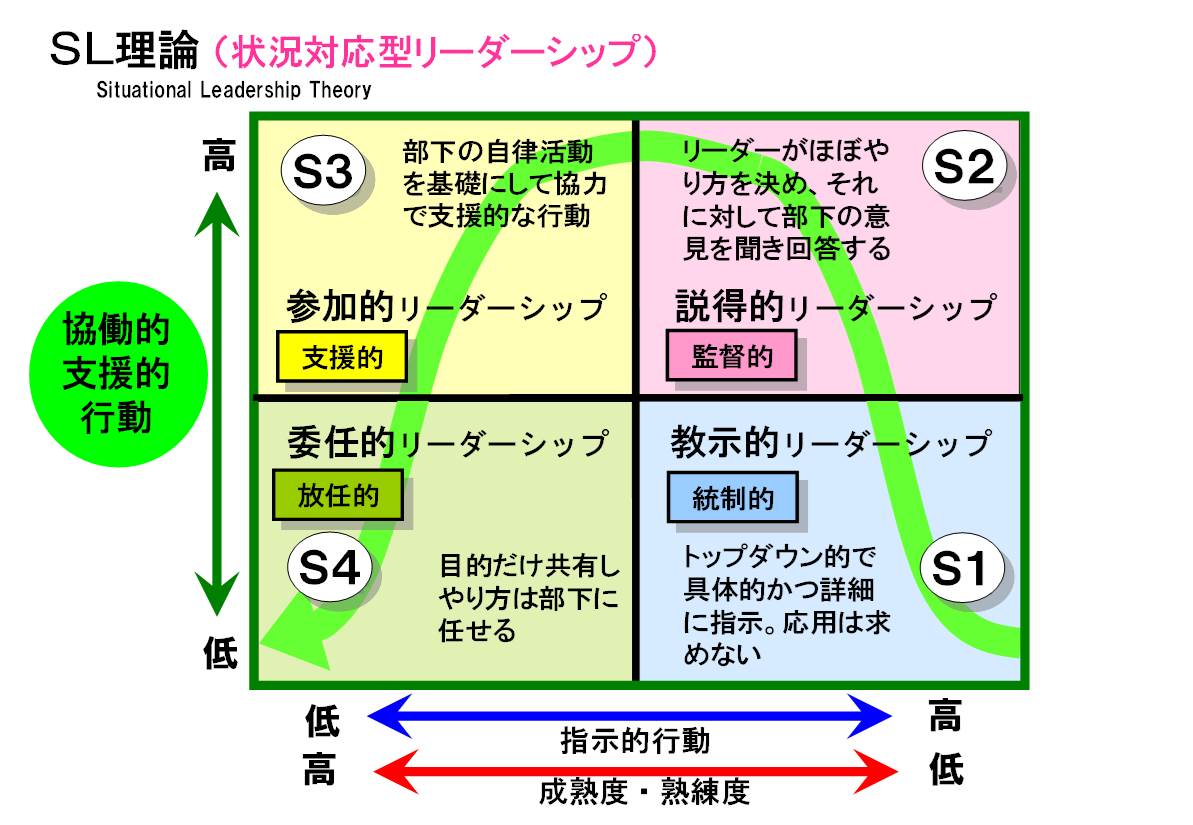

1985年に発表された本書は、リーダーシップのあり方を4類型にまとめ、それぞれ相手の状況、担当する事業の経験等、習熟段階に合わせて適切に使い分けると良いとする「状況対応型リーダーシップ」を提唱したものとして知られています。本の記述スタイルとしては、ある起業家が、熟練したマネジャー(1分間マネジャー)に助言を求めにいくという、「1分間シリーズ」の他の本と同じ物語風のスタイルとなっています。

1985年に発表された本書は、リーダーシップのあり方を4類型にまとめ、それぞれ相手の状況、担当する事業の経験等、習熟段階に合わせて適切に使い分けると良いとする「状況対応型リーダーシップ」を提唱したものとして知られています。本の記述スタイルとしては、ある起業家が、熟練したマネジャー(1分間マネジャー)に助言を求めにいくという、「1分間シリーズ」の他の本と同じ物語風のスタイルとなっています。

第1章「ある企業化の来訪」では、〈1分間マネジャー〉は、成功するためには「より懸命(ハード)に働くな。より賢明(スマート)に働け」と言い、「違った相手には違った触れ方(ストローク)を」するように助言しています。

第2章「部下は〈1分間マネジャー〉をどう見ているか」では、〈1分間マネジャー〉の3人の部下が登場し、それぞれが〈1分間マネジャー〉との間で仕事上どのような管理スタイルになっているのかを話し、そこから〈1分間マネジャー〉が部下によってリーダーシップ・スタイルを使い分けていることが窺えるようになっています。

第3章「リーダーシップ・スタイルを使い分ける」では、状況対応型リーダーになるには、

①リーダーシップ・スタイルを柔軟に使い分ける「柔軟性」、

②部下たちの要求(ニーズ)を診断する「診断力」、

③部下たちと何らかの合意を取り付ける方法を知る「取り決め」の3つのスキルが必要であるとしています。

そのうえで、

そのうえで、

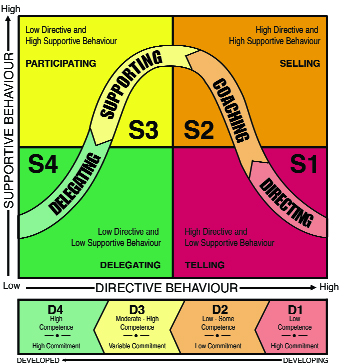

①指示型(リーダーは具体的な指示命令を与え、仕事の達成をきめ細かく監督する)、

②コーチ型 (リーダーは引き続き指示命令を与え、仕事の達成をきめ細かく監督するが、決定されたことも説明し、提案を出させ、前進できるように援助する)、

③援助型(リーダーは仕事の達成に向かって部下の努力を促し、援助し、意思決定に関する責任を部下と分かち合う)、

④委任型(リーダーは意思決定と問題解決の責任を部下に任せる)

の4つの基本的なリーダーシップ・スタイルを示し、「平等でないものを平等に扱うことほど不平等なことはない」としています。

第4章「部下を診断する」では、部下の発達の段階を診断して、

D1: <低>適正能力 x 高いやる気

D2: <中>適正能力 x 低いやる気

D3 : <高>適正能力 x まちまちなやる気

D4: <高>適正能力 x 高いやる気

の4つの段階に分類し、

D1の人はやる気はあるがやり方が分からないので、指示型を用い、始動をかけてあげる(S1:指示型)

D2の人は能力はついてきているが、やる気が低いので、指示とともに援助・称賛・意思決定への参画による意欲向上をはかる(S2:コーチ型)

D3の人は能力は高水準なため指示は少なくても良くなるが、自分自身に対する動機づけが弱い分、援助により自身と意欲を向上させる(S3:援助型)

D4の人はすでに独り立ちして行動が出来るため、業務を委任する(S4:委任型)

という具合に、部下の発達の段階に応じたリーダーシップ・スタイルの使い分けをすると良いとしています、

第5章「〈1分間マネジャー〉と状況対応型リーダーシップ」では、部下の適性能力とやる気を伸ばすには、部下への観察を通じて指示型・コーチ型から援助型・委任型にリーダーシップ・スタイルからを変えていくべきであるとしています。

第6章「部下と取り決めをする」では、「状況対応型リーダーシップとは、部下に対して何をするかではない。部下といっしょに何をするかである」とし、また、目標設定に際して、

S:Specific(具体的な)

M:Measurable(測定可能な)

A:Attainable(達成可能)

R:Relevant(適切な関連がある)

T:Trackable(追跡可能)

以上のSMART(スマート)になるようにすると良いとしています。

終章である第7章「状況対応型マネジャーになる」では、「知りすぎて使わざるは、なお知らざるがごとし」とし、状況対応型リーダーシップを実際に使い、役立てることが大切であるとしています。

本書で提唱されている「状況対応型リーダーシップ」は、人事パーソンにとって、とりわけリーダーシップ研修などを実施するに際しては、基本知識の部類に属するものと思われます。部下の目標を決め、目標に対する現在の部下の発達度から、リーダーシップのスタイルを使い分けるべきである、というのが本書の趣旨であり、マネジャーがリーダーシップを効果的に発揮するうえで実際に参考になると思われます。

個人的には、先行の『1分間マネジャー―何を示し、どう褒め、どう叱るか!』 ('83年/ダイヤモンド社)で言っていた、部下マネジメントにおいて大切なのは、「目標設定、褒めること、叱ること」であるというのに比べれば、こちらの方がずっと研修や実務で使える洗練された理論のように思います。

本書は、30年余りの時を経て『新1分間リーダーシップ―どんな部下にも通用する4つの方法』('15年/ダイヤモンド社)として改定されており、状況対応型リーダーに必要な3つのスキルが「柔軟性・診断力・取り決め」から「目標設定・診断・マッチング」に変わったり、SMARTの「M」が'Measurable'から'Motivating'に変更になったりしていますが、4種類のリーダーシップ・スタイルや、それぞれの部下の発達段階との対応関係など、基本的・中核的な部分では大きく変わっていません。「状況対応型リーダーシップ」を理解する上で、旧版・新版のどちらを読んでも差し支えないのではないかと思われます。本書の場合は、理論の提唱者によって書かれている本であること自体に意義があると思います。