「●ラテンアメリカ文学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1412】 フアン・ルルフォ 『ペドロ・パラモ』

「○ラテンアメリカ文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

幻想的な世界を描いて巧み。時に人生の哀感を、時に情念の凄まじさをも描く。

『フエンテス短篇集 アウラ・純な魂 他四篇 (岩波文庫)』Carlos Fuentes(1918-2012)

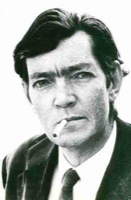

メキシコの作家カルロス・フエンテス(Carlos Fuentes、ガルシア=マルケスと同じ1928年生まれ)の作品集で、1962年発表の中篇「アウラ」、同じく中篇「純な魂」他、初期の短篇4編(「チャック・モール」「生命線」「最後の恋」「女王人形」)を収めています。

メキシコの作家カルロス・フエンテス(Carlos Fuentes、ガルシア=マルケスと同じ1928年生まれ)の作品集で、1962年発表の中篇「アウラ」、同じく中篇「純な魂」他、初期の短篇4編(「チャック・モール」「生命線」「最後の恋」「女王人形」)を収めています。

フエンテスは、父親が外務省勤務だったため、幼いころから国外各地を転々したとのことですが、そうした欧米の文化との対比で、祖国の文化を見つめ直す視点が作品の底にあり、その辺りがそれぞれの作品にどう反映されているかは、訳者・木村榮一氏の解説に詳しく書かれています。

但し、そこまで読み取れなくとも、リアリスティックな不気味さと、現実と夢が混ざったような幻想性を併せ持ち、それでいて、時に人生の哀感を、時に人の情念の凄まじさを感じさせるような作風は、木村氏の名訳も相俟って大いに堪能することが出来、話の展開の旨さという点でも、短篇の名手とされるフリオ・コルタサル(1914-1984)に比肩するものがあるように思いました。

「チャック・モール」 タイトルは、古代インディオの遺跡に見られる人物石像のことで、溺死した知人の公務員の手記に、その男がある店でチャック・モールを購入したその日から、チャック・モールが次第に男の正気を蝕んでいく様が、シュールに描かれていたという話。

「チャック・モール」 タイトルは、古代インディオの遺跡に見られる人物石像のことで、溺死した知人の公務員の手記に、その男がある店でチャック・モールを購入したその日から、チャック・モールが次第に男の正気を蝕んでいく様が、シュールに描かれていたという話。

木村氏は、この作品を深く文化論的に解説していますが、SF的な楽しみ方も出来るのでは。

「生命線」 それに比べるとこちらは、銃殺刑に処せられる4人のメキシコ革命軍兵士達の心の揺れを描いたものであり、ぐっと重さを増しますが、個人的には、コルタサルの「正午の島」を読んだ時と同様、本当にこの男たちは、一旦は脱走したのだろうか、男達が死ぬ直前に見た夢と解せなくもないと思ったりもしました。

「最後の恋」 成功し富を得た老人が、若い愛人を連れて海辺のリゾートに滞在しているが、老人の眼の前で、女は若い男と楽しそうに振舞っている―老人の若者への嫉妬と言うより、"若さ"への渇望と諦念が滲む作品で、老人の心理描写の細やかさが素晴らしいです(作者がこれを書いたのは30代前半)。

「女王人形(La muneca reina)」 青年が15年前の幼い頃に一緒に遊んだ少女アミラミアは、今22歳になっているはず。その淡くも切ない想い出に惹かれ、彼女のメモを頼りに、現在の住まいと思われる家を訪れるが、そこには棺に不気味に横たわる人形が。そして、再度の訪問で青年が見たものは―。

文章も展開も素晴らしく、表題作2作に勝るとも劣らぬゴチック小説の傑作。

「純な魂」 兄ファン・ルイスと妹クラウディアは、かつて濃密な愛情で結ばれていたが、兄は過去を振り切るかのように欧州で暮らし、次々と入れ替わる恋人のことを妹に手紙で書き送る(但し、そこには、恋人と妹の同一視が見られる)。いよいよ、兄がある女性と結婚することになったその時、それまで寛容な母親のような態度をとっていた妹は―。

木村氏の、欧州文明への傾斜とメキシコ的なものへの回帰を対比させた深遠な解説は別として、サイコススリラーとして読める作品では。

「アウラ」 青年歴史家のフェリーペは、新聞広告で高報酬が目を引いた、老夫人の住む邸で彼女の亡き夫の著作を完成させるという仕事に就くことができたが、そのコンスエロ夫人邸には、老夫人の姪にあたるアウラという名の、緑の目をもつ美しい少女がいた―。

「アウラ」 青年歴史家のフェリーペは、新聞広告で高報酬が目を引いた、老夫人の住む邸で彼女の亡き夫の著作を完成させるという仕事に就くことができたが、そのコンスエロ夫人邸には、老夫人の姪にあたるアウラという名の、緑の目をもつ美しい少女がいた―。

Aura /Carlos Fuentes (イメージ/スペイン)

溝口健二監督の「雨月物語」('53年)にインスパイアされた作品だそうで、夫が60年前に亡くなったというところで「幽界譚だな」と分かるかとは思うのですが(但し、ラストに予期せぬ宿命的な結末が...)、夢と現実の混ざり合った部分の描写が巧みで(その多くはベッドシーン...)、ぐいぐい引き込まれました。この作品は、スペイン語圏では、映画化されたり(何種類ものイメージフィルムをインターネット上で見ることができる)、舞台・オペラ・舞踊として数多く演じられているようです(写真右:Rosanna Gamson and Contradanza perform "Aura" by Carlos Fuentes)。

溝口健二監督の「雨月物語」('53年)にインスパイアされた作品だそうで、夫が60年前に亡くなったというところで「幽界譚だな」と分かるかとは思うのですが(但し、ラストに予期せぬ宿命的な結末が...)、夢と現実の混ざり合った部分の描写が巧みで(その多くはベッドシーン...)、ぐいぐい引き込まれました。この作品は、スペイン語圏では、映画化されたり(何種類ものイメージフィルムをインターネット上で見ることができる)、舞台・オペラ・舞踊として数多く演じられているようです(写真右:Rosanna Gamson and Contradanza perform "Aura" by Carlos Fuentes)。

「純な魂」も「アウラ」も、女性の情念の凄まじさが滲み出ている傑作ですが、例えば「純な魂」が、欧州に出向く機内での妹クラウディアの、兄に対する心の中での語りかけで、「アウラ」が、青年フェリーペに対する「君は」という語りかけで、それぞれ終始貫き通されているという、語り口の旨さというのも感じました。

「アウラ」イメージ・フィルム

Julio Cortázar、1914-1984

Julio Cortázar、1914-1984 『石蹴り遊び』『遊戯の終わり』などの作品で知られるアルゼンチンの作家フリオ・コルタサル(Julio Cortázar、1914-1984)の短編集で、表題作2編は、1959年刊行の『秘密の武器』からの抜粋であるなど、作家の幾つかの短編集から訳者が10編を抽出して編んだものですが、どれも面白かったです。

『石蹴り遊び』『遊戯の終わり』などの作品で知られるアルゼンチンの作家フリオ・コルタサル(Julio Cortázar、1914-1984)の短編集で、表題作2編は、1959年刊行の『秘密の武器』からの抜粋であるなど、作家の幾つかの短編集から訳者が10編を抽出して編んだものですが、どれも面白かったです。

「正午の島」 スチュワードの男は、いつも飛行機から正午に見えるある島に何故か執着し、ついに休暇を取ってその島を訪れ、仕事を辞めてその島に住んでもいいと思う。そして、その計画を実行に移し、島の生活にも慣れたところへいつもの飛行機が...。ラテンアメリカ文学らしくないと言えばそうとも言え、ラテンアメリカ文学らしいと言えばそうとも言える(ドッペルゲンガーも魔術的リアリズムの系譜?)、賛否割れそうな作品ですが、個人的にはこの短編集の中では一番面白かったです。解釈は自由ですが、アンブローズ・ビアスの「

「正午の島」 スチュワードの男は、いつも飛行機から正午に見えるある島に何故か執着し、ついに休暇を取ってその島を訪れ、仕事を辞めてその島に住んでもいいと思う。そして、その計画を実行に移し、島の生活にも慣れたところへいつもの飛行機が...。ラテンアメリカ文学らしくないと言えばそうとも言え、ラテンアメリカ文学らしいと言えばそうとも言える(ドッペルゲンガーも魔術的リアリズムの系譜?)、賛否割れそうな作品ですが、個人的にはこの短編集の中では一番面白かったです。解釈は自由ですが、アンブローズ・ビアスの「

Juan Rulfo(1917-1986)

Juan Rulfo(1917-1986) 「おれ」(フアン・プレシアド)は、母親が亡くなる際に言い遺した、自分たちを見捨てた父親に会って償いをさせろという言葉に従い、顔も知らない父親ペドロ・パラモを捜しに、コマラの町に辿りつくが、町には生きている者はなく、ただ、死者ばかりが過去を懐かしんで、蠢いているだけだった―。

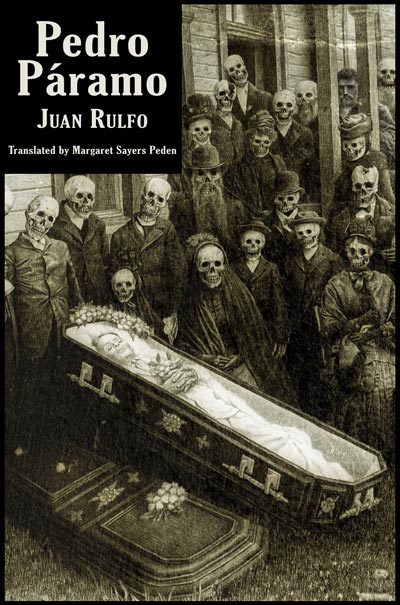

「おれ」(フアン・プレシアド)は、母親が亡くなる際に言い遺した、自分たちを見捨てた父親に会って償いをさせろという言葉に従い、顔も知らない父親ペドロ・パラモを捜しに、コマラの町に辿りつくが、町には生きている者はなく、ただ、死者ばかりが過去を懐かしんで、蠢いているだけだった―。 個人的には、片や「死者の町」コマラが舞台で、片や「蜃気楼の町」マコンドが舞台というのが似ている気がし(『ペドロ・パラモ』の方が発表は12年早く、その意味ではより先駆的かも)、また、片やペドロ・パラモという町のドンが登場し、片やホセ・アルカディオ・ブエンディアという族長的リーダーが登場するという、更には、そこに端を発する極めて複雑な家系図を成すといった、そうした類似点が興味深かったです(『ペドロ・パラモ』の方の家系図は、もう、何が何だかよくわからないくらい錯綜していて研究対象になっているようだ)。

個人的には、片や「死者の町」コマラが舞台で、片や「蜃気楼の町」マコンドが舞台というのが似ている気がし(『ペドロ・パラモ』の方が発表は12年早く、その意味ではより先駆的かも)、また、片やペドロ・パラモという町のドンが登場し、片やホセ・アルカディオ・ブエンディアという族長的リーダーが登場するという、更には、そこに端を発する極めて複雑な家系図を成すといった、そうした類似点が興味深かったです(『ペドロ・パラモ』の方の家系図は、もう、何が何だかよくわからないくらい錯綜していて研究対象になっているようだ)。

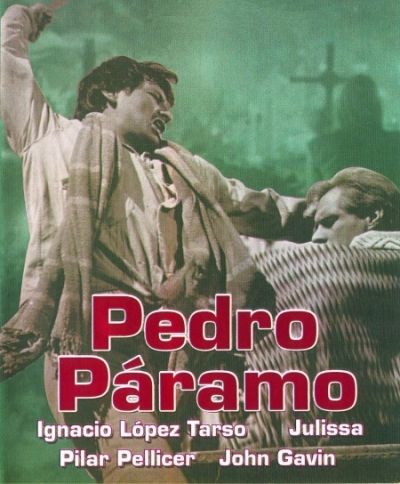

画化されていて、カルロス・ベロ(Carlos Velo)監督(1966年)、ホセ・ボラーニョス監督(1976年)、サルバドール・サンチェス監督(1981年)の何れの作品も日本未公開(主にメキシコとスペインで公開)ですが、1966年のカルロス・ベロ版はインターネットで観ることが可能です(オープニング・シーンに味わいがある)。

画化されていて、カルロス・ベロ(Carlos Velo)監督(1966年)、ホセ・ボラーニョス監督(1976年)、サルバドール・サンチェス監督(1981年)の何れの作品も日本未公開(主にメキシコとスペインで公開)ですが、1966年のカルロス・ベロ版はインターネットで観ることが可能です(オープニング・シーンに味わいがある)。

「バベルの図書館」(原題: La biblioteca de Babel )は、その中央に巨大な換気孔をもつ六角形の閲覧室の積み重ねで成っている巨大な図書館で(図書館職員だった作者自身が勤めていた図書館がモデルとされている)、閲覧室は上下に際限なく同じ部屋が続いており、閲覧室の構成は全て同じであるという不思議な構造をしています。

「バベルの図書館」(原題: La biblioteca de Babel )は、その中央に巨大な換気孔をもつ六角形の閲覧室の積み重ねで成っている巨大な図書館で(図書館職員だった作者自身が勤めていた図書館がモデルとされている)、閲覧室は上下に際限なく同じ部屋が続いており、閲覧室の構成は全て同じであるという不思議な構造をしています。 作者に言わせると「カフカ的作品」とのことですが、それを言うなら、「円環の廃墟」(原題:Las ruinas circulares)もそれに近いように思われ、ここでは詳しい内容は省きますが(要約不可能?)、「城」とか「流刑地にて」に似ていて、夢の中で彷徨しているような作品です。

作者に言わせると「カフカ的作品」とのことですが、それを言うなら、「円環の廃墟」(原題:Las ruinas circulares)もそれに近いように思われ、ここでは詳しい内容は省きますが(要約不可能?)、「城」とか「流刑地にて」に似ていて、夢の中で彷徨しているような作品です。 一方で、「死とコンパス」のような推理小説仕立ての作品もあって、これは、連続殺人事件を追う辣腕刑事が、事件現場であるA、B、Cの3地点と事件の起きた日時から、第4の殺人がいつどこで起きるかを推理し、現場にかけつける―という、何となく親しみやすいプロットで(アガサ・クリスティの『ABC殺人事件』みたいだなあ)、意外性もあります(この作品は1997年にアレックス・コックス監督・脚本、ピーター・ボイル主演のミステリとして映画化されている)。でも、形而上学的なモチーフ(味付け?)と一定のアルゴリズムへの執着という点では、この作品も「バベルの図書館」に通じるものがあるかな。

一方で、「死とコンパス」のような推理小説仕立ての作品もあって、これは、連続殺人事件を追う辣腕刑事が、事件現場であるA、B、Cの3地点と事件の起きた日時から、第4の殺人がいつどこで起きるかを推理し、現場にかけつける―という、何となく親しみやすいプロットで(アガサ・クリスティの『ABC殺人事件』みたいだなあ)、意外性もあります(この作品は1997年にアレックス・コックス監督・脚本、ピーター・ボイル主演のミステリとして映画化されている)。でも、形而上学的なモチーフ(味付け?)と一定のアルゴリズムへの執着という点では、この作品も「バベルの図書館」に通じるものがあるかな。