「●上司学・リーダーシップ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2781】 E・C・エドモンドソン 『チームが機能するとはどういうことか』

心構えから具体的なテクニックまで。ビジネス・ドキュメントとしても面白く読めた。

『部下をつぶさない! アンチ体育会系リーダー術

『部下をつぶさない! アンチ体育会系リーダー術』(2014/05 dZERO)

光文社にて「週刊宝石」「フラッシュ」の創刊に参加し、後に両誌の編集長となった人による本('04年に常務取締役を退任し、現在は大学の非常勤講師)。

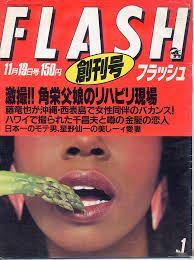

とりわけ、'86年の「フラッシュ(FLASH)」創刊の時のことが詳しく語られていて、写真週刊誌なんて一体世の中にどういった意義をもたらしているのかといったことを考えなくもないですが、とは言えやはりその道で後から参入したにも関わらず競争に勝ち残ったというのは、それなりにスゴイことなのかもしれません。

とりわけ、'86年の「フラッシュ(FLASH)」創刊の時のことが詳しく語られていて、写真週刊誌なんて一体世の中にどういった意義をもたらしているのかといったことを考えなくもないですが、とは言えやはりその道で後から参入したにも関わらず競争に勝ち残ったというのは、それなりにスゴイことなのかもしれません。

「FLASH」創刊時には、先行して「FOCUS」(新潮社)、「FRIDAY」(講談社)、「Emma」(文藝春秋)、「TOUCH」(小学館)の4誌があったのが、'14年現在続いているのは「FRIDAY」と「FLASH」のみということで、写真週刊誌の時代そのものが既に終わっている印象もなくもありませんが、今現在はともかく、最も競争が激しかった当時にことを、企業を退いて10年を経て棚卸し的に書いているわけです。

創刊プロジェク等を進めていく際の、殆ど寄せ集め部隊的な部下たちをどう束ね、どう導いていったかが、現場で起きた出来事に即して書いているため、単なる漫然とした成功談や人生訓で終わらず、心構えから具体的なテクニックまで披瀝されているのがいいです。また、販売部数の増減に喜んだり廃刊のピンチに立たされたりする様は、実録ビジネス・ドキュメントとしても面白く読めるものになっています。

タイトルの「アンチ体育会系」云々は、編集部が特徴を出すためにつけたタイトルなのでしょう。さほどそのことが言われているわけではなく、与えられたことをこつこつとやり、その際に周囲に同僚や部下に配慮することができる常識人であることが、実はリーダーの要件であるということが窺えるものとなっています。ただ、当時の写真週刊誌業界というのが雰囲気的には「体育会系」であったのは間違いなく、そうした中で著者がその逆のタイプであったことが、かえってチームをバランス感覚のもとで率いていくのに良かったということはあったのかもしれません。

但し、単に和気藹々とやっていればいいというものではなく、「怒鳴り声」よりも「囁き声」とありますが、そこは、新人への配慮、女性スタッフの活性化、反対勢力や社内の実力者を味方に巻き込む方法等々、さらには気の弱い人の社外での人脈の作り方まで、方法論的な話も出てきます(むしろ、体験的方法論が大半か。「リーダー術」というタイトルに悖(もと)るものではない)。

個人的には、女性チームで女性リーダーを2人作って対等に扱う、とかいったテクニックは興味深かったです。但し、あくまでも著者の成功体験に過ぎないという見方も出来、上手くいくかどうかは状況によるでしょうし(著者もそのことを重々わきまえて書いている)、むしろ、著者の部下に向き合おうとする地道な姿勢、チームから一人も落伍者を出さないという強い意志の方に共感しました。

一方で、一部に見られる、強引にプライバシー侵害に当たるような記事や芸能人の写真を持ち出して、後で関係先に謝って済ませるというやり方は(別に当時としては「FLASH」に限らず全ての写真週刊誌がやっていたことだが)、イエロージャーナリズムを助長し、これこそが写真週刊誌が退潮に追い込まれていった遠因ではないかと思われるフシもありました('86年の創刊号の発売部数80万部以降、次のピークは'89年1月の号が50万1000部。以降。50万部超えはない)。

今の基準で見るとどうかなあという面は多々あり、当時でも「人間のクズだ」とか言われたという話が本文中にありますが、著者はそうしたことは「意に介さない」と断言し、「FLASH」の支持者が増え、部数が伸びることが、スタッフやその家族、会社やその取引先の幸福に繋がると信じ、従って編集長たる自分は「部数を伸ばす」ことに専念したのだとしています。

企業の一員として、現場で部下を率いて仕事している人の考え方として真っ当なのかもしれないと思いました。文科系タイプであろうと体育会系タイプであろうと、自社にしても他社にしても、生き馬の目を抜くようなアグレッシブな人材が互いに鎬を削っていたというのが、当時の写真週刊誌業界ではなかったと思われ、著者もその一人であったと考えられなくもありません(何となくバブル期の回顧譚っぽい雰囲気もある本)。