「●上司学・リーダーシップ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2721】 スーザン・ファウラー 『会社でやる気を出してはいけない』

「●人材育成・教育研修・コーチング」の インデックッスへ ○経営思想家トップ50 ランクイン(リズ・ワイズマン)

ルーキーの強み(ルーキー・スマート)はリーダーにこそ求められる。

『ルーキー・スマート』『メンバーの才能を開花させる技法

』リズ・ワイズマン

Liz Wiseman Recognized By Thinkers50 As Top Leadership Thinker

著者のリズ・ワイズマンはオラクルで長年人材育成に携わった人で、前著『メンバーの才能を開花させる技法』('15年/海と月社)では、リーダーの2つの類型として「消耗型リーダー」と「増幅型リーダー」があり、消耗型リーダーは自分の知性に溺れ、メンバーを低く見て、組織にとって大切な知性と能力を損ない、一方、増幅型リーダーはメンバーの知識を引き出すことで、組織の中に伝染力のある集合知を築くとしていました。

著者のリズ・ワイズマンはオラクルで長年人材育成に携わった人で、前著『メンバーの才能を開花させる技法』('15年/海と月社)では、リーダーの2つの類型として「消耗型リーダー」と「増幅型リーダー」があり、消耗型リーダーは自分の知性に溺れ、メンバーを低く見て、組織にとって大切な知性と能力を損ない、一方、増幅型リーダーはメンバーの知識を引き出すことで、組織の中に伝染力のある集合知を築くとしていました。

本書では、はじめて経験する課題に取り組むルーキーに着目し、ルーキーの潜在力に目覚め、彼らをもっと活用することを説いています。さらには「だれもが永遠にルーキーでありつづけられる」として、自分自身もマンネリと決別し、ルーキーならではの強み(ルーキー・スマート)を身につけることを勧めています。そして、これまでの「経験」に「ルーキーのパワー」が加われば、個人としても組織としても非常に強みを発揮できるようになるとしています。

第1部「ルーキー・スマートを手に入れる」の第1章では、著者らの調査からわかったこととして、はじめて経験する課題に取り組むルーキーは、目覚ましい成果を上げることができ、多くのベテランと肩を並べ、イノベーションが求められる局面などではベテランを凌駕することも多いが、そうした自覚あるルーキーの示す思考・行動にはパターンがあるとしています。著者はそれを「ルーキー・スマート」と名づけ、ルーキー・スマートには、「バックパッカー」「狩猟採集民」「ファイアウォーカー」「開拓者」の4つのモードがあり、同じ人が局面ごとにさまざまなモードに入るとしています。そして、第2章から第5章にかけて、各モードとその思考パターンを解説しています。

「バックパッカー」とは、重荷がなく、失うものがない者のことを指し、ベテランが"守り"思考であるのに対して、ルーキーは無制約で自由な思考で動くことができるとしています。「狩猟採集民」とは、知識や専門技能が未熟であるため、周りの世界を理解しようと努め、導きを求めて他の人の力を借りようとする特性を指しています。「ファイアウォーカー」とは、自信がないため慎重に、かつ同時に、あたかも初心者の火渡りのように素早く行動する特性を指しています。「開拓者」は、地図に記されていない、しばしば不快な土地に乗り出していく者を指し、"定住者"であるベテランと違って、未知の世界へ乗り出すために、ハングリーで絶えず精力的に行動する特性を指しています。

第2部「ルーキー・スマートの育み方」の第6章では、「永遠のルーキー」であるための資質として、好奇心、謙虚さ、遊び心、計画性の4つを掲げています。第7章では、ルーキー・スマートは若者や未経験者だけのものではなく、どんなに経験や実績が豊富な人でも自分を再生させ、ルーキーへ回帰できるとして、それを実現するための4つの戦略(①リーダーから学習者へ、②非快適ゾーンに足を踏み入れる、③小さな行動をとる、④若々しさを取り戻すための手順を確立する)を示しています。

第3部「人に続いて組織も変わる」の第8章では、リーダーがルーキーを活かすための方法として、①方向性を示したうえで自由を与える、②建設的な「ミニ試練」を与える、③安全ネットつきの綱渡りをさせる、の3つを挙げています。また、ルーキーとベテランの効果的な組み合わせ方法や、チームや組織にルーキーらしさを取り戻す方法についても述べています。

全体を通して、調査に基づいて書かれているため説得力があります。ルーキーに着目した本ですが、著者の専門はリーダーシップの実践的研究であり、本書におけるルーキー・スマートも、最終的には年齢的な枠を超えた特性的なものであって、むしろ、リーダーが柔軟な思考や果敢な行動力、挑戦者の精神を失わないためにはどうすればよいかを説いた本であるように感じられました。ルーキーの強み(ルーキー・スマート)はリーダーにこそ求められるという意味で、たいへんユニークな視座を提供していて、啓発度は高かったように思います。<

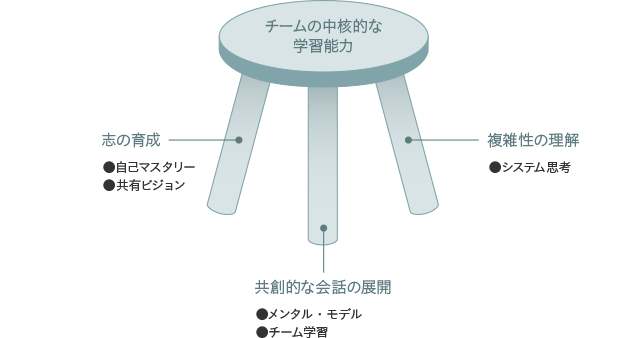

か(ほぼ同時期に刊行の同著者の『マンガでやさしくわかる学習する組織』(2017年/日本能率協会マネジメントセンター)ででは、「システム思考」「メンタル・モデル」「チーム学習」「自己マスタリー」「共有ビジョン」の順で解説されていて、これはこれで、複雑性を理解する力、共創的に対話する力、志を育成する力、の順であることが窺える)。

か(ほぼ同時期に刊行の同著者の『マンガでやさしくわかる学習する組織』(2017年/日本能率協会マネジメントセンター)ででは、「システム思考」「メンタル・モデル」「チーム学習」「自己マスタリー」「共有ビジョン」の順で解説されていて、これはこれで、複雑性を理解する力、共創的に対話する力、志を育成する力、の順であることが窺える)。

単行本['13年]

単行本['13年]

それでは機動戦経営とは何なのかと言うと、1つは、機動戦で言うところの「OODC」、即ち、観察(Observe)―方向付け(Orient)― 決心(Decide)― 実行(Act)のサイクルを繰り返すことであり、自分の計画から始まるのがPDCAであるのに対し、OODCは相手を観察することから始まるのがその特徴で(PDCAの前段階とも言える)、このOODCループによって「動く」個人をつくることができるとのことです。例えば接客業であれば、PDCA接客には、 決められた手順を守る従順さが求められるが、一方のOODCには、顧客に対する鋭い観察眼が求められるとのことです。

それでは機動戦経営とは何なのかと言うと、1つは、機動戦で言うところの「OODC」、即ち、観察(Observe)―方向付け(Orient)― 決心(Decide)― 実行(Act)のサイクルを繰り返すことであり、自分の計画から始まるのがPDCAであるのに対し、OODCは相手を観察することから始まるのがその特徴で(PDCAの前段階とも言える)、このOODCループによって「動く」個人をつくることができるとのことです。例えば接客業であれば、PDCA接客には、 決められた手順を守る従順さが求められるが、一方のOODCには、顧客に対する鋭い観察眼が求められるとのことです。

1.『戦略サファリ』ヘンリー・ミンツバーグ他著―後づけでない成功の真因を探る(入山章栄(早稲田大学))

1.『戦略サファリ』ヘンリー・ミンツバーグ他著―後づけでない成功の真因を探る(入山章栄(早稲田大学))

イギリスの心理学者リンダ・グラットン(前著『

イギリスの心理学者リンダ・グラットン(前著『

丸子警報器

丸子警報器 丸子警報器事件という会社自体は長野県上田市に今もあり(真田家の支城・丸子城があった地)、裁判当時は従業員200名ほどでしたが今は(2014年取材時)は90名ほど。但し、裁判時に原告団だった28名のパートタイマーの中には今も勤めている人がいるそうです。正社員には定年があるが、パートタイマーには定年が無くなっているとのことで、これは裁判時に裁判官が実地検証したらしいですが、パートタイマーの不良製品を峻別する技能は、その経験値から正社員のそれを遥かに超えているとのこと、別に、裁判に勝ったからといって'逆差別'状態になっているわけではなく、スキルがエンプロイアビリティとして評価されているということなどだと思いました。

丸子警報器事件という会社自体は長野県上田市に今もあり(真田家の支城・丸子城があった地)、裁判当時は従業員200名ほどでしたが今は(2014年取材時)は90名ほど。但し、裁判時に原告団だった28名のパートタイマーの中には今も勤めている人がいるそうです。正社員には定年があるが、パートタイマーには定年が無くなっているとのことで、これは裁判時に裁判官が実地検証したらしいですが、パートタイマーの不良製品を峻別する技能は、その経験値から正社員のそれを遥かに超えているとのこと、別に、裁判に勝ったからといって'逆差別'状態になっているわけではなく、スキルがエンプロイアビリティとして評価されているということなどだと思いました。

image

image 働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

森岡 孝二(1944-2018/74歳没)

森岡 孝二(1944-2018/74歳没) 今年[2018年]8月に心不全でに亡くなった経済学者・森岡孝二の著者。著者によれば、「過労死」という言葉が急速に広まったのは1980年代末であるが、2005年頃からは「格差社会」という言葉も使われるようになったとのことです。日本ではここ30年ほど、経済界も政府も「雇用形態の多様化」を進めてきたが、90年代に入ると、女性ばかりでなく男性のパート社員化も進み、その過程でアルバイト、派遣、契約社員も大幅に増え、労働者の大多数が正社員・正職員であった時代は終わったとのことです。そして、あたかも企業内の雇用の階層構造を社会全体に押し広げたかのように、働く人々が総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの身分に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したとしています。

今年[2018年]8月に心不全でに亡くなった経済学者・森岡孝二の著者。著者によれば、「過労死」という言葉が急速に広まったのは1980年代末であるが、2005年頃からは「格差社会」という言葉も使われるようになったとのことです。日本ではここ30年ほど、経済界も政府も「雇用形態の多様化」を進めてきたが、90年代に入ると、女性ばかりでなく男性のパート社員化も進み、その過程でアルバイト、派遣、契約社員も大幅に増え、労働者の大多数が正社員・正職員であった時代は終わったとのことです。そして、あたかも企業内の雇用の階層構造を社会全体に押し広げたかのように、働く人々が総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの身分に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したとしています。

![水町 勇一郎 『労働法 [第7版]』.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%B0%B4%E7%94%BA%20%E5%8B%87%E4%B8%80%E9%83%8E%20%20%E3%80%8E%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%20%EF%BC%BB%E7%AC%AC%EF%BC%97%E7%89%88%EF%BC%BD%E3%80%8F.jpg)

![プレップ労働法 [第5版].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%97%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%20%EF%BC%BB%E7%AC%AC%EF%BC%95%E7%89%88%EF%BC%BD.jpg)

![プレップ労働法 [第5版].png](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%97%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%20%EF%BC%BB%E7%AC%AC%EF%BC%95%E7%89%88%EF%BC%BD.png)

『BCGの特訓 成長し続ける人材を生む徒弟制』['15年]

『BCGの特訓 成長し続ける人材を生む徒弟制』['15年]

中小企業のユニークな福利厚生制度の数々を紹介した本です。まず、全3章構成の第1章「中小企業の福利厚生制度の現状」で、本書執筆のために実施したウェブ調査をもとに、中小企業の福利厚生制度の現状と課題を分析しています。

中小企業のユニークな福利厚生制度の数々を紹介した本です。まず、全3章構成の第1章「中小企業の福利厚生制度の現状」で、本書執筆のために実施したウェブ調査をもとに、中小企業の福利厚生制度の現状と課題を分析しています。

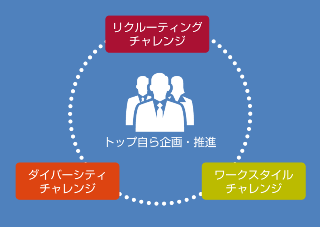

第1章では、業績好調ながらも、人材不足や長時間労働など、さまざまな課題を抱えていた会社で、カルチャーを変えなければ次のステージはないとの危機感のもと、アンケート等による現状把握をもとに優先課題をフォーカスして、「ダイバーシティ」「リクルーティング」「ワークスタイル」の3つのチャレンジを設定し、"なりたい姿"を具体的に定義したとしています。そして、それを社内で共有することから始め、プロフェッショナルとしての誇りのもと、「世の中から認められ、働きやすく、フェアな会社」を目指すことをプロジェクトの方向性としたとしています。

第1章では、業績好調ながらも、人材不足や長時間労働など、さまざまな課題を抱えていた会社で、カルチャーを変えなければ次のステージはないとの危機感のもと、アンケート等による現状把握をもとに優先課題をフォーカスして、「ダイバーシティ」「リクルーティング」「ワークスタイル」の3つのチャレンジを設定し、"なりたい姿"を具体的に定義したとしています。そして、それを社内で共有することから始め、プロフェッショナルとしての誇りのもと、「世の中から認められ、働きやすく、フェアな会社」を目指すことをプロジェクトの方向性としたとしています。 第3章では、プロジェクトが本格始動するに際して、どのようなメッセージをどのような方法で社員に伝えたのか、キックオフやそれに続く「コミュニケーション強化月間」の実施内容を紹介しています。プロジェクトの方向性を高いプロフェッショナリズムの実現に置き、「クライアント価値の創造」「ワン・グローバル・ネットワーク」「個人の尊重」「ベスト・ピープル」「インテグリティ」「スチュワードシップ」の6項目から成るコアバリューの浸透を図ったとしています。

第3章では、プロジェクトが本格始動するに際して、どのようなメッセージをどのような方法で社員に伝えたのか、キックオフやそれに続く「コミュニケーション強化月間」の実施内容を紹介しています。プロジェクトの方向性を高いプロフェッショナリズムの実現に置き、「クライアント価値の創造」「ワン・グローバル・ネットワーク」「個人の尊重」「ベスト・ピープル」「インテグリティ」「スチュワードシップ」の6項目から成るコアバリューの浸透を図ったとしています。