「●経済一般」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●社会学・社会批評」 【294】 大塚 久雄 『社会科学における人間』

気鋭の経済学者による経済時評コラム。『21世紀の資本』での見解を裏付け、補完してくれる。

『トマ・ピケティの新・資本論』('15年/日経BP社)/NHK「クローズアップ現代」21世紀の資本主義はどこヘ〜トマ・ピケティに問う〜(2015年2月2日放映)/『21世紀の資本』('14年/みすず書房)

NHK教育テレビ「NHKパリ白熱教室」(全6回)

(2015年1月9日~2月13日放映)

『21世紀の資本』('14年/みすず書房)で、格差は長期的にはどのように変化してきたのか? 資本の蓄積と分配は何によって決定づけられているのか? 所得格差と経済成長は今後どうなるのか? といったことを 18世紀にまで遡る詳細なデータと明晰な理論によって解き明かしてブームを引き起こしたトマ・ピケティが、あのサルトルが創刊した左派系日刊紙日刊紙「リベラシオン「に'04年から'14年までに連載した経済時評83本を1冊の本にしたものです(因みに、著者の直近のコラムは「朝日新聞」にも連載されている)。

『21世紀の資本』('14年/みすず書房)で、格差は長期的にはどのように変化してきたのか? 資本の蓄積と分配は何によって決定づけられているのか? 所得格差と経済成長は今後どうなるのか? といったことを 18世紀にまで遡る詳細なデータと明晰な理論によって解き明かしてブームを引き起こしたトマ・ピケティが、あのサルトルが創刊した左派系日刊紙日刊紙「リベラシオン「に'04年から'14年までに連載した経済時評83本を1冊の本にしたものです(因みに、著者の直近のコラムは「朝日新聞」にも連載されている)。

連載が始まったのは1971年生まれの著者が30代前半の頃になるわけで、著者が早くから気鋭の経済学者として政策に対する批判や提言を行っていたことが窺われ、また、当初から非常に歯切れのいい論調であったことが分かります。フランスの国内政策だけでなく、隣国のドイツやイギリス、その他ギリシャなどEU諸国、更にはアメリカなど他国の経済政策についても(加えて日本についても)、バッサバッサと斬りまくっているという感じで、読んでいて痛快で、いかにも、この人、人気出るだろうなあ、という感じがします。

著者が織りなすそうした様々な議論や批判の中で、フランスとドイツの経済政策に関しては特に厳しく、当時の仏サルコジ政権と独メンケル政権に対する批判は強烈なものがあります。サルコジに対しては殆ど無能呼ばわりですが、'12年に社会党オランド政権に変わってからも厳しい見方は続いているなあと(一応筆者は、格差是正を説いていることもあって社会党の論客ということにされているようなのだが)。

700ページの専門書である『21世紀の資本』に比べて、本書はコラム集であるということで、

●「資本主義は所詮、世襲財産で成り立っている」

●「ゲイツと比較すると、ジョブズの財産は6分の1。ゲイツはウィンドウズの上がりで食べている不労所得者」

●「ある水準以上になると、投資リターンにより資産は加速的に増大する。この不平等を食い止めるには、国際的な累進資産税を設けるべきだ」

等々、『21世紀の資本』に比べ身近な話題が取り上げられていて、気軽に読めます(『21世紀の資本』の3分の2の厚さだが、3分の1の時間で読める)。

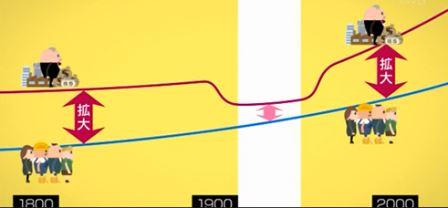

NHK「クローズアップ現代」より

『21世紀の資本』では、この300年で所得格差よりも資産格差の拡大の方が早いスピードで進行しているということ(資本収益率(r)>経済成長率(g))を指摘し(但し、20世紀の戦争や大恐慌によって格差が一時的に緩和された時期があった)、1990年以降に行われたフランスの減税策について、この減税が大資産やランティエ(不労所得で生活する層)の再構築を許すことに繋がるとして強く反対していたわけですが、ここでは、何度もその具体名が出てきて、その代表格(つまりは「世襲資本主義」の象徴的人物)が、ロレアル相続人のリリアンヌ・ベタンクールです。

『21世紀の資本』では、この300年で所得格差よりも資産格差の拡大の方が早いスピードで進行しているということ(資本収益率(r)>経済成長率(g))を指摘し(但し、20世紀の戦争や大恐慌によって格差が一時的に緩和された時期があった)、1990年以降に行われたフランスの減税策について、この減税が大資産やランティエ(不労所得で生活する層)の再構築を許すことに繋がるとして強く反対していたわけですが、ここでは、何度もその具体名が出てきて、その代表格(つまりは「世襲資本主義」の象徴的人物)が、ロレアル相続人のリリアンヌ・ベタンクールです。

スティーブ・ジョブズが亡くなった月['11年10月]のコラムで、幾多のイノベーションを行ったジョブズの資産が80億ドルで、ウ

スティーブ・ジョブズが亡くなった月['11年10月]のコラムで、幾多のイノベーションを行ったジョブズの資産が80億ドルで、ウ ィンドウズの上がりで食べている不労所得者ビル・ゲイツ(筆者らしい表現)の資産の6分の1であることから、「競争原理には今なお改善の余地がある」としつつ、ジョブズの資産はゲイツに及ばないどころか、リリアンヌ・ベタンクールと比べても3分の1以下であるが、リリアンヌ・ベタンクールは一度も働いたことがなく、ただ父親から資産を受け継いだだけであるとしています。

ィンドウズの上がりで食べている不労所得者ビル・ゲイツ(筆者らしい表現)の資産の6分の1であることから、「競争原理には今なお改善の余地がある」としつつ、ジョブズの資産はゲイツに及ばないどころか、リリアンヌ・ベタンクールと比べても3分の1以下であるが、リリアンヌ・ベタンクールは一度も働いたことがなく、ただ父親から資産を受け継いだだけであるとしています。

因みに、本書注によると、2013年にフランスの長者番付上位5人のうち、2位にロレアル相続人のリリアンヌ・ベタンクール、4位にエルメス相続人のベルトラン・ビュエッシュ、5位にダッソー・グループ相続人のセルジュ・ダッソーが入っているとのこと。筆者が憤りを込めて資産の再構築、富の再配分を説く背景には、こうしたフランスという国の事情もあるのかもしれないと思いました。『21世紀の資本』での著者の見解を、具体的な経済事象や政策分析によって裏付け、補完してくれる本であるとも言えます。

《読書MEMO》

●『21世紀の資本』より

●トップ十分位は常に二つのちがう世界を包含している。労働所得が明らかに優勢な「9パーセント」と、資本所得がだんだん(時期によって、その速度はかなり迅速で圧倒的だ)重要になる「1パーセント」だ。二つのグループ間は連続的に変化しているし、当然その境界ではかなりの出入りがあるが、それでもこの両者のちがいは明確だし体系的だ。たとえば資本所得は、「9パーセント」の所得の中で、もちろんゼロではないが、通常は主な所得源ではなく、単なる補完にすぎない。(中略)反対に、「1パーセント」では、労働所得のほうがだんだん補完的な役割になる。所得の主役は資本だ。(『21世紀の資本』291p)

●トップ十分位は常に二つのちがう世界を包含している。労働所得が明らかに優勢な「9パーセント」と、資本所得がだんだん(時期によって、その速度はかなり迅速で圧倒的だ)重要になる「1パーセント」だ。二つのグループ間は連続的に変化しているし、当然その境界ではかなりの出入りがあるが、それでもこの両者のちがいは明確だし体系的だ。たとえば資本所得は、「9パーセント」の所得の中で、もちろんゼロではないが、通常は主な所得源ではなく、単なる補完にすぎない。(中略)反対に、「1パーセント」では、労働所得のほうがだんだん補完的な役割になる。所得の主役は資本だ。(『21世紀の資本』291p)

●「9パーセント」と「1パーセント」がまったくちがう所得の流れを糧に生きていたことを理解する必要がある。「1パーセント」の所得のほとんどは、資本所得という形で入ってくる。なかでも、このグループの資産である株と債券の利子と配当による所得が大きい。(『21世紀の資本』295p)

●(米国の)格差拡大の大半は「1パーセント」に起因するもので、国民所得に占めるシェアは1970年代の9パーセントから2000~2010年には約20パーセントにまで上昇した――11ポイントの増加だ。(中略)トップ十分位に加わった15ポイントの国民所得のうち、約11ポイント、あるいは4分の3近くが、「1パーセント」の手に渡り、そのうちのおおよそ半分が「0.1パーセント」の懐に入っている。(『21世紀の資本』307~308p)

●日本とヨーロッパの他の国々における国民所得比で2、3ポイントの増大が所得格差の著しい増加を意味することはまちがいない。稼ぎ手のトップ1パーセントは平均よりも目に見えて大きな賃上げを経験している。(中略)フランスと日本では、トップ千分位のシェアは1980年代初めには国民所得のわずか1.5パーセントしかなかったものが2010年代初めには2.5パーセント近くまで増えている――ほぼ2倍近い増大だ。(中略)人口の0.1パーセントが国民所得の2パーセントを占めるということは、このグループの平均的個人が国平均の20倍の高所得を享受していることなのだ。10パーセントのシェアなら、平均所得の100倍の所得の享受を意味する。(中略)重要な事実は、大陸ヨーロッパと日本を含むすべての富裕国で、1990年から2010年にかけて、平均的個人の購買力が沈滞していたのに対し、上位0.1パーセントは購買力の著しい増加を享受したということだ。(『21世紀の資本』330~333p)

●最も裕福な1パーセント――45億人中4,500万人――は、1人当たり平均約300万ユーロを所有している。これは世界の富の平均の50倍、世界の富の総額の50パーセントに相当する。(『21世紀の資本』454p)