「●な行の現代日本の作家」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1361】 貫井 徳郎 『ミハスの落日』

作者が1度しか書けないようなモチーフを扱って、巧く作品に昇華しているように思った。

西川美和 氏(映画監督、脚本家)

西川美和 氏(映画監督、脚本家)

『その日東京駅五時二十五分発』

主人公の「ぼく」の祖父の回想から始まり、暴君であった祖父の顔を眺めているうちにされこうべが見えるようになって、他の人のも見えるようになったと―。19歳の「ぼく」は、同期の益岡と東京駅から汽車に乗り、それぞれの故郷を目指ことになっていたが、憲兵に脱走兵と間違えられ詰問される。身体が小さく徴兵検査で第二乙種と判定され工場で働いていた「ぼく」だったが、5月半ばに召集令状がきて陸軍通信隊に入ることになった。大阪での訓練の後、東京の通信隊本部に転属、モールス信号の練習に明け暮れていたが、7/27に米国の短波放送でポツダム宣言の発表を受信、その後広島と長崎に新型爆弾が落とされたことが伝えられる中、8/11から機密書類や通信機材の処分が始まり、8/14の夕刻に陸軍通信隊初年兵25名は解散となったのだった。「ぼく」と益岡はまだ殆どの日本人が終戦を知らない中、ひと足早く故郷へ向かう東京駅五時二十五分発の東海道線に乗る―。

若手映画監督であるとともに、前作『きのうの神さま』が直木賞候補になった著者の作品で、120ぺージほどとそう長くない作品ですが、面白く読めました。

読み進むうちに「ぼく」の置かれている特異な状況が浮き彫りになってきます。つまり、通信部隊という特殊な部隊の所属であったことから、周囲より早く終戦を知り得て、事前に機密文書の処分や通信機材の破壊など後処理に入り、隊も解散して故郷への帰還命令が出たということで、自分たちはすでに兵隊ではないという意識でいるが、敢えてそれを人には言わない(言ってはならない)という状況です。

作品のモチーフは、作者の伯父の手記だそうで、実際に1945年の春に召集されて終戦までの3カ月、陸軍の特殊情報部の傘下で通信兵としての訓練を受けていて、8月15日正午の玉音放送の前に終戦を知らされ、前日には故郷に向かった―作者はこうした状況にある種ファンタジー性を感じたようですが、この作者にして人生で1度しか書けないようなモチーフを扱って、巧く作品に昇華しているように思いました(伯父の手記に出会わなければ、この作品も無かったわけだ)。

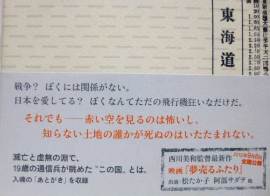

「ぼく」は、汽車の中で神風号を見に行ったことを思い出します。飛行機乗りに憧れながらも、徴兵検査第二乙種となり、航空機用のエンジン製造工場で働いていた「ぼく」は、やっと召集されたかと思ったらモールス信号の練習に明け暮れることになって、と思ったら終戦、しかも、初年兵の立場ながら世間一般より早く終戦を知ったという―、こんな「終戦」もあったのかと。

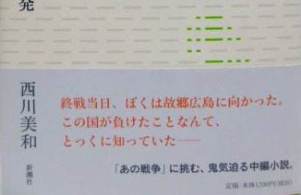

物語は、「ぼく」が故郷・広島に辿りついて、玉音放送の日、原爆で破壊され焼き尽くされた街を目の前に立ちつくす場面へと続いていきます(この少し前に初めて「ぼく」の故郷が広島であることが読者に明かされる。但し、本の帯に「終戦当日、ぼくは故郷広島に向かった。この国が負けたことなんて、とっくに知っていた」と書かれてしまっていたが

物語は、「ぼく」が故郷・広島に辿りついて、玉音放送の日、原爆で破壊され焼き尽くされた街を目の前に立ちつくす場面へと続いていきます(この少し前に初めて「ぼく」の故郷が広島であることが読者に明かされる。但し、本の帯に「終戦当日、ぼくは故郷広島に向かった。この国が負けたことなんて、とっくに知っていた」と書かれてしまっていたが )。変わり果てた故郷の街で「ぼく」は一体何を見てどう感じたか―。

)。変わり果てた故郷の街で「ぼく」は一体何を見てどう感じたか―。

作者がこの物語を、「夢売るふたり」の撮影が始まる前に書いていたら、その間に東日本大震災が発生したとのことです。何でもかんでも「3.11」に結びつけてしまう風潮はどうかと思う面もありますが、この作品に関しては、作者があとがきで、「2011年の早春という時期に筆を取っていなければ、全く別のものに仕上がっていた」と書いているのがよく分かる気がします。

【2014年文庫化[文春文庫]】