「●働くということ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2270】 中澤 二朗 『働く。なぜ?』

定年起業の勧めと心構え。読後感は悪くないが目新しさはないか。内容ズレしたタイトルが気になった。

『65歳定年制の罠 (ベスト新書)

『65歳定年制の罠 (ベスト新書)』['13年]

全6章構成で、第1章で、「65歳定年時代」の隠された罠―つまり、65歳定年と言っても再雇用制度が中心で、給料は半分近くに激減し、不安定な身分と理不尽な配属が待っていて、場合によっては「追い出し部屋」に入れられるかもしれない、といった"怖い"話が続き、一方、第2章では、そうは言っても年金だけでやっていくのは難しく、定年延長後も働かなければならない現実があることを、年金制度についての解説を交えながら説明し、第3章では、そうした老後の破綻リスクに備えるために、今の内からマインドセットをして定年後に備えておくことが必要であるとするとともに、米国では50代で独立して会社をスタートさせる人が多く、日本にもアクティブなシニア経営者がいることを紹介しています。

それを受けるような形で、後半部分の第4章では、「個人のキャリアをフルに活かす」「借金は最大のリスクであると知る」といった、定年起業を成功に導くための10か条について説き、第5章では、起業家たちの事例から失敗から立ち上がる者が成功することを示し、第6章では、定年を機に起業した先輩たちについてのより突っ込んだ取材に基づく事例を紹介するとともに、趣味を活かした起業の注意点をこれも具体的な取材例を掲げて述べ、最終第7章では、ボランティアやNPOという道もあることを示しています。

タイトルから"怖い"ことばかりが書かれた本だと思われがちですが、後半部はシニア起業、定年起業に関する指南書的な内容で、取材事例には励まされるものが多く、読後感は意外と爽やかなものでした。

著者自身は、日本興業銀行か勤務時代にMBAを取得し、その後、J・P・モルガン、メリルリンチ、リーマン・ブラザーズの投資銀行各社のマネージング・ディレクターを経て経営コンサルタン会社を立ち上げた人で、そうなると、一般の人はちょっと引いてしまいそうな印象もありますが、著者の同新書の前著が『自分の年金をつくる』であることからも窺えるように、金融アドバイザリーからシニア・ライフ・コンサルティングへ主業が移りつつある模様。本書も、通して読めば、「定年起業」に関する本だったのだなあと(本題ではなく、その前提状況がタイトルになっていたのだという感じで、タイトルの方が内容からズレ気味?)。

第3章の終わりに、50代以降に独立して会社をスタートさせた米国人の事例として、レイモンド・クロック、スコット・マクネリー、バートン・ビックスの3人が出てきますが、スコット・マクネリーは56歳で起業したといっても、それ以前に27歳でサン・マイクロシステムズを創業した実績があり、バートン・ビックスは70歳でモルガンを辞めて新たなヘッジファンドを立ち上げたと言っても、それまでにストラテジストとしての確固たる名声と巨万の富を築いていて、殆どゼロから起業と言えるのは、レイモンド・クロックだけではないかなあ。

レイモンド・クロックは、1954年、ミルクシェイク用のミキサーを売り歩いていた当時52歳のある日、カリフォルニア州のあるレストランから8台ものミキサーの注文を一度に受け、素朴な疑問からその店を訪ね、その効率的なサービスの提供システムに感嘆、ここほど将来性のある店はないと考え、その店の経営者だったマクドナルド兄弟に自分と組んでチェーン展開することを提案したことが、巨大外食チェーン「マクドナルド」の始まりだった―但し、これは、知ってる人は知ってるという、かなり有名な話です。

まあ、定年起業を勧める本というか、心構え的なガイドブックとしてはオーソドックスですが、どちらかというと実務書と言うより啓蒙書。年金に関する解説も、ざっくりではありますが、それに絞った前著もあるだけに、間違ったことは言っていません。

但し、読後感は悪くないのですが、トータルでみてさほどの目新しさは感じられず、前に述べたように、内容ズレしているとも言えるタイトルばかりが気になりました(おそらく版元の編集者が考えたものだと思うが)。

資料:

俵山 祥子 氏

日沖 健 氏

日沖 健 氏

伊賀 泰代 氏(マッキンゼー)

伊賀 泰代 氏(マッキンゼー)

巷にある採用本によくありがちな、あれも必要、これも必要とチェック項目ばかり矢鱈に多く並べて、結局は使いきれないし、何も印象に残らないといったパターンと比べると、求められるのはリーダーシップであるとはっきり言い切っている分、明快です(この点において評価★★★★☆)。日本の企業も、採用選考において、応募者のリーダーとしての資質にもっと着眼するようにした方がいいのかもと思わせるものがありました。実際、それを見極めるとなるとなかなか難しいことかと思われますが、そこまで具体的には踏み込んでおらず、人事パーソンの目線で見るとやや物足りなさも残ります(この点においては評価★★★☆)。

巷にある採用本によくありがちな、あれも必要、これも必要とチェック項目ばかり矢鱈に多く並べて、結局は使いきれないし、何も印象に残らないといったパターンと比べると、求められるのはリーダーシップであるとはっきり言い切っている分、明快です(この点において評価★★★★☆)。日本の企業も、採用選考において、応募者のリーダーとしての資質にもっと着眼するようにした方がいいのかもと思わせるものがありました。実際、それを見極めるとなるとなかなか難しいことかと思われますが、そこまで具体的には踏み込んでおらず、人事パーソンの目線で見るとやや物足りなさも残ります(この点においては評価★★★☆)。 ●

●

パウエルは政治的には元々共和党穏健派であり、本書からは共和党のレーガン大統領への尊敬の念が窺えますが、前々回(2008年)の大統領選から民主党のオバマ支持に回っているのは、こうしたこともあって共和党のリーダーへの愛想が尽きたのか...?

パウエルは政治的には元々共和党穏健派であり、本書からは共和党のレーガン大統領への尊敬の念が窺えますが、前々回(2008年)の大統領選から民主党のオバマ支持に回っているのは、こうしたこともあって共和党のリーダーへの愛想が尽きたのか...?

そして、それらの企業が業界の株価指数を少なくとも10倍以上も上回る株価パフォーマンスを示していることから、それらを「10X(10倍)型企業」と命名し、一方、同じ環境下で、かつては優位にありながら「偉大になれなかった企業」(衰退した企業)を「比較対象企業」として挙げ、両者を歴史分析することによって、「10X倍型企業」および「10X型リーダー」の特質とは何かを分析してします。

そして、それらの企業が業界の株価指数を少なくとも10倍以上も上回る株価パフォーマンスを示していることから、それらを「10X(10倍)型企業」と命名し、一方、同じ環境下で、かつては優位にありながら「偉大になれなかった企業」(衰退した企業)を「比較対象企業」として挙げ、両者を歴史分析することによって、「10X倍型企業」および「10X型リーダー」の特質とは何かを分析してします。

ホールシステム・アプローチの代表的な手法には、ワールド・カフェやOST(オープンスペース・テクノロジ―)、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリ)、フューチャー・サーチなどがあり、これらの会議の特徴は、無理に結論を出そうとしたり、結果を出すことに最初からこだわらないで、むしろ話し合いの質やプロセスに気を配り、参加者同士の関係の質を向上させることを大切にしているところであり、こうした「決めない会議(決めようとしなくても決まってしまう会議)が今注目されているとのことです。

ホールシステム・アプローチの代表的な手法には、ワールド・カフェやOST(オープンスペース・テクノロジ―)、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリ)、フューチャー・サーチなどがあり、これらの会議の特徴は、無理に結論を出そうとしたり、結果を出すことに最初からこだわらないで、むしろ話し合いの質やプロセスに気を配り、参加者同士の関係の質を向上させることを大切にしているところであり、こうした「決めない会議(決めようとしなくても決まってしまう会議)が今注目されているとのことです。 本書によれば、ホールシステム・アプローチによる組織改革においては、組織の階層や部門の違いを超えた密接な社内コミュニケーションを維持し、多様なものの見方や意見を尊重し、自由活発な意見交換がなされ、また、組織が何を実現したいのか。そのために何が必要なのかを全員が共有することを目的とするとのことで、それが、本書のタイトルにある「アジャイル(俊敏)な組織をつくる」ということになります。

本書によれば、ホールシステム・アプローチによる組織改革においては、組織の階層や部門の違いを超えた密接な社内コミュニケーションを維持し、多様なものの見方や意見を尊重し、自由活発な意見交換がなされ、また、組織が何を実現したいのか。そのために何が必要なのかを全員が共有することを目的とするとのことで、それが、本書のタイトルにある「アジャイル(俊敏)な組織をつくる」ということになります。

PIPは、従来の整理解雇、退職勧奨を伴う普通解雇とは異なり、業務命令として、または「あなたのためだから」と思いやりのあるふりをして、達成不可能なノルマや無意味な課題を与え、自主的な退職に追い込んでいくやり方で、従来型の退職勧奨はせず、「業績改善計画」の未達成を理由に、本人に退職届を書かせる方向へ持っていく、或いは、精神的・肉体的に追い詰め、休職→退職へと持っていくやり方です。

PIPは、従来の整理解雇、退職勧奨を伴う普通解雇とは異なり、業務命令として、または「あなたのためだから」と思いやりのあるふりをして、達成不可能なノルマや無意味な課題を与え、自主的な退職に追い込んでいくやり方で、従来型の退職勧奨はせず、「業績改善計画」の未達成を理由に、本人に退職届を書かせる方向へ持っていく、或いは、精神的・肉体的に追い詰め、休職→退職へと持っていくやり方です。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。 過労死・過労自殺が発生したため裁判となったケースなどは、企業の実名を揚げて紹介しており(「ウェザーニューズ」、「ワタミ」、「大庄」(庄や・日本海庄や・やるき茶屋などを経営)、「shop99」)が実名で挙げられている)、中には初任給に80時間分の残業代が含まれていて(正社員として入社した若者たちは、そのことを入社後に知らされたわけだが)、それを除いた基本給部分を時給換算するとぴったり最低賃金になるといった例もあり、こういうのは「名ばかり正社員」といってもいいのではないかと。

過労死・過労自殺が発生したため裁判となったケースなどは、企業の実名を揚げて紹介しており(「ウェザーニューズ」、「ワタミ」、「大庄」(庄や・日本海庄や・やるき茶屋などを経営)、「shop99」)が実名で挙げられている)、中には初任給に80時間分の残業代が含まれていて(正社員として入社した若者たちは、そのことを入社後に知らされたわけだが)、それを除いた基本給部分を時給換算するとぴったり最低賃金になるといった例もあり、こういうのは「名ばかり正社員」といってもいいのではないかと。

これまで労働は大きく、肉体労働と頭脳労働に分けられてきましたが、本書でいう「感情労働」とは、仕事をするなかで心の負担にポイントを置いた労働のことであり、この概念は1970年代にアメリカで生まれ、社会学者による客室乗務員の調査研究で知られるようになったとのことです(A.R. ホックシールド (『管理される心―感情が商品になるとき 』('00年/世界思想社))。本書は、その感情労働に注目したレポートです。「感情労働」という言葉は最近週刊誌などでも見られるようになっています(「週刊 東洋経済」2012年 12/1号「感情労働の時代」など)。

これまで労働は大きく、肉体労働と頭脳労働に分けられてきましたが、本書でいう「感情労働」とは、仕事をするなかで心の負担にポイントを置いた労働のことであり、この概念は1970年代にアメリカで生まれ、社会学者による客室乗務員の調査研究で知られるようになったとのことです(A.R. ホックシールド (『管理される心―感情が商品になるとき 』('00年/世界思想社))。本書は、その感情労働に注目したレポートです。「感情労働」という言葉は最近週刊誌などでも見られるようになっています(「週刊 東洋経済」2012年 12/1号「感情労働の時代」など)。

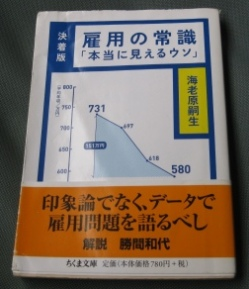

個人的にも、世間で言われていることと日々実際に感じていることのギャップ感に符合し、なるほどと思わされる箇所は多かったのですが、「常識」に対して「反証」することが目的化して、データの捉え方が著者自身やや我田引水ではないか、実際にはどちらの見方もできるのではないか、という箇所もありました。

個人的にも、世間で言われていることと日々実際に感じていることのギャップ感に符合し、なるほどと思わされる箇所は多かったのですが、「常識」に対して「反証」することが目的化して、データの捉え方が著者自身やや我田引水ではないか、実際にはどちらの見方もできるのではないか、という箇所もありました。