「●中国史」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●インカ・マヤ・アステカ」【754】 増田 義郎 『インカ帝国探検記』

「●み 宮城谷 昌光」の インデックッスへ 「●中公新書」の インデックッスへ

新書らしくコンパクトにまとまった戦国史、人物列伝。また、著者の小説が読みたくなる。

『孟嘗君と戦国時代 (中公新書)

『孟嘗君と戦国時代 (中公新書)』['09年]

.jpg) NHK教育テレビ「知るを楽しむ」

NHK教育テレビ「知るを楽しむ」

著者が出演したNHK教育テレビの「知るを楽しむ」('08年10月から11月放送・全8回)のテキストを踏まえ、加筆修正したもので、テレビ番組を一部観て、著者の語りも悪くないなあと思いましたが、こうして本になったものを見ると、著者の小説のトーンに近いように思え、また、小説同様に、或いはそれ以上に読み易く感じました。

著者が出演したNHK教育テレビの「知るを楽しむ」('08年10月から11月放送・全8回)のテキストを踏まえ、加筆修正したもので、テレビ番組を一部観て、著者の語りも悪くないなあと思いましたが、こうして本になったものを見ると、著者の小説のトーンに近いように思え、また、小説同様に、或いはそれ以上に読み易く感じました。

『この人この世界 2008年10-11月 (NHK知るを楽しむ/月)』

著者の小説『孟嘗君(全5巻)』('95年/講談社)は、単行本で1500ページほどありますが、前半部分はその育ての親で任侠の快男児・風洪(後の大商人「白圭」)を中心に展開され、風洪の義弟で秦の法治国家としての礎を築いた公孫鞅(商鞅)や、天才的軍師で田文(孟嘗君)が師と仰ぐ孫臏(孫子)の活躍が描かれ、田文が活躍し始めるのは第3巻の中盤ぐらいから、つまり後半からです。

著者の小説『孟嘗君(全5巻)』('95年/講談社)は、単行本で1500ページほどありますが、前半部分はその育ての親で任侠の快男児・風洪(後の大商人「白圭」)を中心に展開され、風洪の義弟で秦の法治国家としての礎を築いた公孫鞅(商鞅)や、天才的軍師で田文(孟嘗君)が師と仰ぐ孫臏(孫子)の活躍が描かれ、田文が活躍し始めるのは第3巻の中盤ぐらいから、つまり後半からです。

一方、全8章から成る本書も、第1章で春秋時代と戦国時代の違いや戦国時代初期の魏の文候と孟嘗君以外の戦国の四君に触れ、第2章から第4章にかけて春秋時代からの斉の歴史を、管仲や孫臏の活躍を織り交ぜながら解説し、第5章で田文の父・田嬰に触れ、第6章では稷下を賑わした諸子百家に触れ...といった感じで、孟嘗君田文の活躍が始まるのが第7章、鶏鳴狗盗の故事が出てくるのは最終の第8章です。

でも、これはこれで、斉を中心とした戦国時代史として読め、また、新書らしくコンパクトに纏まった人物列伝でもあり、とりわけ、第6章の諸子百家の解説は、儒家と墨家、道家と法家、名家と縦横家などの思想の違いが、それぞれの代表的人物を通して分かり易く把握できるものになっています。

田嬰が、妾に産ませたわが子(田文)を殺すように命じ、困った田文の母が邸外で密かに育てたという話は、小説では、田文の母・青欄がその子を庭師の僕延に託し、僕延は反体制派の警察長官・射弥(えきや)にその子を託し、そこには別に女の赤ん坊もいたが、僕延が射弥宅を再訪したときは射弥は殺され、赤ん坊は2人とも消えており、2人の赤ん坊のうち、「文」という刺青のある男児の方は、没落貴族の末裔で隊商用心棒・風洪(白圭)に救われて自分の子として育てられ、十数年後に父に見え認知されるとともに、かつて射弥宅に一緒にいた女児の成人となった女性とも再会するという壮大なストーリー展開なのでが、本書では、『史記』の記事からは「誰がどのように育てたかがわからない」とあっさりしていて、次はいきなり田文が父に謁見する場面になっています(う〜ん、どこまでがあの小説の著者の"創作"なのだろうか)。

『孟嘗君』を読んだ人には、手軽な振り返りとして楽しめ、また、読んでいない人も含め、著者の中国戦国時代小説を読みたくなる本です。

チンギス・カン

チンギス・カン 「元朝秘史」を手繰りながらの解説は、版図拡大の勢いを物語り、壮大な歴史ロマンを感じさせますが、一方で、製鉄所の場所が、長年謎とされてきた居所や霊廟のあった場所と重なってくるという展開は、ミステリー風でもあります。更には、どのような建物に住み、4人の后妃との生活はどのようなものであったか、実際にどのようなものを食していたのか、などの解説は、著者自身による発掘調査の進展や現地で得られた知見と併行してなされているため、説得力を感じました。後代のカーンに比べ、意外と王らしくない素朴な暮らしをしていたというのが興味深いです。晩年は、始皇帝よろしく不老長寿の秘薬を求めたものの、結局、養生するしか長生きの方法は無いと悟ったが、狩猟での落馬が死を早める原因となったとのこと。

「元朝秘史」を手繰りながらの解説は、版図拡大の勢いを物語り、壮大な歴史ロマンを感じさせますが、一方で、製鉄所の場所が、長年謎とされてきた居所や霊廟のあった場所と重なってくるという展開は、ミステリー風でもあります。更には、どのような建物に住み、4人の后妃との生活はどのようなものであったか、実際にどのようなものを食していたのか、などの解説は、著者自身による発掘調査の進展や現地で得られた知見と併行してなされているため、説得力を感じました。後代のカーンに比べ、意外と王らしくない素朴な暮らしをしていたというのが興味深いです。晩年は、始皇帝よろしく不老長寿の秘薬を求めたものの、結局、養生するしか長生きの方法は無いと悟ったが、狩猟での落馬が死を早める原因となったとのこと。 本書には、前世紀から今世紀にかけての比較的最新の考古学的発見や研究成果が織り込まれていますが、チンギスに纏わる最大の謎は、その墓がどこにあるかということで、これだけはまだ謎のままのようです。調査が進まない要因の1つとして、政治的問題もあるようですが、本書の最後の方で語られている、内モンゴルと外モンゴルの国境線による分断(これには、中国、ソ連、そして満州国を建立した日本が深く関わっているのだが)などのモンゴル現代史は、内モンゴル自治区が、近年特に政治的に不安定な新疆ウイグル自治区と同じく、中国民族問題の火種を宿していることを示唆しているように思えました。

本書には、前世紀から今世紀にかけての比較的最新の考古学的発見や研究成果が織り込まれていますが、チンギスに纏わる最大の謎は、その墓がどこにあるかということで、これだけはまだ謎のままのようです。調査が進まない要因の1つとして、政治的問題もあるようですが、本書の最後の方で語られている、内モンゴルと外モンゴルの国境線による分断(これには、中国、ソ連、そして満州国を建立した日本が深く関わっているのだが)などのモンゴル現代史は、内モンゴル自治区が、近年特に政治的に不安定な新疆ウイグル自治区と同じく、中国民族問題の火種を宿していることを示唆しているように思えました。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

.jpg)

![昭和30年代モダン観光旅行].jpg](/book-movie/archives/昭和30年代モダン観光旅行].jpg) 昭和30年代の絵葉書を集めたもので、これ全部、グラフィック・デザイナーである著者の個人コレクションで、しかも集め始めたのが80年代初頭とのことで、と言うことは昭和50年代後半から集めたということになるから、よくそこから遡って集めたものだなあと感心させられました。

昭和30年代の絵葉書を集めたもので、これ全部、グラフィック・デザイナーである著者の個人コレクションで、しかも集め始めたのが80年代初頭とのことで、と言うことは昭和50年代後半から集めたということになるから、よくそこから遡って集めたものだなあと感心させられました。

例えば、著者は、粘り気のあるものを食べるのは日本人だけであると言っても過言ではないとし、ネバネバするものは毒であるというのがホモサピエンスにとっての生物学的常識であるが、日本人は例外的にその判断基準を捨てることに成功し、お陰で納豆など食していると。

例えば、著者は、粘り気のあるものを食べるのは日本人だけであると言っても過言ではないとし、ネバネバするものは毒であるというのがホモサピエンスにとっての生物学的常識であるが、日本人は例外的にその判断基準を捨てることに成功し、お陰で納豆など食していると。 電車の中で化粧をするのが嫌われるのは、車内の空間が「共有」されていて、個人の裁量権が無いというのが一般的了解であり、その掟を守っていないためとのことらしいです(車内が混んでいれば混んでいるほど、「余剰」が無いから、空間を「共有」せざるを得なくなり、そこでの個人の「所有」は認められないということか、ナルホド)。

電車の中で化粧をするのが嫌われるのは、車内の空間が「共有」されていて、個人の裁量権が無いというのが一般的了解であり、その掟を守っていないためとのことらしいです(車内が混んでいれば混んでいるほど、「余剰」が無いから、空間を「共有」せざるを得なくなり、そこでの個人の「所有」は認められないということか、ナルホド)。

金田一秀穂 氏

金田一秀穂 氏

![ALWAYS 三丁目の夕日 豪華版 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/ALWAYS%20%E4%B8%89%E4%B8%81%E7%9B%AE%E3%81%AE%E5%A4%95%E6%97%A5%20%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E7%89%88%20%5BDVD%5D.jpg)

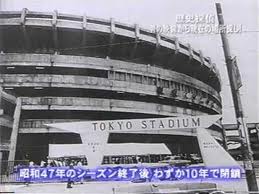

「東京伝説」というタイトルの如く「旧い東京」の建物や施設、風物を取材していて、基本的には、当時それらに関係した人にインタビューするようにしていますが、既に関係者の多くが亡くなっていたりして、コラムであるため字数の制限もあり、1つ1つの取材そのものはそれほど深くありません。

「東京伝説」というタイトルの如く「旧い東京」の建物や施設、風物を取材していて、基本的には、当時それらに関係した人にインタビューするようにしていますが、既に関係者の多くが亡くなっていたりして、コラムであるため字数の制限もあり、1つ1つの取材そのものはそれほど深くありません。 但し、写真が豊富で、日本橋「白木屋」火災('32年)、街頭テレビ('53年)、建設途中の東京タワー('57年)、新宿駅西口のフォーク集会('69年)、光化学スモッグ('70年)...etc. 事件・社会事象関係はさすが新聞社ならではという感じ(建設中の「東京スカイツリー」の写真も、そのうち貴重なものになる?)。

但し、写真が豊富で、日本橋「白木屋」火災('32年)、街頭テレビ('53年)、建設途中の東京タワー('57年)、新宿駅西口のフォーク集会('69年)、光化学スモッグ('70年)...etc. 事件・社会事象関係はさすが新聞社ならではという感じ(建設中の「東京スカイツリー」の写真も、そのうち貴重なものになる?)。

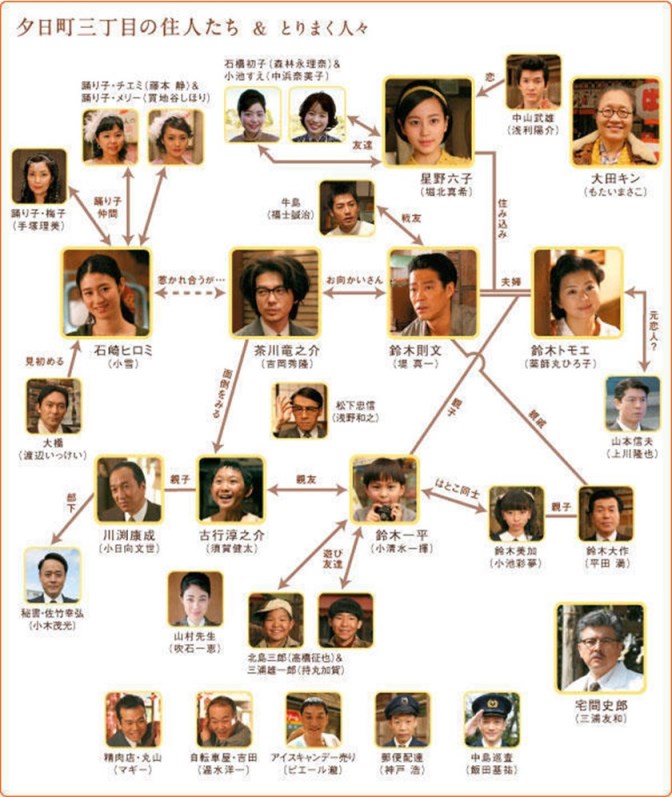

西岸良平の漫画『三丁目の夕日』を原作とした山崎貴監督の映画「ALWAYS 三丁目の夕日」('05年/東宝)は、この建設中の東京タワーを上手くモチーフとして組み込んでいたように思われ、話の内容も映像も(映像の方は、広大なロケセットと併せて精緻なCGを使いまくっているのだが)ともに作り物っぽいところが逆に良かったように思います。ある種「時代劇」感覚(?)。従って、話の運びとしても、「ここで泣け」みたいな作り方が気にならなくはなかったですが、原作自体がそうした作りのものであることを考えれば、むしろそれに沿っていたと言えるのかも。

西岸良平の漫画『三丁目の夕日』を原作とした山崎貴監督の映画「ALWAYS 三丁目の夕日」('05年/東宝)は、この建設中の東京タワーを上手くモチーフとして組み込んでいたように思われ、話の内容も映像も(映像の方は、広大なロケセットと併せて精緻なCGを使いまくっているのだが)ともに作り物っぽいところが逆に良かったように思います。ある種「時代劇」感覚(?)。従って、話の運びとしても、「ここで泣け」みたいな作り方が気にならなくはなかったですが、原作自体がそうした作りのものであることを考えれば、むしろそれに沿っていたと言えるのかも。 本書には、その他にも、デパートの屋上遊園地の賑わいや路面電車とバスの中間みたいなトロリーバス、下町の巨大キャバレーや新宿の歌声喫茶などが盛り込まれていて、昭和レトロを満喫することが出来ます(子供のころデパートに行く最大の楽しみは、この屋上遊園地で遊ぶことだったが、どんどん縮小・廃止されていったなあ)。

本書には、その他にも、デパートの屋上遊園地の賑わいや路面電車とバスの中間みたいなトロリーバス、下町の巨大キャバレーや新宿の歌声喫茶などが盛り込まれていて、昭和レトロを満喫することが出来ます(子供のころデパートに行く最大の楽しみは、この屋上遊園地で遊ぶことだったが、どんどん縮小・廃止されていったなあ)。

![荒川ふるさと文化館 2].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E8%8D%92%E5%B7%9D%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E9%A4%A8%202%5D.jpg)

因みに、荒川総合スポーツセンターの付近に「荒川ふるさと館」という施設が区立荒川図書館内にあり、昭和の下町の路地裏や民家を再現していて、まさに「ALWAYS 三丁目の夕日」の世界、子どもを連れていくと楽しめます(大人の方が結構楽しんだりして...)。

因みに、荒川総合スポーツセンターの付近に「荒川ふるさと館」という施設が区立荒川図書館内にあり、昭和の下町の路地裏や民家を再現していて、まさに「ALWAYS 三丁目の夕日」の世界、子どもを連れていくと楽しめます(大人の方が結構楽しんだりして...)。 知らなかったのは、「東京俘虜収容所」(米国人捕虜収容所)の「第十分所」が南千住の旧国鉄隅田川貨物駅(現・JR隅田川駅)付近にあったということで、近所の派出所での警察官をしていたという老人が語る、敗戦と捕虜の解放時の話は生々しかったです。

知らなかったのは、「東京俘虜収容所」(米国人捕虜収容所)の「第十分所」が南千住の旧国鉄隅田川貨物駅(現・JR隅田川駅)付近にあったということで、近所の派出所での警察官をしていたという老人が語る、敗戦と捕虜の解放時の話は生々しかったです。

「ALWAYS 三丁目の夕日」●制作年:2005年●製作総指揮:阿部秀司●監督:山崎貴●脚

「ALWAYS 三丁目の夕日」●制作年:2005年●製作総指揮:阿部秀司●監督:山崎貴●脚 本:山崎貴/古沢良太●撮影:柴崎幸三●音楽:佐藤直紀●原作:西岸良平「三丁目の夕日」●時間:133分●出演:吉岡秀隆/堤真一/薬師丸ひろ子/小雪/堀北真希/小清水一揮/須賀健太/もたいまさこ/三浦友和/小日向文世●公開:2005/11●配給:東宝(評価:★★★★)

本:山崎貴/古沢良太●撮影:柴崎幸三●音楽:佐藤直紀●原作:西岸良平「三丁目の夕日」●時間:133分●出演:吉岡秀隆/堤真一/薬師丸ひろ子/小雪/堀北真希/小清水一揮/須賀健太/もたいまさこ/三浦友和/小日向文世●公開:2005/11●配給:東宝(評価:★★★★)

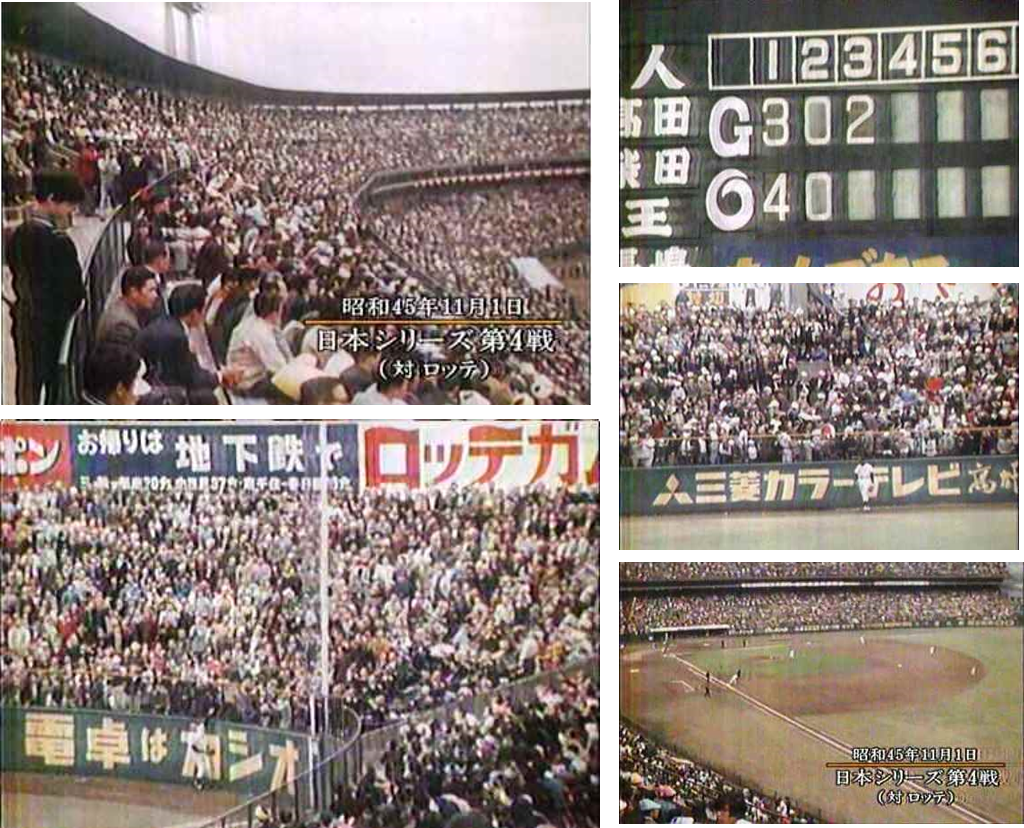

3回表、巨人・長嶋茂雄は左越えに2打席連続ホーマーを放つ。

3回表、巨人・長嶋茂雄は左越えに2打席連続ホーマーを放つ。

![フィフス・エレメント [DVD] 2013.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%20%5BDVD%5D%202013.jpg)

自動車に代わってエアカーが飛び交う様などは、リドリー・スコット監督(「

自動車に代わってエアカーが飛び交う様などは、リドリー・スコット監督(「 「ブレードランナー」のハリソン・フォード演じるデッカートが操るポリススピナー(左)に比べて、15年後に作られた「フィフス・エレメント」のパトカーやブルース・ウィリス演じるコーベンが運転するタクシー(上)の方がややキッチュに描かれているのが興味深いです(映画自体も、変てこな悪役ジャン=バティスト・エマニュエル・ゾーグを演じ

「ブレードランナー」のハリソン・フォード演じるデッカートが操るポリススピナー(左)に比べて、15年後に作られた「フィフス・エレメント」のパトカーやブルース・ウィリス演じるコーベンが運転するタクシー(上)の方がややキッチュに描かれているのが興味深いです(映画自体も、変てこな悪役ジャン=バティスト・エマニュエル・ゾーグを演じ

同じくネガティブな未来図として描かれている類で、コンピュータに人間の生が支配されたり、コンピュータによって人間の思考や行動が監視される社会などというのは、ウォシャウスキー兄弟の映画「

同じくネガティブな未来図として描かれている類で、コンピュータに人間の生が支配されたり、コンピュータによって人間の思考や行動が監視される社会などというのは、ウォシャウスキー兄弟の映画「 今、若者たちが映画で受身的に観ている様な仮想未来社会を、かつての子供たちは、少年雑誌のイラストで見て、自ら想像力を働かせイメージを膨らませていたのだろうなあ(彼らにとって、これらのイラストの乗り物などは、頭の中では映画のように動いていたに違いない)と思わされます。そして、その中には、今、科学技術の最前線で研究開発に勤しんでいる科学者や技術者もいるのだろうなあと思いました('02年にノーベル化学賞を受賞した

今、若者たちが映画で受身的に観ている様な仮想未来社会を、かつての子供たちは、少年雑誌のイラストで見て、自ら想像力を働かせイメージを膨らませていたのだろうなあ(彼らにとって、これらのイラストの乗り物などは、頭の中では映画のように動いていたに違いない)と思わされます。そして、その中には、今、科学技術の最前線で研究開発に勤しんでいる科学者や技術者もいるのだろうなあと思いました('02年にノーベル化学賞を受賞した

「ブレードランナー」●原題:BLADE RUNNER●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:マイケル・ディーリー ●脚本:ハンプトン・フィンチャー/デイヴィッド・ピープルズ●撮影:ジョーダン・クローネンウェス●音楽:ヴァンゲリス●時間:117分●出演:ハリソン・フォード/ルトガー・ハウアー/ショーン・ヤング ●日本公開:1982/07●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:二子東急(83-06-05)(評価:★★★★☆)

「ブレードランナー」●原題:BLADE RUNNER●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:マイケル・ディーリー ●脚本:ハンプトン・フィンチャー/デイヴィッド・ピープルズ●撮影:ジョーダン・クローネンウェス●音楽:ヴァンゲリス●時間:117分●出演:ハリソン・フォード/ルトガー・ハウアー/ショーン・ヤング ●日本公開:1982/07●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:二子東急(83-06-05)(評価:★★★★☆)

「フィフス・エレメント」●原題:THE FIFTH ELEMENT(Le Cinquie`me e'le'ment)●制作年:1997年●制作国:フランス●監督・脚本:リュック・ベッソン●撮影:ティエリー・アルボガスト●音楽:エリック・セラ●時間:

「フィフス・エレメント」●原題:THE FIFTH ELEMENT(Le Cinquie`me e'le'ment)●制作年:1997年●制作国:フランス●監督・脚本:リュック・ベッソン●撮影:ティエリー・アルボガスト●音楽:エリック・セラ●時間:

「マイノリティ・リポート」●原題:MINORITY REPORT●制作年:2002年●制作国:アメリカ●監督:スティーヴン・スピルバーグ●製作:ボニー・カーティス/ジェラルド・R・モーレン/ヤン・デ・ボン/ウォルター・F・パークス●脚本:ジョン・コーエン/スコット・フランク ●撮影:ヤヌス・カミンスキ

「マイノリティ・リポート」●原題:MINORITY REPORT●制作年:2002年●制作国:アメリカ●監督:スティーヴン・スピルバーグ●製作:ボニー・カーティス/ジェラルド・R・モーレン/ヤン・デ・ボン/ウォルター・F・パークス●脚本:ジョン・コーエン/スコット・フランク ●撮影:ヤヌス・カミンスキ ー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:フィリップ・K・ディック ●時間:145分●出演:トム・クルーズ/コリン・ファレル/サ

ー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:フィリップ・K・ディック ●時間:145分●出演:トム・クルーズ/コリン・ファレル/サ マンサ・モートン/マックス・フォン・シドー/ロイス・スミス/スティーヴン・スピルバーグ●日本公開:2002/12●配給:20世紀フォックス (評価:★★★)

マンサ・モートン/マックス・フォン・シドー/ロイス・スミス/スティーヴン・スピルバーグ●日本公開:2002/12●配給:20世紀フォックス (評価:★★★).jpg)

倉橋 由美子(1935‐2005/享年69)

倉橋 由美子(1935‐2005/享年69)

『

『

脳科学者である著者が、'08年夏、著者自身が碩学と尊敬する動物行動学者の日高敏隆氏らと共に、中米・コスタリカを11日間にわたって巡った旅の記録。

脳科学者である著者が、'08年夏、著者自身が碩学と尊敬する動物行動学者の日高敏隆氏らと共に、中米・コスタリカを11日間にわたって巡った旅の記録。

入門書でありながら、所々で著者の"持ち味"が出るのが面白かったですが、

入門書でありながら、所々で著者の"持ち味"が出るのが面白かったですが、

Scott Turow

Scott Turow

田近 英一 氏 (経歴下記)

田近 英一 氏 (経歴下記)