「●広告宣伝・ネーミング」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●キャリア行動」 【171】 岡本 義幸 『転職』

「●光文社新書」の インデックッスへ

マスメディア企業への「生き残り戦略」についてのプレゼンのような中身。

『グーグルに勝つ広告モデル (光文社新書)

『グーグルに勝つ広告モデル (光文社新書)』 ['08年]

冒頭のヤフーとグーグルの違いで、ヤフーがアテンションを集めて卸売りしているのに対し、グーグルはインタレストを集めて売っているのだという指摘は明快で、アテンションの総量は増えないのにアテンションを奪い合う競合の数は増えているというゼロサムゲーム状態が今あると分析し、マスメディアが獲得できるアテンションの総量が減少しこそすれ、増加させるのは非常に困難な状態において、広告媒体としてのマスメディアが生き残るにはどうしたらよいかという問い掛けをし、それに答えるかたちの内容になっています(ということは、アテンションの世界の話だから、「ヤフーを超える」ならまだしも「グーグルを超える」というタイトルは少し内容と合わない気がするが)。

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌のマス4媒体とインターネットの広告特性を対比し、インターネットに対してマス4媒体がどのようなポジションを取り得るかを概説すると共に、各4媒体の今後の生き残り策を提言していますが、つまりは、テレビ局や新聞社が広告メディアとして生き残るにはどうしたらよいかという、言わばマスメディア企業へのプレゼンテーションのような中身で、一般向け新書としてどうなのかなあという印象もありました。

(ミスリード気味のタイトルがアイキャッチとしての"作為"にも思え、ついつい見方がシビアになってしまう。)

著者は、国内大手広告代理店にてメディアマーケティング、ネット事業立ち上げを担当した後、大手外資系コンサルティングファームに参加し、主にメディア企業、エンターテインメント企業に対しての企業変革、ビジネスモデル改革に関する提言活動に従事した後、独立したという経歴の持ち主だそうですが(実在の人物なの?)、実在の人物かどうかは別として、本の内容はまさにこの経歴に沿ったものでした。

テレビに求められるオンデマンド性、ターゲットメディアとしてのラジオ、宅配ネットワークをどう生かすかが課題の新聞、ネットとの代替性が低い情報でネットとの差別化を図る雑誌、といった具合に、それぞれの提言は比較的絞り込まれたものになっていて分り易く、話は、プレーヤー(媒体情報を乗せる機器)の問題、マスメディアそのものの要不要論(ここがサブタイトルに呼応)、コンテンツの現状と課題にまで広がり、最後に、メディアやマーケッターに情報テクノラートとして特権を振りかざすだけではこれからはやっていけないよと言っているような感じ。

言い換えれば、プロダクトアウト(乃至メディアアウト)からマーケットインへと言っているに過ぎないともとれるのですが...(だから、マーケティング会社やコンサルティングファームにご相談くださいということか)。

著者によれば、日本は企業ブランド社会であるとのこと、だから醤油メーカーのキッコーマンが70年代に初めてワインを発売した当初、「キッコーマンのワインは醤油が入っているような気がする」と関係者に言われ、「マンズワイン」というブランドを作ることで企業ブランドの使用を避けたとのこと。

著者によれば、日本は企業ブランド社会であるとのこと、だから醤油メーカーのキッコーマンが70年代に初めてワインを発売した当初、「キッコーマンのワインは醤油が入っているような気がする」と関係者に言われ、「マンズワイン」というブランドを作ることで企業ブランドの使用を避けたとのこと。 一方、ネスレの調味料マギーのように、ネスレというブランドがマギーという当初はあまり認知されていなかったブランドの「保証マーク」として働く場合もあるわけで、この辺り、単一製品をイメージさせるブランドなのか、製品より(食品ならば食品全般にわたる)技術水準をイメージさせるブランドなのかの違いは大きいなあ(後者の方が汎用性が高い)。

一方、ネスレの調味料マギーのように、ネスレというブランドがマギーという当初はあまり認知されていなかったブランドの「保証マーク」として働く場合もあるわけで、この辺り、単一製品をイメージさせるブランドなのか、製品より(食品ならば食品全般にわたる)技術水準をイメージさせるブランドなのかの違いは大きいなあ(後者の方が汎用性が高い)。 また、「スター・バックス」の日本での成功例などに見られるように、今日ではブランドを短期的に育成し活用していくような経営・マーケティング戦略が競争優位をもたらす市場状況が出現しているという指摘も興味深いものでした(デル・コンピュータなどもそうだが、サービスプロバイダー型のブランドにとりわけ見られる特色とも言えるが)。

また、「スター・バックス」の日本での成功例などに見られるように、今日ではブランドを短期的に育成し活用していくような経営・マーケティング戦略が競争優位をもたらす市場状況が出現しているという指摘も興味深いものでした(デル・コンピュータなどもそうだが、サービスプロバイダー型のブランドにとりわけ見られる特色とも言えるが)。

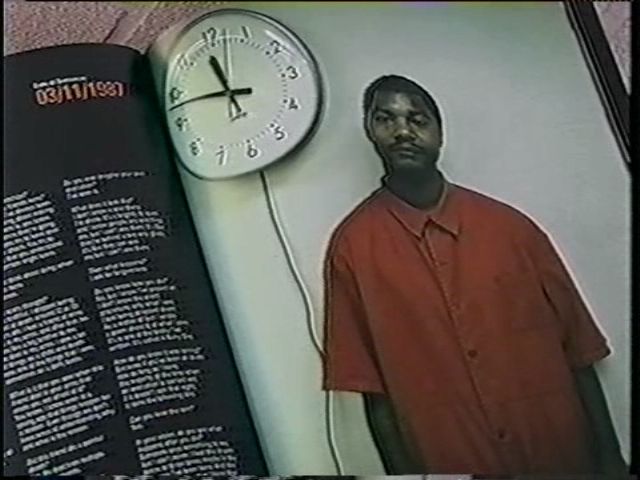

"Pepsi Michael"

"Pepsi Michael" それにしても、この著者、ソニーを随分高く買っているなあ(反対にパナソニックには厳しい評価)。結局、ディズニーのようなバリューチェーン・カンパニーを目指したソニーのコンテンツビジネス志向は上手くいかなかったけれど、まあ、確かに今でもブランド価値評価はパナソニックよりは高いし、海外などで見る広告はSonyの方がPanasonicよりも断然垢抜けている...。

それにしても、この著者、ソニーを随分高く買っているなあ(反対にパナソニックには厳しい評価)。結局、ディズニーのようなバリューチェーン・カンパニーを目指したソニーのコンテンツビジネス志向は上手くいかなかったけれど、まあ、確かに今でもブランド価値評価はパナソニックよりは高いし、海外などで見る広告はSonyの方がPanasonicよりも断然垢抜けている...。 ベネトンのクリエーターのオリビエロ・トスカーニが刑の執行を待つ死刑囚を広告に起用して消費者や死刑囚の遺族の反発を受け、ベネトンは以前からのエイズ撲滅などのメセナ広告(と言っても、これらも一筋縄ではない表現方法なのだが)に路線を戻したという話については著者の思い入れたっぷりで、思想(この場合、「死刑廃止」)や芸術を志向して商売を忘れてしまったというのは、かつてのサントリー・ローヤルのCM「ランボー」にも通じるところがあるなあと思った次第です。

ベネトンのクリエーターのオリビエロ・トスカーニが刑の執行を待つ死刑囚を広告に起用して消費者や死刑囚の遺族の反発を受け、ベネトンは以前からのエイズ撲滅などのメセナ広告(と言っても、これらも一筋縄ではない表現方法なのだが)に路線を戻したという話については著者の思い入れたっぷりで、思想(この場合、「死刑廃止」)や芸術を志向して商売を忘れてしまったというのは、かつてのサントリー・ローヤルのCM「ランボー」にも通じるところがあるなあと思った次第です。

所謂「ブランド商品」の話から始まり、グリコの「ポッキー」の誕生秘話を通してのブランドがいかに生成され、どのような過程を経て定着していくかの解説は、入り込み易くて分り易いものでした(ポッキーは最初はプリッツ系の位置づけだったのか、とか)。

所謂「ブランド商品」の話から始まり、グリコの「ポッキー」の誕生秘話を通してのブランドがいかに生成され、どのような過程を経て定着していくかの解説は、入り込み易くて分り易いものでした(ポッキーは最初はプリッツ系の位置づけだったのか、とか)。 そして、日本企業が得意とする新製品マーケティングのティピカルなものを紹介し、「ベンツ」と「トヨタ」のブランド戦略の違いを通して、内外のブランド戦略の違いを明らかにし、更に「無印商品」というブランドを通して、ブランドの本質を更に深く考察(「無印商品」というブランドは具体的な商品としては何も示していないが、固有の意味的世界を持つと言う意味では、極めてブランドらしいブランドであると)、常に自己否定し1つのスタイルに固着しないことがそのブランドが市場で生き続ける秘訣であることを「イッセイ・ミヤケ」に見て取り、そして、ああ、やっぱり出ました「コカ・コーラ」、スタイルや機能を超えた「ブランド価値」という話になると、絶対出てくるなあ。

そして、日本企業が得意とする新製品マーケティングのティピカルなものを紹介し、「ベンツ」と「トヨタ」のブランド戦略の違いを通して、内外のブランド戦略の違いを明らかにし、更に「無印商品」というブランドを通して、ブランドの本質を更に深く考察(「無印商品」というブランドは具体的な商品としては何も示していないが、固有の意味的世界を持つと言う意味では、極めてブランドらしいブランドであると)、常に自己否定し1つのスタイルに固着しないことがそのブランドが市場で生き続ける秘訣であることを「イッセイ・ミヤケ」に見て取り、そして、ああ、やっぱり出ました「コカ・コーラ」、スタイルや機能を超えた「ブランド価値」という話になると、絶対出てくるなあ。

'09年3月に亡くなったコピーライター・土屋耕一(1930-2009/享年78)の本で、'74年刊行ですから、40歳代半ば頃の著作ということになります。

'09年3月に亡くなったコピーライター・土屋耕一(1930-2009/享年78)の本で、'74年刊行ですから、40歳代半ば頃の著作ということになります。 伊勢丹とか資生堂の広告コピーは、一時この人の独壇場だったなあ。竹内まりやのデビューシングルにもなった伊勢丹の「戻っておいで・私の時間」、アリスの堀内孝雄によりヒットした資生堂の「君のひとみは10000ボルト」など、CMソングがヒットチャートの上位を占める現象のハシリもこの人の作品でした。

伊勢丹とか資生堂の広告コピーは、一時この人の独壇場だったなあ。竹内まりやのデビューシングルにもなった伊勢丹の「戻っておいで・私の時間」、アリスの堀内孝雄によりヒットした資生堂の「君のひとみは10000ボルト」など、CMソングがヒットチャートの上位を占める現象のハシリもこの人の作品でした。 "ひらめき"と"思いつき"はやはり違うわけで、本書によれば、「唐突に、頭の中の風にやってくるものは、浜べに打ち寄せられる、あの、とりとめのない浮遊物と同じであって、すべては単なる思いつきのたぐいにすぎないのだ」と。

"ひらめき"と"思いつき"はやはり違うわけで、本書によれば、「唐突に、頭の中の風にやってくるものは、浜べに打ち寄せられる、あの、とりとめのない浮遊物と同じであって、すべては単なる思いつきのたぐいにすぎないのだ」と。

のですが、後にテレビドラマ「ザ・ホワイトハウス」('99年-'06年)の合衆国大統領役で復活し、エミー賞主演男優賞を獲得しています(「ザ・ホワイトハウス」は、シーズン1の第1話が一番面白い)。

のですが、後にテレビドラマ「ザ・ホワイトハウス」('99年-'06年)の合衆国大統領役で復活し、エミー賞主演男優賞を獲得しています(「ザ・ホワイトハウス」は、シーズン1の第1話が一番面白い)。