楽しい講演会を聞いているような印象の本。体系的ではないが、息抜きにはちょうどいい。

安斎 育郎 氏

安斎 育郎 氏

『だます心 だまされる心 (岩波新書)』['05年]『霊はあるか―科学の視点から (ブルーバックス)

』['02年]

「だます」という行動を人間関係や自然界について様々な角度から捉えた本で、著者は工学博士(専門は放射線防護学、因みに、東大在学中からの筋金入りの"反原発"派)であるとともに、「ジャパン・スケプティクス」という、超常現象を批判的・科学的に究明する会の会長で、松田道弘著『超能力のトリック』('85年/講談社現代新書)でも紹介されているユリゲラーのスプーン曲げのトリックなどを公開講座で実演してみせたりもしており、『人はなぜ騙されるのか-非科学を科学する』('96年/朝日新聞社)、『霊はあるか-科学の視点から』('02年/講談社ブルーバックス)などの著作もある人です(特に後者の著作は、日本の仏教宗派の主要なものは教義上は霊は存在しないと考えている点をアンケート調査で明かしていて、「超心理学」とはまた違った観点で興味深い)。

本書『だます心 だまされる心』では、最初の方で、人間の錯覚などを生かした手品や、それを超能力と称しているもののトリックを、著者自身の実演写真入りで解説し("物質化現象"のトリックを実演したりしている)、また、小説に現れたり、だまし絵に見られたこれまでのトリックを紹介しています。本書にある、コナン・ドイルが"妖精写真"にだまされた話は有名で、コナン・ドイルと一時期親交があった奇術師フーディーニは、インチキ霊媒師のトリックを幾つも暴いたことで知られていますが、ある人への手紙の中でコナン・ドイルのことを非常にだまされやすい人物と評しています(松田道弘著『不可能からの脱出』('85年/王国社))。

本書『だます心 だまされる心』では、最初の方で、人間の錯覚などを生かした手品や、それを超能力と称しているもののトリックを、著者自身の実演写真入りで解説し("物質化現象"のトリックを実演したりしている)、また、小説に現れたり、だまし絵に見られたこれまでのトリックを紹介しています。本書にある、コナン・ドイルが"妖精写真"にだまされた話は有名で、コナン・ドイルと一時期親交があった奇術師フーディーニは、インチキ霊媒師のトリックを幾つも暴いたことで知られていますが、ある人への手紙の中でコナン・ドイルのことを非常にだまされやすい人物と評しています(松田道弘著『不可能からの脱出』('85年/王国社))。

『不可能からの脱出―超能力を演出したショウマン ハリー・フーディーニ』 ['85年/王国社]

本書では更にまた、過去の有名な霊媒師や予言者という触れ込みの人の手法を明かしていますが、個人的には、実際にあったという"地震予言者"の話が面白かったです。自分宛のハガキを毎日出すことで、消印のトリックをしていたなんて!(自分に来たハガキならば、後から「2日後に地震があります」とか書いて、地震があった直後に、今度は宛名を消してご近所さんの宛名に書き換え...)。

特に、科学者もだまされた(と言うか、誤った方向へのめりこんだ)例として、世界的な物理学者・長岡半太郎が、水銀から金をつくり出す研究に没頭していたという話は興味深く、また、野口英世が為した数々の病原菌の発見は殆ど誤りだったという話は、分子生物学者・福岡伸一氏のベストセラー『生物と無生物のあいだ』('07年/講談社現代新書)の中でも紹介されていました。

この話の後に、"計算の出来る馬"として世間を騒がせた「賢いハンス」の話がきたかと思うと、旧石器発掘捏造事件(所謂"ゴッド・ハンド事件")の話やナスカの地上絵の話などがきて、英国のミステリー・サークルは2人の老画家がその全てを描いたという話は一応これに繋がりますが、更に、動物の「擬態」の話(科学者らしいが)がきたかと思うと、社会的な問題となった詐欺事件や戦争報道の捏造などがとり上げられていて、読者を飽きさせはしないけれども、体系的ではないという印象。

この話の後に、"計算の出来る馬"として世間を騒がせた「賢いハンス」の話がきたかと思うと、旧石器発掘捏造事件(所謂"ゴッド・ハンド事件")の話やナスカの地上絵の話などがきて、英国のミステリー・サークルは2人の老画家がその全てを描いたという話は一応これに繋がりますが、更に、動物の「擬態」の話(科学者らしいが)がきたかと思うと、社会的な問題となった詐欺事件や戦争報道の捏造などがとり上げられていて、読者を飽きさせはしないけれども、体系的ではないという印象。

"計算の出来る馬"「賢いハンス」

霊視能力などの"超能力"や簡単に出来る"金儲け"を喧宣する人に対する「そんなことできるのなら、どうしてこうしないのか」(例えば、警察に行って未解決事件の捜査協力するとか、他人にわざわざ勧めなくとも、勝手に自分だけが大金持ちになるとか)という問いかけは、単純なことながらも、そうした怪しい(ウマすぎる)話に直面したときに、冷静にその問いかけを自分に出来るかどうかが理性の分かれ目であるという点で核心を突いていると思います。

ただ、本書全体としては、心理学半分、科学エッセイ半分という感じで、どちらかというと、楽しい講演会を聞いているような印象の本でした。あまり体系的でないということで、個人的評価は星3つとやや辛めですが、息抜きにはちょうどいいかも。

元・気象キャスターの倉嶋厚氏も「うつ」に罹患経験者の1人として紹介されていますが、発症したのが妻が癌で亡くなった73歳の時で、この人のように伴侶の死が発症の契機となることも、やはり多いのかも(倉嶋氏のうつ病の発症と闘病の記録は、自著『やまない雨はない―妻の死、うつ病、それから...』('02年/文藝春秋)に詳しい)。

元・気象キャスターの倉嶋厚氏も「うつ」に罹患経験者の1人として紹介されていますが、発症したのが妻が癌で亡くなった73歳の時で、この人のように伴侶の死が発症の契機となることも、やはり多いのかも(倉嶋氏のうつ病の発症と闘病の記録は、自著『やまない雨はない―妻の死、うつ病、それから...』('02年/文藝春秋)に詳しい)。 キャスト

キャスト

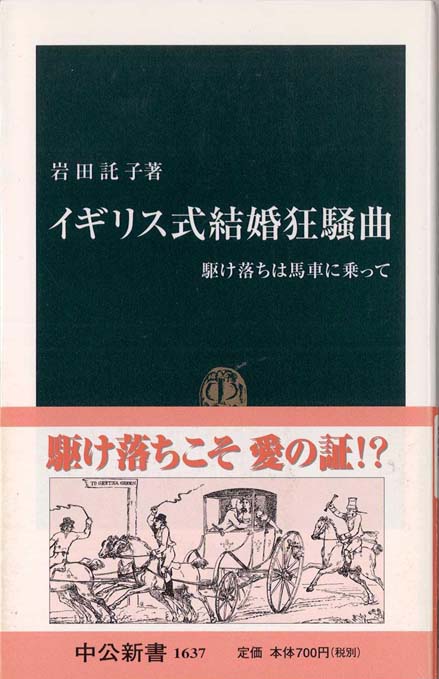

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

.jpg) ウォルト・ディズニー(1901-1966)

ウォルト・ディズニー(1901-1966)

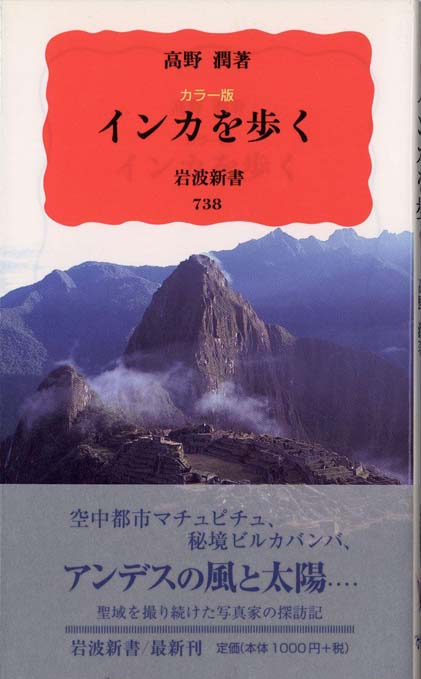

高野 潤 氏(写真家/略歴下記)

高野 潤 氏(写真家/略歴下記) 第1章で、世界遺産である「天空の都市」マチュピチュを紹介しているのは一般的であるとして、その後インカ道を奥深く分け入り、チョケキラウという「パノラマ都市」をフィーチャーしていますが、ここも凄く神秘的で、要するにマチュピチュみたいなのが山奥にまだまだあったということなのかと、インカ文明の懐の深さに驚かされます。

第1章で、世界遺産である「天空の都市」マチュピチュを紹介しているのは一般的であるとして、その後インカ道を奥深く分け入り、チョケキラウという「パノラマ都市」をフィーチャーしていますが、ここも凄く神秘的で、要するにマチュピチュみたいなのが山奥にまだまだあったということなのかと、インカ文明の懐の深さに驚かされます。

大貫良夫 氏 (東大教授・文化人類学者)

大貫良夫 氏 (東大教授・文化人類学者) 南米ペルーの北部高地にある前インカ文明の遺跡クントゥル・ワシを、東大古代アンデス文明調査団(代表:大貫良夫氏)が1988年から6回にわたり発掘調査した際の記録で、こうした発掘調査にはフィールドにおける地元の住民の協力が必要不可欠(労働力供給、宿泊・食事等)なのですが、とにかく、この遺跡のある村は貧しく、村人はみな遺跡のことは知っていてもいつの時代のものかも知らず、「約30年前」のものかと思っていたというのにはビックリ。この神殿遺跡の建設はイドロ期(紀元前1100-700)に始まるため、「30年」どころか「3000年」も前のものなのだから。

南米ペルーの北部高地にある前インカ文明の遺跡クントゥル・ワシを、東大古代アンデス文明調査団(代表:大貫良夫氏)が1988年から6回にわたり発掘調査した際の記録で、こうした発掘調査にはフィールドにおける地元の住民の協力が必要不可欠(労働力供給、宿泊・食事等)なのですが、とにかく、この遺跡のある村は貧しく、村人はみな遺跡のことは知っていてもいつの時代のものかも知らず、「約30年前」のものかと思っていたというのにはビックリ。この神殿遺跡の建設はイドロ期(紀元前1100-700)に始まるため、「30年」どころか「3000年」も前のものなのだから。 こうした村民との粘り強い交渉の過程がリアルに描かれており(村人は何事も村の集会で決議する。それにしても度々集まるのには感心)、本書は、中南米最古の黄金文明遺跡の発掘記録であり、前インカ文明についての入門解説書であるとともに、博物館の開設に至るまでの"村興し運動"の記録でもある(こちらの方が内容的なウェイトが高い?)と言えます。

こうした村民との粘り強い交渉の過程がリアルに描かれており(村人は何事も村の集会で決議する。それにしても度々集まるのには感心)、本書は、中南米最古の黄金文明遺跡の発掘記録であり、前インカ文明についての入門解説書であるとともに、博物館の開設に至るまでの"村興し運動"の記録でもある(こちらの方が内容的なウェイトが高い?)と言えます。

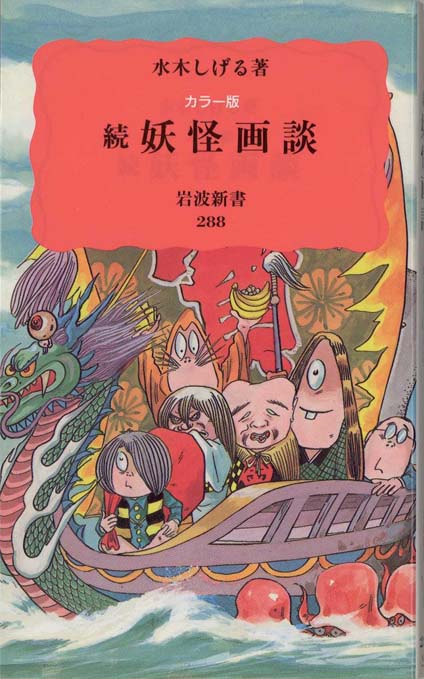

ところで、『続・妖怪画談』には、「塗壁」(ぬりかべ)という妖怪が紹介されていて、これは、水木氏のマンガの比較的主要なキャラクターにもなっていますが(本書のデラックス版とも言える『愛蔵版 妖怪画談』('02年/岩波書店)の表紙にも、鬼太郎ファミリーの後ろにどんと構えている)、その解説に柳田國男の『妖怪談義』を参照しており、柳田國男の

ところで、『続・妖怪画談』には、「塗壁」(ぬりかべ)という妖怪が紹介されていて、これは、水木氏のマンガの比較的主要なキャラクターにもなっていますが(本書のデラックス版とも言える『愛蔵版 妖怪画談』('02年/岩波書店)の表紙にも、鬼太郎ファミリーの後ろにどんと構えている)、その解説に柳田國男の『妖怪談義』を参照しており、柳田國男の 朝日新聞「号外」2015年11月30日

朝日新聞「号外」2015年11月30日

柳田 國男

柳田 國男

した(その網元の息子は今、新聞記者になってイラクにいる)。本書もその頃に読んだ本で、民俗学者の柳田國男が、明治末期から昭和初期にかけての自らの妖怪に関する論考(民俗学的エッセイ?)を1冊に纏めたもの。オリジナルは1956年の刊行ですが、博物学者で作家でもある荒俣宏氏は本書を「妖怪学の基本書」と言っています。

した(その網元の息子は今、新聞記者になってイラクにいる)。本書もその頃に読んだ本で、民俗学者の柳田國男が、明治末期から昭和初期にかけての自らの妖怪に関する論考(民俗学的エッセイ?)を1冊に纏めたもの。オリジナルは1956年の刊行ですが、博物学者で作家でもある荒俣宏氏は本書を「妖怪学の基本書」と言っています。

福岡 伸一 氏 (略歴下記)

福岡 伸一 氏 (略歴下記) プロローグで、表題に関するテーマ、「生物」とは何かということについて、「自己複製を行うシステム」であるというワトソン、クリックらがDNAの螺旋モデルで示した1つの解に対して、「動的な平衡状態」であるというルドルフ・シェ―ンハイマーの論が示唆されています。

プロローグで、表題に関するテーマ、「生物」とは何かということについて、「自己複製を行うシステム」であるというワトソン、クリックらがDNAの螺旋モデルで示した1つの解に対して、「動的な平衡状態」であるというルドルフ・シェ―ンハイマーの論が示唆されています。

Clyde Kluckhohn

Clyde Kluckhohn ●知能指数200の人は、黒人にも白人にも同じ割合でいる

●知能指数200の人は、黒人にも白人にも同じ割合でいる

NHKの「ダーウィンが来た!」で、アフリカで川が干上がり、僅かに残った水場に多数のカバが殺到した様子を撮った「壮絶1200頭!カバ大集合」というのを見て、"集合"と言うより、水場にカバを"敷き詰めた"みたいな感じでなかなか凄かったですが、どこかで見聞きしたことがあったなあと思ったら、この本の中であったことを思い出し、久しぶりに取り出してみた次第。

NHKの「ダーウィンが来た!」で、アフリカで川が干上がり、僅かに残った水場に多数のカバが殺到した様子を撮った「壮絶1200頭!カバ大集合」というのを見て、"集合"と言うより、水場にカバを"敷き詰めた"みたいな感じでなかなか凄かったですが、どこかで見聞きしたことがあったなあと思ったら、この本の中であったことを思い出し、久しぶりに取り出してみた次第。

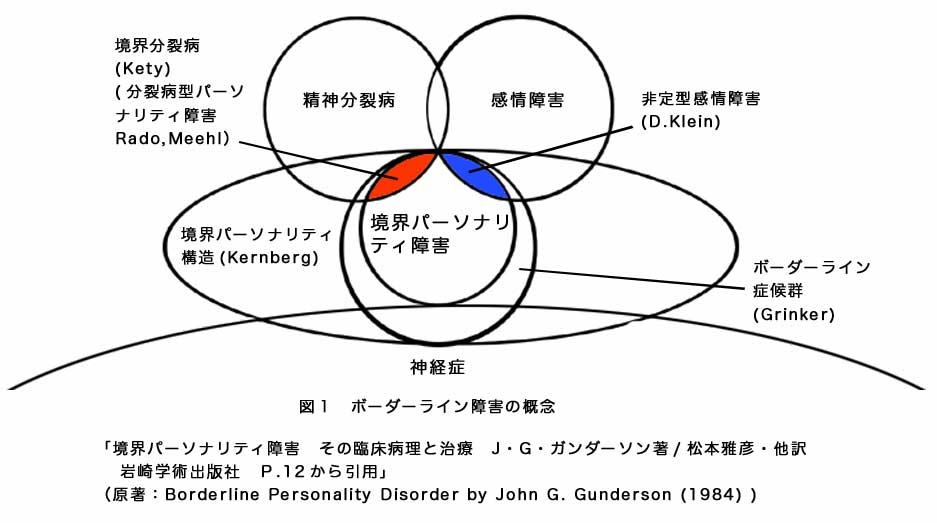

精神医学者が、「正常と異常の間」を指す「境界線」の視点から、主に病める現代の青春群像を巡って語ったもので、"現代"と言っても本書の刊行は'89年ですが、この頃から既に、極端な精神病状を示す患者は減っていて、逆に、青春期危機、青い鳥症候群、登校拒否や家庭内暴力など、つまり、正常と異常の境界領域に位置する人が、とりわけ若者を中心に多くなってきていたことが窺えます。

精神医学者が、「正常と異常の間」を指す「境界線」の視点から、主に病める現代の青春群像を巡って語ったもので、"現代"と言っても本書の刊行は'89年ですが、この頃から既に、極端な精神病状を示す患者は減っていて、逆に、青春期危機、青い鳥症候群、登校拒否や家庭内暴力など、つまり、正常と異常の境界領域に位置する人が、とりわけ若者を中心に多くなってきていたことが窺えます。 精神医学上の「境界例」と「青春期境界線症候群」の各種との対応関係を整理していますが、この辺りからかなり専門的な話になってきて難しい。

精神医学上の「境界例」と「青春期境界線症候群」の各種との対応関係を整理していますが、この辺りからかなり専門的な話になってきて難しい。―理解とサポートのために.jpg)

学習障害の子供に対する教育面でのサポートのあり方について書かれた本で、著者は障害児教育の専門家で、公立学校での教職経験もあり、またUCLAで教鞭をとったこともある人で、とりわけアメリカで行われている障害児教育の様々な取り組みが本書では紹介されています。

学習障害の子供に対する教育面でのサポートのあり方について書かれた本で、著者は障害児教育の専門家で、公立学校での教職経験もあり、またUCLAで教鞭をとったこともある人で、とりわけアメリカで行われている障害児教育の様々な取り組みが本書では紹介されています。

うつ病の中に「メランコリー親和型うつ病」という種類があり、これは、律儀、几帳面、生真面目、小心な、所謂、テレンバッハが提唱したところの「メランコリー親和型性格」の人が、概ね40歳以降、近親者との別離、昇進、転居、身内の病気などを契機に発症するものですが、職場での昇進などを契機に責任範囲が広がると、全てを完璧にやろうと無理を重ね、結果としてうつ病に至る、といったケースは、よく見聞きするところです。

うつ病の中に「メランコリー親和型うつ病」という種類があり、これは、律儀、几帳面、生真面目、小心な、所謂、テレンバッハが提唱したところの「メランコリー親和型性格」の人が、概ね40歳以降、近親者との別離、昇進、転居、身内の病気などを契機に発症するものですが、職場での昇進などを契機に責任範囲が広がると、全てを完璧にやろうと無理を重ね、結果としてうつ病に至る、といったケースは、よく見聞きするところです。

2008年6月号.jpg) 雑誌「Cawaii!(カワイイ)」

雑誌「Cawaii!(カワイイ)」

但しここまでは、テーマの周囲をぐるぐる回ってばかりいるようにもやや感じていたのが、その後の女性誌における「かわいい」の分析において、ティーン層向け雑誌「Cawaii!(カワイイ)」、「CUTiE」から「JJ(ジェイジェイ)」、更には中高年向けの「ゆうゆう」までとりあげ、中高年向けの雑誌にも「大人のかわいさが持てる人」といった表現があることに着目しているのが興味深かったです。

但しここまでは、テーマの周囲をぐるぐる回ってばかりいるようにもやや感じていたのが、その後の女性誌における「かわいい」の分析において、ティーン層向け雑誌「Cawaii!(カワイイ)」、「CUTiE」から「JJ(ジェイジェイ)」、更には中高年向けの「ゆうゆう」までとりあげ、中高年向けの雑誌にも「大人のかわいさが持てる人」といった表現があることに着目しているのが興味深かったです。

「かわいい」が日本の「特殊」な文化なのか((「かわいい」へのこだわりや、そこからいつまでも抜け出せないこと)、それとも「普遍」的なものなのか、興味深いテーマが見えてきたところで、本書は終わってしまっているような観もあります。

「かわいい」が日本の「特殊」な文化なのか((「かわいい」へのこだわりや、そこからいつまでも抜け出せないこと)、それとも「普遍」的なものなのか、興味深いテーマが見えてきたところで、本書は終わってしまっているような観もあります。.jpg)

.bmp) 李御寧 氏

李御寧 氏